Kourou

Kourou est une commune française, située dans le département de la Guyane. Avec 24 805 habitants en 2020, Kourou est la cinquième commune la plus peuplée de ce département d’outre-mer (DOM) derrière Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury et Rémire-Montjoly.

| Kourou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Blason |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Guyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Guyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Cayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Savanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

François Ringuet 2020–2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 97310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 97304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Kouroucien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

24 805 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 11 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 5° 09′ 35″ nord, 52° 39′ 01″ ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 141 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 2 160 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Commune urbaine et littorale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unité urbaine | Kourou (ville isolée) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Kourou (commune-centre) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site web | ville-kourou.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Autrefois connue pour son bagne, elle est actuellement surtout réputée pour abriter le Centre spatial guyanais (CSG), locomotive économique de toute la Guyane.

Géographie

Localisation

Commune située au nord-est de l’Amérique du Sud, sur le littoral guyanais, Kourou est localisée à l’embouchure de son fleuve éponyme. Derrière la ville se trouvent quatre monts : la Carapa, le Pariacabo, la montagne Café et la montagne Lombard. Elle est parsemée de trois lacs : le Bois Diable, le Marie-Claire, et le Bois Chaudat[1]. Les environs sont un mélange de savane sèche et inondée (cette dernière appelée pripri), ainsi que de forêt tropicale[2] - [3]. Elle est localisée à 60 km au nord-ouest de la préfecture du département, Cayenne.

De longues plages de sable bordent la côte Atlantique ; elles sont délimitées au nord par des mangroves et au sud par le fleuve Kourou. Ces plages ne sont pas orientées nord-ouest comme sur le reste du littoral (à l’exception de celle à l’embouchure du Mahury) à cause des rochers de la Pointe des Roches. Le reste de la côte, comme ailleurs en Amazonie, voit un apport constant de sédiments dû aux nombreux fleuves amazoniens (dont les eaux sont d’ailleurs brunes pour cette même raison), surtout de l’Amazone lui-même. Les sédiments s’accumulent sur la côte, formant de longues étendues de vase qui sont colonisées par les palétuviers, formant des mangroves ; les étendues de vase et les mangroves reculent et avancent selon les orages de la saison des pluies, les marées, les houles, et les nouveaux apports de sédiments. La configuration de la côte change donc d’année en année[3].

Kourou est située dans une zone sismique d’intensité faible ; des tremblements de terre peuvent survenir dans le Nord-Est de l’Amérique du Sud et dans les Guyanes causés par les contacts entre les plaques tectoniques sud-américaine et caraïbe. Une secousse d’une magnitude de 5,2 a été ressentie le [4]. Kourou, possédant le port le plus proche, est le point de départ des excursions aux îles du Salut, situées à dix kilomètres de la côte.

Climat

Le climat de Kourou est équatorial humide avec alternance de saisons sèches et humides : la petite saison des pluies de la mi-décembre à mars, la petite saison sèche en mars, la grande saison des pluies de la fin mars à juillet, et la grande saison sèche de juillet à la mi-décembre. La pluviométrie annuelle moyenne est de 3 000 mm, et l’insolation peut atteindre les 2 200 heures annuelles, voire plus[5]. L’année 2003 fut très sèche en Guyane et en Amazonie en général ; la saison des pluies fut déficiente[6] mais les années postérieures virent une pluviométrie dans la moyenne, diminuant les effets de la sécheresse.

La température moyenne est de 26 °C (avec un minimum d’environ 18 °C et un maximum de 36 °C, voire plus durant la saison sèche). L’humidité moyenne oscille entre 80 et 90 % ; elle varie de 75 à 98 % pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche elle est d’environ 50 % en début d’après-midi et de 100 % tôt le matin vers 6 heures[5].

En raison de la situation de la zone intertropicale de convergence qui se positionne bien plus au nord que le département, il n'y a aucun risque qu'un ouragan touche la côte guyanaise[5] - [7]. Pas plus que dans le reste de la Guyane, les vents n’y sont violents. La vitesse maximale jamais enregistrée par la station météo du CSG depuis son installation en 1968[8] est de 83 km/h (soit 23 m/s)[7]. Les alizés y sont fréquents, diminuant la présence des moustiques omniprésents dans l’intérieur du département[5].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,3 | 23,9 | 23,2 | 22,7 | 22,8 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,7 | 23,4 |

| Température moyenne (°C) | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 | 26,8 | 26,5 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,4 | 27,1 | 26,7 | 26,8 |

| Température maximale moyenne (°C) | 29 | 29,1 | 29,4 | 29,6 | 29,6 | 29,7 | 30,4 | 31 | 31,7 | 31,9 | 31,2 | 29,8 | 30,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

19,2 29.1985 |

20 25.1973 |

19,5 03.1986 |

19 11.1965 |

20 24.1965 |

20 11.1968 |

20 22.1981 |

19,1 24.1972 |

19,1 09.1971 |

19 08.1967 |

18,1 06.1976 |

18,8 31.1977 |

18,1 1976 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

31,3 13.1967 |

31,7 12.1998 |

31,6 14.2010 |

31,8 22.1998 |

32,4 31.1967 |

33 29.2021 |

33,9 30.2019 |

33,7 10.1995 |

34,2 11.2017 |

34,5 17.1997 |

33,5 13.2008 |

32,7 13.2004 |

34,5 1997 |

| Ensoleillement (h) | 118,6 | 120,8 | 150,9 | 145,2 | 145,5 | 174,9 | 223,4 | 253,8 | 264,3 | 258,1 | 203,8 | 150,9 | 2 210,2 |

| Précipitations (mm) | 358,4 | 220,3 | 265,9 | 391,9 | 503,2 | 377,1 | 148,6 | 87,7 | 32,8 | 49,1 | 123,8 | 280,5 | 2 838,4 |

| Record de pluie en 24 h (mm) date du record |

155,6 20.2002 |

130,2 28.1999 |

198,4 02.2015 |

239,2 02.1994 |

235,3 11.1984 |

131,1 01.1991 |

126,8 08.2012 |

96,3 02.1988 |

60 29.1968 |

68,6 13.1988 |

118,9 29.1977 |

128,6 29.2007 |

239,2 1994 |

| Nombre de jours avec précipitations | 20,7 | 17,1 | 17 | 20,3 | 24,9 | 23,8 | 15,9 | 8,5 | 4,4 | 6,4 | 11,8 | 20,1 | 191 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 8,9 | 6,1 | 6,8 | 10,3 | 14,1 | 11,7 | 4,8 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 4 | 8,7 | 80,2 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

29 23,8 358,4 | 29,1 24 220,3 | 29,4 24,2 265,9 | 29,6 24,3 391,9 | 29,6 23,9 503,2 | 29,7 23,2 377,1 | 30,4 22,7 148,6 | 31 22,8 87,7 | 31,7 22,6 32,8 | 31,9 22,8 49,1 | 31,2 23,1 123,8 | 29,8 23,7 280,5 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 25,2 | 25,3 | 25,6 | 25,5 | 25,1 | 24,3 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 25,1 |

| Température moyenne (°C) | 27,3 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,5 | 27,1 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | 28,8 | 28,5 | 27,8 | 27,8 |

| Température maximale moyenne (°C) | 29,4 | 29,4 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 30 | 30,8 | 31,6 | 31,9 | 31,9 | 31,4 | 30,2 | 30,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

21,8 09.2018 |

21,9 21.2008 |

21,7 08.2012 |

21,6 08.2011 |

22,5 14.2015 |

21,2 29.2005 |

22,1 19.2006 |

22,3 05.2004 |

22,5 29.2005 |

23 09.2018 |

22,7 17.2006 |

21,6 30.2007 |

21,2 2005 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

32 08.2000 |

32,2 12.1998 |

32,7 20.2001 |

32,2 01.1998 |

33,3 26.1998 |

32,5 24.2009 |

34,7 31.2007 |

35,5 20.2012 |

35,7 15.2017 |

35,8 19.2011 |

33,2 10.2008 |

32,5 01.2008 |

35,8 2011 |

| Précipitations (mm) | 349,1 | 217,1 | 207,4 | 359,4 | 462,6 | 332,6 | 151,7 | 71,8 | 19 | 33,7 | 84,1 | 241,8 | 2 530,3 |

| Record de pluie en 24 h (mm) date du record |

157 09.2000 |

136 28.1999 |

185 02.2015 |

165 13.2000 |

167 22.1997 |

106,4 27.2013 |

93,5 04.1996 |

137 22.1995 |

49,8 08.2016 |

83,6 29.2011 |

109,6 01.2020 |

121,8 29.2007 |

185 2015 |

| Nombre de jours avec précipitations | 18,6 | 15,4 | 16,1 | 19,5 | 24,1 | 22,4 | 14,9 | 6,4 | 2,8 | 4,9 | 9,5 | 18,8 | 173,3 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 9,1 | 5,7 | 6,3 | 8,5 | 12,9 | 11 | 4,8 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 7,6 | 71,6 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

29,4 25,2 349,1 | 29,4 25,3 217,1 | 29,8 25,6 207,4 | 29,9 25,5 359,4 | 29,9 25,1 462,6 | 30 24,3 332,6 | 30,8 24,1 151,7 | 31,6 24,6 71,8 | 31,9 25,1 19 | 31,9 25,6 33,7 | 31,4 25,6 84,1 | 30,2 25,4 241,8 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Faune et flore

- Faune de Kourou

Iguane juvénile.

Iguane juvénile.

Crabe (Ocypodidae) sur la plage.

Crabe (Ocypodidae) sur la plage. Oiseau rapace à l’embouchure du Kourou.

Oiseau rapace à l’embouchure du Kourou.

Kourou étant une ville nouvelle, construite avec beaucoup d’espaces verts et d’immeubles ne dépassant pas les trois étages, la faune et la flore amazonienne sont souvent vues en ville, au contraire d’autres villes guyanaises plus urbanisées, dont la capitale, Cayenne.

La faune de Kourou est très variée et typique du littoral amazonien : on peut voir dans les environs des agoutis, des tatous, des tapirs du Brésil, des porcs-épics brésiliens, des cabiaïs, des pakiras, des jaguars, etc.[11] - [12].

Les mangroves et les étendues de vase abritent de nombreuses espèces de crustacés, dont de nombreuses variétés de crevettes, dont la pêche est une industrie importante sur toute la côte guyanaise[13]. Elles abritent aussi des crabes, des urubus noirs, des aigrettes (aigrettes neigeuses, grandes aigrettes et plusieurs autres espèces), des hérons (hérons bihoreaux...), des ibis rouges et ibis blancs, des spatules rosées, des bécasseaux. Les palétuviers les plus souvent rencontrés sont ceux des genres Avicennia (Avicennia germinans), Rhizophora (Rhizophora mangle et Rhizophora racemosa), et Laguncularia (Laguncularia racemosa)[14]. On peut voir des lamantins des Caraïbes aux alentours de la Pointe des Roches lors de la marée haute[15].

En ville on trouve surtout des iguanes communs, des lézards, des caïmans dans les lacs, parfois des serpents à sonnettes, des matoutous (avicularia versicolor), des couleuvres, et de nombreuses espèces de tortues ainsi que d’oiseaux (dont les ibis blancs, souvent présents sur les rives des lacs)[12]. La ville ayant été autrefois entièrement entourée de mangroves et construite sur un marais, de temps en temps elle se voit envahie de papillons de cendre, qui de leurs ailes blanchâtres dégagent une fine poussière très urticante qui peut déclencher de fortes réactions allergiques, appelées papillonite. Quand ces nuées de papillons apparaissent, on éteint tout l’éclairage public pour ne pas les attirer sur la ville. Il n’y a que les lampes rouges qui ne les attirent pas. On allume alors de forts projecteurs sur un bassin ou un lac pour y noyer les papillons. Les épisodes de papillonite sont beaucoup moins fréquents depuis que les légionnaires ont abattu beaucoup de palétuviers des mangroves[16].

- Flore de Kourou

Fleurs violettes de Petrea sp.

Fleurs violettes de Petrea sp. Euphorbia lactea à la Pointe des Roches.

Euphorbia lactea à la Pointe des Roches. Liane sur une branche de palmier.

Liane sur une branche de palmier. Bixa orellana, plus communément appelée roucou.

Bixa orellana, plus communément appelée roucou.

Urbanisme

Typologie

Kourou est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [17] - [18] - [19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Kourou, une agglomération intra-départementale regroupant 1 commune[20] et 24 805 habitants en 2020, dont elle est une ville isolée[21] - [22].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Kourou, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[23] - [24].

La commune, bordée par l'océan Atlantique au nord-est, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[25]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[26] - [27].

Voies de communications et transports

Kourou est à environ 65 km à l'ouest de Cayenne et à 200 km à l'est de Saint-Laurent.

Les Kourouciens se déplacent surtout à vélo, puis en voiture ou à moto. Pour aller en dehors de Kourou les particuliers n’ayant pas de moyen de transport personnel sont contraints à utiliser un service de navette informel, nommée localement « taxi co » (pour taxis collectifs).

La route nationale 1, à deux voies, relie les grandes villes côtières. Elle fut déviée plus loin de la côte pour contourner le CSG et comprend un pont sur le fleuve Kourou. Ce dernier fut ouvert le [28], la traversée du fleuve en direction de Cayenne se faisant auparavant grâce à un bac situé au lieu-dit Guatemala. Il y a un aérodrome à une piste dans l’enceinte du CSG, desservant de petits avions, essentiellement des amateurs de l’aéro-club local, et des vols touristiques en hélicoptère ou avions légers[29].

Histoire

L'histoire de Kourou est bien longue et commence des milliers d’années avant l’arrivée des Européens. Les Amérindiens ayant une culture orale, il est pratiquement impossible de retracer les événements antérieurs à la colonisation. Même après, la région étant colonisée et abandonnée plusieurs fois tout au long de son histoire, les sources restent clairsemées, fragmentaires et se contredisent parfois. Les rares chercheurs étudiant l’histoire de la région s’appuient sur les fouilles archéologiques et sur les quelques documents d’époque, dont des récits de voyage et des documents officiels rédigés pour la plupart dans la lointaine Métropole.

Période précolombienne

Les amérindiens Kali'na prédominaient dans la région avant la venue des Français, jusqu’à la fin du XVIIe siècle[30]. Les fouilles archéologiques menées avant la construction du barrage de Petit-Saut sur la Sinnamary, à quelques kilomètres au nord de Kourou, ont permis la découverte de traces de présence amérindienne vieilles de deux mille ans[31].

Il existe un site près de la ville, appelé « les Roches Gravées » où l’on peut voir des exemples d’art rupestre amérindien. Il se situe à quelques centaines de mètres du pied du mont Carapa, à l’arrière de la zone industrielle de Pariacabo que l’on traverse pour rejoindre le pont du Kourou sur la route de Cayenne. Ce sont les explorateurs français Henri Coudreau et Jules Crevaux qui sont les premiers à mentionner les gravures amérindiennes en Guyane, au début du XIXe siècle[32], mais on doit attendre 1955 pour qu’un chasseur de papillons, Eugène Le Moult, ne redécouvre les roches de Carapa. Sa trouvaille sera à nouveau oubliée pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’un chercheur du CSG, Yves Dejean, tombe sur une vieille carte de la région mentionnant les roches. Il les retrouve, et le mont Carapa étant sur propriété du CSG, celui-ci décide de mettre en valeur le site et y construit des carbets pour les protéger des intempéries[33].

Débuts de la colonisation

En 1500, l’explorateur espagnol Vicente Yáñez Pinzón longe les côtes guyanaises et passe devant l’emplacement actuel de Kourou[34]. En 1645 deux frères capucins s’installent à Kourou avec un domestique. Les frères servent de médiateurs avec les Amérindiens Palikour, qui sont alors en guerre contre les Français. Cette année-là, le petit établissement est attaqué par des guerriers palikours. Le fort de Cépérou à Cayenne n’a que 25 hommes ; quand les renforts (forts de 40 hommes) de la Compagnie de Rouen du sieur Poncet de Brétigny arrivent, la petite colonie guyanaise est presque entièrement décimée. La plus grande partie des survivants partent aux îles du Salut, inhabitées et à l’époque encore connues sous le nom des « îles du Diable », mais 16 d’entre eux, dont les deux frères capucins, pour des raisons aujourd’hui inconnues, décident de s’installer au Mahury. Ils sont massacrés par les Amérindiens six semaines plus tard ; il n’y a que deux survivants, des jeunes qui se réfugient dans le fort Cépérou, y sont retrouvés par des Amérindiens onze jours après le massacre et bien traités. L’un d’eux, appelé « Le Vendangeur », sert plus tard d’interprète entre les Blancs et les Amérindiens[35].

En février 1665 le navire « La Suzanne », sous le commandement du capitaine Baron de la Compagnie de la France équinoxiale, arrive à Cayenne. La colonie compte alors 1 060 habitants y compris la petite garnison, 40 femmes blanches et 200 esclaves. Les Français, alors en paix avec les Amérindiens, construisent un poste à « Caourou » (Kourou) et des forts à Sinnamary et Camoripo (aujourd’hui la Montagne d’Argent) à l’embouchure de l’Oyapock[36]. Le , le roi de France déclare la guerre aux Anglais ; la petite colonie de Guyane, faiblement peuplée et mal défendue, est sous la menace d’attaques des Anglais et des Hollandais, tous les deux ayant des colonies proches.

En 1744, le physicien et géographe La Condamine, chargé de conduire une expédition au Pérou afin de mesurer la longueur d’un arc de méridien d’un degré à proximité de l’équateur, passe par la région kouroucienne et donne son nom à l’un des monts derrière Kourou, avant de rejoindre Cayenne.

Mission jésuite

Le père jésuite Pierre Aimé Lombard, né à Lyon en 1678, part pour Cayenne le après avoir enseigné les humanités en France ; il débarque à Cayenne le et y prononce ses vœux en 1711[37]. Il devient, avec le père Simon Ramette, l’un des plus importants personnages de la colonie. Les deux hommes décident d’évangéliser les Amérindiens ; ils se mettent à apprendre le kali'na, langue de la tribu du même nom[38], avec un dictionnaire et un livre sur la grammaire de cette langue. Ils installent leur petite mission sur le Carouabo à côté d’un important village amérindien. Le premier contact est, selon Lombard, « pénible » ; ils n’avancent guère dans leur travail pendant huit mois[39].

Ils changent alors de méthode : choisissant les Amérindiens qu’ils jugeaient être les plus « intelligents », ils les instruisent dans leur propre langue, le kali'na. Les pères jésuites font baptiser quinze Kali'na à l’église Saint-Nicolas de Cayenne en décembre 1710, en grande pompe (le gouverneur, Rémy Guillouet d’Orvilliers, ainsi que d’importants officiers, en sont les témoins). Cette stratégie rencontre plus de succès, puisque l’année suivante 80 Kali'na demandent à être baptisés[39]. Ramette est appelé à Cayenne en 1712. Lombard reste à Kourou pour y éduquer les enfants ; à cette époque il a 300 fidèles. Il fait construire une petite église et met en valeur les terrains de Guatémala (petit bourg situé sur l’autre rive du fleuve Kourou)[40]. En 1730 le père Gaspard du Molard, coadjuteur et architecte, construit un très grand bâtiment incluant deux infirmeries (une pour les femmes, une autre pour les hommes), pour y soigner les Amérindiens, dont beaucoup d’agriculteurs et ouvriers[39].

Lombard décède près de sa mission en 1748, ayant éduqué et évangélisé environ 8 000 Amérindiens[39]. La Compagnie de Jésus est dissoute en 1762, la petite mission prospère est abandonnée et Kourou reste un petit hameau jusqu’à l’arrivée de l'expédition. Les bâtiments de la mission servent d’abri aux colons.

Expédition de Kourou

En 1763, la Grande-Bretagne prend possession de la Nouvelle-France en vertu du traité de Paris qui met fin à la guerre de Sept Ans. La Guyane apprend la nouvelle le avec l’arrivée de la frégate « La Diligente », qui met un temps record pour traverser l’Atlantique : seulement 32 jours[41]. En route « La Diligente » passe devant un navire corsaire anglais mais ne s’arrête pas pour lui donner les nouvelles de la paix. Le un corsaire anglais, peut-être le même, attaque le petit hameau de Kourou à six heures du matin. Les Amérindiens s’enfuient, permettant aux Anglais de piller l’église, le presbytère, et quelques maisons. Les Amérindiens reviennent avec des fusils peu après, tuant un corsaire et faisant battre en retraite les autres. Le détachement envoyé sur place revient à Cayenne le avec un missionnaire à demi nu qui loue le courage des Amérindiens et demande des armes et munitions pour mieux défendre Kourou[42].

Ayant perdu une très grande partie de ses terres en Amérique, le gouvernement français décide d’envoyer une grande expédition en Guyane. Ce sera la seule tentative massive de colonisation volontaire de la Guyane[43] - [44]. La naissance de ce projet tient à de multiples facteurs. Le premier est cartographique, puisque le gouvernement a la volonté de trouver une terre continentale, plus aisément défendable que les îles. La seconde, à l'absence d'une forte colonie en place.

L'exemple des colons de Guadeloupe, qui s'étaient ralliés aux Anglais figure à de nombreuses reprises dans la correspondance. Enfin, coïncidence heureuse, l'un des colons de Guyane, Brulletout de Préfontaine, se trouve depuis 1762 en France (exilé en raison de son comportement en Guyane), et propose un projet de colonisation de la partie nord, sur les rives du fleuve Saint Laurent. Cette proposition n'est pas retenue par le gouvernement qui comprend que le projet doit être un profond renouvellement des colonies existantes ; et principalement de l'esclavage et du commerce. C'est ainsi qu'il fait appel au gouverneur Turgot, mais aussi à l'ancien directeur de l'Académie de Bordeaux, l'intendant Chanvalon, à travers les nombreux mémoires qui discutent du statut de la colonie, la volonté d'une tolérance religieuse, d'une suppression du droit d'aubaine, d'une liberté de commerce avec les colonies voisines, et surtout de l'implantation d'écoles qui en fixerait le peuplement sont absolument novateurs et démontre l'innovation intellectuelle. Surtout, l'esclavage est banni. Ces mesures entrainent à terme la mort des colons de Guyane, mais surtout, remettent en cause toutes les pratiques de commerce des ports de l'atlantique français, Nantes, Bordeaux, versés dans le commerce transatlantique.

Près de 30 000 personnes se seraient présentées à Strasbourg. Le gouvernement décidant de stopper les recrutements à partir de 15 000 âmes. Environ 9 000 à 12 000 personnes[45], tentées par les légendes de l’Eldorado véhiculées par la propagande du gouvernement, débarquent à Kourou, après une longue et difficile traversée de 51 jours[46]. Les ports de départ choisis sont Rochefort, Le Havre et Marseille ; le premier convoi quitte Rochefort en et arrive à Kourou le . Les autres le suivent peu après. De à débarquent environ 9 000 colons[43] - [47]. Ils viennent de toute l'Europe : il y a des Rhénans, des Prussiens, des Autrichiens, des Suisses, des Néerlandais, des Belges, des Français (dont beaucoup d’Alsaciens), et même des Acadiens des colonies françaises de l’Amérique du Nord. Ils sont artisans, paysans et même prêtres (la seule religion officiellement permise étant le Catholicisme)[48]. Ces gens du Nord débarquent en Amazonie en pleine petite saison des pluies, aux embouchures du Kourou et de la Sinnamary[43]. Le système de recrutement est particulièrement intéressant. Il s'appuie sur une pratique courante des états de recruter dans l'ancien Saint-Empire romain germanique des colons. Cette pratique est commune à George II puis George III, tout comme à Catherine II de Russie.

L'intendant nouvellement nommé pour l'expédition est Jean-Baptiste Thibault de Chanvalon[49], et le nouveau gouverneur de Guyane est le chevalier Étienne-François Turgot, frère de l’intendant et physiocrate lui aussi. Cependant, à leur arrivée une épidémie se propage d'abord parmi les enfants, puis les adultes, à toute la colonie qu'il soit colons venus d'Europe ou non. L'épidémie a de multiples sources : la saison des pluies, le retards des départs en raison des mauvais vents en France, la non vérification du contenu des embarquements (vivres, matériel, médecine) par les commissaires des ports, et aussi la volonté des autorités de l'expédition (l’intendant Chanvalon/ le commandant Préfontaine) de n'alerter que trop tard le Bureau des colonies de l'échec de l'entreprise. On estime que les trois quarts des colons décédèrent en peu de temps à la suite des fièvres et autres maladies. L'épidémie toucha également l'ancienne colonie bien qu'il n'existe aucune liste des décès qui permette une analyse fine. Sur 12 000 colons, en incluant les soldats et les naissances sur la terre guyanaise, 7 000 décèdent avant le et de 2 à 3 000 sont rapatriés[50]. Ce taux de mortalité très élevé ne prend pas en compte les esclaves et les Amérindiens morts à cause des maladies que les Européens leur auraient transmises[51].

Jacques-François Artur, le médecin du roi en Guyane de 1738 à 1771, raconte soigner, dans toute la colonie, surtout des petites fièvres non identifiées jugées bénignes, des « fluxions de poitrine », des « maux hépatiques » (l’alcoolisme étant un grave problème dans toutes les strates de la société guyanaise), des maladies de peau (les irritants étant nombreux aux tropiques), et à Kourou surtout du paludisme (qui reste encore aujourd’hui un problème dans les climats tropicaux). La fièvre jaune emporte elle aussi beaucoup de colons, ainsi que la petite vérole[52], la typhoïde, le typhus et la dysenterie[51]. Certains se réfugient aux îles du Salut (d’où leur nom ; avant, elles se nommaient les « îles du Diable »). Les îles, grâce aux alizés quasi permanents, n’ont presque pas de moustiques, porteurs de maladies[53]. Ces îles servent également de déchargement pour les navires en provenance de France, car l’embouchure du Kourou ne permet pas à ceux ayant un trop fort tirant d’eau d’y entrer. Très peu de colons choisissent de rester en Guyane, on estime ce nombre à seulement 1 800[50]. Le désastre notoire de cette expédition aboutit en France à un scandale qui se conclut par l’édiction de lettres patentes en 1767, dont l’une des mesures est l'emprisonnement de l’intendant Chanvalon dans différentes forteresses de France (Bastille, Mont Saint-Michel...), et l’exil de Turgot. Brûletout de Préfontaine, quant à lui, s’installe sur ses terres à Kourou[54] - [55]. Le gouvernement de Louis XVI réhabilitera l'intendant plus de quinze années après les faits.

L'échec de l’expédition signe l'abandon de tout projet d'Amérique française et a nourri la légende noire de la Guyane. Le pays prend le surnom d'« Enfer Vert », dont il essaie encore aujourd’hui de se débarrasser et qui fut utilisé comme argument pour la construction du bagne. Aucune autre colonisation « de masse » ne fut jamais tentée, les politiques du XIXe siècle étant il est vrai tournées vers l’Afrique et l’Asie, et ce dans une lutte tactique avec l’Angleterre. Aussi, la population blanche fut toujours très faible par rapport à celle des esclaves. Ce n’est qu’au milieu du XIXe avec l’abolition de l’esclavage, et l’installation du bagne, que la population augmente.

Entre expédition et bagne

De 1795 à 1798 on envoie en Guyane des révolutionnaires Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, puis, à la suite du coup d'État du 18 fructidor an V () des prêtres réfractaires et des opposants politiques (dont Barbé-Marbois, Pichegru, Laffon de Ladebat...), les prêtres d'abord à Counanama et les seconds à Sinnamary[56]. 328 hommes sont déportés, 187 morts sur place ou pendant leur évasion, 22 évadés, 11 établis en Guyane et 108 rapatriés par Bonaparte en 1800[47] - [57].

Les déportations de fructidor an V à Sinnamary et à Counanama ne sont pas du tout assimilables aux envois au bagne de Guyane qui leur ont succédé au XIXe siècle. D'une part les déportés n’étaient pas des criminels condamnés légalement par un tribunal, mais seulement des ennemis politiques du moment déportés là sans aucun jugement ; d'autre part ils n'étaient pas incarcérés mais jouissaient d'une certaine liberté sous réserve de ne pas s’éloigner de leurs lieux de résidence forcée. Enfin à l’époque il existait pour les forçats de vrais bagnes installés dans des grands ports de France (Brest, Cherbourg, Le Havre, Lorient, Marseille, Toulon, Rochefort notamment) Il n’y avait alors aucun bagne en Guyane. Les bagnes portuaires parfois qualifiés de « galères à terre » avaient en effet remplacé les navires galères qu’on utilisait plus. Les déportations de fructidor servirent ensuite de modèle pour d’autres exils politiques puis pour des tentatives de « colonisation pénitentiaire » ; ce n’est qu’en 1854 qu’une loi créa officiellement le « bagne de la transportation » qui ne sera supprimé définitivement qu’en 1938. Il y eut un petit épisode curieux au début des années 1820 : le gouverneur Laussat, autrefois préfet colonial de la Louisiane, fait venir de cette région 20 Américains, issus de sept familles d’origine irlandaise ; ils débarquent le . Il rebaptise un petit coin de la région de Kourou « Laussatdelphie » en son honneur ; il s’agit de la savane Ollivier sur la crique Passoura, au nord de la ville actuelle. Les colons irlandais refusent de devenir agriculteurs (Laussat dira qu’ils manquaient de vocation agricole[47]) et sont rapatriés en Louisiane un an plus tard. Laussat fera de même avec des Chinois et Malais envoyés à Kaw y faire cultiver du thé, projet qui se soldera aussi par un échec[58].

À l'époque les établissements à l’ouest de Kourou, Sinnamary, Iracoubo, à l’exception de Mana, sont sous le contrôle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et abritaient des habitations (plantations) de deux à cinq personnes se consacrant à l’élevage et aux cultures vivrières[59]. Kourou fut l’un des seuls établissements ayant un bourg où les habitants pouvaient se rassembler pour des fêtes ou d’autres évènements ; celui-ci se situe au port de Kourou, un peu avant l’embouchure du Kourou et de la Pointe des Roches. Le canal de Kourou est construit pour améliorer le transport de marchandises et la communication entre les habitations, souvent isolées par les marais ou la boue pendant la saison des pluies[60]. L'éruption de la montagne Pelée en 1902 pousse un grand nombre de réfugiés à s’installer ailleurs, ravivant les espoirs de repeupler la Guyane, toujours beaucoup moins peuplée que les Antilles françaises. Les notables guyanais prévoient d’héberger 900 agriculteurs martiniquais ; le gouverneur était plus ambitieux, en prévoyant 18 000 dans la région de Kourou. Finalement, seulement 572 choisissent de s’installer en Guyane, à Montjoly (à dix kilomètres de Cayenne) ; 317 individuellement et 255 en convoi organisé par le gouvernement[61]. Des immigrants de Sainte-Lucie, de la Dominique, du Liban, de la Chine, et de l’Indonésie s’installent ailleurs en Guyane en petit nombre[62].

Bagne

- Le bagne

Sommet de la tour.

Sommet de la tour. Ruines du four.

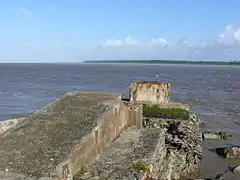

Ruines du four. Ruines du vieux ponton.

Ruines du vieux ponton.

Kourou sert de lieu de déportation : elle est un pénitencier à vocation agricole[63], ce qui fait revivre le petit hameau[64]. La ferme de Kourou produit de l'huile de coco et abrite une porcherie de 200 porcs, qui sert principalement à varier la nourriture donnée aux bagnards et au personnel pénitentiaire car on ne pouvait pas faire envoyer de la viande depuis la métropole[65].

Le pénitencier de Kourou, situé sur la Pointe des Roches, est inauguré en 1856. Trois bagnes forestiers en dépendent, à Pariacabo (aujourd’hui la zone industrielle), et les lieux-dits « Léandre » et « les Trois-Carbets[66] ». Un chantier dans le quartier de Passoura occupe trente bagnards[65]. Il y eut un projet de bagne pour femmes sur l’îlet le Père, au nord de Kourou, qui ne se réalisa jamais[67]. Le pénitencier de Kourou, comme ailleurs en Guyane, a des problèmes de vol de vivres et une comptabilité mal tenue. Toutefois, les autorités semblent être plutôt tolérantes envers cette situation, peut-être parce que des Guyanais (généralement opposés au bagne) étaient à l’origine d’une partie des pertes[65]. Il n'y a pas de médecin (à une époque c'est un Chinois transporté qui soignera les malades ; quand il n’y avait personne les malades étaient envoyés à l’hôpital de l'île Royale), et le personnel est composé surtout de bagnards Arabes âgés. Les vivres sont mal stockés : parfois, on ne trouve même pas les clés qui ouvrent les portes des magasins. On y récolte peu de légumes ; le principal produit devient le combustible, l’huile de coco[65]. L'administration du bagne de Kourou est tellement désorganisée qu'elle oublie d'envoyer les actes de décès en 1885, chose grave puisque les familles en métropole en avaient besoin en cas d'héritages, de remariages[65]...

À Kourou, on ne commence à chercher les bagnards en fuite que trente-six heures après le début de leur absence ; ce délai va de trente heures aux îles à soixante heures aux bagnes forestiers[68]. Les bâtiments consacrés au bagne, dans le quartier des Roches, sont démolis peu après la fermeture de celui-ci et remplacés par l’Hôtel des Roches. Les derniers vestiges de cette partie de l’histoire de la ville sont la Tour Dreyfus (utilisée pour communiquer avec les îles en code Morse), les ruines du four du bagne (maintenant propriété privée, mais visible dans une petite impasse non loin de la tour), et une petite fontaine près des palmiers moucayas. Au large de Kourou, il y avait des bagnes aux îles du Salut, ouverts en 1852, quand ils furent désignés comme tels. Les premiers déportés y sont arrivés en avril 1862. Une loi ferme le bagne en 1938, mettant un terme aux transports de prisonniers, mais il ne fut véritablement fermé qu’en 1946, et les tout derniers rapatriements ne se feront qu’en 1953.

Centre spatial guyanais et Légion étrangère

Le , le gouvernement français décide d’installer une base spatiale en Guyane, et c’est avec la construction de la base, en 1965 que Kourou, jusqu'alors simple village, va devenir une véritable ville, les besoins du Centre spatial guyanais (CSG) provoquant une vigoureuse croissance démographique[69]. La base est gérée conjointement par le CNES (son propriétaire), Arianespace et l'Agence spatiale européenne.

Jusque-là, Kourou avait été divisé en deux parties distinctes : le « bourg » (200 habitants), aujourd’hui les rues les plus près du port de plaisance presque à l’embouchure du Kourou, et les plaines appelées la « savane » et l'« anse », qui abritaient 400 personnes. Celles-ci n’allaient au bourg que les jours de marché ou en cas de nécessité. Le bourg était le centre de la communauté : le lieu de culte (l’église Sainte-Catherine), et le marché s’y situaient, et le bourg était le point de rassemblement lors des fêtes, dont le Carnaval[70]. Les enfants habitant la savane devaient aller à pied à l’école au bourg ; un trajet de deux heures le matin et deux le soir. Un parent leur donnait à manger le midi[71]. Le village ne connut l’électricité qu’en 1948 et les réfrigérateurs dans les années 1955-1960 ; la viande (de production locale) et le poisson (du Kourou ou de l'océan) étaient alors salés ou fumés pour éviter qu’ils ne pourrissent[72].

Le CSG lui-même est construit sur l’emplacement d’un village appelé Malmanoury et s’étend sur 30 km à partir de la rive gauche du Kourou et pénètre, dans ce qui était la forêt vierge, sur une distance de 10 km[73]. Cent cinq familles (651 personnes) sont expropriées de leurs terres pour faire de la place pour le CSG et relogées dans des logements en ville[74]. Pour construire la base on embauche des milliers d’ouvriers dès la première phase de la construction, de 1965 à 1970. Beaucoup s’installent ensuite en Guyane, surtout dans la région kouroucienne. En 1976 les 1 016 personnes travaillant sur le site comprenaient, à part des Guyanais, 330 Sud-Américains (Colombiens, Brésiliens, Surinamiens...), 206 Européens, et 72 Antillais (essentiellement de Martinique et de Guadeloupe). On construit, pour ces personnes ainsi que pour les employés du CSG (ingénieurs, astronomes...) plusieurs petits quartiers d’immeubles collectifs de quatre ou cinq étages, près de la plage : Simarouba, Diamant, place de l’Europe... À Simarouba on trouve le cinéma de la ville[75] et de nombreux petits commerces.

Le Centre spatial est inauguré avec le lancement de la fusée-sonde Véronique le .

Le Centre Hospitalier de Kourou (CHK), est présent non loin de Simarouba depuis 1965, quand il est construit pour soigner les habitants de la ville en pleine expansion[76]. Il y a trois hôpitaux en Guyane, à Kourou, à Cayenne, et à St-Laurent ; dans les autres communes, les soins sont assurés par des centres de santé qui, notamment pour les communes isolées, envoient les malades les plus graves en hélicoptère aux grands hôpitaux du littoral. Le port industriel de Pariacabo est également construit pour les livraisons de matériel nécessaire à la construction des fusées, le port de Cayenne n’étant pas bien équipé et les routes impraticables avec de lourdes et encombrantes charges[77]. La station de traitement des eaux de Kourou, la seule en Guyane à respecter les normes européennes, est construite en 1965[78]. Le 3e régiment étranger d’infanterie, le régiment le plus décoré de la Légion étrangère, est présent au quartier Forget de Kourou depuis l’année 1973, date de son transfert depuis Diégo Suarez à Madagascar. Environ 600 hommes, dont 280 légionnaires permanents, composent ce régiment spécialisé dans le combat en forêt équatoriale. L’unité a activement préparé l’aménagement du CSG et a comme mission principale d’en assurer sa surveillance. Elle participe régulièrement aux opérations de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins. La 2e compagnie de l’unité est engagée dans le cadre de l’opération Carbet, au sein du bataillon français de la force multinationale intérimaire en Haïti[79].

Des heurts ont opposé les légionnaires protégeant le centre spatial aux habitants de Kourou en 1985[80] et 2006[81] - [82]. La ville change continuellement pour preuves, la construction de nouveaux édifices comme le marché du bourg ou encore la rénovation du quartier 205. Les programmes de construction de logements et d'établissement scolaires ne sont pas en reste, le Lycée d'enseignement professionnel Elie Castor a ouvert ses portes début 2012.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Le 15 mars 2020, l'actuel maire depuis 2014 (François Ringuet) est réélu dès le premier tour avec plus de 55% des voix.

Lors de ce scrutin, le taux de participation s'est élevé à 53,68 %.

Administration municipale

La mairie de Kourou se situe entre l'avenue des Roches et la petite allée du Bac. Le service de police municipale est située derrière la mairie et la caserne des pompiers est près du port, au Vieux Bourg, sur l'avenue Charles-de-Gaulle.

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1961, premier recensement postérieur à la départementalisation de 1946. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[89] - [Note 3].

En 2020, la commune comptait 24 805 habitants[Note 4], en diminution de 4,11 % par rapport à 2014 (Guyane : +13 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lors du recensement en 2007, la population s’élevait à 25 688 habitants, toutes origines confondues[92]. Il y a davantage d'hommes que de femmes dans toutes les tranches d'âge dû au grand nombre de légionnaires et d'ingénieurs du CSG installés en ville. Les jeunes de 20 à 24 ans sont peu nombreux car la plupart partent faire leurs études supérieures en métropole ou aux Antilles, la Guyane dispose cependant d'une jeune université : l'université de Guyane. Pendant longtemps Kourou ne fut qu’un simple hameau, plusieurs fois colonisée et abandonnée au long de son histoire, jusqu’à l’implantation du Centre spatial guyanais, qui fit venir des milliers d’ouvriers pour construire les bâtiments ainsi que des milliers d’astronomes, physiciens, ingénieurs, etc., travaillant au sein du CSG même. Cette immigration massive se voit clairement dans les graphes d’évolution de la population. (Voir la section Économie pour plus de précisions sur l’émigration massive en Guyane en général après l’implantation du CSG.)

Les Noirs-Marrons sont représentés par les Bonis et les Saramacas. Un quartier saramaca est d’ailleurs implanté sur les bords du fleuve Kourou, près de l’embouchure. Ce quartier a néanmoins partiellement brûlé en et ne s’en est pas encore relevé[93]. Il existe également un quartier amérindiens (nommé « village amérindien »). La coexistence entre les habitants de Kourou et en Guyane en général n’est pas toujours paisible[94]. Le taux de vols violents avec arme est de 40 % dans le département, qui dépasse aisément les taux d'autres délits comparés à la métropole et les autres DOM-TOM[95]. Le taux d’atteintes à l’intégrité physique y atteint 17 faits pour 1 000 habitants alors qu’il est au maximum de 11,7 ‰ en Île-de-France, par exemple[95].

Le se déroule une manifestation contre l’insécurité dans la ville et en Guyane en général[96]. Les commerçants d’origine chinoise, en particulier, sont souvent victimes de cambriolages dans leurs magasins.

Enseignement

On y trouve plusieurs écoles primaires et secondaires, ainsi qu’une crèche municipale, un IUT de génie électrique et un DUT Réseaux et télécommunications, toujours à l'IUT [97]. Il y a huit groupes scolaires (Olivier-Compas, Michel-Lohier, Eustase-Rimane, Émile-Nézès, Maximilien-Saba, Raymond-Cresson, Olive-Palmot et Solange-Patient), quatre collèges (Henri-Agarande, Victor-Schœlcher, Omeba-Tobo et Joseph Ho-Ten-You), et deux lycées (Gaston-Monnerville et Élie-Castor).

L'école d'ingénieur AgroParisTech y possède aussi un centre spécialisé dans les forêts tropicales humides et les bois tropicaux[98].

Sports

Le stade Bois Chaudat, de 4 000 places, se situe sur la rive nord du lac éponyme avec un camp d’entraînement à côté. Sur les rives, on trouve aussi la piscine publique de la ville, des courts de tennis et un boulodrome. Au nord est basé le club hippique à côté du lac Bois Diable[99]. Il y a aussi plusieurs clubs de sports nautiques, d’arts martiaux, d'athlétisme (club RouKou dont est issue la sprinteuse Gémima Joseph entraînée par Katia Benth[100])...

Sous le nom de Le Geldar, il y a des sections d’escrime[101], de handball[102], de volle-ball[103] et de football. La section de foot, l'ASC Le Geldar, a remporté la Coupe D.O.M. (1-0 contre l’AS Sada de Mayotte) en 2005[104].

D'autres clubs existent comme le SC Kourou, le Kourou FC en football et le VCK (vélo club de Kourou) en cyclisme.

Une équipe de football américain est en cours de création (2012), les Anacondas, d'autres viendront à Cayenne et Macouria dans l'optique d'un championnat à l'instar de ce qui existe déjà en métropole. Ce club comprend des sections seniors et juniors en football américain et flag football. Une équipe de cheerleaders viendra s'ajouter.

Il existe plusieurs petites compétitions se déroulant en ville : en octobre, deux jours de courses en pirogue à la mer, départ et fin sur les plages de Kourou[105], et en mars le Marathon de l'espace[106].

Économie

Dans la première moitié du XIXe siècle on voit l’implantation de cotonneries sur les hautes terres de Kourou (ainsi qu’à Sinnamary, sur l’île de Cayenne, sur l’Oyapock et à Macouria, où cette plante fleurit le mieux). Par contre, le roucou, « spécialité » de la Guyane coloniale, n’y trouva pas du succès, étant cultivé surtout sur à Kaw, sur l’Approuague, et à Montsinéry. Ce fut également le cas pour la culture du sucre, qui se limita en grande partie à l’est du littoral[107]. Cette extrême dépendance de toute la colonie sur trois, parfois deux, cultures la rendit très dépendante des fluctuations du marché ; ainsi, quand le prix du coton baissait, la région de Kourou se trouvait économiquement affaiblie[108]. Ce fut le cas à partir de 1844, quand la petite colonie ne put plus concurrencer l’énorme production des États-Unis, entre autres[109]. La colonie en général vécut une crise agricole de 1830 à 1855[110]. L’économie de la Guyane reposait essentiellement sur la production ou la culture d’un produit à la fois, chacun échouant tôt ou tard, plongeant les guyanais dans la misère jusqu’à la monoculture suivante : tabac, coton, sucre, roucou, balata, bois de rose, rhum, banane... se succédèrent[111].

La ruée vers l’or, qui commença en 1855 et ne finit qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, détruit presque entièrement l’activité agricole à Kourou et en Guyane en général. L’effondrement du prix du coton, presque la monoculture de la colonie, et l’abolition de l’esclavage l’avait déjà énormément appauvrie[112]. La colonie dépend presque entièrement de l’or, dont la production atteint un maximum de presque 3 800 kilogrammes par an en moyenne dans la décennie allant de 1904 à 1914[113]. La valeur des exportations d’or par rapport aux exportations totales atteint une moyenne record de 96 % de 1884 à 1903[114]. Kourou et tous les autres villages et villes de la Guyane se sont vidés de presque tous leurs hommes à l’exception des plus vieux, les plus jeunes et les infirmes[114]. Beaucoup d’agriculteurs quittèrent leurs terres pour travailler dans les mines aurifères[115]. L’économie guyanaise souffre aussi de la rupture des liens commerciaux avec la métropole pendant la guerre[116].

L’implantation, après la guerre, d’une ferme-pilote à Pariacabo (aujourd’hui la zone industrielle) utilisant des techniques modernes, échoua parce qu’il fut difficile de former les agriculteurs guyanais aux nouvelles machines et techniques. L’expérience fut annulée en 1957 pour cause de manque de budget[117].

Le Centre spatial guyanais y est implanté depuis 1965. C’est de ce site que sont lancées toutes les fusées Ariane, et d’ici 2008 les Soyouz russes ainsi que le petit lanceur italien Vega. Le CSG est la plus grande entreprise de la Guyane[69]. Elle est considérée comme la « locomotive » de l’économie du département : en 1990, elle comptait pour 49,8 % de la production totale de la Guyane et pour 28,3 % du PIB ; un cinquième de la population vit de l’industrie spatiale, soit 22 800 personnes[118]. La Guyane se voit dans la même situation économique que pendant la période coloniale : la production est presque entièrement limitée au spatial[119].

L’importance du CSG et de Kourou en général est tellement grande que les villes proches, dont Sinnamary, Macouria et Roura, de petits villages en 1965, se sont énormément développés depuis, en particulier Sinnamary, où habitent de nombreux employés de la base spatiale. L’impulsion économique du centre spatial développa l’ouest et centre du littoral guyanais, l’est étant en déclin depuis l’abolition de l’esclavage[120]. L’activité économique suscitée par le CSG attire de nombreux immigrants de la région fuyant des troubles économiques ou la guerre dans leurs pays d’origine, dont les Haïtiens, les plus nombreux (ils étaient 13 457 dans tout le département en 1985). L’estimation de la population d’origine brésilienne est plus difficile à cause des nombreux immigrants clandestins ; on en comptait officiellement 5 300 en 1985. Viennent aussi plusieurs milliers de Chinois dans le département (déjà 329 en 1977), et des milliers de réfugiés Hmong du Laos fuyant la guerre (1 000 personnes à Javouhey près de Mana et à Cacao près de Roura). Pendant la guerre au Surinam on trouve 10 000 Surinamiens dans la région de Mana et de Saint-Laurent, surtout dans des camps de réfugiés. La plupart retourneront chez eux lors de la paix. La population antillaise, quant à elle, augmente de près de 3 000 personnes. On compte également 13 400 Métropolitains, ou Métros, en 1990, la plus grande partie installés à Kourou. Si en 1961 la Guyane comptait 33 295 habitants, en 1990 ce nombre grimpe à 114 678 et en 1999 on en recense 157 213. Ce spectaculaire essor est presque entièrement dû à l’implantation du CSG dans le département[121].

Un centre commercial carrefour devrait voir le jour en 2014 au bord du lac du Bois Chaudat, avec lui des boutiques, un cinéma et un hôtel. Le permis de construire est déposé en [122].

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

- Roches gravées de la Carapa.

- Tour Dreyfus

- Centre spatial guyanais.

- Église Sainte-Catherine de Kourou.

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Kourou. L'église est dédiée à l'Assomption de Marie.

La médiathèque, ou « pôle culturel », de la ville, située sur la rive sud du lac Bois Chaudat, abrite la bibliothèque municipale, une petite salle de cinéma, une salle d'informatique et une salle pour expositions d'art, ainsi que de nombreuses salles où se déroulent des cours pour enfants et adultes[123]. Il existe également une petite bibliothèque associative payante située derrière la mairie, à côté de la caserne de police[124]. Kourou possède également un petit cinéma de deux salles, l'Urania, au quartier Simarouba.

Fêtes

Le plus grand évènement culturel de l'année est le Vaval, mot créole désignant le Carnaval. Chaque dimanche pendant un mois avant le jour de Vaval, on peut voir des défilés composés de 4 à 8 groupes d'une trentaine de carnavaliers défiler sur l'avenue des Roches. Le jour même du Vaval, plusieurs centaines de personnes de toute la Guyane et des Antilles vont à Kourou voir la grande parade, appelée « Grande Parade du Littoral », qui dure trois heures ou plus. Toute la ville s'y rend : les femmes y sont le plus souvent danseuses ou Touloulous, les hommes dansent ou jouent d'un instrument de musique, et les enfants se déguisent en petits diablotins ou jouent d'un instrument (le plus souvent des tambours en plastique). Accessoirement, à Kourou on élit le Prince Vaval, tandis que les Cayennais élisent le Roi Vaval ; ceux-ci animent une partie de la parade dans leurs villes respectives.

Plus petite mais néanmoins importante, la fête patronale de Kourou se déroule le 25 novembre, la patronne de la ville étant sainte Catherine Labouré. En ce jour, une petite fête foraine est installée près de la place du marché, au Vieux Bourg, et les enfants y vont jouer toute la journée. Quelques semaines avant Noël se déroule le marché de Noël sur la place du parvis de la médiathèque.

Cultes

Le culte chrétien catholique est très majoritaire à Kourou. L'église catholique dispose de deux lieux de culte : l’église Sainte-Catherine, située sur l’avenue Charles-de-Gaulle au Vieux Bourg, et l'église Notre-Dame, derrière la mairie. Il y a également une église œcuménique sur l'avenue de France, ainsi qu'un centre destiné aux adventistes du septième jour.

Héraldique

|

Blason | De sable à la bande d'argent chargée d'un toucan au naturel sans œil ni patte, accompagnée à dextre d'un bagnard de carnation portant une pepite d'or sur sa coiffe de gueules et à senestre d'une fleur de lys d'or surmontée de deux serpents lovés et affrontés du même, au chef d'argent chargé de l'inscription KOUROU en lettres capitales de sable, abaissé sous un chef aussi de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Marion F. Godfroy, Partir pour Kourou, politiques autour d’une migration inédite, Ibis Rouge, coll. « Colloque Histoire et mémoires de Cayenne »,

- Marion F. Godfroy (photogr. Stanislas Fautré), Bagnards, Paris, Éditions du Chêne, , 215 p. (ISBN 2-84277-390-X, BNF 38971781)

- Marion Godfroy, Kourou, 1763. Le dernier rêve de l'Amérique française, éd. Vendémiaire, 2011.

- Serge Mam-Lam-Fouck, Histoire générale de la Guyane française : des débuts de la colonisation à l'aube de l'an 2000 : les grands problèmes guyanais, permanence et évolution, Cayenne, Ibis Rouge, coll. « Espaces guyanais », , 263 p. (ISBN 2-911390-08-3, BNF 36158787)

- Bernard Montabo, Le Grand livre de l’histoire de la Guyane, vol. deux volumes, Éditions Orphie, coll. « Le Grand Livre »,

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen, Guyane, ou le voyage écologique, Éditions Roger Le Guen, IIe édition, , 431 p. (ISBN 2-9514396-1-X, BNF 38858380)

- Sur l’expédition de Kourou

L'expédition de Kourou est l'objet de plusieurs études scientifiques, Marion Godfroy, docteur en Histoire a consacré sa thèse à cette expédition, à travers un examen exhaustif de toutes les sources en Europe et en Guyane (Godfroy, Kourou (...); Véndémaire, 2011). Elle a également confronté ses résultats à la communauté scientifique par deux articles dans des revues stricts comité de lecture (French Historical Studies no 32,2 / Annales de démographie française 2012). Cependant, on ne peut omettre les travaux d'Emma Rothschild, professeur à Harvard (article dans Past and Présents). De même, parmi les études plus anciennes, on doit citer ceux de Jacques Michel et dans une autre mesure ceux de P Thibauldaut . Les articles de Jean Chäia, Carol Blum, JF Tarrade ou K Heinz s'attèlent à certains aspects de l'expédition.

- Jacques Michel, La Guyane sous l’Ancien Régime — le désastre de Kourou et ses scandaleuses suites judiciaires, Paris, L’Harmattan, coll. Chemins de la mémoire, 1989.

- Pierre Thibaudault Échec de la démesure en Guyane : autour de l’expédition de Kourou, une tentative européenne de réforme des conceptions coloniales sous Choiseul, Saint‑Maixent‑l’École, 1995.

- Blum Carol, Les frères Turgot et l’affaire de Guyane, Colloque Turgot, Bons, mai, 2003.

- Braun Fritz & alii Auswanderung aus Weinstrasse, Forst une Niederkirchen nach Südosteuropa und Cajenne im 18. Jahrundert 1971/2.

- Chaia Jean, Échec d’une tentative de colonisation de la Guyane au XVIIIe siècle, Biologie médicale, vol. 47, 1958.

- Imhoff Andreas, Ein Werbezettel für die Auswanderung nach französische Guyana von 1763 Heimat Jahrbuch 1996.

- Laroche Christian, Un tragique essai de colonisation en Guyane, Revue historique de l’armée, no 1, Paris, 1963.

- Pouliquen Monique, Jean‑Baptiste Thibault de Chanvalon et l’affaire de Kourou, Généalogie et Histoire de la Caraïbe no 144, .

- Rothschild Emma, A Horrible Tragedy in the French Atlantic, Past and Present, a journal of historical studies, August 2006, p. 67-108.

- Schnabel Berthold, Die auswanderung aus dem bischöflich speyerischen amt Deidesheim in die französische kolonie Guyana (Cayenne) in den jahren 1763‑1764, Deidesheim 1992.

- Tarrade Jean, Alsaciens et Rhénans en Saintonge au XVIIIe siècle, Bulletin de la société des Antiquaires de l’Ouest et des Musées de Poitiers, volume 8, 1966.

- Joachim Heinz, Bleibe im Lande Redlich und dich Nahre, : Zur Geschichte der Ende vom pfälzischen Auswanderung of 17. Ausgang of bis zum 19.Jahrhunderts, Kaiserslautern, Institut für Geschichte und Pfälzische Volkskunde, 1989.

- Miranda Spieler, Empire and Underworld: Captivity in French Guiana, Harvard Historical Studies, Harvard History Press, 2012

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- La médiathèque de la ville se situe sur la côte sud du lac Bois Chaudat.

- Présentation de la ville sur le site de la mairie.

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen ; chapitre « Des sédiments de l’Amazone aux bancs de vase de Guyane » dans Guyane, ou le voyage écologique ; Éditions Roger Le Guen, IIe édition, août 2002, (ISBN 295143961X).

- Article sur Blada parlant de la secousse.

- Météo France Antilles-Guyane : Le climat de Guyane.

- Sécheresse en Guyane, article de février 2003.

- [PDF] Vivre en Guyane : Guide du CNES.

- Le CSG : La station météo.

- D'après « Fiche climatologique de Kourou », sur Météo-France (consulté le ).

- D'après « Fiche climatologique de Kourou », sur Météo-France (consulté le ).

- Présentation de la ville sur le site de la mairie.

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen ; chapitre « Herpétofaune du littoral » dans Guyane, ou le voyage écologique ; Éditions Roger Le Guen, IIe édition, août 2002, (ISBN 295143961X).

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen ; chapitre « De vasière à mangrove et de mangrove à crevettes » dans Guyane, ou le voyage écologique ; Éditions Roger Le Guen, IIe édition, août 2002, (ISBN 295143961X).

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen ; chapitre « Oiseaux d’eau du littoral guyanais » dans Guyane, ou le voyage écologique ; Éditions Roger Le Guen, IIe édition, août 2002, (ISBN 295143961X).

- Cécile Richard-Hansen et Roger Le Guen ; chapitre « Le lamantin en Guyane » dans Guyane, ou le voyage écologique ; Éditions Roger Le Guen, IIe édition, août 2002, (ISBN 295143961X).

- Bernard Borghésio-Ruff ; La Guyane aujourd’hui, Les Éditions du Jaguar, IIIe édition, 1994 ; page 112.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Kourou », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Kourou », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- Construction du pont de Kourou.

- L’aérodrome de Kourou sur le site de l’Aéro-club de Kourou.

- Gérard Collomb et Félix Tiouka ; Na’na Kali’na - Une histoire des Kali’na en Guyane ; Ibis Rouge Éditions, 2000 ; (ISBN 9782844500687).

- Stéphane Vacher, Sylvie Jérémie, Jérôme Briand ; Amérindiens du Sinnamary (Guyane), Archéologie en forêt équatoriale ; Documents d’Archéologie française, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1998.

- Bernard Montabo ; Le Grand livre de l’histoire de la Guyane, volume I. Des origines à 1848 ; Collection Le Grand Livre ; Éditions Orphie, 2004, (ISBN 2877632369). Dorénavant appelé Grand livre I.

- Bernard Montabo ; Le Grand livre de l’histoire de la Guyane. Volume II : De 1848 à nos jours ; Collection Le Grand Livre ; Éditions Orphie, 2004, (ISBN 2877632458). Page 557. Dorénavant appelé Grand livre II.

- Grand livre I, page 11.

- Grand livre I, page 45.

- Grand livre I, page 63.

- Grand livre I, page 145.

- À l’époque appelés « Galibis » ou « Karib ».

- Grand livre I, page 144.

- On peut l’orthographier Guatémala, Guatemala (comme le pays d’Amérique centrale), ou encore Guatimala.

- La durée moyenne des voyages France-Guyane était alors de 45 à 50 jours. Aller de la France aux Antilles ne durait qu’une semaine, voire moins, grâce aux vents et aux courants favorables. Grand livre I, page 135.

- Grand livre I, page 157.

- Grand livre I, page 159.

- Serge Mam Lam Fouck ; Histoire générale de la Guyane française, Cayenne, Ibis Rouge Éditions, 1996 ; (ISBN 9782844501639). Dorénavant appelé Histoire générale.

- Mam Lam Fouck donne le chiffre de « près de 9 000 » et cite Jacques Michel, qui estime le nombre à 12 000, et Montabo « de 10 000 à 12 000 ».

- Grand livre I, page 135.

- Histoire générale, page 54.

- Grand livre I, pages 158 et 161.

- Son nom de famille est écrit Chanvallon par Montabo et Chanvalon par Mam Lam Fouck.

- Jacques Michel, cité dans Histoire générale, page 53.

- Histoire générale, page 53.

- Grand livre I, page 75.

- Grand livre I, page 160.

- Grand livre I, page 161.

- Journal inédit de Pierre Étienne Bourgeois de Boynes ed. Honoré Champion.

- Philippe de Ladebat ; Les pionniers de la « guillotine sèche » en Guyane ; 1er décembre 2005.

- Grand livre I, pages 191-195.

- Grand livre I, page 232.

- Histoire générale, page 34.

- Histoire générale, page 35.

- Histoire générale, pages 66-67.

- Histoire générale, page 67.

- Marion F. Godfroy, Bagnards, Éditions du Chêne, Paris, 2002, (ISBN 284277390X) ; page 41. Dorénavant appelé Bagnards.

- Histoire générale, page 37.

- Bagnards, pages 51-54.

- Bagnards, page 41.

- Bagnards, page 61.

- Bagnards, page 142.

- Histoire générale, page 45.

- Grand livre II, page 547.

- Grand livre II, page 551.

- Grand livre II, page 552.

- Histoire générale, pages 45 et 46.

- Grand livre II, page 567.

- Site officiel du Cinéma Urania.

- Site officiel du CMCK.

- Grand livre II, page 568.

- Grand livre II, page 640.

- Historique - site du régiment.

- Histoire générale, page 84.

- Le Monde du 10 août 2006.

- LDH Toulon, plusieurs articles sur l'incident.

- Liste des maires de Kourou.

- « Jean-Etienne Antoinette 52' pour tout dire », sur Guyane La Première,

« Maire de Kourou depuis le 1er janvier 1996, sénateur de Guyane depuis le 1er octobre 2008, Jean-Étienne Antoinette fait partie de ces jeunes loups politiques apparus sur la scène politique ayant le mieux réussi. ». - Les élus délégués, sur Kourou 2014-2020.

- Le trombinoscope des élus, sur ville-kourou.fr.

- Guyane Rassemblement (anciennement Guyane 73) .

- « Jumelages », sur https://www.ville-kourou.fr/ (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2013 - Recensements harmonisés - Séries départementales et communales

- pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020

- Données INSEE sur Présentation de la ville, kourou.info.

- Page sur Blada parlant de l’incendie, et une autre sur la journée de deuil y dédiée.

- Violences kourouciennes, Blada, 27 novembre 2003.

- [PDF] Grand Angle, Bulletin statistique de l'observatoire national de la délinquance, no 8, septembre 2006. ISSN 1777-3296.

- Article sur Blada parlant de la manifestation (avec photos)..

- Site de l'IUT.

- Guillaume Paris, « Centre de Kourou - AgroParisTech », sur www.agroparistech.fr (consulté le ).

- Site officiel du club hippique.

- Catherine Lama, « Gémima Joseph et Katia Benth un duo en or pour l'élite française de l'athlétisme », Guyane La 1re, 3 juillet 2021.

- Le Geldar Escrime sur le site de Blada.

- Site officiel du Geldar de handball.

- Le Geldar Volleyball sur le site de Blada.

- Geldar de Kourou remporte la coupe des DOM.

- Les Maîtres de la pagaie 2007, sur Blada.

- Marathon de l'Espace sur le site du Toucan Athletic Club.

- Histoire générale, pages 92-93.

- Histoire générale, page 94.

- Histoire générale, page 92.

- Histoire générale, page 102.

- Histoire générale, page 106.

- Histoire générale, pages 102-103.

- Histoire générale, page 100.

- Histoire générale, page 101.

- Histoire générale, page 103.

- Histoire générale, pages 106-107.

- Histoire générale, page 111.

- Histoire générale, page 115.

- Histoire générale, page 122.

- Histoire générale, page 46.

- Histoire générale, pages 81-84.

- Carrefour Market : premiers coups de pelle espérés en juillet.

- Pôle culturel de Kourou.

- Bibliothèque associative de Kourou.

.jpg.webp)