Roucou

Bixa orellana

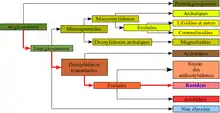

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Dilleniidae |

| Ordre | Violales |

| Famille | Bixaceae |

| Genre | Bixa |

Le roucouyer (Bixa orellana L., 1753) est une espèce d'arbres ou d'arbustes de la famille des Bixaceae, originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud. Ses fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines, remplis de graines, rouges elles aussi. L’enveloppe de celles-ci donne une teinture appelée roucou.

La graine du roucouyer[1], n'est pas consommée par elle-même. Elle est récoltée puis séchée pour en extraire la cire qui entoure les graines, très riche en caroténoïdes. Par métonymie, le terme roucou peut désigner aussi bien l’arbre, la graine ou la teinture, suivant le contexte.

Le roucou utilisé en alimentation, est un puissant colorant, et aussi un condiment, à la saveur légère de muscade poivrée[n 1].

Étymologie

Linné a nommé l’espèce Bixa orellana dans Species Plantarum [2], 1753

Le nom de genre Bixa viendrait de « bija » nom vernaculaire de la plante en Amérique du sud et aux Antilles.

L'épithète spécifique orellana a été donné en hommage au navigateur et explorateur espagnol du XVIe siècle Francisco de Orellana, qui nomma le fleuve Amazone.

En français, le terme roucou est un emprunt aux langues tupi-guarani urucú, rucú.

Dénominations locales

Dans les Caraïbes anglophones, le roucou se nomme lipstick tree[3] mais dans le Royaume Uni, achiote.

Dans les Caraïbes hispanophones, il est nommé achiote nom tiré du nahuatl (au Mexique, au Nicaragua, en Bolivie, en Colombie, au Pérou, en Équateur), onoto (au Venezuela).

En Guyane, il se nomme rocou, roucou. Au Brésil, il est appelé urucum, urucu, "colorau". Dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), il est appelé "roucou", "roukou" ou "woukou" en créole.

Description

Le Bixa orellana est un arbuste ou un petit arbre, à feuillage persistant, de 2–5 m voir 10 m de hauteur. Les rameaux sont bruns et densément couverts de poils glanduleux rouge-brun.

La feuille, portée par un pétiole de 2,5 à 5 cm, comporte un limbe dont la face inférieure est vert pâle, la face supérieure vert foncé, de forme cordée-ovale ou triangulaire-ovale, de 10–25 cm de long sur 5–13 cm de large, à 5 nervures palmées, à base arrondie ou subtronquée, marge entière et apex acuminé[4].

L’inflorescence est une panicule robuste, de 5–10 cm de long, densément écailleuse brun-rouge et à poils glanduleux.

La fleur de 4–5 cm de diamètre, est portée par un pédicelle de 4–12 mm ; les sépales obovales, sont brun-rouge, densément écailleux ; les 5 pétales rose vif, mauves ou blancs veinés de rouge pâle sont étalés autour de nombreuses étamines à anthères jaunes[4]. Aux Antilles, la floraison a lieu de février à avril puis en novembre[3].

Le fruit est une capsule d’un rouge intense, subglobuleuse ou ovoïde, légèrement comprimée latéralement, de 2–4,5 cm de long, généralement densément épineuse brun-violet, avec des épines molles de 1–2 cm de long, contenant de 10 à 50 graines[5] rouge-brun, de 4–5 mm, engluées dans une sorte de pulpe rouge vif.

Rameau fleuri

Rameau fleuri Fleur

Fleur Fruits: capsules épineuses, rouges

Fruits: capsules épineuses, rouges.jpg.webp) Capsule ouvertes exposant ses graines rouges

Capsule ouvertes exposant ses graines rouges

Distribution

Le roucouyer est originaire d’Amérique du Sud, probablement d’une région qui s’étend entre les Guyanes et le territoire de Bahia (dans le sud du Nordeste du Brésil)[6].

L’espèce fut introduite aux Antilles lors des migrations arawaks et caraïbes. Elle fut cultivée comme plante tinctoriale jusqu’à la fin du XIXe siècle dans les Petites Antilles puis fut abandonné lors de l’apparition des matières colorantes synthétiques[3].

L’espèce est cultivée dans les régions tropicales. Elle est cultivée dans l’Asie du Sud-est, où elle a été introduite depuis Acapulco au XVIIe siècle. Elle est exploitée en Amérique du Sud et Centrale mais aussi en Afrique de l’Est[7].

Histoire

.jpg.webp)

La première description du roucou se trouve dans une lettre adressée par l’écrivain Pero Vaz de Caminha à son suzerain le . Il eut l’opportunité de participer au voyage de l’amiral Pedro Álvares Cabral vers Calicut (en Inde) qui avant d’aller vers l’Afrique, se dirigea vers le sud-ouest et fut ainsi le premier à atteindre l’actuel Brésil, sur sa côte du nord-est, où il mouilla dans un port naturel qu’il nomma Porto Seguro (« port sûr »). Il écrit:

- Un Indien « portait son arc et ses flèches et il était peint d’une teinture rouge sur la poitrine, le dos, les hanches, les cuisses et les jambes jusqu’en bas, mais les flancs, le ventre et l’estomac avaient leur couleur naturelle ; et cette teinture naturelle était telle que l’eau ne l’attaquait ni ne l’effaçait : au contraire elle était plus rouge au sortir de l’eau » (Lettre de Pero Vaz de Caminha sur la découverte du Brésil[6], 1500).

L’origine de cette couleur est donnée plus loin :

- « Certains tenaient des bogues vertes qui, à leur couleur, semblaient provenir de châtaigniers, sauf que celles-ci étaient bien plus petites et qu’elles étaient pleines de petits grains rouges qui, lorsqu’on les écrasait entre les doigts, donnaient une teinture très rouge, celle dont ils étaient enduits » (Lettre de Pero Vaz)

Les tribus que l’amiral Cabral rencontra étaient des Tupiniquim. Outre les peintures corporelles rituelles, ces Indiens du Brésil, se servaient du roucou pour teindre des poteries d’argile, éloigner les insectes, colorer et assaisonner certains mets, soigner les bronchites et les brûlures. La poudre était aussi consommée comme aphrodisiaque[6].

Les Portugais exportèrent le roucou vers l’Europe où elle fut connue sous le nom de « terre oriane ». Elle servait à peindre les parquets et à teindre des tissus de soie et de coton. Mais le procédé fut abandonné car la couleur passait sous l’effet de l’exposition à la lumière.

Composition nutritionnelle

| Principaux composants de la graine de roucou[8] | |

| Protéines | 12,83 g |

| Lipides | 4,64 g |

| Eau | 2,7 g |

| Minéraux et oligo-éléments | |

| Potassium | 14,59 mg |

| Calcium | 2,89 mg |

| Phosphore | 4,78 mg |

| Magnésium | 1,04 mg |

| Manganèse | 0,19 mg |

| Sodium | 6,93 mg |

| Fer | 0,01 mg |

| Cuivre | 0,19 mg |

| Cendres | 11 % |

| Vitamines | |

| bêta-carotène | 3 200 mg |

| vitamine E | 3,2 g |

Les valeurs nutritionnelles de 100 g de graine de roucou sont résumées dans la table ci-contre[8].

Les graines de Bixa orellana constituent une source significative de minéraux, en particulier de calcium. L’emploie de roucou comme colorant alimentaire renforce donc l’apport en minéraux de l’aliment.

Elles sont considérablement plus riche en bêta-carotène que les carottes. Selon les tables Ciqual, la carotte crue contient 8,29 mg pour 100 g soit 380 fois moins que le roucou[9].

Le roucou possède une très forte teneur en vitamine E, et contient beaucoup de sélénium, magnésium et calcium.

Composés phytochimiques et propriétés pharmacologiques

Il existe de nombreux constituants chimiques, notamment des caroténoïdes, des apocaroténoïdes, des stérols, des composés aliphatiques, des monoterpènes et des sesquiterpènes, des triterpénoïdes et d'autres composés divers qui ont été identifiés et isolés principalement à partir des graines, des téguments et des feuilles de Bixa orellana[5].

Deux composants importants d’extraits de roucou sont la bixine soluble dans l’huile et la norbixine hydrosoluble. La bixine est relativement stable à la chaleur et à la lumière[7]. Elle existe sous deux conformations stéréochimiques : cis-bixine et trans-bixine. La cis-bixine passablement est insoluble dans les huiles végétales, la trans-bixine est plus stable, soluble dans les huiles végétales, et manifeste une couleur rouge en solution[10]. La forme cis-bixine est la forme dominante.

La bixine est le principal composé caroténoïde présent dans le tégument de la graine de B. orellana. En plus de la bixine et de la norbixine, il a été identifié du β-carotène, de la cryptoxanthine, de la lutéine , de la zéaxanthine et de la méthyl bixine à partir des graines par chromatographie.

L'effet le plus documenté de la bixine en médecine est son activité antioxydante. Des expériences in vitro ont montré que les extraits de graines ont une grande capacité à piéger les espèces réactives de l'oxygène (ROS), qui sont corrélées à la concentration de bixine dans les extraits[11].

Il pourrait avoir des propriétés[5] :

- antigénotoxiques[12] - [10] ;

- antimutagènes[12] ;

- protecteur contre le stress oxydatif[12] - [13].

Une étude effectuée sur des rats ne met aucune toxicité en évidence[14].

Utilisations

Rituel

Les autochtones d'Amérique du Sud et des îles Caraïbes s'en servent comme pigment pour leurs peintures corporelles ou comme aromate.

Médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle lui prête de nombreuses vertus curatives. Dans les Caraïbes, les feuilles sont réputées « rafraîchissantes » et sont employées contre diverses « inflammations », notamment angine et bronchite. L’infusion des graines est utilisée comme fébrifuge. La poudre de la graine est utilisée contre l’asthme et comme emménagogue[3]

En Guyane, la décoction des feuilles est donnée contre les vomissements[3].

Dans le sud du Mexique, il est utilisé contre la variole et d’autres éruptions cutanées et contre des troubles digestifs (diarrhées, douleurs abdominales, indigestion et dysenterie)[10].

Le roucou sert aussi de crème solaire naturelle et permet d'éviter les piqûres d'insectes.

Il fait partie des ingrédients du tascalate, une boisson chocolatée du Chiapas au Mexique.

Colorant naturel

Le roucou est actuellement utilisé comme colorant alimentaire (code européen E160b), ainsi que la bixine qu'il contient et dont un autre colorant, la norbixine, est dérivé chimiquement.

Certains fromages tels que la boulette d'Avesnes, la mimolette, le cheddar, l'edam, le Rouy ou le Red Leicester, lui doivent leur couleur orangée, de même que les biscuits à l'orange Chamonix[15]. La croûte de certains livarots et reblochons[16] - [17] est également lavée avec du roucou. Le colorant est aussi utilisé avec les produits de la boulangerie et les desserts à la crème etc.

Traditionnellement, il sert aussi à teindre les filets de haddock. C'est aussi un des ingrédients du recado rojo, une sauce pimentée mexicaine.

Notes

- Source : article “Annatto” (en), par traduction.

Références

- « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Troisième série, Q-T. Tome cinquième, RHU-RYT », sur Gallica, 1874-1885 (consulté le ), p. 103

- Carl von Linné, Lars Salvius, Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas..., Holmiae :Impensis Laurentii Salvii, (lire en ligne)

- Jean-Louis Longuefosse avec la collaboration d’Éric Leroy, 100 plantes médicinales de la Craraïbe, Gondwana éditions, , 240 p.

- (en) Référence Flora of China : Bixa orellana Linnaeus

- Shahid-ul-Islam, Luqman J. Rather, and Faqeer Mohammad, « Phytochemistry, biological activities and potential of annatto in natural colorant production for industrial applications – A review », J Adv Res, vol. 7, no 3,

- José E. Mendes Ferrão, Le voyage des plantes et les Grandes Découvertes (XVe – XVIIe siècles), Chandeigne, , 284 p.

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- Ezéchiel Akakpo, Marius Eric Badoussi,... Paulin Azokpota, « Ethnobotanical, phytochemical and nutritional characterization of Bixa Orellana Linn. seeds of Benin Ecology », International Journal of Biosciences 2222-5234 (online), vol. 17, no 1, , p. 46-56 (lire en ligne)

- anses, « Ciqual, Carotte crue » (consulté le )

- Renata Rivera-Madrid, Margarita Aguilar-Espinosa, Yair Cárdenas-Conejo and Luz E. Garza-Caligaris, « Carotenoid Derivates in Achiote (Bixa orellana) Seeds: Synthesis and Health Promoting Properties », Front. Plant Sci., (lire en ligne)

- Campos, C., Zerlotti, R. M., Gomes, A., Fernandes, E., Lima, J. L., and Bragagnolo, N, « In vitro scavenging capacity of annatto seed extracts against reactive oxygen and nitrogen species », Food Chem., vol. 127, (lire en ligne)

- (en) Júnior AC, Asad LM, Oliveira EB, Kovary K, Asad NR & Felzenszwalb I (2005) 'Antigenotoxic and antimutagenic potential of an annatto pigment (norbixin) against oxidative stress Genet Mol Res, 4(1), 94-9.

- (en) Agner AR, Bazo AP, Ribeiro LR & Salvadori DM (2005) DNA damage and aberrant crypt foci as putative biomarkers to evaluate the chemopreventive effect of annatto (Bixa orellana L.) in rat colon carcinogenesis. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 582(1), 146-154..

- Bautist ARPL, Moreira ELT, Batista MS, Miranda MS & Gomes ICS (2004) Subacute toxicity assessment of annatto in rat. Food and chemical toxicology, 42(4), 625-629 (résumé).

- Couleurs de plantes.

- "Cahier des charges de l'appellation d'origine Reblochon ou Reblochon de Savoie">, Cahier des charges de l'appellation d'origine « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » associé à l’avis AGRT1509760V publié au JORF no 0100 du 29 avril 2015 page 7484.

- Les produits laitiers 07.11.2011,Question (pas) bête : pourquoi certains fromages sont-ils orange ? (consulté le 8 juillet 2014).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence JSTOR Plants : Bixa orellana (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Bixa orellana L. (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Bixa orellana (consulté le )

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Bixa orellana (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Bixa orellana L. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Bixa orellana L., 1753 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Bixa orellana L. (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Bixa orellana L. (1753) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Bixa orellana (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Bixa orellana L. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Bixa orellana L. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Bixa orellana L.

- (fr) Référence Tela Botanica (La Réunion) : Bixa orellana L.

- Référence African plants - A Photo Guide : Bixa orellana (en)

- Bixa orellana L. (Source : TRAMIL) (consulté le )

- Rouge à lèvres de Tahiti

- Toil'd'épices - Roucou

Bibliographie

(en) * Bouvier F, Dogbo O & Camara B (2003) Biosynthesis of the food and cosmetic plant pigment bixin (annatto). Science, 300(5628), 2089-2091 (résumé)

- Giuliano G, Rosati C & Bramley PM (2003) To dye or not to dye: biochemistry of annatto unveiled. TRENDS in Biotechnology, 21(12), 513-516 (résumé)

- Irobi ON, Moo-Young M & Anderson WA (1996) Antimicrobial activity of Annatto (Bixa orellana) extract. Pharmaceutical Biology, 34(2), 87-90 (résumé).

- Mikkelsen H, Larsen JC & Tarding F (1978) Hypersensitivity reactions to food colours with special reference to the natural colour annatto extract (butter colour). In Toxicological Aspects of Food Safety (pp. 141-143). Springer Berlin Heidelberg (résumé).

- Nish WA, Whisman BA, Goetz DW & Ramirez DA (1991) Anaphylaxis to annatto dye: a case report. Annals of allergy, 66(2), 129-131.* Preston HD & Rickard MD (1980) Extraction and chemistry of annatto. Food Chemistry, 5(1), 47-56 (résumé)

- Reith JF & Gielen JW (1971) Properties of bixin and norbixin and the composition of annatto extracts. Journal of Food Science, 36(6), 861-864 (résumé).