Symphonie (satellite)

Les satellites Symphonie[1] sont les premiers satellites de télécommunications réalisés en France et en Europe et les premiers stabilisés trois-axes en orbite géostationnaire à système de propulsion biergol pour la manœuvre de circularisation geosynchrone et le maintien à poste (précurseur des satellites modernes à partir des années 1990), et premier système complet (après le lancement du second modèle) avec tous les segments dédiés de contrôle et d'utilisation. Ils sont le résultat d'un programme de coopération exemplaire franco-allemand.

| Organisation | Consortium CIFAS |

|---|---|

| Domaine | Télécommunications |

| Lancement | Symphonie-A Symphonie-B |

| Lanceur | Thor-Delta 2914 |

| Désorbitage | Symphonie-A Symphonie-B |

| Masse au lancement | 402 kg |

|---|

| Orbite | Géostationnaire |

|---|

1963 - 1967 : Genèse

- : signature du Traité de l'Élysée, un accord général de coopération franco-allemand, par le Président Charles de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer. Début des études préliminaires en France (projet SAROS) et en République fédérale d'Allemagne (projet Olympia) des projets de satellites de télécommunications.

- : Les gouvernements des deux pays signent une convention intergouvernementale pour la construction, le lancement et l’utilisation d’un satellite expérimental de télécommunications Symphonie ainsi que pour la construction et la réalisation des stations terriennes nécessaires à l’utilisation des satellites[2]. Formation d’un Conseil de Direction et d’un Comité Exécutif Franco-Allemand paritaire dirigé par deux secrétaires exécutifs, un Allemand et un Français. La Belgique se joint au programme.

Organisation gouvernementale

Pour la première fois en Europe, la construction d'un satellite civil était confiée a un Consortium industriel. Aussi, comme le prévoit la Convention franco-allemande, les Gouvernements ont conservé au titre de la maîtrise d'ouvrage une participation importante au programme Symphonie. Sous l'autorité du Conseil de Direction, le Secrétariat Exécutif a dirigé pendant 15 ans les structures chargées de piloter la réalisation, de contrôler le fonctionnement en orbite et de mener un vaste programme d'expérimentations internationales. Les principales missions assumées au niveau gouvernemental ont été :

- Réalisation. Une équipe intégrée installée à Brétigny sur Orge dans les locaux du CNES (Centre National d'Études Spatiales) a suivi techniquement et financièrement le projet durant la conception et la réalisation des deux satellites. Elle a négocié les conditions des lancements par la fusée Thor Delta 2914 avec la Nasa après l'abandon d'Europa.Elle a travaillé étroitement avec le Consortium industriel chargé du développement et de la fabrication.

- Opérations. Le suivi opérationnel des satellites a été assuré 24h/24 de 1974 à 1985 par deux Centres de Contrôle installés à Toulouse (Fr) et à Oberpfaffenhofen (RFA) depuis la mise à poste géostationnaire jusqu'à l'envoi des satellites sur une orbite excentrée de fin de vie. L'expérience acquise a été utilisée pour les satellites géostationnaires des programmes européens qui ont suivi.

- Exploitation. Pendant 10 ans, l'équipe franco-allemande du maître d'ouvrage a recherché, négocié et mis en œuvre des utilisations internationales des deux satellites. Les Administrations nationales de Télécommunication et de Télévision ont largement contribué à ce programme expérimental (140 missions) qui a abordé toutes les formes d'utilisations qui peuvent être confiées à un satellite de radiocommunication.

- Structures franco-allemandes.

Les grands établissements concernés par les télécommunications spatiales en France et en Allemagne ont été représentés dans les organismes mis en place par les gouvernements.

Conseil de Direction Il est composé de six membres qui représentent :

- Pour la France :

- Le Centre National d'Études Spatiales-CNES (coprésidence),

- les Postes et Télécommunications (PTT)

- Télédiffusion de France

- Pour la R.F.A. :

- Le ministère de la Recherche et de la Technologie-BMFT (coprésidence),

- les Postes et Télécommunications (BundesPost)

- la Télévision (Deutsche Welle)

Comité permanent Il est dirigé par deux Secrétaires Exécutifs (Allemand et Français) et se compose d'équipes franco-allemandes. Le Comite a pour mission, sous l'autorité du Conseil, de diriger l'exécution du projet sur les plans technique et financier pendant la production des satellites et sur le plan du contrôle et de l'exploitation après la mise en orbite. Il est en outre chargé de coordonner les travaux de tous les organismes nationaux et internationaux participant au projet.

Organisation industrielle - Consortium CIFAS

1967 - 1968 : Lancement de l'appel d'offres pour le satellite Symphonie auquel répondent deux consortia franco-allemands dont les chefs de file respectifs sont Nord-Aviation (qui deviendra SNIAS - dite Aerospatiale - en 1970 après fusion avec Sud-Aviation) pour le consortium CIFAS (Consortium Industriel Franco-Allemand pour le satellite Symphonie), et Matra Espace pour le consortium concurrent. Le consortium CIFAS est choisi au terme de l’évaluation des offres et entreprend, selon les termes de la consultation, une « symétrisation » des rôles dévolus aux firmes françaises et allemandes chargées des activités électroniques.

1969: Engagement d’une phase préliminaire de définition du satellite et négociation du contrat et des principaux sous-contrats. Mise en place du Groupe de Projet Industriel aux Mureaux (Nord-Aviation) et du Groupe de Projet Client à Brétigny (CNES). Production des spécifications de mission, des spécifications du satellite et des spécifications des segments de contrôle et d’exploitation.

Dans le cadre d’un marché bilatéral CNES – GfW, et sous maîtrise d’œuvre industrielle du consortium CIFAS, constitué en Groupement d'intérêt économique (GIE), sous régime de Droit Français et composé de six sociétés, trois françaises et trois allemandes comme suit.

Aerospatiale (France)

Aerospatiale est:

- Chef de File du Consortium et hôte du Groupe de Projet intégré de maîtrise d’œuvre à l’Établissement des Mureaux

- Réalisation de toutes les structures et mécanismes associés, du contrôle thermique, et des réflecteurs d’antennes (établissement de Cannes)

- Réalisation des Propulseurs à gaz froid, des câblages électriques et des commandes pyrotechniques (Les Mureaux)

- Intégration des maquettes mécanique et thermique (Cannes)

- Intégration du modèle d’identification électrique puis du modèle de vol Symphonie-A (Les Mureaux).

Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) (RFA)

MBB est chargé de :

- la réalisation du Système de commande d'attitude et d'orbite (AOCS) (Ottobrunn, près de Munich) ;

- la réalisation du système propulsif à gaz chaud (bi-ergol) (Ottobrunn et Lampoldshausen) ;

- la réalisation du moteur d’apogée (bi-ergol) (Ottobrunn et Lampoldshausen) ;

- la réalisation du matériel mécanique pour l’intégration et le transport des satellites ;

- la contribution aux ensembles électriques de test ;

- l'intégration du modèle de qualification (dit prototype) puis du modèle de vol Symphonie-B (Ottobrunn).

Thomson-CSF (France)

Thomson-CSF est chargé de :

- la réalisation des antennes SHF pour la charge utile de télécommunications et des antennes VHF pour la fonction Télémesure- Télécommande (Meudon) ;

- la réalisation du système de Télémesure et Télécommande (Gennevilliers puis Vélizy) ;

- la réalisation d’équipements pour les transpondeurs de télécommunications, oscillateurs locaux et conversion de fréquence ;

- la tâche d'ensemblier des remorques de test électrique des satellites au sol dénommé EGSE niveau 1 (phase d’intégration et de préparation au vol des satellites).

Siemens AG (RFA)

Siemens AG est chargé de :

SAT (France)

SAT est chargé de :

- la réalisation du générateur solaire (Paris et Lannion) ;

- la réalisation du Codeur de Télémesure (Paris) ;

- la contribution aux ensembles électriques de test.

AEG-Telefunken (RFA)

AEG-Telefunken est chargé de :

- la réalisation de l’alimentation électrique régulée (Wedel, près de Hambourg) ;

- la réalisation d’équipements pour les répéteurs de télécommunications, section émission (Backnang près de Stuttgart, et Ulm) ;

- la réalisation des modulateurs et démodulateurs SHF pour la chaîne bord de télémesure-télécommande ;

- la contribution aux ensembles électriques de test.

Autres participations importantes

- Les six industriels composant le CIFAS participent au Groupe de Projet intégré CIFAS via du personnel détaché, le Chef de Projet étant Pierre Madon (Aerospatiale).

- La Belgique contribue officiellement au Projet et son industrie est présente, notamment les Ateliers de constructions électriques de Charleroi (ACEC), repris depuis par Alcatel Space, à Marcinelle, via la division spatiale ETCA fournisseur des convertisseurs DC-DC de l’alimentation électrique, et SAIT pour les calculateurs de test.

- Des équipementiers français et allemands contribuent derrière les sociétés du Consortium, notamment Sodern, SAFT, Crouzet et Starec en France, Teldix et VFW en Allemagne.

- Grands moyens d’essais employés pour la qualification et l’acceptation : Simulation de l’environnement spatial : SOPEMEA, filiale du CNES (Toulouse), IABG (de) (Ottobrunn)

- Etalonnage des performances de télécommunications : Centre national d'études des télécommunications CNET (La Turbie)

Personnages clés

Les divers responsables de ce premier grand programme spatial européen ont tous fait ensuite de brillantes carrières dans leurs industries ou organismes respectifs.

Industrie

- Charles Cristofini: premier administrateur gérant du GIE CIFAS, il sera PDG d'Aerospatiale de 1973 à 1975.

- Pierre Usunier, né le à Nancy, décédé le à Boulogne-Billancourt est ingénieur diplômé de l'École polytechnique. Dernier administrateur gérant du GIE CIFAS. A été directeur de la Division des Systèmes Balistiques et Spatiaux, d'Aerospatiale.

- Pierre Madon, directeur du programme.

- Jean-Pierre Baudry

- Jean-Jacques Dechezelles, né le à Caudéran, (Gironde), ingénieur diplômé de l'École supérieure d'informatique d'électronique et d'automatique (ESIEA), Paris, 1963[3] : responsable de l’ingénierie système des satellites. Il fait ensuite carrière à l'usine de Cannes occupant des fonctions de responsabilité croissante dans les programmes de satellites, terminant directeur des Programmes de satellites scientifiques et satellites d'observation de la Terre[4]. En 2013 il est élu membre de l'Académie de l'air et de l'espace[5].

- Kuno Schneider

Établissements publics

- Michel Bignier, président français du Conseil de Direction (1967-1976). Directeur général du CNES, décédé en [6].

- Yves Sillard, président français du Conseil de Direction (Après 1976). Directeur général du CNES.

- Dr Hermann Strub, président allemand du Conseil de Direction BMFT (Ministère de la Recherche et de le Technologie)

- Dr Georg Mösl, GfW/DFVLR Secrétaire Exécutif allemand.

- Bernard Deloffre, secrétaire Exécutif français CNES, succédant à Jean-Bernard Dementhon décédé. Sera directeur du Centre spatial guyanais.

- Jack Muller, secrétaire Exécutif français CNES (De 1975 à 1985). Sera Directeur du Centre spatial de Toulouse.

- Burkhard (Bob) Pfeiffer, directeur de projet (Structure franco-allemande).GfW/DFVLR

1970 : Réalisation des satellites

- 1970 - 1971: Démarrage du programme de réalisation des satellites Symphonie dont le contrat est cosigné par le Général Robert Aubinière, Directeur Général du CNES, et le Dr Mayer représentant le Ministère allemand (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) (BMWF). Le Consortium CIFAS, organisé en GIE et dont l’Administrateur Gérant est alors Charles Cristofini, a vécu les différentes restructurations industrielles successives : la création de Thomson-CSF, MBB (Messerschmitt Bölkow Blohm), AEG-Telefunken et Aerospatiale.

- 1972: L’échec du lanceur Europa II et l’abandon du programme correspondant qui était conduit par l’ELDO provoque une crise. Doit-on continuer de développer le satellite Symphonie, et si oui, comment le lancer ? Après diverses tergiversations au plus haut niveau gouvernemental, le programme est poursuivi. Les satellites seront lancés par la fusée américaine Thor-Delta 2914 au prix d’un accord dont le volet politique est astreignant puisque toute utilisation commerciale de Symphonie est proscrite par le Département d'État des États-Unis.

- 1973: Intégration et essais du modèle de qualification du satellite.

- 1974: Intégration aux Mureaux du premier modèle de vol, Symphonie-A, puis livraison du satellite.

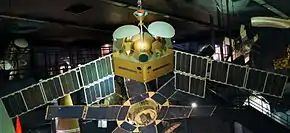

Description du satellite[7]

Le satellite est placé sur une orbite géostationnaire, à 15 degrés de longitude Ouest. Il pèse 200 kg environ (sans son moteur d'apogée).

Il est stabilisé en attitude selon ses trois axes par une roue d'inertie et des jets d'azote.

La position du satellite sur orbite est maintenue par un système de tuyères à gaz chaud (bi-ergol) pendant une durée de vie de 5 ans.

L'alimentation en énergie électrique est assurée par trois panneaux solaires fixes déployables.

Le contrôle thermique est du type passif.

Les opérations sur le satellite se font par l'intermédiaire d'une télécommande-télémesure fonctionnant soit en THF, soit en SHF.

Il porte une antenne de réception de 17 degrés d'ouverture et deux antennes d'émission elliptiques (8,5 et 13 degrés d'ouverture), l'une couvrant la zone Europe-Afrique, l'autre la zone Amérique. Le service de télécommunications est assuré en hyperfréquences par ce jeu d'antennes et par deux répéteurs fonctionnant simultanément, chacun pouvant émettre dans l'une des deux zones de couverture; à chaque répéteur est allouée une fréquence d'émission (entre 3,7 et 4,2 GHz) et une fréquence de réception (entre 5,9 et 6,4 GHz).

L'équipement de télécommunications permet la distribution du programme de radiodiffusion et de télévision, la transmission de communications télégraphiques et téléphoniques et la transmission de données. Les deux modèles de vol sont destinés à être lancés et exploités simultanément.

L'originalité de Symphonie par rapport aux satellites de télécommunications fabriqués jusque-là est qu'il est stabilisé selon ses trois axes tandis que les précédents sont stabilisés par rotation, ce qui nécessite des travaux originaux sur le générateur solaire, les senseurs terrestres, la roue d'inertie. D'autres équipements nouveaux, tels que tubes à ondes progressives, antennes hyperfréquences, micro propulseurs à bi-ergol, demandent un effort particulier de l'industrie européenne. Enfin, le fait de vouloir obtenir pour le satellite une durée de vie de cinq ans en utilisant au maximum des composants européens oblige les fabricants à fournir des composants de haute fiabilité. En un mot, le satellite Symphonie fait partie d'un programme ambitieux, à la mesure de l'industrie européenne. Il est dit "expérimental" car il va permettre de mettre à l'épreuve des techniques et des technologies nouvelles qui ouvrent la voie aux satellites de distribution régionale à pinceaux fins et aux futurs satellites de télécommunications de forte puissance.

Lancement des satellites

Le lancement des satellites Symphonie devait être réalisé par Europa, premier programme de lanceurs européen, mais il est interrompu à cause des nombreux échecs et du manque de coordination entre les États européens (principalement la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Ouest). Les États-Unis acceptent de lancer Symphonie à condition que les satellites n'aient aucune activité commerciale[8].

Symphonie-A est lancé avec succès, depuis le Centre spatial Kennedy le à 2h39 TU.

- Le , le Président Valéry Giscard d’Estaing et le Chancelier Helmut Schmidt échangent leurs vœux en direct et par visioconférence via Symphonie-A arrivé à poste en orbite géostationnaire. Symphonie-A est alors le premier satellite de télécommunications géostationnaire réalisé et opéré en Europe. Certaines de ses technologies constituent des premières mondiales.

- Après fin d’intégration chez MBB à Ottobrunn, puis livraison, Symphonie-B est lancé avec succès, depuis le Centre spatial Kennedy le à 1h42 TU.

- Les deux satellites positionnés en orbite géostationnaire à 11,5° de longitude Ouest remplissent parfaitement la mission (2 zones de desserte, Euro-Afrique et Amérique, pouvant bénéficier d’un total de quatre répéteurs à large bande de 90 MHz chacun) et constituent le « clou » du salon Telecom 1975 à Genève.

- 1977 - 1979: À partir de et pendant 2 ans, Symphonie-A est repositionné au-dessus de l’Océan Indien à 49° de longitude Est où il permet de nombreuses expérimentations notamment avec l’Inde et la Chine.

- du 4 au : Tenue à Berlin du Colloque International sur les résultats techniques et opérationnels du programme. Parmi de nombreux exposés, le Professeur Hubert Curien, alors Président du CNES, déclare en raccourci « Symphonie est le père d’Ariane » car il a servi de catalyseur à la volonté européenne de disposer d’un grand lanceur.

- : Le Symphonie-A effectue sa dernière manœuvre orbitale pour être placé sur l'orbite de rebut puis est désactivé après environ 8,5 ans de service.

- : 10 ans exactement après le lancement du satellite Symphonie-A, le satellite Symphonie-B, également placé en fin de vie sur l'orbite de rebut, est désactivé après plus de 9 ans de service. Ainsi, le service d’utilisation de Symphonie aura fonctionné avec succès sur une durée double de celle qui était nominalement prévue et démontré, par des centaines d’expérimentations, tous les usages civils que l’on peut attendre des télécommunications spatiales.

Utilisation des satellites Symphonie

Les utilisations de Symphonie et leur caractère précurseur de très nombreux services de télécommunications. L’interdiction d’utilisation commerciale de Symphonie, et c’est là une conséquence paradoxale, a sans doute suscité le plus grand programme d’expérimentation des télécommunications spatiales jamais exercé tant par le nombre des pays participants que par l’extrême diversité du champ des applications. Pour donner une idée de l’étendue des utilisations, rappelons que près de 40 pays ont participé à des liaisons via les satellites Symphonie A et B (d’Ouest en Est et du Nord au Sud), du Canada à l’Argentine, de la Finlande à l’Ile de La Réunion, de la Chine à l’Indonésie. On peut classer les expérimentations Symphonie A et B selon deux grands thèmes :

- les missions à caractère humanitaire, culturel et éducatif

- les missions à caractère technique et scientifique.

À ces thèmes s’ajoutent certaines utilisations à caractère opérationnel, notamment pour les liaisons entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer en téléphonie et la télévision par satellite. De ce point de vue, Symphonie a été le précurseur des programmes nationaux français, Telecom-1 et 2, TDF 1 et 2, et allemands TV-SAT et DFS-Kopernikus. Les répéteurs à large bande, par leur souplesse d’utilisation, ont permis d’essayer toutes les techniques d’accès (simple ou multiple) et de modulation : FDMA (répartition de fréquences), TDMA (répartition dans le temps), SSMA (étalement de spectre). Les stations terriennes Symphonie de divers diamètres (de 16 à 2,2 m), fixes, transportables, mobiles ont également largement contribué au renom du programme Symphonie à travers le monde. Pour ne citer que quelques démonstrations exemplaires, retenons :

- la liaison entre le Quartier-général de l’ONU à Genève et les détachements de Casques Bleus de l’ONU à Jérusalem et Ismaïlia, inaugurant le futur mode de communication dit VSAT (Very Small Aperture Terminal) utilisant des antennes au sol de petit diamètre,

- la télévision éducative en Afrique et spécialement en Côte d’Ivoire et au Gabon,

- les échanges interculturels de télétravail et de télé éducation, de télémédecine notamment entre la France et le Québec,

- les services occasionnels de télétransmission (liaisons d’urgence en zones sinistrées au profit de la Croix Rouge, reportages sportifs, etc.),

- les liaisons bidirectionnelles à grande cadence entre calculateurs.... un emploi précurseur des réseaux télématiques transcontinentaux et d’Internet !

- la synchronisation d'horloges atomiques à l’échelle intercontinentale pour l’obtention d’un temps universel de très haute stabilité, précurseurs des programmes de système de positionnement par satellites (GPS, Galileo)

- les essais à l’échelle régionale des emplois mixtes de télédiffusion et de radiodiffusion analogiques et numériques, déjà ! (nombreux pays dont l’Iran, l’Inde et la Chine).

Une occasion de démonstration de la capacité de Symphonie dans le domaine, aujourd’hui qualifié de mission de Sécurité et de Gestion des crises par l’Union Européenne (GMES) n’a pas été saisie. Elle aurait pu être aisément satisfaite en 1978 à Kolwezi (intervention de troupes françaises au Zaïre pour protéger les ressortissants européens résidant dans la province du Katanga) si les états-majors français, au lieu d’appeler à l’aide la logistique des États-Unis, avaient suffisamment anticipé en imitant l’exemple onusien cité précédemment.

Les retombées du programme Symphonie

Les 10 ans de services Symphonie ont largement accrédité la maturité et la fiabilité de la technique spatiale à une époque où les opérateurs de télécommunications pensaient en termes de câbles et de faisceaux hertziens. Après Intelsat qui avait fait le travail de pionnier et d’opérateur pour les liaisons intercontinentales, en téléphonie principalement, Symphonie a ouvert la voie et permis l’essor de nombreux systèmes régionaux à applications variées combinant la télé-distribution, le télé-enseignement et l’accès radioélectrique fiable avec les zones souvent dépourvues d’infrastructures sol, régions isolées ou à très faible densité de population. Il est également justifié d’ajouter, sur le plan humain, que le programme Symphonie a constitué un « programme école » car il a formé beaucoup d’ingénieurs, d’opérateurs et d’utilisateurs de satellites qui ont acquis leur haute qualification sur ce programme puis ont diffusé leur savoir-faire au niveau européen et international. Dès lors de nouveaux programmes européens pouvaient suivre et permettre de conforter la place de l’Europe dans le domaine des télécommunications spatiales. La réussite technique de ce programme initiateur, la démonstration en orbite de la qualité des techniques nées en Europe, l’excellence des diverses utilisations faites au bénéfice de nombreux pays et communautés, tous ces éléments réunis font de Symphonie l’un des fondements principaux de la réussite européenne dans le domaine spatial.

Enfin, sur le plan industriel, il a vraiment lancé l'Europe dans les grands programmes, et participé aux débuts des grandes restructurations industrielles qui ont transformé des industries nationales en groupes européens et permis le démarrage programme Spacebus, avec les mêmes acteurs. De même il a contribué à l'essor de ce qui va devenir le premier industriel européen de ce secteur : le Centre spatial de Cannes - Mandelieu.

Palmarès

Symphonie est le :

- Premier satellite de télécommunications stabilisé trois-axes en orbite géostationnaire à système de propulsion biergol pour la manœuvre de circularisation geosynchrone et le maintien à poste (précurseur des satellites modernes à partir des années 1990), et premier système complet (après le lancement du second modèle) avec tous les segments dédiés de contrôle et d'utilisation.

- Premier satellite de télécommunications européen.

Notes et références

- Jean-Jacques Dechezelles, directeur APSAT Conseil, « De Symphonie à Spacebus - 30 ans de succès des satellites de télécommunication », Conférence AAAF, mars 2006, publiée dans Lettre_AAAF_n_5_2006

- Simone Courteix, Télévision sans frontières, Economica (ISBN 978-2-402-05861-2, présentation en ligne)

- http://club.esiea.fr/article_edit.php?num=23

- Jean-Jacques Dechezelles sur le site CASPWiki

- Jean-Jacques Dechezelles sur le site de l'Académie de l'air et de l'espace

- Voir Michel Bignier sur le site de l'ESA

- C. de Vaulx, « Le satellite franco-allemand Symphonie », 1968, dans Site web Symphonie

- Catherine Procaccia et Bruno Sido, Rapport sur « Les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne », Rapport parlementaire (Assemblée nationale no 348, Sénat no 114), , 201 p. (lire en ligne).

Annexes

Bibliographie

- Jean-Jacques Dechezelles, « Symphonie : liaison interrompue », dans Revue aerospatiale, N° spécial 132 pages,

- Sylvie Moncieu (dir.), Alain Coursier (rédacteur) et al., 80 ans de passion, le site de Cannes de 1919 à 1999, Éditions Version latine, , 111 p.

- 1969 à 1975, les premiers pas de Symphonie, Space Corner, Eurospace

- Présentation technique détaillée de Symphonie, Jean-Jacques Dechezelles

- (fr) Jean-Jacques Dechezelles (Apsat Conseil & AAAF), « De Symphonie à Spacebus 4000 - 30 ans de succès des satellites de télécommunications », dans La Lettre AAAF, No 5, , (ISSN 1767-0675), [lire en ligne]