Alvignac

Alvignac est une commune française située dans le nord du département du Lot, en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

| Alvignac | |

Pavillon des eaux de la source Salmière d'Alvignac. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Gourdon |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |

| Maire Mandat |

Alfred Terlizzi 2020-2026 |

| Code postal | 46500 |

| Code commune | 46003 |

| Démographie | |

| Gentilé | Avignacois |

| Population municipale |

692 hab. (2020 |

| Densité | 53 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 49′ 40″ nord, 1° 41′ 37″ est |

| Altitude | Min. 249 m Max. 419 m |

| Superficie | 13,05 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Gramat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gramat |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | alvignac.fr |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (« géoparc des causses du Quercy ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Alvignac est une commune rurale qui compte 692 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Gramat. Ses habitants sont appelés les Alvignacois ou Alvignacoises.

La commune occupe une position géographique favorable entre les grands sites touristiques du nord du Lot : la cité de Rocamadour et le gouffre de Padirac. Ville thermale grâce aux eaux de la source Salmière, elle héberge un casino qui a permis l'amélioration et la création d'infrastructures, comme une maison de santé, qui dynamisent les commerces et services de la commune.

Géographie

Accès

La commune d'Alvignac se situe au nord du Lot, à 7 kilomètres au nord-ouest de Gramat au croisement de la route départementale 673 (Rocamadour, Padirac) et de la départementale 20, axe nord-sud reliant Carennac à Rignac. Le centre du bourg se trouve à 3 kilomètres de la gare de chemin de fer de Rocamadour qui relie Paris à Rodez[1].

Communes limitrophes

Relief

Le terrain de la commune d'Alvignac présente globalement inclinaison du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Le point haut se situe au Sud-Est, à une altitude de 419 mètres sur la crête qui marque la limite avec Rignac, au lieu-dit le Causse Nu. La zone la plus basse, à 249 mètres d'altitude, est localisée au Nord-Ouest dans le lit du ruisseau des Cazelles, au point qui sépare Alvignac de Miers et Montvalent[3].

Au Nord, le fond de la vallée (Combe Molière, plan d'eau de la source Salmière et ruisseau des Cazelles) marque la limite avec Miers. Ce ruisseau se perd dans le gouffre de Roque de Corn.

Au centre du territoire, à l'extrémité des terrains plus élevés du Sud-Est, à l'altitude de 360 mètres, le bourg d'Alvignac domine deux petites vallées qui se rejoignent vers l'Ouest pour donner le ruisseau de Salgues qui se perd au gouffre de Réveillon[3].

Le paysage de la commune est variable : noyers, pâturages, châtaigniers, causses calcaires recouverts de genévriers, et champs cultivés dans les zones argileuses.

Géologie

Le sous-sol d'Alvignac est composé de roches sédimentaires qui se sont formées du Lias (-200 Ma) au Jurassique (-140 Ma), dans une mer chaude bordant le Massif central et recouvrant le nord du bassin aquitain. Ces roches avaient une épaisseur de 500 mètres[4].

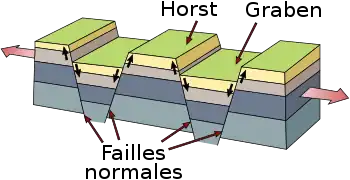

Ce plateau tabulaire a émergé et l'érosion a raboté 200 mètres de calcaire en 20 Ma. Il a aussi subi une tectonique cassante de faible intensité qui créa la faille de Padirac et des plis de direction pyrénéenne (WNW-ESE). La partie qui se trouve au sud de la faille, sur laquelle se trouve une partie des territoires des communes de Miers et d'Alvignac, a été surélevé et forme le horst de Miers-Alvignac[4].

L'érosion a presque entièrement décapé sa couverture calcaire du Jurassique. Seule la zone située au lieu-dit le causse nu, sur la crête au sud-est séparant Alvignac de Rignac, a conservé sa couverture de calcaires reposant sur des marnes imperméables. À leur jonction apparaît une petite source à la cote 408, au-dessus du lieu-dit le Coustalou. Cette crête est parcourue par une faille de même orientation que celle de Padirac. Sur la majeure partie du territoire de la commune, les surfaces décapées laissent apparaître les sédiments plus anciens du Lias : des calcaires argileux semi-perméables propices à l'agriculture[4] - [5].

De nombreux fossiles sont visibles dans les calcaires et argiles d'Alvignac : beaucoup de bélemnites en forme d'étui allongés noirs, des planorbes en quantité moindre, des térébratules[6] et des rhynchonelles.

Les calcaires situés à l'est d'Alvignac sont karstifiables : propices au creusement de galeries.

Hydrogéologie

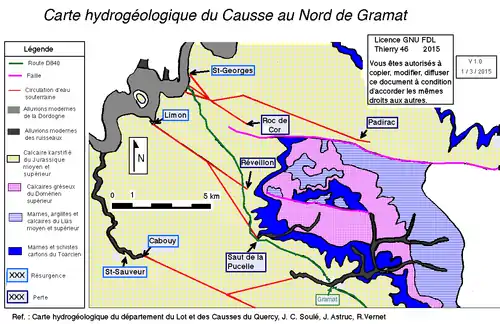

Le territoire de la commune d'Alvignac fait partie du bassin versant de la Dordogne. Les eaux collectées aux nord et à l'est d'Alvignac par le ruisseau des Caselles, ou de Latouille, disparaissent sous terre au gouffre de Roque de Cor (commune de Montvalent), puis sont conduites vers le réseau de Padirac dont les résurgences se situent au pied de Montvalent.

Les eaux au sud et à l'ouest du village sont collectées par le ruisseau de Salgues vers le gouffre de Réveillon qui les dirigent ensuite vers les résurgences des gouffres du Limon situés sur la commune de Meyronne[5]. Le ruisseau de Salgues a deux sources, une de chaque côté du bourg d'Alvignac : les fontaines de Théron au sud et celle de Chamarre (ou Samarre) au nord[6].

Alvignac est entourée par de nombreuses sources et fontaines : Fontaine de Pénoutou, du Théron, de Lagorce, des Fontanelles, du Moulin du Vent et de Samarre[7]

La plus célèbre est la source Salmière dont les eaux fortement minéralisées proviennent d'une nappe captive des terrains du Lias inférieur[8].

Spéléologie

À l'est d'Alvignac, une plateau calcaire du Jurassique s'étend sur plus de 3 km2 (20 % de la surface totale). Dans cette zone, quelques phénomènes karstiques (pertes, gouffres et igues) permettent aux spéléologues l'accès à des réseaux souterrains[9].

Le Gouffre de Réveillon est cité depuis 1595 et a été exploré au cours du XXe siècle. Il s'enfonce à 110 mètres de profondeur pour un développement de plus 2 kilomètres. L'igue de Cantecor a été explorée et topographiée par Jean Lesur, J.Guilhem et J.P. Couturié le . Elle atteint 94 mètres de profondeur. Enfin, les igues des Bosquets ont été étudiées par le Spéléo Club de Saint-Céré le . D'autres petites cavités sont aussi situées dans le camp militaire de Viroulou.

Climat

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1 | 1,9 | 3,1 | 5,4 | 8,6 | 11,4 | 13,6 | 13,3 | 11,3 | 8,5 | 4,2 | 1,6 | 7 |

| Température moyenne (°C) | 4,5 | 5,9 | 7,8 | 10,5 | 14 | 17,2 | 19,9 | 19,3 | 17,1 | 13,3 | 8 | 5 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8 | 9,9 | 12,5 | 15,6 | 19,4 | 23 | 26,3 | 25,3 | 22,9 | 18,2 | 11,8 | 8,4 | 16,8 |

| Précipitations (mm) | 73 | 75,3 | 72,5 | 78,7 | 92,6 | 77,4 | 58,7 | 68,9 | 70 | 78,1 | 74,5 | 77,9 | 897,6 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

8 −1 73 | 9,9 1,9 75,3 | 12,5 3,1 72,5 | 15,6 5,4 78,7 | 19,4 8,6 92,6 | 23 11,4 77,4 | 26,3 13,6 58,7 | 25,3 13,3 68,9 | 22,9 11,3 70 | 18,2 8,5 78,1 | 11,8 4,2 74,5 | 8,4 1,6 77,9 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Urbanisme

Typologie

Alvignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [10] - [11] - [12].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gramat, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[13] - [14].

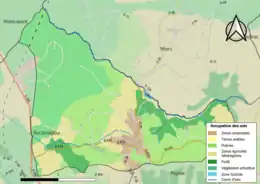

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (52,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (53,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (34,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (32,3 %), zones agricoles hétérogènes (18,1 %), forêts (10 %), zones urbanisées (5,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

En allant de l'est à l'ouest, le bourg d'Alvignac présente plusieurs zones témoins de son développement passé et actuel. À l'extrême Ouest, au niveau de l'église actuelle, on trouve le cœur historique de la petite cité. En ce lieu, se situaient le château et sa chapelle. La route D673 a favorisé l'implantation de commerces alignés le long de cette voie menant de Rocamadour à Padirac. Un noyau urbanisé, conjuguant mas, résidences et hôtels, s'est constitué à l’extrémité Est, à l'intersection de la D673 et la D20[16].

Des voies secondaires en forme de boucles desservent des mas, des maisons individuelles et des équipements publics : école, maison de santé. De nombreux jardins publics et privés attachés à de belles demeures donnent l'impression d'un habitat où dominent les espaces non bâtis. Plus récemment, deux lotissements, celui des Promenades au Nord et des Barrières au Sud, ont apporté une cinquantaine de maisons individuelles[16]. En 2008, 123 logements ont été construits pour constituer la résidence de Salgues dédiée au tourisme et aux séminaires d'entreprise avec bar, restaurant, piscine, salle de réunions et bâtiments de ferme destinés aux séminaires[17], en 2011, elle a été renommée Résidence Les Portes de Dordogne[18].

Excepté au Sud-Ouest, inhabité, de nombreux hameaux isolés parsèment le territoire : Réveillon, Lasbros, Mazayrac, Salgues, Raillette, Festre, Crozille, Lagorce, Cantecor, la Garenne, Mas de Bertrand, de Cavaillé, le Coustalou, Penoutou et Bel-Air[3].

Logement

La construction de zones pavillonnaires, occupées par des habitations principales, d'un établissement de tourisme et de résidences secondaires a conduit à la plus forte croissance du parc de logements au nord du Lot : +44 % entre 1999 et 2008. Le nombre de logements vacants a dans le même temps fortement diminué : 6 en 2008. La commune est devenue résidentielle tant pour les habitants permanents que saisonniers[16].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Alvignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20].

Risques naturels

Alvignac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[21].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des glissements de terrain[22]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[23].

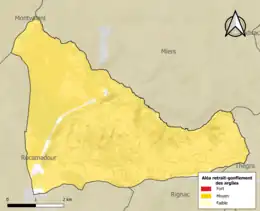

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 98 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 506 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 502 sont en en aléa moyen ou fort, soit 99 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[24] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[23].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[19].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une infrastructure ferroviaire. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[25].

Toponymie

Attestée sous la forme Alviniaco en 930 dans le cartulaire de Beaulieu[26].

Le toponyme Alvignac, ou Alvinhac en occitan est basé sur l'anthroponyme latin ou roman Albinius, dérivé du patronyme romain Albinus. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes. Albiniacum fundum est le nom du domaine d'Albinius[27].

Alvignac ne doit pas être confondu avec un lieu-dit nommé le Viel Alvignac qui se situait dans les environs de la borie d'Imbert sur la commune de Rocamadour (référence : cartulaire d'Obazine)[27].

Histoire

Préhistoire

Les premières traces humaines remontent au Néolithique comme l'attestent les nombreux vestiges situés sur les 25 hectares du Causse Haut sur le nord-ouest du territoire de la commune, entre le lieu-dit Cantecor et le camp de Viroulou. Le propriétaire de ces terrains en aurait dénombrés 17[28], Michel Carrière et Jean Clottes font eux état de 25 dolmens et tumuli[29]. Ces monuments ont pour la plupart été fouillés par André Niederlender et Amédée Lemozi en 1911. Un article de ce dernier décrit la fouille d'un tumulus de 30 mètres de diamètre pour un mètre de hauteur qui contenait 5 squelettes superposés et séparés par des pierres plates. Trois se rattacheraient à l'âge du bronze et les deux plus récents à l'âge du fer. Lemozi y trouva un anneau de fer, un vase brisé et une pince épilatoire en bronze[30] - [31].

Le dolmen du Pech no 1, situé sur la parcelle 414 de la section AB, est de type couloir et vestibule. La partie intérieure de la sépulture est formée de deux orthostates de 1,8 m et d'une dalle de chevet de 1 m encore visibles[28]. Découvert intact et épargné des pilleurs, il a été fouillé par Michel Carrière et Jean Clottes avant 1970 en utilisant des méthodes de fouille scientifiques (carroyage, stratigraphie, relevés et photographie). L'anthropologue Raymond Riquet y a étudié les éléments de squelette mis au jour. Un mobilier extrêmement riche y a été découvert : os, dents, tessons de poterie, boutons, fils d'or, lames, pointes de flèche. Raymond Riquet y a étudié les ossements provenant d'une quinzaine d'enfants et d'une trentaine d'adultes et adolescents. Son analyse pathologique a montré tout d'abord une population aux dents saines (aucune carie sur les 148 dents adultes en place), mais présentant des lésions rhumatismales particulièrement au niveau des articulations rachidiennes et enfin peu de dommages traumatiques (3 cas). Leurs tailles autour de 1,64 mètre pour les hommes et de 1,56 m pour les femmes ne paraissent pas s'écarter de la moyenne staturale des néolithiques vivant sur l'emplacement du territoire français[29].

Le dolmen et les tumuli du Viroulou ont été détruits lors de la construction d'un camp militaire sur le site[29].

Antiquité

Alvignac fait partie du territoire des Cadurques. Son nom en ac, tout comme celui du hameau Mazeyrac, indiqueraient la présence d'installations gallo-romaines. Une voie antique traversait le village dans toute sa longueur. Elle reliait Montvalent à Gramat[32].

En , un site d'habitat romain et de sépultures a été découvert autour de l'église[33].

La région était déjà traversée par un réseau de chemins antiques établi avant la conquête romaine. Certains d'entre eux devinrent des voies gallo-romaines, puis les grandes routes du Moyen Âge. L'une des plus importantes qui traversait le Quercy gallo-romain passait par Alvignac. Elle reliait Avaricum (Bourges) à Cahors. Ces tracés sont peu visibles sur le terrain, car non dallés, et établis directement sur le rocher. Cette voie ne figure sur aucun document. Venant de Brive, elle passait par Nazareth, l'Hôpital Saint-Jean pour atteindre le nord de Martel et se divisait en deux branches. À l'est, elle passait au-dessus de la croix de Mirandole (entaille et mur de soutènement) et franchissait la Dordogne entre Copeyre et La Roque. Elle rejoignait Gramat en traversant Alvignac. La voie occidentale rejoignait Alvignac par Montvalent[33].

Ancien Régime

Peu d'information nous sont parvenues concernant la période séparant la paix gallo-romaine de la paix carolingienne. La paroisse Sainte Marie-Madeleine d'Alvignac pourrait avoir été détachée de celles plus importantes et plus anciennes de Saint Pierre de Loubressac, Saint Martin de Mayrinhac-le-Francal et de Miers. Sous Charlemagne, Alvignac est le chef-lieu d'une vicairie, connue grâce au cartulaire de l'abbaye de Beaulieu, qui devait s'étendre sur une partie du causse de Gramat[32].

Au Xe siècle apparaissent les vicomtes. La paroisse Saint Médard de Salgues apparaît dans le testament d'Adhémar des Échelles qui en fait don à l'abbaye de Tulle. Cantecor rattaché à Turenne fut donné aux Aubusson de Gimel. En 1163, Raynald de Gimel fait hommage pour son château à Raymond II et lui donne « ce qu'il avait à Alvignac ». Le , Alvignac est mentionnée dans une bulle du pape comme possession du doyenné de Carennac et passe au rang de simple paroisse. Le doyen de Carennac possède l'église et le bourg, mais probablement pas l'axe routier antique Montvalent-Gramat. Cantecor était un poste de garde au carrefour de la route précédente et de la route du sel qui allait du vieux port de Sal de Gintrac. Le lieu-dit Réveillon se nommait Boloc ou Monverlhe. Le XIIe siècle est une période prospère pour la région[32].

Au XIIIe siècle, Alvignac est au cœur d'une longue querelle entre les barons de Gramat (apparentés aux Castelnau de Bretenoux) et les doyens de Carennac, sous l'arbitrage du sénéchal du roi et de l'évêque de Cahors. En 1259, Salgues rend hommage au baron de Gramat. En 1267, l'église, le repaire et le bourg sont attribués au doyen avec un dédommagement de 19 000 sous pour les chevaliers d'Alvignac. En 1281, le baron est reconnu à son tour seul maître des lieux. Trois ans plus tard, l'évêque de Cahors revient sur sa décision et décide un partage, avec deux bayles, entre le baron et le doyen. Ce dernier est autorisé à se faire construire une demeure près de l'église, le baron possède lui le château. En 1285, le doyen ne dispose plus que d'un tiers de la justice. Les barons de Gramat Garin Ier et II sont engagés comme écuyers à la cour des papes et s'endettent au point d'engager Alvignac[32].

Jusqu'au XIVe siècle, la seigneurie d'Alvignac, en la vicomté de Turenne, fut indivise entre le baron de Castelnau-Gramat et le prieur de Carennac, ce qui fut la cause de nombreux procès pour la possession du repaire, du château et de la ville. À partir du XIVe siècle, le vicomte de Turenne et le prieur de Carennac furent coseigneurs d'Alvignac, le dernier Castelnau-Gramat ayant vendu sa part de seigneurie au vicomte de Turenne. En 1492, le vicomte de Turenne céda sa part de seigneurie à Antoine de Loubrairie, seigneur de Laval qui, en 1513, transmit ses droits à son neveu Antoine de Quinhard et à sa descendance[34].

Au début de la guerre de Cent Ans, les rois et capitaines anglais épargnent la région, car les papes originaires de la région leur demandent d'épargner les terres de leurs familles jusqu'à la mort de Grégoire XI en 1378. À partir de cette date, la région est dévastée en période de guerre par les armées et pendant les trêves par les routiers qui s'emparent des petits châteaux et rançonnent les marchands et les villages[32].

C'est au XVe siècle, après les guerres franco-anglaises qui ruinèrent cette région du Haut-Quercy, qu'Alvignac, qualifié alors de « désert », reçut de nouveaux habitants du Limousin et de l'Auvergne, qui réédifièrent le village et y firent souche.

La communauté était administrée par des consuls. Le dernier seigneur d'Alvignac fut Jean-Octavien de Gironde, comte de Gironde, marquis de Montcléra, baron de Lavaur et Roquecor, qui légua son domaine aux Briance[34].

Révolution française et Empire

Au moment de la Révolution française, la majorité des terres étaient possédées par trois familles nobles. Le seigneur de Gironde possédait le château au centre d'Alvignac ainsi que toutes les terres avoisinantes. Le marquis de Fontanges était propriétaire du château de Cantecor et des terres du causse et enfin, le seigneur de Palhasse régnait sur le château de Salgues et son domaine. Environ 200 familles se partageaient le reste du territoire. Une délibération du conseil municipal du 14 nivôse an 2 () mentionne la visite d'un sieur Varennes du district de Saint-Céré, venu s'assurer de la destruction des signes féodaux et constate que le mur d'enceinte et les tourelles des portes du château de Cantecor ont été démolis jusqu'à cinq pieds du sol (environ 1,6 mètre). La tour du château d'Alvignac avait été décapitée jusqu'au niveau du corps du bâtiment[6].

La population en majorité, et surtout les femmes très attachées à la religion, se montrèrent hostiles aux changements. Le curé réfractaire Castel s'opposa violemment à son remplaçant constitutionnel et aux nouvelles autorités municipales. Il menaça de faire étrangler le délégué Delpérié envoyé par le commissaire du département. Face à une centaine d'individus, le maire nommé Pascolie, qui s'interposa, fut alors frappé. Les paroles fermes du délégué calmèrent la foule. La situation resta tendue jusqu'au 9 Thermidor. Les biens communaux furent partagés d'après la loi du , vers l'an 8 ou 9 (1800), en 800 lots, soit une partie pour chaque habitant. À partir de la restauration, les anciens dirigeants révolutionnaires et leurs familles quittèrent la commune[6].

Les divergences de la période révolutionnaires furent balayées par les efforts nécessaires aux guerres du Premier Empire et pour pallier leurs funestes conséquences. Sous le second Empire, les rivalités entre communes s'intensifièrent et de nombreux coups de bâton et pierres pleuvaient lors des jours de foire de Gramat, rendant tout déplacement hors de la commune dangereux. L'autorité publique réagit et mit fin aux excès en emprisonnant les agitateurs à Gourdon[6].

La paroisse de Salgues fut démantelée après 1806, la majeure partie fut adjointe à celle d'Alvignac[35] - [7].

Époque contemporaine

En 1887, l'instituteur de la commune, A. Lescure, décrit Alvignac comme une commune rurale dont l'économie est basée sur l'agriculture. Plus de 80 % du territoire est exploité (terres labourables, prairies et plantations de noyer), le Phylloxéra a détruit les vignes. l'industrie est quasi inexistante mis à part une tuilerie utilisée pour les besoins locaux. La population baisse du fait d'une natalité faible et d'un exode important car les jeunes quittent la commune pour des emplois aux chemins de fer ou comme domestiques dans les grandes villes. Une activité touristique (hôtellerie, transports des curistes) est liée aux eaux minérales de la source Salmière[6].

Au début du XXe siècle, la renommée de la source Salmière connaît son apogée[36], de nouveaux bâtiments, dont le grand hôtel de la source, sont construits et un établissement thermal est ouvert[37].

Le , le conseil municipal d'Alvignac, représenté par son maire M. Branche, donne un avis favorable à la demande d'ouverture d'un casino au profit de M. Pelouze. Le cahier des charges stipule, entre autres, que « les diverses sommes provenant des versements effectués par le Directeur du casino (soient) affectés autant que possible à l'entretien des chemins et places publiques et à leur propreté ». L'établissement se situait dans « l'ancien hôtel Fabre Darnis », à côté de la poste, le long de la route de la gare (de Rocamadour). Les jeux de hasard sont à nouveau autorisés par la municipalité en le . Le , le marquis Adrien de Puybaudet adresse au ministre de l'Intérieur une nouvelle demande d'ouverture du casino « où l'on pourra jouer aux petits chevaux, à l'écarté ou au Baccara ». L'autorisation temporaire est donnée le et mentionne aussi « les jeux du whist, du bridge, du bésigue et du piquet ». Cependant, une nouvelle demande émanant de M. Durazzo apparaît le dans le registre des délibérations du conseil municipal et conduira à l'exploitation du casino pendant quelques années[38]. La ville est classée Ville d'eau en 1927 pour pouvoir exploiter un casino[37].

La SNCF achète le grand hôtel en 1943 et l'utilise l'été comme colonie de vacances jusqu'en 1995, et l'hiver comme centre d'accueil pour ses retraités[37].

En 1962, l'eau est mise en bouteilles qui sont vendues en pharmacies et en magasins diététiques, mais toute activité s'arrête en 1981. Une remise en service de la source a lieu de 1998 et un casino est ouvert en [39], une nouvelle fermeture du site de la source intervient 2005, suivie de celle du grand hôtel en 2006[37].

Le , le site, remis est état, est réceptionné par les élus des communes d'Alvignac et de Miers[40].

Politique et administration

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2014[43]. Le , elle a reçu à l'Hôtel de Région de Toulouse le diplôme de la charte régionale Objectif Zéro Phyto qui souligne l'engagement de ses équipes techniques à ne plus utiliser de produits phytosanitaires[44].

Dans le cadre du label Notre Village - Terre d’avenir obtenu en 2014, Alvignac a décliné un volet Protection de l’environnement et préservation des ressources dans son agenda 21 local. Y sont traités[45] :

- l'optimisation de l'utilisation des ressources ;

- la gestion des déchets ;

- la sensibilisation et la protection de l’environnement.

Une nouvelle station d'épuration des eaux usées, gérée par Syndicat de l'eau SIEA Alvignac-Montvalent, a été inaugurée le [46]. Elle remplace celle édifiée en 1933 pour bénéficier du classement Ville d'eau obtenu en 1927 pour pouvoir exploiter un casino. En 2001, 85 % des habitations étaient déjà reliées au système d'assainissement collectif[47].

La collecte des déchets ménagers triés est organisée par la Communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne (Cauvaldor). Leur traitement relève du Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets (SYDED) du Lot[48]. Les autres déchets sont gérés par la déchèterie la plus proche, située sur les territoires des communes voisines de Rignac et Gramat[49].

Finances locales

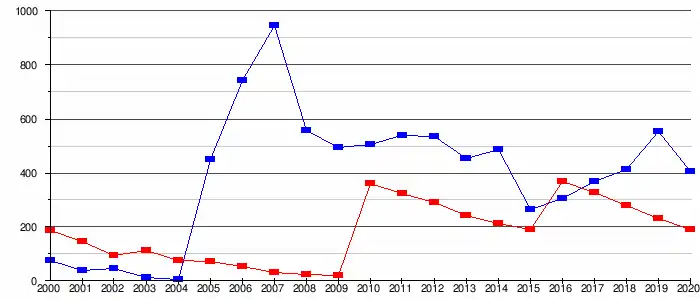

Cette section est consacrée aux finances locales d'Alvignac de 2000 à 2020[Note 3].

Les comparaisons des ratios par habitant sont effectuées avec ceux des communes de 500 à 2000 hab appartenant à un groupement fiscalisé, c'est-à-dire à la même strate fiscale.

Budget général

Pour l'exercice 2020, le compte administratif du budget municipal d'Alvignac s'établit à 991 910 € en dépenses et 1 212 350 € en recettes :

- les dépenses se répartissent en 666 300 € de charges de fonctionnement et 325 610 € d'emplois d'investissement ;

- les recettes proviennent des 931 900 € de produits de fonctionnement et de 280 450 € de ressources d'investissement.

Fonctionnement

| Alvignac (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Résultat comptable | 356 € | 155 € | |

| Charges de personnels | 397 € | 275 € | |

| contingents | 190 € | 43 € | |

| Achats et charges ext. | 183 € | 188 € | |

| subventions versées | 5 € | 23 € | |

| charges financières | 1 € | 15 € | |

| Autres impôts | 710 € | 54 € | |

| Impôts locaux | 301 € | 322 € | |

| dotation globale de fonctionnement | 48 € | 148 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Pour Alvignac en 2020, la section de fonctionnement[Note 4] se répartit en 666 300 € de charges (893 € par habitant) pour 931 900 € de produits (1 249 € par habitant), soit un solde de la section de fonctionnement de 265 600 € (356 € par habitant) :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 5] pour un montant de 296 000 € (44 %), soit 397 € par habitant, ratio supérieur de 44 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (275 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 377 € par habitant en 2019 et un maximum de 463 € par habitant en 2017. Viennent ensuite les groupes des contingents[Note 6] pour 21 %, des achats et charges externes[Note 7] pour 21 %, des subventions versées[Note 8] pour des sommes plus faibles et finalement celui des charges financières[Note 9] pour des sommes inférieures à 1 % ;

- la plus grande part des recettes est constituée des autres impôts[Note 10] pour un montant de 530 000 € (57 %), soit 710 € par habitant, ratio supérieur de 1215 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (54 € par habitant). Sur la période 2016 - 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 710 € par habitant en 2020 et un maximum de 919 € par habitant en 2019. Viennent ensuite des impôts locaux[Note 11] pour 24 % et de la dotation globale de fonctionnement (DGF)[Note 12] pour 21 %.

La dotation globale de fonctionnement est inférieure (-18 %) à celle versée en 2019.

Fiscalité communale

| Alvignac (%) | Strate (%) | ||

|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 6,59 | 12,41 | |

| Taxe foncière sur le bâti | 14,50 | 15,44 | |

| Taxe foncière sur le non bâti | 119,08 | 43,64 | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Le tableau T2p compare les taux d'imposition locaux à ceux des autres communes de la même strate fiscale.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité d'Alvignac. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2019 :

- la taxe d'habitation égale 6,59 % ;

- la taxe foncière sur le bâti égale 14,50 % ;

- celle sur le non bâti égale 119,08 %.

|

| Valeurs en % Alvignac, Taux : taux moyen pour la strate : |

Investissement

| Alvignac (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Dépenses d'équipement | 392 € | 272 € | |

| Remboursements d'emprunts | 20 € | 73 € | |

| subventions reçues | 39 € | 88 € | |

| fctva | 37 € | 42 € | |

| Nouvelles dettes | 0 € | 53 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Cette section détaille les investissements[Note 13] réalisés par la commune d'Alvignac.

Les emplois d'investissement en 2020 comprenaient par ordre d'importance :

- des dépenses d'équipement[Note 14] pour une valeur totale de 293 000 € (90 %), soit 392 € par habitant, ratio supérieur de 44 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (272 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 73 € par habitant en 2017 et un maximum de 437 € par habitant en 2016 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 15] pour une valeur de 15 000 € (5 %), soit 20 € par habitant, ratio inférieur de 73 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (73 € par habitant).

Les ressources en investissement d'Alvignac se répartissent principalement en :

- subventions reçues pour une valeur de 29 000 € (10 %), soit 39 € par habitant, ratio inférieur de 56 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (88 € par habitant). Sur la période 2016 - 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 1 € par habitant en 2017 et un maximum de 133 € par habitant en 2016 ;

- fonds de Compensation pour la TVA pour 28 000 € (10 %), soit 37 € par habitant, ratio inférieur de 12 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (42 € par habitant).

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Alvignac, Valeur totale : |

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Alvignac, Valeur totale : |

Endettement

| Alvignac (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Encours de la dette | 192 € | 600 € | |

| annuité de la dette | 21 € | 88 € | |

| Capacité d'autofinancement | 404 € | 165 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

L'endettement d'Alvignac au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 16], l'annuité de la dette[Note 17] et sa capacité de désendettement[Note 18] :

- l'encours de la dette pour une somme de 143 000 €, soit 192 € par habitant, ratio inférieur de 68 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (600 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio diminue de façon continue de 367 € à 192 € par habitant ;

- l'annuité de la dette pour un montant de 16 000 €, soit 21 € par habitant, ratio inférieur de 76 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (88 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 0 € par habitant en 2016 et un maximum de 21 € par habitant en 2017 ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une valeur de 301 000 €, soit 404 € par habitant, ratio supérieur de 145 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (165 € par habitant). En partant de 2016 et jusqu'à 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 306 € par habitant en 2016 et un maximum de 553 € par habitant en 2019. La capacité de désendettement est de moins d'un an en 2020. Sur une période de 21 années, ce ratio présente un minimum de moins d'un an en 2005 et un maximum d'environ 11 années en 2004.

Les courbes G4a et G4b présentent l'historique des dettes d'Alvignac.

|

| Valeurs en euros Alvignac, Par habitant : |

|

| Valeurs en années Alvignac, : |

Population et société

Démographie

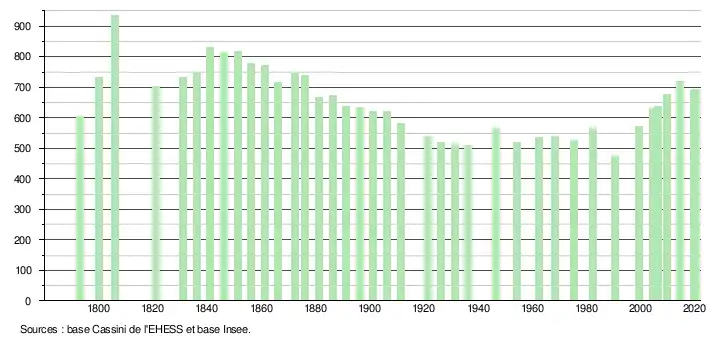

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[50]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[51].

En 2020, la commune comptait 692 habitants[Note 19], en diminution de 3,62 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Au début du XXe siècle, Alvignac comptait 620 habitants[54].

La politique d'accueil des nouveaux arrivants, menée par la municipalité depuis 1990, a conduit à une augmentation de plus de 45 % de la population entre 1990 et 2013. Le nombre de nouveaux habitants venant de l'extérieur compense largement un solde naturel négatif et freine la dynamique de vieillissement démographique de la commune[16].

Enseignement

Alvignac possède une école publique, à deux classes de maternelles de la très petite à la grande section. Elle dépend de l'académie de Toulouse et fait partie du Regroupement pédagogique (RPI) « L'étoile » qui rassemble les enfants des communes d'Alvignac, Miers, Padirac, Rignac et Rocamadour[55] - [56].

L’école privée Notre-Dame comporte deux classes de cycles 2 (maternelle et cours préparatoire) et 3 (cours élémentaires et moyens)[56].

Associations culturelles

La médiathèque d'Alvignac regroupe une bibliothèque et un point internet avec une station multimédia. Un comité des fêtes organise des manifestations comme la fête votive en juillet et le grand repas villageois[57].

L'association Racines, créée le , a son siège à Alvignac. Son but est l'inventaire et la protection du patrimoine naturel, bâti et culturel, de l'archéologie, de l'histoire et de la généalogie d'Alvignac et sa région (Rignac, Miers, Padirac et d'autres communes limitrophes)[58].

D'autres associations proposent des activités diverses et variées : musique, club des ainés, sauvegarde des espèces régionales de pommes, anciens combattants, histoire, œnologie, linguistique[57], etc.

Santé

Une maison de santé d'une surface de 320 m2 est en service depuis au cœur du bourg d'Alvignac. Deux chirurgiens-dentistes y ont installé leur cabinet[59], ainsi que 5 infirmiers, une ostéopathe et une psychologue clinicienne[60].

Alvignac dispose d'un médecin généraliste, d'une pharmacie, de deux cabinets de kinésithérapeute et d'un centre communal d'action sociale[61].

L'hôpital le plus proche est celui de Saint-Céré situé à 22 km à l'Est-Nord-Est d'Alvignac. Il dispose de services d'urgence, de réadaptation après un traumatisme (SSR) ainsi que d'équipements de radiologie et d'un scanner[62].

Sports

Plusieurs associations et éducateurs sportifs permettent une pratique encadrée du sport : zumba, la section tennis de la jeunesse sportive alvignacoise et enfin l'Entente d'Alvignac, Miers, Thégra, Rocamadour et Gramat pour le football[63].

L’office de Tourisme et la Mairie d’Alvignac offrent à tous six circuits de randonnée dont un parcours botanique. Leurs longueurs vont de 3 à 15 km[64].

Économie

Les emplois de la commune relèvent pour 51 % du secteur du commerce et des services suivi par l'industrie 27 %. Le domaine administration publique, enseignement, santé et action sociale est bien représenté avec 18 % des emplois. Par contre, la part de l'agriculture est faible : 8 emplois.

À la suite d'un projet lancé par la municipalité d'Alvignac en 1995[47], un casino du groupe Arevian a été ouvert en sur la route de Padirac[39]. Il propose 75 machines à sous[65] et des jeux de table tels que le blackjack, la roulette ou le poker[66]. Sur l'année 2014, la société Casino d'Alvignac a réalisé un chiffre d'affaires de 3 643 300 €[67]. En 2010, elle employait 40 personnes[39]. En 2012, 80 000 personnes ont été accueillies[68].

Alvignac dispose de commerces et producteurs du domaine de l'alimentation : boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, épicerie, traiteur, unité de production fromagère.. De nombreux artisans fournissent des services aux habitants et un bureau de poste se situe au carrefour de la D673 et de la D20[69].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte parmi ses lieux remarquables le plan d'eau de la source Salmière et sa station thermale de Miers Alvignac (source Salmière), le gouffre de Réveillon remarquable par son porche d'entrée et deux châteaux en propriétés privées : Cantecor et Salgues[7].

Grand hôtel de la Source

La société anonyme du « Palais hôtel et Éden » est créée à Paris et choisit l'architecte Joachim Richard pour créer son hôtel de la source en 1911, en même temps que le complexe thermal. L'hôtel dispose de 80 chambres et était « comparable aux palais de l'époque ». L'hôtel est réquisitionné par l'armée en 1914 et sert d'hôpital jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Les propriétaires successifs sont : en 1915, la société anonyme du Grand Hôtel de la Source de Paris ; de 1921 à 1933, Guillaume Léopold Dulac, domicilié à Périgueux ; la société anonyme immobilière d'Aurillac jusqu'en 1939. Cette année-là, l'hôtel est réquisitionné pour servir à nouveau d'hôpital jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le livre d'or, couvrant la période 1920-1939, témoigne du séjour de personnages célèbres comme le maréchal Édouard Mortier le qui affirme à propos de l'hôtel être « certain qu'il ne peut y en avoir de meilleur », Henri Bernstein, Tsugouharu Foujita, Aimée Mortimer le , le président Albert Lebrun, Francis Carco, Pierre Benoit.. En 1953, l'hôtel est vendu à la Société immobilière des chemins de fer français pour servir de colonie de vacances et accueillir les retraités de la SNCF jusqu'en 1995. il ferme définitivement et il est mis en vente depuis 2006[70] - [37].

Camp de Viroulou

Le camp militaire de Viroulou se situe à l’extrême est le territoire de la commune d'Alvignac et sur celui de Rocamadour. Il occupe une surface de 2 km2 et était connecté à la voie de chemin de fer Paris-Rodez[3]. De 1940 à 1950, il servait de lieu de stockage de munitions et prit la dénomination de base aérienne 265 (bases entrepôt) à partir de 1950 jusqu'au , date de son transfert de l'Armée de l'air au Centre d'Études de Gramat (CEG) dépendant de la Direction générale de l'Armement. Le CEG l'utilisa, jusqu'en 1997, pour conduire des études sur les effets du souffle nucléaire et l'analyse des actions terroristes visant les aéronefs. Le , le camp passe sous l'autorité de la direction générale de la Gendarmerie nationale pour la formation de ses recrues et de ses forces mobiles[71]. Il est dorénavant désaffecté.

Personnalités liées à la commune

- Étienne Cledel ( - ), médecin des eaux de Miers et député du Lot qui vota pour la mort de Louis XVI le [72]. Il acheta en 1787 le château de Cantecor[7].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la fontaine d'or sommée d'une statue de femme du même, jaillissant d'azur dans un bassin circulaire d'or |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette section est réalisée à partir des données du site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global du ministère de l'Économie et des Finances. Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 4.0.1 : Yin Yang Tau a effectué la synthèse des tableaux du site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global concernant Alvignac. Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune. Y figure aussi le remboursement des intérêts des emprunts. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services municipaux.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés.

- Les « contingents » représentent des participations obligatoires au financement de services départementaux, notamment aux sapeurs-pompiers du département.

- Le poste « achats et charges externes » regroupe les achats non stockés de matières et fournitures (eau, énergie...), le petit matériel, les achats de crédits-bails, les locations, primes d'assurances...

- Les « subventions versées » rassemblent l'ensemble des subventions à des associations votées par le conseil municipal.

- Les « charges financières » correspondent à la rémunération des ressources d'emprunt.

- Les « autres impôts » couvrent certains impôts et taxes autres que les impôts locaux.

- Les « impôts locaux » désignent les impôts prélevés par les collectivités territoriales pour alimenter leur budget. Ils regroupent les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, pour les entreprises, les cotisations foncières ou sur la valeur ajoutée.

- Les « dotations globales de fonctionnement » désignent, en France, des concours financiers de l'État au budget des collectivités territoriales.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources d'Alvignac.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Géoportail Alvignac », sur Geoportail (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Carte IGN 1/25000 Rocamadour - Padirac - IGN 2136 ET.

- Jean-Noël Salomon (LGPA et INTERMET, Institutde Bordeaux, Université Bordeaux 3), « Le causse de Gramat et ses alentours : les atouts du paysage karstique », Karstologia, no 35, , p. 1-3 (ISSN 0751-7688)Description du causse de Gramat (géologie, climat, sol, végétation, hydrologie, occupation humaine, atouts paysagers et patrimoniaux, 6 figures, 9 photos et une carte A3 hydro-karsto-spéléologie du causse de Gramat..

- Hydrogéologie du département du Lot et des Causses du Quercy - Carte au 1/100000e avec fond topographique de l'IGN - Dressée par J.C. Soulé, J. Astruc et R. Vernet - Éditions BRGM

- A. Lescure (préf. Gilles Fau), Regards sur Alvignac au XIXe siècle : Monographie de la commune d'Alvignac 1887, Alvignac, Association de Parents d'élèves de l'École publique d'Alvignac - Lot, , 33 p., p. 2, 11, 16, 19-20, 22-24.

- « Histoire et patrimoine », sur site Web d'Alvignac (consulté le ).

- Jean-Guy Astruc, « Géologie - Un paysage hérité du sous-sol », sur quercy.net, (consulté le ).

- Jean Taisne, Contribution à un inventaire spéléologique du Département du Lot : coordonnées et situation de plus de 1300 cavités, Labastide-Murat, Comité Départemental de Spéléologie du Lot (CDS46), , 363 p. (ISBN 2-9509260-1-0), p. 155.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- [PDF]Direction départementale des territoires du Lot, « Les bourgs du nord du Lot - Alvignac », sur http://www.lot.gouv.fr, (consulté le ).

- [PDF]« Le Domaine de Salgues - Alvignac les Eaux », (consulté le ).

- « Résidence Belambra VVF "Les Portes de Dordogne" à Alvignac », (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune d'Alvignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Alvignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jean-Marie Cassagne, Villes et Villages en pays lotois.

- Gaston Bazalgues, « Les noms des communes du Parc », Les cahiers scientifiques du Parc naturel régional des Causses du Quercy, vol. 1, , p. 115 (lire en ligne)

- Monique Mahenc, Promenade mégalithique en Quercy : Croyances ancestrales et énergie de la terre, Labège, Éditions Nestor, , 350 p. (ISBN 2-9518674-0-9), p. 163-168

- Michel Carrière, Jean Clottes et Raymond Riquet, « Le dolmen du Pech n° 1 à Alvignac (Lot) », Gallia Préhistoire, vol. 13, no 1, , p. 109-149 (ISSN 0016-4119, lire en ligne, consulté le ).

- Amédée Lemozi, « Livres et Revues [note bibliographique] », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 33, no 1, , p. 94 (lire en ligne, consulté le ).

- Amédée Lemozi, « la Nécropole de Viroulou », Le Petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes et du Canton de Lauzès, no 29, .

- Gilles Fau, « Alvignac et mille ans d'histoire 500 à 1500 », Bulletin de l'Association RACINES, no 2, , p. 12-44 (ISSN 1277-7781).

- Jean-Pierre Girault, « L'habitat gallo-romain de la vallée de la Dordogne », Bulletin de l'Association RACINES, no 17, , p. 4, 18.

- Anne-Marie Aussel, « Le lien entre Moncléra et Alvignac : Les seigneurs d'Alvignac entre 1500 et la révolution », Bulletin de l'Association RACINES, no 19, , p. 25-46 (ISBN 978-2-84701-517-1).

- [PDF]« Paroisse de Salgues - 1607 à 1806 (Mariages, Sépultures, Baptêmes) », sur Racines (consulté le ).

- « L'eau de Miers... », sur http://folklores.modernes.biz (consulté le ).

- Audrey Lecomte, « Le grand hôtel de la source aux enchères », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Gilles Fau, « Faites vos jeux !.. Les jeux sont faits !... », Bulletin de l'Association Racines, no 1, , p. 23-31.

- « Alvignac. La crise épargne le casino », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Audrey Lecomte, « Le pavillon des eaux a retrouvé toute sa superbe », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Les maires de Alvignac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- Edgar Aubert, « Pierre Lafon, un républicain lotois enragé », Bulletin de l'Association RACINES, , p. 74 (ISBN 978-2-84701-517-1)

« Suite aux élections municipales de 1848, il devient maire et le reste jusqu'au coup d'État du 2 décembre 1851. »

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Alvignac, consultée le 27 octobre 2017

- P.A., « Objectif Zéro Phyto : Le village labellisé », La Vie Quercinnoise, (ISSN 2491-3154).

- « Agenda 21 », sur Site Web d'Alvignac (consulté le ).

- « Alvignac. Portes ouvertes à la station d'épuration », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Alvignac, les jeux sont presque faits », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Eau, assainissement et collecte des déchêts », sur Site web d'Alvignac (consulté le ).

- « Déchetterie de Gramat », sur Site web de Gramat (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le Lot partie Centres d'excursions p. 216 - Armand Viré - Réédition de l'ouvrage de 1907 - (ISBN 2-7455-0049-X).

- « Présentation du RPI » (consulté le ).

- « Éducation, jeunesse et sport », sur Site d'Alvignac (consulté le ).

- « Vie associative et culturelle », sur site Web d'Alvignac (consulté le ).

- Gilles Fau, « Faites vos jeux !.. Les jeux sont faits !... », Bulletin de l'Association RACINES, no 1, , p. 44 (ISSN 1277-7781).

- « Réalisation d'une Maison de santé à Alvignac-les-Eaux », sur Pays de Padirac (consulté le ).

- « De nouveaux praticiens à la maison de santé », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Santé et social », sur Site web d'Alvignac (consulté le ).

- « Centre hospitalier SaintJacques (Saint-Céré) », sur hopital.fr (consulté le ).

- « Éducation, jeunesse et sport » (consulté le ).

- « Randonnée Alvignac » (consulté le ).

- « Casino d'Alvignac » (consulté le ).

- « Casino d'Alvignac » (consulté le ).

- « SAS Casino d'Alvignac », sur societe.com, (consulté le ).

- « Le casino d'Alvignac a trouvé la bonne martingale », sur lescasinos.org, (consulté le ).

- « Commerce et artisanat », sur Site web d'Alvignac (consulté le ).

- Édith Branche, « Alvignac-les-Eaux ou la providence des constipés : Le livre d'or de l'hôtel de la source à Alvignac-les-Eaux (1920-1939) », Bulletin de l'Association Racines, , p. 65-86.

- « Le site de Viroulou change de propriétaire », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Geneviève Dupont, Alain Lelloch et Régis Olry, « Pierre-Joseph Duhem (1758-1807), médecin régicide : et les autres médecins-députés conventionnels face au procès de Louis XVI », Histoire des sciences médicales, vol. XL, no 1, , p. 86 (ISSN 0440-8888, lire en ligne, consulté le ).