Péronisme

Le Mouvement national justicialiste ou péronisme (en espagnol Peronismo et Justicialismo) était un mouvement de masse argentin fondé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón, devenu ensuite un acteur politique majeur en Argentine. La dénomination de justicialisme s’explique par l’importance qu’accordait ce mouvement à la justice sociale. Le Parti justicialiste, qui fut interdit après la Révolution libératrice de 1955 à 1972, représentait l'organe officiel du mouvement, mais l'influence du péronisme fut aussi forte dans le monde syndical, en particulier dans la CGT argentine.

En 1949, deux années après qu'eut été adoptée la loi sur le suffrage des femmes, le péronisme s’organisa également dans le Parti péroniste féminin, fondé par Eva Perón et composé de femmes uniquement, et qui fut dissous par la dictature militaire après 1955. Traditionnellement, l’organisation du mouvement se fondait sur trois « branches » — politique, syndicale et féminine— auxquelles viendra s’ajouter à partir de la décennie 1970 la jeunesse (Jeunesse péroniste).

Le mouvement péroniste englobe un éventail de courants différents qui ne sont ni bien définis, ni constants au long de son histoire, voire s’affrontèrent parfois mutuellement, y compris électoralement. Parmi les principaux courants péronistes, l’on note en particulier le péronisme orthodoxe, le néopéronisme, le péronisme révolutionnaire (la Tendencia), le péronisme syndical, le ménémisme (du nom de Carlos Menem), le kirchnérisme (du nom des époux Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner) et le péronisme dissident (ou péronisme fédéral). L’opposition au péronisme engendra un mouvement connu sous le nom d’antipéronisme, peu organisé mais de grande influence politique[1].

Entre 1946 et 2019, le justicialisme remporta dix élections présidentielles en Argentine : en 1946 (Perón), 1951 (Perón à nouveau), les deux scrutins de 1973 (Cámpora, puis Perón), 1989 (Menem), 1995 (Menem à nouveau), 2003 (Kirchner), 2007 (Fernández de Kirchner, épouse du précédent), 2011 (Fernández de Kirchner) et 2019 (Alberto Fernández), mais perdit les élections de 1983, 1999 et 2015. Il fut renversé deux fois par des coups d’État militaires — en 1955 et 1976 — et déclaré illégal par la dictature instaurée en 1955 et autodénommée Révolution libératrice, cette mesure de proscription restant en vigueur jusqu’en 1972, et pour Perón lui-même jusqu’en 1973.

Parfois qualifié de mouvement populiste, le péronisme est malaisé à définir idéologiquement en raison de la diversité des politiques adoptées au cours de son histoire et de la très grande diversité des personnes et des mouvements se réclamant du péronisme, qui ont pu couvrir, en particulier pendant les années 1970, tout le spectre politique, de l’extrême gauche (Montoneros) à l’extrême droite (José López Rega). Cette diversité dure encore aujourd'hui, peu de choses rapprochant par exemple les deux anciens présidents Carlos Menem et Cristina Fernández de Kirchner, qui sont pourtant tous deux membres du Parti justicialiste. Néanmoins, le péronisme dans sa version historique présente un certain nombre de dénominateurs communs, qui peuvent s’énumérer comme suit : le nationalisme ; l’anticommunisme ; le protectionnisme, l’industrialisation par substitution aux importations et le dirigisme d’État, en matière économique ; le corporatisme ; la promotion d’une justice sociale avec redistribution des richesses et mise en place d’un vaste État-providence ; et, politiquement, le personnalisme, s’efforçant d’établir un rapport direct entre chef d’État et peuple, via un dense réseau de structures de base, et tendant à court-circuiter le parti et le parlement et à identifier le líder au peuple.

Histoire du péronisme

Antécédents

Le péronisme est l'héritier direct du coup d'État de 1943 effectué par le Groupe des Officiers Unis (GOU), qui s'opposa à la participation de l'Argentine durant la Seconde Guerre mondiale au côté des Alliés.

La structure économique du pays avait changé profondément durant les années 1930, à cause de la Grande Dépression qui provoqua une réduction importante du commerce international. Cela affecta l'économie argentine, basée sur une agriculture destinée à l'exportation. Le pays choisit d'organiser un contrôle du marché de la viande et des grains, et une industrialisation accélérée basée sur la substitution des importations par des produits manufacturés. Ce processus fut accompagné d'importants flux migratoires internes des zones rurales de l'intérieur vers la périphérie des grandes villes (principalement Buenos Aires, Rosario et Córdoba). Ces masses populaires, nouvellement employées dans les nouvelles industries et sans antécédents de syndicalisation, constituèrent la base du mouvement péroniste.

La première campagne électorale

On peut dater la naissance du mouvement péroniste au quand les mobilisations populaires organisées par la CGT d'Ángel Borlenghi réussirent à libérer Juan Perón, qui avait été incarcéré par des militaires opposés à son influence croissante dans le gouvernement. À partir de ce moment, Perón devint le candidat officiel du régime pour l'élection présidentielle de 1946. Perón se présenta comme candidat du Parti travailliste, introduisant comme vice-président Hortensio Quijano, un radical de la dissidente Junta Renovadora. Les élections polarisèrent le pays : d'un côté le péronisme, soutenu par le gouvernement militaire, les syndicalistes de la CGT et des groupes radicaux, l'UCR, la Junta Renovadora (ou la FORJA où se côtoyaient personnalités reconnues comme Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, etc.), et des conservateurs des provinces de l'intérieur, et de l'autre côté l'Union démocratique qui comptait dans ses rangs l'UCR et les partis socialistes et démocrates progressistes avec l'appui du Parti communiste, les conservateurs de la Province de Buenos Aires, et l'ambassadeur des États-Unis, Spruille Braden. Ce dernier fournit le thème récurrent de la campagne péroniste, basé sur le nationalisme et la justice sociale : Braden ou Perón. Peron triompha, avec 56 % des votes.

La première présidence de Perón

Perón commence rapidement à consolider son pouvoir. À l'intérieur, il dissout le Parti travailliste et intègre le nouveau parti (appelé brièvement Parti unique de la Révolution), qui comptera trois branches :

- la syndicale (la CGT, unique association syndicale autorisée),

- la politique

- À partir de 1952, avec l'octroi du vote aux femmes, la branche féminine, qui constitue, selon les mots d'Eva Perón, un parti « logiquement lié au mouvement péroniste » mais « indépendant en tant que parti de celui qui intègre les hommes »[2]: le Parti péroniste féminin.

- Plus tard on considérera les Jeunesses péronistes comme quatrième branche du Mouvement.

D'autre part il procède à un remue-ménage via le jugement politique des membres de la Cour suprême et en 1949 il provoque des élections pour l'Assemblée constituante qui dicta une nouvelle constitution en accord avec les principes du péronisme.

De multiples réformes dans les domaines de la santé, de l'éducation et du droit du travail sont réalisées, assurant au gouvernement un soutien inflexible des classes populaires.

Bien que le régime péroniste ait conservé les traits essentiels d'une démocratie libérale (multipartisme, élections fréquentes), un certain degré de répression n'affectait pas moins les activités des partis d'opposition, dont les membres les plus connus étaient sujets à des arrestations plus ou moins prolongées. Dans les universités nationales, devenues gratuitement accessibles et dont le nombre d'étudiants s'était fortement accru, on fit de la CGU (Confédération générale universitaire) la représentante des étudiants en opposition à la majoritaire FUA (Fédération universitaire d'Argentine). Pour des raisons similaires, on créa l’UES (Union des étudiants du secondaire).

À partir du début des années 1950, la situation économique commença à se dégrader et un nouveau ministre des Affaires Économiques, Alfredo Gómez Morales, fut nommé qui appliqua des mesures orthodoxes. Et encore, Perón triompha à l’élection présidentielle de 1951 (un peu plus de 62 % des voix contre son adversaire de l'UCR).

Perón avait de l'admiration pour Benito Mussolini. Le pays accueillit plusieurs milliers de responsables nazis, dont certains furent toutefois expulsés. Juan Perón a mis en place un réseau organisant la fuite des nazis en Argentine. Même s'il fut influencé par le corporatisme du fascisme italien, Perón fut plus pragmatique qu'idéologue, et sa motivation pour l'accueil des nazis de l'après-guerre fut qu'il était, comme beaucoup à l'époque, intéressé par la compétence scientifique et technique des Allemands. Il ne s'agissait pas tant, pour l'Argentine, d'accueillir des criminels nazis, mais de profiter du savoir-faire de techniciens et de savants allemands[3].

Années 1955-1973

Après la chute de Perón causée par la dite « Revolución Libertadora » de , un coup d'État militaire national-catholique, et son exil en Espagne, le Parti justicialiste fut interdit jusqu'en 1973, date du retour de Perón, marqué par le massacre d'Ezeiza. Le terme même de « péronisme » fut complètement interdit, mais des ouvertures se produisirent par la suite, permettant au mouvement péroniste de présenter des candidats, tandis que Perón lui-même était interdit de se présenter et de revenir au pays. Selon le sociologue Alain Rouquié (1974), les classes dirigeantes et une partie des classes moyennes s'accordent dans le rejet du péronisme, stigmatisé davantage pour son dirigisme économique que pour ses aspects autoritaires et personnalisés, ces classes condamnant une époque « où les ouvriers se croyaient tout permis »[4].

Juste après 1955, le mouvement se divise rapidement sur la question de l'usage des moyens légaux: au début, la majorité des péronistes refusent la mascarade dictatoriale et prônent la résistance armée. Toutefois, dès 1955, l'ex-ministre de Peron Juan Atilio Bramuglia fonde un nouveau parti, l'Unión Popular (es), qui vise à soutenir la doctrine justicialiste sans Perón. Il n'obtiendra pas le soutien du général, son parti étant l'un des premiers du mouvement néo-péroniste que tente de créer le général Eduardo Lonardi, en essayant de donner des gages à la classe ouvrière afin de mieux couper l'herbe sous le pied du général Perón, et d'exclure celui-ci définitivement de la scène nationale. Toutefois, Lonardi est poussé vers la sortie moins de trois mois après sa prise de fonctions, remplacé par le général Aramburu, qui représente la faction la plus viscéralement antipéroniste de l'armée.

L'année suivante, le soulèvement de 1956 du général Juan José Valle est réprimé dans le sang (es). Par ailleurs, la Jeunesse péroniste (JP) est fondée en 1957, prônant aussi la résistance à la dictature du général Aramburu. Toutefois, plusieurs membres de la CGT proposant une voie légaliste, tandis que la dictature enclenche un processus de normalisation. Depuis son exil à Montevideo, John William Cooke, intellectuel d’influence marxiste et considéré comme le principal représentant de la mouvance péroniste après Perón lui-même, décide d'aller avec le courant et d'utiliser cette opportunité légale « en tant que moyen »[5]. La nouvelle tactique combine ainsi légalité et violence, avec un « horizon insurrectionnel » et, comme but, le retour de Perón[5].

Progressivement, la majorité du péronisme syndical, en particulier dans les grandes organisations, se concentra sur les objectifs de lutte économique - le climat de la dictature étant particulièrement défavorable aux intérêts des travailleurs - quitte à perdre de vue les objectifs politiques (le renversement du régime et le retour de Perón)[5]. Une ligne plus conciliante avec le régime, prête à négocier, se renforça ainsi, devenant majoritaire dans les années 1960[5]. La figure du dirigeant syndical Augusto Vandor symbolise alors cette ligne, le métallurgiste lançant le slogan d'un « péronisme sans Perón » et devenant le principal adversaire, au sein du mouvement péroniste, de Perón lui-même, lui disputant la direction de celui-ci.

La ligne plus « dure » souffrit, quant à elle, des défaites des grèves de 1959-1960, de la crise économique, du plan contre-insurrectionnel CONINTES du gouvernement radical d'Arturo Frondizi (1958-1962) en , et de l'influence grandissante de la bureaucratie syndicale, représentée par Augusto Vandor[5].

De 1973 à la dictature

Durant toutes ses années, le péronisme est resté marqué par son caractère hétérogène[6] , rassemblant de l'extrême-gauche (les Montoneros, qui disputent la direction du mouvement à Perón dans les années 1970, tout en s'y déclarant fidèle; les Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, et les Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR... tous furent soutenus, à un moment ou un autre, par Perón) à l'extrême-droite (Concentración Nacional Universitaria, Triple A), en passant par des organisations plus centristes, telles que l'Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG), considérée par Perón comme l'arrière-garde du mouvement et intégrant des figures telles que Jorge Bergoglio, l'actuel pape François, ou la philosophe Amelia Podetti[7].

Très affaiblie par la contestation sociale, symbolisée par le Cordobazo de 1969 et d'autres soulèvements similaires, la dictature dite de la « Révolution argentine » est contrainte d'accepter la tenue d'élections, qui se tiennent en mars 1973[4]. Le candidat péroniste Héctor José Cámpora est élu, le péronisme remportant par ailleurs la majorité des sièges, à l'exception notable de Buenos Aires où le candidat radical Fernando de la Rúa l'emporte face au candidat du FREJULI, Marcelo Sánchez Sorondo, probablement en raison du passé fasciste de ce dernier, qui ne s'en cache guère[4] - [8] - [9].

Dans le même temps, les tensions internes au mouvement péroniste s'intensifient, avec la prise du pouvoir au sein du Parti justicialiste par l'extrême-droite d'Isabel Martínez de Perón et de José López Rega, le fondateur de l'escadron de la mort dénommé « Triple A ». De fête espérée, le retour du général se transforme en tragédie lors du massacre d'Ezeiza de . Après la démission de Campora, le général Perón est élu président en , avec sa femme Isabel comme vice-présidente. Plusieurs nationalistes rejoignent alors le mouvement péroniste: outre Marcelo Sanchez Sorondo, on peut citer Basilio Serrano et l'historien José Mariá Rosa, nommés ambassadeurs après [9].

Après la mort de Perón, le , certains péronistes, proches des Montoneros, fondèrent le Parti péroniste authentique, dont Oscar Bidegain, gouverneur de la province de Buenos Aires de 1973 à 1974, Ricardo Obregón Cano (es), gouverneur de la province de Córdoba de 1973 à 1974, et proche d'Héctor José Cámpora, ou encore Miguel Bonasso (es) (aujourd'hui député) ou le poète Juan Gelman.

La transition démocratique

Après les élections de 1983, remportées haut la main par l'Union civique radicale (UCR), Raúl Alfonsín accédant à la présidence, le Parti justicialiste se réorganisa, éloignant en particulier certains péronistes de droite, tels que Herminio Iglesias (es), candidat à la gouvernance de Buenos Aires en 1983, qui avait brûlé à la fin de la campagne de 1983 un cercueil recouvert d'un drapeau de l'UCR, suscitant l'indignation publique. Le courant réformateur était dirigé par Carlos Grosso, Carlos Menem et Antonio Cafiero, qui profitèrent du peu de participation de la base pour mettre en avant un programme libéral qui tendait, sinon à achever, du moins à vider de tout contenu réel - pour autant que celui-ci en ait eu un, de contenu univoque[10] - le péronisme.

Dans les années 1990 et 2000, y compris après la crise de 1998-2001 et le cacerolazo, plusieurs tentatives furent faites pour recréer la Jeunesse péroniste, mais aucune ne parvint à regrouper l'ensemble des organisations de jeunesse péronistes, toutes se limitant à suivre un courant ou un autre du Parti justicialiste.

En 2008, l'ex-militant de la JP Néstor Kirchner, qui laissa la place après l'élection présidentielle d'octobre 2007 à sa femme Cristina, devint présidente du Parti, et y créa le Secrétariat à la Jeunesse, dont la création avait été plusieurs fois proposée et repoussée. Celui-ci est dirigé par Juan Cabandié, un militant né dans les locaux de l'ESMA (école militaire), ayant été l'un des bébés kidnappés de la dictature, qui ne connut ses parents réels, des militants assassinés, qu'à l'âge de 26 ans.

Dirigeants du Parti Justicialiste

- Juan Domingo Perón, trois fois élu Président de la Nation ;

- María Eva Duarte de Perón (Evita), sa seconde épouse et figure politique ;

- Isabel Martínez de Perón (Isabel), Présidente de la Nation, troisième épouse et veuve de Perón ;

- Héctor José Cámpora, Président de la Nation ;

- José Ignacio Rucci, secrétaire général de la CGT ;

- Ítalo Luder, Président de la Nation par intérim ;

- Raúl Alberto Lastiri, Président de la Nation par intérim ;

- Augusto Vandor, dirigeant syndical ;

- Carlos Menem, Président de la Nation à deux reprises ;

- Ramón Puerta, Président de la Nation par intérim ;

- Adolfo Rodríguez Saá, Président de la Nation ;

- Eduardo Camaño, Président de la Nation par intérim ;

- Eduardo Duhalde, Président de la Nation ;

- Néstor Kirchner, Président de la Nation (ex-membre de la Jeunesse péroniste) ;

- Cristina Fernández de Kirchner, Présidente de la Nation à deux reprises ;

- Alberto Fernandez, Président de la Nation.

Caractérisation du Péronisme

Considérations générales

Le péronisme est un mouvement politique ample, embrassant une grande variété de tendances, parfois opposées, à l’égal sans doute d’autres idéologies politiques internationales, comme le socialisme, le libéralisme, le communisme, l’anarchisme ou la démocratie chrétienne, ou comme d’autres idéologies politiques argentines, telle que le radicalisme.

Dès son apparition sur la scène politique nationale argentine, le péronisme fut défini par Perón comme un « mouvement national » s’adressant au secteur social dénommé « classes laborieuses » (clase trabajadora). Ce dernier terme, utilisé au début pour distinguer sa conception « nationale et populaire » d’avec le concept marxiste de « prolétaires », servit bientôt à signaler une position doctrinale singulière et à exprimer l’opposition du péronisme au concept de lutte des classes.

« Avant que nous ayons proclamé notre doctrine, se dressait triomphant devant nous l’individualisme capitaliste et le collectivisme communiste étendant l’ombre de ses ailes impériales sur tous les chemins de l’humanité […]. Ainsi naquit le Justicialisme, sous la suprême aspiration d’un haut idéal — le Justicialisme créé par nous et pour nos enfants, comme une troisième position idéologique, propre à nous libérer du capitalisme sans tomber entre les griffes du collectivisme. »

— Juan Domingo Perón, devant l'Assemblée législative en 1952[11].

Le cadre ainsi posé, le mouvement péroniste devait (idéalement) rassembler tous ceux pouvant souscrire aux concepts de justice sociale, de souveraineté politique et d’indépendance économique. Cette interprétation de Perón permit la croissance inattendue de son organisation politique et éleva celle-ci à des niveaux de représentativité populaire jamais atteints jusque-là en Amérique hispanique. Cependant, pour perpétuer cette situation, il était nécessaire de concentrer en permanence en des mains uniques toute la production doctrinale, attendu que la massivité du mouvement requérait de pouvoir contenter et contenir des secteurs aux intérêts contradictoires. Dès lors, l’interprétation de la réalité ne pouvait être confiée à une structure collégiale, laquelle eût immanquablement engendré des conflits et des dissidences internes et externes susceptibles de fragmenter à moyen terme la base de pouvoir du mouvement. Perón concentrera cette tâche exclusivement sur lui-même, en mettant sur pied un Conseil supérieur, dont il était en pratique le seul membre ayant droit de parole et de vote. Ainsi, s’il existait des intermédiaires entre le Conseil supérieur et la base du mouvement, c’était pour mettre la doctrine en adéquation avec celui-ci et avec ses différents intérêts sectoriels, ce qui finit par corseter Perón lui-même.

C’est ainsi que fut adoptée le modèle de communication directe entre le líder et les masses, soit un mouvement absolument horizontal, avec une seule figure émergente. Pour étayer cette analyse, il suffit d’invoquer l’exemple d’Evita, qui en peu de temps se mit à remplir ce rôle d’intermédiaire entre le conductor[12] et le peuple. Le discours et l’action d’Evita, destinés à servir de vecteurs à la doctrine, eurent pour effet de sectorialiser rapidement le mouvement et mettre au jour la division des intérêts, ce que justement Perón s’efforçait d’éviter. L’ostensible inclination d’Evita pour les « grasitas », « descamisados », suscitera la rancœur, la peur et l’indignation aussi bien chez les militaires qu’au sein de l’Église et dans les classes moyennes — secteurs de la société qui pourtant avaient initialement accepté Perón, pour autant que son projet restât diffusément humaniste et justicialiste.

Son mode de gouvernement a été rapproché par ses adversaires avec le fascisme, notamment en raison de son culte de la personnalité. Toutefois, à la différence majeure du fascisme, le régime péroniste a maintenu le multipartisme. Il fut plébiscité de façon permanente entre 1945 et 1955 à travers des élections présidentielles, régionales ou municipales qui confirmaient presque tous les deux ans l’appui massif des électeurs au régime. Malgré des tentations de dérive autoritaire de la part du péronisme, la Constitution fut respectée tout comme la séparation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Par ailleurs, le gouvernement péroniste n’a jamais introduit de dimension antisémite ou raciste dans le discours national, et l’Argentine concentrait la plus importante communauté juive d’Amérique latine. Enfin, fascisme et péronisme donnent à leurs gestions respectives de l’économie une orientation radicalement opposée : malgré quelques mesures sociales produites de temps à autre, le régime mussolinien appliquait une politique fondamentalement libérale sous la conduite de son ministre Alberto De Stefani (en) dont les péronistes se distingueront nettement pour orienter au contraire l’économie argentine vers une voie plus proche du socialisme.

Néanmoins, la Déclaration de 1947, fondatrice de l'Organisation démocrate-chrétienne d'Amérique (ODCA), se référait implicitement au péronisme lorsqu’elle critiquait le néofascisme[13] ; de façon peut-être ironique, l’ODCA, tout comme le péronisme, prétendait alors définir une « troisième voie » entre capitalisme et communisme[13], ce qui en faisait des rivaux évidents. À l’inverse, l’abbé intégriste Julio Meinvielle, antisémite et proche du national-catholicisme, considérait que le régime de Perón préparait la voie au communisme, en raison de sa politique sociale[14].

Le péronisme connaîtra un large succès à l’étranger dans le contexte de la décolonisation et de l’émancipation du tiers monde par le biais de la création du mouvement des non-alignés. Evita Perón déclara alors : « Dieu est argentin… et c'est pourquoi il nous a envoyé Perón ».

La dichotomie péroniste entre « mouvement » et « parti »

Au plan organisationnel, le mouvement péroniste consiste en un Parti justicialiste (PJ) et en un ensemble de syndicats péronistes, regroupés (et mis au pas) dans la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), laquelle cependant se décomposera bientôt en plusieurs petites fédérations syndicales. Sous la direction de Perón, le PJ se bornait à être le bras politique du mouvement péroniste, sa représentation parlementaire, le but étant de mobiliser les services de l’État pour les intérêts du mouvement[15], tout en bridant le pouvoir d’influence que les institutions du parti pourraient avoir sur les objectifs politiques. Le parti n’était, en comparaison des organisations de base qui lui étaient liées, doté que d’une organisation faible ; les structures de base en revanche exerçaient, par leurs dirigeants fortement personnalisés, une influence massive sur le parti et définissaient son orientation[16].

Après la chute de Perón en 1955, le mouvement péroniste et les dirigeants des syndicats loyalistes s’émanciperont, mais ne cesseront dans le même temps d’invoquer leur chef exilé et voudront poursuivre sa politique en son nom[17]. À côté des syndicats orthodoxes surgirent une multiplicité de groupes dissidents, dont les motifs allaient de marxistes à nationalistes et qui en partie se combattaient entre eux. Le mouvement péroniste apparaissait dorénavant très hétérogène, divisé en plusieurs fractions qui rivalisaient entre elles et poursuivaient des buts politiques très divergents, le plus puissant de ces groupes restant cependant l’aile syndicale[18]. Il apparut clairement à présent que « le péronisme en tant que mouvement historique […] ne disposait d’aucune ligne idéologique claire, le parti pas davantage que le mouvement »[19].

Fut ainsi mis sur pied un Commandement tactique (Comando Táctico), chargé de conduire la politique sur le territoire argentin et dirigé par un délégué personnel de Perón (dont le premier en date fut John William Cooke, nommé par Perón de sa résidence à Caracas le ). Sous l’effet de cette procuration, l’on assista à une inévitable fragmentation tant de la doctrine que du mouvement, où combativos, dialoguistas, participacionistas entendaient tous interpréter Perón à leur manière. Si « l’organisation vainc le temps », néanmoins cette transformation à la suite de 1955 devait changer substantiellement la réalité horizontale du mouvement. Cependant, du point de vue du peuple, tous les intermédiaires se trouvaient privés de pouvoir personnel ; leur pouvoir était exercé « par délégation » et leur était octroyé ou retiré selon ce qui apparaissait opportun aux yeux exclusifs du Commandement supérieur, et dès que survenait une velléité d’opposition, une intervention sommaire y mettait bientôt un terme (p.ex. l’envoi d’Isabel Perón en Argentine pour contrer le péril du vandorisme en 1965[20]).

.jpg.webp)

Il en résulta que le Mouvement péroniste aborda l’année 1973 sans structure organisationnelle globale. Il y a une ribambelle de fractions internes qui luttent pour le pouvoir délégué, chacune supposant que sa propre interprétation des intentions du conducteur était celle correcte ― chose évidemment impossible ; Perón n’était pas « interprétable » et sa mort en 1974 laissa le mouvement péroniste sans structuration, sans projet de prise de pouvoir, et placé aux mains d’un parti politique manœuvré par les secteurs de la classe moyenne, dont l’unique objectif était de préserver ses privilèges. Le résultat fut que, dans la pratique, le mouvement se fractura et se transforma en un groupement de factions partageant tous, au-delà de conceptions stratégiques différentes, une même identification politique tactique, sous la forme du Parti justicialiste. Maintenir vivante cette identification sera un objectif central pour l’ensemble du justicialisme, compte tenu que, une fois abandonné l’objectif commun d’accession au pouvoir du mouvement péroniste, la seule chose qui subsistait était le projet politicien de conquérir le gouvernement ou de s’y maintenir.

La classe moyenne au sein du parti se lança alors dans une lutte interne visant à réduire le pouvoir des mouvementistes et à civiliser le parti, pour le rendre acceptable pour l’establishment. Après la démocratisation de l’Argentine en 1983, et avec la défaite électorale de 1983 (où le binôme justicialiste composé de Luder et de Bittel perdit face à la fórmula de l’UCRl réunissant Alfonsín et Martínez), le mouvement acheva de se rompre tout à fait. Cependant, par la Rénovation de 1985 (où Carlos Menem, Antonio Cafiero, Carlos Grosso, entre autres, évincèrent le comité directeur du PJ, dont Herminio Iglesias), le parti sut s’emparer de la direction politique aux dépens des syndicats et n’entretint plus avec la base que des liens plus ou moins distendus, au gré des factions régnant au sein du parti[21]. Cette transformation de la structure d’organisation du péronisme trouve son origine d’une part dans le processus de démocratisation, qui visait à l’instauration d’une démocratie représentative par le développement d’un secteur partidaire renforcé[22], d’autre part dans l’image traditionnelle devenue impopulaire d’un monde syndical divisé, impopularité qui s’était traduite par la défaite électorale de 1983. Sous la bannière du néo-péronisme, Menem poussa dans la décennie 1980 les grandes fédérations syndicales à se ranger sur sa ligne[23] . Le parti réussit ainsi à prendre définitivement le contrôle politique (en adoptant l’idéologie néo-développementaliste libérale), ce qui débouchera en 1989 sur la victoire de Carlos Menem, qui avait émergé d’une situation interne où les déclamations supposément justicialistes s’étaient substituées au péronisme révolutionnaire des origines et de la Résistance péroniste (1955-1972).

En même temps que sa transformation en un parti parlementaire normal après 1983, le PJ se priva dans une grande mesure de sa légitimation populaire traditionnelle. Les réformes libérales de Menem, effectuées en opposition à la base de son propre mouvement, mirent au jour la scission entre PJ et syndicats et, par là, entre l’élite du parti et la base populaire. Depuis Perón, invoquer sa propre base et s’y référer directement avait constitué pour la direction péroniste le principal pilier du mouvement. Comme indiqué ci-haut, avec l’avènement du néo- péronisme, le PJ servait avant tout de cadre d’organisation aux différents camps rivaux qui s’opposaient au sein du parti. En tant que plus grand parti d’Argentine, le PJ disposait des ressources nécessaires et d’un électorat captif fidèle, encore qu’il n’y eût guère de ligne politique commune ni d’esprit unitaire. Lors d’élections, il était courant que plusieurs péronistes se présentent en concurrents l’un de l’autre. Les candidats appartenant à des mouvances différentes sollicitaient les suffrages souvent sous des dénominations distinctes, parfois même pour dissimuler leur appartenance au Parti justicialiste. Le PJ, devenu ainsi un parti populaire englobant un large éventail politique, manquait de cohérence et était amené à porter dans l’arène électorale ses luttes de position internes, perpétuant l’habituelle revendication pour soi seul de la représentativité par chacune des factions.

Base de mobilisation

Perón était appuyé au départ par une large coalition rassemblant des forces conservatrices et nationalistes, d’anciens partisans du radicalisme et des personnalités de la gauche modérée. En même temps que le péronisme était dispersé en un large éventail de tendances politiques diverses, une polarisation de la politique argentine entre péronistes et anti-péronistes survint assez rapidement, déterminant une configuration qui continue jusqu’à aujourd’hui à imprégner le système politique argentin. Perón ne disposant pas au moment de son accession au pouvoir d’un parti structuré, apte à lui offrir une instance d’appui et de médiation, il fut contraint de se fonder sur une base partisane hétérogène et ne présentant, à ses débuts, qu’une faible cohésion. Pour s’assurer leur soutien, il misa sur son charisme personnel comme figure dirigeante et sur une large base dans la population, tout en évitant tout positionnement idéologique clair, qui eût pu lui coûter des défections parmi ses partisans, lesquels dans une certaine mesure se contredisaient mutuellement[24]. Bien plutôt, son gouvernement se caractérisera par le pragmatisme et une proximité au peuple, et à mesure que son pouvoir augmentait, il développera un style gouvernemental autoritaire.

Le large soutien dont il jouissait au sein du peuple était tributaire de la mobilisation des syndicats péronistes et du secteur ouvrier, auquel Perón avait donné pour la première fois en Argentine une reconnaissance politique et sociale. Il édifia un appareil d’État rigidement interventionniste et étatique, un État-providence conservateur s’imposant d’en haut, doté d’une forte composante corporatiste[25]. La politique sociale qu’il mit en œuvre devint la base de légitimation essentielle du gouvernement populiste péroniste, qui visait à s’incorporer, sous la direction incontestée de Perón, les secteurs ouvriers principalement urbains. Les classes laborieuses se firent ainsi à la fois l’épine dorsale du péronisme et le pilier essentiel du pouvoir péroniste[25].

Sous la domination sans restriction de Perón, l’intégration politique des masses s’opéra par le biais de syndicats verticalement perméables et hiérarchiquement organisés et à travers un ensemble d’organisations de base. Ces structures poursuivaient chacune des intérêts différents, tant du fait de leur orientation politique propre que par les intérêts de leur clientèle respective ou par leur ancrage régional. Ces orientations politiques divergentes procédaient chacune de l’orientation personnelle des dirigeants concernés, lesquels cependant restaient, du vivant de Perón, toujours dans l’ombre de celui-ci et se subordonnaient à lui. Perón sut, en grand conciliateur et en tant que plus petit dénominateur commun, et comme figure symbolique fondatrice de la communauté, fédérer les intérêts divergents en un mouvement commun.

Après la mort de Perón, l’élément rassembleur ayant ainsi disparu, les dirigeants des différentes organisations se trouvèrent affranchis des limitations imposées à eux par le tout-puissant líder et s’entredéchirèrent, parfois dans des conflits violents, pour l’obtention du rôle de chef du mouvement. Dans le même temps, à partir de la décennie 1960 et dans une mesure croissante, des forces politiques réussirent à s’insinuer dans le parti, qui n’étaient pas issues des organisations de base classiques, et qui par conséquent étaient privés du lien avec la base et de la proximité au peuple, seules capables de leur conférer la traditionnelle légitimité péroniste.

La défaite électorale de 1983 est imputable principalement aux forces orthodoxes au sein du PJ. L’aile syndicale dominante, dont les orientations s’enracinaient dans la tradition, était vue désormais comme un anachronisme ; cette aile, quoique porteuse de l’héritage populiste du péronisme et bien qu’ayant été sous Perón l’âme du parti, apparaissait à présent dépassée, et perdit son influence dans le parti, au profit des réformateurs, déliés de l’ancienne rhétorique et de l’enracinement dans la base. Depuis lors, le parti est dominé par des personnalités politiques qui se voient et se définissent comme une élite dirigeante.

Buts politiques

L’idée de base essentielle du péronisme était le justicialisme, concept censé représenter une troisième voie entre capitalisme et socialisme, en vue de réaliser une plus grande justice sociale. L’industrialisation à marche forcée, la répartition équitable des revenus et l’instauration d’un État-providence mettant en œuvre une vaste politique sociale étaient mises en avant comme les buts premiers du mouvement[26]. À cet effet fut suivie une politique exempte de tout dogmatisme et qui veilla, en dépit de ses prémisses réformatrices, à ne pas porter préjudice aux classes moyennes et aux élites sociales, grâce à quoi Perón entendait assurer leur appui dans la lutte contre les forces politiques du radicalisme[27]. Cette attitude pragmatique était cependant contredite par une rhétorique dirigée contre l’« oligarchie », en particulier contre l’aristocratie agraire traditionnelle des grands propriétaires terriens et des estancieros (grands éleveurs), ainsi que contre l’impérialisme américain.

La politique sociale de Perón s’inspirait du modèle corporatiste propre à certains États autoritaires, et l’on ne pouvait manquer d’y voir quelque similitude avec le régime franquiste en Espagne et avec le fascisme italien[28]. Par ailleurs, le péronisme était imprégné d’un fort nationalisme, entendait mener une politique étrangère située en dehors des grands blocs, souvent anti-américaine et anti-impérialiste dans sa première phase et à ambition mondiale, mais adoptait dans le même temps un positionnement fondamentalement anticommuniste[28]. Cependant, l’infléchissement de la croissance économique au début de la décennie 1950 portera Perón à se rapprocher des États-Unis.

|

Le péronisme a une double généalogie fasciste se rapportant, d’une part, aux goûts européens de Perón, à son admiration pour Mussolini et pour l’Italie fasciste qu’il visita et « étudia », d’autre part, à la formation nationaliste de Perón, c’est-à-dire à l’influence que les idées du fascisme argentin eurent sur sa forma mentis. Perón n’était pas fasciste mais, comme l’a suggéré Tulio Halperín Donghi, sa mentalité et sa vocation l’étaient bien. La perception, par les classes moyennes, du péronisme comme étant fasciste est perspicace mais anachronique, en ceci que le péronisme s’est développé en un fascisme d’un genre particulier, adapté aux réalités du monde de l’après-guerre, et par là substantiellement différent des fascismes originels. Si pour le fascisme l’ennemi doit être éliminé, pour le péronisme il doit être ridiculisé, voire persécuté, mais jamais exterminé. Pas davantage le péronisme n’a de velléités impérialistes ni ne recherche la guerre, comme font tous les fascismes, et en matière de redistribution, son attitude diffère aussi des politiques corporatistes néoclassiques du fascisme. Les politiques fascistes sont clairement identifiées, avec la concentration du capital en quelques mains peu nombreuses, et, alors qu’en général les fascismes sont le produit des classes moyennes, le péronisme a une base ouvrière que n’eut jamais le fascisme historique. Quoique son origine se situe dans un régime protofasciste tel que l’était la dictature de 1943-1945, le péronisme, en s’efforçant de modérer le rôle de l’Église et de l’armée, se démarque de l’idéologie nationaliste de ladite dictature. L’idée que le putschisme militaire et la religion devaient servir de fondement à la réalité politique du pays avait été réduite au minimum par Perón, qui préfère que ce fondement soit identifié avec sa propre personne. L’idée fasciste, originellement argentine, que l’armée et surtout l’Église devaient jouer un rôle central comme arbitres de la politique, n’est pas tellement importante dans le péronisme. |

| Federico Finchelstein[29] |

Après la chute de Perón, son retour au pouvoir restera pendant longtemps l’objectif prioritaire du mouvement péroniste, à défaut sans doute de buts politiques aptes à unifier les différentes mouvances du parti. Toutefois, le fondement de la politique péroniste restera invariablement l’invocation au peuple. Dans les années 1990, la solution de la crise économique de l’Argentine devint la préoccupation principale du mouvement, mais cette solution sera envisagée de façons très diverses par ses différentes fractions internes.

Catégorisation idéologique

La caractérisation idéologique du péronisme est compliquée quand on cherche à le définir à partir de notions européennes qui ne s'appliquent pas forcément à l'Argentine. Le mouvement intégra en son sein de nombreuses convictions politiques différentes et subit au long de son histoire plusieurs transformations fondamentales. La proximité de Perón avec le fascisme européen et son admiration pour la dicature franquiste apparaissent incontestables[30]. Nombre de traits du péronisme ― notamment son caractère de mouvement, le style caudillo de Perón, et le nationalisme que celui-ci professait ― constituent autant de similitudes avec les régimes susmentionnés, et comparer le péronisme avec l’austrofascisme et le fascisme italien permet de mettre au jour des concordances significatives. Cette proximité apparente du péronisme avec le fascisme européen s’explique toutefois également par un ensemble de parallélismes et de coïncidences temporels et culturels[31].

Le fait que les régimes fascistes de l’époque avaient eux aussi intégré des éléments les plus divers ajoute encore à la difficulté d’évaluer politiquement le péronisme. Beaucoup de ces éléments sont également présents dans d’autres mouvements politiques, sans que pour autant ils doivent nécessairement être qualifiés de fascistes. La réponse à la question de savoir si le gouvernement de Perón représente un régime fasciste dépend dans une large mesure de la conception plus ou moins large du fascisme que l’on choisit de prendre comme terme de comparaison. La légitimité démocratique infaillible des différents gouvernements de Perón et la parenté de sa politique réelle avec le socialisme davantage qu’avec le nationalisme ne sont assurément pas typiques des régimes fascistes de cette époque, tandis qu’une idéologie totalitaire et omniprésente fait défaut dans le cas du péronisme. À cela s’ajoute le rôle du catholicisme, qui marquait de sa forte empreinte la société argentine. Dans les faits, Perón ne parvint jamais à conférer au péronisme une forme idéologiquement homogène, ce qui ne laissera de se manifester au grand jour à la suite de sa chute, quand son mouvement se développera dans des directions opposées. Si néanmoins le régime de Perón a pu présenter des traits fascistoïdes, il serait abusif de les généraliser au mouvement péroniste tout entier, qui était certes fortement axé sur la personnalité de Perón comme chef, mais n’était pas idéologisé incessamment. Souvent, le gouvernement de Perón a pu être taxé de forme moderne de bonapartisme, mais dans l’ensemble, c’est avec la dictature conservatrice et autoritaire de Franco ― mâtinée certes d’une philosophie de base (en partie contradictoire) populiste, solidaire et orientée à la modernité ― que le péronisme sous Perón présente la similitude la plus marquée[32].

Le néo-péronisme ultérieur se compose de plusieurs groupes, en partie très disparates idéologiquement, avec à leur tête des personnalités dirigeantes diverses qui se sont donné eux-mêmes cette appellation. Carlos Menem, qui fut président entre 1989 et 1999, mena avec son ménémisme une politique plutôt conservatrice et libérale, tandis que le président Néstor Kirchner, en poste jusqu’à 2007, tendait plutôt vers la social-démocratie.

Les Vingt Vérités Péronistes

Les dénommées Veinte Verdades Peronistas (Vingt Vérités Péronistes), qui furent communiquées au public par Juan Perón le , lors d’un rassemblement organisé sur la place de Mai en commémoration du cinquième anniversaire du Jour de la Loyauté, figurent parmi les prémisses sous-tendant la doctrine péroniste. Perón en donna lecture depuis le balcon de la Casa Rosada.

Les Vingt Vérités Péronistes devinrent très populaires et le principe de plusieurs d’entre elles allait même s’enraciner dans la culture populaire. La première vérité se réfère à la démocratie, définie comme un mode de gouvernement « qui fait ce que veut le peuple et ne défend qu’un seul intérêt : celui du peuple ». Les troisième et quatrième vérités traitent du travail, qu’elles affirment être « un droit » et « un devoir ». La cinquième vérité (« pour un péroniste, il ne saurait y avoir rien de meilleur qu’un autre péroniste ») fut révisée en 1974 et reformulée en « pour un Argentin, il ne saurait y avoir rien de meilleur qu’un autre Argentin »[33]. La huitième vérité énonce qu’il est du devoir de chacun de placer la patrie au-dessus du mouvement, les individus ne devant venir qu’en troisième lieu ; elle se conjugue avec la vérité nº15 qui ordonne d’équilibrer les droits de l’individu et ceux de la communauté. La vérité nº12, à consonance égalitariste, qui se diffusera largement, proclame que « les uniques privilégiés sont les enfants ». Les vérités nº16 et 17 prônent l’économie sociale (le capital au service du bien-être social) et la justice sociale, respectivement.

Ci-dessous les Vingt Vérités Péronistes telles qu’en donna lecture Juan Perón le :

- La véritable Démocratie est celle où le gouvernement fait ce que le peuple veut et défend un seul intérêt : celui du peuple.

- Le Péronisme est essentiellement populaire. Tout cercle politique est antipopulaire et, par conséquent, non péroniste.

- Le péroniste travaille pour le Mouvement. Celui qui, en son nom, sert un cercle ou un caudillo, ne l'est que de nom.

- Il n’existe pour le péronisme qu’une seule classe d’Hommes : ceux qui travaillent.

- Dans la nouvelle Argentine de Perón, le travail est un droit qui crée la dignité de l’Homme et est un devoir, parce qu’il est juste que chacun produise au moins ce qu’il consomme.

- Pour un péroniste de bien, il ne peut y avoir rien de meilleur qu’un autre péroniste.

- Aucun péroniste ne doit se sentir plus que ce qu’il est ni moins que ce qu’il doit être. Quand un péroniste commence à se sentir plus que ce qu’il est, il commence à devenir un oligarque.

- Dans l’action politique, l’échelle de valeurs de tout péroniste est la suivante : d’abord la Patrie, puis le Mouvement et ensuite les Hommes.

- La politique n’est pas pour nous une fin, sinon seulement le moyen pour le bien de la Patrie, qui est le bonheur de ses enfants et la grandeur nationale.

- Les deux bras du péronisme sont la justice sociale et l’aide sociale. Avec ceux-là, nous donnons au peuple une étreinte de justice et amour.

- Le Péronisme aspire à l’unité nationale et non la lutte. Il désire des héros, mais non des martyrs.

- Dans la nouvelle Argentine, les uniques privilégiés sont les enfants.

- Un gouvernement sans doctrine est un corps sans âme. C’est pourquoi le Péronisme a une doctrine politique, économique et sociale : le Justicialisme.

- Le Justicialisme est une nouvelle philosophie de la vie, simple, pratique, populaire, profondément chrétienne et profondément humaniste.

- Comme doctrine politique, le Justicialisme réalise l’équilibre entre le droit de l’individu et celui de la communauté.

- Comme doctrine économique, le Justicialisme réalise l’économie sociale, en mettant le capital au service de l’économie et celle-ci au service du bien-être social.

- Comme doctrine sociale, le Justicialisme réalise la justice sociale, qui donne à chaque personne son droit dans sa fonction sociale.

- Nous voulons une Argentine socialement Juste, économiquement Libre et politiquement Souveraine.

- Nous constituons un gouvernement centralisé, un État organisé et un peuple libre.

- Sur cette terre, ce que nous avons de meilleur est le peuple.

La constitution justicialiste de 1949

Une source importante de la doctrine justicialiste est la constitution de 1949, connue aussi sous le nom de constitution justicialiste, résultat d’une réforme constitutionnelle qui, ancrée dans le courant du constitutionnalisme social[34], incorpora dans la constitution de l'Argentine plusieurs des principes du péronisme.

Les principaux éléments doctrinaux péronistes inscrits dans la constitution sont les suivants :

- L’objectif de « constituer une nation socialement juste, économiquement libre et politiquement souveraine » (dans le Prologue).

- Droits du travailleur, de la famille, des personnes âgées, droit à l’instruction et à la culture (art. 37)

- La fonction sociale de la propriété, du capital et de l’activité économique (art. 38-40)

Le principal théoricien de la constitution justicialiste fut le juriste Arturo Sampay, auteur, entre autres livres, de Constitución y pueblo, de 1974, ouvrage où il expose sa conception du droit constitutionnel appuyée sur l’idée de bien commun[35].

Respect des principes démocratiques

Sous la première présidence de Perón, le système démocratique se caractérisait par un présidentialisme très prononcé et par une conception autocratique de l’État[28]. L’assemblée parlementaire tendait à s’effacer derrière la figure de Perón comme chef de l’État, lequel puisait sa légitimité directement auprès du peuple et du parti[36]. La démocratie sous la présidence de Perón peut assurément être qualifiée de hautement défectueuse, nonobstant qu’il ait été chaque fois élu démocratiquement. Le péronisme s’entendait comme le représentant de l’ensemble du peuple argentin, les adversaires politiques faisant par conséquent figure d’ennemis, et le fait que la vie politique était largement orientée sur le chef Perón favorisait une conception illibérale et délégative de la démocratie[37]. Les péronistes se voyaient, dans leur auto-appréhension historique, comme formant un parti qui est « soit au gouvernement, soit interdit »[38].

La forte prégnance des organisations de base péronistes et leur pouvoir au sein de la société argentine durant plusieurs décennies seront d’une part l’une des causes des défaillances de la démocratie argentine, et agiront d’autre part, en raison de la menace qu’ils représentaient pour le fonctionnement régulier de l’État, à plusieurs reprises comme déclencheurs d’interventions antidémocratiques des militaires. Les réalisations sociales attachées au nom de Perón eurent pour effet de faire naître, dans les syndicats organisés par lui, l’idée que les droits civiques et politiques seraient à tenir pour moins importants que les droits sociaux[39], cela expliquant pourquoi les évolutions illibérales et délégatives survenues sous le gouvernement de Perón furent acceptées par le mouvement, voire encouragées. Dans ce contexte se forma dans le péronisme une perception délétère de la démocratie, qui se traduira par des déficits démocratiques ; sous Perón en effet, l’État de droit et la démocratie libérale tendaient ainsi à s’effacer derrière la sécurité sociale, tradition poursuivie sous le gouvernement de Menem. Ce dernier prit certes, en partie sous l’effet de la crise économique, ses distances vis-à-vis des idéaux du péronisme, mais maintint pour atteindre ses objectifs le traditionnel style autoritaire de gouvernement.

L’abandon progressif par le Parti justicialiste des stratégies populistes fut sans doute un soulagement pour la démocratie, en revanche, l’on assista sous le mandat de Menem à une inversion des positions en ce sens que Menem, à l’opposé de ses prédécesseurs, n’agit plus de façon autoritaire à partir de stratégies populistes, mais au contraire dans le but de mettre en œuvre des mesures impopulaires, pour partie en dépit de sa propre base électorale. La présidence de Menem apparut ainsi vouloir en revenir à l’époque de la démocratie déficitaire et amener un recul par rapport à la consolidation de la démocratie argentine opérée dans les années suivant 1983. Outre le style de gouvernement délégatif et autoritaire, il y eut aussi des violations de l’État de droit[40]. Son successeur péroniste Néstor Kirchner aussi se verra reprocher plus d’une fois des tendances populistes, cependant celui-ci observera, bien davantage que ses prédécesseurs, les règles du jeu démocratiques.

Populisme

Le péronisme passe pour être un mouvement populiste classique, dirigé, sous l’invocation du peuple, contre l’oligarchie établie. Perón exploita sciemment les « mouvements de masse » et « la suggestion de masse »[28] comme modes de gouvernement. Dans sa forme précoce, le péronisme se présenta essentiellement comme un populisme d’émancipation, dirigé contre la domination de la vieille oligarchie conservatrice, qui avait, par le coup d’État de 1930, repris le pouvoir et mis un terme à la première expérience démocratique en Argentine entre 1916 et 1930. Avec l’ascension de Perón dans la suite du coup d’État de 1943, le régime péroniste mettra en œuvre une politique dédaignant, par une agitation populiste, les institutions discréditées de l’État ou ne faisant appel à elles que dans la mesure où elles pouvaient servir les objectifs de Perón. Les ressources publiques furent employées en priorité pour préserver les relations avec la base et pour répondre à ses attentes[41]. Cela n’excluait pas une politique de l’État fort, mais celui-ci ne se présentait pas dans la forme telle que prévue par la constitution, et dérivait son autorité directement du peuple et du parti, en contournant le parlement[36].

Le péronisme trouva sa base dans le prolétariat industriel des villes, en particulier de Buenos Aires, prolétariat dont les effectifs étaient en croissance rapide mais non encore intégrés politiquement. La redistribution des richesses au moyen de la sécurité sociale devait fournir à Perón sa base de légitimité, en vue de réaliser ses objectifs, qui étaient la justice sociale, incessamment mise en avant, et la poursuite de l’industrialisation, conjuguée à un protectionnisme inspiré par des mobiles nationalistes et anti-impérialistes face au marché mondial[42]. À la différence de mouvements populistes similaires actifs en Amérique latine à la même époque, le prolétariat rural — et donc les revendications portant sur une réforme agraire — ne joua pas dans le péronisme un rôle de premier plan. Si les populistes classiques aspiraient au pouvoir afin de faire des ressources de l’État un outil au service de leur politique, les néo-populistes tels que Carlos Menem chercheront davantage, pour poursuivre leurs objectifs, à faire l’impasse sur l’État et ses institutions[43]. Le gouvernement de Menem tendra cependant à s’éloigner de la pratique populiste à mesure qu’il mènera sa politique malgré sa clientèle électorale et en la contournant.

Nationalisme

Le nationalisme péroniste s’adossait au fonds nationaliste blanc, catholique et hispanique de ses prédécesseurs[44]. Les sociétés des pays voisins étaient considérées comme racialement mixtes, et des idéologèmes racistes et antisémites faisaient la jonction avec les représentations antisémites d’une élite nationaliste et catholiciste[44]. La population en majorité de souche hispanique éprouvait beaucoup de sympathie pour la dictature de Franco en Espagne et continuait de se voir comme faisant partie d’une tradition purement espagnole, qui dans sa conception la distinguait des autres pays d’Amérique latine. Cependant, le racisme et le nationalisme ne déterminaient la politique réelle que dans une mesure limitée ; la position fondamentale anti-impérialiste et anticommuniste, inspirée certes du nationalisme, exerça une influence bien plus grande par ceci qu’elle sous-tendait des réformes et des bouleversements dans l’économie et la société destinés à renforcer l’Argentine au travers d’une communauté nationale unificatrice, selon une conception essentiellement empruntée au fascisme européen. Le sociologue et politologue américain Seymour Martin Lipset a caractérisé le péronisme comme « populisme national anti-capitaliste », formule qui renferme un certain nombre d’éléments essentiels de la gestion péroniste, mais qui tend à surévaluer la composante anti-capitaliste, laquelle fut certes fortement mise en exergue, mais ne fut dans les faits appliquée que de façon velléitaire et peu efficace[45].

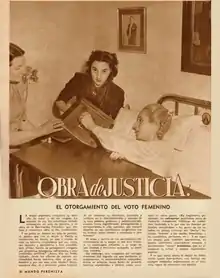

Condition et émancipation féminines

Le pouvoir péroniste prit un ensemble de mesures propres à réaliser l’égalité de droits entre homme et femme. En , en adoptant la loi qui instaurait le suffrage universel (y compris féminin) en Argentine et qui devait prendre effet à partir des élections de 1951, le péronisme reconnut les droits politiques de la femme. Il fonda dans la foulée le Parti péroniste féminin, qui s’attachera à favoriser une ample participation des femmes à la vie politique, non seulement en tant que militantes, mais aussi à des postes de direction. La position élevée qu’occupait Eva Perón elle-même au sein du péronisme était le parangon de cette accession des femmes aux plus hauts échelons du mouvement.

Le scrutin de 1951 vit l’élection de 23 députées nationales (féminines), toutes sous l’étiquette du Parti péroniste, aucune n’ayant en effet été élue dans les partis d’opposition[46]. L’une d’elles était Delia Parodi, élue ensuite, en 1953, première vice-présidente de la Chambre des députés[47]. À la chute de Perón en 1955, plusieurs d’entre elles seront contraintes par la dictature civico-militaire dite Révolution libératrice de quitter leurs postes d’élues[46].

En 1949, le péronisme instaura d’autre part, au moyen d’une réforme constitutionnelle, l’égalité juridique entre homme et femme, en proclamant que cette égalité prévaudrait désormais aussi « entre les conjoints et au regard de la patria potestad » (article 37, II, 1). En 1950 fut institué en complément le délit de « non accomplissement des devoirs d’assistance familiale » (c’est-à-dire le versement de la pension alimentaire), afin de lutter contre la propension des pères à s’affranchir de la prise en charge économique de ses enfants. Lorsque la Constitution de 1949 eut été rendue sans effet par la dictature militaire issue du coup d’État de septembre 1955, la femme mariée argentine retomba à un statut inférieur pour plusieurs décennies encore ; jusqu’en 1968, elle sera considérée au point de vue légal comme une personne à incapacité juridique relative, semblable au statut du mineur d’âge, et ce n’est qu’en 1985, sous le gouvernement d’Alfonsín, que sera rétablie l’égalité juridique des conjoints au regard de la patria potestad des enfants.

Péronisme et christianisme

Le péronisme sut s’attirer l’appui de plusieurs fractions du christianisme catholique, celles en particulier liées à la doctrine sociale de l’Église, par le biais du concept central de ladite doctrine : la justice sociale. La chercheuse María Soledad Catoggio a identifié quatre grandes mouvances chrétiennes ayant apporté leur soutien au premier péronisme : a) le groupe nationaliste autour du père jésuite et écrivain Leonardo Castellani ; b) un groupe significatif de cadres issus de la section argentine de l’Action catholique et de la Juventud Obrera Católica (Jeunesse ouvrière catholique, en abrégé JOC) et de syndicalistes catholiques, tels que p.ex. Emilio Mignone ; c) des intellectuels catholiques ayant assisté aux Cours de culture catholique de l’université catholique pontificale Sainte-Marie-de-los-Buenos-Aires, intellectuels liés à la revue Criterio, parmi lesquels figurait Pablo A. Ramella, membre de la convention constituante, et liés également aux secteurs gagnés aux idées de Jacques Maritain, notamment Arturo Sampay ; d) le groupe fondé par le prêtre Hernán Benítez, qui avait travaillé à la Fondation Eva Perón et allait publier plus tard, durant la résistance péroniste, la revue Rebeldía[48].

Comme l’explique María Soledad Catoggio :

« Pour plusieurs analystes, l’originalité du péronisme fut celle d’avoir fondé sa propre conception du religieux appuyée sur l’émancipation des travailleurs, sur le culte civico-religieux à sa femme Eva, et sur la construction d’un lignage, où il [Juan Perón] se proposait lui-même comme continuateur du « christianisme primitif » (Lila Caimari, 1995 ; Humberto Cuchetti, 2005). Ce lignage eut le double effet de donner lieu à une différenciation dogmatique vis-à-vis de l’autorité ecclésiastique et de maintenir dans le même temps un appel identitaire à l’intention des fractions du catholicisme s’identifiant avec ce modèle historico-utopique. En ce sens, la dislocation que produisit la rencontre — et le choc— avec le péronisme éroda la solidarité corporative d’une institution [l’Église catholique] qui jusqu’alors avait opéré selon des principes fortement verticaux[48]. »

La confrontation entre péronistes et Église catholique survenue en 1954 et 1955 provoqua un âpre débat et suscita des prises de positions, tant au sein du péronisme que du catholicisme. Cependant, l’étroite relation entre le péronisme et le christianisme subsistera après le renversement de Perón, tout en prenant des formes nouvelles à la suite du Concile Vatican II et de l’avènement de la Théologie de la libération, centrée sur l’option préférentielle pour les pauvres, et imprégnera les divers mouvements sociaux catholiques argentins tels que la Théologie du peuple, dont un des animateurs était Lucio Gera, le Mouvement des prêtres pour le tiers monde (en esp. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo), et le mouvement des Curas villeros, proche des prêtres ouvriers[48]. Le pape François, sympathisant du péronisme, fut formé, et construisit sa vision pastorale, sous l’influence de ces mouvements[49].

Attitude péroniste envers la communauté juive d’Argentine et Israël

Le péronisme, doctrine centrée essentiellement sur l’économique et le politique, ne présentait pas de traits antisémites ou nazis. Avant l’arrivée au pouvoir de Perón, l’Argentine comptait la plus grande population juive d’Amérique latine. Élu président, Perón n’hésita pas à solliciter des membres de la communauté juive à participer à son gouvernement ; ainsi, sous son troisième mandat (1973), l’un de ses principaux conseillers était José Ber Gelbard, Argentin juif d’origine polonaise[50]. Dans son ouvrage Inside Argentina from Perón to Menem, l’auteur Laurence Levine, ancienne présidente de la Chambre de commerce américano-argentine, a tenu à souligner que « nonobstant l’existence d’un antisémitisme en Argentine, les points de vue de Perón et ses connexions politiques n’étaient pas anti-sémites »[51]. La Jewish Virtual Library américaine reconnaît que si Juan Perón avait pu sympathiser pendant la guerre avec les puissances de l'Axe, « Perón se disait aussi attaché aux droits des Juifs et établit des relations diplomatiques avec Israël dès 1949. Par la suite, plus de 45 000 Juifs ont immigré en Israel depuis l’Argentine ». Pourtant, l’accession au pouvoir de Perón en 1946 ne laissa pas d’inquiéter nombre de Juifs, en raison de ses supposés sympathies nazies et penchants fascistes[52]. Il est vrai que Perón fit cesser pendant un temps l’immigration juive en Argentine, introduisit l’instruction religieuse catholique dans les écoles publiques et permit que l’Argentine devînt dans l’immédiat après-guerre un refuge pour personnalités nazies en fuite[52].

Ces éléments — la neutralité de l’Argentine durant la Deuxième Guerre mondiale, l’admission dans le pays de criminels de guerre comme Eichmann, certains appuis d’extrême droite pendant la campagne électorale de Perón, etc. —, qui concoururent à cristalliser cette image d’un Perón d’extrême droite, peuvent cependant, affirme l’historien israélien Raanan Rein, s’expliquer par le contexte historique[53]. En ce qui concerne la politique de neutralité, il y a lieu de tenir compte que quatre présidents différents, deux civils et deux militaires, appuyèrent tour à tour cette politique de neutralité ; il ne s’agissait donc pas d’une politique spécifiquement péroniste, mais d’une politique argentine, qui du reste jouissait alors d’une assez large adhésion. Le fait que lors de sa campagne électorale, il fut soutenu par quelques organisations d’extrême droite, telles que l’Alliance libératrice nationaliste (Alianza Libertadora Nacionalista), et son alliance avec l’Église catholique, ont pu créer de lui une image défavorable dans certains cercles juifs argentins et susciter des craintes quant à son attitude vis-à-vis des Juifs. En ce qui concerne l’entrée d’immigrants allemands fuyant l’Europe après la Seconde Guerre et en particulier l’accueil fait à quelques criminels de guerre, il y a lieu de situer ces entrées dans une perspective comparative et rappeler que de tels personnages avaient trouvé refuge dans d’autres pays également ; de plus, la majorité de ces transfuges pénétrèrent sur le territoire à l’aide de faux documents, et parfois à la faveur de la pression exercée par le Vatican sur les autorités argentines. Dans certains cas, comme celui d’Eichmann justement, il est inexact qu’une fois entrées dans le pays, ces personnes eussent été accueillies les bras ouverts. Un examen de l’attitude en la matière des gouvernements argentins ultérieurs permet de constater qu’une politique de maintien de la souveraineté à tout prix, se traduisant notamment par un rejet des demandes d’extradition, caractérisera de même les autres gouvernements. Il demeure néanmoins qu’existait effectivement le dessein d’attirer dans le pays des scientifiques et techniciens allemands, de qui il était escompté qu’ils contribueraient au développement industriel et scientifique ; toutefois, l’Argentine n’était pas en cela un cas unique[53].

Cette réputation d’antisémitisme qui reste attachée à la personne de Perón s’explique sans doute aussi en partie par l’attitude de la fraction dirigeante de la communauté juive argentine, qui, aussitôt Perón évincé du pouvoir en septembre 1955, ne ménagea pas ses efforts pour effacer de la mémoire collective l’appui que des personnalités juives et des groupements juifs avaient donné au premier péronisme — attitude qui était en partie une répercussion de la politique des nouvelles autorités nationales, appliquées à dépéroniser la société argentine. En quelque sorte, le résultat obtenu sur ce plan par les dirigeants juifs communautaires a surpassé celui des autorités nationales, attendu que la majorité des Juifs argentins, et aussi des non juifs, tiennent aujourd’hui encore (2015) pour acquis que la communauté juive était en sa grande majorité hostile au péronisme[53].

Si Perón autorisa de nombreux criminels nazis à trouver refuge en Argentine, il attira dans le même temps nombre d’immigrants juifs. L’Argentine héberge une population juive de plus de 200 000 personnes, la plus grande d’Amérique latine, et l’une des plus grandes au monde[54]. Les élites argentines avaient une position très ambivalente, voire contradictoire, envers les immigrants, en particulier envers les immigrants non catholiques et non européens, en raison de quoi il était assez malaisé pour les Argentins d’origine juive, arabe, japonaise etc. de s’intégrer dans les différents milieux de la société argentine. Sous le premier péronisme, l’accent mis auparavant sur le creuset de races, dans lequel les immigrants étaient tenus de mettre de côté toutes leurs caractéristiques ethniques et tous leurs anciens liens, leur langue, pour se transformer en Argentins, fut abandonné par Perón, celui-ci cessant en effet, sans doute en accord avec son rejet de beaucoup d’idées libérales, de mettre au premier plan les droits individuels, et privilégiant désormais au contraire les droits collectifs, raison pour laquelle il légitima les tentatives des différents groupes d’immigrants de préserver, parallèlement à l’argentinité, quelque composante identitaire ethnique ; Perón ne vit aucune contradiction entre leur qualité d’Argentins et leur identité d’Arabes, de Japonais, de Juifs etc. Selon l’historien Raanan Rein, le Perón des années 1940 et 1950 ne percevait aucun antagonisme dans cette double allégeance et s’employa au contraire à instrumentaliser et à mettre à profit les attaches gardées par ces groupes d’immigrants avec leurs mères-patries — mieux encore : dans un discours, il déclara qu’un bon Juif en Argentine se devait appuyer le sionisme et l’État d’Israël[53].

Le , l’Argentine s’abstint lors du vote à l’Assemblée générale de l’ONU sur le plan de partage de la Palestine, vote qui fut suivi peu après par la fondation de l’État d’Israël. Néanmoins, l’État hébreu une fois établi, l’Argentine sera le premier pays latino-américain à ouvrir une ambassade en Israël, et Perón enverra à Tel Aviv le premier ambassadeur argentin juif, Pablo Manguel, dirigeant de l’OIA (Organización Israelita Argentina) et cultivera des liens très étroits et de grande importance avec l’État nouvellement créé. En outre, la Fondation Eva Perón expédia des couvertures et des médicaments aux campements d’immigrants en Israël. Le premier péronisme fut, du point de vue des relations bilatérales israélo-argentines, une des meilleures décennies et l’une de celles présentant le plus petit nombre d’incidents antisémites de toute l’histoire de l’Argentine. À aucun moment, Perón ne vit d’antinomie entre la condition d’Argentin et de Juif[53].

Selon Raanan Rein encore, le péronisme « catapulta la communauté juive dans la sphère publique argentine ». Parmi les personnalités juives illustrant cette promotion sociale, il cite le cas d’Amram Blum, rabin orthodoxe originaire de Jérusalem, membre de la communauté judéo-syrienne argentine, qui jouissait d’un grand ascendant au sein de la collectivité juive, et qui devint un des conseillers de Perón et à ce titre agit comme un trait-d’union entre Perón et la communauté juive d’Argentine. Cela gênait grandement les opposants à Perón et contribua même à créer une image philosémite du péronisme. Pendant le conflit entre Perón et l’Église qui éclata fin 1954 et se prolongea en 1955, les factions nationalistes-catholiques aimaient à relever l’influence que le judaïsme exercerait sur le péronisme. Parmi les nombreux autres intellectuels juifs ayant appuyé Perón et bénéficiaires de cette promotion sociale inédite, Raanan Rein cite en particulier la figure du journaliste, écrivain et scénariste César Tiempo, un des intellectuels juifs les plus importants d’Argentine au XXe siècle ; après qu’il eut accepté le poste de directeur de rédaction du supplément culturel du quotidien La Prensa, récemment exproprié par le gouvernement péroniste, il y publiera sur deux ou trois ans plus d’auteurs juifs que le journal La Nación en un demi-siècle. L’historien Raanan Rein conclut qu’« avec le péronisme, de nouvelles possibilités se sont ouvertes pour les Juifs dans ce pays […] ; ainsi, sans vouloir insinuer par là qu’ils auraient été exclus dans l’Argentine pré-péroniste, l’accès qu’ils eurent depuis lors à diverses fonctions dans les différentes entités de l’État représente un changement non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif »[53].

Idéologues du péronisme

- Juan Perón

- Les discours, les actes et l’œuvre politique de Perón constituent une source de première importance pour la doctrine péroniste. Chez les historiens et chez les péronistes eux-mêmes, il est d’usage de distinguer le premier Perón, correspondant au premier péronisme, et le dernier Perón, renvoyant à celui qui de son exil espagnol revint en Argentine en 1973. On peut discerner chez Perón un autre cycle idéologique encore, correspondant à sa période d’exil entre 1955 et 1972, où il était déclaré hors la loi et proscrit politiquement.

- Eva Perón

- Eva Perón a pour la doctrine péroniste une importance semblable à celle de Perón. Certains courants du péronisme accordent plus d’importance à la pensée d’Eva Perón qu’à celle de Juan Perón, de qui ils critiquent certaines positions et actions, en particulier ses rapports avec le groupe parapolicier Triple A. Apparaissent importants à cet égard les discours d’Eva Perón, son œuvre politique et les deux ouvrages qu’elle rédigea, La razón de mi vida (1951, traduction française la Raison de ma vie) et Mi mensaje (1952, Mon message).

- Autres idéologues du péronisme

- D’autres idéologues du péronisme occupent, en fonction des différents courants, une place plus ou moins grande. Parmi ceux pour lesquels existe un certain consensus figurent Arturo Jauretche et Raúl Scalabrini Ortiz.

- Apparaissent également comme des idéologues importants du péronisme les présidents péronistes successifs, quoiqu’avec d’importantes discordances attribuables aux différents courants péronistes auxquels ils appartenaient : Héctor J. Cámpora, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner. L’ancienne présidente María Estela Martínez de Perón n’a pas d’adeptes dans le péronisme.

- Il existe encore d’autres références idéologiques, importantes par leur influence au sein du péronisme, que ce soit par leurs idées ou par leur œuvre ; ce sont en particulier : Miguel Miranda, John William Cooke, Ramón Carrillo, Andrés Framini, Raimundo Ongaro, Juan José Hernández Arregui, le prêtre Carlos Mugica, Rodolfo Walsh, Arturo Sampay, Rodolfo Puiggrós, Saúl Ubaldini, Fermín Chávez, Julio Godio, Norberto Galasso, Jorge Abelardo Ramos, Antonio Cafiero, Julio Bárbaro, Horacio Verbitsky, Salvador Treber, Jorge Castro, Juan Tedesco, Aldo Ferrer, Adriana Puiggrós, Pino Solanas, Leonardo Favio, Miguel Bonasso et Eduardo Anguita (es).

Positionnement international

Dans le domaine des relations internationales, Perón se faisait incessamment l’avocat d’une troisième position équidistante entre le communisme soviétique et le capitalisme américain, ce qui le conduisit à appuyer le Mouvement des pays non alignés et à établir des points de convergence avec Nasser et avec Nehru, mais ne l’empêchera pas toutefois de ratifier l’acte de Chapultepec le , cédant sur ce point aux pressions nord-américaines, au grand dépit et à la colère des fractions nationalistes de son mouvement.

Perón ne manquait jamais de faire profession de sa foi hispano-américaniste (« l’année 2000 nous trouvera unis ou dominés »), dont une des manifestations fut l’impulsion qu’il donna au Pacte ABC (signé entre l’Argentine, le Brésil et le Chili), et cultiva de bonnes relations avec tous les chefs d’État de la région, c’est-à-dire nommément : les gouvernements constitutionnels de Carlos Ibáñez del Campo au Chili, d’Enrique Hertzog en Bolivie[55], aussi bien que les gouvernements dictatoriaux comme celui d’Alfredo Stroessner au Paraguay et de Marcos Pérez Jiménez au Venezuela, qui lui accorderont d’ailleurs l’asile après le coup d’État de 1955, et celui de Manuel A. Odría au Pérou, de même que ceux, également dictatoriaux, d’Anastasio Somoza García du Nicaragua, d’Eurico Gaspar Dutra au Brésil, et, plus tard, d’Augusto Pinochet au Chili. En 1954, il restitua au Paraguay les trophées de guerre de la guerre de la Triple-Alliance : drapeaux, armes et autres reliques[55].

En 1947, après que le gouvernement guatémaltèque de Juan José Arévalo eut adopté son code du travail, les compagnies de navigation nord-américaines cessèrent de desservir les ports de ce pays. Cela équivalait en pratique à un blocus maritime, attendu que le Guatemala ne disposait pas de sa propre marine marchande. Arévalo se rendit alors auprès de Perón en mission secrète, à la suite de quoi le président justicialiste ordonna au directeur de la Flotte marchande d’Argentine qu’à partir de ce moment tous les navires battant pavillon national fissent escale au Guatemala. Dans le même temps, furtivement, les navires marchands argentins transporteront vers le Guatemala des armes pour permettre à la révolution populaire guatémaltèque de se défendre[55].

Six ans plus tard, lors de la Dixième Conférence interaméricaine de 1954, quand les États-Unis faisaient pression pour que fût approuvé un projet de déclaration légitimant leur intervention au Guatemala, les représentants argentins adoptèrent une attitude délibérément ambiguë, et s’abstinrent, aux côtés du Mexique, de voter pour une motion de condamnation du régime d’Árbenz[56]. Déjà pendant la Neuvième Conférence interaméricaine de 1948, les représentants argentins et guatémaltèques s’étaient accordés sur une position conjointe, condamnant le colonialisme américain à Porto Rico, et réussissant à faire approuver la résolution XXXIII, par laquelle étaient proposées des « méthodes pacifiques pour l’abolition du colonialisme »[55]. Après le coup d’État exécuté par la CIA contre le gouvernement d'Árbenz, Perón envoie des avions militaires au Guatemala pour ramener en Argentine les réfugiés, de toutes tendances politiques ou nationalités, mais les communistes sont néanmoins fichés par la police[57].

Accueil de criminels nazis en fuite

Le recueil de criminels nazis fugitifs après la Seconde Guerre mondiale, dont notamment Josef Mengele et Adolf Eichmann, eut lieu avec la complaisance, voire le soutien de Perón. Avec l’aide de l’Église catholique[58] et des services secrets, parmi lesquels le service de renseignements argentin División de Informaciones sous la direction de Rodolfo Freude, d’ascendance allemande, un grand nombre de criminels nazis parvinrent en Amérique du Sud, plus particulièrement en Argentine. À l’égal d’autres gouvernants sud-américains, Perón sympathisait avec les puissances de l'Axe. D’autre part, les militaires autant que les péronistes souhaitaient faire de l’Argentine une troisième superpuissance et rivalisaient avec les Alliés de la Seconde Guerre mondiale dans la course pour le recrutement de scientifiques et d’experts en armement allemands, qu’ils désiraient utiliser au service du développement de leur propre puissance[59]. Avec en arrière-plan la Guerre froide à ses débuts, la possibilité était envisagée d’une Troisième Guerre mondiale, lors de laquelle incomberait à l’Argentine et au catholicisme un rôle essentiel dans la perspective d’un futur nouvel ordre mondial[44] - [59].

Conséquences et résultats de la politique péroniste

Conformation de la scène politique en Argentine

Le caractère ouvert du péronisme et son aptitude à intégrer en son sein une multiplicité de courants politiques conduisirent à la formation d’un ample mouvement populaire qui, tant qu’il n’était pas frappé d’interdiction, domina tout l’éventail des partis en Argentine. Par cette politique d’accueil, et aidé par la concomitante interdiction de nombreux groupes radicaux, le péronisme sut bientôt s’attacher tout le mouvement ouvrier et ses chefs de file, qui voyaient quelque avantage dans le péronisme en comparaison de leurs anciennes allégeances. Nombre de leurs revendications purent ainsi, à l’aide d’une organisation forte et avec l’appui de l’État, trouver satisfaction[23].

Pour l’UCR au contraire ― l’autre parti argentin traditionnel, grande championne du respect de la légalité constitutionnelle[60], prônant une démocratie plutôt libérale, et se comprenant comme un parti clientéliste de l’élite[61]―, le péronisme incarnait le pôle opposé inconciliable. Le parti radical avait lutté pour la démocratie en Argentine et l’avait obtenue en 1916, mais s’était peu soucié de mettre sur pied un ample mouvement organisé dans la population, et par là demeura largement un club politique élitaire.

Le PJ put ainsi dominer la scène politique de façon ininterrompue, aussi longtemps du moins qu’il n’était pas interdit ; mais même proscrit, il continua de manifester sa présence. Du reste, les élections en temps de proscription du PJ ne représentaient pas la volonté des citoyens argentins, comme en témoignent les votes blancs émis par les partisans des péronistes, qui, additionnés, eussent remporté la majorité dans les scrutins. L’UCR ne pouvait par conséquent accéder au pouvoir que par des interventions irrégulières, que ce fût au sein même du système démocratique ou dans des circonstances de crise, ce qui finit par déterminer dans le chef de l’électeur une corrélation entre UCR d’une part et manigances et crises politiques d’autre part, ce qui à son tour contribua peut-être à renforcer encore la popularité du PJ et à lui donner une position dominante durable.

Conséquences sociales