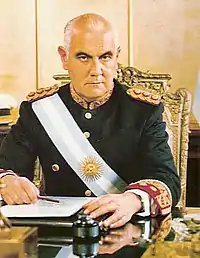

Alejandro Agustín Lanusse

Alejandro Agustín Lanusse (né le à Buenos Aires et mort le dans la même ville) est un général argentin qui occupa de facto la présidence de la Nation entre le et le .

| Président de l'Argentine | |

|---|---|

| - | |

| Chef de l’état-major de l'Armée argentine | |

| - | |

| Ambassadeur d'Argentine près le Saint-Siège (d) | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Buenos Aires |

| Sépulture |

Cementerio Memorial (d) |

| Nationalité | |

| Allégeance | |

| Formation | |

| Activités | |

| Période d'activité |

à partir de |

| Parti politique | |

|---|---|

| Arme | |

| Grade militaire | |

| Distinctions |

.jpg.webp)

Sa présidence fut marquée par le Grand accord national (GAN), visant à trouver une issue électorale à la crise du régime, tant sur le plan économique et social que sur le plan politique. Ainsi, Lanusse fit diverses concessions au mouvement ouvrier, engagea des négociations avec le général Juan Perón, en exil à Madrid, et réprima brutalement les mouvements révolutionnaires qui avaient pris les armes après le Cordobazo de 1969. Plusieurs disparitions forcées eurent ainsi lieu dès ce moment. La manœuvre du GAN, à la tête de laquelle se trouvait l'un des dirigeants de l'Union civique radicale (UCR), Arturo Mor Roig (es), nommé ministre de l'Intérieur, échoua finalement. Lanusse finit ainsi par convoquer des élections en mars 1973 en ayant dû céder sur pratiquement toutes ses conditions, à l'exception de la non-candidature de Perón, écarté par une clause de résidence. Ce furent les premières élections véritablement démocratiques, sans limitation importante des droits civiques ni proscription d'une force politique majeure, à savoir le péronisme, depuis 1955.

Si la présidence de Lanusse fut courte, ces deux années de l'histoire argentine ont été cruciales, la violence politique s'exacerbant pendant cette période.

Carrière militaire

Lanusse fut incorporé dans la cavalerie de l'Armée argentine en 1938, après avoir étudié dans un lycée militaire. Il fit partie du régiment aristocratique de prestige des Grenadiers à cheval, qu'il commanda jusqu'à sa condamnation à la réclusion à perpétuité pour sa participation dans le coup d'État orchestré par Benjamín Menéndez contre Juan Domingo Perón en 1951 avant sa réélection. Il fut libéré en 1955, après le renversement de Perón.

L'année suivante, il fut envoyé comme ambassadeur au Vatican, d'où il revint en 1960 pour être nommé sous-directeur de l'École supérieure de l'Armée. Antipéroniste convaincu, il participa au putsch contre Arturo Frondizi, qui mit José María Guido au pouvoir, et plus tard au coup d'État de 1966 de Juan Carlos Onganía contre Arturo Umberto Illia, qu'ils baptisèrent assez pompeusement « Révolution argentine ». En 1962 il commanda la première division blindée, et en 1968 fut nommé commandant en chef de l'armée de terre.

Accès à la présidence

Il eut des divergences avec la politique participationniste d'Onganía. D'autre part il était clair que la prétendue « révolution argentine » s'affaiblissait gravement, le climat étant devenu insurrectionnel, plusieurs groupes des Jeunesses péronistes (dont les Forces armées péronistes ou les Forces armées révolutionnaires) s'étant lancés dans la lutte armée en 1970. Aussi après le Cordobazo (soulèvement populaire à Córdoba le ), il fut amené à exiger la démission d'Onganía, et face à son refus, à le destituer.

La junte des commandants en chef, dont Lanusse faisait partie, remplaça Onganía par Roberto Marcelo Levingston, qui lui aussi après une brève période de présidence, ayant fait preuve de brutalité et de cruauté, et s'étant aliéné encore plus les Argentins, se vit destitué et remplacé par Lanusse lui-même en mars 1971.

Mode de gouvernement

La première mesure de Lanusse fut de nommer un des dirigeants les plus importants de l'Union civique radicale (UCR), Arturo Mor Roig (es), président de la Chambre des députés de 1963 à 1966, en tant que ministre de l'Intérieur. Ainsi, l'UCR, qui avait été victime du coup d'État de 1966, finit par rejoindre les militaires pour sauver le régime. L'ex-militaire Francisco Manrique (en), qui avait été nommé au Ministère de la Santé (es) par Levingston, avant de démissionner en , est rétabli au même poste. Luis María de Pablo Pardo (es) conserva le portefeuille des Affaires étrangères, ainsi qu'Aldo Ferrer (en) celui de l'Économie (en); toutefois, la junte supprima ce ministère dès le , remplacé par les portefeuilles du Logement (Hacienda), attribué à Juan A. F. Quilici (de formation « développementiste »), de l'Agriculture et du Bétail, de l'Industrie et du Commerce, et du Travail, attribué de nouveau à Rubens San Sebastián (es). L'Éducation était confié à Gustavo Malek (es).

Les premières mesures du gouvernement Lanusse visèrent à calmer le jeu politique, en réhabilitant en les partis politiques et en leur rendant leurs biens, confisqués en 1966 : la loi organique sur les partis politiques du organise le règlement interne des partis, et prévoit une période transitoire de « normalisation » des partis d'une durée d'un an, à l'issue de laquelle, les dirigeants officiels des partis étant élus, les partis seraient légalisés. Au sein du Parti justicialiste, cette « normalisation » s'effectue dans un climat d'intenses luttes politiques, donnant lieu à de nombreux actes de violence. Par ailleurs, Lanusse lève les sanctions sur les syndicats ainsi que le blocage des salaires (mais ceux-ci sont immédiatement grignotés par l'inflation), abroge la ley de topes (loi restreignant les montants des retraites ), et promulgue la première loi sur les faillites d'Argentine (décret-loi no 19 551).

Au-delà de ces mesures, Lanusse avait parfaitement conscience que le problème véritable était à Madrid : il fallait admettre la réintégration au jeu politique du péronisme, proscrit depuis le coup d'État de 1955. Toutefois, Lanusse espérait empêcher le général Juan Perón d'accéder à la présidence et voulait maintenir l'interdiction pesant sur sa candidature.

Ainsi, le , il annonce un Grand Accord National (GAN) qui vise à « dépasser les erreurs du passé ». Il critique alors les « mercenaires de la terreur », désignant par là les organisations de lutte armée (FAR, FAP, etc.) ainsi que ceux qui pensaient que les militaires cherchaient une issue électorale parce qu'ils avaient échoué en tant que « révolutionnaires ». Arturo Mor Roig (es) est chargé de la mise en œuvre du GAN.

Dans le même temps, Lanusse ordonne la répression brutale des mouvements révolutionnaires, continuant sur la lancée entamée avec l'enlèvement de Martins et Zenteno, fin 1970, disparus à jamais. Plusieurs membres des FAR sont ainsi séquestrés et assassinés en , ainsi que l'un des dirigeants de l'ERP, Luis Pujals, en . Les exécutions extra-judiciaires se poursuivent ainsi, culminant avec le massacre de Trelew d'. Les prisonniers péronistes ou révolutionnaires tentent une évasion massive qui devait libérer cent dix prisonniers politiques. Seuls six d'entre eux parviennent à rallier le Chili tandis que dix-neuf autres parviennent à l'aéroport. Ces dix-neuf fugitifs négocient leur reddition et demandent la présence d'avocats, et sont finalement transférés dans une base de la marine près de Trelew. Le , le gouvernement militaire donne l'ordre de les faire fusiller.

Durant son mandat, Lanusse montra un visage pragmatique, établissant des relations diplomatiques avec la Chine, rendant le corps d'Eva Perón au général, en 1971, à Madrid Sur le plan économique, il fit exécuter d'importants travaux d'infrastructure, comme des routes, des barrages et centrales électriques, des ponts, etc. Cela ne suffit pas à empêcher la hausse du chômage, qui passe, dans le Grand Buenos Aires, de 4,8 % en 1970 à 7,4 % en 1972, selon des statistiques officielles qui le sous-estime pourtant largement[1]. Dans la province de Tucuman, affectée par la monoculture sucrière et la surproduction, il atteignait 12 % en 1972, la dictature n'ayant lancé un plan de reconversion industrielle qu'après avoir fermé de force plusieurs usines[1].

Ainsi, la politique de Lanusse échoua à répondre au rejet et à la réprobation populaire quasi-unanime de la dite « Révolution argentine », tandis que le général Perón durcit ses conditions fin 1971, peu de temps après l'annonce de Lanusse de convocations d'élections pour 1972 sans qu'il n'eût précisé si Perón pourrait s'y présenter. Ainsi, il appelle la CGT à une grève générale le , puis remplace son délégué Jorge Daniel Paladino (es), jugé trop conciliant avec les militaires, par Héctor Cámpora en , tandis qu'il encourage la lutte armée engagée par les « formations spéciales » de la Jeunesse péroniste.

Le GAN, qui visait à trouver un candidat n'appartenant à aucun des partis, peut-être Lanusse lui-même, pour les élections, échoue ainsi. Le , Lanusse annonce subitement que Perón aurait le droit de se présenter en tant que candidat aux élections, mais seulement s'il rentrait en Argentine avant le mois d'août (la dite « clause du mois d'août »). S'il pensait que Perón ne le ferait pas, et si ce dernier déclare refuse de se laisser dicter des conditions, le général rentre, à la surprise générale, en en Argentine. Lanusse est finalement contraint d'admettre la tenue d'élections en mars 1973, autorisant à nouveau le péronisme, et qui furent les premières élections démocratiques, sans limitation des libertés civiles ni proscription d'un parti majeur, depuis 1946. Lanusse institue toutefois un scrutin à deux tours, espérant que la mise en ballotage permettrait l'union de toutes les forces antipéronistes contre le candidat justicialiste[2].

Le confesseur de Lanusse était Francisco "Paco" Rotger, membre de la Société de saint Paul et ex-secrétaire du nonce, qui avait aussi marié Lanusse à Illeana Bell, et qui était l'un des rares à connaître le lieu d'inhumation exact d'Evita[3].

Notes et références

- Alain Rouquié, « Le vote péroniste en 1973 », in Revue française de science politique, 24e année, no 3, 1974. p. 469-499.

- Felipe Pigna, Cámpora al gobierno, Perón al poder, El Clarín, 9 mars 2008

- María Seoane, El último misterio de Eva Perón, El Clarin, 23 janvier 2005. Voir, en anglais, Sergio Rub, The lady vanishes, The Tablet.