Révolution de 1943

L’historiographie argentine nomme Révolution de 1943 (en esp. Revolución del 43) le coup d’État militaire du 4 juin 1943 qui, en renversant le gouvernement de Ramón Castillo, mit fin à la dénommée Décennie infâme, mais désigne aussi sous ce même nom la période de dictature militaire qui suivit ce coup d’État et qui se prolongera jusqu’à l’investiture, trois ans plus tard, du gouvernement constitutionnel élu de Juan Domingo Perón.

Revolución del 43

| Date |

(coup d’État) – (élections présidentielles) |

|---|---|

| Lieu |

|

| Résultat |

Dictature militaire, montée en puissance du syndicalisme, ascension de Juan Perón. |

| Coup d’État et accession au pouvoir de Rawson | |

| Prise de pouvoir par Ramírez | |

| Démission de Ramírez et gouvernement du duo Farrell/Perón | |

| Manifestation de masse anti-Farrell/Perón à Buenos Aires | |

| Coup de force des conservateurs, arrestation de Perón | |

| Mobilisation ouvrière massive pour exiger la libération de Perón (jour de la Loyauté) | |

| Élections présidentielles, victoire de Perón |

Le moteur derrière ce putsch, qui avait été décidé la veille et était largement improvisé, fut le GOU, Groupe d’officiers unis, organisation militaire secrète (« loge ») réunissant une vingtaine d’officiers supérieurs, qui, sans idéologie bien définie, ne s’accordaient guère que sur une vision nationaliste et anticommuniste, sur la nécessité de préserver la neutralité de l’Argentine dans la Seconde Guerre mondiale, et aussi sans doute sur la mise en cause du pouvoir alors en place, émanation de la vieille aristocratie latifundiste et de la bourgeoisie commerciale et financière, alliées à l’impérialisme britannique, qui tendait à exclure de la représentation politique les forces sociales nouvelles — petit et moyen patronat industriel et vaste prolétariat urbain — nées depuis une dizaine d’années d’une intense industrialisation du pays. Le coup d’État devait donc faire valoir les intérêts d’un nationalisme bourgeois émergent face à l’ancienne république oligarchique de la Décennie infâme et à sa classe dirigeante faible, contradictoire, axée sur l’exportation de productions agricoles, dénuée d’une conscience qui dépassât l’horizon de ses intérêts purement corporatistes, et devait mettre un coup d’arrêt aux pratiques patentes de corruption politique des gouvernements conservateurs de la période précédente.

Toutefois, les contradictions politiques ne tardèrent pas à se faire jour au sein du nouveau pouvoir militaire, où allaient s’affronter, schématiquement, deux factions : l’une, emmenée par le président Ramírez, s’adossait au nationalisme catholico-hispaniste de droite, mais réussit à attirer d’autres secteurs, aux appartenances disparates, qui s’inquiétaient des avancées syndicales permises par le gouvernement ; l’autre, dirigée par le général Farrell et le colonel Perón, qui appliquait une stratégie visant à doter la Révolution de 1943 d’une base populaire, d’une part par une alliance avec les syndicats, en vue de forger un nationalisme travailliste, et d’autre part en cherchant des appuis dans les partis politiques existants, principalement certaines fractions de l’UCR, afin de consolider le nationalisme économique. Cette antagonisme interne aura pour effet de faire alterner, au gré des révolutions de palais, tantôt la tendance réactionnaire des nationalistes oligarchiques (en particulier après la nomination de Ramírez comme président en juin 1943), tantôt la tendance progressiste (après la démission forcée de Ramírez et la prise de pouvoir du duo Farrell / Perón fin février 1944). Cependant, dès novembre 1943, et pour la première fois dans l’histoire du pays, le mouvement syndical argentin eut part à la prise de décision politique grâce à une alliance composée principalement des courants socialiste et syndicaliste révolutionnaire, alliance qu’animeront Perón et Mercante et qui sera à la base du Parti travailliste et donnera naissance au péronisme.

Des mois d’une polarisation exacerbée entre péronistes et anti-péronistes, marquée notamment par une manifestation de masse contre le pouvoir dictatorial de Farrell le 19 septembre 1945, aboutiront au putsch militaire d’octobre 1945 et à l’emprisonnement de Perón ; ce coup de force des conservateurs donnera lieu à son tour à une ample mobilisation ouvrière en faveur du détenu sur la place de Mai le 17 octobre 1945, jour fatidique de l’histoire argentine, qui se solda par la libération de Perón et la promesse d’élections pour le mois de février de l’année suivante. Ce scrutin donna, contre toute attente, une nette victoire au camp péroniste, et permit l’accession de Perón à la présidence le 4 juin 1946, soit trois ans jour pour jour après le putsch initial de 1943.

Antécédents

Deux grandes circonstances aident à expliquer le coup d’État du 4 juin 1943 : la Décennie infâme, qui le précéda, et la Seconde Guerre mondiale.

La Décennie infâme (1930-1943)

La dénommée Décennie infâme commença avec le coup d’État du 6 septembre 1930 dirigé par le général corporatiste, nationaliste et catholique José Félix Uriburu, qui renversa le président Hipólito Yrigoyen, de l’Union civique radicale (UCR), élu démocratiquement en 1928 pour un second mandat. Le 10 septembre, Uriburu fut reconnu président de facto par la Cour suprême de la nation argentine, laquelle s’autorisa à cet effet d’un précédent jurisprudentiel qui servira de fondement à la doctrine des gouvernements de facto et sera utilisé ensuite pour légitimer tous les coups d’État militaires ultérieurs[1]. Le nouveau pouvoir décida d’interdire l’Union civique radicale.

Le 5 avril 1931 eurent lieu les élections provinciales de Buenos Aires, dont le résultat n’avait pas été prévu par le gouvernement : bien que le radicalisme eût été proclamé totalement « sorti de l’histoire », et que ce mouvement n’eût pas mené de campagne électorale et ne bénéficiât d’aucun appui dans la presse, le candidat radical Honorio Pueyrredón remporta le scrutin. Lors même qu’il manquait au radicalisme plusieurs voix au sein du collège électoral et qu’il dut négocier avec les socialistes pour se hisser au gouvernorat provincial, le gouvernement s’en effraya et la plupart des ministres présentèrent leur démission. Uriburu fut ainsi amené à réorganiser son cabinet, et nomma des ministres issus du secteur « liberal ». Le 8 mai, il suspendit le collège électoral provincial, et désigna Manuel Ramón Alvarado gouverneur de facto de la province de Buenos Aires[2].

Peu de semaines plus tard, une révolution emmenée par le lieutenant-colonel Gregorio Pomar éclata dans la province de Corrientes ; bien que promptement réprimée, elle procura à Uriburu le prétexte qu’il cherchait : il fit fermer tous les locaux de l’UCR, donna ordre d’arrêter des dizaines de dirigeants et fit interdiction aux collèges électoraux d’élire des politiciens liés directement ou indirectement à Yrigoyen ; Pueyrredón ayant été ministre d’Yrigoyen, il ne pouvait par conséquent plus être élu, et fut en outre expulsé du pays en même temps qu’Alvear. En plus, Uriburu suspendit les élections au poste de gouverneur prévues dans les provinces de Córdoba et de Santa Fe[3]. En septembre, il convoqua des élections pour le mois de novembre, et peu après annula les élections provinciales de Buenos Aires[4].

À la suite de l’échec du projet corporatiste, l’Argentine sera gouvernée par une nouvelle alliance politique qui se donna pour nom Concordancia et devait être l’incarnation du libéralisme conservateur traditionnel de l’Argentine[5] ; cette alliance se composait du Parti démocrate national (aussi connu simplement sous le nom de Parti conservateur), de l’Union civique radicale antipersonnaliste et du Parti socialiste indépendant, et allait ensuite gouverner le pays durant la Décennie infâme entre 1932 et 1943, par le biais des présidents Agustín P. Justo (1932-1938), Roberto Ortiz (1938-1940), et enfin Ramón Castillo (1940-1943), qui dut suppléer le président Ortiz décédé entre-temps. Cette période se caractérise par la mise en place du nouveau modèle économique connu sous le nom d’industrialisation par substitution aux importations.

En 1943 devaient se tenir des élections présidentielles, où l’on escomptait pouvoir monter une nouvelle fraude électorale qui donnerait la présidence au douteux entrepreneur sucrier Robustiano Patrón Costas, l’homme fort de la province de Salta pendant les quatre décennies précédentes. L’arrivée au pouvoir de Patrón Costas comme président devait assurer la continuité et la consolidation du régime frauduleux.

Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) eut une influence décisive et complexe sur les événements politiques en Argentine, en particulier sur le coup d’État du 4 juin 1943.

Au moment où éclata la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni exerçait une influence économique déterminante en Argentine. Toutefois, les États-Unis avaient su acquérir une position prépondérante sur tout le continent et était en passe de supplanter définitivement la Grande-Bretagne comme pouvoir hégémonique en Argentine. La guerre apparut comme un moment optimal pour y parvenir, plus particulièrement à partir de l’instant où les États-Unis eurent renoncé à leur neutralité par suite de l’attaque de Pearl Harbor par le Japon en 1941.

L’Argentine avait une longue tradition de neutralité vis-à-vis des guerres européennes, tradition respectée et défendue par tous les partis politiques depuis le XIXe siècle. Les raisons de la neutralité de l’Argentine sont complexes, mais l’une des principales est liée à sa qualité de fournisseur de produits vivriers aux Britanniques, et à l’Europe de façon générale. Tant lors de la première que de la deuxième guerre, la Grande-Bretagne avait besoin d’assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires (céréales et viande) de sa population et de ses troupes, ce qui n’eût pas été possible si l’Argentine n’avait pas maintenu sa neutralité, attendu que dans le cas contraire les navires de transport eussent été les cibles prioritaires de l’Allemagne et que les lignes d’approvisionnement eussent alors été coupées[6] - [7]. Dans le même temps, l’Argentine avait adopté une position traditionnellement réticente envers la vision hégémonique du panamericanisme promue par les États-Unis depuis la fin du XIXe siècle.

En décembre 1939, le gouvernement argentin consulta avec la Grande-Bretagne sur l’éventualité d’abandonner sa neutralité et de rejoindre le camp des Alliés. Le gouvernement britannique repoussa catégoriquement cette proposition, en rappelant ce principe : la principale contribution de l’Argentine était le ravitaillement, et pour le garantir, il était nécessaire qu’elle restât neutre. Au demeurant, les États-Unis aussi avaient jusque-là soutenu une position neutre, raffermie encore par les lois sur la neutralité de 1935-1939, en plus de leur traditionnel isolationnisme, encore que cette position basculât radicalement après que leurs bases militaires dans le Pacifique eurent été attaquées par le Japon le 7 décembre 1941[7].

Dans le sillage de Pearl Harbor, pendant la IIIe Réunion de consultation des ministres des Affaires étrangères (la Conférence de Rio de 1942) tenue en janvier 1942, les États-Unis s’efforcèrent d’obtenir que tous les pays du continent américain rejoignissent en bloc leurs rangs et entrassent en guerre. Pour les États-Unis, qui n’étaient en rien affectés par l’interruption du commerce entre l’Argentine et l’Europe, la Seconde Guerre mondiale apparut comme une excellente occasion d’achever d’imposer son hégémonie continentale, aussi bien politique (incarnée dans le panaméricanisme) qu’économique, et d’évincer definitivement la Grande-Bretagne de sa tête de pont en Amérique. Cependant, l’Argentine, par la voix de son chancelier, Enrique Ruiz Guiñazú, s’opposa à l’entrée en guerre collective des États américains, contrariant ainsi la proposition américaine. Par la suite, la pression nord-américaine ne cessera de prendre de l’ampleur jusqu’à devenir irrésistible.

Face à cette entrée en guerre, la population argentine était divisée en deux grands groupes : les « aliadófilos » et les « neutralistas », favorable, pour le premier, à l’entrée en guerre de l’Argentine aux côtés des Alliés, ou prônant, pour le second groupe, le maintien de la neutralité du pays. Un troisième groupe, les « germanophiles », minoritaires, conscients de l’impossibilité que l’Argentine entrât jamais en guerre aux côtés des puissances de l'Axe, s’était résigné à se joindre aux neutralistes.

Si le président du Parti radical antipersonnaliste, Roberto Marcelino Ortiz (1938-1942), autant que le conservateur Ramón Castillo (1942-1943), avait préservé la neutralité, il était certain en revanche que le candidat officiel Robustiano Patrón Costas déclarerait la guerre à l’Axe. Cette circonstance pesa d’un poids très lourd sur les Forces armées, d’autant que dans les rangs de l’armée argentine la position favorable au maintien de la neutralité était majoritaire.

Situation économique et sociale

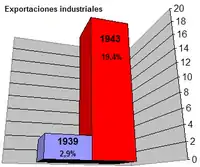

Une des conséquences directes de la Seconde Guerre mondiale sur la réalité argentine fut l’accélération du processus d’industrialisation. En 1943, pour la première fois, l’indice de la production industrielle depassa celui de l’activité agricole[8]. Les exportations industrielles avaient augmenté de 2,9 % du total des exportations en 1939, à 19,4 % en 1943, le poste le plus important étant les produits textiles[9].

Entre 1941 et 1946, la classe ouvrière industrielle accrut ses effectifs de 38 %, passant de 677 517 à 938 387 travailleurs[10]. Les usines se concentraient principalement dans l’agglomération portègne, laquelle en 1946 réunissait 56 % des établissements industriels et 61 % de l’ensemble des ouvriers du pays[11].

D’autre part, la Grande Dépression de 1929 avait diminué le courant migratoire en provenance d’Europe, et fait place à un nouveau courant de migrations intérieures, qui transforma profondément, quantitativement et culturellement, la classe ouvrière argentine. Si en 1936, 36 % de la population de la ville de Buenos Aires était d’origine étrangère et 12 % seulement provenait de l’intérieur du pays (c’est-à-dire des zones rurales et de petites villes), en 1947 la proportion d’étrangers était retombée à 26 % et celle des migrants intérieurs avait doublé, atteignant à présent 29 %[12]. La moyenne annuelle du nombre de provinciaux venant s’installer à Buenos Aires, qui n’était encore que de 8 000 entre 1896 et 1936, monta à 72 000 entre 1936 et 1943 et à 117 000 entre 1943 et 1947[13].

Les nouvelles conditions socio-économiques et la concentration géographique d’un nouveau prolétariat laissaient présager de grands changements socio-politiques, avec Buenos Aires comme épicentre.

Le coup d’État du 4 juin 1943

Quoique les forces armées aient été l’un des piliers de soutien des gouvernements successifs de la Décennie infâme, les rapports entre armée et pouvoir étaient allés, au cours des dernières années du régime, en se détériorant progressivement, par l’effet de l’avènement d’une nouvelle génération de militaires, différente par sa composition, et surtout par l’effet du processus d’industrialisation engagé de façon soutenue dans le pays tout au long de cette décennie. Le développement de l’industrie en Argentine s’était produite en relation intime avec les Forces armées et en fonction des besoins de la défense nationale.

Le président Ramón Castillo avait eu à affronter plusieurs conspirations militaires et tentatives avortées de coup d’État, et tout dernièrement avaient été tramées plusieurs conspirations civico-militaires (comme celle du GOU, dirigée par le radical Ernesto Sanmartino et le général Arturo Rawson[14], ou les opérations que menait le radical unioniste Emilio Ravignani, etc.)[14]. Pourtant, le coup d’État du 4 juin 1943 n’avait été prévu par personne et fut exécuté avec une grande dose d’improvisation et, à la différence de tous les coups d’État qui s’étaient produits en Argentine, quasiment sans la participation de civils[15]. José Luis Romero le considérait comme une « manœuvre de sauvetage du groupe compromis dans l’infiltration nazie, compliqué par la prévention d’un virage de Castillo vers les États-Unis »[16].

Le fait concret qui déclencha le coup d’État militaire fut la démission que, le 3 juin, le président Castillo exigea de son ministre de la Guerre, le général Pedro Pablo Ramírez, au motif que celui-ci s’était entretenu le 26 mai avec un groupe de dirigeants de l’Union civique radicale, lesquels lui offraient la candidature à la présidence de la république en vue des élections prochaines, où il devait prendre la tête de l’Union démocratique[17], alliance que l’aile modérée du radicalisme (les unionistes) s’efforçait alors de mettre sur pied, aux côtés du Parti socialiste et du Parti démocrate progressiste, et avec l’appui des communistes[18].

Le putsch fut décidé la veille lors d’une réunion à Campo de Mayo présidée par les généraux Arturo Rawson et Pedro Ramírez. Il est un fait d’intérêt historique que ni le général Edelmiro Farrell, ni le colonel Juan Perón, qui seront par la suite les principaux dirigeants de la Révolution de 1943, n’assistèrent à ladite réunion ― Farrell, qui s’excusa de ne pouvoir faire partie du groupe putschiste pour raisons personnelles lorsqu’il y fut invité par le général Rawson, et Perón, parce qu’on n’était pas parvenu à le trouver[19].

Dans la matinée du 4 juin sortit de Campo de Mayo, au nord-ouest de Buenos Aires, une force militaire de 8 000 soldats emmenée par les chefs du soulèvement, savoir : les généraux Arturo Rawson et Elbio Anaya, les colonels Emilio Ramírez et Fortunato Giovannoni, et le lieutenant-colonel Tomás A. Ducó (célèbre président du Club Atlético Huracán). Une fois parvenue à l’École de Union démocrae de la marine (ESMA), dans le quartier de Núñez, la colonne fut attaquée par des forces loyales qui s’y étaient retranchées, les combats se soldant par 30 morts et 100 blessés[20]. Après que l’ESMA se fut rendue, le président Castillo s’embarqua sur la corvette Drummond[21], avec ordre de s’éloigner en direction de l’Uruguay, laissant vide la Casa Rosada, qu’allèrent alors occuper les généraux Juan Pistarini, Armando Verdagauer, Pedro Pablo Ramírez et Edelmiro Farrell, et les amiraux Sabá H. Sueyro et Guisasola ; les nouveaux occupants accueillirent la colonne rebelle peu après midi, et le général Arturo Rawson prit le titre de président de la république[22].

Dans un premier temps, toutes les forces politiques et sociales appuyèrent le coup d’État, avec plus ou moins d’enthousiasme, à la seule exception du Parti communiste[23]. Il en fut de même de la Grande-Bretagne et des États-Unis, qui, aux dires de David Kelly (en), ambassadeur du Royaume-Uni en Argentine à cette époque, reçurent le putsch « avec des cris de satisfaction »[24]. L’ambassade d’Allemagne au contraire eut soin dès la veille de brûler ses archives[25].

Les organisateurs du coup d’État et le rôle du GOU

À ce moment, l’armée argentine se composait de seulement deux forces : l’armée (ejército) et la marine (armada). Les officiers de la marine étaient généralement issus des secteurs aristocratiques et des classes supérieures. L’armée, au contraire, venait de subir d’importants changements dans sa composition ; y avaient fait leur apparition en effet des groupes d’officiers issus des classes moyennes et moyennes inférieures, porteurs de nouvelles idées en matière de défense, idées préconisant l’industrialisation des productions militaires et un rôle actif de l’État dans la promotion de ces activités.

L’armée était divisée en deux grandes factions : les nationalistes et les libéraux. Sans pour autant être des groupes homogènes, les premiers avaient en commun une préoccupation particulière sur le développement de l’industrie nationale, sur les relations avec l’Église catholique et sur l’adoption d’une position internationale autonome ; beaucoup parmi eux entretenaient des rapports étroits avec le radicalisme et étaient originaires des classes moyennes. Les seconds, les libéraux, partageaient une commune volonté de rapprochement avec les grands groupes de pouvoir économique, majoritairement britanniques ou américains, adhéraient à la prémisse que l’Argentine devait avoir une structure productive essentiellement agricole, et appartenaient généralement aux classes supérieures.

Les bouleversements politiques, économiques et sociaux survenus durant la décennie 1930 avaient été à l’origine de l’apparition d’une multiplicité de groupes différents animés de nouvelles aspirations, non seulement dans les forces armées, mais aussi dans tous les secteurs politiques et sociaux. Cette hétérogénéité était jugulée par la stature dirigeante indiscutée dont jouissait le général Agustín P. Justo dans le milieu militaire. Cependant Justo mourut précisément le 11 janvier 1943, laissant l’armée sans la contention de son autorité et mettant ainsi en train un processus de réalignements et de luttes internes entre les différents groupes de militaires.

La majorité des historiens de toutes tendances considèrent que le Groupe d’officiers unis, mieux connu sous son sigle GOU, société militaire secrète créée le 10 mars 1943 et dissoute le 23 février 1944, joua un rôle décisif dans l’organisation du coup d’État et dans le gouvernement militaire issu de celui-ci[26]. Toutefois, quelques historiens ont plus récemment mis en doute l’ampleur supposée de l’influence du GOU, la qualifiant de « mythe »[27] ; l’historien américain Robert Potash, qui a étudié en détail le rôle de l’armée dans l’histoire argentine moderne, a fortement relativisé la participation du GOU dans le putsch du 4 juin, déclarant :

« La direction du GOU n’avait pas directement sous la main les ressources militaires nécesaires à réaliser une révolution [...]. Le mouvement militaire du 4 juin ne fut pas le résultat d’un plan élaboré méticuleusement par le GOU, ni même par quelque autre groupe d’officiers[...]. Bien plutôt, il fut une rapide improvisation dont les participants s’étaient à peine concertés pour s’accorder sur des objectifs spécifiques, hormis celui du renversement du président Castillo[28]. »

Si les historiens sont en désaccord sur nombre de circonstances qui entourent le GOU, toutefois un consensus existe pour affirmer qu’il s’agit d’un groupe restreint d’officiers, avec une notable proportion d’officiers moins hauts gradés, surtout de colonels et de lieutenants-colonels. Il manquait au GOU une idéologie précise, mais tous ses membres partageaient une vision nationaliste et anticommuniste, adoptaient une position « neutraliste » vis-à-vis de la guerre, et étaient très désireux d’en terminer avec les pratiques de corruption politique patentes des gouvernements conservateurs.

Les noms des officiers qui fondèrent le GOU en mai 1943 s’énumèrent comme suit[29] :

- les colonels : Miguel Ángel Montes, Enrique P. González, Juan Perón[30] et Emilio Ramírez (fils du général Pedro Pablo Ramírez). À la mi-juillet vint s’y joindre Eduardo Ávalos, complétant ainsi le groupe de commandement. Les derniers cités seront connus sous l’appellation de « les quatre colonels »[31].

- les lieutenants-colonels : Urbano de la Vega, Domingo Mercante, Oscar A. Uriondo, Julio Lagos (qui sera l’un des chefs de la Révolution libératrice de 1955), Severo Eizaguirre, Tomás A. Ducó (célèbre dirigeant de football), Arturo Saavedra, Aristóbulo Mittelbach, Bernardo Menéndez[32], Agustín de la Vega et Bernardo Guillanteguey.

- les majors : Heráclito Ferrazano, Fernando González et Héctor Ladvocat.

- le capitaine : Francisco Filippi (gendre du général Pedro Pablo Ramírez).

Robert Potash et Félix Luna considèrent que Juan Carlos Montes et Urbano de la Vega furent à l’initiative du groupe. L’on sait aussi que les frères Montes étaient des radicaux et des yrigoyénistes actifs, entretenant d’étroites relations avec Amadeo Sabattini (UCR), qui, à son tour, était lié d’amitié avec Eduardo Ávalos[33]. L’historien Roberto Ferrero cependant soutient pour sa part que les deux cerveaux du GOU étaient Enrique P. González et Emilio Ramírez[34]. Enfin, les généraux Pedro Pablo Ramírez et Edelmiro Farrell maintenaient d’étroits contacts avec le GOU ; le premier, futur président, était le père du colonel Ramírez et le beau-père du capitaine Filippi.

Les historiens ne s’accordent pas davantage quant au rôle joué par Perón au sein du GOU. Quelques-uns, comme Hugo Gambini et Fermín Chávez, à partir d’angles de vue politiques divergents, estiment que Perón, quoique d’un grade militaire relativement bas, fut le cerveau et le vrai chef du GOU. D’autres, comme Félix Luna et Roberto Ferrero, attribuent à Perón un rôle de second plan, du moins au début. Potash pense que s’il joua un rôle important dans l’organisation du groupe, il le partageait avec d’autres dirigeants tels que Ramírez, González et Montes. Rogelio García Lupo pour sa part tient que le GOU était dans une large mesure un mythe, une opération de renseignement militaire[35]. Il est certain en tous cas que Perón n’occupera pas de charges politiques importantes dans le gouvernement avant fin 1943, lorsqu’il entra en fonction en tant que secrétaire au Travail.

L’existence du GOU traduisait les ambitions des officiers plus jeunes, de qui beaucoup étaient issus des couches moyennes et inférieures peu influentes de la société argentine, et qui se virent devant une occasion historique d'ascension sociale lorsqu’en 1943 vint à mourir le général Agustín P. Justo, qui avait dominé l’armée pendant près de deux décennies. Du reste, la Révolution de 1943 se caractérisa justement par l’absence d’une instance dirigeante bien définie.

Par delà le débat à propos de la véritable influence du GOU dans la Révolution de 1943, les forces armées agentines, en particulier après la mort du general Justo, étaient une conjonction instable de groupes à l’idéologie imprécise et relativement autonomes, qui entretenaient des relations avec les centres de pouvoir tant anciens que nouveaux, mais dont les positions devaient se préciser au fur et à mesure que le processus politique irait se développant.

L’éphémère dictature du général Rawson

Le général Arturo Rawson était un fervent catholique, membre du très conservateur Parti démocrate national et issu d’une famille traditionnelle de l’aristocratie argentine. Il dirigeait un groupe de conspirateurs que sera appelé « les généraux du Jousten », en référence à l’hôtel-restaurant du même nom sis Avenida Corrientes (angle rue 25 de Mayo), où ils avaient coutume de se réunir.

Le groupe se composait de militaires qui allaient occuper de hauts postes dans le gouvernement issu du coup d’État : le général Diego I. Mason (à l’agriculture) et les contre-amiraux Benito Sueyro (à la marine) et son frère Sabá Sueyro (vice-président de la république). Faisait également partie du groupe, en tant qu’« opérateur civil », l’homme politique Ernesto Sammartino (de l’UCR), qui fut convoqué par Rawson au lendemain du coup d’État pour organiser le cabinet ministériel ; cependant, quand il arriva à la Casa Rosada, dans le désordre de la jeune révolution, personne n’eut l’idée d’avertir Rawson de sa présence dans l’antichambre, en raison de quoi Sammartino, après un temps d’attente diplomatique, finit par rentrer chez lui[37].

La dissension politique se fit jour le lendemain lorsque Rawson communiqua aux dirigeants militaires le nom des personnes appelées à faire partie de son cabinet. Parmi elles figuraient trois amis personnels liés au régime déchu et d’appartenance droitière reconnue, à savoir le général Domingo Martínez, José María Rosa (fils) et Horacio Calderón. Les décideurs militaires, qui resteront en état de délibération permanente tout au long de la révolution, rejetèrent péremptoirement ces noms, et l’insistance de Rawson à maintenir les personnalités contestées entraînèrent sa démission le 6 juin. Il fut relayé par le général Pedro Pablo Ramírez, celui justement qui avait déclenché le putsch après qu’il eut été écarté par Castillo à la suite de sa réunion avec les radicaux en vue de se voir offrir la candidature pour le compte de l’Union démocratique[38].

Deux années après, en 1945, le général Rawson tentera de monter depuis Córdoba un coup d’État contre Farrell et Perón, lequel échoua mais ouvrit la voie à la mise en œuvre du dessein caressé par le général Ávalos et par plusieurs officiers de Campo de Mayo et visant au congédiement et à la mise en détention de Perón, dans la semaine avant les mobilisations populaires du 17 octobre 1945[39].

Dictature du général Pedro Pablo Ramírez

Le 7 juin, le général Pedro Pablo Ramírez fut investi président de la république et Sabá Sueyro vice-président. Ramírez sera président durant les huit premiers mois de la Révolution de 1943. Il avait été ministre de la Guerre sous Castillo et, peu de jours avant le putsch, avait été proposé par un secteur du radicalisme à la tête du binôme présidentiel formé pour le compte d’une alliance d’opposition en gestation, nommée Unión Democrática[40]. Son premier cabinet ministériel était intégralement constitué de militaires, à l’exception du ministre des Finances[41] :

- ministère des Finances : Jorge Santamarina ;

- ministère de l’intérieur : le colonel Alberto Gilbert ;

- ministère des Relations extérieures : le contre-amiral Segundo Storni ;

- ministère de la Justice et ministère de l’Instruction publique : le colonel Elbio Anaya ;

- ministère de la Marine : le contre-amiral Benito Sueyro ;

- ministère de l’armée : le général Edelmiro J. Farrell ;

- ministère de l’Agriculture : le général de brigade Diego I. Mason ;

- ministère des Travaux publics : le vice-amiral Ismael Galíndez.

Si le cabinet ne comprenait aucun des membres du GOU, deux d’entre eux furent nommés à des postes stratégiques : les colonels Enrique P. González au secrétariat privé de la présidence, et Emilio Ramírez, fils du président, à la fonction de chef de la police de la Buenos Aires. Ces deux personnalités, ainsi que le colonel Gilbert et le contre-amiral Sueyro, s’assembleront pour former le cercle politique intime du président Ramírez. Le colonel Juan Perón fut chargé du secrétariat du ministère de l’Armée, sous tutelle du ministre Farrell, fonction certes importante, mais de moindre portée[41].

Premières mesures

Les premières mesures adoptées par les gouvernements de Rawson et de Ramírez furent pour limiter les libertés individuelles et museler les différents secteurs politiques et sociaux. Dès le 4 juin 1943, jour de la révolution, les nouvelles autorités procédèrent à des détentions de dirigeants et militants communistes, qui pour la plupart furent incarcérés dans des prisons de Patagonie, comme celle dans la ville de Neuquén, pour autant qu’ils n’eussent pas réussi à s’échapper en plongeant dans la clandestinité ou en prenant le chemin de l’exil en Uruguay[42].

Ainsi, le 6 juin, les dirigeants de la Fédération ouvrière de l’industrie de la viande (la FOIC, selon son sigle espagnol) furent-ils détenus et envoyés dans le sud du pays, et virent-ils leurs locaux fermés et leur secrétaire général José Peter retenu prisonnier sans jugement pendant un an et 4 mois. En juillet, le gouvernement déclara dissoute la CGT no 2, dans lequel s’étaient, dès après la scission de la Confédération générale du Travail (CGT) survenue en octobre 1942, regroupés les syndicats appuyant les partis socialiste et communiste[43].

Le 15 juin, le gouvernement décréta la dissolution de l’association pro-Alliés Acción Argentina, et en août un régime d’associations professionnelles fut approuvé tendant à accentuer le contrôle de l’État sur les syndicats[44]. Le 23 août fut nommé un interventeur militaire chargé de placer sous tutelle de l’État le syndicat de cheminots Unión Ferroviaria, en écartant ses responsables. En outre, le gouvernement décida de dissoudre le Congrès national et de faire subir une intervention à l’université nationale du Litoral. Toutes ces mesures seront la cause d’une vaste confrontation du gouvernement avec d’amples secteurs politiques et sociaux, en particulier avec le mouvement étudiant.

Concomitamment avec ces mesures, le gouvernement de Rawson prescrit le gel des fermages et métayages ruraux, ce qui fut ressenti positivement par les travailleurs et les chacareros (petits et moyens exploitants agricoles), et mit sur pied une Commission d’enquête, composée de Matías Rodríguez Conde, Juan Sabato et Juan P. Oliver, chargée de se pencher sur le scandale de la CHADE (es), mais qui eut également pour mission de renforcer la lutte contre la corruption et qui produisit le rapport Rodríguez Conde. Ce rapport, achevé de rédiger le 27 mai 1944, proposait de prendre deux décrets tendant à retirer à la CHADE sa personnalité juridique, d’annuler les prorogations et de réduire les tarifs. Cependant, le rapport ne fut pas publié avant 1956 et, par décision de Juan Perón, alors vice-président de facto, les propositions ne seront même pas examinées[45]. La CHADE fut l’une des rares entreprises à ne pas être nationalisées sous le gouvernement de Perón (1946-1955), sans doute en raison de ce qu’elle avait soutenu financièrement sa campagne électorale[46].

La démission de l’amiral Storni

Dans les premiers mois après le coup d’État survint aussi l’incident qui conduisit à la démission du ministre des Affaires étrangères, l’amiral Segundo Storni. Storni était l’un des rares militaires argentins qui à cette époque avaient des sympathies pour les États-Unis, où d’ailleurs il avait vécu plusieurs années. Bien qu’il fût nationaliste, il était en même temps « aliadófilo », c’est-à-dire favorable à l’entrée en guerre de l’Argentine aux côtés des Alliés. Le 5 août 1943, il envoya en ce sens une lettre personnelle au secrétaire d’État des États-Unis, Cordell Hull, lui laisant entendre que l’Argentine se proposait de rompre ses relations diplomatiques avec les puissances de l'Axe, mais tout en lui demandant quelque patience, le temps de mettre en place un climat de rupture en Argentine, et sollicitant en même temps les États-Unis de faire un geste en matière de fourniture d’armements qui serait propre à isoler les neutralistes. Dans le but de faire pression sur le gouvernement argentin, Cordell Hull rendit publique la lettre de Storni, fustigeant en outre, en termes âpres, le traditionnel neutralisme argentin[47].

La manœuvre produisit l’effet contraire à celui escompté, provoquant une recrudescence du sentiment anti-nordaméricain, déjà fort sans cela, surtout au sein des forces armées, et entraînant la démission de Storni et son remplacement par un neutraliste, le colonel Alberto Gilbert, qui avait jusque-là occupé le poste de ministre de l’Intérieur. Pour le suppléer dans cette fonction, Ramírez désigna un membre du GOU, le colonel Luis César Perlinger, nationaliste catholico-hispaniste, qui devait l’année suivante prendre la tête de la réaction de droite contre le duo Farrell-Perón.

La démission de Storni entraîna celle de Santamarina (aux Finances), de Galíndez (Travaux publics) et d’Anaya (Justice), et ouvrit les portes du gouvernement au secteur de l’ultradroite nationaliste et catholico-hispaniste, lequel mettra aussi la main sur le nouveau ministère de l’Éducation nationale, par la personne du célèbre écrivain Gustavo Martínez Zuviría, dit Hugo Wast. Jusqu’à cette date, en dépit des pressions des nationalistes, Ramírez avait maintenu à leurs postes les dirigeants libéraux ; mais la chute de Storni et l’ascension de Perlinger donna aux narionalistes l’hégémonie au sein du gouvernement.

La politique éducative et l’opposition estudiantine

La révolution de 1943 confia ainsi l’enseignement au secteur nationaliste catholico-hispaniste de droite. Ce processus débuta le 28 juillet 1943, lorsque le gouvernement mit sous sa tutelle directe l’université nationale du Litoral, nommant interventeur Jordán Bruno Genta. La Fédération universitaire du Litoral (FUL) protesta énergiquement contre la désignation de Genta, à quoi le gouvernement militaire répliqua en mettant son secrétaire général en détention et en expulsant les étudiants et les professeurs qui manifestaient leur opposition.

L’université argentine était régie par les principes de la Réforme universitaire de 1918, laquelle avait instauré l’autonomie universitaire, la participation étudiante dans la direction des universités, et la liberté d'enseignement. Genta, connu pour ses idées d’ultra-droite et hostiles à ladite Réforme universitaire, soutint, à peine fut-il investi dans sa fonction, que le pays avait besoin de créer « une aristocratie de l’intelligence, nourrie sur le tronc romain et hispanique »[48]. Ces déclarations déclenchèrent le premier affrontement au sein même des forces ayant soutenu la Révolution de 1943, après que le groupe nationaliste radical FORJA, qui appuyait la Révolution de 1943, eut durement critiqué le discours de Genta, considérant que celui-ci comportait « la suprême adulation du banditisme universitaire qui a trafiqué avec tous les biens de la nation »[49]. Réagissant à ces propos, le gouvernement militaire décida d’emprisonner le penseur radical et futur péroniste Arturo Jauretche[50].

Quoique Genta fût finalement contraint de démissionner, la confrontation du gouvernement avec le mouvement étudiant se généralisa et vint à se polariser à l’extrême, tandis que dans le même temps le secteur nationaliste catholico-hispaniste continuait sa progression en accaparant les positions importantes dans le gouvernement militaire. En octobre, Ramírez avait mis sous tutelle directe la totalité des universités et amplifié plus avant encore la participation politique du nationalisme catholique de droite, par la nomination, déjà mentionnée, des ministres Perlinger et Martínez Zuviría, tout en proclamant hors la loi la Fédération universitaire argentine (FUA).

L’idéologie de ce groupe (ultra-catholique, hispaniste, élitiste, antidémocratique et antiféministe) s’exprimera à cette époque à travers un ensemble de déclarations provocatrices :

« Sarmiento[51] amena trois fléaux dans le pays : les Italiens, les moineaux et les institutrices[52]. »

« Nous devons cultiver notre personnalité différenciée et la maintenir dans le tronc fondateur, qui est criollo, par là hispanique, catholique, apostolique et romain[54]. »

« La dignification de la femme consiste à ne pas la soustraire à sa vocation spécifique[54]. »

Parmi les fonctionnaires se réclamant du nationalisme catholico-hispaniste de droite et occupant des fonctions de gouvernement durant la Révolution de 1943, l’on relève les noms de : Gustavo Martínez Zuviría (alias Hugo Wast, ministre de l’Éducation nationale), Alberto Baldrich (idem), José Ignacio Olmedo (Conseil national de l’éducation), Jordán Bruno Genta puis Salvador Dana Montaño (interventeur dans l’université nationale du Litoral, UNL), Tomás D. Casares (interventeur dans l’université de Buenos Aires, UBA), Santiago de Estrada (interventeur dans l’université nationale de Tucumán, UNT), Lisardo Novillo Saravia (interventeur dans l’université nationale de Córdoba, UNC), Alfredo L. Labougle (recteur de l’université nationale de La Plata, UNLP), Juan R. Sepich (directeur du Colegio Nacional de Buenos Aires, rebaptisé à son ancien nom colonial Colegio Universitario San Carlos).

Le 14 octobre 1943, un groupe de 150 personnalités politiques et culturelles, emmené par le scientifique Bernardo Houssay, signa une Déclaration à propos de la démocratie effective et de la solidarité latinoaméricaine demandant la convocation d’élections et l’entrée en guerre de l’Argentine contre l’Axe[55]. Ramírez réagit par une mise à pied de ceux des signataires qui appartenaient à la fonction publique.

Novembre 1943 : avènement de Perón et rôle accru des syndicats

.jpeg.webp)

Les historiens ont des opinions divergentes quant au degré d’influence qu’avait Juan Perón sur la politique argentine avant le 27 octobre 1943, date à laquelle il prit la direction d’une subdivision insignifiante du gouvernement : le département du Travail[56]. Il est certain que cette fonction fut la première fonction officielle qu’exerça Perón et que c’est à partir de cette date que sa figure commença à acquérir une importance publique, en particulier par le biais de l’arrivée des syndicats sur l’avant-scène de la vie politique nationale.

Le gouvernement de Ramírez avait adopté envers les syndicats une attitude similaire à celle des gouvernements antérieurs : rôle politique et institutionnel réduit, absence généralisée de mise en œuvre de la législation du travail, sympathie pro-patronale et répressions ponctuelles.

En 1943, le mouvement ouvrier argentin, le plus développé d’Amérique latine à cette époque, était divisé en quatre centrales syndicales : la CGT no 1, majoritairement socialiste et syndicaliste révolutionnaire, et englobant les puissants syndicats de cheminots ; la CGT no 2, comprenant des socialistes et des communistes ; la petite Union syndicale argentine (en abrégé USA), composée de syndicalistes révolutionnaires ; et la quasi inexistante Fédération ouvrière régionale argentine (FORA), de tendance anarchiste. L’une des premières mesures de Ramírez sera de dissoudre la CGT no 2, dirigée par le socialiste Francisco Pérez Leirós, et qui regroupait d’importants syndicats tels que la Fédération argentine des employés de commerce et de services (FAECYS), dirigée par le socialiste Ángel Borlenghi, et les syndicats communistes (construction, industrie de la viande, etc.), que Ramírez taxa d’extrémistes. Paradoxalement, la mesure eut pour effet immédiat le passage de nombreux syndicats auparavant intégrés à la CGT no 2 vers la nouvelle centrale syndicale unique CGT, dirigée par le socialiste José Domenech, qui s’emploiera à la renforcer.

Peu après, le gouvernement fit passer une législation sur les syndicats, laquelle, si elle répondait à quelques attentes syndicales, permettait aussi la mise sous tutelle directe (intervention) des organisations syndicales par l’État. Bientôt d’ailleurs, le gouvernement de Ramírez fit usage de cette loi pour intervenir dans les puissants syndicats de cheminots, le cœur de la CGT, qu’étaient l’Unión Ferroviaria et La Fraternidad. En octobre, les autorités répliquèrent à une série de grèves par l’arrestation de dizaines de dirigeants ouvriers. Il devint rapidement évident que le gouvernement militaire renfermait dans ses rangs d’influents groupes anti-syndicaux.

Dès que le coup d’État s’était produit, le mouvement syndical avait commencé à se concerter sur la meilleure stratégie à adopter pour ses relations avec le gouvernement militaire. Plusieurs historiens, parmi lesquels on note en particulier Samuel Baily[57], Julio Godio et Hiroshi Matsushita[58], ont démontré que depuis la fin de la décennie 1920 le mouvement ouvrier argentin avait progressivement évolué vers un nationalisme travailliste[59], qui impliquait un engagement plus étroit des syndicats dans l’appareil d’État.

Le premier pas fut franchi par les dirigeants de la CGT no 2, avec à leur tête Francisco Pérez Leirós, à travers l’entrevue qu’ils eurent avec le ministre de l’Intérieur, le général Alberto Gilbert. Les syndicalistes demandèrent au gouvernement de convoquer des élections, lui offrant l’appui d’une marche syndicale sur la Casa Rosada, mais le gouvernement repoussa cette offre et décida de dissoudre la CGT no 2[60].

Peu après, un autre groupe syndical, emmené cette fois par Ángel Borlenghi (socialiste et secrétaire général de la puissante Confédération générale des employés de commerce au sein de la CGT no 2), Francisco Pablo Capozzi (La Fraternidad) et Juan Atilio Bramuglia (Unión Ferroviaria), choisit, quoique sous réserve et avec méfiance, d’établir des relations avec un secteur du gouvernement militaire plus enclin à accepter les revendications syndicales, et consentit à faire partie d’une alliance susceptible d’influer sur le cours des événements. La personne désignée pour le contact initial était le colonel Domingo Mercante, fils d’un important responsable syndical ferroviaire et membre du GOU. Mercante à son tour associa à la démarche son compagnon politique et ami intime, le colonel Juan Perón[61].

Les syndicalistes proposèrent aux militaires de créer un secrétariat au Travail, de renforcer la CGT et d’adopter un ensemble de lois sur le travail prenant en compte les revendications historiques du mouvement ouvrier argentin. Lors de cette réunion, Perón synthétisa ces revendications en les définissant comme une politique visant à « dignifier le travail »[62].

Depuis lors, les colonels Perón et Mercante se réunissaient régulièrement avec les syndicats. Le 30 septembre 1943, ils tinrent une réunion publique aux côtés de 70 dirigeants syndicaux, à la suite d’un préavis de grève générale révolutionnaire formulé par la CGT pour octobre et appuyé par toute l’opposition. Pendant ladite réunion, les syndicalistes communistes exigèrent comme condition préalable à tout dialogue avec le gouvernement la libération de José Peter, secrétaire général du syndicat de l’Industrie de la viande, qui venait d’être emprisonné en raison d’une grève déclarée dans les entrepôts frigorifiques. Perón intervint personnellement dans le conflit, fit pression sur les entreprises pour qu’elles conclussent une convention collective avec le syndicat (le premier en date dans ce secteur) et obtint l’élargissement du dirigeant communiste[63]. D’autre part, Alain Rouquié signale que les tractations menées par les colonels Perón et Mercante aboutirent à ce qu’un accord fut signé avec le fougueux Sindicato Autónomo de la Carne de Berisso y Ensenada, qui était en opposition ouverte avec le syndicat communiste Federación Obrera de la Industria de la Carne (FOIC), plus représentatif pourtant et d’importance nationale[64].

La répercussion sur le mouvement ouvrier fut notable et le groupe de syndicalistes favorable à une alliance avec ce secteur du gouvernement militaire connut une forte croissance et accueillit en son sein d’autres socialistes tels que José Domenech (cheminots), David Diskin (employés de commerce), Alcides Montiel (industrie de la bière) et Lucio Bonilla (textile), mais aussi des syndicalistes révolutionnaires provenant de l’Union syndicale argentine (USA), tels que Luis Gay (compagnies de téléphone) et Modesto Orozo (idem), et même quelques communistes comme René Stordeur (industries graphiques) et Aurelio Hernández (santé)[65], et jusqu’à des trotskystes comme Ángel Perelman (métallurgie). Un des premiers effets de la nouvelle relation établie entre syndicalistes et militaires sera la non participation de la majorité des syndicats à la grève générale révolutionnaire prévue, qui ainsi passa inaperçue.

Peu de temps plus tard, le 27 octobre 1943[56], la précaire alliance entre syndicalistes et militaires réussit à obtenir que Ramírez désignât Perón directeur du département du Travail, poste apparemment sans valeur aucune. L’une des premières mesures de Perón fut de retirer les interventeurs des syndicats de cheminots et de nommer à leur place le colonel Mercante. Dans le même temps, le Comité central confédéral de la CGT, composé de socialistes, décida de créer une Commission pour l’unité syndicale à l’effet de rétablir une centrale unique, objectif traditionnel du mouvement ouvrier argentin[66].

Un mois après, le 27 novembre 1943, Perón, avec l’appui du général Farrell, obtint que le président Ramírez approuvât l’instauration du secrétariat au Travail et à la Prévoyance, doté d’un statut semblable à un ministère, et placé sous la dépendance directe du président de la Nation[56].

En sa qualité de secrétaire au Travail, Perón réalisa une œuvre notable, faisant adopter les lois sur le travail réclamées historiquement par le mouvement ouvrier argentin (à savoir : la généralisation de l’indemnité de licenciement dont bénéficiaient depuis 1934 les employés de commerce, la retraite pour les employés de commerce, le statut d’ouvrier agricole, l’hôpital polyclinique pour les cheminots, les écoles techniques pour ouvriers, l’interdiction des agences de placement, la création d’une juridiction de prud'hommes, le treizième mois), rendant plus efficace l’inspection du travail existante pour garantir l’application de la nouvelle législation, et mettant en place pour la première fois la négociation collective, qui se généralisera ensuite comme outil de régulation de base des rapports entre capital et travail. En outre, il laissa sans effet le décret-loi sur les associations syndicales sanctionné par Ramírez dans les premières semaines de la révolution, et qui était critiqué par tout le mouvement ouvrier.

Parallèlement à cette activité législative, Perón, Mercante et le groupe initial de syndicalistes partie prenante de l’alliance (les socialistes Borlenghi et Bramuglia, principalement) commencèrent à fonder un nouveau courant syndical appelé à revêtir une identité travailliste-nationaliste. Le groupe adopta un positionnement anticommuniste, déjà présent à la CGT no 1, et, s’appuyant sur le pouvoir du secrétariat au Travail, mit sur pied de nouveaux syndicats dans les branches où il n’y en avait pas encore (chimie, électricité, tabac) et en fonda d’autres parallèles destinés principalement à affaiblir les syndicats communistes (viande, construction, textile, metallurgie).

Abandon de la neutralité et crise du gouvernement de Ramírez

Début 1944, l’alliance de Perón avec les syndicats provoqua la première grande division interne chez les militaires. Sommairement, deux groupes s’étaient constitués :

- le premier, emmené par le président Ramírez, le général Juan Sanguinetti (interventeur dans la cruciale province de Buenos Aires), et les colonels Luis César Perlinger, Enrique P. González et Emilio Ramírez (fils du président), s’adossait au nationalisme catholico-hispaniste de droite et mettait en cause la politique sociale pro-ouvrière de Perón. Ce groupe réussit à attirer d’autres secteurs, aux appartenances disparates, qui s’inquiétaient des avancées syndicales dans le gouvernement et qui, schématiquement, se proposaient de destituer Farrell pour le remplacer par le général Anaya[67].

- le second, dirigé par le général Farrell et le colonel Perón. Ce groupe ne soutenait pas Ramírez ni son projet de se perpétuer au gouvernement, et avait mis en action une stratégie visant à doter la Révolution de 1943 d’un soubassement populaire, d’une part en approfondissant l’efficace alliance avec les syndicats en vue de forger un nationalisme travailliste, et d’autre part en cherchant des appuis dans les partis politiques, principalement les radicaux intransigeants, et spécifiquement Amadeo Sabattini, dans le but de consolider le nationalisme économique déjà présent dans l’yrigoyénisme de la première heure[67].

Ferrero soutient que le duo Farrell-Perón tenta de façonner un « nationalisme populaire » orienté vers une sortie démocratique hors du régime dictatorial, et apte à affronter le « nationalisme élitiste » non démocratique que soutenait Ramírez[68].

À cette division interne du pouvoir militaire se superposait une situation internationale clairement défavorable au gouvernement, qui s’était retrouvé totalement isolé. Début 1944, il était devenu évident que l’Allemagne perdrait la guerre, tandis qu’il était de plus en plus difficile pour l’Argentine de résister à la pression exercée par les États-Unis pour la faire renoncer à sa neutralité.

La chaîne des événements se déclencha le 3 janvier 1944, lorsque Ramírez reconnut le nouveau gouvernement bolivien, issu d’un coup d’État mené par Gualberto Villarroel. La Bolivie se déclara en faveur de la neutralité et proposa de créer un « bloc austral » neutre, aux côtés de l’Argentine et du Chili, les seuls États restés neutres d’Amérique. S’y ajouta le scandale causé par la mise en détention par les Britanniques du marin Osmar Helmuth, agent secret allemand que Ramírez, Gilbert et Sueyro avaient missionné d’acheter des armes en Allemagne.

Les États-Unis réagirent fermement, accusant l’Argentine d’avoir fomenté le putsch bolivien, et dépêchèrent, en guise de menace, un porte-avions dans le Río de la Plata, qui mit l’ancre devant Montevideo. La réaction américaine produisit une volte-face immédiate des dirigeants militaires argentins et le 26 janvier 1944, l’Argentine rompit ses relations avec l’Allemagne et le Japon[69].

Cette rupture des relations provoqua une crise au sein du gouvernement, sur fond de mécontentement généralisé dans les forces armées, plus particulièrement dans le groupe nationaliste catholico-hispaniste de droite, principal appui du président Ramírez. Gustavo Martínez Zuviría démissionna du ministère de l’Éducation, bientôt suivi de Tomás D. Casares en tant qu’interventeur dans l’UBA. Peu après, le 15 février, remettront également leur démission les principaux appuis de Ramírez, les colonels González et son fils Emilio, puis le lendemain le colonel Gilbert. Les heures du président dès lors étaient comptées.

Chute de Ramírez

Dès le 22 février, en raison de la rupture des relations avec l’Axe, le GOU avait décidé de renverser Ramírez ; cependant, comme ils avaient fait serment de soutenir le président, ils résolurent la question par l’autodissolution du GOU, qui les affranchirait formellement de leur serment. Le lendemain, les mêmes officiers se réunirent à nouveau pour exiger la démission de Ramírez. Ensuite, deux semaines durant, la situation resta indécise, jusqu’à la démission du président le 9 mars 1944[70].

Dans une tentative de devancer les événements, Ramírez, tôt le matin le 24 février, sollicita le général Farrell, vice-président et ministre de la Guerre, de démissionner. Celui-ci riposta en convoquant à son office les commandants des principales garnisons et en leur ordonnant de cerner la résidence présidentielle. Dans la soirée de ce même jour, les chefs des garnisons proches de Buenos Aires se présentèrent devant Ramírez et le requirent de démissionner. Ramírez présenta alors le texte de démission suivant, rédigé par le colonel Enrique P. González :

« Au peuple de la République : Comme j’ai cessé de mériter la confiance des chefs et des officiers des garnisons de la Capitale fédérale, Campo de Mayo, Palomar et La Plata, selon ce que viennent de me communiquer personnellement lesdits chefs, et comme je ne souhaite pas compromettre le destin du pays, je m’incline devant l’imposition de la force et présente ma démission de mon poste. »

— Pedro P. Ramírez, général de division.

Buenos Aires, le 24 février 1944[71]

Le texte de la démission comportait un piège, attendu que l’utilisation des mots « je m’incline devant l’imposition de la force » signalait une révolution, et non une succession dans le cadre du même régime. Pour de pareils cas de figure, la récente doctrine Guani panaméricaniste impulsée par les États-Unis, prescrivait que

« [...] tout gouvernement établi par la force pendant la guerre ne doit pas être reconnu avant que les autres pays américains ne se fussent concertés afin de déterminer si [ce gouvernement] paraît disposé à respecter les engagements interaméricains. »

Par conséquent, le nouveau gouvernement resterait privé de reconnaissance et par suite internationalement isolé, ce qui d’ailleurs finit par arriver[72].

Les chefs militaires rejetèrent les termes de la démission de Ramírez, lequel finalement accepta d’invoquer la « fatigue » comme motif de « déléguer » la charge de président au vice-président Farrell[73] ; celui-ci accéda au poste le lendemain 25 février, « à titre intérimaire ».

Ce nonobstant, d’un point de vue formel, Ramírez continuait d’être président, et en effet continua de diriger avec l’assistance de son cercle le plus proche. Le soir du 29 février 1944, vingt-et-un généraux se réunirent pour analyser la possibilité d’une sortie de crise par des élections (parmi lesquels étaient Arturo Rawson, Manuel Savio, Elbio Anaya, etc.). Ce même jour, le lieutenant-colonel Tomás A. Ducó, croyant que la réunion de ces généraux était l’amorce d’un coup d’État en appui à Ramírez, souleva le stratégique régiment no 3 d’infanterie[74] et le dirigea sur le faubourg de Lomas de Zamora, où il s’empara des bâtiments et positions clefs, puis s’y retrancha. Dès le lendemain cependant, il se rendit[75].

Les réunions des généraux se poursuivirent, auxquelles vinrent également se joindre des amiraux et des radicaux et socialistes. Le 4 mars 1944, Ramírez chargea le dirigeant politique radical Ernesto Sammartino d’organiser un soulèvement civil, qui échoua[76].

Finalement, le 9 mars, le général Ramírez présenta sa démission dans un long document, diffusé publiquement, dans lequel il relata toutes les étapes ayant conduit à sa déposition[77]. Les États-Unis, s’autorisant de cette déclaration de démission du président Ramírez, ne voulurent pas reconnaître le nouveau gouvernement et rappelèrent leur ambassadeur en poste à Buenos Aires, tout en faisant pression sur le reste des pays latino-américains et sur la Grande-Bretagne pour qu’ils fissent de même[72]. Il s’ensuivit que le 25 février 1944, le vice-président, le général Edelmiro Farrell, accéda à la présidence, d’abord à titre intérimaire, puis, à partir du 9 mars, à titre définitif[78].

Dictature du général Edelmiro Farrell

Le général Edelmiro Julián Farrell avait été désigné vice-président le 15 octobre 1943, à la suite du décès de Sabá Sueyro et d’une tentative de Ramírez de l’évincer du gouvernement au moyen d’une opération militaire emmenée par le général Santos V. Rossi[79]. Son gouvernement se caractérisera notamment par ceci qu’il sera tiraillé entre son mandat de représenter une armée majoritairement neutraliste et l’impossibilité de résister aux pressions des États-Unis pour que l’Argentine se rangeât inconditionnellement aux côtés des alliés, pressions qui se renforceraient à mesure que la défaite de l’Allemagne et du Japon apparaissait irréversible.

Dès le début, Farrell dut affronter le général Luis César Perlinger, ministre de l’Intérieur et représentant type du nationalisme catholico-hispaniste de droite. Le principal appui de Farrell sera Juan Perón avec son efficace politique sociale, qu’il parvint à faire nommer simultanément ministre de la Guerre, en dépit de l’opposition de la majorité des anciens membres du GOU qui, alarmés par les relations de Perón avec les syndicats, avaient désigné le général Juan C. Sanguinetti à ce poste, désignation révoquée par l’insistance résolue de Farrell[80].

Fin mai, le général Perlinger s’engagea sur la voie d’une tentative d’évincement du duo Farrell-Perón, en s’offrant lui-même, parmi les anciens membres du GOU, à occuper la charge devenue ainsi vacante de vice-président. Toutefois, contre toute attente, il sortit perdant du vote interne chez les officiers. Le 6 juin 1944, Perón, aussitôt appuyé par Farrell, mit à profit le faux pas de Perlinger pour réclamer sa démission. Sans autre possibilité, Perlinger dut démissionner et ce fut alors Perón lui-même qui fut nommé vice-président, sans pour autant renoncer à ses autres attributions. Le duo Farrell-Perón acquit ainsi un pouvoir maximum, qui servira dans les mois qui suivront à expulser du gouvernement les autres hommes issus du nationalisme de droite : Bonifacio del Carril, Francisco Ramos Mejía, Julio Lagos, Miguel Iñiguez, Juan Carlos Poggi, Celestino Genta, entre autres[81].

Pression des États-Unis

Pendant ce temps, les États-Unis accrurent leur pression sur l’Argentine, la présentant comme une « menace contre la démocratie », dans le double but que l’Argentine déclarât la guerre à l’Axe et quittât l’orbite britannico-européenne, deux objectifs intimement liés entre eux.

Le 22 juin 1944, les États-Unis rappelèrent leur ambassadeur, en quoi ils seront imités ensuite par tous les autres gouvernements latino-américains. Seule la Grande-Bretagne décida de maintenir son ambassadeur David Kelly à Buenos Aires. La Grande-Bretagne récusa la caractérisation du régime argentin faite par les États-Unis et considérait la neutralité de l’Argentine comme la condition nécessaire à assurer l’approvisionnement de sa population et de ses troupes. Mais, par-dessus tout, la Grande-Bretagne était consciente que le dessein réel des États-Unis était de la supplanter comme pouvoir économique dominant et d’imposer en Argentine un gouvernement pro-nord-américain, ce qu’elle n’était pas disposée à faciliter (du reste, il se passera encore près de deux décennies avant que les États-Unis instaurent leur hégémonie sur l’Argentine). Il fallut que le président Franklin Delano Roosevelt s’entretînt personnellement avec Winston Churchill pour que la Grande-Bretagne se résignât enfin à retirer son ambassadeur. Le secrétaire d’État américain, Cordell Hull, qui évoqua le fait dans ses Mémoires, rapporta que si Churchill finit par accepter cette exigence, ce fut « de très mauvaise grâce et presque avec répugnance »[82].

Les Britanniques soutinrent que les États-Unis « déformaient intentionnellement les faits » quand ils dépeignaient l’Argentine comme un « danger pour la démocratie ». John Victor Perowne, chef du département pour l’Amérique du Sud au sein du Foreign Office, avertit :

« Si l’Argentine peut effectivement être soumise, la domination du département d’État sur l’hémisphère occidental sera totale. Cela contribuera en même temps à atténuer les possibles dangers de l’influence russe et européenne sur l’Amérique latine et à éloigner l’Argentine de ce qui est censé constituer notre orbite[83]. »

En août, les États-Unis bloquèrent dans leurs banques les réserves de change argentines, et annulèrent en septembre tous les permis d’exportation d’acier, de bois et de produits chimiques vers l’Argentine, interdisant à tout navire battant pavillon américain d’amarrer dans les ports argentins. En outre, les États-Unis apportèrent leur plein appui et aidèrent à la militarisation du Brésil, paradoxalement gouverné à cette époque par la dictature du philofasciste Getúlio Vargas. Les mesures prises par les États-Unis eurent pour effet d’isoler l’Argentine, mais dans le même temps suscitèrent un renforcement de la politique industrialiste et sociale du gouvernement argentin.

Politique sociale et du travail

Au cours de l’année 1944, Farrell mit résolument en œuvre les réformes du travail que proposait le secrétariat au Travail. Cette année-là, le gouvernement convoqua les syndicats et les employeurs à venir négocier des conventions collectives, ce qui en Argentine était encore sans précédent. Ainsi furent conclues 123 conventions collectives touchant plus de 1 400 000 ouvriers et employés. L’année suivante furent signées 347 conventions supplémentaires, où 2 186 868 travailleurs étaient concernés.

Le 18 novembre 1944 fut promulgué le décret-loi no 28.194, adopté le mois précédent, fixant le statut de l’ouvrier agricole (peón de campo) et modernisant la situation semi-féodale où se trouvaient encore les travailleurs des campagnes argentines. Cette mesure alarma les propriétaires de grands domaines agricoles (les estancieros ou latifundistes), qui étaient maîtres des exportations argentines. Le 30 novembre, les tribunaux de prud’hommes furent établis, malgré la forte résistance du secteur patronal et des groupes conservateurs[84].

Dans le domaine de la santé publique, le président Farrel émit le décret no 10.638/1944 portant régulation du travail sexuel, par lequel la mise en place de locaux pour l’exercice de la prostitution était toléré moyennant l’autorisation préalable de la direction de la Santé et de l’Assistance sociale, l’approbation du ministère de l’Intérieur et l’acceptation d’un contrôle sanitaire[85] - [86]. La réglementation n’affectait pas les poursuites criminelles à l’encontre du proxénétisme, puni par la loi no 9143.

Le 4 décembre 1944 fut approuvé le régime de retraite pour les employés de commerce, approbation suivie d’une manifestation syndicale de soutien à Perón, la première en date, organisée par le socialiste Ángel Borlenghi, secrétaire général du syndicat, qui réunit une vaste foule estimée à 200 000 personnes et lors de laquelle Perón prit la parole en public[87].

Parallèlement, le taux de syndicalisation des travailleurs partait en hausse : alors qu’en 1941, il y avait 356 syndicats avec 441 412 affiliés, ce nombre avait augmenté en 1945 à 969 syndicats avec 528 523 affiliés[88].

Le duo Farrel-Perón, avec l’appui d’une fraction considérable du syndicalisme, s’appliqua à réformer en profondeur la culture qui sous-tendait les rapports de travail en Argentine, rapports marqués jusque-là par le paternalisme caractéristique de l’estancia, la grande propriété agricole. Un exposant du secteur patronal opposé aux réformes péronistes du travail soutint alors que le plus grave était qu’à cause de ces réformes les travailleurs avaient « commencé à regarder [leurs employeurs] dans les yeux »[89]. Entre-temps, la classe ouvrière ne cessait de prendre de l’ampleur par suite de l’industrialisation accélérée du pays. Cette importante transformation socio-économique fut à la base du nationalisme travailliste qui prit forme entre la seconde moitié de 1944 et la première moitié de 1945, et qui allait adopter l’appellation de péronisme[90].

Politique industrielle

Ramírez, et surtout Farrell, poursuivirent la politique d’industrialisation, menée de conserve avec la politique sociale. Ces deux politiques déterminèrent une transformation rapide de la société argentine, provoquant un accroissement géométrique de la classe ouvrière et du salariat, et s’accompagnant de la présence croissante des femmes sur le marché du travail, de l’apparition d’un grand nombre de PME, et d’une migration intérieure considérable vers Buenos Aires d’un nouveau prolétariat, d’une composition culturelle différente de celle de la grande vague d’immigration européenne de 1850 à 1950, et dédaigneusement surnommé cabecitas negras (têtes noires).

Les principales mesures de politique industrielle prises par la dictature s’énumèrent comme suit :

- création du secrétariat à l’Industrie, avec statut de ministère (Ramírez, 1943) ;

- remaniement des tarifs douaniers dans un sens protectionniste ;

- nationalisation des silos à grains et de la société gazière Compañía Primitiva de Gas ;

- mise sous tutelle directe de l’État (intervención) de la Corporación de Transporte de Buenos Aires (CTCBA), symbole de la corruption sous la Décennie infâme, et dont l’État argentin était d’ores et déjà le principal actionnaire en raison de son déficit chronique ;

- acquisition par l’État du chemin de fer Rosario ― Mendoza ;

- rétablissement du service du chemin de fer transandin, fermé sous la Décennie infâme, mais de grande importance pour l’économie de Cuyo ;

- création de la Banque de crédit industriel, décisive pour la stimulation de l’industrie (Farrell, 1944)[91] ;

- présentation en juin 1944 d’un prototype du premier char de combat moyen de fabrication argentine, conçu par le lieutenant-colonel Alfredo Baisi et baptisé Nahuel ;

- achèvement des travaux de construction du premier haut fourneau sidérurgique à Altos Hornos Zapla, dans la province de Jujuy, et première coulée de fonte le 11 octobre 1945 ;

- dissolution des comités régulateurs et de l’Instituto Movilizador, fondés pendant la Décennie infâme et destinés à protéger les intérêts corporatistes des entreprises.

L’année 1945

L’année 1945 fut l’une des plus importantes dans l’histoire de l’Argentine[92]. Elle commença par la mise en œuvre de l’évident dessein de Farrell et Perón de créer un terrain propice à la déclaration de guerre de l’Argentine à l’Allemagne et au Japon, afin de sortir le pays de sa situation de total isolement et d’ouvrir la voie à la tenue d’élections.

Dès octobre de l’année précédente, la dictature avait sollicité une réunion à l’Union panaméricaine afin de définir une position commune. Aussitôt neuf membres du groupe nationaliste de droite quittèrent le gouvernement : le ministre des Relations extérieures Orlando L. Peluffo, l’interventeur dans la province de Corrientes David Uriburu, et surtout le général Sanguinetti, écarté de la cruciale charge d’interventeur dans la Province de Buenos Aires, laquelle charge sera, à l’issue d’un bref interrègne, assumée par Juan Atilio Bramuglia, l’avocat socialiste de l’Unión Ferroviaria, l’une des personnalités du monde syndical à l’origine du rapprochement du mouvement ouvrier avec les militaires du groupe de Perón.

En février 1945, Perón entreprit un voyage secret pour les États-Unis afin de trouver un accord sur la déclaration de guerre de l’Argentine, la levée de l’embargo, la reconnaissance du gouvernement argentin, et l’adhésion de celui-ci à la conférence interaméricaine de Chapultepec prévue pour le 21 février[93]. Bientôt, ce fut au tour du nationaliste de droite Rómulo Etcheverry Boneo de démissionner du ministère de l’Éducation, pour être remplacé par Antonio J. Benítez, homme du groupe de Farrell-Perón.

Le 27 mars, au même moment que la plupart des autres pays latino-américains, l’Argentine déclara la guerre à l’Allemagne et au Japon et une semaine plus tard signa l’acte de Chapultepec. Elle fut ensuite habilitée à participer le 26 juin 1945 à la conférence de San Francisco, où fut fondée l’organisation des Nations unies, et fera partie ainsi du groupe des 51 pays fondateurs[94].

Concomitamment avec ce revirement international, le gouvernement procéda à un revirement d’importance équivalente sur le plan intérieur avec pour objectif la tenue d’élections. Le 4 janvier 1945, le ministre de l’Intérieur, l’amiral Tessaire, annonça la légalisation du Parti communiste. Les journaux pro-nazis Cabildo et El Pampero furent interdits, et il fut mis un terme à la mise sous tutelle des universités pour en revenir au système issu de la réforme universitaire en cours précédemment et impliquant notamment l’autonomie universitaire, en même temps que furent rétablis à leurs postes d’enseignant les professeurs récemment mis à pied. Horacio Rivarola et Josué Gollán furent élus par la communauté universitaire recteurs respectivement de l’UBA et de l’UNL, et procéderont à leur tour au limogeage des enseignants compromis avec l’ancien pouvoir.

Péronisme contre anti-péronisme

La caractéristique principale de l’année politique 1945 en Argentine est l’exacerbation de la polarisation entre péronisme et anti-péronisme, ce dernier impulsé dans une large mesure par les États-Unis, à travers leur ambassadeur Spruille Braden. Dorénavant, la population argentine sera divisée en deux camps frontalement opposés : une classe ouvrière majoritairement péroniste, et un secteur anti-péroniste, majoritaire dans les classes moyennes (surtout portègnes) et dans les classes supérieures.

Le 19 mai 1945, Spruille Braden, le nouvel ambassadeur américain, arriva à Buenos Aires et occupera ce poste jusqu’en novembre de la même année. Braden, l’un des propriétaires de l’entreprise minière Braden Copper Company au Chili, était partisan de la politique impérialiste dure dite du « gros gourdin », avait une position ouvertement anti-syndicale et s’opposait à l’industrialisation de l’Argentine[95]. Auparavant, il avait joué un rôle important dans la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, s’efforçant de préserver les intérêts de la Standard Oil[96], et à Cuba en 1942, œuvrant à ce que ce pays rompît ses relations diplomatiques avec l’Espagne[97]. Ultérieurement, il devint le sous-secrétaire des Affaires latino-américaines des États-Unis, puis commença à intervenir en tant qu’agent d’influence pour le compte de la United Fruit Company, favorisant notamment le coup d’État contre Jacobo Arbenz au Guatemala en 1954[98].

Selon l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Braden était possédé par « l’idée fixe qu’il avait été élu par la Providence pour renverser le régime Farrell-Perón »[83]. Dès le début, Braden se mit ouvertement à organiser et à coordonner l’opposition, en exaspérant l’antagonisme politique intérieur.

Le 16 juin 1945, l’opposition lança l’offensive par son fameux Manifeste du commerce et de l’industrie, dans lequel 321 organisations patronales, avec à leur tête la bourse de commerce de Buenos Aires et la Chambre de commerce d’Argentine, mettaient âprement en cause la politique du travail du gouvernement. La principale doléance du secteur entrepreneurial concernait l’instauration d’« un climat de méfiance, de provocation et de rébellion, qui attise le ressentiment et un esprit permanent d’hostilité et de revendication »[99].

Le mouvement syndical, au sein duquel un appui franc et ouvert à Perón n’avait pas prédominé jusque-là[100], ne fut pas long à réagir en défense de la politique sociale menée par le gouvernement, et la CGT organisa le 12 juillet une manifestation de foule sous le mot d’ordre « Contre la réaction capitaliste »[101]. D’après l’historien radical Félix Luna, ce fut la première fois que les travailleurs s’identifiaient comme « péronistes »[102].

La polarisation sociale et politique cependant ne cessa de s’exacerber. L’anti-péronisme se saisit du drapeau de la démocratie et critiqua violemment chez ses adversaires ce qu’elle qualifia d’attitudes anti-démocratiques ; les péronistes pour leur part se drapèrent de la bannière de la justice sociale et blâmaient vertement chez leurs adversaires leur dédain envers les travailleurs. En écho à cette polarisation, le mouvement étudiant exprima son opposition avec le slogan « Non à la dictature des espadrilles »[103], à quoi le mouvement syndical répliqua par « Espadrilles oui, livres non »[104].

Le 19 septembre 1945, l’opposition se présenta unie pour la première fois, sous la forme d’une énorme manifestation de plus de 200 000 personnes, appelée Marche pour la constitution et la liberté, qui se dirigea du palais du Congrès jusqu’au quartier de la Recoleta. Une cinquantaine de personnalités de l’opposition ouvrirent la marche, parmi lesquelles les radicaux José P. Tamborini, Enrique Mosca, Ernesto Sammartino et Gabriel Oddone, le socialiste Nicolás Repetto, les radicaux antipersonnalistes José M. Cantilo et Diógenes Taboada, le conservateur (PDN) Laureano Landaburu, les démocrates chrétiens Manuel Ordóñez et Rodolfo Martínez, le philocommuniste Luis Reissig, le démocrate progressiste Juan José Díaz Arana et le recteur de l’UBA Horacio Rivarola.

L’historien Miguel Ángel Scenna commente ainsi cet événement :

« La marche fut une spectaculaire démonstration de force de l’opposition. Une longue et compacte masse de 200 000 personnes ― quelque chose qui ne s’était vu que peu de fois, voire jamais ― couvrit les trottoirs et la chaussée[105]. »

Il a été dit que la manifestation se composait majoritairement de personnes issues des classes moyennes et supérieures, ce qui est historiquement indiscutable[106] ; cela toutefois n’enlève rien à sa signification historique, à son amplitude sociale et à sa pluralité politique. Il serait sans doute possible, avec le recul, de considérer que ne s’y exprimait que l’une de ces deux moitiés en lesquelles la population se trouvait alors partagée, mais au moment même la marche apparut comme l’unité de la quasi-totalité des forces politiques et sociales actives dans le pays.

La marche de l’opposition eut une forte répercussion sur le pouvoir de Farrell-Perón et déchaîna une succession de rébellions militaires antipéronistes, qui atteignirent leur point culminant le 8 octobre 1945, lorsque les forces militaires de Campo de Mayo, sous le commandement du général Eduardo Ávalos (l’un des chefs de file du GOU), exigèrent la démission et la détention de Perón. Le 11 octobre, les États-Unis sollicitèrent la Grande-Bretagne de cesser d’acheter des biens argentins pendant deux semaines pour provoquer la chute du gouvernement[107]. Le 12 octobre, Perón fut appréhendé et conduit sur l’île Martín García, à la suite de quoi les dirigeants du mouvement d’opposition eurent le pays et le gouvernement à leur disposition ; en effet, « Perón était un cadavre politique »[108], et le gouvernement, formellement encore présidé par Farrell, se trouvait en réalité aux mains du général Ávalos, qui accéda au poste de ministre de la Guerre en remplacement de Perón et n’avait d’autre intention désormais que de remettre le pouvoir aux civils dès que possible.

À la vice-présidence, Perón fut remplacé par le ministre des Travaux publics, le général Juan Pistarini, qui assuma les deux fonctions, tandis que le chef de la marine, le contre-amiral Héctor Vernengo Lima, fut mis à la tête du ministère de la Marine. La tension monta à un point tel que le dirigeant radical Amadeo Sabattini fut chahuté et traité de nazi à la Maison radicale, qu’un gigantesque rassemblement civil attaqua le Círculo Militar (le 12 octobre), et qu’un commando paramilitaire planifia l’assassinat de Perón[109].

La Maison radicale de la rue Tucumán à Buenos Aires était devenue le centre de délibération de l’opposition. Cependant, les jours s’écoulaient sans qu’aucune résolution ne fût prise, et les dirigeants de l’opposition commirent quelques graves erreurs, dont celle de ne pas s’organiser et d’attendre passivement que les forces armées agissent d’elles-mêmes, et celle encore, beaucoup plus grave, d’accepter et maintes fois d’encourager le revanchisme patronal. Le mercredi 16 octobre était jour de paie :

« En allant toucher leur quinzaine, les ouvriers s’aperçurent que le salaire pour le jour férié du 12 octobre n’était pas payé, en dépit du décret signé quelques jours auparavant par Perón. Les boulangers et les travailleurs du textile étaient les plus frappés par la réaction patronale. – Allez donc le réclamer chez Perón !, était la sarcastique réponse[110]. »

La journée du 17 octobre 1945

Le lendemain 17 octobre 1945 se produisit l’un des événements fatidiques de l’histoire argentine. Un secteur inconnu de la société, resté jusque-là totalement absent de l’histoire argentine, fit subitement irruption sur la scène politique en s’emparant de Buenos Aires et en exigeant la remise en liberté de Perón. La ville fut prise par des dizaines de milliers d’ouvriers, provenant des quartiers industriels qui se développaient à la périphérie de la ville. La multitude, qui prit position sur la place de Mai, dans le centre de Buenos Aires, se caractérisait par la grande proportion de jeunes et surtout de femmes, ainsi que par la prédominance de personnes qui avaient la chevelure et la peau plus sombres que ceux qui prenaient part aux traditionnels rassemblements politiques de l’époque. L’opposition antipéroniste, ayant remarqué ces différences, fera usage, pour se référer aux sympathisants du péronisme, de termes dépréciatifs tels que « noirs », « rustauds », « sans-chemise » (descamisados, vocable qui fera fortune), « têtes noires » etc. Ce fut le dirigeant radical unioniste, Ernesto Sammartino, qui deux années plus tard usera d’un terme très controversé : « alluvion zoologique »[111].