Domingo Mercante

Domingo Alfredo Mercante (Flores, proche faubourg de Buenos Aires, 1898 ‒ ?, 1976) était un militaire et homme politique argentin.

| Domingo Alfredo Mercante | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Gouverneur de la province de Buenos Aires | |

| – | |

| Élection | Février 1946 |

| Réélection | Mai 1950 |

| Prédécesseur | Francisco A. Sainz Kelly (de facto) |

| Successeur | Carlos Vicente Aloé (es) |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Flores, Province de Buenos Aires (Argentine) |

| Date de décès | |

| Nationalité | Argentine |

| Parti politique | Parti justicialiste |

| Conjoint | Elena Caporale |

| Diplômé de | Collège militaire de la nation |

| Profession | Militaire |

|

|

|

|

|

Péroniste de la première heure, ami personnel du couple Perón, il organisa, le 17 octobre 1945, après que Juan Domingo Perón eut été emprisonné par les factions conservatrices de l’armée, les mobilisations ouvrières massives qui permirent sa remise en liberté. Élu gouverneur de la province de Buenos Aires en 1946, il entreprit de mettre en œuvre des reformes politiques et économiques dans l’esprit des premiers idéaux du péronisme, mettant en place (au niveau provincial) un État dirigiste, relançant fortement les investissements publics, et menant en particulier une profonde réforme agraire dans sa province. Cependant, il se heurta bientôt à l’exécutif national, d’abord par sa méthode de gouvernement privilégiant la concertation avec l’opposition et respectant le pluralisme (à l’inverse du personnalisme et du penchant pour la confrontation propres au péronisme national), ensuite par ses réticences à se conformer à la nouvelle équation idéologique imposée à la fin de la décennie 1940 par les instances nationales du parti et caractérisée par une plus grande rigueur et par l’accent mis sur la seule productivité industrielle. Ces dissensions, ajoutées à l’ascendant croissant dont il jouissait, et qui risquait de faire de l’ombre au chef de l’État, déterminèrent sa disgrâce brutale en 1952.

Vie et carrière

Domingo Mercante était le fils d’un conducteur de locomotive affilié à La Fraternidad, branche de l’Unión Ferroviaria, syndicat de cheminots faisant partie de la CGT, et se familiarisa donc très tôt avec les luttes syndicales. En 1916, il fut inscrit au Collège militaire, dont il sortit en février 1919 avec le grade de sous-lieutenant d’artillerie. Après une première affectation au 4e régiment d’artillerie à Córdoba, il fut muté en 1921 vers la ville de Goya, dans la province de Corrientes, et promu lieutenant. Muté ensuite à Campo de Mayo, dans la banlieue portègne, à partir de 1924, il y restera pendant 16 ans, passant tour à tour capitaine, puis major, et y aura en 1928 ses premiers contacts, d’abord sporadiques, avec Juan Perón. Leurs relations devinrent cependant plus soutenues après qu’à partir de 1940 les deux hommes se retrouvèrent subordonnés du général Edelmiro Farrell à la Direction générale de l’inspection des troupes de montagne, dans le centre de la capitale. Se tissèrent alors entre eux des liens d’amitié plus profonds, se concrétisant par la création d’une société secrète militaire, le Grupo de Oficiales Unidos, en abrégé GOU, où Mercante eut un rôle central par les contacts qu’il établit avec les garnisons de la capitale.

Dans le sillage du coup d’État militaire du 4 juin 1943, qui mit fin à la dénommée Décennie infâme, Mercante, l’un des plus fidèles partisans de Perón, fut nommé en décembre 1943 Directeur général du travail et de l’action sociale, à la suite de l’entrée en fonction de Perón à la tête du secrétariat au Travail et à la Prévoyance, fonction qui échut ensuite à Mercante lui-même à partir de juillet 1944, lorsque Perón assuma la vice-présidence dans le gouvernement de Farrell. Entre-temps, un groupe de syndicalistes socialistes et de syndicalistes révolutionnaires, emmené par Ángel Borlenghi et Juan Atilio Bramuglia, entreprit de nouer une alliance avec les éléments qui, au sein des forces armées, apparaissaient réceptifs aux revendications historiques de la classe ouvrière. Si celui qui finit par diriger le groupe militaire fut le lieutenant-colonel Perón, le point d’ancrage que les syndicalistes privilégiaient pour atteindre leurs objectifs était le lieutenant-colonel Mercante, en considération du fait que son père avait été responsable syndical dans le puissant syndicat de cheminots Unión Ferroviaria. Du reste, Mercante gardera toujours une réputation de personne de grande confiance, tant pour Perón que pour les syndicats, à telle enseigne notamment qu’il devint en 1944 contrôleur financier de l’Unión Ferroviaria.

En octobre 1945, après que Perón eut été contraint à la démission, puis mis en détention par les éléments conservateurs des forces armées, à l’île Marín García d’abord, puis dans un faubourg de Buenos Aires, Mercante joua un rôle décisif dans le rétablissement des communications entre les secteurs syndicaux et la CGT et dans l’organisation des importantes mobilisations ouvrières qui débouchèrent finalement sur la libération de Perón le 17 octobre 1945. Il fut en outre, durant cette période difficile, un soutien moral pour la compagne de Juan Perón, l’actrice Eva Duarte, future Eva Perón, alors assez désemparée.

La profonde amitié qui le liait à Perón se manifesta le 22 octobre 1945, lorsque ce dernier le choisit comme témoin à son mariage civil avec Eva Duarte dans la ville de Junín. La célèbre maison de campagne des Perón à San Vicente était la propriété de Mercante, avant que Perón n’en fît acquisition en 1943.

Lors des élections du 24 février 1946, où Perón fut candidat à la présidence, Mercante se présenta, sous l’étiquette du Parti travailliste (Partido Laborista, PL) de Perón, pour le poste stratégique de gouverneur de la province de Buenos Aires, et fut élu à une large majorité, battant en effet le candidat de l’UCR, Alejandro Leloir, avec un écart de près de 20 %, obtenant pour la législature provinciale plus de suffrages que les candidats du Partido del Trabajo, et se classant y compris devant Perón lui-même[1]. Soucieux de bâtir son propre espace de pouvoir politique, il avait avant le scrutin décliné l’offre faite par Perón d’assumer le secrétariat de la présidence de la république et avait su, avec l’appui des syndicalistes, convaincre l’assemblée du parti à opter pour la formule Domingo Mercante-Juan Bautista Machado (lequel deviendra son vice-gouverneur) pour le gouvernorat provincial de Buenos Aires, faisant donc rejeter la formule Alejandro Leloir (UCR)-Atilio Bramuglia (PS) déjà arrangée par Perón. Pourtant, Mercante échoua tout d’abord à obtenir pour son mandat, qui courait (en deux temps) du 16 mai 1946 au 3 juin 1952, une majorité dans les Chambres parlementaires et dut s’en remettre à l’appui des forjistes et des députés du groupe UCR-Junta Renovadora, lequel groupe finira d'ailleurs par s’intégrer dans le Parti justicialiste fondé par Péron en 1947. Cette nécessité de composer avec les partis d’opposition marque une différence significative avec le niveau national, où le parti au pouvoir bénéficiait d’une majorité dans les deux chambres.

Dans sa province, le gouverneur Mercante mit en œuvre un vaste et vigoureux programme social, faisant figure ainsi d’acteur clef du projet politique péroniste centré sur l’extension des droits du travail et les investissements publics. Au long des six années qui suivirent, son gouvernement impulsa la réforme agraire, redistribuant 1 300 km2 de terres, souvent aux dépens des grands propriétaires terriens, fit réaliser 1 600 établissements scolaires et aménagea 146 quartiers d’habitation (composés de logements édifiés dans le style chalet, et familièrement appelés chalets Mercante)[1]. Toutes ces réalisations de Mercante et son expérience politique faisaient de lui l’un des alliés les plus importants de Perón et lui valurent, outre le surnom de Cœur de Perón (Corazón de Perón), d’être nommé président de l’Assemblée constituante de 1948, laquelle fut convoquée pour réformer la constitution de 1853 et approuva en 1949 une nouvelle constitution (en) ; ce sera le point culminant de sa carrière politique.

Cependant, à partir de cette date, les différences et dissensions avec le chef de l’État iront se manifestant d’une façon de plus en plus visible, et finiront par conduire, presque sans transition, à la mise à l’écart politique de Mercante en 1952. La province de Buenos Aires faisait figure de bastion péroniste, et Mercante, qui avait entre-temps bâti sa propre sphère en agissant selon ses propres critères, était désormais de plus en plus perçu comme le possible successeur du président, dont le second mandat devait en théorie expirer en 1958. Ce statut était difficilement admissible pour un dirigeant populiste comme Perón, qui se voyait comme l'unique architecte du nouvel ordre politique, et pas davantage pour les ambitions politiques d’Eva Perón. Des désaccords se firent jour notamment à propos de la réforme de l’art. 77 de la Constitution nationale, relative à la réélection du président et du vice-président, ou encore lors de l’application d’une clausule transitoire adoptée par l’assemblée constituante, par laquelle autorisation était donnée aux gouverneurs provinciaux, élus pour quatre ans, de proroger d’office de deux ans leur mandat, afin de l’ajuster aux mandats du gouvernement national ; Mercante entendait par là marquer son respect de la séparation des pouvoirs (à l’opposé de l’usage que fera plus tard son successeur Carlos Vicente Aloé (es) du pouvoir judiciaire, avec l’aval de la législature de Buenos Aires) et indiquer qu’il n’aspirait pas à concentrer indéfiniment le pouvoir entre ses propres mains, différence substantielle avec le chef de l’État et position qui détonnait au sein du mouvement et avait l’allure d’un véritable défi lancé au chef de l’État. C’est la première explication de la future disgrâce de Mercante. La deuxième explication tient au fait que Mercante incarnait une ligne politique et économique ‒ celle des débuts du péronisme ‒ que les circonstances nouvelles (inflation, épuisement des ressources, nécessité de se concilier les forces du patronat) empêchaient supposément le gouvernement national de poursuivre selon les principes initialement définis. Nonobstant la nouvelle donne idéologique, Mercante continua de son côté à appliquer dans sa province un programme de gouvernement dont il aimait à faire observer, avec de plus en plus d’insistance après 1950, qu’il était dans la droite ligne du péronisme originel. Il aura beau du reste multiplier désormais les références à Perón, à son autorité indiscutée comme chef de la révolution et comme concepteur du Plan de gouvernement, dont lui, en qualité de gouverneur de province, n’était que l’exécutant, le pouvoir péroniste national avait bien opéré un virage idéologique, et après 1952, le discours de Mercante était de plus en plus en décalage par rapport aux positions nouvelles de Buenos Aires. De plus, il continua de mener une politique de soutien au secteur agricole et d’élevage, là où le gouvernement central mettait toute son énergie à stimuler l’industrie.

S’y ajoutait le style politique personnel de Mercante, qui s’était fait jour dès le début de son mandat, en particulier à travers ses rapports avec l’opposition, au demeurant majoritaire dans les deux chambres législatives de la province de Buenos Aires. Mercante entretint en effet des rapports très étroits avec le forjisme, même encore après que celui-ci eut été évincé du gouvernement national par Perón en personne, et maintint une attitude conciliatrice vis-à-vis du radicalisme, principal opposant au péronisme dans les assemblées législatives. Il s’empressa donc d’établir des relations franches, ouvertes et directes avec les responsables de l’opposition et s’attacha à conduire une politique prudente et circonspecte. Symptomatiquement, il convoqua au début de son mandat le président du bloc radical de la Chambre haute, le sénateur Carlos Segretti, ainsi que plusieurs de ses députés, et l’invita à proposer une personne pour être nommée à la tête de la Cour des comptes de la Province, que Mercante se proposait de mettre en place. Le fonctionnaire ainsi désigné aurait à exercer le contrôle externe et interne, a priori et a posteriori, de tous les actes de gouvernement, interviendrait comme réviseur de ses comptes et comme contrôleur effectif et incontournable des avoirs publics de la province. Cette mesure eut pour effet d’apaiser les rapports entre UCR et Parti travailliste, fort crispés par suite d’une campagne électorale hargneuse et impitoyable. En contrepartie, l’opposition apporta à l’action de Mercante une collaboration qui apparaîtra essentielle pour la mise en œuvre de ses desseins politiques. La majorité des projets soumis par l’exécutif seront en effet transposés en loi, avec 2/3 des voix dans chacune des deux Chambres. Dans le même esprit, l’équipe de Mercante aura soin de ne jamais favoriser les municipalités péronistes par rapport à celles radicales et de ne se laisser guider, au moment de décider d'engager des travaux publics, que par des considérations d’opportunité pour les communes concernées, sans parti-pris partisan. De façon générale, il y avait sensiblement moins de verticalisme dans le fonctionnement et le processus décisionnel des autorités provinciales, et le comité directeur du parti péroniste bonaerense[2] présentait une forte hétérogénéité sociologique, regroupant des personnes issues de milieux populaires (ouvriers, employés, métayers, journaliers etc.), des syndicalistes, des journalistes, des militaires (officiers inférieurs et sous-officiers), mais aussi des membres appartenant aux classes moyennes supérieures, telles que titulaires de professions libérales et chefs d’entreprise.

Au contraire de Mercante, le major Carlos Aloé, qui succédera à Mercante en 1952, présentait le profil adéquat pour mettre fidèlement en application dans la province de Buenos Aires la nouvelle politique façonnée par la direction nationale, et fort éloignée déjà de la doctrine justicialiste des premiers temps. Ainsi les deux phases idéologiques du premier péronisme, d'ailleurs révélatrices de son hétérogénéité interne, s’exprimèrent-elles, à l’échelon de la province de Buenos Aires, sous les espèces de deux gestions politiques distinctes, délimitées dans le temps et incarnées par deux gouverneurs successifs, resp. Domingo Mercante, de 1946 à 1952, et Vicente Aloé, de 1953 à 1955.

Les nouvelles élections dans la province de Buenos Aires, rendues nécessaires par le fait que Mercante avait récusé le prolongement automatique de deux ans de son mandat, ainsi que toute la campagne électorale (où Eva Perón s’engagea très activement), prirent l’allure d’une épreuve de force entre la direction nationale et la version bonaerense du péronisme, le mercantisme. Mercante fut réélu gouverneur en 1950 par 63 % des voix, en devançant de plus de 25 % son rival et candidat de l’UCR Ricardo Balbín. Si son action fut donc largement plébiscitée, sa relation conflictuelle avec Perón le portera toutefois à ne plus se présenter aux nouvelles élections pour le gouvernorat de Buenos Aires en 1952.

Le scrutin de 1952 vit le triomphe de Perón avec un pourcentage de 63% des voix pour le mandat présidentiel. Dans la province de Buenos Aires, le candidat au gouvernorat pour le compte du péronisme, Carlos Aloé, homme loyal à Perón, fut élu avec un score similaire. Dès 1951, le parti péroniste bonaerense subit une intervention fédérale, où, dans un climat de délation, les comptes des ministères de Mercanto furent passés au peigne fin, à la recherche de preuves de présumées malversations[3]. En 1953, tandis que Mercante était expulsé du Parti péroniste, Aloé prit de manière effective la place de Mercante comme gouverneur et entama une campagne contre son prédécesseur et contre son œuvre politique, obéissant en cela fidèlement aux consignes dictées par la Présidence nationale. L’image de Mercante fut censurée dans la presse officielle, et ses collaborateurs les plus proches furent soumis à examen et persécutés : les anciens ministres Julio C. Avanza, Miguel López Francés et Raúl Mercante, furent incarcérés, Arturo Sampay, personnalité respectée qui eut une grande part dans la rédaction de la nouvelle constitution, dut fuir au Paraguay, et l'ingénieur Pedro Poggio fut torturé et maintenu en prison pendant près de trois ans[4].

Dans la biographie de su père, Domingo Alfredo Mercante (fils) note : « D’une manière précise et minutieuse, il (Aloé) fit arracher à l’aide de piques, dans 1 609 écoles, la date d’inauguration et toute référence au gouvernement sous lequel elles avaient été construites. (...) Il ordonna d’arracher les plaques de bronze, ou tout écriteau que ce fût, s’ils portaient les dates ou le nom de mon père (...) »[5].

En 1955, le général de brigade Domingo Mercante, alors déjà à la retraite, se joignit aux efforts pour déjouer une tentative de putsch contre Juan Perón ; néanmoins, le coup d’État eut lieu, suivi de la dictature de l’autodénommée Révolution libératrice, qui s’employa à éradiquer le péronisme en Argentine. Si Mercante fut dans un premier temps poursuivi et emprisonné par le nouveau pouvoir pour participation au gouvernement péroniste, il put bientôt recouvrer la liberté, mais dut s’exiler en Uruguay. Par la suite, il choisit de garder un profil bas et s’éteignit en 1976, à l’âge de 77 ans.

Œuvre politique

.jpg.webp)

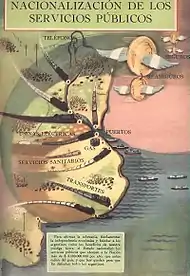

Mercante, qui fut gouverneur de Buenos Aires à deux périodes distinctes, 1946-50 et 1950-52, déploya une activité politique qui est restée dans les mémoires de la province comme l’une des plus fécondes. Son œuvre comprend notamment de nombreuses réalisations publiques : construction de quartiers ouvriers (au nombre de 146), de stations d’épuration et de traitement de l’eau près des villes de La Plata, de Berisso et d’Ensenada, de l’hôtel provincial de Mar del Plata, de l’édifice de l’Institut technologique de Bahía Blanca, devenu aujourd’hui l’université nationale du Sud (Universidad Nacional del Sur), de la République des Enfants (en esp. Ciudad ou República de los Niños), parc à thème près de La Plata ; inauguration de plus de 1 600 établissements scolaires et de plusieurs centres de santé à La Plata, Necochea et Tandil, de centres de la petite enfance (centros materno-infantiles), de garderies et d’extensions hospitalières ; réalisation de quantités d’infrastructures routières et de travaux de voirie dans les différents partidos de la province, et notamment d’ouvrages d’art comme le monumental viaduc ferroviaire Sarandí dans la banlieue sud-ouest de Buenos Aires ; la réorganisation de la police provinciale, etc. Pour cela, Mercante avait réuni autour de lui une équipe de collaborateurs choisis pour leur compétence, composée de travaillistes, d’anciens membres de FORJA (mouvement fondé au milieu des années 1930 par de jeunes déçus du Parti radical, qui adoptaient des positions national-populistes et anti-impérialistes), d’un noyau issu de l’UCR- Junta Renovadora, et d’autres, sans allégeance politique, venus à la vie publique avec la révolution de juin 1943 ; avec leur aide, et sur la base de données statistiques et autres, qui lui permirent de définir les besoins les plus urgents, il mit au point son Plan triennal, rigoureusement budgétisé, de construction d’infrastructures et d’équipements publics.

Programme de construction d’infrastructures et d’équipements publics

La vision péroniste (qui était aussi celle de Mercante) du rôle de l’État a été formulée comme suit :

« Mercante, à l’égal de Perón, conçoit un État qui assume une position de surveillance, rationnelle et organique, sur l’économie générale et qui se met au service de la théorique justice sociale — une politique économique axée sur le marché intérieur, conduite par un État nationaliste et populaire, dirigiste et planificateur, capable de concrétiser la redistribution des revenus en faveur de la petite et moyenne industrie qui produit pour ce marché intérieur étendu. L’alliance entre d’une part les secteurs les plus novateurs et vaillants de la bourgeoisie industrielle et d’autre part la classe ouvrière organisée, avec garantie de l’État, définit l’essence du gouvernement populiste de Juan Perón[6]. »

Le Premier Plan quinquennal (national), d’où il ressort clairement que c’est sur les secteurs agraires (production et commercialisation) que se portera la majeure partie du changement que l’on se proposait d’opérer dans l’économie argentine, entra en vigueur en 1947. Le Plan comportait 27 lois de base, regroupées en trois grands chapitres (Gouvernance de l’État ; Défense nationale ; et Économie), couvrant un ample éventail de domaines : réforme de l’État, législation sociale, ouvrière et syndicale, et mesures de protection économique. En même temps, ce Plan prévoyait également la réalisation d’un vaste ensemble de travaux publics, envisagés comme un mécanisme d’activation de la demande intérieure, et financés au moyen de crédits publics par le biais de la nationalisation de la banque centrale et du système bancaire.

À l’échelon bonaerense fut opérée par Mercante une restructuration du Département des finances, lequel sera élevé au statut de ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective, comprenant trois sous-secrétariats extrêmement techniques. Furent créés en outre le Conseil supérieur de politique économique et la Direction des statistiques et des études, organismes qui mettront Mercante en état de disposer d’un tableau fiable de la réalité de sa province et des problèmes sur lesquels il aurait à agir, de coordonner rationnellement sa politique économique, et de mettre l’action du gouvernement provincial en adéquation avec les besoins publics et avec les possibilités réelles ou potentielles de l’économie générale de sa province.

Avec le vaste programme dit Plan initial de travaux publics, approuvé en 1946, le ministère des Travaux publics nouvellement créé et dirigé par l’ingénieur Raúl Mercante, parent de Domingo, donna la première démonstration de sa capacité de réalisation. Ce Plan initial sera ensuite complété par le sus-évoqué Plan triennal, adopté en 1947, portant sur les années 1947 à 1949 et prévoyant la réalisation d’infrastructures hydrauliques et routières, de logements sociaux, d’établissements industriels, de créations architecturales, d’équipements utilitaires et de transport, d’installations électromécaniques, d’ouvrages ferroviaires, des mesures de stimulation de l’agriculture et de la foresterie, et le lancement de travaux de géodésie. Ces programmes étaient assujettis à l’approbation des assemblées législatives provinciales, appelées à sanctionner chaque élément du plan par 2/3 des voix, en même temps qu’était formée une commission bicamérale mixte habilitée à contrôler les investissements publics et la bonne exécution des travaux. Il fut prescrit que le service de la dette induit par le financement de ces travaux ne devait jamais excéder les 10 % du budget annuel de la province, ce à quoi l’on parvint grâce à un financement à long terme par émission de titres de dette publique. L’ampleur et le volume des travaux ainsi programmés incitèrent à la mise en place de deux subdivisions administratives : la Direction des fabriques et chantiers, chargée de la production et distribution des matériaux (pierres, sable, chaux, ciment, tuiles, briques etc.), et qui permit d’obtenir une baisse des coûts, et la Direction des équipes et ateliers, chargée de l’entretien et des réparations.

L’une des premières réalisations du gouvernement de Mercante sera le prolongement d’une voie des Chemins de fer provinciaux, afin de raccorder l’usine de ciment et de chaux Loma Negra à la ville d’Olavarría proche et de pouvoir transporter sans rupture de charge vers les agglomérations de la province 1 000 tonnes de ciment Portland par jour. Le Plan triennal avait par ailleurs introduit le concept novateur d’expropriation de biens meubles, par lequel l’exécutif provincial se dota de la faculté d’exproprier jusqu’à 60 % de la production de ciment Portland de la Loma Negra et put ainsi sécuriser son approvisionnement. En outre, l’on fit l’acquisition d’une flotte de péniches et de remorqueurs et de 300 camions pour l’acheminement des matériaux de construction, et l’on s’appliqua à tripler la capacité productive des ateliers provinciaux.

Réforme constitutionnelle

Les élections pour une constituante tenues en décembre 1948 donnèrent une large victoire au péronisme, avec 66 % des voix. L’assemblée nationale constituante, où, par suite de la décision de retrait prise par l’opposition, ne siégeront que des péronistes, élut Mercante pour son président.

Parmi les réformes retenues dans la nouvelle constitution, l’article 77 mérite plus particulièrement l’attention : il dispose en effet que le mandat du président et du vice-président sera désormais de six ans et pourra être reconduit ; parallèlement furent adoptées six dispositions transitoires, dont la cinquième énonçait : Autorisation est accordée, à titre exceptionnel, aux législatures provinciales de réformer totalement leurs constitutions respectives, à l’effet de les adapter aux principes, déclarations, droits et garanties consacrés dans la présente Constitution. Cette disposition donnait en fait pleine licence à proroger purement et simplement tous les mandats provinciaux.

En réponse, la réforme constitutionnelle élaborée au niveau de la province de Buenos Aires s’attachait au contraire à affirmer pour principe fondamental la convocation préalable d’élections avant que le mandat de gouverneur, commencé en 1946, pût être prolongé de deux ans afin de le mettre ainsi au diapason de la nouvelle constitution nationale. En outre furent instituées la non rééligibilité des futurs gouvernants provinciaux, l’interdiction pour les fonctionnaires d’abuser de leur position officielle pour accomplir des spéculations commerciales (article 10), et la liberté de la presse (art. 16, y compris l’interdiction, au cas où un procès serait intenté contre un organe de presse, de mettre sous séquestre, au titre d’instrument du délit, le matériel d’imprimerie). L’article 120 fixait les attributions du procureur de l’État (Fiscal de Estado), qui était chargé de préserver les intérêts publics de la province et dont le rôle était garanti par une clause d’inamovibilité. Par l’article 124 était organisé une Cour des comptes, composée d’un président et de quatre membres juristes, nommés moyennant l’assentiment du sénat.

Si, par ces dispositions constitutionnelles, Mercante pouvait faire figure de deuxième homme du péronisme, son traitement de l’opposition (jusqu’à permettre, du moins sur le territoire de la province, la parution de journaux opposés au gouvernement de Perón) et ses activités législatives conduites en concertation avec le radicalisme, constituaient en même temps des signes visibles de son indépendance de jugement et tendaient à le démarquer de la direction péroniste nationale.

Nationalisation de la Banque de la province de Buenos Aires

Au niveau national, la réforme financière de 1946, en décrétant la nationalisation de la banque centrale d'Argentine et le contrôle des changes, avait attribué à l’État le monopole des mécanismes financiers. La banque centrale en particulier vit ses attributions élargies par une disposition selon laquelle « son pouvoir d’action est absolu également quant au maniement du crédit et dans toute l’activité bancaire. Dès lors, les banques privées se constituent en agences de la banque centrale de la République argentine, tous les dépôts étant alors nationalisés (…) »[7].

L’application de cette réforme financière, susceptible de porter profondément atteinte à l’autonomie provinciale, donnera lieu au premier différend concret entre le gouvernement provincial de Buenos Aires et l’exécutif national. Pour obtenir l’exclusion de sa banque du champ d’application de la nouvelle loi financière, l’exécutif provincial, soutenu en cela par la chambre des députés, en appela à l’article 7 du traité de San José de Flores de 1859, à la réforme constitutionnelle de 1860 et à la convention d’union du 6 juillet de cette même année, et soutint que si la province ne pouvait plus gouverner sa propre banque, la base économique sur laquelle reposait son autonomie en tant qu’autorité publique s'en trouverait privée de toute assise. Dans sa réplique, le gouvernement central, après avoir exigé « que le gouverneur de la province de Buenos Aires, en qualité d’agent naturel du gouvernement fédéral, intime à la Banque de la Province de Buenos Aires la mise à exécution immédiate du décret 11.554/46 », et rappelé que d’après la Constitution nationale (art. 108), « la seule autorité habilitée à édicter des lois relatives au régime bancaire et ayant effet dans le pays tout entier, est le gouvernement national, et que les provinces ont l’obligation de s’y conformer », fit observer que rien dans le pacte de San José de Flores n’était énoncé sur la banque et que la Banque de la Province de Buenos Aires, dans sa forme d’alors, avait été fermée en 1890, qu’elle tomba ensuite sous le coup de dispositions moratoires décidées par le législateur national, jusqu’à se constituer enfin, en 1906, en société anonyme mixte, où le gouvernement provincial de Buenos Aires détenait une partie seulement des actions et du directoire de laquelle elle ne désigne, en plus du président, que quatre membres sur les douze.

Pour ne pas aggraver le conflit, Domingo Mercante préféra s’incliner et le 27 mai 1946 soumit à l’assemblée législative un projet de loi visant, par la voie d’une restructuration, à transformer la Banque de la province de Buenos Aires en entité publique et à conformer les activités de celle-ci à la politique bancaire nationale.

Politique industrielle

En octobre 1946 fut présenté au Congrès national le Premier Plan quinquennal, destiné à consacrer et concrétiser l’engagement pris par le pouvoir péroniste envers les travailleurs lors de la journée du 17 octobre 1945. Le moteur de la planification sera une industrialisation massive, soutenue par des taux élevés de protection douanière et par une politique de subventions, avec un renforcement du contrôle exercé par l’État.

Le programme économique de Domingo Mercante, qui dans ce domaine privilégiait la référence à l’architecture morale de la révolution du 4 juin (1943), dénotait lui aussi une nette orientation productiviste basée pareillement sur l’industrialisation (sans pour autant délaisser les intérêts agricoles), et renfermait un plan d’action qui, à l’instar de l’échelon national, conjuguait interventionnisme et dirigisme étatique d’une part, et initiative privée d’autre part, en vue de rehausser le potentiel économique de la province, de renforcer sa structure économique et d’élever le niveau de vie de ses habitants. À cet effet, Mercante se fit assister du Conseil supérieur de politique économique et de l’Institut d’investissement de sa province, et créa au sein du ministère la Direction de l’industrie et du commerce, qui avait pour objectif de préserver ou réactiver les entreprises existantes et de susciter l’implantation de nouvelles, de réglementer la gestion commerciale, et de faire surgir de nouveaux marchés de consommation. L’attention de l’autorité publique se focalisait sur trois aspects fondamentaux : augmentation de la production, stabilité et défense de l’activité, ainsi que son enracinement local, par la promotion d’industries nouvelles locales axées sur la transformation des produits de l’activité agricole et d’élevage, telles que complexes frigorifiques, laiteries, tanneries, entreprises de transformation de la laine, foresterie. Les branches de l’industrie en plus forte croissance seront le textile, la métallurgie, la construction, les transports, et de façon générale, les secteurs que l’on associe à l’expansion du marché intérieur et à l’urbanisation caractéristiques de la Nouvelle Argentine de Perón, savoir les papeteries, cristalleries, industries électriques et chimiques, pour une grande part installées dans le Grand Buenos Aires (qui en 1947 concentrait 63 % de l’emploi industriel du pays) et toutes visées par la politique économique mercantiste.

Pour les besoins du Plan triennal, dont l’exécution à un rythme accéléré requérait une connaissance précise et complète de l’importance et de la répartition géographique de l’industrie et du commerce, l’on entreprit de dresser un Registre général de l’industrie et du commerce.

Les cinq entreprises qui, détenues par des capitaux étrangers, commercialisaient 95 % de l’énergie produite dans la province, passèrent sous le contrôle du gouvernement provincial, en accord avec la politique suivie par Perón à l’échelon national. Parallèlement fut mis à exécution le Plan général d’électrification, visant à mettre en place un système d’approvisionnement autour de grandes centrales avec un réseau d’interconnexion, en coordination avec le système national.

Durant les dernières années de sa gestion politique, Mercante, conscient que la stabilité et le progrès de l’activité industrielle sont tributaires entre autres de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, créa plusieurs écoles-usines pour la formation spécialisée des ouvriers, en conformité avec le projet éducatif péroniste, où enseignement et travail étaient étroitement liés. C’était là, à ses yeux, une caractéristique distinctive, voire l’œuvre d’envergure la plus grande de la Révolution de 1943.

Réforme agraire

En contraste avec l’accent mis par le gouvernement national sur le développement industriel, la réforme agraire revêtit dans l’œuvre politique de Mercante une importance particulière, en raison sans doute de ce que l’activité agricole et d’élevage étaient prédominantes dans la province de Buenos Aires. La politique agraire menée durant les premiers gouvernements péronistes s’était donné pour objectif de transformer le régime de propriété de la terre et de démocratiser l’accès à la propriété, en attaquant de front le pouvoir des grands propriétaires fonciers, essentiellement, en ce qui concerne la province de Buenos Aires, dans ses zones pampéennes. L’universitaire Mónica Blanco résume comme suit la problématique du secteur agraire en Argentine :

« L’instabilité engendrée par le système de fermage en vigueur, qui était à l’origine des expulsions de métayers hors des terres qu’ils travaillaient, contribuant ainsi à aggraver le dépeuplement rural ; la stagnation économique et sociale sévissant dans les zones occupées par de grandes fermes d’élevage, où l’implantation de nouvelles populations et l’expansion des petites localités existantes se trouvaient inhibées ; la constitution de sociétés anonymes, à l’effet d’éviter la subdivision naturelle de la propriété, étaient quelques-uns des facteurs qui incitèrent à l’élaboration des projets législatifs. Afin de limiter les effets négatifs que de telles situations provoquaient, l’on préconisa une plus grande intervention de l’État, tendant à promouvoir la division des grandes propriétés foncières, donnant la terre en propriété aux petits et moyens paysans-métayers. »

Mercante assistait avec préoccupation à l’exode croissant des habitants des districts ruraux à destination des centres urbains, exode qui débuta dans les années 1920 et s’accéléra fortement dans la décennie 1930 ; le recensement de la population de 1947 établit que sur un total de 4 273 900 habitants que comptait la province de Buenos Aires, 1 741 300, soit plus de 40 %, résidaient en agglomération et 2 532 500 dans le reste du territoire provincial. Une des idées directrices de sa politique agraire était la colonisation, idée selon laquelle le fait de garantir aux familles paysannes l’accès à la propriété de la terre (notamment par l’expropriation des grands domaines et une subséquente distribution des parcelles) était le moyen le plus sûr pour obtenir qu’ils se fixassent dans les campagnes et donc pour endiguer la migration vers les centres urbains. En fait, Mercante faisait sienne une idée déjà ancienne de l’oligarchie libérale réformiste du début XXe et des radicaux bonaerenses comme José Camilo Crotto (en), et prenait ainsi également le relais de ses propres compagnons et prédécesseurs au gouvernement issu de la révolution de juin 1943. Pour mettre en œuvre sa réforme agraire, il réactiva le Conseil agraire national et fit mettre en place une nouvelle législation sur le bail à ferme, qui par des prorogations des baux et par des contrôles des termes des contrats de fermage, tentait de répondre aux besoins immédiats des producteurs et de susciter un accroissement de la production, mais tout en y soustrayant cependant les terres vouées à la colonisation. Ces mesures, ajoutées à la fixation de prix garantis pour les produits agricoles, à l’octroi de crédits et à la distribution de semences, visaient à stimuler la production agricole en assurant des conditions plus avantageuses aux producteurs, avec l’objectif de satisfaire avant tout les besoins du marché intérieur argentin.

La problématique agraire et la présentation des lois d’expropriation et de colonisation firent entre 1946 et 1955 l’objet de débats animés dans les chambres législatives de la province de Buenos Aires, donnant lieu à de vives discussions entre les différents partis, mais aussi au sein même de ces partis. Ainsi, dans le parti péroniste gouvernant, qui (du moins dans les premières années du gouvernement) se trouvait pourtant le plus engagé dans la réforme agraire et le partage de la propriété terrienne, l’on observait certaines réticences à mettre en application les dispositions prises, de sorte que les projets de loi présentés n’étaient que difficilement converties en lois applicables, ou, s’ils passaient le stade de la promulgation, que leur mise en œuvre était ensuite entravée. Il s’ensuivit que l’exécutif se vit souvent contraint de faire l’impasse sur le pouvoir législatif et de concrétiser sa politique par voie de décrets.

En vertu de la nouvelle loi sur la colonisation (Ley de Colonización), promulguée en octobre 1948, les activités de redistribution de la terre incombaient à un organisme spécialement créé à cette fin, l’Institut autarcique de colonisation de la province de Buenos Aires (Instituto Autárquico de Colonización de la provincia de Buenos Aires), doté de compétences nouvelles et plus larges que ses équivalents antérieurs, témoignant d’un dessein plus profond, en particulier par la prise en compte des aspects sociaux jusque-là négligés. En effet, parmi les attributions du nouvel institut ne figuraient pas seulement « la colonisation, mise en fermage, administration et vente des terres qu’aurait acquises l’État » ou « de solliciter auprès du pouvoir exécutif l’expropriation des terres qu’il considère utile de coloniser », mais aussi une longue liste de fonctions attestant de l’attention accrue portée désormais à l’assistance technique, économique et sociale au bénéfice des colons. Il appartenait à l’Institut de convenir, avec la Banque de la Province de Buenos Aires, de projets de colonisation, d’accompagner, par le biais de ses commissions techniques, les tentatives de colonisation privée, d’expérimenter de nouvelles formes de colonisation à même de résoudre le problème social de l’ouvrier agricole ou du petit propriétaire, et de prévoir une assistance technique et matérielle propre à promouvoir le progrès culturel, économique, social et moral des colons, ce qui incluait : impulsions données à l’amélioration agraire, à la mise sur pied d’un système d’assurance agricole et du système coopératif, et à la stimulation d’industries de transformation. L’accès aux parcelles colonisables était strictement conditionné au statut de producteur rural non-propriétaire, ayant famille à charge et de bonne vie et mœurs.

La politique agraire menée par l’équipe de Mercante ne manqua pas de se heurter à l’opposition des grands propriétaires, essentiellement détenteurs de grosses fermes d’élevage, regroupés au sein de la Sociedad Rural Argentina, à laquelle se joignirent, à la suite de l’adoption de la loi relative au journalier rural (Ley de Peón Rural), la Federación Agraria Argentina, qui voyaient leurs intérêts menacés directement par les limitations que ces nouvelles dispositions émanant du secrétariat du Travail et de la Prévoyance imposaient à l’embauche et à la disponibilité de la main-d’œuvre agricole. Par prudence, pour ne pas s’attirer de nouvelles inimitiés, Mercante affirma dans ses discours, dès le début de la mise en œuvre de sa politique agraire, son intention de ne vouloir parcelliser que les grandes propriétés, sans, dit-il, « détruire les exploitations bien organisées », indépendamment de leur taille. Néanmoins, Mercante pouvait déclarer en 1950 avoir jusque-là « exproprié et pris possession de 27 domaines, pour un total de 147 462 hectares (...). De même, se trouvent en instance d’expropriation 49 383 hectares de champs aptes à l’agriculture ».

Cependant, vers la fin de la décennie 1940, le projet de réforme agraire émanant de l’exécutif national, initialement ouvertement offensif, commença à s’adoucir et, face à l’épuisement du modèle économique jusque-là mis en œuvre et de la nécessité d’une plus grande participation du secteur agraire à l’entrée de devises, le pouvoir s’efforça d’adopter un ton plus conciliant. Cette nouvelle orientation de la politique agraire nationale se traduisait notamment par de nouveaux incitatifs économiques sous forme de crédits, d’un renforcement de la mécanisation et d’un accroissement des prix, afin de rehausser la productivité. Dans le même temps, l’on voulut mettre un coup d’arrêt à la politique de colonisation et de démocratisation de la propriété rurale, dans une tentative d’éliminer les possibles sources de conflit que l’action et la rhétorique péronistes des premières années avaient fait naître. Conformément aux principes du Deuxième Plan quinquennal, la démocratisation de la propriété foncière cessa d’être un objectif central, tandis qu’au contraire l’accent était mis désormais sur la hausse de la productivité, pour les besoins de laquelle il apparaissait indispensable de mettre un terme à l’état de conflictualité sociale des années précédentes. Fut alors mise en branle la dénommée Deuxième Révolution agricole, centrée avant tout sur la céréaliculture dans la province de Buenos Aires.

Des consignes furent donc émises tendant à ce que les expropriations de domaines agricoles fussent momentanément suspendues jusqu’à ce que la situation de crise économique eût été surmontée. Ce nonobstant, Mercante, prolongeant sa politique agraire au-delà des limites qu’avait imposées en 1949 le gouvernement national, prit l’initiative d’accomplir, par décret de son exécutif, de nombreuses nouvelles expropriations aux fins de colonisation ‒ mode de prise de décision et pertinacité qui signent le style politique particulier du mercantisme. En 1 952, 104 218 hectares avaient été expropriées au cours des six ans que dura le mandat de Mercante, pour y fonder 19 colonies ; sept domaines avaient été acquis par achat direct (sans expropriation forcée), totalisant 25 480 hectares, ce qui, ajouté aux biens-fonds expropriés, donne un total de 129 698 hectares.

Carlos Aloé (es), successeur de Mercante au gouvernorat de Buenos Aires en 1952 et fidèle partisan de Juan Perón, ne fera plus guère allusion à la colonisation, celle-ci restant de toute façon restreinte aux terres en propriété publique (les tierras fiscales), et ne poursuivra plus guère d’autres objectifs que d’organiser l’enseignement agraire et d’encourager la constitution de coopératives, afin, ainsi qu’il l’exprima, « d’harmoniser les valeurs économiques et sociales dans le secteur agricole et de leur donner une nouvelle impulsion au moyen des multiples ressources de l’État ». La politique menée visera à tenter, par une tactique éprouvée et déjà fort ancienne, de satisfaire les masses non-propriétaires par des encouragements et des aides, poursuivant en tout cas un but autre que de les rendre « propriétaires de la terre qu’ils travaillent » et laissant intacte le régime de la grande propriété foncière. Les principaux aspects qui dorénavant retiendront l’attention de la nouvelle équipe dirigeante bonaerense seront la prévention des fléaux, la distribution de machines agricoles, la commercialisation de la production, l’organisation des producteurs en coopérative et la stimulation de la production de blé et de maïs, aspects pour lesquels des campagnes idoines seront menées dans les zones rurales concernées de la province. D’autre part, il était impératif de relancer les investissements dans le secteur agraire, fortement déprimés par une conjoncture législative peu propice aux intérêts de la grande bourgeoisie rurale.

La nouvelle politique provinciale se caractérisa par un respect rigoureux des consignes dictées par l’exécutif national et des dispositions de la planification économique de Juan Perón. Sous le gouvernement d’Aloé, il ne fut procédé à aucune nouvelle acquisition de terres en vue de colonisation, et l’on se borna à adjuger 63 % (soit 345 218 hectares) du total acquis auparavant par l’Institut depuis le début de son activité. C’est dans le partido de Patagones, dans l’extrême pointe méridionale de la province, qu’eurent lieu les plus importantes attributions de terres pour colonisation, du reste par prélèvement sur des campos fiscales.

Non seulement la gestion précédente fut-elle vertement critiquée (sur diverses imputations : absence de lutte contre les ravages des criquets, sensible baisse des semis de maïs, organisation défaillante, etc.), mais encore le mérite du gouvernement antérieur dans nombre de réalisations fut-il souvent nié, lors même que, comme dans le cas du viaduc Sarandí, le nouveau gouvernement provincial ne faisait la plupart du temps que réaliser ou achever des ouvrages et des infrastructures déjà conçus et planifiés durant le mandat de Mercante.

À l’instar du nouveau gouverneur, les membres des chambres législatives de la province se muèrent en fidèles exécutants de la nouvelle politique nationale : la réforme agraire fut définitivement enterrée, les expropriations décidées ne concerneront que les terres relevant du domaine de l’État, et l’accent sera mis sur la nécessité de stimuler la productivité. Les lignes de force du nouveau ministère des Affaires agraires, réorganisé en 1953, seront, en accord avec le changement de cap et le « retour à la campagne » (vuelta al campo) élaborés au niveau fédéral, la modernisation des moyens de production, le développement du principe coopératif, la formation pratique des enfants de colons, l’encouragement à la production scientifique, la mise en œuvre de projets d’irrigation, et la bonne santé des semis et plantations.

Références

- Blanco, Mónica. Peronismo, Mercantismo y política agraria en la Provincia de Buenos Aires (1946-55).

- Il est convenu en Argentine d’utiliser le mot portègne, ou portène (porteño), lorsqu’on se rapporte à la ville de Buenos Aires, et bonaerense, quand il s’agit de la province du même nom. Il est par ailleurs bon de rappeler que le centre-ville de Buenos Aires, ayant été fédéralisé à la fin du XIXe siècle, ne fait pas partie de cette province, et que celle-ci a pour capitale la ville de La Plata, spécialement créée pour remplir ce rôle.

- Voir le témoignage de Pedro Poggio (consultable en ligne), p. 26.

- Félix Luna, Perón y su tiempo II. La Comunidad Organizada 1950-1952., Buenos Aires, Sudamericana,

- (es) « La gobernación Mercante », Domingo Alfredo Mercante (fils), Historia Política (consulté le )

- Cf. article de Graciela Mateo.

- Noemí Girbal-Blacha, Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del doctor Arturo Jauretche (1946-1950), Buenos Aires, 1993. Cité par Graciela Mateo.

Sources

- (es) Guillermo Agustín Clarke, Juan Ángel Ghisigliri & Alicia de la Nieves Sarno. « La gobernación Mercante. Construcción histórica con documentos orales », Historia Política, UBA-UNICEN-UNLP-UNMdP-UNS-UNSAM.

- (es) El gobierno de Domingo Mercante: expresión singular del peronismo clásico, de Graciela Mateo, université nationale de Quilmes.

- (es) Mónica Blanco, « Peronismo, mercantismo y política agraria en la Provincia de Buenos Aires (1946-55) », Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, La Plata, Centro de Estudios Histórico Rurales / Universidad Nacional de La Plata, vol. 1, no 2, premier semestre 2001 (lire en ligne).

Bibliographie

- (en) Carolyn A. Becker, Domingo A. Mercante : a Democrat in the shadow of Perón and Evita, Philadephia, Xlibris, , 361 p. (ISBN 978-1-413-49532-4 et 978-1-413-49531-7).

- (es) El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial (ouvrage collectif sous la dir. de Claudio Panella, avec des contributions de Mario Gasparri, Silvia A. Vázquez, Fernando J. Varela, Adriana M. Valobra, Noemí M. Girbal Blacha, Graciela Mateo, Ignacio Fonseca, Claudio Panella, César A. Arrondo, José B. Marcilese, Elisa Pastoriza, Nicolás Quiroga, Alejandra Salomón et Oscar Aelo), La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires & Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Levene (AHPBA), .

- (es) Domingo A. Mercante, Mercante: El corazón de Perón, Buenos Aires, 1995 (biographie rédigée par le fils de Domingo Mercante).