Marine marchande

Le terme marine marchande ou marine de commerce désigne tous les moyens de transport maritime de marchandises. On y inclut parfois le transport commercial de personnes.

Au début du XXIe siècle, le commerce mondial de marchandise s'effectue à près de 95 % par la voie maritime et il se développe rapidement : il existait environ 50 000 navires de commerce en service dans le monde en 2009, près de 80 000 en 2019 et 99.800 au 1er janvier 2021[1]. Ces navires, en 2020, ont transporté près de 11 milliards de tonnes par an de fret. Au , le tonnage global est de 1 276 millions de tonnes de port en lourd[2] - [3].

Plus de détails sur l'histoire de la marine marchande: Histoire du commerce au long cours

Dans l'Antiquité

Les civilisations chinoise, grecque et romaine ont développé une marine marchande (plus importante quantitativement que leur flotte de guerre), et les voyageurs devaient généralement négocier leur place à bord de bateaux de commerce[4]. Les navires marchands étaient, semble-t-il, confrontés depuis longtemps à la piraterie, contre laquelle des navires militaires les défendaient plus ou moins bien.

Au Moyen Âge

Chronologie

La marine marchande a été soutenue par la hardiesse et le courage des équipages, ainsi que par la concentration de capitaux. En effet, la mer n'apparaît qu'à ceux qui savent prendre des risques et préparer le financement. Même les mouvements de piraterie commencés au début du IXe siècle n'ont pas empêché l'essor économique de la Méditerranée.

Les moyens d'échanges au XIe siècle sont mal connus car la terminologie et la typologie des embarcations étaient encore incertaines.

Au début du XIe siècle, trois groupes d'armateurs (personnes qui assurent l'armement d'un bâtiment) et de marchands se partagent le commerce maritime : les musulmans, les juifs et les chrétiens. À cette époque, le transport méditerranéen était d'une assez grande simplicité et pas encore spécialisé : leurs marchandises consistaient en des matières premières, des produits de consommation courante, quelques objets de luxe et des esclaves.

Le XIIIe siècle connaît l'établissement d'un rythme régulier dans les transports maritimes entre Venise et le port d'Acre en Israël, conquis par les croisés lors de la troisième croisade.

Le trafic maritime de la Méditerranée gagne en complexité vers le XIVe siècle, notamment par des échanges directs entre l'Orient et l'Occident, et par la création de petites colonies marchandes dans toute la Méditerranée occidentale pour les échanges nord-sud.

En 1346, l'île de Chios (située dans la mer Égée) est conquise par Gênes et devient, par sa position stratégique, un centre économique en mer Égée du XIVe au XVe siècle.

Après la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, les difficultés à aller vers l'Orient par terre apparaissent et une voie maritime vers l'Extrême Orient est recherchée.

Au milieu du XVe siècle, la Méditerranée est une aire de transit entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.

Vers l'an 1500, l'espace de la mer est partagé par deux entités : l'Occident chrétien et l'Empire ottoman.

Pendant tout le Moyen Âge, l'Italie est restée à la tête des puissances maritimes. Les principales raisons de son insubmersibilité sont la permanence de ses ressources et ses aptitudes à s'adapter aux changements.

Vie à bord

La vie des marins à bord était cadencée par les nombreux travaux d'entretien à effectuer à bord.

Cependant, les marins avaient du cœur à l'ouvrage et travaillaient en chantant. De plus, chants, histoires et jeux animaient la vie de ces matelots. Après souvent de longs mois passés à la mer, le marin retrouvait sa famille, sa paie en main.

Organisation des ports

L'installation des ports médiévaux comportait les infrastructures nécessaires au chargement et déchargement des bateaux : hangars, grues et allèges (embarcations servant au chargement et au déchargement des navires). Les ports les mieux aménagés en Europe étaient Bruges (au nord) et Venise (au sud).

La plupart des ports de l'Antiquité (Naples, Alexandrie, Tripoli, Carthagène...) sont maintenus durant le Moyen Âge, que ce soit en Orient ou en Occident. On assiste également à la création de nombreux ports, dont celui de Bougie en Afrique du Nord. Mais, la grande transformation qui s'opère dans les zones portuaires méditerranéennes apparaît à la fois dans le rayonnement de Gênes, qui, à l'époque romaine, a connu qu'une existence discrète, et surtout à Venise, qui n'existait pas avant le VIIe siècle.

Ces deux villes portuaires et commerciales verront ainsi grandir tout un ensemble d'embarcations adaptées aux transports maritimes. Cela explique le fait que Venise et Gênes deviendront rivales sur les plans politique et économique.

On remarque que le commerce maritime s'est accru parallèlement au développement des ports capables d'accueillir les navires.

Difficultés

Au Moyen Âge, le transport maritime était le moyen par excellence du commerce international. Cependant, ces expéditions comportaient des difficultés majeures :

- risques de naufrages et de piraterie ;

- faible capacité de transport des navires.

Toutefois, l'utilisation de la boussole et les progrès de la cartographie ont contribué à une amélioration de la navigation, surtout quant à la rapidité.

Venise : nation maritime

L'autorité de Venise en Méditerranée orientale découle de l'intervention du doge de Venise (dirigeant de la République de Venise) Enrico Dandolo lors de la quatrième croisade : sa politique d'alliances fera de Venise une grande puissance européenne et maritime.

Les principaux rivaux de Venise furent :

- l'Empire ottoman, à l'est ;

- l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain, à l'ouest.

Venise contribua à la découverte du Nouveau Monde à la fin du XVe siècle : en effet, certains explorateurs célèbres étaient vénitiens, ce qui était logique venant d'une nation occupant une place privilégiée entre tous les peuples de la mer. Les Vénitiens furent également ceux qui donnèrent les comptes les plus détaillés des côtes découvertes.

Venise perdit sa primauté en tant que puissance maritime face à l'Empire espagnol tout au début du XVIe siècle.

Organisation

À terre

- Affréteurs,

- Agent maritime,

- Armateurs,

- Assurance et réassurance maritime — par exemple, la Lloyd's of London,

- Containerisation,

- Dockers,

- Entrepôts,

- Lamanage,

- Manutention portuaire,

- Pilotage maritime,

- Remorqueur,

- Société de classification.

L'équipage

Les navires modernes devenant de plus en plus spécialisés et sophistiqués, les membres d'équipage doivent en supplément de leur formation initiale acquérir des connaissances spécialisées, comme le positionnement dynamique, la conduite de navires à très grande vitesse, ou encore l'appontement d'hélicoptères.

Le capitaine

- le capitaine est le chef de l'expédition maritime et le « seul maître à bord après Dieu ». Il représente l'armateur et est responsable du navire, de sa cargaison et/ou de ses passagers. Il s'occupe des tâches administratives, du contrôle et de la mise à jour des documents officiels et du livre de bord. Il est en relation avec l'armateur, l'affréteur, l'agent maritime, les autorités portuaires. Sur les grands navires, il délègue ses responsabilités de quart aux lieutenants. Il doit être présent en passerelle pour les entrées et sorties de port, ainsi que dans les passages difficiles. Il doit laisser aux officiers de quart des ordres permanents et des consignes claires.

Le capitaine a une autorité dans le cadre de la loi ; il doit suivre et faire appliquer un ensemble de règlements. Tout d'abord s'exerce à bord du navire la législation du pays dans lequel le navire est immatriculé, et dont il porte le pavillon. S'applique ensuite dans les ports où le navire escale la législation du-dit port. Enfin, s'appliquent également tous les règlements internationaux mis en place par l'Organisation maritime internationale (OMI), tels que le Code international de gestion de sécurité. C'est lui qui prend l'ultime décision d'abandonner le navire en cas de danger et la tradition veut qu'il soit le dernier à le quitter en cas de naufrage.

Formation : Historiquement, dans les pays riches, les officiers de marine bénéficient peu à peu d'une formation poussée qui dépasse la seule vie à bord ; pour le compte des sociétés de commerce, ils doivent pouvoir négocier les prix, surveiller, voire influencer des cours, distribuer des lettres de change, convertir des espèces, faire du troc et découvrir des frets nouveaux, épaulés par un second, un représentant du chargeur ou un subrécargue.

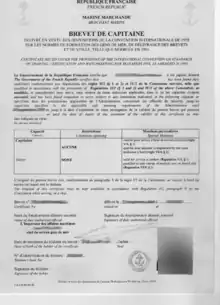

Aujourd'hui, le capitaine doit être titulaire d'un brevet adéquat au tonnage du navire qu'il commande (mais un lieutenant peut être titulaire du brevet de capitaine).

En France

La convention internationale STCW 95, qui régit les normes de formation des membres d'équipage, est intégrée dans la loi française. L'administration des Affaires maritimes délivre différents brevets de capitaine conformes à cette convention, chacun donnant des prérogatives limitées ou non en relation avec le tonnage du navire concerné.

- Capitaine tous navires ;

- Capitaine 3000 (sous-entendu UMS) ;

- Capitaine 500 ;

- Capitaine 200.

Les brevets français sont dénommés :

- Capitaine au long cours ;

- Capitaine de première classe de la navigation maritime ;

- Capitaine marine marchande ;

- Capitaine de deuxième classe de la navigation maritime ;

- Capitaine côtier ;

- Patron au bornage ;

- Capacitaire.

Sous pavillon français, le capitaine observe le code des transports, anciennement Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et doit par exemple être le dernier à quitter son navire en cas d'abandon[5]. Si par le passé le capitaine d'un navire sous pavillon français et son suppléant devaient obligatoirement être de nationalité française, ceci n'a plus cours depuis 2008. Bien qu'ayant, à la mer, des pouvoirs d'officier de police judiciaire, d'état civil et ministériel, le texte dispose que[6] : « À bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents du bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition ».

L'appellation du capitaine est commandant sur les navires français.

Les officiers

- Pont

- le second capitaine, aussi connu comme premier officier du pont[7], est désigné comme capitaine en cas d'indisponibilité de ce dernier. Il est responsable principalement du chargement et de la sécurité, il peut aussi être l'officier de sûreté demandé par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Il est appelé familièrement par le reste de l'équipage le Chien du Bord de par ses fonctions de vigilance. C'est le chef de service du pont.

- le subrécargue est uniquement responsable de la cargaison à bord, c'est un poste de plus en plus rare.

- le commissaire est l'officier chargé de tout le personnel affecté au service des passagers. On le rencontre sur les paquebots et les ferries

- les lieutenants assurent la veille permanente à la passerelle et la conduite de la navigation en quarts à la mer. Ils participent aux opérations commerciales sur consignes du second capitaine lorsque le navire est à quai.

- Machine

- le chef mécanicien est le chef de service de la machine. Il est responsable des machines, de leur bon fonctionnement et de leur maintenance.

- le second mécanicien est le remplaçant du chef mécanicien en cas d'indisponibilité de ce dernier, il est généralement chargé de l'appareil de propulsion.

- les officiers mécaniciens (troisième, quatrième, etc.) gèrent la maintenance et les réparations.

Le port de galons dans la marine marchande

Le port d'uniforme et de galons est principalement demandé par les compagnies de navires à passagers [8].

| France | Belgique | France | Belgique | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Le capitaine | French merchant marine master |

Merchant marine master |

|||

| Département pont | Département machine | ||||

| Le second capitaine ou en Belgique: le premier officier | French merchant marine chief mate |

Belgian merchant marine chief mate |

Le chef mécanicien | Merchant marine chief engineer |

Belgian merchant marine chief engineer |

| Le lieutenant ou en Belgique le second officier | French merchant marine 2nd mate |

Belgian merchant marine 2nd mate |

Le second mécanicien | French merchant marine first engineer |

Belgian merchant marine 1st engineer |

| Le troisième mécanicien | Merchant marine 2nd engineer |

Belgian merchant marine 2nd engineer | |||

| L'élève officier ou en Belgique l'aspirant | French merchant marine deck cadet |

Belgian merchant marine aprentice officer |

L'élève officier machine | Merchant marine engine cadet |

Merchant marine engine cadet |

| En Belgique les 3 premières années on est cadet pont | Belgian merchant marine deck cadet |

En Belgique Pour les élèves machine | Belgian merchant marine engine cadet | ||

Les maîtres

- Pont

- Le maître d'équipage, également appelé bosco.

- Machine

- Le Maître machine

- Le Maître électricien

Le personnel d'exécution

- Pont

- Les matelots effectuent la veille à la passerelle, la maintenance du pont, les travaux de peinture et le nettoyage, participent aux manœuvres d'appareillage, accostage ou mouillage la manipulation des aussières et des ancres et selon le type de navire (Pétrolier - Vraquier - car-ferry - etc.) participent aux opérations commerciales.

- Machine

- L'ouvrier mécanicien (également appelé graisseur)

- Le nettoyeur

Plongeur de bord

Les plongeurs de bord sont des plongeurs embarqués qui réalisent des missions d'entretien courant, de sécurité ou de sûreté des œuvres vives des navires.

Type de transport

- Passager (Paquebot, Ferry, Navire à grande vitesse, Navire de plaisance à utilisation commerciale)

- Conteneur (Porte-conteneurs)

- Roulier (Roulier)

- Vrac (Vraquier)

- Frigorifique (Navire frigorifique)

- Liquides (Pétrolier, Chimiquier)

- Gaz (Méthanier)

- Dangereux

- Inflammable

- Nucléaire

Réglementations

Les navires marchands, comme tous les navires, sont soumis à la réglementation internationale et à celle de leur pavillon.

La réglementation internationale est édictée par une émanation de l'ONU : l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette réglementation est ensuite intégrée dans la législation des pays aux fins d'application du pavillon.

Au Canada, il s'agit de la loi de 2001 sur la marine marchande[9], aux États-Unis il s'agit du Code des États-Unis, title 14 et en France, il s'agit principalement de l'arrêté du .

Les principales conventions internationales sont :

- la Solas 74 : Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

- la Marpol 73/78 : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;

- la LL 66 : Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;

- la Colreg 72 : Convention sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

- la STCW 95 : Convention internationale sur le normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;

- la SAR 79 : Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes.

Les autres réglementations plus spécifiques sont édictées sous forme de code et de manuels.

Dangers

- Pollution, pollution marine,

- Danger de collisions (abordage),

- Incendies, tempête, cyclone tropical, combustion ou explosion d'un navire à proximité de site classé Seveso, pouvant déclencher une explosion en chaîne,

- récifs, épaves, munitions immergées.

Voir aussi : sécurité en mer

Pollution

En utilisant souvent du fioul lourd non désoufré et parce qu'elle augmente, la flotte marchande est une source croissante de pollution de l'air et d'émission de particules (noir de carbone) et de gaz acidifiants (SO2, NOx), source de nuages artificiels et de CO2 (gaz à effet de serre). La pollution particulaire induite par les moteurs diesel marins est en 2018, à elle seule, responsable d'environ 400 000 décès prématurés et de 14 millions de cas d'asthme infantile par an, selon un article publié par la revue Nature[10]. Pour ces raisons, l'organisation maritime internationale (IMO) décide en 2016 d'imposer une teneur du fioul en soufre ne dépassant pas 0,5 % à partir du , contre 3,5 % encore autorisés en 2019[10].

Avantages et inconvénients

- Très grande capacité,

- Coût réduit,

- Lent,

- Fiabilité des délais inhérents à l'expédition maritime,

- Le moyen de transport le moins polluant par tonne de marchandise transportée, mais selon l’ONU[11], la flotte mondiale marchande a émis en 2007 1,12 milliard de t de CO2, soit 4,5 % des émissions globales (hors flottes militaires, de pêche et de plaisance), soit, à titre de comparaison en 2006 l'équivalent des émissions totales de deux pays comme la France[12]. Ceci fait de la marine marchande le 5e émetteur en quantité (bien que loin derrière l’aviation[13] autre source en forte augmentation). Cette estimation double ou triple les estimations précédentes.

Notes et références

- unctad (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT), « Review of maritime transport 2021 », UNCTAD, (lire en ligne [PDF])

- « Transports maritimes: une reprise encore freinée par une offre excédentaire de navires et des taux de fret déprimés » [PDF], Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, (consulté le )

- « Etude sur les transports maritimes 2010 », unctad.org (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT ), (lire en ligne [PDF])

- Bagnoud, M. Entre marine marchande et marine de guerre. URL : http://doc.rero.ch/record/324604/files/blog_mahgeneve_ch_entre-marine-marchande-et-marine-de-guerre.pdf

- Article L5263-3 du code des transports

- Règlement sur le personnel maritime

- la loi de 2001 sur la marine marchande, tc.gc.ca.

- AFP et Connaissance des énergies (2019 En janvier prochain, des dizaines de milliers de navires vont devoir se tourner vers de nouveaux carburants moins polluants, une révolution qui risque d'augmenter le coût du transport maritime mais aussi des prix à la pompe pour les automobilistes brève parue le 03 septembre 2019.

- Rapport ONU, publié mi-février 2008 au Royaume-Uni, faisant état d’un calcul affiné, tenant compte de la quantité et qualité de carburants vendus aux cargos dans le monde, du type de moteur et temps passé à naviguer.

- 541 MteqCO2 ont été émises au total en France en 2006, selon l'inventaire Citepa fait pour la MIES (Lien « Copie archivée » (version du 7 mai 2008 sur Internet Archive))

- L’aviation émet 650 millions de t/an d'équivalent CO2 (source, consultée le 23 avril 2008)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean Randier, Histoire de la Marine marchande française, éd.Maritimes et d'Outre-Mer, 1980

- La marine de commerce : son histoire, ses métiers : commerce maritime, compagnies, vie des marins à bord et au port, essor de la vapeur..., Nos Ancêtres, Vie et Métiers, N°62, juillet-, p. 25-28 et 50-56

- Balard Michel, La Méditerranée médiévale : espaces, itinéraires, comptoirs, Paris, Editions Picard, Les médiévistes français, 2006, p. 15-29 et p. 90-120.

- Jehel Georges, La Méditerranée médiévale de 350 à 1450, Paris, Armand Colin, 1992 (Collection Cursus), p. 79-80 et p. 120-173.

- Lane Frederic C., Venice : Maritim Republic, Johns Hopkins University Press, 1973, p. 83, p. 329-336 et p. 373-375.

- Le Goff Jacques, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 19-21.

- Louchet André, Les océans : bilan et perspectives, Paris, Armand Colin, 2013 (Collection Cursus), p. 71-73.

- Pirenne Henri, Histoire économique et sociale du Moyen Âge,Paris, Presses Universitaires de France, 1963, p. 79.

Liens externes

- (fr) Le site français de la marine marchande

- (fr) Cargos - Paquebots - Autres navires de marine marchande, site consacré à tous types de navires, navigations au long cours, reportages, histoire maritime

- (fr) Conseil supérieur de la marine marchande

- (fr) La Marine Marchande

- Médailles de la Marine Marchande. http://www.merite-maritime29.org

- Médaille d'honneur des marins du commerce et de la pêche. http://www.merite-maritime29.org/merite.htm