Mapuches

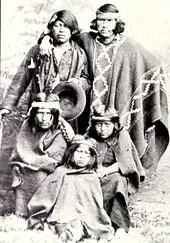

Les Mapuches (littéralement « Peuple de la terre » en mapudungun) sont un groupe ethnique et peuple autochtone du Chili et d'Argentine formant plusieurs communautés, connues également sous le nom d'Araucans (cette dernière dénomination ayant été donnée par les Espagnols aux autochtones peuplant originellement la région historique d’Araucanie)[3] - [4]. Au sens strict, le terme Mapuches désigne les Amérindiens habitant l’Araucanie ou Arauco, coïncidant grosso modo à l’actuelle région administrative chilienne d'Araucanie, c’est-à-dire les Araucans et leurs descendants ; dans un sens plus large, le terme englobe tous ceux qui parlent, ou parlaient naguère, la langue mapuche ou mapudungun, y compris divers groupes autochtones ayant subi entre les XVIIe et XIXe siècles le processus dit d’araucanisation par suite de l’expansion araucane à partir de l’Araucanie originelle (dans le Chili actuel) vers des zones sises à l’est de la cordillère des Andes (c’est-à-dire dans l’actuelle Argentine).

.jpg.webp)

| |

1 745 157 env. (2017)[1] |

|---|---|

| |

205 009 env. (2010)[2] |

| Population totale | 2 000 000 env. |

| Régions d’origine | Cordillère des Andes |

|---|---|

| Langues | Mapudungun, espagnol |

| Religions | Christianisme (catholicisme et évangélisme) adapté aux croyances traditionnelles |

| Ethnies liées | Picunche, Huilliche,Pehuenche, Chiliens |

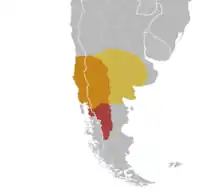

Selon le recensement officiel de 2002, les Mapuches représentent 4 % de la population chilienne (87,3 % du total des autochtones vivant au Chili), soit un peu plus de 600 000 personnes, mais d’autres statistiques donnent un nombre plus élevé. Ils vivent principalement dans les zones rurales de la région d’Araucanie ainsi que dans la région des Lacs et la région métropolitaine de Santiago (la capitale, Santiago du Chili). On estime à environ 200 000 leur nombre en Argentine, répartis principalement sur la province de Neuquén, mais aussi sur celle de Río Negro et de Chubut[5]. Les autres populations autochtones du Chili, moins nombreuses, sont aymaras et rapa nuis.

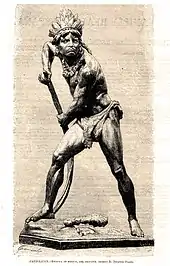

Les Mapuches eurent à faire face d’abord aux visées expansionnistes des Incas, qui réussirent certes à soumettre les groupes mapuches septentrionaux, appelés Picunches par les historiens, mais furent ensuite bloqués par la résistance mapuche à la hauteur du fleuve Maule (à 250 km environ, à vol d'oiseau, au sud de Santiago), après la lourde défaite de Tupac Yupanqui à la fin du XVe siècle[6] ; puis, au XVIe siècle, aux tentatives de conquête des conquistadors espagnols, qui venaient de renverser l’Empire inca (et du même coup assujetti les Picunches) et trouvèrent face à eux les autres Mapuches établis entre la vallée de l'Aconcagua et le centre de l’île de Chiloé. La résistance du chef mapuche Lautaro, qui avait appris la tactique et la stratégie militaires lorsqu’il était prisonnier des Espagnols, et dont les troupes possédaient une grande maîtrise du cheval, puis plus tard la rébellion de Pelantaro en 1602, aboutirent à fixer la frontière militaire entre Espagnols et Mapuches au niveau de la rivière Biobío (à 470 km environ au sud de Santiago) ; depuis lors, les Espagnols hésitaient à se risquer en territoire mapuche.

Entre 1860 et 1880, les deux États de la région issus de la décolonisation, le Chili et l’Argentine, entreprirent à leur tour des guerres de conquête contre les Amérindiens (Mapuches et Patagons) qui vivaient au sud du continent dans des régions restées hors de leur contrôle et difficilement pénétrables, et viendront finalement à bout de la résistance mapuche, au terme de campagnes militaires connues respectivement sous le nom de Pacification de l'Araucanie et de Conquête du Désert, lesquelles entraînèrent la mort de milliers d’Amérindiens, en plus de la perte de leur territoire : les survivants furent en effet déportés vers des zones de faible superficie dénommées réductions (au Chili) ou réserves (reservaciones, en Argentine), tandis que le reste des terres fut déclaré bien national (en espagnol fiscal), puis vendu à l’encan. À signaler aussi que l’élection (ou l’autoproclamation), en novembre 1860, du juriste périgourdin Orélie Antoine de Tounens comme roi de l'Araucanie avait alarmé les autorités chiliennes qui craignaient que cette poussée d’indépendantisme coupe géographiquement le pays en deux. Les Mapuches se sont ensuite peu à peu intégrés à la nation chilienne, même si des foyers de résistance ont poursuivi la lutte armée jusqu'à la fin du XXe siècle.

Aux XXe et XXIe siècles, les Mapuches subiront un processus d’acculturation et d’assimilation aux sociétés des deux États (argentin et chilien), mais au rebours duquel se feront jour des manifestations de résistance culturelle et éclateront çà et là des conflits parfois violents (avec mort d’homme) centrés autour de la propriété des terres, de la reconnaissance de leurs organisations et de la pratique de leur culture. En effet, le processus de récupération présente deux aspects : d’une part un retour aux racines culturelles (réapprentissage de la langue, remise en honneur de l’artisanat traditionnel etc.) et d’autre part la réappropriation de terres qualifiées d’ancestrales, mais détenues aujourd’hui, sur la foi de titres de propriété officiels sur les terrains concernés, par de grands domaines agricoles (haciendas), des sociétés d’exploitation forestière (surtout au Chili), et par des multinationales du textile (telles que Benetton en Argentine)[7] - [8]. La population mapuche se plaint de discrimination raciale et sociale dans ses rapports avec le reste de la société[9] - [10] - [11] - [12] - [13], et selon les statistiques officielles, leur indice de pauvreté est plus élevé que la moyenne nationale chilienne[14] - [15] - [11].

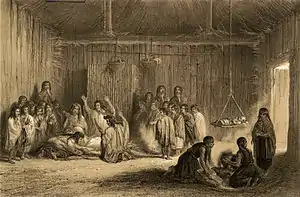

Le système économique traditionnel, basé sur la chasse et l’horticulture, a cédé le pas, aux XVIIIe et XIXe siècles, à une économie agricole et d’élevage, les Amérindiens se convertissant dès lors, après l’implantation forcée sur des terrains à eux assignés par le Chili et l’Argentine, en un peuple de paysans voué à l’heure actuelle (2018) à une grande fragmentation culturelle, à un morcellement de la propriété, et à une migration vers les grandes villes par les générations plus jeunes, qui a eu pour effet de faire des Mapuches une population aujourd’hui majoritairement urbaine, établie principalement à Santiago du Chili et à Temuco, quoique préservant des liens plus ou moins serrés avec ses communautés d’origine.

Étymologie

Le mot par lequel les Araucans se désignent eux-mêmes dans leur propre langue (le mapuche ou le mapudungún) est Mapuche, ou mapunche, terme composé de mapu, « terre, pays », et de che, « personne, gens », soit donc « gens de la terre », « natif »[16]. À l’opposé, les étrangers arrivés d’Europe ainsi que leurs descendants sont appelés wingka. En certains endroits, les termes de Mapuche et de mapunche s’utilisent avec une légère différence de sens. Jusqu’au XVIIIe siècle aurait également existé chez les membres de l’ethnie l’autodénomination che, « gens »[17], et Mapu[17], « terre », Peuple de la terre[18].

La dénomination aucas proviendrait du mot quechua awqa, « sauvage » ou « rebelle », « ennemi », qui leur aurait été appliqué par les Incas ou par les Espagnols ; selon les chroniqueurs, les Incas avaient déjà nommé purumauca la population habitant au sud du río Cachapoal, et les Espagnols auraient, pour désigner celle-ci, simplement adopté la dénomination auca[16].

La désignation Araucans[3] - [4] - [19] a été le terme prédominant dans l’historiographie pendant toute la période s’étendant des premiers contacts avec les Espagnols jusqu’au XIXe siècle approximativement, et continue d’être en usage, mais n’est pas acceptée par les Mapuches eux-mêmes. Le nom Araucan constitue sans doute le gentilé des habitants d’Arauco, nom donné par les Espagnols au territoire qu’ils habitaient alors en peuple indépendant et dont l’étymologie reste discutée[20]. Il a été postulé que Arauco résulte d’une hispanisation du mot mapuche ragko, « eau gréseuse », que les Espagnols auraient utilisé pour les habitants d’un site ainsi appelé et qui par la suite aurait été étendu, par métonymie, à toutes les autres peuplades de la zone[21] ; aujourd’hui encore, la région chilienne à proximité de Concepción, au sud du fleuve Biobío, s’appelle officiellement province d'Arauco.

Les Mapuches rejettent l’usage du nom Araucan, car il s’agit d’une dénomination étrangère, attribuée par leurs ennemis. En revanche, le mot awqa fut bien adopté par les Mapuches, sous la forme awka, avec le sens d’« indomptable, rebelle, vaillant »[22], les Mapuches acceptant cette fois de l’appliquer à eux-mêmes[23].

Composition et répartition géographique actuelles

Au Chili

D’après le recensement chilien de la population de 2002, 604 349 personnes dans ce pays se déclaraient appartenant au peuple mapuche, ce qui représente approximativement 4 % de la population totale et 87,3 % de la population amérindienne totale du pays. Ils vivent principalement en Araucanie (33,6 %) et dans la région métropolitaine de Santiago (30,3 %) et, en moindre nombre, dans les régions du Biobío (8,8 %), des Lacs et des Fleuves (16,7 % pour ces deux dernières prises ensemble).

Cependant, le recensement de 1992 avait enregistré 932 000 Mapuches (de plus de 14 ans ; si l’on avait inclus les personnes en dessous de cet âge, le chiffre se serait élevé à 1 281 651)[24]. Cette baisse de quelque 30 % de la population mapuche en une décennie a fait l’objet de diverses tentatives d’explication : certains soutiennent qu’il s’agit d’un « génocide statistique »[25], alors que pour d’autres, ce serait là un « génocide bureaucratique » visant à délégitimer les revendications autochtones[26], mais pour d’autres encore, cette chute d’effectifs s’expliquerait par des différences dans les questions du recensement, sans intentions socio-politiques.

D’après plusieurs ONG, la population mapuche résidant actuellement au Chili se situerait entre 800 000 et 1 400 000 personnes, selon que l’on inclut ou non ceux uniquement qui ont conservé leur culture ou revendiquent leur héritage. Ainsi p.ex. l’enquête officielle Casen (acronyme de Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), organisée tous les deux ou trois ans par le ministère chilien des Affaires sociales, ne comptabilisa-t-elle que 625 005 Mapuches en 2006[27]. Les organisations autochtones pour leur part estiment à un million et demi le nombre de Mapuches au Chili[25].

En Argentine

En Argentine, les Mapuches ou Araucans constituent le peuple autochtone le plus nombreux, encore que leurs effectifs soient environ dix fois inférieurs à ceux du Chili.

Il a été calculé sur la base de l’Enquête complémentaire sur les peuples autochtones (en espagnol Encuesta Complementaria de Pueblos autochtones, sigle ECPI) de 2004-2005, effectuée sur demande de l’État argentin par l’Institut national argentin de statistique et de recensement (l’INDEC, selon son acronyme en espagnol), que le nombre de personnes qui appartiennent au peuple mapuche ou sont des descendants de Mapuches de première génération se chiffre à près de 105 000. De ces personnes, 73 % vivent dans les provinces de Chubut, de Neuquén et de Río Negro[28].

Selon l’ECPI, 78 534 Mapuches se revendiquent tels dans les provinces de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz et Terre de Feu, dont 13 237 vivaient dans des communautés autochtones. À Buenos Aires et dans les 24 partidos du Grand Buenos Aires, 9745 personnes se reconnaissent comme Mapuches, comme c’est le cas aussi de 20 527 individus dans le reste de la province de Buenos Aires et dans la province de La Pampa, individus dont cependant aucun ne vivait en communauté. Le décompte pour l’ensemble du pays donna comme résultat 113 680 personnes se déclarant Mapuche, de qui 13 430 vivaient en communauté.

Lors de la préparation du recensement argentin de 2001, des représentants mapuches formulèrent quelques critiques sur la conception et l’exécution de ce recensement, lui reprochant de ne pas garantir une participation adéquate des peuples premiers, de reproduire le stéréotype partial de « l’autochtone », de sous-estimer la migration mapuche vers les villes, et de s’appuyer sur des fonctionnaires manquant à leurs engagements juridiques et politiques[29]. La Commission de juristes autochtones en Argentine (la CJIA) introduisit un recours d’amparo, par lequel elle requérait que fût différé le recensement de 2001, alléguant qu’elle n’avait pas bénéficié de son droit de participation tel que fixé dans la Convention 169 de l’OIT et à l’article 75, alinéa 17, de la Constitution nationale argentine. La controverse finit par conduire une partie de ces représentants à occuper les installations de l’Institut national des affaires autochtones (INAI). Lors de la réalisation du recensement de 2001, une intervention directe d’enquêteurs et d’assesseurs autochtones avait été prévue dans quelques provinces. Ce nonobstant, beaucoup contestent la validité de cette enquête[30].

Contredisant les chiffres de l’INDEC, une publication officielle du gouvernement argentin communiqua qu’il existait 200 000 Mapuches habitant le territoire national[31]. D’autres sources en revanche, non officielles, évoquaient le nombre de 90 000[32] et de 200 000 personnes[33].

La communauté mapuche elle-même, en fort désaccord avec le recensement de l’INDEC, estime que les effectifs de la population mapuche en Argentine s’élèvent à 500 000 individus[25] - [34]. Des calculs effectués en 1998-2000 permirent d’estimer que vivaient alors en Argentine jusqu’à 300 000 Mapuches, dont quelque 70 000 étaient établis dans la seule province de Neuquén[35].

Les critiques mapuches à propos de la méthodologie argentine de recensement furent semblables à celles formulées contre le recensement chilien[36]. Sur la foi d’une enquête de l’ECPI, les populations des provinces de Neuquén et de Chubut seraient respectivement à 7 % et à 5 % de souche Mapuche[37].

Le recensement national argentin de la population de 2010 mit au jour l’existence, dans l’ensemble du pays, de 205 009 personnes se reconnaissant comme Mapuches, dont 39 869 dans la province de Río Negro, 39 634 dans celle de Neuquén, 36 706 dans l’intérieur de la province de Buenos Aires, 31 771 dans la province de Chubut, 21 041 dans l’agglomération de Buenos Aires, 6806 dans la ville de Buenos Aires, 6132 dans la province de Mendoza, 4973 dans celle de Córdoba, 4408 dans celle de Santa Cruz, 4261 dans celle de La Pampa, 3084 dans celle de Santa Fe, 1280 dans celle de San Luis, 975 dans celle de Terre de Feu, 923 dans celle d’Entre Ríos, 562 dans celle de Misiones, 437 dans celle de Tucumán, 417 dans celle de San Juan, 325 dans celle de La Rioja, 302 dans celle de Catamarca, et enfin 220 dans celle de Corrientes[38] - [39].

Dans la province de Buenos Aires, dans les partidos de General Viamonte (Los Toldos) et de Rojas, respectivement à 280 et 220 km à l’ouest de Buenos Aires, subsiste une communauté mapuche semi-acculturée descendant du boroano Ignacio Coliqueo, qui fut reconnu comme « cacique principal des Mapuches amis et colonel de l’armée nationale » argentine et qui se vit accorder, lui et toute sa tribu, la propriété de deux lieues de terre[40] - [41]. Dans cette communauté, la Guillatún (cérémonie propitiatoire traditionnelle) a cessé de se pratiquer et seuls quelques-uns parlent encore le mapuzungun ; toutefois, les Mapuches de cette zone ont engagé un processus de récupération de leurs racines et une des trois écoles primaires de la communauté enseigne la langue Mapuche[42].

La Confédération mapuche de Neuquén, fondée en 1970, regroupe les communautés rurales mapuches de la province de Neuquén, et ses autorités sont élues lors d’un trahun (« parlement ») tous les deux ans[43]. Particulièrement importante est leur présence dans le Parc national Lanín, où vivent entre 2500 et 3000 personnes, répartis dans 7 communautés (Aigo, Cañicul, Cayún, Curruhuinca, Lefimán, Ñorquinko et Raquithue), sur des territoires qui s’étendent sur quelque 24 000 ha[44] et qu’ils considèrent comme les leurs propres[45].

La liste des communautés rurales araucanes existant dans la province de Neuquén en 2003 s’établit comme suit[46] - [47] :

- Département d'Aluminé : Aigo, Catalán, Currumil, Lefiman (*), Ñorquinko, Plácido Puel (*), Puel, Salazar, Tayiñ Rakizuam (*).

- Département de Catán Lil : Cayulef, Cayupán, Filipin, Paineo, Rams, Zúñiga.

- Département de Collón Curá : Ancatruz, Namuncurá.

- Département de Confluencia : Kaxipayiñ, Paynemil, Purrán (*), Ragiñ Ko.

- Département de Huilliches : Atreuco, Cañicul, Chiuquilihuin, Linares, Painefilu, Raquithue.

- Département de Lácar : Cayún, Curruhuinca, Vera.

- Département de Loncopué : Kilapi, Mellao Morales, Millaín.

- Département de Minas : Antiñir Pilquiñan.

- Département de Ñorquín : Colipilli, Manqui, Maripil (*).

- Département de Picún Leufú : Marifil.

- Département de Picunches : Cheuquel, Milaqueo.

- Département de Zapala : Antipan, Gelay Ko (*), Gramajo, Kalfucurá, Quinchao, Wiñoy Folil (*), Zapata.

(*) communautés de constitution récente.

Dans la province de Río Negro, les communautés mapuches se sont groupées dans la Coordination du parlement du peuple mapuche de Río Negro (en espagnol Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro). Fin 2002, les communautés rurales et urbaines de cette province s’énuméraient comme suit[48] : Cañumil ; Anekon Grande ; Cerro Bandera (Quimey Piuke Mapuche) ; Quiñe Lemu (Los Repollos) ; Wri Trai ; Tripay Antu ; Ranquehue ; Monguel Mamuell ; Pehuenche (Arroyo Los Berros) ; Makunchao ; Centro Mapuche Bariloche ; Trenque Tuaiñ ; San Antonio ; Los Menucos ; Putren Tuli Mahuida ; Ngpun Kurrha ; Peñi Mapu ; Cerro Mesa-Anekon Chico ; Lof Antual ; Wefu Wechu (Cerro Alto) ; Cañadón Chileno ; Lof Painefil ; Cai – Viedma ; Fiske Menuco ; Kume Mapu ; Aguada de Guerra ; Tekel Mapu ; Carri Lafquen Chico Maquinchao ; Laguna Blanca ; Río Chico ; Yuquiche ; Sierra Colorada.

Dans la province de Chubut réside la communauté Limonao et des groupes métissés de Mapuches et de Tehuelches, produits de l’araucanisation, qui se nomment eux-mêmes Mapuche-Tehuelche.

La province de Santa Cruz compte également des communautés Mapuche-Tehuelche, au nombre de quatre : à Caleta Olivia (Willimapu), à Río Gallegos (Aitué), à Río Turbio (Millanahuel) et à Puerto Santa Cruz (Fem Mapu)[49] - [50].

Par suite de la campagne militaire dite Conquête du Désert, les Pehuenches disparurent virtuellement en tant que peuple sur le territoire argentin, nombre d’entre eux ayant probablement franchi la Cordillère des Andes à destination du Chili.

Dans la province de Mendoza, des groupes pehuenches ont commencé à s’organiser à partir de 2007, en élisant un werkén (« porte-parole ») et en mettant sur pied deux lofs (« communautés ») dans le département de Malargüe, auxquelles la personnalité juridique fut accordée en 2009; ce sont :

- Kupan Kupalme (ou Juan Cupalme, dans la zone est de la Payunia)[51].

- Malal Pincheira (dans les Castillos de Pincheira et sur la rivière Buta Mallín)[52].

À partir de 1995, par le biais d’une inscription officielle dans le Registre national des communautés autochtones (Renaci), l’Institut national des affaires autochtones (INAI) commença à attribuer la personnalité juridique à des communautés autochtones, en particulier mapuches[53] :

- Dans la province de Chubut :

- Communauté autochtone Emilio Prane (2 décembre 1996), Communauté autochtone Huisca Antieco (dans le département de Futaleufú, 7 novembre 1996), Communauté autochtone Huangelén Puelo (dans le département de Cushamen, 28 septembre 2000), Communauté mapuche Motoco Cárdenas (dans le département de Cushamen, 10 juin 2004), Communauté mapuche Enrique Sepúlveda (dans le département de Cushamen, 23 février 2005), Communauté mapuche Fentren Peñi (sur les sites Mina de Indio et Colonia Pastoril Cushamen (Colonie pastorale Cushamen), département de Cushamen, 27 novembre 2013).

- Dans la province de Neuquén :

- Groupement mapuche Cañicul (26 juin 1996), Communauté autochtone Cayun (3 juillet 1996), Communauté autochtone Raquitue (26 juillet 1996), Communauté Kallfukura (dans le département de Zapala, 15 octobre 1997), Communauté Kaxipayiñ (dans le département d'Añelo, 15 octobre 1997), Communauté autochtone Ñorkinko (8 juillet 1997), Communauté mapuche Lof Gelay Ko (dans le département de Zapala, 19 juillet 2002), Communauté Lof Lefiman (dans le département d'Aluminé, 19 juillet 2002), Communauté Lof Lonko Purran (dans le département de Zapala, 19 juillet 2002), Communauté lof Maripil (dans le département de Ñorquín, 19 juillet 2002), Communauté Lof Wiñoy Folil (dans le département de Zapala, 19 juillet 2002), Communauté Lof Wiñoy Tayin Rakizuam (dans le département d'Aluminé, le 19 juillet 2004), Lof Kinxikew (dans le département de Los Lagos, 9 janvier 2006), Lof Zuñiga (dans le département de Catán Lil, 9 janvier 2006), Lof Paichil Antreao (dans le département de Los Lagos, 5 juin 2007), Communauté Huenctru Trawel Leufú (dans le département de Picún Leufú, 22 avril 2008), Lof Newen Mapu (dans le département de Confluencia, 12 novembre 2009).

- Dans la province de Río Negro :

- Communauté autochtone du peuple mapuche Thripan Anty (dans le département de Bariloche, 10 août 1998), Communauté mapuche Lof-Leufuche (dans le département d'El Cuy, 31 août 2000), Communauté mapuche Lof Wiritray (dans le département de Bariloche, 22 mars 2000), Communauté mapuche Lof Ranquehue (dans le département de Bariloche, 28 avril 2003), Communauté mapuche Tequel Mapu (dans le département de Bariloche, 13 janvier 2005).

- Dans la province de La Pampa :

- Communauté ranquel Manuel Baigorrita (dans le département de Loventué, 15 septembre 1999).

- Dans la province de Mendoza :

- Communauté mapuche Mapudungun (dans le département de Las Heras, 6 juin 2002), Lof Kupan Kupalme (dans le département de Malargüe, 19 mai 2009), Lof Malal Pincheira (dans le département de Malargüe, 19 mai 2009), Lof Poñiwe (sur le site El Alambrado, département de Malargüe, 11 mars 2014), Lof Buta Mallín, site Buta Mallín dans le département de Malargüe, 18 mars 2014).

- Dans la province de Buenos Aires :

- Communauté urbaine Peñi Mapu - Hermanos de la Tierra (dans le partido d'Olavarría, 25 septembre 2003), Communauté mapuche de Junín (dans le partido de Junín, 6 janvier 2004), Communauté mapuche Gualmes de Malvinas Argentinas (dans le partido de Malvinas Argentinas, 27 janvier 2004), Lof Kuripan-Kayuman (dans le partido de Bahía Blanca, 19 août 2005), Communauté Antu Ruca (dans le partido de Patagones, 20 juillet 2009), Communauté mapuche Ñuque Mapu del Campo La Cruz (dans le partido de Junín, 28 janvier 2009).

- Dans la province de Santa Cruz :

- Communauté mapuche Millaqueo (à Las Heras et sur le site Villa Picardo dans le département de Deseado, 25 mars 2014), Communauté mapuche Limonau (à Las Heras et à Laguna Sirven, département de Deseado, 20 décembre 2012).

- Dans la province de Mendoza (entités mapuche-pehuenche) :

- Lof El Altepal (sur les rives du fleuve Malargüe, département de Malargüe, 11 mars 2014), Lof Laguna Iberá, sur le site El Morro, département de Malargüe, 18 mars 2014).

- Dans la province de Santa Cruz (entités mapuche-Tehuelche) :

- Communauté Nehuen Mulfuñ (à Pico Truncado dans le département de Deseado, 25 mars 2014)[54].

- Dans la province del Chubut (entités mapuche-Tehuelche) :

- Communauté autochtone Vuelta del Río (dans le département de Cushamen, 24 février 1997).

- Dans la province de Río Negro (entités mapuche-Tehuelche) :

- Communauté autochtone Río Chico (dans le département de Ñorquincó, 1er septembre 2000).

- Dans la province de Buenos Aires (entités mapuche-Tehuelche) :

- Tehuelche Callvu Shotel (dans le partido de La Plata, 18 mai 2010).

Depuis 2009, la Province de Santa Fe recense les communautés autochtones dans le Registre spécial des communautés aborigènes de la province de Santa Fe (en espagnol Registro Especial de Comunidades Aborígenes, acronyme RECA) de l’Institut provincial des aborigènes de Santa Fe, leur octroyant à l’échelon provincial la personnalité juridique, et ainsi notamment à une communauté mapuche[55] : la Communauté Xavn Inay Leufv (dans la ville de Rosario, département de Rosario, 26 novembre 2015).

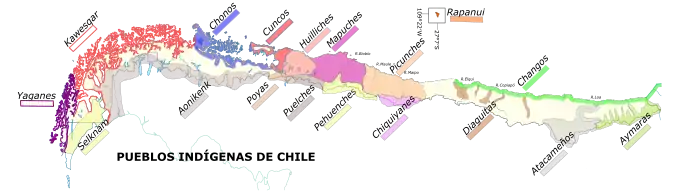

Identités territoriales et ethnies

Principaux groupes

Quelques études contemporaines répartissent les autochtones de langue mapuche en plusieurs groupes selon le territoire qu’ils occupent et sur la base de certaines différences culturelles dérivées de cette localisation ; néanmoins, pour l’ensemble des chercheurs, tous sont Mapuches, et ne se différencient plus guère, ainsi qu’il appert de la liste ci-dessous, que par le lieu géographique où ils sont établis. Les dénominations assignées à ces groupes sont déictiques et s’entendent par rapport au point de référence que sont les Mapuches d’Araucanie :

- Picunches (‘gens du nord’) : établis entre les fleuves Choapa et Maule (territoire ayant pour nom Pikun Mapu). Une partie de ce groupe, les Promaucaes, s’était autrefois pacifiquement mélangé à l’Empire inca[57]. Leur principale activité économique était l’agriculture, pratiquée selon un système d’agriculture itinérante. Ils s’adonnaient en outre à l’élevage de lamas et connaissaient la poterie en grès. Ils se constituèrent comme peuple par acculturation et métissage avec les colonisateurs espagnols ; de ce mélange est issue la majeure partie de la population qui habite la zone centrale du Chili. D’autres groupes identifiés par les Espagnols, en plus des Promaucaes, étaient les Mapochoes, les Maules et les Cauquenes.

- Araucans ou Mapuches (au sens strict) : établis entre le fleuve Maule et le lac Llanquihue. D’après les chroniques, ils furent les protagonistes de la guerre d’Arauco, résistant avec succès aux tentatives de conquête, d’abord des Incas, puis des Espagnols. Les Mapuches de l’autre versant des Andes les nommaient les Moluches (nguluche) (‘gens de l’ouest’)[58].

- Huilliches (‘gens du sud’) : établis entre le lac Llanquihue et la grande île de Chiloé. Leur économie (et leur alimentation principale) était basée sur la culture de la papa, du maïs et du haricot, mais ils s’adonnaient aussi à la chasse et à la pêche, et récoltaient des fruits de mer et des algues marines sur le littoral de l’océan Pacifique et sur les plages de la mer intérieure de Chiloé. Les Huilliches dans le sud, de la même manière que les Promaucaes dans le nord, se mélangèrent à d’autres peuples autochtones parlant un idiome différent, les Chonos[57].

- Les Huilliches continueront certes de parler le mapudungun, mais avec des différences de prononciation et de vocabulaire, et la forme moderne de ce dialecte, parlée sur la côte d’Osorno, est connu aujourd’hui sous le nom de chesungun. Certains Huilliches ont été appelés Cuncos (dans la zone du canal de Chacao), Juncos (dans les plaines d’Osorno), et Payos (originaires du sud de l’île de Chiloé). Ce dernier groupe se composait d’agriculteurs et de pêcheurs, parlait la langue mapuche, mais l’on ne sait pas avec certitude s’ils formaient une branche des Huilliches ou un groupe au départ distinct ayant ensuite assimilé la culture mapuche.

- Pehuenches (‘gens du pehuén’) : au XVIe siècle, les dénommés Pehuenches anciens occupaient les régions montagneuses des deux côtés de la cordillère des Andes ; lors de l’expansion mapuche, ces tribus furent les premières à adopter la langue et une partie des coutumes mapuches. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la région était peuplée uniquement d’individus de langue mapuche et de culture mixte[59].

- Les Pehuenches anciens sont décrits comme étant de haute taille, minces, agiles et de teint sombre. Ils avaient de nombreux rapports avec leurs voisins huarpes, apprenant d’eux les techniques de la vannerie. Leurs vêtements ont pu être confectionnés en cuir et s’orner de plumes de nandous ou d’autres oiseaux.

- La mise en place des États argentin et chilien amena les autorités de ces deux jeunes pays à instaurer un contrôle plus serré à leur frontière commune, entravant ainsi la libre circulation des autochtones. À l’heure actuelle, cette peuplade est installée entre la VIIIe et la IXe région du Chili, et toujours dans la cordillère. En fonction de la saison, ils occupent des positions plus en hauteur ou plus en aval des montagnes. En hiver, par exemple, ils évitent les températures basses en descendant vers les vallées. Leurs moyens de subsistance sont les cueillettes estivales et les produits obtenus par l’élevage.

- Lafquenches (‘gens de la côte’ ou ‘de la mer’) : le territoire lafquenche est constitué des eaux côtières de l’océan Pacifique chilien, de la bande littorale, des pentes de la Cordillère côtière et des abords du lac Budi[60] - [61]. Actuellement, il subsiste des communautés lafkenches dans le sud de la province d’Arauco. Elles parlent espagnol et mapudungun et se vouent principalement à la pêche artisanale[62].

Principaux peuples araucanisés

À partir du milieu du XVIIe siècle[37], après que la guerre d’Arauco se fut faite moins intense, le commerce entre Araucans et criollos (colons espagnols nés dans les colonies) commença à se développer. Le bétail dérobé et le sel extrait dans la pampa étaient vendus par les Araucans aux criollos du Chili et de Buenos Aires, ce qu’ils étaient en mesure de faire grâce à un autre apport de l’Espagne : l’utilisation du cheval. Au moyen du cheval, les Mapuches pouvaient faire parcourir au bétail, en un temps relativement court, l’immensité de la pampa, vaste territoire herbu et presque inhabité.

En même temps, les Mapuches se mirent à pratiquer l’élevage d’ovins et de bovins, animaux sur lesquels ils avaient réussi à mettre la main par des malones (razzias) tant aux dépens des Espagnols que des Tehuelches et des Pampas. Ils nouèrent aussi des liens commerciaux avec les peuples habitant à l’est des Andes, avec qui ils échangeaient du bétail et des marchandises, principalement le sel[63].

Les migrations de peuples autochtones, notamment celles des peuples mapuche et Tehuelche, étaient motivées en grande partie par le commerce, tant avec d’autres autochtones qu’avec les criollos. Il arrivait que des peuples différents se disputent la maîtrise des principales routes commerciales, mais le processus de « mapuchisation » a pour origine, dès avant le milieu du XVIIIe siècle, le fait totalement pacifique que des foires se tenaient à El Cayrú et à Chapaleofú, dans les montagnes de la pampa humide (actuelle Argentine), lieux d’une très importante activité commerciale et d’échange de produits entre les habitants des plaines pampéennes et des montagnes de l’actuelle province de Buenos Aires, ceux de la Patagonie septentrionale et ceux des deux versants de la cordillère des Andes. Lors des foires d’El Cayrú et de Chapaleofú (appelées « ferias de los ponchos » par les jésuites de l’époque qui les ont consignées, comme p.ex. Thomas Falkner) s’échangeaient divers types de marchandises, allant de produits de l’élevage et de l’agriculture aux produits vestimentaires, tels que les ponchos. El Cayrú se trouvait dans la partie la plus occidentale du Système de Tandilia (sur le territoire de l’actuel partido d’Olavarría), tandis que Chapaleofú fait référence à la zone le long de la rivière homonyme coulant dans l’actuel partido de Tandil[64]. Ainsi se produisit-il, dès le milieu du XVIIIe siècle et parallèlement à ces mouvements de personnes dans le cadre des échanges de marchandises, une certaine interpénétration culturelle entre différents peuples habitant des territoires s’étendant de la pampa humide jusqu’à la zone bordant la cordillère des Andes (sur son versant tant oriental qu’occidental) et jusqu’au littoral pacifique, en passant par la Patagonie septentrionale. Ces déplacements seront l’amorce de l’échange culturel et de mouvements migratoires entre les différents peuples, dont en particulier les Tehuelches, les Ranquels et les Mapuches[65]. Cette influence mapuche, commerciale à l’origine, puis reposant sur des alliances, finit par exercer un fort impact culturel sur les Tehuelches et d’autres peuples, et donnera lieu à qu’on la nomme aujourd’hui « mapuchisation » ou « araucanisation » des Pampas et de la Patagonie. Une bonne part des Tehuelches feront siennes tout un ensemble de coutumes des Mapuches, de même aussi que leur langue, pendant que les Mapuches pour leur part adopteront pour partie le mode de vie Tehuelche (comme p.ex. s’abriter dans des tolderías, campements de tentes), par suite de quoi les différences entre les deux groupes s’estomperont progressivement, à telle enseigne que leurs descendants s’appellent eux-mêmes aujourd’hui Mapuche-Tehuelches[66]. L’araucanisation, c’est-à-dire l’assimilation et le métissage par les Mapuches des peuples vivant à l’est des Andes, fut un processus complexe et graduel, s’étendant sur plusieurs générations[67].

Cependant, l’araucanisation fut aussi en partie la conséquence de guerres de conquête. Avec l’adoption de l’élevage, et le nouveau mode de vie qui en résulta, les peuples des pampas virent leurs effectifs de population augmenter, ce qui provoqua entre des groupes rivaux une série de conflits autour des ressources. Cela facilita la guerre de conquête des Mapuches et la subséquente acculturation de nombreuses tribus à ces mêmes Mapuches[68].

Si, à partir du XVIe siècle, les Tehuelches avaient su, grâce au cheval, réaliser depuis le sud une expansion en propageant leur culture par toute la pampa, ce processus d’expansion territoriale et culturelle fut bloqué vers le milieu du XVIIIe siècle par l’arrivée des Araucans[69].

Vers 1820 eut lieu la plus grande migration de Mapuches vers l’actuel territoire argentin, lorsqu’environ 40 000 Borogas franchirent les Andes, conséquence indirecte de la Guerre à mort entre les troupes royalistes espagnoles et les forces patriotes dans le sud du Chili.

Les principaux peuples araucanisés s’énumèrent comme suit :

- les Chonos : vivant au sud de Chiloé (archipel des Chonos), ils furent emmenés par les missionnaires vers les îles et adoptèrent le mode de vie huilliche. Il est conjecturé que les Payos pourraient avoir été des Chonos ultérieurement mapuchisés.

- les Poyas, y compris les Vuriloches, plus tard « poyuche » : ils habitaient, et leurs descendants habitent encore, les étendues montagneuses dans le sud de la province argentine de Neuquén et dans le nord-ouest de la province de Río Negro, principalement.

- les Puelches (‘gens de l’est’) : si les Mapuches donnaient ce nom à différents groupes à l’est des Andes, il est néanmoins d’usage en espagnol de désigner par ce terme ceux que se nomment eux-mêmes gününa küne. Ils se groupaient en familles étendues, dirigées par un cacique. Les familles pratiquaient la monogamie, quoique les caciques et les individus importants fussent autorisés à avoir plusieurs épouses. Ils étaient de haute stature et de visage allongé, qu’ils avaient coutume de déformer artificiellement chez leurs bébés. Leur mode de vie était nomade et leur alimentation principale était obtenue à partir du guanaco et du nandou, qu’ils chassaient à l’arc et à la flèche et au moyen de boleadoras. D’autre part, ils cueillaient des racines et des semences et savaient préparer des boissons alcoolisées. Ils s’abritaient dans des toldos (tentes) faites de peaux, et leur vêtement était le quillango, pelisse confectionnée avec la peau du guanaco, le poil tourné en dedans, qu’ils ornaient de dessins géométriques sur sa face extérieure. Ils assujettissaient leur chevelure avec un bandeau et se chaussaient de mocassins de cuir. Ils avaient aussi coutume de se peindre le visage à certaines occasions.

- les Ranqueles (rangkülche, ‘gens des cannes’ ou ‘gens du roseau’) : les Ranquels surgirent de la mapuchisation de groupes apparemment liés aux Puelches. Au XIXe siècle, en particulier au temps du cacique Calfucurá, ils jouèrent un rôle très actif dans les guerres et les incursions contre la population argentine de la province de Buenos Aires.

- les Tehuelches : ils vivaient en Patagonie, au nord du détroit de Magellan, majoritairement sur l’actuel territoire argentin. Les Mapuches désignaient tous les Tsoneks, appelés Patagons par les Espagnols, du nom de Chewelche, « gens vaillants », en raison de la résistance qu’ils opposèrent à l’expansion mapuche à l’est des Andes. Leur structure socio-politique était lignagère, c’est-à-dire reposait sur la reconnaissance de lignages, dirigés chacun par un chef, et s’appuyait sur des chamanes. Leurs croyances religieuses simples postulaient la présence dans leur monde d’esprits bienveillants à l’origine de la joie et d’esprits malveillants provoquant dommages et maladies. Ils inhumaient les défunts, et avec eux leurs possessions, dans des tombes creusées dans le sol ou dans des cavernes qu’ils couvraient de pierres. Leur économie était tributaire de la chasse au guanaco et au nandou, pour laquelle ils faisaient usage de leurs fameuses boleadoras, et de la cueillette de tous types de racines et de semences sylvestres. Ils s’habillaient de capes en peau de guanaco serrées à la taille par un bandeau, et se couvraient les pieds avec une sorte de mocassins de cuir très épais.

- Certains auteurs classent les Patagons comme ramification mapuche ; d’autres au contraire considèrent que les différences culturelles, comme p. ex. celles linguistiques, entre Patagons et Mapuches sont rédhibitoirement importantes. Il est certain que la relation entre Tehuelches et Araucans en fut une continuellement belliqueuse. Les Tehuelches septentrionaux, inférieurs en nombre et en tactique de combat, n’eurent d’autre issue, devant l’invasion mapuche de Comahue et de la région pampéenne, que de se replier vers le sud ; les survivants demeurés sur place seront majoritairement acculturés.

- Vers 1870, les Patagons continuaient à livrer de farouches combats contre les Araucans dans les environs du fleuve río Chubut, zone qui restera la limite méridionale de l’expansion mapuche. Cette guerre entre Tehuelches (ou Patagons) et Mapuches (ou Araucans) a pu être regardée comme une sorte de génocide perpétré par les seconds contre les premiers.

Au XXIe siècle, les subdivisions retenues pour les groupes autochtones apparaissent légèrement différentes. Le point de référence des dénominations sera désormais toujours l’angle de vue des Mapuches de la IXe Région chilienne, plus particulièrement de la province de Cautín :

- Le terme de Mapuche est à présent d’usage général, avec des distinctions faites occasionnellement entre les ramifications ethniques. On continue à confondre Mapuche et Araucan, tandis que le mot moluche est tombé en désuétude.

- Il n’existe plus de représentants du peuple picunche, vu qu’ils ont été totalement acculturés pendant l’époque espagnole, constituant aujourd’hui dans une large mesure l’un des substrats originaires de la population de la vallée centrale du Chili, cependant que les Mapuches continuent d’utiliser ce terme, dans son sens littéral, pour désigner une communauté établie plus au nord que le locuteur.

- Dans les provinces chiliennes d’Osorno et de Chiloé est implanté le peuple huilliche. Occasionnellement, les Huilliches de Chiloé préfèrent nommer Veliches aussi bien eux-mêmes que la variante de la langue mapudungun qu’ils utilisaient jusqu’à la fin du XIXe siècle.

- Dans les provinces chiliennes de Malleco et de Cautín sont utilisés les noms de Nagche, 'gens d’en bas', pour les habitants de la Vallée centrale et Wenteche, 'gens d’en haut', pour ceux habitant dans la Précordillère andine ; ces deux dénominations ont une signification territoriale plutôt que culturelle.

Territoire historique

Les Mapuches (ou Araucans) n’ont jamais formé un peuple uni, mais se présentaient plutôt comme une juxtaposition de tribus parlant une langue commune, le mapudungun. Le concept de nation mapuche ne commença à apparaître que vers la fin du XIXe siècle, au cours du processus de conquête des territoires mapuches par le Chili et l’Argentine[70] - [71].

Le territoire revendiqué par les Mapuches est appelé par ceux-ci Mapuche Wallontu Mapu, ou plus simplement Wallmapu ('terre entourante, ceinturante'), et se divise en deux parties, séparées par le Pire Mapu (ou cordillère des Andes) : le Ngulu Mapu et le Puel Mapu. Ces deux parties se subdivisent à leur tour en portions de territoire dénommées fütanmapus (ou butanmapus), qui coïncident jusqu’à un certain point avec les butanmapus (confédérations militaires) de la guerre d'Arauco.

Ngulu Mapu

Le Ngulu Mapu ('terre de l’ouest'), qui fait partie de l’actuel Chili et qu’habitent les Nguluches, s’étend du río Limarí[72] au nord jusqu’à l’île de Chiloé et l’anse de Reloncaví au sud, et entre l’océan Pacifique (ou Füta Lafken) à l’ouest et la cordillère des Andes à l’est.

Le Ngulu Mapu se subdivise en les fütanmapu suivants[73] :

- le Pikun Mapu ('terre du nord')[74] : sis entre les fleuves Limarí et Biobío, il fut autrefois habité par les Picunches, ou « gens du nord », peuplade aujourd’hui éteinte, dont les effectifs se situaient entre 110 000 et 220 000 personnes[75] - [76].

- le Nag Mapu ('terre d’en bas') ou Lelfun Mapu ('terre des plaines')[77] : délimitée par les fleuves Biobío et Toltén, cette portion de territoire était habitée par les Nagches, « ceux d’en bas », « ceux des plaines » (ces plaines étant celles de la Vallée centrale), qui étaient au nombre de 227 000 environ en 1545, dont 45 000 guerriers[78]. Ce sont eux qui eurent à supporter la plus grande part de l’effort de guerre contre les Européens, les batailles tendant en effet à se concentrer dans le Purén et dans la province d'Arauco. Leurs principaux rivaux étaient les Wenteches, avec lesquels Espagnols et criollos les confondaient volontiers[79].

- le Wente Mapu ('terre des vallées')[77] : cette zone, située sur les hauteurs de la précordillère des Andes, dans les provinces de Malleco et de Cautín, à l’est de la cordillère de Nahuelbuta, accueillait les Moluches et les Wenteches, qui étaient environ 227 000 en 1545[78].

- le Lafken Mapu ('terre maritime')[80] : région sise entre les fleuves Biobío et Toltén, dans la province de Cautín, et entre les baies de Mehuín et de Corral, dans la province de Valdivia. Elle était peuplée par les Lafkenche ou « gens de la mer », établis dans la région côtière à l’ouest de la cordillère de Nahuelbuta. Ils pourraient avoir compté jusqu’à 500 000 habitants, si l’on en croit les sources espagnoles faisant état d’armées mapuches côtières de 100 000 guerriers.

- le Inapire Mapu ('terre confinant aux neiges') ou Wichan Mapu ('terre des mornes') : zone de la précordillère entre les fleuves Biobio et Toltén, peuplée par quelque 227 000 individus en 1545.

- le Pewen Mapu ('terre des araucarias') ou Pire Mapu ('terre des neiges')[81] : sis dans le haut Biobío et, en Argentine, dans le sud de la province de Mendoza et le nord de celle de Neuquén, ce territoire était habité par les Pehuenches ou gens du Pehuén. Ils étaient au nombre de 40 000 personnes[82].

- le Willi Mapu ('terre du sud')[83] : habité par les Huilliches ou « gens du sud », entre le fleuve Toltén, l’anse de Reloncavi et Chiloé. Sa population est estimée à 180 000 autochtones en 1535.

- le Futa Willi Mapu ('grand territoire du sud') ou Chawra kawin ('ensemble de la chaura')[84] : la région au sud du fleuve Río Bueno. Quelques historiens incluent dans l’ethnie mapuche les Cuncos, pour la raison qu’ils parlaient mapuzungun. Il s’agit ici de 100 000 personnes encore[85].

Puel Mapu

Le Puel Mapu ('terre de l’Est'), qui fait partie de l’actuelle Argentine et était habité par les Puelches (au sens géographique, non historique), s’étend entre les rivières Cuarto et Diamante au nord, et les fleuves Limay et Negro au sud, et entre la cordillère des Andes à l’ouest et le fleuve río Salado de Buenos Aires (ou, vers 1750, la ligne des fortins et villages de San Nicolás de los Arroyos, San Antonio de Areco, Luján et Merlo) et l’océan Atlantique (Ka Füta Lafken) à l’est.

Le Puel Mapu se compose des butanmapus suivants :

- le Mamüll Mapu ('terre des mornes')[86] : habitée par les Mamulches ou gens des bosquets de mesquites et des algarrobos, cette zone correspond à la partie sud-ouest de l’actuelle province de Córdoba, à la partie sud-est de celle de San Luis et à la partie centrale et centre-nord-ouest de celle de La Pampa. Ses habitants se mélangèrent aux Ranquels au début du XIXe siècle, sous l’autorité de Carripilún.

- le Rangkül Mapu ('terre des roselières') : région peuplée par les Ranquels, « gens des roselières », qui côtoyaient les Mamulches à l’est. Dès le début du XIXe siècle, ils absorbèrent les Mamulches, les Chadiches et d’autres peuples, et leur territoire s’était ainsi agrandi jusqu’à couvrir l’ouest de la province de Buenos Aires, le sud de la province de Santa Fe, le sud de la province de Córdoba, le sud de la province de San Luis, le sud-est de la province de Mendoza, la totalité de la province de La Pampa, et le nord de la province de Río Negro[87].

- le Chadi Mapu ('terre des lacs salés') : région située autour du lac Urre Lauquen, dans la zone de dépression dans le sud de la province de La Pampa, et peuplée par les gens de la terre du sel ou sauniers, appelés également Chadiches, qui se laissèrent absorber par les autres peuplades mapuches.

- le Puel Willi Mapu ('terre du sud-est')[88] : habitée par les gens du sud-est, les pommiers ou Puelches, cette zone correspond aux territoires de l’ouest du Chubut et du sud du Río Negro et vit se mélanger les peuples mapuche, pehuenche et Tehuelche.

Ces différentes peuplades autochtones établies dans les pampas et parlant mapudungun totalisaient jusqu’à 150 000 personnes avant leur soumission par les troupes argentines[89].

- le Boroa ('lieu aux ossements') : ses habitants, qui s’étaient déplacés aux alentours de 1820 de l’Araucanie vers les pampas, étaient environ 40 000.

Histoire

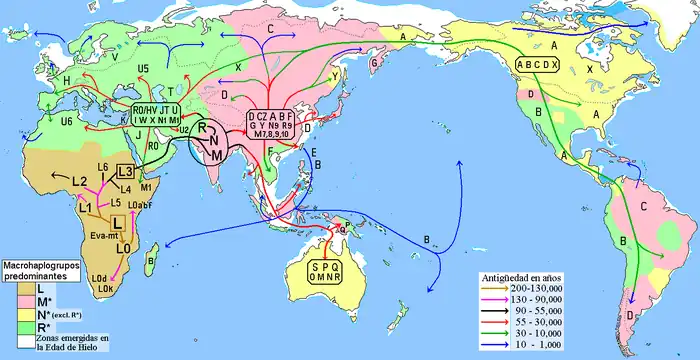

Origine

L’origine des Mapuches n’a pu être établie avec certitude. La théorie la plus couramment admise, dite autochtoniste, postule une apparition autonome de la culture mapuche au Chili, sans exclure des échanges ultérieurs avec les peuples environnants, y compris avec la sphère incaïque. En effet, vers le Ve siècle existaient déjà dans la Dépression intermédiaire de l’actuel Chili des foyers de civilisation dont on peut suivre le cheminement jusqu’à l’époque moderne, et qui ont pu être les ancêtres de la culture mapuche ; ont ainsi été évoqués, comme possibles prédécesseurs des Mapuches, les groupes à l’origine des cultures bato, El Vergel, llolleo, pitrén et — hypothèse récente (2007) — molle. Des théories plus anciennes tendant à situer l’origine des Mapuches dans la Pampa, dans la zone péruvienne, en Amazonie, voire en Amérique centrale, ont été écartées, faute d’éléments archéologiques, ethnologiques, linguistiques et génétiques pour les appuyer.

Hypothèses anciennes

Plusieurs théories concernant l’origine des Mapuches ont eu cours anciennement, dont les trois plus connues, toutes actuellement très contestées cependant, sont les suivantes :

- l'hypothèse de l’archéologue autrichien Osvaldo Menghin, qui proposa en 1909 que les Mapuches seraient originaires de l’Amazonie et qu’ils auraient émigré vers l’Araucanie, en traversant le centre de l’actuelle Argentine pour ensuite franchir la cordillère des Andes. Menghin s’appuyait sur la similitude entre les traits de la civilisation mapuche et ceux d’un sous-groupe ethnique de l’Amazonie.

- la théorie de l’archéologue, ethnologue et folkloriste anglo-chilien Ricardo Latcham Cartwright, laquelle postule que des mouvements migratoires auraient conduit les Mapuches à quitter la Pampa argentine et à venir s’établir, en empruntant les cols andins, sur l’actuel territoire chilien, entre les fleuves Biobío et Toltén[90] - [91]. Cette même thèse affirmait que ce faisant les Mapuches, peuple guerrier semi-nomade, s’étaient enfoncés comme un coin entre les Picunches et les Huilliches, peuplades au contraire pacifiques et sédentaires, et jusque-là unis culturellement et territorialement. Selon le même auteur, il y aurait eu deux foyers de peuplement : un premier de pêcheurs et rabouilleurs installés le long de la ligne côtière, qui aurait évolué vers une culture de chasseurs-cueilleurs, et un second, au premier peuplement duquel se serait joint une peuplade venue du nord, beaucoup plus civilisée et maîtrisant bien le travail agricole et l’élevage, en plus du tissage et de la poterie. Au gré des migrations successives, ces groupes se seraient déplacés vers le sud de l’Amérique et auraient dominé les communautés primitives du Chili en leur imposant leurs coutumes, leur religion et leur langue, le mapudungun, encore qu’il y ait des auteurs pour admettre que les envahisseurs aient adopté la langue et une partie de la culture de leurs voisins. Plus tard, l’hypothèse de Latcham fut soutenue par l’historien Francisco Antonio Encina, ce qui la popularisera, car elle passa du coup dans les livres d’histoire des écoles chiliennes.

- la thèse de Tomás Guevara, formulée en 1925, postulant un déplacement du nord vers le sud de groupes de pêcheurs et rabouilleurs ayant des affinités avec la culture Tiahuanaco (implantée sur l’actuel territoire bolivien). Les différences culturelles entre les groupes mapuches du nord, du centre et du sud s’expliqueraient par le contact avec des peuples étrangers envahisseurs, en l’espèce les Incas au XVe siècle et les Espagnols au XVIe siècle. L’universitaire argentin Roberto Edelmiro Porcel s’est rallié à l’hypothèse d’une « origine péruvienne » des Mapuches, les caractérisant comme des Aymaras qui se seraient déplacés vers le sud du Chili à la suite des guerres opposant l’Anti Suyu et le Kunti Suyu (deux des quatre subdivisions de l’Empire inca)[92].

La thèse de Latcham saura s’imposer jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, bien qu’il n’y eût pour la soutenir aucun élément de preuve ni archéologique, ni ethnographique, ni linguistique solide. À l’heure actuelle, il existe un certain consensus en faveur de la théorie dite « autochtoniste », qui tient que l’origine mapuche doit être cherchée dans l’actuel territoire chilien lui-même.

Données archéologiques

Sur le territoire historique des Mapuches au Chili ont existé autrefois plusieurs cultures anciennes attestées archéologiquement :

- le complexe archéologique d’El Vergel, dont la date est à situer entre les XIIe et XVIe siècles, possède des caractéristiques propres aux cultures de la période agrocéramique tardive du Chili. Compte tenu de la proximité chronologique avec la première apparition de Mapuches documentée historiquement et de la coïncidence géographique, il apparaît quasi certain que le complexe d’El Vergel doit, dès ses origines, être attribué à des hommes de langue mapudungun. Cette culture a un prédécesseur plus ancien encore, à savoir :

- la culture Aconcagua qui, remontant à une période entre les Xe et XVIe siècles, était une civilisation néolithique tardive[93] (à ranger plus spécifiquement dans la période agrocéramique intermédiaire tardive du Chili[94]) et occupait au moment de l’arrivée des Espagnols la région comprise entre les fleuves Aconcagua au nord, plus particulièrement l’étendue appelée vallée de l'Aconcagua, et Cachapoal au sud[95] - [96]. Cette culture avait été à son tour précédée par :

- la culture Pitrén, qui se manifesta à partir du VIIe siècle, et par là appartient à la période agrocéramique précoce du Chili. Les communautés classées sous cet intitulé étaient implantées entre le Bío Bío et le lac Llanquihue, dans l’actuelle région des Lacs[97].

Données ethnographiques et linguistiques

Les Mapuches historiques n’étaient parfaitement homogènes ni culturellement ni linguistiquement, quelques différences mineures se manifestant en effet parmi eux. Les Mapuches au sens large étaient liés aux dénommés Huilliches (groupes méridionaux) et Picunches (groupes septentrionaux), cependant que, ethnologiquement, le peuple mapuche se subdivise en plusieurs sous-groupes, lesquels, pour rappel, s’énumèrent comme suit :

- Picunches :

- Huaycoches, o Mapochoes, Picunches de la vallée de Santiago du Chili ;

- Promaucaes, Picunches des bassins du Maipo et du Maule.

- Mapuches (au sens propre) ou Araucans :

- Lafkenches (Mapuches du littoral, du Biobío à Valdivia) ;

- Nguluches (Mapuches des vallées de l’Araucanie et de l’actuelle province de Valdivia).

- groupes araucanisés (Chili oriental et Argentine) :

- Pehuenches (peuples araucanisés des Andes) ;

- Ranquels (Tehuelches et Hets aracaunisés).

- Huiliches :

- Cuncos, sous-groupe mapuchisé.

La langue des Mapuches, le mapudungun (avec sa variété méridionale appelée chesungun) constitue un isolat, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de parenté prouvée avec d’autres langues, ni dans la région même, ni en dehors d’elle. Un certain nombre de propositions ont pu être faites sur de possibles apparentements, en particulier avec le gününa yajich ou avec les langues chon, toutefois ces propositions ne résistent pas à un examen critique, et aucune parenté avec les langues circonvoisines n’a finalement pu être retenue. D’autres propositions d’apparentement, qui n’ont jamais été que médiocrement acceptées et ont été depuis lors complètement écartées, comprennent celles formulées par Louisa Stark et Eric Hamp au début des années 1970, en l’espèce avec des langues de Mésoamérique, ou celle, également abandonnée, qui considère le mapudungun comme appartenant au groupe des langues yungas. Le linguiste américain Lyle Campbell, qui a analysé ces hypothèses, a apporté des éléments péremptoires propres à devoir les rejeter. Plus récemment (1978), Mary R. Key a mis en avant un possible lien de parenté avec d’autres langues du Chili méridional, notamment le kawésqar et le yagan (en outre, les thèses de Key mettent ces idiomes en relation avec des langues de Bolivie et du Pérou, thèses qui ne reçurent pas davantage l’adhésion des spécialistes). Joseph Greenberg reprendra sans grand succès quelques-unes des conjectures antérieures en postulant un groupe andin dans lequel il a classé le mapuche aux côtés de quelques-uns des groupes mentionnés ci-dessus. À l’heure actuelle, la plupart des spécialistes considèrent que le mapudungun n’est apparenté à aucune autre langue connue, ce qui tend à appuyer la thèse d’une ethnogenèse distincte du reste des peuples amérindiens d’Amérique du Sud.

Données génétiques

Les populations autochtones andines et chiliennes présentent, par rapport à celles de la partie orientale de l’Amérique du Sud, une surreprésentation de certains allèles peu fréquents. Ce phénomène, qui se produit quand la population d’une région est en augmentation constante, s’accorde avec le fait que la région andine avait les plus fortes densités de population depuis l’apparition de sociétés agricoles complexes vers 4000 av. J.-C., tandis que les populations du reste du continent étaient plus fragmentées et avaient en général un niveau plus faible de développement socio-économique et démographique[98].

Les données archéologiques et génétiques suggèrent que les populations humaines ont pénétré en Amérique du Sud pendant le pléistocène. En outre, les données sur la diffusion génétique laissent supposer que la région andine devait, depuis des temps très reculés, être la plus peuplée, ce que suggèrent également les données archéologiques[98]. D’autre part, ces données indiquent que les populations mapuches, de même que celles du sud du Chili, ont avec les populations autochtones des régions hautes du Pérou une plus grande proximité que, p. ex. les autochtones des zones basses de Bolivie ou de l’Amazonie.

Des données complémentaires ont montré que les Mapuches et les Yaghan ne présentent presque jamais l’haplogroupe A (ADNmt), et ne présentent l’haplogroupe B (ADNmt) que rarement, alors que chez les Pehuenches au contraire ces haplotypes sont très présents. Cela tend à prouver que les Pehuenches ont une origine en partie différente des Mapuches[99], ce qui s’accorde avec la thèse que les Pehuenches constituent au moins partiellement un groupe araucanisé. Cependant, même ainsi, Pehuenches et Mapuches présentent entre eux, pour le reste des haplogroupes identifiés, une dissimilitude moindre qu’avec les populations du Chili méridional.

Théorie autochtoniste

Aucune des anciennes hypothèses n’apparaissant concluante ni démontrée, de nombreuses études archéologiques ont ensuite été menées, qui ont permis d’achever d’invalider les thèses situant l’origine des Mapuches dans les pampas, dans le Chaco ou en Amazonie[100]. Comme exemple de ces études archéologiques sont à mentionner en particulier les fouilles de l’anthropologue américain Tom Dillehay, qui mit au jour de nouveaux gisements archéologiques, comprenant notamment de grands tumulus de terre nommés cuel (ou kwel)[101].

Les recherches archéologiques de Grete Mostny et de Carlos Aldunate Solar ont apporté la confirmation que dans l’unité culturelle mapuche précoce aucun élément pampéen n’est détectable, à l’opposé de ce qui avait été anciennement postulé par Latcham. Aussi d’autres hypothèses nouvelles sur l’origine de l’ethnie mapuche ont-elles été formulées, portant que l’actuel territoire chilien aurait été habité, avant l’avènement de la culture mapuche, par des groupes de cueilleurs qui, sans avoir de lieu de résidence fixe, occupaient certaines zones de façon stable et vivaient de la chasse au guanaco et à l’huemul, en plus de collecter des mollusques, des fruits et des graines. Il fut postulé que ces groupes étaient le socle du peuplement mapuche, et que l’un de ces groupes prit le dessus sur le reste et sut imposer sa langue et ses croyances. Cependant, l’on n’est pas en mesure encore d’indiquer avec précision comment cette ethnie s’est constituée, les éléments de preuve disponibles permettant de préciser seulement qu’aux environs des années 500 et 600 avant. J.-C., il existait une culture que l’on peut avec certitude suivre dans le temps jusqu’aux Mapuches des siècles ultérieurs.

Selon l’anthropologue et historien José Bengoa, « les Mapuches, comme tous les peuples originaires, furent les premiers à nommer les paysages du Chili », ajoutant plus loin que « les anciens Mapuches, d’après toutes les nouvelles théories, seraient originaires du territoire chilien même. Il s’agirait de groupes anciens, qui évoluèrent et changèrent. Il est probable qu’ils établirent aussi des contacts avec d’autres peuples du nord. La séquence des trouvailles archéologiques récentes est claire. Il existerait un lien, p. ex. en matière de céramique, entre les groupes potiers du petit nord, du centre du Chile et du sud mapuche ». L’auteur explicite ce qui précède en signalant que « nous pourrions dire en simplifiant que les cultures apprenaient les unes des autres, du nord au sud, pendant de longs siècles. Les enterrements, les jarres, les étoffes et les autres signaux culturels trouvés par les spécialistes montrent que dès le VIIe siècle, la culture Mapuche est de plus en plus constituée »[102].

En mai 2007, le chercheur Patricio Bustamante présenta une nouvelle hypothèse, dans laquelle il conjecturait que la culture molle (prononcer molyé), établie dans le nord du Chili, près de l’actuelle ville de La Serena, pourrait avoir été la culture mapuche archaïque. Cette hypothèse s’appuie sur la considération que la culture molle se développa entre l’an 1 et l’an 800 de notre ère et que les Mapuches apparurent en tant que culture distincte vers le VIIe siècle. Ces dates peuvent induire à croire erronément qu’à partir de cette date « disparut » la culture molle et que « naquit » de manière indépendante la culture mapuche. Une explication qui apparaît raisonnable pose que la culture molle muta vers la fin de la période, se transformant au point de paraître une culture totalement différente. Cela peut s’expliquer par des migrations qui les conduisirent à prendre possession d’espaces géographiques situés plus au sud, présentant un environnement climatique caractérisé par la prédominance de pluies et une abondance de bois. Sur la base d’un ensemble de preuves circonstancielles disponibles actuellement (an 2000) — toponymie, pétroglyphes qui pourraient représenter des légendes mapuches, absence de toponymes dans une langue inconnue et attribuables à la culture molle, le fait que toutes deux soient des cultures riveraines avec adoration de l’esprit des montagnes, et autres éléments —, il est permis de supposer que ce que nous désignons par culture molle pourrait être la culture mapuche archaïque[103].

Expansion inca

Les Mapuches eurent à affronter l’expansion de l’Empire inca ou Tawantisuyo, dont la poussée se fit sentir à partir du XVe siècle, avec l’extension vers le sud de la région méridionale de Collasuyo, l’une des quatre régions ou rumbos en lesquelles était divisé l’Empire inca.

Sous le règne de Túpac Inca Yupanqui, une expédition de conquête fut organisée qui traversa d’abord le Collao, Cochabamba et Tucumán, puis, depuis Charcas, fit mouvement vers le sud et soumit les diaguitas des vallées transversales et une partie des populations picunches que habitaient la Vallée du Chili (l’actuelle vallée de l'Aconcagua) et quelques zones situées au sud de celle-ci. Ainsi fut fixée la limite sud de l’Empire inca, que les historiens et archéologues font conventionnellement coïncider avec le Río Maule.

L’Espagnol Alonso de Ercilla, en son poème épique La Araucana de 1569[104], l’Inca Garcilaso de la Vega, dans son ouvrage Comentarios reales de los incas de 1609[105], et les chroniqueurs Jerónimo de Vivar (Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile, de 1558)[106], Miguel de Olaverría (Informe de Miguel de Olaverria sobre el Reyno de Chile, sus Indios y sus guerras, 1594)[107] et Vicente Carvallo y Goyeneche (Descripción histórico geografía del Reino de Chile, de 1796)[108] ont relaté la campagne militaire inca menée en direction du fleuve Maule et la confrontation du corps expéditionnaire avec les Promaucaes du sud.

Les Incas appelaient Promaucaes ou Purumaucas ou encore purum aucca ces populations non encore assujetties à leur empire. Ils commencèrent par mettre sous leur tutelle quelques peuples de la Vallée du Chili, qui durent dorénavant leur payer tribut. La guerre à laquelle donna lieu cette campagne dans le sud opposa, au sud du fleuve Maule, 20 000 Incas de Yupanqui et un nombre à peu près égal de Mapuches. La tribu des Picunches, nommée Promaucaes par les Espagnols, ayant eu connaissance de la venue des Incas, conclut une alliance avec les Antallis, les Cauquis et les Pincus.

Les Incas envoyèrent des émissaires pour parlementer et amener les Promaucaes à reconnaître Túpac Inca Yupanqui comme souverain. Les Promaucaes cependant préférèrent livrer bataille et affronteront les Incas trois jours durant, événement connu sous le nom de bataille du Maule[109]. La bataille provoqua un grand nombre de morts dans chaque camp, sans que l’une des deux armées n’en sortît victorieuse. Le quatrième jour, il fut décidé de ne pas s’affronter. Les Promaucaes se retirèrent du champ de bataille en chantant victoire. Les Incas, qui avaient d’abord envisagé de prolonger les opérations et de poursuivre leurs adversaires, afin d’assurer les conquêtes réalisées jusque-là, résolurent finalement de ne pas pousser davantage leur avance, mais de se borner à fortifier leurs positions et à administrer les territoires déjà conquis par eux plus au nord, où les nouveaux peuples vassalisés acceptèrent de bonne grâce la tutelle incaïque et sauront en retirer des bénéfices.

Quoique les recherches archéologiques n’aient pas apporté les preuves d’une présence inca au sud du fleuve Maule, il existe néanmoins quelques chroniques espagnoles indiquant que lors de cette expansion ou lors d’une autre ultérieure se serait produite une hypothétique dernière expansion ou invasion, plus avant encore dans le sud, jusqu’au fleuve Biobío, accomplie par des troupes incas sous le règne de Túpac Inca Yupanqui ou d’Huayna Cápac. Lesdites chroniques sont, d’une part, le rapport de Miguel de Olaverría, qui déclare à la page 24 :

« Les Péruviens conquirent et assujettirent tous les Indiens qu’il y avait jusqu’au grand fleuve Biobío ; qu’ils sont arrivés jusqu’audit fleuve se voit aujourd’hui aux forts qu’ils construisirent sur la montagne du río Claro, où ils établirent la frontière et la partagèrent avec les Indiens de l’État (d’Arauco), avec lesquelles ils eurent de nombreuses batailles. »

et, d’autre part, dans la chronique du père Anello Oliva, contenue dans son Historia del Perú (publiée dans une traduction française) :

« (…) qu'il soumit jusqu’à la vallée d’Arauco, où il passa l’hiver, après y avoir fait construire quelques forts. Il soumit ensuite les provinces de Chillhue et de Chillcaras. »

Néanmoins, les historiens soulignent que les conquêtes des Incas au-delà du río Maule n’existent dans leur ensemble que par les écrits de chroniqueurs habitués à rédiger leurs chroniques avec peu de discernement et qui ne concordent que médiocrement entre eux[110].

Les chroniques mentionnent encore que dans la décennie 1520, les deux fils de l’Inca Huayna Cápac, Huáscar et Atahualpa, se disputèrent l’Empire dans une guerre civile acharnée, laquelle contribuera à affaiblir l’armée inca sur le territoire mapuche, les contraignant à abandonner leurs positions et à se replier plus au nord pour défendre dans des conditions mieux assurées le reste du territoire conquis peu avant.

Arrivée des Européens et guerre d’Arauco

Quelques décennies plus tard, les conquistadors espagnols, après avoir terrassé l’Empire inca, tentèrent à leur tour de soumettre les Araucans, dont les effectifs de population étaient estimés à environ un million de personnes[111]. La résistance des Mapuches donna lieu à un conflit prolongé, la guerre dite d’Arauco. L’action de figures telles que Lautaro (éminent commandant militaire mapuche, qui, enfant encore, avait été fait prisonnier par les Espagnols, et servit comme page auprès de Pedro de Valdivia) et plus tard le soulèvement de Pelantaro dans la décennie 1590, aboutirent à ce que la frontière militaire entre Espagnols et Mapuches fut fixée au fleuve Biobío. La bataille de Curalaba de 1598, où le gouverneur Martín Óñez de Loyola perdit la vie, scella la défaite des troupes espagnoles en territoire mapuche.

Au cours de cette première phase de la domination espagnole (seconde moitié du XVIe siècle et première moitié du XVIIe), la population autochtone vivant sur le territoire de l’actuel Chili (estimée à un million de personnes environ)[112] se verra fortement diminuée, principalement par les maladies apportées par les Européens et contre lesquelles les Amérindiens n’étaient pas immunisés, dont en particulier le typhus (1554-1557), qui emporta 300 000 vies humaines, et la variole (1561-1563), de laquelle périrent 100 000 Amérindiens encore[113]. Il est très probable qu’au moment de la bataille de Curalaba au Chili, il n’y eût plus guère que 200 000 autochtones[114].

Le poème épique Arauco Domado (littér. Araucanie domptée) de l’écrivain chilien Pedro de Oña, ainsi que l’œuvre théâtrale homonyme de Lope de Vega, racontent sous l’angle espagnol une partie de la guerre contre le peuple mapuche. De même, l’épopée La Araucana (1569, 1578 et 1589) du conquistador espagnol Alonso de Ercilla, dédiée au roi Philippe II d’Espagne, met en lumière la résistance dont fit preuve le peuple araucan. Dans cette œuvre, Ercilla évoque les Mapuches sous le nom d’Araucans, les présentant comme le produit du Chili.

| Espagnol | Français |

|---|---|

|

en la región Antártica famosa, |

dans la région Antarctique fameuse, La Araucana, Alonso de Ercilla (1569)[115] |

De fait, l’Araucanie ne sera jamais conquise par aucun Espagnol. Les historiens ont bien documenté que les groupes mapuches établis entre les fleuves Biobío et Toltén réussirent à résister aux conquistadors espagnols tout au long de la dénommée guerre d’Arauco, succession de batailles et d’événements qui s’étala sur quelque 300 ans, entrecoupée de longues périodes de trêve. Pedro Ordóñez de Ceballos (vers 1555-1634), dans son Viaje del Mundo, affirme que « les Pijaos, Taironas et Araucans sont les trois nations dont les gens sont les plus valeureux des Indes… ».

Dans les siècles suivants, les Espagnols seront hésitants à pénétrer en territoire mapuche. Pendant un temps, ils le tenteront par le biais de missions religieuses (pacifiques) dirigées par le père Luis de Valdivia, lors de ce qui sera appelé la Guerre défensive, qui du reste ne donna pas de résultats, et qui céda le pas aux dénommés parlements, rencontres lors desquelles les deux camps échangeaient des présents et signaient des pactes qu’ils juraient de respecter. Ainsi fut-il convenu, lors du parlement de Quillín en 1641, de mettre un terme à la guerre et de fixer la frontière au fleuve Biobío[116] ; les Mapuches s’engagèrent à libérer leurs captifs et à faire front contre les ennemis de la Couronne. Il y eut par la suite d’autres parlements encore, qui se tinrent avec l’approbation du roi d'Espagne et pendant lesquels sera réitérée la reconnaissance par l’Espagne de l’indépendance des Mapuches vis-à-vis de la Couronne espagnole, les parties en cause s’engageant à renoncer aux actions belliqueuses. Il s’ensuivit une période de paix relative (abstraction faite de petites « protestations » en différents endroits du pays), qui permit à la population mapuche de se rétablir et d’atteindre les 150 000 à 200 000 individus vers la fin du XVIIIe siècle[117]. Peu après commencèrent des migrations massives vers la Pampa[118].

Après l’indépendance du Chili, ces traités entre Mapuches et Espagnols furent reconnus par le gouvernement républicain du Directeur suprême Ramón Freire, sur les bords du ruisseau Tapihue, le 7 janvier 1825, lors du parlement général de Tapihue. Dans les articles 18 et 19 du pacte conclu à cette occasion, la souveraineté mapuche était reconnue sur les territoires sis au sud du Biobío.

L’anthropologue américain Tom Dillehay — celui qui découvrit à Monte Verde l’établissement humain le plus ancien d’Amérique — publia un ouvrage en 2007, dans lequel il explique pourquoi les Mapuches étaient, à l’arrivée des Espagnols, une société plus développée que ce que l’on avait cru jusque-là[119].

Expansion vers l’est

La présence, de date plus récente, des Mapuches dans l’actuelle Argentine est due en partie à la pression exercée par les Espagnols, et en partie à un long processus de migration à travers les cols de la cordillère des Andes, processus assorti d’une transmission culturelle, par lequel les Mapuches se propagèrent entre les XVIIe et XIXe siècles dans les territoires situés à l’est des Andes[120], nommément dans le Comahue (englobant une grande partie de la région pampéenne et la portion nord de la Patagonie orientale), c’est-à-dire dans des terres jusque-là habitées par plusieurs peuples aux cultures et aux langues très différentes. La conséquence de ces mouvements de population sera l’araucanisation, violente ou pacifique, des Tehuelches du nord et des anciens Pehuenches.

Dès avant le milieu du XVIIIe siècle, il y eut une importante activité commerciale et d’échange de produits entre les habitants des plaines pampéennes et des montagnes de l’actuelle province de Buenos Aires, les habitants de la Patagonie septentrionale, et ceux des deux versants de la cordillère des Andes, notamment par le biais de deux foires très importantes qui se tenaient dans la chaîne du Cayrú et à Chapaleofú. Dans ces foires, appelées « foires des ponchos » par les jésuites de l’époque qui en firent mention (comme Thomas Falkner), différents types de produits s’échangeaient, allant de productions agricoles jusqu’à des pièces d’habillement telles que des ponchos. Le Cayrú se trouvait dans la partie la plus occidentale du Système de Tandilia (sur le territoire de l’actuel partido d’Olavarría), tandis que Chapaleofú fait référence aux abords du ruisseau homonyme, dans l’actuel partido de Tandil[64], ces lieux se situant tous deux dans l’intérieur de l’actuelle province de Buenos Aires. Ainsi commença-t-il à y avoir, par l’effet de ces mouvements de personnes en vue d’échanges commerciaux, dès avant le milieu du XVIIIe siècle, aussi une certaine interpénétration culturelle entre les différents peuples habitant la pampa humide, dans une aire allant de la Patagonie septentrionale jusqu’à la zone située au pied de la cordillère des Andes (sur ses deux versants, oriental et occidental) et jusqu’au littoral de l’océan Pacifique, cette interpénétration culturelle concernant en particulier les Tehuelches, les Ranquels et les Mapuches[65].

L’influence mapuche sur les autres peuples de Patagonie et de la Pampa, consécutive aux échanges commerciaux, fut suffisamment grande sur les Tehuelches et les autres peuples que pour conduire à ce qui est d’usage d’appeler la « mapuchisation » ou « araucanisation » des Pampas et de la Patagonie. Ainsi, une bonne partie des Tehuelches adopta nombre de coutumes mapuches ainsi que la langue mapudungun, tandis que les Mapuches faisaient siens certains éléments du mode de vie Tehuelche (comme p.ex. le fait de vivre dans des tolderías, réunion de toldos, tentes d’Amérindien faites de cuir et de branchages), ce qui tendit à faire s’estomper les différences entre les deux groupes, au point que leurs descendants se désignent eux-mêmes désormais comme Mapuche-Tehuelches[66].

Cette invasion, en partie violente, par les Mapuches de territoires situés à l’est des Andes a porté certaines personnalités argentines à apposer aux Mapuches l’étiquette d’envahisseurs et à juger irrecevables leurs revendications territoriales en Argentine[121].

Indépendances et avènement des États du Chili et de l’Argentine

Vers 1880, l’Argentine et le Chili entreprirent des guerres de conquête contre les Amérindiens (Mapuches et Patagons) qui vivaient au sud du continent dans des régions restées largement hors de leur contrôle et difficilement pénétrables. Ces guerres, dont la conquête du Désert du général Julio Argentino Roca, qui firent des dizaines de milliers de morts parmi les Amérindiens, poursuivaient aussi un autre objectif : l'accès aux deux océans. Le Chili voulait s'ouvrir sur l'Atlantique par le sud et l'Argentine sur le Pacifique, là aussi par le sud. Finalement, la frontière fut stabilisée dans sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle.

Au Chili

Pendant la guerre d'indépendance du Chili, les Mapuches prirent parti, la plupart du temps, pour les troupes royalistes, encore qu’ils ne s’engageront que peu dans les opérations militaires, pour la raison que celles-ci eurent lieu hors de leur territoire ; ce ne fut que dans la phase finale, pendant la dénommée Guerre à mort, que les Mapuches s’impliquèrent effectivement dans le conflit[122].

Son indépendance obtenue vis-à-vis de l’Espagne, le Chili poursuivit une même politique de retenue et de non-agression. Cependant, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un plan d’expansion de l’État chilien aux dépens du territoire mapuche fut conçu. De plus, lorsque le 17 novembre 1860 le Français Antoine de Tounens, après avoir gagné à ses projets l'enthousiasme de quelques chefs mapuches auxquels il avait promis des armes[123] fut élu toqui (chef de guerre) suprême des Mapuches[124] - [125] - [126] - [127] - [128] s'autoproclama[129] - [130] - [131] - [132] - [133] - [134] ou se fit proclamer[135] - [136] roi et (selon ses propos), « considérant que l'Araucanie ne dépend d'aucun autre État, qu'elle est divisée par tribus et qu'un gouvernement central est réclamé », décréta le 17 novembre 1761 qu'« une monarchie constitutionnelle héréditaire est fondée en Araucanie; le prince Orllie-Antoine de Tounens est nommé roi »[137], l'affaire « au-delà de son caractère anecdotique (...) fit prendre conscience aux autorités chiliennes que les territoires d’Araucanie et de Patagonie pourraient susciter l’appétit d’aventuriers plus sérieux ou celui de puissances coloniales en mal de territoires »[138].

De 1861 à 1883, l’armée chilienne mettra en œuvre différentes stratégies, depuis des alliances avec des clans ennemis entre eux, jusqu’à la guerre ouverte, en passant par le subornement au moyen de boissons alcoolisées. Les opérations militaires, qui furent menées principalement sous la direction de Cornelio Saavedra (militaire chilien qui était le petit-fils du président du Premier comité de gouvernement autonome argentin, instauré à l’issue de la journée du 25 mai 1810), s’achevèrent sur la complète soumission des Mapuches en 1883. L’ensemble de ce processus reçut le nom euphémiste de Pacification de l'Araucanie[139].

En décembre 1866, le congrès chilien avait adopté une loi reconnaissant les droits propriétaires des Mapuches sur le « territoire autochtone », et mit sur pied une commission d’experts — la Commission sur l’implantation des autochtones (en espagnol Comisión radicadora de Indígenos) — dont la mission consistait à délimiter clairement les possessions autochtones. D’après ladite loi, toute terre sur laquelle les Mapuches ne seraient pas en mesure de justifier de leur droit de propriété serait considérée terre en déréliction (baldía), et dès lors bien national conformément à l’article 590 du Code civil de 1857. Le droit de propriété ne sera cependant considéré, selon les termes de la loi de 1866, comme constitué qu’au lendemain de la victoire militaire de l’État chilien en 1883, c’est-à-dire après que l’État se fut emparé militairement du territoire mapuche, par suite de quoi la plupart des terres furent déclarées fiscales (biens nationaux) par l’État, à l’encontre du sens de sa propre législation, l’État méconnaissant ainsi massivement les droits propriétaires des Mapuches. De la sorte, les Mapuches, qui auparavant détenaient quelque 10 millions d’hectares, devaient désormais survivre sur à peine 500 000 hectares, soit 5 % seulement de leur territoire antérieur. En outre, les politiques de colonisation des terres du sud favorisaient l’usurpation de nombreuses terres encore, y compris de terres communales reconnues telles par les Títulos de Merced de la Comisión radicadora, et finirent par marginaliser tout à fait les populations mapuches.