Béziers

Béziers est une commune française située dans le département de l'Hérault en région Occitanie, à proximité de la mer Méditerranée. Il pourrait s'agir de la plus ancienne ville de France, avec Marseille[1] : de multiples fouilles archéologiques entreprises depuis les années 1980 ont révélé que Béziers fut fondée par des Grecs au VIIe siècle av. J.-C.[2] - [1].

| Béziers | |

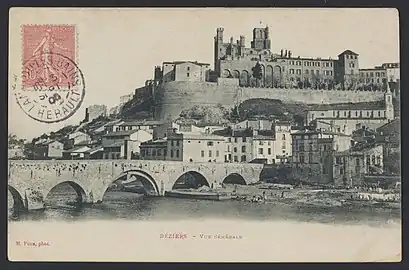

L'Orb, le Pont Vieux et la cathédrale Saint-Nazaire. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault (sous-préfecture) |

| Arrondissement | Béziers (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (siège) |

| Maire Mandat |

Robert Ménard 2020-2026 |

| Code postal | 34500 |

| Code commune | 34032 |

| Démographie | |

| Gentilé | Biterrois |

| Population municipale |

78 683 hab. (2020 |

| Densité | 824 hab./km2 |

| Population agglomération |

94 022 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 20′ 51″ nord, 3° 13′ 08″ est |

| Altitude | 17 m Min. 4 m Max. 120 m |

| Superficie | 95,48 km2 |

| Unité urbaine | Béziers (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Béziers (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Béziers-1, Béziers-2 et Béziers-3 (bureau centralisateur) |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.ville-beziers.fr |

Située sur les rives de l'Orb, Béziers est, avec 78 683 habitants en 2020, la deuxième commune la plus peuplée de l'Hérault après Montpellier et la cinquième de la région Occitanie. Elle est ville-centre de l'agglomération qui compte 94 022 habitants en 2020 et son aire d'attraction, 198 254 habitants à la même date. Son intercommunalité Béziers Méditerranée, avec ses 17 communes, compte 126 968 habitants.

Les habitants de Béziers sont appelés Biterrois (de Baeterrae, le nom latin de la ville).

La renommée de Béziers vient notamment de la viticulture, de son équipe de rugby à XV et de sa feria qui se déroule chaque été autour du 15 août.

Béziers est membre de l'Union des villes taurines françaises au même titre notamment qu'Arles, Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan.

Géographie

La ville est située sur un promontoire, l'un des derniers contreforts du Massif central vers la plaine du Bas-Languedoc, et domine l'Orb, le canal du Midi, et ce qui fut l'un des plus grands vignobles du monde[3].

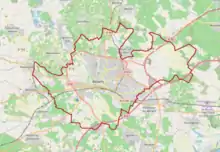

Localisation

La ville est située dans le sud de la France, à l'ouest du département de l'Hérault, sur un axe de communication reliant la vallée du Rhône et l'Espagne. Elle est historiquement édifiée sur un promontoire surplombant les rives de l'Orb. Elle fait partie de la région naturelle du Biterrois à laquelle elle donne son nom, une région qui s'étend des contreforts du Massif central vers la plaine du Bas-Languedoc, entre le Minervois à l'ouest et le cours de l'Hérault à l'est.

Béziers se situe à 12 km de la mer Méditerranée et à 50 km des montagnes moyennement élevées du Haut-Languedoc, dont le massif abrupt du Caroux (1 091 mètres d'altitude) et celui de l'Espinouse (1 124 m).

À vol d'oiseau, elle est distante de 61 km de Montpellier et de 42 km de Lodève, respectivement préfecture et sous-préfecture du département ; de 146 km de Toulouse, la capitale de région ; de 25 km de Narbonne et de 83 km de Castres, chefs-lieux d'arrondissement limitrophes ; et enfin de 617 km de Paris (distances orthodromiques)[4].

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de 16 communes :

Climat

Béziers bénéficie d'un climat méditerranéen (Csa). Les étés y sont chauds et secs et les hivers doux avec une luminosité importante.

Les deux vents principaux sont :

- la tramontane, venant du nord-ouest, qui est un vent froid et sec, souffle sous forme de fortes rafales et dégage le ciel ;

- le marin (vent de la mer), venant du sud-est, qui est doux, chaud et humide et peut apporter un ciel chargé de pluie ou d'orages. En automne, il peut aussi provoquer des épisodes cévenols qui se caractérisent par de fortes pluies, orageuses ou non, engendrant régulièrement la crue de l'Orb.

L'ensoleillement annuel est de plus de 2 500 heures, notamment grâce à la tramontane qui chasse les nuages.

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1969 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[5]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 3,5 | 6 | 8,2 | 11,7 | 15 | 17,6 | 17,2 | 13,9 | 11,3 | 7 | 4,1 | 9,9 |

| Température moyenne (°C) | 7,5 | 8,1 | 11 | 13,3 | 17,1 | 21,2 | 24,1 | 23,6 | 19,9 | 16 | 11,2 | 8,1 | 15,1 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11,6 | 12,7 | 16 | 18,4 | 22,5 | 27,3 | 30,7 | 30,1 | 25,9 | 20,7 | 15,3 | 12,1 | 20,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−16 16.01.1985 |

−7,4 27.02.18 |

−9,6 02.03.05 |

−4,1 08.04.21 |

0,2 07.05.19 |

5,9 08.06.19 |

7,8 01.07.1972 |

7,6 21.08.19 |

2,5 28.09.1972 |

−4 12.10.1975 |

−9,3 22.11.1998 |

−9 25.12.1970 |

−16 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

21,5 09.01.07 |

24,7 22.02.19 |

29,2 21.03.1990 |

32,4 08.04.11 |

35,9 29.05.01 |

39,2 21.06.03 |

42 07.07.1982 |

41,3 04.08.18 |

38,8 04.09.16 |

33,2 02.10.1997 |

25,7 03.11.1970 |

22,5 23.12.22 |

42 1982 |

| Précipitations (mm) | 53,3 | 63,3 | 37,7 | 49,6 | 47 | 27,6 | 16,9 | 29,4 | 56,9 | 91,1 | 68,8 | 54,1 | 595,7 |

Paysages

L'importante superficie communale de Béziers (9 548 hectares) est peu urbanisée, le territoire communal étant majoritairement composé d'espaces verts, de zones naturelles protégées, et environ 2 000 hectares de zones agricoles principalement plantées en vignes.

Milieux naturels et biodiversité

La ville est proche de la Zone de protection spéciale Est et sud de Béziers[6] pour la conservation des oiseaux dans le cadre du réseau natura 2000. Cette ZPS comprend deux groupements de milieux naturels :

- une zone à dominante cultivée (vignes) tramée ou ponctuée de haies et de petits bois,

- une zone littorale de haute valeur patrimoniale bordée d'un cordon dunaire riche en zones humides (La Grande Maïre, Les Orpellières), nommées en annexe de la Directive Oiseaux, qui abrite une grande diversité d'espèces, souvent avec une part significative de l'effectif national : outarde canepetière, œdicnème criard et rollier d'Europe (qui apprécient la plaine agricole et ses milieux ouverts), ou butor étoilé, héron pourpré, sterne pierregarin et blongios nain (qui préfèrent le littoral)[7].

Urbanisme

Bénéficiant d'une superficie communale importante (9 548 hectares), Béziers est la commune la plus étendue du département. Moins de la moitié de sa superficie est urbanisée, le reste du territoire communal étant composé d'espaces verts, de zones naturelles protégées, et environ 2 000 hectares de zones agricoles principalement plantées en vignes.

Typologie

Béziers est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [8] - [9] - [10]. Elle appartient à l'unité urbaine de Béziers, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[11] et 94 022 habitants en 2020, dont elle est la ville-centre[12] - [13].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Béziers, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 53 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[14] - [15].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (77,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (31,2 %), zones agricoles hétérogènes (25,8 %), zones urbanisées (18,5 %), terres arables (12,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7,5 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,6 %), forêts (1,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,9 %), mines, décharges et chantiers (0,7 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

L'Orb a déterminé l'aménagement urbain, du fait des crues aussi soudaines que violentes de ce fleuve d'ordinaire paisible. Sa rive ouest étant inondable, la ville s'est développée à l'est sur le plateau élevé qui le surplombe. Les faubourgs dans la plaine alluviale ont été victimes, à maintes reprises, d'inondations.

Les allées Paul Riquet forment une vaste esplanade longue de 600 mètres et sont le cœur de la ville. Elles sont à l'emplacement des anciens fossés et du jeu de Mail, qui se trouvaient à l'est de la vieille ville médiévale. En leur centre trône la statue de Paul Riquet, le plus célèbre des Biterrois, concepteur au XVIIe siècle et maître d'œuvre du canal du Midi ; elle fait face à la vaste place Jean-Jaurès, réaménagée en 2018 avec des jeux d'eau à fleur de parterre. Au nord de l'esplanade est le théâtre, typique du style « à l'italienne », inauguré en 1844. Au sud, le plateau des Poètes est un parc de cinq hectares, aménagé en 1867 et planté de nombreuses essences venues du monde entier.

Le canal du Midi coule au sud de la ville, où est aménagé un port entre deux écluses. Juste en amont, franchissant le fleuve, le pont-canal de l'Orb (inscrit aux monuments historiques) fait remonter jusqu'aux neuf écluses de Fonseranes, haut lieu touristique classé patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Beaucoup de domaines viticoles entourent la ville, dont celui de Rayssac, de 108 ha, tout près de l'Orb, au nord-ouest de la ville ; il possède une importante collection de faïences et céramiques.

Les quartiers bourgeois du XIXe siècle aux beaux immeubles haussmanniens se sont développés dans le centre-ville avec notamment la rue de la République, l'avenue Alphonse-Mas, la place de la Victoire, les allées Paul Riquet, le début de l'avenue Georges-Clemenceau et l'avenue Jean-Moulin. Sur les allées Paul Riquet sont situées les Galeries Lafayette dans un immeuble des années 1930, divers cafés et brasseries ainsi que de nombreux magasins qui longent cette esplanade. Les halles de style Baltard qui sont situées dans le centre-ville près de l'église de la Madeleine ont été restaurées en 1986 ; elles ont échappé de peu à la destruction dans les années 1970-1980. Au-delà des grands boulevards se situent des quartiers plus modernes et résidentiels, arènes et piscine, anciens hôpital et cave coopérative. La vieille caserne des hussards implantée dans le quartier très prisé du Champ-de-Mars a été rasée en 1995 et, à la place, ont été construits dans un cadre verdoyant et aquatique un pôle universitaire (en 1996), deux centres culturels importants, en particulier la médiathèque André-Malraux dont l'architecture a été réalisée par le cabinet Wilmotte.

La place du Champ-de-Mars, ancienne place militaire également connue sous le nom de « Place du 14-Juillet », située au cœur d'un quartier huppé s'étendant au-delà de l'Université a été entièrement repensée, réaménagée, plantée de beaux palmiers, pavée de dalles de granit rose et agrémentée de majestueux jets d'eau. Le marché dit du vendredi qui s'y est tenu pendant de nombreuses années s'est alors retrouvé déplacé vers la place David D'Angers. L'expansion vers le nord (Le triangle : quartiers de la Sainte Famille / Bassins réservoirs / Médiathèques) s'est faite progressivement avec le déplacement géographique d'une bourgeoisie de centre-ville vers des quartiers verdoyants et beaucoup plus luxueux, tandis qu'au sud la gare et l'Orb formaient une barrière. La croissance récente a occupé de vastes espaces au sud-est, au-delà de la voie ferrée Béziers - Neussargues et jusqu'à l'autoroute A 9, sur près de 4 km : grands ensembles de la Devèze, vaste zone industrielle (Capiscol), hypermarchés avec centres commerciaux (Montimaran, Gayonne), parc des expositions, marché de gros, nouveau stade de la Méditerranée.

La construction est restée très modérée sur la rive occidentale (en zone inondable) bien que le « Faubourg » y ait accueilli quelques ateliers et une distillerie, des jardins, une plaine de jeux. Côté sud-ouest, la RN113 est accompagnée d'ateliers et entrepôts jusqu'à Colombiers dont la zone d'activités de Fontvieille.

Nouveaux quartiers

- Quartier Hours-Wilson[17] (au sud de la ville) : le , un centre commercial nommé le « Polygone Rive-Gauche » a ouvert ses portes. Il fut construit par la société SOCRI qui a réalisé également le Polygone de Montpellier. Initialement baptisé « Béziers Rive-Gauche », il a la particularité d'être à ciel ouvert (dans le même style qu'Odysseum à Montpellier). On y trouve environ 120 commerces (dont H&M, ESPRIT, Cultura…), un multiplexe cinématographique de 9 salles, un bowling de 20 pistes ainsi que de nombreux restaurants, logements et bureaux. Une cité judiciaire abritant le tribunal judiciaire, le conseil de prud’hommes et le tribunal de commerce a été inaugurée en 2016[18].

- ZAC de La Courondelle (au nord de la ville, route de Bédarieux) : 1 000 logements construits entre 2008 et 2021[19].

- Quartier Le Gasquinoy (à l'ouest de la ville) : route de Capestang. C'est dans ce quartier que la nouvelle prison de Béziers a été inaugurée, fin novembre 2009. D'une capacité de 810 places, elle peut accueillir plus de 1 000 détenus et pourrait devenir l'une des plus importantes prisons de France. En 2006, lors de la construction du centre pénitentiaire du Gasquinoy, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir deux fermes gallo-romaines, datées des Ier – IIe siècles de notre ère, comprenant des installations vinicoles[20].

- Quartier Montflourès : construction en 2007 de la salle de spectacle Zinga Zanga (2 300 places, troisième lieu régional en capacité d'accueil après les salles Arena et Zénith Sud de Montpellier). Construction d'un nouveau groupe scolaire Nelson-Mandela sur le site de la plaine de jeux de Montflourès, impasse Frederik-de-Klerk. La construction a débuté fin 2013 pour une livraison pour la rentrée scolaire de 2014.

- Site universitaire Du Guesclin : créé dès 1996 avec la construction de l'antenne universitaire de l'Université Paul-Valéry, puis du CIRDOC en 1998, ce site met à l'honneur un quartier déjà connu pour son agréable cadre de vie et ses riches infrastructures culturelles (Le Quartier Latin biterrois). Le point d'orgue est l'importante médiathèque inaugurée en 2009 : la médiathèque d'agglomération André-Malraux. À partir de la rentrée 2011, l'IUT de Béziers est transféré sur le site pour la création d'un campus d'environ 1 500 étudiants. En décembre 2010, la médiathèque André-Malraux gagne le premier grand prix national des bibliothèques « Livres Hebdo »[21].

- Enfin, dans le cadre du plan de rénovation urbaine, il est à noter :

- La restructuration de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul (construction de 129 logements sociaux, d’une école maternelle et création d’un parc de stationnement public)

- La restructuration du quartier prioritaire de la Devèze[22] (démolition de 820 logements dont les barres « Capendeguy » dynamitées en janvier 2008, construction de 840 logements sociaux et réhabilitation de 631 logements, équipements publics, commerces…).

- La rénovation du quartier des Mûriers Blancs, l'artiste Guillaume Bottazzi réalise une peinture contemporaine de 3 000 m2 sur deux immeubles[23] - [24].

La salle de spectacle Zinga Zanga.

La salle de spectacle Zinga Zanga. IUT de Béziers.

IUT de Béziers. Polygone Rive-Gauche.

Polygone Rive-Gauche.

Logement

La densité de population de la ville est de 808 hab./km2.

En 2007, le nombre de logements sur la commune a été estimé à 40 497. Ces logements se composent de 33 939 résidences principales, 1 044 résidences secondaires ou occasionnels ainsi que 5 514 logements vacants[25].

Le quartier du centre bénéficie du programme national de revitalisation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)[26].

Voies de communication et transports

Béziers est aussi un « nœud » de voies de communication : au-delà des voies fluviales (Orb et canal du Midi), Béziers est située au carrefour des routes RD612 (de Saint-Pons-de-Thomières, en provenance d'Albi et de Castres, vers Agde), RD613 (de Narbonne à Pézenas) mais aussi le CD11 (vers Capestang et Carcassonne) et le CD909 (vers Bédarieux) ainsi que des autoroutes A9 (vallée du Rhône-Espagne) et A75 (l'autoroute du Massif central).

- Béziers est desservi par l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde ;

- Gare de Béziers (gare principale et gare TGV sur la ligne Montpellier-Perpignan) ;

- Le réseau de bus Béziers Méditerranée Transports exploité par Transdev dessert la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (CABM).

Le projet d'une future gare TGV à Béziers Est, dans le cadre de la ligne nouvelle Montpellier - Perpignan, semble définitivement abandonné car l'actuelle gare (historique) de Béziers offre toutes les infrastructures et facilité d'accès qu'une nouvelle gare n'offrirait pas forcément (pour un coût bien plus élevé).

Par la route, Béziers est située à 757 km de Paris, 181 km de Toulouse, 72 km de Montpellier, 232 km de Marseille, 341 km de Clermont-Ferrand, 366 km de Lyon et à 423 km de Bordeaux.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Béziers est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à trois risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel et la rupture d'un barrage[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Béziers-Agde, regroupant 15 communes duautour des basssins de vie de Béziers et d'Agde, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[29], retenu au regard des submersions marines et des débordements de cours d’eau, notamment d'ouest en est, de l'Orb, du Libron et de l'Hérault. Les crues historiques antérieures à 2019 les plus significatives sont celles du , un épisode généralisé sur la quasi-totalité du bassin, et du , un épisode cévenol en partie supérieure du bassin. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[30]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2014, 2016, 2018 et 2019[31] - [27].

Béziers est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 3] - [32].

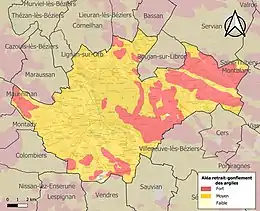

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[33]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 16 258 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 16 249 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[34] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[35].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 2012[27].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[36].

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[37].

La commune est en outre située en aval du barrage des monts d'Orb, un ouvrage de classe A[Note 4] sur l'Orb, mis en service en 1961 et disposant d'une retenue de 30,6 millions de mètres cubes. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[39].

Toponymie

Attestée sous les formes Βλίτερα (Ier siècle, Strabon, Geographica), Beterae, Beterras (Ier siècle Pomponius Mela De chorographia), Bαιτίραι (IIe siècle, Ptolémée, Geographia), Beteris (IIe siècle Table de Peutinger)

Le nom de la ville en orthographe occitane classique est Besièrs [beˈzjɛs], qui a été francisé en « Béziers ». La forme latine était Baeterrae, d'étymologie obscure, sans doute ibère. Hamlin suggère un nom proto-basque biterri = bourg de la route[40].

Ce nom est à l'origine du gentilé des habitants, les Biterroises et les Biterrois; en occitan, los besierenc(a)s.

Histoire

Béziers est une ville très ancienne : au moins 2 600 ans d'histoire qui commencent avec l'installation d'une population exogène au début du VIe siècle av. J.-C. sur une acropole très anciennement fréquentée (industries du Paléolithique, occupations de la période chasséenne au Bosquet et au Crès, occupations du Néolithique final / Chalcolithique, occupations de l'âge du bronze moyen et final, ainsi que du premier âge du fer). La ville grecque de Betara fut construite sur la colline Saint-Jacques vers 625-600 avant notre ère[41].

Durant l'âge du fer (VIIIe – IIe siècle av. J.-C.), Béziers constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne[42], occupé par les Elisyques. Dès la première moitié du VIe siècle av. J.-C. l'occupation se densifie et se structure selon une trame pérenne. Les productions locales de céramiques, déjà nombreuses, sont quasi exclusivement tournées et l'influence très hellénisante. Ce noyau ancien connaît à la fin du VIe siècle avant notre ère, un important développement aboutissant à l'urbanisation dense de plus de 35 hectares. Tant par les productions locales de céramiques tournées dont plusieurs ateliers de potiers ont été déjà fouillés, que par l'urbanisme, l'architecture publique et privée, les matériaux (dont les tuiles de couverture de type corinthien, fréquentes dès le Ve siècle avant notre ère, les artisanats, les commerces, les consommations (dont l'alimentaire), la ville s'avère très singulière. Cette problématique, excessivement passionnante et passionnée devrait alimenter encore pour de nombreuses années, au gré des opportunités de fouilles, les débats scientifiques dont les implications dépassent largement le seul cadre régional.

Après un hiatus au IIIe siècle avant notre ère (ou une très forte récession de l'espace urbain, encore non localisée pour cette période), la ville est réoccupée par une population volque sur les ruines de la précédente.

Antiquité

Après la refondation de Narbonne en 118 av. J.-C. et la fondation de la colonie romaine d'Arles par Jules César en 45 av. J.-C., Octave durant le triumvirat, fonda en 36 av. J.-C. en territoire volque la Colonia Urbs Julia Septimanorum Baeterra, colonie de droit romain où s'installent des colons romains, vétérans de la Septième légion de Jules César. Située à quelques kilomètres de la mer Méditerranée sur le fleuve Orb, traversée par la Via Domitia qui relie l'Italie à l'Espagne, Baeterrae, nom antique de Béziers, prospère jusqu'au IIIe siècle où l'insécurité ambiante amène la cité à construire des murailles.

L'itinéraire de l'Anonyme de Bordeaux passe dans la région et mentionne ce site.

En 2006, lors de la construction du centre pénitentiaire du Gasquinoy, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir deux fermes gallo-romaines, datées des Ier et IIe siècles de notre ère, comprenant des installations vinicoles[20].

_Buste_d%E2%80%99Agrippine_l'A%C3%AEn%C3%A9e_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond%252C_Ra_168_bis.jpg.webp) Buste d’Agrippine l'Aînée

Buste d’Agrippine l'Aînée_Buste_d%E2%80%99Agrippa_Postumus_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond%252C_Ra_342_a.jpg.webp) Buste d’Agrippa Postumus

Buste d’Agrippa Postumus_Buste_de_Marcus_Vipsanius_Agrippa_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond%252C_Ra_336.jpg.webp) Buste de Marcus Vipsanius Agrippa

Buste de Marcus Vipsanius Agrippa_Portrait_de_Julie_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_338.jpg.webp) Buste de Julia (fille d'Auguste)

Buste de Julia (fille d'Auguste)_Octave-Auguste_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_341.jpg.webp) Buste d'Octave-Auguste

Buste d'Octave-Auguste_Livie_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_340.jpg.webp) Buste de Livie

Buste de Livie_Tib%C3%A8re_-_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_342_b.jpg.webp) Buste de Tibère

Buste de Tibère_Portrait_d'Antonia_Minor_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_339.jpg.webp) Portrait d'Antonia Minor

Portrait d'Antonia Minor_Portrait_de_Germanicus_-_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_342_c.jpg.webp) Portrait de Germanicus

Portrait de Germanicus_Portrait_d%E2%80%99_Antonin_le_Pieux_-_Mus%C3%A9e_Saint-Raymond_Ra_337.jpg.webp) Portrait d'Antonin le Pieux

Portrait d'Antonin le Pieux

Moyen Âge

Les invasions barbares touchent de plein fouet Béziers, au centre d'une Narbonnaise très disputée : d'abord aux mains des Wisigoths au VIe siècle, elle est bientôt conquise par les musulmans au début du VIIIe siècle, puis par les Francs qui, sous la bannière de Charles Martel s'en emparent en 737.

Pendant la suite du Moyen Âge, Béziers est le siège d'un évêché puis bientôt, grâce à Charlemagne, d'un comté. Béziers continue à se fortifier, notamment au début du XIIe siècle, au moment de la grande guerre méridionale entre la maison d'Aragon et la maison de Toulouse, et son enceinte, englobant les bourgs de Capnau, Saint-Aphrodise et Saint-Jacques, prend sa forme définitive.

L'élimination des Bérenger (1067) livre la ville, sous forme de vicomté aux appétits des comtes de Carcassonne, vicomtes de Béziers, Agde, Narbonne, Nîmes, Rouergue. Cela sera prétexte à l'entrée en force des Berenger de Barcelone et à la ruine de la famille de Carcassonne, et le début de la grande guerre méridionale (mariage du roi Ramon Berenger et de Douce, comtesse du Gévaudan, 1112). La lutte des Berenger de Narbonne et des derniers Trencavel est aussi une lutte d'influence géostratégique entre Barcelone et Toulouse, ce qui explique l'ampleur du conflit, et peut être aussi l'intervention française sous couvert de croisade, qui mit tout le monde d'accord un siècle plus tard… Contrairement aux affabulations parfois répandues, c'est le duc d'Aquitaine Guilhem IX qui déclenche les grandes hostilités, en capturant Toulouse (1100) pendant que le comte est en terre sainte. Il devra officiellement rendre la ville sous la pression morale de l'église et de l'aristocratie. Mais le chaos qui s'ensuit est presque inextricable : tous les comtes et vicomtes sont reconnus légitimes par un des deux grands (Barcelone ou Toulouse) et les agents de Guilhem IX entretiennent le chaos. En 1142, les Trencavel de Beziers prennent officiellement parti pour les catalans. Le comte de Toulouse réagit en s'alliant à l'évêque de Béziers (1152). Raimond-Roger Trencavel est fait prisonnier par Raimond de Toulouse (1155) puis relâché contre rançon. Il est assassiné le 15 octobre 1167 dans l'église de la Madeleine.

En 1187, la vicomté d'Agde est séparée de la branche principale des Trencavel, pour revenir à Bernard Aton VI Trencavel (qui capitulera devant Simon de Monfort, 20 ans plus tard). En 1198, Innocent III est élu pape, en promettant de réduire l'hérésie Cathare. Pendant ce temps, la guerre continue entre Raimond Trencavel et ses alliés et les Raimond de Toulouse et leurs alliés.

Siège de Béziers (1209)

Le , le pape Innocent III décide de lancer une croisade contre les Cathares. Autour de Simon de Montfort fraichement revenu de Terre sainte, la croisade est menée par de grands barons du Nord : Eudes III, Hervé IV de Donzy, comte de Nevers, Gaucher III de Châtillon. Arnaud Amaury est désigné par le pape chef de la croisade qui est rejointe par le comte Raymond VI de Toulouse. Les croisés décident d'attaquer les vicomtés de Béziers, du Razès, d'Albi et de Carcassonne. Le vicomte de Béziers, Raimond-Roger Trencavel, galvanisant les Biterrois derrière de puissants remparts, entreprend de résister aux assauts des croisés du Nord venus châtier les seigneurs soutenant les hérétiques « Albigeois ». Lors de l'assaut du , des croisés non encadrés, et parmi eux beaucoup de ribauds avides de pillage, pénètrent dans la cité. Selon les sources, plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Béziers sont passés par les armes ou périssent dans le feu.

Le massacre est illustré par la formule terrible « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! », restée dans les mémoires et peut-être apocryphe. Elle a été attribuée par le moine allemand Césaire de Heisterbach à Arnaud Amaury, abbé de Citeaux et légat du pape dans le Livre des miracles, Dialogus Miraculorum. Selon Césaire de Heisterbach, lors du siège de Béziers, quand les soldats d'Arnaud Amaury lui auraient demandé : « comment distinguer les bons fidèles des hérétiques ? », il aurait eu cette formule cathartique « Cædite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius. » Ce chroniqueur est le seul à rapporter ces paroles. Selon la médiéviste Régine Pernoud, Césaire de Heisterbach écrit 60 ans après les événements, et était « pourvu d'une imagination ardente et fort peu soucieux d'authenticité historique »[43]. La citation a suscité beaucoup de discussions, et Jacques Berlioz lui a consacré un ouvrage entier, où il juge qu'elle est vraisemblable[44].

Les chroniqueurs estiment le nombre de morts entre 15 000 et 22 000[45]. Le chroniqueur Pierre des Vaux de Cernay parle de 7 000 personnes massacrées dans la seule église Sainte-Madeleine. Ces chiffres sont manifestement exagérés, la population de Béziers à l'époque n'excédant pas 10 000 habitants[46]. Certains estiment le nombre de morts à la moitié de la population, Jacques Berlioz à quelques centaines, Jean-Pierre Leguay à 7 000 personnes[47].

Bas Moyen Âge

La cathédrale Saint-Nazaire est reconstruite et la ville est intégrée au domaine royal en 1247. La ville est alors aux mains de trois pouvoirs : l'évêché, qui connaît son apogée au XVIe et au XVIIe siècle quand il est occupé par la famille des Bonsi, alliée aux Médicis ; le consulat, créé à la fin du XIIe siècle ; et enfin le roi, représenté par un viguier pour les affaires judiciaires, puis par un subdélégué de l'intendant à partir du XVIIe siècle.

Béziers n'est pas inquiétée pendant la guerre de Cent Ans.

En 1381, le 8 septembre, une émeute aboutit au siège du conseil municipal. Enfermés dans la maison commune par leurs concitoyens, les conseillers se réfugient dans la tour de la maison. L'incendie est porté dans la tour, et les conseillers meurent tous par le feu ou en sautant de la tour sur la place[48].

Temps modernes

Charles IX passe dans la ville lors de son tour de France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine[49]. En 1551, Béziers devient le siège d'une sénéchaussée par distraction de la sénéchaussée de Carcassonne. Elle sert de base arrière pendant toutes les guerres de l'époque moderne : surtout contre les Habsbourg. Elle n’est réellement en danger qu'en 1710 quand les Britanniques, au cours de la guerre de succession d'Espagne (1701-1714), débarquent à Sète et poussent jusqu'à quelques kilomètres de Béziers avant d'être repoussés par le duc de Roquelaure. En 1598, la ville se voit accorder par lettres patentes du roi Henri IV la création d'un collège royal — le futur lycée Henri IV, dont les bâtiments de type Haussmanniens actuels datent de 1904 —. Béziers est, par ailleurs, au cœur de la révolte de Montmorency en 1632 : c'est là que se retrouvent Gaston d'Orléans et le gouverneur de la province au début de la rébellion, c'est là aussi que le roi, par l'édit de Béziers, en octobre 1632, supprime les privilèges de la province, rétablis en 1649.

Au cours du XVIIIe siècle, Béziers prospère, notamment grâce à la culture de la vigne qui lui permet d'être un important centre de négoce d'alcool.

Révolution française

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire créée en mai 1790, qui connut plusieurs noms successifs : d’abord « cabinet littéraire et patriotique » dans la lignée des lieux de sociabilité d’Ancien Régime, elle devient la « société des amis de la constitution et de la liberté ». Affiliée au club des jacobins de Paris, elle devient la « société des Jacobins » ; puis la chute de la monarchie provoque deux changements de noms : « société des frères et amis de la République » puis « société régénérée des jacobins, amis de la République »[50] ; elle compte jusqu’à 400 membres et est installée aux pénitents blancs[51].

De 1790 à 1800, Béziers est le chef-lieu du district de Béziers. La ville ne prend pas part au mouvement des fédéralistes, bien que située dans une région girondine.

XIXe siècle

Les remparts de la ville sont démolis en 1827 ; par cette opération, la ville finance les travaux de Jean-Marie Cordier, ingénieur hydraulicien né à Béziers, qui permettent de pomper jusque dans la ville l’eau de l’Orb situé en contrebas[52].

En 1851, Béziers est une des seules villes à se révolter contre le coup d’État du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte[53]. Le 4 décembre, Casimir Péret, ancien maire de la ville, prend la tête d'une foule d'environ 6 000 personnes qui se rassemblent devant la cathédrale, sur la Place de la Révolution[54]. L'armée tire, 70 personnes sont tuées et de nombreuses blessées. Tous les hommes suspectés d'avoir participé à la manifestation sont arrêtés et déportés en Guyane ou en Algérie. Casimir Péret est envoyé au bagne de Cayenne où il meurt lors d'une tentative d'évasion en 1855[55]. En 1884, un monument commémoratif est érigé sur le lieu de l'événement[56] - [57].

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Béziers connaît son âge d'or, compromis par la crise de mévente du vin qui survient au début du XXe siècle. La région, touchée plus tard que les autres par le phylloxéra, n'a pas eu trop à en souffrir car l'on sait déjà comment y remédier. Au cours du XIXe, la population passe de 15 000 à 50 000 habitants, la ville s'étend, des arènes sont construites, de grandes artères sont percées, de nombreux immeubles de style haussmannien élevés partout dans la ville. Au sud des allées Paul Riquet est aménagé un étonnant parc à l'anglaise réunissant des essences peu communes sous des latitudes méditerranéennes, le Plateau des poètes), réalisé par les frères Bühler, paysagistes.

Le moulin de Bagnols, construit en 1827 par Jean-Marie Cordier pour capter les eaux de l'Orb.

Le moulin de Bagnols, construit en 1827 par Jean-Marie Cordier pour capter les eaux de l'Orb. Le théâtre municipal au bout des allées Paul Riquet, construit en 1844.

Le théâtre municipal au bout des allées Paul Riquet, construit en 1844. La ville est raccordée au chemin de fer en 1857, avec l'ouverture de la gare de Béziers, vue ici au début du XXe siècle.

La ville est raccordée au chemin de fer en 1857, avec l'ouverture de la gare de Béziers, vue ici au début du XXe siècle. Le Plateau des poètes fut inauguré en 1867.

Le Plateau des poètes fut inauguré en 1867.

Les arènes modernes de Béziers construites en 1897 et financées par le mécène Fernand Castelbon de Beauxhostes.

Les arènes modernes de Béziers construites en 1897 et financées par le mécène Fernand Castelbon de Beauxhostes.

La révolte des vignerons du Languedoc à Béziers

Alors que partout ailleurs, en France, la surface plantée en vignes est en régression, elle augmente dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales[59]. À eux quatre, ils fournissent 40 % de la production française de vin.

Le Haut Languedoc, et plus particulièrement le Biterrois et Béziers, autoproclamée Capitale mondiale du vin, s'enrichissent rapidement. De grandes fortunes se forment. De grands propriétaires terriens, issus de l'industrie, de la finance ou des professions libérales, possèdent d'immenses domaines de plusieurs dizaines d'hectares et construisent des châteaux pinardiers.

Pour faire face à la concurrence étrangère, des vins trafiqués apparaissent sur le marché. Les fraudeurs dénoncés restent impunis. En 1892, les viticulteurs du Midi réclament « la suppression du sucrage officiel et le rétablissement des droits de douane[60] ».

Mais le marché reste en partie occupé par des vins élaborés à partir de raisins séchés importés (type raisin de Corinthe), de vins dits « mouillés » (allongés d’eau), chaptalisés ou même élaborés sans raisin. Si les vignerons accordent une grande importance à cette concurrence déloyale, qui existe, elle ne représente pas plus de 5 % du marché[61].

Le , le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150 000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars. Les slogans des banderoles affirment : La victoire ou la mort !, Assez de parole, des actes, Mort aux fraudeurs, Du pain ou la mort, Vivre en travaillant ou mourir en combattant[62] - [63]. Les manifestants, qui venaient de plus de 200 communes, ont été rejoints par de nombreux employés et commerçants biterrois. La manifestation est clôturée par les discours prononcés sur la place de la Citadelle, aujourd'hui Jean-Jaurès. Prennent la parole Marcelin Albert qui lance un ultimatum au gouvernement en lui demandant de relever le cours du vin, Ernest Ferroul qui prône la grève de l’impôt et le maire de Béziers, Émile Suchon, proche de Clemenceau, qui prend position pour les viticulteurs en lutte. Il y eut quelques incidents légers lors de l'appel à la dispersion des manifestants[62].

Le 16 mai, le conseil municipal de Béziers, de tendance radical-socialiste, démissionne. La pression de la rue continue. Le poste de police et la façade de la mairie sont incendiés. Alerté, Georges Clemenceau décide de contre-attaquer[62]. Le 17e régiment d'infanterie de ligne composé de réservistes et de conscrits du pays, est muté sur ses ordres de Béziers à Agde le .

Le soir du 20 juin, apprenant la fusillade de Narbonne, environ 500 soldats de la 6e compagnie du 17e régiment se mutinent, pillent l’armurerie et prennent la direction de Béziers[62].

Ils parcourent une vingtaine de kilomètres en marche de nuit. Le 21 juin, en début de matinée, ils arrivent en ville. Accueillis chaleureusement par les Biterrois, « ils fraternisent avec les manifestants, occupent les allées Paul Riquet et s'opposent pacifiquement aux forces armées en place ». Les soldats s'installent alors sur les allées Paul Riquet, mettent crosse en l’air. La population leur offre vin et nourriture[64].

Le Midi est au bord de l'insurrection. À Paulhan, la voie ferrée est mise hors service par des manifestants qui stoppent ainsi un convoi militaire chargé de mater les mutins. À Lodève, le sous-préfet est pris en otage[62]. Les autorités militaires ne peuvent accepter cette mutinerie. L'exemple du 17e régiment peut donner des idées similaires à d'autres régiments de la région[64].

À Paris, la République tremble, Clemenceau doit faire face à un vote de défiance. Il joue son va-tout en intimant au commandement militaire de chasser les mutins dans la journée. Il y a négociation, et dans l’après-midi, après avoir obtenu la garantie qu’aucune sanction ne leur sera infligée, les soldats du 17e déposent les armes et se dirigent vers la gare sous bonne escorte et sans aucun incident majeur. Le 22 juin, par train, ils regagnent leur caserne agathoise. Clemenceau annonce la fin de la mutinerie et obtient la confiance au gouvernement par 327 voix contre 223. Le 23 juin une loi est enfin votée, qui réprime la chaptalisation massive des vins[64] - [62].

La négociation et l’ampleur du mouvement permettent d’éviter une punition collective : les mutins du 17e sont affectés à Gafsa (Tunisie)[59], lieu de cantonnement de compagnies disciplinaires ; mais ils restent en dehors de ce cadre, sous un statut militaire ordinaire. Il n'y eut donc pas de sanctions pénales à la révolte du 17e, contrairement à la légende qui courut à ce sujet. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, poursuivis par leur réputation de déserteurs, ils furent nombreux à être envoyés en première ligne notamment dans les assauts sanglants de 1914[65]. C'est à la suite de ces événements que, désormais, les conscrits effectueront leur service militaire loin de chez eux. La mutinerie des soldats du 17e est restée célèbre notamment par les paroles de la chanson de Montéhus Gloire au 17e, dont le refrain clame : Salut, salut à vous, / Braves soldats du dix-septième….

Période contemporaine

En 1939, la caserne Mauraussan a été utilisé à la fois comme camp et comme hôpital pour les républicains espagnols. Entre janvier et juin, 1 238 espagnols y ont été soignés par un personnel médical franco-espagnol[66].

Le 5 juillet 1944, la ville est bombardée par la 15th USAAF et des appareils de la mission Shuttle, avant d’être libérée par la 1re DFL (division française libre)[67].

Bien après la Seconde Guerre mondiale, l'heure d'un certain déclin sonne pour Béziers. D'abord à travers la chute des prix du vin, puis par la crise des industries classiques. Le Nord de la ville est transformé par la construction de quelques ensembles d'HLM (La Devèze, L'Iranget, La Dullague) après l'arrivée des rapatriés d'Algérie (les pieds-noirs) et, progressivement, Béziers est rongée par l'un des fléaux de l'époque actuelle : un taux de chômage particulièrement élevé. À partir du recensement de 1975 et jusqu'en 1990, la population décline et passe de 84 000 à 70 000 habitants.

Pour autant, Béziers a bénéficié depuis les années 1960 de l'essor touristique du golfe du Lion. Les Biterrois peuvent poursuivre leurs études à Béziers depuis la création de l'IUT en 1992 et du centre universitaire Du Guesclin (université Paul-Valéry) en 1996. La ville connaît actuellement une nouvelle phase de développement associé à un nouvel essor démographique qui profite à l'ensemble de l'agglomération de Béziers grâce notamment à l'arrivée de l'A75 (Clermont-Ferrand - Béziers) et une répercussion par ricochet de l'effervescence montpelliéraine. En 2008, l'artiste plasticien Guillaume Bottazzi peint sur les Mûriers Blancs une œuvre contemporaine de 3 000 m2 environ TV FR3[68]. La réhabilitation du centre historique et les grands projets d'aménagement urbanistique sont les signes d'un nouveau départ. Depuis 2005, la municipalité, dans le cadre de l'ANRU, a lancé un grand chantier de restructuration du quartier prioritaire de la Devèze. Le 27 janvier 2008, la « barre Capendeguy », barre HLM de 500 logements construite en 1972, a été démolie. De nos jours, certains quartiers délabrés du centre-ville font peau neuve grâce à une politique de réhabilitation. La bourgeoisie d'avant-guerre s'est déplacée du centre-ville vers les quartiers verdoyants et très prisés de l'Université (ancien Champ de Mars) et des Arènes. Cependant, le nombre de logements vacants (parfois vétustes) demeure important en centre-ville malgré un important programme de restauration entrepris avant l'élection de Robert Ménard et poursuivi par ce dernier.

Politique et administration

D'après le politologue Emmanuel Négrier, à Béziers : « les passerelles entre la droite dite républicaine et la droite extrême sont très anciennes »[69].

Les maires de Béziers

Le conseil municipal

| Liste | Tendance | Président | Effectif | Statut | |

|---|---|---|---|---|---|

| « Choisir Béziers » | Soutenu par le FN, DLR, le MPF et le RPF | Robert Ménard | 37 | Majorité | |

| « Pour la renaissance de Béziers » | UMP | Élie Aboud | 8 | Opposition | |

| « Béziers résistante, solidaire » | PS | Jean-Michel Du Plaa | 4 | Opposition |

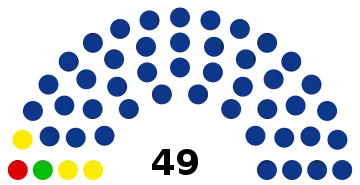

conseil municipal depuis 2020

| |||||

| Liste | Tendance | Président | Effectif | Statut | |

|---|---|---|---|---|---|

| « Choisir Béziers » | App RN | Robert Ménard | 43 | Majorité | |

| « De l'audace pour notre ville » | LREM-Agir-MoDem | 3 | Opposition | ||

| « A gauche Béziers » | PCF-PS-PRG-Occitanie País Nòstre | 1 | Opposition | ||

| « Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions » | EÉLV-LFI-PA | 1 | Opposition | ||

| Les Patriotes | LP | 1 | Opposition | ||

Municipales 2008 et 2014

Les élections municipales de 2008 ont mis en place l'équipe de Raymond Couderc pour un troisième et dernier mandat. Lors des élections municipales françaises de 2014, le député UMP Élie Aboud est battu lors d'une triangulaire par la liste menée par Robert Ménard, soutenu par le Front national, Debout la République, le Mouvement pour la France et le Rassemblement pour la France[75] - [76].

Les cantons

Béziers est chef-lieu, jusqu'en mars 2015 de quatre cantons : Béziers I, Béziers II, Béziers III et Béziers IV, et illustrés ci-contre. Ils sont représentés au Conseil général de l'Hérault respectivement par Georges Fontès[77] (UMP), Gérard Gautier[78] (UMP), Philippe Vidal[79] (PS) et Jean-Michel Du Plaa[80] (PS).

Le redécoupage prenant effet en mars 2015, avec les élections départementales, met en place trois nouveaux cantons.

Sécurité et secours

Béziers est équipé d'une caserne de pompiers[81], d'une prison[82], d'une brigade de proximité de gendarmerie[83], d'un commissariat de police nationale[84] et d'une Unité Locale de la Croix-Rouge française[85].

La ville dispose également d'une police municipale dont l'effectif passe de 41 à 80 agents, en 2015. Elle comporte une brigade canine ainsi qu'un dispositif de vidéosurveillance du centre-ville[86]. Elle est équipée de pistolets 7.65 automatiques depuis février 2015[87]. Le , la police municipale est la première de France à recevoir un drapeau. Le développement de cette police depuis l'élection de Robert Ménard suscite des polémiques très médiatisées à l'échelle nationale[88].

Justice

Béziers est le siège d'un tribunal judiciaire, d'un Conseil de prud'hommes et d'un tribunal de commerce.

En 2009, un centre pénitentiaire de 810 places est construit. En 2016, la Cité judiciaire est inaugurée dans le quartier Wilson Liberté L'Hours à « Rive Gauche ».

Population et société

Démographie

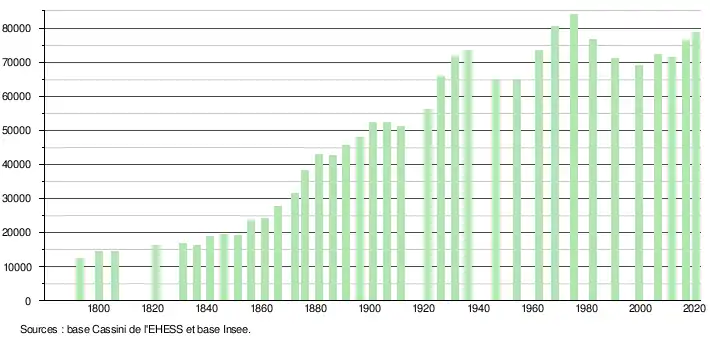

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[92] - [Note 5].

En 2020, la commune comptait 78 683 habitants[Note 6], en augmentation de 3,94 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Immigration

En 2016, selon l'Insee, Béziers compte 10 622 immigrés sur une population de 76 493 habitants soit 13,9 % de la population totale. Parmi eux 3,6 % sont originaires d'un pays d'Europe et 10,3 % d'un pays non européen (dont 7,5 % d'un pays du Maghreb)[95]. Selon Michèle Tribalat, en 2016, un peu plus d'un tiers des jeunes de moins de dix-huit ans vivant à Béziers ont au moins un parent immigré né dans un pays non européen (dont 26 % du Maghreb et 4,2 % de Turquie)[96].

Enseignement primaire

Près de 4 000 enfants sont inscrits dans les écoles primaires de la ville (27 écoles maternelles dont six privées, 28 écoles élémentaires dont six privées).

Enseignement secondaire

La ville compte neuf collèges, un lycée classique proposant une classe préparatoire (Khâgne B/L) aux grandes écoles, deux lycées d'enseignement général et technologique (dont un privé) proposant de nombreuses formations en BTS et trois lycées professionnels.

|

Collèges publics

Collèges privés

|

Lycées d'enseignement général et technologique publics Lycées d'enseignement général et technologique privés

|

Lycées professionnels publics

Lycées professionnels privés

|

Enseignement supérieur

Le Clesi-ESEM France possède un campus à Béziers. Elle est la seule école médicale et paramédicale privée en France qui dispense une formation en kinésithérapie et en odontologie. L'école propose aussi une préparation au concours d'infirmier. Contrairement à l'enseignement public l'admission à l'ESEM France ne se fait pas sur concours PACES et contourne ainsi le Numerus Clausus[97].

En 2013, une classe préparatoire lettres et sciences humaines (Hypokhâgne B/L) s'est ouverte au Lycée Henri-IV. L'année suivante, la classe de Première Supérieure (Khâgne B/L) a été créée afin de constituer un cycle complet de préparation aux grands concours (Normale Sup. / Prépa HEC / concours commun à l'entrée des Instituts d'Études Politiques).

Le Centre inter-régional de développement de l'occitan - Mediatèca occitana (CIRDOC), est le plus important centre de ressources sur la langue et civilisation occitanes en France.

Le groupe d'enseignement supérieur associatif SUPEXUP est présent à Béziers (résidence Chapat, sur les Allées Paul Riquet) depuis 2009, et délivre des formations bac+2 et bac+3 (reconnues par l'État) dans trois facultés : immobilier (école de la FNAIM de l'Hérault), commerce et communication, gestion et ressources humaines.

Avec l’IUT de Béziers (université de Montpellier) et plusieurs STS/BTS (lycées Jean-Moulin, Henri IV et La Trinité), et le développement du site universitaire Du Guesclin (université Paul-Valéry, Montpellier-3) au Champ de Mars, Béziers compte, en 2015, plus de 1 500 étudiants mais ne bénéficie pas encore de toutes les infrastructures d’une ville étudiante : restaurant universitaire privé, pas de cité universitaire, absence de nombreux services universitaires de vie étudiante (SCUIO, SCAC, etc.), mais absence palliée en partie par les activités du dynamique service jeunesse de l’Agora.

L'AS Béziers

La ville de Béziers fut pendant de nombreuses années la capitale française du rugby à XV. En effet, l'ASBH remporta onze titres de champion de France entre 1961 et 1984 et joua quinze finales. Les joueurs aux couleurs « Rouge et Bleu » faisaient trembler les équipes du rugby français de cette fameuse époque.

En 1968, sous la houlette de Raoul Barrière, l’équipe décroche le titre de champion de France Juniors. À partir de cette ossature, Raoul Barrière, le « sorcier de Sauclières », construit l'équipe qui rentre dans la légende comme « les Invincibles » et qui collectionne les Brennus en 1971, 1972, 1974, 1975, (finaliste en 1976), 1977 et 1978, avec Richard Astre comme capitaine et des joueurs mythiques comme Jean-Louis Martin, Alain Paco, Armand Vaquerin, Alain Estève, Georges Senal, Olivier Saïsset, Jack Cantoni, Henri Cabrol et une longue liste d'internationaux.

Le départ de Barrière et d'Astre, à la suite d'une crise du club, n'empêche pas le succès dans la course au titre en 1980, 1981, 1983 et 1984.

Béziers détient aussi quatre challenges Yves du Manoir (1964, 1972, 1975 et 1977) et une Coupe de France (1986).

La fin de l'hégémonie coïncide avec le décès du capitaine Pierre Lacans en 1985. Depuis, et avec le passage obligé du rugby au professionnalisme, le club connaît des succès divers, naviguant entre le Top 14 et la fédérale 1, avec le passage entre autres de joueurs français de renom comme Richard Dourthe, Pierre Mignoni, Thibaut Privat, Sébastien Bruno ou bien Richard Castel et même d'étrangers comme l'international australien Warwick Waugh, le flanker néo-zélandais Angus Gardiner, sans parler du buteur argentin Diego Giannantonio. Actuellement, le club évolue au stade Raoul-Barrière. Malgré cette perte de domination, l'ASBH a pu bénéficier pendant plusieurs années d'un centre de formation formant de très bons joueurs tels que Yannick Nyanga ou Dimitri Szarzewski voire, plus récemment, Damien Vidal.

L'ASBH est connu pour ses supporters et leurs cris « aqui aqui es besiers ».

Prendre le contrôle

Début mai 2020, le rachat de l'ASBH a commencé, après que le porte-parole Christophe Dominici a confirmé des rumeurs selon lesquelles un investisseur Émirati serait intéressé par un rachat du club. Cependant, son identité n'a pas été révélée, la décision devant être prise le 31 mai. Le 23 juin, plus de 3 semaines après date, le club a annoncé un autre projet de reprise du sponsor principal du club, Louis-Pierre Angelotti, soutenu par l'ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel, appelé à devenir le nouveau président de l'ASBH. La situation a conduit à une bataille médiatique ouverte, Dominici exigeant un contrôle fiscal du club. La situation a en outre invité la Fédération française de rugby (FFR) et l'ASBH, la première accusant la seconde pour ne pas avoir payé l'argent. À peine deux jours plus tard, Louis-Pierre Angelotti annonçait avoir «renoncé définitivement» au projet de reprise. Il a déclaré «avoir subi de graves insultes et des menaces inacceptables et insupportables». Le 13 juillet, la Direction nationale de l'assistance et du contrôle de gestion de la FFR, chargée du contrôle des finances des clubs de rugby, a également rejeté le dossier Émirati pour manque de garanties, laissant le club sur le point de déposer une relégation administrative[98] - [99].

Autres clubs

En rugby à XV Béziers a également eu comme clubs :

Occitan Rugby Biterrois depuis 2012

- Béziers Riquet :

- 2012 : Champion du Languedoc Promotion d'Honneur en

- 2010 : Champion de France de 2e série

- 2009 : Champion de France de 3e série

- Fraîcheur Béziers[100] :

- AS Cheminots de Béziers

Rugby à XIII

La ville de Béziers ne compte plus de club de rugby à XIII.

Autres sports

La commune de Béziers est présente dans d'autres sports, comme :

- le volley-ball, avec l'équipe féminine des Béziers Angels, championne de France 2018 (Ligue AF) ;

- le football, l'Avenir sportif Béziers, club créé en 2007 (par le rapprochement entre les équipes de l'AS Saint-Chinian, du FC Béziers-Méditerranée et du Béziers-Cheminots), il évolue en National 3 pour la saison 2022-2023 ;

- le tennis, avec Richard Gasquet, né à Béziers et originaire de Sérignan ;

- le baseball, avec le Baseball Club Biterrois, surnommé les Pirates, qui a été champion de France Nationale 2 en 2002 et vice-champion de France N2 pour la saison 2015 ;

- le catch, avec l'Association biterroise de catch

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les Biterrois ont un revenu médian annuel d'environ 14 172 € et inférieur de 39,61 % au revenu médian français (19 785 €)[101].

Emploi et pauvreté

Le taux de chômage, en 2014, pour la commune s'élève à 22,3 %, un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale (10,4 %)[102] - [103].

La ville reste, en 2020, en situation de « grande détresse sociale et d'inégalités d'une rare intensité ». Les indicateurs socio-économiques sont alarmants: 34 % de pauvreté, 23,4 % de chômage selon les chiffres de l'Insee[69].

La Cour des comptes, dans un rapport portant sur la période 2013-2019, relève que « Si la situation financière est en voie de rétablissement, l'absence de réalisation de nouveaux équipements structurants, notamment en direction des étudiants et des jeunes actifs, est un handicap susceptible de pénaliser le développement du territoire »[69].

Grandes entreprises

Béziers abrite le siège social de 40 grandes entreprises, (chiffre d'affaires supérieur à 10 M€)[104].

Culture locale et patrimoine

Les arènes antiques de Béziers.

Les arènes antiques de Béziers. La cathédrale Saint-Nazaire de Béziers.

La cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Le pont-canal de Béziers sur l'Orb.

Le pont-canal de Béziers sur l'Orb. Vue générale : carte postale (1906).

Vue générale : carte postale (1906). Le Pont Vieux de Béziers et la Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers

Le Pont Vieux de Béziers et la Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers

Église catholique

- La cathédrale Saint-Nazaire-et-Saint-Celse : située sur les hauteurs de la ville, tout près du lycée Henri-IV, elle est visible de très loin lorsqu'on arrive à Béziers par la route de Narbonne. Appartenant au style gothique « méridional » du XIVe siècle, les voûtes de sa nef, large de 14 mètres, s'élèvent à 32 mètres. La longueur totale du vaisseau est de cinquante mètres. La rose ouest est d'un diamètre de dix mètres. L'orgue Poncher Puget est remarquable. Les vitraux du chœur datent du XIVe siècle. Le maître-autel est surmonté d'une gloire et d'un buffet d'orgues (XVIIe et XVIIIe siècles). Le clocher, quant à lui s'élève à 46 m ; sa terrasse est surmontée d'un campanile en fer forgé abritant une cloche de la toute fin du XVIIIe siècle. Le cloître attenant et le jardin des évêques surplombent le faubourg. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1840[105]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[105].

- L'église Saint-Jacques romane. L'Abside a été classé au titre des monuments historiques en 1912. L'Abside a été classé au titre des monuments historiques en 1912[106]. La Nef (à l'exception des deux premières travées occidentales, reconstruites au 19e siècle) a été classé au titre des monuments historiques en 1967[106].

- La basilique Saint-Aphrodise. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1983[107]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[107].

- L'église de la Madeleine. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1987[108]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[108].

Quelques églises de Béziers

La cathédrale Saint-Nazaire et en contrebas, l'église Saint-Jude.

.JPG.webp)

Chapelle des Pénitents. .JPG.webp)

L'église de l'Immaculée-Conception.

L'église de la Sainte-Famille.

L'église Saint-Jacques. .JPG.webp)

L'église Bon-Pasteur.

Protestantisme

- Église Évangélique Baptiste de Béziers, rue Jacques Brel.

- Temple protestant de Béziers, construit en 1899 rue Général Thomières. Église réformée membre de Église protestante unie de France[109].

- Église Évangélique Libre de Béziers, rue Auguste Comte[110].

- Assemblée de Dieu de Béziers, rue Dimitri Amilakvari[111].

- Église Évangélique, rue Andoque.

Patrimoine environnemental

- Le plateau des poètes : ce vaste parc à l'anglaise aménagé par les paysagistes Denis et Eugène Bühler et ouvert en 1867, rassemble de nombreuses statues de poètes et la monumentale « statue-cascade » du Titan par Injalbert ; il relie la gare aux allées Paul Riquet où se trouve la grande statue en bronze (érigée en 1838) du génial créateur du canal du Midi (Pierre-Paul Riquet) par le sculpteur David d'Angers, qui a également réalisé les bas reliefs qui ornent la façade néo-classique du théâtre municipal à l'italienne en haut de ces mêmes allées (1844).

- Le jardin-promenade de la Plantade.

- Le jardin médiéval de Saint-Jean-des-Anneaux.

- L'île de Tabarka, sur l'Orb.

- Le domaine de Saint-Jean-d'Aureilhan.

- Le domaine de Bayssan (sortie Ouest).

- Le domaine IDRACA.

Architecture civile

- Les arènes : Béziers compte deux arènes : l'une datant de l'époque romaine, dont les structures et soubassements sont réhabilités après de longs travaux, située dans le quartier Saint-Jacques (voir Arènes romaines de Béziers), et l'autre construite en 1897 sur le modèle des arènes espagnoles par Fayot, Glaize et Sautet (voir historique dansi Arènes modernes de Béziers). Il s'agit des plus grandes arènes de ce type en France (13 100 places). Des artistes de passage dans la ville y produisent des concerts et des corridas sont organisées pendant les festivités de la Féria d'août.

- Le pont Vieux sur l'Orb (Moyen Âge).

- Le cimetière vieux, cimetière créé au XVIIIe siècle, véritable musée à ciel ouvert avec de nombreuses tombes, œuvres de sculpteurs biterrois tels que Jean Magrou ou Injalbert. On peut y voir des tombes insolites surélevées et accessibles en montant de 4 à x marches

- Le canal du Midi XVIIe

- Le pont-canal, milieu XIXe

- Les écluses de Fonseranes, milieu XVIIe

- Le lycée Henri-IV (Béziers) : Collège Royal (1598) par lettres patentes du roi, il était tenu par les Jésuites jusqu'à la Révolution. Les Jésuites partis, il a continué à rester un établissement très prisé dans la région pour la haute qualité de son enseignement. Ses bâtiments ont été reconstruits dans un pur style Haussmannien à la fin du XIXe - début XXe siècle, à l'image des grands lycées parisiens. Voisin de la cathédrale St Nazaire, le lycée Henri IV offre un magnifique panorama sur toute la plaine de l'Orb jusqu'aux Pyrénées. Ses bâtiments imposants en pierre de taille dorée sont classés aux Monuments Historiques.

- Les grandes halles de style Baltard (fin XIXe).

- L'hôtel de la sous-préfecture est l'œuvre en 1953 de l'architecte Adolphe Thiers[112].

- Château de la Dragonne, propriété de la famille Fayet, d'Andoque de Sériège et d'Abbadie d'Ithorrotz.

Patrimoine culturel

Chaque année, le 28 avril, se déroule la procession de saint Aphrodise où lo camèl se promène dans les rues dirigé par son guide, le papari[113].

Lieux de culture

- La médiathèque André-Malraux (MAM) ;

- Le centre inter-régional de développement de l'occitan - Mediatèca occitana (CIRDOC), médiathèque publique.

Musées

- Le musée des beaux-arts, dans les hôtels particuliers Fabrégat et Fayet, expose des sculptures de Jean-Antoine Injalbert, des dessins et la collection d'art de Jean Moulin, ainsi que des toiles de Hans Holbein, Sébastien Bourdon, Théodore Géricault, Vincent van Gogh, Chaïm Soutine, Henri Goetz…

- Le musée du Biterrois et le museum d'histoire naturelle, installés dans l'ancienne caserne Saint-Jacques, présente des collections sur la vie biterroise et l'environnement naturel régional.

- Le Musée taurin de Béziers, 7 rue Massol, présente la série complète d'estampes de Francisco de Goya La Tauromaquia, des costumes de lumières, affiches, tableaux... expositions temporaires.

Théâtres, salles de spectacles et de concerts

- La salle de spectacle Zinga Zanga (quartier Montflourès)

- Le théâtre municipal (XIXe) (allées Paul Riquet)

- Le Palais des congrès (avenue Saint-Saëns)

- Le théâtre des Franciscains (boulevard Du Guesclin)

- L'ancien théâtre Art nouveau des Variétés

- Le théâtre du Minotaure [privé] (rue Solférino)

Personnalités liées à la commune

De nombreuses personnalités ont eu un attachement particulier à la ville de Béziers, notamment celles appartenant à la liste ci-après (classement par année de naissance) :

- Jedaiah ben Abraham Bedersi (c. 1270-c. 1340), poète, médecin et philosophe juif né à Béziers ;

- Pierre-Paul Riquet (1609-1680), ingénieur et entrepreneur qui a conçu et réalisé le canal du Midi, né à Béziers ;

- Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), sculpteur né à Béziers ;

- Jean Moulin (1899-1943), haut fonctionnaire, président du Conseil national de la Résistance, compagnon de la Libération, mort pour la France sous la torture, né à Béziers ;

- Edgar Faure (1908-1988), homme d'État et académicien, né à Béziers ;

- Jean-Claude Gayssot (1944-), ancien ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, né à Béziers ;

- Max Cabanes (1947-), illustrateur et auteur de bande dessinée, lauréat du Grand prix de la ville d'Angoulême, né à Béziers ;

- Robert Ménard (1953-), maire de Béziers, journaliste, essayiste, cofondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), a grandi à Béziers ;

- Élisabeth Daynès (1960-), sculptrice et plasticienne, spécialiste de la reconstitution d'hommes préhistoriques, née à Béziers ;

- Alexis Corbière (1968-), homme politique né à Béziers ;

- Laeticia Hallyday (1975-), personnalité médiatique, épouse du chanteur Johnny Hallyday, née à Béziers ;

- Richard Gasquet (1986-), joueur de tennis né à Béziers ;

- Sébastien Castella (1983-), torero de renommée internationale né à Béziers ;

- Samuel Honrubia (1986-), joueur de handball, champion olympique, du monde et d'Europe, né à Béziers ;

- Alexandra Rosenfeld (1986-), reine de beauté, Miss France et Miss Europe 2006, née à Béziers.

- Bernard Pons (1926-2022), personnalité politique française.

Blason

|

Béziers

|

Drapeau

|

Béziers

|

Logotype

|

Béziers (1989-1995)

|

|

Béziers (1996-2012)

|

|

Béziers (2012-2014)

|

|

Béziers (depuis le 9 avril 2014)

|

Animal totémique

Comme de nombreuses communes de l'Hérault, Béziers possède son animal totémique, le chameau. Celui-ci trouve son origine dans la légende de saint Aphrodise, et lors de la fête duquel il parade, à la rencontre de la population.

Pour approfondir

Ouvrages généraux

- Claude Lapeyre et Alain Roque, Béziers pas à pas : ses rues, ses allées, ses monuments, Le Coteau, Éd. Horvath, coll. « Pas à pas », , 256 p., 28 cm (ISBN 271710349X et 9782717103496, OCLC 461749064, BNF 34771756, SUDOC 006883842, lire en ligne)

- Viala, Michel, Béziers en 100 questions, Saint-Avertin, Sutton, dl 2013, 112 p. (ISBN 978-2-8138-0680-2 et 2813806803, OCLC 859444418, lire en ligne)

- Viala, Michel, Béziers, Joué-lès-Tours, Sutton, , 128 p. (ISBN 2-84253-687-8 et 9782842536879, OCLC 52813378, lire en ligne)

- Viala, Michel, Béziers de A à Z, Sutton, (ISBN 2-84910-506-6 et 9782849105061, OCLC 77078319, lire en ligne)

- Alén Garabato, Carmen, Béziers, ville occitane ? actes des [XVIIe] Rencontres tenues à Béziers au Centre Du Guesclin, Université Paul-Valéry-Montpellier III, le 18 novembre 2006, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, , 191 p. (ISBN 978-2-35412-015-3 et 235412015X, OCLC 494560518, lire en ligne)

- Alazard, Pierre, Béziers, hôtels particuliers & demeures remarquables : des racines, des pierres et des hommes : histoire d'une évolution urbaine, Béziers, Société Archéologique, Scientifique & Littéraire de Béziers, , 475 p. (ISBN 978-2-9558400-3-0 et 2955840033, OCLC 1082429412, lire en ligne)

Ouvrages historiques

- Luc Baby, Pensée morale et religieuse d'après la presse de l'Hérault sous la seconde République, Béziers, Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, coll. « Cahier de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers » (no 26), , 86 p.

- Mathilde Bellaud-Dessalles, Histoire de Béziers : des origines à la Révolution française, Béziers, Clareton, , 282 p.

- Bertouy, Edouard et Taurines, Robert, Castelbon de Beauxhostes : l'âge d'or du spectacle lyrique aux arènes de Béziers, Cazouls-lès-Béziers, Mont, , 111 p. (ISBN 978-2-915652-14-7 et 2915652147, OCLC 191813177, lire en ligne)

- Monique Bourin et Jean Sagnes, En Languedoc au XIIIe siècle le temps du sac de Béziers : actes des [XXe] Rencontres tenues à Béziers au Centre Du Guesclin, Université Paul-Valéry-Montpellier III, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, , 326 p. (ISBN 978-2-35412-068-9 et 2354120680, OCLC 708355991, lire en ligne)

- Robert Cavalié, Béziers... : histoire d'en parler, au nom des pères, des fils, et de leur esprit, Cazouls-les-Béziers, Éd. du Mont, coll. « Lo camel », , 205 p.

- Robert Cavalié, Le siècle d'or de Béziers, Cazouls-les-Béziers, Éd. du Mont, coll. « Lo camel », , 150 p.

- Monique Clavel, Béziers et son territoire dans l'Antiquité, Les belles lettres,

- Cyril Hershon, Les troubadours de Béziers, vol. cahier IX, Société Archéologique, Scientifique & Littéraire de Béziers,

- Carlos Heusch et Gouiran, Gérard, Biterris : Béziers et son rayonnement culturel au Moyen Âge : actes des [XIIe] Rencontres tenues à Béziers au Centre Du Guesclin, Université Paul-Valéry-Montpellier III, le 8 décembre 2001, Béziers/Perpignan, Ville de Béziers, , 143 p. (ISBN 2-914518-33-1 et 9782914518338, OCLC 52811631, lire en ligne)

- Jean Sagnes, Histoire de Béziers, Toulouse, Privat, , 351 p. (ISBN 2-7089-8240-0 et 9782708982406, OCLC 15356447, lire en ligne)

- Antonin Soucaille, Béziers pendant la Révolution : 1789-1800, Béziers, J. Sapte, , 360 p. (lire en ligne)

- Daniela Ugolini, Elian Gomez et Michel Zink, Béziers, vol. 34/4, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 405 p. (ISBN 978-2-87754-285-2 et 2877542858, OCLC 836102659, lire en ligne)

- Ouvrage collectif, "Arènes de Béziers, 150 ans de passions taurines, lyriques, festives" Éd. du Chameau Malin, Béziers 2018, 465 p. format 21/27

Articles connexes

Histoire

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Béziers sur le site de l'Insee

- Site de l'office de tourisme Béziers Méditerranée

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[38].

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Emmanuelle Boillot, « Béziers est bien la ville la plus ancienne de France », Midi libre, (consulté le ).

- Ludovic Trabuchet, « Des révélations sur le passé grec de Béziers », Midi libre, .

- « Béziers : histoire d'une capitale du vin déchue », sur O, (consulté le )

- « Calculez la distance entre deux villes », sur le site Distance.to.

- « Fiche du Poste 34032002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- Inventaire national du patrimoine naturel Natura 2000.

- BIOTOPE et CEN LR (Diagnostic écologique préalable à l’élaboration du document d’objectifs de la ZPS « Est et Sud de Béziers» ; FR 9112022. Inventaire et description biologique, analyse écologique, avril 2011.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Béziers », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- (en) Plan d'aménagement du quartier de l'Hours-Quartier Wilson, sur le site de la SEBLI.

- « Béziers : la cité judiciaire inaugurée par le Garde des Sceaux », sur midilibre.fr (consulté le )

- « Béziers : la Courondelle, les défis d’un nouveau quartier », sur midilibre.fr (consulté le )

- « Inrap », sur Inrap (consulté le )

- André-Malraux rafle le Grand prix

- Mairie de Beziers, Béziers, le renouvellement urbain du quartier de la Devèze.

- « Peinture de 3 000m² de Guillaume Bottazzi - TV studio - FR3 TV » (consulté le )

- Ole.com.fr, le site du magazine Olé.

- « Béziers - Carte plan hôtel ville de Béziers 34500 », sur www.cartesfrance.fr (consulté le ).

- « Décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés », sur Légifrance (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Béziers », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Béziers-Agde », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Béziers », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque industriel.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Frank R. Hamlin et abbé André Cabrol, Les noms de lieux du département de l'Hérault : Dictionnaire Topographique et Étymologique, , 415 p. (ISBN 2-904624-00-7, lire en ligne), p. 41

- Elian Gomez, Daniela Ugoli, Jean-Oaul Cros, « Béziers la plus ancienne ville grecque de France », Archéologia, no 568, septembre 2018, p. 34 et suivantes

- Dominique Garcia, La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence. VIIIe – IIe siècles av. J.-C., éditions Errance, Paris, 2004, (ISBN 2-87772-286-4).