Pézenas

Pézenas ([pezenas], parfois [pɛznas]) (en occitan : Pesenàs [pe.ze.'nas]) est une commune française située dans le sud du département de l'Hérault, en région Occitanie.

| Pézenas | |

Le cours Jean Jaurès | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Béziers |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée |

| Maire Mandat |

Armand Rivière 2020-2026 |

| Code postal | 34120 |

| Code commune | 34199 |

| Démographie | |

| Gentilé | Piscénois |

| Population municipale |

7 857 hab. (2020 |

| Densité | 266 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 27′ 38″ nord, 3° 25′ 25″ est |

| Altitude | Min. 13 m Max. 96 m |

| Superficie | 29,56 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Pézenas (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Pézenas (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pézenas (bureau centralisateur) |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ville-pezenas.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Hérault, la Peyne, le ruisseau de Saint-Martial, le ruisseau d'Ayres, le ruisseau des Prés, le ruisseau de Tartuguier, le ruisseau du Rieutord et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (l'« aqueduc de Pézenas ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Pézenas est une commune urbaine qui compte 7 857 habitants en 2020. Elle est dans l'unité urbaine de Pézenas et fait partie de l'aire d'attraction de Pézenas qui compte environ 16000 habitants en 2019. Ses habitants sont appelés piscénois et piscénoises.

Géographie

Localisation

Commune traversée par la rivière la Peyne, Pézenas est située dans la plaine du fleuve l'Hérault, à environ 20 kilomètres de la mer Méditerranée, 51 kilomètres à l'ouest de Montpellier et 23 kilomètres à l'est de Béziers. Elle est facilement accessible par l'autoroute A75 (axe Clermont-Ferrand - Béziers) et par l'autoroute A9 (axe Orange - frontière avec l'Espagne).

Le tableau ci-dessous présente les distances routières en kilomètres (km) entre Pézenas et les dix plus grandes villes françaises et villes étrangères sur la mer Méditerranée[1].

Communes limitrophes et proches

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[3].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pezenas-Tourbes », sur la commune de Tourbes, mise en service en 1993[8] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[9] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,9 °C et la hauteur de précipitations de 631,5 mm pour la période 1981-2010[10].

Sur la station météorologique historique la plus proche, « Sete », sur la commune de Sète, mise en service en 1949 et à 23 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 15 °C pour la période 1971-2000[12], à 15,4 °C pour 1981-2010[13], puis à 15,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Pézenas est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [15] - [16] - [17].

Elle appartient à l'unité urbaine de Pézenas, une unité urbaine monocommunale[18] de 8 280 habitants en 2017, constituant une ville isolée[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pézenas, dont elle est la commune-centre[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 8 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[21] - [22].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (85,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (57 %), zones agricoles hétérogènes (19,2 %), zones urbanisées (9,9 %), terres arables (7,3 %), forêts (3,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Pézenas est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Hérault, la Peyne et le ruisseau de Rièges. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1984, 1986, 1989, 1994, 1996, 1997, 2003, 2011, 2014, 2016 et 2019[26] - [24].

Pézenas est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 6] - [27].

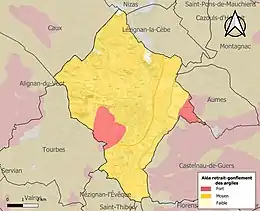

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[28]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 673 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 673 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[29] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[30].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[31].

La commune est en outre située en aval des barrages du Salagou et des Olivettes, des ouvrages de classe A[Note 7]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[33].

Histoire

Antiquité

La plus ancienne occupation du territoire de Pézenas remonte au VIIe siècle avant notre ère. Un important oppidum, en relation avec la cité grecque d'Arles, a été découvert au nord-ouest de la ville[34]. Pline l'Ancien (23-79 apr. J.-C.) cite l'oppidum latinum dans l’Histoire naturelle pour la qualité de ses laines et les vertus blanchissantes des eaux de la Peyne. La crise de l'Empire allait plonger la ville dans une obscurité totale jusqu'aux temps féodaux. Il est difficile d'estimer le moment précis de la christianisation de Pézenas, on sait seulement que la région piscénoise passa au IXe siècle entre les familles des comtés d'Agde, lieu de l'évêché, puis de Béziers, Carcassonne, Albi et Nîmes.

L'époque médiévale

Gravure par Tassin(1634)

L'église Saint-Pierre, mentionnée en 1189, prieuré de l'abbaye de la Chaise-Dieu, aujourd'hui disparue, était le centre de gravité de la cité. En 1605, ses ruines sont utilisées pour la construction de la seconde enceinte fortifiée de la ville[35].

La date de du château sur la butte dominant la ville n'est pas connue avec précision ; la construction doit vraisemblablement dater du XIe siècle.

En 1262, la famille Salvignac, installée à Montpellier, vend au roi Louis IX les seigneuries de Pézenas et de Tourbes pour 3 000 livres tournois. Pézenas devient ainsi ville royale[36], son souverain exerce au sein du château le droit de justice et garantit le bon déroulement des foires[37]. L'octroi de celles-ci, première décision de protection royale, va être à l'origine de la fortune de la cité. Les foires annuelles axées sur le commerce de laine et de drap, attirent les marchands, notamment Jacques Cœur après son installation à Montpellier en 1442, qui créa à Pézenas un comptoir.

La ville reste fidèle au futur Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, elle est ainsi épargnée et récompensée pour cette fidélité. Le futur roi lui accorde le droit d'établir un grenier à sel et le privilège d'ajouter à ses armes un franc quartier d'or au dauphin d'azur.

La puissance de la ville s'accroit grâce à son ouverture sur le monde marchand du Languedoc et au-delà sur le bassin méditerranéen (Catalogne, Provence, Ligurie, Toscane) et vers Lyon au nord.

À cette puissance économique s'ajoute une puissance politique. En effet en 1456 se tiennent pour la première fois les États de Languedoc qui garantissent une autonomie de la province, l'importance politique de Pézenas va durer plus de deux siècles.

Les Templiers et les Hospitaliers

Entre 1131 et 1140, une commanderie du Temple est implantée à Pézenas, isolée par un enclos fortifié, les bâtiments étaient répartis autour d'un cloître. En 1312, elle est affectée aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de la Langue de Provence.

L'âge d'or : la Renaissance et le XVIIe siècle

Avec l'arrivée et la présence des Montmorency comme gouverneurs du Languedoc pendant un siècle, l'influence de Pézenas continue de croître.

Anne de Montmorency, puissant connétable de France, est promu gouverneur en 1526 pour avoir soutenu militairement et politiquement le roi François Ier, particulièrement lors de la négociation du traité de Madrid qui permet la libération du roi, fait prisonnier lors de la bataille de Pavie en 1525.

Trente sept ans après, en 1563, son fils Henri Ier de Montmorency lui succède. Il fait construire le château de la Grange des Prés, aux portes de Pézenas, nouveau lieu de pouvoir militaire et diplomatique. Le château comporte un magnifique jardin à l'italienne. Il se rallie à Henri de Navarre qui le promeut connétable de France après être devenu le roi Henri IV. Il se retire en 1612 dans son château de la Grange des Prés avant de décéder deux ans après à 80 ans après être resté cinquante et un ans gouverneur du Languedoc.

Son fils, Henri II de Montmorency, lui succède. La charge de gouverneur du Languedoc lui a été reconnue dès le jour de son baptême (), donnée par Henri IV, son parrain. Le roi Louis XIII le nomme amiral lorsqu'il a 17 ans, puis, en 1619, il devient chevalier du Saint-Esprit.

Il s'oppose à l'édit des Élus promulgué par Richelieu en 1629, qui porte atteinte à l'autonomie politique des provinces, le gouverneur de la province se retrouve de fait rebelle à l'autorité royale. Dès 1630, il trouve appui auprès de Gaston d'Orléans, frère du roi, opposant lui aussi au cardinal de Richelieu.

Le , Michel Particelli d'Émery, représentant du roi Louis XIII aux États de Languedoc, est arrêté à Pézenas sur ordre d'Henri II de Montmorency[39]. Les relations déjà tendues entre le Languedoc et le pouvoir royal rentrent dans une crise irréversible.

L'appui de Gaston d'Orléans devient fatal à Montmorency. En effet, il est entré en France les armes à la main, a ravagé la campagne de la Bourgogne, du Bourbonnais, de l'Auvergne sans parvenir à se faire ouvrir aucune place forte. Il presse Montmorency de le recevoir en Languedoc, celui-ci l'accueille imprudemment. Gaston d'Orléans négocie avec le roi d'Espagne Philippe IV l'envoi en Languedoc d'un corps de troupes, constituant un crime de lèse-majesté.

Le suivant, le gouverneur du Languedoc est battu et arrêté à Castelnaudary par l'armée royale.

Le cardinal de Richelieu combat l'idée qu'un fils ou frère du roi, ou un prince du sang puisse troubler le royaume. Louis XIII n'ayant pas de fils à cette date, Gaston d'Orléans est le prince héritier, destiné à lui succéder, il est donc impossible de l'atteindre. Il choisit de faire un exemple pour que personne ne se croit au-dessus du châtiment et que le frère du roi ne puisse plus trouver de complice. Louis XIII décide donc de livrer Montmorency au parlement de Toulouse.

Une commission extraordinaire du Parlement de Toulouse, présidée par le garde des sceaux Châteauneuf, juge et condamne à mort le rebelle pour crime de lèse-majesté comme le souhaite le cardinal de Richelieu. Après avoir demandé pardon à son souverain et rendu son bâton de maréchal et son cordon de l’ordre du Saint-Esprit, il est décapité à huis clos, le à Toulouse, sans que le roi Louis XIII ne lui accorde sa grâce. Le cardinal de Richelieu ordonne, l'année suivante, la destruction du château de Pézenas, qui surplombait la ville, pour renforcer son autorité et celle du roi sur la province.

La mort d'Henri II de Montmorency marque la fin de la lignée mâle des Montmorency. Sa sœur, Charlotte-Marguerite de Montmorency, épouse depuis 1609 d'Henri II de Bourbon-Condé[Note 8] prince de Condé, joue un rôle important pour l'avenir de la seigneurie de Pézenas[40]. Sa forte influence auprès de la reine Anne d'Autriche pousse le roi Louis XIII à lui laisser les biens des Montmorency : la seigneurie de Pézenas reste ainsi sous l'influence de la puissante famille Montmorency. Aux yeux des piscénois, Charlotte-Marguerite est l'héritière de la tradition des Montmorency, son action et sa gestion attentives de la seigneurie sont respectées. Elle se revendique elle-même comme seigneur de Pézenas. Dans une missive adressée en à son représentant à Pézenas (M. de Paulian), elle signe « De par Madame la princesse douairière de Condé, duchesse de Montmorency et comtesse de Pézenas ». Ainsi est assurée la transmission de la richesse et du pouvoir de la Maison de Montmorency au profit de la Maison de Condé.

La seigneurie de Pézenas échoit ensuite à Armand de Bourbon, prince de Conti, fils de Charlotte-Marguerite de Montmorency et d'Henri II de Bourbon-Condé.

(ancien Hôtel de Ville)

En 1660, après la mort de Gaston d'Orléans, il devient gouverneur du Languedoc. Le prince s'installe à Pézenas, la nouvelle cour vit avec davantage encore de raffinement qu'aux temps des Montmorency, attirant Molière à trois reprises et où gravitent, parmi les puissants libertins, Daniel de Cosnac, l'intendant du prince et futur archevêque d'Aix et le comte d'Aubijoux, gouverneur de la ville de Montpellier. La troupe de Molière, l'Illustre Théâtre, prend alors le titre de « comédiens de S.A.S. le prince de Conti ». Mais sous l'influence de sa femme et nièce de Mazarin, Anne-Marie Martinozzi, et de son confesseur l'évêque d'Alet, Nicolas Pavillon connu pour son intransigeance morale, le prince de Conti finit par « brûler ce qu'il a adoré », revient à une foi ardente et retire sa protection à Molière et sa troupe avant de mourir en 1666.

Les États de Languedoc se déroulent à trois reprises à Pézenas. En 1622, la cour des aides de Montpellier, obligée de fuir devant l'émeute qui sévissait dans cette ville, se réfugie à Pézenas pour y tenir son assemblée. La première séance a lieu le dans la salle de l'Hôtel de ville après une messe solennelle du Saint-esprit célébré par les pères Observatins. En 1630, les trésoriers de France établissent leur siège à Pézenas dans la maison de Lauriol. Depuis déjà un siècle, par ordonnance de François Ier, les séances de l'assiette du diocèse d'Agde se tenaient à Pézenas, dans la grande salle de la maison consulaire[41].

Après la tenue des derniers États de Languedoc, en 1692, le déclin politique de Pézenas s'amorce. Les États généraux cessent d'être tenus dans les villes de la province, ils se fixent à partir de 1737 à Montpellier.

Les successeurs de Conti abandonnent pour Versailles le comté de Pézenas qui entre, en 1783, dans l'apanage du comte de Provence.

Un XVIIIe siècle florissant

Si le déclin est politique, l'influence économique de Pézenas se prolonge et fructifie.

Les foires de la cité sont plus fréquentes, cinq fois par an ; elles développent le commerce et les échanges de draps, de petites étoffes, des laines et de cotons. Les tanneries sont alimentées par des peaux issues de Provence. Les Cévennes proches fournissent le bois pour la fabrication de tonneaux de vins et eaux-de-vie qui seront exportés depuis le port de Sète vers les ports de l'Europe septentrionale, jusqu'en mer Baltique.

Les négociants font partie des acteurs principaux de la société piscénoise, aux côtés de l'aristocratie locale, des médecins, avocats, notaires et artisans nombreux. Les terres qui bordent la ville sont mieux exploitées, les anciennes demeures sont rénovées, quelques hôtels particuliers sont encore construits. L'aisance de la ville se manifeste aussi par l'importance des cultures maraichères (on compte 72 jardins dans la petite vallée de la Peyne) et l'existence de routes nouvelles ou meilleures facilite le transport des productions locales de vins, de céréales, issues des oliviers. La ville est devenue florissante durant ce siècle qui précède la Révolution.

La Révolution

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de sociétés révolutionnaires. La plus importante et la plus ancienne est la « société des amis de la constitution », créée en 1790. Après la chute de la monarchie, elle change de nom pour « société populaire montagnarde et régénérée des sans-culottes » afin de marquer sa distance vis-à-vis de l’Ancien Régime et son soutien aux changements en cours. Elle porte ensuite le nom de « société des amis de la liberté et de l’égalité ». Elle est très fréquentée, avec 651 membres en vendémiaire an III. Deux clubs moins importants existent, la « société républicaine de l’espérance de la patrie », créée par 10 membres en 1793, et la société du salut public, éphémère[43].

La plus importante des trois sociétés soutient activement ses homologues : elle intervient ainsi pour soutenir la création d’une société dans les bourgs voisins de Florensac et de Saint-Georges[44].

Entre 1790 et 1794, la commune de Conas est rattachée à Pézenas[45].

XIXe siècle & XXe siècle

Le développement des déplacements voit se renforcer une route principale (qui deviendra route nationale) qui traverse la cité sur un axe est-ouest, de Montpellier vers Béziers. En 1863, la construction de la gare du Midi s'achève même si le tracé ferroviaire principal relie Montpellier à Béziers par Sète et Agde. Depuis la gare du Nord, construite en 1872, apparait une promenade plantée qui rejoint le Quay, futur cours Jean Jaurès.

Dans l'ancienne église des pénitents noirs où est installé le théâtre municipal depuis 1804, d'importants travaux de rénovation sont menés, notamment l'installation de huit colonnes en fonte pour remplacer des colonnes en bois.

Le XIXe siècle est plus limité en termes de nouvelles constructions, comparé avec les siècles précédents. La grande bourgeoisie se partage entre les hôtels particuliers du centre historique et les châteaux voisins, au cœur des exploitations viticoles. Seules deux demeures d'importance sont construites, l'hôtel Plauche dans la rue Anatole France et l'hôtel de Juvenel, rue Henri Reboul.

La ville, loin des champs de bataille, reste à l'écart des bombardements des deux guerres mondiales.

La baronne Louise Baldy (1886-1949) protège la famille de Szprinka Borensztejn lors de son passage en Languedoc (1940-1942). Elle leur vient en aide à plusieurs reprises et réussit à cacher cette famille juive d'origine belge dans un couvent de Béziers puis leur offre pour refuge sa propre maison de campagne à Pézenas. Le , l’Institut Yad Vashem de Jérusalem lui décerne le titre de Juste parmi les nations[46].

En le patrimoine piscénois est protégé par la création d'un secteur sauvegardé. Avant cette étape importante, des protections partielles ont lieu, en 1913, 1930 et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale où plusieurs hôtels particuliers sont classés.

Le riche patrimoine de la ville trouve son complément dans les collections du Musée de Vulliod Saint-Germain, créé en 1942 à la suite de la donation à la ville par le baron François de Vulliod, de l'ancien hôtel de la comtesse de Saint-Germain, remanié en 1900 par l'architecte biterrois Paul Harant.

Après 1980, sous l'impulsion d'une politique de défiscalisation, créée bien plus tôt (Loi Malraux), pour les investisseurs dans la restauration de l'immobilier ancien, le centre historique se rénove. Les hôtels particuliers sont intérieurement remaniés pour offrir de plus petits appartements ; en effet, la finalité de ces investissements est la location et la protection ne touche souvent que l'extérieur du bâti.

Politique et administration

Liste des maires

Finances Publiques

Les données budgétaires de la ville[50] en 2018 se présentent comme suit :

- Produits de fonctionnement : 11,91 M€ (11,65 M€ en 2014 ; 10,63 M€ en 2008) ;

- Charges de fonctionnement : 10,75 M€ (11,28 M€ en 2014 ; 10,51 M€ en 2008) soit un résultat comptable de 1,16 M€ (0,52 M€ en 2014 ; 0,124 M€ en 2008) ;

- Ressources d'investissement[Note 9] : 2,998 M€ (2,998 M€ en 2014 ; idem en 2008) ;

- Emplois d'investissement[Note 10] : 3,006 M€ (2,995 M€ en 2014 ; 4,776 M€ en 2008) ;

- Capacité d'autofinancement[Note 11] : 1,891 M€ (1,068 M€ en 2014 ; 0,411 M€ en 2008) ;

- Fonds de roulement[Note 12] : 2,49 M€ (0,720 M€ en 2014 ; 0,905 M€ en 2008) ;

- Encours de la dette[Note 13] : 13,574 M€ (13,365 M€ en 2014 ; 19,4 M€ en 2008) ;

- Annuité de la dette[Note 14] : 1,811 M€ (1,914 M€ en 2014 ; 1,748 M€ en 2008) ;

- Annuité de la dette par habitant : 1591€ (1564€ en 2014 ; 2192€ en 2008 ) contre 956€ en moyenne en France (939€ en 2014 ; 883€ en 2008).

Population et société

Démographie

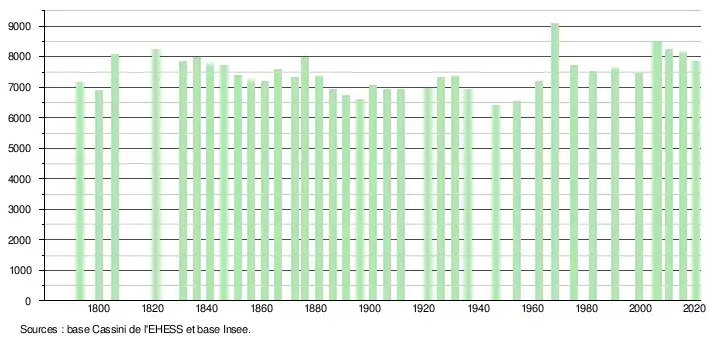

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[52].

En 2020, la commune comptait 7 857 habitants[Note 15], en diminution de 4,18 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Les listes nominatives de recensement de population ont été numérisées et sont consultables en ligne sur le site des Archives départementales de l’Hérault[55].

L'INSEE définit la population légale par la population dite municipale qui atteint 8 244 habitants fin 2013, en baisse de 2,3 % par rapport au recensement de 2008, alors que la population du département de l'Hérault a augmenté de 7,1 % et celle de la France de 2,5 % sur la même période.

À cette population municipale, il convient d'ajouter 362 personnes dite population comptée à part[Note 16] à fin 2012 (contre 410 fin 2008).

Au total, Pézenas compte, fin 2013, 8 606 habitants contre 8 849 fin 2008, soit une baisse de 2,7 %.

Avec 8 187 habitants recensés en 2016, la population a continué de baisser très légèrement, de l'ordre de 0,2% par an entre 2011 et 2016 (elle baissait de l'ordre de 0,5 % par an entre 2005 et 2010). Mais cette situation s’inscrit dans un contexte de hausse de la population dans la Région Occitanie (rythme annuel moyen de +0,8 %) et en France (rythme annuel moyen de +0,4 %). La population du département de l'Hérault augmente beaucoup plus rapidement, au rythme annuel moyen de 1,3%, très largement tiré par un solde entrées/sorties très dynamique qui explique 80% de cette croissance. En revanche, à Pézenas, le solde naturel (naissance - décès) explique une grande part de la baisse de la population de la ville car le solde apparent des entrées (arrivées) sorties (départs) de la ville joue un rôle positif plus relatif. Au niveau régional, c'est au contraire le solde entrées sorties qui explique largement la croissance de la population.

Enseignement

La commune de Pézenas est située dans l'académie de Montpellier. Elle dispose de[56] :

- Groupes scolaires publics : Boby Lapointe, Robert Desnos, Jacques Prévert ;

- Ensembles scolaires privés : Sainte-Marthe, Calandreta dels Polinets ;

- Collège public : Jean Bène ;

- Collège privé : Sainte-Marthe ;

- Lycée privé : Lycée agricole Bonne Terre ;

- Lycées publics : Lycée agricole Charles Marie de la Condamine, Lycée professionnel Charles Alliès, Lycée Général et Technologique Jean Moulin.

Économie

Située au cœur de la vallée de l'Hérault, Pézenas est une ville avec une grande variété de commerces et d'artisans, qui accueille de nombreux métiers d'art, dont des meilleurs ouvriers de France et deux entreprises du label patrimoine vivant[57] - [58].

Le Guide Vert, des éditions Michelin, attribue à la ville « 2 étoiles : Mérite un détour »[59].

Environ 149 500 personnes ont visité Pézenas (en 2015) d'après les données fournies par l'Office du tourisme, dont plus de 7 000 visiteurs ont choisi une visite guidée du centre historique de la ville.

Depuis la fin du XVe siècle, un marché alimentaire et de textile se tient le samedi en centre-ville[60].

La ville compte quatre hôtels, dont un classé 4*, deux classés 3* et un classé 2*, des chambres d'hôtes dont une partie est située dans le cœur historique, trois campings, dont un municipal, un gîte de séjour[61].

- Distinctions, réseaux et labels

En 1980, Pézenas reçoit la distinction internationale de la « Pomme d'or » consacrée aux meilleurs sites touristiques d’Europe[62].

Pézenas est membre des associations Les Plus Beaux Détours de France et des « Villes et Métiers d'Art »[63]

Depuis 2002, appartenant aux Villes et Pays d'art et d'histoire, elle fait partie du réseau des Sites & cités remarquables de France.

Elle est dotée d'une Maison des Métiers d'Art, située dans l'ancienne maison consulaire, au coeur de la vieille ville, sur la place Gambetta. Cet espace d'exposition et de vente de créations de pièces uniques et de séries limitées est géré par les Ateliers d'art de France, fédération qui défend et promeut les intérêts de 6 000 artisans d'arts et d'artistes de la matière et manufactures d'art[64].

En plus d'une quarantaine d'artisans, une quinzaine d'antiquaires et brocanteurs sont installés sur l'ancienne route nationale 9-113 qui traverse la ville.

Enfin, la ville a reçu le label Grand Site Occitanie[65].

Les données de l'Insee permettent de dresser les chiffres clés de la commune[66].

Revenus

En 2017, la part des ménages fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu atteint seulement 36 % (1 445 foyers) et diminue par rapports aux années antérieures (39.5 % en 2015 ; 41.7 % en 2013 ; 47.7 % en 2012), elle se situe à un niveau très inférieur au niveau régional (46.6 %).

La médiane du revenu disponible atteint à Pézenas 17 140 €. Elle était de 16 816 € en 2015 et de 16 318 € en 2013. La médiane régionale atteint 20 180 € en Occitanie, 18 % plus élevé qu'à Pézenas.

Le taux de pauvreté a progressé entre 2015 et 2017 pour atteindre 27.0 % (26.3 % en 2015 ; 27.0 % en 2013 et 26.8 % en 2012), largement supérieur aux taux régional (16.8 %).

Emploi - Chômage

En 2016, le taux d'activité des 15 à 64 ans atteint 70.5 %, stable par rapport à 2015 (70.5 % en 2013 et 69.2 % en 2012), inférieur de 2,2 points au niveau régional (72.7 %) et de 3,3 points avec le niveau national (73.8 %).

L'évolution de l'emploi total au lieu de travail se dégrade en s'accélérant, il a baissé entre 2011 et 2016 de 1.2 % (de 0.6 % entre 2010 et 2015) alors qu'il augmentait de 0.5 % sur la période 2008 à 2013 et de 1.1 % entre 2007 et 2012. Entre 2011 et 2016, l'évolution de l'emploi en Occitanie a augmenté de 0.5 % et s'avère stable en France.

Dans le bassin d'emploi d'Agde Pézenas, le plus lourdement touché par le chômage en France (taux de chômage fin 2015 : 18.2 %), le taux de chômage en 2016 des 15 à 64 ans à Pézenas atteint 24.1 % (stable par rapport à 2015 ; 24.0 % en 2013 et 21.5 % en 2012) contre 15.4 % en Occitanie et 14.1 % en France.

Entreprises, établissements

À fin 2015, Pézenas compte 1 579 établissements actifs (administration publique, enseignement, santé et action sociale inclus) contre 1627 fin 2014. Ils sont répartis dans l'Agriculture pour 4.4 % (69 établissements) (part régionale : 8.0 %, part en France : 6.0 %) ; dans l'industrie pour 5.3 % (84 établissements) (région : 5.9 %, France : 5.3 %) ; dans la construction pour 8.2 % (130 établissements) (part régionale : 11.8 %, par en France : 10.1 %).

La part des établissements du commerce, des services et des transports atteint pour 67.5 % (1 066 établissements) (région : 59.4 %, France : 64.8 %). Au sein de ce dernier secteur, Pézenas se caractérise par une part nettement supérieure aux références régionales et nationales dans le commerce et la réparation automobile. Elle représente 25.7 % des établissements de la ville, comparée à une part régionale de 14.9 % et nationale de 13.8 %. Enfin, la part de l'administration publique dont l'enseignement, la santé, l'action sociale, représente 14.6 % des établissements actifs de la ville (part en région : 14.9 %, en France : 13.8 %).

D'après les données Kompass[67], au 1er trimestre 2023, Pézenas reste stable au 11e rang du département, par le nombre de ses établissements (administration publique, enseignement, santé, action sociale et associations inclus) derrière respectivement Montpellier, Béziers, Sète, Agde, Castelnau-le-Lez, Mauguio, Lunel, Lattes, Frontignan et La Grande-Motte.

Logements

En 2016, la part des ménages propriétaires atteint 48.1 % (stable par rapport à 2013), elle est très inférieure à la part régionale (59.2 %) et nationale (57.6 %).

La part des résidences secondaires atteint 7.6 % en 2015, inférieure au niveau français (9.6 %), et largement inférieure au niveau régional (15.7 %) lui-même influencé fortement par les infrastructures touristiques du littoral méditerranéen et des montagnes pyrénéennes.

Les logements vacants représentent 15.2 % en 2015 (14.5 % en 2013), un niveau très supérieur au niveau régional (8.5 %) et national (8.1 %), représentant 783 logements[Note 17].

Patrimoine et culture locale

Blason

.svg.png.webp) |

Les armoiries se blasonnent d'argent aux trois fasces de gueules, et un franc quartier d'or chargé d'un dauphin d'azur, le tout sous un chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or. Les armes furent données à Pézenas par le dauphin de Valois, futur roi Charles VII, par lettres patentes signées à Pézenas le 28 mars 1419 pour la noble conduite des piscénois qui repoussèrent l'armée anglo-bourguignonne cherchant à s'emparer du château et de son fort. |

|---|

Lieux et monuments

La ville ancienne dispose d'un secteur sauvegardé de 17 hectares, un des plus anciens de France (le 14e), créé le par le ministère des Affaires culturelles. Elle compte plus de trente immeubles inscrits ou classés Monuments historiques.

Quelques jours avant la loi du portant sur la création des Sites patrimoniaux remarquables[Note 18] - [68], le secteur sauvegardé a été fortement élargi pour atteindre 58 hectares[69].

Porte biaise, hôtel d'Agde de Fondousse

Entrée de la maison des commandeurs

Porte XVIIe, rue des Cdts. Bassas

Portes, hôtel de Landes de Saint-Palais, rue de la foire

Entrée, hôtel de Grasset, rue de la foire

Porte, hôtel de Graves

- De nombreux hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles tels l'hôtel de Lacoste

Inscrit MH (1965)[70], l'hôtel de Landes de Saint-Palais

Inscrit MH (1965)[70], l'hôtel de Landes de Saint-Palais Inscrit MH (1944)[71], l'hôtel de Carrion-Nizas

Inscrit MH (1944)[71], l'hôtel de Carrion-Nizas Inscrit MH (1944)[72], l'hôtel d'Alfonce

Inscrit MH (1944)[72], l'hôtel d'Alfonce Inscrit MH (1944)[73], l'hôtel de Ribes

Inscrit MH (1944)[73], l'hôtel de Ribes Inscrit MH (1933)[74], l'hôtel de Boudoul

Inscrit MH (1933)[74], l'hôtel de Boudoul Inscrit MH (1931, 1944)[75], l'hôtel de Flottes de Sébasan

Inscrit MH (1931, 1944)[75], l'hôtel de Flottes de Sébasan Inscrit MH (1944)[76], l'hôtel de Malibran

Inscrit MH (1944)[76], l'hôtel de Malibran Inscrit MH (1944)[77] mais aussi la Maison consulaire

Inscrit MH (1944)[77] mais aussi la Maison consulaire Inscrit MH (1931, 1944)[78], ancien siège du pouvoir municipal où se sont tenus des États de Languedoc, la boutique du barbier Gély.

Inscrit MH (1931, 1944)[78], ancien siège du pouvoir municipal où se sont tenus des États de Languedoc, la boutique du barbier Gély.

Les toits et les ferronneries méritent une attention particulière. Le cours Jean-Jaurès (anciennement cours Molière), restauré en 2012, permet d'admirer les façades bâties sur les anciens remparts médiévaux.

Hôtel de Flottes de Sébasan

Hôtel de Carrion-Nizas

Hôtel Malibran

Hôtel de Lacoste

Hôtel de Boudoul

Boutique du barbier Gély

- La collégiale Saint-Jean, (XVIIIe siècle), œuvre de Jean-Baptiste Franque, de style toscan, consacrée en 1760 : elle contient des orgues construites par Jean François l'Epine, terminées en 1759, rénovées en 1843 par Augustin Zeiger puis en 1852 par Aristide Cavaillé-Coll, et restaurées sous la direction des monuments historiques par Daniel Birouste en 1995. Le trésor de la collégiale présente de nombreux objets sacrés provenant des églises de la ville.

- Église Sainte-Ursule : rue Henri-Reboul, bâtie en 1686 par le maître-maçon Antoine Carrier et devenue paroissiale après le Concordat. Elle conserve un retable en bois doré et une Vierge Noire.

- Le théâtre

Inscrit MH (1995)[79], ancienne chapelle des Pénitents noirs, rue Henri-Reboul, fin XVIe puis réaménagé en 1803 pour être une salle de spectacle jusqu'à sa fermeture en 1947. Après plusieurs années de rénovation, financée par la ville, les collectivités territoriales, le ministère de la Culture et l'Union Européenne, il a été rouvert en .

Inscrit MH (1995)[79], ancienne chapelle des Pénitents noirs, rue Henri-Reboul, fin XVIe puis réaménagé en 1803 pour être une salle de spectacle jusqu'à sa fermeture en 1947. Après plusieurs années de rénovation, financée par la ville, les collectivités territoriales, le ministère de la Culture et l'Union Européenne, il a été rouvert en .

Les orgues l'Epine Cavaillé-Coll de la Collégiale Saint-Jean

Façade du théâtre

- Le musée de Vulliod Saint-Germain qui regroupe des collections autour de l'histoire de la ville. Dans la salle consacrée à Molière, trône le fauteuil du comédien (acquis par une souscription nationale), qui était placé non loin du musée, chez le barbier Gely. Des expositions temporaires sont organisées par l'association Les Amis de Pézenas.

- Le ghetto. C'est vers 1298 que les juifs, venus d'Espagne, du Portugal et d'Italie, se seraient établis à Pézenas, probablement attirés par ses foires. Pézenas possède les traces de l'ancienne communauté juive, expulsée du royaume de France par la suite. Quartier circonscrit à deux rues (rue de la Juiverie et rue des Litanies) qui reste relativement ouvert sur la ville et dont l'architecture garde encore aujourd'hui les traces. La communauté disparut probablement après 1394, année d'expulsion définitive des juifs du royaume de France par Charles VI.

- Le monument à Molière, par Jean-Antoine Injalbert. Inauguré en 1897, le buste de Molière est entouré par une soubrette, figurée par la Lucette de monsieur de Pourceaugnac, représentant la comédie, et un satyre représentant la satire ; sur la face arrière, masques des comédiens Coquelin cadet (1848-1909) et Jeanne Ludwig (1867-1898) de la Comédie-Française. Il est l'un des deux monuments seulement rendant hommage à Molière, l'autre étant la Fontaine Molière à Paris.

- Le monument aux morts. La statue en bronze du poilu est une œuvre du sculpteur Joachim Costa (1888 - 1971), conçue en 1920 et fondue en 1922 par la Fonderie Rudier. L'artiste s'est nettement démarqué des modèles apparus lors de la floraison des monuments aux morts. Avec une force expressive incontestable, il a choisi de représenter un simple soldat, casque à la main, appuyé sur une canne sculptée où s'enroule un serpent. Le péristyle qui entoure le poilu est dû à l'architecte Béraud, achevé en 1924[80].

- Le parcours de sculptures dédiées à Boby Lapointe (place Boby-Lapointe, parc Sans-Souci, hôpital local, cours Jean-Jaurès, place Canabasserie). Un musée lui est également dédié dans l'ancienne boutique du Barbier Gely, où Molière venait chercher son inspiration, place Gambetta.

- Le hameau de Conas, en particulier son église Saint-Martin, de style gothique et son moulin (XIVe – XVIIe siècle), classé monument historique depuis 2012.

Monument en hommage à Molière

Église Saint-Martin de Conas

- Aux environs de Pézenas, une série dite de "maisons des champs" : les grangeots (ou granges) apparaissent très tôt dans l'histoire de la cité avant qu'ils ne soient transformés à partir du XVIe siècle en demeures d'agrément tout en conservant une fonction agricole. Le terme de château n'apparait qu'au XIXe siècle sauf pour les châteaux de Loubatières et de la Grange-des-Prés. Ces "maisons des champs" se nomment notamment Saint-Julien, Larzac, Roquessol, Fondouce, Saint-Martin-de-Graves, Saint-Jean de Bébian.

Personnalités nées à Pézenas

(Liste non exhaustive, classée en ordre croissant d'années de naissance).

- Henri Nouvel, né en 1621 ou 1624, mort entre et , missionnaire en Nouvelle-France.

- Pierre de Montbrun (1692-1748), facteur d'orgues

- Sulpice Imbert de La Platière (1723-1809), général de la Révolution et du premier empire.

- Marc-Antoine-Thomas Mérigeaux (1755-1834), avocat, greffier de l'assemblée de l'assiette du diocèse. Représentant du Tiers État aux États généraux de 1789 à Versailles.

- Pierre Grenier (1756-1819), homme politique québécois.

- Jean-François Curée (1756-1835), homme politique.

- Jean-Pascal Rouyer (1761-1819), officier de marine, homme politique de la Révolution française.

- Henri Reboul (1763-1839), chimiste, géologue, homme politique. Il mène une vaste étude minéralogique et florale du massif des Pyrénées. En 1791 il est élu député de l'Hérault à l'Assemblée législative.

- Henri de Carrion-Nizas (1767-1841), dit aussi de Carrion de Nisas, homme politique, militaire, auteur dramatique.

- Massimiliano Spinola (1780-1857), entomologiste italien.

- Aristide Reboul-Coste (1792-1870), homme politique, militaire.

- Eugène de Grasset (1794-1877), maire de Pézenas, président du conseil général et député royaliste légitimiste de l'Hérault (1834-1852).

- Justin Paulinier (1815-1881), prêtre, évêque de Grenoble de 1870 à 1875, archevêque de Besançon de 1875 jusqu'à son décès.

- Jacques Louis Durand (1817-1871), cordonnier, membre du Conseil de la Commune (Paris).

- Émile Mazuc (1832-1905), hommes de lettres, auteur de la Grammaire languedocienne.

- Paul Vidal de La Blache (1845-1918) : géographe, père de la géographie française moderne.

- Charles Ponsonailhe (1855-1915), critique d'art et avocat. À Paris il anime le Comité moliériste piscénois, en vue de lever des fonds pour le monument érigé à Pézenas, en 1897, à la mémoire de Molière.

- Georges Beaume (1861-1940), journaliste, romancier, nouvelliste, critique d'art et de littérature.

- Alfred Montagne (1881-1963), général de corps d'armée, fils du maire de la ville Louis Montagne, commande le 15e corps d'armée lors de la bataille des Alpes en juin 1940. Défenseur de sa ville natale, il devient Président des Amis de Pézenas en 1942 et promeut l'histoire de Pézenas ainsi que le musée de Vulliod-Saint-Germain. L'avenue de la Gare du Nord est rebaptisée à son nom.

- Louis Paulhan (1883-1963), pionnier de l'aviation, brevet de pilote no 10, détenteur de plusieurs records du monde de durée, de distance, d'altitude, obtenus en 1909 et 1910. Constructeur d'hydravions. Pour célébrer le centenaire de sa naissance, un monument a été érigé sur une place de la ville qui porte son nom.

- Émile Beaume (1888-1967), fils de Georges Beaume, peintre, professeur de dessin à la Manufacture des Gobelins à Paris.

- Jean Bène (1901-1992), avocat, homme politique ; maire de Pézenas, sénateur, président du conseil général de l'Hérault, cofondateur puis dirigeant du quotidien Midi libre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la résistance et crée le Maquis la Tourette. Le collège de la ville porte son nom.

- Boby Lapointe (1922-1972), auteur-interprète, acteur et humoriste[81]. Connu pour ses textes parsemés de calembours, de contrepèteries, d'allitérations et de paronomases.

- Hippolyte Annex (1933-2021), boxeur, 4 fois champion de France[82]. En hommage à sa carrière, une rue de la cité et une salle du parc de sports de la ville portent son nom.

- Paul Alliès (1945), professeur honoraire de Sciences Politiques à l'université Montpellier-1, homme politique.

- Michel Thoulouze (1945), ancien journaliste et producteur d'émissions de télévision. Viticulteur à Venise.

- Claude Alranq (1947), artiste, auteur, metteur en scène, conteur et chercheur.

- Daniel Villanova (1953), auteur, humoriste, comédien.

- Philippe Cambie (1962 - 2021), œnologue de réputation internationale.

- Bernie Ripoll (1966), homme politique australien. Député travailliste de 1998 à 2016 de la circonscription d'Oxley, (État du Queensland), plusieurs fois ministres.

- Galerie des personnalités nées à Pézenas :

.jpg.webp)

Henri Reboul, peint par Angelica Kauffmann.

Mgr Justin Paulinier.

Autres personnalités

(Liste non exhaustive, classée en ordre croissant d'années de naissance).

- Jacques Cœur (vers 1395/1400 - 1456), marchand et banquier. Il réside dans sa maison située au no 7 de la rue Émile-Zola.

- Anne de Montmorency (1493-1567), proche du roi François Ier qu'il conseille sur le plan militaire, le roi le nomme gouverneur du Languedoc en 1526.

- Henri Ier de Montmorency (1534-1614), fils d'Anne de Montmorency, gouverneur du Languedoc, connétable de France. Il fait construire le Château de la Grange des Prés, renforçant le poids politique et diplomatique de la ville.

- Charlotte-Marguerite de Montmorency (1594-1650), fille d'Henri Ier de Montmorency. Après l'exécution de son frère, Henri II de Montmorency, elle joue un rôle important pour conserver la seigneurie de Pézenas dans la famille Montmorency puis pour la transmettre aux Condé - elle est l'épouse d'Henri II de Bourbon-Condé - à Armand de Bourbon, son fils.

- Henri II de Montmorency (1595-1632), fils d'Henri Ier de Montmorency, gouverneur du Languedoc. Il se soulève contre le cardinal de Richelieu, qui le fit arrêter puis exécuter à Toulouse.

- Jean-François Sarrasin (1614-1654), écrivain et poète d'origine normande, il se retire à Pézenas à la fin de sa vie.

- Claude Bazin de Bezons (1617-1684), avocat, intendant du Languedoc de 1654 à 1674, séjourne à Pézenas.

- Molière (1622-1673), comédien et dramaturge. Pézenas est un lieu de séjour de prédilection pour Molière et son Illustre Théâtre lors des nombreuses tournées et voyage en province entre 1646 et 1657, après son premier échec à Paris. Lieu d'inspiration aussi, Molière observe les caractères des personnages qu'il mettra en scène dans ses comédies notamment dans la boutique du barbier Gély.

- Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666), gouverneur du Languedoc, protecteur de la troupe de Molière. Il meurt dans son château de la Grange des Prés à Pézenas.

- François Barrême (1638-1703), mathématicien, il enseigne au collège de Pézenas où il engage son agrandissement en prélevant dans sa fortune personnelle. En 1682, il publie un traité d'arithmétique élémentaire ("livre des comptes faits") qui le fait passer à la postérité sous le nom commun de barème. Une rue de la ville porte son nom.

- Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), homme d'église et orateur. Son bref séjour à Pézenas (1684-1685), comme régent des classes de cinquième et quatrième du collège des oratoriens, lui permet de s'exercer à l'art oratoire dans les églises de la ville et des villages voisins.

- Gabriel François Venel (1723-1775), chimiste, inventeur l’eau de Seltz. Né dans le village voisin de Tourbes, décède à Pézenas.

- Robert Clive (1725-1774), major-général britannique, noble anglais (1er baron Clive de Plassey et pair d'Irlande), ancien gouverneur du Bengale. Il aurait introduit la recette des petits pâtés lors de son séjour à Pézenas en 1768.

- Jean Baptiste Pillement (1728-1808), peintre rococo. Après la révolution de 1789, il vit plusieurs années à Pézenas.

- Jean François l'Epine (1732 - 1817), maitre facteur d'orgue, comme son père. Issu d'une famille picarde, il s'installe à Pézenas en 1754 où il construit les orgues de la collégiale Saint-Jean. Il réalise et relève de nombreuses orgues dans le Languedoc. Il décède à Pézenas en 1817, la même année que sa femme piscénoise, Gabrielle Panier.

- Jean Combescure (1819-1900), professeur, homme politique, sénateur de l'Hérault, décède à Pézenas.

- Joachim Costa (1888-1971), sculpteur. Il passe son enfance à Pézenas avant de se former à Paris aux côtés d'Antonin Injalbert et à l'École des Arts Décoratifs. En 1920 il est sollicité pour réaliser le monument aux morts de la ville, où il élève un poilu de bronze.

- Gabriel Bouillon (1898-1984), violoniste et musicologue, issu d'une famille de Pézenas. Pour honorer sa mémoire et celle de son frère Jo, une rue porte le nom des frères Bouillon.

- Jean Gau (1902-1979), navigateur français natif de Sérignan, décède à Pézenas.

- Charles Alliès (1903-1988), directeur du lycée des métiers de la ville, homme politique, sénateur de l'Hérault. Le lycée des métiers de Pézenas porte son nom.

- François Hüe (1905-1972), ornithologue, défenseur de la nature et de l'environnement, homme de lettres. Ancien président de la Société nationale de protection de la nature (SNPN), fondateur en 1968 de la Fédération française des sociétés de protection de la nature et de l'environnement, rebaptisée en 1990 France Nature Environnement.

- Paul-Henri Vergnes (1905-1974), ténor, passe son enfance à Pézenas et dans le village voisin de Castelnau-de-Guers.

- Jo Bouillon (1908-1984), compositeur, musicien, chef d'orchestre, issu d'une famille de Pézenas. Mari de Josephine Baker. Une rue de la ville porte le nom des frères Bouillon.

- Edmond Charlot (1915-2004), premier éditeur d'Albert Camus et éditeur de la France libre à Alger durant les années 1940. Il s'installe à Pézenas de 1980 à sa mort.

- Georges Sutra de Germa (1930-1995), viticulteur à Pézenas, homme politique, député européen (1979-1989). Défenseur et acteur de la viticulture et de la construction européenne, il est le 2e président de la Maison de l'Europe à Montpellier de 1989 jusqu'à son décès.

- Alain Robert (1962), grimpeur en solo intégral, s'est établi à Pézenas.

- Galerie des autres personnalités :

_-_Henri_1er%252C_Duc_de_Montmorency%252C_Seigneur_de_Damville.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Lord Robert Clive.

Manifestations culturelles, festivités

- Rencontre cinématographique de Pézenas (février)

- Printival Boby Lapointe[88] : Festival de chanson française (avril)

- Molière dans tous ses éclats : Festival de théâtre créé en 2009 (juin)

- Mirondela dels Arts[89] : Théâtre, musique, humour, danse, arts plastiques, artisanat

- Les Estivales de l'Illustre Théâtre[90] (juillet / août)

- La Maman des Poissons : Festival de littérature jeunesse (novembre)

- Pézenas enchantée[91] : Festival d'Art lyrique (octobre)

Carnaval

Le carnaval de Pézenas *

| ||

Poulain de Pézenas Animaux totémiques | ||

| Domaines | Pratiques rituelles Pratiques festives |

|

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Pézenas Héraut |

|

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

Le carnaval de Pézenas est une fête traditionnelle où chacun participe et joue son propre rôle (souvent celui d'un jour ou d'un soir). Il est organisé, chaque année, autour du Mardi gras. Il débute avec la Saint-Blaise (saint patron de Pézenas). Le jour de Mardi gras, l'animal totémique de la ville, le poulain de Pézenas, sort dans les rues de la cité. C'est ce jour-là que les déguisements sont de sortie, même si certains préfèrent porter le « panel » (chemise de nuit blanche).

Le carnaval de Pézenas, comme bon nombre d'autres carnavals en France, a été inscrit en 2019 au Patrimoine immatériel français dans la rubrique "Pratiques sociales et festives". Le Ministère de la Culture précise que les pratiques sociales et festives (fêtes communautaires, fêtes communales, foires…) sont des activités coutumières qui structurent la vie quotidienne et sont familières à tous les membres de la communauté, même si tous n’y participent pas. Petites réunions ou célébrations sociales et commémorations de grande ampleur, elles réaffirment l’identité de leurs participants en tant que groupe ou société et sont liées à des événements importants (passage des saisons, moments du calendrier agricole, périodes d’une vie humaine…).

La veille du Mardi gras, le lundi soir (Lundi Gras) est organisé un charivari dans le cœur de la vieille ville par l'association "Fadas du Tamarou"[92] avec son fameux Tamarou. Les Piscénois, machous, carnavaleux déambulent en « panel » dans les rues aux rythmes de musiques traditionnelles. Ils s'arrêtent pour effectuer des danses tout aussi traditionnelles (feu aux fesses, danse du soufflet...).

Le samedi et le dimanche précédents est organisé, depuis 1979, mais avec quelques interruptions (de 1990 à 1993, 2008, 2013), un spectacle dit « Spectacle des Machous » de l'Association Lous Machous. Certains habitants de Pézenas, réunis en association, montent sur les « planches » de la Maison du peuple pour « pasticher » la vie locale et faire la fête. La dérision, l'art satirique.. relèvent d'une longue tradition locale que l'on nomme « Machade » et que de nombreuses personnes ont perpétué à l'occasion des fêtes du carnaval ou à d'autres moment. Métan'œuf (ancienne association piscénoise) en avait fait également sa spécialité. Différentes associations piscénoises ou collectifs œuvrent pour promouvoir, faire vivre, défendre et perpétuer les traditions de la ville en organisant des expositions, projections, discussions, spectacles, stages, bals, festivités.. et en maintenant des contacts entre les Piscénois quel que soit leur lieu de travail ou de résidence.

La Mirondela dels Arts

Festival estival de Pézenas, la Mirondela dels Arts[93] a pour objectif de présenter une programmation éclectique (théâtre, musique, humour, danse) afin de promouvoir une culture populaire. Le festival s'accompagne de la promotion de l'artisanat d'art local par l'organisation d'ouvertures nocturnes deux fois par semaine en juillet et août.

Créé en 1966, à l'initiative de Gabriel Lanet, Henri Domens et Gérard Vogel-Singer, tous trois membres des Amis de Pézenas[94], elle avait pour but d'animer et de faire connaître, durant la saison estivale, le quartier historique qui venait d'être classé secteur sauvegardé. Basée sur une idée simple et nouvelle pour l'époque, l'installation d'artistes et d'artisans dans les boutique-échoppes a fait de la Mirondela dels Arts une attraction touristique reconnue.

Depuis 1986, elle inclut un festival d'été qui a permis de recevoir des comédiens et artistes variés : Michel Galabru, Francis Huster, Francis Perrin, Jean Piat, Roger Hanin, Carole Bouquet, Georges Wilson; mais aussi des musiciens et chanteurs : Alexandre Lagoya, Didier Lockwood, Dee Dee Bridgewater, Michel Leeb, Charlélie Couture, Richard Bohringer; des danseurs : Compagnie Antonio Gadès, Antonio Najarro; des humoristes : Mado la Niçoise, Patrick Bosso, Marianne James, Christelle Chollet, les Chevaliers du Fiel.

Le Poulain de Pézenas

Le Poulain de Pézenas est le symbole de la ville : il sort notamment pour le jour du Mardi-Gras, le premier dimanche de juillet pour l'inauguration de la Mirondela dels Arts, quelques jours avant Noël pour le Nadal de la ville.

La légende veut que Louis VIII, partant en croisade (contre les Albigeois ou « Cathares »), dut laisser sa jument malade à Pézenas. À son retour, quelle ne fut pas sa surprise de retrouver sa jument vivante et de voir à ses côtés un petit poulain. Il fit immortaliser l'événement en faisant construire un poulain en bois.

Il est vêtu d'une « robe » bleue, garnie d'étoiles, sur laquelle est dessiné le blason de la ville. Deux personnages montent ce cheval de bois (aujourd'hui en aluminium) : Estiennette et Estienou. Un meneur le guide dans les rues de la ville. Une musique, composée de tambours, fifres et hautbois, le fait farandoler et danser le rigaudon.

En 1989, le poulain de Pézenas s'envole pour l'Inde (New Delhi et Mumbai) où il participe à la présentation des identités culturelles françaises dans le cadre de l'année de la France en Inde, en compagnie de la Tarasque de Tarascon et du géant du Nord Jean le Bûcheron de Steenvoorde. À cette occasion, une nouvelle armature, plus légère et démontable est construite pour pouvoir être transportée par avion.

En 2005 le poulain acquiert une reconnaissance mondiale. En effet, l'Unesco a proclamé patrimoine culturel immatériel de l'humanité les Géants et dragons processionnels de Belgique et de France dont fait partie le Poulain de Pézenas.

L'Unesco précise que "les processions traditionnelles d'effigies de géants, d'animaux ou de dragons recouvrent un ensemble original de manifestations festives et de représentations rituelles. Apparues à la fin du XIVe siècle dans les processions religieuses de nombreuses villes européennes, ces effigies ont conservé un sens identitaire pour certaines villes de Belgique (Ath, Bruxelles, Termonde, Malines et Mons) et de France (Cassel, Douai, Pézenas et Tarascon) où elles restent des traditions vivantes".

Saint Blaise

Saint Blaise est le patron de la ville. Il est fêté chaque premier week-end de février au cours de déambulations et spectacles profanes dans le centre historique et une messe lui est dédiée.

Lucette

Le sculpteur Jean-Antoine Injalbert choisit Lucette pour figurer aux côtés de Molière sur le monument érigé en 1897 à Pézenas, au cœur du square Molière, à l'initiative d'Albert Paul Alliès.

Lucette est un des personnages les plus languedociens du répertoire de Molière. L'auteur a affublé Léonard de Pourceaugnac de deux épouses prétendues. L'une qui est Nérine déguisée, est de Saint-Quentin, l'autre qui est Lucette, de Pézenas. Chacune affirme être lié à lui par mariage, et projette de le faire pendre.

Spécialités gastronomiques locales

- Le petit pâté de Pézenas, spécialité sucrée-salée, en forme de bobine ou de tarte, se déguste légèrement réchauffé, généralement en début de repas. Une confrérie, La très noble et très gourmande confrérie du petit pâté de Pézenas[95], créée en 1991, veille à sa promotion et à défendre cette recette « exotique ». Elle tient en général un chapitre par an où elle intronise de nouveaux membres. La tradition enseigne que Lord Robert Clive, gouverneur du Bengale, a laissé sa recette aux boulangers de Pézenas lors de son séjour dans la cité en 1768[96] de retour des « Provinces de l'Empire des Indes ». Il est composé de viande de mouton (agneau), de saindoux, de citrons, de cassonade, de noix de muscade, de cannelle et de jaune d'œuf. Il pourrait trouver ses origines dans les plats de l'Empire moghol, tels que le keema et le naan ;

- Le berlingot de Pézenas (sucrerie). On en ignore l'origine. Le sucre est dressé en bâtonnet et parfumé à diverses essences (anis, menthe, café, citron…) ;

- Le ragoût d'escoubilles (en occitan : « les restes ») est un plat traditionnel du Languedoc. Il est aussi le plat de la période carnavalesque à Pézenas : c'est un ragoût fait à partir des restes de saucisses, de viandes, de céleris, d'olives vertes, de carottes et de champignons. On le sert avec des pommes de terre. Le , le ragoût d'escoubilles a eu son premier championnat du monde à Pézenas. Il était organisé, dans le cadre du Carnaval, par le XV Poquelin, club vétéran de rugby. Dans la Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville, il a rassemblé 20 équipes de cuisiniers[Note 19].

- Galerie des spécialités gastronomiques.

Petits pâtés de Pézenas.

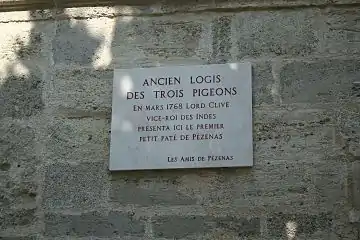

Plaque en l'honneur de Lord Clive apposée sur la façade de l'ancien logis des trois pigeons.

L'Illustre Théâtre

L'Illustre Théâtre de Pézenas est à la fois un théâtre de 250 places présentant une programmation à l’année et une compagnie professionnelle.

C’est pour rendre hommage à la fameuse troupe de Molière qu’a été ainsi baptisé L’Illustre Théâtre. En 2001, une propriété familiale consacrée à la vigne et au vieillissement du vin, a été transformée en théâtre.

Cinéma

Le ciné-club « Jean Renoir » a été créé en 1949 par de fervents cinéphiles à l’époque de la grande vague de créations culturelles de l’après-guerre et des fédérations de ciné-clubs.

Il fut même un des acteurs du lancement en 1962 de la Rencontre cinématographique de Pézenas avec la fédération aujourd’hui devenue la F.C.C.M.

La salle de cinéma actuelle, rebaptisé « Le Molière » dans les années 1960, est classé « art et essai », se tournant vers le cinéma d’auteur et proposant régulièrement des films en version originale, des opérations en partenariat avec les écoles, collèges et lycées de la Ville, des rencontres avec des professionnels du cinéma.

Le cinéma accueille également tout au long de l’année les dispositifs périscolaires et propose aussi des séances scolaires en relation avec les programmes de l’Éducation nationale.

Il est aussi tourné vers des films grand public, en sortie nationale, avec des tarifs attractifs.

Le centre historique de Pézenas a été le lieu de tournage en 1961 des principales scènes extérieures du film Cartouche réalisé par Philippe de Broca, sorti en 1962.

Une scène du film Presque, réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien et diffusé sur les écrans en 2022, est tournée dans le centre historique.

Sports

Rugby à XV

Club de rugby à XV de la ville de Pézenas, ses couleurs sont le Violet et le Blanc. Sous le nom de Stade piscénois, il a été officiellement créé le . Mais depuis le , le rugby avait une structure officielle à travers l'association sportive La Languedocienne.

Le stade piscénois[97] évolue dans le Championnat de France de rugby à XV de 3e division fédérale pour la saison 2015-16.

Le stade piscénois et son école de rugby sont un club formateur dont sont sortis quelques professionnels du rugby évoluant dans les hauteurs du championnat national (aujourd'hui Top 14) et, parfois même, dans le XV de France notamment : Louis Vaccassy, Georges Fraissinet, Michel Fabre, Patrick Faure, Philippe Gallart, Alain Bousquet, Guillaume Taussac, Olivier Llari, Yoan Audrin, Gabin Lorre.

À Pézenas, le rugby se pratique sur deux terrains : le stade (mythique, historique mais malheureusement, peut-être, en voie de disparition) Louis-Trigit et le stade municipal.

Palmarès

- 1932 : Demi-finaliste du championnat de France de 1re division (défaite 0-6 contre le Lyon Olympique Universitaire, qui remportera ensuite le Bouclier de Brennus contre Le RC Narbonne en finale) ;

- 1956 : Champion de France Honneur, Finale face au SA Verdun, Pézenas : 17 - Verdun : 0 ;

- 1960 : Finalise en 3e division-excellence, le à Graulhet le SA Condom bat Pézenas sur le score de 11 à 3 ;

- 1980 : 1/4 finaliste 2e Division ;

- 1981 : Montée 1re Division Groupe B ;

- 1986 : Challenge des Provinces Juniors ;

- 1986 : Champion de France Junior (Crabos) ;

- 1988 : Coupe des Provinces ;

- 1988 : Champion du Languedoc Cadets B ;

- 1988 : Finaliste du championnat de France ;

- 1992 : Finaliste Réserve, fédérale B, 2e Division, Stade foyen bat Pézenas 12 à 9 ;

- 1992 : Champion du Languedoc Cadets B ;

- 1993 : Champion du Languedoc Cadets B, Pézenas bat l'Union Sigean-Port-La-Nouvelle 5 à 0 ;

- 1996 : Champion de France de deuxième division (fédérale 2), finale jouée à Roanne le , Pézenas bat l'ASPTT Paris Île-de-France sur le score de 12 à 9, 3-3 à la mi-temps) ;

- 1999 : Finaliste Phliponeau, le à Castanet-le-Haut, US vicquoise bat Pézenas 14 à 6 (mi-temps : 6-6) ;

- 2004 : Finaliste Phliponeau, le à l'Union, US Villeréal bat Pézenas 19 à 15 (mi-temps : 13 à 8) ;

- 2005 : Champion du Languedoc Seniors ;

- 2008 : Vainqueur du Challenge Languedoc Roussillon Cadet, Pézenas bat RO Castelnaudary 19 à 8 (mi-temps : 7 à 3) ;

- 2009 : Vainqueur du Challenge Languedoc Roussillon Juniors, Pézenas bat US Carcassonne 10 à 6 (mi-temps : 0 à 6) ;

- 2009 : Montée en fédérale 2 (séniors) ;

- 2012 : Champion Phliponeau Languedoc Juniors ;

- 2012 : Vice-champion de France Phliponeau ;

- 2012 : Montée en fédérale 2 (séniors).

Des clubs associatifs « vétérans » existent également et pratiquent le ballon ovale : Les Vieux Crampons, Les Poquelins...

Football

Le club de football local est l'Étoile sportive Paulhan-Pézenas. Vainqueur de la division d'honneur du Languedoc-Roussillon en 2015, il évolue depuis le début de la saison 2015-2016 en CFA 2, cinquième niveau de la pyramide du football français. Mi-, à cinq journées de la fin, le club était leader de sa poule.

Citations

- « Quant à la ville de Pézenas, c'est une des plus belles qu'on puisse voir dans l'Europe… Elle est fort agréable, dans une très belle situation, bien percée, bien bâtie, toute de pierre de taille… ». Le Mercure Galant, [98].

- Marcel Pagnol a prononcé un discours le à Pézenas, à l'occasion du 50e anniversaire du Monument dédié à Molière :

« C'est sans doute parce qu'il trouvait enfin le calme de l'esprit et du cœur que Molière se mit à flâner, à rêver, à observer et c'est alors qu'il vient s’asseoir pour la première fois dans la boutique du barbier Gély, qui devait devenir aussi célèbre que son petit-fils Figaro… La boutique du barbier de Pézenas a tenu jusqu'ici une assez grande place dans l'histoire anecdotique, il me semble qu'elle devait passer dans l'histoire littéraire, parce qu'un grand événement littéraire s'y est produit. C'est là que Molière s'est orienté et qu'il a découvert la voie de son génie. Si j'avais l'honneur d'être piscénois, je laisserai agir ce petit grain de partialité où se cristallise notre tendresse pour notre ville natale, et je dirais avec une sincérité audacieuse : Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris en l'an 1622, mais c'est à Pézenas, en 1650, que Molière est né »

- Wladimir d'Ormesson prononça un discours au Domaine de la Grange des Prés en 1957 où il évoque Molière et Pézenas[99] :

« Si la merveilleuse petite cité qui se trouve à quelques cents mètres d'ici peut revendiquer beaucoup de gloires ; si elle a tenu au cœur de la province, un rôle historique éminent ; si elle est associée à des grands évènements ; si elle a vu défiler les plus illustres personnages, rois, reines, maréchaux, ministres, orateurs sacrés, poètes, écrivains, que sais-je ? si elle peut s'enorgueillir des noms des Montmorency, des Conti et de tant d'autres qui ont marqué dans les annales du Languedoc et de la France ; si elle a reçu Louis XIV et si deux de ses fils ont facilité au Premier Consul l'avènement de l'Empire, c'est tout de même Molière qui domine tout ! Quand on se trouve dans la cour de l'Hôtel d'Alfonce ou sur la place consulaire, dans la boutique du perruquier Gely, une émotion indicible vous envahit, l'on tressaille. C'est que Molière est beaucoup plus qu'un Français de génie, c'est une part du génie de la France »[Note 20].

- Boby Lapointe, extrait d'Avanie et Fambroise :

« … Pour sûr qu'elle était d'Antibes

C'est plus près que les Caraïbes

C'est plus près que Caracas

Est-ce plus loin que Pézenas ?

Je ne sais pas… »

Cultes

Pour le culte catholique, Pézenas est rattachée à l'archidiocèse de Montpellier[100] et fait partie de la paroisse Saint-Roch-en-piscénois & Notre-Dame-du-Val-d'Hérault qui regroupe 14 communes.

La commune dispose de plusieurs lieux de culte : la collégiale Saint-Jean, l'église Sainte-Ursule, l'église Saint-Martin de Conas ainsi qu'une maison paroissiale, lieu de ralliement de l'Aumônerie des jeunes et des scouts et guides de France.

L'Église protestante de Pézenas est rattachée à l'Union de l'Église évangélique méthodiste de France (UEEMF), membre de la Fédération protestante de France (FPF) et du Conseil national des évangéliques de France (CNEF). Une église évangélique Assemblée de Dieu est présente.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[32].

- Concrètement pour les Condé, l'union du prince de Condé avec Charlotte-Marguerite de Montmorency est le point de départ de leur reconquête financière. Elle est richement dotée : 300 000 livres par son père, 150 000 livres par le roi, 150 000 livres par son oncle, Charles de Montmorency-Damville, sans enfant.

- Emprunts subventions : recettes qui visent à financer les investissements réalisés par la commune et à rembourser le capital des emprunts contractés.

- Opérations en capital affectant le patrimoine communal telles que travaux d'équipement et remboursement des emprunts.

- Excédent de produits de fonctionnement qui sert entre autres à rembourser des emprunts ou financer de nouveaux investissements.

- Trésorerie de la commune.

- Valeur représentant la somme que la commune doit rembourser aux créanciers (dont les banques). L'encours est l'encours total au 31 décembre de l'année N.

- Sommes des intérêts d'emprunts et du montant du remboursement du capital de la commune.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Le concept de population comptée à part est défini par le décret no 2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population. La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle (au sens du décret ci-dessus cité) est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : 1. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune. 2. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories suivantes : - services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ; - communautés religieuses ; - casernes ou établissements militaires. 3. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études. 4. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune.

- Sur ce même sujet, il est à noter un calcul fortement différent des données INSEE avec un taux de logements vacants estimé à seulement 4 %, résultat de deux campagnes de recensement réalisées en 2016 et 2017 par la Ville de Pézenas, l'Agglomération Hérault-Méditerranée et les Services Fiscaux.

- La création des Sites patrimoniaux remarquables, dont Pézenas fait partie, a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Le dispositif doit permettre d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire. Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme), soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique)

- Le premier titre a été remporté par Janine Jouves, Bertrand Pailhès et Rose Pailhès.

- La place consulaire se nomme aujourd'hui la place Gambetta

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Via Michelin Itinéraires », sur viamichelin.fr (consulté le ), "itinéraires conseillés par Michelin"

- Distances vers : Adissan, Lézignan-la-Cèbe, Cazouls-d'Hérault, Saint-Pons-de-Mauchiens, Montagnac, Aumes, Balaruc-le-Vieux, Loupian, Mèze, Pinet, Castelnau-de-Guers, Saint-Thibéry, Nézignan-l'Évêque, Montblanc, Tourbes, Abeilhan, Puissalicon, Alignan-du-Vent, Margon, Roujan, Caux et Nizas, publié sur le site fr.distance.to (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur meteofrance.fr, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur ecologie.gouv.fr (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pezenas-Tourbes - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pézenas et Tourbes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pezenas-Tourbes - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Pézenas et Sète », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1971-2000 », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1981-2010 », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1991-2020 », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pézenas », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Pézenas », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Pézenas », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Selon le guide de visite "Laissez-vous conter Pézenas" de l'Office de tourisme de Pézenas de 2022

- Pézenas Hérault, Jean Nougaret, Éditions l'Inventaire général des monuments historiques et des richesses artistiques de la France.

- Marc Antoine René de Voyer Argenson, Mélanges tirés d'une grande bibliothèque..., Moutard, 1783

- Jean Combes, « Les foires en Languedoc au Moyen Âge», Annales Économies, Sociétés, Civilisations, 13e année, N. 2, 1958, p. 235 et suivantes

- vue extraite de la Cosmographia Galliae, collection Willet-Holthuysen, Amsterdam

- Une plaque relate cet évènement dans la cour de l'hôtel de Landes de Saint-Palais

- Claire Buchet, "Hériter d'un réseau et le pérenniser" : l'exemple de Charlotte-Marguerite de Montmorency in Les Frondeuses du Grand Condé, Études du CRESC. Université Paris 13, mars 2008

- Albert Paul Alliès, Une ville d'états : Pézenas au XVIe et XVIIe siècles.