Bataille des Alpes

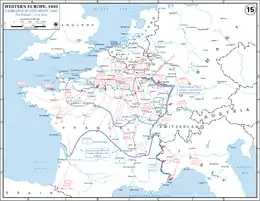

Le terme de bataille des Alpes désigne l'affrontement entre la France et l'Italie en juin 1940 dans le cadre de la bataille de France lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose l’armée des Alpes française, commandée par le général René Olry, subordonné par le Général Montagne et le général Magnien[1], au groupe d'armées Ouest italien (Ire et IVe armées), dirigé par le prince Humbert de Savoie, sur la crête des Alpes ; l’armée des Alpes doit ensuite également affronter le XVIe Panzerkorps allemand du général Erich Hoepner qui arrive du nord et prend l’offensive dans la vallée du Rhône.

| Date | du 10 au |

|---|---|

| Lieu | Frontière franco-italienne |

| Issue | Succès défensif français, suivi d'un armistice. Occupation italienne de ces territoires |

| René Olry René Magnien Général Montagne | Humbert de Savoie Groupe d'Armée Ouest Alfredo Guzzoni (4e Armée) Pietro Pintor (1re Armée) |

| 185 000 hommes 816 canons | 312 000 hommes 2439 canon divers |

| 37 morts, 62 blessés, 150 disparus et 155 prisonniers | 631 morts, 2 631 blessés, 616 disparus et 1 141 prisonniers |

Seconde Guerre mondiale,

Bataille de France

Batailles

Déroulement de l'invasion italienne

Les combats au sol

Le , jour de la déclaration de guerre par l'Italie, l'armée des Alpes du général Olry ne dispose que d'environ 185 000 hommes[2] répartis en trois divisions d'infanterie de réserve de type B, trois secteurs fortifiés (de la Savoie, du Dauphiné et des Alpes-Maritimes) et un secteur défensif (du Rhône) de la ligne Maginot, le tout appuyé par une forte artillerie de montagne (65 groupes). Parmi ces forces, il y a 84 sections d'éclaireurs-skieurs qui sont des troupes d'élite.

Les forts alpins sont essentiellement des modèles de type Séré de Rivières, construits à partir de 1880. Dès 1928, ils sont renforcés par de nouvelles constructions, essentiellement réparties dans les Alpes du Sud. L'on trouve également des ouvrages de la ligne Maginot alpine.

Cette armée a été victime de plusieurs ponctions importantes, d'abord à cause de la campagne de Scandinavie, puis de la défaite sur le front du Nord-Est. À la déclaration de guerre, elle fait sauter les routes et tunnels susceptibles d'être utilisés par le groupe d'armées Ouest du prince Humbert de Savoie. Les forces italiennes regroupent 22 divisions, soit plus de 300 000 hommes, peu entraînés, mal équipés et peu motivés.

Malgré tout, ces forces lancent quelques attaques entre le et le . Elles sont repoussées. Des attaques aériennes italiennes sur Toulon et les aérodromes du secteur sont repoussées et l'aviation française attaque les terrains de Gênes et de Turin.

Le , les Italiens, sur ordre de Mussolini, lancent une violente attaque générale. À Menton le XVe corps italien est repoussé par les forces du secteur fortifié des Alpes-Maritimes (moins d'une division). Dans l'après-midi, quatre mortiers français de 280 mm ouvrent le feu du fort de l'Infernet sur le fort du mont Chaberton qui menace Briançon 17 km plus bas avec ses huit canons de gros calibre. Six des huit tourelles sont détruites.

Le 23, les Italiens s'emparent d'une petite partie de Menton. Partout ailleurs, les forces françaises résistent, bien qu'étant en infériorité numérique. Partout comme à la bataille de Pont Saint-Louis, les forces françaises se battent furieusement.

De plus, depuis le , le général Olry a dû prélever des forces, notamment de l'artillerie pour préparer un second front, devant la menace allemande. En effet, le 15, les Allemands sont à Dijon. Il crée le groupement du général Cartier, avec des unités disparates, une division coloniale qui servait de réserve d'armée, des marins, quelques chars, de l'infanterie qui se sont repliées depuis le Nord-Est. Ce groupement est équipé avec du matériel de récupération. Les 30 000 hommes qui le composent vont être chargés de tenir sur trois lignes de défense successives : le Rhône, l'Isère, la Durance.

Lyon étant déclaré ville ouverte, le groupement Cartier doit se replier dans le département de l'Isère, après de durs combats à Chasselay. Dans la soirée du 20, Olry fait sauter les ponts. Malheureusement, au nord des Alpes, la région de Seyssel et Culoz est maintenant sous le contrôle du 2e groupe d'armées, en pleine débâcle, et les mêmes consignes ne sont pas appliquées. Malgré la résistance de quelques éléments, comme le vieux Fort l'Écluse, le groupement A du XVIe Panzerkorps du général Erich Hoepner composé pour l'essentiel d'éléments de la XIIIe division motorisée, parti de Bourg-en-Bresse, occupe Aix-les-Bains le . Le groupement B (IIIe panzer) est stoppé à Voreppe, à une douzaine de kilomètres de Grenoble durant deux jours par l'artillerie française du général Georges Cartier et du général de brigade Georges Marchand placé sous son commandement, qui lui inflige de très lourdes pertes les 23 et 24 juin. Le feu nourri d'une batterie de 155GPF et de deux de 105, positionnées du côté de Claix dont le tir est réglé par le capitaine de réserve Lombard installé sur le bec de l'Échaillon, tout comme par deux batteries de 75 et huit pièces de 47 de marine installées sur les deux rives de l'Isère bloque les blindés allemands[3]. Une colonne motorisée allemande tente une manœuvre de débordement par le nord en enlevant le col de la Placette, mais reste bloquée dans sa progression vers Voreppe. La bataille des Alpes prend fin avec l’armistice du 24 juin 1940 signé entre la France et l’Italie. L'armistice en vigueur à partir du à l'aube apporte une conclusion à cette bataille de Voreppe, qui empêche l'occupation de Grenoble.

Les pertes italiennes sont d'environ 6 000 hommes, d'environ 250 soldats pour l'armée des Alpes et sont inconnues pour le groupement Cartier.

Les combats aériens

La Regia Aeronautica affronte l'Armée de l'Air lors de la bataille des Alpes[4]. Des vols de reconnaissance débutent sur le territoire français le . Des bombardements sont effectués à partir du 13 juin sur les ports de Toulon et Marseille, les aérodromes de Fayence, d’Hyères, de Cuers-Pierrefeu, du Cannet-des-Maures et sur les forts de la frontière italo-française.

Huit bombardiers Fiat BR.20 Cicogna et sept chasseurs Fiat CR.42 Falco sont mis hors de combat, détruits ou endommagés par la chasse, la DCA ou les conditions météorologiques.

Quelques bombardements italiens sans dégâts importants sont également menés contre les villes corses de Calvi et de Bonifacio.

Notes et références

- « LIGNE MAGINOT. SFAM. Général Magnien », sur www.maginot.org (consulté le ).

- La bataille des Alpes sur le site Chemins de mémoire.

- Vital Chomel, Histoire de Grenoble, Éditions Privat, page 387.

- Les opérations aériennes italiennes sur la France en juin 1940.Extraits traduits par Lucien Morareau de l’ouvrage de Giancarlo Garello « Regia Aeronautica e Armée de l’Air 1940 – 1943 », Ufficio storico dell’Aeronautica militaire, 1975 ; Giorgio Rochat, « La campagne italienne de juin 1940 dans les Alpes occidentales », Revue historique des armées, 250, 2008, .

Voir aussi

Articles connexes

- Armée des Alpes (Seconde Guerre mondiale)

- Bataille de Menton

- Combats dans le vallon du Seuil

- Bataille de la vallée du Rhône (1940)

- Mur alpin italien (Vallo Alpino, similaire à la ligne Maginot française)

- Isola (Alpes-Maritimes)

- Avant-poste d'Isola

- Deuxième bataille des Alpes (1944-1945)

Bibliographie

- Max Schiavon (préf. François Cochet), Victoire sur les Alpes : juin 1940, Briançonnais, Queyras, Ubaye, Turquant Parçay-sur-Vienne, Mens sana Anovi, , 475 p. (ISBN 979-10-90447-06-6).

- Frédéric le Moal et Max Schiavon, Juin 1940, la guerre des Alpes : enjeux et stratégies, Paris, Economica, coll. « Campagnes & stratégies. / Grandes batailles » (no 83), , 488 p. (ISBN 978-2-7178-5846-4).

- (fr) David Zambon, « L'heure des décisions irrévocables : 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre », in Histoire(s) de la Dernière Guerre, no 5, mai 2010.

- Giorgio Rochat (trad. Anne Pilloud), « La campagne italienne de juin 1940 dans les Alpes occidentales », Revue historique des armées, no 250, , p. 77–84 (ISSN 0035-3299, lire en ligne, consulté le ).

- Richard Carrier, « Réflexions sur l’efficacité militaire de l’armée des Alpes, 10-25 juin 1940 », Revue historique des armées, no 250, , p. 85–93 (ISSN 0035-3299, lire en ligne, consulté le ).

- Max Schiavon, Une victoire dans la défaite, la destruction du Chaberton, Briançon 1940, Parçay-sur-Vienne, Anovi, , 266 p. (ISBN 978-2-914818-18-6)

- Bernard Cima, Raymond Cima et Michel Truttmann, La glorieuse défense du Pont Saint-Louis : Côte d'Azur, ligne Maginot : 1940, Menton, R. Cima, coll. « SFAM ligne Maginot. » (no 2 ; 1), , 23 p. (ISBN 978-2-9508505-2-2, lire en ligne) [PDF]

- J. Pallière, « Les combats de juin 1940 en Savoie : le déferlement des Allemands », dans Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, coll. « L'histoire en Savoie » (no 94), , 56 p. (ISSN 0046-7510)

- Général E. Plan et E. Lefevre, La bataille des Alpes. 10-25 juin 1940. L'armée invaincue., Paris, Lavauzelle, , 175 p., in-4

- Robert Dufourg, La bataille des Alpes (Juin 1940) (brochure), Bordeaux, Taffard, imprimeur, (lire en ligne)

- Général Mer, La bataille des Alpes 1940 : Conférence faite au Grand Cercle d’Aix-les-Bains, Aix-les-Bains, Comité du Souvenir français d’Aix-les-Bains, , 41 p., brochure (lire en ligne)

Site internet

- « Une bataille oubliée - Les Alpes | Chemins de mémoire : 10 - 25 juin 1940 », sur www.cheminsdememoire.gouv.fr (consulté le )