Incidents aériens en Suisse de 1940

Les incidents aériens en Suisse de 1940 sont un ensemble d’événements survenus durant le début de la Seconde Guerre mondiale ayant opposé les forces aériennes suisses à la Luftwaffe allemande entre le et le , date où l’aviation suisse reçoit l’ordre de cessez-le-feu, ordre donné par le général et chef de l’armée Henri Guisan[4].

| Date | du 10 mai au |

|---|---|

| Lieu | ciel de la Suisse |

| Issue | cessez-le-feu |

| 450 000 hommes 230 avions[1] | 4 000 avions (pour toute la bataille de France)[2] |

| 1 Me BF 109 détruit 1 C-35 détruit | 5 He 111 détruits 5 Me 110 détruits[3]. 17 pilotes de la Luftwaffe faits prisonniers. |

Seconde Guerre mondiale,

Bataille de France

Batailles

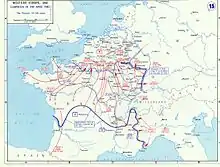

Contexte historique : la bataille de France

Le , le Troisième Reich lance une grande offensive sur les Pays-Bas, la Belgique et la France dans ce qui sera appelé la « bataille de France »[5]. Les Allemands souhaitent profiter de la faiblesse de la défense anti-aérienne et de la chasse française de Lyon et de Saint-Étienne en empruntant l’espace aérien suisse. Ce à quoi l’aviation suisse réagit par la destruction des avions allemands, bien que le pays reste officiellement neutre à la suite du traité signé le au Congrès de Vienne marquant la neutralité perpétuelle de la Suisse[6]. Durant cette période, en , l’armée suisse effectue également une mobilisation générale où près de 450 000 hommes sont rassemblés afin de faire face à la possibilité d’une invasion allemande[7]. La Suisse est donc décidée à défendre sa neutralité et sa souveraineté, coûte que coûte, même par la guerre.

Chronologie des incidents

Les premiers incidents ont lieu dès la fin de la « drôle de guerre », c’est-à-dire dès le lors de l’offensive allemande sur le Benelux et la France. Entre cette date et le , 11 avions allemands au total sont détruits par l’aviation et la DCA suisse[8]. Plus d’une centaine d’avions suisses (10 chasseurs Bf 109 D, 90 chasseurs Bf 109 E, achetés à l’Allemagne, ainsi que d’autres chasseurs Morane-Saulnier MS.406, construits sous licence suisse) sont utilisés contre la Luftwaffe.

Les combats s’intensifient dès le [9], date qui marque la fin de la bataille de Dunkerque et la débâcle des armées alliées. En effet, Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, souhaite donner une « correction à la Suisse », en engageant une trentaine de chasseurs lourds Me 110 qui entrent en conflit avec des Me 109E suisses au-dessus de La Chaux-de-Fonds et des Franches-Montagnes[10]. Face à la détermination des pilotes suisses, pourtant en large infériorité numérique, les Allemands abandonnent l’engagement après avoir essuyé plusieurs pertes. De retour à Berlin, la nouvelle parvient jusqu’à Hitler qui met alors sous pression le gouvernement suisse, face à une éventuelle invasion du pays[11].

En effet, le lendemain, le , l’Allemagne proteste diplomatiquement, menaçant clairement la Suisse, avant d’envoyer une seconde note le . Adolf Hitler est particulièrement furieux de voir de l’équipement allemand (Bf 109 D et Bf 109 E suisses) être utilisé contre les pilotes allemands, allant même jusqu’à déclarer que l’armée allemande répondra d’une « autre manière »[8]. Le , le général Henri Guisan ordonne à l’armée suisse de cesser d’intercepter les avions allemands qui violent l’espace aérien suisse[4], mettant fin officiellement aux combats, alors que les postes de DCA restent toujours actifs en cas d’attaque de la part de la Luftwaffe (ou de la part de la Regia Aeronautica italienne).

Cette mesure restera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1943[12], date à partir de laquelle les bombardiers américains de l'US Army Air Force utilisent l'espace aérien suisse afin de bombarder des villes de l'Europe occupée, notamment des villes françaises de l'Est et du Nord, par exemple à Rouen du au [10].

Conséquences sur les relations germano-helvétiques

Ces incidents aériens détériorent les relations entre les deux pays, menant à une grave crise diplomatique. L’Oberkommando der Wehrmacht (OKW, haut-commandement allemand) élabore plusieurs plans d’invasion de la Suisse, notamment l’opération Tannenbaum, qui ne sera jamais mise en œuvre[13]. Du côté suisse, le gouvernement réalise qu’il devient urgent de développer une politique de défense et d’autosuffisance, la Suisse étant entourée par des pays de l’Axe et craignant une invasion italo-allemande. Les fortifications présentes dans les Alpes, notamment le massif du Saint-Gothard, la région de Saint-Maurice, ainsi que celle de Sargans, sont renforcées. Plus de 21 000 ouvrages fortifiés sont construits au total par l’armée suisse durant tout le conflit, pour faire face à une éventuelle invasion[14].

À partir de 1941, la Suisse est progressivement démobilisée, pour atteindre finalement un effectif de 120 000 soldats[15], qui ont pour rôle de surveiller les frontières, l’état-major écartant la possibilité d’une attaque allemande à partir de 1943. Bien que la Suisse n’ait donc pas de rôle dans le dernier conflit mondial, elle est toutefois le théâtre d’opérations de sabotages menées par les Allemands, principalement dans l’arrière-pays montagneux où des aérodromes sont parfois sabotés par des parachutistes allemands[16]. Durant l’invasion de la France, l’espace aérien suisse est violé pas moins de 197 fois au total par les pilotes allemands[8]. L’aviation suisse aura perdu 2 appareils dans les combats : un avion de reconnaissance et un chasseur, constituant donc des pertes mineures par rapport aux pertes allemandes[11].

Notes et références

- (fr) Le 2 juin 1940, vu du côté Suisse - Les Messerschmitt Bf 109 Suisses, François Monney. Mis en ligne le , consulté le .

- (fr) La campagne de France en mai 40 : « Fall-Gelb », 39-45 Stratégie. Mis en ligne le , consulté le .

- (fr) Extrait du livre sur les « Forces aériennes suisses », Laurent Parra, 2008. Consulté le .

- (fr) Extrait du livre sur les « Forces aériennes suisses », Laurent Parra, 2008. Consulté le .

- (fr) La bataille de France, 10 mai – 22 juin 1940, ECPAD.fr. Mis en ligne le , consulté le .

- (de) Article 185 de la Constitution de la Confédération suisse, Consulté le .

- (fr) Une autre Suisse, 1940-1944, Jean-Pierre Richardot, Questions d’époque, p. 219.

- (en) The Neutrals (World War II), Denis J. Fodor, Éditions Time Life Books, 1995.

- (fr) Une autre Suisse, 1940-1944, Jean-Pierre Richardot, Questions d’époque, p. 229-230.

- (fr) Histoire des troupes d’aviation suisse de 1938 - 1946, Superjet5.com, consulté le .

- (fr) Combats aériens de juin 40, sur le site du Fort de Litroz. Consulté le .

- (fr) « Forces aériennes : de la Première à la Seconde Guerre mondiale » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne. Consulté le .

- (en) Between the Alps and a Hard Place: Switzerland in World War II and the Rewriting of History, Angelo M. Codevilla, Regnery Press, p. 57-58.

- (fr) L'esprit des fortifications, Jean-Jacques Rapin, Presse polytechniques et universitaires romandes « Le savoir suisse », Lausanne, 2004.

- (fr) Le temps de la Mob en Suisse romande, 1939-1945, André Chamot, Payot, Lausanne, 1979, p. 106-107.

- (en) Essential Militaria, Nicholas Hobbes, 2005.

Annexes

Bibliographie

- Jean-Jacques Langendorf et Pierre Streit, Face à la guerre : l'armée et le peuple suisses : 1914-1918, 1939-1945, Gollion (Suisse) Paris, Infolio, , 330 p. (ISBN 978-2-884-74033-3, OCLC 239730764).

- Philippe Marguerat, La Suisse face au IIIe. Reich : Réduit national et dissuasion économique, 1940-1945, Genève, Ed. 24 Heures, coll. « Cartes sur table », , 181 p. (ISBN 978-2-826-51085-7, OCLC 1091928837).

- André Chamot et Jean Hutter (dir.), Le temps de la Mob en Suisse Romande : 1939-1945, Lausanne, Payot, , 237 p. (ISBN 978-2-601-00396-3, OCLC 6488312).

- (fr) Le Général Guisan, Le commandement de l’armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, Willi Gautschi, Payot, Lausanne, 1991. (ISBN 978-3858235169).

- (fr) Une autre Suisse, 1940-1944, Jean-Pierre Richardot, Questions d’époque, 268 p. (ISBN 2830910214).

- (en) Switzerland Under Siege 1939-1945, Leo Schelbert, Picton Press, 2000. (ISBN 0-89725-414-7).

- (en) Between the Alps and a Hard Place, Switzerland in World War II and the Rewriting of History, Angelo M. Codevilla, Regnery Press, 2000, 248 p. (ISBN 0-89526-238-X).

Articles connexes

Liens externes

- (en) La neutralité de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale.

- (fr) La troupe d’aviation suisse et la Seconde Guerre mondiale.

- (fr) Histoire des troupes d’aviation suisse de 1938 - 1946, incluant les combats aériens de juin 1940.

- (fr) Les incidents aériens en Suisse de mai-juin 1940.

- (fr) Les Suisses face au Reich : Y a-t-il eu résistance ?.