Castanet-le-Haut

Castanet-le-Haut [\kas.ta.ne lə o\] (en occitan Castanet lo Naut [\kas.ta.'net lu 'nawt\]) est une commune française située dans l'ouest du département de l'Hérault, en région Occitanie.

| Castanet-le-Haut | |

Castanet-le-Haut. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Béziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc |

| Maire Mandat |

Max Allies 2020-2026 |

| Code postal | 34610 |

| Code commune | 34055 |

| Démographie | |

| Gentilé | Castanetois |

| Population municipale |

218 hab. (2020 |

| Densité | 7,9 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 40′ 07″ nord, 2° 58′ 21″ est |

| Altitude | 450 m Min. 389 m Max. 1 124 m |

| Superficie | 27,55 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pons-de-Thomières |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://castanetlehaut.fr |

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le Dourdou de Camarès, la Mare, le Bouissou, l'Héric et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (les « crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare », « le Caroux et l'Espinouse » et la « montagne de l'Espinouse et du Caroux »), deux espaces protégés (l'« Espinouse » et Le Caroux-Espinouse) et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Castanet-le-Haut est une commune rurale qui compte 218 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 701 habitants en 1846. Ses habitants sont appelés les Castanetais ou Castanetaises.

Géographie

Localisation

Commune de l'Hérault, limitrophe avec les départements du Tarn et de l'Aveyron, elle se trouve dans le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Communes limitrophes et proches

Les communes limitrophes sont Saint-Geniès-de-Varensal, Cambon-et-Salvergues, Rosis, Arnac-sur-Dourdou, Mélagues et Murat-sur-Vèbre.

|

Brusque (11.46 / 22,15 km) Arnac-sur-Dourdou (7.24 / 16,02 km) Moulin-Mage (14.42 / 22,08 km) Murat-sur-Vèbre (9.80 / 16,48 km) |

St-Félix-de-Sorgues (24.05 / 41,06 km) Sylvanès (18.53 / 31,46 km) |

Montagnol (19.09 / 33,98 km) Tauriac-de-Camarès (13.27 / 24,96 km) Mélagues (8.74 / 18,72 km) St-Geniès-de-Varensal (2.89 / 5,50 km) |

|

| Nages (15.70 / 28,78 km) |

N | Dio-et-Valquières (20.18 / 31,05 km) | ||

| O Castanet-le-Haut E | ||||

| S | ||||

| Lac du Laouzas (16.19 / 25,81 km) Cambon-et-Salvergues (9.27 / 25,64 km) St-Julien (10.94 / 43,95 km) Olargues (13.21 / 38,35 km) Mons-la-Trivalle (10.82 / 34,88 km) |

Douch (hameau) (6.34 / 19,56 km) |

St-Étienne-Estréchoux (10.92 / 13,93 km) St-Gervais-sur-Mare (5.77 / 8,20 km) Taussac-la-Billière (9.42 / 17,68 km) Lamalou-les-Bains (12.07 / 19,86 km) Combes (9.33 / 19,76 km) Rosis (5.69 / 16,43 km) |

Hameaux et lieux-dits

Les hameaux et lieux-dits suivants (masages en occitan) occupent la commune[1].

_ferme_Rec-d'Agout.JPG.webp)

|

|

|

- Barthas (le) = buisson en occitan

- Basset (le) (anciennement mas de l'église) = surnom des occupants vers 1700

- Bessou (le) = jumeau, car effectivement créé par François Rivemale qui était un enfant jumeau

- Clèdes (les) = les claies

- Deves (le) = terre dont l'usage est réglementé (cf. défens)

- Fagairolles = lieu de fougères

- Fau (le) = le hêtre

- Ginestet = lieu de genets

- Moulières = désigne peut-être un terrain humide ou bien alors désigne une grosse pierre, un rocher, servant de bornage (de l'occitan mollo et par delà du bas-latin mutulone dérivant du latin mutulus, « pierre en saillie »)

- Nougayrol (le) = lieu planté de noyers

- Péras (le) = lieu planté de poiriers

- Prat-de-Sebe (le) = nom du propriétaire (prat désignant le pré, le pâturage, ou le jardin)

- Rec d'Agout (le) = source de l'Agout

- Sansac (appelé autrefois Celieusses) = nom du propriétaire vers 1650

- Sauzes (les) = saules (les)

Géologie et relief

La commune a toujours été fortement marquée par sa géographie. Elle se situe en partie dans le massif granitique de l'Espinouse, dont le sommet est le point culminant du département. L'autre partie est formée par un plateau calcaire bordé par les falaises abruptes d'Olques. Les hameaux (Castanet, Pabau, Moulières) accrochés aux pentes de la montagne dépendaient fortement de la culture des châtaigniers qui est à l'origine du nom de la commune. Les familles qui habitaient là, étaient composées de petits propriétaires de minuscules champs et de châtaigneraies. La zone du plateau permettait la culture du seigle et l'élevage (ovin, bovin). Elle était divisée entre quelques (grosses) fermes propriétés de familles riches vivant dans les villes (Saint-Gervais, Bédarieux). Ces fermes étaient exploitées par des familles de métayers (souvent de père en fils). Les deux territoires de la commune dépendaient de deux paroisses différentes (Notre-Dame et Saint-Amans de Mounis) et de deux entités administratives différentes (la communauté de Castanet et celle de Saint-Gervais-Terre-Foraine). De ce fait, elles avaient chacune une vie sociale relativement indépendante.

Hydrographie

Castanet-le-Haut est située dans la vallée de la Mare qui prend sa source dans son territoire, au Prat de Cèbe, et qui va se jeter dans l’Orb à Hérépian, après avoir traversé tout le canton. Le hameau de Castanet (qui donne son nom à la commune) est traversé par le ruisseau de Capials qui se jette dans la Mare, à la hauteur d'un très ancien moulin, autrefois propriété indivise des habitants de ce hameau.

Voies d'accès et transports

La route D922 montant de Saint-Gervais-sur-Mare franchit le col de la Croix de Mounis (810 m), puis donne accès soit à l'Aveyron par la route D53 qui emprunte le col du Coustel (883 m), soit au Tarn après avoir franchi le Dourdou par le pont de la Mouline. Anciennement, la circulation des hommes et des biens vers le Rouergue se faisait essentiellement à partir du Poujol en empruntant le col du Pas de la Lauze.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[2].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cambon-et-Salvergues », sur la commune de Cambon-et-Salvergues, mise en service en 1998[7] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 9,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 477,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 49 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 10,9 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[13].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14] - [15].

Trois espaces protégés sont présents sur la commune :

- le parc naturel régional du Haut-Languedoc, créé en 1973 et d'une superficie de 307 184 ha, qui s'étend sur 118 communes et deux départements[16]. Implanté de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Océan Atlantique et mer Méditerranée, ce territoire est un véritable balcon dominant les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais[17] - [18] ;

- l'« Espinouse », une réserve biologique dirigée, d'une superficie de 185,8 ha[19] ;

- Le Caroux-Espinouse, une réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'une superficie de 1 693,9 ha[20].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats[22] :

- « le Caroux et l'Espinouse », d'une superficie de 2 316 ha, un site remarquable par sa position intermédiaire entre les domaines atlantique, continental et méditerranéen. Il accueille les tourbières les plus méridionales du Massif central[23] ;

- les « crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare », d'une superficie de 1 481 ha, abritant quatre espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Miniopterus schreibersi), et plus particulièrement le Minioptère de Schreibers[24] ;

et un au titre de la directive oiseaux[22] :

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

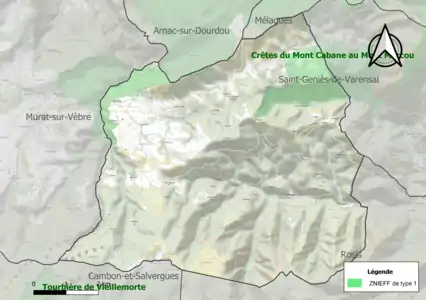

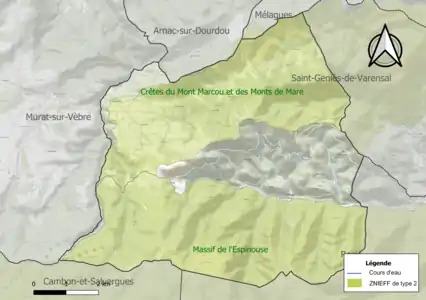

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[26] : les « falaises d'Orques » (293 ha), couvrant 2 communes du département[27] et les « Pont de la Mouline, vallée du Dourdou d'Arnac à Brusque, forêts du Haut-Dourdou, du Mayni et de Saint-Thomas » (2 606 ha), couvrant 6 communes dont trois dans l'Aveyron, deux dans l'Hérault et une dans le Tarn[28] et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [26] :

- les « crêtes du Mont Marcou et des Monts de mare » (3 441 ha), couvrant 7 communes dont une dans l'Aveyron et six dans l'Hérault[29] ;

- le « massif de l'Espinouse » (20 035 ha), couvrant 19 communes du département[30].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Castanet-le-Haut.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Castanet-le-Haut est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [31] - [I 1] - [32]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (82,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (82,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (56,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (13,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (12,4 %), zones agricoles hétérogènes (10,1 %), prairies (7,5 %)[33].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Castanet-le-Haut est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques particuliers : le risque minier et le risque de radon[34]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[35].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Dourdou de Camarès, la Mare, le Bouissou et le ruisseau d'Héric. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1987, 1995, 1996, 1997 et 2014[36] - [34].

Castanet-le-Haut est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 8] - [37].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 24,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 212 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 110 sont en en aléa moyen ou fort, soit 52 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[38] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[39].

Risque particulier

L’étude Scanning de Géodéris réalisée en 2008 a établi pour le département de l’Hérault une identification rapide des zones de risques miniers liés à l’instabilité des terrains[40]. Elle a été complétée en 2015 par une étude approfondie sur les anciennes exploitations minières du bassin houiller de Graissessac et du district polymétallique de Villecelle. La commune est ainsi concernée par le risque minier, principalement lié à l’évolution des cavités souterraines laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines[41].

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Castanet-le-Haut est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[42].

Toponymie

Le nom de la commune vient du latin « castanetum » se traduisant par : châtaigneraie[43] - [44], puis est nommé « de Castaneto » à l'ablatif en 1271[45].

Histoire

Habitée au moins depuis l'époque gallo-romaine, des traces d’un camp romain situé au Plos des Brus peuvent laisser penser que des familles aient pu vivre sous les pentes de l’Espinouse dès l'époque gallo-romaine. Des tombes de type wisigothique ont été retrouvées au Nougayrol.

La commune garde de nombreuses traces de l'activité des hommes : anciennes mines d'anthracite, châtaigneraies en terrasses aujourd'hui abandonnées. Désertée lors de l'exode rural, elle ne vit plus aujourd'hui que du tourisme vert et d'un peu d'agriculture.

Castanet-le-Haut faisait partie du diocèse de Castres et de la sénéchaussée de Béziers. Pendant la révolution, l'église de Saint-Amans-de-Mounis a été fermée et vendue aux enchères à un montpelliérain. Un inventaire de son mobilier a été dressé. Les conditions de son retour au culte restent à découvrir. Des prêtres non jureurs se cachaient tout près (fermes du Barthas, du Basset), on peut supposer avec la complicité de la population. Au début de la Révolution, la commune était initialement rattachée au département du Tarn, puis en l'an X, il fut décidé son appartenance à l'Hérault avec toute la vallée de la Mare.

Le territoire actuel de Castanet-le-Haut est formé de celui de la commune initiale de Castanet-le-Haut et d'une partie de la commune disparue de Saint-Gervais-Terre-Foraine. Le changement est intervenu en 1827.

Le , une forte colonne allemande motorisée d’environ 2 000 hommes, composée de 116 camions et de plus de 20 canons, vient de Toulouse et traverse le Tarn en direction de la Vallée du Rhône[46]. Afin de la retarder et de l'affaiblir, 120 hommes résistants du Corps-franc de la Montagne Noire (CFMN) lui tendent une embuscade au Pont-de-la-Mouline, imparfaitement détruit. La colonne a enlevé un grand portail à l'auberge de la Mouline, s'en est servi pour couvrir le trou dans la chaussée et a pu passer. Dans le combat très dur qui s'est engagé, neuf résistants ont perdu la vie[47] - [48] - [49] - [50], le reste peut se replier et se sauver grâce au brouillard qui se lève. Les allemands ont eu également des pertes[51], avant de poursuivre leur route.

Avant 2014, la commune faisait partie du canton de Saint-Gervais-sur-Mare, canton aujourd'hui disparu.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Castanet-le-Haut se blasonnent ainsi : d'or à trois billettes couchées de sinople rangées en fasce[52]. |

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[53]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[54].

En 2020, la commune comptait 218 habitants[Note 9], en augmentation de 10,1 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 29,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (35,4 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,9 % la même année, alors qu'il est de 27,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 108 hommes pour 103 femmes, soit un taux de 51,18 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (47,76 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 89 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 180 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 610 €[I 5] (20 330 € dans le département[I 6]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 7] | 8,6 % | 16,5 % | 11,1 % |

| Département[I 8] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 9] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 126 personnes, parmi lesquelles on compte 67,5 % d'actifs (56,3 % ayant un emploi et 11,1 % de chômeurs) et 32,5 % d'inactifs[Note 11] - [I 7]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 10]. Elle compte 21 emplois en 2018, contre 35 en 2013 et 40 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 73, soit un indicateur de concentration d'emploi de 28,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 51,5 %[I 11].

Sur ces 73 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 14 travaillent dans la commune, soit 19 % des habitants[I 12]. Pour se rendre au travail, 89 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 5,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 13].

Secteurs d'activités

10 établissements[Note 12] sont implantés à Castanet-le-Haut au [I 14]. Le secteur de l'industrie manufacturière, des industries extractives et autres est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 40 % du nombre total d'établissements de la commune (4 sur les 10 entreprises implantées à Castanet-le-Haut), contre 6,7 % au niveau départemental[I 15].

Entreprises et commerces

L'économie traditionnelle de Castanet-le-Haut était l'agriculture dont l'élevage ovin : le lait, dirigé vers les caves de Roquefort, servait à faire le célèbre fromage.

Le territoire du plateau était divisé entre différentes fermes exploitées essentiellement en métayage.

Les surfaces en pente du territoire était consacrées à la culture des châtaigniers. Les châtaignes étaient séchées et transformées dans des séchoirs en châtaignons pour une meilleure conservation. Une partie de cette production était expédiée à travers toute la France.(Ils servaient à farcir les dindes de Noël)

Le bois du châtaignier était exploité par les tonneliers et les fabricants de cercles de barriques (cercliers). Les taillis de châtaigniers sont utilisés pour fabriquer des tuteurs (piquets de vigne) recherchés par les vignerons des plaines du Languedoc.

Au XIXe et XXe siècles, l'activité des mines de charbon (anthracite) s'est développée et occupait une grande partie de la population ; elle a amené une immigration principalement espagnole et polonaise. En 1939 a été construit à Andabre un bâtiment HLM (Les Cantines) pour loger tous ces immigrés. Vers 1900, de nombreuses familles des bassins miniers de Carmaux Decazeville vinrent s'installer dans la commune. Ce charbon était exporté par une ligne de chemin de fer arrivant à Plaisance (Saint-Geniès-de-Varensal).

En 2009, sont mises en service sur l'Espinouse, huit éoliennes pour une puissance totale de 13,8 MW.

Agriculture

La commune est dans les « Plateaux du Sommail et de l'Espinouze », une petite région agricole occupant une frange nord-ouest du département de l'Hérault[58]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est la combinaisons de granivores (porcins, volailles)[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 15] (12 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 714 ha[60] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_vue_sur_les_falaises_d'Olque.jpg.webp)

- La chapelle Saint-Eutrope de Castanet-le-Haut est le but d'un pèlerinage annuel chaque 30 avril pour la fête de saint Eutrope de Saintes.

- Église Saint-Amans-de-Mounis, reconstruite en 1851 à la place d'une église romane menaçant ruine.

- Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut (existait en 1650). Le presbytère a été construit dans les années 1861-1863 (une étude avec plans datée de 5/1861). En 1899, un projet qui n'a pas vu le jour, devait substituer au clocher-mur actuel un clocher classique. Le parvis actuel est situé à l'emplacement de l'ancien cimetière.

Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut

Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut

Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut. Chapelle de Notre-Dame de Lourdes.

Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut. Chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut et son presbytère.

Église Notre-Dame de Castanet-le-Haut et son presbytère. Église de Saint-Amans-de-Mounis.

Église de Saint-Amans-de-Mounis.

- Le moulin du Nougayrol (vers 1750). Le 25 février 1847, Marie Delort, célibataire, âgée de 44 ans, sœur de Catherine la propriétaire, en allant ouvrir l'arrivée de l'eau, est tombée dans le gouffre de la rivière et s'y est noyée. En souvenir de ce drame, le gouffre est appelé aujourd'hui « le gouffre de la Femme ».

- À l'entrée du village le moulin de La Saigne du XVIe siècle était "indivis" entre les habitants du village (cité dans des reconnaissances féodales de 1595). En 1810, son toit était encore recouvert de chaume (dans un acte de vente de ce moulin, il est dit en mauvais état). Il a été par la suite recouvert de lauzes. Son meunier Pierre Mas et son épouse Catherine Delort (fille de l'ancien propriétaire du moulin du Nougayrol), exploitaient ces deux moulins. Ce couple est décédé à huit jours d'intervalle en septembre 1870. Les moulins ont alors cessé de tourner.

- Croix de Mounis (table d'orientation).

- Les falaises d'Olque (souvent orthographiées par erreur Orque. Le nom historique attesté dans tous les textes - ancien cadastre, carte de Cassini, tous les actes d'état civil etc.) est bien Olque).

- Point de vue du Pas de la Lauze, muni d'une table d'orientation.

- Ruines du château dit le Castellas.

- Le cimetière wisigothique proche du moulin du Nougayrol. Aujourd'hui il a été fouillé et il ne demeure plus qu'un amas de pierres. Dans les années 1950, il y avait encore des tombes vides faites avec des longues pierres plates.

Vue de Castanet

Vue de Castanet Vue du parvis de l'église

Vue du parvis de l'église Le moulin de La Saigne du XVIe siècle, sur le ruisseau de Capials.

Le moulin de La Saigne du XVIe siècle, sur le ruisseau de Capials. Moulin du Nougayrol.

Moulin du Nougayrol.

Personnalités liées à la commune

- Charles Alliès (1903-1988) homme politique, sénateur de l'Hérault.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[21].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[59].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Castanet-le-Haut (34055) », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Castanet-le-Haut » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Castanet-le-Haut » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Castanet-le-Haut » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Castanet-le-Haut » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cambon-et-Salvergues - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Castanet-le-Haut et Cambon-et-Salvergues », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cambon-et-Salvergues - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Castanet-le-Haut et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional du Haut-Languedoc en chiffres », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional du Haut-Languedoc – charte 2011-2023 », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Castanet-le-Haut », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101424 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101419 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112019 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Castanet-le-Haut », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « falaises d'Orques » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Pont de la Mouline, vallée du Dourdou d'Arnac à Brusque, forêts du Haut-Dourdou, du Mayni et de Saint-Thomas » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « crêtes du Mont Marcou et des Monts de mare » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif de l'Espinouse » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Castanet-le-Haut », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Castanet-le-Haut », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Étude Scanning de Géodéris », sur http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque minier.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Compoix de Saint-Martial (Gard) XVIe et XVIIe siècles. Lexique agraire, publié par Pierre Casado (éditeur scientifique), sur le site compoix.univ-montp3.fr (consulté le ).

- Castanetum, publié sur le site dicolatin.com (consulté le ).

- Frank R. Hamlin et abbé André Cabrol (appendice, pages 434 à 450), Toponymie de l'Hérault : Dictionnaire topographique et étymologique, Millau, Éditions du Beffroi et Études Héraultaises, , 20 p., in-8° (lire en ligne [PDF]), p. 15.

- « Comment le Tarn s'est libéré », la Dépêche, (lire en ligne)

- Castanet-le-Haut (Hérault) Pont-de-la-Mouline, combat du 23 août 1944

- À la commémoration des combats du pont de la Mouline

- Il y a 74 ans au pont de la Mouline, les combats faisaient rage.

- ROGER MOMPEZAT 1899 - 1958

- Voir des photos dans commons:Category:Mémorial de la Résistance de Castanet-le-Haut.

- Didier Catarina et Jean-Paul Fernon, Armorial des communes de l'Hérault, Artistes en Languedoc, (ISSN 1264-5354), p 35.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Hérault (34) », (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Castanet-le-Haut - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre David, « Le moulin de Nougayrol à Castanet-le-Haut », Les moulins de l’Hérault, no 20, , p. 245-255

- Louis Anglade, « Moulin de la Saigne, Castanet-le-Haut (Hérault) », Les moulins de l’Hérault, nos 26-29, , p. 43-52

- Gaston Féral, Notice sur les projets de construction de lignes de chemins de fer d'Albi à Montauban, de Castelnaudary à Laguépie, de Gaillac, Graulhet, Lavaur à Castanet-le-Haut, Puycelci, Gaston Féral, s.d., 16 p.

- Christian Giusti, « Au sujet des relations du Protérozoïque supérieur et du Paléozoïque en Montagne Noire : la discordance tectonisée de Castanet-le-Haut (Sud du Massif central, France) », Geo physio, no 10, , p. 1-11

- Gilbert Crepel, Le haut pays minier, histoire et techniques : Boussargues, Bousquet d'Orb, Castanet, Castan, Graissessac.., Montpellier, Espace sud éditions, coll. « L'univers des hommes », , 323 p.

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Castanet-le-Haut (1644-1792) [0,60 ml]. Cote : 55 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :