Olargues

Olargues [o.laʁ.gə], (en occitan Olargues [u.'lar.ɣɛs]), est une commune française située dans l'ouest du département de l'Hérault en région Occitanie. Elle est située dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France.

| Olargues | |

Vue générale | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Béziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Minervois au Caroux |

| Maire Mandat |

Jean Arcas 2020-2026 |

| Code postal | 34390 |

| Code commune | 34187 |

| Démographie | |

| Gentilé | Olarguais |

| Population municipale |

608 hab. (2020 |

| Densité | 33 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 33′ 26″ nord, 2° 54′ 55″ est |

| Altitude | Min. 148 m Max. 760 m |

| Superficie | 18,6 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Olargues (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pons-de-Thomières |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Jaur, le ruisseau de Mauroul, le ruisseau de Rautely, le ruisseau d'Escagnès et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ses habitants sont appelés les Olarguais (los olargueses). Olargues était le chef-lieu d'un canton (le canton d'Olargues) et le siège de la communauté de communes Orb et Jaur.

Olargues est une commune rurale qui compte 608 habitants en 2020. Elle est ville-centre de l'unité urbaine d'Olargues. Ses habitants sont appelés les Olarguais ou Olarguaises.

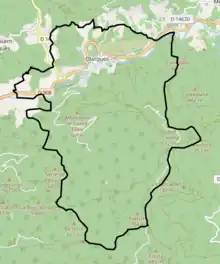

Géographie

La commune se situe dans le nord-ouest du département de l'Hérault, à environ 35 kilomètres à vol d'oiseau de Béziers (50 km par deux routes départementales). Olargues se trouve sur la départementale D908 (ancienne route nationale 608) entre Bédarieux et Saint-Pons-de-Thomières d'où partent les deux principales routes pour rejoindre la plaine littorale (la voie ferrée est désaffectée et a été réaménagée en piste cyclable par le conseil général).

Le village se situe au bord de la rivière Jaur, à 6 km en amont de sa jonction avec le fleuve Orb, dans une vallée étroite au sud des monts de l'Espinouse. De par son histoire, Olargues a la particularité d'être situé sur un socle rocheux formant une colline, "puòg" en occitan, qui donne son nom a un quartier du village, et qui est presque encerclée par les eaux du Jaur. C'est une commune des « Hauts cantons de l'Hérault ». Elle fait partie de l'arrière-pays biterrois.

Communes limitrophes

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[1] - [2].

Un espace protégé est présent sur la commune : le parc naturel régional du Haut-Languedoc, créé en 1973 et d'une superficie de 307 184 ha, qui s'étend sur 118 communes et deux départements[3]. Implanté de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Océan Atlantique et mer Méditerranée, ce territoire est un véritable balcon dominant les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais[4] - [5].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Trois ZNIEFF de type 2[Note 1] sont recensées sur la commune[6] :

Toponymie

Olargues dériverait d'un nom d'homme germanique Olaricus[10].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes d'Olargues se blasonnent ainsi : d'azur à un pot d'or avec l'anse du même[11]. Ce sont des armes parlantes, la marmite se dit ola en occitan. |

|---|

Histoire

Antiquité

Nous n'avons aucune information certifiée sur Olargues pendant l'antiquité. Il semble malgré tout que des villas agricoles aient existé dès 118 av. JC. dont la villa agricole de Julius (Julio aujourd'hui)Commune de Saint-Vincent d'Olargues.

Moyen Âge

Ce n'est qu'au Moyen Âge que le village fut fortifié. Le château fort a été bâti au XIIe siècle. Les fortifications de la ville furent élevées au XIIIe siècle. La cité a été assiégée lors de la croisade contre les Albigeois durant les opérations militaires menées par Simon de Montfort en 1210. Mais de cette époque, il ne reste que l'ancien donjon carré, devenu le clocher de l'église Saint-Laurent, et le Pont du Diable qui enjambe le Jaur ainsi que les rues qui rejoignent la citadelle. Des fouilles menées en partenariat avec le ministère de la Culture et l'association Concordia ont permis de découvrir des vestiges de l'ancienne église ainsi que des traces de l'habitat de l'ancien château féodal. Ces fouilles sont en cours de valorisation.

Temps modernes

En 1629, après avoir subi les guerres de religion et les pillages organisés, la citadelle fut détruite sur les ordres du cardinal de Richelieu. Les troupes de Louis XIII envahirent le Languedoc turbulent pour assiéger les forteresses.

L'église Saint-Laurent fut construite au XVIIe siècle dans le village. Des vestiges comme la porte Neuve, la porte Gaubert ou des pans de remparts témoignent aujourd'hui des anciennes fortifications de la ville.

Révolution française

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée « société populaire des sans-culottes montagnards » en octobre 1793[12].

Époque contemporaine

Aux XVIIIe et XIXe siècles, Olargues est devenu un gros bourg dynamique, ce qui lui a permis de s'imposer comme un centre économique de la vallée du Jaur grâce notamment à ses foires. L'agriculture constituait une source de revenus importante. Ainsi, des spécialités comme la culture des châtaigniers (le marron d'Olargues est fêté annuellement), de la vigne, des oliviers et des cerisiers ont permis à Olargues de se développer et de faire sa renommée sur les marchés jusqu'à Paris. La mise en place de la voie de chemin de fer Mazamet-Bédarieux a constitué un atout considérable. Inaugurée dans son ensemble le en 1889, cette ligne a nécessité la construction d'ouvrages d'art tels que le Pont ferroviaire d'Olargues construit par la Cie de travaux métalliques Fives-Lille et situé à l'entrée est du village, viaduc souvent considéré à tort comme un ouvrage dû à Gustave Eiffel. La ligne n'est plus exploitée depuis 1972 pour les voyageurs, et 1987 pour les marchandises. Elle a été réaménagée en piste cyclable dite « voie verte » de Mazamet à Villemagne-l’Argentière proche de Bédarieux par le conseil général de l'Hérault.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[13]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[14].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[13].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[16] complétée par des études régionales[17] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Berlou », sur la commune de Berlou, mise en service en 1988[18] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[19] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 15,2 °C et la hauteur de précipitations de 908,5 mm pour la période 1981-2010[20]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Carcassonne », sur la commune de Carcassonne, dans le département de l'Aude, mise en service en 1948 et à 59 km[21], la température moyenne annuelle évolue de 13,7 °C pour la période 1971-2000[22], à 14,1 °C pour 1981-2010[23], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[24].

Urbanisme

Typologie

Olargues est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [25] - [I 1] - [26]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Olargues, une agglomération intra-départementale regroupant 6 communes[I 2] et 2 458 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[I 3] - [I 4]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 5] - [I 6].

L'architecture d'Olargues s'est modifiée au fil du temps. Le pont de Bonnafous et le pont de l'ancienne gendarmerie sont venus offrir deux nouvelles entrées de part et d'autre de la ville. Dans les années 1930, la place Alexandre-Laissac a été aménagée avec la construction de l'actuel hôtel de ville et du groupe scolaire. Aujourd'hui, Olargues bénéficie d'infrastructures nouvelles comme le collège Alexandre-Laissac et le restaurant scolaire inaugurés en 2004.

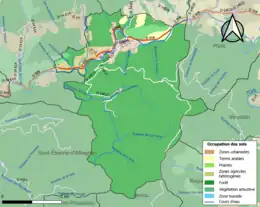

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (89,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (86,5 %), zones urbanisées (4,9 %), zones agricoles hétérogènes (3,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,9 %), cultures permanentes (2,4 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Olargues est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[28]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[29].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Jaur. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1995, 1996, 1997, 2008, 2011, 2014 et 2018[30] - [28].

Olargues est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 6] - [31].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[32]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 35,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 387 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 307 sont en en aléa moyen ou fort, soit 79 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[35].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune d'Olargues est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[36].

Politique et administration

Liste des maires successifs

C'est à la Révolution qu'Olargues est devenu chef-lieu de canton, fonction que la commune a conservée jusqu'en 2015. Depuis cette date, la commune fait partie du canton de Saint-Pons-de-Thomières.

Démographie

Au dernier recensement, la commune comptait 608 habitants.

La population d'Olargues a augmenté d'environ 10 % entre 1975 et 1999, ce qui correspond à une augmentation moyenne annuelle de 1,2 %. Cette augmentation s'est accrue entre 1999 et 2007 pour atteindre 14 %.

Après avoir connu une désertification rurale importante, le village d'Olargues, mais également l'ensemble du canton d'Olargues, accueille une nouvelle population. Il s'agit à la fois de nouveaux retraités mais également de jeunes actifs. Cette évolution démographique s'inscrit dans la tendance départementale de forte augmentation principalement due à l'héliotropisme. Localement, ce dynamisme est soutenu, d'une part, par la recherche d'un meilleur cadre de vie, l'amélioration des infrastructures routières, la modernisation des équipements pour une population composée de jeunes actifs, d'étrangers mais aussi d'autochtones qui après leurs études ou à la fin de leur carrière reviennent s'installer. Cet attrait explique l'augmentation des prix de l'immobilier au cours de ces dernières années.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 249 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 485 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 390 €[I 7] (20 330 € dans le département[I 8]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 9 % | 10,5 % | 10,3 % |

| Département[I 10] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 399 personnes, parmi lesquelles on compte 69,2 % d'actifs (59 % ayant un emploi et 10,3 % de chômeurs) et 30,8 % d'inactifs[Note 8] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 276 emplois en 2018, contre 257 en 2013 et 238 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 243, soit un indicateur de concentration d'emploi de 113,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 49,6 %[I 13].

Sur ces 243 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 127 travaillent dans la commune, soit 52 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 73,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 4,1 % les transports en commun, 11,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 11,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

78 établissements[Note 9] sont implantés à Olargues au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 78 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 11,5 % | (6,7 %) |

| Construction | 7 | 9 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 20 | 25,6 % | (28 %) |

| Information et communication | 1 | 1,3 % | (3,3 %) |

| Activités immobilières | 3 | 3,8 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 11 | 14,1 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 20 | 25,6 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 7 | 9 % | (8,1 %) |

Le secteur de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 25,6 % du nombre total d'établissements de la commune (20 sur les 78 entreprises implantées à Olargues), contre 14,2 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Olargues s'est tournée vers le tourisme et l'économie de services. Chef-lieu d'un grand canton de 13 communes, Olargues regroupe de divers services administratifs et commerciaux qui font du village une cité dynamique. Le village est le siège du pays d'accueil touristique du Haut Languedoc. L'activité touristique a permis la création de commerces mais également de plusieurs types d'hébergement au sein du village. Le secteur sanitaire et social est particulièrement représenté (établissement pour personnes âgées, services de soins à domicile).

L'industrie, peu présente dans la région, est représentée par une usine de production hydraulique d'électricité et anciennement par une petite unité de production de matières plastiques.

L'agriculture a cédé du terrain, mais il demeure quelques exploitants spécialisés dans les plantes médicinales, les fruits et légumes transformés, le miel et le pollen ou encore le vin, comme le petit domaine de Lisson, qui a défriché d'anciennes terrasses en flanc de coteau pour planter des cépages nobles sur ces terroirs et faire du vin de qualité dans sa cave voûtée.

Olargues abrite le centre scientifique de recherches Cebenna[39] du nom de la femme condamnée par les dieux de l'Olympe à être engloutie par le Caroux. La création du centre a été décidée par le conseil général de l'Hérault qui a souhaité à partir de 1988 créer un réseau de centres scientifiques spécialisés sur le territoire départemental. Le centre a vocation à valoriser le patrimoine, à sauvegarder les milieux naturels et la géologie tout en privilégiant une approche scientifique. Aujourd'hui, le centre tient un rôle important pour le village. Dans le cadre de l'écotourisme, il accueille régulièrement des étudiants stagiaires et met en place des animations auprès de différents publics (sorties pédagogiques, conférences). Il est doté d'un auditorium, d'un laboratoire, de salles informatiques, d'un kaléidoscope et d'une médiathèque.

Agriculture

La commune est dans le « Soubergues », une petite région agricole occupant le nord-est du département de l'Hérault[40]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est la culture de fruits ou d'autres cultures permanentes[Carte 4]. Deux exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 13] (35 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 6 ha[42] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'architecture du site et son aspect médiéval ont permis à Olargues d'être classée et inscrite à l'inventaire national des sites.

Le patrimoine comporte :

- Les gravures rupestres dites Peiro escrito. L'ensemble des gravures rupestres fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [43].

- le clocher du XVe siècle, un aménagement de l'ancien donjon du château, seul vestige de l'église Saint-Laurent d'Olargues. Le clocher fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [44].

- le pont du XIIe siècle, (dit « pont du Diable »). Le pont fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [45].

- l'ensemble du vieux village composé de rues et ruelles pavées et de caladas (rues en pente empierrées de galets du Jaur) ;

- Église Saint-Laurent d'Olargues, construite au XVIIe siècle et dotée d'un orgue classé. L'ancien clocher a été inscrit au titre des monuments historiques en 1928[46]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[46].

- Église décanale Saint-Laurent d'Olargues.

- la chapelle Saint-Roch d'Olargues ;

- la chapelle Saint-Étienne d'Olargues ;

- la chapelle Notre-Dame-de-Montligeon de Rieumègé ;

- la chapelle Saint-Martin-des-œufs d'Olargues ;

Église Saint-Laurent d'Olargues

Église Saint-Laurent d'Olargues.jpg.webp) Église décanale Saint-Laurent d'Olargues

Église décanale Saint-Laurent d'Olargues Chapelle Saint-Roch d'Olargues

Chapelle Saint-Roch d'Olargues Chapelle Saint-Martin-des-œufs d'Olargues

Chapelle Saint-Martin-des-œufs d'Olargues

- l'escalier de la Commanderie composé de 64 marches chacune taillée dans une même pierre ;

- le Musée d'arts et traditions populaires situé dans une ancienne maison bourgeoise de l'escalier de la Commanderie ;

- le pont ferroviaire d'Olargues (ancien pont de chemin de fer conçu par les ingénieurs des ponts et chaussées de l'Hérault, construit par les ateliers Fives-Lille et exploité par la Compagnie du Midi puis la SNCF, devenu piste cyclable) ;

- le mémorial Jean-Moulin et la stèle des déportés situés au faubourg du Gué ;

- la mairie ;

Mairie d'Olargues

Mairie d'Olargues - le centre multimédia CEBENNA composé d'une médiathèque et d'un centre de recherche géologique ;

- le site du Fréjo sur les rivages du Jaur ;

- la région d'Olargues est riche en cavités formant de nombreuses grottes parmi lesquelles se trouvent les grottes de Vezelle, de l'Asperge et du Macoume. Ces dernières ont fait l'objet d'une demande de classement au patrimoine mondial de l'Unesco pour leurs spécificités et l'importance de leur préservation.

Olargues est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le village est situé sur la Via Tolosane reliant Arles à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le seul chemin qui se parcourt dans les deux sens pouvant mener aussi vers Rome ou Jérusalem.

La commune, à l'intérieur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, figure au palmarès de l'association « les plus beaux villages de France ».

Cette commune a donné son nom à une variété de châtaigne locale (le marron d'Olargues) qui est encore cultivé dans la région.

En 1990, les rues du vieux village ont servi de lieux de tournage au film Merci la vie de Bertrand Blier. Plusieurs scènes ont été tournées rue Neuve, rue de la Place, rue du Pioch et dans l'escalier de la Commanderie. Ce film évoque les aventures de deux jeunes filles jouées par Charlotte Gainsbourg et Anouk Grinberg. Des acteurs renommés comme Gérard Depardieu; Jean Carmet;Annie Girardot;Jean-Louis Trintignant et Michel Blanc ont également participé à ce tournage.

- En 2002, l'hebdomadaire l'Express a sélectionné la cité d'Olargues pour l'intégrer dans son Tour de France des « villages chics ». Ainsi, le magazine du a brossé le portrait de vingt « lieux de rêve » répartis dans l'ensemble du territoire français parmi lesquels figurent Olargues. L'article est titré « Des voix dans la vallée »[47] en référence au festival de musique classique ainsi qu'aux différentes chorales du village. L'article relève le charme, la beauté des paysages, les richesses du patrimoine et de la gastronomie olarguaise.

Personnalités liées à la commune

- Pons 1er d’olargues, fils de Guillaume de minerve seigneur D’olargues vers 1130, qui construisit le premier castrum D’olargues.

- Alexandre Laissac, né à Olargues en 1834, décédé en 1913, fut conseiller général du canton d'Olargues avant de devenir président du conseil général.

Il fut également maire de Montpellier de 1878 à 1892 et en 1896. Il a d'abord été nommé par décret présidentiel en 1878 avant d'être élu en 1881, 1884, 1888 et 1896. Il a initié d'importants projets urbains pour la ville. À Montpellier, des halles situées boulevard du Jeu-de-Paume portent son nom. Olargues lui a rendu hommage par la construction d'un monument à son effigie dédié à sa mémoire sur la place qui porte également son nom. Plus récemment, en 2003, le nouveau collège d'Olargues construit à côté du stade de Coulayro a été baptisé collège Alexandre-Laissac.

- Don Ferdinand Vidal : né à Saint-Vincent-d'Olargues, il est devenu général de l'ordre des Chartreux au sein du monastère de la Grande Chartreuse dans l'Isère près de Voiron. Il s'agit d'un ordre religieux contemplatif fondé par saint Bruno.

Festivités - Culture

Le , Olargues a accueilli le Tour de France 2007 dans le cadre de l'étape Montpellier-Castres. Les coureurs cyclistes ont traversé la commune par la RD 908. Un sprint a eu lieu devant la gendarmerie d'Olargues et le ravitaillement a été organisé à Rieumégé. La retransmission de l'étape a débuté par Olargues. Les hélicoptères de France télévision décollèrent du stade de Coulayro.

Toute l'année, la cité d'Olargues bénéficie de nombreuses animations et festivités grâce à de nombreuses associations culturelles et sportives.

Olargues est spécialisée dans la production du marron d'Olargues qui est en réalité une variété de châtaigne. Il permet la production d'une spécialité locale que sont les « chataîgnons » fabriqués dans les secadous. Les secadous sont de petites maisons de pierres dans lesquelles on allume du feu à l'étage inférieur pour que les châtaignes disposées à l'étage supérieur puissent sécher.

Outre les marchés et les foires à la brocante régulièrement organisés, de nombreuses manifestations culturelles ont lieu tout au long de l'année. Également, des concerts d'orgue et de chorale sont organisés en l'église Saint-Laurent tout au long de l'année.

- Mars : Carnaval

- Mai : Fête des jardiniers et de la brouette

- Juin : Fête de la musique

Kermesse des écoles, fête du collège Alexandre Laissac

- Juillet : fête nationale, bal des pompiers et feu d'artifice avec embrasement de la Tour et du Pont

Festival de la vallée musicale, fête africaine

- Août : grande fête votive de la Saint-Laurent, Festibaloche[48], ce festival de musiques festives est organisé par l'Association Jazz du Jaur et le Football Club d'Olargues. Chaque année ce festival dure cinq jours (début aout), toutes les soirées sont différentes, concerts, musiques du monde, disco, bootlegs, bals, l'essentiel est que tout le monde s'amuse. L'accès à ces festivités est gratuit.

- Septembre : sur deux jours fêtes du patrimoine, des associations, animations sur le thème médiéval

- Novembre : fête des marrons et du vin nouveau

- Décembre : Marché de Noël,

Exposition de crèches du Monde dans l'Escalier de la Commanderie, la chapelle Saint-Étienne et diverses vitrines de commerçants

Activités sportives

Le village d'Olargues est doté de plusieurs équipements sportifs qui permettent la pratique de nombreux sports.

- football club Olargues (stade de Coulayro ; équipes de minimes, de benjamins, de séniors et de vétérans)

- club de tennis (terrain du Baous, à proximité du camping)

- club de VTT

- skate parc

- boulodrome municipal

- salle de danse (Le Tour des Ponts)

- salle de musculation (parvis de la salle polyvalente)

- club de judo (parvis de la salle polyvalente)

- baignade (le Jaur)

- canoë kayak

- rafting, canyoning

- accrobranches

- spéléologie

- sentiers de randonnées

À proximité

- les gorges d'Héric

- le Caroux, montagne de lumière

- le village de Roquebrun

- Saint-Pons-de-Thomières

- Bédarieux

- Béziers

- le canal du Midi

- Mer Méditerranée

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[15].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[41].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Olargues » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Olargues » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Olargues » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Olargues » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Olargues » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional du Haut-Languedoc en chiffres », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional du Haut-Languedoc – charte 2011-2023 », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Olargues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif de l'Espinouse » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Somail » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « montagne noire centrale » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Hamlin Les noms de lieux du département de l'Hérault 1983.

- Didier Catarina et Jean-Paul Fernon, Armorial des communes de l'Hérault, Artistes en Languedoc, 2004, (ISSN 1264-5354), p. 54.

- Jean-François Dubost, « Le réseau des Sociétés Politiques dans le département de l'Hérault pendant la Révolution Française (1789-1795) », Annales historiques de la Révolution française, no 278, 1989. p. 416.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Berlou - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Olargues et Berlou », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Berlou - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Olargues et Carcassonne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune d'Olargues », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Olargues », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Cebenna, site officiel

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune d'Olargues - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Notice no PA00103625, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00103624, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00103626, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise Saint-Laurent », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- L'Express

- fête Festibaloche

Voir aussi

Bibliographie

- Alain Castex, Le canton d'Olargues : analyse et rénovation rurale, S.l., s.n., , 243 p.

- Gabriel Gros, La fondation d'Olargues, Béziers, impr. Générale Barthe, Soueix, Bourdou et Rul, , 45 p.

- Robert Guiraud, Vivre en Pays Olarguais de 1870 à 1940, Bédarieux, Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, , 157 p. (ISBN 2-905551-01-1, BNF 34979460, SUDOC 006556884).

- Georges Lauze, « Histoire d'Olargues », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 1, , p. 70-78

- Georges Lauze, « Histoire d'Olargues, IIe partie », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 2, , p. 84-91

- Georges Lauze, « Histoire d'Olargues, IIIe partie », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 3, , p. 79-85

- Georges Lauze, « Histoire d'Olargues, VIe partie », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 4, , p. 99-113

- Georges Lauze, « Histoire d'Olargues, Ve partie », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 5, , p. 106-119

- Joseph Sahuc, Olargues pendant les guerres civiles du XVIe siècle, Le Vigan, Impr. Ch. Bausinger, , 12 p.

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales d'Olargues (1289-1976) [5,52 ml]. Cote : 187 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Un reportage video de TV5 Monde sur Olargues

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site sur le village