Roquebrun

Roquebrun [ʁɔ.kə.bʁœ̃] (en occitan : Ròcabrun [rɔ.kɔ.'bryn]) est une commune française située dans l'ouest du département de l'Hérault en région Occitanie.

| Roquebrun | |

Le village et les rives de l'Orb | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Béziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Minervois au Caroux |

| Maire Mandat |

Catherine Lister 2020-2026 |

| Code postal | 34460 |

| Code commune | 34232 |

| Démographie | |

| Gentilé | Roquebrunais |

| Population municipale |

606 hab. (2020 |

| Densité | 15 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 30′ 05″ nord, 3° 01′ 52″ est |

| Altitude | Min. 56 m Max. 731 m |

| Superficie | 39,64 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Pons-de-Thomières |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.roquebrun.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Orb, le Rieuberlou, le ruisseau de Landeyran, le ruisseau de Laurenque, le ruisseau d'Escagnès et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Roquebrun est une commune rurale qui compte 606 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 470 habitants en 1836. Ses habitants sont appelés les Roquebrunais ou Roquebrunaises.

Géographie

Communes limitrophes

Situation

Roquebrun est un village situé près de l’entrée méridionale du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à 35 kilomètres environ de Béziers dans les Hauts cantons de l'Hérault. La majeure partie du village se situe entre 200 et 350 mètres d'altitude. La commune comporte, outre Roquebrun, les hameaux de Ceps, Escagnes et Laurenque.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1955 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[6]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,5 | 3,7 | 6,1 | 8,3 | 12 | 15,4 | 18 | 17,7 | 14,6 | 11,6 | 7,2 | 4,3 | 10,2 |

| Température moyenne (°C) | 7,8 | 8,3 | 11,1 | 13,4 | 17,4 | 21,3 | 24,2 | 23,9 | 20,4 | 16,2 | 11,4 | 8,4 | 15,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 12 | 13 | 16,1 | 18,5 | 22,8 | 27,2 | 30,4 | 30,1 | 26,2 | 20,9 | 15,6 | 12,6 | 20,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−11,5 16.01.1985 |

−15,2 04.02.1963 |

−9 09.03.1964 |

−0,5 21.04.1991 |

2 05.05.1977 |

5,5 06.06.1989 |

7,5 01.07.1972 |

8,5 30.08.1986 |

4 27.09.1972 |

−0,5 23.10.1974 |

−7 28.11.1985 |

−11,8 25.12.01 |

−15,2 1963 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

23,8 10.01.15 |

27,2 22.02.19 |

29,7 31.03.12 |

34,7 08.04.11 |

36,1 29.05.01 |

45,7 28.06.19 |

41 07.07.1982 |

43,3 12.08.03 |

38,5 03.09.16 |

34,7 03.10.11 |

27,5 15.11.15 |

23 16.12.15 |

45,7 2019 |

| Précipitations (mm) | 68,5 | 71,6 | 44,2 | 65,4 | 61 | 40,6 | 25,8 | 46,4 | 72,7 | 106,6 | 93,3 | 86,6 | 782,7 |

Géologie

Les collines et les vallées de Roquebrun sont formées sur un pli du nord-est et un pli couche d’ouest du sud. Les roches dures exposées sont des schistes de l'Ordovicien et des dolomies du Dévonien. La dolomie forme une arête verticale sur laquelle la Tour de Roquebrun se situe. La jonction des deux forme la vallée menant au hameau de Laurenque.

Paléogéographie et paléoclimat

Roquebrun se trouve au Dévonien sur un terrane auquel appartient aussi le Massif Central[7], Ligéria, partie du superterrane hunnique, séparé du Gondwana à l'Ordovicien, et agrégé à la Laurasie au début du Carbonifère[8].

De l’Ordovicien (485 à 443 Ma), jusqu'au Dévonien (419 à 358 Ma), ainsi qu'au début de Carbonifère inférieur, la région va connaître pendant 200 Ma, la présence d'une mer peu profonde appelée mer du massif central séparant la Laurasie du Gondwana)[9].

Celle-ci disparaîtra au Carbonifère moyen (Viséen 320 Ma) pour laisser place à un super continent, la Pangée[10], bien que depuis le Dévonien les sols marins se soulèvent, provoqué par l’orogenèse hercynienne qui soulèvera et plissera la croûte océanique, transformant cette croûte en croûte continentale (prisme d'accrétion).

Dans le département de l'Hérault, l'orogenèse hercynienne est encore visible dans les gorges d'Héric qui constituent le reste du socle (appelé : racine) de la chaîne hercynienne.

Schistes fyschoide de l'Ordovicien

On trouve à Roquebrun au sud et à l'entrée du village, des schistes flyschoïdes de l’Ordovicien. Ce sont des dépôts détritiques marins avec une alternance de grès et de marnes sédimentaires typiques d'un bassin océanique[11] - [12].

Ordovicien (485 à 443 Ma)

Les sols sur lesquels se trouve Roquebrun à l'Ordovicien (comme ce qui sera plus tard la France), sont dans l'hémisphère sud, au-dessous du 30° de latitude sud, ce qui correspond actuellement à une position entre le pôle Sud et l’Afrique du Sud. Le climat y est froid à tempéré froid. La température moyenne sur la Terre est alors de 16 °C (+ 2 °C de plus qu'aujourd'hui). Le taux de CO2 est 16 fois supérieur à notre période actuelle, c'est une atmosphère quasiment irrespirable pour nous[13].

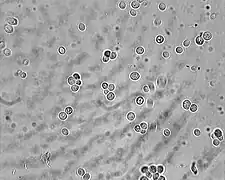

Habitat de l'Ordovicien

- Faune

La faune de l'Ordovicien est essentiellement marine. Elle est composée de trilobites, spongiaires, cœlentérés (Archeogynathus) et de cnidaires, telles que méduses, anémones et coraux.

- Flore terrestre

Elle est composée de champignons, levures et d'hépatiques

- Galerie

Calcaires bioclastiques et dolomites du Dévonien

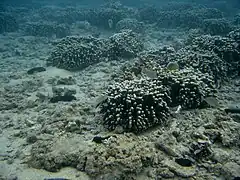

Au nord de Roquebrun (route Olargues), des calcaires bioclastiques du Dévonien, ainsi que des dolomites typique d'un plateau continental sont tous d'anciens sols marins[12].

Dévonien (419 à 358 Ma)

Les sols sur lesquels se trouve Roquebrun, au Dévonien se situaient au-dessus du 30° de latitude sud sous le tropique du Capricorne, ce qui correspond à la position ou se trouve le nord de l’Afrique du Sud, ou la Namibie actuelle.

Le climat est chaud à aride. C'est donc une mer chaude tropicale qui se trouve là où est Roquebrun. La température moyenne de la Terre est de 20 °C (+ 7 °C par rapport à aujourd'hui). Le taux ce CO2 est 8 fois supérieur au taux de CO2 d'aujourd'hui[10]. Les températures ont augmenté par rapport à l'Ordovicien (qui connaissait une ère glaciaire), avec un taux de CO2 plus bas dû en partie à l'évolution de la flore, qui sur les continents connaît les premières forêts (pro-gymnospermes)[14].

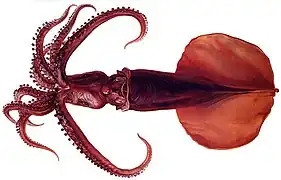

Habitat du Dévonien

- Faune

La faune marine se compose de gastéropodes, lamellibranches (ou bivalves), branchiopodes, bryozoaires, polypiers, céphalopodes et de cnidaires, telles que méduses, anémones et coraux.

La faune des calcaires de Mont-Peyroux du Dévonien inférieur est située à 3 kilomètres au-dessus de Roquebrun[15].

- Flore terrestre

Le Dévonien connaît sur les continents, les premières forêts (pro-gymnospermes)[16].

- Galerie

_(20389374790).jpg.webp) Lamellibranches ou bivalves.

Lamellibranches ou bivalves._(20300078426).jpg.webp)

_BHL11721302.jpg.webp)

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[17] - [18].

Un espace protégé est présent sur la commune : le parc naturel régional du Haut-Languedoc, créé en 1973 et d'une superficie de 307 184 ha, qui s'étend sur 118 communes et deux départements[19]. Implanté de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Océan Atlantique et mer Méditerranée, ce territoire est un véritable balcon dominant les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais[20] - [21].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 3] sont recensées sur la commune[22] : les « Adrets de l'Esquirol et du Bouis Nègre » (257 ha)[23] et la « vallée de l'Orb » (634 ha), couvrant 8 communes du département[24] et une ZNIEFF de type 2[Note 4] - [22] : la « montagne noire centrale » (34 724 ha), couvrant 27 communes du département[25].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Roquebrun.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Autres milieux

La végétation est principalement composée de vignobles et de buissons de chênes verts. Les pins parasols, les pins d'Alep et une grande variété d’arbres et d'arbustes abondent aux abords de l'Orb et dans les collines. Les pentes inférieures sont couvertes d'essences de la garrigue (cistes, thym, romarin et arbousiers), et parfois d'oliveraies. À noter la présence d'au moins un spécimen d'oranger des Osages dans la roseraie, en contrebas du cimetière.

Urbanisme

Typologie

Roquebrun est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [26] - [I 1] - [27]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

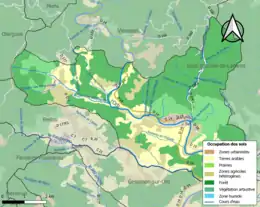

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (76 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (55,2 %), cultures permanentes (17,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (13,8 %), zones agricoles hétérogènes (12,2 %), zones urbanisées (1,3 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Roquebrun est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[29]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[30].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Orb, le Rieuberlou et le ruisseau de Landeyran. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1992, 1995, 1996, 2005, 2014, 2016 et 2018[31] - [29].

Roquebrun est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 6] - [32].

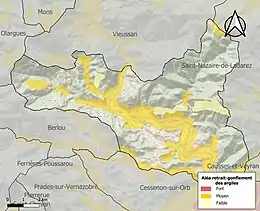

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 24,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 600 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 463 sont en en aléa moyen ou fort, soit 77 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval du Barrage des monts d'Orb, un ouvrage de classe A[Note 7] sur l'Orb, mis en service en 1961 et disposant d'une retenue de 30,6 millions de mètres cubes. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[36].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Roquebrun est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[37].

Toponymie

La commune est connue sous les variantes : « Roquebrune »[38], « Rocha-bruna », « Rocabruna », « Rocabrunum » et « Rocabrun »[39], « castel quem vocant Rocabruna » vers 1036[40].

Histoire

Les traces d'occupation de la commune sont très anciennes puisqu'elles remontent aux temps préhistoriques. Des vestiges d'habitats du Néolithique ont été retrouvés sur le territoire de la commune. Plus tard, les Romains occupent la région en vue de la protection de la voie Narbonnaise et du développement de la Province. Puis, à partir de 370, c'est le temps des invasions. D'abord des Wisigoths vers 370, puis des Arabes vers 719 et enfin des Francs menés par Charles Martel, vainqueur des musulmans en 732 à Poitiers. En 800, des châteaux forts furent construits le long de la Montagne Noire par les rois Carolingiens pour se protéger des invasions barbares pouvant venir du sud. C'est à la même époque, aux environs de 900, que le château de Roquebrun fut édifié. Le seul vestige qui en demeure est sa tour. C’est une petite tour carrée, exiguë et inhabitable qui prolonge un piton rocheux très mince et abrupt, s’érigeant au bout d’une crête. Au pied de ce piton se dressaient probablement une ou deux salles adossées au mur d’une minuscule terrasse remparée. Dans la partie supérieure de la tour, des trous marquent la place des hourds, échafaudages en bois employés dès les premiers temps de la féodalité et auxquels ont été substitués les mâchicoulis et les créneaux. Ce château, qui devait être muraillé, a appartenu successivement aux vicomtes de Béziers et de Toulouse.

Durant le Moyen Âge, la majorité de la population exploite les pêchers, les oliviers et la vigne. Sur les collines, ils élèvent des moutons, et des chèvres et ramassent des châtaignes, notamment pour en faire de la farine. La population fut durement touchée par la peste noire, puis plus tard par le choléra(il n'y a eu qu'un mort en 1854 par cette maladie, pas d'autres traces dans les registres historiques donc info à revoir) et la tuberculose.

En 1761, le territoire de Roquebrun s’étendait au-delà des limites actuelles : les écarts de Laurenque, Ceps (Seps), Escaniès (Escagnès), Pulhan et Plaussenous dépendaient de la communauté d’habitants de Roquebrun. En 1790, le hameau de Plaussenous est rattaché à Vieussan. Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Roc-Libre[41].

Au XIXe siècle, la population se développe rapidement, et plus encore à partir de 1820 grâce à la production vin. Un creux apparaîtra dans les années 1840 à cause des maladies de la vigne. Le transport ferroviaire était un moyen privilégié pour distribuer le vin ce qui cause d'ailleurs bien du tort au village quand ferme la ligne de chemin de fer reliant Béziers à son arrière-pays. Les ouvriers espagnols ont commencé à arriver dans le village dans les années 1850, puis les réfugiés de la guerre civile d'Espagne arriveront vers la fin des années 1930. Dans le village, un monument aux morts rend hommage aux seize personnes mortes durant la Première Guerre mondiale et à une personne morte durant la Seconde Guerre mondiale.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Roquebrun se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[43].

En 2020, la commune comptait 606 habitants[Note 8], en augmentation de 1,85 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Il convient de différencier la population sédentaire et estivale. En 2009, la population approchait les 600 habitants, la plupart dans le village de Roquebrun et les hameaux des Ceps et du Laurenque. En été, la population atteint parfois 2 000 personnes. Les maisons de village ont été rénovées et de nouvelles maisons bâties, souvent pour servir de résidences secondaires à des Français aussi bien que des estivants étrangers (Belges, Néerlandais, Allemands, Britanniques, Scandinaves, Irlandais, Russes, Américains, etc.).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 300 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 571 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 17 470 €[I 4] (20 330 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 6,5 % | 11,1 % | 11,5 % |

| Département[I 7] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 339 personnes, parmi lesquelles on compte 73,7 % d'actifs (62,2 % ayant un emploi et 11,5 % de chômeurs) et 26,3 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France, alors qu'en 2008 il était inférieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 198 emplois en 2018, contre 175 en 2013 et 139 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 215, soit un indicateur de concentration d'emploi de 91,9 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 47,6 %[I 10].

Sur ces 215 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 130 travaillent dans la commune, soit 61 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 70,2 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,8 % les transports en commun, 14 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 13 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Secteurs d'activités

67 établissements[Note 11] sont implantés à Roquebrun au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 67 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 6 | 9 % | (6,7 %) |

| Construction | 10 | 14,9 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 20 | 29,9 % | (28 %) |

| Information et communication | 1 | 1,5 % | (3,3 %) |

| Activités financières et d'assurance | 2 | 3 % | (3,2 %) |

| Activités immobilières | 6 | 9 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 12 | 17,9 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 | 3 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 8 | 11,9 % | (8,1 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 29,9 % du nombre total d'établissements de la commune (20 sur les 67 entreprises implantées à Roquebrun), contre 28 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[45] :

- Roc, restauration traditionnelle (231 k€)

- Laurent Monsarrat, restauration traditionnelle (176 k€)

- EURL Reflets Du Sud, commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (119 k€)

- Midi Estates, agences immobilières (61 k€)

- EURL Davies Gareth, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (52 k€)

L’économie est axée sur le tourisme et la production vinicole de la cave coopérative assurée par la présence de plusieurs producteurs sur la commune. S’y ajoutent les fruits et légumes. Il y a des artisans résidents, des artistes et d'autres professionnels : une épicerie générale, deux restaurateurs, une pizzeria, deux cafés, un marchand de journaux, un point-chaud, une agence immobilière, etc. Des gîtes, chambres d'hôtes, camping hôtel ou habitations meublées sont disponibles pour l'accueil des estivaliers. Un petit marché prend place le vendredi matin. Les disponibilités d'un médecin ou d'une pharmacie sont situés à trois et neuf kilomètres du village.

Une caserne de pompiers, un bureau de poste et un office de tourisme se trouvent sur la commune. Une école primaire comportant deux classes accueille les petits Roquebrunais.

Agriculture

La commune est dans le « Soubergues », une petite région agricole occupant le nord-est du département de l'Hérault[46]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 96 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 65 en 2000 puis à 43 en 2010[48] et enfin à 43 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 55 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 67 % de ses exploitations[49] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 594 ha en 1988 à 545 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 6 à 13 ha[48].

Tourisme

On peut pratiquer à Roquebrun une grande variété de sports et d'activités culturelles ouvertes à tous. Des structures de locations permettent des instants récréatifs sur le cours d'eau de l'Orb, en kayaks, canoës ou pédalo. Une autre structure de location assure des descentes de la montagne à trottinette. Le jardin méditerranéen, ancien jardin d'acclimatation, au pied de la tour, surplombe la vallée.

La Fête des Mimosas, qui a lieu le deuxième dimanche de février, est le principal événement de l'année. Il y a plusieurs autres fêtes et marchés particuliers, telles que « la nourriture régionale et de la poterie », des concerts et des spectacles danses. On peut y pratiquer la pêche dans l’Orb et la chasse au sanglier qui commence le 15 août et se termine à la mi-janvier.

Culture locale et patrimoine

Par arrêté du 6 janvier 2023 Roquebrun est classé site patrimonial remarquable "en raison de la qualité et de la valeur d'ensemble de son patrimoine, la conservation, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de l'ensemble formé par le noyau médiéval de la commune de Roquebrun, ses faubourgs et son écrin paysager présentent un intérêt public au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique et paysager"[50].

- Église Saint-André de Roquebrun.

Chapelle Saint-Pontien.

Chapelle Saint-Pontien. - Église Saint-Pontien de Ceps.

- Chapelle d'Escagnès.

- Chapelle de Roquebrun.

- Chapelle Saint-Pontien de Baraussan du Plo de Ceps.

La cave de Roquebrun fait partie du patrimoine créé en 1967.

En 2004, le village de Roquebrun bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée décernée par l'INAO ; cette classification donne au village le droit d'utiliser l'appellation Saint-Chinian.

- Ceps ;

- Vieussan ;

- Saint-Nazaire-de-Ladarez.

Galerie

Église Saint-André de Roquebrun

Église Saint-André de Roquebrun Le pont sur l'Orb.

Le pont sur l'Orb. Vue depuis le pont de Ceps.

Vue depuis le pont de Ceps. Place de Roquebrun et monument aux morts.

Place de Roquebrun et monument aux morts. Rampe d'une ruelle.

Rampe d'une ruelle. Ruelle typique.

Ruelle typique.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[35].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[47].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Roquebrun » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Roquebrun » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Roquebrun » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Roquebrun » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 34232001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Histoire géologique du massif central », sur lithotheque clermont, .

- (en) gerard M stampfi, « European geography in a global context from the Vendian to the end of the Palaeozoic », Society London Memoirs, (ISSN 0435-4052).

- « Les GSSP du Dévonien de la Montagne noire (auteurs N. TORMO et H. COHEN) », sur asnat, (consulté en ).

- (en) « Climate History », sur Paleomap Project (consulté le ).

- Jean Claude Bousquet, Géologie du Languedoc Roussillon, Montpellier, Édition des presses du Languedoc (ISBN 978-2-85998-175-4 et 2-85998-175-6).

- « Carte géologique du BRGM », sur BRGM (consulté le ).

- (en) « Paleomap project », sur www.scotese.com (consulté le ).

- [PDF] « Histoire géologique du massif central – le dévonien de la montagne noire », sur https://asnat.fr (consulté le ).

- (fr + en) « Ostracodes, stratigraphie et bathymétrie du passage Dévonien-Carbonifère au Viséen inférieur en Montagne Noire (France) », sur www.sciencedirect.com.

- (en) « The stratotype section of the Devonian-Carboniferous Boundary.FEIST R., FLAJS G. & GIRARD C. », sur www.researchgate.ne, (consulté en ).

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional du Haut-Languedoc en chiffres », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional du Haut-Languedoc – charte 2011-2023 », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Roquebrun », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Adrets de l'Esquirol et du Bouis Nègre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de l'Orb » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « montagne noire centrale » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Roquebrun », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Roquebrun », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Claude Motte, Paroisses et communes de France : Dictionnaire d'histoire administrative et démographique : Hérault, Paris, Éditions du centre national de la recherche scientifique, , 490 p. (ISBN 2-222-04293-3), p. 363.

- Eugène Thomas (1799-1871), Dictionnaire topographique du département de l'Hérault : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Impr. impériale, , XXXI-278 p., in-4 (BNF 37326793, lire en ligne), p. 257 (consulté le ).

- Franck R. Hamlin et abbé André Cabrol, Les noms de lieux du département de l'Hérault : Dictionnaire Topographique et Étymologique, , 415 p. (ISBN 2-904624-00-7, lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Roquebrun », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Roquebrun - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de l'Hérault » (consulté le ).

- Arrêté du 6 janvier 2023 portant classement du site patrimonial remarquable de Roquebrun

Voir aussi

Bibliographie

- Association patrimoine et mémoire de nostre païs, Roquebrun : la vie aux XIXe et XXe siècles, Roquebrun, Association Patrimoine et mémoire de nostre païs, , 176 p.

- Jacques Gatorze, « La peste de 1720 à Roquebrun », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 13, , p. 41-44

- Jacques Gatorze, « La pierre à cupules de Roquebrun », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 20, , p. 23-28

- Jacques Gatorze, « Trois Roquebrunais soldats de Napoléon », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 4, , p. 120-125

- Jacques Gatorze, « La traversée de l'Orb à Roquebrun (1625-1789) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 11, , p. 141-151

- Jacques Gatorze, « Le fond de cabane du Camp-Rouge (commune de Roquebrun) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 10, , p. 29-36

- Jean Lesaffre, Deux villages languedociens, Roquebrun et Argelliers, Montpellier, Impr. Mari-Lavit,

- Michel Scanzi, « Le moulin à blé des Milhé à Escagnès : commune de Roquebrun », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 37, , p. 95-106

- Michel Scanzi, « Un site de l'Antiquité tardive dans la commune de Roquebrun », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 15, , p. 8-13

- Michel Scanzi, « Vestiges préhistoriques dans la commune de Roquebrun (Hérault) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 14, , p. 19-32

- André Soutou, « Datation de la croix discoïdale ajourée de Saint-André-de-Vexos, à Roquebrun (Hérault) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 12, , p. 47-54

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Roquebrun (1331-1938) [9,79 ml]. Cote : 232 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel de la commune

- Site de l'Office de tourisme

_Luc_Viatour.jpg.webp)

.jpg.webp)