Les Aventures de Rabbi Jacob

Les Aventures de Rabbi Jacob est un film de comédie franco-italien réalisé par Gérard Oury, sorti en 1973.

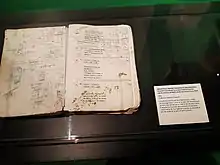

Postiche de barbe, chapeau et papillotes portés par Louis de Funès. Billes de faux chewing-gum Le Yankee utilisées lors du tournage aux studios de Billancourt. Exposés au musée Louis de Funès.

| Réalisation | Gérard Oury |

|---|---|

| Scénario |

Gérard Oury Danièle Thompson Josy Eisenberg Roberto de Leonardis |

| Musique | Vladimir Cosma |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production |

Les Films Pomereu Horse Films |

| Pays de production |

|

| Genre | Comédie |

| Durée | 100 minutes |

| Sortie | 1973 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Il marque la cinquième et dernière collaboration entre Gérard Oury et Louis de Funès, dont les ennuis de santé ne permettent pas la réalisation de leur projet suivant, Le Crocodile[1].

Louis de Funès campe Victor Pivert, un industriel français arriviste, cynique et autoritaire, empli de préjugés racistes, antisémites et xénophobes. Il ne demande qu’à se rendre au mariage de sa fille mais se retrouve englué malgré lui dans les péripéties d’une révolution dans un pays arabe menée par Mohamed Larbi Slimane. Poursuivis par les barbouzes du colonel Farès, ils débarquent au milieu d'une bar-mitzvah où Pivert, s'étant déguisé en rabbin, doit tenir un rôle central.

Grand succès populaire et adapté depuis en comédie musicale, Les Aventures de Rabbi Jacob a totalisé 7,3 millions d'entrées en France. Le film emprunte au vaudeville ses grosses ficelles, dans le comique de situation comme dans l'emboîtement des intrigues, ainsi qu’à l’actualité de l’époque, évoquant de manière évidente l’affaire Ben Barka. Il est l’un des premiers films comiques à mettre en scène la communauté juive de France, entendant délivrer un message humaniste de tolérance envers toutes les communautés qui vivent ensemble dans la France du début des années 1970.

Unique succès outre-Atlantique de Louis de Funès, le film est même nommé pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère en 1975.

Résumé détaillé

De New York, le rabbin est parti

À New York, dans la dynamique communauté hassidique de Brooklyn. Des Juifs à longues barbes et papillotes, habillés de longs caftans et de grands chapeaux noirs, déambulent dans les rues en tenant des discussions animées tandis que des enfants, à la tête encadrée des mêmes papillotes et portant de grandes kippot, jouent au baseball à même le trottoir avec les bornes d’incendie. Les jeux et discussions sont interrompus pour saluer Rabbi Jacob, vénérable rabbin de ladite communauté, qui s’apprête à gagner Paris pour assister à la bar mitzva d’un jeune parent, David Schmoll. Juif typique de ce milieu, il s'exprime avec un fort accent yiddish, quelle que soit la langue dans laquelle il parle. Après avoir embrassé la mezouzah de sa porte au milieu des acclamations de ses fidèles, il prend pudiquement congé de sa femme et reçoit un gâteau au fromage avec ses dernières recommandations pour le voyage qu’il entreprend avec son secrétaire Samuel[E 1]. De nombreux hassidim envahissent le taxi pour accompagner leur vénéré rebbe à l’aéroport JFK, ce qui de prime abord encombrant, se révèle assez pratique pour passer outre les embouteillages, au sens propre[E 2]. Au cours du trajet, Rabbi Jacob se laisse aller à une douce rêverie, fredonnant J’irai revoir ma Normandie car « c’est fronçis, c’est la Fronce, […] c’est lé pays qui m’a donné lé jour ».

À Paris, un vendredi

.jpg.webp)

En Normandie, à bord d’une rutilante Citroën DS équipée d’un téléphone automobile et surmontée d’une barque à moteur baptisée la Germaine II, Victor Pivert et son chauffeur Salomon rentrent sur Paris au départ de Deauville pour célébrer le mariage d'Antoinette — fille du prospère industriel — avec le zézayant Alexandre, fils d’un général. Pivert, incarnation du grand petit-bourgeois français, persifleur, chauvin sur les bords et sûr de la supériorité des valeurs de son petit monde, double aussi allègrement qu’illégalement les voitures qui ont le tort de se trouver sur son chemin, insultant au passage celles des automobilistes étrangers. Or, ce raciste patenté (« Raciste ? Moi, raciste ?! »), qui s'étrangle en découvrant un mariage interracial autant qu'il s'amuse de voir les Noirs convoler dans des Rolls blanches, apprend avec un mélange de stupeur et de consternation que son chauffeur Salomon est juif, neveu d'un rabbin — Rabbi Jacob — de surcroît (magnanime, il décide, bien qu’il soit juif, « de le garder quand même ! »). Recevant un appel de sa femme Germaine, dentiste de son état, jalouse de nature et furieuse du retard de son mari, Victor Pivert tente de détourner la conversation en lui faisant part, sur le ton de la confidence, de la judéité de leur chauffeur. Celui-ci, tendant l'oreille, en perd la conduite des yeux et provoque une sortie de route. La voiture tombe dans une mare et se retourne sur le toit, mais supportée par la Germaine II, flotte et ne coule pas.

À Paris, le sémillant Mohammed Larbi Slimane se rend au café Les Deux Magots. Menant une révolution dans un pays arabe (non nommé) du tiers-monde, il pense avoir rendez-vous avec un camarade dissident, mais comprend rapidement qu'il a été piégé par la police secrète de son pays. Il tente vainement d’échapper au commando dirigé par le sinistre colonel Farès avant d’être assommé, enfermé dans un coffre et emmené en quelque endroit perdu pour interrogatoire.

Une veille de chabbat à l'usine Le Yankee

%252C_ancienne_distillerie%252C_pr%C3%A8s_de_la_RD_43_(recadr%C3%A9e).jpg.webp)

Pivert erre sur la route, priant saint Antoine de Padoue de lui venir en aide en lui promettant de se trouver un nouveau chauffeur, « un catholique ! Comme vous, comme moi, comme le Bon Dieu ». Il a en effet congédié l’outrecuidant Salomon car ce dernier, entendant que les employés de l’usine de Monsieur s’étaient mis en grève, en avait fait de même et regimbé à remorquer la voiture tombée à l’eau. Il avait de même refusé d’en allumer les phares et, sortant de l’eau, s’était mis à chanter le Lekha Dodi en pleine campagne pour cause de chabbat. Apercevant une lumière, l’industriel remercie saint Antoine et aboutit inopinément dans l’usine de chewing-gum Le Yankee, que Farès a choisie pour son isolement afin de juger le dissident politique Slimane avant de l’exécuter.

Distraits par un appel de Pivert qui croit téléphoner à la police, Farès et ses sbires laissent Slimane sous surveillance légère. Celui-ci parvient à s'échapper, entraînant malgré lui dans sa cavale un Victor Pivert tombé dans la cuve de gomme liquide (chewing-gum à la chlorophylle) en fuyant Farès et sa suite[E 3]. Pris en poursuite par ces derniers ainsi que par la police française qui, dépêchée par Salomon, croit l’avoir vu abattre deux hommes de main de Farès[E 4], Pivert est sommé par Slimane qui le tient en joue, de se rendre à l’aéroport d’Orly. Le séditieux entend regagner son pays avant le soir avec son otage, assuré d'en devenir le Premier Ministre s’il y parvient.

Le samedi à Orly

Débarrassés du chewing-gum dont ils étaient recouverts de la tête au pieds, et rasés de frais, Pivert et Slimane se rendent à Orly au volant de la DS, remise à l'endroit, mais à court d’essence. Pendant qu’on lui fait le plein, Pivert tente d’alerter deux motards de la police par un « festival » de grimaces, mais sa tentative tourne court lorsque Farès s’arrête par hasard à la même station. Cependant, ce dernier se lance à leur poursuite alors que le pompiste n'a pas encore terminé son office, et la voiture des poursuivants accrochée à la pompe se disloque dès la première accélération. Quant à l’industriel, il est contraint de faire croire à sa femme qu’il s’enfuit avec « une amante vieille et velue », le jour du mariage de sa fille. Entendant ces mots, Germaine passe ses nerfs sur une infortunée patiente qu’elle finit par abandonner dans son fauteuil de dentiste, sans avoir achevé ses soins.

En arrivant à Orly, Pivert tente vainement d’attirer l’attention d’un officier de la sûreté. Toutefois, profitant du « faible » de Slimane pour les rousses, il parvient à lui fausser brièvement compagnie, pour retrouver sa femme qui, arrivée en trombe dans l'aéroport, s’est emparée du microphone du bureau des renseignements. Cependant, Farès et ses sbires ressurgissent et Pivert ne doit son salut qu’à l'intervention de Slimane. Les fugitifs parviennent à tromper l'attention des barbouzes, toujours sur leurs talons, en se grimant en rabbins hassidiques, mais arrivés dans le hall de l’aérogare, ils sont pris pour le vénérable Rabbi Jacob et son assistant, par Tsippé Schmoll dite « la Mamé », belle-sœur de Rabbi Jacob, à la vue et l’ouïe quelque peu défaillantes. La Mamé, venue accueillir le rabbin avec ses enfants et David, trouve que son cher beau-frère a attrapé un accent américain et s’empresse de lui donner une « léçon délé bon fronçais » en prononçant « lé nom des fourrires », tandis que Germaine est accostée, puis enlevée par Farès et ses hommes.

Un chabbat dans le vieux quartier juif de Paris

Entretenant la méprise, « Rabbi Jacob » et son « portir et chauffir Rabbi Seligman » sont entraînés, malgré eux, à la rue des Rosiers, au cœur du vieux quartier juif de Paris avec ses commerces juifs aux devantures calligraphiées en français et en yiddish. Le « bon catholique » qui a adopté sans trop de peine l’accent requis, prend un bain de foule parmi les Juifs et Juives en liesse venus acclamer le vénérable tzaddik, recevoir sa bénédiction (que Pivert donne en faisant le signant la croix, avant de se faire corriger par Slimane) et lui offrir divers présents dont un « modeste shtreïmel ». Quelque peu désarçonné lorsque certains se ruent vers lui pour embrasser le moindre pan de son caftan, de ses payess ou de ses mains, Pivert tente tant bien que mal de donner le change, en adoptant la méthode enseignée à « Rabbi Jacob » par « Rabbi Seligman » : « quand on pose une question à un Juif, il répond toujours par une autre question, ça lui donne le temps de réfléchir à la question ».

Pendant ce temps, le véritable rabbin et Samuel, étonnés de ne rencontrer personne, sont appréhendés par le commissaire Andréani qui est informé du subterfuge de Pivert. Un entartage et une vérification d'identité plus tard, le policier s'apercevra de sa méprise. Cependant, les mésaventures du vrai Rabbi Jacob ne sont pas finies : appelant son neveu pour lui faire part de sa déception quant au comité d’accueil, il se fait éconduire par Salomon qui croit avoir affaire à un plaisantin puisque « Rabbi Jacob » est arrivé rue des Rosiers. Cependant, le chauffeur fraîchement congédié reconnaît bien vite son ancien patron, lequel se hâte de lui proposer une réintégration à son poste avec augmentation de salaire. Plutôt amusé de la soudaine « conversion » de « Monsieur », Salomon se trouve assez disposé à porter assistance au « bouc émissaire », mais il se montre bien plus circonspect à la perspective de voir Mohammed Larbi Slimane dans son quartier.

« Rabbi Jacob » — qui a trouvé une nouvelle occasion de se venger de « Rabbi Seligman » en donnant sa bénédiction à un mariage arrangé par la Mamé avec une jeune fille rousse, certes, mais toute en rondeurs et peu au goût du rabbin-révolutionnaire, « lé plis beau type juif qué jé lé vi dépuis longtomps » — est ensuite invité à une danse hassidique. Contre toute attente, « Monsieur » trouve rapidement ses marques et se révèle même « très doué », entraînant le malheureux Rabbi Seligman dans la danse[E 5]. Après la chute, il s’exclame, provoquant l’euphorie générale : « C’est ine miracle, Salomon, ine vrai miracle ! ».

Il est temps de se rendre à la synagogue où doit se tenir la « communion juive[E 6] » de David. Pivert appelle auparavant sa femme pour lui faire savoir qu’il se cache chez des amis juifs (au grand étonnement de son épouse) à l’Étoile de Kiev, un delicatessen situé rue des Rosiers. Séquestrée par Farès dans son propre cabinet et sous la menace d’une fraiseuse, elle est contrainte de passer l’appareil au « commissaire » qui n’a aucun mal à obtenir d’un Pivert décidément bien naïf les informations dont il a besoin.

Pendant ce temps, la cérémonie juive avance bon train : hymne Yigdal repris antiphoniquement par l’assemblée des orants qui se balancent d’avant en arrière, affublés de leurs plus beaux habits et de leurs châles de prière (« Rabbi Jacob » a lui-même revêtu pour l’occasion son beau shtreïmel, et passerait pour un rabbin des plus convenables s’il omettait de se signer devant l’almemor), bénédiction du jeune bar mitzva par son « oncle Jacob » et Rabbi Seligman (un catholique et un musulman bénissent donc non sans émotion et le plus sérieusement du monde un jeune Juif innocent ; les puristes feront néanmoins remarquer que « je te bénis, David » n’est pas la bénédiction la plus appropriée à la circonstance), kaddish de l’officiant, lecture de la Torah par David, Mazal tov de son père repris par l’assistance, puis, avant même qu’il ne l’ait réalisé, c’est au tour de Rabbi Jacob[E 7]. Ce dernier use de mille stratagèmes pour échapper à la lecture, qu'il est totalement incapable de faire. Finalement, il se décharge du « grand honneur » en le transmettant à « Rabbi Seligman, c’est lui qui va la lire, l’hébré ». L’on n’entendra pas la lecture de Rabbi Seligman — dont la connaissance de l’arabe n’entraîne pas ipso facto celle de l’hébreu, encore moins des règles de lecture selon la cantillation hébraïque, laquelle varie en outre selon les rites liturgiques juifs d’Espagne, d’Allemagne ou d’Orient —, mais celle-ci s’effectue apparemment sans heurt, puisque le prêtre poursuit l’office normalement.

Soudain, Salomon surgit dans la synagogue et s’adressant à l’assemblée en hébreu, provoque une levée de châles qui permet aux fugitifs de sortir en hâte au nez et à la barbe du commissaire Andréani. Salomon offre sa motocyclette à Slimane et Pivert, afin qu’ils puissent arriver au mariage d'Antoinette. Pivert ne peut s'empêcher de remarquer la proximité de leur deux prénoms et leur demande s'ils ne seraient pas au fond des « cousins éloignés ». Entre-temps, Antoinette, furieuse de ne pas voir ses parents arriver, s’est rendue à l’appartement de sa mère et l’a délivrée, après quoi, Germaine a immédiatement appelé Salomon pour le prévenir de l’arrivée de Farès à la synagogue. Salomon s’est alors adressé aux orants en hébreu pour leur demander d’arrêter les poursuivants, se rendant compte, mais trop tard, qu’il s’agissait du commissaire Andréani[E 8].

C'est à l’église que tout finit

Pivert et Slimane se lancent à corps perdu dans une course à travers Paris[E 9] pour assister au mariage d’Antoinette, laquelle, de son côté, est arrivée plus tôt avec sa mère à la rue des Rosiers. Cependant, apercevant la Citroën et la Germaine II, Pivert et Slimane se ruent sur les voleurs qui se trouvent naturellement être Farès et ses hommes. Peu avant, ceux-ci ont capturé les « vrais » Rabbi Jacob et Samuel devant l’Étoile de Kiev, les ayant évidemment pris pour Pivert et Slimane.

Le canon du revolver sur la tempe, Slimane prie Farès de laisser la vie sauve aux otages, assurant qu’ils ne parleront pas. Pivert abonde dans ce sens, le suppliant de le laisser assister au mariage de sa fille, quitte à l’assassiner plus tard avec une lettre piégée. Tandis qu’à grands gestes, il mime l’explosion de ladite lettre, le téléphone automobile sonne pour annoncer à Slimane, Deus ex machina, que sa révolution ayant réussi à 13 heures GMT, il est désormais président de son pays et que la France — fort intéressée par le pétrole que cet État peut fournir, ainsi que par les Concorde et les Alouette qu’elle peut lui vendre — est toute à sa disposition. Slimane triomphe et Farès est défait, tandis que Pivert, subitement requinqué, rappelle au nouveau président ses vaillants « états de service ». C'est ainsi que, prestige oblige, ils arrivent escortés par la Garde républicaine — en retard, certes, mais en grande pompe et en fanfare[E 10] — à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides où la cérémonie de mariage était sur le point d’être annulée, au grand dam du fiancé d'Antoinette, de son père, général dans l’Armée française en tenue d’apparat, et de la générale au beau chapeau en fourrure de vison orné de seyantes rouflaquettes.

Sortis de la voiture, Slimane[E 11] s’en va à la rencontre du ministre, pendant que Pivert se répand en nouvelles simagrées pour faire patienter le curé — lequel n’est pas peu étonné de devoir célébrer en son église le mariage de la fille d’un rabbin — et justifier son accoutrement au général et à la générale offusqués[E 12]. Germaine et les Schmoll arrivent en trombe avec la voiture de « Madame » dont les freins ont lâché et qui termine sa course en heurtant la Citroën, fracassant la Germaine II. Tandis que « Monsieur et Madame » s’empoignent, les Schmoll au grand complet retrouvent Rabbi Jacob et Samuel. Au général de plus en plus excédé, Pivert explique que ses amis, les Schmoll, l’ayant invité à la synagogue, il les a, à son tour, invités à l’église. Le commissaire Andréani, qui a promptement épinglé Pivert et Slimane, est sommé de les relâcher. Alexandre ayant exulté lors de l’arrestation, il est giflé par Antoinette qui a auparavant échangé un long regard avec Slimane lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois. L’hélicoptère venu accueillir Slimane[E 13] fait voler le voile de la mariée et le bel Arabe découvre que la mariée est non seulement jolie, mais rousse ; elle saisit la main qu’il lui tend et tous deux s’envolent, sans que Pivert ne s’y oppose, puisque sa fille est partie « avec un président de la République ». Lui-même est invité par la famille Schmoll à la fête qui suit la Bar mitzva et, bien qu’il ne soit pas juif, « on le garde quand même ! »

Fiche technique

![]() Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

- Titre original : Les Aventures de Rabbi Jacob

- Réalisation : Gérard Oury

- Scénario, adaptation et dialogues : Gérard Oury, Danièle Thompson, Josy Eisenberg, Roberto De Leonardis

- Musique : Vladimir Cosma

- Décors : Théobald Meurisse

- Costumes : Tanine Autré, Pierre Nourry, Jean Barthet et Georges Bril[2]

- Photographie : Henri Decaë

- Son : William-Robert Sivel

- Montage : Albert Jurgenson

- Production : Gérard Beytout, Bertrand Javal

- Sociétés de production : Les Films Pomereu, Horse Films

- Société de distribution :

- France : Société nouvelle de cinématographie (SNC)

- Italie, Canada : Paradise Film Exchange

- Budget : estimé à 18 millions de francs[3] (soit environ 17,5 millions d'euros en 2022[4])

- Pays d'origine :

France ;

France ;  Italie

Italie - Langues originales : français, anglais, arabe, hébreu, yiddish

- Format[5] : couleurs (Eastmancolor) — 35 mm — 1,66:1 (VistaVision) — son Mono

- Genre : comédie, aventures

- Durée : 97 minutes (2 618 métrages)[6]

- Visa d'exploitation : no 39315[6]

- Dates de sortie[7] :

- Classification[8] :

- France : tous publics[6]

- Italie : tous publics (T - film per tutti)[9]

- Belgique : tous publics (Alle Leeftijden)[10]

- Québec : tous publics (G - General Rating)

Distribution

- Louis de Funès : Victor Pivert

- Claude Giraud : Mohamed Larbi Slimane

- Henri Guybet : Salomon

- Renzo Montagnani : le colonel Farès

- Suzy Delair : Germaine Pivert

- Marcel Dalio : Rabbi Jacob

- Claude Piéplu : le commissaire divisionnaire Andréani

- Janet Brandt : Tzipé Schmoll, dite « la Mamé »

- Miou-Miou : Antoinette Pivert, la fille de Victor Pivert

- Lionel Spielman : David Schmoll, le jeune garçon qui acquiert la bar-mitzvah

- Popeck (crédité « Jean Herbert ») : Moïshe Schmoll, le père de David, neveu de Jacob et fils de la Mamé

- Denise Provence : Esther Schmoll, la mère de David

- Xavier Gélin : Alexandre, fils de général et fiancé d'Antoinette

- Jacques François : Jean-François, le général et père d'Alexandre

- Malek Kateb (crédité « Malek Eddine ») : Aziz, le bras-droit de Farès

- André Penvern : un inspecteur, adjoint d'Andréani

- Roger Riffard : un inspecteur, adjoint d'Andréani

- Michel Duplaix : un inspecteur à l'aéroport

- Pierre Koulak : Omar, l'homme de main de Farès qui affronte Slimane

- Gérard Darmon : l'homme de main de Farès qui annonce le jugement de Slimane

- Abder El Kebir : un homme de main de Farès

- Cherif Adnane : un homme de main de Farès

- Alix Mahieux : l’infortunée patiente de la dentiste

- Jean-Jacques Moreau : le gendarme motard au poireau sur le visage

- Michel Fortin : l'autre gendarme motard

- Denise Péronne : la générale, mère d'Alexandre

- Micheline Kahn : Hannah, la rousse que la Mamé présente à Slimane

- Dominique Zardi : le cuisinier de l'Étoile de Kiev

- André Falcon : le ministre

- Philippe Brigaud : l'adjoint du ministre dans l'hélicoptère

- Michel Robin : le curé qui doit célébrer le mariage

- Georges Adet : le vieux Lévi

- Robert Duranton : le CRS « costaud » à l'aéroport

- Paul Bisciglia : le pompiste qui remplit le réservoir de la voiture de Farès

- Catherine Prou-Marshall[11] : le mannequin avec le Yorkshire à l'aéroport

- Clément Michu : le gendarme devant l'église

- Maria Gabriella Maione : Odile, la secrétaire de la dentiste

- Cary Rick : Samuel, secrétaire de Rabbi Jacob[12] - [13]

- Jacob Toledano : le hazzan

- André Valardy (scène coupée au montage)

- Yves Peneau

- Lucien Melki (en tant que Gérard Melki) (homme de main de Fares qui menace Slimane dans la cabine téléphonique)

- Noël Darzal

Non crédités

- Zvee Scooler : un rabbin à New York

- Paul Mercey : l'automobiliste dans sa 2 CV

- Baaron : un invité au mariage mixte

- Francis Lemaire : un gendarme

- Vincent Ropion : un enfant invité au mariage[14]

- Annick Roux : l'hôtesse au sol qui se querelle avec la femme de Pivert

- Ari Aricardi : un homme rue des Rosiers

- Georges Ass : un homme rue des Rosiers

- Patrick Burgel : un rabbin dans les toilettes à Orly

- Marcel Gassouk : le boucher

- Jacques Pisias : un policier à Orly

- Frédéric Norbert : le livreur de fleurs

- Robert Favart : un invité au mariage

- Charles Bayard : un invité au mariage

- Robert Chevrigny : un invité au mariage

- Robert Le Béal : un invité au mariage

- Christine Boisson : une invitée au mariage

- Olivier Lejeune : un ami d'Alexandre invité au mariage

- Jérôme Deschamps : un ami d'Alexandre invité au mariage

- Raymonde Vattier : la marquise invitée au mariage

- Pierre Vaudier : le maître de cérémonie

Personnages

- Victor Pivert (Louis de Funès) : un patron d'usine, catholique, bourgeois et raciste.

- Mohamed Larbi Slimane (Claude Giraud) : un révolutionnaire arabe.

- Salomon (Henri Guybet) : le chauffeur juif de Victor Pivert.

- Farès (Renzo Montagnani) : le chef de la police politique du pays arabe.

- Germaine Pivert (Suzy Delair) : la femme de Victor Pivert, dentiste.

- Antoinette Pivert (Miou-Miou) : la fille de Victor Pivert

- Rabbi Jacob (Marcel Dalio) : le rabbin, oncle et invité d’honneur à la bar-mitzvah de David Schmoll.

- Le commissaire Andréani (Claude Piéplu) : un commissaire divisionnaire.

Production

Gérard Oury et les Juifs

Le réalisateur Gérard Oury est juif mais n'a pas été élevé dans la religion, ni n'a été pratiquant[15] - [alpha 1]. Il a pris conscience de son identité lorsque, jeune acteur, il a été empêché de travailler par les lois sur le statut des Juifs du régime de Vichy puis a dû fuir en zone libre, à Monaco et en Suisse pour ne pas être arrêté[15] - [alpha 1]. Oury est fasciné par la communauté juive orthodoxe hassidique vivant à Paris, rue des Rosiers[15] - [16] - [alpha 1]. Sa fille Danièle Thompson raconte une anecdote remontant aux années 1960 : « Nous traversions le quartier du Marais en voiture pour aller dîner rue des Rosiers. Il y avait mon père, sa mère, le meilleur ami de mon père, le documentariste François Reichenbach, et Jean-Claude Eger, toute une bande qui s'était réfugiée en Suisse pendant la guerre. Tout à coup sort d’un immeuble un rabbin en redingote noire, longue barbe, papillotes et chapeau en fourrure. À sa vue, ma grand-mère s’est écriée : “En voilà un !” alors que nous étions tous juifs dans cette voiture ! Cette silhouette est restée dans la tête de mon père »[15]. Alors que ses amis juifs ne leur ressemblent pas, il est intrigué par la persistance de ces traditions, ces tenues qu'il juge incongrues, ces règles très strictes, ce mode de vie ascétique contrebalancé par une grande joie dans des fêtes et danses le jour de shabbat[17] - [alpha 1].

Gérard Oury n'exprime cependant pas son identité dans ses films[alpha 1]. La Grande Vadrouille (1966) ne fait ainsi aucune allusion au sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale[alpha 1]. En ce début des années 1970, une certaine « fierté communautaire » règne parmi les Juifs, après la victoire israélienne de la guerre des Six Jours et le libérateur mémoriel qu'est le documentaire Le Chagrin et la Pitié (1969)[alpha 1]. Après Le Corniaud (1965), La Grande Vadrouille et La Folie des grandeurs (1971), trois succès avec Louis de Funès, l'idée d'un film sur cette communauté lui vient lors du tournage du dernier[16]. Il la soumet rapidement à son acteur fétiche[18]. Sa fille et co-scénariste Danièle Thompson l'incite à travailler ce sujet : « Tout est parti de cette idée simple de sortir un personnage de cette communauté, de raconter ces gens » et d'« y insérer, au milieu, un personnage construit autour de Louis de Funès, capable de jouer quelqu'un de profondément antisémite, raciste, donc très antipathique, tout en ne délivrant que des vibrations comiques. »[17] - [16]. Dès , une semaine après la sortie de La Folie des grandeurs, Oury et de Funès commencent déjà à aborder ce qui pourrait être leur prochaine collaboration[alpha 2]. L'histoire alors imaginée amènerait son personnage à vivre en compagnie de trois rabbins, dont l'un serait interprété par Charles Denner[alpha 2]. Le tournage se déroulerait à Paris, à New York, en Israël (à Tel-Aviv) et en Jamaïque, à partir du [alpha 2].

Un projet difficile à lancer

« On me demande toujours si l'on pourrait refaire Rabbi Jacob. Mais, à l'époque, nous nous questionnons déjà sur la possibilité de le faire ! »

— Danièle Thompson, 2018[alpha 1].

Après Le Cerveau en 1969 et La Folie des grandeurs en 1971, Alain Poiré, producteur principal à la Gaumont, doit selon toute évidence produire ce nouveau film d'Oury[19]. Dans ses mémoires parus en 1988, Oury explique que le producteur était alors en mauvaise posture dans sa société. En 1970, Jérôme Seydoux, héritier de la société Schlumberger, fut chargé de mettre de l'ordre dans les comptes de la filiale Gaumont, et acquit alors le pouvoir et la stature d'un vice-président[19]. La firme entra dans une période de restructuration pendant deux ans et mit une pause dans ses productions, Seydoux posant aussi son veto à certains projets[19]. Au sein de l'entreprise, on imaginait que ce changement de direction entraînerait à terme une nouvelle politique de production, avec des films moins « grand public » : Alain Poiré voyait donc sa place menacée, bien qu'il ait été derrière de nombreux succès historiques de la firme[alpha 3]. Il était par ailleurs très mal vu en ces années-là à la Gaumont depuis l'échec de la superproduction Boulevard du rhum, qui avait coûté très cher à la compagnie[19]. Il aurait donc dit à son ami : « Je ne pourrai pas produire ton prochain film, cela me navre, je le regrette, je suis sûr que Gaumont le regrettera aussi mais tu connais la situation, je ne suis plus en mesure de décider quoi que ce soit »[alpha 3] - [16] - [note 2]. Cependant, Danièle Thompson avoue en 2019 que Poiré était sceptique devant le sujet et peu enthousiasmé, ce qu'Oury a préféré omettre dans ses mémoires[alpha 4].

Le projet des Aventures de Rabbi Jacob est en péril. Le réalisateur peine dans sa recherche d'un nouveau producteur, le sujet de son film en repoussant beaucoup : « Un film sur l'amitié entre Juifs et Arabes, non mais vous délirez ! Alors qu'à chaque instant le Proche-Orient risque de s'embraser à nouveau. Et de Funès bourgeois français raciste, xénophobe, antisémite, déguisé en rabbin orthodoxe, avec barbe et papillotes, lancé dans une affaire de prise d'otages ! Les arabes le prendront mal, les juifs encore plus. Vous voulez prouver quoi ? » lui répond-on de nombreuses fois[alpha 5]. En effet, le film touche un sujet très sensible à l'époque puisque les relations entre arabes et juifs sont très tendues, notamment à cause de la rivalité existant entre Israël et les pays arabes du Moyen-Orient depuis les débuts du conflit israélo-palestinien. Lorsque Gérard Oury tente de monter son projet de film, déjà quatre guerres ont eu lieu entre Israël et ses voisins arabes depuis 1948[note 3]. Ces tensions se ressentent jusqu'en Europe depuis la prise d'otages puis l'assassinat de onze athlètes israéliens par des terroristes palestiniens lors des Jeux olympiques de Munich de 1972.

Durant un temps, Gérard Oury envisage même de partir réaliser son film aux États-Unis, à New York, où les majors lui ont proposé de venir à de nombreuses reprises depuis le succès du Corniaud, mais abandonne vite cette possibilité, redoutant le final cut et les méthodes de travail américaines et jugeant que « c'est en France, en français, que je sais m'exprimer le mieux. Ou le moins mal, selon que l'on apprécie ou pas ma forme de cinéma »[alpha 5] - [16]. Après plusieurs mois, il trouve finalement un producteur en la personne de Bertrand Javal et sa société de production Films Pomereu[alpha 6], qui était notamment producteur délégué du film Le Petit Baigneur[16]. Thompson estime a posteriori que Javal « n'avait peut-être pas les épaules » pour un si gros film[alpha 4].

Scénario et préproduction

.jpg.webp)

Dès le début du projet, Marcel Jullian annonce à Gérard Oury qu'il ne participera pas à l'écriture du scénario, après avoir co-écrit Le Corniaud, La Grande Vadrouille, Le Cerveau et La Folie des grandeurs à ses côtés[alpha 7] - [16]. Celui-ci se trouve lassé des longues séances d'écriture que préconise Oury (parfois huit heures par jour) et est sollicité par d'autres activités, dont la direction de la maison d'édition Plon, puis des éditions Julliard, et par la suite par la présidence d'Antenne 2, dont il est l'un des fondateurs[alpha 7] - [note 4]. Les autres co-scénaristes se réunissent dans l'appartement parisien d'Oury au numéro 179 de la rue de Courcelles, où le réalisateur sort des gags d'une pochette en carton, son « dossier à gags » à l'intérieur duquel il récupère les scènes coupées ou des idées comiques non exploitées, ce qui lui permet de recycler l'anthologique séquence de l'usine de chewing-gum[20], qu'il avait déjà envisagé d'insérer dans Le Corniaud.

Choix des interprètes

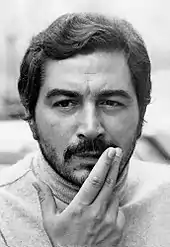

.jpg.webp)

Le personnage de Victor Pivert a été conçu dès le départ pour Louis de Funès qui a demandé à Gérard Oury de lui écrire « un beau rôle de salopard ». Le patronyme même a été choisi en souvenir d’un moment de franche rigolade, lorsque De Funès avait imité un rossignol en apercevant la devanture d’un patron au nom de l’oiseau. L’on retrouve les éléments habituels de son jeu énergique, avec ses grimaces, son attitude à double standard selon le statut de son interlocuteur, et son complexe physique (qui revient dans plusieurs de ses rapports à sa femme ainsi que dans l’une des scènes de l’aéroport où le culturiste Robert Duranton — qui avait précédemment joué dans Le Corniaud où il arborait sous la douche sa taille d'athlète et ses biceps devant un Louis de Funès médusé — figure un CRS devant lequel Pivert bafouille par ses propos et finit par renoncer). Au reste, le comédien, pieux catholique et positionné politiquement à droite, n’est pas sans partager les idées de celui qu’il incarne, déclarant de ce film qu’il lui a « décrassé l’âme » de nombreux préjugés (en revanche, ses collègues de tournage soulignent tout l’écart entre l’ignominie du personnage et la gentillesse de l’interprète). Alors que ses précédents films post-Mai 68 — tels que L'Homme orchestre (1970), Sur un arbre perché et La Folie des grandeurs (1971) — touchaient déjà à des sujets politiques contemporains, l'acteur poursuit sa tentative de changement d'image en abordant le thème du racisme et l'antisémitisme[15].

Il en est de même pour celui qui prête vie au double de Pivert, héros nominal du film : comme Rabbi Jacob, Marcel Dalio naît à Paris, dans la rue des Rosiers, sous le nom d’Israël Moshe Blauschild. Ayant tourné avec les grands acteurs de son temps, il a vu sa carrière cinématographique prometteuse brutalement interrompue par l’arrivée des Nazis en France. Tandis qu’il fuit aux États-Unis (Rabbi Jacob qui, en 1973, n’était plus venu à Paris depuis « tronte ons », en a probablement fait de même), sa famille disparaît dans les camps et les affiches de ses films sont utilisées par les autorités pour illustrer « un Juif typique »[21] - [22]. Revenu en France après la libération, il peine toutefois à renouer avec le succès et repart souvent à Hollywood où il joue des rôles secondaires de Français. En 1964, il apparaît dans Le Monocle rit jaune de Georges Lautner, où il tient le rôle d’un « honorable correspondant » juif qui chante J’irai revoir ma Normandie, performance que renouvelle Rabbi Jacob dans le taxi qui l’emmène de Brooklyn à l’aéroport. Dalio qui, du reste, n’appréciait guère Gérard Oury[23], réapparaît brièvement aux côtés de Louis de Funès dans L'Aile ou la Cuisse de Claude Zidi (1976), où il incarne le tailleur confectionnant l'habit vert d'académicien du personnage interprété par Louis de Funès.

Dans ses films précédents, Gérard Oury avait tenu à respecter la similitude des nationalités entre acteurs et personnages. Ici en revanche, le dissident du pays « arabe » et le chef de la police secrète de ce pays, sont joués par Claude Giraud et Renzo Montagnani qui ne sont pas arabes (Giraud est français et Montagnani est italien) ; si trois hommes de main sont issus du Maghreb, Gérard Darmon (qui joue ici l’un de ses premiers rôles) est juif tandis que Henri Guybet, qui campe Salomon, ne l'est pas ; interrogée sur ces disparités, Danièle Thompson répond que c’est le principe même de l’anti-racisme qui sous-tend le film. Guybet, auquel le film a fourni son premier rôle d’envergure, précise toutefois que Gérard Oury lui avait demandé s’il était juif car Salomon devait s’exprimer en hébreu ; ayant convaincu le réalisateur avec la scène de la voiture — à laquelle il a apporté sa touche personnelle, il parfait ses répliques hébraïques auprès d’un rabbin. Pour les scènes synagogales, Gérard Oury ne peut en revanche que faire appel à un véritable hazzan (chantre), Jacob Toledano qui officie principalement à la Grande synagogue de Genève et donne des concerts à échelle internationale. La couleur locale est complétée par la famille du Bar Mitzva David Schmoll : Janet Brandt, une actrice new-yorkaise qui répond aux critères de l’annonce passée dans le journal : « une vieille dame juive de 70 ans, à l'accent yiddish, pittoresque et charmante, qui régente avec autorité sa famille et son petit monde », ne parle pas un mot de la langue de Molière avant le tournage ; elle doit l’apprendre pour ses répliques, y compris « tu veux qué jé té donne une lèçon dé lé bon fronçais ? » ; Moïshe Schmoll, père de David, est représenté par Judka Herpstu dit Jean Herbert, un ancien enfant caché qui commence à trouver son public dans les cabarets en racontant ses histoires avec l’accent yiddish de son père mais ne croit pas encore assez à ce personnage pour faire figurer son nom de scène, Popeck, au générique. Louis de Funès et Gérard Oury le convainquent de cultiver ce rôle qui le fait effectivement connaître.

.jpg.webp)

Pour le rôle de Mme Pivert, Louis de Funès chercha à imposer la comédienne Claude Gensac, son habituelle épouse à l'écran depuis la série des Gendarmes. Mais Gérard Oury refusa, justement parce qu'elle était trop liée à cette série, et choisit Suzy Delair, dont le dernier tournage remontait à dix ans, tandis que celui de sa fille Antoinette est assuré par la débutante Miou-Miou qui fait à l'époque partie, comme Henri Guybet, du cercle du Café de la Gare.

Tournage

Le tournage du film, qui compte plus de deux mille plans, débute en en France et se conclut à New York en . Il se déroule aux studios de Billancourt sur environ huit semaines, de mars à , en dehors des extérieurs, à Montjavoult dans l'Oise pour la scène de l’église (les lieux-dits de Gisors et Chaumont sont camouflés en Oisors et Haumont).

L'usine de chewing-gum Le Yankee

%252C_ancienne_distillerie%252C_pr%C3%A8s_de_la_RD_43_(recadr%C3%A9e).jpg.webp)

L'aéroport d'Orly

L'équipe prend place à partir du à l'aéroport d'Orly[alpha 8]. Des scènes sont filmées devant l'aérogare, sur la terrasse panoramique d'Orly-Sud et sur le tarmac à la sortie d'un avion d'Air France[24] - [25]. Certains jours, les contraintes du lieu obligent à faire travailler Louis de Funès jour et nuit[alpha 9], levé à 6 h 45, arrivant à 8 h à l'aéroport pour tourner le matin, puis à nouveau de 14 h à 18 h, pour recommencer ensuite après 23 h 30[alpha 10]. En effet, l'enchevêtrement de tapis roulants à bagages — sur lequel Pivert se retrouve brinqueballé avec sa valise — n'est disponible que la nuit, lorsque le trafic est interrompu[alpha 9] - [alpha 10]. La scène est physique : le costume du comédien cache un épais rembourrage, atténuant les chocs des chutes, alors que la vitesse est de 90 m par minute[alpha 9]. Quelques plans sont pris dans le hall d'arrivée, tout en prenant soin de ne pas perturber ni être gêné par les passages des véritables voyageurs[alpha 9]. Pour réduire la présence à Orly, le reste est tourné dans une reconstitution des halls de l'aéroport construite dans les deux plus grands plateaux contigus des studios de Billancourt[25] - [alpha 11]. Le cheesecake emporté par Rabbi Jacob est conçu par Pierre Durin et nécessite plusieurs recettes et de nombreux essais, pour obtenir le meilleur effet comique lorsqu'il est écrasé sur le visage du commissaire Andréani[alpha 12].

La rue des Rosiers reconstituée à Saint-Denis

La rue des Rosiers, cœur du vieux quartier juif du Marais à Paris (le Pletzl), où ont lieu plusieurs scènes du film (notamment la danse hassidique), a été reconstituée dans la rue Jean-Jaurès à Saint-Denis[26]. La plupart des figurants qui déambulent dans la rue Jean-Jaurès sont des gens du quartier et appartiennent non pas à la communauté juive mais musulmane[27].

La scène finale, aux Invalides

La scène finale, dans la cour d'honneur des Invalides et dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, est tournée entre le 5 et le 26 juin[alpha 10]. Bernard Stora raconte que « C'est interminable parce que c'est d'une extrême minutie et qu'[Oury] fait tous les plans possibles afin de donner le rythme nécessaire. Faire tourner la Cadillac ; ce final avec toute la troupe, ce n'est pas simple »[alpha 10]. L'envol de l'hélicoptère est rendu complexe par les précautions requises envers le monument historique : la fragilité des tuiles protégées, vieilles de trois siècles, oblige à ne pas faire voler d'hélicoptère au niveau des toits[28] - [alpha 13]. Le problème est contourné en le filmant descendre sans atteindre les toits, puis en l'amenant par camion sur le sol de la cour pour le voir décoller de quelques mètres[28] - [alpha 13]. Aux Invalides, Yves Montand rend visite à ses camarades de La Folie des grandeurs[16].

Autres extérieurs

%252C_%C3%A9glise_Saint-Martin%252C_vue_depuis_le_sud_4.jpg.webp)

Durant quelques jours à partir du , le tournage se déplace à Merry-sur-Yonne pour une scène difficile dans un étang[24] - [alpha 14]. Salomon et Pivert remorquent le bateau surmonté de la voiture, avec de l'eau jusqu'au torse, sous la pluie[alpha 14]. Les lances d'incendie des pompiers locaux sont utilisées[alpha 14] - [alpha 15]. Gérard Oury et Louis de Funès sont logés à Vézelay, à l'hôtel du Lion d'Or, comme c'était le cas lors du tournage de La Grande Vadrouille, sept ans plus tôt[alpha 14] - [alpha 15]. Entre-temps, leur partenaire Bourvil est mort, en 1970. Le réalisateur se voit d'ailleurs attribuer la chambre qu'occupait l'acteur pendant La Grande Vadrouille[alpha 14] - [alpha 15]. En s'installant, Oury allume son poste de radio et tombe justement sur la voix de Bourvil, interprétant sa chanson La Tendresse[alpha 14] - [alpha 15]. Louis de Funès arrive alors et « s'adosse à la porte, très pâle. Lui aussi a reconnu la chambre, entendu la voix d'André. De Funès ne dit rien. Moi non plus. Si un ange passe, quel est son nom ? » écrit Oury dans son autobiographie Mémoires d'éléphants[alpha 14].

Fin de tournage à New York

Après le tournage des transparences aux studios d'Épinay[29], et avec plus de cinq semaines de retard sur le plan de travail, le réalisateur et son équipe partent pour New York le , pour y tourner les scènes ouvrant le film[alpha 16] - [alpha 17]. Le tournage doit vite s'achever car la production n'a plus d'argent, d'autant plus qu'aux États-Unis « la minute de tournage coûte cher » et les syndicats américains imposent de lourdes contraintes[alpha 16]. Au fur et à mesure, Bertrand Javal a dû vendre beaucoup de parts du film pour terminer de le financer[alpha 4]. Marc Maurette, ancien assistant-réalisateur de Jacques Becker, réussit avec le peu de budget restant à recruter, à bas prix et au dernier moment, une équipe technique sur place[alpha 18]. Étant bilingue, il règle de nombreux problèmes lors de cette partie du tournage et utilise à bon escient le faible budget[alpha 18].

Le départ de Rabbi Jacob de Brooklyn est tourné sur Henry Street dans le Lower East Side, où vit la communauté juive de New York[24] - [alpha 18]. Devant le refus des locaux d'apparaître dans le film, l'équipe engage des figurants grimés avec de fausses moustaches, barbes et papillotes[alpha 18]. Les juifs orthodoxes du quartier n'apprécient pas la présence du tournage et des professeurs d'une yechiva accusent même Gérard Oury de tourner un film pornographique[alpha 18]. Le tournage de la séquence de l'embouteillage à la sortie de New York (lorsque Rabbi Jacob se rend à l'aéroport JFK) paralyse réellement le trafic routier new-yorkais et ce jusqu'au centre de la ville[alpha 16]. La police interrompt donc le tournage et reconduit l'équipe dans une portion du périphérique alors en travaux, pour ne plus entraver la circulation[alpha 16] - [alpha 19]. Le moment où les hassidim soulèvent le taxi pour sortir des embouteillages nécessite un moulage en plastique polyester du véhicule, sans moteur et aux roues factices, bien moins lourd que le véritable taxi de 2 tonnes[alpha 16], mais pesant toutefois 250 kg, additionnés aux 70 kg du passager[alpha 19]. L'élévation de ce taxi factice requiert l'utilisation d'un trépied, qui roule sur la route ; celui-ci est habilement caché derrière l'un des figurants les plus costauds[alpha 19]. Des plans aériens de la ville sont également tournés pour le générique d'ouverture.

- Lieux apparaissant dans l'ouverture du film, à New York (sélection)

Le pont de Brooklyn.

Le pont de Brooklyn. Lower Manhattan vu depuis le pont de Brooklyn.

Lower Manhattan vu depuis le pont de Brooklyn. Les tours jumelles du World Trade Center[note 5].

Les tours jumelles du World Trade Center[note 5]._-_15.jpg.webp)

Le métro de New York, traversant le pont de Manhattan.

Le métro de New York, traversant le pont de Manhattan..jpg.webp) Le Lower East Side.

Le Lower East Side.

Gérard Oury, même s'il n'est pas content de l'équipe technique américaine qui d'après lui « ne brille guère par son efficacité », est satisfait des images tournées à New York : « Je ramène néanmoins de bons éléments : rues colorées, vivantes, insolites ; jets d'eau que les enfants font jaillir vers le ciel en dévissant les bouches à incendie. D'autres gamins, papillotes le long des joues, casquettes à visière, battes de base-ball en main, tapent de toutes leurs forces sur la balle de corde et de liège, surprenant contraste entre une tradition séculaire et l'Amérique d'aujourd'hui »[alpha 18]. Le réalisateur, son directeur de la photographie Henri Decaë, sa scripte Colette Crochot et Marc Maurette quittent New York le , à 20 h 30. Le tournage est ainsi bouclé ; l'image et le son sont enfin remis « en bonnes mains, celles d'Albert Jurgenson » pour que le montage commence[alpha 18].

Tournage supplémentaire d'une cascade

L'assistant-réalisateur Bernard Stora a passé des semaines à chercher le décor idéal pour filmer les plans du plongeon de la Citroën DS de Victor Pivert dans un lac[alpha 20]. Alors que les premiers plans de la scène, où la voiture évite le camion en faisant une embardée, sont réalisés « près des canaux de l'est parisien » selon Stora, les plans du plongeon sont tournées dans le sud de la France, au lac de la Raviège[alpha 17]. Ces prises de vues avec une équipe très réduite ont lieu le [alpha 17], plus d'un mois après la fin du tournage principal, et à peine quelques semaines avant la sortie en salle du film[alpha 20]. Complexe à réaliser, la séquence doit montrer la DS surmontée du bateau Germaine II sortir de route, dévaler une pente, puis sauter en l'air et tomber à l'envers dans le lac, amerrissant ainsi sur le bateau. Le cascadeur Rémy Julienne assure le réglage et l'exécution de cette cascade, qu'il considère comme la plus dangereuse qu'il ait faite[30] :

« La voiture devait quitter la route après avoir évité un gros poids lourd, sauter en l'air, faire un demi-tour et se retourner sur le bateau. Nous étions dans la région de Toulouse, dans une retenue d'eau de 90 m de profondeur. Le choc a été si violent que la voiture s'est démantibulée. Moi, à l'intérieur, je ne retrouvais plus l'embout qui me servait à respirer sous l'eau. En plus, l'un de mes pieds était coincé. Je me suis vu mourir, même si j'avais une équipe sous l'eau. Mais, à cause de la vase, les plongeurs ne retrouvaient plus le véhicule. Heureusement, l'un d'eux a fini par me repêcher à temps ! »

— Rémy Julienne, 2016[31] - [16].

Lieux de tournages

- France :

- Merry-sur-Yonne scène de nuit où De Funès pieds nus et en caleçon après être sorti de l'étang essaie d'arrêter une voiture sur la route (route de Compostelle D217) ;

- Frémainville scène d'extérieur de nuit avec l'usine de chewing gum à Goussainville (95) (ancienne distillerie) ;

- Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) la longue séquence de la rue des Rosiers à Paris ;

- Autoroute A13 au niveau de l'usine de Porcheville (Yvelines) ;

- Aéroport Paris-Orly ;

- Paris : rue de Rivoli, place du Palais-Royal, café Les Deux Magots (boulevard Saint-Germain) ;

- Anglès, La Salvetat-sur-Agout, lac de la Raviège (Tarn, Hérault), scène de l'embardée de la DS dans le lac.

- États-Unis :

- New York (arrondissement de Brooklyn).

Bande originale

En premier lieu, Gérard Oury désire une musique pour la danse « hassidique » qu'effectue avec brio Victor Pivert. Elle doit être prête avant le tournage pour servir l'entraînement des acteurs et, plus tard, les prises de vues. La musique préexistante sur laquelle Ilan Zaoui a conçu sa chorégraphie était, au goût d'Oury, moins séduisante que la chorégraphie elle-même[alpha 21]. Des compositeurs prestigieux tels que Georges Delerue, Norbert Glanzberg, et peut-être Michel Polnareff, présentent des maquettes au réalisateur, sans succès[alpha 21] - [32] - [note 6].

Un compositeur alors moins connu, Vladimir Cosma, ancien assistant de Michel Legrand, qui avait principalement travaillé sur des films d'Yves Robert, est un jour prévenu par un ami commun avec Oury, François Reichenbach : « Gérard Oury est en train de tourner un film, avec de Funès. La musique y est très importante et il n'y en a qu’un qui puisse la faire : toi ! Je l'ai prévenu et il va t'appeler »[32]. Mais le réalisateur ne l'appelle pas[32]. Plus tard, Gérard Oury assiste à la première du film Le Grand Blond avec une chaussure noire, notamment pour écouter la musique dont Cosma est l'auteur[32]. Quelques jours après, ce dernier reçoit enfin un appel de la société de production, qui lui apprend qu'Oury souhaite le rencontrer, alors qu'il tourne à l'aéroport d'Orly. Là, le cinéaste lui présente ce qu'il veut pour la scène de la danse, et explique que la musique du Grand Blond, avec sa flûte de Pan, ne correspond pas à ses attentes : « Ce n'est pas du tout ce que je recherche pour mon film. Vous avez fait une musique à effets. Je veux une musique qui vient du cœur. Il y a New York, une rencontre entre les religions. Il faut une musique de fraternité qui réunit. Pas une musique à gimmicks »[32]. Cosma le rassure en lui répondant qu'il est capable d'autre chose, et lui propose à son tour de composer une maquette[32].

Vladimir Cosma reçoit de Philippe Gumplowicz, du groupe Kol Aviv, le motif de base sur lequel il doit composer la musique de la danse, puis rencontre le groupe et son chorégraphe Ilan Zaoui[32]. Quelque temps plus tard, il enregistre une maquette au studio Davout, en présence du réalisateur et du monteur Albert Jurgenson, alors que la danse doit être filmée quelques semaines après : « J'ai eu une impression positive en les voyant parler dans la cabine des techniciens pendant que j'étais avec l'orchestre dans le studio. Mais je n'ai eu la réponse qu'une semaine plus tard, par la production. Ils m'ont seulement demandé quand je pouvais venir signer mon contrat. Il fallait faire vite pour enregistrer et pour travailler avec de Funès avant le tournage de la scène »[alpha 22]. La maquette de la danse plaît à Gérard Oury, qui engage finalement Vladimir Cosma pour écrire l'ensemble de la bande originale du film[32].

Vladimir Cosma doit ainsi composer le thème principal du film, celui du générique, lorsque le vrai Rabbi Jacob quitte New York[alpha 22], en s'inspirant des demandes du réalisateur[32]. Ce thème composé, il le joue chez lui, devant Gérard Oury, qui est « cette fois-ci vraiment emballé »[alpha 22]. Fait exceptionnel, il doit aussi soumettre ce générique à l'avis de la vedette, et est aussitôt conduit aux studios de Billancourt devant Louis de Funès[alpha 22] - [32] - [33]. Dèja lors de son enfance en Roumanie, Cosma remarquait et admirait l'acteur dans ses petits rôles dans les rares films qui traversaient le rideau de fer[34].

« J'étais angoissé de le jouer au piano, alors que je ne suis pas pianiste [mais violoniste de formation], devant de Funès [ancien pianiste de bar] et je ne sais combien de personnes de l'équipe. Un contrat, c'est comme un mariage : vous avez un papier mais l'autre peut demander le divorce. Si on n'aime pas votre musique, on ne l'utilise pas et c'est tout. Après, vous vous embêtez avec des avocats mais votre musique n'est pas dans le film. En fait, un contrat n'était qu'une promesse de collaboration et donc rien n'était vraiment garanti. Les Aventures de Rabbi Jacob était le premier gros film pour lequel je signais et beaucoup de choses dans ma vie et ma carrière dépendaient de cet examen de passage devant Louis de Funès — la seule fois où j'ai eu à convaincre l'acteur principal d'un film et pas seulement le réalisateur. J'ai joué ce thème sur le piano du studio et il a été très chaleureux, très enthousiaste. C'est là que j'ai su que j'allais vraiment être le compositeur de ce film. »

— Vladimir Cosma, entretien avec Bertrand Dicale[alpha 22].

| Audio externe | |

| L'album Les Aventures de Rabbi Jacob (bande originale du film) sur le compte YouTube de Vladimir Cosma. | |

Le compositeur décline principalement deux thèmes musicaux : le premier, qui ouvre le film, est centré autour des personnages juifs ou supposés l’être. Il contient des tonalités klezmers, à peine ébauchées dans le générique d’ouverture (Le grand Rabbi) car elles se mélangent avec les autres sonorités du melting-pot new-yorkais, pour s’affirmer ensuite dans Le Rabbi déchaîné et dominer l’atmosphère dans les scènes de la rue des Rosiers qui culminent avec les Danses hassidiques (fidèle au titre, la pièce commence avec une authentique pièce du répertoire klezmer, Sha Shtil, qui se fond dans le thème du compositeur, mais n'apparaît pas dans le film). Le second est centré autour de Slimane et ses élans amoureux ; c’est cet Envol, discret dans la scène de l’aéroport avec La Rousse, qui clôt majestueusement le film avant de se fondre avec le thème principal dans L’envol final[35]. Les maramouches et Chewing-Gum Attack, tour-à-tour sinistres et mouvementés, sont consacrés aux péripéties de Slimane face aux hommes de Farès. Enfin, une Enquête policière ironique accompagne ou précède les apparitions de l’inepte commissaire Andréani, auquel donne vie Claude Piéplu.

1973 : Les Aventures de Rabbi Jacob. Bande originale du film de Gérard Oury[36], par Vladimir Cosma (Polydor) Face A

Face B |

Exploitation et accueil

Sortie mouvementée

« La sortie du film fut imprégnée de ce mélange étrange, violence du réel et euphorie de la fiction. »

— Danièle Thompson, 2008[37].

Les Aventures de Rabbi Jacob doit sortir dans les salles le . Une campagne de promotion massive est organisée par l'attaché de presse Georges Cravenne, à l'instar des lancements des précédentes comédies de Gérard Oury[38] - [39] - [alpha 23] - [alpha 24]. L'affiche est conçue par Jacques Vaissier[40] - [41]. Plusieurs reportages télévisés ont couvert le tournage de ce film très attendu[42] - [43] - [44]. Louis de Funès et le réalisateur accordent de nombreux entretiens à la presse et la radio-télévision[alpha 24]. Les journalistes québécois Lise Payette et Jacques Fauteux font le déplacement jusqu'en France pour la télévision de Radio-Canada[45]. Gérard Oury présente notamment le film sur France Inter et dans Pour le cinéma sur la première châine[46] - [47]. L'acteur vedette est interrogé par 24 heures sur la Une lors des dernières répétitions au théâtre de La Valse des toréadors[48] - [alpha 24]. Il est aussi questionné par Michel Droit sur la deuxième chaîne[49]. Les 8, 9, 10 et 11 novembre 1973, le journal Libération consacre plusieurs pages au film sous le titre « Les Aventures de Gérard Oury », une initiative d'un personnage à part dans la rédaction, Georges Audibert, vue comme une provocation par les critiques les plus à gauche fustigeant un cinéma « commercial » (particulièrement ceux des Cahiers du cinéma)[alpha 25] - [alpha 26].

Le , Israël est attaqué par surprise par une coalition menée par l'Égypte et la Syrie, marquant ainsi le début d'un nouveau conflit israélo-arabe, la guerre du Kippour, aux conséquences mondiales[37] - [alpha 24]. Dès le lendemain, Gérard Oury, Georges Cravenne, le producteur Bertrand Javal et le distributeur Gérard Beytout envisagent de reculer la sortie en salles, fixée depuis dix-huit mois[alpha 27] - [alpha 28] - [cit. 1]. Le film peut apparaître comme insultant envers l'un ou l'autre camp ou une exploitation malsaine du conflit en cours[37] - [alpha 24]. Ils décident finalement de ne pas la déplacer, malgré le sujet polémique, à leurs risques et périls, les enjeux financiers étant trop imposants[50] - [alpha 27] - [alpha 29] - [alpha 17]. À cette période, Danièle Thompson craint que son père subisse une crise cardiaque, au regard de son angoisse[alpha 17]. Gérard Oury et Louis de Funès poursuivent la promotion en appuyant le message de tolérance et de paix de leur comédie[alpha 24]. Un boycott du film ou des manifestations sont redoutés[alpha 29] - [alpha 30]. Pensant que l'affiche montrant le comique déguisé en rabbin — placardée dans toute la France et bientôt l'Europe — pourrait être perçue comme offensante et malvenue, le réalisateur et sa fille partent de nuit avec des amis dans Paris décoller le maximum d'affiches[37] - [51] - [alpha 31] - [alpha 17]. Henri Verneuil déconseille à Oury de sortir le film après l'avoir vu, de peur d'émeutes voire d'attentats[50] - [52]. Un hebdomadaire de la presse à scandale fait croire que Louis de Funès, sous le coup de menaces, est sous protection policière, en publiant une photo de la scène où Pivert approche un CRS[alpha 32]. À l'approche de la sortie, Oury reçoit plusieurs billets anonymes suppliant « Il ne faut pas projeter Rabbi Jacob, je vous en conjure, annulez tout »[alpha 33] - [alpha 24]. La préfecture de police de Paris, après des moments d'inquiétude, annonce finalement qu'aucun risque de débordement n'est à craindre pour la sortie[alpha 30] - [alpha 32].

Peu avant la sortie, une projection privée pour quelques membres de l'équipe s'avère désastreuse : personne ne réagit de tout le film, tendu par l'actualité et sa résonnance dans la plupart des scènes[37] - [alpha 34]. Tous entrevoient un futur échec[alpha 34]. D'après Thompson, Louis de Funès est alors « sinistre, le visage fermé, muet, il se tourne vers mon père et lui lance des regards désolés, sans commentaire »[37] - [alpha 34] - [cit. 2]. La première projection publique a lieu au Gaumont Alésia à Paris[alpha 34]. Aucune première réservée à des invités, pratique traditionnelle pour faire l'évènement, n'est organisée, selon une conviction ancienne de Gérard Oury et Louis de Funès de privilégier le véritable public : pour eux, un parterre d'invités est un mauvais public, riant difficilement, et ce serait absurde d'offrir des places gratuites à des critiques qui pourraient être défavorables[45]. Cette projection tant appréhendée est finalement un succès rassurant : les spectateurs rient du début à la fin, jusqu'à couvrir les dialogues, et réservent une ovation à l'acteur et au réalisateur[37] - [alpha 34] - [cit. 2].

Le même jour, Danielle Cravenne, l'épouse du publiciste, tente de détourner le vol Paris-Nice sur Le Caire[37] - [39] - [53] - [54] - [55] - [alpha 35] - [alpha 34]. Armée d'une carabine 22 long rifle, d'un faux pistolet et prétendant détenir une grenade, elle menace de détruire le Boeing 727 si le long métrage n'est pas interdit[37] - [51] - [alpha 34] - [alpha 32]. Elle formule également plusieurs revendications liées à la guerre du Kippour[alpha 32]. Convertie au judaïsme depuis son mariage et touchée par la cause palestinienne, la jeune femme est psychologiquement fragile et l'éclatement du conflit l'a profondément perturbé[37] - [54] - [alpha 36] - [alpha 35] - [alpha 34] - [alpha 32]. N'ayant pas vu le film, elle le suppose anti-palestinien et juge sa sortie intolérable au vu de la situation internationale[37] - [56] - [alpha 37] - [alpha 38] - [alpha 34] - [alpha 32] - [alpha 39]. Alors que les radios suivent en direct le détournement, un journaliste de RTL présume à l'antenne une douteuse opération de promotion[alpha 32]. Danielle Cravenne accepte que l'avion se pose à Marignane pour se ravitailler avant de repartir vers l'Égypte[alpha 36] - [alpha 32]. Sur place, après l'évacuation des passagers, des tirs du GIPN l'atteignent à la tête et à la poitrine : elle meurt dans l'ambulance qui l'évacuait vers une clinique, à l'âge de trente-cinq ans[alpha 36] - [alpha 37] - [alpha 33] - [alpha 32].

Gérard Oury s'exprime quelques heures après le drame[51] - [cit. 3]. Les jours suivants, le réalisateur reçoit des coups de téléphone anonymes, de très nombreuses lettres d'insultes et de menaces, demande à changer de numéro de téléphone et se déplace armé d'un pistolet[alpha 40] - [alpha 29] - [alpha 34]. Louis de Funès est protégé discrètement par la police[alpha 32], à la requête d'Oury[alpha 29]. La une du Libération le surlendemain se fait sur « la pirate du désespoir : une proie facile pour des tueurs assermentés »[alpha 35]. La légitime défense avancée par les policiers est mise en cause[54] - [alpha 32]. Georges Cravenne, défendu par Robert Badinter et Georges Kiejman, perd le procès qu'il intente ensuite à l'État[54].

Box-office

Les Aventures de Rabbi Jacob sort en salles le , à l'approche des vacances scolaires de la Toussaint, propices aux films familiaux[38]. Dès la semaine de la sortie, il est présent sur 128 écrans en France, un large circuit de distribution alors novateur[alpha 23]. Le film prend directement la première place du box-office français la semaine de sa sortie avec 557 289 entrées[57], dont 189 436 entrées sur Paris, où il est distribué dans 16 salles, soit plus que pour Le Grand Bazar et L'Emmerdeur, sorti quelques semaines auparavant[38]. La semaine suivante, le long-métrage fait mieux avec 738 295 entrées, portant le total à 1 296 374 entrées[58]. Il se surpasse en troisième semaine, où toujours en tête, il enregistre 873 022 entrées à cette période, pour un cumul à 2 169 396 entrées[59]. Cette constance est le signe d'un bon bouche à oreille[38]. Néanmoins, ses chiffres baissent en quatrième semaine avec 478 867 entrées, tout en restant en première position et ayant réussi à totaliser 2 648 263 entrées en près d'un mois d'exploitation[60]. Après sept semaines d'exploitation en tête du box-office et 3 638 565 entrées enregistrées[61], le film cède sa place à une reprise en salles du film d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains (1937)[62]. Les Aventures de Rabbi Jacob passe le cap des quatre millions d'entrées lors des fêtes de Noël[63].

Le film finit l'année avec 4 546 689 entrées : en à peine trois mois d'exploitation, il s'établit comme le plus vu dans les cinémas français au cours de l'année 1973[64]. Le film passe le cap des 5 millions d'entrées le [65] et se hisse en treizième position du box-office annuel de 1974 avec 1 863 189 entrées[66], portant le total à 6 409 878 entrées depuis sa sortie en salles.

| Semaine | Rang | Entrées | Cumul | no 1 du box-office hebdo. | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | du au | 1er | 189 436 | 189 436 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 2 | du au | 1er | 189 244 | 378 680 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 3 | du au | 1er | 188 973 | 567 653 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 4 | du au | 1er | 123 262 | 690 915 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 5 | du au | 1er | 115 287 | 806 202 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 6 | du au | 1er | 95 411 | 901 613 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 7 | du au | 2e | 73 599 | 975 212 entrées | Le Magnifique |

| 8 | du au | 4e | 72 820 | 1 048 032 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (ressortie) |

| 9 | du au | 7e | 45 361 | 1 093 564 entrées | Vivre et laisser mourir |

| 10 | du au | 5e | 70 219 | 1 163 783 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (ressortie) |

| 11 | du au | 6e | 91 163 | 1 255 778 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (ressortie) |

| 12 | du au | 6e | 37 700 | 1 293 478 entrées | Mon nom est Personne |

| 13 | du au | 7e | 39 277 | 1 332 755 entrées | Malicia |

| 14 | du au | 9e | 34 148 | 1 366 903 entrées | Malicia |

| 15 | du au | 9e | 28 533 | 1 395 436 entrées | Papillon |

| 16 | du au | 14e | 15 642 | 1 411 078 entrées | Opération Dragon |

| Semaine | Rang | Entrées | Cumul | no 1 du box-office hebdo. | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | du au [note 7] | 1er | 557 289 | 558 079 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 2 | du au | 1er | 738 295 | 1 296 374 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 3 | du au | 1er | 873 022 | 2 169 396 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 4 | du au | 1er | 478 867 | 2 648 263 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 5 | du au | 1er | 392 961 | 3 041 224 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 6 | du au | 1er | 355 980 | 3 397 204 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 7 | du au | 1er | 241 361 | 3 638 565 entrées | Les Aventures de Rabbi Jacob |

| 8 | du au | 2e | 222 931 | 3 861 496 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (reprise) |

| 9 | du au | 6e | 130 509 | 3 992 005 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (reprise) |

| 10 | du au | 5e | 273 164 | 4 265 169 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (reprise) |

| 11 | du au | 5e | 281 520 | 4 546 689 entrées | Blanche-Neige et les Sept Nains (reprise) |

| 12 | du au | 6e | 205 351 | 4 752 040 entrées | Mon nom est Personne |

| 13 | du au | 4e | 167 551 | 4 919 591 entrées | Mon nom est Personne |

| 14 | du au | 3e | 141 312 | 5 060 903 entrées | Mon nom est Personne |

| 15 | du au | 4e | 124 500 | 5 185 403 entrées | Mais où est donc passée la 7e compagnie ? |

| 16 | du au | 8e | 99 677 | 5 285 080 entrées | Papillon |

| 17 | du au | 10e | 89 912 | 5 374 992 entrées | Papillon |

| 18 | du au | 14e | 68 026 | 5 443 018 entrées | Papillon |

| 19 | du au | 15e | 48 051 | 5 491 069 entrées | Lacombe Lucien |

| 20 | du au | 18e | 42 611 | 5 533 680 entrées | Les Chinois à Paris |

| 21 | du au | 20e | 38 893 | 5 572 573 entrées | Les Chinois à Paris |

| 23 | du au | 23e | 32 898 | 5 605 471 entrées | Les Chinois à Paris |

| 24 | du au | 20e | 34 848 | 5 640 319 entrées | Les Chinois à Paris |

| 25 | du au | 18e | 52 070 | 5 692 389 entrées | Le Mouton enragé |

| 26 | du au | 28e | 21 223 | 5 713 612 entrées | Les Valseuses |

| 27 | du au | 19e | 42 111 | 5 755 723 entrées | Les Valseuses |

À la fin de son exploitation en salles sur plusieurs années, Les Aventures de Rabbi Jacob enregistre 7 295 727 entrées, dont plus de deux millions rien qu'à Paris[38] - [67] - [68]. Avec le recul, le film est en tête du box-office des films sortis en France en 1973, loin devant Mon nom est Personne et Mais où est donc passée la septième compagnie ?[68] - [alpha 41]. Louis de Funès place ainsi une nouvelle fois un film au sommet du classement, après l'avoir fait en 1964, 1965 (avec Le Corniaud), 1966 (avec La Grande Vadrouille), 1967 et 1970[alpha 42]. Il s'agit du troisième meilleur box-office de l'acteur, derrière ces deux films d'Oury et Le Gendarme de Saint-Tropez (1964)[69]. Il réaffirme son règne sur le box-office après plusieurs années dominées par la nouvelle génération de comiques comme les Charlots, Pierre Richard ou Jean Yanne[38] - [note 8].

Sorties à l'étranger

Les Aventures de Rabbi Jacob sort aussi en Belgique le (à Gand) sous le titre flamand De avonturen van Rabbi Jacob, au Portugal le nommé As Aventuras do Rabi Jacob, aux Pays-Bas le , en Allemagne de l'Ouest le intitulé Die Abenteuer des Rabbi Jacob, au Danemark le sous le titre Det rabler for 'rabbi' Jacob, en Italie le même jour titré Le folli avventure di Rabbi Jacob, en Espagne en nommé Las locas aventuras de Rabbi Jacob, en Finlande le intitulé Rabbi Jacobin hassut seikkailut, en Argentine le , aux États-Unis le (à New York en français sous-titré[70]), en Suède le sous le titre Fan ta' bofinken, au Royaume-Uni le , en Turquie le titré Papaz kaçtı, en Irlande le , et au Japon le nommé ニューヨーク-パリ 大冒険[71]. Au tournant des années 1980, le film sort en Pologne (Przygody Rabina Jakuba), en Hongrie (Jákob rabbi kalandjai) et en Russie (Приключения раввина Якова)[71].

Le film connaît également des sorties en Australie, au Brésil (As Loucas Aventuras do Rabbi Jacob), en Bulgarie (Приключенията на равина Якоб), au Canada, en Grèce (Οι τρελές περιπέτειες του ραμπί Ζακόμπ), en Norvège (Rabbi Jacobs fantastiske opplevelser i Paris), en Roumanie (Aventurile rabinului Jacob), en Tchécoslovaquie (nommé Dobrodružství rabína Jákoba en tchèque et Dobrodružstvá rabína Jacoba en slovaque), en Ukraine (Пригоди рабина Якова) et en Union soviétique[71]. Le titre international anglophone est : The Mad Adventures of Rabbi Jacob[71].

Les Aventures de Rabbi Jacob enregistre notamment 2,9 millions d'entrées en Espagne et 2,5 millions en Allemagne[69]. Au , le film a engrangé 1,25 million de dollars aux États-Unis[72].

Distinction

- Golden Globes 1975 : nomination au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère[73] - [74] - [75] - [note 9].

Exploitations ultérieures

À l'instar des autres films de Louis de Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob est régulièrement programmé à la télévision française et remporte de bonnes audiences[76] - [77] - [78]. La plus ancienne trace de diffusion date du jeudi sur TF1[79]. Les premières diffusions recensées par l'Inathèque remontent au mardi sur Antenne 2 en première partie de soirée[80] puis sur TF1 le à 20 h 55[81]. En 2019, dix-neuf passages sur les chaînes nationales gratuites françaises sont alors recensés[76].

En vidéo, Les Aventures de Rabbi Jacob sort d'abord en VHS en 1981[82], puis dans d'autres éditions en 1992[83] et 1998[84]. Le film paraît en DVD en 2002[85] puis en 2004 (dans un coffret incluant un livret sur sa création et des documentaires)[86] - [87] et en 2010[88]. Il est édité en Blu-ray en 2008[89]. Une nouvelle restauration sort dans les salles de cinéma en 2019, ensuite disponible en Blu-ray 4K[90], notamment dans un coffret reprenant les suppléments de 2004[91] - [92]. Cette version est rééditée en DVD et Blu-ray en 2020[93] - [94].

Reconnaissance et popularité

En , Les Aventures de Rabbi Jacob est projeté lors de la 54e édition du festival de Cannes à l'occasion d'un hommage rendu à Gérard Oury[95] - [96]. Aucun de ses films n'avaient été sélectionné par le festival[95]. De nombreux acteurs dirigés par Oury montent les marches avec sa famille, Michèle Morgan et lui[95]. Le président Jacques Chirac félicite « l'un des plus grands serviteurs du cinéma populaire français »[95].

Les Aventures de Rabbi Jacob, à l'instar des autres films de Louis de Funès, marque la culture populaire française. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014), autre comédie sur le racisme, aligne les références au film d'Oury, notamment en le mentionnant dans des dialogues ou avec la sonnerie de portable du gendre juif reprenant le thème musical de Cosma[alpha 43]. En 2016, La Terre promise, album de Lucky Luke écrit par Jul, dans lequel le cow-boy escorte une famille de Juifs d'Europe de l'est jusqu'au Far West, rend plusieurs hommages aux Aventures de Rabbi Jacob[97]. Le film et ses répliques sont encore utilisés dans la vie politique française et belge des années 2010[98] - [99] - [100] - [101].

Adaptation en comédie musicale

En 2002, le producteur de Notre-Dame de Paris émet l'idée d'une comédie musicale adaptée des Aventures de Rabbi Jacob[102] - [103] - [104]. Gérard Oury donne son accord verbal, peu de temps avant sa mort en [104]. Vladimir Cosma accepte de retravailler et moderniser ses compositions pour la comédie musicale, créant ainsi des morceaux aux style très variés, allant vers la musique pop et raggamuffin[102] - [103]. Danièle Thompson surveille de près l'élaboration du projet, mis en scène par Patrick Timsit[103] - [104] - [105]. Respectueux de la trame originale, le spectacle repose sur des tableaux scéniques reprenant les scènes principales du film, telles celles de la rue des Rosiers ou de l'usine de chewing-gum[104]. Les chorégraphies du spectacle mêlent jazz, danse contemporaine, danse urbaine et hip-hop[103] - [105]. Ilan Zaoui revient régler la danse hassidique dans une version allongée, trente-cinq ans après l'avoir enseigné à Louis de Funès[103]. Le rappeur MC Solaar interprète la chanson Le Rabbi muffin, d'après le thème musical du film, remportant un grand succès sur Internet et dans les charts[106] - [107]. Attendue comme un évènement, Les Aventures de Rabbi Jacob, la comédie musicale est finalement un échec public et critique, souffrant de la comparaison avec sa source[108] - [109] - [105] - [110] - [111]. Joué au palais des congrès de Paris à partir du , le spectacle quitte l'affiche au bout d'un mois et demi[112] - [113].

Projet de suite par Danièle Thompson

« Quarante ans après, tout a changé : que s'est-il passé ? Que sont devenus les enfants et les petits-enfants de Victor Pivert, de Slimane et de Salomon ? Dans une France qui a perdu son insouciance, n'aurait-on vraiment plus le cœur à rire ensemble d'un industriel raciste déguisé en rabbin pour sauver un arabe ? Parce que l'envie de revoir un tel portrait de la France n'a jamais été aussi pressante et que mieux aimer notre pays à la lumière de ses défauts est de salubrité publique, les auteurs ont voulu partir sur les traces des descendants de Rabbi Jacob et imaginer une suite à ce monument de la culture populaire et joyeuse. Inutile de chercher qui serait le nouveau Louis de Funès… dans la France du XXIe siècle, ce ne peut être qu’une femme ! »

— Communiqué de Haut et Court et G Films annonçant le projet, 2016[114].

.jpg.webp)

Le , le site Allociné[114] dévoile le projet d'une suite au film, annoncé par les sociétés de production G Films, appartenant à Danièle Thompson (devenue réalisatrice dans les années 2000), et Haut et Court[115] - [116] - [117] - [118] : « les droits ont été rachetés et le projet est en cours »[119]. L'annonce prévoit une sortie à la période de Noël 2018 et provoque l'étonnement général[120] - [119]. Le film est intitulé « Rabbi Jacqueline », un titre provisoire. Aucun réalisateur ou acteur ne sont alors désignés[119]. Selon la fille de Gérard Oury, « Rabbi Jacqueline, c'est une suite sans en être une, c'est un énorme saut dans le temps, ça se passe aujourd'hui, quarante ans plus tard »[118]. Le tournage est à l'origine prévu courant 2017[121].

Danièle Thompson écrit le scénario aux côtés de l'auteur de bande dessinée Jul, choisi pour son sens de la satire[122] - [118]. Dans les années 2000 et 2010, en raison d'un certain repli communautaire et d'une remontée du racisme et de l'antisémitisme en France, Les Aventures de Rabbi Jacob est considéré comme impossible à refaire, à cause de ses thématiques difficiles à aborder[118] - [119]. Danièle Thompson indique néanmoins que « l'axe du récit ne sera pas l'antisémitisme, il faut absolument qu'on se libère des péripéties de 1973 et qu'on ancre la suite dans la réalité sociale de 2017. Tout a changé depuis Rabbi Jacob. Il faudra aussi s'éloigner le plus possible de la personnalité de Victor Pivert. »[121]. Jul détaille que le film abordera des problématiques contemporaines, comme celles de la théorie du genre ou du « mariage pour tous »[118]. Thompson admet aussi que plaire au public constituera un défi : « Il va falloir être digne de la fameuse attente car, comme pour La Grande Vadrouille, le public est un petit peu propriétaire du film »[118].

Au cours des six années suivantes, Danièle Thompson déclare à plusieurs reprises toujours travailler sur le scénario, attendant d'aboutir à une version satisfaisante[123] - [124] - [125] - [126]. En , Henri Guybet explique ne pas vouloir apparaître dans le film : « Ça serait idiot. Morphologiquement, j'ai changé ou alors avec un Salomon vieux, mais ça ne pourrait être qu'une petite entrevue et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. »[127] ; quelques mois plus tard, Thompson indique pourtant sa participation au projet s'il se réalise[128]. En 2023, la réalisatrice avoue renoncer au projet, accusant « une sorte de censure qui existe aujourd'hui » : « il faut faire très attention à ne pas heurter les sensibilités », tout en reconnaissant la difficulté déjà existante cinquante ans plus tôt[129] - [130].

Notes et références

Notes

- Seuls quatorze acteurs sont crédités dans le générique d'ouverture du film, dans l'ordre suivant : « Louis de Funès, Suzy Delair, Dalio, Claude Giraud, Renzo Montagnani, Janet Brandt, André Falcon, Xavier Gélin, Henri Guybet, Miou-Miou, Jean Herbert, Denise Provence, Jacques François, Claude Piéplu ». Cet ordre ne correspond pas vraiment à l'importance des rôles ou à leur temps d'apparition à l'écran mais plutôt à la popularité de chaque acteur ou actrice à l'époque. Par exemple, André Falcon, alors populaire et très demandé, est crédité en septième position, alors qu'il n'interprète qu'un court rôle, le ministre à la fin du film. Par ailleurs, Marcel Dalio est crédité « Dalio » et Popeck sous son premier pseudonyme, « Jean Herbert ». Le reste de la distribution est crédité dans l'ordre alphabétique lors du générique de fin.

- Gérard Oury ne retourne qu'auprès de Poiré et de la Gaumont qu'en 1978, pour La Carapate, son film suivant.

- La guerre de 1948, la guerre de Suez en 1956 et les guerre des Six Jours et guerre d'usure en 1967.

- Marcel Jullian collabora de nouveau avec Oury sur l'écriture du scénario de La Soif de l'or en 1992.

- Symbole du terrorisme depuis les attentats du , les tours jumelles du World Trade Center apparaissent nouvellement construites dans le générique d'ouverture de ce film traitant de tolérance entre les peuples.

- Pour Gérard Oury, Georges Delerue avait déjà mis en musique Le crime ne paie pas, Le Corniaud et Le Cerveau, et Michel Polnareff était le compositeur de La Folie des grandeurs.

- Le box-office de la première semaine comprend les avant-premières.

- En 1971, les Charlots avaient supplanté La Folie des grandeurs avec leur premier film, Les Bidasses en folie (sept millions d'entrées). En 1972, en l'absence de leur aîné comique, Pierre Richard avait triomphé dans Le Grand Blond avec une chaussure noire (trois millions et demi), Jean Yanne avec Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (quatre millions), et les Charlots avec Les Fous du stade et Les Charlots font l'Espagne (près de dix millions en deux films)[38].

- C'est le film suédois Scènes de la vie conjugale, réalisé par Ingmar Bergman, qui a remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère cette année-là.

Citations

- Gérard Oury, 1988[alpha 27] : « Cette affiche avec de Funès en rabbin, ce titre même n'apparaîtront-ils pas comme une provocation ? N'allions-nous pas vers des manifestations dans les salles ? Ou pire encore ? »