Exploitation cinématographique

L'exploitation cinématographique est le secteur économique qui assure la projection des films auprès du public, dans les salles de cinéma. Il s'agit de l’une des branches finales de la filière cinématographique avec la distribution.

Quelle que soit l’importance des établissements, les salles de cinéma accomplissent bien, sous le vocable d'exploitation, une fonction commerciale. Certains professionnels, notamment dans le secteur de l'art et essai, privilégient une expression originale : montreur de films[1] qu’ils associent à leur conception du cinéma qui se veut « non commerciale ».

Histoire

Premiers films, premières projections

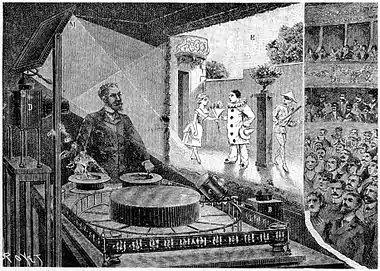

- Les premières projections animées apparaissent en France le 28 octobre 1892, sur les Grands boulevards parisiens, au sous-sol du Musée Grévin. C’est Émile Reynaud qui présente ses pantomimes lumineuses, les premiers dessin animés de l’histoire, dont Pauvre Pierrot, grâce à son Théâtre optique. « Tous les appareils de Reynaud reposent sur le même principe : la compensation optique par miroirs prismatiques. Grâce à ce système, Reynaud va être à l'avant-garde de l'animation et des projections lumineuses[2]. ». Reynaud, ancien professeur de sciences et inventeur, dessine et peint directement sur une pellicule de 70 mm de large de son invention, composée de carrés de gélatine protégés par de la gomme-laque et assemblés entre eux pour former une bande continue grâce à des cadres cartonnés (identiques aux cadres de diapositives)[3]. Ce dispositif peut être rapproché des procédés qu’on appelle aujourd’hui l’animation sans caméra. Le Théâtre optique permet de projeter ses dessins de personnages en mouvement à un public payant rassemblé devant un écran. La projection est effectuée par l’arrière (rétroprojection) et le public ne voit pas l’appareil de projection. La salle est petite mais Reynaud y accueillera, de 1892 à 1900, plus d’un demi-million de spectateurs. Antoine Lumière, le père des frères Lumière, assiste au printemps 1894 à l’une de ces séances après avoir vu en démonstration sur les mêmes grands boulevards, un kinétoscope Edison.

- Dès 1893, aux États-Unis, se multiplient les Kinetoscope Parlors, les ancêtres des salles de cinéma américaines (qui s’ouvrent également en Europe). Les films sont enregistrés sur une pellicule de 35 mm de large, munie de 4 perforations de chaque côté des photogrammes, enduite sur une face de produit photosensible. « Edison fit accomplir au cinéma une étape décisive, en créant le film moderne de 3 mm, à quatre paires de perforations par image[4]. » C’est en effet l’inventeur du phonographe, Thomas Edison qui a eu l’idée d’exploiter en salle la projection individuelle sur petit écran des films qu’il a produits et qu’a signés le premier réalisateur du cinéma, le Britannique William Kennedy Laurie Dickson. « Cent quarante-huit films sont tournés entre 1890 et septembre 1895 par Dickson et William Heise à l'intérieur d'un studio construit à West Orange, le "Black Maria", une structure montée sur rail, orientable selon le soleil[5]. » Auparavant, Edison a imaginé un appareil de prise de vues animées, la caméra argentique kinétographe, avec laquelle Dickson a tourné les premiers films du cinéma (c’est Edison qui a adopté ce mot anglais, qui signifie « fine couche », « pellicule », pour désigner les bobineaux enregistrés). « Les bandes tournées par Dickson sont à proprement parler les premiers films[6]. »

Ces films où la vie semble avoir été capturée, vont enflammer la recherche mondiale dans l’espoir de trouver des mécanismes plus performants encore et notamment de leur appliquer une projection sur grand écran, ce à quoi Edison se refuse obstinément, bien que son assistant Dickson ne voit aucune difficulté à mettre au point un tel appareil. Edison va être rattrapé par Louis Lumière, avec l’invention de la caméra Cinématographe qui est dite « réversible » car elle est à la fois appareil de prise de vues et appareil de projection.

Premières projections numériques

- Les premières séances publiques de cinéma numérique (sans pellicule argentique) aux États-Unis se déroulent à New York et Los Angeles le 18 juin 1999[9] - [10].

Fréquentation des salles en France

L'organisme qui représente les exploitants en France est la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF).

L’Association française des cinémas d'art et d'essai (AFCAE), reconnue par le Ministère de la Culture depuis 1959, regroupe environ 1000 établissements classés art et essai[15].

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’obtenir les chiffres fiables de la fréquentation des salles de cinéma hors de France. Certains résultats partiels sont cependant disponibles et intéressants. Ainsi, on peut comparer dans les principaux pays de l’Europe, le nombre d’écrans, le nombre d’entrées en millions, et le pourcentage de films originaires du pays concerné, projetés dans ces salles. Ces résultats sont ceux de l’année 2019[16]. Compte tenu des problèmes sanitaires liés à la maladie à coronavirus 2019, l’année en cours (2020) devrait être en dehors de toute comparaison.

| Pays | Nombre d’écrans | Densité (écrans pour 100000 hbts) | Millions d’entrées | % films nationaux |

|---|---|---|---|---|

| France | 6114 | 9,4 | 213 | 34,8 % |

| Gde Bretagne | 4340 | 6,5 | 176,1 | 13 % |

| Allemagne | 4961 | 6,0 | 118,6 | 21,5 % |

| Italie | 5205 | 8,6 | 104,7 | 21,6 % |

| Espagne | 3700 | 7,9 | 103,6 | 14,9 % |

| Total | 24320 | Moyenne 7,68 | 716 | ─ |

En termes de recettes également, la France est en tête des principaux pays européens. C’est le premier marché européen du film. Il faut cependant noter que les films français ont baissé en nombre au sein de ces statistiques européennes : de 78 en 2018 à 73 en 2019 (- 6,6%), alors que la proportion de films américains a bondi de 88 en 2018 à 116 en 2019 (+ 32,3%).

Consommation des films

Si autrefois les films (et le cinéma en général) étaient identifiés en tant que produits de consommation culturelle indéfectiblement liés aux salles de cinéma, il n’en est plus de même aujourd’hui. Les spectateurs consomment beaucoup plus de films à la télévision (dont les chaînes sont devenues les acteurs majeurs de l’économie de la grande majorité des films), que dans les salles. En France, nous disposons de données financières précises, établies dans les bilans annuels du C.N.C. (Centre national du cinéma et de l'image animée) qui montrent que cette consommation individuelle ou familiale de films est pratiquement 5 fois plus importante que le visionnement en salle. Ce tableau compare les dépenses des ménages en ce qui concerne le spectacle cinématographique (visionnement de films) :

| Année | Dépenses salles en Millions € | Dépenses télévision & vidéo en Millions € | Rapport dépenses salle / dépenses télévision & vidéo |

|---|---|---|---|

| 2014 | 1333 | 6844 | 5,13 |

| 2015 | 1331 | 6684 | 5,02 |

| 2016 | 1387 | 6529 | 4,71 |

| 2017 | 1380 | 6542 | 4,74 |

| 2018 | 1337 | 6727 | 5,03 |

| 2019 | 1447 | 6933 | 4,79 |

| Total sur 6 ans | 8.215 | 40259 | 4,90 |

Principaux exploitants en France

Les principaux groupes d'exploitation français sont :

- Les cinémas Pathé Gaumont : 1116 écrans (1312 en 2012)[17]

- Circuit Georges Raymond : 686 écrans

- UGC : 503 écrans

- Cinéville : 122 écrans

- Kinépolis : 169 écrans

- Megarama : 202 écrans

- Cinémas Grand Écran : 85 écrans

- MK2 : 68 écrans

Les trois plus importants totalisent ainsi quelque 2384 écrans, soit plus du tiers des 6 114 écrans en France.

Répartition des recettes

Sur un ticket vendu, l'exploitant reverse deux taxes : la TVA (5,5 %) et la TSA (10,72 %), collectée par le CNC. La recette restante, qui représente 83,98 % du prix de chaque billet, est appelée la Base Film[18].

Cette Base Film sert d'assiette à la rémunération du distributeur du film, selon un taux de location qui est généralement de 50 %. Toutefois, ce taux diminue fréquemment au fur et à mesure de l'exploitation des films, selon des négociations menées chaque semaine. Le cinéma verse également une contribution de 1,515 % de la Base Film à la SACEM, dont 1,21 % pour le compte du distributeur.

Cartes illimitées

Au printemps de l’année 2000, le groupe UGC a mis en place une carte illimitée permettant aux bénéficiaires de celle-ci, de se rendre autant de fois qu’ils le souhaitent au cinéma, moyennant le paiement d’une somme annuelle (environ 179 €). Le régime de cette carte est encadré par la Loi du 15 juillet 2001 ; plus précisément, l’article 97 de cette même loi soumet les exploitants à une autorisation préalable du CNC. À la suite de la création de cette carte, des exploitants indépendants ainsi que des professionnels ont saisi le Conseil de la Concurrence afin de dénoncer l’effet anticoncurrentiel de cette carte. En effet, ils considèrent que les prix de la carte sont abusivement bas violant ainsi l’article L 420-5 du Code de Commerce, et qu’ils entraînent une éviction des principaux concurrents sur le marché. Ils ont été déboutés de leur demande, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la création de cette carte par UGC n’empêche pas ses concurrents de l’adopter également ; ainsi, dès le mois d’août de l’année 2000, GAUMONT a proposé aussi la carte illimitée. Aussi, UGC avait pris le soin de respecter les règles qui seront plus tard énoncées dans la Loi de 2001. De plus, d’après une étude, les adhérents de la carte illimitée vont en moyenne 46 fois par an au cinéma. Ainsi, le prix de la place de cinéma s’élève à 4,95 € ; d’après le Conseil de la Concurrence, tant que ce prix dépasse les 3,05 € (coûts variables), on ne peut pas considérer que le prix est abusivement bas. Enfin, et contrairement aux idées reçues, la carte illimitée ne menace pas le métier d’exploitant des salles de cinéma. En effet, depuis l’institution de cette carte, le nombre d’entrées vendues a augmenté, ce qui ne peut qu’être positif pour les exploitants.

Réseaux français de cinémas indépendants

- Réseau Utopia : 23 écrans (+ 7 écrans en projet)

À l'étranger

Si l'organisation de la filière cinématographique est relativement semblable parmi les grands pays occidentaux, l'importance de l'exploitation varie considérablement. C'est aux États-Unis que le taux d'équipement en salles de cinéma et la fréquentation cinématographique sont les plus élevés, la France se situant également à un haut niveau, dont voici les données pour l’année 2012[19] :

| États-Unis | France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Japon | Australie | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Population (en millions)[20] | 320 | 64 | 83 | 63 | 61 | 47 | 127 | 23 |

| Salles de cinéma | 39 918 | 5 502 | 4 617 | 3 817 | 3 814 | 4 000 | 3 290 | 1 995 |

| Salles/1 million d'habitants | 125 | 86 | 56 | 61 | 63 | 85 | 26 | 87 |

| Fréquentation | 1360 | 204 | 135 | 172 | 91 | 91 | 155 | 86 |

| Entrées/an/habitant | 4,3 | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 3,7 |

| Recettes guichet (millions €) | 8 438 | 1 306 | 1 033 | 1 352 | 609 | 595 | 1 950 | 900 |

| Prix moyen de la place (€) | 6,20 | 6,42 | 7,65 | 7,88 | 6,69 | 6,54 | 12,58 | 10,47 |

Notes et références

Notes

Références

- « GNCR », sur www.gncr.fr (consulté le ).

- Laurent Mannoni et Donata Pesenti Campagnoni, Lanterne magique et film peint : 400 ans de Cinéma, Paris, La Martinière/La Cinémathèque française, , 333 p. (ISBN 978-2-7324-3993-8), p. 252.

- Laurent Mannoni, La Machine cinéma, Paris, Lienart & La Cinémathèque française, , 307 p. (ISBN 9782359061765), p. 36.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 11.

- Mannoni 2016, p. 38.

- Sadoul 1968, p. 16.

- Pierre-André Hélène, Une légende au cœur de Paris, Hôtel Scribe Paris, p. 33-45.

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 35.

- Charles S. Swartz (editor), Understanding digital cinema, 2005, p. 159..

- Philippe Loranchet, Le cinéma numérique : la technique derrière la magie, Éditions Dujarric, Paris, 2000, p. 215..

- Voir Philippe Binant, « Au cœur de la projection numérique », Actions, 29, 12-13, Kodak, Paris, 2007.

- Cahiers du cinéma, n° hors-série, avril 2000, p. 32..

- Claude Forest, « De la pellicule aux pixels : l'anomie des exploitants de salles de cinéma », in Laurent Creton, Kira Kitsopanidou (sous la direction de), Les salles de cinéma : enjeux, défis et perspectives, Armand Colin, Paris, 2013.

- Déploiement du cinéma numérique

- « AFCAE - Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai », sur art-et-essai.org (consulté le ).

- https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/bilans/bilan-2019-du-cnc_1197070, consulté le 12/06/2020.

- https://www.linkedin.com/company/les-cinemas-pathe-gaumont, consulté le 12/06/2020.

- « Encaissement moyen du distributeur sur une entrée en salle de... », sur cnc.fr (consulté le ).

- http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF13326

- http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105

Annexes

Liens externes

- Entretien avec Jean-Max Causse, exploitant, paru le mardi 26 février 2008 sur Cinecri

- Entretien avec Simon Simsi, exploitant, paru en octobre 2005 sur linternaute

Bibliographie

- Laurent Creton, Kira Kitsopanidou (sous la direction de), Les salles de cinéma : enjeux, défis et perspectives, Armand Colin/Recherches, Paris, 2013

- Gérard Duquesne, Technologie de l'opérateur projectionniste, Dujarric, Paris, 1995.

- Claude Forest, « Exploitants-spectateurs : de l'attractivité à l'épuisement accéléré de l'innovation technologique », in Patrick Louguet, Fabien Maheu (coordonné par), Cinéma(s) et nouvelles technologies, L'Harmattan, Paris, 2011

- Jean-Michel Frodon, Dina Iordanova (sous la direction de), Cinémas de Paris, CNRS Éditions, Paris, 2017

- Jean-Louis Renoux, Grand écran, no 70, Gaumont, Neuilly-sur-Seine, 2000.

- Bibliographie sur le thème du numérique