Forêt de Fontainebleau

La forêt de Fontainebleau, autrefois appelée forêt de Bière (dérivé de bruyère)[1], est un important massif boisé de 25 000 ha, dont 21 600 ha sont aujourd'hui administrés en forêt domaniale. Ce massif, au centre duquel se trouvent la ville de Fontainebleau et sa voisine Avon, est situé en Seine-et-Marne. La forêt domaniale proprement dite couvre 17 072 ha ; elle a une altitude variant de 42 m (Seine à Bois-le-Roi) à 144 m (Carrefour du Banc du Roi, 2 km au nord de Fontainebleau).

| Forêt de Fontainebleau | |||

Forêt vue des gorges de Franchard. | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 48° 24′ 07″ nord, 2° 39′ 46″ est | ||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Seine-et-Marne, Essonne | ||

| Géographie | |||

| Superficie | 25 000 ha | ||

| Altitude · Maximale · Minimale |

144 m 42 m |

||

| Compléments | |||

| Protection | Forêt de protection, Natura 2000, Réserve de biosphère, Réserve biologique, Site classé | ||

| Statut | Forêt domaniale et privée | ||

| Administration | Office national des forêts | ||

| Essences | Chêne, pin sylvestre, hêtre | ||

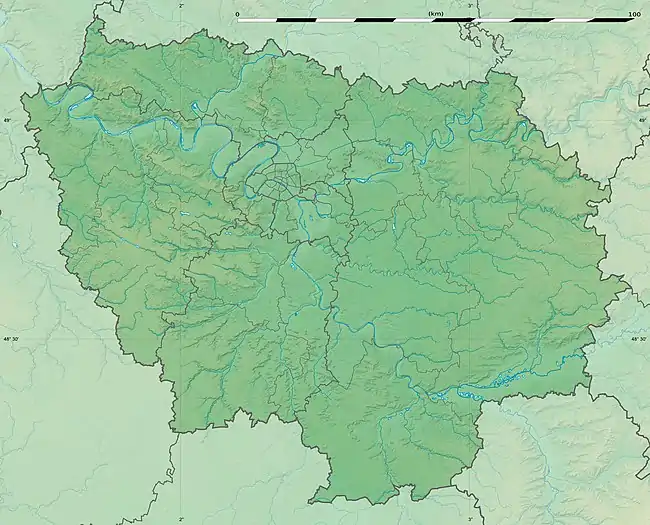

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||

Elle est fragmentée et traversée par l'autoroute A6 (1964), les nationales 6 et 7, ainsi que la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles. Chaque année, des millions de visiteurs viennent s'y promener ou y pratiquer l’escalade (13 millions en 2006[2]).

La forêt de Fontainebleau est célèbre dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIXe siècle, notamment les peintres de l'école de Barbizon et les impressionnistes, ainsi que des photographes, des écrivains et des poètes. Premier massif labellisé Forêt d'Exception en 2013, il comprend 2 350 ha de réserves biologiques[3], dont l'origine de la protection sous forme de « réserves artistiques » remonte à 1853, et dont certaines parties n'ont pas subi de coupes rases depuis 1372.

Histoire

Il y a 40 000 ans, des populations nomades s'installèrent aux abords de la forêt. On en a découvert divers témoignages : outils de pierre taillée, ossements d'animaux : ours, éléphants, rhinocéros, cerfs géants. Durant cette période, la forêt était sauvage et hostile. L'homme y pénétrait donc rarement. Plus de 2 000 abris[4] comportant des gravures rupestres sont disséminées dans le massif forestier. Elles sont attribuées à toutes les périodes entre le Paléolithique supérieur (vers 12000 av. J.-C.) et l'époque moderne, mais la plupart d'entre elles sont attribuées au Mésolithique (entre 9000 et 5500 av. J.-C.)[5]. Avec le Néolithique, l'homme développa la culture et l'élevage. Des villages se formèrent autour de la forêt, le centre de celle-ci manquant d'eau ne fut pas habité. On cite entre autres des sites du Bronze moyen avec dans le sud-est près de Montigny la grotte de Croc Marin et surtout l'habitat de Marion des Roches[6] - [7], l’abri de la Gorge aux Loups, l’abri de la Grande Vallée, l’abri de la Touche aux Mulets (dit abri des Orchidées)[8]…

À l'époque gauloise, les Ligures et les Celtes établirent d'autres bourgades mais toujours autour de la forêt : à Avon, à Larchant.

Forêt royale

Vers l'an 1000, la forêt était formée d'une série d'enclaves que se partageaient de petits seigneurs et de riches propriétaires terriens.

En 1067, le capétien Philippe Ier acquiert le comté du Gâtinais, ce qui permet au pouvoir royal de maîtriser l'ensemble du territoire de l'actuelle forêt[9]. En 1137, sous Louis VII, l'existence d'une demeure royale est attestée. Pour les rois de France, la forêt avait en effet plusieurs usages dont la chasse mais aussi un intérêt militaire. Elle fournissait ainsi le bois qui servait à la construction et au chauffage. Fontainebleau représentait également une place stratégique sur la route de Sens et de la Bourgogne.

En 1400, Charles VI ordonne la première réformation de la forêt, c'est-à-dire la fermeture complète de l'espace forestier pour quelques mois, afin de vérifier les droits et usages de chacun sur le gibier et les bois. Cette procédure exceptionnelle va se renouveler de nombreuses fois sous l'Ancien Régime. Le château est rebâti à partir de 1527 par François Ier, afin de venir chasser « les bêtes rousses et noires » qui abondent dans la forêt qui ne comprenait alors que 13 365 ha, mais les rois vont ensuite l'étendre par des acquisitions et des confiscations. Toujours sous François Ier, fut créée la charge de Grand Forestier, responsable des officiers et des gardes à cheval ayant chacun la surveillance et la gestion d'un canton de la forêt. C'est à cette époque, au cours de ce XVIe siècle, que l'administration chargée de la gestion de la forêt prend forme et la gardera jusqu'à la Révolution.

À l'époque de Louis XIV, moins de 20 % de la superficie est boisée. Colbert lance une nouvelle réformation de juin à septembre 1664 ainsi que des chantiers de plantation[10]. Le roi parcourt alors la forêt chaque année en automne pour la chasse. En 1716, à la suite du terrible hiver de l'année 1709, un nouvel aménagement de la forêt est promulgué : 6 000 ha sont plantés de feuillus, mais cela s'avère un échec presque total. En 1750, un nouvel aménagement est relancé et le pourtour de 90 km de la forêt est délimité par 1 050 bornes encore visibles de nos jours. En 1786, une timide introduction de pins sylvestres est tentée. Après la Révolution, à la suite de nombreuses coupes sauvages et de la prolifération du gibier faute de chasse, Napoléon Ier réforme en 1807 l'administration forestière et celle du château. En 1830, la plantation de 6 000 autres ha de pin provoque la colère des artistes qui viennent chercher l'inspiration en forêt. Par ailleurs, la mare aux Evées est drainée et réaménagée en 1837.

Réserve artistique

Les peintres de l’École de Barbizon, emmenés par Théodore Rousseau, critiquent les plantations de résineux qui sont effectuées sur plusieurs centaines d'hectares par an depuis 1830, les accusant de dénaturer les paysages, et s'opposent à des coupes de régénération projetées dans les vielles futaies en 1837[10]. Ils fondent la Société des amis de la forêt de Fontainebleau pour la protéger[11].

En 1839, Claude-François Denecourt fait paraître son premier guide de promenade en forêt et aménage les premiers sentiers en 1842. Dès 1849, le chemin de fer arrive à Fontainebleau, ce qui va permettre aux Parisiens de visiter Fontainebleau par des excursions à la journée.

À la demande des peintres de l'École de Barbizon, les coupes de feuillus sont suspendues dans certains cantons appréciés des artistes. En 1853, des « sanctuaires de la nature » sont ainsi soustraits à l'action des forestiers sur 624 ha de vieilles futaies et de zones rocheuses (Bas Bréau, Cuvier Châtillon, Franchard, Apremont, la Solle, mont Chauvet), par dérogation aux règles d'exploitation habituelles, en faisant appel au caractère artistique exceptionnel des lieux[10]. Pour la première fois en France, le souci de « protection de la nature », sous l'angle esthétique et paysager, va être associé à la gestion forestière. Puis par le décret impérial du 13 avril 1861, la « réserve artistique » (21e série) est portée à 1 094 ha et enfin à 1 693 ha de 1892 à 1904[12]. Le directeur général des forêts, Henri Faré, expliqua que la neutralisation de 1 600 hectares revenait à perdre un revenu de 300 000 francs or[11]. Cependant elle constitue la première réserve naturelle au monde[13], avant même la création du parc national de Yellowstone aux États-Unis[14].

- Réserve artistique par Théodore Rousseau

Groupe de chênes, Apremont, 1850-1852,

musée du Louvre, Paris.

Forêt de Fontainebleau, Groupe de grands arbres surplombant la plaine de Clair-Bois à l'orée du Bas-Bréau, 1849-1852,

Getty Center, Los Angeles.

Coucher de soleil au Cuvier-Châtillon, 1854-1858,

collection privée, vente 2008.

Les Vieux chênes du Bas-Bréau, 1864,

musée des Beaux-Arts de Houston.

Vallée d'Apremont

Rijksmuseum Twenthe, Enschede.

En , Claude-François Denecourt publie une pétition à destination de l'empereur Napoléon III pour la conservation du côté artistique et pittoresque de la Forêt de Fontainebleau[15], signée entre autres par Rosa Bonheur.

En 1872, le gouvernement d'Adolphe Thiers souhaite, pour y planter des résineux de façon intensive, couper une partie des arbres de ce site pourtant protégé par décret impérial, une pétition d'opposition est signée par les artistes mais sans succès, le Comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau est créé et s'oppose au projet. Amoureuse du lieu, George Sand apporte son soutien aux opposants et se révèle pionnière de la future écologie. Soucieuse de rigueur et de curiosité scientifique, elle convoque toutes les sciences naturelles : la biologie, l'entomologie, la géologie mais aussi les sciences de l'ingénieur pour rédiger un plaidoyer de douze pages[16] où elle écrit : « Si on n’y prend garde, l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme », elle initie ainsi les règles d'une exploitation forestière respectueuse et sauve la première réserve naturelle au monde[17].

Le premier Comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau, auquel adhère, entre autres, Victor Hugo, vote, avant l'intervention de George Sand, la résolution suivante : « Que la forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux monuments nationaux et historiques qu'il est indispensable de conserver à l'admiration des artistes et des touristes, et que sa division actuelle en partie artistique et non artistique ne doit être acceptée que sous toutes réserves »[18]. En 1907 l'Association des amis de la forêt de Fontainebleau succède au Comité. Puis, par arrêté du 23 juillet 1945, est créée la Commission consultative des réserves artistiques et biologiques.

Après être restée intacte durant cent ans, la forêt a souffert avec les tempêtes de mars[19] et mai[20] 1967. Elles détruisirent la réserve qu’il fallut régénérer par plantation sur des centaines d’hectares[11].

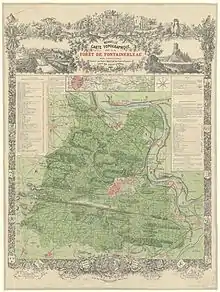

Terrain militaire

Un décret de 1875 affecte au Département de la Guerre un terrain situé dans la forêt domaniale[21]. L’École d’application de l’artillerie et du génie située à Metz avait été transférée à Fontainebleau après le traité de Francfort de 1871. Deux champs de tir avaient été aménagés dans la forêt, l'un au nord et l'autre au sud-ouest de la ville[22]. Ce dernier est localisé sur la carte topographique de Denecourt datant de 1895[23].

Réserves biologiques

En 1953, les premières réserves biologiques[24] intégrales (141 ha) et dirigées (411 ha) sont créées en remplacement de 552 ha d'une partie des réserves artistiques, qui sont réduites à 1 070 ha.

Les arrêtés des 7 août 1967 et 11 janvier 1972 délimitent d'abord les réserves biologiques à 416 ha[25], parmi lesquelles :

- les réserves biologiques domaniales intégrales (RBDI) - où l'on ne pratique plus aucune coupe à blanc - de la Tillaie, du Gros Fouteau et des Hauteurs de la Solle qui totalisent 136 ha[26]. Par exemple, la forêt de la Tillaie de 34,37 ha n'a pas subi de coupe à blanc depuis 1372[27]. Les réserves du Chêne Brûlé et de la Gorge aux Loups sont également intégrales.

- les réserves dirigées (RBDD), qui font l'objet d'une gestion conservatrice, sont alors la Haute Borne, Cuvier Châtillon, le Petit Mont Chauvet, le Mont Merle, la Boissière, Bellecroix, la Gorge aux Merisiers, la Mare aux Pigeons, la Mare aux Fées, la Plaine de Chanfroy, le Coquibus et le Laris qui parle[28].

Puis, les réserves biologiques domaniales retrouvent et dépassent leur surface d'avant 1967, en étant portées en 2011 à 1 050 ha pour les réserves intégrales (RBDI) et à 1 300 ha pour les réserves dirigées (RBDD), soit 2 350 ha au total[3] :

- les 7 réserves intégrales sont la Tillaie, Gros Fouteau - Hauteurs de la Solle, Chêne brûlé, Gorge aux Loups (anciennes), Vallée Jauberton, Béorlots, Rocher de la Combe (nouvelles),

- les 14 réserves dirigées sont, dans la zone de Fontainebleau : Belle Croix, la Boissière, Camp de Chailly - Cuvier Châtillon, Champ Minette, Gorge aux Merisiers, Haute Borne, Mare aux Fées, Mont Merle, Petit Mont Chauvet, Plaine de Macherin et dans la zone des Trois Pignons : Baudelut, Chanfroy, Coquibus et Mare aux Joncs[29].

Restrictions

En 1937, le sénateur de Seine-et-Marne et maire de Fontainebleau, Jacques-Louis Dumesnil, adopte un code vestimentaire pour la forêt en interdisant par arrêt « le port de shorts, costumes de bains et autre ustensiles de l'impudeur et de la libido ». Ce dernier aurait également préparé un arrêté y interdisant les chants révolutionnaires, entre autres, L'Internationale[30].

Géologie

Il y a 35 millions d'années, la mer occupait la place de la forêt. Elle y déposa des sédiments d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur. Ce sable, blanc, est l'un des plus purs du monde et sert pour la verrerie (Murano à Venise) et pour les fibres optiques. Ce sable a formé les barres rocheuses qui caractérisent le paysage de la forêt.

Des concrétions gréseuses de ce sable siliceux très pur se sont formées pour donner des formes caractéristiques, appelées gogottes[32].

Les grès de Fontainebleau sont, donc, formés de ces sables consolidés : grains de quartz cimentés par un gel de silice. Ces sables se sont déposés durant l'épisode de la mer des Sables d'Étampes. Ils sont donc d'âge stampien (Oligocène). Ils sont célèbres pour leurs rochers. En effet, ceux-ci forment d'imposants chaos sur les pentes de sables ; ils ont des formes souvent surprenantes faisant penser à des animaux ou des objets, et ils sont très convoités par les amateurs d'escalade de blocs.

Les rochers occupent une superficie de près de 4 000 ha et forment de longues chaînes, presque parallèles axées Est Sud-Est, Ouest Nord-Ouest et séparées par des vallons ouverts aux deux bouts.

Le sol de la forêt contient jusqu’à 98 % de sable. Il est donc très perméable. Il en résulte que nulle part, sauf sur le versant Est, entre Veneux-Nadon et Samois-sur-Seine, on ne voit la moindre source. Les mares proviennent du séjour de l'eau pluviale dans les dépressions des plateaux rocheux, sauf dans les environs de la mare aux Evées où l'argile domine.

Flore

Les arbres les plus représentés sont : les chênes (45 %), le pin sylvestre (40 %), le hêtre (10 %). Les "bouquets du roi" caractéristiques de la forêt sont des chênes dont les branches se séparent dès la base. Espèce rare au départ, le pin sylvestre s'est développé depuis 1830. C'est en 1786 que Le Monnier, médecin de Louis XVI et de Marie-Antoinette, introduisit cette espèce à Fontainebleau[33].

Le pin maritime fut d'abord planté en 1515 sur l'emplacement du Jardin Anglais, alors « jardin des Pins ». Puis à partir de 1590, l'homme l'implanta dans la forêt.

Le châtaignier implanté au Moyen Âge par des moines de grandes abbayes[34] est toujours présent[35].

Les principales essences du massif, d'une surface de 20 272 ha, sont[13] :

- forêt de Fontainebleau : chênes, 42 % ; pin sylvestre, 29 % ; hêtre 17 %, autres feuillus 8 %, autres résineux 3 %, zones non boisées 1 % ;

- forêt des Trois Pignons : chênes 26 %, autres feuillus 20 %, pin sylvestre 33 %, pin maritime 15 %, autres résineux 1 %, zones non boisées 5 %.

Près de 800 arbres notables ont été répertoriés, dont le chêne du Rocher Canon, posé sur un rocher, le seul de la forêt ayant reçu le label Arbres remarquables de France en mars 2006[36] - [37].

La flore comprend :

- 1 500 espèces de végétaux supérieurs

- 440 espèces de lichens (Boissière, 1978)

- 480 mousses[38] et hépatiques

- 1700 espèces de champignons

La variété des sols (acides et calcaires, secs et humides) et la diversité des reliefs sont à l'origine de la grande diversité d'espèces, ainsi que la présence de très vieilles futaies, milieu devenu aujourd'hui très rare et abritant quantité d'espèces dépendant du vieux bois, tant animales (insectes, notamment) que végétales (lichens et macromycètes, notamment).

- Brachypode (Brachypodium pinnatum)

- Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) - protection nationale

- Amélanchier (Amelanchier ovalis) - protection régionale

- Genévrier (Juniperus communis)

- Orchidées : - protection régionale

- Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)

- Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra)

- Petit Pigamon (Thalictrum minus) - protection régionale

- Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia)

- Garance voyageuse (Rubia peregrina)

- Rosier pimprenelle (Rosa pimpinellifolia)

- Géranium sanguin (Geranium sanguineum)

- Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria)

- Trèfle rougeâtre (Trifolium rubens) - protection régionale.

Faune

Mammifères

La forêt abrite 54 espèces de mammifères[39].

Parmi les grands mammifères, on trouve des sangliers et des cerfs. Au XVIe siècle, on pouvait croiser dans la forêt des lynx et des loups, lesquels ont disparu au milieu du XIXe siècle. Actuellement, on peut rencontrer des blaireaux, des renards, des sangliers, des chevreuils et des cerfs. La dernière loutre a disparu en 1970.

La densité des cerfs (0,76 individus / 100 ha) est très faible. Les facteurs explicatifs de cette faible densité sont multiples : trop forte pression de chasse, dérangement par certains photographes animaliers pendant le brame.

Les rongeurs sont représentés par :

- le ragondin ;

- le rat musqué ;

- le surmulot ;

- le campagnol ;

- la souris ;

- le mulot ;

- le lapin ;

- le lièvre ;

- l'écureuil.

Les petits mammifères carnivores :

- la fouine ;

- la martre ;

- le chat sauvage.(seulement quelques individus erratiques, pas d'implantation régulière, le muret séparant l'A6 à Bourron Marlotte bloque les déplacements des individus venant de l'Yonne) (voir Lustrat 1998)

Les petits mammifères insectivores :

- la taupe ;

- la musaraigne ;

- le hérisson ;

- la chauve-souris.

Oiseaux

La forêt abrite plus 200 espèces d'oiseaux dont 102 nicheuses[39].

Parmi les espèces les plus intéressantes : Guêpier d'Europe, Pic mar, Pic noir dont l'arrivée en forêt daterait de 1914, Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe, Pouillot siffleur, Pouillot de Bonelli, Alouette lulu, et Torcol fourmilier.

Reptiles

La forêt abrite onze espèces de reptiles[39].

Les serpents, qui sont peu appréciés des randonneurs et des promeneurs de la forêt, jouent toutefois un rôle important et essentiel dans l'équilibre faunistique.

On rencontre les espèces suivantes :

- la couleuvre helvétique ;

- la couleuvre d'Esculape ;

- la couleuvre vipérine ;

- la coronelle lisse ;

- la vipère aspic ;

- la vipère péliade ;

- le lézard des murailles ;

- le lézard des souches ;

- le lézard vert ;

- l'orvet.

Amphibiens

La forêt abrite 12 espèces d'amphibiens[39].

On peut rencontrer plusieurs espèces d'amphibiens dans les rares mares de la forêt de Fontainebleau :

- la grenouille verte ;

- la grenouille rieuse ;

- la grenouille rousse ;

- la grenouille agile ;

- la rainette verte ;

- le crapaud commun ;

- le crapaud calamite ;

- le crapaud accoucheur ;

- le triton palmé ;

- Le triton ponctué ;

- le triton crêté ;

- Le triton marbré.

Insectes

La forêt est un havre pour plus de 370 espèces d'Hétéroptères (Royer 1948, complété par Doignon 1978), environ 3 500 espèces de Coléoptères (Cantonnet, Casset, Toda, 1997), 1 640 espèces de Lépidoptères (Gibeaux, 2000), 57 espèces d'Orthoptères (Luquet, 1994 et Luquet, Meriguet et Bruneau de Miré, 2001), 46 espèces d'Odonates (Dommanget, 2002). Le nombre d'espèces de Diptères est quant à lui estimé à 10 000.

Mollusques

98 espèces de mollusques (Viette et Parisot, 2001) ont trouvé un abri au sein de la forêt de Fontainebleau.

Mesures de protection

Divers statuts coexistent et se superposent, chacun disposant de particularités qui lui sont propres[3]. Ces statuts ne couvrent pas l'ensemble de la forêt mais seulement diverses parcelles plus ou moins intéressantes au niveau environnemental et économique.

- Forêt de protection : maintien de l'usage actuel du sol obligatoire. Toute modification portant atteinte au milieu est interdite.

- Avantages : défense contre la construction de nouvelles infrastructures et le mitage du milieu.

- Limites : seule la superficie initiale est maintenue, aucune recommandation visant à assurer le maintien de sa biodiversité.

- Natura 2000 (Zone de protection spéciale FR1110795[40] et Zone spéciale de conservation FR1100795[41]) : protection des habitats, protection de l'avifaune, mise en réseau européen.

- Avantages : protection contractuelle des habitats, extension aux boisements privés contigus. Impose une évaluation des incidences à un grand nombre de programmes, projets ou simples manifestations.

- Limites : la préservation des habitats se fait par contrat volontaire.

désignation attribuée par l'UNESCO dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère. Son objectif est de concilier biodiversité et utilisation durable des ressources naturelles. Sa structure de coordination est l'Association de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

- Avantages : augmente les possibilités de partenariat entre les différents gestionnaires dans le cadre d'un développement durable.

- Limites : aucune valeur juridique nationale, fonction de conseil aux acteurs du milieu.

- Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : inventaire national des zones naturelles à fort intérêt patrimonial effectué par les directions régionales de l'Environnement (DIREN)

- Avantages : connaissance par les collectivités territoriales de leur patrimoine naturel.

- Limites : pas de statut réglementaire.

- Site classé : territoire ne pouvant ni être détruit ni être modifié dans son état ou son aspect.

- Avantages : maintien en l'état du patrimoine.

- Limites : peu respecté.

- Réserve biologique : protection et conservation du milieu. Existe en Réserve biologique dirigée (gestion conservatrice) et en Réserve biologique intégrale (aucune gestion).

- Limites : pouvait être déclassé à chaque modification d'aménagement. Plus vrai aujourd'hui, le classement se faisant par arrêté ministériel indépendant des aménagements.

- Réserve naturelle volontaire, espace naturel sensible ou arrêté préfectoral de protection de biotope.

Un projet de parc national est également à l'étude pour rationaliser ces différentes servitudes de protection. Dès 1914, un vœu pour la création d'un parc national en forêt de Fontainebleau est émis par la Commission des sites de Seine-et-Marne et plusieurs sociétés savantes et artistiques, un an après la création du « parc de la Bérarde » en haute vallée du Vénéon par l'Administration des eaux et forêt, qui devait préfigurer celle du premier parc national français. Mais la guerre de 1914-1918 interrompt ces initiatives[42]. En 1948, à l'occasion de la conférence internationale tenue à Fontainebleau, qui crée l'Union internationale pour la protection de la nature (devenue UICN), un nouveau vœu est émis pour la création d'un parc national à Fontainebleau, auquel il n'est pas donné suite.

La France s'est engagée dans le cadre du Grenelle de l'environnement, via notamment la Stratégie nationale de création d'aires protégées, et soutenue par l'UICN, à accroître le nombre de ses aires protégées. Cette forêt est considérée comme l'une des plus belles « forêts de plaine » de France, et la possibilité de créer un Parc national à Fontainebleau est en débat depuis longtemps. En 1999, le Rapport Dorst (puis en 2007-2009 le « Grenelle de l'environnement » qui s'en est inspiré) ont d'abord jugé que les oppositions locales des élus, la forte fragmentation écologique du massif (par les routes, pistes et plus de 1 400 km[43] de chemins qui en font la forêt la plus fragmentée de France) et les pressions humaines qu'il subit (plus de 15 millions de visiteurs par an) n'étaient pas compatibles avec les objectifs d'un parc national. La loi de 2006 sur les parcs nationaux a donné plus de poids à la gouvernance locale et la sensibilité des élus et visiteurs à la protection des forêts et à l'intérêt économique de la création d'un parc semble s'être renforcée. « Le label serait aujourd'hui valorisant pour les élus locaux, mais il permettrait surtout de parer aux difficultés futures auxquelles sera exposée la forêt devant la hausse de visiteurs. La gouvernance actuelle du massif empile les statuts de protection ; le parc national serait un gage de cohérence pour assurer sa préservation à terme » estimait Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau en 2010[44]. Certains habitants craignent cependant une protection qui limiterait trop certaines activités ou qui selon eux pourrait contribuer à enclaver la ville. Ce classement rencontre aussi l'opposition de l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau[45]. Après un an de concertation, un rapport de 200 pages a été rendu à la ministre de l'environnement fin janvier 2011.

Bivouacs

Le camping sauvage est interdit en forêt de Fontainebleau en dehors de 3 aires de bivouac, près du parking de la Grande Vallée à Bouuron-Marlotte, près de l'hippodrome de la Solle et sur le site de la Faisanderie à Fontainebleau. Leur capacité est de 20 tentes chacune et le séjour limité à une nuit.

Économie

Le grès est exploité depuis 1330. Dès le XVIe siècle, il est utilisé pour le pavage des rues de Paris. En 1831, trois millions de pavés sont encore produits. À la fin du XIXe siècle, sous la pression des artistes, l'activité de carrière, qui comptait alors 2 000 hommes, est restreinte.

En 1907, la dernière exploitation ferme à la suite de l'interdiction de l'exploitation des grès sur le domaine. Mais l'exploitation s'est maintenue en dehors de ces limites. La dernière aux Trois-Pignons ferme en 1983.

Sur l’ensemble du massif de Fontainebleau, de nombreux sites ont, ainsi, fait l’objet de cette activité intense : le rocher Canon, les gorges de Franchard et du Houx, les Hautes-Plaines, le Long Boyau, etc. Avec l’arrêt de l’extraction en 1907, les savoir-faire et la mémoire ont peu à peu disparu de Fontainebleau. Toutefois, nombreux sont les vestiges de ce patrimoine industriel encore visibles aujourd’hui. Afin de le faire connaître, un sentier de découverte a été créé en 2012.

Le sable très fin et pur de Fontainebleau est exploité pour les verreries dès 1640. Il était utilisé pour la porcelaine de « Vieux Sèvres », pour la manufacture de Vincennes, pour la verrerie et la faïencerie de Paris, Montereau, Nevers, Gien, etc. Autrefois, pour ouvrir un atelier d'exploitation, le carrier demandait une autorisation au Capitaine des Chasses et payait un droit de forage. En outre, il devait remettre en état les routes qui avaient permis le transfert des matériaux. Les ouvriers, atteints de phtisie pulmonaire, mouraient jeunes.

Le sable est toujours exploité en lisière de forêt (par le groupe Sibelco à Bourron-Marlotte[46]).

Art rupestre

Les massifs de grès, grottes et abris rocheux de la forêt de Fontainebleau ont, dès le Paléolithique récent, été le support d'œuvres d'art rupestre, gravées dans la pierre. Bien que connu des spécialistes dès la fin du XIXe siècle, celui-ci reste méconnu du grand public. Avec plus de 2 000 abris gravés, la forêt de Fontainebleau abrite l'un des ensembles rupestres les plus vastes d'Europe[47]. Dans leur grande majorité, les représentations sont géométriques et datent du Mésolithique (−11 500 à −7 000 ans), ce qui a dans certains cas, été confirmé par des fouilles archéologiques. Toutefois, outre les figures du Magdalénien, certaines gravures ont été datées du Néolithique, de l'âge du bronze ou du Moyen Âge. Enfin, quelques-unes sont modernes, écritures ou dessins gravés du XIXe siècle, de la guerre de 1870 ou de celle de 1914-1918 ou 1939-1945[48].

Promenades

Des routes de promenades existent dans la forêt, probablement depuis le XVIe siècle. Elles servent alors essentiellement à la chasse à courre. L'actuelle route ronde est ainsi tracée sous la houlette d'Henri IV. En 1725, Louis XV ordonne le tracé de soixante routes dans la forêt, afin de faciliter ses déplacements, toujours pour la chasse.

Par ailleurs, la forêt est quadrillée par un réseau serré de chemins. Chaque voie porte un nom, lequel figure sur une plaque accrochée, à environ trois mètres de haut, sur un arbre. Muni d'une carte comme celle éditée par l'IGN (par exemple la carte M2417OT Forêt de Fontainebleau), le promeneur peut facilement errer dans la forêt sans se perdre.

En outre, plusieurs GR, balisés en rouge et blanc, sillonnent la forêt. Parmi eux les GR 1 et GR 11 font le tour de la région parisienne en passant par la forêt ; le GR 13 part de Fontainebleau.

Enfin, des promenades spécifiques sont balisées en bleu. Les premières datent du XIXe siècle :

- En 1837, un guide d'Étienne Jamin paraît : Quatre promenades en forêt de Fontainebleau. À cette époque, le seul sentier connu est celui du Mont Aigu.

- En 1839, Claude-François Denecourt (1788-1875), soldat de la Grande Armée, édite son premier guide en s'inspirant du précédent.

- En 1842, il trace son premier sentier, celui du Mont Chauvet.

- Dès 1847, il décrit ses propres sentiers dans ses indicateurs. Il crée 150 km de sentiers balisés avec des traits bleus, parfois surmontés d'un numéro. 17 éditions sortiront de presse avant sa mort.

- Charles Colinet (1839-1905), ancien fonctionnaire des Ponts et Chaussées, poursuivra l'œuvre de Denecourt. Onze circuits seront tracés entre 1842 et 1905. Le réseau de sentiers est porté à 300 km.

- L'épouse de Colinet, puis le Touring club de France assurent le suivi entre les deux guerres, puis Les Amis de Fontainebleau qui éditeront un guide en 1963.

- Après la Seconde Guerre mondiale, d'autres circuits seront ajoutés pour porter le total à 16. Les itinéraires historiques sont simplifiés, les accès sont facilités. Le nouveau réseau comporte un seul marquage : des traits bleus et/ou des traits bleus surmontés du numéro de la promenade.

- Depuis 1975, l'ONF a tracé le Tour du massif de Fontainebleau (TMF), 65 km balisés en traits vert et blanc. Un Tour du Massif en VTT (TMV) a également été tracé.

Aujourd'hui, 365 km de promenades sont balisés.

Circuits Denecourt-Colinet

Ils sont numérotés de 1 à 16 :

- Circuit Denecourt-Colinet n° 1 de 7 km parcourt le mont Ussy.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 2 de 8 km passe à la tour Denecourt et près de plusieurs fontaines.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 3 de passe près de l'esplanade Cassepot.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 4 de 7 km passe au rocher Saint Germain.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 5 de 8 km est près du Rocher du Cuvier.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 6 de 7 km.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 7 de 8 km situé sur le site de Franchard.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 8 de 6 km passe au mont Aigu.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 9 de 6 km a été récemment divisé partie ouest-est pour éviter de traverser la N7.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 10 de 6 km au rocher d'Avon.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 11 de 9 km[49] au long rocher.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 12 de 13 km.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 16 de 9 km[49] se situe dans le massif des Trois Pignons et est appelé également circuit des Belvédères.

- Circuit Denecourt-Colinet n° 17 de 9 km au rocher des Princes.

Circuit n° 7

Ce parcours possède un parking d'accès au Carrefour de la Croix de Franchard. Ce circuit passe près d'un lieu appelé « l'antre des druides » comportant une formation rocheuse permettant d'abriter plusieurs personnes. Il fait 8 km et se parcourt généralement en 2 heures.

Circuit n° 11

Ce parcours possède un parking d'accès près de la maison forestière de la Grande Vallée. À cet endroit se trouve un site où le bivouac est autorisé et soumis à certaines règles. Un point d'eau accessible au printemps et à l'été ainsi que des toilettes publiques se trouvent au départ de ce circuit.

Ce circuit passe près d'un lieu appelé « la mare aux fées » ainsi que « la grotte Beatrix » . Il présente plusieurs belvédères offrant autant de panoramas. Il fait 9 km et se parcourt généralement en 3 h 30.

Circuit n° 16

Ce circuit possède deux parkings d'accès : l'un est situé près du lieu La Croix St Jérôme, au sud ouest du parcours, et l'autre est situé à La canche aux Merciers, à l'est du parcours. Il fait 9 km et présente environ 300 m de dénivelé. Ceci permet à la plupart des randonneurs de le parcourir en 3 h 30 environ.

Sa partie nord traverse la plaine au Charme et offre un paysage composé de beaucoup de bruyère. Étant donné son profil relativement plat et ses chemins suffisamment larges, il est facilement accessible aux VTT. Il forme une boucle ovale orientée ouest-est avec deux raccourcis permettant différentes combinaisons.

Ce circuit offre plusieurs points d'intérêts dont :

- un point de vue sur la croix de Lorraine du Circuit des 25 bosses,

- des vestiges du Télégraphe de Noisy,

- des traces d'anciennes carrières,

- un dolmen.

Circuit des 25 bosses dans le massif des Trois Pignons

Ce circuit fait le tour des hauteurs du massif des Trois Pignons, zone sauvage sans route et sans habitation qui a servi de maquis lors de la dernière guerre, d'où la présence d'une croix de Lorraine sur une hauteur. Ce massif associe des paysages d'une grande variété : étendues sablonneuses qui rappellent certains bords de mer, sentiers très pentus de type montagnard, rochers d'escalade mondialement connus, végétation quasi méditerranéenne (pins, bruyères), faune des régions méridionales (lézards, serpents), absence quasi totale d'eau, panoramas immenses. Ce massif est la zone naturelle la plus originale du bassin parisien.

Le circuit fait partie des circuits balisés de Fontainebleau. Il est censé contenir 25 bosses même si des avis peuvent diverger sur ce point. Le balisage est très important ; sa couleur rouge et sa fréquence importante (une marque tous les 15 mètres environ) rendent le suivi du chemin relativement aisé. Historiquement, ce circuit sert pour l'entraînement aux marches d'approche en alpinisme. Cela est grandement dû à son cumul de dénivelé positif d'environ 800 mètres. De plus, le circuit a été créé en abordant les chemins les plus complexes. Enfin, la succession des montées et descentes accentue la difficulté, notamment pour les néophytes de la randonnée.

Sa distance totale est d'environ 15 km. Son départ se fait généralement au parking de la Roche aux Sabots. Il est possible de diminuer la distance totale et la difficulté en prenant des raccourcis, comme le site d'escalade « Le diplodocus ». Les bosses les plus ardues se situant sur l'ouest du circuit (au Mont Pivot et au Roche de Jean de Vignes), les gens favorisent le parcours du circuit dans le sens des aiguilles d'une montre afin de terminer sur des bosses moins accentuées.

Les coureurs peuvent effectuer le circuit en moins de deux heures tandis que d'autres préfèrent prendre la journée pour le boucler.

Outre son intérêt sportif, il permet de découvrir des paysages diversifiés : fougères, bruyères, pins ponctuent le circuit.

Sports

Escalade

La forêt de Fontainebleau est un lieu internationalement connu pour l'escalade de bloc. Cette discipline est pratiquée sur des blocs de rochers d'une faible hauteur qui ne nécessitent pas de cordage pour s'assurer. On utilise plutôt des tapis matelassés pour amortir les chutes, du pof pour augmenter l'adhérence des prises ainsi que des parades manuelles d'un ou d'une partenaire pour s'assurer et réduire les risques. Elle se pratique sur les blocs de grès caractéristiques de cette forêt.

Une des particularités de l'escalade à Bleau (surnom donné par les grimpeurs à la forêt de Fontainebleau) est l'existence de parcours. Ces parcours de différents niveaux sont balisés à l'aide de flèches de différentes couleurs. Un parcours complet était censé à l'origine correspondre à la difficulté d'une course d'alpinisme en montagne. Le premier parcours fut créé en 1947 par Fred Bernick. Chaque couleur représente un niveau de difficulté : blanc épais (très facile), jaune (facile ou peu difficile), orange (assez difficile), bleu (difficile), rouge (très difficile), noir ou blanc fin (extrêmement difficile).

Les secteurs d'escalade se répartissent dans toute la forêt. Parmi les plus connus : le Bas-Cuvier, Les Gorges d'Apremont (Barbizon), Franchard Isatis (dans les gorges de Franchard entre Fontainebleau et Milly-la-Forêt), le 95.2 (Milly-la-Forêt), Le Cul de Chien (Noisy-sur-École), le Diplodocus (Le Vaudoué). Certains secteurs sont même en dehors de la forêt domaniale, comme le rocher de Dame Jouanne (Larchant), le massif Canard et le massif de l'I (Buthiers).

Course d'orientation

Plusieurs championnats ont été organisés dans cette forêt, notamment le Championnat de France 2012.

Bâtiments et lieux remarquables

Tour d'observations

- La tour Denecourt, construite par Claude-François Denecourt en 1851 sur le sommet Est de la chaine du Cassepot, inaugurée le par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, elle a été détruite en 1878 par un tremblement de terre. Reconstruite par Colinet, de nombreuses fois restaurée, elle permet de beaux points de vue sur la région. Altitude à la base : 136 m. Cette tour fut d'abord dénommée Fort Empereur, puis elle prit son nom actuel en 1882 à la suite d'un vœu du Conseil municipal de Fontainebleau.

- La tour de Samois, ancienne tour d'observation construite en 1880 sur le rocher de Samois. Elle reste aujourd'hui abandonnée, bien qu'elle constitue l'un des symboles de Samois-sur-Seine.

Patrimoine religieux

Sur le territoire de la forêt sont établis la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Fontainebleau et l'oratoire Notre-Dame-de-Grâce de Corne-Biche, auxquels on peut ajouter le prieuré de Franchard.

Monuments commémoratifs

- Les aqueducs de la Vanne et du Loing (1874 et 1900) qui amènent l'eau au réservoir de Montsouris à Paris.

- Le monument Millet-Rousseau du nom de ces deux peintres amis de l'École de Barbizon : médaillon inauguré le à l'orée de la forêt, à côté du village de Barbizon.

- Le monument à Georges Mandel situé au bord de la route nationale 7, au sud de Fontainebleau. Il rappelle l'assassinat du ministre Georges Mandel par la milice, le .

Belvédères

- Le belvédère des Druides : c'est un point de vue sur les gorges de Franchard.

- Le belvédère de Marie-Thérèse : c'est un point de vue sur les gorges de Franchard. Louis XIV avait fait construire en ce lieu un pavillon carré dont on voit encore quelques traces de fondation. Le pavillon fut rasé à la même époque que le monastère de Franchard. Alfred de Musset et George Sand parcoururent ces lieux en septembre 1833.

Vestiges médiévaux

- Le prieuré Notre-Dame de Franchard : sa fondation remonte au XIIe siècle, ce qui en fait le plus vieil édifice religieux de la forêt. Philippe-Auguste en 1197 y fit installer deux cénobites obligés de prier pour le roi et les siens. Guillaume, chanoine de Saint-Euverte d'Orléans, s'y installa bien qu'auparavant deux ermites y eussent été trouvés assassinés. C'est avec lui que l'ermitage commença à se transformer pour devenir un riche couvent de l'ordre de Saint-Augustin. Au XVIIe siècle, on pouvait encore voir la grande chapelle, des bâtiments divers ainsi que les murailles bien que l'ensemble était déjà en ruine. Le couvent disparu, il fut remplacé par un prieuré à la dévotion du roi. Les bâtiments étaient déjà abandonnés à des ermites lors de la Révolution. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un pan du mur de l'ancien ermitage contre lequel a été élevée une maison de gardes forestiers.

- L’ermitage médiéval de la butte Saint-Louis[50] : restes d'une petite église datée du XIe siècle, et d'une cave voutée appartenant à la maison de l'ermite. Une nouvelle campagne de fouille a eu lieu en juillet 2017[51].

Formations naturelles

- La grotte aux Cristaux (Monts Saint-Germain) : la voûte en est tapissée de cristaux. Formés initialement de calcite provenant de l'infiltration des eaux, ces cristaux ont été remplacés partiellement par des cristaux en silice. Ils furent découverts en 1771, puis la grotte fut oubliée. Redécouverte en 1850, elle fut rapidement saccagée. Pour la protéger, on la combla. En 1891, Colinet put la retrouver. Pour dissuader les vandales, il la fit entourer d'une solide grille.

- La mare aux Evées est une vaste étendue de mares transformées par des travaux réalisés sous le règne de Louis-Philippe entre 1833 et 1842. 29 km de saignées, de rigoles et de fossés ont été creusés ainsi que le bassin central de 12 000 m3, pour assainir un marais d'eau stagnante qui couvrait 15 ha. Aujourd'hui, c'est un bel endroit où se rencontre le cyprès chauve. Le mot « Evées » dérive du vieux français et désigne une zone marécageuse.

- Dans le secteur du Mont Aiveu (sud-est de la forêt), on peut voir des pins laricio greffés sur des pins sylvestres. Les diamètres des arbres sont différents de part et d'autre de la greffe.

Tables monumentales

Dans la partie nord de la forêt, sur le territoire de Fontainebleau, se dressent deux tables monumentales construites en 1723 : la table du Grand Maître et la table du Roi. Homonyme de cette dernière, une troisième table est située sur le territoire de Montigny-sur-Loing.

Fontaines

Plusieurs fontaines parsèment la forêt. La fontaine Désirée, alors seulement connue des carriers, est aménagée en 1837 dans le cadre de l'organisation viaire. Par la suite, Denecourt aménage la fontaine Dorly et la fontaine Sanguinède en 1852 ainsi que la fontaine Isabelle en 1866, les deux dernières ayant été restaurées par Colinet, son successeur spirituel, en 1894 et 1893 respectivement.

Folklore agricole

Au débouché de la forêt sur l'ancienne commune de By, aujourd'hui rattachée à Thomery, les murs à raisins servent à la production du chasselas de Thomery depuis 1730. Ils ont été inscrits aux monuments historiques en 1993.

Massifs annexes

- La forêt des Trois-Pignons à l'ouest,

- La forêt de Barbeau au nord-est,

- La forêt de Champagne-sur-Seine à l'est,

- La forêt de Larchant-La Commanderie au sud.

Incendies

- Le , 5 hectares de bois brûlent au mont Ussy, près de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Un deuxième incendie se déclare peu de temps après près des rochers de la Salamandre entraînant des dégâts conséquents[52].

- Le , un incendie éclate près d'une poudrière[53].

- Le , un incendie impacte un espace boisé compris entre 3,5 et 5 hectares sur la parcelle 374, près de la tour Denecourt[54]. Les flammes étaient sur le point d’être contenues peu avant midi[55].

- Le , un départ de feu se déclare au niveau des parcelles 617 et 618 vers 13 h, finalement circonscrit vers 20 h. 5 hectares de végétation basse et arbustive sont concernés[56] - [57].

Expositions

La forêt de Fontainebleau a été l'objet d'expositions à plusieurs reprises.

Expositions universelles

Dans le cadre d'une mise en valeur de la diversité des espaces forestiers français, la forêt est exposée à l'Exposition universelle de 1867. Durant l'Exposition universelle de 1878, elle est exposée dans le pavillon des forêts, dans le Parc du Trocadéro[58].

Expositions d'œuvres d'art

- La forêt de Fontainebleau. Un atelier grandeur nature. De Corot à Picasso., du au au musée d'Orsay[59]

Médias

Par sa proximité avec Paris et la diversité de ses paysages, la forêt de Fontainebleau a inspiré de nombreux artistes et renouvelé la conception du paysage en peinture, avec notamment les peintres de l'école de Barbizon et les impressionnistes.

Peintres

Les premiers artistes[60] - [61] connus ont été Adam François van der Meulen, et surtout, Jean-Baptiste Oudry, essentiellement peintres des scènes de chasse royale dans le décor de la forêt. Camille Corot est l'un des premiers à prendre comme thème principal la forêt elle-même.

À partir du milieu du XIXe siècle, plusieurs artistes viennent peindre la forêt, profitant des facilités que leur offre l'auberge Ganne. Les plus connus portent les noms de Théodore Rousseau et de Jean-François Millet, formant ce qu'on appellera bien plus tard (en 1880 en Angleterre et en 1905 en France) l'école de Barbizon. Pour Rosa Bonheur la forêt, près de laquelle elle résidait, a été une grande source d'inspiration[62].

Les impressionnistes s'y inspirèrent également comme Claude Monet, Auguste Renoir et Alfred Sisley. De même Félix Ziem, Paul Cézanne, Adrien Rousseau, Georges Seurat, Charles Wislin, Henri Sauvard, Émile Bouneau et Jehan Berjonneau firent plusieurs tableaux dans la forêt.

Certains sites ont été particulièrement peints, comme le lieu-dit Le Pavé de Chailly, en lisière de forêt.

- La Forêt par les peintres

Dans la Forêt de Fontainebleau,

Richard Parkes Bonington, (vers 1825),

Centre d'art britannique de Yale.

Le Peintre Jules Le Cœur dans la forêt de Fontainebleau,

Renoir, 1866,

musée d'art de São Paulo.

- Tableaux de Camille Corot

Fontainebleau – Aux gorges d'Apremont, vers 1830,

collection privée,

vente mars 2010.

Paysanne en forêt de Fontainebleau, 1830-1832,

musée d'art et d'archéologie de Senlis.

La Carrière de Chaise-Marie à Fontainebleau, 1831,

musée des Beaux-Arts de Gand.

Fontainebleau – Chênes noirs du Bas-Préau, 1832-1833,

Metropolitan Museum, New York.

Forêt de Fontainebleau, 1834,

National Gallery of Art, Washington D.C..

Forêt de Fontainebleau, 1846,

musée des Beaux-Arts de Boston.

- Tableaux de Théodore Rousseau

Étude de rochers et d'arbres, Fontainebleau, 1829,

musée des Beaux-Arts de Strasbourg.

Le Grand chêne, forêt de Fontainebleau, 1839,

musée d'art de Saint-Louis._-_A_Tree_in_Fontainebleau_Forest_-_CAI.54_-_Victoria_and_Albert_Museum.jpg.webp)

Un arbre dans la forêt de Fontainebleau, années 1840,

Victoria & Albert Museum, Londres.

Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant, 1848-1849,

musée du Louvre, Paris.

La lisière des bois aux Monts-Girard, forêt de Fontainebleau, 1852-1854,

Metropolitan Museum, New York.

La Cabane des charbonniers dans la forêt de Fontainebleau, vers 1855,

musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.

- Tableaux de Claude Monet

Route en forêt, 1864.

Route en forêt, 1864..jpg.webp) Le Pavé de Chailly, 1864, musée d'Orsay, Paris.

Le Pavé de Chailly, 1864, musée d'Orsay, Paris..jpg.webp) Le Pavé de Chailly dans la forêt de Fontainebleau , 1864, Ordrupgård, Charlottenlund.

Le Pavé de Chailly dans la forêt de Fontainebleau , 1864, Ordrupgård, Charlottenlund. Forêt de Fontainebleau, 1865, Kunstmuseum, Winterthour.

Forêt de Fontainebleau, 1865, Kunstmuseum, Winterthour. Un Chêne au Bas-Bréau (Le Bodmer), 1865, Metropolitan Museum of Art, New York.

Un Chêne au Bas-Bréau (Le Bodmer), 1865, Metropolitan Museum of Art, New York.

Photographes

Charles Marville (1816-1879) est le premier photographe à s’aventurer en forêt, le 28 août 1848. Gustave Le Gray, le plus célèbre des photographes de cette époque, le suit rapidement, en 1849, fuyant une épidémie de choléra à Paris. La forêt de Fontainebleau est ainsi probablement l’un des premiers espaces naturels photographiés au monde. Après Le Gray viendront Georges Balagny, Charles Famin, William Harrison ou encore Eugène Cuvelier[63]. Mais ces photographes n'atteindront jamais la notoriété des peintres de la même époque.

Écrivains et poètes

Traditionnellement, c'est Étienne Pivert de Senancour qui situe son roman Obermann, paru en 1804, pour la première fois en forêt. Mais les romantiques sont les premiers écrivains à trouver dans la forêt une source d'inspiration[64].

- Dès 1833, Alfred de Musset et George Sand font leur premier voyage dans la forêt. Ils y retournent ensuite à plusieurs reprises. George Sand évoque ces voyages en couple dans son roman Elle et lui (1859) et publie un article dans la Revue des deux Mondes sur la forêt. La romancière publie en 1873 un plaidoyer pour la préservation de la forêt[65]. Musset l'évoque dans sa Confession d'un enfant du siècle en 1836.

- Chateaubriand visite la forêt lors d'un court séjour en 1834.

- Victor Hugo séjourne plusieurs fois dans les environs entre 1836 et 1839.

- Stendhal évoque sa visite de Fontainebleau et son passage en forêt en 1837 dans ses Mémoires d'un touriste.

- Honoré de Balzac situe une partie de La Femme de trente ans[66], une scène de Splendeurs et misères des courtisanes[67] et Ursule Mirouët, (1842)[68], dans la forêt de Fontainebleau.

- Jules Michelet y fait des séjours réguliers entre 1833 et 1859.

- Les frères Edmond et Jules de Goncourt séjournent à de nombreuses reprises à Barbizon, Bourron-Marlotte et Grez-sur-Loing entre 1850 et 1865. Ils évoquent la forêt dans leur Journal, mais aussi dans leur roman Manette Salomon.

- Hippolyte Taine évoque ses séjours à Chailly-en-Bière et Barbizon dans son roman Vie et opinions de Thomas Graindorge en 1863.

- En 1868, Gustave Flaubert vient se documenter en forêt pour son roman L'Éducation sentimentale, paru l'année suivante.

- Robert Louis Stevenson séjourne à Barbizon en 1875 et rencontre l'année suivante à Grez-sur-Loing sa maîtresse Lady Fanny Osbourne. Il évoque la forêt, en particulier dans Forest notes[69].

- En 1876, Ernest Renan séjourne six semaines à Fontainebleau et y rédige La Prière sur l'Acropole.

- Anatole France réside à Brolles, dans la commune de Bois-le-Roi dans les années 1880.

- Le poète belge Émile Verhaeren y séjourne et consacre une partie de ses Sensations à la forêt, parue pour la première fois en 1889.

- Guy de Maupassant situe une partie de son roman Notre cœur, paru en 1890, à Montigny-sur-Loing et dans la forêt.

- Stéphane Mallarmé, résidant à Vulaines-sur-Seine, fait de nombreuses promenades en forêt.

- Marcel Proust séjourne une dizaine de jours en 1896 dans un hôtel de Fontainebleau et y rédige des chapitres de son premier roman Jean Santeuil, dont certains passages évoquent la forêt.

- Bernard Werber fait de la forêt de Fontainebleau la scène de sa Trilogie des Fourmis.

Cinéma

La forêt, du fait de sa proximité de Paris et de ses paysages spécifiques, est le lieu de nombreux tournages cinématographiques[70] :

- Le Petit Chaperon rouge (1929) d'Alberto Cavalcanti

- Cadet Rousselle (1954) par André Hunebelle

- Le Capitan (1960) par André Hunebelle

- Les Distractions (1960) de Jacques Dupont

- Fantômas contre Scotland Yard (1967) par André Hunebelle

- Le Serpent (1973) par Henri Verneuil

- Molière, ou la vie d'un honnête homme (1978) par Ariane Mnouchkine

- Pour la peau d'un flic (1981) par Alain Delon

- Au revoir les enfants (1987) réalisé par Louis Malle

- Cyrano de Bergerac (1990) par Jean-Paul Rappeneau

- Rossini, Rossini ! (1991) par Mario Monicelli

- Ma vie est un enfer (1991) par Josiane Balasko

- L'Homme au masque de fer (1998) par Randall Wallace

- Les Enfants du siècle (1999) par Diane Kurys

- Le Pacte des loups (2001) par Christophe Gans

- Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) par Alain Chabat

- Les Randonneurs à Saint-Tropez (2008) par Philippe Harel

- Fais pas ci, fais pas ça (2008) par Anne Giafferi et Thierry Bizot

- Astérix aux Jeux olympiques (2008) par Frédéric Forestier et Thomas Langmann.

Notes et références

- Jean Loiseau, Le Massif de Fontainebleau, 4e éd., 1970, tome 1, p. 26.

- Tourisme en France - Palmarès 2006 des sites les plus visités selon l'ONT.

- Actions particulières de protection de la forêt de Fontainebleau, site onf.fr.

- « L'Art Rupestre - GERSAR - Groupe d'étude de recherche et de sauvegarde de l'art rupestre. », sur perso.numericable.fr (consulté le )

- La mémoire dans la pierre, la restauration et la préservation des gravures rupestres, vidéo sur le site onf.fr.

- « Long Rocher, avec Croc Marin côté ouest et Marion des Roches à l’est du Long Rocher et de la D 148 ; carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- [Bailloud 1961] Gérard Bailloud, « Un habitat du Bronze moyen en forêt de Fontainebleau : Marion des Roches », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 58, nos 1-2, , p. 99-102 (lire en ligne [sur persee]), p. 100.

- [Bénard 2014] Alain Bénard (préf. Denis Vialou, photogr. Hervé Paitier), Symboles et Mystères - L'art rupestre du sud de l'Île-de-France, éd. Errances, , 224 p. (ISBN 2877725685, présentation en ligne).

- Une forêt exploitée depuis longtemps, site onf.fr.

- « Histoire : une forêt en partage », (Association des amis de la forêt de Fontainebleau), sur aaff.fr (consulté le )

- Louis Badré, Histoire de la forêt française, Paris, Arthaud, , 312 p., p. 168-169

- « Courte histoire de la gestion forestière à Fontainebleau », (notice de 2 p.), sur onf.fr, (consulté le )

- Site de la forêt de Fontainebleau,sur onf.fr.

- La création de la Hot Springs reservation en 1832 aux États-Unis n'avait initialement pour but, jusqu'en 1880, que de protéger des sources chaudes pour créer une station thermale de récréation publique.

- Claude-François Denecourt, étition à l'empereur pour la conservation du côté artistique et pittoresque de la forêt de Fontainebleau., Paris : Impr. de S. Raçon, (s. d.,), , 27 p. (BNF 36390542)

- George Sand, Impressions et souvenirs / par George Sand, Paris, Michel-Lévy frères, , 374 p. (lire en ligne), "La forêt de Fontainebleau" p. 315-330

- Elsa Mourgues, « George Sand, lanceuse d'alerte écolo et sauveuse de Fontainebleau », sur France Culture, (consulté le )

- George Sand, La forêt de Fontainebleau (ouvrage cité), Préambule du texte de George Sand

- « Tempête du 12 mars 1967 », sur tempetes.meteo.fr (consulté le )

- « Sept morts et d'importants dégâts », sur lemonde.fr, (consulté le )

- « Bulletin des Lois », Bulletin annoté des lois et décrets, , p. 146 (lire en ligne)

- Pierre REGNAULT, « Le passé militaire de Fontainebleau », La voix de la forêt, , p. 3 (lire en ligne).

- « Nouvelle carte topographique de la forêt de Fontainebleau / par Denecourt ; dessinée par Charles Colinet, 1895 », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- La création des « réserves biologiques » forestières, qui relèvent aujourd'hui des articles L. 212-2-1 et suivants du code forestier, précède donc la loi n°57-740 du 1er juillet 1957, qui autorisa le classement d'un site, cette fois en « réserve naturelle », par l'ajout d'un article 8 bis à la loi du 2 mai 1930, auquel s'est ensuite substitué l'article 16 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, aujourd'hui codifié à l'article L. 332-2 du code de l'environnement.

- Évolution du paysage de la forêt de Fontainebleau, La Tribune Libre 2 Bleau et Cie, site tl2b.com.

- Sylvain Gaudin, Quelques réflexions et synthèses sur les forêts naturelles, 1993-1995, p. 8.

- Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, Le vieux bois, élément essentiel de la biodiversité forestière, Note rapide sur l'environnement, no 396, octobre 2005, p. 2.

- Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, Fontainebleau.

- Faune, flore et biodiversité de la forêt de Fontainebleau, site onf.fr.

- J. N., « Le port de la barbe obligatoire dans la forêt de Fontainebleau ? », L'Œuvre, no 7955, , p. 1 (lire en ligne

, consulté le )

, consulté le ) - Le bloc repose sur un pédoncule de grès en minces couches se désagrégeant plus rapidement que le grès massif du bloc (base creusée par des encoches de pédogenèse). Le plus souvent les « blocs perchés » sont des blocs tombés de leur pédoncule.

- Pierre Thomas, Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS Lyon, « Les gogottes des Sables de Fontainebleau et d'ailleurs, de rares beautés naturelles qui ont séduit le Roi Soleil »,

- Éloge historique de Lemmonier par Georges Cuvier.

- Catherine Bourgeois, Le châtaignier: un arbre, un bois, p. 16

- Charles Baltet, Traité de la culture fruitière commerciale et bourgeoise, p. 67.

- Les actions pour le patrimoine en forêt de Fontainebleau, site onf.fr.

- « Carte de France interactive » (consulté le )

- Gaume, R. (1936), Notes bryologiques sur la forêt de Fontainebleau IV. Revue bryologique et lichénologique, 9, 123– 126. (lire en ligne)

- Lustrat P, Les Animaux sauvages de la forêt de Fontainebleau, 1998, Les Éditions du Puits Fleuri.

- https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1110795 FR1110795 - Massif de Fontainebleau sur le site de l'INPN

- https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR1100795 FR1100795 - Massif de Fontainebleau sur le site de l'INPN.

- La longue et passionnante histoire des parcs nationaux français, Henri Jaffeux, Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement, publié dans la revue du comité d’histoire du ministère de l’Écologie « Pour mémoire » n°9, 2010, p. 147 et 157, site ahpne.fr.

- Office de tourisme du Pays de Fontainebleau, consulté 2011/01/27.

- Brève de Environnement magazine, 25 janvier 2011, Nature. Le projet du parc national de Fontainebleau entre les mains de NKM.

- « Entretiens du parc national - 23 janvier 2010 - Contribution des Amis de la forêt », sur Amis de la forêt de Fontainebleau (consulté le ).

- « Carrière de Bourron-Marlotte », sur Sibelco.

- Louise Mussat, « La forêt de Fontainebleau, un royaume de l'art rupestre », CNRS, (consulté le ).

- Breteau, E., Rouaud, J., & Musée de Préhistoire d'Île-de-France, Mémoire rupestre : les roches gravées du massif de Fontainebleau, Paris et Nemours, Éditions Xavier Barral ; Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France, , 171 p. (ISBN 978-2-36511-109-6)

- Les amis de la Forêt de Fontainebleau, « Les sentiers des AFF », sur aaff.fr (consulté le )

- Sophie David, « Fontainebleau (Seine-et-Marne). Ermitage Saint-Louis » [notice archéologique] », Archéologie médiévale, 48, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le )

- « Fontainebleau : des fouilles pour briser les secrets de la butte Saint-Louis », sur leparisien.fr, .

- « Petites nouvelles de la nuit », Le Gaulois, , p. 3 (lire en ligne) :

« Un incendie a éclaté hier dans l'un des plus beaux sites de la forêt de Fontainebleau, au mont Ussy, près de la chapelle de Bon-Secours. Cinq hectares de bois ont été brûlés. Un peu plus tard, un second incendie se déclarait près des rochers de la Salamandre, faisant aussi des dégâts considérables. »

- « Incendie en forêt de Fontainebleau près d'une poudrière », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Julien Van Caeyseele, « Seine-et-Marne - Près de 70 pompiers mobilisés en forêt de Fontainebleau pour l'incendie près de la tour Denecourt », sur actu.fr, La République de Seine-et-Marne, (consulté le )

- Thomas Martin, « Seine-et-Marne. Les images de l'incendie en forêt de Fontainebleau », sur actu.fr, La République de Seine-et-Marne, (consulté le )

- Alexandre Métivier, « Seine-et-Marne : un incendie a ravagé au moins 5 hectares en forêt de Fontainebleau », sur Le Parisien, (consulté le )

- J. O., « Après l’incendie, l’accès à une parcelle de la forêt de Fontainebleau interdit pour un mois », sur Le Parisien, (consulté le )

- Daniel Rouault, « Les Expositions universelles du XIXème siècle et la forêt de Fontainebleau », Fontainebleau, la revue d'histoire de la ville & de sa région, , p. 34-36 (ISSN 2119-6710)

- « Musée d'Orsay: La forêt de Fontainebleau. Un atelier grandeur nature. De Corot à Picasso. », sur musee-orsay.fr (consulté le )

- Musée d'Orsay : La forêt de Fontainebleau. Un atelier grandeur nature. De Corot à Picasso.

- Musée d'Orsay : La forêt de Fontainebleau. Un atelier grandeur nature.

- « La forêt de Fontainebleau, une source d’inspiration pour Rosa Bonheur », sur Rosa Bonheur (consulté le )

- Daniel Challes et Bernard Marbot, Les Photographes de Barbizon, la forêt de Fontainebleau, éd. Hoëbeke / Bibliothèque Nationale, 1991, 92 p.

- Patrick Daguenet, Fontainebleau et ses villages d'art (1850-1950) : le Tout-Paris dans la forêt, éd. Presses du village, 2002, 493 p.

- George Sand, La forêt de Fontainebleau in : Impressions et souvenirs, Paris, Michel Lévy, (OCLC 15684565, lire en ligne), p. 315-330

- édition dite Furne, 1852, vol III p. 61

- Furne, vol VIII, quatrième partie, p. 80

- Furne, vol V, p. 16.

- (en) Robert Louis Stevenson, Forest notes in: Essays and criticisms, Boston, H.B. Turner & Co., (OCLC 1225968284, lire en ligne), p. 87-125.

- Tournages à Fontainebleau sur le site L2TC.com

Annexes

Articles connexes

Histoire de la forêt

- Paul Domet, Histoire de la forêt de Fontainebleau, éd. Hachette, 1873, 404 p. Ouvrage ancien mais encore essentiel pour comprendre l'histoire du domaine forestier

- Jean Loiseau, Le Massif de Fontainebleau, 2 tomes, éd. Vigot Frères, 1970, 207 et 297 p.

- Jean Loiseau, Le Massif de Fontainebleau, Vigot, 5e édition, 2005, 215 p. (ISBN 271141745X)

- Jean-Claude Polton, Tourisme et nature au XIXe siècle. Guides et itinéraires de la forêt de Fontainebleau (vers 1820-vers 1880), éd. du CTHS, 1994, 300 p.

- Chantal Georgel (dir.), La Forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature, catalogue de l'exposition 2007 au Musée d'Orsay, coédition musée d'orsay/RMN.

- Annick Notter (dir.), Fontainebleau, son château, sa forêt, l'invention d'un tourisme (1820-1939), catalogue de l'exposition 2007 au Château de Fontainebleau, éd. RMN, 2007, 128 p.

- La Forêt de Fontainebleau, du domaine royal au musée vert, Archives départementales de Seine-et-Marne, coll. « Mémoire et Documents », 2007 [en vente aux Archives départementales]

Autres ouvrages

- Guides Joanne, Fontainebleau et la forêt, Paris, Hachette, , 72 p. (lire en ligne)

- Guide des Sentiers de promenade dans le massif forestier de Fontainebleau, conçu et édité par l'Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau, 2004.

- Les Animaux sauvages de la forêt de Fontainebleau, Philippe Lustrat, 1998, Les Éditions du Puits Fleuri. 253 pages. [lire en ligne]

- Jean-Pierre Hervet et Patrick Mérienne, La Forêt de Fontainebleau, 1997, éditions Ouest-France, en collaboration avec l'ONF, la Fédération française de randonnée pédestre et l'Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau.

- Jo et Françoise Montchaussé, Jacky Godoffe, Escalade à Fontainebleau, Guides Arthaud, 1999, (ISBN 2-7003-11-90-6)

- La Voix de la forêt, éditée par les Amis de la forêt de Fontainebleau.

- Jean Borie, Une forêt pour les dimanches. Les Romantiques à Fontainebleau, Paris, Grasset, 2003, (ISBN 2-246-61061-3)

- Boris Penot et Sylvain Boursier, Fontainebleau sauvage, éd. Bokeh-Nature, 2010, (ISBN 978-2-9538113-0-8)

- Fabrice Milochau, Fontainebleau foret fantastique, éd. la Renaissance du livre, 2000, (ISBN 2-8046-0352-0)

- Bernard Kalaora, Le musée vert radiographie d’un loisir urbain en forêt de Fontainebleau, 1993, L’Harmattan, 302 p.

- Laurent Tillon, Être un chêne: sous l'écorce de Quercus, 2021, Actes Sud, 315 p.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel de la forêt de Fontainebleau sur onf.fr

- Carte de la forêt de Fontainebleau en 1697 par Nicolas de Fer sur le site Gallica.

- le site de la faune de la forêt de Fontainebleau : http://www.faune-sauvage-foret-fontainebleau.org

- Le site des Amis de la forêt de Fontainebleau : nombreux documents sur l'histoire de la forêt.

- La carte MOS (Mode d'occupation du sol) de Fontainebleau, montrant l'ampleur de la forêt, sur le site de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France

| Vidéo externe | |

| https://www.dailymotion.com/video/x8568dv George Sand, lanceuse d'alerte écolo et sauveuse de la forêt de Fontainebleau, France Culture | |