Saint-Nicolas-du-Pélem

Saint-Nicolas-du-Pélem ([sɛ̃ nikɔla dy pelɛm], mais au XVIIIe siècle [-pelɛ̃]) est une commune française et un chef-lieu de canton du département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.

Saint-Nicolas-du-Pélem se dit Sant-Nikolaz-ar-Pelem en breton.

On appelle Pélemois les habitants de Saint-Nicolas-du-Pélem.

| Saint-Nicolas-du-Pélem | |||||

La place Kreisker à Saint-Nicolas-du-Pélem. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Guingamp | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Kreiz-Breizh | ||||

| Maire Mandat |

Daniel Le Caër 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22480 | ||||

| Code commune | 22321 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pélémois | ||||

| Population municipale |

1 555 hab. (2020 |

||||

| Densité | 38 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 18′ 50″ nord, 3° 09′ 47″ ouest | ||||

| Altitude | 170 m Min. 139 m Max. 291 m |

||||

| Superficie | 41,04 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Rostrenen | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Toponymie

L'histoire de Saint-Nicolas-du-Pélem est d'abord celle de Bothoa ou Botoha suivant l'orthographe ancienne (aujourd'hui simple village de la commune), le nom de Bothoa vient de bot (demeure) et de saint Doha, ancien évêque du Ve siècle appelé Docco ou Doac[1].

Saint-Nicolas-du-Pélem vient de l’ancienne chapelle de Saint-Nicolas et du château de Pélem[1].

Le nom de Pélem désigne l'une des seigneuries de la paroisse de Bothoa, il pourrait venir du breton pen linn, qui signifie du « bout de l'étang ».

La famille Jourden ou Jourdain, seigneur du Pélem, fit construire le château du Pélem actuel et l'église actuelle. Lors de sa construction, à partir de 1474, l’actuelle église paroissiale Saint-Pierre s'appelait chapelle Saint-Nicolas, elle était la chapelle du château du Pélem, du nom de la famille Jourdain du Pélem qui fit construire le château comme la chapelle.

Le nom de village de Saint-Nicolas est cité qu'à partir de 1636 sous la forme Saint-Nicolas du Pellin[2] : que cette chapelle Saint-Nicolas, chapelle du château du Pélem, ait donné le nom de « Saint-Nicolas-du-Pélem » au village l’entourant parait une explication logique.

Géographie

Situation

|

La commune de Saint-Nicolas-du-Pélem est située en Haute-Cornouaille, à environ 15 kilomètres de Rostrenen, 40 kilomètres de Saint-Brieuc et de Guingamp. Elle s’étend sur plus de 4 000 hectares.

Géologie et relief

De Duault à Corlay en passant par Saint-Nicolas-du-Pélem, sur plus de 30 km, un massif granitique correspondant à la partie ouest du batholite de Quintin, domine, atteignant 290 mètres, les collines schisteuses de la partie orientale du bassin de Châteaulin situées à son sud.

Le relief culmine, au nord, à 292 m, et au sud, à 180 m. Le bourg de Saint-Nicolas constitue une limite entre deux zones géologiques : le granite domine au nord, tandis que le sud est constitué de schiste. La commune de Saint-Nicolas-du-Pélem est traversée par plusieurs cours d’eau :

- le Blavet est un fleuve qui forme la limite sud-ouest de la commune ;

- le Sulon est une rivière au sud-est ;

- la rivière de Corlay est aussi au sud-est ;

et les ruisseaux de Beaucours et du Faoudel descendent les hauteurs granitiques vers le sud.

Communes limitrophes

Communes voisines

|

Lanrivain, Kerien, Peumerit-Quintin | Kerpert, Magoar | Saint-Gilles-Pligeaux, Saint-Connan |  |

| Trémargat, Kergrist-Moëlou | N | Canihuel, Corlay, Le Haut-Corlay | ||

| O Saint Nicolas-du-Pélem E | ||||

| S | ||||

| Plounévez-Quintin, Plouguernével | Sainte-Tréphine, Gouarec, Laniscat | Saint-Igeaux, Plussulien |

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Kerpert », sur la commune de Kerpert, mise en service en 1987[9] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 130,6 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 33 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[13] à 11,2 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Saint-Nicolas-du-Pélem est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [16] - [17] - [18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19] - [20].

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 3,0 % | 123 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,8 % | 35 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 32,3 % | 1339 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 5,3 % | 218 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 36,3 % | 1505 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 5,1 % | 210 |

| Forêts de feuillus | 7,3 % | 305 |

| Forêts de conifères | 4,0 % | 168 |

| Forêts mélangées | 3,2 % | 133 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 2,7 % | 114 |

| Source : Corine Land Cover[21] | ||

Histoire

Préhistoire

Le territoire de Saint-Nicolas-du-Pélem était habité dès la Préhistoire : les recherches de François Le Provost, Pierre-Roland Giot et Yvan Onnée ont notamment mis au jour :

- sur la colline du Colledic : des tessons de poterie rouge décorée datant de la civilisation de Hallstatt et de La Tène (premier et second âge du fer) : entre 900 et ;

- à Bothoa-Kerody : un enclos remontant à l’âge du bronze ou l’âge du fer ;

- au Cotterio : un enclos de l’âge du bronze ou de l’âge du fer ;

ainsi que des tuiles, des haches polies, des silex taillés et des pointes de flèches[22].

Découvert en 2005, le cairn de Croaz Dom Herry, à Saint-Nicolas-du-Pélem, qui date du Néolithique moyen, malheureusement en grande partie détruit car il a servi de carrière par la suite, principalement à la fin du Moyen Âge, mesure 20 × 8 m : il a révélé quatre chambres funéraires approximativement circulaires individualisées, d'environ 3 mètres de diamètre chacune, à l'extrémité d'un long couloir[23].

En raison de la proximité géographique de la forteresse de Paule (moins de 30 kilomètres), des échanges viticoles avec l’Italie transitaient par le territoire où se trouve aujourd'hui Saint-Nicolas avant les invasions romaines. La forteresse de Paule est détruite par ses occupants quand ils déménagent à Vorgium (futur Carhaix), en

Époque romaine

Le bourg de Saint-Nicolas-du-Pélem s’est établi à cinq cents mètres de la voie romaine reliant Vorgium (capitale des Osismes) à Corseul et Aleth (capitales des Coriosolites). La voie romaine traverse les actuels lieux-dits de Kerlun et la Picardie : la rue de Boisboissel (au centre de Saint-Nicolas-du-Pélem) est prolongée par la voie romaine jusqu’à la vallée du Faoudel.

Un vaste plateau entouré d’un fossé artificiel près de l’étang du Pélinec est parfois considéré comme une fortification gauloise antérieure à la présence romaine[24], parfois comme un camp romain, parfois comme un camp médiéval (Frotier de la Messelière y a vu des substructions d'une tour circulaire en pierres).

Moyen Âge

L'historien Bernard Tanguy n'exclut pas qu'un ordre militaire, les Templiers ou les Hospitaliers, soit à l'origine de la fondation d’une maladrerie au lieu-dit le Clandy, avant le XVe siècle, date de l'édification de l'église (1474-1575).

À Canihuel, trève de Bothoa, le lieu-dit Manaty, signifiant « maison des moines », conserve le souvenir d'une grange - un domaine agricole - de l'abbaye cistercienne de Coatmalouen.

L'enceinte du Rossil, la motte du Zilou, l’enceinte carrée du village de La Villeneuve, et le retranchement du Faoudel ont peut-être été édifiés au Moyen Âge.

Saint-Nicolas, village de la paroisse de Bothoa

Le village de Bothoa (ou Botoha, ou Bothoua ou Botouha) est mentionné dès 1316. Dépendant de la baronnie de Quintin, il est partagé entre les seigneurs du Pellinec et de Beaucours.

Le nom de Bothoa pourrait venir de « Bot = demeure », et de saint Doha, un saint du Ve siècle qui a donné le nom de Saint-Doha à un village de Merdrignac. Saint Doha pourrait être saint Doccus, un saint de l’île de Bretagne aussi honoré au Pays de Galles. Bothoa devient une paroisse du diocèse de Cornouailles (évêché de Quimper) au début du XVe siècle, elle recouvre les territoires très étendus des municipalités actuelles de Saint-Nicolas-du-Pélem, Canihuel, Lanrivain, Kerien et Sainte-Tréphine. On ne parlait pas alors de Saint-Nicolas-du-Pélem, on disait Bothoa.

Époque moderne

Progressivement, le bourg de Saint-Nicolas grandit et devient plus gros que Bothoa.

Saint-Nicolas-du-Pélem devient la commune à la place de Bothoa

En 1836, par l’ordonnance 6435 du , le roi Louis-Philippe Ier change le nom de la commune de Bothoa et du canton de Bothoa qui prennent le nom de Saint-Nicolas-du-Pélem : c’est à cette date que le nom officiel du village devient Saint-Nicolas-du-Pélem, alors que Bothoa devient un lieu-dit de Saint-Nicolas-du-Pélem. En 1862, la paroisse est également transférée à Saint-Nicolas. Enfin en 1870, le colonel de Beaucours, propriétaire du château du Pélem, fait don à la commune de la chapelle Saint-Nicolas, qui devient église paroissiale Saint-Pierre en héritant du nom de l’ancienne église de Bothoa.

Dans la première décennie du 20e siècle, pour les Bretons souhaitant émigrer, St Nicolas du Pelem était réputé pour avoir établi des liens avec le Canada et en être en quelque sorte une porte d'entrée. Rappelons que cette émigration résultait de difficultés économiques majeures, et que le voyage n'était pas sans risque.

L'essor démographique jusqu'à la Première Guerre mondiale

La commune de Saint-Nicolas-du-Pélem connaît une croissance démographique continue jusqu'en 1911 où elle dépasse les 3 200 habitants. L'agriculture est alors la principale activité économique de la commune, dominée par de grands propriétaires terriens : « à Rostrenen, à Saint-Nicolas-du-Pélem, de véritables marquis de Carabas, qui rappellent les lords d'Angleterre ou d'Irlande, détiennent d'immenses étendues de landes et de champs » écrit André Siegfried en 1913[25].

La Belle Époque

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Nicolas-du-Pélem porte les noms de 167 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[26]. Œuvre du scuplteur briochin Elie le Goff, le monument est inauguré le en présence du maire Auguste le Bonniec, d'Henri de Séré maire de Canihuel et conseiller général, d'Henri Avril et M. Keranflech députés des Côtes-du-Nord, de M. Cosson curé doyen, des abbés Noël et Morrelec et du barde Taldir Jaffrennou.

L'Entre-deux-guerres

Un film sonore a été tourné en 1930 à Saint-Nicolas-du-Pélem à l'occasion du gorsedd (assemblée des bardes). À la harpe madame de Boisboissel, la cantatrice est Suzit Morvan, du cercle Celtique de Paris. Le glaive pendant la cérémonie du rocher est porté par le comte de la Guichardière. Le capitaine Moffat-Pender des Highlanders (régiment écossais) joue du bagpipe[27].

La Seconde Guerre mondiale

Le Monument aux morts de Saint-Nicolas-du-Pélem porte les noms de 33 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[28].

Le maquis Tito

Pendant l'occupation allemande, le premier maquis FTP opérationnel des Côtes-du-Nord, initialement un groupe de l'Organisation spéciale, se développa à partir du printemps 1943 dans le quadrilatère Trémargat, Lanrivain, Peumerit-Quintin, Saint-Nicolas-du-Pélem, sous le commandement de Louis Pichouron, alias « commandant Alain »[29] ; ce maquis, dont le siège principal est la ferme de Kerchariou en Peumerit-Quintin, regroupe à la fin de l'année 1943 une douzaine d'hommes, dont Théodore Le Nénan[30]. Il est mort en à Trégastel, Daniel Trellu[31], un grand résistant, habitait Saint-Hernin[32] et Georges Ollitrault[33] ; il prend en le nom de « compagnie Tito ». les FTP des maquis mobiles Tito (du nom de Josip Broz dit Tito, chef de la résistance communiste en Yougoslavie) placent une équipe dans le maquis à Saint-Nicolas-du-Pélem, dirigée par Théodore Le Nénan.

Le , Théodore Le Nénan tue un feldgendarme à Plouaret. Le , Georges Ollitrault abat un officier allemand à Loudéac. L'attaque du maire de Saint-Nicodème le entraîne l'arrestation de plusieurs membres du groupe par des gendarmes français[34] à Trébrivan et quatre d'entre eux sont fusillés le au camp de manœuvre des Croix en Ploufragan : Arsène Le Bozec[35], Jean Pleiber, Roger Quentric, Maurice Lagadec. Le , des membres du même groupe de résistants provoquent le déraillement d'un train à Trégrom. Mais plusieurs membres de ce groupe (dont François Postollec, Émile Henry, Charles Le Gallou) sont arrêtés par le lieutenant de gendarmerie Flambard [36] et incarcérés à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc ; ils furent aussi fusillés le à Ploufragan[37]. Le , un soldat allemand est tué par des membres[38] de ce groupe de résistants à Guilliers ; en représailles les Allemands procédèrent le à une rafle dans cette commune[39], arrêtant 500 personnes dont 43 furent déportées[40]. Pourchassés notamment par le lieutenant Flambard, aidé par l'adjudant Prigent[41], certains maquisards dirigés par Louis Pichouron se réfugient sur la cime de Kerchouan[42] dans la commune du Haut-Corlay ; le , maquisards et gendarmes français de Guingamp s'affrontent à Saint-Caradec et plusieurs résistants sont arrêtés, notamment Raymond Pedrono[43], Marcel Le Hellaye[44], Louis Winter[45], tous les trois morts en déportation[46], ainsi que Roger Cadec et Marcel Divenah[47], qui eux rentrèrent vivants de déportation.

Trois parachutages d'armes, l'un le à Kerousac'h en Maël-Pestivien, un autre le à Plounévez-Quintin et un troisième le , contribuent à armer les maquisards, qui mènent des opérations de sabotage, font des embuscades et organisent des évasions d'aviateurs alliés[48].

Le , les membres de la compagnie Tito défilent au grand complet, narguant les troupes d'occupation, à Maël-Pestivien. Le , huit maquisards de la compagnie Tito, dont Charles Moreau, dit « Charlot »[49], Georges Ollitrault[50], Gustave Broudic, Jean Herpe et quelques autres attaquèrent la prison de Lannion et parvinrent à libérer dix résistants qui y étaient emprisonnés et menacés de mort[51] ; ces derniers furent ensuite cachés à Maël-Pestivien et Saint-Nicolas-du-Pélem.

Le , les SS, appuyés par la Milice bretonne du Bezen Perrot (dirigés par Michel Chevillotte[52], dit Bleiz [« Loup » en breton], ou encore André Geffroy[53] et de la Selbstschutzpolizei comme Jean de Cambourg[54], Rémy Daigne[55], Bernard d'Ambert de Sérillac[56], René Hocquart[57], etc.), raflent une vingtaine d’hommes à Maël-Pestivien, dont le maire[58]. Neuf d'entre eux (P.Moisan, L.L'Horset, C.Gallais, L.Bertrand, M.Bertrand, G.Launay, L.Le Moigne, L.Guéguan, L.Champion) furent abattus en cours de route ou moururent en déportation. Une rue au nom de deux d’entre eux, Louis et Michel Bertrand, a été inaugurée en 1988.

Le soutien de la population locale était généralement acquis aux résistants ; toutefois des personnes se plaignaient : « Ces groupes vivent souvent de rapines et sont mal vus de la population » écrit Jean-Paul Rolland [59] et des indicateurs renseignaient les Allemands ; le plus connu fut Auguste Bocher, garde-chasse du comte de Kerouartz, autonomiste breton, qui fut abattu, ainsi que son frère, par la résistance le .

Entre le 5 et le , la compagnie Tito, épaulée par une quarantaine de SAS commandés par le capitaine Pierre Leblond et deux équipes Jedburgh parachutées, la première l'équipe Félix dans la nuit du 8 au près de Jugon, la seconde l'équipe Frederick (formée du capitaine Aguirec, du major britannique Wise et du radio américain Kehoe) dans la nuit du 9 au à Duault, se déplace dans la forêt de Duault à la ferme de Kerhamon pour y implanter la base Samwest. Le , deux compagnies de l'Armée allemande d'occupation attaquèrent la ferme de Kerhamon, occupée par des parachutistes du 4e bataillon SAS de la France libre, une équipe Jedburg et des FFI, aidés par la population locale[60]. Le combat continua le et fut très meurtrier de part et d'autre ; 31 maquisards et otages[61] furent torturés et fusillés par les Allemands. Le , fut inauguré à Kerhamon en Duault le monument commémoratif des combats de juin 1944.

Les blessés, et treize tonnes de munitions récupérées par les résistants, sont alors déménagés par le maquis de Saint-Marcel. Par la suite, des membres de la compagnie Tito furent incorporés dans le 71e régiment d'infanterie et participèrent notamment aux combats de la Poche de Lorient[62].

En , le maquis regroupe une douzaine de groupes comptant en tout une centaine d'hommes autour des villages de Maël-Pestivien, Saint-Nicodème et Peumerit-Quintin. Le , des membres de la compagnie Tito, sur l'ordre de Louis Pichouron, attaquèrent la garnison allemande de Bourbriac, mais, après avoir pu dans un premier temps, pénétrer par surprise dans la ville, ils durent se retirer rapidement pour éviter l'encerclement par les Allemands. Louis Pichouron fut blâmé pour cette action, jugée inconsidérée, par le commandant FFI des Côtes-du-Nord, Yves Le Hégarat, dit « Marceau »[48].

Un rapport des Renseignements généraux de Saint-Brieuc du sur les maquis dans les Côtes-du-Nord désignait Callac, Saint-Nicolas-du-Pélem et Rostrenen comme des noyaux importants du maquis[63]. Malgré une erreur d'évaluation du nombre de maquisards (évalué dans ce rapport des RG à 45 000 hommes sur le département alors qu'ils étaient 13 000), les RG avaient raison de cibler Saint-Nicolas-du-Pélem puisque selon Jean Le Jeune, alias Commandant Émile, alors responsable départemental des FTP, Saint-Nicolas-du-Pélem abritait à ce moment, en plus des maquisards : l'état-major départemental des FTP, dans la vallée de Faoudel[64] et la direction régionale du Parti Communiste, dans la chapelle du Ruellou[65], mais la Gestapo n'atteignit aucune de ces deux cibles.

Du 7 au , alors que le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 a changé le rapport de force, désorganisant l'armée allemande, et que le 4e régiment SAS a rejoint les résistants des Côtes-du-Nord et du Morbihan depuis l'opération Samwest, la Gestapo, des éléments de la Wehrmacht et des miliciens incluant le Bezen Perrot organisent une grande rafle à Saint-Nicolas-du-Pélem (appelée la rafle du ) et aux alentours :

- six personnes, qui s'enfuient pour échapper à une rafle, sont assassinées dès le (Marcel Le Floch [de Plouguernével], Albert Névez et Arthur Nicol [de Plounévez-Quintin], Jacques Poisson [de Plouézoc'h], Henri Rivoal et Marcel Le Floch [de Rostrenen]), la stèle des six patriotes leur est dédiée rue du Stade à Saint-Nicolas-du-Pélem[66] ;

- six personnes sont transférées à Uzel, torturées et assassinées le , et jetées dans les fosses de L'Hermitage-Lorge (on trouvera au total 35 corps dans ces fosses). Mireille Chrisostome dite « Jacotte », agent de liaison de la Résistance, fait partie des victimes tuées à Uzel, et a donné son nom à une rue de Saint-Brieuc[67] ;

- 12 personnes sont transférées à Bourbriac et interrogées/torturées dans la cave de la maison Sourimant, dont sept (Jean-Louis Corbel, 20 ans, Maël-Carhaix ; François Louis Le Berre, 25 ans, de Plougrescant ; François Marie Le Berre, 33 ans, de Plouguernével ; Pierre Maillard, 24 ans, de Plounévez-Quintin ; Marcel Sanguy, 35 ans, de Rostrenen ; Pierre Secardin, 27 ans, de Callac ; Albert Torqueau, 24 ans, un instituteur de Rostrenen)[68] furent exécutées à Garzonval en Plougonver le ; une stèle leur est dédiée à Garzonval[69].

François Le Gall a écrit la chanson Maleuriou ar Vro[70] sur cette rafle, et Françoise Morvan lui a consacré le livre Miliciens contre maquisards : Enquête sur un épisode de la Résistance en Centre-Bretagne[71]. Le journal La Champagne décrit dans son édition du l'action des résistants Francs-tireurs et partisans à partir de la ferme de Ouatnès en Saint-Nicolas-du-Pélem, route de Saint-Igeaux (lieu non trouvé) il s'agit vraisemblablement de "Gouetres " le [72].

Le général Éon[73], son adjoint le colonel Passy et une trentaine d'officiers français, anglais et américains furent parachutés à Kerien (entre Bourbriac et Saint-Nicolas-du-Pélem) dans la nuit du 4 au dans le cadre de la mission Aloès[74] pour fédérer les actions des mouvements de résistance de Bretagne intérieure. Le lendemain soir, un combat très dur se déroula à Kérien entre les FTP chargés de la protection de la mission et une colonne de parachutistes allemands qui tente une ultime percée vers l’ouest[75].

Le , Auguste Pichouron[76] et Amédée Le Guen, son beau-frère, sont arrêtés par la milice et déportés ; Auguste Pichouron meurt au camp de concentration de Flossenbürg en , Amédée Le Guen rentra vivant du camp de concentration de Buchenwald.

Saint-Nicolas-du-Pélem fut libéré au début d'.

Un fief communiste

Après la libération, Saint-Nicolas-du-Pélem élut une municipalité communiste, faisant d'Auguste Le Coënt, ancien FTP, le nouveau maire. Le rôle du Parti communiste français dans le maquis de Saint-Nicolas-du-Pélem et la personnalité d'Auguste Le Coënt firent de Saint-Nicolas-du-Pélem une place forte[77] du PCF, alors que Saint-Nicolas-du-Pélem avait voté à droite avant la guerre.

Les guerres d'Indochine et d'Algérie

Deux soldats (Yves Cadoret et Joseph Le Mercier) originaires de Saint-Nicolas-du-Pélem sont morts pendant la guerre d'Indochine et trois (Adrien Buguellou, A. Cabel et Corentin Le Cocq) pendant la guerre d'Algérie[28].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

La commune est jumelée depuis 1986 avec Milltown, comté de Kerry, en Irlande.

Structures administratives locales

Saint-Nicolas-du-Pélem était chef-lieu de canton dans l’arrondissement de Guinguamp jusqu'en mars 2015. En mars 2015, un redécoupage territorial (suivant le décret 2014-150 du 13 février 2014[81]) regroupe dans le canton de Rostrenen 29 communes issues de 4 anciens cantons : l'ancien canton de Rostrenen (6 communes), 7 des 8 communes de l'ancien canton de Saint-Nicolas-du-Pélem, l'ancien canton de Gouarec (8 communes) et celui de Maël-Carhaix (8 communes). Il reste 27 communes depuis la fusion au 1er janvier 2017 des 3 communes de Laniscat, Perret et Saint Gelven dans une nouvelle commune "Bon Repos Sur Blavet", d'après le nom de l'Abbaye de Bon Repos, située le long du Blavet.

Les communes de l'ancien canton de Saint-Nicolas-du-Pélem étaient : Canihuel à 5 km, Lanrivain à 5 km, Peumerit-Quintin à 10 km, Saint-Connan à 13 km, Saint-Gilles-Pligeaux à 9 km, Saint-Nicolas-du-Pélem, Sainte-Tréphine à 5 km, et Kerpert à 7 km qui a rejoint le canton de Callac dans le rédécoupage cantonal de mars 2015.

Saint-Nicolas-du-Pélem fait partie de la Communauté de communes du Kreiz-Breizh, une communauté de 23 communes dont l’action concerne 11 domaines :

- l’aménagement de l’espace communautaire ;

- le développement économique ;

- le tourisme ;

- le logement et le cadre de vie ;

- l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et des déchets assimilés ;

- l’environnement ;

- l’enfance et la jeunesse ;

- l’initiation, la formation, l’enseignement de la musique, du chant et de la danse ;

- le transport souple à la demande ;

- l’assainissement non collectif ;

- la production d’énergie.

La communauté de communes du Kreiz-Breizh ressemble beaucoup au nouveau canton de Rostrenen : sur les 27 communes du nouveau canton du Rostrenen, quatre (Le Moustoir, Plévin, Treffin, Tréogan) ne font pas partie de la communauté du Kreiz-Breizh.

La Communauté de communes du Kreiz-Breizh appartient au Pays Centre Ouest Bretagne, qui regroupe 108 communes[82].

Élections

Saint-Nicolas-du-Pélem, municipalité à majorité communiste après la Seconde Guerre mondiale, a évolué vers une majorité communale socialiste, et a voté à gauche à toutes les élections depuis 1945.

- Correspondance couleurs/parti

| Couleur | Partis (exemples) | |

|---|---|---|

| rouge foncé | EXG / LCR / LO / LC / NPA | |

| rouge vif | MPTT | |

| rouge | PCF / UP / PG / FG | |

| rose clair | PRG | |

| rose | PS / SFIO / UFD / CIR | |

| rose foncé | MRC / PSU / MDSF-MDS | |

| rose vif | DVG | |

| bleu | LR / UMP / UNR / UDT / UD-Ve / UDR / RPR / RPF | |

| bleu clair | DVD | |

| jaune | Régionalistes | |

| orange | MoDem | |

| vert | Verts / EÉLV | |

| vert clair | Cap21 / divers écologistes | |

| vert foncé | CPNT | |

| violet | DLR / MPF / PP | |

| gris | RN / EXD / FN / MNR / UFF / S&P | |

| blanc | Sans étiquette / non inscrit |

Vote local aux élections présidentielles

| Présidentielle 2002 |

1er tour | 2e tour | ||

| Jacques Chirac | 20,83 % | 89,79 % | ||

| Jean-Marie Le Pen | 8,00 % | 10,21 % | ||

| Lionel Jospin | 17,45 % | |||

| Robert Hue | 11,86 % | |||

| Arlette Laguiller | 7,52 % | |||

| François Bayrou | 5,21 % | |||

| Noël Mamère | 5,21 % | |||

| Jean Saint-Josse | 4,92 % | |||

| Alain Madelin | 4,53 % | |||

| Olivier Besancenot | 4,34 % | |||

| Jean-Pierre Chevènement | 4,24 % | |||

| Christiane Taubira | 1,93 % | |||

| Bruno Mégret | 1,45 % | |||

| Christine Boutin | 1,06 % | |||

| Corinne Lepage | 0,87 % | |||

| Daniel Gluckstein | 0,58 % |

| Présidentielle 2007 |

1er tour | 2e tour | ||

| Nicolas Sarkozy | 23,10 % | 39,93 % | ||

| Ségolène Royal | 27,91 % | 60,07 % | ||

| François Bayrou | 20,24 % | |||

| Marie-George Buffet | 7,50 % | |||

| Jean-Marie Le Pen | 6,91 % | |||

| Olivier Besancenot | 5,31 % | |||

| José Bové | 1,77 % | |||

| Philippe de Villiers | 1,69 % | |||

| Frédéric Nihous | 1,60 % | |||

| Dominique Voynet | 1,52 % | |||

| Arlette Laguiller | 1,52 % | |||

| Gérard Schivardi | 0,93 % | |||

| Présidentielle 2012 |

1er tour | 2e tour | ||

| François Hollande | 32,73 % | 63,48 % | ||

| Nicolas Sarkozy | 20,09 % | 36,52 % | ||

| Jean-Luc Mélenchon | 16,18 % | |||

| François Bayrou | 12,73 % | |||

| Marine Le Pen | 10,73 % | |||

| Eva Joly | 2,45 % | |||

| Philippe Poutou | 2,09 % | |||

| Nicolas Dupont-Aignan | 1,55 % | |||

| Nathalie Arthaud | 1,36 % | |||

| Jacques Cheminade | 0,09 % | |||

Vote local aux élections législatives

| Législatives 2002 |

1er tour | 2e tour | ||

| Marie-René Oget | 18,57 % | 56,38 % | ||

| Jean-Pierre Le Goux | 19,40 % | 43,62 % | ||

| Gérard Lahellec | 23,44 % | |||

| Daniel Pennec | 21,89 % | |||

| Myriam de Coatparquet | 5,08 % | |||

| Michel Balbot | 4,77 % | |||

| Guy Jourden | 2,39 % | |||

| Mona Bras-Caillarec | 1,35 % | |||

| Yves Thoraval | 1,14 % | |||

| Marcel Choron | 1,14 % | |||

| André Perrot | 0,73 % | |||

| Stéphane Guaripuy | 0,52 % | |||

| Législatives 2007 |

1er tour | 2e tour | ||

| Marie-René Oget | 28,08 % | 59,28 % | ||

| Marie-Elisabeth Bague | 23,17 % | 40,72 % | ||

| Gérard Lahellec | 17,58 % | |||

| Marie-Françoise Droniou | 10,39 % | |||

| Michel Priziac | 7,76 % | |||

| Sylvie Guillou | 2,63 % | |||

| Myriam de Coatparquet | 2,63 % | |||

| Margaret Studler | 2,28 % | |||

| Mona Bras | 2,05 % | |||

| Yves Thoraval | 1,60 % | |||

| Carole Leforestier | 1,26 % | |||

| Hélène Borel | 0,57 % | |||

| Législatives 2012 |

1er tour | 2e tour | ||

| Annie Le Houerou | 37,22 % | 67,04 % | ||

| Valérie Garcia | 26,25 % | 32,96 % | ||

| Gérard Lahellec | 16,45 % | |||

| Michel Balbot | 8,63 % | |||

| Pierre Salliou | 3,97 % | |||

| Catherine Blein | 3,73 % | |||

| Marie-Pierre Menguy | 0,93 % | |||

| Maïwenn Salomon | 0,82 % | |||

| Isabelle Montillet | 0,82 % | |||

| Marine Voisin | 0,70 % | |||

| Thierry Richard | 0,47 % | |||

Vote local aux élections régionales

| Régionales 2004 |

1er tour | 2e tour | ||

| Jean-Yves Le Drian | 47,97 % | 65,45 % | ||

| Jocelyn de Rohan | 14,29 % | 34,55 % | ||

| Bruno Joncour | 16,22 % | |||

| Brigitte Neveux | 6,95 % | |||

| Pascale Loget | 6,18 % | |||

| Françoise Dubu | 5,89 % | |||

| Lionel David | 2,51 % | |||

| Régionales 2010 |

1er tour | 2e tour | ||

| Jean-Yves Le Drian | 43,25 % | 61,57 % | ||

| Bernadette Malgorn | 15,82 % | 26,93 % | ||

| Guy Hascoët | 5,95 % | 11,50 % | ||

| Christian Troadec | 11,76 % | |||

| Bruno Joncour | 7,69 % | |||

| Jean-Paul W. Felix | 5,37 % | |||

| Gérard Perron | 3,48 % | |||

| Charles Laot | 2,61 % | |||

| Laurence de Bouard | 2,18 % | |||

| Valérie Hamon | 1,60 % | |||

| Alexandre Noury | 0,29 % | |||

Élections municipales

| Municipales 2014 |

1er tour | Élus | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Liste conduite par | Voix | % | Nombre | ||

| Daniel Le Caër | 507 | 53,65 | 15 | ||

| Michel Le Bars* | 438 | 46,35 | 4 | ||

| * Maire sortant | |||||

| Inscrits | 1 303 | % | |||

| Abstentions | 273 | 20,95 | |||

| Votants | 1 030 | 79,05 | |||

| Blancs et nuls | 85 | 6,52 | |||

| Exprimés | 945 | 72,52 | |||

Population et société

Évolution démographique

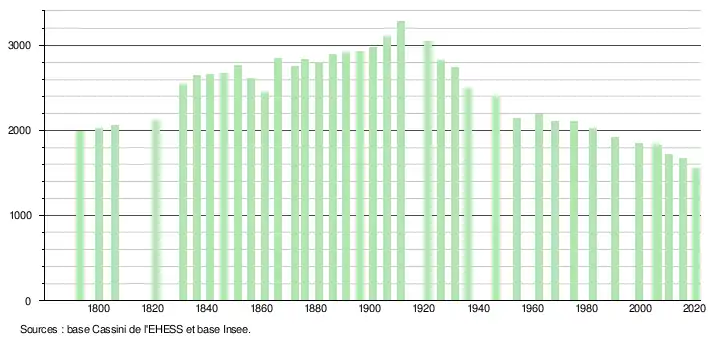

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[83]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[84].

En 2020, la commune comptait 1 555 habitants[Note 7], en diminution de 7,88 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 24,5 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,7 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 41,6 % la même année, alors qu'il est de 32,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 793 hommes pour 839 femmes, soit un taux de 51,41 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,7 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Entreprises

Saint-Nicolas-du-Pélem a une économie reposant sur des activités publiques, avec notamment :

- un foyer logement (30 salariés) ;

- un collège public (collège Jean-Jaurès) ;

et des activités privées, dont notamment :

Emplois des habitants de la commune en 2009

| Actifs de 15 à 64 ans | Actifs avec emploi | Lieu de travail | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | Avec emploi | Chômeurs | Salariés | Non salariés | Dans la commune | Hors de la commune | |

| Nombre | 677 | 611 | 66 | 472 | 142 | 330 | 284 |

| Pourcentage | 70,6 % | 90,2 % | 9,8 % | 76,9 % | 23,1 % | 53,7 % | 46,3 % |

Source : Chiffres clés 2012 : Emploi - Population active - Insee[92]

Culture

Langue bretonne

Saint-Nicolas-du-Pélem fait partie de la Bretagne bretonnante, la moitié ouest de la Bretagne où l'on parle breton, qu'on appelle aussi Basse-Bretagne, par opposition à la Haute-Bretagne, moitié est de la Bretagne où l'on parlait gallo avant de passer au français. La ligne Sébillot séparant la Bretagne parlant gallo de la Bretagne parlant breton (d'après Paul Sébillot, qui a publié en 1878 une carte montrant cette ligne pour la Société d'anthropologie de Paris[93]), passe à l'est de Saint-Nicolas-du-Pélem en traversant notamment Saint-Conan, Saint-Gilles-Pligeaux, Canihuel, Le Haut-Corlay.

Le breton de Saint-Nicolas-du-Pélem et du pays Fañch, étudié par Humphrey Lloyd Humphreys, se caractérise par un type de dialecte cornouaillais très fortement influencé par le breton vannetais. Ainsi, par exemple, on palatalise le G et le K devant e, i, we, wi (Gwin gwenn se prononcera « Djwin djwen ») et du vocabulaire typiquement vannetais est utilisé comme « blé » pour bloaz (année). Paradoxalement, les relations commerciales empruntent pourtant les voies de communications qui laissent le Vannetais quelque peu à l'écart, sauf entre Corlay et Pontivy via Mûr-de-Bretagne.

On peut entendre le breton parlé à Saint-Nicolas-du-Pélem notamment chez des chanteurs comme Marcel Guilloux, originaire de Lanrivain, ou Yann-Fañch Kemener, originaire de Sainte-Tréphine.

Pays : Cornouaille

L'évêché de Cornouaille

La paroisse de Bothoa et son lieu-dit Saint-Nicolas faisaient partie de la Cornouaille, une unité administrative et religieuse avant la création des départements.

L’évêché était situé à Quimper jusqu’à 1791 : quand l'évêché de Cornouaille disparut, la paroisse de Bothoa fut rattachée à l’évêché de Saint-Brieuc.

L'appartenance de Saint-Nicolas à un diocèse bretonnant a pu contribuer à empêcher le gallo de s’y implanter, alors que le gallo a supplanté le breton dans l’arrière pays de Saint-Brieuc au Moyen Âge, mais il ne faut pas surestimer l’influence culturelle du clergé, car le bienheureux Julien Maunoir écrit dans son journal en 1649 à propos de la paroisse de Bothoa : « leur curé, à supposer qu’il eût voulu les instruire dans la religion, en eût été bien incapable, faute de connaître le breton. »

Cornouaille de Bretagne et Cornouailles de Grande-Bretagne

Le rapport de nom entre :

- la Cornouaille de Bretagne (Kernev ou Bro Gernev en breton), qui s'écrit sans « s », à la pointe Sud-Ouest de la Bretagne ;

- la Cornouailles d'Angleterre (CornWall en anglais, Kernow en cornique), qui se termine par un « s », à la pointe Sud-Ouest de l'Angleterre ;

n'est pas établi par une théorie unique, le nom de Cornouaille(s) pourrait venir :

- du peuple celte Cornovii, qui peuple la Cournouailles britannique, dont des soldats sont envoyés en Armorique à plusieurs reprises et s'y installent (pour la défendre contre les pirates Saxons et Scots à partir de 296-297, puis en 383 quand Magnus Maximus, empereur de l'armée romaine de l'île de Bretagne, rival de l'empereur de Rome Gratien, traverse la Manche avec son armée et envahit Gaule et Armorique, laisse des troupes en Armorique (qu'il appelle Britannia minor, d'où le nom de Bretagne) sous la direction de Conan Mériadec (père de Gradlon, roi légendaire de Cornouaille au IVe siècle) à la tête de l'Armorique) ;

- de la position des Cornouaille(s), des péninsules, des cornes s'enfonçant dans la mer, Cornugallia = Corne de la Gaule, et CornWall = Étranger de la corne (Corn = Corne en cornique).

Les deux Cornouaille(s) se ressemblent, non seulement par leurs positions géographiques, leurs climats et leurs paysages, mais aussi par leurs langues, le breton de Cornouaille et le cornique de Cornouailles sont des langues brittoniques dont la proximité s'explique non seulement par une origine commune, mais aussi par des échanges continus entre les deux territoires.

La Haute-Cornouaille

Saint-Nicolas-du-Pélem se situait à l’est de la Haute-Cornouaille (Nord de la Cornouaille), d'où le qualificatif de Haut-Cornouaillais pour la langue bretonne de ce territoire. La Haute-Cornouaille historique correspond au pays du Poher, dont le centre est Carhaix-Plouguer.

La Haute-Cornouaille historique ne correspond pas géographiquement à la communauté de communes de Châteauneuf-du-Faou, qui a pris le nom de Communauté de communes de Haute Cornouaille, alors que la communauté de communes de Chateauneuf-du-Faou ne regroupe qu'une partie réduite et excentrée du territoire historique de Haute-Cornouaille.

Territoire : Pays Fañch

Saint-Nicolas-du-Pélem fait partie du terroir traditionnel appelé Pays Fañch (vro Fañch).

La danse Fañch (à l'origine riche de nombreuses variantes de pas : appuis croisés, repliements des jambes, amplitude des mouvements) a été progressivement remplacée par sa variante la plus simple, la danse tro plinn, une ronde en sens inverse des aiguilles d'une montre avec un mouvement égal, régulier et continu.

Les danses du pays Fañch sont, notamment lors des festoù-noz, traditionnellement accompagnées par :

- des duos de clarinettes (treujenn gaol) ;

- ou des couples bombarde-biniou ;

- ou de chant a cappella Kan ha diskan ;

- ou des trio avec deux clarinettes et un tambour.

Le Pays Fañch englobe des territoires situés sur les cantons de Bourbriac, Callac, Corlay, Quintin et Saint-Nicolas-du-Pélem comme :

- Bulat-Pestivien ;

- Canihuel ;

- Caurel ;

- Corlay ;

- Gouarec ;

- Kerien ;

- Kerpert ;

- La Harmoye ;

- Laniscat ;

- Lanrivain ;

- Le Bodéo ;

- Le Haut-Corlay ;

- Le Leslay ;

- Le Vieux-Bourg ;

- Maël-Pestivien ;

- Magoar ;

- Peumerit-Quintin ;

- Plouguernével ;

- Plounévez-Quintin ;

- Plussulien ;

- Saint-Bihy ;

- Saint-Connan ;

- Sainte-Tréphine ;

- Saint-Gelven ;

- Saint-Gildas ;

- Saint-Gilles-Pligeaux ;

- Saint-Igeaux ;

- Saint-Mayeux ;

- Saint-Nicolas-du-Pélem ;

- Trémargat.

La coiffe bretonne de Saint-Nicolas-du-Pélem était la coiffe « Sion ».

Gastronomie

Il n'y a pas de spécialité gastronomique pélémoise, la cuisine traditionnelle de Saint-Nicolas-du-Pélem est la cuisine bretonne.

Galettes et crêpes

Le plat traditionnel breton est la galette ou la crêpe. Dans le pays Fañch, on appelle :

- la galette de sarrasin, ou blé noir, servie généralement avec une garniture salée, œuf, jambon, fromage, saucisse, lard, champignons, pommes de terre, légumes, tomates, échalotes, viandes, poissons, et surtout mélanges entre ces garnitures, comme la galette dite « complète » garnie d'œuf, jambon et fromage ;

- la crêpe de froment, ou blé blanc, le blé tendre, servie généralement avec une garniture sucrée, sucre, confiture, miel, chocolat, fruit ou sirop de fruit, caramel, glace, ou flambée avec un alcool, ou un mélange de ces garnitures.

Il existe aussi des endroits de Bretagne où galette signifie crêpe épaisse, et crêpe signifie alors crêpe fine et craquante, indépendamment de la couleur de la farine utilisée.

On fait souvent des repas entiers à base de crêpes et galettes :

- les galettes garnies sont le support de l'entrée et du ou des plats de résistance ;

- les crêpes sont le support du ou des desserts.

Les boissons accompagnant un repas de galettes et de crêpes sont souvent du cidre ou du lait ribot.

Pour que la galette ou la crêpe n'attache pas sur la galétière, la matière grasse utilisée sur la galétière est souvent le saindoux, mais la matière grasse utilisée dans la galette pour y cuire la garniture est le beurre salé (plus de 3 % de sel) ou le beurre demi-sel (de 0,5 % à 3 % de sel).

Les vendeurs ambulants de crêpes accompagnent traditionnellement les festoù-noz et les participants d’un fest-noz consommant de la galette-saucisse (saucisse qui vient d'être grillée, encore chaude, autour de laquelle on entoure une galette de sarrasin froide) comme les participants aux festivals de rock consomment du hot-dog, la galette isolant la main de la chaleur et la graisse pour permettre une consommation itinérante sans ajouter d'emballage.

Patisserie : far breton, kouign-amann et gâteau breton

Ces tris gâteaux sont des desserts traditionnels de Bretagne particulièrement nourrissants.

- Le far breton est un dessert traditionnel ancien à base d'œufs, de beurre, sucre, farine et lait, parfois agrémenté de pruneaux ou de raisins. Il se présente généralement comme un gâteau brun clair à l'extérieur, avec à l'intérieur une pâte compacte et homogène oscillant entre le blanc et le jaune pâle.

- Le kouign-amann est un gâteau rond feuilleté à base de pâte à pain, de beurre et de sucre. Il est particulièrement riche et calorique du fait de sa grande proportion de beurre (pour 400 g de farine, on a 300 g de beurre et 300 g de sucre). Comme il est breton, on utilise du beurre salé ou du beurre demi-sel pour le préparer.

- Le gâteau breton est un gâteau rond épais sablé à base de farine, œufs, sucre et beurre. Il est à peine moins riche en beurre que le kouign-amann, car pour 500 g de farine, plus des œufs, on a 300 g de beurre, et 300 g de sucre.

Lieux et monuments

Église paroissiale Saint-Pierre

Ancienne chapelle Saint-Nicolas (1474–1575), chapelle privée du château du Pélem, elle fut donnée à la paroisse par le comte Loz de Beaucours entre 1847 et 1860 quand le bourg de Saint-Nicolas accueillit la paroisse à la place de Bothoa. Elle fut agrandie pour devenir l’église Saint-Pierre — nom de l’ancienne église paroissiale de Bothoa —, avec l’ajout d’une sacristie et d’une chapelle des fonts baptismaux en 1860. Située au centre-ville, elle est construite en pierre de taille de granite gris, dotée d’un toit recouvert d’ardoises et d’une voûte lambrissée. ![]() Inscrit MH (1926). Un ancien jubé transformé en tribune a été détruit en 1861. Son vitrail La Dérision du Christ (vers 1470-1480) est du même dessin que celui de la peinture murale de l'église Notre-Dame de Kernascléden[94] - [95] - [96].

Inscrit MH (1926). Un ancien jubé transformé en tribune a été détruit en 1861. Son vitrail La Dérision du Christ (vers 1470-1480) est du même dessin que celui de la peinture murale de l'église Notre-Dame de Kernascléden[94] - [95] - [96].

Maîtresse-vitre de la Passion de l'église Saint-Pierre de Saint-Nicolas-du-Pélem

Attribué à J. Kergal — nom inscrit sur la manche d’un personnage, mais on lit aussi un N et F entrelacés à côté de la date de 1470, pouvant constituer le monogramme d’un maitre verrier inconnu, qui aurait aussi réalisé la verrière de l'église Saint-Pierre de Tonquédec car leurs cartons sont identiques —, ce vitrail surplombant l’autel de l’église Saint-Pierre remonte à la fin XVe siècle et a été restauré en 1772, 1789 et 1882. Son style évoque les fresques de la voute de Notre-Dame de Kernascléden dessinées en 1470. Le trait, la composition et certains détails vestimentaires se rapprochent de la gravure sur bois flamande. Le vitrail comprend deux fenêtres dotées chacune d’un tympan et de trois lancettes. Chaque lancette est constituée de cinq panneaux, le plus haut représentant une toiture, et les quatre panneaux inférieurss représentent des scènes, soit 24 scènes (six lancettes comportant chacune quatre scènes) représentant principalement des étapes la vie du Christ. Les scènes de la Passion du Christ ont été dessinées à partir des mêmes cartons que les scènes de la passion du vitrail de l’église Saint-Pierre de Tonquédec, qui date de la même époque.

Saint Nicolas est représenté sur le panneau inférieur à gauche de la verrière et figurent aussi les donateurs sur d’autres panneaux inférieurs, notamment agenouillés en costume du XVe siècle devant saint Sébastien, une femme et un chevalier qui porte le blason des Jourdain du Pélem (sa tunique blanche est traversée d’une bande rouge chargée de trois motifs d’or). ![]() Classé MH (1908)[97].

Classé MH (1908)[97].

Fontaine du Daourit

Aussi appelée fontaine Saint-Nicolas, à 30 mètres en contrebas de l'église Saint-Pierre, cette fontaine porte :

- le nom de Saint-Nicolas parce qu’une statuette de saint Nicolas dans une niche à coquille surplombe un bassin abrité par un chapiteau supporté par deux colonnettes ;

- le nom de Daourit parce qu’elle est longée par la rue du Daourit.

L’enclos mesure 9 m de long, 7 m de large, pour une hauteur de 2,2 m. Elle date du XVIIe siècle, est en granite, et comprend cinq bassins. Pierre Thomas-Lacroix pense que c’est la première fontaine ayant utilisé des colonnettes au XVIIe siècle. Son eau, issue d'une source située sous la construction adjacente, rejoint le ruisseau du Daourit qui prend sa source pour partie à Kerody en Bothoa et pour l'autre branche, à la lisière du bois du Faodel sur la ferme de Stang-Merrien. Le ruisseau alimentait un lavoir aujourd’hui disparu. ![]() Inscrit MH (1926)[98].

Inscrit MH (1926)[98].

Château du Pélem

Le château a été construit au début en 1622 d’après l’inscription sur la voûte de la porte par la famille de Quelen en remplacement du manoir antérieur. Pendant la Révolution française, le château est pillé par des Chouans, puis occupé par une colonne mobile républicaine qui brûle portes et planchers, mais sans plus de dégradations parce que le maire de Bothoa, René Jacques Ruellan du Créhu, a protégé les armoiries du château et de la chapelle Saint-Nicolas en les masquant avec du plâtre pour éviter qu’elles ne soient martelées. Le château a été modifié au XIXe siècle, avec notamment l’ajout d’un perron de granite. Il est aujourd’hui habité par la famille de Boisboissel, héritière de la famille de Beaucours[99].

Les Tourelles

Ébauche d’un château au XIXe siècle, les Tourelles constituent une curiosité. Anne-Marie-Hyacinthe de Boisboissel, député monarchiste et châtelain du Pélem, connaissait le comte de Chambord, prétendant au trône de France. Pour honorer le futur monarque, il lança en 1871 la construction d’un grand château pour accueillir le roi le jour où il l’inviterait à Saint-Nicolas-du-Pélem. Mais le comte de Chambord ruina les chances des monarchistes en 1873 en exigeant l’abandon du drapeau tricolore alors même que les députés monarchistes, majoritaires à l'Assemblée, s'apprêtaient à restaurer la monarchie. Anne-Marie-Hyacinthe de Boisboissel arrêta la construction de son grand château — qui avait englouti une partie de sa fortune — et il en resta Les Tourelles, un rempart monumental qui surplombe la commune.

Monuments situés hors du bourg

Le musée de l'école de Bothoa présente l'école du hameau de Bothoa telle qu'elle était dans les années 1930.

Château de Beaucours

Ce manoir en granite construit au XVe siècle à côté de l’étang de Beaucours, dans le bois de Beaucours, mesurait 30 × 9 m[100]. Abandonné à la Révolution, il est désormais en ruine et, pour éviter tout accident, l'accès à l'intérieur du château est interdit. Les visiteurs peuvent faire le tour du château et faire halte dans le moulin de Beaucours, aménagé pour les pique-niqueurs.

Depuis le fond d'une colonne de latrine autrefois accessible, une porte donnant sous le mur de la façade sud et aujourd'hui obstruée permettait sans doute de curer la fosse d'aisance, à moins qu'il ne s'agisse d'une sortie dérobée en cas d'urgence. C'est peut être l'origine de la légende d'un souterrain qui partirait du château.

Menhir du Rossil

Le Rossil[101] est un menhir de granite de plus de 7 mètres de hauteur situé au milieu des arbres à la lisière du bois des Tourelles, près de la route de Lanrivain. C'est le quatrième plus gros menhir de Bretagne avec ses 11 mètres de circonférence.

Chapelle Saint-Éloi

Située dans la campagne à l’est du bourg, à Garzangotec, cette chapelle du XVe siècle est la destination d’un pardon depuis plus de trois siècles. Construite en deux temps, le chœur et le transept à la fin du XVe siècle, et le clocher au XVIe siècle, elle est granite gris avec un toit d’ardoises. À la différence des chapelles de Bothoa et du Ruellou, elle conserve son clocher historique, en granit, haut, fin et très ouvragé, porteur notamment de gargouilles aux angles[102]. ![]() Classé MH (1909).

Classé MH (1909).

Fontaine Saint-Éloi

Située à proximité de la chapelle Saint-Éloi, cette large fontaine à plusieurs cuves accueillait les pèlerins du pardon de Saint-Éloi et leurs chevaux[103]. ![]() Inscrit MH (1926).

Inscrit MH (1926).

Moulin de Kermarc'h

Ce moulin à eau, construit au XVIIe siècle, a fonctionné jusqu’en 1985[104].

Implanté près de la rivière Sulon, ce moulin à eau captait une dérivation du Sulon évacuée de part et d'autre du bâtiment pour mouvoir deux roues dont seule la roue ouest est encore visible. La roue actionnée par l'eau par-dessous entraîne la meule pour moudre le blé en farine.

Son coffre à farine date de 1807. Les panneaux du coffrage en bois sont ornés d'un bas-relief dans le style des lits clos bretons, avec une croix, des palmes, le soleil, une étoile, la lune et un triangle. ![]() Inscrit MH (1987).

Inscrit MH (1987).

Chapelle Notre-Dame du Ruellou

Situé sur le lieu-dit Le Ruellou, cet édifice gothique en granite à la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle a été complété par un bras nord à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. La ressemblance des remplages des vitraux de la chapelle Notre-Dame et de l’église Saint-Pierre (église paroissiale de Saint-Nicolas-du-Pélem) montre que la chapelle Notre-Dame, construite dans la foulée de l’église Saint-Pierre — à l’époque appelée chapelle Saint-Nicolas —, a été érigée par les mêmes artisans. Elle a d’ailleurs été financée aussi par la famille Jourdain du Pélem puisqu’une poutre du transept Sud porte leur blason. Le vitrail d’origine n’est pas parvenu jusqu’à nous, le clocher non plus : comme sur la chapelle de Bothoa, l’ersatz de clocher remplaçant le clocher d’origine est aussi petit qu’anachronique, sans continuité avec le reste de l’édifice[105].

Roue à carillons de Notre-Dame du Ruellou

En bois polychrome, cette roue à clochettes réalisée en 1777 mesure 90 cm de diamètre et était conçue pour 12 clochettes, dont il manque deux aujourd'hui. Fixée au mur via un socle de 1,10 m portant deux têtes humaines et terminé par deux têtes animales, elle était actionnée via une manivelle traversant le mur, servant à marquer l'élévation pendant la messe, et pour des cérémonies de baptême ou de mariage[106] - [107].

Manoir de Kerlévenez

Ce manoir en granite du XVIIe siècle, restauré et remanié dans les années 1970, est situé sur l’emplacement d’un manoir du XVe siècle, à l’entrée du bois de Kerlévenez, entre Kergoubleau (lieu-dit de Saint-Nicolas-du-Pélem) et Kerbrezeaux (lieu-dit de Plounévez-Quintin). Il possède une cour fermée par un portail entouré de deux pavillons, et le manoir lui-même a deux corps de logis. Le corps de ferme est séparé du manoir et ne donne pas sur la cour intérieure[108].

Chapelle Saint-Joseph

Située à l'arrière du manoir de Kerhuel, entre le Daourit et le village de Canach-lairon. Chapelle du XVIIe siècle dédiée à la Sainte Famille, remarquable à cause de sa forme hexagonale.

Personnalités liées à la commune

- Guy Éder de Beaumanoir de la Haye (1573-1602), dit La Fontenelle, chef ligueur breton, serait né à Bothoa — aujourd’hui dans la paroisse de Saint-Nicolas — selon le chanoine Moreau, mais le lieu de sa naissance pourrait aussi être Guenrouet ou Le Vieux-Bourg, fut chef d’une bande de brigands pendant la guerre de la Ligue, qui pilla le Trégor et la Cornouaille pendant qu’Henri IV de France cherchait à terminer les guerres de religion. La Fontenelle fut condamné pour haute trahison et exécuté à Paris sur la place de Grève.

- Shapour Bakhtiar (1914-1991) vivait entre Saint-Nicolas-du-Pélem, où étaient réfugiés sa femme et ses deux enfants, et Paris pendant l’occupation allemande de 1940 à 1944[109]. Parti vivre en Iran après la Seconde Guerre mondiale, il s'opposa au Shah d'Iran, notamment au sein du Front national d'Iran, ce qui lui valu six ans d'emprisonnement, avant d'être nommé Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale par le Shah d'Iran en 1978. Shapour Bakhtiar quitta l'Iran en 1979 quand l'ayatollah Khomeini prit le pouvoir et fonda la République Islamique d'Iran. En 1991, Shapour Bakhtiar a été assassiné en France par trois personnes, un assassinat commandité par le régime iranien d'après les aveux de l'un de ses meurtriers, Ali Vakili Rad.

- Nikola Petrović-Njegoš, né en 1944 à Saint-Nicolas-du-Pélem, est héritier de la couronne du Monténégro sous le nom de prince Nicolas de Monténégro.

Militaires

- Jean-Maurice Josué Du Boisberthelot de Beaucours (1662-1750), né à Bothoa ou à Canihuel, militaire à Brest pendant que Vauban fortifiait la ville en 1683, il partit ensuite au Canada où il devint ingénieur militaire : il édifia des fortifications à Trois-Rivières, à la Citadelle de Québec, à Montréal, à la forteresse de Louisbourg et ensuite à Port-Dauphin. Après une carrière de bâtisseur, il fut nommé commandant de l’Isle Saint-Jean (aujourd’hui Île-du-Prince-Édouard), avant de devenir gouverneur de Montréal[110] - [111].

Religieux

- Saint Doha (Ve siècle-VIe siècle) : selon une théorie non étayée pour l'instant, saint Doha aussi appelé saint Doccus, religieux originaire de l'île de Bretagne (Grande-Bretagne) aurait été ermite sur le territoire de Bothoa (qui a pris son nom : Bothoa = demeure (Bot) de Doha).

- Julien Maunoir (1606-1683) : béatifié en 1951, Julien Maunoir, missionnaire des Bretons, était prédicateur itinérant en breton et il a notamment prêché à la paroisse de Bothoa (dont dépendait Saint-Nicolas-du-Pélem) en 1649 et 1664[112].

Écrivains

- Jean-Louis Coatrieux, originaire de Saint-Nicolas-du-Pélem, chercheur à l'INSERM, il est aussi écrivain, auteur de L'Ordre du Jour (recueil de poésies, Éditions Kelenn, 1981), L'intérieur Des Terres (avec Mariano Otero, Éditions La Part Commune, 2008), Une Question De Temps (avec Jean-Charles Castel, Éditions La Part Commune, 2010), Tango Monde (de Mariano Otero avec la participation de Jean-Louis Coatrieux, Éditions La Part Commune, 2010), À les entendre parler Grall, Guillevic, Guilloux, Perros, Robin, Segalen (avec Mariano Otero, Éditions La Part Commune, 2011).

Historiens

- Yves de Boisboissel (1886-1960), général de troupes coloniales et propriétaire du château du Pélem, il a écrit Histoire de Saint-Nicolas-du-Pélem. Comment nait une ville et Un magistrat de l’Ancien Régime, Hippolyte Loz de Beaucours, ainsi que des livres liés à son expérience coloniale, comme Dans l’ombre de Lyautey, Peaux noires, cœurs blancs, Un baroudeur, le Capitaine Georges Mangin 1873-1908.

Musiciens

- Yann-Fañch Kemener, né en 1957 dans la commune voisine de Sainte-Tréphine, chanteur de Kan ha diskan, a étudié au collège de Saint-Nicolas-du-Pélem.

- Gaël Nicol (né en 1969), sonneur de bombarde et de biniou, a grandi à Saint-Nicolas-du-Pélem, a participé à la résurrection du Bagad des Blés d’Or (cercle celtique relancé en 1990, aussi appelé Kevrenn bro Pelem), et a appartenu à plusieurs groupes de musique bretonne comme Loar Gann, Ar Re Yaouank et Diwall.

- David Pasquet (né en 1970), joueur de bombarde et de clarinette, a grandi à Saint-Nicolas-du-Pélem et joué en duo avec Gaël Nicol. Il a appartenu à Ar Re Yaouank, puis Taÿfa, a accompagné Denez Prigent, avant de monter sa propre formation, le Trio Pasquet.

- Thomas Lotout, alias TiTom (né en 1983), a découvert la bombarde au bagad des blés d'or de Saint-Nicolas-du-Pélem en compagnie de son frère Joseph. Il est devenu compositeur et joueur de bombarde, et a composé trois albums de musique bretonne, Un cri dans l'ébène en 2010, Second souffle en 2012 et Les égarés en 2013.

Peintres

- Stanisława de Karłowska (en) (1876-1952), d'origine polonaise, cette peintre, mariée au peintre anglais Robert Bevan, a fondé le Groupe de Londres, proche du Salon des indépendants de Paris, et passait ses vacances entre 1925 et 1930 chez sa fille Edith Halina Bevan (épouse Baty) entre Saint-Nicolas-du-Pélem et Pléneuf-Val-André, qu'elle a peint. Sa peinture combine à un style moderne des éléments de la peinture polonaise traditionnelle, avec des couleurs vives[113].

- Yvonne Jean-Haffen (1895-1993), vivant à Dinan, elle a dessiné des centaines de monuments du patrimoine breton, notamment à Saint-Nicolas-du-Pélem où elle a croqué l'église Saint-Pierre. Ces dessins sont conservés à la maison de la Grande Vigne de Dinan[114] et la fontaine du Daourit[115].

Sculpteur

- Jules-Charles Le Bozec (1898-1973), né à Saint-Mayeux. Étant élève à l'école de Saint-Nicolas-du-Pélem, son frère l'abbé Victor Le Bozec, enseignant à Saint-Nicolas-du-Pélem, décèle son talent de sculpteur. Formé à l'école des Beaux-Arts de Rennes puis à l'atelier Jean Boucher à Paris, il remporte de nombreux prix avant de s'orienter vers une esthétique d'inspiration chrétienne et bretonne. Il a participé à plusieurs monuments aux morts — notamment ceux de Gouarec, Plouguernével (granite) et Sainte-Anne-d'Auray — et réalisé des gisants et des statues en bois comme celles de saint Joseph, de Julien Maunoir et du curé d'Ars.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Saint-Nicolas-du-Pélem ».

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 110, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Kerpert - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Nicolas-du-Pélem et Kerpert », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Kerpert - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Nicolas-du-Pélem et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Prospections sur les collines de Saint-Nicolas-du-Pelem (Côtes-du-Nord) du Chalcolithique à la Protohistoire

- Yves Menez et Stéphane Hingant, "Fouilles et découvertes en Bretagne", éditions Ouest-France, INRAP, 2010 [ (ISBN 978-2-7373-5074-0)] et Jean-Yves Tinevez et autres auteurs, « Le cairn de Croaz Dom Herry et ses carrières de schiste (Saint-Nicolas-du-Pélem - Côtes-d'Armor) », Gallia Préhistoire, volume 54-2, 2012, pp. 191-238 ([PDF] en ligne sur revues-gallia.cnrs.fr).

- Guide des lieux insolites et secrets de Bretagne, par Alain Dag’Naud, éditions Gisserot

- Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, pp. 159-160.

- Memorialgenweb.org - Saint-Nicolas-du-Pélem : monument aux morts 1914-1918

- youtube.com.

- Memorialgenweb.org, Saint-Nicolas-du- Pélem : monument aux morts 1939-1945.

- Louis Pichouron, né le à Minihy-Tréguier, marin de commerce, vivant entre 1931 et 1940 à Plouguiel; il adhère début 1942 au Parti communiste alors clandestin et il fut avec Jean Devianne, un instituteur communiste originaire du département du Nord un des principaux responsables du Front national pour la libération de la France dans le Trégor intérieur, voir Louis Pichouron, "Mémoire d'un partisan breton Louis Pichouron Commandant Alain", Presses universitaires de Bretagne, 1970

- Théodore Le Nénan, né le , dit « capitaine Étienne », arrêté le lors de la rafle de Saint-Nicolas-du-Pélem. Ce dernier, étrangement, ne fut pas tué ; il fut accusé par la suite d'avoir collaboré en aidant les Allemands à traquer les résistants dans la région de Scrignac et Plougonven et fut condamné à cinq ans de travaux forcés, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens, par le tribunal militaire de Paris (cf. Françoise Morvan, Miliciens contre maquisards : enquête sur un épisode de la Résistance en Centre-Bretagne, éditions Ouest-France, 2013, [ (ISBN 978-2-7373-5063-4)]).

- Daniel Trellu, né le à Quéménéven, élève instituteur à l'école normale de Quimper, participa en 1943 à la naissance du maquis de Saint-Nicolas-du-Pélem et devint, sous le pseudonyme de « lieutenant-colonel Chevallier », responsable du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France dans le Finistère et de l'Organisation spéciale. Il devint après-guerre professeur de français à Quimper. Il quitta le Parti communiste français en 1984 et est mort le à Brest.

- http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=19980425&article=19980425-3629194&type=ar et Jean-Jacques Monnier, Résistance et conscience bretonne, Yoran Embanner, Fouesnant, 2007, [ (ISBN 978-2-916579-09-2)].

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/georges-ollitrault-une-voix-de-la-resistance-1029796

- Les gendarmes français qui procédèrent à ces arrestations étaient dirigés par Pierre Le Chanu, inspecteur de la police de sûreté et l'adjudant Prigent, de la gendarmerie de Callac.

- « LE BOZEC Arsène, Pierre, Marie - Mémoire et Espoirs de la Résistance », sur Mémoire et Espoirs de la Résistance (consulté le ).

- Le lieutenant Flambard, qui commandait la gendarmerie de l'arrondissement de Guingamp lutta avec acharnement, malgré son uniforme français, contre les résistants et pour chassa les réfractaires du STO, servant la cause nazie et collaborant avec la Gestapo. La cour de justice de Rennes le condamna le à deux ans de prison.

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploufragan-honore-dix-neuf-resistants-fusilles-2530673 et http://fr.topic-topos.com/monument-des-fusilles-ploufragan

- Georges Ollitrault, Théodore Le Nénan, Émile Henry.

- http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/56/guillers.htm

- « Georges Ollitrault – devoir de mémoire en Bretagne », sur devoir de mémoire en Bretagne (consulté le ).

- L'adjudant Prigent commandait la brigade de gendarmerie de Callac.

- La cime de Kerchouan est une colline atteignant 318 mètres d'altitude.

- Raymond Pedrono, né le à Loudéac, jardinier, déporté à Dachau, puis à Buchenwald, mort à Ohrdruf le .

- Marcel Le Hellaye, né le à Loudéac, employé de commerce, est mort en 1944 à Dachau.

- Louis Winter, né le à Loudéac, mécanicien, déporté à Dachau où il meurt le .

- « Les Lieux de Mémoire dans les Cotes-du-Nord », sur cerp22.free.fr (consulté le ).

- Marcel Divenah, né le à Saint-Maudan, déporté au camp de concentration de Dachau.

- Françoise Morvan, Miliciens contre maquisards, éditions Ouest-France, 2010, [ (ISBN 978-2-7373-5063-4)].

- Charles Moreau, né en 1920 à Tréguier

- http://almrd22.fr/Georges-OLLITRAULT-dit-Jojo-un et http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/12-juin-1944-le-dernier-resistant-de-duault-11-06-2013-2132272.php.

- http://almrd22.fr/8-mai-1944-l-attaque-de-la-prison.

- Fils d'Olivier Chevillotte (qui fut candidat du Parti national breton à Morlaix en 1936), Michel Chevillotte fut sous l'Occupation chef cantonal du PNB à Plougonvelin, commune dont il était originaire. Il s'engagea dans la Bezen Perrot en décembre 1943 et devint rapidement chef du groupe cantonné au château du Bouéxic en Guer. Au moment de la débâcle allemande, en , en route vers l'Allemagne, il participa à l'exécution de 49 résistants à Creney-près-Troyes (Aube) et s'engagea dans les Waffen SS. Il fut condamné à mort par contumace et à la confiscation de tous ses biens, mais en fait ne fut jamais inquiété (cf. Françoise Morvan, Miliciens contre maquisards : enquête sur un épisode de la Résistance en Centre-Bretagne, éditions Ouest-France, 2013, [ (ISBN 978-2-7373-5063-4)]).

- André Geffroy (dit Ferrand), né le à Pommerit-Jaudy, forgeron, membre du Bezen Perrot, fut fusillé à la Libération le à Rennes. Il ne doit pas être confondu avec un autre André Geffroy, dit « Le Grand Gef », né en 1911 à Lannion, membre du Service spécial de Célestin Lainé et du Kommando de Landerneau, qui participa par la suite aux rafles de Callac et Saint-Nicolas-du-Pélem (cf. Françoise Morvan, Miliciens contre maquisards : enquête sur un épisode de la Résistance en Centre-Bretagne, éditions Ouest-France, 2013, [ (ISBN 978-2-7373-5063-4)]) ; il fut condamné aux travaux forcés à la Libération, puis condamné à mort, mais sa peine fut commuée et il fut libéré après une campagne en sa faveur en Irlande et au Pays de Galles

- Né en 1925 à Orléans, Jean de Cambourg fut condamné aux travaux forcés à perpétuité le par la Cour d'Assises d'Ille-et-Vilaine, mais fut en fait libéré dès 1948

- Rémy Daigne, né le à Bazauges (Charente-Maritime), maître d'hôtel, condamné à mort pour crime d'intelligence avec l'ennemi et exécuté le au camp militaire de Coëtquidan.

- Bernard d'Ambert de Sérillac, ne le à Thaï Bink (Tonkin), condamné à mort pour crime d'intelligence avec l'ennemi et exécuté le au camp militaire de Coëtquidan.

- René Hocquart, né en 1923 à Paris, fut après la guerre condamné à vingt ans de travaux forcés, mais libéré le .

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/mael-pestivien-22160/une-plaque-commemorative-de-la-rafle-du-16-mai-1944-1878341.

- Jean-Paul Rolland, « La bataille de Duault », Pays d'Argoat, n°14.

- http://almrd22.fr/IMG/pdf/i12_SAS_et_base_Samwest_a_Duault.pdf

- Memorialgenweb.org - Duault : monument commémoratif de Kerhamon

- Jean-Jacques Monnier, Résistance et conscience bretonne, Yoran Embanner, Fouesnant, 2007 [ (ISBN 978-2-916579-09-2)].

- « Rapport des Renseignements Généraux sur les maquis des Côtes du Nord, 4 juillet 1944 ».

- « Les FFI des Côtes-du-Nord : commandement, effectifs et armement ».

- « Témoignage de Jean Le Jeune sur la présence de la direction régionale du Parti Communiste à la chapelle du Ruellou en 1944 ».

- « La stèle des Six Patriotes, rue du stade ».

- « La vie de Mireille Chrisostome ».

- Memorialgenweb.org - Plougonver : stèle commémorative de Garzonval et http://cerp22.free.fr/Lieuxdememoire22/Belle-Isle-en-Terre/Plougonver%20Garzonval/1.html

- « La stèle de Garzonval, Plougonver ».

- Maleuriou ar Vro, chant breton racontant la rafle du 11 juillet 1944 à Saint Nicolas du Pélem.

- « Françoise Morvan, sur la rafle du 11 juillet 1944 ».

- Parti communiste français, « Un drôle de parachutiste. Histoire de la résistance bretonne », Journal La Champagne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Joseph Marie Eon », sur francaislibres.net (consulté le ).

- Lagadec, Yann, « Actions spéciales et transmissions, les opérations de l’été 1944 en... », Revue historique des armées, Service historique de la Défense, no 251, , p. 112–135 (ISSN 0035-3299, lire en ligne, consulté le ).

- http://www.almrd22.fr/IMG/pdf/i20_Une_liberation_rapide_et_installation_des_nouvelles_autorites.pdf « Copie archivée » (version du 2 avril 2015 sur Internet Archive).

- Auguste Pichouron, frère de Louis Pichouron, agriculteur à Kerflaca en Plouguiel, voir http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouguiel/8-mai-a-pichouron-le-deporte-de-kerflaca-10-05-2015-10623173.php

- « Jacqueline Sainclivier: "Culture politique et pouvoirs locaux en Bretagne (1935-1953)". In: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 103, numéro 3, 1996. Les pouvoirs locaux dans l'Ouest (1935-1953 ). pp. 11-30. ».

- « Saint-Nicolas-du-Pélem. Une vie après la Socavi », Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, .

- « Municipales à Saint-Nicolas-du-Pélem. Daniel Le Caër réélu maire », sur Ouest-France, .

- « Les Villes Jumelées avec St Nicolas du Pelem », sur www.jumelage.xyz (consulté le )

- Décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes-d'Armor, (lire en ligne).

- « Centre Ouest Bretagne », sur Site du Groupement d’Intérêt Public Centre Ouest Bretagne

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Nicolas-du-Pélem (22321) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département des Côtes-d'Armor (22) », (consulté le ).

- « Transports Grisot ».

- « Constructions Le Couillard ».

- « Groupe GCC ».

- « Saint Nicolas du Pélem / Emploi - Population Active », sur Institut National de la Statistique et des Études Économiques

- Paul Sébillot, « Allocution du à la Société d'Anthropologie sur la ligne séparant la Bretagne bretonnante de la Bretagne parlant gallo », Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, p. 236 lire en ligne sur Gallica.

- Bernard Cosnet, « Le chœur de la chapelle de Kernascléden », in : Christian Davy, Didier Jugan, Christine Leduc-Gueye, Christine Jablonski, Cécile Oulhen, Peintures monumentales de Bretagne, Presses universitaires de Rennes, 2021, pp. 169-179 (ISBN 978-2-7535-8082-4).

- « Eglise Paroissiale Saint Pierre », sur le Portail des Patrimoines de Bretagne.

- Notice no PA00089650, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La Maîtresse-Vitre de la Passion », sur le Portail des Patrimoines de Bretagne.

- « Fontaine Saint Nicolas », sur Topic Topos, patrimoine de France.

- « Le chateau du Pélem », sur le Portail des Patrimoines de Bretagne.

- « Château de Beaucours », sur Patrimoine de la Région Bretagne.

- « Le Rossil », sur Patrimoine de France.

- « Chapelle Saint-Eloi », sur Patrimoine de la Région Bretagne.

- « Fontaine Saint Eloi », sur Topic Topos : Patrimoine de France.

- « Le moulin à farine de Kermarc'h », sur Patrimoine de la Région Bretagne

- « La chapelle Notre-Dame du Ruellou », sur Patrimoine de la Région Bretagne.

- « Roue à clochettes de Notre Dame du Ruellou », sur Patrimoine de la Région Bretagne.

- « Roue à carillons de la chapelle Notre Dame du Ruellou », sur Topic Topos, patrimoine de France.

- « Manoir de Kerlévenez », sur Portail des patrimoines de Bretagne.

- (en) « Shapour Bakhtiar », Times, .

- « Josué Dubois Berthelot de Beaucours », sur Dictionary of Canadian Biography Online.

- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique Française 15004-2004, Paris, Les Portes du Large, , 511 p. (ISBN 2-914612-19-2), Page 99.

- « Julien Maunoir », sur Diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier.

- Parmi ses peintures de Saint-Nicolas-du-Pélem :

- Le Lavoir de Saint-Nicolas-du-Pélem, conservé au Worthing Museum and Art Gallery (Sussex), représente le lavoir qui se trouvait en face de la fontaine du Daourit et a été rasé dans les années 1970 (cf. « Le Lavoir de Saint-Nicolas-du-Pélem, peint par Stanislawa de Karlowska », sur BBC) ;

- L'Église de Saint-Nicolas, 1933, localisation inconnue, représente l'église devant le marché couvert, marché couvert devenu aujourd'hui le Foyer Rural, la salle des fêtes municipale (cf. « l'église Saint-Pierre, peinte par Stanislawa de Karlowska en 1933 », sur Bridgeman Art Library) ;

- Rue de Saint-Nicolas-du-Pélem, 1933, , localisation inconnue, représente le bas de la rue de Beaucours (cf. « Rue de Saint-Nicolas du Pélem, peinte par Stanislawa de Karlowska en 1933 », sur Bridgeman Art Library).

- « l'église Saint-Pierre, dessinée par Yvonne Jean-Haffen », sur Joconde.

- « La fontaine du Daourit, dessinée par Yvonne Jean-Haffen », sur Joconde.

Voir aussi

Article connexe

Bibliographie

- Benjamin-Philibert Jollivet, Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes du département, Tome 3, Imprimerie Rouquette de Guingamp, 1856, pp. 291-296.

- René Couffon, Contribution à l'étude des verrières anciennes du département des Côtes-du-Nord, Les Presses Bretonnes, 1936.

- Pierre Thomas-Lacroix, Fontaines sacrées, collection « Images de Bretagne », 1957.

- H.L. Humphreys, « Les sonantes fortes dans le parler haut-cornouaillais de Bothoa (Saint-Nicolas-du-Pélem, Côtes-du-Nord) », Études Celtiques, no 13, 259-74, 1972.

- Pierre-Roland Giot, F. Le Provost, Y. Onnée, « Prospections sur les collines de Saint-Nicolas-du-Pélem du chalcolithique à la protohistoire », Annales de Bretagne, no 79, 1, 1972, pp. 39-48 (en ligne sur persee.fr).

- Yves de Boisboissel, Comment nait une ville. Histoire de Saint Nicolas du Pélem, 1967.

- Jacques Delperrie de Bayac, Histoire de la Milice, 1918-1945, Éditions Fayard, 1969.

- Jean Le Jeune, Itinéraire d'un ouvrier breton, par l'ancien responsable des F.T.P. des Côtes-du-Nord, Éditions Jacq, 2002.

- Françoise Morvan, Miliciens contre maquisards : Enquête sur un épisode de la Résistance en Centre-Bretagne, Éditions Ouest-France, 2010.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :