Gouarec

Gouarec [gwaʁɛk] est une commune française, chef-lieu de canton du département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. La commune est en plein cœur de l'Argoat. Gouarec est située dans une vallée verdoyante au fond de laquelle coule le canal de Nantes à Brest. Elle présente des maisons typiques et un environnement presque médiéval.

| Gouarec | |||||

La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Guingamp | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Kreiz-Breizh | ||||

| Maire Mandat |

Jérôme Lejart 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22570 | ||||

| Code commune | 22064 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Gouarécain | ||||

| Population municipale |

952 hab. (2020 |

||||

| Densité | 149 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 13′ 38″ nord, 3° 10′ 46″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 127 m Max. 210 m |

||||

| Superficie | 6,41 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Rostrenen (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Rostrenen | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Ses habitants sont les Gouarécains et les Gouarécaines.

Géographie

Localisation

Gouarec se trouve à vol d'oiseau à 10 km à l'est de Rostrenen, à 23 km au nord-ouest de Pontivy et à 37 km au sud de Guingamp. La commune fait partie du territoire breton traditionnel du pays Fañch. Gouarec est la commune qui se trouve la plus au sud de la zone de Dañs plinn, une gavotte propre à ce pays. Dans la tradition cette ronde avait pour but d'aplanir les aires à battre avant les périodes de moisson.

Relief et hydrographie

Le finage de Gouarec présente un dévivelé de 83 mètres, les points les plus élevés (210 mètres) étant à la limite ouest du territoire communal au niveau de l'éolienne la plus à l'est du parc éolien de Lanzel, qui est situé pour l'essentiel dans la commune voisine de Plouguernével . Le finage est en pente vers l'est jusqu'à la vallée du Blavet, ce fleuve côtier servant de limite communale avec Sainte-Tréphine et Laniscat (désormais Bon-Repos-sur-Blavet) ; la partie méridionale du finage est en pente vers le sud jusqu'à la vallée du Doré, cet affluent de rive droite du Blavet servant de limite communale avec Plélauff (le tracé du canal de Nantes à Brest emprunte côté ouest l'ancien cours de la rivière Doré en s'en écartant un peu toutefois par endroits).

|

Situé au creux et à la confluence des vallées des deux cours d'eau précités, le site du bourg, à 127 mètres d'altitude, se trouve dans leur presqu'île de confluence et est traditionnellement très humide, connaissant périodiquement des inondations, les deux cours d'eau sortant de leur lit et envahissant les terrains avoisinants. Plusieurs toponymes sont révélateurs : Stang ar Mel, Stang Go, Stang Very (en breton stang signifie "mare", "zone humide").

Le Doré juste au nord de l'écluse de la Villeneuve qui est située sur le canal de Nantes à Brest. À cet endroit le Doré a conservé son cours naturel qui sert de limite communale entre Gouarec et Plélauff.

Le Doré juste au nord de l'écluse de la Villeneuve qui est située sur le canal de Nantes à Brest. À cet endroit le Doré a conservé son cours naturel qui sert de limite communale entre Gouarec et Plélauff.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rostrenen », sur la commune de Rostrenen, mise en service en 1954[7] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 145,7 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 41 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11] à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[13].

Transports

La commune a été desservie dans le passé par la ligne ferroviaire de Carhaix à Loudéac à voie métrique du Réseau breton, ouverte en partie en 1898 (mais la section entre Rostrenen et Loudéac ne fut mise en exploitation que le [14]) et fermée en 1967 (désormais reconvertie en voie verte).

L'ancienne gare de Gouarec.

L'ancienne gare de Gouarec. Locomotive à vapeur devant l'ancienne gare de Gouarec.

Locomotive à vapeur devant l'ancienne gare de Gouarec. Pont ferroviaire sur le Blavet (désormais pont de la voie verte)

Pont ferroviaire sur le Blavet (désormais pont de la voie verte)

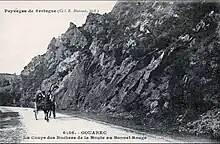

La Route nationale 164 partiellement aménagée en voie express contourne par le nord le bourg de Gouarec, lequel est desservi par l'échangeur du Poteau. L'ancienne Route nationale 164bis, qui traversait le bourg, a été déclassée en RD 2164 , cette route longe la rive gauche du Blavet, passant au pied de la falaise du Bonnet Rouge (située en Laniscat, désormais intégré dans la commune nouvelle de Bon-Repos-sur-Blavet), en direction de l'abbaye de Bon-Repos et du lac de Guerlédan côté est ; elle se dirige vers Plouguernével côté ouest. Le bourg est aussi desservi par la RD 8 en direction de Plounévez-Quintin côté nord et traversé par la par la RD 5 qui vient de Perret côté sud et de Sainte-Tréphine côté nord, ainsi que par la RD 76 qui, vers le sud-est, va en direction de Plélauff, et, côté nord-est en direction de Laniscat.

Le Canal de Nantes à Brest est, sur ce tronçon, fermé à la navigation commerciale depuis 1967. Toutefois des travaux de restauration ont été entrepris : par exemple l'écluse de Gouarec (située en fait en Plélauff car c'est le cours naturel du Doré qui sert de limite communale) est à nouveau opérationnelle depuis 2019[15] et une cale de mise à l'eau ainsi qu'un embarcadère pour bateaux légers type canoë ont été aménagés[16] ; les divers aménagements entrepris ont permis une reprise de la navigation de loisir jusqu'au lac de Guerlédan vers l'est et jusqu'à l'étang de la Pitié, à la limite de Plouguernével et Mellionnec, ves l'ouest.

La chute d'eau de l'écluse de Kerlouet (carte postale, vers 1905).

La chute d'eau de l'écluse de Kerlouet (carte postale, vers 1905). L'écluse de Gouarec et le pont sur le canal (carte postale, vers 1905).

L'écluse de Gouarec et le pont sur le canal (carte postale, vers 1905). Péniche sur le canal devant le rocher du Bonnet Rouge (carte postale, vers 1905).

Péniche sur le canal devant le rocher du Bonnet Rouge (carte postale, vers 1905). Les Gorges du Blavet au Bonnet Rouge : le canal et la voie ferrée (carte postale, vers 1905).

Les Gorges du Blavet au Bonnet Rouge : le canal et la voie ferrée (carte postale, vers 1905). L'écluse de Gouarec, dite écluse de la Villeneuve (écluse n° 140 du canal de Nantes à Brest).

L'écluse de Gouarec, dite écluse de la Villeneuve (écluse n° 140 du canal de Nantes à Brest). Quai le long du canal de Nantes à Brest près de l'écluse de la Villeneuve (écluse n°140).

Quai le long du canal de Nantes à Brest près de l'écluse de la Villeneuve (écluse n°140).

Paysages et habitat

Le paysage agraire traditionnel de Gouarec est le bocage accompagné d'un habitat dispersé formé d'écarts constitués de hameaux ("villages") et fermes isolées, mais ceux-ci sont peu nombreux en raison de la petitesse du territoire communal.

Le bourg est excentré dans l'angle sud-est du finage. Limité dans son extension par la presqu'île de confluence, il s'est développé depuis la Seconde Guerre mondiale vers le nord-ouest en direction de Saint-Gilles, vers le nord (Park Braz) et vers l'ouest (Stang ar Mel et le long de la RD 2164 dans les quartiers de Kerjaffray et Kernévez).

Une zone d'activités a commencé à se développer à proximité de l'échangeur de la RN 164 dans le quartier de Ker Laurent, à la limite ouest de la commune.

La partie de la commune située au nord de la RN 164 à conservé son aspect totalement rural.

Urbanisme

Typologie

Gouarec est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rostrenen, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 10 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

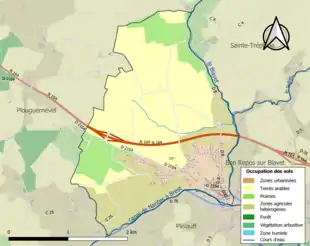

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (90,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,7 %), zones agricoles hétérogènes (23 %), prairies (14,7 %), zones urbanisées (11,7 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Guouarec en 1184, Goarec en 1254, Gouerec en 1280, Goarec en 1373, Gouarec en 1395, Sainct Gilles de Goarec en 1670[24].

Le nom de la commune provient selon les sources les plus répandues du mot gwareg qui signifie « arc », « arcade » ou encore « courbe » en langue bretonne, désignant ici l'arc décrit par la rivière du Blavet sur la commune[25] - [26] - [27] Une interprétation différente, moins citée, est proposée par Jean-Marie Ploneis qui perçoit dans Gwareg l'adjectif gallois gwaredog. Ce terme signifie « rédempteur » ou « protecteur » et pourrait être une allusion au château disparu des Rohan[27].

Histoire

Antiquité

La voie romaine de Condate (Rennes) à Vorgium (Carhaix) passait par Mûr-de-Bretagne, Kergoff, la chapelle Saint-Golven en Caurel, Kervégan, la chapelle Notre-Dame-des-Champs, l'église de Saint-Gelven, la lande de Lan-Izelan [Lan-Uvelan] (où la voie a été retrouvée sur plus d'un kilomètre) et la colline de la Voie Blanche, puis par Stang-er-Mel (en Gouarec) et Kerlan (en Canihuel), où se dresse encore, au centre du village, une borne milliaire anépigraphe[Note 8], surmontée d'une petite croix[28].

Une villa romaine datée du IIe ou IIIe siècle de notre ère, située à proximité du presbytère de Gouarec, fut fouillée en 2008 ; elle comprenait huit pièces disposées de manière symétriques autour de deux couloirs orthogonaux[29]. La ville était reliée par une voie romaine avec Saint-Brieuc.

Près de la chapelle Saint Gilles, on a découvert des substructions et un canal (sans doute un aqueduc) construit avec soin, d'époque romaine. Des pièces romaines furent aussi trouvées lors de la construction du Canal de Nantes à Brest.

Moyen Âge

Une citadelle ruinée (située en Plélauff) datant peut-être du IXe siècle, plus probablement du XIe siècle ou du XIIe siècle, domine Gouarec (elle est située sur une hauteur dominant la rive droite du Blavet en aval du bourg) ; elle a été fouillée au XIXe siècle par Hervé de Keranflec'h, comte de Keranflec'h-Kernezne[30], qui y trouva des restes de murs ayant 1,5 mètre d'épaisseur. Des fouilles illégales ont malheureusement endommagé le site[31].

Gouarec est mentionnée dès le XIIe siècle : en 1187 Alain, vicomte de Rohan, donne aux cisterciens de l'abbaye de Bon-Repos un territoire au bord du Blavet pour y établir des pêcheries, des écluses et des moulins. Le bourg est édifié autour du château médiéval des Rohan.

Un couvent de Templiers aurait existé près de la chapelle Saint-Gilles[32].

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Gouarec, un des trois membres de la vicomté de Rohan, « s'étendait sur treize paroisses ou trèves : Plouray, Mellionec, Plouguernével, Saint-Gilles, Gouarec, Plélauf, Lescouët, Penret ou Perret, Sainte-Brigitte, Silfiac, Cléguérec (partie nord), Saint-Aignan, Saint-Caradec, Trégomel. La résidence seigneuriale, dans cette châtellenie, était le château de Penret, aussi appelé le château des Salles[33], en Sainte-Brigitte »[34].

Temps modernes

Gouarec, sous le nom de Saint-Gilles, était une trève de Plouguernével.

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Gouarec en 1778 :

« Gouarec (Goarec) : gros bourg et trève de Plouguernével, dans un fond, sur la rivière de Blavet ; à 16 lieues à l'Est-Nord-Est de Quimper, son évêché ; à 23 lieues et demie de Rennes ; et à 2 lieues ⅓ de Corlai, sa subdélégation et son ressort. Il s'y exerce une haute, moyenne et basse justice, et il y a marché tous les samedis. Son territoire est montagneux et presque désert, quoique fertile en grains, foins et fruits. On y voit des arbres et des landes. (...) On y connaît encore les maisons nobles de Plœnevez et de Kerempunèze[35]. »

Avant la Révolution française Gouarec, dénommé Saint-Gilles-Goarec, n'est qu'un hameau dépendant de Plouguernével situé au confluent du Blavet et du Doré ; mais ce hameau a toutefois une certaine importance en raison de sa situation et des foires qui s'y tiennent grâce à sa halle ; à proximité se trouvent trois édifices imposants : la chapelle Saint-Gilles, la chapelle Notre-Dame de la Fosse et le pavillon des Rohan, pavillon de chasse, mais aussi siège de justice dépendant de la juridiction de Corlay, les seigneurs de Rohan y ayant droit de haute, moyenne et basse justice et conservant certains droits féodaux, par exemple sur la lande de Gouarec, jusqu'à la Révolution française[24].

Le XIXe siècle

La construction de l'église paroissiale est achevée le , à l'exception du clocher, construit par la suite[36].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Gouarec en 1843 :

« Gouarec (sous l'invocation de saint Gilles : autrefois cette trève se nommait Saint-Gilles Gouarec) ; commune formée de l'ancienne trève de Plouguernével, plus Saint-Guelven et Rosquellen, anciennes trève de Laniscat, qu'elle a absorbées b aujourd'hui cure de 2e classe ; chef-lieu de perception ; brigade de gendarmerie à pied. (...) Principaux villages : Traou-Brav, Kerdélès, Kervéanic, Kerlévian, Beauder-Bras, Launay, Pors-Jégou, Kerjaffray, Stanquamel. Superficie totale 641 hectares 14 ares, dont (...) terres labourables 378 ha, prés et pâturages 99 ha, vergers et jardins 7 ha, landes et incultes 132 ha (...). Moulins 2 (du Blavet, de Gouarec, à eau). L'église actuelle de Gouarec est de 1827. Il y avait jadis une chapelle sous l'invocation de Notre-Dame de la Fosse. Depuis 1838, il a été fondé au bourg une communauté de religieuses hospitalières de l'Ordre de Saint-Augustin. Goarec est l'orthographe admise actuellement. On écrivait jadis Gouarec. L'ancienne orthographe était Gowarec. (...) Goarec fait beaucoup de blé et en exporte dans les communes voisines. Il y a foire le deuxième samedi de chaque mois, le 15 mai, le 22 septembre. Marché le samedi. Géologie : le schiste argileux est la roche dominante ; le schiste modifié se montre au sud-ouest. On l'exploite comme pierre à bâtir, dans la lande de Goarec. Il y a du minerai de fer à Saint-Guelven ; le grès se montre au sud de ce village. On parle le breton[37]. »

En 1849, 14 foires étaient organisées chaque année à Gouarec, bien que le préfet des Côtes-du-Nord ait écrit en 1837 : « Ces foires sont en trop grand nombre. Il en résulte un déplacement trop souvent répété des habitants des communes voisines qui pour la plupart n'ont rien à y faire et qui ne s'y rendent que pour boire dans les cabarets. Il serait bien qu'elles fussent réduites : on y ferait les mêmes affaires et il y aurait un bénéfice réel pour l'agriculture »[38].

Joachim Gaultier du Mottay écrit en 1862 que Gouarec dispose d'une école de garçons ayant 41 élèves et d'une école de filles en ayant 43, celle-ci disposant d'un pensionnat. Il précise aussi que son « territoire [est] très accidenté, à l'exception de la partie ouest, qui est assez unie » et que le sol schisto-argileux est d'assez bonne qualité » et qu' « environ 1/6e de la contenance est en prés donnant d'excellents produits ; 1/6e reste en landes peu susceptibles d'être mises en culture » ; il ajoute que le bourg « est sans importance, quoique bien situé » et que « l'établissement des Sœurs hospitalières et institutrices de Saint-Augustin, fondé vers 1825 [en fait le ], (...) est très florissant »[39]. Ces religieuses font construire les années suivantes une maison d'habitation et une chapelle en bordure du chemin qui monte à Saint-Gilles[40].

Le le conseil municipal vote la construction de l'hôtel de ville[36].

La Belle Époque

Gustave Geffroy décrit ainsi Gouarec (qu'il écrit Goarec) en 1905 :

« La route, pour aller à Goarec, suit la rivière de Corlay, qui rencontre le Blavet. On va en pente légère à travers des prairies, des champs, des terres incultes couvertes d'ajoncs fleuris et de bruyères. Goarec est bâti dans un fond où passe le canal grossi du Blavet. C'était autrefois un pays perdu, isolé de tout, faute de routes. On y parvient aisément aujourd'hui par des chemins taillés hardiment dans la zone à coups de mines. Les maisons, bâties en pierre schisteuse, sont presque toutes entourées de jardins ou de vergers. Vers le centre, en contre-bas, une place où se dresse la halle construite en charpente et, en face, l'ancien pavillon de chasse des Rohan. Rien de curieux à l'église. La renommée de Goarec, c'est, comme dans tout ce pays, l'élevage des chevaux qui a remplacé celui des porcs. Des courses y sont organisées chaque année. Le propriétaire du cheval vainqueur reçoit comme prix un bœuf ou un mouton[41]. »

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Gouarec fait état de 23 soldats morts pour la France, dont 1 (Alexis Harnay) est disparu en mer ; 3 (Claude Bernard, Mathurin Jouan et Jean Rouxel) sont morts en Belgique ; la plupart des autres sont morts sur le sol français[42].

Église Notre-Dame de la Fosse, monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Église Notre-Dame de la Fosse, monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

L'Entre-deux-guerres

L'électrification du bourg de Gouarec est achevée le [36].

Gouarec : le pont sur le canal et l'église (carte postale).

Gouarec : le pont sur le canal et l'église (carte postale). Lavandières près du pont fleuri sur le Blavet (carte postale Émile Hamonic, vers 1925).

Lavandières près du pont fleuri sur le Blavet (carte postale Émile Hamonic, vers 1925). La place des Halles vers 1920 (carte postale Émile Hamonic).

La place des Halles vers 1920 (carte postale Émile Hamonic). Fêtes du centenaire du couvent des Augustines.

Fêtes du centenaire du couvent des Augustines. Le couvent des Dames Augustines et la maison de famille vers 1925.

Le couvent des Dames Augustines et la maison de famille vers 1925. L'hôtel du Blavet et la route de Loudéac.

L'hôtel du Blavet et la route de Loudéac.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts porte les noms de 9 soldats morts pour la France ; parmi eux : le à 13 h 30, Louis Allenou, boulanger-pâtissier de la commune et responsable FTPF, né le à Gouarec, et son mitron Roger Melscoët sont arrêtés par la Gestapo au domicile du boulanger, situé au 14 rue au Lin. Après un violent interrogatoire, ils sont envoyés le même jour dans le quartier allemand de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Le 19 mai, ils sont transférés au camp Margueritte de Rennes où Melscoët est libéré. Louis Allenou est, lui, envoyé sur le Frontstalag 122 de Royallieu-Compiègne Il est déporté par le convoi du avec 1 652 hommes pour le camp de concentration de Neuengamme, destination qu'il atteindra le 31 juillet. Enregistré sous le matricule 40.182, il est affecté au kommando Bremen-Ostefort où il a comme tâche de réaliser un bunker pour sous-marins.). Il est évacué en avril 1945 à la suite de l'arrivée des Soviétiques vers le camp de Neuengamme principal puis celui de Sandbostel.

Le 19 avril, les Allemands font embarquer plusieurs milliers de déportés sur 4 bateaux navires : les paquebots Cap Arcona et Deutschland IV (ce dernier n'étant finalement pas chargé), les cargos Thielbek et Athen qu'ils prévoient de couler avec des sous-marins. Cependant, à 14h30, la Royal Air Force bombarde les navires sans savoir que certains sont remplis de déportés, le Cap Arcona et le Thielbek coulent, près de 7 300 déportés périrent en 30 minutes. Georges Allenou était à bord du Cap-Arcona.

Aujourd'hui, sa maison est encore visible, transformée depuis en boutique d'antiquité. Une plaque commémorative a été apposée à sa façade, en hommage à ce fameux résistant gouarécain. Son nom apparaît aussi sur le monument aux morts.

Georges Gaude, chasseur au 501e régiment de chars de combat est tué à l'ennemi le à Écouché (Orne).

Jean Le Moulec, résistant FTPF, arrêté à Silfiac, est condamné à mort et exécuté dans la citadelle de Port-Louis en juin 1944. Auguste Paulou, autre résistant, arrêté sur dénonciation à Gouarec par des gendarmes français, après avoir été contraint de travailler pour les Allemands à Dantzig, puis à Kiel, fut transféré au Camp de concentration de Natzweiler-Struthof où il décéda le [42].

L'après Seconde Guerre mondiale

Une école privée catholique de garçons, l'école Saint-Georges, ouvre en septembre 1948[36].

Un soldat (Jacques Girot) originaire de Gouarec est mort pour la France durant la guerre d'Algérie[42].

Le XXIe siècle

En 2020, environ 150 Britanniques habitent à Gouarec alors que la population communale totale est d'environ 900 habitants. Une association basée à Gouarec, Intégration Kreiz-Breizh, œuvre depuis 2003 auprès des Britanniques installés dans le Centre-Bretagne qui sont environ un millier installés à cheval sur le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan[43].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'argent au poisson d'azur posé en pal, au chef de gueules chargé de trois mâcles d'or. |

Politique et administration

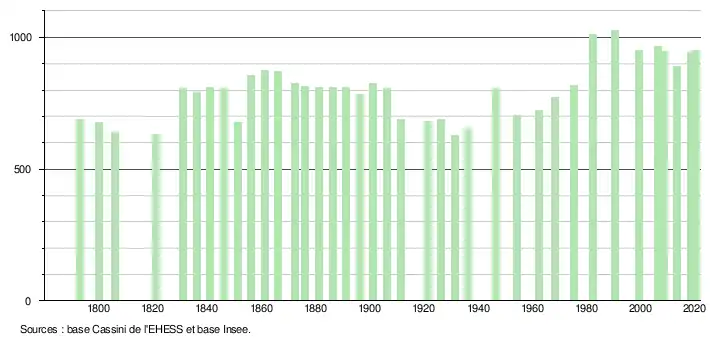

Démographie

Économie

Le canal de Nantes à Brest a marqué l'économie du bourg. On voit encore les vestiges du port fluvial et l'écluse restaurée récemment pour le passage des « houseboats » de tourisme. Une grande maison bourgeoise, près du canal, témoigne de la prospérité des commerçants à l'époque des chalands. L'eau fait partie aussi des malheurs de la ville, lorsque, au moment des crues, on se déplace en barque dans les rues de Gouarec.

Lieux et monuments

Les halles de Gouarec

Les Halles construites au XVIIIe siècle étaient tout d'abord la propriété du Duc de Rohan. En 1851, la commune s'en rendit propriétaire et le 1er samedi de chaque mois se déroulera sous ses arcades une foire. La commune perçut de ce fait un droit d'étalage de la part des commerçants participant à ce marché.

Véritable monument historique, la halle était à l'origine le lieu du marché, à l'étage se trouvait l'école. Le marché ouvert a été transformé en salle des fêtes. Des travaux terminés fin 2013 ont permis de dégager les arches de la halle et de lui redonner son aspect d'antan[48].

Le pavillon de Rohan

Ancien rendez-vous de chasse, il servait également à rendre la justice. Construit en schiste et granite, la façade est inscrite aux Monuments historiques[49]. Restauré récemment, le pavillon de Rohan est orné sur sa façade du blason de la Maison de Rohan avec les macles « symbole d'une pierre métallifère » exploitée dans la région et transformée notamment aux « Forges des Salles », un site unique créé pour la transformation du métal. Le pavillon de Rohan a connu de nombreux locataires. L'un des plus originaux était un photographe hollandais qui y avait installé son laboratoire photographique. L'instabilité de la fourniture de courant électrique néfaste au bon fonctionnement de la machine de développement l'a découragé.

Le pavillon de Rohan abrite l'association franco-anglaise AIKB (Association Intégration Kreiz Breizh) dont le but est d'aider l'intégration des habitants anglophones dans la région. En plus, l'Association gère le Point Info Tourisme de la ville. Dans les étages, des salles accueillent des expositions temporaires de peintures, sculptures et photographies.

Le pavillon de Rohan vu de face

Le pavillon de Rohan vu de face Le pavillon de Rohan vu de côté

Le pavillon de Rohan vu de côté Le pavillon de Rohan vers 1900 (Carte postale A. Waron)

Le pavillon de Rohan vers 1900 (Carte postale A. Waron)

Autres lieux et monuments

- Église paroissiale Notre-Dame de la Fosse, construite en 1828.

Le clocher de l'église paroissiale (carte postale, vers 1925).

Le clocher de l'église paroissiale (carte postale, vers 1925). Église Notre-Dame : le clocher.

Église Notre-Dame : le clocher. Église Notre-Dame : vue intérieure (carte postale, vers 1925).

Église Notre-Dame : vue intérieure (carte postale, vers 1925). Église Notre-Dame : vue intérieure d'ensemble.

Église Notre-Dame : vue intérieure d'ensemble. Église Notre-Dame de la Fosse, statue de Notre-Dame de la Fosse (Vierge à l'Enfant).

Église Notre-Dame de la Fosse, statue de Notre-Dame de la Fosse (Vierge à l'Enfant). Église Notre-Dame de la Fosse, ex-votos de remerciement à Notre-Dame de la Fosse.

Église Notre-Dame de la Fosse, ex-votos de remerciement à Notre-Dame de la Fosse.

- Chapelle Saint-Gilles (XVIe siècle), et son ossuaire ; la chapelle était sous l'Ancien Régime églisele tréviale de la paroisse de Plouguernével, diocèse de Quimper, raison pour laquelle elle est entourée d'un cimetière et possède un ossuaire[50]. Elle a remplacé un édifice plus ancien en faveur duquel une bulle d'indulgence fut donnée le par le pape Urbain VI. Cette chapelle a été révovée en 1990 (le pignon supportant le clocheton a dû êrte démonté pierre par pierre, et remonté intégralement ; les toituresont été entièrement refaites[51].

La chapelle Saint-Gilles et le cimetière vers 1920 (carte postale Émile Hamonic).

La chapelle Saint-Gilles et le cimetière vers 1920 (carte postale Émile Hamonic). La chapelle Saint-Gilles et son enclos paroissial : vue d'ensemble.

La chapelle Saint-Gilles et son enclos paroissial : vue d'ensemble. Le cimetière entourant la chapelle Saint-Gilles (ancienne église tréviale) et son if.

Le cimetière entourant la chapelle Saint-Gilles (ancienne église tréviale) et son if. Chapelle Saint-Gilles : façade et clocher.

Chapelle Saint-Gilles : façade et clocher. Chapelle Saint-Gilles : ossuaire et tombe ancienne.

Chapelle Saint-Gilles : ossuaire et tombe ancienne. Chapelle Saint-Gilles : ossements dans l'ossuaire.

Chapelle Saint-Gilles : ossements dans l'ossuaire.

- Ancien presbytère (XIXe siècle).

- Chemin de fer de Bon-Repos, musée.

- Anciennes maisons autour de halles, construites en schiste (dite "pierre de Gouarec") recouvertes d'ardoises également de la région. Maisons du XVIIe siècle également à Kerdélés et au hameau de Launay.

Gouarec : belle propriété près du bourg.

Gouarec : belle propriété près du bourg. Gouarec : la rue principale avec ses maisons en schiste.

Gouarec : la rue principale avec ses maisons en schiste. Bourg de Gouarec : maison en schiste.

Bourg de Gouarec : maison en schiste. Gouarec : maison en schiste dans le bourg.

Gouarec : maison en schiste dans le bourg. Bourg de Gouarec : façade d'une maison en schiste.

Bourg de Gouarec : façade d'une maison en schiste. Bourg de Gouarec : maison en schiste avec escalier extérieur.

Bourg de Gouarec : maison en schiste avec escalier extérieur.

- Monument aux morts réalisé par Jules Charles le Bozec en 1947 (modèle Émilie Le Coq de Mellionnec)

- Monastère Sainte-Thérèse d'Avila, communauté de sœurs hospitalières Augustines fondée en 1825, elle appartient à la Congrégation des Augustines de la Miséricorde de Jésus.

Chapelle du couvent des Augustines (carte postale, vers 1925).

Chapelle du couvent des Augustines (carte postale, vers 1925). Blason du couvent des Dames Augustines.

Blason du couvent des Dames Augustines.

- Maisons éclusières sur le canal de Nantes à Brest (en Plélauff, mais à la limite de Gouarec) : la Villeneuve[52]

Personnalités liées à la commune

- Saint Samson (480-565) : il serait né soit à Gouarec, soit dans le Pays de Galles. Fondateur de l'abbaye de Dol-de-Bretagne et premier évêque de Dol, il est l'un des sept saints fondateurs de la Bretagne.

- Yves Marie Audrein (1741-1800) : prêtre né à Gouarec le , député à l'Assemblée législative et à la Convention nationale, évêque constitutionnel du Finistère, il vota la mort de Louis XVI et fut assassiné par les Chouans à Kerfeunteun, aujourd'hui un quartier de Quimper (Finistère).

- Charles Filiger, membre de l'école de Pont Aven, avait fréquenté notamment Gauguin et Sérusier à l'auberge du Pouldu . Au mois de , cet homme arrive à Gouarec et s'installe dans une modeste auberge derrière les Halles. Il aime la solitude et après avoir découvert Gouarec, apprécie le bourg ainsi que l'univers verdoyant qui l'entoure. Son séjour s'achéve en . Il quitte définitivement Gouarec, après le vol de son tableau préféré. On ne lui connaît aucune œuvre particulière de son passage en Pays Fànch, par contre il décora des écuelles de bois (voir une biographie dans www.charles-filiger.fr).

- Pierre Le Moign' (1913-1974), né à Gouarec, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs fois évadé, responsable de réseau, compagnon de la Libération.

- Georges-Paul Wagner (1921-2006) : avocat et homme politique d'extrême-droite, député des Yvelines, possédait une grand-mère gouarécaine : Marie-Catherine Le Couail (1851-), épouse de M. Charles-Émile Wagner. La sépulture Le Couail-Wagner est encore visible dans le cimetière communal.

Vie locale

D'autres lieux contribuent à l'animation de Gouarec : les deux terrains de camping dont l'un, situé sur la commune de Plelauff, est uniquement réservé aux campings-cars, le mini-golf près de l'ancien « Hôtel du Blavet », la galerie d'art contemporain (ouverte de façon ponctuelle), face à la Halle.

Le club des passionnés de navigation sur le canal de Nantes à Brest a construit une grande barque en bois qui a été mise à l'eau en avril 2022[53].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Gouarec sur le site de l'Insee

- Site officiel du Canton de Gouarec

- Site officiel de la mairie de Gouarec

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- C'est-à-dire sans inscription.

- Antoine Racinet, né vers 1756 à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe), décédé le à Gouarec.

- Jean Le Duigou, né le 27 mars 1773 à Glomel, décédé le 23 avril 1846 à Gouarec.

- Jean-Marie Loyer, né le à Saint-Nicodème, décédé le à Rostrenen.

- Louis-Jérôme Le Bourhis, né le à Plouguernével, décédé le à Gouarec.

- Louis Fravallo, né le à Saint-Gilles en Gouarec, décédé le à Gouarec.

- Pierre Le Moign, né en 1799 à Gouarec.

- Pierre-Marie Le Moign, né le à Gouarec, décédé le à Gouarec.

- Urbain Le Duigou, né le à Gouarec, décédé le à Gouarec.

- Georges Le Moign, né le à Gouarec.

- Louis Le Rouzic, né le à Plounévez-Quintin, décédé après 1914 à Gouarec.

- Yves-Marie Penault, né le à Laniscat, décédé le à Gouarec.

- Hippolyte Le Moign, né en 1887, décédé en 1974.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Rostrenen - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Gouarec et Rostrenen », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Rostrenen - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Gouarec et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Ouverture de lignes », Le Journal des transports : revue internationale des chemins de fer et de la navigation, , p. 426 (lire en ligne, consulté le ).

- « L'écluse de Gouarec de nouveau opérationnelle », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Gouarec. Bientôt un embarcadère sera aménagé sur le canal », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Gouarec » (consulté le ).

- Dictionnaire compact du breton contemporain bilingue breton - français F. Favereau éditions Skol vreizh 2005

- « Gouarec », sur pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- Gouarec - Découverte du Patrimoine - P. Le Dour et P. Jezequel - octobre 2014

- André Chastagnol, Actes du quatre-vingt-onzième Congrès national des sociétés savantes : Rennes, 1966, Section d'archéologie : Quelques travaux récents sur l'histoire de l'Armorique antique, Bibliothèque nationale, (lire en ligne), page 436.

- Yves Ménez et Stéphane Hinguant, "Fouilles et découvertes en Bretagne", éditions Ouest-France, 2010, (ISBN 978-2-7373-5074-0).

- Comte de Keranflec'h-Kernezne, « Castel-Cran. Une obole inédite d'Erispoë », Bulletin archéologique de l'association bretonne, , p. 111 à 144 (lire en ligne, consulté le ).

- Erwan Chartier-Le Floch, « Plélauff : des fouilles illégales sur le site médiéval de Castel-Cran », Le Poher, (lire en ligne, consulté le ).

- Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord (lire en ligne), pages 755 à 757.

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 141.

- « Mairie de Gouarec. Historique », sur mairie-gouarec.fr (consulté le ).

- A. Marteville et P.Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 307.

- Fernand Ruchon, "Rostrenen au XIXe siècle", 1993, [ (ISBN 978-2-9502817-1-5)].

- Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord (lire en ligne), pages 755 à 757.

- « Étude historique de Gouarec », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Auguste Geffroy, La Bretagne, Paris, Hachette, , page 256.

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Marilyn Le Moign : « J’ai vu des Anglais de Bretagne pleurer à cause du Brexit » », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- « Municipales à Gouarec. Jérôme Lejart prend les rênes de la mairie », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les Halles, un espace ouvert au cœur de la ville » (consulté le ).

- « Maison Pavillon des Rohan, rue du Sénéchal (Gouarec », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle Saint Gilles, Saint-Gilles (Gouarec) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- D'après une notice d'information touristique située sur place.

- « Maison éclusière de Gouarec, la Villeneuve (Plélauff) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Loudéac - À Gouarec, le chantier naval associatif inaugure son premier bateau », sur Le Telegramme, (consulté le )