Lac de Guerlédan

Le lac de Guerlédan est un lac artificiel français situé d'une part sur les communes de Saint-Aignan et Sainte-Brigitte dans le Morbihan et, d'autre part, celles de Mûr-de-Bretagne, Caurel et Saint-Gelven dans les Côtes-d'Armor. Il matérialise, en partie, la limite entre le Morbihan et les Côtes-d'Armor.

| Lac de Guerlédan | |||||

Vue aérienne du lac. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Départements | Côtes-d'Armor / Morbihan | ||||

| Statut | Bien recensé dans l'Inventaire général du patrimoine culturel (d) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 12′ 15″ N, 3° 03′ 00″ O | ||||

| Type | Lac artificiel | ||||

| Origine | Barrage hydroélectrique | ||||

| Montagne | Massif armoricain | ||||

| Superficie | 3,04 km2 |

||||

| Altitude | 121 m | ||||

| Profondeur · Maximale |

45 m |

||||

| Hydrographie | |||||

| Émissaire(s) | Blavet | ||||

| Divers | |||||

| Site officiel | www.lacdeguerledan.com | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Bretagne

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Morbihan

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

D'une superficie de 304 ha, long de 12 km et profond de 45 m au pied du barrage, le lac de Guerlédan est le plus grand lac artificiel de Bretagne.

Sa formation est due à la construction du barrage de Guerlédan de 1923 à 1930 sur le cours d'eau du Blavet. Il alimente l'usine électrique du barrage, d'une puissance de 15 MW, exploitée depuis 1946 par EDF.

Étymologie

Son nom vient du hameau de Guerlédan (du breton vannetais Gouer ledan, le « ruisselet large ») baptisé en référence à la rivière le Blavet qui s'élargit à cet endroit[1].

Géographie

Situation

Tapi au creux des collines du centre Bretagne entaillées par la vallée du Blavet, le lac de Guerlédan se trouve au nord de la forêt de Quénécan, massif boisé situé sur la bordure nord-ouest du plateau de Rohan (appellation discutable car la topographie est marquée par des collines désordonnées où ne se discerne aucune direction nette, et non par une surface plane)[2].

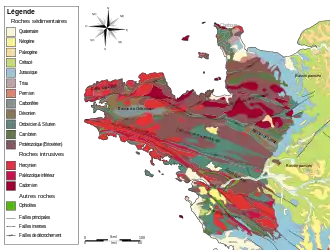

Cadre géologique

Le lac est situé au cœur du domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui correspond à une structure s'allongeant sensiblement en direction W-E, depuis la baie de Douarnenez jusqu'au bassin de Laval. S'opposant aux bas plateaux littoraux méridionaux et septentrionaux, ce bassin sédimentaire marqué par une forte subsidence, est constitué de séries rythmiques de schistes briovériens (sédiments non ou peu modifiés par métamorphisme, caractérisés par un débit en feuillets serrés plus ou moins marqué), de grès et de conglomérats (roches détritiques qui proviennent sans doute du démantèlement de la chaîne cadomienne au nord, mais aussi de reliefs situés au sud, donnant des dépôts sédimentaires accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur, plissés et affectés par un métamorphisme régional de faible intensité uniquement décelable au microscope), formant un socle pénéplané sur lequel repose en discordance des formations paléozoïques sédimentaires (séries rythmiques de grès et de siltites correspondant à des dépôts de plate-forme marine). À la fin du Dévonien, ces sédiments sont impliqués dans l'élaboration de la chaîne hercynienne et sont déformés de façon généralement modérée : à l'échelle locale, dans la mesure où la région se situe dans les zones peu profondes de cette chaîne montagneuse, leur déformation se traduit par des plissements droits et simples selon une direction N 110°-N 120°E (plissement de direction dite “armoricaine” formant en travers de la Bretagne centrale une bande constituée du synclinorium des montagnes Noires, des reliefs situés au nord de Pontivy, et du synclinorium de Martigné-Ferchaud), par plusieurs familles de failles d'orientations différentes, et par le développement d'une schistosité qui affecte les roches métamorphiques de faible degré correspondant à la partie la moins profonde ou zone externe de la chaîne hercynienne (chaîne montagneuse pratiquement effacée par l'érosion)[3] - [4].

Le lac s'insère dans ce dispositif longitudinal de crêtes appalachiennes, d'orientation préférentielle N 110°, et entaille le flanc nord du l'anticlinal briovérien de la forêt de Quénécan (appelé aussi l'anticlinal des Forges des Salles) constitué de schistes ardoisiers et quartzites de l'ordovicien (connues sous le terme de Grès armoricain)[5].

« Les schistes ardoisiers sont formés de fines paillettes orientées (schistosité S1) de muscovite, de chlorite et fréquemment de paragonite. Le quartz, en grains très fins, est étiré dans la schistosité. Du chloritoïde, généralement orienté dans la schistosité S1 est fréquent à la base de la formation schisteuse. À ces minéraux essentiels, s'ajoutent de fines paillettes de graphite, du rutile soit en grains détritiques soit en aiguilles néoformées et des grains détritiques de zircon et de tourmaline. Ces roches peuvent perdre leur qualité ardoisière soit en raison du développement d'une deuxième schistosité S2 soit par enrichissement en quartz[6] ».

Histoire

Ce lac a été créé pour alimenter le barrage de Guerlédan. Le chantier dura sept ans de 1923 à 1930 et dut faire face à de nombreuses difficultés d'ordre géologique (creusement des fondations pour éliminer une poche d'argile en 1924), technique (barrage-poids de 208 mètres de long) et financier. Faute d'argent, le chantier fut même arrêté de l'automne 1925 au printemps 1927. L'usine électrique associée au barrage est d'une puissance de 15 MW, et est exploitée depuis 1946 par EDF.

La création du barrage a eu pour effet de noyer la vallée du Blavet sur plus de 8 kilomètres, entraînant l'immersion de neuf carrières d’ardoises (économie de la région depuis le XVIe siècle), de maisons d'ardoisiers et de fermes.

Elle a également supprimé la continuité du trafic fluvial sur le canal de Nantes à Brest, en coupant ce dernier qui empruntait à cet endroit le cours canalisé du Blavet. Seize maisons éclusières et 17 écluses du canal de Nantes à Brest ont ainsi été englouties[7] :

| Écluse | Lieu | Altitude | Distance de Nantes |

|---|---|---|---|

| no 120 | Moulin neuf[8] | 84,04 mètres | 227,3 kilomètres |

| no 121 | Castel-Finans[9] | 85,64 mètres | 228,3 kilomètres |

| no 122 | Caurel[10] | 88,74 mètres | 229,5 kilomètres |

| no 123 | Kergoff[11] | 90,64 mètres | 230,9 kilomètres |

| no 124 | Pouldu[12] | 92,68 mètres | 232,0 kilomètres |

| no 125 | Baraval[13] | 95,18 mètres | 232,8 kilomètres |

| no 126 | Kermadec[14] | 96,75 mètres | 233,5 kilomètres |

| no 127 | Trégnanton[15] | 99,75 mètres | 234,0 kilomètres |

| no 128 | Cosquer[16] | 102,25 mètres | 234,2 kilomètres |

| no 129 | Cuilleret[17] | 104,75 mètres | 234,4 kilomètres |

| no 130 | Zélo[18] | 106,75 mètres | 234,7 kilomètres |

| no 131 | Saint-Gelven[19] | 109,25 mètres | 235,0 kilomètres |

| no 132 | Malvran[20] | 111,58 mètres | 235,2 kilomètres |

| no 133 | Toul-er-Lann[21] | 113,62 mètres | 235,4 kilomètres |

| no 134 | Toulhouët[22] | 115,94 mètres | 235,7 kilomètres |

| no 135 | Granges[23] | 118,44 mètres | 236,2 kilomètres |

| no 136 | Longeau[24] | 120,94 mètres | 236,7 kilomètres |

En 1957 la navigation de la section Pontivy Châteaulin du canal de Nantes à Brest est progressivement abandonnée. Au XXIe siècle elle se rétablit progressivement à partir de Port Launay, du lac de Guerlédan et de Pontivy. Le lac de Guerlédan est devenu essentiellement un lieu touristique de loisirs et de promenades ainsi qu'une réserve d'eau potable pour presque toute la moitié ouest du Morbihan[25]. En 1968, neuf communes s'associent pour créer le syndicat intercommunal pour l’aménagement de la rive sud du lac de Guerlédan[26]. On peut y pratiquer diverses activités nautiques, se promener sur les rives du lac dont les 40 km du pourtour sont entièrement balisés, et profiter des points de vue panoramiques, notamment au rond-point du lac et à l'anse de Tregnanton, sur le côté sauvage du lac.

Patrimoine

Le lac de Guerlédan est doté d'un riche patrimoine lui étant lié. L'Abbaye de Bon-Repos, les Forges des Salles, le village de Gouarec sur le côté ouest. Le barrage, la chapelle Sainte Tréphine, l'allée couverte de Coat Mael, le bois de Caurel sur l'est.

Assecs du lac

En 1927, l'État prescrit d’assécher les lacs tous les dix ans afin de vérifier l’état des barrages et effectuer des réparations. Celui de Guerlédan doit subir cette opération en 1941 mais il est alors contrôlé par les Allemands. La première vidange a lieu en 1951. Depuis, il fait régulièrement l'objet de vidanges partielles ou totales : l'assec de 1951 est répété en 1966[28], 1975, 1985 et 2015. Dévoilant un paysage lunaire étonnant, ces vidanges permettent de redécouvrir les vestiges de l'ancienne vallée, des activités humaines autour de celle-ci (maisons, jardinets, vergers) ainsi que les vestiges de l'exploitation du charbon de bois, des ardoisières, des écluses et déversoirs. Les assecs provoquent chaque fois un regain de curiosité pour le site.

À l'occasion de la vidange de 1985, la foule s’était déplacée durant toute la période de vidage avec des embouteillages et de grands problèmes de stationnement.

Plus récemment, la technologie a permis d'espacer le rythme des vidanges. En 1995 et 2005, des robots ont été utilisés pour inspecter les parties immergées[29]. En 2005, l'examen subaquatique par robot révèle que l’état du barrage nécessite des travaux de réfection du système d’étanchéité du parement amont et la rénovation des vannes de fond et des conduits.

À la suite du renouvellement de sa concession en 2008, EDF vide le lac au printemps 2015.

Assec de 2015

Le , Georges Tilly, maire de Mûr-de-Bretagne et président de la communauté de communes Guerlédan Mûr-de-Bretagne, annonce officiellement une nouvelle vidange totale du lac de Guerlédan[30] :

« Le 5 février, une réunion s’est tenue avec les sous-préfets de Guingamp et de Pontivy, ainsi qu['avec] les responsables d’EDF qui a la gestion du barrage de Guerlédan et [avec] les différents services de l’État. Cette réunion faisait suite à la réglementation française imposant aux exploitants de barrages de plus de 10 mètres de haut de réaliser un examen technique complet [(ETC)] tous les dix ans[31]. Cette réglementation s’applique au barrage de Guerlédan, un des principaux barrages hydroélectriques de Bretagne, à cheval sur les Côtes d’Armor et le Morbihan. »

— Article du Télégramme, « Lac de Guerlédan. La vidange programmée pour 2015 »[32].

Différentes commissions sont mises en place pour identifier toutes les problématiques tant en qualité de l’eau, en eau potable, en gestion de la ressource piscicole, en flux de touristes et en impacts positifs ou négatifs sur les activités liées au tourisme.

Les principaux travaux réalisés lors de cet assec sont la réfection de l'étanchéité de la paroi amont du barrage, la rénovation des deux conduits de fond et de leurs vannes, et la construction de batardeaux permettant en principe à l'avenir d'éviter les vidanges totales.

Les travaux durent huit mois, dont six avec le lac à sec. À partir de , un turbinage abaisse progressivement le niveau de la retenue d’eau de 10 cm par heure en moyenne. Une fois le niveau des turbines atteint, la vidange est réalisée par vannes, avec l'ouverture des vannes de fond du barrage dont le débit de 35 m3/s fait baisser le niveau de 6 cm/h en moyenne. La période d’assec, au cours de laquelle l’inspection des parties habituellement immergées et les travaux sont réalisés, a lieu de mai à [29].

La remise en eau est entamée à partir du . Après remplissage de la retenue d’eau par le débit naturel du Blavet, la centrale hydroélectrique est remise en service début 2016[33].

La pêche de récupération permet de récolter des poissons (sandre, brochet, perche, brème, gardon) qui suivent trois destinations selon leur état : 200 kg de poissons morts mais en bon état sanitaire sont mis en vente sur les marchés de la région. Les plus abîmés (la majorité) sont transformés en farine animale destinée à l'alimentation des poissons. Les plus beaux spécimens sont répartis dans les sites de pêche des sociétés morbihannaises et costarmoricaines. Les recettes générées par cette vente sont destinées à financer le plan de rempoissonnement qui prévoit, après le ré-emplissage de la retenue, la réintroduction de 13 tonnes de poissons (contre 18)[34].

Côté tourisme, une trentaine de guides conférenciers ont accueilli le public, avec deux à trois millions de touristes attendus. Le bilan touristique officiel de cet assec montre qu'il a attiré entre 1,5 et deux millions de personnes, dont 141 421 pour les visites guidées payantes[35].

- Le lac de Guerlédan

, assec.

, assec. , en fin de vidange.

, en fin de vidange. , l'assec révèle une ancienne maison éclusière, une écluse et des arbres fossilisés.

, l'assec révèle une ancienne maison éclusière, une écluse et des arbres fossilisés. , assec du lac.

, assec du lac. , panoramique.

, panoramique.

Notes et références

Notes

- Le kilométrage démarre de Nantes.

- « À la grande époque, une certaine émulation existait entre les différents puits, creusés de façon anarchique, car chacun pouvait forer son trou dans son coin : on recense environ 70 puits sur 15 km. Le jour de la paie, les gueules bleues (mineurs d’ardoises) et les fendeurs (qui taillaient la pierre en lamelles et avaient le teins halé des travailleurs de plein air) allaient dépenser leur argent au bar… dont le propriétaire était aussi celui des mines : ce qu’il donnait d’un main à la fin du mois, il le récupérait de l’autre dans sa taverne. C’était par exemple le cas du Café de Suzanne Thomas (maison Kermadec à Tregnanton), qui faisait aussi épicerie et avait une boulangerie attenante avec un four à pain : son mari possédait plusieurs hectares de la vallée. C’est le même système pervers qu’on peut voir dans les westerns qui se déroulent sur fond de ruée vers l'or[27] ».

Références

- Francis Gourvil, Noms de famille bretons d'origine toponymique, Société archéologique du Finistère, , p. 84.

- Daniel Faucher, La France, géographie-tourisme, Librairie Larousse, , p. 140.

- Yann Brekilien (dir.), La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 35-39.

- Éric Thomas, Géologie succincte du massif armoricain, BRGM Bretagne, , p. 2.

- Hubert Lardeux, Bretagne, Masson, , p. 111-115.

- Paul Dadet, Notice explicative de la feuille de Pontivy, Éditions du 8RGM, 1988, p. 20.

- Notice no IA22011414, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132914, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132917, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132915, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132916, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132918, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132919, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132920, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132921, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132922, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132923, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132924, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132925, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132926, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132927, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132928, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132930, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Notice no IA22132929, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne.

- Emmanuel Nen, « Une prouesse technique », sur letelegramme.fr, .

- « Le barrage de Guerlédan », sur morbihan.fr,

- « Dans les profondeurs du lac de Guerlédan », sur infodocbib.net, .

- « Assec du Lac de Guerlédan en 1966 » (consulté le )

- Pourquoi réaliser un examen technique complet sur le barrage de Guerlédan ?, article sur morbihan.gouv.fr, 11 septembre 2014 (consulté le 08 mai 2016).

- [PDF] Préfecture des Côtes d'Armor, « Arrêté autorisant les travaux d'entretien lourd, après vidange complète de la retenue en amont, sur le barrage de Guerlédan », sur energie.edf.com, (consulté le ).

- EDF, « Surveillance des ouvrages : Sûreté hydraulique : des ouvrages sous surveillance constante », sur www.edf.fr (consulté le ).

- « Lac de Guerlédan. La vidange programmée pour 2015 », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Guerlédan 2015. Le barrage va se refaire une beauté au mois de mai », Ouest-France, (lire en ligne).

- Yves Oliviéro, « Lac de Guerlédan. Dernière pêche », sur letelegramme.fr, .

- Gilles Queffélec, « Bilan. L'assec de Guerlédan : 2 millions de visiteurs ! », sur pontivyjournal.fr, .

Voir aussi

Bibliographie

- Auguste Leson, Guerlédan, Mémoires du constructeur du barrage et de l'usine (1921-1937), Éditions des Montagnes Noires, 2002, 144 pages (ISBN 978-2-913953-32-1)

- Gilles de Janzé, Le barrage de Guerlédan, Éditions Coop-Breizh, 2015, 128 pages (ISBN 9-782843-467295)

- Ernest et Gilles Blat, Guerlédan 1927-1931, un barrage s'élève, Éditions La Truite de Quénécan, 2015, 36 pages (ISBN 978-2-9530086-9-2)

- Barrage de Guerlédan. Extraordinaire aventure. Saint-Aignan (Morbihan), Électrothèque de Guerlédan, s.d.

- Gilles de Janzé, Guerlédan à sec, les écluses englouties, Éditions La Truite de Quénécan, 2015, 36 pages (ISBN 979-10-94826-02-7)

Articles connexes

Liens externes

- Lac de Guerlédan, sur le site lacdeguerledan.com

- La vidange du lac de Guerlédan en 2015, sur le site tourismekreizbreizh.com

- [PDF]Patrimoine de Guerlédan, sur le site base-plein-air-guerledan.com