Saint-Aignan (Morbihan)

Saint-Aignan [sɛ̃tɛɲɑ̃] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Saint-Aignan | |

_%C3%89glise_05.JPG.webp) L'église paroissiale et son porche Sud daté de 1568. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Pontivy Communauté |

| Maire Mandat |

Éric Le Denmat 2022-2026 |

| Code postal | 56480 |

| Code commune | 56203 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saintaignanais, Saintaignanaise |

| Population municipale |

629 hab. (2020 |

| Densité | 23 hab./km2 |

| Population agglomération |

42 209 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 10′ 56″ nord, 3° 00′ 45″ ouest |

| Altitude | Min. 67 m Max. 275 m |

| Superficie | 27,33 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gourin |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

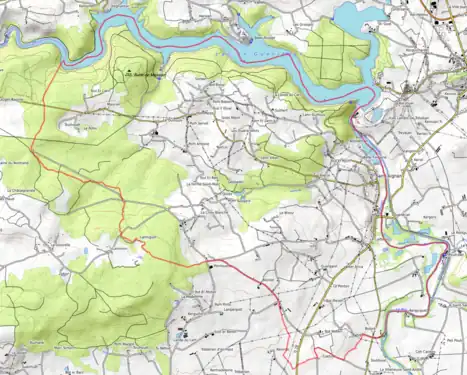

Localisation

Saint-Aignan se situe à la limite des départements du Morbihan et des Côtes-d'Armor.

La commune est entourée par (dans le sens des aiguilles d’une montre) : Saint-Gelven, Caurel, Mûr-de-Bretagne, Neulliac, Cléguérec et Sainte-Brigitte. Les trois premiers sont en Côtes-d'Armor et les trois suivants en Morbihan.

La forêt de Quénécan recouvre une bonne partie du territoire communal.

Relief

Le point le plus haut est la butte de Malvran située au nord-ouest de la commune et culminant à 256 mètres[Note 1]. Le point le plus bas se trouve à environ 70 mètres au niveau de l’écluse de Boloré.

|

La Pointe de Castel Finans lors de l'assec de 2015.

La Pointe de Castel Finans lors de l'assec de 2015.

Géologie

Hydrographie

La commune se trouve le long du Blavet en aval du barrage de Guerlédan et de son lac.

Le lac constitue la limite nord de la commune. Le lac se trouve sur le cours du Blavet qui forme la limite est de la commune. Il est doublé par le Canal de Nantes à Brest sur la commune de Mûr-de-Bretagne. Le ruisseau du Corboulo se jette dans le Blavet au lieu-dit du Corboulo.

L’écluse de Boloré et sa centrale électrique marque la sortie du Blavet vers Cléguérec[1].

Barrage de Guerlédan, entre Mûr, Saint-Aignan et Caurel. Le Blavet canalisé à la sortie du barrage (carte postale, vers 1930).

Barrage de Guerlédan, entre Mûr, Saint-Aignan et Caurel. Le Blavet canalisé à la sortie du barrage (carte postale, vers 1930). Barrage de Guerlédan, entre Mûr et Caurel. Chemin pittoresque longeant le canal et conduisant au barrage (carte postale, vers 1930).

Barrage de Guerlédan, entre Mûr et Caurel. Chemin pittoresque longeant le canal et conduisant au barrage (carte postale, vers 1930).

Voies de communication et transports

Saint-Aignan se trouve au sud de la route nationale 164. Le bourg est traversé par les routes départementales 18, 31 et 35.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Caurel-Edf », sur la commune de Caurel, mise en service en 1999[8] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[9] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 112,2 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, dans le département des Côtes-d'Armor, mise en service en 1985 et à 40 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Saint-Aignan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

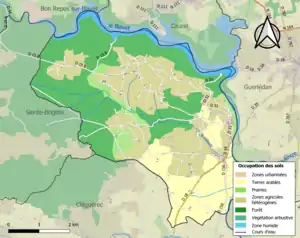

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 1,1 % | 30 |

| Terres arables hors irrigation | 19,7 % | 543 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 6,9 % | 189 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 32,5 % | 896 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 1,1 % | 30 |

| Forêts de feuillus | 18,3 % | 504 |

| Forêts de conifères | 6,0 % | 166 |

| Forêts mélangées | 11,0 % | 302 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 3,5 % | 96 |

| Source : Corine Land Cover[20] | ||

Toponymie

Sant-Inan en breton[21] - [22] est attesté sous les formes Ecclesia Santi Inanni en 1184[23], 1194 et 1221, Sant Iuan en 1630, Sant Inan en 1654[21].

Le saint inconnu (Iunan) à l'origine du nom de la paroisse a été francisé par l'église catholique et remplacé par un saint connu du catalogue romain : saint Aignan[24].

Histoire

Préhistoire

Un camp protohistorique de type éperon barré a existé dans la rive convexe très pentue du méandre du Blavet à Castel-Finans.

Le camp protohistorique du Castel-Finans : vue générale.

Le camp protohistorique du Castel-Finans : vue générale. Le camp protohistorique du Castel-Finans : détail.

Le camp protohistorique du Castel-Finans : détail. Le camp protohistorique du Castel-Finans : détail.

Le camp protohistorique du Castel-Finans : détail.

Selon François-Marie Cayot Délandre, qui écrit en 1847, « la tradition disait que Finans, haut et puissant seigneur du pays, avait son château sur cette montagne et que, par l'intermédiaire de saint Gildas, il obtint en mariage une jeune princesse d'une grande beauté, nommée Trifine (sainte Triphine). Peu après l'avoir épousée, il forma le projet de l'assassiner. Trifine, soupçonnant son dessein, prit la fuite sur un cheval auquel elle avait fait placer des fers à rebours pour mieux tromper les recherches. Finans parvint pourtant à l'atteindre et la tua. Le père de Trifine, désespéré de cette mort, se rendit auprès de saint Gildas pour lui adresser des reproches. Le saint ressucita Trifine et, pour punir son abominable mari, il se rendit sur une montagne située de l'autre côté du Blavet, et là, saisissant une poignée de terre, il la lança de toutes sa force sur le château, qui s'écroula aussitôt et écrasa Finans et tout son monde »[25].

Cette légende ne fait que reprendre celle de Conomor et la légende de Sainte-Tréphine, à qui est substitué ici Finans, en transposant l'histoire à cet endroit. En fait rien n'indique qu'il y ait eu à cet endroit un château, par contre un éperon barré y est probable. Il s'y trouvait un retranchement dont les parapets, construits en pierres brutes, sont de nos jours écroulés, formant encore une imposante ceinture de pierre.

Moyen Âge

La motte castrale du Corboulo, qui surplombe la vallée du Blavet, daterait, selon une datation au carbone 14, du IXe siècle (époque carolingienne ; le site pourrait être associé au roi Morvan car le site est dénommé traditionnellement en breton Motten Morvan), mais le site aurait abandonné avant l'an mil. Le site aurait été réoccupé ensuite et fortifié, probablement à la demande du vicomte Alain II de Rohan vers 1150 durant la crise de succession à la couronne ducale ouverte par la mort de Conan III en 1148, face à Henry Plantagenêt[26].

Les premières mentions de la paroisse sont liées à l’abbaye Notre-Dame de Bon-Repos[27].

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Gouarec, un des trois membres de la vicomté de Rohan, « s'étendait sur treize paroisses ou trèves : Plouray, Mellionec, Plouguernével, Saint-Gilles, Gouarec, Plélauf, Lescouët, Penret ou Perret, Sainte-Brigitte, Silfiac, Cléguérec (partie nord), Saint-Aignan, Saint-Caradec, Trégomel. La résidence seigneuriale, dans cette châtellenie, était le château de Penret, aussi appelé le château des Salles[28], en Sainte-Brigitte »[29].

Temps modernes

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Saint-Aignan en 1845 :

« Saint-Aignan : commune formée de l'ancienne trève de Cléguérec ; aujoud'hui succursale. (...) Principaux villages : Sordan, Porh-Houlan, Lande du Cerf, Bot-Plancou, le Baraval, Lamneur, Port-Sougard, Prat-Pouchot, le Petit-Paris, Guergane, le Courboulo, Pleguelen, Tremer, Botuhoen, Porh-Lucas, Porh-Antoine, Portsmoguen, le Touldren, le Cloître. Chapelles Saint-Marc, Saint-Ignace. Superficie totale : 2 732 hectares dont (...) terres labourables 859 ha, prés et pâturages 250 ha, bois 901 ha, vergers et jardins 23 ha, landes et incultes 626 ha (...). Le Blavet [partie navigable] atteint dans les confins de Saint-Aignan l'un de ses points culminants : aussi, sur un très court espace, compte-t-on les écluses n° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Le territoire de cette commune est très accidenté, surtout à l'ouest, partie boisée et occupée par une partie de la forêt de Quénécan et, au centre, partie couverte de landes. Le grain réussit mal sur ces terres, mais le pommier et le poirier y donnent dans certaines années des récoltes abondantes. Le phyllade tégulaire est exploité dans cette commune ; malheureusement les ardoises qu'il fournit sont mal préparées. Parfois on extrait des carrières des blocs assez grands pour être employés à faire des cloisons ou des murs, en les plaçant verticalement. (...) Sur la lande de Corboulo est un petit monticule formé de main d'homme et dit Motten-Morvan ["Motte-aux-Morvan"], du nom d'une famille à qui elle appartient depuis longtemps. On dit dans le pays que les moines rouges (mené-ru ou Templiers) ont eu jadis un castel en ce lieu. Géologie : schiste argileux. On parle le breton[30]. »

La Belle Époque

La rue centrale de Saint-Aignan vers 1910 (carte postale).

La rue centrale de Saint-Aignan vers 1910 (carte postale).

Le bourg de Saint-Aignan est décrit en 1913 comme étant « perdu sur la lisière de la forêt où il forme une sorte de cul-de-sac. Mais son église, d'aspect chétif, minable même, mérite une mention. La nef a été entièrement restaurée ; on a consrvé le portail méridioan avec ses contreforts : il porte la date de 1558. On y remarque un écusson soutenu par un ange et portant des armoiries. Une vieille pierre a été encastrée dans le soubassement du clocher : des macles et divers signes héraldiques y ont été dessinés. Mais ce qui doit retenir le plus notre attention, ce sont les retables que nous offrant les deux transepts. Celui de gauche représente un Arbre de Jessé (....). Celui de droite, en bois également, figure la Trinité, avec les quatre Évangélistes en médaillon (...) »[31].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Aignan porte les noms de 72 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 4 sont morts sur le front belge, dont 3 (Mathurin Guillou, Joseph Jégo et Joseph Le Ralle) dès le à Maissin et Pierre Ruban à Langemarck le ; 2 (Mathurin Corniquel et Jean Jouan) sont morts dans l'actuelle Macédoine du Nord et Mathurin Le Fresne en Grèce, tous les trois en 1916 dans le cadre de l'expédition de Salonique ; Jean Le Ralle est mort en captivité en Allemagne ; les autres sont morts sur le sol français, dont Pierre Le Gallo, décoré de la Légion d'honneur et Joseph Bernard, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[32].

L'Entre-deux-guerres

La construction du barrage de Guerlédan entre 1925 et 1929 modifie les paysages et les activités de Saint-Aignan.

L'église paroissiale et la recette buraliste vers 1920 (carte postale).

L'église paroissiale et la recette buraliste vers 1920 (carte postale). Station Hydro-Électrique de Guerlédan. -Vue générale. - État actuel des Travaux de Barrage (1925).

Station Hydro-Électrique de Guerlédan. -Vue générale. - État actuel des Travaux de Barrage (1925). Barrage de Guerlédan, entre Mûr, Saint-Aignan et Caurel. Le Blavet canalisé à la sortie du barrage (carte postale, vers 1930).

Barrage de Guerlédan, entre Mûr, Saint-Aignan et Caurel. Le Blavet canalisé à la sortie du barrage (carte postale, vers 1930). Le barrage de Guerlédan et l'usine hydroélectrique vus depuis la pointe de Sainte-Tréphine.

Le barrage de Guerlédan et l'usine hydroélectrique vus depuis la pointe de Sainte-Tréphine. Le lac de Guerlédan vu depuis Saint-Aignan vers 1935.

Le lac de Guerlédan vu depuis Saint-Aignan vers 1935.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Aignan porte les noms de 6 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles deux (Albert Le Mouellic et Jean Le Ralle) sont des soldats morts au printemps 1940 lors de la Bataille de France ; Julien Servel, quartier-maître à bord du contre-torpilleur Le Malin , est mort des suites de ses blessures lors de l'attaque américaine de Casablanca (Maroc) en novembre 1942 dans le cadre de l'opération Torch[32].

Politique et administration

Population et société

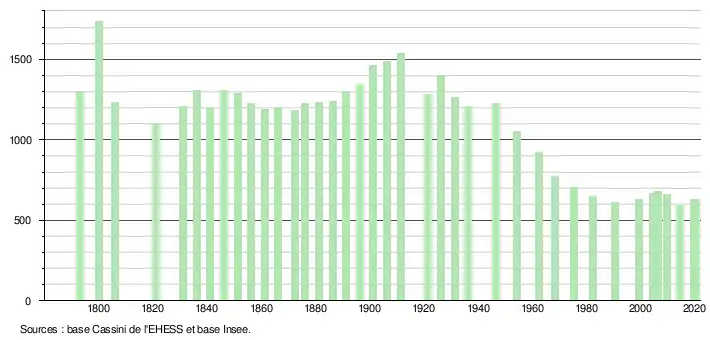

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[39].

En 2020, la commune comptait 629 habitants[Note 18], en augmentation de 5,71 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2009, le revenu fiscal médian par ménage était de 15 010 €[42].

En 2008, la commune de Saint-Aignan comptait 371 emplois[43] dont 240 emplois salariés. Le nombre de demandeurs d’emploi (catégories ABC) au était de 31[44].

Entreprises et commerces

L’économie de la commune est essentiellement tournée vers le tourisme. On trouve de nombreux gites ainsi que deux restaurants et une épicerie[45].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte trois monuments historiques :

- le camp protohistorique du Castel-Finans, classé en 1971[46] situé sur un éperon barré au-dessus du Blavet et dont il ne reste que des traces ; selon la légende, dont la véracité est douteuse, Conomor (dénommé ici Finans), époux de sainte Triphine, y aurait vécu[47].

- le site archéologique du Corboulo, dit Motten-Morvan, inscrit en 1995[48]. L’ensemble médiéval fortifié qui occupe un éperon dominant la vallée du Blavet est constitué d’une motte féodale de 130 mètres de circonférence à sa base et d’une basse-cour en fer à cheval délimitée par une levée de terre précédée d’un fossé sec. La motte tronconique de 5 mètres de haut est protégée par un fossé à l’est et à l’ouest. Des fouilles au début du XXe siècle ont mis au jour les fondations d’un donjon sur la plateforme sommitale[49]. Selon la tradition, évoquée par Louis Rosenzweig, le lieu aurait été habité par des Templiers[50], mais cela est douteux car, selon Joseph-Marie Le Mené, les restes de fortifications sont antérieures à leur époque[47].

- la ferme du Corboulo, inscrite en 1987[51].

La ferme du Corboulo.

La ferme du Corboulo. La ferme du Corboulo.

La ferme du Corboulo.

Ainsi que vingt-trois monuments inventoriés :

- l'église Saint-Aignan, sous l'invocation de saint Aignan, remonte au XVe siècle[52] ; elle contient quatre objets classés monuments historiques (une Vierge de Pitié[53], un Arbre de Jessé[54] - [55], et deux retables[56] - [57]), dont celui de la Trinité[58]. L'église a été restaurée en 1894.

L'église paroissiale de Saint-Aignan vers 1930 (carte postale).

L'église paroissiale de Saint-Aignan vers 1930 (carte postale)._%C3%89glise_01.JPG.webp) Église Saint-Aignan : chevet et flanc nord.

Église Saint-Aignan : chevet et flanc nord._%C3%89glise_04.JPG.webp) Armes timbrant le pignon méridional du porche Sud.

Armes timbrant le pignon méridional du porche Sud._%C3%89glise_02.JPG.webp)

- Église paroissiale Saint-Aignan : l'Arbre de Jessé

_%C3%89glise_Arbre_de_Jess%C3%A9_01.JPG.webp) Vue d'ensemble.

Vue d'ensemble._%C3%89glise_Arbre_de_Jess%C3%A9_04.JPG.webp) Vue partielle (Ève).

Vue partielle (Ève)._%C3%89glise_Arbre_de_Jess%C3%A9_11.JPG.webp) Vue partielle (Asa).

Vue partielle (Asa).

- des chapelles :

- la chapelle Saint-Marc de 1689 dans la forêt de Quénécan[59] ;

- la chapelle Saint Ignace du XVIIe siècle[60] et son mobilier (autel, retable, et trois statues[61]) ;

- la chapelle Sainte-Tréphine construite en 1897 sur le site du camp de Castel-Finans[62].

- Chapelle Sainte-Tréphine

Chapelle Sainte-Tréphine : vue estérieure d'ensemble.

Chapelle Sainte-Tréphine : vue estérieure d'ensemble..JPG.webp) La façade.

La façade..JPG.webp) Le clocher.

Le clocher..JPG.webp) Le tabernacle.

Le tabernacle..JPG.webp) Statues de sainte Tréphine et saint Trémeur.

Statues de sainte Tréphine et saint Trémeur..JPG.webp) Vitrail de sainte Tréphine et saint Trémeur.

Vitrail de sainte Tréphine et saint Trémeur.

- Manoir de Bot Pléven (XVe siècle)[63] - [64].

- des fermes, des maisons du XVIe au XIXe siècle[65], etc.

On y trouve sept croix[66] :

- une croix de cimetière de 1718[67] ;

- une croix de chemin de 1749 au Bot Nohen[68] ;

- une croix de chemin de 1753 au Botcol[69] ;

- une croix de chemin de 1760 au Pléguélen[70] ;

- une croix de chemin du XVIIIe siècle au Goasnejon[71] ;

- une croix de chemin de 1826 au Touldren[72] ;

- une croix de chemin de 1826 au Corboulo[73].

Patrimoine naturel

La commune se trouve le long du lac artificiel de Guerlédan et son barrage. Située le long du GR341, l’anse de Sordan est le point d’accès le plus facile de la rive sud du lac.

Au niveau des zones protégées, on trouve deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sur le territoire de la commune :

- la forêt de Quénécan (4 692 ha, no 530005961[74])

- le Blavet aval de Guerlédan (156 ha, no 530015507[75])

On trouve aussi le bois du Pouldu le long du lac et ceux de Toul er Roc’h et de Brons de part et d’autre du ruisseau du Corboulo (affluent du Blavet).

Saint-Aignan est une station verte[76].

Légende

.JPG.webp)

- La légende de sainte Tréphine :

« À l'angle que fait le Blavet, en passant de la direction ouest-est pour prendre celle du nord-sud, est un mamelon couronné de quelques grandes pierres brutes et d'une teinte grisâtre. Les paysans bretons le nomment Castel-Finans. Là demeurait, dit la légende, un seigneur qui, par l'intermédiaire de saint Gildas, obtint la main de Tréphine. Peu après son mariage, Finans conçu le projet de se défaire de cette princesse ; et celle-ci s'enfuit sur un cheval qu'elle avait fait ferrer à rebours. Cependant Finans l'atteignit et la tua. Ayant appris ce meurtre, saint Gildas se rendit sur une montagne située sur l'autre bord du Blavet et, prenant dans une taupinière une poignée de terre, il la jeta sur le château qui, en s'écroulant, ensevelit son maître et tous ceux qui l'habitaient[30]. »

Castel-Finans ne fut peut-être jamais un château ; tout au plus les quelques pierres qui le surmontent ont-elles servi à former des retranchements (il pourrait s'agir des restes du camp ou château de Conomor, le seigneur concerné par cette légende). Le site a été modifié depuis que ce texte a été écrit par la construction de la chapelle Sainte-Tréphine en 1897.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Saint-Aignan se blasonnent ainsi : De gueules à la bande d'argent accompagnée de trois trèfles du même, deux en chef et un en pointe.[77] |

|---|

Ce blason est identique à celui de la commune homonyme de Saint-Aignan-Grandlieu en Loire-Atlantique[77].

Notes et références

Notes

- Selon l’échelle, les cartes IGN indique 254 ou 256 mètres.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Augustin Baudic, né le à Pléguélen en Saint-Aignan, décédé le à Touldren en Saint-Aignan.

- Olivier Le Forestier, né le à Corboulo en Saint-Aignan, décédé le à Pontivy.

- Jacques Videlo, né le à Saint-Samson en Saint-Aigan, décédé le à Guerlédan en Saint-Aignan.

- Mathurin Videlo, né le à Guerganne en Saint-Aignan, décédé le à Saint-Aignan.

- Mathurin Plénel, né le 13 germinal an XIII () à Porobert en Saint-Aignan, décédé le à Porh Robert en Saint-Aignan.

- Mathurin Robic, né le à Saint-Aignan, décédé le à Saint-Aignan.

- Joachim Allano, né le au bourg de Saint-Aignan, décédé le au bourg de Saint-Aignan.

- Joseph Baudic, né le à Saint-Aignan, décédé le à Saint-Aignan.

- Pierre Plénel, né le à Porh Robert en Saint-Aignan, décédé le à Saint-Aignan.

- Joseph-François Le Bris, né le à Botpleven en Saint-Aignan, décédé entre 1913 et 1927.

- Joachim Mathurin Allano, né le au bourg de Saint-Aignan, décédé le au bourg de Saint-Aignan.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Notice no IA56006242, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne..

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Caurel-Edf - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Aignan et Caurel », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Caurel-Edf - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Aignan et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Résultats concernant « Saint-Aignan » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- « Fiche descriptive de la ville de Saint-Aignan », sur Geobreizh (consulté le ).

- dans les archives du duché de Rohan-Chabot

- Jean-Yves Le Moing, Noms de lieux de Bretagne : plus de 1200 noms expliqués, Paris, Christine Bonneton Éditeur, , 231 p. (ISBN 2-86253-283-5), p. 86.

- François-Marie Cayot Délandre, Le Morbihan. Son histoire et ses monuments, Les éditions du Bastion, 1847 (réédition 1990), page 425.

- Anna Quéré, « À Saint-Aignan, sur les traces d'une fortification du IXe siècle », sur https://www.letelegramme.fr, (consulté le ).

- Page Histoire du site officiel de la commune

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, « Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (tome 2) », sur Google livres, (consulté le ).

- « La Bretagne pittoresque. Castel-Finans », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Saint-Aignan », sur Mémorial Genweb (consulté le ).

- Nécrologie. René Anès, maire, 16 octobre 2011.

- Stéphane Le Coz élu maire - Saint-Aignan, 26 novembre 2011.

- « Municipales à Saint-Aignan. Gilles Cadoret est le nouveau maire », sur Ouest-France, (consulté le ).

- Angélique Goyet, « Saint-Aignan : le maire et un adjoint démissionnent, une partie du conseil municipal solidaire », sur Actu.fr,

- Aurélie Dupuy, « Centre-Bretagne. Éric Le Denmat est le nouveau maire de Saint-Aignan », sur Ouest-France,

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « CC-Résumé statistique/com,dep,zone empl », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « CHOM T1 - Catégories de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois selon le sexe et l'âge », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Page Restauration sur le site officiel de la commune.

- « Camp protohistorique du Castel-Finans », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Joseph-Marie Le Mené, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, .

- « Site archéologique du Corboulo », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Corephae Thématique, Ouvrages de terre médiévaux, Dossier préparé par Fanny Tournier (A. FAN.), 1993, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie (p 93 à 97) », sur bibliotheque.numerique.sra-bretagne.fr.

- Louis Rosenzweig, Répertoire archéologique du département du Morbihan, Paris, Imprimerie impériale, (lire en ligne), page 79.

- « Ferme Le Corboulo », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Aignan », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Vierge de Pitié », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Arbre de Jessé », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Autel, retable (autel secondaire, autel tombeau) : de l'arbre de Jessé, église paroissiale Saint-Aignan (Saint-Aignan) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Retable », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Retable », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Autel, retable (autel secondaire) : de la Trinité, église paroissiale Saint-Aignan (Saint-Aignan) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Marc », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Saint Ignace », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Autel, retable, et trois statue », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « chapelle Sainte-Tréphine », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Manoir », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 94-95.

- « Notice n°IA00009929 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix de Chemin de la commune », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009932 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009933 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009950 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009940 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009937 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009947 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Notice n°IA00009949 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ZNIEFF 530005961 - Forêt de Quénécan sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 530015507 - Blavet aval de Guerlédan sur le site de l’INPN..

- Fiche Station Verte de Saint-Aignan

- Michel Froger, Armoiries des villes de Bretagne, Rennes, Éditions Ouest-France, (ISBN 978-2-7373-5408-3, BNF 42447435).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Saint-Aignan

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Aignan sur le site de l'Institut géographique national