Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte [sɛ̃tbʁiʒit] est une commune française située en Argoat dans le pays du Kost ar c'hoad, dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Sainte-Brigitte | |

L'église paroissiale Sainte-Brigitte. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Pontivy Communauté |

| Maire Mandat |

Stéphane du Pontavice 2020-2026 |

| Code postal | 56480 |

| Code commune | 56209 |

| Démographie | |

| Gentilé | Brigittois |

| Population municipale |

180 hab. (2020 |

| Densité | 10 hab./km2 |

| Population agglomération |

42 209 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 09′ 48″ nord, 3° 07′ 40″ ouest |

| Altitude | 220 m Min. 120 m Max. 286 m |

| Superficie | 17,74 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Pontivy (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gourin |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | sainte-brigitte.fr |

Toponymie

Le nom de la commune en breton est Berc'hed ou Santez Berch'hed en référence à Brigitte de Kildare, abbesse et patronne de l'Irlande[1] - [2].

Géographie

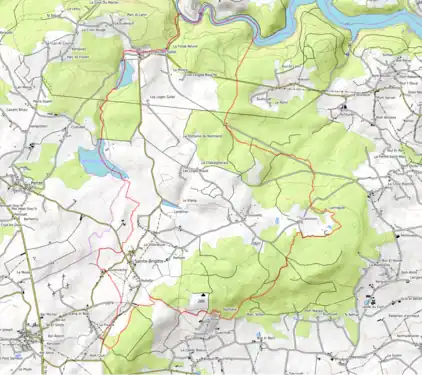

Situation

La commune de Saint-Brigitte se trouve dans le nord du département du Morbihan, à la limite avec le département des Côtes-d'Armor, à 15 km au nord-est de Pontivy et à 62 km au nord-est de Vannes.

La commune de Sainte-Brigitte appartient par ses traditions au pays Bro Kost ar c'hoad (en Argoat), pays qui englobe également les trois communes voisines de Gouarec, Plélauff et Perret. Ce pays doit son nom à la présence de la vaste forêt de Quénécan. Bro Kost ar c'hoad signifie en effet en français le pays à côté du bois. Ce pays traditionnel a donné son nom à une danse bretonne traditionnelle, une gavotte en 8 temps[3].

Paysage et relief

La commune de Sainte-Brigitte est vallonnée. Son territoire s'étage en effet entre 120 m ( lac de Guerlédan) et 286 m d'altitude (relief situé à l'extrémité sud de la commune ne portant pas de nom). La forêt de Quénécan s'étend sur une bonne partie de son territoire. Celle-ci est parfois surnommée la Petite Suisse bretonne en raison de son relief bosselé. La commune de Sainte-Brigitte est la commune la moins densément peuplée du département du Morbihan avec seulement 10 hab./km2. C'est aussi l'une des plus boisées avec 1 075 ha de bois pour une superficie totale de 1 774 ha, soit un taux de boisement de 60 %[4].

|

Hydrographie

Le cours canalisé du Blavet ( canal de Nantes à Brest) borde la commune au nord sur une courte distance. En aval de l'écluse de Bellevue le Blavet commence à s'élargir pour former un lac à la suite de la construction du barrage de Guerlédan sur son cours plus en aval. Le ruisseau des Forges borde la commune à l'ouest. Il est long de 6 km. Il prend sa source près du bourg de Sainte-Brigitte et se jette dans le Blavet après avoir traversé le village des Forges des Salles. Il alimente en eau plusieurs étangs : l'étang des Salles, l'étang du Fourneau et un troisième étang situé plus en aval.

Les Étangs des Salles : premier étang (vers 1905).

Les Étangs des Salles : premier étang (vers 1905). Les Étangs des Salles : deuxième étang (vers 1905).

Les Étangs des Salles : deuxième étang (vers 1905). Les Étangs des Salles : troisième étang et ruines du château des Salles (vers 1905).

Les Étangs des Salles : troisième étang et ruines du château des Salles (vers 1905).

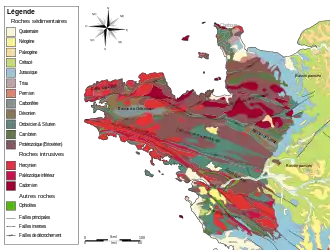

Cadre géologique

Sainte-Brigitte est situé au cœur du domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui correspond à une structure s'allongeant sensiblement en direction W-E, depuis la baie de Douarnenez jusqu'au bassin de Laval. S'opposant aux bas plateaux littoraux méridionaux et septentrionaux, ce bassin sédimentaire est principalement constitué de schistes briovériens (sédiments détritiques essentiellement silto-gréseux issus de l'érosion du segment occidental de la chaîne cadomienne, accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur et métamorphisés), formant un socle pénéplané sur lequel repose en discordance, dans sa partie orientale, des formations paléozoïques sédimentaires déformées lors de l'orogenèse varisque (plis d'orientation N 110° et plusieurs familles de failles d'orientations différentes)[5].

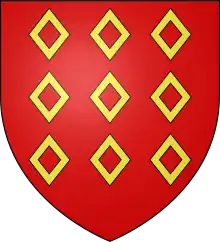

L'anticlinal briovérien de la forêt de Quénécan et le synclinal paléozoïque (schistes ordoviciens) de Sainte-Brigitte font partie de ces plis. Les roches ont été transformées en schistes à andalousite par métamorphisme de contact lié au granite de Rostrenen. Ce métamorphisme se manifeste ainsi par la présence de gros cristaux de chiastolite (variété d'andalousite). Ces cristaux se présentent en prismes de section presque carrée. Les schistes à chiastolite ont été remarqués depuis longtemps sur leurs terres par la famille de Rohan qui les collectionne dans le château des Salles, appréciant leurs taches (en latin macula, « tache, macle ») mimant une croix (losange clair autour d'un centre charbonneux), d'où le nom de macles donnés à ces schistes (sans aucun rapport avec les macles cristallographiques. Leur beauté a incité Jean Ier de Rohan à les prendre pour emblème de la famille et faire figurer sept macles d'or sur le blason des Rohan; leurs descendants en ajoutent deux supplémentaires à partir du milieu du XVIe siècle[6].

Marc Gilbert de Varennes[7] a écrit en 1640 : « Vers le chasteau des Salles sont tous marquez de temps immémorial de ces figures de macles, et que ca esté de là que les premiers Barons de ces terres fort nobles ont chargé leurs armoiries ».

.svg.png.webp) Le blason à 7 macles de la Maison de Rohan

Le blason à 7 macles de la Maison de Rohan Le blason à 9 macles de la Maison de Rohan

Le blason à 9 macles de la Maison de Rohan

Des macles sont représentés en motifs décoratifs sur les murs du château des Rohan à Pontivy, y compris sur les descentes d'eau en granite[6].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Caurel-Edf », sur la commune de Caurel, mise en service en 1999[14] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[15] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 112,2 mm pour la période 1981-2010[16]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, dans le département des Côtes-d'Armor, mise en service en 1985 et à 45 km[17], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[18], à 11,2 °C pour 1981-2010[19], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[20].

Urbanisme

Typologie

Sainte-Brigitte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [21] - [22] - [23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pontivy, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 17 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[24] - [25].

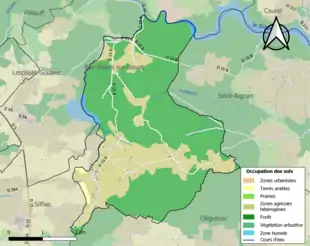

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC). L'occupation des sols met en évidence la nette prédominance de la forêt sur les terres agricoles (67,4 % contre 31,5 %). La commune est en effet située dans le massif forestier de Quénécan. Par ailleurs les essences de feuillus sont prédominantes dans la forêt par rapport aux essences de conifères. Les terres agricoles ont conservé leur structure bocagère.

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Extraction de matériaux | 0,1 % | 1,7 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 0,9 % | 15,3 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 0,3 % | 4,7 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 20,0 % | 352 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 11,2 % | 197 |

| Forêts de feuillus | 47,4 % | 833 |

| Forêts de conifères | 10,0 % | 176 |

| Forêts mélangées | 10,0 % | 176 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 2,1 % | 90 |

| Source : Corine Land Cover[26] | ||

Histoire

Moyen Âge

Sainte-Brigitte était autrefois une simple trève de la paroisse de Cléguérec.

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Gouarec, un des trois membres de la vicomté de Rohan, « s'étendait sur treize paroisses ou trèves : Plouray, Mellionec, Plouguernével, Saint-Gilles, Gouarec, Plélauf, Lescouët, Penret ou Perret, Sainte-Brigitte, Silfiac, Cléguérec (partie nord), Saint-Aignan, Saint-Caradec, Trégomel. La résidence seigneuriale, dans cette châtellenie, était le château de Penret, aussi appelé le château des Salles[27], en Sainte-Brigitte »[28].

Le château des Salles de Rohan

Le château des Salles de Rohan, dit aussi Penret, ou encore Pen-Raithé[29], situé dans la forêt de Quénécan, à la limite de Sainte-Brigitte et Perret, édifié initialement sur les ruines d’une motte féodale par un vicomte de Rohan, Alain Ier de Rohan, en 1128, est reconstruit à la fin du XIVe siècle par Alain VIII de Rohan. Le terme « Salles » vient de l'ancien français et désigne un logis. Le château des Salles de Rohan appartient au réseau de forteresses des Rohan (Pontivy, Josselin, etc). Il contrôle un site connu très tôt pour la fabrication du fer : on voit encore, sur la plage de l’étang, des pierres cristallisées, les fameuses “macles” qui ornent le blason des Rohan[30]. Minerai et charbon de bois issus de la forêt de Quénécan alimentèrent le premier haut fourneau de Sainte-Brigitte créé dès 1440 par Alain IX de Rohan[31].

Époque moderne

La nouvelle forge des Salles de Rohan fondée en 1622 ou 1623 par le duc Henri II de Rohan permit le rassemblement à cet endroit d’une communauté d’une douzaine de familles huguenotes comprenant le premier adjudicataire des forges, Geoffroy de Fineman, sieur d’Angicourt, venu des Ardennes. Ceux-ci sont à l'origine de la communauté protestante locale[31].

Après une décadence au début du XVIIIe siècle, les forges redevinrent plus actives un peu avant la Révolution française et connurent leur apogée vers le milieu du XIXe siècle, mais déclinèrent à partir de 1870 pour fermer dès 1880.

Révolution française

Sainte-Brigitte fut érigée en commune en 1790 et en paroisse en 1820.

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Sainte-Brigitte en 1853 :

« Sainte-Brigitte, commune formée de l'ancienne trève de Cléguérec ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : les Loges-Bauchet, les Loges-Collet, les Salles, la Châtaigneraie, Villeneuve, Kerjancour, le Rohello, Guerdreux, Le Gouvello. Maison notable : château des Salles. (...) Moulin à eau des Salles. La forêt de Quénécan couvre plus de la moitié du territoire de Sainte-Brigitte, et s'étend dans les communes voisines. Cette vaste forêt ne produit, en majeure partie, que du bois très chétif ; cependant elle alimente le haut-fourneau des Salles. Cette usine tire son nom de l'ancien château (aujourd'hui en ruines), qui appartenait, jadis, à la Maison de Rohan. Aux environs de l'étang qui la joint, on trouve la pierre dite macle, dont l'aspect est celui d'une croix grecque. Géologie : les schistes coquilliers et maclifères abondent ; ils sont en général à fleur de terre, et la végétation, peu riche en cette localité, est encore empiré par une pente générale des terrains vers le nord. Le bourg est jeté à l'une des extrémités de la commune (vers le sud-ouest), et sur l'ancienne route de Pontivy à Rostrenen. On parle le breton[32]. »

Selon les mêmes auteurs, au milieu du XIXe siècle, l'occupation des sols de la commune d'après le cadastre était la suivante : on comptait 1025 hectares de bois (58 % des terres), 313 ha de terres labourables (18 % des terres), 198 ha de landes et de friches (11 % des terres), 164 ha de prés et de pâturages (9 % des terres), 26 ha d'étangs (1,5 % des terres), 18 ha de vergers et jardins (1 % des terres), 6 ha de terrains bâtis (moins de 1 % des terres) pour une superficie totale de 1774 hectares et 52 ares [32].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Sainte-Brigitte porte les noms de 20 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale; tous décédés sur le sol français. Parmi eux 3 s'appelaient Uzel, 2 Le Néchet et 2 Pensivy. Le premier à être tombé sur le champ d'honneur est Louis Auffret le 3 septembre 1914 à Louvercy[33].

L'Entre-deux-guerres

Sainte-Brigitte : l'école de Forges des Salles dans la décennie 1920 (carte postale).

Sainte-Brigitte : l'école de Forges des Salles dans la décennie 1920 (carte postale).

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[36].

En 2020, la commune comptait 180 habitants[Note 7], en stagnation par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Sainte-Brigitte a perdu 79 % de sa population entre 1851 et 1999, passant de 765 à 166 habitants entre ces deux dates. Pour la période 1851-1990 c'est la commune de Bretagne qui a perdu le plus d'habitants en valeur relative (82 % entre ces deux dates)[Note 8]. Cette commune a conjugué plusieurs facteurs défavorables : situation au cœur de l'Argoat, altitude "élevée", agriculture pauvre, situation en limite départementale ; à cela s'est ajouté la fermeture en 1880 de la sidérurgie des Forges-de-la-Salle qui employait près de 400 salariés[39].

Lieux et monuments

- Église Sainte-Brigitte, des XVe siècle et XIXe siècle. Elle ne possède pas de clocher. L’unique cloche se trouve à l'extérieur, accrochée dans un support haut, construit en maçonnerie. La chapelle accolée date de 1843 et la sacristie de 1878.

Côté sud et pignon ouest de l'église.

Côté sud et pignon ouest de l'église. La cloche accrochée à son support indépendant à l'extérieur de l'église.

La cloche accrochée à son support indépendant à l'extérieur de l'église.

- Anciennes forges des Salles, du XVIIIe siècle, également sur commune de Perret, dans les Côtes-d'Armor, inscrites au titre des Monuments historiques[40].

Le village sidérurgique des Forges des Salles.

Le village sidérurgique des Forges des Salles. Les Forges des Salles : vue d'ensemble du village.

Les Forges des Salles : vue d'ensemble du village. Les Forges des Salles v vue partielle.

Les Forges des Salles v vue partielle. Les Forges des Salles : la maison du maître de forges.

Les Forges des Salles : la maison du maître de forges.

- Le village de Le Gouvello (Les Forges en français) et ses maisons en schiste bleu de Boduic. Il était jadis habité par des forgerons et il pourrait avoir été le siège d'une exploitation de minerai de fer par la famille de Rohan dès 1566, avant que l'activité ne se déplace et ne se développe aux Forges des Salles.

Maisons en schiste bleu de Boduic du village de Le Gouvello.

Maisons en schiste bleu de Boduic du village de Le Gouvello.

- Le château des Salles dont il ne subsiste que des vestiges. Il est situé au bord de l'étang des Salles.

Vestiges du château des Salles perdus dans la végétation. Une grosse tour ronde est visible au premier plan.

Vestiges du château des Salles perdus dans la végétation. Une grosse tour ronde est visible au premier plan.

- L'étang des Salles. Il est situé à cheval sur les communes de Sainte-Brigitte et Bon Repos sur Blavet. Il est alimenté par le ruisseau des Forges, un affluent du Blavet.

L'étang des Salles.

L'étang des Salles.

Personnalités liées à la commune

- Herri ar Borgn (1937-2015), écrivain et poète bretonnant est né dans la commune[41].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Pour la période 1851-1999 c'est Loc-Envel qui est la commune bretonne ayant perdu le plus d'habitants en valeur relative.

Références

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les bretons. 6, Bourg-Brou, 1886-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5816057v/f385.image.r=Loperhet.langFR

- http://www.geobreizh.bzh/geobreizh/fra/villes-fiche.asp?insee_ville=56209 Sainte Brigitte, geobreizh.bzh.

- « Kost ar c'hoad », sur chrsouchon.free.fr (consulté le ).

- Cléguérec sur le site France, le trésor des régions, Roger Brunet

- Yann Brekilien (dir.), La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 35-39.

- Louis Chauris, « De l’héraldique à l’industrie des réfractaires ou la saga des schistes à andalousite en Bretagne », Bulletin du Musée de la pierre (Maffle, Belgique), t. 12, , p. 71-85

- Marc Gilbert de Varennes (1591-1660), jésuite français

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Caurel-Edf - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sainte-Brigitte et Caurel », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Caurel-Edf - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sainte-Brigitte et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pontivy », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.infobretagne.com/sainte-brigitte.htm

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur infobretagne.com (consulté le ).

- http://protestantsbretons.fr/avant-1800/les-salles-de-rohan/

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Rennes, Deniel, (lire en ligne), page 745.

- https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=3970&dpt=56

- « Municipales : Stéphane du Pontavice, maire de Sainte-Brigitte, partagera son mandat avec Anne Le Borgne », sur Actu.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jean Ollivro, "Bretagne. 150 ans d'évolution démographique", Presses Universitaires de Rennes, 2005, (ISBN 2-7535-0086-X).

- Notice no PA00089378, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Christian Le Meut, « Décès. Mort de l’écrivain de langue bretonne Herri ar Borgn », sur Le Télégramme, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Sainte-Brigitte

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Sainte-Brigitte sur le site de l'Insee