Plélauff

Plélauff [plelof] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Elle fait à présent partie du canton de Rostrenen.

| Plélauff | |||||

La chapelle Notre-Dame de la Croix. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Guingamp | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Kreiz-Breizh | ||||

| Maire Mandat |

Bernard Rohou 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22570 | ||||

| Code commune | 22181 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Plélauffien, Plélauffienne | ||||

| Population municipale |

628 hab. (2020 |

||||

| Densité | 25 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 12′ 26″ nord, 3° 12′ 30″ ouest | ||||

| Altitude | 139 m Min. 123 m Max. 273 m |

||||

| Superficie | 25,51 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Rostrenen (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Rostrenen | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Situation

Le Bro Kost ar c'hoad (le pays à côté du bois) occupe un territoire de 25 kilomètres carrés dont la moitié est recouverte de bois et de landes. Il se situe entre Gouarec au nord et Silfiac au sud et comprend une partie de Plélauff, Perret, une partie de Sainte-Brigitte et l'est de la commune de Silfiac. Le hameau de la Lande de Gouarec en Plélauff, situé en bordure de la forêt de Quénécan fait partie du territoire Kost ar C'hoad, contrairement à son bourg, qui lui se situe en pays Pourlet tout comme sa voisine Mellionnec. Le bois en question, bordé à l'ouest par ce "pays" est la forêt de Quénécan, au nord-ouest de Pontivy.

Le Kost ar c'hoad est aussi le nom d'une danse bretonne traditionnelle de la famille des gavottes. En , à Silfiac en Morbihan, était organisé un concours de danse et de musique Kost au C'hoat. Ce concours mis en compétition une vingtaine de couple de danseurs et une dizaine de couples de musiciens. Cette manifestation perdurera quelques années à Silfiac, puis cette fête sera transférée à Gouarec, sur l'ancien champ de foire.

|

Cadre géologique

Plélauff est localisée dans le domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui est le résultat de trois chaînes de montagnes successives. L'histoire géologique du territoire plélauffien est marquée par le cycle cadomien (entre 750 et 540 Ma) qui se traduit par la surrection de la chaîne cadomienne qui devait culminer à environ 4 000 m[2] et regroupait à cette époque (avant l'ouverture de l'océan Atlantique) des terrains du Canada oriental, d'Angleterre, d'Irlande, d'Espagne et de Bohême[3]. Cette ceinture cadomienne se suit à travers le Nord du Massif armoricain depuis le Trégor (baie de Morlaix) jusqu'au Cotentin. À une collision continentale succède une période de subduction de l'océan celtique[4] vers le sud-est, sous la microplaque Armorica appartenant alors au supercontinent Gondwana. Des failles de direction N40°-N50°enregistrent un raccourcissement oblique, orienté environ NNE-SSW[5]. Au Précambrien supérieur, la région est soumise à un régime extensif, associé à l'évolution post-orogénique cadomienne, qui contrôle la sédimentation briovérienne alimentée par l'érosion de la chaîne. La tectonique régionale entraîne un métamorphisme à haute température et basse pression, les sédiments sont ainsi fortement déformés, plissés, formant essentiellement des schistes et des gneiss[6]. Le territoire de Plélauff est surtout marqué par la phase orogénique bretonne de l'orogenèse varisque, au début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 Ma. La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les gneiss et micaschistes, par des phases de cisaillement et par une anatexie générant migmatites et granites. Elle se traduit enfin, par la mise en place de nombreuses intrusions granitiques (leucogranite de Bubry-Pontivy, monzogranite porphyroïde de Rostrenen) à travers les schistes cristallins, concomitamment aux cisaillements et à ce métamorphisme[7].

L'unité géologique traditionnellement appelée « massif de Rostrenen » est formé par un cortège de roches plutoniques comprenant notamment le lobe de granite porphyroïde homogène de Rostrenen, avec des enclaves de diorite quartzique dans sa partie orientale. Cette diorite de Plélauff est une roche sombre grenue, gris foncé à bleu-noir[8]. Elle présente une assez forte diversité : diorite quartzique, diorite, mais aussi granodiorite, voire passage au gabbro. Susceptible d'un bon poli et d'un débitage facilité en raison de la météorisation superficielle en boules[9], elle a été exploitée dans de nombreuses carrières encore en activité vers les années 1960-1970[10]. On peut observer son utilisation à « Saint-Aignan, Neuillac et Perret, type stèle classique. À Silfiac, stèle plate. À Sainte-Brigitte, stèle plate polie d’un côté ; de même à Stival (guerre 1939-1945). Au cimetière de Cléguérec, le monument érigé à la mémoire des victimes de la barbarie nazie, est formé de trois blocs bruts en pierre de Plélauff[11] ». Elle est également utilisée dans les édifices religieux (église de Gouarec où elle est associée à des moellons en schiste bleu de provenance locale, chaînages d'angle en diorite et en granite porphyroïde de Rostrenen sur l'église de Plélauff) ou civils (demeures du bourg de Plélauff, viaduc ferroviaire de Guily-Glas, viaduc de la Douffine…)[12].

De la limonite, disséminée en rognons dans des terrains datant du silurien a été exploitée par le passé dans une bande de 200 mètres d'épaisseur passant de l'ouest vers l'est par Kerauter, Kerdaniel (en Plélauff), Rosquelfen (en Laniscat), Saint-Gelven, Bézénan et Bois-des-Houx [Bodenhours] (en Caurel pour les deux derniers lieux-dits cités)[13].

Relief et hydrographie

Le Doré juste au nord de l'écluse de la Villeneuve qui est située sur le canal de Nantes à Brest. À cet endroit le Doré a conservé son cours naturel qui sert de limite communale entre Gouarec et Plélauff.

Le Doré juste au nord de l'écluse de la Villeneuve qui est située sur le canal de Nantes à Brest. À cet endroit le Doré a conservé son cours naturel qui sert de limite communale entre Gouarec et Plélauff.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[14]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[15].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[18] complétée par des études régionales[19] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rostrenen », sur la commune de Rostrenen, mise en service en 1954[20] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[21] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 145,7 mm pour la période 1981-2010[22]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 44 km[23], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[24] à 11,2 °C pour 1981-2010[25], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[26].

Transports

Le Canal de Nantes à Brest est, sur ce tronçon, fermé à la navigation commerciale depuis 1967. Toutefois des travaux de restauration ont été entrepris : par exemple l'écluse de Gouarec (située en fait en Plélauff car c'est le cours naturel du Doré qui sert de limite communale) est à nouveau opérationnelle depuis 2019[27] et une cale de mise à l'eau ainsi qu'un embarcadère pour bateaux légers type canoë ont été aménagés[28] ; les divers aménagements entrepris ont permis une reprise de la navigation de loisir jusqu'au lac de Guerlédan vers l'est et jusqu'à l'étang de la Pitié, à la limit de Plouguernével et Mellionnec, ves l'ouest.

La chute d'eau de l'écluse de Kerlouet (carte postale, vers 1905).

La chute d'eau de l'écluse de Kerlouet (carte postale, vers 1905). L'écluse de Gouarec et le pont sur le canal (carte postale, vers 1905).

L'écluse de Gouarec et le pont sur le canal (carte postale, vers 1905). Péniche sur le canal devant le rocher du Bonnet Rouge (carte postale, vers 1905).

Péniche sur le canal devant le rocher du Bonnet Rouge (carte postale, vers 1905). Les Gorges du Blavet au Bonnet Rouge : le canal et la voie ferrée (carte postale, vers 1905).

Les Gorges du Blavet au Bonnet Rouge : le canal et la voie ferrée (carte postale, vers 1905). L'écluse de Gouarec, dite écluse de la Villeneuve (écluse n° 140 du canal de Nantes à Brest, situé en fait en Plélauff).

L'écluse de Gouarec, dite écluse de la Villeneuve (écluse n° 140 du canal de Nantes à Brest, situé en fait en Plélauff). Quai le long du canal de Nantes à Brest près de l'écluse de la Villeneuve (écluse n°140).

Quai le long du canal de Nantes à Brest près de l'écluse de la Villeneuve (écluse n°140).

Urbanisme

Typologie

Plélauff est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [29] - [30] - [31].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rostrenen, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 10 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[32] - [33].

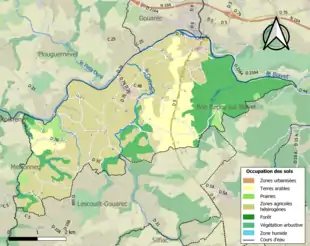

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,6 % | 68 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 16,6 % | 430 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 4,3 % | 113 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 49,5 % | 1283 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,5 % | 91 |

| Forêts de feuillus | 19,6 % | 509 |

| Forêts de conifères | 1,7 % | 44 |

| Forêts mélangées | 1,9 % | 50 |

| Landes et broussailles | 0,08 % | 2 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 0,04 % | 1 |

| Source : Corine Land Cover[34] | ||

Toponymie

Les formes anciennes du nom de la ville sont : Parrochia de Plelauff en 1283, Ploelanv (graphie erronée de Plelauff) en 1289[35], Ploelan en 1311, Plelan en 1315, Ploilan en 1316, Plelann en 1333, Ploelauf en 1448, Ploelauff en 1464 et en 1481, Ploelan et Plelauff en 1477, Pellac en 1536, Pellan de 1471 jusque vers 1660 [36], Plouslauff, Ploelauf, Pleslauff, Pellauf, Pellof et Plélauff dès 1790[37].Les deux dernières lettres "ff" indiquent que la voyelle précédente était nasalisé.

Le nom de Plélauff vient du mot breton ploe qui veut dire paroisse et de lann qui veut dire ermitage[37], Ploe-lann ayant évolué pour donner "Plélauff" en français et Pellann en breton[38].

Histoire

Préhistoire

L'occupation humaine est attestée sur le territoire de la commune dès le Néolithique comme en témoignent les deux allées couvertes de Kerrivalan et du Bonnet-Rouge, toujours visibles, ainsi que deux menhirs désormais disparus qui étaient situés près de Parc-ar-menhir[39].

Antiquité

Des mines de plomb argentifère, exploitées à l'époque gallo-romaine, l'ont été à nouveau à l'époque mérovingienne (des pièces de bois datées vers 750 après J.-C. ont été découvertes dans des galeries)[40].

Moyen-Âge

Le camp fortifié de Castel Cran, qui domine le Blavet, cité dans la Charte de Redon en 871, est un prototype de château féodal, avec des murs formés de plaquettes schisteuses maçonnées à sec, qui a fait l'objet de reconstructions les siècles suivants[40].

Castel-Cran date peut-être du IXe siècle, plus probablement du XIe siècle ou du XIIe siècle; il domine Gouarec (la forteresse est située sur une hauteur dominant la rive droite du Blavet en aval du bourg) ; elle a été fouillée au XIXe siècle par Hervé de Keranflec'h, comte de Keranflec'h-Kernezne[41], qui y trouva des restes de murs ayant 1,5 mètre d'épaisseur. Des fouilles illégales ont malheureusement endommagé le site[42].

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Gouarec, un des trois membres de la vicomté de Rohan, « s'étendait sur treize paroisses ou trèves : Plouray, Mellionec, Plouguernével, Saint-Gilles, Gouarec, Plélauf, Lescouët, Penret ou Perret, Sainte-Brigitte, Silfiac, Cléguérec (partie nord), Saint-Aignan, Saint-Caradec, Trégomel. La résidence seigneuriale, dans cette châtellenie, était le château de Penret, aussi appelé le château des Salles[43], en Sainte-Brigitte »[44].

Les guerres du XXe siècle

Le monument aux Morts porte les noms de 90 soldats morts pour la Patrie[45] :

- 80 sont morts durant la Première Guerre mondiale.

- 9 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale.

- 1 est mort durant la Guerre d'Indochine.

Politique et administration

Démographie

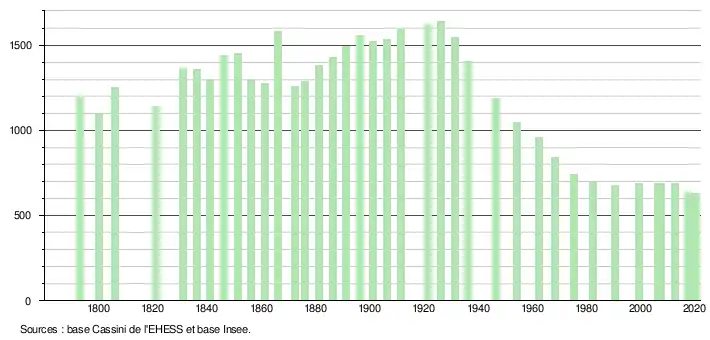

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[48].

En 2020, la commune comptait 628 habitants[Note 8], en diminution de 9,12 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Allée couverte de Kerrivalan et allée couverte du Bonnet-Rouge.

- L'église est remarquable, ses trois cloches sont situées à l'extérieur du bâtiment. Elles sont aujourd'hui placées sur trois poteaux de béton. À l'origine, elles étaient supportées par des arbres.

- La chapelle Notre-Dame de la Croix dresse son petit clocher en haut du bourg. Elle renferme un superbe jubé orné de panneaux peints représentant les sept péchés capitaux. Elle est inscrite aux monuments historiques[51].

- Château de Castel Cran (Xe – XIe siècle), vestiges. Castel Cran est cité en 871 dans le Cartulaire de Redon. Le site est fouillé par C. de Keranflec'h-Kernezne à la fin du XIXe siècle. Celui-ci le date du IXe – Xe siècle, s'appuyant notamment sur la découverte d'une monnaie dont il attribue la frappe au roi de Bretagne Erispoë. Selon P. Guigon, il s’agirait en fait une pièce mancelle du Xe – XIe siècle, ce qui correspond aux caractéristiques constructives[52]. Il s’agit probablement d’un site plus ancien réutilisé[53] - [40]. De Keranflec'h signale les traces d’un violent incendie (cendre, pierres vitrifiées, fer fondu...) qu’il interprète comme une destruction par le feu au cours d’un siège. Les actes de l'abbaye de Bon Repos, distante de 3 km et fondée en 1184, ne mentionnant pas Castel Cran, il semble probable que le château ait déjà disparu à l’époque. Le site, recouvert de végétation, se trouve sur un éperon rocheux triangulaire aux pentes abruptes dominant de plus 30 m la vallée du Blavet, dans un méandre[52]. La forteresse est un pentagone irrégulier[54]. Selon la disposition en éperon barré, le côté méridional qui relie le plateau fortifié aux hauteurs environnantes est protégé par un fossé et par une levée de terre et de pierres surmontée d’un mur. A l’angle ouest y est accolée une construction trapézoïdale qui semble être la tour-maîtresse. L’entrée, percée dans une avancée rectangulaire en partie éboulée, s’ouvre sur la face ouest, contigüe à la tour (?) qui la commande. Un bâtiment de 8 m de long aux murs moins épais se dresse contre le mur au nord de la cour. Les murs, établis sur le rocher au plus près de l’à-pic, sont faits de plaques de schiste superposées liées à l’argile. Ils sont conservés par endroit jusqu’à une hauteur de 2 m au sud (2 mètres d'épaisseur côté sud)[52].

- La maison de la statue. Près du canal, une statue de granite irrévérencieuse représentant un homme urinant orne une maison particulière.

- Le canal de Nantes à Brest. Sa présence donne au lieu un authentique cachet. L'écluse est régulièrement occupée, en été, par un club de canoë-kayak.

- Équitation : le centre équestre Camina accueille toute l'année les jeunes cavaliers.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[16].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[17].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Bruno Cabanis, Découverte géologique de la Bretagne, Cid éditions, , p. 26.

- « Une promenade, à la découverte des pierres… », sur ouest-france.fr, .

- E. Égal et al., Carte géol. France (1/50 000), feuille Pontrieux-Etables-sur-Mer (204), éditions du BRGM, 1996, p. 5

- La position de cet océan est suggérée par une importante anomalie magnétique orientée NE-W qui a été reconnue dans la partie médiane de la Manche actuelle et qui pourrait être un corps ophiolitique Cf. Serge Elmi et Claude Babin, Histoire de la Terre, Dunod (lire en ligne), p. 64.

- (en) J.-P.Brun, P.Guennoc, C.Truffert, J. Vairon, « Cadomian tectonics in northern Brittany: a contribution of 3-D crustal-scale modelling », Tectonophysics, vol. 331, nos 1–2, , p. 229-246 (DOI 10.1016/S0040-1951(00)00244-4).

- François de Beaulieu, La Bretagne. La géologie, les milieux, la faune, la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 15.

- J. Didier, A. Giret, « Origine et rapports mutuels du granite de Rostrenen et de la granodiorite de Plélauff (Massif armoricain) », Compte rendu sommaire des séances de la Société géologique de France, vol. 2, , p. 143-145.

- [PDF] Bos P., Clément J.-P., Castaing C., Chantraine J., Lemeille F., Notice explicative de la carte géologique de France (1/50 000) feuille Rostrenen (312), éditions BRGM, 1997, p. 25

- Elle est cependant parfois déparée « par l'apparition de taches brunâtres d'hydroxyde de fer dues à la décomposition de la pyrite (sulfure de fer) » en limonite.

- Louis Chauris, « Pour une géoarchéologie du patrimoine : pierres, carrières et constructions en Bretagne », Revue archéologique de l'Ouest, no 29, , p. 287-316 (DOI 10.4000/rao.1739).

- Louis Chauris, « Impacts de l'environnement géologique sur les constructions dans la région de Pontivy au cours de l'histoire », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. 88, , p. 24.

- Louis Chauris, « La diorite de Plélauff en Bretagne centrale », Bulletin du Musée de la Pierre de Maffle, t. 14, , p. 42-70.

- P. de Brun, « Essai de minéralogie du département des Côtes-du-Nord », Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, , p. 183 et 184 (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Rostrenen - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plélauff et Rostrenen », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Rostrenen - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plélauff et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « L'écluse de Gouarec de nouveau opérationnelle », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Gouarec. Bientôt un embarcadère sera aménagé sur le canal », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 90, Editions Jean-paul Gisserot, ISBN 2877474828 ».

- Dans un aveu de la vicomté de Rohan

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plélauff ».

- Office Public de la Langue Bretonne, « Kerofis ».

- Loïc Langouët, Les mégalithes de l'arrondissement de Guingamp, Institut Culturel de Bretagne, , 92 p. (ISBN 978-2-86822-101-8), p. 58.

- Pierre-Roland Giot, L. Fleuriot, G. Bernier, B. Merdrignac et P. Guignon, Les premiers bretons. La Bretagne du Ve siècle à l'an 1000, Jos, (ISBN 2-85543-083-6, lire en ligne).

- Comte de Keranflec'h-Kernezne, « Castel-Cran. Une obole inédite d'Erispoë », Bulletin archéologique de l'association bretonne, , p. 111 à 144 (lire en ligne, consulté le ).

- Erwan Chartier-Le Floch, « Plélauff : des fouilles illégales sur le site médiéval de Castel-Cran », Le Poher, (lire en ligne, consulté le ).

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Succède à son époux à son décès en septembre 1980

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00089406, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Erwan CHARTIER, « Prospection thématique - Habitat seigneunaI fortifié en pierre au Moven Age en Bretagne - L'est de l'archidaconné du Poher ( sud-ouest des Côtes d'Armor ) 1997/02 - Tome 1 / 4 - Rapport de Synthèse - p 22 p 49-71 », sur bibliotheque.numerique.sra-bretagne.fr (consulté le ).

- Philippe Guigon, « LES ENCEINTES FORTIFIEES DU HAUT MOYEN AGE EN BRETAGNE. Conférence du 15 mars 2003 - Lorient » (consulté le ).

- « Castel-Cran en Plélauff », sur www.collections.musee-bretagne.fr (consulté le ).