Silfiac

Silfiac [silfjak] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Silfiac | |

La Quenouille du Diable. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Pontivy Communauté |

| Maire Mandat |

Olivier Constant 2020-2026 |

| Code postal | 56480 |

| Code commune | 56245 |

| Démographie | |

| Gentilé | Silfiacois |

| Population municipale |

478 hab. (2020 |

| Densité | 21 hab./km2 |

| Population agglomération |

42 209 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 08′ 59″ nord, 3° 09′ 20″ ouest |

| Altitude | 270 m Min. 175 m Max. 276 m |

| Superficie | 22,46 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gourin |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Silfiac est situé entre Pontivy et Rostrenen, au sud-ouest de la forêt de Quénécan. Traditionnellement, elle se trouve dans le Pays Pourlet, mais aussi dans le Kost ar C'Hoet, pays dénommé de cette façon par sa proximité avec, de nouveau, la forêt de Quénécan. Historiquement, elle a pu aussi faire partie du pays Poher, mais dont les limites n'ont jamais été clairement établis.

La commune se situe en limite du Morbihan et est donc limitrophe des Côtes-d'Armor. Elle fait partie du canton de Cléguérec, de l’arrondissement de Pontivy et de Pontivy communauté.

Relief et hydrographie

La superficie de la commune est de 2 246 hectares et son altitude varie entre 197 mètres et 276 mètres. Le bourg est à 270 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le bourg le plus haut du Morbihan.

|

Le bourg de Silfiac est situé sur la crête d'un chaînon de la partie orientale des Montagnes Noires séparant les vallés du Scorff et du Blavet et que couvrent les futaies de la forêt de Quénécan. Le point le plus haut (276 mètres) est situé au nord-est du bourg, à proximité de celui-ci, mais les altitudes avoisinent 270 mètres dans le nord du finage de la commune, notamment dans le parc éolien de Bodervédan[1]. Les altitudes s'abaissent progressivement en allant vers le sud de la commune, le point le plus bas (175 mètres) étant à l'extrémité sud de la commune dans la vallée du Ruisseau de Pont Samuel.

Silfiac est sur la ligne de partage des eaux entre trois petits bassins hydrographiques dépendant tous les trois du Blavet : au nord-ouest le Ruisseau de Crennard, qui forme un temps la limite communale avec Lescouët-Gouarec et aussi la limite départementale entre le Morbihan et les Côtes-d'Armor, cule vers l'ouest : c'est un affluent du Petit Doré, lui-même affluent du Doré[Note 1], lequel se jetait dans le Blavet ; au sud le Ruisseau du Roz, le Ruisseau de Goah Lann et le Ruisseau de Pont Samuel, qui coulent vers le sud, forment une partie du bassin de réception (une autre partie se trouve en Lescouët-Gouarec) de la Sarre, elle-même affluent de rive droite du Blavet qu'elle rejoint à Melrand ; à l'est le Ruisseau de Stang Ihuern et celui de Toul Brohet, son affluent, qui coulent vers l'est, forment le Ruisseau de Kerdréan, lequel est aussi un affluent de rive droite du Blavet.

Il y a, par ailleurs, 6 tourbières entretenues et sauvegardées ainsi que de nombreux étangs, tels que l'étang Pont Samuel [ou Pont Samouël] (site de pêche d'une superficie de 3 hectares) , celui du Grand Roz, de Crénihuel ou même de Stang er Bot[2].

Paysage

La commune possède 218 kilomètres de haies et talus. Bordé à l'Est par la forêt de Quénécan, le paysage se compose d'espace herité du bocage, avec de nombreux champs de petites superficies qui environnent les différents lieux-dits, ainsi que quelques bois, présent en différents endroits. À cela, nous pouvons ajouter les différents chemins creux du territoire, sauvegardés par la commune.

Végétation

La tourbière de Porhz Klud, qui était à l'abandon, a été achetée par la commune en 2008 et sa gestion confiée à l'association Bretagne vivante et est devenue une ZNIEFF[3].

Voies de communication et transports

La route départementale no 15 traverse le bourg du Nord au Sud, tout comme la route départementale no 764, passant par le bourg mais dans une direction orienté davantage d'Est en Ouest. La quatre voie (voie express) N164 passe au Nord de Silfiac, à Gouarec. Il n'y a pas de liaison régulière en bus avec les communes avoisinantes, mais la compagnie autocariste Le Parc propose des liaisons scolaires vers Cléguerec, Pontivy, Séglien et Guémené-sur-Scorff. Une ligne MOOVI existe aussi avec un départ le lundi matin pour un retour le lundi après-midi, vers Cléguerec ou Pontivy[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Caurel-Edf », sur la commune de Caurel, mise en service en 1999[11] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[12] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 112,2 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 44 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[15], à 12 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Silfiac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [18] - [19] - [20]. La commune est en outre hors attraction des villes[21] - [22].

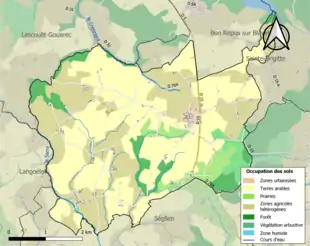

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 1,2 % | 26 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 50,3 % | 1132 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 5,1 % | 114 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 31,2 % | 701 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,4 % | 55 |

| Forêts de feuillus | 4,7 % | 105 |

| Forêts de conifères | 1,3 % | 29 |

| Forêts mélangées | 0,6 % | 13 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 3,3 % | 74 |

| Source : Corine Land Cover[23] | ||

Toponymie

Le nom est attesté sous la forme latine Selefiac Ecclesia en 871 dans le cartulaire de Redon, Silifiac en 1251, Silviac en 1283, Sylviac en 1324, Siliphiac en 1337 et Siliffiac en 1411[24].

Diverses hypothèses peuvent nous permettre de trouver l'origine du nom Silfiac. Tout d'abord, l'origine du nom est clairement gallo-romaine, notamment grâce à la terminaison -ac, provenant de -acus en latin. Par ailleurs, une hypothèse pourrait nous aiguiller, car l'une des traductions possibles pourrait être "Fundus Silfiacum", autrement dit, le « domaine de Silfius ». Il est possible que le pays de Silfiac, ce soit appelé de la sorte, grâce au nom de son administrateur et / ou créateur. Une autre hypothèse pourrait être une traduction par Silvae Acus, « hameau de la forêt »[25].

Son nom en breton est Silieg[26].

Histoire

L'existence du village de Silfiac peut être attestée depuis l'époque romaine avec certitude. Mais sa localisation actuelle n'est pas celle du village originel. Localisé pendant de nombreux siècles sur le village de Le Fouillé, sa position a changé à cause notamment de nombreuses guerres et ravages occasionnés dans la région au fil des siècles.

Préhistoire

_Tumulus_de_Nillizien_02.JPG.webp)

Sur la commune de Silfiac, on a dénoté un ensemble de monuments datant de l'époque préhistorique de la région. Le premier d'entre eux est la "Quenouille du Diable", un mégalithe datant du Néolithique, nommé d'après sa forme particulière. Il fait 6 mètres de haut sur une base de 2,50 mètres sur 2,50 de large. Il est localisé sur le lieu-dit du Moustoir. Un second monument, le tumulus de Nillizien, était localisé sur le hameau du Nillizien, c'était un tumulus semi circulaire fait de pierre plate et datant de l'âge de fer[27]. Ce monument a été découvert en 1890, mais démonté dans l'année pour être reconstruit à Pontivy par l'architecte Jérôme Le Brigand à l'est de l'église Saint Joseph, afin de le préserver. On y a découvert, à l'époque, un ensemble de trois niches qui contenait une urne funéraire, remplie d'os humains incinérés[28]. C'était probablement la sépulture d'un chef gaulois vers 600 av. J.-C. Nombreux sont les monuments Préhistoriques situés sur les autres communes et à proximité de Silfiac, mais dont le rapprochement atteste une présence au Néolithique et à l'âge de fer. La présence de voies romaines d'importance dans la région démontre, par ailleurs, que l'époque d'occupation romaine a permis de développer l'infrastructure de la commune, qui existait, d'ores et déjà auparavant.

Antiquité et époque gallo-romaine

La première mention du village de Silfiac dans un document officiel se trouve dans le cartulaire de Redon de l'année 871[29]. Dans ce texte, nous trouvons la mention d'un établissement religieux, une cure, sur la commune de Silfiac. Le nom exact donné à la commune, à cette époque est Selefiac Ecclesia, terme employé pour mentionner un domaine religieux d'importance dans la région, une commune centrée autour d'une église ou d'un monastère. Ce terme permet, par ailleurs de prouver l'existence du village de Silfiac à l'époque gallo-romaine, car la constitution d'une Ecclesia, comme le cite le cartulaire, se fait sur de nombreux siècles, et il est nécessaire qu'un village ait subsisté plus tôt pour permettre la mention d'un tel établissement. Par ailleurs, le nom Silfiac montre une origine romaine, notamment grâce à la présence de -ac, en fin de nom, une terminaison provenant de -acus. Cette terminaison est caractéristique en Bretagne (Armorique) et dans de nombreuses régions de l'empire romain, de l'origine latine du nom, en comparaison avec les nombreux noms de villages actuels, aux racines fortement marquées comme étant celtes, dû aux divers échanges démographiques que la Bretagne a connus au fil des siècles. Ceci atteste la présence d'un village gallo-romain bien avant l'arrivée des Bretons.

Par ailleurs, certains textes abordent aussi la paroisse de l'Armorique primitive de Silfiac, en la montrant comme composée de la paroisse de Séglien. Mais certains textes diffèrent de ce fait, en ajoutant à Silfiac, les paroisses de Sainte-Brigitte le plus souvent, mais, par moments, on peut lui voir ajoutées les paroisses de Saint-Aignan, Perret (cette dernière deviendra effectivement sa trève), Langoëlan, voire la quasi-totalité de la paroisse primitive de Plélauff (composée de Plélauff, Mellionnec et Lescouet-Gouarec). Divers historiens ont essayé de trouver les limites exactes de la paroisse primitive de Silfiac, et la majorité d'entre eux se sont prononcés sur l'ancienneté de la paroisse ainsi que sur sa probable composition à l'époque gallo-romaine. Elle aurait été composée de Silfiac, Sainte-Brigitte, Séglien, Perret avec une partie de Cléguérec et de Langoëlan.

Le village de Silfiac en lui-même était sensiblement différent d'aujourd'hui. Tout d'abord, il n'était pas situé sur l'actuelle position du village, mais, à l'époque, sur le hameau de Le Fouillé. Aujourd'hui, il subsiste peu de traces de cette occupation d'importance, mais l'un de ces restes est la mine de fer, présente dans un bois sur le lieu-dit. À l'intérieur de cette position, on trouve ce qu'il reste d'une carrière jadis prospère. On trouve d'ailleurs des mentions de cette mine, qui a été exploitée jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'exploitation de cette carrière permettait l'extraction d'un fer de grande qualité par rapport aux différents gisements de la région. Avec un minerai de fer d'une pureté de 70 à 75% par rapport à des échantillons d'une pureté de 25% environ dans les autres mines de Sainte-Brigitte et Plelauff, son exploitation était fructueuse, ce qui a permis l'installation d'un village d'exploitants pour cette carrière, ainsi que le développement d'un commerce de ce minerai de bonne qualité[30]. Mais le village exploitait d'autres ressources, comme les ressources forestières présentes en abondance, car le village est à la frontière de l'actuelle forêt de Quénécan. Sur le village de Le Fouillé, on peut observer quelques restes de l'occupation romaine, tels que certaines maisons dont les fondations démontrent un style de construction proche de cette époque, ainsi que la position des bâtiments sur le lieu-dit, qui ressemble fortement aux techniques de positionnement héritées de Rome, avec une évacuation facile des eaux de pluies, une construction sur le plateau d'une colline ou montagne pour se protéger des écoulements et inondations, etc.

Du point de vue des liaisons routières, la région de Silfiac était bien couverte par les voies de communications. On peut noter le passage d'une voie romaine à 100 mètres du lieu-dit, au Nord avec un autre nom de hameau, révélateur d'une voie de communication, le hameau des "Quatre Vents", nom souvent utilisé pour indiquer un carrefour entre deux voies romaines. Par ailleurs, une borne miliaire est localisée au Sud de Le Fouillé, dans un petit chemin qui mène au bois du Squel, proche du hameau de Coet-Nohennec, indiquant une probable voie romaine, mentionné par ailleurs dans le cadastre Napoléon comme "le Vieux Chemin Abandonné" ou "Vieux Chemin de Pierre"[31] - [32]. Une autre voie romaine traverse la forêt de Quénécan au niveau de Le Rohello, pour continuer vers le Sud en direction de Vannes, et vers le Nord en direction de Carhaix. Cette route a été utilisé pendant très longtemps, car à la chute de l'empire romain, elle fut conservée et utilisée en tant que route royale n°164 de Carhaix à Angers, par Vannes. Cet endroit semble donc avoir été un carrefour important pour l'économie de l'Armorique ainsi que pour les communications de l'Empire romain. C'est pour cela qu'une sorte de camp militaire, a été construit à Toulbrohet[33], à la frontière entre Silfiac et Séglien, dans le but de protéger les communications. Ce retranchement faisait 75 mètres de long sur 50 de large[34]. Il est possible que d'autres restes de l’occupation romaine de la région aient subsisté longtemps, voire jusqu'à notre époque, bien qu'une grande partie ait été détruite lors du remembrement, effectué dans les années 1960 et 1970.

Haut Moyen Âge (de 476 ap J-C à 987 ap J-C)

À la chute de l'empire Romain, en 476 ap J-C, l'Armorique n'appartient plus au pouvoir romain depuis 424 ap J-C, mais devant assurer sa sécurité, elle fait appel aux tribus brittonnes émigrants de la Grande Bretagne. Ces dernières, poussées par les massacres et les violences des tribus anglo-saxonnes venues d'Allemagne traverse la Manche pour s'installer en Armorique. Ces tribus Britto-romaines arrivent et amènent leurs cultures celtiques, cette dernière étant bien différente de la culture gauloise, puis romaine de la région. Cette émigration bretonne s'est passé en deux parties : la première vague était à but militaire, en vue de renforcer les côtes romaines contre les pirates saxons, scots et frisons et qui atteint son sommet à la fin du IVe siècle ; et une seconde vague, qui semble avoir été initiée par les hauts dignitaires ecclésiastiques de Grande-Bretagne à partir du Ve siècle, pour fuir les offensives et exactions des scots, pictes, anglo-saxons et jutes. Leur présence s'est complété avec celle des gallo-romains présent en Armorique, créant une nouvelle société d'où bon nombre de noms de lieux dits sont hérités. Leur arrivée a aussi permis la création d'un domaine cléricale important, avec la légende des sept saints fondateurs de la Bretagne, venu de Grande Bretagne avec les émigrés Brittons qui ont créé les cinq évêchés bretons ainsi qu'une grande part des monastères et abbayes du pays. À la suite de ce renouveau dans la région, qui s'appelle désormais « Bretagne », les premiers rois instaurent un royaume fort, battit sur leurs victoires face aux roix francs, et accompagnés par le savoir des migrants de Grande-Bretagne, dont de nombreux magistrats, nobles et personnages cultivés, dû à la forte intégration des populations brittonnes avec les principes et le fonctionnement des Romains[35].

Dom Taillandier[Note 7] prétend que ce fut à Perret que vécut, dans la solitude, saint Mériadec, fils aîné de Conan, roi de Bretagne, d'où sont sortis les seigneurs de Rohan[36].

Moyen Âge Classique (de 987 ap J-C à 1328 ap J-C)

Après la fin de l'occupation des Hommes du Nord (les Vikings), le pays est à rebâtir. Les lieux de culte ont été abandonnés, pillés et / ou rasés. Les villages sont ruinés, les ports ne possèdent plus rien à vendre, et la grande majorité de la Bretagne est à l'abandon, à l'exception de quelques cités assez puissantes pour se défendre contre les hordes nordiques.

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Gouarec, un des trois membres de la vicomté de Rohan, « s'étendait sur treize paroisses ou trèves : Plouray, Mellionec, Plouguernével, Saint-Gilles, Gouarec, Plélauf, Lescouët, Penret ou Perret, Sainte-Brigitte, Silfiac, Cléguérec (partie nord), Saint-Aignan, Saint-Caradec, Trégomel. La résidence seigneuriale, dans cette châtellenie, était le château de Penret, aussi appelé le château des Salles[37], en Sainte-Brigitte »[38].

Bas Moyen Âge (de 1328 ap J-C à 1492 ap J-C)

Selon Jean-Baptiste Ogée le manoir de Quoëtuder appartenait à Pierre Buisson[36].

Le manoir de Crénihuel appartanit entre 1394 et 1406 à Alain Fraval, auquel succéda son fils Guillaume Fraval jusqu'en 1421 et ce manoir resta longtemps dans cette famille, appartenant par exemple en 1553 à René Fraval. Selon un aveu de 1553 les seigneurs de Crénihuel avaient droit de prééminence dans l'église paroissiale. Ils avaient aussi des prééminences dans les chapelles Saint-Laurent et Saint-Fellan [Saint-Felan][Note 8] (dont ils étaient les seigneurs fondateurs), ainsi que d'autres privlièges, par exemple « droit et possession de lever et recevoir, sur chaque rôtisseur, à chacun jour et fête de Saint-Laurent, en la paroisse de Silfiac, un quartier de mouton ou douze deniers monnaie, et un pot de vin dessur chacun tavernier ». Ce manoir resta dans la famille Fraval jusqu'en 1632, date à laquelle Jeanne Fraval le céda au seigneur de Coëtanfao (en Séglien), François de Querhoënt ; les héritiers de celui-ci en restèrent propriétaires jusqu'à la Révolution française[39].

Du XVe siècle au XVIIe siècle

Au XVe siècle, le village de Silfiac est montré comme se situant sur l'actuel hameau du Fouillé, et la présence d'environ 1500 communiants (nombres de personnes présentes sur le village de Silfiac ainsi que sur sa trève de l'époque, Perret, mais qui ne compte pas dans ses 1500 personnes, les enfants, et autres personnes ne communiant pas) ce qui prouve une occupation très forte du village, comme peuvent l'attester aujourd'hui, la présence de nombreuses pierres taillés de grandes tailles dans les talus, restes malencontreux des maisons démontées et/ou démolies au fil du temps[40].

Un siècle plus tard, une nouvelle mention de Silfiac, cite la présence, dans le village, de 10 feux, 1 tiers de feux et 1 quart de feux (le nombre de feux cités dans le livre doit être multiplié par cinq pour obtenir la population réelle du village). Cela montre une réduction drastique de la population, qui est dû à la guerre de la Ligue en Bretagne de 1576 à 1598.

À l'époque, les conflits entre protestants et catholiques étaient monnaie courante dans la région, les Vicomtes de Rohan se revendiquant comme de fervents défenseurs du protestantisme, en opposition complète avec le Roi de France Henri IV (qui s'est converti au catholicisme car ne pouvant régner tout en étant protestant) et surtout, le Duc de Mercoeur, Gouverneur de la Bretagne, et fervent défenseur de la ligue catholique. Lors de ce conflit, qui vit des forces étrangères soutenir les protestants, les forces anglaises d'Élisabeth Ire ou bien les catholiques, avec les Espagnols de Philippe II, des massacres et destructions vont forcer le peuple à abandonner leurs lieux de vies. C'est le cas des communes de Silfiac, Saint Caradec Trégomel, Lescouet, Plélauff et Mellionnec. Pendant la guerre, la présence d'un culte réformé dans la région (au château des Salles de Rohan) attira les forces du Duc de Mercoeur, mais ces communes étaient aussi sur la route de ce dernier. Ainsi elles firent de nombreuses haltes dans ce secteur, et détruisirent tous ce qu'elles trouvèrent. Les villages furent pillés de leurs richesses et de leurs vivres, les églises et chapelles furent mis à bas, les cultures furent brulées, et cela se répétait systématiquement à chaque nouveau passage de troupe, ces dernières traversant la Bretagne du Nord au Sud par cette zone, autrefois riche et désormais en proie aux flammes et aux massacres. Après le passage des forces de Mercoeur, ce furent les forces espagnoles de Juan d'Aguila et les milices qui vinrent piller le secteur. Puis, lorsque le plus gros des richesses avait été emporté, deux bandits et leurs petites troupes, du nom de Baron de Fontenelle et Anne Sanzay s'installèrent dans la région et continuèrent à piller ce qui restait. Et pour finir de détruire ce pays déjà terriblement meurtri par ces années de conflits, la disette s'installa en 1597, suivie de la peste, à quelques mois d'intervalle. Les survivants, qui avaient tout perdu à ce moment, ont quitté ces villages et se sont réfugiés dans les grandes villes du Sud du département, notamment à Hennebont. Pour le peu de gens qui sont restés sur place, ils durent faire face aux loups, devenus cannibales à cause du manque de gibier en forêt, car chassés par les troupes de passage, et l'abondance des corps des victimes de ces massacres, laissés sans sépulture, par faute de main d'œuvre. Ils durent aussi faire face au manque de vivres, les champs laissés en friches ne produisirent aucune récoltes[41] - [42] - [43].

Il faudra plusieurs années pour reconstruire le village, et les populations revenant de Hennebont redécouvrent un pays abandonné et ruiné. Mais, à partir de la fin des guerres de Religion, la Bretagne va connaître une période de prospérité sans précédent. Avec un commerce florissant, les villes et villages se reconstruisent. La période voit l'absence de disette, ce qui déclenche une forte progression de la démographie en Bretagne, et Silfiac n'y échappe pas.

Silfiac au XVIIIe siècle

Selon un aveu de 1770, Charles-Yves Le Vicomte, comte du Rumain, vicomte de Cohignac, marquis de Coëtanfao, etc.. (un descendant de François de Querhoënt), avait dans le bourg de Silfiac « droit de ceps et pilori avec collier[Note 9] planté en dehors du cimetière dans la franchise et issue où est la grande croix à l'arrivée dudit bourg, armoyé des armes de Crénihuel, et, dans une pièce de terre, nommée Mané-Porcou, sont la justice et patibulaires dudit Crénihuel, à quatre piliers et un autre au milieu »[39].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Silfiac en 1778 :

« Silfiac ; sur une hauteur, près de la route de Pontivi à Carhaix ; à 14 lieues au Nord-Nord-Ouest de Vannes, son évêché ; à 23 lieues de Rennes et à 2 lieues de Guéméné, sa subdélégation. Cette paroisse ressortit à Hennebont et compte 1 500 communiants, y compris ceux de Peret (Perret), sa trève ; la cure est à l'ordinaire. Le territoire offre à la vue des terres} en labeur, mais en petite quantité, beaucoup de landes et des bois qui sont les forêts de Cavern, Quenequen [Quénécan] et Poulancre, qui bordent la rivière de Blavet[36] »

Jean-Baptiste Ogée écrit aussi que « dans le quatorzième siècle, ces forêts étaient plantées en futaie, et contenoient environ cinq lieues de longueur, sur trois quarts de lieue de largeur ; elles étaient remplies de bêtes fauves ; aujourd'hui [en 1778] ce ne sont plus,que des bois taillis, connus sous le nom de forêt de Quenequen [Quénécan], Elle a deux lieues de longueur, sur une demi-lieue de largeur. On y trouve beaucoup de mines de fer, qui y ont fait établir des forges. Dans les environs du château de Perret on remarque des pierres sur lesquelles sont figurés des macles (...)[36].

Révolution française

La création des départements a entraîné l'inclusion de Silfiac dans le Morbihan et de Perret, l'ancienne trève de Silfiac, dans celui des Côtes-du-Nord.

En 1791 le recteur de Silfiac, François Loréal, refusa de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé et devint donc prêtre réfractaire[44]

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Silfiac en 1853 :

« Silfiac ; commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, moins sa trève Perret ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : le Fouillé, le Berleze, le Moustoir, le Guervezo, le Rest, Saint-Télan, Saint-Laurent, le Grand-Roz, Pont-Samuel, la Villeneuve, le Nilizien, le Petit-Roz. Superficie totale : 2 246 hectares, dont (...) terres labourables 904 ha, prés et pâturages 324 ha, bois 70 ha, vergers et jardins 30 ha, étangs et canaux 10 ha, landes et incultes 859 ha (...). Moulins du Grand-Roz, de Pont-Samuel, à eau ; du Balo, de Coët-Roch, à vent. (...) Silfiac est situé sur un plateau assez élevé, non loin de la route de Pontivy à Rostrenen, qui traverse la commune du nord au sud. Il n'existe plus que des ruines de l'ancienne maison seigneuriale de Crenihuel. La chapelle de Saint-Laurent, située sur la grande route ci-dessus désignée, est le point où se tiennent les trois grandes foires de cette commune, les 10 avril, 10 août et 10 décembre ; celle du 10 août est assez importante. Géologie : schiste micacé ; grès et poudingue dans le nord. On parle le breton[45]. »

Les élections étaient souvent contestées, par exemple les élections législatives du qui virent la victoire d'Albert de Mun, élu député de la circonscription de Pontivy, furent contestées, notamment à Silfiac en raison de nombreuses manœuvres d'intimidation, notamment du maire, en faveur d'Albert de Mun[46]. Lors des élections municipales du , la liste républicaine menée par Joseph Baucher obtint 92 voix et la liste cléricale menée par Joseph Le Cunff en obtint 89. Ces résultats allaient être publiés quand,« au milieu d'une poussée, les candidats de la liste Le Cunff s'emparent des bulletins laissés sur la table et vont faire, dans une auberge voisine, un second dépouillement, qui naturellement, donna la victoire aux cléricaux ». Le vote fut annulé et de nouvelles élections municipales furent organisées le [47].

Les travaux pour la construction d'une mairie-école commencent en 1885[48].

En septembre 1892 une épidémie de fièvre typhoïde frappa 26 malades et provoqua 4 décès à Silfiac[49].

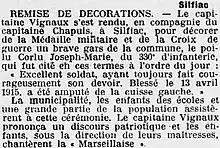

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Silfiac porte les noms de 62 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux 5 sont morts en Belgique (dont 3 à Maissin et 1 (Joseph Éon) à Marbehan dès 1914) ; Barthélemy Guillemot est mort de maladie le (donc après l'armistice) dans l'actuelle Macédoine du Nord ; tous les autres sont morts sur le sol français (dont Pierre Fraboulet, décoré à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[50].

L'Entre-deux-guerres

Le journal Le Rappel écrit en novembre 1922 qu'à l'école des garçons, de Silfiac il y a 93 élèves pour un seul maître et à l'école des filles 71 élèves pour une seule maîtresse[51].

Le bourg de Silfiac vers 1920 (carte postale).

Le bourg de Silfiac vers 1920 (carte postale).

Une carrière était exploitée à Stang-Nivern en Silfiac[52].

Le dimanche la commune de Silfiac organisa une grande cérémonie patriotique avec bénédiction et remise du drapeau en présence d'une foule nombreuse[53].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Silfiac porte les noms de 8 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles 4 (Joseph Hamon, Eugène Houarno, Célestin Le Fur et Joseph Le Novere) sont des soldats morts au printemps 1940 lors de la Bataille de France et 1 (Laurent Jaffredo) en Belgique, aussi au printemps 1940 ; Urbain Maubré est mort alors qu'il était prisonnier en Allemagne le , victime d'un bombardement allié ; Yves Bogard[54] et Paul Le Bourlay[55] sont deux résistants FTPF fusillés par les Allemands à la citadelle de Port-Louis en juillet 1944[50].

François Le Bellec, de Silfiac, accusé d'être un collaborateur (il aurait notamment, dénoncé sept personnes de Perret (Côtes-du-Nord) qui furent déportées en Allemagne) fut arrêté, condamné à mort par un tribunal improvisé par des résistants et pendu le à un arbre entre Montjoie et Kertanguy[56].

Trois membres de la famille Baucher (le couplé et un de leurs fils, accusés d'être des collaborateurs et notamment d'avoir dénoncé des résistants (ce qui provoqua le l'attaque du maquis de Kergoët[57] (en Langoëlan) par une soixantaine de soldats allemands et la mort lors des combats de 5 résistants) furent abattus par 3 résistants vers la mi-juillet 1944 ; ces 3 résistants furent un temps écroués à Vannes en 1946 pour avoir commis ces meurtres[58].

La tourbière de Porhz Klud a été exploitée pour sa tourbe lors de la guerre et l'exploitation s'est poursuivie jusque dans la décennie 1950[3].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un groupe scolaire privé catholique ("école libre") est construit en 1946 à Silfiac, en dépit de l'opposition du maire[59].

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants à Silfiac étant supérieur à 100 et inférieur à 499, le nombre de conseillers municipaux est de 11[60].

Liste des Maires

Politique Environnementale

Depuis plusieurs années maintenant, la commune s'est fixé un certain nombre d'objectifs en vue de créer un exemple de développement durable. Diverses actions ont été entreprises, comme un parc de quatre éoliennes produisant 3,2 MW (3200 foyers)[63], un assainissement des eaux usées par lagunage entretenu par des moutons d'Ouessant, un ensemble de maisons formant le hameau éco-citoyen "Oglenn ar Vourc'h", plusieurs circuits éco touristiques à pied ou à vélo à travers la commune, etc[64]. Toutes ces actions ont permis de développer le tourisme dans la région ainsi que l'écologie.

La commune ne possède pas de déchetterie, les plus proches étant celle de Cléguerec ou celle de Guéméné-sur-Scorff[65]. Des conteneurs de recyclages sont placés au bourg et dans les principaux hameaux.

Jumelages

Au 1er janvier 2016, Silfiac n'est jumelée avec aucune commune.

Population et Société

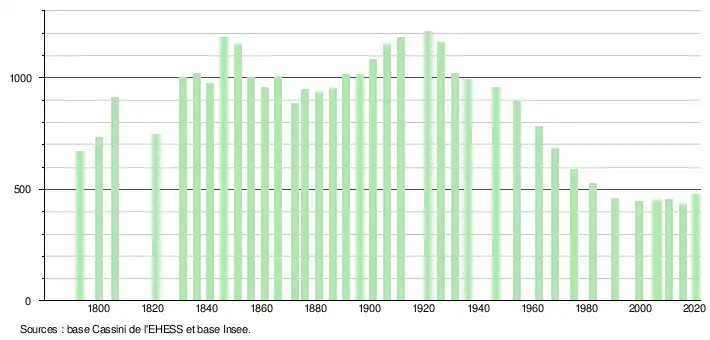

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[67].

En 2020, la commune comptait 478 habitants[Note 19], en augmentation de 8,14 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Il y a, sur la commune, une école primaire publique, l'école communale Louise Favennec, du nom d'une institutrice arrivé en 1922 en tant que stagiaire[70], puis en tant que professeur. Il existe aussi deux écoles élémentaires à Cléguerec, l'école Saint Joseph (privé) et l'école Ar Gwennili (public).

Les collèges les plus proches Silfiac sont Sainte Anne (privé) et Emile Mazé (public) à Guémené-sur-Scorff, le collège Notre Dame à Gouarec et les collèges Romain Rolland (public), Saint Anges (privé) et Charles Langlais (public) à Pontivy.

Les lycées les plus proches sont le lycée général et professionnel Jeanne d'arc-Saint Ivy (privé), le lycée professionnel du Blavet (public), le lycée Joseph Loth (public) et le lycée professionnel du Gros Chêne à Pontivy, ainsi que le lycée Notre Dame à Gouarec.

Économie

Sur la commune, l'économie se base essentiellement sur l'agriculture. 1 500 hectares sont alloués à l'agriculture, en Surface Agricole Utile (S.A.U)[71]. En tout, 22 entreprises agricoles sont recensées en 2015. Il y a aussi, 3 entreprises de construction, 4 entreprises industrielles, 27 entreprises de commerce, transports et services divers, dont 9 de commerce et réparation automobile ainsi que 4 établissements de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé, et de l'action sociale[72].

Commerces et services

Le bourg possède un bar épicerie, qui permet d'obtenir tous les produits de première nécessité, il y a aussi un dépôt de pain frais tous les matins à la mairie à partir de 9 h.

Un pôle d'Accueil Intergénérationnel a ouvert en 2016 à Silfiac. Il se compose d'un Domicile Partagé pour personne en perte d'autonomie, d'une Maison d'assistances Maternelles et d'un espace de ludique et de rencontres.

Il y a une volonté de développement durable sur la commune, concrétisé par un plan communal de randonnée (80 km balisés et jalonnés de panneaux d’interprétation), une station de VTT à Guerlédan, l’écovillage de vacances et de congrès L.V.T., un assainissement de eaux usées du bourg par lagunage entretenu par des moutons d’Ouessant, la structure touristique de Pont Samoël (gîte « rando plume »/bar/crêperie…), cinq gîtes ruraux ainsi que le hameau éco-citoyen "Oglenn ar vourc'h"[73].

Culture locale et patrimoine

Édifices religieux

La commune possède plusieurs édifices religieux. Il existait autrefois une chapelle dédiée à saint Jean, dans le village de Saint-Félan (XIIIe siècle, dernière mention en 1930) ; elle a disparu dans la décennie 1960.

Chapelle Saint-Laurent de Silfiac

La chapelle Saint-Laurent date du XVe siècle ; elle porte sur son mur extérieur les blasons de la famille Fraval (manoir de Crénihuel) et de la famille de Rohan ; elle abrite plusieurs statues en bois, dont une Piétà et une autre de saint Laurent[74] et de nombreux autres objets mobiliers[75].

La façade sud.

La façade sud.

Le pignon occidental.

Le pignon occidental.

La fontaine située près de la chapelle est dédiée à saint Nodez (un saint breton totalement inconnu) ; son eau est réputée guérir les maux de pieds[76].

Église paroissiale Saint-Pierre

Elle date du XVIIIe siècle et est en forme de croix latine ; elle possède un retable du XVIIIe siècle aux armes de la famille Coëtanfao, alors seigneurs de Crénihuel ; ses autels latéraux sont dédiés à la Vierge Marie et au Sacré-Cœur. Elle possède un ossuaire extérieur en appentis. De nombreux objets mobiliers contenus dans l'église sont répertoriés dans l' Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne (autels, retables, calices, ciboire, custode, encensoir, confessionnaux, verrières, armoire de sacristie, etc[77].

La façade sud.

La façade sud. L'ossuaire et le porche méridional.

L'ossuaire et le porche méridional. Statue de Saint Isidore.

Statue de Saint Isidore.

.

Monuments préhistoriques

- Mégalithe "Quenouille du Diable".

Manoirs

- Le manoir de Crénihuel (XIIIe siècle, mais reconstruit en 1965).

- Le manoir de Kerseff (XIVe siècle).

Moulins

- Moulin à eau de Pont-Samuel (XVIIIe siècle).

- Moulin à eau du Grand Roz (XVIIe siècle).

Notes et références

Notes

- Le cours du Doré a de nos jours en partie disparu, ses eaux se mêlant au Canal de Nantes à Brest.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dom Charles-Louis Taillandier, né en 1708 à Arras, décédé en 1786 à Paris, moine bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, écrivain d'histoire ecclésiastique auteur notamment du tome 2 de l'"Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne", publiée en 1756

- Saint Felan serait, d'après Albert Deshayes, un saint d'origine irlandaise qui serait mort vers l'an 500 (il est aussi orthographié saint Phelan à Kerentrech, désormais en Lorient, et il aurait fondé le monastère du Faouedic en Ploemeur).

- Le collier est un istrument en fer ou en bois, mis au cou du condamné et attaché de manière à le forcer à rester dans une position inconfortable ou soumise.

- Joseph Le Maner, né le à Pont Samoël en Silfiac, décédé le à Pont Samoël en Silfiac.

- François Mario, né le à Sainte-Brigitte, décédé le à Silfiac.

- Jean Joseph Morgan, né le , décédé le à Silfiac.

- Joseph Le Roch, né le à Silfiac, décédé le à Lescouët-Gouarec.

- Joseph Baucher, né le à Silfiac, décédé le à Saint-Laurent en Silfiac.

- Joseph Le Cunff,né le à Silfiac, décédé le à Silfiac.

- Joseph Le Gall, né le à Kergal per en Silfiac, décédé le à Silfiac.

- Louis Le Coguic, né le à Silfiac.

- Pierre Le Bris, né le , décédé le à Rennes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Julie Schittly, « Centre-Bretagne. Le parc éolien de Silfiac change de propriétaire », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac : fiche de présentation commune », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- « La tourbière de Silfiac », sur silfiac.fr (consulté le ).

- « Silfiac : Les services de la commune », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Caurel-Edf - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Silfiac et Caurel », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Caurel-Edf - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Silfiac et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Louis Théophile Rosenzweig, Dictionnaire Topographique Du Département Du Morbihan Comprenant Les Noms De Lieu Anciens Et Modernes, 1923, p. 260, Lire en ligne

- « Silfiac : toponymie », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- (br) Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, Le Relecq-Kerhuon, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620), p. 215

- « http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00091581 », sur www2.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Émile Hamonic, « Monuments Mégalithiques de Bretagne. 7845 », sur gallica.bnf.fr, vers 1920 (consulté le ).

- Aurélien de Courson, Cartulaire de l'Abbaye de Redon en Bretagne, Imprimerie Impériale, (lire en ligne).

- Léon Auteur du texte Puzenat, La sidérurgie armoricaine : par Léon Puzenat,..., impr. de "L'Ouest-Éclair", (lire en ligne).

- V-Technologies / Ligeo-Archives - http://www.vtech.fr, « 3 P 287/8 - Section C de la Villeneuve, 3e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 279-412 - [1836] », sur Archives départementales du Morbihan (consulté le ).

- V-Technologies / Ligeo-Archives - http://www.vtech.fr, « 3 P 78/2 - Section A de Boduic, 1re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-125 - [1836] », sur Archives départementales du Morbihan (consulté le ).

- Il semble que le retranchement énoncé soit les restes d'un camp romain, les dimensions le concernant sont représentatives du système de défense romain. Un second retranchement est énoncé dans le livre, il était situé à proximité du village de Roscadet, en Séglien, et il devait être bien plus grand que le premier, mais il n'en reste plus rien de nos jours.

- Jean Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, dédié à la nation bretonne : M-Z, Mollieux, (lire en ligne).

- Christian Y. M. Kerboul, Les Royaumes Brittoniques au très Haut Moyen Age., Editions du Pontig, , 254 p. (ISBN 978-2-84346-030-2, excerpts.numilog.com/books/9782843460302.pdf).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 4, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 414 et 415.

- « Château des Salles à Sainte-Brigitte », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- Louis Galles, Les arrière-fiefs de la seigneurie de Guéméné : études de géographie féodale : Paroisse de Silfiac. Seigneurie de Crénihuel, Vannes, (lire en ligne), pages 12 à 15.

- Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne..., Mollieux, (lire en ligne).

- Société polymathique du Morbihan. Auteur du texte, « Bulletin de la Société polymathique du Morbihan », sur Gallica, (consulté le ).

- Société polymathique du Morbihan. Auteur du texte, « Bulletin de la Société polymathique du Morbihan », sur Gallica, (consulté le ).

- Société polymathique du Morbihan. Auteur du texte, « Bulletin de la Société polymathique du Morbihan », sur Gallica, (consulté le ).

- Joseph-Marie Le Méné, Histoire du diocèse de Vannes, .

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Rennes, Deniel, (lire en ligne), page 897.

- « Chambre des députés », Journal L'Univers, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Affiches des adjudications officielles », Le Fer : revue métallurgique, commerciale et financière, no 21, , p. 6 (lire en ligne, consulté le ).

- « Comité consultatif d'hygiène », Journal La Petite Presse, (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac. Monument aux Morts (Relevé n° 3974) », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « La défense laïque. Les instituteurs du Morbihan et la, suppression de 1.600 postes », Journal Le Rappel, , page 3 (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac. Accident de carrière », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac. Bénédiction et remise du drapeau. », Le Cri du poilu de l'Union nationale des combattants, (lire en ligne, consulté le ).

- « Bogard Yves, Marie », sur maitron.fr (consulté le ).

- « Le Bourlay Paul, Louis », sur maitron.fr (consulté le ).

- Joseph Oliviéro, Christian Perron et Yannick Perron, "Résistances et maquis en centre Bretagne", Liv'éditions, 1997, (ISBN 2-910781-56-9).

- « Langoëlan (Morbihan), Kergoët, 1er juillet 1944 », sur maitron.fr (consulté le ).

- « Trois résistants emprisonnés à Vannes pour avoir exécuté des traîtres pendant l'insurrection ! », La Défense : organe de la Section française du Secours rouge international, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les constructeurs clandestins », L'Espoir du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- Code général des collectivités territoriales : Article L2121-2 (lire en ligne).

- « Le Bris Pierre », sur matron.fr, (consulté le ).

- « Municipales 2020 : Olivier Constant nouveau maire de Silfiac », sur Actu.fr, (consulté le ).

- « Bodervedan (France) - Parcs éoliens - Accès en ligne - The Wind Power », sur www.thewindpower.net (consulté le ).

- « Silfiac, un village sauvé par l'écologie », LExpress.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Silfiac : guide du tri », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Silfiac : ecole », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- « Silfiac : fiche de présentation commune », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- « Dossier complet, Commune de Silfiac (56245) », sur Insee, (consulté le ).

- « Silfiac : fiche de présentation commune », sur www.silfiac.fr (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Laurent et sa fontaine Saint-Nodez », sur bretagneweb.com (consulté le ).

- « Les objets mobiliers de la chapelle Saint-Laurent (Silfiac) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Silfiac », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Les objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre (Silfiac) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Silfiac

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Silfiac sur le site de l'Insee

- Silfiac, sur le site infoBRETAGNE.com