Stalag X-B

Le Stalag X-B était, durant la Seconde Guerre mondiale, un camp de concentration allemand pour prisonniers de guerre situé à proximité de Sandbostel en Basse-Saxe au nord-ouest de l'Allemagne.

| Stammlagger X-B | ||

Les baraquements de Sandbostel | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Nom local | Stalag X-B | |

| Type | Camp de prisonniers de guerre | |

| Gestion | ||

| Créé par | Troisième Reich | |

| Dirigé par | ||

| Date de fermeture | ||

| Fermé par | Armée britannique | |

| Victimes | ||

| Morts | de 8 000 à 50 000 | |

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Localité | Sandbostel | |

| Coordonnées | 53° 23′ 59″ nord, 9° 06′ 35″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Allemagne

| ||

Entre 1939 et 1945, plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre de 55 nations distinctes sont passés par ce camp. En raison des mauvaises conditions d'hébergement, des milliers y moururent de faim, de maladie ou furent abattus par les gardes. Les estimations du nombre de morts fluctuent de 8 000 à 50 000 prisonniers.

Instauration et fonctionnement

Sandbostel est situé à 9 km au sud de Bremervörde, à 43 km au nord-est de Brême, dans ce qui constituait alors la Province de Hanovre. En 1932, lors de la grande dépression, l'Église évangélique luthérienne de Hanovre décide d'y construire un camp pour chômeurs célibataires afin de les employer dans des chantiers publics participant à l'amélioration des infrastructures routières.

En 1933, le Reichsarbeitsdienst prend le contrôle du camp et en fait un camp d'internement nazi pour indésirables.

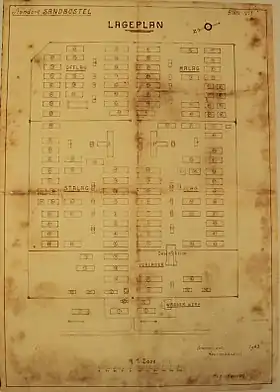

En , une commission du Heeresbauamt Bremen (département militaire de la construction) décide de créer un Mannschafts-Stammlager (un camp pour prisonniers de guerre) pour le Wehrkreis X local. En septembre, la construction du camp commence entre le village de Sandbostel et le camp pour travailleurs situé dans le Teufelsmoor. Ce dernier est alors affecté à l'hébergement des gardes de la Wehrmacht[1].

Au début de , des prisonniers de guerre polonais furent affectés à l'expansion du camp. Au début, il était prévu pour accueillir 10 000 prisonniers. Lorsqu'il commença à être opérationnel, le camp fut subdivisé en plusieurs sous-camps[1]:

- un Stalag pour prisonniers de guerre issus des territoires occupés (Pologne, Belgique, Pays-Bas, France, sud-est de l'Europe et l'Italie après l'Armistice de Cassibile).

- un Oflag, camp pour officiers des armées défaites. En 1941, ce camp fut fusionné avec plusieurs autres oflags.

- un Marinelagger (malag) contrôlé par la Kriegsmarine et retenant captifs des marines et des officiers britanniques. À la fin de l'automne 1941, le camp est déplacé à Westertimke.

- un Internierungslager (Ilag) ou camp d'internement pour civils hostiles à la nation incluant des membres de la marine marchande britannique, cette section fut également déplacée à Westertimke.

Les prisonniers furent tout d'abord hébergés dans des tentes mais au printemps 1940, les internés construisirent des logements en maçonnerie. Par la suite, des baraquements préfabriqués en bois furent ajoutés. Courant 1941, il y avait plus de 100 baraques hébergeant les prisonniers, des latrines, des cuisines, un baraquement de confinement pour les punitions et le bureau du commandant. Il y avait en outre un hôpital (Reservelazarett X-B) et un camp de travail disciplinaire comportant deux baraques[1]. Dès 1940, à l'issue de la bataille de France, le camp est rempli au-delà de sa capacité, le stalag X-B fut alors agrandi pour pouvoir accueillir jusqu'à 30 000 prisonniers.

À l'automne 1941, certaines parties du camp furent supprimées ou déplacées pour accueillir davantage de prisonniers soviétiques à la suite de l'opération Barbarossa. Le camp administre alors une centaine d'Arbeitskommandos composés d'environ une trentaine de prisonniers destinés au travail forcé. Ils constituaient une main d'œuvre bon marché pour servir l'industrie et les exploitations agricoles délaissées par les Allemands enrôlés[1] - [2].

Il y avait une hiérarchie très claire dans la perception que les Allemands avaient des prisonniers. Au sommet, on retrouvait les prisonniers de guerre américains et britanniques, ils étaient généralement traités correctement et en respect de la Convention de Genève. Ils recevaient en outre de nombreux colis en provenance de la Croix-Rouge internationale, ils étaient par conséquent bien nourris sauf à la toute fin de la guerre, lorsque les canaux d'approvisionnement furent rompus. Les prisonniers d'Europe occidentale (français, belges) étaient également traités comme des prisonniers de guerre, mais ils étaient moins bien nourris et avait moins accès à l'aide internationale. Les Serbes et les Polonais échappaient au contrôle des observateurs extérieurs. Les Italiens qui arrivèrent à Sandbostel après étaient considérés comme des traîtres, tant par les Allemands que par les autres prisonniers et constituaient à ce titre les laissés-pour-compte de cette hiérarchie de prisonniers. Ils étaient mal nourris et, à partir de l'automne 1944, forcés de travailler pour la Wehrmacht ou étaient considérés comme des travailleurs civils forcés. Un groupe de détenus recevaient cependant un traitement encore moins enviable, il s'agissait des prisonniers soviétiques qui se voyaient tout simplement refuser le statut de prisonniers de guerre, ne recevaient aucun colis de l'aide internationale, ni observateurs. Leurs gardes avaient une autorisation spéciale permettant de les abattre. La dénutrition, le manque de place occasionnèrent des épidémies qui les décimèrent. Des milliers d'entre eux moururent de faim, de maladie ou à la suite des mauvais traitements infligés par les gardes. Ils furent enterrés dans des fosses communes dans le cimetière du camp (aujourd'hui cimetière commémoratif)[1].

En , l'ensemble des camps de prisonniers de guerre furent retirés du contrôle de la Wehrmacht et confiés aux SS d'Heinrich Himmler. Bien que ceci n'engendra pas de conséquence immédiate à Sandbostel, certains prisonniers de guerre d'autres camps plus proches de la frontière y furent déplacés.

En , un contingent d'hommes, de femmes et d'enfants en provenance de Varsovie est interné au camp[3].

Durant la phase finale de la guerre, 9 000 détenus de Neuengamme et ses sous-camps furent ainsi transférés à Sandbostel en [1]. Ils furent hébergés dans l'ancien Marlag où ils étaient bien gardés mais pour le reste, totalement livrés à eux-mêmes : ils ne reçurent aucune aide médicale malgré les maladies qui les frappaient. Les conditions de détention de ces détenus étaient effroyables, ils mourraient littéralement de faim. Le la plupart des membres de la SS emmenèrent avec eux plusieurs centaines de prisonniers dans une marche forcée. Après cet épisode, il fut autorisé aux prisonniers de se venir mutuellement en aide afin de distribuer au mieux la nourriture existante[4].

Détenus illustres

- Henri Chas, Compagnon de la Libération, chef de l'armée secrète de Haute-Loire puis des Corps francs de la Libération de la région R5.

- Giovannino Guareschi, journaliste et écrivain qui se trouvait parmi les prisonniers italiens qui pour la plupart étaient des soldats qui ne s'étaient pas rendus aux Allemands après l'armistice de Cassibile et qui écrivit pour le camp La favola di Natale (le conte de Noël) à Noël 1944.

- Léo Malet, arrêté dans la région du Mans, est transféré à Sandbostel. Il y rencontre Yves Deniaud avec lequel il organise des représentations théâtrales. Il est libéré en [5].

- Émile Meslé, l'ethnologue, y séjourne un temps avant d'être transféré au Stalag X-C.

- Charles Miller Fisher, neurologiste canadien qui servait comme lieutenant commander au sein de la Marine royale canadienne, y fut également interné à la suite du torpillage de son vaisseau[6].

- Noël Ottavi, politicien français, y meurt le [7].

- Édouard Quéau, résistant breton, y fut déporté à la fin de la guerre et mourut du typhus, contracté au camp, quatre semaines après sa libération.

Libération du camp

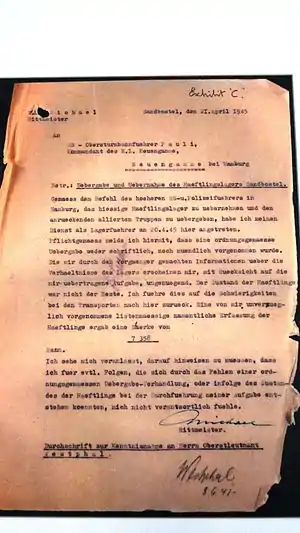

Le camp fut libéré par le 30e corps d'armée de l'Armée britannique, le à l'issue d'un combat contre la 15e Panzergrenadier Division. Le commandant du camp, réalisant cependant que l'issue inéluctable était proche avait déjà signé la remise du camp aux prisonniers conduits par le colonel français Marcel Albert. Le , jour même de la signature du document de remise aux prisonniers du camp, des estafettes sont envoyées au devant de la Guards Armoured Division à Zeven afin de faire état de la situation critique dans laquelle se trouvait le camp. Deux unités armées furent envoyées vers le camp mais les combats ne leur permirent de l'atteindre que le [8].

Les Britanniques découvrirent environ 15 000 prisonniers de guerre ainsi que 8 000 détenus issus de camps de concentration[8].

À la libération, le camp était divisé en trois zones. La première contenait les Alliés dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes mais qui répondaient néanmoins à la convention internationale de la Croix-Rouge. Les prisonniers soviétiques qui n'entraient pas dans ce cadre bénéficiaient de conditions nettement moins favorables. La troisième section était constituée d'environ 8 000 prisonniers civils vivant dans des conditions déplorables décrites par le corps médical militaire tout comme par les forces britanniques comme "extrêmement horribles", "partout, les morts et les mourants se côtoyaient dans les déjections humaines"[9]. Les conditions y étaient tellement déplorables que les forces britanniques y faisaient référence en parlant de "little Belsen" en comparaison de ce qu'ils avaient trouvé à Bergen-Belsen[2].

Le commandant des forces britanniques pour le nord-ouest de l'Allemagne, Brian Horrocks, interpellé par ces conditions sanitaires ordonna à la population civile allemande de contribuer au nettoyage et à l'ensevelissement des nombreux corps.

Comme à Bergen-Belsen et malgré les efforts des Alliés, des centaines d'ex-détenus mouraient chaque jour qui suivit la libération en raison des privations, du typhus ou d'autres maladies[8]. Selon les estimations, les morts à Sandbostel entre 1939 et 1945 se comptèrent entre 8 000 et 50 000[10]. Seuls 5 162 décès sont attestés. Les Russes estimèrent que pour leur seul contingent, 46 000 prisonniers y trouvèrent la mort mais ce chiffre semble exagéré[2].

Les détenus furent soignés et transférés vers un hôpital improvisé à l'extérieur du camp. L'ancien Marlag fut brûlé entre le 16 et le pour prévenir toute épidémie du typhus. Les 350 derniers patients quittèrent l'hôpital le [9].

Certains baraquements furent dédiés à l'emprisonnement de Nazis en attente de leur jugement[8].

- Libération du camp -

Les cimetières

La gestion des camps par la Wehrmacht rendait nécessaire qu'il y eut à proximité un cimetière. Initialement, les morts du Stalag X-B étaient enterrés à Parnewinkel où un camp de prisonniers de guerre durant la Première Guerre mondiale avait été basé. En raison de l'augmentation du nombre de morts en 1940, un second cimetière fut instauré à proximité de Sandbostel à environ 1,2 km du camp[10] - [11]. Si les non-soviétiques avaient droit à une sépulture individuelle, les Soviétiques en revanche étaient enterrés dans 70 fosses communes[11]. Ces sections incluant les fosses communes constituent le premier cimetière de Sandbostel (Gräberfeld 1). Entre 1954 et 1956, les corps non identifiés de 2 400 morts furent enterrés dans le second cimetière (Gräberfeld 2)[12].

Devenir du camp après guerre

Camp d'internement britannique

Dès le , les autorités militaires britanniques établissent un camp civil d'internement dans une partie de ce qui fut le Stalag X-B. Ce camp fut appelé "No. 2 Civil Internment Camp" ou, en abrégé, "No. 2 CIC" (camp civil d'internement no 2), il hébergea environ 5 000 prisonniers dont des membres de la SS. Très tôt, ils firent l'objet de programmes de rééducation visant à replacer ces Nazis dans une perspective démocratique. Dans cette optique, les prisonniers étaient autorisés à publier leur propre journal, Der Windstoss[13].

En commencèrent les jugements près la Spruchkammergericht réunie à Stade. Les détenus n'y furent pas jugés sur base de crimes individuels mais bien sur base de leur appartenance à une organisation criminelle comme cela fut déterminé par le procès de Nuremberg. La cour rendit plus de 3 500 verdicts s'étageant de quelques mois à six années d'emprisonnement. En raison du fait que la durée de la peine était calculée depuis le début de l'internement, de nombreux détenus furent libérés immédiatement à l'issue de leur jugement[13]. Les derniers détenus furent libérés le et le camp d'internement fermé, le [13].

Prison

En , le département de la justice de la Basse-Saxe y établit la Strafgefängnis Lager Sandbostel (Camp d'arrêt de Sandbostel). La prison compta rapidement 600 détenus emprisonnés pour des périodes allant de deux mois à deux ans, principalement pour atteinte à la propriété d'autrui. Ils occupaient six baraquements[14].

La prison comportait un petit hôpital, un atelier et une église protestante. Environ 110 personnes travaillaient dans ce camp, la plupart étaient des réfugiés allemands issus des territoires perdus après la Seconde Guerre mondiale. En 1952, en raison de la diminution du nombre de détenus, la prison est fermée[14].

Camp de réfugiés provenant de la RDA

Début 1952, une partie du camp sert de camp d'accueil d'urgence pour réfugiés issus de la République démocratique allemande. Le , le ministère fédéral aux réfugiés y établit le Notaufnahmelager Sandbostel pour jeunes réfugiés males âgés de 15 à 24 ans. En , un camp similaire pour femmes est établi à Westertimke. Ces deux camps étaient sous la supervision du Durchgangslager Uelzen-Bohldamm et d'un comité qui décidait individuellement de l'admission en Allemagne de l'Ouest ou à Berlin-Ouest. Les détenus recevaient également une aide pour décrocher un emploi ou un contrat d'apprentissage. La plupart des jeunes ne fréquentaient le camp qu'une ou deux semaines. En moyenne, s'y retrouvaient 800 jeunes et à Westertimke, 300 jeunes filles. La rotation journalière était à l'équilibre avec une centaine d'entrants pour une centaine de sortants. En tout, environ 250 000 jeunes hommes et 80 000 jeunes filles passèrent par le camp de Sandbostel[15]. Cette mission de réinsertion prit fin aux environs de 1960[10].

Entrepôt de la Bundeswehr

En 1963, l'armée allemande, recréée en 1955 prit possession des baraquements restants pour en faire des entrepôts de matériel médical. Dix années plus tard, la Bundeswehr renonça à cette commodité. Le ministère de la défense, après avoir néanmoins envisagé la construction d'un bâtiment sur le site lui préféra néanmoins le site de Seedorf[16].

Parc d'activités commerciales

En 1974, le parc commercial "Immenhain" s'établit dans la partie du camp qui n'a pas été dévolue à un usage agricole. Des entreprises comme des haras, un surplus, un magasin militaire et même une maison close s'y installent. Ces affectations ne prirent fin qu'avec la fondation d'un mémorial dans les années 2000[16] - [17].

Mémorial

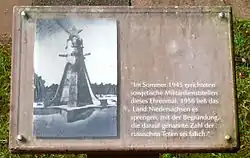

Un premier mémorial soviétique fut érigé dans le cimetière du site en 1945. Il fut détruit en 1956 sur ordre des autorités du district de Bremervörde et du ministère de l'intérieur de Basse-Saxe en raison du caractère exagéré du nombre de victimes revendiquées par les Soviétiques. Sur l'inscription, on pouvait en effet lire: "Hier ruhen 46.000 russische Soldaten und Offiziere, zu Tode gequält in der Nazigefangenschaft" (Ici reposent 46 000 soldats et officiers russes torturés à mort dans les geôles nazies)[18]. Les dépouilles de la plupart des défunts non-soviétiques avaient été rapatriés dans leur pays d'origine. Les Italiens furent inhumés à nouveau dans le cimetière commémoratif de Hamburg-Öjendorf (de). Seules environ 170 tombes individuelles de prisonniers polonais, yougoslaves ou de nationalité non-établie reposent encore dans le cimetière de Sandbostel[10].

Une association a été créée en 1992 pour veiller à la maintenance du site. Depuis cette année, la plupart des baraquements furent protégés ou classés en raison de leur intérêt patrimonial et commémoratif. La création d'un mémorial sur le site se heurta à une forte désapprobation locale[19]. En 2004, la fondation Stiftung Lager Sandbostel est instituée. Après trois années de préparation, le Gedenkstätte Sandbostel (mémorial de Sandbostel) est ouvert en 2007. En , une exposition permanente y est inaugurée. Sur l'ensemble des 150 baraquements, plus de 20 ont été conservés (la plupart dans la zone qui hébergeaient les prisonniers de guerre soviétiques). La plupart a conservé sa configuration d'origine, d'autres ont été altérés par les différentes affectations données au fil du temps à ces bâtiments[10] - [20] - [21].

Galerie

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stalag X-B » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Kriegsgefangene im Stalag XB (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) Knut Henkel, « Mehr als nur Gedenken in "Klein Belsen" (German) », TAZ, (consulté le )

- Ministère de la guerre, état-major de l'armée, 5ème bureau, Documentation sur les camps de prisonniers de guerre (Secret)

- (en) « KZ-Häftlinge im Stalag X B (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- Léo Malet, La vache enragée, autobiographie, éd. Hoëbeke, 1988, p. 157 et sq.

- (en) A. H. Ropper, « C. Miller Fisher », Annals of Neurology, vol. 72, no 1, , p. 1–3 (DOI 10.1002/ana.23657)

- « Livre-Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation »

- (en) « Die Befreiung der Kriegsgefangenen und der KZ-Häftlinge (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) Clifford Barnard, Two weeks in May 1945 : Sandbostel Concentration Camp and the Friends Ambulance Unit, Londres, Quaker Home Service, , 132 p. (ISBN 978-0-85245-315-5, OCLC 247734829)

- (en) « Sandbostel camp flyer », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « Kriegsgräberstätte Parnewinkel (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « Kriegsgräberstätte in Sandbostel (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « No 2 CIC – Internierungscamp der britischen Armee (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « Strafgefängnis (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « Notaufnahmelager für jugendliche DDR-Flüchtlinge (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) « Weitere Nachnutzung (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

- (en) Jochen Bölsche, « Vergessene Orte - Kannibalen im Stalag XB (German) », Spiegel, (consulté le )

- (en) « Kriegsgräberstätten als Lernort: "Sandbostel" (German) », Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (consulté le )

- (en) Solveig Rixmann, « Stalag XB nahe Sandbostel (German) », Weser-Kurier, (consulté le )

- Scheurmann Ingrid, Sandbostel (German), Monumente, p. 16–18, août 2013, (ISSN 0941-7125)

- (en) « Gedenkstätte Lager Sandbostel (German) », Stiftung Lager Sandbostel (consulté le )

Bibliographie

- Borgsen, W./Volland, K. (2010), Stalag X B Sandbostel, Édition Temmen, (ISBN 978-3-926-95865-5).

- Ehresmann, A. (2013), Das Stalag X B Sandbostel. Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers (German). In: Gedenkstättenrundbrief Nr. 171 (09/2013), p. 19-31. Available online at

Liens externes

- Documentation and Memorial Site Sandbostel (German)

- The camp on the website of the Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

- « Brochure du camp en Français », sur www.stiftung-lager-sandbostel.de, (consulté le ).