Flottage du bois dans le massif des Vosges

Le voilage et le boloyage sont les deux formes de flottage du bois pratiqués dans le massif des Vosges depuis le Moyen Âge[2].

Le premier consistait à assembler des grumes ou des planches en trains de radeaux solidaires conduits par des flotteurs ou « voileurs ». Le second désignait le flottage à bûches perdues, une pratique très ancienne dans le monde pour transporter les arbres abattus ou les bûches à moindre coût sur l'eau. Dans les zones germanophones, les mêmes pratiques sont désignées respectivement par les termes Flözerei et Wildflözerei.

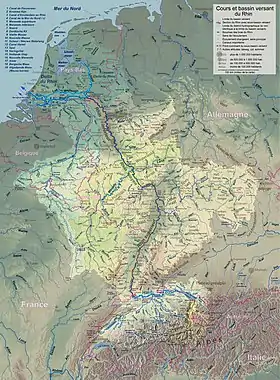

La quasi-totalité des rivières flottables en trains de bois se trouvait sur le versant lorrain. Le flottage à bûches perdues était, en revanche, beaucoup plus généralisé comme partout en France et en Europe même si le versant haut-saônois du massif vosgien n’est pas très représenté dans cette activité. La Saône et le Côney prennent, en effet, leur source dans le seuil de Lorraine au pays de la Vôge qui n’est plus tout à fait dans le massif vosgien à proprement parler. Le Dictionnaire hydrographique de la France[3], contenant la description des rivières et canaux flottables et navigables dépendant du domaine public au XIXe permet d’avoir une idée globale des cours d’eau qui ont été flottables à cette époque et un peu avant. Si l’on écarte les tout petits ruisseaux où le flottage à bûches perdues a été occasionnellement pratiqué ou pour des volumes trop négligeables, les cours d’eau qui ont connu le flottage appartiennent quasi tous au bassin versant du Rhin avec les gros sous-bassins de la Moselle en Lorraine et de l’Ill en Alsace. Si l’on ajoute le Côney et la Saône flottables sur une infime partie du département des Vosges, quelques bois flottés se dirigent dans le bassin du Rhône vers la Méditerranée. Sur le versant alsacien, il faut remonter au XVIe siècle pour trouver du flottage en trains sur la Thur. Le flottage est intimement associé à une autre activité symbolique du massif vosgien : le schlittage. Avant la construction des routes forestières ou des lignes de chemin de fer au sein même des massifs forestiers denses, les schlitteurs descendaient les bûches dans la vallée pour qu’elles soient jetées dans la rivière par les ouvriers-forestiers au service des flotteurs[4]. Trois rivières ont connu plus longtemps que les autres le flottage en trains : la Moselle et des deux affluents droits, la Sarre et la Meurthe. À l'échelle européenne, le flottage du bois dans le massif vosgien reste néanmoins modeste d'une part par la taille des flottes, d'autre part à cause du faible degré de flottabilité des cours d'eau dans les Hautes-Vosges dont certains secteurs longtemps inaccessibles regorgeaient paradoxalement de bois et d'essences d'arbres longtemps très recherchés par les négociants et la marine. Concurrent des montagnes boisées de la Forêt-Noire en Allemagne voisine, le flottage du bois vosgien servit d'abord à alimenter les grandes agglomérations en marge du massif[N 1], et, quand le bois fut exporté au-delà du Grand-Est, il fut majoritairement tourné vers l'Europe du Nord, en particulier les Pays-Bas avec la plaque tournante du port aux bois de Dordrecht.

Aspects linguistiques et jargon des flotteurs

Traiter du flottage implique une immersion systématique dans les langues régionales qui ont influé sur le jargon professionnel des métiers du bois vu qu’il s’agit d’une activité artisanale très ancienne, antérieure au XVIIIe siècle et à la politique linguistique unificatrice de la Révolution. Les termes de flottage varient donc fortement de région en région. Les flotteurs ont surtout besoin de désigner les parties des radeaux, les outils pour l’assembler ou le pousser et bien sûr les types de cours d’eau avec leurs aménagements respectifs.

Deux aires linguistiques du massif vosgien

Le massif des Vosges est traversé par une frontière linguistique germano-romane. Il faut donc de prime abord distinguer la terminologie propre à chaque côté. Chaque versant s’apparente à l’aire linguistique auquel il appartient comme la partie alsacienne qui partage les termes avec les terres alémaniques voisines ou les Mosellans qui se rapprochent davantage du francique sarrois. De l’autre côté, les Lorrains partagent également des termes communs avec les langues d’oïl, mais on y trouve aussi des mots très spécifiques.

L’autre facteur qui explique la persistance de termes dialectaux chez les flotteurs comme dans d’autres domaines artisanaux d’ailleurs est qu’au moment où le flottage commence à prendre de l’ampleur en Europe occidentale, donc au XVIe siècle, la Lorraine et l’Alsace n’appartiennent pas encore au royaume de France. Ce sont pour la France des terres étrangères. L’Alsace est annexée à la France au XVIIe siècle et la Lorraine au XVIIIe. Les deux appartenaient alors au Saint-Empire romain germanique. Les flotteurs lorrains et alsaciens ont d’abord parlé leur langue régionale en plus du jargon de leur métier. Ceci fut d’ailleurs un atout non négligeable pour les flotteurs alsaciens et mosellans qui écoulaient leurs marchandises dans le bassin rhénan germanophone, mais aussi pour les Lorrains romans qui commerçaient avec la Champagne ou les deux Bourgogne. En effet, l’ingénieur Henri Louis Duhamel du Monceau explique en 1766, c’est-à-dire exactement l’année de la réunion du duché de Lorraine au royaume de France, que les sapins étaient divisés en deux catégories à leur arrivée au port à bois de Paris : d’un côté le « bois françois » qui provenait de Bourgogne, du Bourbonnais et de Champagne (La dernière est aujourd’hui intégrée au Grand-Est !) ; de l’autre côté les « bois étrangers qui se tirent des forêts de Vauge[N 2] en Lorraine »[5] - [6].

À l’inverse, les ducs de Lorraine qui pratiquaient une politique protectionniste aux XVIe et XVIIe durent légiférer pour obliger les flotteurs à déclarer la part des bois lorrains et celle des bois étrangers dans leurs flottes vu que les derniers étaient assujettis au droit de haut-conduit[7], c’est-à-dire une taxe pour les étrangers qui transportent des marchandises à l’entrée et à la sortie du territoire. Dans le même esprit de se prémunir de la concurrence et pour garantir leur approvisionnement, certaines villes suisses comme Zurich, Lucerne, Bâle ou Berne, édictèrent entre 1250 et 1357 des interdictions d'exporter le bois des montagnes suisses, puis surveillèrent le marché du bois à l’exportation par des tarifications clairement protectionnistes[8].

Diversité et singularité de l’aire vosgienne romane

La diversité phonétique caractérisent les dialectes d’une région donnée, il n’existe pas une forme plus normative qu’une autre pour désigner les choses. Dans la mesure où le flottage en trains de planches ou de bois s’est maintenu plus longtemps sur le versant roman du massif des Vosges, et plus spécifiquement dans les vallées de la Meurthe et de la Sarre, les articles et les travaux divers qui traitent du flottage dans la partie montagneuse du Grand-Est ont tendance à reprendre systématiquement les termes de ces régions qui se trouvent dans l’aire dialectale du vosgien : le vosgien de la montagne pour Raon-l'Étape et l’extrémité septentrionale de la zone au Donon qui fait transition avec le patois du pays de la Seille et étangs sur Abreschviller, Niderhoff et Lorquin[9].

Radeaux, flottes ou trains de bois

Il est intéressant de constater que les auteurs et chercheurs sur ce sujet passent par la forme francisée tant au niveau phonétique que graphique. Le terme patoisant est cité entre guillemets comme le serait un mot étranger. Dans les Vosges romanes, le mot pour illustrer ce cas de figure est exemplaire ; le flotteur est un « voileur » dans sa forme francisée et le « oualou » dans l’une de ses formes vosgiennes qui, force est de la reconnaître, rappelle davantage une langue exotique qu’un patois français. La forme « voile » pour désigner une flotte est la plus répandue dans les ouvrages publiés. Elle crée une confusion gênante car d’aucuns penseront de suite qu’il y a un rapport avec la voile ou le voile. Or le mot pour la voile en vosgien n’est pas le même que pour le train de bois : une « wéle » (=ouéle)[10] dans le pays du Donon au nord ou un « woéle » (ouoéle) dans les Vosges méridionales ou un « vâle » dans le patois de la montagne pour le désigner le voile.

Cela tient essentiellement au choix de la graphie de la consonne spirante labio-vélaire voisée qu’on peut écrire comme un w similaire à celui de l’anglais dans « white » ou comme une semi-voyelle [u̯]. Léon Zéliqzon, l’abbé Hingre et beaucoup d’autres dialectologues ont préféré la graphie en [w] à [ou] :

- une wole (prononcé : [wɔl])[11] : un train de bois, une flotte ;

- un wolou (prononcé : [wɔlʊ])[11] : un flotteur ;

- wolè, wolèye (prononcé : [ wɔlɛ, wɔlɛj])[11] : conduire un train de bois, une flotte ;

- le wolêje, wolége (prononcé : [wɔl wɔlɛʒ,wɔleʒ])[12] : le flottage ou « voilage » en français régional.

Pour résumer, le conducteur d’une « voile » (wole, wale) est un « voileur » (wolou, walou) qui voile (wole, wale) du bois ; il fait du « voilage » (wolège, walége)[N 3]. Le receveur du péage de Châtel-sur-Moselle écrit au XVIe siècle une « valle » quand il parle de la flotte de bois qui passe dans sa ville. C’est la prononciation de la plaine sous-vosgienne mais aussi du pays messin, de la Nied française et du Saulnois. C’est ce mot qui, orthographié à la française de manière moderne, se prononce « voile » pour éviter d’écrire « ouale » (prononcé : [wal] ou (localement : [wɒl])). Il faut néanmoins rester prudent et rechercher l’étymologie du terme lorrain « wale » avant de faire le lien avec la voile (vwal).

Il ne faut pas non plus écarter l’influence des langues germaniques voisines auxquelles le vosgien a emprunté plusieurs mots. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de pratiques socio-culturelles et artisanales très représentées côté alsacien. On pense par exemple souvent dans les Vosges romanes au terme Schlitte qui a supplanté le terme « trainault » que l’on lit encore dans les textes officiels du duché de Lorraine dans l’ancien régime. Il existe en effet des parentés intéressantes entre la « wále » des flotteurs vosgiens et :

- le Schwall, Schwáll des Alsaciens, Souabes et Bavarois qui désigne le pertuis, la vanne ou la planche qui retient l’eau dans les canaux d’irrigation ;

- la Walle, Wáll, Well des Alsaciens et Souabes qui désigne un fagot de petits bois, une botte de paille, donc ce qui est assemblé par des liens ;

- la Well, Welle, Walle des Lorrains franciques, Rhénans et Palatins qui désigne aussi un fagot de petits bois d’une largeur de 1,50 m[13].

Bolèye

Presque généralisé sur toutes les rivières du massif vosgien pendant des siècles, le flottage à bûches perdues consiste à jeter les bois à l’eau sans les lier. C’est le moyen de transport des grumes et des bûches le moins coûteux à l’époque où il n’existait aucune route forestière, aucune voie de chemin de fer, ni même de sentier assez large dans le thalweg. D’abord, il fallait faire parvenir le bois sur les rives des cours d’eau ; Les bûcherons et débardeurs faisaient glisser les troncs sur la pente enneigée ou à l’aide de glissoire plus ou moins aménagée. Sinon, les bûches étaient également descendues à l’aide d’une schlitte. Ce type de flottage très ancien et encore pratiqué dans quelques régions du monde était plus réglementé qu’il n’y paraît. Il ne suffisait pas de jeter les pièces de bois dans la rivière. Il fallait organiser les lâchers en concertation avec les communes traversées et surtout les propriétaires de moulins, scieries et usines qui disposent d’un barrage-écluse. Dans les Vosges sarroises, le bois transporté de cette manière en une fournée s’appelait la « bolèye » (variantes ailleurs: bollée, baulée)[14]. Suivant les régions, le flottage à bûches perdues est ainsi désigné par « bolloyement », « bolovage » ou « boloyage »[15] car le verbe intransitif « bolier » signifie « flotter sur l’eau ». Il ne faut pas le confondre avec un verbe proche, « boller » (variantes : bouler, baler) qui veut dire « marcher sur quelque chose » ou « troubler l’eau » avec une grande perche par exemple pour les pêcheurs[14]. En amont des rivières flottables, le bois « boliant » ou les bûches étaient poussés à la perche par des journaliers, placés sur les rives, sur des rochers ou sur une passerelle par exemple. La crainte du boloyage était le bois fondrier c’est-à-dire celui qui est trop lourd ou trop dense ; il coule au fond de la rivière : dans le massif vosgien roman, on parle de bois noyons[16]. On dit également des bois canards[17]

Terminologie du versant germanophone

Pour le terme du radeau de bois, la façade alsacienne du massif vosgien et les versants franciques des Vosges du Nord font partie d’une grande aire linguistique du sud-ouest du bassin germanophone, globalement le bassin rhénan de la Suisse à Düsseldorf : la forme « Floz » (prononcé : [floːts, floːds]) avec toutes ses variantes phonétiques domine très largement. Elle diverge donc de la forme allemande standard « Floß » (prononcé : [flōs]) par sa consonne affriquée finale même si celle-ci est attestée dans quelques rares secteurs très localisés dans la zone rhénane. En Alsace, le radeau ou train de bois est un « Floz » ou « Flos » (Pluriel :Flééz, Fléés). Le flotteur est un « Flözer » ou « Fléézer ». Transporter du bois par flottage se dit « flöze » ou « flééze ». Les termes sont par conséquent identiques à ceux des terres de flottage traditionnelles que sont la Forêt-Noire alémanique[18], la Souabe[19] et la Suisse[20] voisines. En Lorraine germanophone, les locuteurs franciques rhénans, mosellans et luxembourgeois appartiennent à un bassin plus large qui va du Rhin inférieur à Lauterbourg ou Sarrebourg, et du Luxembourg à la Hesse[21] méridionale. Le radeau ou train de bois se dit également « Floz »[22] (variantes : Flouz, Fliz, Fluz, Fléz, Flöz) avec des voyelles longues ou diphtonguées, mais il existe aussi la forme « Flotz » ou « Flutz »[23] avec une voyelle brève (prononcé : [flɔts]). Comme en alsacien, le flotteur est un « Flözer » ou « Fléézer » (variantes sur tout le bassin mosello-rhénan :Flozer, Flouzer, Fliezer, Flüzer)[24] et le verbe est « floze » ou « flotze » (Variantes sur tout le bassin mosello-rhénan :fleeze, flöze, flözeln[25])

Histoire et réglementation du flottage sous la souveraineté des ducs de Lorraine

Du XIVe au XVIIIe siècle, le versant occidental du massif des Vosges est situé majoritairement dans le duché de Lorraine dans le Saint-Empire romain germanique avec un statut d’autonomie quasi-totale avant son annexion par la France en 1766. Il faut ajouter le comté de Salm, notamment pour son fief, la seigneurie de Blâmont, traversée par la Meurthe flottable. Le comté de Salm deviendra la principauté de Salm-Salm qui intégrera la France en 1793. Pour la Moselle flottable[26], il fallait composer également avec le comté de Vaudémont intégré au duché de Lorraine en 1508 . Enfin pour la Sarre, il fallait tenir compte de la législation de la principauté épiscopale de Metz (Celle passera plus tôt à la France en 1552) et du comté de Dabo. Le flottage était donc essentiellement réglementé par le droit coutumier de Lorraine, plus tard par les arrêts et ordonnances des ducs de Lorraine. Le premier acte rédigé réglementant le flottage date du 2 juin 1302[27] par le duc Ferry III de Lorraine pour trouver un accord avec le comte de Salm et l’abbé de Senones. Le comté de Salm est traversé par le ruisseau de la Ravine, affluent droit de la Meurthe, qui est flottable à bûches perdues. Donc ses bois arrivent dans les terres lorraines avant la confluence des deux cours d’eau. Le texte fixe les redevances à percevoir pour le passage du bois flotté à Azerailles, accorde les autorisations nécessaires pour le passage des bois sur le territoire lorrain et définit les travaux de curage de la Meurthe. Le second acte officiel remonte au 1er janvier 1389 accord entre le duc Jean de Lorraine et le seigneur de Blâmont ; il doit régler un contentieux entre les gouverneurs des « passages de l’eau » de Deneuvre et Ménil, et les flotteurs de Raon-l'Étape qui trouvent le péage excessif[27]. Dans la seigneurie de Blâmont, en dehors du soin des digues, des chaussées, des moulins et des scieries, il faisait partie des attributions de la gruerie la perception des redevances pour les droits de flottage, de paxon (pâture), de pêche, d’affouage et le paiement des sagards (scieurs, forestiers)et des gardes. Ce poste n’avait jamais été évoqué au début du XVIe. Les ducs lorrains l’instituèrent vers 1546 en raison du développement rapide que connut l’industrie du bois à ce moment-là[28].

Exploitation forestière et principaux consommateurs de bois

L'activité du flottage évoluera et s'intensifiera au fil des siècles en fonction des besoins et en fonction des nouvelles activités industrielles encouragées par les seigneurs laïcs et ecclésiastiques. Les plus grands consommateurs de bois pendant l'ancien régime sous le règne des ducs lorrains étaient en termes de volume par ordre décroissant les suivants[29] :

- les « usagers », donc le gros de la population pour le bois de chauffage ;

- les propriétaires des forêts pour :

- le bois de fagotage des salines,

- le bois de chauffage et de service des mines,

- l'entretien des bâtiments appelés « usuines » :

- les maisons seigneuriales,

- les châteaux,

- les moulins,

- les battants,

- les bâtiments agricoles,

- le chauffage accordé à tous les officiers de l'administration ducale ou seigneuriale.

Dans les archives des grueries, les termes d'« amoisonnement » ou « affortage » apparaissent fréquemment; un amoisonné est un riverain qui peut se servir dans une forêt voisine moyennant une redevance fixée par le propriétaire, non permanente et renouvelée tous les ans[30]. Cela concerne essentiellement le bois de travail et d'industrie. Les pièces relatant les litiges et les délits autour de l'amoisonnement montrent qu'il n'était pas facile de contrôler sur place s'il y avait des abus de la part des riverains venant se servir dans les forêts ducales. Cela tient entre autres à la surface importante des forêts et probablement aussi au manque de personnel sur le terrain[31].

Dans les campagnes de Lorraine, on différenciait les ouvriers et artisans travaillant « sur le bloc » de ceux qui consommaient plutôt du charbon de bois. Les ouvriers travaillant sur le bloc étaient[30] :

- les charrons nommés localement « rouyers » ;

- les menuisiers ;

- les tonneliers ;

- les cuveliers ;

- les sabotiers.

Les paysans, fermiers et métayers recherchaient avant tout le bois pour leurs outils et les menus ustensiles nécessaires à leurs activités quotidiennes. Les métiers qui consommaient plus du charbon de bois étaient les maréchaux-ferrants dits localement « maréchaux »[N 4], les taillandiers[N 5], les arquebusiers[N 6] et les serruriers[30].

Salines lorraines dépendantes du bois flotté

À partir du XVIIe siècle, les salines lorraines ont été successivement acquises par les ducs lorrains qui deviennent en droit des biens régaliens dont la vente des produits est au seul profit de l'État. Les souverains visaient ici un monopole très lucratif pour l'époque. Pour faire fonctionner les fourneaux et les poêles à cuire le sel, les salines s'alimentent d'abord dans les forêts environnantes. La technique de l'évaporation des eaux salifères implique une forte consommation en combustible pour les longues périodes de chauffe. C'est pourquoi les salines gagnèrent les domaines forestiers de plus en plus lointains[32]. C'est à partir de cette époque que le flottage du bois à bûches perdues devient un maillon indispensable de l'activité salicole. Le bois parcourt des distances de plus en grandes et seuls les cours d'eau peuvent fournir ce combustible en grande quantité sans augmenter les frais de transport. De ce fait, il fallut trouver un compromis avec les seigneurs ecclésiastiques et laïcs qui possédaient également des forêts dans le massif vosgien comme les évêchés ou les abbayes qui disposaient de droits régaliens. Les ducs prenaient le plus souvent à bail les forêts seigneuriales, essentiellement par contrat d'acensement à long terme. Parfois, ils achetaient ces forêts en fonds et superficie au risque de s'endetter[32].

Chaque saline recevait une affectation et devait collaborer avec les officiers forestiers locaux. La saline devait percevoir son bois de chauffe sur un périmètre de forêt prédéfini: il était établi avec précision pour répondre aux besoins de la saline. En contrepartie de ce traitement spécifique, elle ne pouvait pas dépasser le périmètre et le quota fixés[32]. La saline de Dieuze nécessitait par exemple 25 000 arpents au début du XVIIe siècle[33].

Les salines les plus importantes de la Lorraine étaient principalement situées dans le bassin versant de la Meurthe et surtout son affluent la Seille :

- Marsal qui héberge aujourd'hui le musée départemental du sel ;

- Moyenvic ;

- Vic-sur-Seille ;

- Château-Salins ;

- Dieuze ;

- Sarralbe ;

- Burthecourt-aux-Chênes ;

- Rosières-aux-Salines.

Obligation des riverains

Au XIVe siècle, le curage fixé par le droit coutumier était obligatoire pour tous les riverains qu’ils fussent nobles, bourgeois ou simples fermiers[27]. Henri II de Lorraine rendit à Nancy, capitale du duché, le 10 mai 1610 une ordonnance dont l’article no 2 autorise à Rosières-aux-Salines le passage des « bois de flotte venant des montagnes de Vosges » car ils sont destinés à l’entretien et à la réparation des vannes et écluses qui jalonnent la Meurthe. Après la guerre de Trente Ans qui a dévasté le duché de Lorraine, il fallut remettre de l’ordre dans les affaires courantes et notamment pour la préparation et l’aménagement des cours d’eau. De nombreux propriétaires riverains ne reviennent pas sur leurs biens, peut-être parce qu’ils sont décédés ou partis en exil par refus de l’occupation militaire française. L’ordonnance du 8 avril 1664 enjoint aux riverains de curer les cours d’eau qui passent sur leurs terres, à charge pour les maires et la police locale de vérifier que le travail a été fait ou bien de contrôler que quelqu’un habite encore à cet endroit. L’ordonnance fut confirmée par arrêt du 12 mars 1698[27]. Le curage des cours d’eau semble poser problème de manière récurrente car un arrêt du 13 avril 1752 publié par la Commission de la Réformation des salines de Lorraine rappelle que les riverains doivent curer les rivières mais aussi de penser à réparer les « bordages ». La commission doit réitérer sa demande le 9 janvier 1754 : elle réclame avec fermeté qu’on laisse la Meurthe libre pour le flottage et le boloyage, que rien ne soit bâti ou planté sur les rives[27]. L’autre litige qui revient fréquemment dans le cadre du flottage est le chômage imposé aux moulins et usines traversés par les flottes ou les bolées. Associé à ce problème récurrent, le vol des pièces de bois échouées sur les rives des propriétaires ou coincées dans les vannes des moulins inquiétaient les autorités car, si le bois n’avait pas une grande valeur marchande en soi, les salines qu’il permet de faire fonctionner apportent des revenus considérables aux souverains lorrains. Il faut donc limiter la perte et trouver un compromis avec les propriétaires de moulins et manufactures[27]. Dans l’arrêt du 19 juin 1719, Léopold Ier de Lorraine s’inspire de la législation française qui prévoit une compensation en cas de chômage total ou partiel pour les moulins si « une diminution de mouture » est avérée.

Lorsque les bûches échouent sur les rives ou coulent, on parle de « bois noyons » dans les Vosges gréseuses[34]. L’ordonnance du 16 décembre 1729 interdit aux articles 7 et 8 de ramasser le bois noyon ou échoué car il est destiné aux salines de Dieuze, Château-Salins et Rosières-aux-Salines[27]. Les salines de Lorraine ont bénéficié d’un statut particulier. Des ordonnances spécifiques réglaient le flottage du bois qui leur était destiné comme l’arrêt du Conseil d’État des 9 et 13 juin 1733 pour Rosières-aux-Salines[35] ou celui du 3 août 1733 pour les salines de Dieuze et Château-Salins[36]. Il est interdit de s’approprier le bois noyon ou tout autre dans les temps du flottage destiné à l’usage de la saline de Rosières. Le fermier général du duc avait l’obligation d’amasser et de mettre en corde les bois aussi vite que possible et de dédommager ou indemniser les propriétaires riverains des dommages qu’ils auront pu occasionner par la recherche et le dépôt desdits bois. Cette indemnité est réglée de gré à gré sinon à dire d’experts. En cas de récidive, le coupable était puni par des coups de fouet et peut être banni de Lorraine pour 9 ans. En revanche, les nobles et les personnes disposant de privilèges pouvaient s’approprier ce bois sans sanction s’il est échoué pendant plus de 4 mois[27]. Or, comme le Fermier général des domaines et gabelles de Lorraine manquait de temps pour récupérer tous les bois noyons avant ce délai de 4 mois, la perte restait assez importante aux yeux des autorités ducales. En conséquence, le 15 juin 1733, l’interdiction de ramasser les bois noyons ou échoués est prononcée pour tout le monde et sans durée maximale. Les agents assermentés au service de l’état, qu’ils soient de la police, de la gruerie ou autres juridictions étaient tous habilités à dresser des procès-verbaux contre les contrevenants. Les meuniers devaient attendre 40 jours pour s’approprier le bois coincé dans leurs vannes. En 1767, la Cour des Comptes enjoint aux moulins de ne pas fermer les écluses pendant 24 heures après le passage des flottes afin de ne pas affaiblir le débit du courant[27].

Obligations des flotteurs

Les flotteurs doivent s’acquitter des impôts et droits de passage. Pour les flotteurs qui en sont par ressortissants lorrains, ils doivent régler le haut-conduit à l’entrée et à la sortie du territoire ducal[27]. Le montant du haut-conduit est fixé par le duc lui-même. Le 27 mai 1592, le duc fixe le droit de passage à Condé Si le marchand de bois refuse de payer le droit de passage, le bois est confisqué et vendu à hauteur du droit redevable. Néanmoins, si le bois flotté est pour le duc ou l’évêque de Metz ou pour les salines royales, certains marchands pouvaient obtenir une franchise d’impôt délivré par un passeport qui mentionne quantité et destination[27]. Les Fermiers des péages vérifiaient les quantités réelles et le notifiaient au dos du passeport pour éviter les abus.

L’arrêt de la Chambre des Comptes de Lorraine du 14/4/1733 conserve l’obligation de payer des droits de Haut-Conduit d’entrée et de sortie pour tous les produits en précisant l’origine, la quantité et la qualité du bois par exemple[37]. Cela vaut pour les marchandises transportées sur terre comme sur l’eau. Les bois de Hollande étrangers passant par la Lorraine paient le droit de Haut-Conduit à l’entrée et à la sortie du territoire selon les tarifs de 1704 et 1604, ce qui provoque les protestations des « marchands de bois par eau », les ducs de Lorraine n’ont aucun intérêt à baisser voire supprimer ce péage de transit : les marchands de bois de Hollande achètent et font façonner leurs bois dans les forêts du Comté de Nassau, du duché de Deux-Ponts-Bitche, des Pays de Trèves, du Luxembourg, du comté de Dabo, des Trois Evêchés et autres pays étrangers. Mais les transporteurs doivent le plus souvent traverser le territoire lorrain dans ce maillage pluri-étatique qu’était la région à l’époque. Achetés ou pas en Lorraine, trop de bois destiné à la Hollande se transporte par voie terrestre ou fluviale en Lorraine sur les bords des rivières de la Sarre, la Blies, la Moselle et autres sans payer aucun droit, ni faire de déclaration. Les receveurs ducaux peuvent difficilement vérifier la provenance des bois sur la seule déclaration des marchands qui prétendent que tous viennent de Lorraine car le bois lorrain n’est pas assujetti à ce haut-conduit. La fraude pour les bois flottés existait aussi sur la Vezouze à Blâmont et sur la Meurthe à Raon-l’Étape.

- Les bois qui arrivent au port d’assemblage de Blâmont proviennent des forêts de Lorraine, de Salm, de Cirey-sur-Vezouze, de Saint-Quirin et des Trois Evêchés ; grosso modo, ce sont les secteurs boisés du centre-nord du massif vosgien dans les départements actuels de Moselle et Meurthe-et-Moselle autour du massif du Donon. Cela concerne de nombreuses essences. Ces bois sont jetés à la source de la Vezouze pour les acheminer à Cirey par boloyage. À Cirey, ils sont mis en flotte sans distinction de provenance.

- Les bois qui arrivent au port d’assemblage de Raon-l'Étape sont négociés par des marchands qui achètent dans le comté de Salm et d’autres forêts de Lorraine ducale. Les bois sont façonnés et conduits sur la Plaine et la Meurthe, mélangés et confondus sans se préoccuper de la provenance.

L’arrêt impose de déposer une copie des actes de ventes, des traités et des déclarations de bois transportés[38].

Avant chaque bolée, les flotteurs construisent des estacades pour contourner et éviter les vannes et les moulins. Par ailleurs, les gros sinistres sont à la charge des flotteurs. Le 2 juin 1592, les flotteurs doivent prévenir le prévôt de Nancy de leur arrivée[27]. « De même, quand le flottage des bois était pratiqué en trains, les flotteurs ménageaient un pertuis de flottage[39]. C'était une mesure capitale car les flotteurs devaient collaborer étroitement et en bonne intelligence avec les autres acteurs économiques de la région: dès le XVIe siècle, la première ressource exploitée par les souverains lorrains fut celle du bois : les rivières flottables et bolovables alimentaient en premier lieu les scieries, les moulins des drapiers et les papetiers[40].

Une ordonnance de la cour des comptes d’octobre 1619 qu’il faut libérer la rivière remplie de bois dans les huit jours une fois qu’il est arrivé au barrage d’arrêt. Avec l’accumulation des flottes au XVIIIe siècle, la cour des comptes arrête le 13 avril 1736 que les bois et les trains de planches ne peuvent rester que 24 heures au port de Nancy et qu’il est interdit de les faire passer par le canal des grands moulins[27].

Bolées

Démarré au début du Moyen Âge, le boloyage a été pratiqué sur les rivières de taille modeste : Vezouze, Sarre, Rabodeau, Plaine, Mortagne, Vologne, Moselotte, Ravines, Hure, Herbas, Châtillon, Vaçon. Marqué au sceau des acheteurs, les bois sont jetés dans la rivière en amont. Une fois arrivé au port d’arrivage, le bois est trié. En Lorraine, il y avait deux bolées par an[27]:

- la bolée Saint-Georges (avril)

- la bolée Saint-Rémy (octobre)

Le flottage à bûches perdues connut un essor considérable aux XVIe et XVIIe, notamment sur la Moselle comme ce fut surtout visible à Metz ; cela est dû à l’expansion des villes et la progression de la construction navale, notamment pour le port fluvial de Metz, mais aussi pour le bois de Hollande. Le boloyage concerne en premier lieu les salines et les usines. La Chambre des comptes de Lorraine passait tous les ans des marchés avec les marchands de bois pour approvisionner les salines. Avec la fermeture des salines de Rosières en 1760, le déclin du boloyage vosgien est amorcé, mais il survit encore jusqu’en 1870 pour la cristallerie de Baccarat.

Le boloyage dans le duché de Lorraine sous les règnes de Charles III de Lorraine et Henri II de Lorraine connaît un essor certain en même temps que le développement de la ville de Nancy qui passera d’une petite ville provinciale à une vraie capitale ducale avec toutes les attributions majeures qui incombe à un siège du pouvoir[41]. Au milieu du XVIe siècle, Nancy est certes déjà capitale du duché de Lorraine, mais le pôle économique du duché est concentré à Saint-Nicolas-de-Port où il y a d’ailleurs un port au bois pour les pièces arrivant sur la Meurthe. De fait, la population a doublé de 1550 à 1600, puis presque encore doublé de 1600 à 1628. Pendant très longtemps, les ducs de Lorraine ont cru pourvoir s’approprier la cité indépendante et commerçante de Metz pour en faire leur capitale. Mais les « cittains » de Metz ont jalousement gardé leur indépendance et ont préféré l’offrir au roi de France en 1552 plutôt que de passer sous l’autorité de la Lorraine. Une fois la chose entendue et scellée par un accord bilatéral entre le royaume de France et les Trois Évêchés, les ducs devaient ériger une nouvelle ville et une nouvelle capitale. Ils implantent de nouvelles activités industrielles, pratiquent une politique très interventionniste et protectionniste dans le commerce régional et international et agrandissent leur capitale en construisant une « ville-neuve » qui comporte des bâtiments représentatifs de leur pouvoir grandissant. Plus de population, plus de bâtiments, plus de manufactures et d’artisans signifient également plus de bois de chauffage et de construction. Parmi les activités industrielles qui consomment beaucoup de bois en tout genre, on recense à Nancy mais aussi dans tout le massif vosgien sis dans le duché lorrain la batterie de chaudron (vaisselle, chaudron, pots, etc), la verrerie, la cristallerie, la papeterie, les mines, les charbonniers et les salines. L’essentiel du bois flotté à bûches perdues arrivent des forêts vosgiennes. Il faut consommer local à l’instar de la laine locale pour les draps, le papier local pour les cartes à jouer ou le cuivre des mines du Thillot pour les chaudrons. Les papeteries sont aux portes ou dans les vallées du massif vosgien à Épinal, Docelles et Arches. Les maîtres flotteurs se regroupent de plus en plus sur le principe de la tripartition hiérarchique très ancrée dans le « han », terme lorrain de la corporation : on est d’abord apprentis, puis compagnons puis maîtres flotteurs.

Voiles

Le voilage, flottage en trains, se pratiqua sur la Meurthe et la Moselle[27]. Anticipant sur les projets également échafaudés par les autorités françaises deux siècles plus tard, les souverains lorrains avaient eux-mêmes déjà constaté au XVIe siècle que l’ensablement du lit de la Moselle est très important et qu'il rend la navigation impossible ; seul le boloyage était encore possible et uniquement sur quelques sections. Les projets d’aménagement successifs de la Moselle n’aboutiront jamais pour des raisons géopolitiques, stratégiques, entre autres[42].

Une voile de planches[43] consiste à assembler plusieurs « bossets ». Un bosset est un assemblage de six « tronces ». Une tronce est un paquet de 10 planches entassées les unes sur les autres[44]. Les liens pour tout attacher sont des harts, cordage fait de branches flexibles qu’on tord et vrille pour le rendre malléable. Leur fabrication nécessite beaucoup de patience, les flotteurs les récupèrent à chaque fois que c’est possible. Les planches étaient échancrées sur les côtés avant et arrière pour que les harts ne ripent pas ou glissent sur l’arête de la planche. Le conducteur se place sur le second bosset car il doit manœuvrer l’arc-boutant fait de planches et relevé par quatre planchettes placées en dessous afin de fabriquer une sorte de levier en quelque sorte. Grâce à cet arc-boutant, le conducteur gouverne le bosset de tête ou peut presser dessus pour lever l’avant du bosset de tête pour qu’il ne pique pas du nez dans l’eau en passant les pertuis par exemple. Les bossets sont reliés entre eux par les deux planches supérieures des tronces du centre que l’on sort de la tronce. Selon un rapport de François-Michel Lecreulx en 1785, donc en Lorraine française, la Meurthe est toujours considérée comme la rivière qui transporte le plus de bois de charpente et de chauffage dans la région[27]. Pour rentabiliser une flotte, une cargaison supplémentaire était chargée sur la voile : tonneaux de sel ou de vin, des clous, des objets en bois travaillés (cuves, escabeaux, perches, balais, meubles, coffres). Avec l’ouverture des gares ferroviaires de Saint-Dié-des-Vosges et Raon-l'Étape en 1864, le train prend la relève pour le transport du bois même si l’arrêt ne l’activité ne cesse pas faite brutalement. Elle a vivoté jusqu’à la guerre de 1870 qui signa la fin définitive du flottage en trains dans les Vosges[27]. Les maîtres flotteurs peuvent devenir de riches bourgeois qui passent des contrats avec les artisans charpentiers, tonneliers, menuisiers[27]. Le flotteur devient un intermédiaire indispensable entre les bûcherons et de nombreux corps de métiers utilisant le bois et ses dérivés.

Le port aux bois de Raon-l'Étape sur la Meurthe fut de loin le plus actif pendant la période lorraine. Dans le cas d’un contentieux entre la ville de Raon et l’évêque de Metz, souverain de la principauté épiscopale représenté localement par le sieur abbé de Moyenmoutier, la description de l’affaire concernant le droit de pêche est accompagné d’un croquis dessiné à la main qui date de 1680. Le document[45] est instructif à plusieurs titres :

- Il montre comment les flottes et les trains étaient garés au port aux bois de Raon-l’Étape.

- On peut y lire que les trains de bois ou les radeaux de flottage sont nommés « uoille » et que la Meurthe s’appelle en patois local « la Murthe ».

- La technique de fixation des voiles y est décrite avec précision. De même, on apprend le rôle joué par les rochers au milieu de la rivière. Le texte original (orthographe non respectée) explique par exemple :

« Dans les endroits qu’il est possible d’aborder comme l’on fait voir par les voiles et bossées de bois qui y paraissent en forme, comme aussi des autres voiles qui sont attachées au milieu de ladite rivière après deux gros rochers que les marchands y ont fait attacher des anneaux pour tenir leurs marchandises en assurance, ne pouvant les tenir près des bords dans les temps qu’ils impactent leurs autres marchandises qu’ils ont dans leurs chantiers qu’ils ont de part et d’autre, ladite rivière n’est seulement point embarrassée par lesdites voiles de marronnage mais elle est encore plus embarrassée par une myriade de rochers dans son milieu et à d’aucun lieu comme elle paraissent dans ladite rivière. »

Les maîtres flotteurs se montrèrent également très patriotes lorrains et attachés à la culture locale comme c’est d’ailleurs le cas dans de nombreux pays d’Europe. Leur activité proche du terroir et des éléments naturels semble les rendre attachés à leur pays et leur environnement culturel. Mais surtout, il semblerait que certains flotteurs aient eu les moyens de s’engager pour leur pays[27].

- En 1476, Jean Bragadour, dit Cachet, marchand de vin et de bois, paie la solde des mercenaires allemands[27] qui luttent pour les Lorrains de René II de Lorraine contre l’envahisseur bourguignon Charles le Téméraire lequel mourra à la bataille de Nancy le 5 janvier 1477.

- Le sieur Bernard Huel paya une rançon pour libérer 21 soldats lorrains prisonniers des occupants français pendant la guerre de Trente Ans[27].

- Certains maîtres flotteurs devenaient des notables locaux et influents. À l’instar de leur confrères du Nivernais qui sont parfois alliés par mariage aux banquiers de Paris, certains flotteurs lorrains sont anoblis comme les familles Cavot, Derand, Bragadour-Gachet[27]. En Lorraine ducale, les verriers furent également anoblis et nommés gentilshommes.

Cela dit, seuls le blasonnement des Cavot est répertorié dans l’armorial de Lorraine de Robert de Saint-Loup[46] : « de sable à trois roses d’or ».

Bilan des ingénieurs des ponts et chaussées sur le potentiel des Vosges au XVIIIe siècle

Une fois que tous les états de l'Ancien Régime situés dans le massif vosgien ont été intégrés à la France tout au long du XVIIIe siècle, des prospections et des enquêtes ont été réalisées dans les départements forestiers de l’Est de la France révolutionnaire. Ils ont effectivement révélé des inconvénients importants pour l’exploitation et l’acheminement des sapins vosgiens, notamment par flottage. Néanmoins, les demandes pour fournir la mâture de la marine étant croissantes, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, François-Michel Le Creulx[47], mandaté par l’État pour estimer les travaux à réaliser et définir les moyens pour lever les obstacles qui se sont opposés à l’exécution de ces ouvrages utiles à l’approvisionnement en bois, a estimé que la navigabilité ou la flottabilité des cours d’eau lorrains étaient tout à fait concevables et souhaitables, en particulier ceux des Hautes-Vosges vu la qualité des arbres que pourrait fournir le massif en bois de marine; il regrette au demeurant que « les plus belles pièces sont converties en charbon, faute de débouchés »[47]. L’ingénieur en chef regrette également que « la ci-devant Lorraine est une des provinces les plus arrosées, et l’on pourroit ajouter qu’elle est une des plus cultivées, et qu’il ne lui manque que d’être commerçante ».

L’objectif du rapport dressé par Le Creulx et son collègue lorrain des ponts et chaussées était de voir si les rivières de second et troisième ordre[N 7] pouvaient fournir plus d’avantages étant donné que certaines sont déjà flottables pour du bois de feu ou de construction, mais jamais pour de grandes pièces « à cause des embarras qui obstruent ces différentes rivières ». Au XVIIIe siècle, le transport par eau demeure objectivement plus avantageux en termes de coûts. Le flottage ou le transport par bateau ne coûte que le 20e de celui par terre[47]. Les rivières à cours libre font certes augmenter les coûts mais ils restent encore inférieurs à ceux qu’exigent les chemins de traverse ou les routes bien faites. C’est d’autant plus vrai pour les bois de charpente dont les frais de transport absorbent les deux tiers de la valeur du bois pour 46 km parcourus par terre. Pour améliorer la production, la valeur des marchandises et minimiser les frais de transport, l’état est prêt à engager des travaux importants sur les rivières secondaires et même sur la Meuse et la Moselle qui ne sont pas navigables sur tout leur cours.

Les ingénieurs des ponts et chaussées constatent dans leur rapport que « nulle province n’a autant de forges, de verreries, de fayenceries, et une aussi grande superficie plantée en bois »[47]. C’est la difficulté de transport qui selon eux force à convertir en planches les plus belles pièces de bois. Ils en concluent que « toutes les montagnes des Vosges sont couvertes de scieries en activité qui travaillent plus pour la Hollande[48] et l’étranger que pour la France »[47]. En clair, les Vosges pourraient approvisionner davantage la marine en bois de mâture et on peut s’imaginer que les observateurs d’antan ressentent une impression de gâchis en voyant le potentiel du massif vosgien réduit par un manque d’accessibilité et de communication. En ce qui concerne les sapins vosgiens, les environs de Bussang et de Saint-Maurice-sur-Moselle pourraient selon les personnes consultées sur place fournir 300 sapins de plus de 22 m de long. Les forêts du Ventron, de Cornimont, de La Bresse et de Gérardmer pourraient potentiellement livrer en les cumulant 2300 pièces de premier rang pour la mâture de la marine. Dans les bois du prieuré d'Hérival, de beaux sapins sont débités en planches alors qu’ils ont des tailles appréciables pour la mâture (60 à 80 pieds de longueur et 16 à 20 pieds de grosseur)[47]. Pour les feuillus, et notamment le chêne, les ressources sont très importantes dans les Vosges gréseuses dans tous les massifs forestiers autour de Bruyères, Rambervillers, Épinal et Saint-Dié, et même les forêts de Charmes et de Chamagne en dehors du massif vosgien[47].

Pour avoir accès à ces arbres, il faudrait rendre navigable la Moselle jusqu’à Épinal, puis la Meurthe, qui est flottable, jusqu’à Lunéville et enfin la Sarre également flottable, jusqu’à Fénétrange. Il faudrait améliorer la flottabilité de la Vologne, de la Vezouze et de la Mortagne puisque leurs sources respectives se trouvent au cœur du secteur où ont été repérés les essences recherchées. Mais le projet le plus ambitieux reste à cette époque l’amélioration importante de la navigation et du flottage de très grosses pièces sur la Meuse aussi bien vers le nord par Dinant que par l’ouest en rejoignant la Marne moyennant des travaux importants pour lever l’entrave rédhibitoire de la rupture de charge entre Pont-à-Mousson et Saint-Dizier[49]. Il apparaît clairement que les chênes et les sapins des Vosges intéressent la marine au point d’échafauder des projets coûteux dont d’autres ingénieurs remettent en cause la faisabilité[47]. Finalement, les projets en question pour améliorer l’exploitation des forêts de la partie sud du massif vosgien ne verront pas le jour comme tout le monde peut le constater aujourd’hui encore. Les cours supérieurs des rivières citées ne sont pas navigables. Le flottage par trains de radeaux se poursuivra comme avant sur les tronçons habituels de la Sarre et de la Meurthe, mais il se limitera en majorité à des trains de planches, des petites pièces si l’on excepte les rares tentatives onéreuses de faire acheminer coûte que coûte quelques sapins vosgiens vers les chantiers navals de la Manche.

Par ailleurs, les premiers aménagements lourds de la Moselle ne démarreront pas avant 1830-1850 : auparavant la rivière reste sauvage et sujette aux aléas climatiques. Les seigneurs prélevaient des péages sur le flottage là où ils avaient fixé les rives de la rivière à leurs propres frais[50].

Regards sur le flottage vosgien par le récit de témoins

Pierre Badel, lui-même originaire de Saint-Nicolas-de-Port, raconte l'arrivée des flotteurs[51] vosgiens en provenance de Raon-l'Étape qui vont faire escale dans la petite bourgade autrefois célèbre pour son pèlerinage et ses deux foires internationales[52]. Les flottes empruntaient le petit bras de la Meurthe pour arriver au port où ils attachaient leurs flottes de gros bois ou de planches aux rives du Champy[53].

C'est, semble-t-il, un grand événement pour la population locale puisque les badauds se rassemblent sur le pont du village pour regarder passer le cortège insolite, mais aussi parce que quelqu’un va prévenir le maître d'école dans la pause de midi pour que les écoliers, dont fait partie Pierre Badel à ce moment du récit, puissent quitter l’école en colonnes vers seize heures pour se rendre à la vanne principale et ainsi assister à l'arrivée tonitruante des radeaux qui doivent passer le seuil du pertuis de manière spectaculaire. Les flotteurs armés de leurs longues gaffes arrivent environ vers 18 h sur plusieurs radeaux qui se suivent. Suivant les flottes, il y en avait entre 10 et 20 radeaux[54]. Badel raconte que les flotteurs frôlaient les berges pour que les écoliers puissent monter sur le train de bois où ils devaient bien s ‘agripper pour en pas tomber à l’eau[55].

Quand les flotteurs s'arrêtent dans une ville, c'est tout un branle-bas de combat pour leur offrir le gîte et le souper. Trois hôtels de Saint-Nicolas-de-Port étaient, d’après Badel, souvent fréquentés par les flotteurs pour leur gîte-étape avant la descente vers Nancy. Ils descendaient au Pèlerin des Vosges, à La poule qui boit et au Lion d'Or. Pour annoncer leur arrivée, le patron des flottes envoyait de Raon-l'Étape un télégramme le matin même où il précisait que ses flotteurs arriveraient tard dans la soirée. Cela se produisait au moins une fois par mois, parfois davantage. Comme en moyenne une centaine d'hommes devaient être accueillis par les aubergistes, il fallait faire appel à de nombreux intervenants occasionnels pour prêter main-forte, y compris dans la parenté et parmi les voisins afin de dresser les tables, nettoyer, essuyer, préparer les lits, organiser les matelas supplémentaires et les lits d'appoint dans les chambres et mêmes les couloirs. Le repas était très copieux et bien arrosé à en croire les témoins, ce qui n’est pas étonnant en soi car d’autres récits ou chants de flotteurs allemands par exemple[N 8], relatent le légendaire appétit des flotteurs qui sont souvent décrits comme de solides gaillards habitués à la rudesse de leur métier[N 9].

La description de l’arrivée des flottes par le témoin est intéressante pour obtenir un aperçu des pratiques du flottage lorrain au XIXe siècle. Jeune, il était impressionné par ces « géants de l’eau » qui « nous semblaient d’une race inconnue »[56]. Postés sur leurs radeaux, bras nus et jambes nues, les flotteurs manœuvraient leur train de bois, où il y avait parfois une sorte de tente ou d’abri installés sur des planches, pour entrer dans le canal des filatures et des moulins.

L’enfant, présent sur le radeau, raconte l’arrivée en ces termes : « Et puis c’était la plongée brusque, soudaine, affolante, désirée et redoutée à la fois, dans la fosse des Grands-Moulins, au milieu des cris, des giclements de l’eau, des cascades vaporeuses, des vannes levées par la manivelle en crémaillère (…) Nous étions couverts d’eau, aplatis fortement sur les gros bois ; les flotteurs surveillaient 'leur maison' qui grinçait et qui menaçait de se rompre… et puis, tout d’un coup, nous sortions de la fosse, blancs d’écume, les yeux noyés, les cheveux trempés, les habits collés au corps, heureux du plongeon salutaire (…) »[57]. Une fois les flottes arrimées, les flotteurs vont chercher leur vêtement de rechange dans le « coffre commun » pour se rendre à l’hôtel que le maître-flotteur leur a désigné.

La nuit est courte car les hommes se détendent en discutant, fumant ou chantant jusque minuit. Or, le départ vers Nancy est prévu pour 4 heures du matin et le lever est prévu pour 3 heures. Les chambres, les couloirs, le faux-grenier sont envahis de lits, les voisins ont fourni des matelas qu’on dépose à même le sol. Plusieurs hommes dorment dans le même lit. Seul le maître-flotteur a le privilège de dormir dans la « belle pièce », ce qui dans l’habitat lorrain traditionnel correspondrait aujourd’hui au living-room réservé aux fêtes de famille et aux solennités. Du coup, les membres de la famille qui y dorment d’habitude sont hébergés chez une personne du village qui veut bien les accueillir pour une nuit. Les flotteurs quittent Saint-Nicolas-de Port en pleine nuit[57]. Le cérémonial recommencera dans un mois, ou plus tôt si l’activité est intense à certains moments.

Flottage en trains de bois et à bûches perdues dans le massif vosgien

Les flotteurs de la vallée de la Meurthe et de ses affluents flottables (Fave, Rabodeau, Plaine, Taintroué, Laveline) font souvent référence dans le massif vosgien quand il est question des radeaux de bois ou de planches transportés par voie fluviale. Néanmoins, d’autres cours d’eau ont connu une période de flottage plus ou moins longue par trains. En dehors de la Meurthe, il faut citer la Sarre, la Vezouze et son affluent le Chatillon, le Rouge-Eau et la Moselle et son affluent la Moselotte.

Trains de bois dans le sous-bassin de la Meurthe

La Meurthe prend sa source au pied des crêtes des Vosges dans un vallon entre le Haut Gazon (1 201 m, le Collet (1 110 m) et le col de la Schlucht (1 135 m) dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Elle se jette dans la Moselle à Frouard[58]. La vallée de la Haute-Meurthe était communément appelée la « grande besse » en patois vosgien local. La Petite Meurthe prend sa source au Vimbar, près du hameau du Grand Valtin au pied de la chaume de Sérichamp (1 123 m). Le cours supérieur se fraie un chemin dans des valons très resserrés comme la Peute Basse et surtout le site protégé du Défilé de Straiture. En patois local, les habitants de cette vallée qu’occupe la commune dispersée de Ban-sur-Meurthe-Clefcy parlent communément de la « p’tite besse ». Les deux Meurthe se rejoignent au hameau de Sondreville en amont de Saint-Dié-des-Vosges à environ 10 km des sources. Si la navigation ne démarre qu’à Nancy, le flottage commence à Plainfaing et s’étale sur 129 km contre 11 km pour la navigation. Il existait au XIXe siècle 86 moulins sur la Meurthe entre Plainfaing et Nancy ; ils étaient équipés de pertuis d’une largeur de 2 à 4 m[58]. Le flottage sur la Meurthe se pratique par flottes ou trains assemblés à Raon-l'Étape à destination de Lunéville, Saint-Nicolas-de-Port, Nancy et plus loin si les flottes poursuivent sur la Moselle[59]. L’essentiel du bois flotté se compose de planches de sapin (environ 1 million en un an). Sinon, les flottes transportent aussi du bois de construction (environ 6000 pièces par an) et du bois de chauffage (autour des 2,000 st). Cela représente chaque année environ 500 flottes ou trains de radeaux.

La Fave est un affluent droit de la Meurthe. Elle prend sa source en amont de Lubine en dessous du col d'Urbeis (602 m) et du col de la Hingrie (749 m) aux confins de la Lorraine historique. Elle se jette dans la Meurthe en aval de Sainte-Marguerite à Gratin. Elle flottable à bûches perdues à partir du lieu-dit Bras-de-Fer, soit 3,7 km de distance. Mais elle fut également utilisé pour le flottage en trains sur une distance de 15 km.La rivière a le défaut d’avoir des largeurs très différentes, mais les barrages y sont tous dotés de pertuis[60].

La Laveline a sa source au lieu-dit Lauterupt à la sortie de la Basse de la Grande Goutte et de la Basse des Péreux au pied de la crête à la Roche des Fées (1 025 m). Elle se jette dans la Fave à hauteur de Neuvillers-sur-Fave en amont de Saint-Dié-des-Vosges. La Laveline est flottable à bûches perdues et par trains de planches depuis Ban-de-Laveline jusqu’à la confluence avec la Fave, elle-même flottable à cet endroit. Cela ne représentait que 3 km de flottage, mais il revêtait une importance suprarégionale car, en dehors du petit volume de bois de chauffage flotté, chaque année 65.000 à 70.000 planches assemblées en trains de flottage étaient destinées à la ville de Paris[61]. Les flottes descendaient la Laveline, puis la Fave pour rejoindre le grand port de Raon-l'Étape sur la Meurthe, la Moselle jusque Toul.

Le Taintroué prend sa source à Vanémont au pied de la forêt de Champ ; il est un cas particulier dans le massif des Vosges car il est flottable sur à peine 5 km de Rougiville à l’embouchure dans la Meurthe an aval de Saint-Dié-des-Vosges, mais surtout parce que, contrairement aux autres ruisseaux vosgiens, le flottage s’y pratiquait quasiment toujours en trains ou flottes. Le flottage à bûches perdues fut très rare sur le Taintroué. Dans son cours supérieur, il traverse par une vallée resserrée des massifs forestiers qui alimentent les scieries. De fait, les planches débitées et flottées en trains sur le Taintroué partaient pour Paris pour un volume moyen de 55.000 planches par an[62].

Le ruisseau du Rabodeau prend sa source au col de Prayé en contrebas de la Tête des Blanches Roches (916 m). Le cours supérieur est très encaissé et parsemé de rochers. Chaque versant du vallon est en revanche fortement boisé, quasi inhabité et sans scieries. Au sud-est se trouve la forêt domaniale du val de Senones surplombée par les Hautes Chaumes et au nord-ouest la gigantesque forêt domaniale des Bois Sauvages. Il faut descendre jusqu{à la basse de la Haye L’Abbé pour voir arriver les grandes scieries. C’est à partir de ces scieries que le Rabodeau est flottable à bûches perdues (8 000 st au XIXe siècle pour le bois de chauffage) et en trains de planches (par an environ 80.000 planches flottées par radeaux). Scieries, usines et moulins ont réalisé des pertuis de flottage ayant une largeur de 3 à 3,50 m[63].

La Plaine prend sa source au pied du Donon (1 008 m), le point culminant des Vosges gréseuses. Elle se jette dans la Meurthe à Raon-l'Étape qui fait figure de point névralgique pour le flottage dans le bassin meurthois. Le flottage à bûches perdues réalisé depuis la source qu’à la confluence parcourt une distance de 30 km (Environ 8 000 st de bois au XIXe siècle. Les flotteurs y fabriquaient également de trains de planches pour le marché régional et pour Paris (environ 300.000 planches). De ce fait, les usines et les barrages divers disposaient de pertuis de flottage dont la largeur variait de 2,15 à 3 m.

Le tout petit ruisseau du Broué prend sa source dans les Basses Vosges gréseuses en contrebas du Varrinchâtel (516 m un peu au sud du col de la Chipotte et conflue avec la Meurthe à Rambervillers. Les habitants locaux l’appellent « le ruisseau (de) Monseigneur » car il servait autrefois au flottage à bûches perdues pour tous les bois de la toute petite commune de Saint-Benoît-la-Chipotte qui, à cette époque, appartenait au temporel de l’évêché de Metz, principauté ecclésiastique indépendante enclavée dans le duché de Lorraine dont dépendait le village de Brû un peu plus en aval. Les « bois de Monseigneur » passaient dans la ville du roi pour arriver à Rambervillers, également propriété de « Monseigneur »[64]. La consommation était très locale. Cela dit, une fois dans la châtellenie rambuvetaise, il peut descendre la Meurthe jusque Nancy.

La Vezouze prend sa source dans les contreforts des Vosges gréseuses en Meurthe-et-Moselle et se jette dans la Meurthe près de Lunéville. Le flottage n’a été possible que par des retenues d’eau à 3 km de sa source. Cela fait une distance de flottage de 63 km. Chaque année, environ 4000 stères de bois à bûches perdues, 300.000 planches et 3000 pièces de bois long assemblés en trains descendent la rivière. Les moulins disposaient tous de pertuis d‘une largeur de 2 à 2,77 m. Son affluent, le Chatillon, était flottable à bûches perdues sur 11 km.

Sur la Sarre

La Sarre prend sa source à 785 m d’altitude en contrebas du Donon dans les moyennes Vosges gréseuses et se jette dans la Moselle en Allemagne à Konz. En fait, elle forme une fourche avec la Sarre rouge à l’est et la Sarre blanche à l’ouest. Les deux descendent du massif du Donon. Elle était flottable à partir de Niderhoff en Moselle : le flottage des trains de bois sur la Sarre blanche à Niderhoff (Lo woléje è Nindréhō) est raconté en patois lorrain du Sud-Est mosellan, un récit recueilli et transposé par Léon Zéliqzon et Gonzalve Thiriot au début du XXe siècle[65]. En conséquence, la quasi-totalité des 246 km de sa longueur est flottable en trains ou à bûches perdues ; en France, cela représente environ 100 km. Plus d’une trentaine de moulins étaient situés sur la Sarre et dotés de coursiers destinés au flottage dont la largeur allait de 2 à 4 m[66]. Au XIXe siècle, on flottait dans les 300.000 planches par an (essentiellement sapin), du bois de construction (environ 2.800 pièces) et du bois de chauffage dans les 9,000 st[66].

Les pratiques des flotteurs vosgiens sur la façade occidentale se ressemblent énormément. Il fallait aider la nature pour les cours d’eau à très faible débit ou au lit envahi de rochers. En ne tenant pas compte de quelques particularités propres à chaque vallée, il est possible de constituer le quotidien des flotteurs vosgiens dans les grandes lignes en prenant l’exemple des bûcherons-flotteurs de la Sarre.

À partir de mars, ce qui correspond pour les Vosges moyennes à la fin de l’hiver avec un paysage enneigé, la première tâche essentielle consiste à rechercher les jeunes arbres comme les hêtres, chênes ou charmes pour fabriquer les harts (aussi hât). Au pire, le flotteur se servait aussi de fines branches de sapin flexibles. Aucune mention n’est faite dans les sources locales sur une technique de préparation supplémentaire de ces harts comme c’est le cas en Forêt Noire non loin des Vosges. Dans ce massif forestier germanophone, les flotteurs chauffent les branches flexibles (les « Wieden ») pour les défibrer et les rendre encore plus souples. Une fois ce traitement thermique terminé, la branche est insérée dans un gros tronc percé de trous pour torsader la branche autour d’un manche support. Peut-être que ce traitement fut également pratiqué dans les Vosges sarroises sans qu'il fût expressément évoqué.

Aux environs de Pâques, les bûcherons deviennent flotteurs. La polyvalence dans les tâches ne doit pas surprendre ici car il s’agit dans les deux cas de métiers de l’exploitation forestière où les hommes quittaient le foyer pour quelque temps et vivaient en pleine forêt dans des cabanes de fortune avec une nourriture frugale et des conditions de vie spartiates. De plus, la densité de population dans les hautes vallées sarroises est particulièrement faible. Les habitants y vivaient des activités agro-sylvo-pastorales. Pour le flottage, les hommes partaient à la semaine dès le lundi. Le gros des bûcherons-flotteurs provenaient des villages d’Abreschviller, Saint-Quirin et surtout Niderhoff qui n’est plus dans le massif.

Le flotteur troque la scie et la hache avec la gaffe (ou le « forot »), la hachette et la tarière. Avec la gaffe[67] et sa pointe recourbée, il bouge les pièces de bois. Avec la hachette, il ébranche ou biseaute les bois longs et avec la tarière, il perce les trous aux extrémités des grumes ou des planches afin d’y enfiler les harts. Comparé aux flotteurs de certaines régions allemandes, le modeste flotteur vosgien ne porte pas de bottes voire de cuissardes. Au XIXe siècle, dans la vallée de la Sarre, une trentaine de scieries jalonnaient la rivière avec autant de pertuis à passer. Donc, on ne flottait pas seulement du bois de chauffage à bûches perdues, mais aussi les bois avivés (chevrons, madriers), des sciages divers et parfois aussi des bois longs équarris à la hache pour la confection des charpentes.

Le train ou le simple radeau était assemblé « au chantier ». Le chantier est le terrain au bord de la « prise d’eau ». La prise d’eau était une nappe d’eau formée par un barrage souvent à proximité d’une scierie[68]. Il fallait « dèhèver » le radeau une fois terminé, c’est-à-dire faire glisser l’avant du radeau en pleine eau pour faciliter la mise à flot[69]. Une fois, la flotte sur l’eau, il fallait ouvrir les prises d’eau en amont du chantier pour lâcher le « bran », donc le flot ou la poussée du courant subit, puis grimper sur les radeaux du train pour commencer la descente. Des « levées » ou barrages de type remblais retenant les eaux, se succédaient à distance régulière pour créer des « baulées » (retenue d’eau).

Il existait plusieurs types de vannes en fonction du site et de la présence ou non d’une scierie, d’un moulin ou d’une usine auxquels appartenaient souvent la vanne ou le barrage. Quand il s’agissait juste d’une vanne pour un passage difficile de la rivière en pleine nature ou pour gonfler les eaux, les flotteurs réalisaient un « boc » : il s’agit d’une vanne fixée aux deux extrémités par deux chaînes s’enroulant sur un arbre mobile qui repose sur deux montants. Cet arbre était percé de deux trous. Pour le faire tourner, on enfonçait des solides bâtons dans les trous. Les chaînes s’enroulaient autour de l’arbre ce qui provoquait la montée de la portière du boc. La flotte passait en dessous[70].

Les trains de bois ou petites flottes progressaient vers Sarrebourg, puis Sarreguemines, Sarrelouis et par la Moselle pouvaient poursuivre vers Trèves et Coblence en Allemagne. Les flottes haut-sarroises ont pu être complétées par d’autres flottes en chemin car la Moselle est à cet endroit très flottable et navigable. Dans tous les cas, le bois sarrois arrivait à l’un des ports majeurs du secteur haut-rhénan qui était Malmédy.

Le flottage sur la Sarre s’arrêta vers 1907 à la suite de la construction de routes et chemins forestiers qui pénétraient le massif gréseux jusqu’aux crêtes quasiment. Le transport des bois se fit par voitures tractées par des chevaux et des bœufs, puis par camions et chemin de fer[71]. Dans la vallée de la Sarre rouge qui traverse Abreschviller, le réseau de voies de vidange pour l’exploitation forestière était réduit avant 1871 et l’annexion d'une partie de la Meurthe à l’Empire allemand. Les bois étaient donc acheminés vers les routes par flottage[72]. Vers 1860, les aménagistes proposent la construction de nombreuses routes forestières pour faciliter et favoriser la gestion de la forêt et de ses énormes ressources en bois. La conséquence directe de ces routes forestières fut la fin du flottage sur la Sarre rouge. En 1878, la route, proposée initialement comme route forestière du Donon à Abreschviller, est finalement construite par les autorités allemandes comme une route départementale, la D44. En 1884, l’administration allemande construit en plus la première ligne de chemin de fer forestier d’Abreschviller pour l’exploitation des forêts environnantes dont un tronçon deviendra aujourd’hui un train touristique. Initialement étroite le long du ruisseau, la ligne s’élargira et s’allongera jusqu’en 1902[72]. En résumé, la Sarre flottable en trains ou radeaux commence certes en dehors du massif vosgien dans le pays de Sarrebourg, mais l’atout des massifs forestiers du Donon demeure entier car ils donnent une essence d’arbre qui pousse de manière endémique uniquement à l’étage submontagnard : le sapin ou Abies alba. En amont de Niderhoff, le flottage est uniquement à bûches perdues. Le sapin était également présent dans le Jura, les Alpes et la Forêt Noire, mais le massif vosgien était logiquement le plus proche et le plus accessible par la Sarre. Les grumes descendaient d’abord par flottage, puis étaient débitées en planches dans les nombreuses scieries et partaient sur la Sarre flottable et navigable dans les régions plus au nord[73].

Dans l’histoire du massif des Vosges, de nombreux micro-états du Saint-Empire étaient traversés par les rivières jalonnées de points de contrôle, de tonlieux ou de douanes. Les abbayes[74], les seigneurs, les cités et les acteurs économiques de la Sarre et du Palatinat furent les premiers demandeurs de sapins entiers ou de planches de sapin en provenance des Vosges du Nord depuis l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge tardif[75], mais de manière plus intensive encore aux XVIIe et XVIIIe siècles. À la douane de Sarrebruck, 75 300 planches de sapins flottées sur la Sarre furent déclarées en 1742 en plus des grumes de sapin[76].

Sur la Horn dans le Pays de Bitche

La période de flottage dans le bassin de la Horn, affluent du Schwarzbach au nord du massif vosgien fut très courte en comparaison avec les bassins de la Meurthe et de la Sarre. Il est attesté au début du XVIIe siècle qui coïncide par conséquent peu ou peu au siècle d’or néerlandais, mais il est stoppé par la guerre de Trente Ans qui a notoirement dévasté la Lorraine ducale septentrionale de manière particulièrement dramatique. Après une brève reprise au début du XVIIIe siècle, il tombe dans l’oubli. Le manque d’aménagement des cours d’eau et probablement de budget adéquat n’a probablement pas permis une évolution de cet artisanat dans la région alors qu’elle est l’une des plus boisées du massif gréseux des Vosges. Comme ailleurs dans le massif des Vosges du Nord, les flotteurs établissent des prises d’eau temporaires sur la Horn pour assurer un débit nécessaire au départ des trains de flottage du bois[77]

Le flottage du pays bitchois (Bitscherland) est lié aux bois de Hollande comme dans le bassin de la Sarre et les autres rivières du Rhin supérieur. Le trafic stoppe néanmoins au début du XVIIIe siècle, probablement par manque d’aménagement de la Horn. Comme la forêt du pays de Bitche a été enrésinée au XIXe siècle, il existait encore de nombreuses chênaies et hêtraies qui étaient recherchées pour le bois de marine. Les Vosges du Nord abritaient également de nombreuses verreries (Soucht, Meisenthal, Goetzenbruck et Saint-Louis-lès-Bitche) et fonderies (Baerenthal, Bannstein Mouterhouse et Bellerstein) qu’il fallait alimenter en bois de feu, le plus souvent à bûches perdues. Les forêts des Vosges du Nord, sises soit dans le bailliage d'Allemagne du duché de Lorraine, soit dans le comté de Bitche, mais aussi la forêt du Warndt non loin de Forbach, Hombourg-Haut et Saint-Avold, approvisionnaient les marchands de bois néerlandais. Au XVIIe siècle, le bois était flotté sur la Horn en direction des ports-relais de Hornbach, puis Deux-Ponts (Zweibrücken). Une fois parvenu sur la Blies, puis la Sarre, il se rajoute aux flottes qui empruntent ces rivières vers le nord de l’Europe[78].

Après le rattachement de la Lorraine à la France, l’arrêt du 27 septembre 1768 signé par Louis XIV, réglemente les nouveaux droits d'usage et de vente des bois du pays de Bitche. La déforestation a été importante, les habitants sont maintenus dans le droit d’affouage, de marronnage et de glandée. Les belles pièces de bois pourraient servir la marine française, mais le seul cours d’eau capable de les faire flotter coule vers le nord en terres allemandes. Le débouché néerlandais n’est plus possible car les Provinces-Unies sont devenues un ennemi du royaume de France.

Trains de bois sur la Moselle et la Moselotte

La Moselle prend sa source au lieu-dit du Taye en contrebas du col de Bussang, limite entre les départements des Vosges et du Haut-Rhin, et se jette dans le Rhin à Coblence en Allemagne. Le flottage commençait à Dommartin-lès-Remiremont. La partie flottable représentait 149 km sur le sol français et 242 km sur le territoire allemand. Les vantelleries des moulins disposaient de pertuis de flottage à Toul, Gondreville, Fontenoy, Villey, Saint-Étienne, Liverdun et Frouard[79]. En revanche, les quelques barrages entre Bussang et Remiremont ne sont pas équipés de pertuis. Ils sont plutôt destinés à l’irrigation des prairies. Des bancs de gravier très étendus gênent également le flottage du bois dans le cours supérieur de la Moselle[79]. En réalité, le flottage du bois pour la partie montagneuse du bassin de Haute-Moselle se faisait par son affluent droit, la Moselotte dont la confluence avec la Moselle se fait justement en aval de Dommartin-lès-Remiremont. Un peu moins de 3 000 st de bois arrivaient par flottage à Épinal pour son propre approvisionnement. Après Épinal, le flottage par trains[26] concerne essentiellement le bois de construction et les planches de sapin[79]. « Das seit 1425 nachweisliche Flößen von Brettern aus den Vogesen kennzeichnet die Physiognomie des Wasserlaufs im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts. Die Flößer steuern Hunderte, ja bis zu mehreren Tausenden von Tannenbrettem auf dem Fluß.Sie stammen vor allem aus Baccarat und Raon-T Étape an der Meurthe, oberhalb von Nancy. Im 16. Jahrhundert werden die Flöße immer häufiger und erreichen mehrmals jährlich rund 40000 Einheiten[80] »

Trains de bois sur la Thur

Le flottage en trains de bois sur la Thur était organisé et supervisé par le prince-abbé de Murbach[81] conformément à un traité conclu entre l’abbaye impériale et la régence d’Ensisheim, capitale de l’Autriche antérieure habsbourgeoise[82]. Les bois provenaient de la vallée de Saint-Amarin entre le massif du Grand Ballon (1 424 m) et le massif du Rossberg (1 191 m) et le Drumont (1 200 m). Ils prenaient la direction de Thann. Les litiges entre la ville de Thann et l’abbé de Murbach à propos du flottage sur la Thur furent nombreux[83]. Le Dictionnaire hydrographique de la France de 1834 n’évoque pas la Thur parce que le flottage y remonte à trop loin tout comme le Giessen, la Doller. Au XIXe siècle, il n’est plus possible de voir des bois flottés en Alsace que sur la Bruche. Mais L'Ill, la Doller, la Thur, la Lauch, la Fecht, le Giessen, figurent encore avec la Bruche dans les classements administratifs comme cours d'eau flottables[84].

Cours d’eau flottables à bûches perdues dans le bassin de la Moselle

Si on exclut les rivières où on pratiquait le flottage en trains de bois et parallèlement le flottage à bûches perdues, certains cours d’eau du massif vosgien ont connu une période d’activité de flottage à bûches perdues uniquement.

La Vologne prend sa source au pied des crêtes vosgiennes en contrebas du Collet (1 110 m) et du Haut de Falimont (1 306 m). De l’autre côté du Collet se trouve la source de la Meurthe. La Vologne se jette dans la Moselle à Pouxeux. Bien qu’elle ait été flottable à bûches perdues de Longemer à son embouchure, soit 30 km de distance, on a rarement flotté du bois sur la Vologne[85]. La Mortagne prend sa source en contrebas du Noirmont (641 m) dans les Basses-Vosges gréseuses au nord de Corcieux. Elle n’est pas réputée pour son activité de flottage qui avait lieu de manière irrégulière et uniquement à bûches perdues. La Mortagne n’est flottable qu’à partir de Saint-Pierremont jusqu’à sa confluence avec la Meurthe. Les moulins avaient des pertuisd e flottage (1,58 à 2,50 m)[86]. Ceci explique pourquoi les arbres abattus dans la forêt de Mortagne ou de Champ n’étaient pas transportés par la Mortagne supérieure non flottable, mais par le bassin versant de la Meurthe de l’autre côté à Raon-l'Étape. La Ravines, petit ruisseau très encaissé et enchâssé entre la forêt de Moyenmoutier et la forêt de Raon-l'Étape, prend sa source au pied du Haut de la Halte (633 m) et se jette dans le Rabodeau près de la scierie de Ravines en aval de Moyenmoutier. Ce ruisseau parsemé de scieries était flottable à bûches perdues sur seulement 5 km pour un volume annuel de 4 000 st environ.

La Bièvre, intégralement en Moselle, est plutôt un ruisseau qui prend sa source dans le pays de Dabo et se jette dans la Sarre près de Eich. Il est néanmoins flottable à bûches perdues sur une distance de 17 km. À cet effet, les usines installées sur la Bièvre ont des pertuis qui permettent le flottage, leur largeur est de 2,10 m[87]. L’Eichel prend sa source dans le Spiegelthalerwald situé dans les Vosges du Nord à proximité de Rosteig et Volksberg en Alsace Bossue. Elle se jette dans la Sarre à hauteur de Weidesheim. Le flottage à bûches perdues était possible sur une distance de 25 km. Les moulins sur l’Eichel disposaient d’un pertuis (1,8 m de largeur) et représentait environ 3 000 st par an. Toutefois, le flottage n’avait lieu sur l’Eichel qu’au mois d’avril. Un canal de flottage et deux cours d’eau flottables en marge du massif vosgien gréseux jouaient un rôle économique non négligeable pour la région puisque le bois flotté était entièrement destiné aux salines lorraines, longtemps secteur phare de l’économie traditionnelle lorraine : la Petite Seille ne coule pas dans le massif des Vosges, elle est un affluent de la Seille. Le flottage à bûches perdues y est entièrement destiné à la saline de Château-Salins, environ 5 000 st[88]. Provenant de l’étang d’Omerey, le canal de Moyenvic[89] rejoint la Seille à Moyenvic. Il est flottable à bûches perdues sur toute sa distance car, avec le canal de Réchicourt, il sert à alimenter la saline de Moyenvic.

Sur la Lauter

La Lauter, qui en Allemagne porte le nom de Wieslauter jusqu’à la frontière franco-allemande, prend sa source dans le Pfälzerwald au pied du Weißenberg (610 m), traverse les Vosges du Nord à leur extrémité septentrionale en direction de Wissembourg et se jette directement dans le Rhin en aval de Neubourg. Le flottage à bûches perdues se pratiquait uniquement sur la partie qui coule en Allemagne dans la Rhénanie-Palatinat depuis sa source à Hinterweidenthal jusqu’à Lauterbourg, soit 55 km. Étonnamment, il n’a pas été poursuivi jusqu’à la confluence avec le Rhin pourtant si proche[90]. Il y avait au XIXe siècle dix écluses d’une largeur de 2 m en amont de Wissembourg. Tous les nombreux moulins sur le tronçon Wissembourg – Lauterbourg étaient dotés de pertuis de flottage.

Zinsel du Nord

Les cours d’eau flottables de ce bassin ne le sont qu’à bûches perdues avec des volumes restés modestes et souvent locaux. Ils sont tous situés aujourd’hui pour une large part dans ou en marge du parc naturel régional des Vosges du Nord. La Zinsel du Nord prend sa source près de Lembach en Moselle et se jette dans la Moder près de Schweighouse-sur-Moder dans le Bas-Rhin. Elle était flottable à bûches perdues depuis Baerenthal jusqu’ la confluence avec la Moder, soit 32 km. Mais l’activité a été stoppée depuis longtemps. Des vannes de 1,10 à 3,10 m de largeur facilitaient le flottage[91]. Le Falkensteinerbach dans la forêt de Sturzelbronn jalonné par de nombreux étangs sur son versant droit (Étang de Hanau, Étang de Waldeck entre autres) a une confluence avec son affluent droit, le Schwarzbach à hauteur de Reichshoffen, et il se jette dans la Zinsel du Nord à Uttenhofen. Il traverse la ville thermale de Niederbronn-les-Bains. Le Falkensteinerbach était flottable à bûches perdues à partir de Philippsbourg jusqu’à son embouchure, soit 11,5 km. Les usines sur cette rivière avaient des pertuis de flottage, mais de taille modeste, de 0,90 à 1,80 m.

La petite rivière du Schwarzbach prend sa source en Moselle au pied de la Grande Tête de Chien (348 m) et se nourrit de l’étang de Langweiher et du Neudoerferbach qui contourne le même massif à l’est ; elle se jette dans le Falkensteinerbach en Alsace, lui-même affluent de la Zinsel du Nord. Le Schwarzbach était flottable à bûches perdues tout du long jusqu’au XVIIIe siècle. Il n’a plus repris depuis[92].

Zorn et Zinsel du Sud

La Zorn prend sa source au Hengst dans les moyennes Vosges gréseuses, pays de Dabo en Moselle. Elle se jette dans la Moder en Alsace. Le flottage à bûches perdues y était pratiqué à environ 5 km après la source jusqu’au déversoir ou canal de dérivation du moulin de Brumath[93], ce qui représente 64,4 km de tronçon flottable.

En amont de Saverne, la Zorn a reçu les eaux des ruisseaux du Ramsbach et du Schlettenbach [94]. et cause un terrain très humide et marécageux aux abords de la ville où la rivière se divise en trois bras à l'origine de nombreuses inondations au fil des siècles[95]. La première trace du flottage sur le secteur savernois encore très germanophone au XVIIIe siècle est à chercher dans la langue : « la Sorne » portait en effet le nom populaire de « Flössbach », la rivière du flottage[96]. La deuxième trace visible des flottes à bûches perdues est gravée dans la pierre de grès rose des Vosges sur le mur de façade de l'église de la Nativité. Au-dessus de l’étalon, on peut lire l'inscription « DIS IST DI HOLTZ DAN » qui signifie « ceci est la mesure du bois ». La ville fixait ainsi la mesure des bois charroyé ou flotté. Ainsi, le bois flotté sur la Zorn devait avoir la dimension mesurable sur la tour de l'église paroissiale de Saverne, à savoir 1,85 m[97] - [98].

Les bûches retenues par un barrage en amont de Saverne doivent être sorties et empilées sur un terrain communal appelé suivant les langues « chantier aux bois » (Magasins aux bois, marché aux bois) ou « Flossplatz » ou encore « Holtzplatz »[99]. Les bûches empilées prenaient le nom de « château » ou « théâtre»; elles sont entassées par les empileurs (Holtzsetzer), mesurées par les cordeurs ou cordeleurs (Holtzmesser), des employés assermentés de la commune. Le bois flotté empilé est ensuite transporté par voitures à la sortie de Saverne pour être remis à l'eau dans la Zorn en aval de Steinbourg[99].

« La ville [Saverne] a une place communale près de la rivière appelée Zorn, à cent pas de la ville où les marchands de bois flottent les bois de chauffage venant des forêts du Roy et de ceux des seigneurs, et comme par une ancienne loix il est défendu de passer les flottes plus loing que la ville, les dits marchands sont obligés de déposer leur bois sur le terrain en question pour y être vendu… »

— AMSav. 68, Le chantier aux bois (1781)[99]