Marsal (Moselle)

Marsal est une commune française située dans le département de la Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est. Ses habitants sont les Marsalais.

| Marsal | |

Collégiale Saint-Léger | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Saulnois |

| Maire | Didier Bernard |

| Code postal | 57630 |

| Code commune | 57448 |

| Démographie | |

| Population municipale |

245 hab. (2020 |

| Densité | 22 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 47′ 24″ nord, 6° 36′ 35″ est |

| Altitude | Min. 199 m Max. 307 m |

| Superficie | 11,11 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dieuze (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Saulnois |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

La commune est située dans le Saulnois au sud du département de la Moselle, à 8 kilomètres au sud-est de Château-Salins et à 4 kilomètres à l'est de Moyenvic. Elle fait partie du parc naturel régional de Lorraine[1].

Le site de Marsal est implanté dans une plaine alluviale marécageuse, entouré par deux bras de la Seille. Cette ancienne ville située sur l'ancienne voie romaine de Metz à Strasbourg a été marquée par l'exploitation du sel, émergeant sous la forme de sources salées.

Marsal est ainsi construite sur un radier artificiel, le briquetage de la Seille, issu d'une technique d'extraction du sel aux époques celtique[2] et gauloise avant l'occupation romaine.

Communes limitrophes

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Seille, le canal de flottage des Salines, le ruisseau de Boulle et le ruisseau de la Goulotte[Carte 1].

La Seille, d'une longueur totale de 137,7 km, prend sa source dans la commune de Maizières-lès-Vic et se jette dans la Moselle à Metz en limite avec Saint-Julien-lès-Metz, après avoir traversé 57 communes[3].

Le canal de flottage des Salines, d'une longueur totale de 15,8 km, prend sa source dans la commune de Bourdonnay et se jette dans la Seille en limite de Marsal et de Moyenvic, après avoir traversé huit communes[4].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment de la Seille et du canal de Flottage des Salines, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Marsal est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7].

Marsal fait partie de l'aire urbaine de Château-Salins.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dieuze, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[8] - [9].

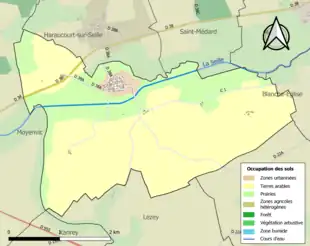

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (97,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (97,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (70,3 %), prairies (27 %), zones urbanisées (2,7 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

- Le nom de Marsal est issu de l'appellation de l'agglomération urbaine d'époque romaine de Marosallum, attesté par une inscription lapidaire en l'honneur de l'empereur Claude datée de 44 apr. J.-C., qui mentionne les vicani marosallenses, ou citoyens de vicus de Marosallum[12]. Le mot Marosallum associe deux termes gaulois (maro) et romain (sallum), qui signifient approximativement la Grande Saline[13].

- Marsallum en 709, Marsallus en 903, Marsau en 1284, Marsalz en 1353, Marsella en 1508 environ[14], germanisé en Salzmar en 1915–1918 et 1940–1944.

Histoire

De la Préhistoire à l'époque gauloise

Des vestiges d'occupation archéologique datant du Néolithique et de l'âge du Bronze ont été découverts aux environs de Marsal.

Le sel est exploité à Marsal depuis le premier âge du Fer, ce qui a laissé beaucoup de rejets de briquetage[15], débris de moules et de fours en terre cuite servant à conditionner le sel cristallisé. À l'extérieur du village, les zones d'ateliers celtiques et gaulois s'étendent sur plus d'1,5 km dans la vallée. À l'emplacement du bourg, l'épaisseur des accumulations de déchets industriels atteint une épaisseur de près de 8 m à l'emplacement de la Collégiale Saint-Léger.

L'Antiquité romaine et le Haut Moyen Âge

Une agglomération urbaine dénommée Marosallum se développe au début de l'époque romaine sur les accumulations de briquetage d'époque gauloise[16]. Cette agglomération de type vicus est attestée sur une stèle érigée par les habitants en 44 de notre ère en l'honneur de l'empereur Claude, découverte en 1842[17]. La dédicace de ce monument y atteste l'existence d'une communauté de droit latin.

Marosallum est alors une étape de la voie romaine reliant Metz (Divodurum) à Strasbourg (Argentorate).

Le nom antique de l'agglomération est abrégé en Marsallum à l'époque mérovingienne, comme en témoignent les inscriptions relevées sur des tiers de sou frappés à Marsal. L'agglomération semble continuer à tirer sa richesse de la présence de salines, comme en témoigne la présence d'une "place à sel" signalée en 682 ou 683[18].

Le Moyen Âge

À partir du XIIe siècle, la principauté épiscopale de Metz et le duché de Lorraine se disputent le contrôle des salines de la région.

En 1222 Clémence, abbesse de Neumünster près d'Ottweiler, élève l'église paroissiale au rang de collégiale. En 1251, Marsal est un fief de Renaud de Lorraine, seigneur de Bitche et comte de Castres. En 1259 le duc Ferry III le confie à son oncle Jacques de Lorraine, évêque de Metz qui lègue la cité à son église par testament en 1260. C'est à cette époque que sont érigées les premiers remparts de Marsal. Il s'agit vraisemblablement d'une courtine en maçonnerie, associée à des tours rondes ou carrées.

Les chroniques de Richer de Senones mentionnent l'existence au XIIIe siècle d'une jeune femme, surnommée la Sybille de Marsal, qui était réputée vivre sans manger. L'évêque Jacques de Lorraine et nombre de prêtres et gentilshommes qui l'accompagnaient ne purent, malgré plusieurs jours d'observation, découvrir qui la nourrissait[19]

En 1272, Ferry III occupe Marsal, l'évêque Laurent de Lichtenberg ne pouvant plus payer ses dettes. La cité est restituée en 1284 à l'évêque Bouchard d'Avesnes[20].

En 1369, des partisans du duc Jean Ier de Lorraine déguisés en paysans se saisissent de la place et se livrent au pillage. L'évêque Thierry V Bayer de Boppard parvient rapidement à en reprendre le contrôle et fait exécuter ou emprisonner les Lorrains.

Après la cession par l'évêque de son atelier messin en 1383, on a battu à Marsal la monnaie épiscopale jusqu'en 1460.

Au XIVe siècle, l'évêque Renaud de Bar obtient le contrôle des salines de Marsal, Moyenvic et Vic. Mais il y aura encore de nombreux affrontements entre l'évêché et le duché de Lorraine pour le contrôle des salines.

La période moderne

En 1540, le procurateur de Marsal demande à l'administrateur de l'évêché l’autorisation d'utiliser le français car l'allemand n'est plus maîtrisé par la majorité des habitants. Et en 1548, on déclare l'allemand interdit devant la juridiction du lieu[21].

Quand l’évêché de Metz est rattaché à la France en 1552, le roi Henri II fait occuper Marsal de 1553 jusqu'en 1593, et en augmente les fortifications selon le système bastionné à l'italienne.

La seconde moitié du XVIe siècle est marquée par une période d'instabilité. Rendue à Charles III de Lorraine, Marsal est reprise par les évêques en 1568, puis les protestants en 1585, avant qu'elle ne revienne finalement au duc de Lorraine en 1595. Ce dernier fait fortifier la place de 1609 à 1620. Une enceinte pourvue de sept bastions est construite sous la direction de l'ingénieur italien Stabili associé à l'ingénieur lorrain Nicolas Marchal, qui sont chargés par ailleurs des fortifications de Nancy. C'est à cette occasion que le bourg dit de Saint-Martin est détruit.

Charles III de Lorraine nomme Claude de Mengin, gouverneur de Marsal, jusqu'à sa mort survenue le . Emmanuel Remy, fils cadet du procureur général de Lorraine, Nicolas Remy, est nommé gouverneur de la saline en 1603, avec amodiation en 1623 pour douze années, mais décède en 1633. Son fils François devient gouverneur de la même saline.

Durant la guerre de Trente Ans, Marsal est occupé par les Français en 1631, Jacques Nompar de Caumont. Le traité de paix de Vic-sur-Seille du fait de la ville une possession royale pendant trois ans.

En 1641, le traité de Saint-Germain-en-Laye prévoit le démantèlement de la place forte de Marsal avant sa restitution au duc de Lorraine ; il ne sera pas exécuté à la suite de la reprise rapide des hostilités entre la France et la Lorraine[20]. Durant la seule année 1652, Marsal est pris et repris trois fois: il est en particulier assiégé par les troupes françaises du 17 juin au 17 octobre 1652, parce qu'il avait pris le parti de la Fronde[22].

Le , Louis XIV s'empare de la place. Nous restent de la prise de Marsal de nombreux documents, comme une tapisserie des Gobelins nommée Réduction ou Reddition de Marsal, qui relate la remise des clefs de la ville au roi par le prince de Lixen. La tapisserie est faite à partir d'un modèle élaboré par Charles Le Brun[23].

Jean de La Fontaine a également écrit un sonnet sur de la prise de Marsal :

« Monarque le plus grand que révère la Terre,

Et dont l'auguste nom se fait craindre en tous lieux,

Près de toi le pouvoir des plus ambitieux

A moins de fermeté que l'argile et le verre.

Marsal qui se vantait de te faire la guerre,

Baissant à ton abord son front audacieux,

Dès le premier éclair qui lui frappe les yeux,

Se rend et n'attend pas le coup de ton tonnerre.

Si la fierté rebelle eut irrité ton bras,

Qu'il se fut signalé par de fameux combats,

Et qu'il m'eut été doux d'en célébrer la gloire.

Mais ma muse déjà commence à redouter

De ne te voir jamais remporter de victoires

Pour manquer d'ennemis qui t'osent résister. »

Le roi confie à Vauban l'amélioration des fortifications, dont une première campagne de réfection est entreprise en 1673. Néanmoins, en 1685, Louis XIV ordonne la démolition des remparts de Marsal. En 1699, à la suite du traité de Ryswick de 1697, le roi fait relever les fortifications à l'emplacement des anciennes. Marsal est pourvu alors d'une enceinte équipée de sept bastions. C'est également en 1699 que le roi fait fermer la saline de Marsal, dont le puits à sel est comblé[24].

L'été 1727 est marquée par une épidémie qui frappe un régiment étranger en garnison à Marsal, le régiment de Lay-Irlandais. Cet évènement, probablement lié au fait que la place est cernée de marais, est à l'origine de la création d'un cimetière militaire qui demeure en fonction jusqu'à la Révolution française.

Au XVIIIe siècle, Marsal perd progressivement l'importance stratégique qu'il possédait au siècle précédent. Après le rattachement de la Lorraine à la France de 1766, la place perd son utilité défensive.

Marsal et la Nouvelle-France

La commune de Marsal est liée à l'histoire de la Nouvelle-France par l'histoire du régiment de Carignan-Salières qui a participé à la prise de la place en 1663 et y était encore en garnison à Marsal lorsqu'il reçut l'ordre de Louis XIV de partir vers la Nouvelle-France en janvier 1665. Plusieurs centaines de ses soldats sont demeurés au Canada, participant massivement à la sécurisation et au peuplement de la colonie française. Une plaque commémorative a été dévoilée par le délégué général du Québec à Paris, Michel Robitaille, à l'occasion de l'anniversaire du départ du régiment en 2015.

Cette plaque rappelle également le souvenir de plusieurs habitants de la commune qui ont émigré vers les territoires français en Amérique durant le XVIIIe siècle[25].

Enfin, le cimetière militaire d'Ancien Régime de Marsal[26] a accueilli les dépouilles de plusieurs vétérans invalides de la guerre de Sept Ans et de la guerre d'indépendance des États-Unis[27].

La période contemporaine

Après la Révolution, Marsal est rattaché au département de la Meurthe à partir de 1790. La place ne sert plus qu'au cantonnement des troupes et est abandonnée en 1804.

En 1814, Marsal retrouve brièvement son rôle stratégique de forteresse de frontière, la perte de la Sarre en faisant la seule place fortifiée entre Bitche et les Vosges, protégeant directement Nancy. Marsal est lourdement bombardé le 30 juin 1815[28]. Les fortifications sont remises en état dès 1816.

En 1853, Marsal est rétrogradé au rang de place de troisième classe (conservation sans entretien). Il est assiégé en 1870 et capitule au bout de trois jours, l'étang de Lindre étant alors à sec et le dispositif d'inondation de la vallée ne pouvant donc pas être déclenché.

Marsal retrouve à nouveau une fonction stratégique sous la Restauration. Le Fort d'Haraucourt, qui protège le flanc nord de la place, est édifié à partir de 1835. Il protège le pont-écluse qui permet d'inonder la vallée de la Seille autour de Marsal. Ce dispositif de fortifications avancées est complété par la construction à partir de 1842 du Fort d'Orléans, qui protège le flanc sud.

À la suite du Traité de Francfort (10 mai 1871), qui sanctionne la perte de l'Alsace-Lorraine, Marsal est annexé au Reichsland Elsass-Lothringen. La place est partiellement démantelée par les Allemands, qui détruisent la Porte de Bourgogne et font ouvrir les remparts pour le passage de la route d'Haraucourt, percée à travers le bastion 7. Le Fort d'Haraucourt est alors utilisé pour des expériences d'explosifs.

Lors de la Première Guerre mondiale, Marsal est bombardé en 1915. Le Fort d'Orléans est sommairement remis en état de défense.

À la suite de la défaite de , Marsal est à nouveau annexé au Reich allemand. La plus grande partie de la population est expulsée et est accueillie dans le Sud de la France.

Le village ne retourne à la France qu'en 1945.

En 1968, l'affaire du « mage de Marsal » défraie la chronique : deux des six enfants de Maurice Gérard, dit « Swami Matkormano », gourou qui dirige une communauté ésotérique dans sa grande bâtisse (un ancien lazaret du XVIIe siècle transformé en Âshram où est pratiqué le culte de Shiva et Kali), et de Josiane Gérard dite « la grande prêtresse Alféola » (fille d'un médium)[29], ont disparu mystérieusement. Les parents dont on soupçonne un défaut de soins vis-à-vis de leurs deux enfants infirmes, sont incarcérés, avant d'être relâchés faute de preuves[30].

Politique et administration

Sous l'ancien régime, Marsal était le siège d'un archidiaconé du diocèse de Metz, administrant les archiprètrés de d'Haboudange, Marsal, Varize, Kédange, Morhange, Rombas, Saint-Avold et Thionville. L'archipretré de Marsal comprenait les paroisses d'Amenoncourt, Arracourt, Athienville, Autrepierre, Bezange-la-Grande, Bezange-la-Petite, Blanche-Église, Blémerey, Bourdonnay, Bures, Domjevin, Donnelay, Emberménil, la Garde, Gogney, Haraucourt-sur-Seille, Hénaménil, Juvelize, Leintrey, Lezey, Maizières, Manonviller, Marsal, Moncourt, Mouacourt, Mulcey, Laneuveville-aux-Bois, Ommeray, Parroy, Réchicourt-la-Petite, Reillon, Remoncourt, Repaix, Saint-Martin, Saint-Médard, Sornéville, Verdenal et Xousse[31].

En 1594, Marsal était le siège d'une châtellenerie qui comprenait les communes d'Haraucourt-sur-Seille, Saint-Médard, Donnelay et Juvelize. En 1698 il devint le chef-lieu d'une prévôté, relevant du bailliage de Nancy et disposant de sa propre coutume homologuée le par Charles IV de Lorraine. Cette prévôté administrait les villes de Haraucourt-sur-Seille, Saint-Médard et Marsal[31].

En 1790, Marsal devint le chef-lieu d'un canton formé des communes d'Haraucourt-sur-Seille, Juvelize, Lezey et Saint-Médard (avec Bathelémont). Il a fusionné avec le canton de Vic-sur-Seille vers 1801[31].

Liste des maires

Tendances politiques

L'électorat de Marsal penche généralement au centre et à droite. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, les Marsalais ont ainsi accordé 35,05 % des suffrages à Nicolas Sarkozy et 28,35 % à François Bayrou[32].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[34].

En 2020, la commune comptait 245 habitants[Note 3], en diminution de 7,89 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Depuis 1975, le village fait partie du regroupement scolaire des bords de Seille avec les communes de Blanche-Église, Mulcey, Saint-Médard, Haraucourt-sur-Seille et Moyenvic. Ce regroupement comprend trois écoles, dont une à Marsal qui accueille les enfants en cycle 1.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

.jpg.webp)

- Le site archéologique des Briquetages de la Seille est classé au titre des monuments historiques par décision parue au journal officiel du [15].

- La voie romaine desservait Marosallum depuis les deux rives opposées de la vallée de la Seille. Constituée d'une chaussée empierrée, elle a été partiellement mise au jour en 1972 à l'occasion de travaux d'aménagement du CD 38.

- Musée départemental du sel : installé dans la porte de France, vestige des fortifications de Vauban, il évoque l'histoire de Marsal, ancienne place forte, mais raconte aussi l'histoire de « l'or blanc » à travers les techniques de production du sel, de la préhistoire à nos jours.

- Porte de France classée monument historique le [37] : antérieure à 1663, appelée porte Notre-Dame, elle défendait l'accès principal à Marsal et a été fortement remaniée dans la première moitié du XVIIe siècle.

- Casernes royales de la porte de France : il en existait quatre à l'origine, il n'en reste plus que trois. Ces casernes, construites par Vauban, datent de 1666 et servaient à accueillir les troupes, les chevaux et des vivres. Les façades, la toiture, les écuries au rez-de-chaussée, la cage d'escalier et la travée située au sud de la cage d'escalier sont classées monuments historiques par arrêté du [38].

- Fortifications : quelques pans des fortifications de Vauban, restaurés en 1821-1823, sont encore visibles actuellement. La poterne sud est également conservée et a été restaurée assez récemment. L'édifice est classé aux monuments historiques en 1928[37].

- Ancien hospice : fondé en 1650 par François de Rettel, il a servi de magasin d'artillerie après la Révolution avant d'être vendu à des particuliers.

- Maison du gouverneur de la saline : construite en 1625 par Jean La Hiere, elle est modifiée au XVIIIe siècle, abandonnée à la Révolution puis reconstruite en 1823-1824.

- Arsenal : édifié en 1848 ce bâtiment de 13 travées, vendu à des particuliers, a gardé son aspect d'origine.

- Pavillon de Bourgogne : cette ancienne caserne datant de 1666 devient en 1813 siège de l'hospice civil, puis en 1889 école de filles. Elle est convertie aujourd'hui en logements locatifs.

- Place d'Armes : elle abritait les halles du village ainsi que la maison commune, le lavoir… Aujourd'hui, c'est la place qui constitue le centre du village, bordée de maisons de notables aux façades du XVIIIe siècle bien que plus anciennes. On peut d'ailleurs voir une niche d'angle du début du XVIIe siècle.

- Le patrimoine mobilier de la commune[39].

- Le GR 5 traverse Marsal, reliant Moyenvic à Blanche-Église.

Édifices religieux

- Collégiale Saint-Léger : l'édifice est une église romane qui remonte au XIIe siècle, l'abside gothique date du XIVe siècle qui a subi de nombreuses transformations comme la restauration du chœur. C'est un édifice aujourd'hui qui présente de nombreuses particularités et témoigne des différentes phases de construction, d'accidents et de restaurations. Elle est classée au titre des monuments historiques par arrêté du [40]. L'orgue de 1970 est de Jean-George Kœnig[41]. L'église abrite les gisants de Jean VIII de Salm, maréchal de Lorraine, gouverneur de Nancy mort en 1548, et de son épouse Louise de Stainville[42].

- Chapelle de la Confrérie des Bouchers : fondée en 1516, elle est désaffectée à la Révolution. Il n'en subsiste qu'un fragment de baie gothique dans la façade de l'édifice actuel.

- Couvent des Capucins avec chapelle : les Capucins s'installent à Marsal en 1650 et construisent ce couvent vers 1680. Il a ensuite servi de magasin après la Révolution et appartient aujourd'hui à des particuliers.

- Maison du Chapitre : restaurée en 1719, elle conserve un cartouche de 1576.

- Ermitage Saint-Livier (2 km), refuge de randonneurs.

Édifices disparus

- Église Saint-Martin devant Marsal: cet édifice, mentionné en 1178 par une bulle du pape Alexandre III, est détruit par la construction des remparts de Charles III au début du XVIIe siècle[43].

- Saline de Marsal: située face à l'ancienne maison du gouverneur de la saline, la saline de Marsal aurait commencé d'être abandonnée vers le milieu du XVIe siècle, avant d'être rasée à la fin du XVIIe siècle.

- Cloître de la Collégiale Saint-Léger: adossé à la Collégiale, ce monument disparaît des plans de Marsal après le milieu du XVIIIe siècle. Il était situé à l'emplacement du cimetière paroissial actuel.

- Couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame: ce couvent est installé vers 1635, sur des terrains vraisemblablement libérés par la destruction de la saline médiévale. Détruit à la Révolution, cet édifice était situé dans l'îlot délimité par les rues de l'Arsenal, à l'ouest, du Gouvernement au nord, de la Culture à l'est et de la Chapelle neuve au sud.

- Halles: des halles étaient situées au nord-ouest de la Place d'Armes actuelle. Elles ont été détruites au XIXe siècle.

- Caserne royale Vauban: une des quatre casernes édifiées sous le règne de Louis XIV a été détruite au XIXe siècle.

- Arsenal: un arsenal était situé à l'angle de la rue des Cadets, au nord, et de la rue des Capucins, à l'est. Il a disparu au cours du XIXe siècle.

- Hôpital militaire: un hôpital militaire était situé dans l'îlot délimité par la Place d'Armes, au nord, et la rue des Quartiers, au sud. Cet édifice de plan en L était déjà ancien en 1699. Il a été partiellement détruit par un incendie en 1740, puis restauré par la suite. Son emplacement a disparu au cours du XIXe siècle.

- Porte de Bourgogne: la seconde porte d'accès à la place de Marsal a été détruite au XIXe siècle.

- Poudrière: une poudrière était installée au sud de la rue des Remparts, dans le Bastion 3. Elle a disparu au cours du XIXe siècle.

Personnalités liées à la commune

- Livier de Marsal (-451), mort à Marsal, saint martyr chrétien.

- Théothar, duc, cède en 682-683 à l'abbaye de Wissembourg une place à sel à Marsal.

- Fulrad (710-784), abbé de Saint-Denis, lègue en 777 à l'abbaye de Saint-Denis des poêles à sel à Marsal.

- Folmar V (-1145), comte de Metz et de Hombourg, fit construire un château à Marsal, détruit après le concordat de Worms de 1122 par l'évêque de Metz Étienne de Bar.

- Thierry III de Bar (-1171), évêque de Metz, archidiacre de Marsal avant 1128.

- Sybille, jeune béguine de Marsal, est une usurpatrice à qui l'on attribuait des miracles dans les années 1240-1250, condamnée par l'évêque de Metz Jacques de Lorraine.

- François d'Agoult de Montauban (-1567), panetier du roi Henri II, gouverneur de Marsal à partir de 1553.

- Pierre de Salcède (-1572), aristocrate espagnol, bailli de l'évêché de Metz, gouverneur de Marsal jusque 1567, mort durant le Massacre de la Saint-Barthélémy.

- Louis de Chastellux (1511-1580), vicomte d'Avallon, gouverneur de Marsal entre 1567 et 1571.

- Fouquet de La Routte (v. 1536-1589), est un aristocrate français d'origine dauphinoise. Gouverneur de Marsal durant les années 1580, il fut tué au combat durant les guerres de Religion, et inhumé dans la collégiale Saint-Léger de Marsal.

- André des Porcellets de Maillane (-1623), seigneur de Valhey, gouverneur de Marsal entre 1606 et 1616.

- Jean L'Hoste (1586-1631), ingénieur lorrain, achève les travaux des fortifications de Marsal démarrées par Jean-Baptiste Stabili et Nicolas Marchal.

- Jacques Callot (1592-1635), artiste lorrain, marié à Marsal le 8 novembre 1623 avec Catherine Kuttinger, fille d'un échevin de la ville.

- Louis de la Châtre, comte de Nancay (v. 1630-1664), gouverneur de Bapaume, amant de Ninon de Lenclos, marié à Marsal en 1658 avec Charlotte d'Hardancourt, fille du gouverneur.

- Antoine Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), officier français en Nouvelle-France, en garnison à Marsal de 1663 à 1665 au sein du régiment de Carignan-Salières.

- Félix Le Royer de La Sauvagère (1707-1782), officier français en garnison à Marsal, publie la première étude sur le Briquetage de la Seille.

- Philippe Antoine du Gaillard (v. 1730-1781), baron d'Haraucourt-sur-Seille, marié à Marsal en 1768 avec Marguerite Barbe de Rousselot d'Hédival.

- François-Antoine Mélin, architecte lorrain, entrepreneur des fortifications de Marsal en 1786.

- Jean Pierre Chalot (1766-1795) curé de Marsal, guillotiné durant la Terreur.

- Suzanne Lévy (1795-1831), née à Marsal, épouse du baron d'Empire Pierre François Xavier Boyer.

- Paul Tornow (1848-1921), architecte allemand, restaure la collégiale Saint-Léger de Marsal en 1883.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Écartelé de gueules et d'or. |

|---|---|---|

| Détails | ||

| Alias |  Blason à dessiner |

Les armoiries de Marsal, blasonnées dans l'Armorial de Lorraine, sont écartelées de gueules et d'or[31].

Voir aussi

Bibliographie

- Vincent Hadot, Les Cités du sel, éditions Alan Sutton, 2007.

- Claire Decomps, « La collégiale Saint-Léger de Marsal : architecture et mobilier », in : Les Cahiers lorrains, 2006, 1/2.

- Jean Paul Bertaux, « Marsal : vicus Marosallensis ?. Vicus Marosallensis », in : Les agglomérations secondaires de la Lorraine romaine, Besançon, Université de Franche-Comté, 1997, p. 215-230 Lire en ligne sur Persée

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Marsal sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Marsal » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Décret no 2015-73 du 27 janvier 2015 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Lorraine (région Lorraine), (lire en ligne).

- Archéologies d’Orient et d’Occident et textes anciens (AOROC), Marsal (Moselle), La fouille d’un atelier de sauniers celtiques.

- Sandre, « la Seille »

- Sandre, « le canal de flottage des Salines »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dieuze », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- CIL XIII, 4565

- Augustin Calmet - Notice de la Lorraine: qui comprend les duchés de Bar et de Luxembourg

- Visible sur la Carte "Ducatus Lotharingie" http://bmn-renaissance.nancy.fr/viewer/show/1907#page/n0/mode/1up

- « Briquetages de la Seille », notice no PA00106804, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Histoire de Thionville par GF Teissier

- P. Bergère, Notice sur la place de Marsal, Vincennes, Archives de l'Armée de Terre, .

- Charles Hiegel, « Le sel en Lorraine du VIIIe au XIIIe siècle », Annales de l'Est, 33, 1, , p. 4.

- Recueil d'antiquités dans les Gaules p218 Claude-Jean-Baptiste Hérissant 1770

- Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province, Aristide Guilbert 1845

- Alain Simmer, Peuplement et langues dans l'espace mosellan de la fin de l'Antiquité à l'époque carolingienne, Université de Lorraine, 2013.

- P. Martin, Une Guerre de Trente Ans en Lorraine, 1631-1661., Metz, éditions Serpenoise, , p. 307.

- Clair Fiorletta, « La réduction de Marsal sujet d’une œuvre monumentale », Le Républicain Lorrain, (lire en ligne)

- P. Dupré, Mémoire sur les antiquités de Marsal et de Moyenvic, Paris, Gaultier-Laguionie, , p. 29.

- Jean Paul Pizelle, Ces villes et villages de France,... berceau de l'Amérique française : Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine. Le Puy-Sainte-Réparade. 2009. Commission Franco-Québécoise sur les lieux de mémoire communs.

- Myriam Dohr, Carole Fossurier, François Capron, Boris Dottori, Vincent Hadot, et al.. Les cimetières modernes « hors les murs » dans le nord est de la France : topopgraphie, modes / pratiques funéraires et populations antérieurs au décret impérial de 1804 (XVIe-XVIIIe siècles). [Rapport de recherche] INRAP. 2019. ⟨hal-03106908⟩

- « Base de données de l'Hôtel des Invalides »

- Henri Lepage, Le département de la Meurthe. Statistique historique et administrative., Nancy, Peiffer, , 355 p..

- Gérard de Sède, François Lourbet, Magie à Marsal, Julliard, , 191 p..

- Bénédicte Charles, « Le «mage de Marsal» s'en va en laissant un terrible secret », Marianne, (lire en ligne).

- Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Henri Lepage, 1862

- Résultats de l'élection présidentielle 2007 sur le site du Ministère de l'Intérieur.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Fortifications La Porte de France », notice no PA00106807, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Caserne (ancienne), dite Caserne P », notice no PA00106805, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Inventaire des objets mobiliers de la commune

- « Église Saint-Léger », notice no PA00106806, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Marsal, collégiale Saint Léger, Orgue Jean-George Kœnig (1970)

- https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=57448_4

- Henri Lepage, Les communes de la Meurthe. Journal historique des villes, bourgs, hameaux et censes de ce département., Nancy, Peiffer, , p. 474.