Crosne (Essonne)

Crosne (prononcé [kʁon] ) est une commune française située à dix-huit kilomètres au sud-est de Paris dans le département de l’Essonne en région Île-de-France.

| Crosne | |||||

L’hôtel de ville. | |||||

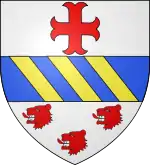

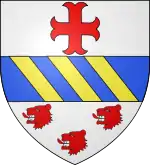

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Essonne | ||||

| Arrondissement | Évry | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine | ||||

| Maire Mandat |

Michaël Damiati 2020-2026 |

||||

| Code postal | 91560 | ||||

| Code commune | 91191 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Crosnois | ||||

| Population municipale |

9 458 hab. (2020 |

||||

| Densité | 3 814 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 42′ 59″ nord, 2° 27′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 30 m Max. 92 m |

||||

| Superficie | 2,48 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Paris (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vigneux-sur-Seine | ||||

| Législatives | Huitième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Essonne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | crosne.fr | ||||

Lieu habité dès la préhistoire, point de passage de l’Yerres par l’importante route d’origine gallo-romaine suivant la rive droite de la Seine, village tour à tour propriété d’abbayes et de seigneurs proches du pouvoir royal où vécut le poète Nicolas Boileau, brièvement rattachée à Villeneuve-Saint-Georges, la commune accueillit au début du XIXe siècle une cohorte de la Légion d'honneur. Longtemps occupé par la viticulture, son territoire fut progressivement urbanisé, d’abord par de petites usines puis avec le développement des transports en commun ferrés, lotis pour arborer aujourd’hui la physionomie d’une commune de banlieue pavillonnaire et résidentielle.

Ses habitants sont appelés les Crosnois[1].

Géographie

Situation

Crosne est située dans la région naturelle de la Brie française, au nord-est du département de l’Essonne, à la limite avec le Val-de-Marne. Elle fait partie de l’agglomération parisienne.

Elle est située à dix-huit kilomètres au sud-est de Paris-Notre-Dame (point zéro des routes de France), dans la banlieue Sud-Est, sur l’axe Paris/Melun-Sénart, à neuf kilomètres au nord-est d’Évry, préfecture de l’Essonne, à dix-sept kilomètres à l’est de Palaiseau, à trente-neuf kilomètres au nord-est d’Étampes, à douze kilomètres au nord de Corbeil-Essonnes, à trente-neuf kilomètres au nord-est de Dourdan, à vingt et un kilomètres au nord-est d’Arpajon, à seize kilomètres au nord-est de Montlhéry, à trente-cinq kilomètres au nord de Milly-la-Forêt et à vingt-sept kilomètres au nord-nord-est de La Ferté-Alais.

Selon l’Institut géographique national, les coordonnées géographiques de la commune au point central de son territoire valent respectivement 48°42’59" nord et 2°27’29" est[2].

Communes limitrophes

Crosne est bordée de l’ouest au nord-est par les villes val-de-marnaises de Villeneuve-Saint-Georges et, dans une moindre mesure, de Valenton. Cette frontière forme ainsi une partie de la limite entre les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. À l’est, Crosne est bordée par la ville d’Yerres ; leur frontière commune traverse, dans sa moitié nord, la forêt de la Grange. Au sud, Crosne partage sa limite avec la ville de Montgeron, le cours de l’Yerres matérialisant la majeure partie de la limite entre ces deux villes.

Lieux-dits et écarts

La commune compte 18 lieux-dits administratifs[Note 1] répertoriés consultables ici[3].

Hydrographie

.jpg.webp)

La rivière l’Yerres, un affluent de la Seine, traverse le sud de Crosne d’est en ouest avant de rejoindre son embouchure dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. À son entrée dans Crosne, elle se sépare en deux bras parallèles, le Bras Vif et le Bras Bordier, donnant naissance à deux « îlots », le Pré des Corvées et surtout l’Île des Prévots, classée site remarquable en vertu de la loi paysage 1930[4]. La rivière retrouve son cours unique avant de quitter la ville.

L’Yerres est une rivière dont le débit est très irrégulier. L’importante crue de 1978 a entraîné la construction de huit ouvrages régulateurs le long de son cours, dont un situé à Crosne : le barrage Suzanne[5]. La gestion de l’Yerres et du barrage est confiée à un syndicat intercommunal, le SyAGE [6].

Relief et géologie

Le relief de Crosne, façonné par l’érosion et l’hydrographie, présente l’aspect classique d’une vallée fluviale : un plateau (le plateau de la Brie), cédant la place à un coteau assez doux, se terminant par la vallée proprement dite, le tout le long du cours droit de l’Yerres.

L’altitude varie entre trente mètres au sud du territoire le long du cours de l’Yerres et quatre-vingt-douze mètres au nord, sur le plateau de la Plaine-Haute[7].

La géologie de la ville est celle de la Brie, constitutif du Bassin parisien et caractérisée par sa nature sédimentaire. Le sous-sol comprend des formations de calcaire, d’argile, de limon et de meulière[8].

Voies de communication et transports

Suivant le cours de l’Yerres depuis son confluent avec la Seine jusqu’à Brunoy, la route départementale 32 traverse de part et d’autre le territoire de Crosne, lui donnant accès, côté ouest, à la route nationale 6, et côté est, à la route nationale 19. Au niveau plus local, la route départementale 32 assure la liaison de la commune avec les villes voisines de Villeneuve-Saint-Georges et Yerres.

La route départementale 324, une bifurcation de la route départementale 32 à l’extrémité est du territoire communal, relie entre elles Crosne et Montgeron.

Une autre voie d’importance, courant au nord de la ville, sur le plateau, et constituée des avenues de l’Abbé-Siéyès, du Président-François-Mitterrand et du Président-Allendé, permet de relier Villeneuve-Saint-Georges à l’ouest et Yerres à l’est ; au droit de cette voie, démarrant par l’avenue Léon-Jouhaux, la route départementale 94 ouvre l’accès de Valenton et, au-delà, de rejoindre la route nationale 6.

Crosne est desservie par deux gares de la ligne du RER D2 : la gare de Montgeron - Crosne située dans la commune voisine et la gare de Villeneuve-Saint-Georges. La première gare dessert la ville via la ligne E du réseau de bus STRAV (principalement la partie basse de la ville) et la seconde via trois lignes du même réseau de bus (la ligne B pour le bas de Crosne et les deux lignes G et H pour sa partie haute).

Les transports urbains de la commune sont assurés par les lignes suivantes du réseau de bus STRAV : la ligne B entre Yerres, Crosne, Villeneuve-Saint-Georges, Val Pompadour et Créteil l’Échat[9] ; la ligne E entre Villeneuve-Saint-Georges Centre Hospitalier / Crosne Boileau et Montgeron Gare[10] ; la ligne G entre Villeneuve-Saint-Georges Gare, Crosne, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges[11] ; la ligne H entre Villeneuve-Saint-Georges Gare et Crosne Plaine-Haute[12] ; la ligne N entre Villeneuve-Saint-Georges Gare et le centre hospitalier[13] ; la ligne O entre Crosne Plaine-Haute, Valenton, Val Pompadour et Créteil l’Échat[14] ; la ligne X entre Yerres Gare et Crosne Bois Cerdon[15].

Les lignes Noctilien N132, N134 et N135, dont les stations sont situées aux gares de Villeneuve-Saint-Georges ou Montgeron - Crosne voisines, permettent la desserte nocturne de Crosne.

La commune est située à sept kilomètres à l’est de l’aéroport de Paris-Orly et trente-trois kilomètres au sud de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. À terme, l’aviation d'affaires et de tourisme sera possible sur la base aérienne de Melun-Villaroche située à dix-neuf kilomètres au sud-est de la commune.

Climat

Crosne est située en Île-de-France, elle bénéficie d'un climat océanique dégradé.

Urbanisme

Typologie

Crosne est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [16] - [17] - [18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération inter-départementale regroupant 411 communes[19] et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal[Note 3]. Cette aire regroupe 1 929 communes[22] - [23].

Structure urbaine

La faible superficie territoriale et l’importante urbanisation de Crosne ont favorisé la jonction des différents îlots immobiliers constituant le village d’antan (le Village, le Petit-Crosne, le Château-Gaillard…). Le tissu urbain continu de la ville actuelle ne comprend plus aucun lieu-dit ni écart. La mémoire collective a perdu le souvenir des noms de quartiers, à tel point que Crosne, de nos jours, est « administrativement » découpée en quatre quartiers[24] qui, dans les faits, englobent divers quartiers « historiques ».

Les deux premiers quartiers administratifs, dits Est et Ouest, se partagent l’ensemble formé par les bords de l’Yerres et le coteau : le centre-ville (le Village), la Glacière et le Pré des Corvées d’une part, le Maroc (Pampelune), le Petit-Crosne et les Heurts, d’autre part. Le quartier du Plateau comprend la partie haute du coteau et le plateau (les Vingt Arpents, le Château Gaillard, la Plaine Haute, les Uselles), et enfin le quartier de la zone d'aménagement concerté concerne, comme son nom l’indique, la zone d’activité de la Plaine Haute. Le quartier du Maroc — occupant quatorze hectares — est intégré au dispositif de veille active de la politique de la ville[25].

De nombreuses résidences ont été nommées en souvenir d’anciens lieux-dits, telles les résidences du Petit-Crosne ou des Vingt-Arpents.

Habitat

| Logements[26] | Nombre en 2007 | % en 2007 | nombre en 2012 | % en 2012 | nombre en 2017 | % en 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | 3 596 | 100 % | 3 803 | 100 % | 3 981 | 100 % |

| Résidences principales | 3 475 | 96,6 % | 3 596 | 94,5 % | 3 703 | 93 % |

| → Dont HLM | 352 | 10,1 % | 423 | 11,8 % | 433 | 11,7 % |

| Résidences secondaires et logements occasionnels | 24 | 0,7 % | 21 | 0,6 % | 26 | 0,7 % |

| Logements vacants[Note 4] | 97 | 2,7 % | 186 | 4,9 % | 252 | 6,3 % % |

| Dont : | ||||||

| → maisons | 1 709 | 47,5 % | 1 692 | 44,5 % | 1 736 | 43,6 % |

| → appartements | 1 853 | 51,5 % | 2 100 | 55,2 % | 2 230 | 56,0 % |

En 2008, la ville comptait trois-cent quarante-deux logements sociaux, possédés par six bailleurs sociaux[27], soit moins 15 % du parc total municipal, la commune ne respectant ainsi pas les obligations fixées par la loi SRU.

La création d'une aire d'accueil des gens du voyage en 2013 lui a toutefois permis de continuer à œuvrer pour respecter le barème à terme dans un foncier contraint.

Occupation des sols simplifiée

Le territoire de la commune se compose en 2017 de 13,01 % d'espaces agricoles, forestiers et naturels, 21,4 % d'espaces ouverts artificialisés et 65,6 % d'espaces construits artificialisés[28].

Toponymie

Crona au XIIIe siècle, Cronea[29].

Du Cange, dans son « Glossaire »[30], évoque l’existence de titres latins rattachant le nom de Crosne aux mots crona ou crosna, issus de l’altération du mot gronna, signifiant marécage ou terrain humide et marécageux[31]. D’après le Littré, le mot crosne (ou crône) est un « terme de pêche » désignant un « endroit garni d’herbage et de racines dans lequel se retire le poisson »[32].

Histoire

Les origines

Le site de Crosne est peuplé dès le Néolithique, comme l’attestent les découvertes sur son territoire de vestiges datant de cette époque : une herminette vers 1947[33] et une hache polie en 1977[34]. D’autres vestiges découverts à Villeneuve-Saint-Georges ou à Montgeron concourent à confirmer la fréquentation de cet endroit[35].

Imposé par la géographie des lisières de l’Yerres, le tracé du chemin courant le long de la rive droite de la rivière (correspondant peu ou prou à la départementale 32 de nos jours), se perd dans la nuit des temps ; par sa situation, il a certainement été à l’origine du peuplement définitif de ces lieux.

La voie romaine d’Auxerre au Havre qui reliait Villeneuve-Saint-Georges à Montgeron passait par Crosne, ainsi que l’indique la table de Peutinger et les vestiges de cette route découverts en 1892 au Petit-Crosne, sur le site de l’ancienne propriété Baille-Lemaire ; la traversée de l’Yerres se faisait par un gué situé à l’endroit du moulin de Senlis[36].

Moyen Âge

Crosne fait partie des biens de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés dès le IXe siècle [37] ; il n’est à cette époque qu’un simple écart de Villeneuve-Saint-Georges, doté cependant d’une chapelle, comme l’indique la bulle de confirmation du pape Alexandre III de 1177[31] - [37] - [38]. Pour l’anecdote, le petit village de vignerons d’alors est dit produire un vin qui passe pour être le meilleur de la région[37].

Le passage du XIIe au XIIIe siècle voit la cession par l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés de la suzeraineté de Crosne, et ainsi apparait au début du XIIIe siècle le fief de Crosne, seigneurie mouvante de l’abbaye, dont les premiers maîtres connus sont Ferric d’Anet et sa femme, la comtesse Christienne.

En considération d’un don important fait en 1219 par la comtesse Christienne à la modeste chapelle du village, celle-ci est érigée quelques années plus tard en cure indépendante par Guillaume d'Auvergne, soixante-dix-huitième évêque de Paris, avec le consentement d'Eudes, abbé de Saint-Germain-des-Prés, de Jean, archidiacre de Brie et de Raoul, curé de Villeneuve-Saint-Georges. Cet acte signe la naissance, en ce mois de juillet 1234, de la paroisse de Crosne[39].

Dans les années qui suivent, une église vient remplacer la chapelle ; elle est dédiée à Notre-Dame de la Compassion et son second patron est saint Eutrope, réputé pour « la guérison des maux de tête et surtout des estropiés ». En 1249, les habitants de Crosne, de Villeneuve-Saint-Georges et de Valenton acquièrent de Thomas de Mauléon, abbé de Saint-Germain-des-Prés, au prix de mille quatre cents livres, l’exemption des impôts de taille et de formariage[40].

En 1277, le chevalier Jehan de Crosne devient le premier seigneur laïc de Crosne.

Il apparaît, au début du XIVe siècle, le nom d’Adam de Crosne, chevalier : il est très probablement le fils de Jehan de Crosne[38].

La seigneurie échoit par la suite au chambellan du roi Charles V de France, Philippe de Savoisy, seigneur de Seignelay, à qui le roi, en récompense de ses services, et en sus de la somme de trois mille livres déjà offertes pour l’acquisition de Crosne, fait don en 1379 de la haute justice, en complément des moyenne et basse justices en franc-alleu sans fief dont il jouit déjà[37].

En 1397 ou 1398, Pierre de Savoisy, évêque de Beauvais et second fils de Philippe de Savoisy, hérite du domaine[37].

En 1412, la seigneurie est aux mains de Pierre Le Verrat (ou Le Veirrat), premier écuyer du roi, prévôt de Paris. L’aveu et dénombrement qu’il en fait au roi, fait état d’« une fort-maison, assise au lieu de Crosne, close de murs et de fossés à eau, et les jardins près les fossés de la dite fort-maison », ainsi qu’« un hôtel couvert de chaume, à demeurer un laboureur ». Telle est la première mention connue du château seigneurial de Crosne et de ses dépendances.

Le XVe siècle voit également la seigneurie passer entre les mains d’Olivier Le Daim, premier valet de chambre de Louis XI, ainsi que celles de plusieurs membres de la famille Chaligaut. Le domaine s’agrandit et s’enrichit, ainsi que l’attestent l’« hôtel » qui gagne une couverture en tuiles ou la présence nouvelle d’un moulin[37].

Temps modernes

En 1509, un clocher est adjoint à l’église, et il en est fait état sur un des piliers de cette dernière, par une inscription en gothique sur une plaque en terre, abîmée au cours de la Révolution[39] :

- « Bonnes gens plaise vous sçavoir que l’Église Notre-Dame de Crosne fut dédiée le premier dimanche de juillet Mil Ve. et IX, par Révérend Père en Dieu Frère Jehan Nervet, Evesque de Magarence, Prieur de Sainte-Catherine du Vau des Ecoliers »[31].

Durant ce XVIe siècle, la seigneurie est notablement la propriété, de par son mariage avec Jeanne Chaligaut[41], de Jacques de Ligneris, président du parlement de Paris ou de plusieurs membres de la famille Brûlart, dont Noël Brûlart, Procureur général au parlement de Paris, ou Pierre Brûlart, Secrétaire d’État sous Charles IX et Henri III.

Le 7 juillet 1589, les troupes de la Ligue catholique, qui font le siège de Paris, occupent Villeneuve-Saint-Georges et ses alentours, et font subir aux habitants de terribles exactions ; Crosne connaît alors des jours sombres[42].

En décembre 1626, la maison de Brûlart est toujours en possession de la seigneurie de Crosne quand Louis XIII, de passage à Crosne, loge en son château[31] - [38]. De fait, il semble que c’est en familier des lieux que le roi y fait halte, y ayant déjà séjourné en plusieurs occasions dans sa jeunesse (1604, 1607, 1608, etc.)[43] - [44].

En 1636, naît Nicolas Boileau Despréaux, le « législateur du Parnasse ». Au-delà de la polémique sur son lieu de naissance, Crosne et Paris s’en disputant l’honneur (étant communément admis que c’est bien à Paris qu’il naquit)[37], il est indéniable que l’enfance de ce grand poète se fait à Crosne, dans la propriété de son père, située en face de l’église, rue Simon (rebaptisée depuis rue Boileau). Le porche de cette maison est aujourd’hui surmonté d’une plaque de marbre noir comportant l’inscription :

« Ici naquit Boileau, ce maître en l’art d’écrire

Il arma la raison des traits de la satire,

Et, donnant le précepte et l’exemple à la fois,

Du goût il établit et pratiqua les lois. »

En 1652, Crosne subit les durs ravages de la guerre pendant la Fronde, lorsque les troupes de Turenne s’y heurtent à celles des ducs de Lorraine et de Condé[45].

Enfin, au siècle finissant, le duc Henry d'Harcourt, maréchal de France, devient propriétaire de Crosne à raison de l’héritage de sa femme, Marie-Anne-Claude Brûlart.

Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, la seigneurie est successivement possédée par le maréchal d’Harcourt (jusqu’en 1706) ; par Jean-Martial de Jancen, écuyer et secrétaire du roi ; par Pierre Larcher, président de la chambre des comptes, époux de Marie de Jancen, fille de Jean-Marial de Jancen, et enfin par André-Guillaume Darlus, fermier général, qui acquiert le domaine le , au décès de Pierre Larcher, pour quatre cent quarante mille livres[46]. En 1745, un recensement du village y dénombre cinquante-deux foyers[38].

En 1747, comme l’atteste la date inscrite sur sa toiture, sur des terres attenantes au château, est construite la ferme dite de la seigneurie[35], également connue sous le nom de la ferme de Seignelay[47].

En cette même année 1747, survient le décès d’André-Guillaume Darlus ; le domaine revient alors à Louis-Lazare Thiroux d'Arconville, président de la Première chambre des enquêtes du Parlement, du fait de son mariage avec Geneviève-Catherine Darlus, dite présidente Thiroux d’Arconville. C’est ainsi que leur fils, Louis Thiroux de Crosne, dernier lieutenant général de police de Paris, hérite du titre de la seigneurie.

Le , le domaine est vendu à Pierre Nicolas Caulet d’Hauteville, fermier général des messageries et entrepreneur en vivres. Il ne tarde cependant pas à départir le domaine : le , il en cède l’usufruit au duc Louis-Paul de Brancas-Céreste pour la somme de deux cent trente mille livres, et le , il en vend la nue-propriété à Antoine-Jean-François Mégret de Sérilly, trésorier de l’extraordinaire de la guerre[49] - [50].

Ce dernier étant débiteur envers l’état et ayant failli dans ses remboursements, ses biens lui sont confisqués en juin 1787[50]. Mis en vente aux enchères publiques le , le domaine de Crosne échoit de nouveau à Caulet d’Hauteville, au prix de six cent quinze mille livres. Cependant, du fait de la situation troublée née de la Révolution française, il rencontre des difficultés pour reprendre possession de ce bien ; malgré la pétition qu’il adresse le 14 fructidor an III (correspondant au ) à la Convention nationale pour s’en plaindre[50], il décéda sans avoir jamais récupéré son bien[51].

En tout état de cause, le domaine est intégré aux biens nationaux. Le 1er nivôse an VIII (soit le ), il est donné à Sieyès à titre de récompense nationale ; mais le propriétaire des lieux, le duc de Brancas-Céreste[52], parvient en tant qu’usufruitier à prouver qu’il n’est point bien national et ainsi en garde la jouissance[53]. En fin de compte, le domaine de Crosne n’étant pas disponible, c’est la ferme de la Ménagerie, l'hôtel du comte de Choiseul-Gouffier qui abrite la régie des douanes et l'hôtel de Monaco avec son mobilier qui sont monnaie d'échange[54].

Antoine Joseph Dezallier d’Argenville[55] donne une description très élogieuse du château et plus particulièrement de ses jardins de Flore « ajustés dans le goût le plus mignon », et comprenant une figure de la Mélancolie exécutée par le sculpteur Falconet.

Jacques-Antoine Dulaure, pour sa part, note que « le village est plein de jolies maisons bourgeoises, habitées dans la belle saison par des Parisiens qui y sont attirés par la beauté du lieu et par la commodité de s’y transporter par les coches d’eau »[56].

Enfin, en cette fin de siècle, Crosne et Villeneuve-Saint-Georges connaissent un bref épisode de réunification. Le , la municipalité de Crosne demande à s’associer à celle de Villeneuve-Saint-Georges, et la demande en est transmise au directoire du district dès le . Cependant, rivalités et incompréhensions font qu’en juillet 1792, les Crosnois demandent par pétition à recouvrer leur indépendance. Le , constatant que la réunification n’a jamais été ratifiée par la Convention nationale, le directoire du département déclare celle-ci nulle et non avenue[35] - [57].

Époque contemporaine

Dès le 4 juin 1802, au décès du duc de Brancas-Céreste[58], l’État retrouve la pleine propriété du château de Crosne. Et c’est à ce titre que le 17 janvier 1805, Napoléon Bonaparte se réservant la jouissance exclusive du château de Fontainebleau, signe le décret transférant le chef-lieu de la Première cohorte de la Légion d’honneur de Fontainebleau au château de Crosne[59]. Le 30 mars 1805, Louis-Alexandre Berthier, Maréchal d'Empire, Grand-aigle et chef de la Première cohorte, est autorisé à fixer sa résidence à Crosne[59]. Il y reste jusqu’au 18 mars 1808. En application du décret du 28 février 1809 supprimant l’administration des cohortes et rattachant celles-ci à l’administration centrale, la propriété du château de Crosne est transférée pour vente à la Caisse d’amortissement[59].

Mis en adjudication, le château est acquis au prix de cent cinquante mille francs par Jean Dieudonnat, fermier général[35] - [60] ; qualifié de « démolisseur de bâtiments », Dieudonnat bâtit sa richesse sur l’achat et le démantèlement de biens nationaux : le domaine de Crosne fait partie du lot[60]. Dans un courrier au commandeur de la Légion d’honneur, il estime que le château est « dans un état de dégradation qui ne permet pas de pouvoir le réparer », demande « de pouvoir construire une habitation moins étendue […] dans les autres dépendances » et enfin précise qu’il ne peut le faire qu’en se « servant des matériaux du bâtiment principal »[60]. Par ailleurs, dans son plan des lieux dressé en 1817, le géographe Fessard ne mentionne plus que des ruines à l’endroit du château, dont les pierres auraient servi aux Crosnois pour leurs habitations, ou auraient été expédiées vers Paris pour alimenter les travaux du baron Haussmann[61].

Dieudonnat est maire de Crosne de 1815 jusqu’à sa mort, en 1823. Le domaine est vendu l’année d’après au cours d’une audience des criées aux sieurs Colin et Jeunesse pour la somme de quatre-vingt mille francs[62].

En 1835, Jacques Fromental Halévy compose l’essentiel de son opéra La Juive à Crosne, dans la propriété qu’y possède Henri Duponchel, directeur de l’Opéra de Paris[35].

Crosne est ravagé par la guerre pendant l’hiver 1870-1871, alors que Paris est assiégé par les troupes allemandes. Occupée du 1er janvier au 17 mars 1870, Crosne subit, entre autres, la destruction de ses archives datant de 1853 à 1871[35].

La fin du XIXe siècle amène à Crosne quelque renommée, à la faveur des réalisations de certaines personnalités.

Nicolas Auguste Pailleux (né le 1er septembre 1812 à Paris, où il meurt le 8 février 1898) est un industriel qui, après avoir fait prospérer une maison de tulles brodés et de broderies, se retire des affaires en 1872 et s’installe — en alternance avec Paris — à Crosne pour s’y consacrer à sa passion du jardinage. S’intéressant à l’acclimatation de plantes comestibles peu connues, il étudie par exemple la culture du souchet comestible ou du soja, dont il présente les résultats à la Société nationale d’acclimatation ; c’est à cette occasion qu’il fait la connaissance du botaniste Désiré Bois. Les deux hommes étudient ensemble maintes plantes et signent en commun en 1885 « Le Potager d’un curieux »[63], ouvrage dont le succès justifie deux rééditions. Qualifiée d’œuvre magistrale, l’acclimatation du Stachys affinis Bunge, plante d’hiver originaire de Chine, aux tubercules comestibles, est réalisée par Pailleux et Bois entre les années 1882 et 1885. Convaincu que les ménagères ne pourront prononcer le nom savant Stachys affinis, Pailleux décide de donner aux nouveaux tubercules le nom de crosnes, « qui est celui de [sa] commune »[64] - [65]. Plus tard, la plante prend également le nom de crosne du Japon.

Ernest Lemoine (né le 31 octobre 1830 à Paris, mort le 28 juin 1926 à Crosne), exerçant la profession d’aviculteur dès 1856, possède une importante propriété au bord de l’Yerres, à Crosne. Il y installe en 1872 un établissement d’élevage de volaille de race, qui gagne au fil du temps une renommée importante en raison de la qualité de sa production, sanctionnée par un total de huit cent cinquante-six récompenses, dont vingt-deux prix d’honneurs, glanés à différents concours agricoles. Ernest Lemoine est par ailleurs fait chevalier de la Légion d’honneur, officier du Mérite agricole et se voit décerner la croix de chevalier de Dannebrog. Il fonde la Société d’aviculture de France dont il est président entre 1891 et 1897 puis, par la suite, président honoraire. Il est également élu, par deux fois, maire de Crosne[66] - [67] - [68].

_-_Usine_Baille-Lemaire_(env._1906).jpg.webp)

Armand Lemaire (1821-1885) fonde en 1846 à Paris, une fabrique d’instruments d’optique (verres optiques, jumelles, longues-vues…), qui acquiert sous la marque Abeille une renommée mondiale. Jean-Baptiste Baille (1841-1918), gendre et associé de Lemaire, prend au décès de celui-ci la relève à la tête de l’entreprise, devenue la maison Baille-Lemaire. En 1892, la place manquant à Paris, l’usine est déménagée à Crosne, sur des terrains acquis par Lemaire[69]. Les conditions de travail y sont exemplaires pour l’époque, et en 1889 monsieur Baille se voit décerner par l’Académie des sciences morales et politiques la médaille d’or du prix Jules Audéoud, récompensant les établissements œuvrant à « l’amélioration du sort des classes ouvrières ou au soulagement des pauvres »[69] - [70] - [71]. En effet, la maison Baille-Lemaire fait bénéficier ses ouvriers d’importants avantages pour l’époque, tels qu’une caisse de secours mutuels, une caisse d’épargne ou un système de participation aux bénéfices ; en 1905, des pavillons d’habitation leur sont construits à proximité de l’usine : la cité Baille-Lemaire.

Auparavant, entre 1886 et 1902, Baille-Lemaire s’essaie à l’industrie automobile, et conçoit quelques véhicules automobiles à moteur trois cylindres à pétrole délivrant une puissance de huit chevaux ; il engage l’un des exemplaires dans la course automobile Paris-Amsterdam-Paris de 1898[72]. Au décès de Baille-Lemaire, son fils Jean-Louis lui succède, mais l’usine finit par péricliter, et le peu d’activité qui lui reste est rapatriée au début des années 1930 à Paris[69] - [73].

Le fils d’Alfred Dreyfus, Pierre — dont la mère Lucie, familière des Baille-Lemaire, aide à lutter contre le saturnisme en distribuant du lait aux ouvriers de l’usine — reprend en 1938 l’usine et y installe avec un associé une fabrique de câbles électriques, la Câblerie de la Seine (qui devient plus tard la Câblerie de Crosne), qui a pour clients EDF, la SNCF, la RATP ou l’armée. L’activité de l’usine s’arrête définitivement en 1993[69] - [73].

Le 31 janvier 1937, Crosne a l’insigne honneur d’être la première ville de France à donner le nom d’Alfred Dreyfus à l’une de ses rues[69] - [74] - [75] ; celle-ci est débaptisée le 15 juin 1941, en application des instructions du Régime de Vichy. Cependant, en 2006, est inaugurée l’allée du Capitaine-Dreyfus, desservant la nouvelle résidence construite sur l’emplacement de l’ancienne câblerie[69] - [76].

Au début des années 1960, naît l’idée de construire à Villeneuve-Saint-Georges un centre hospitalier intercommunal desservant une trentaine de communes de la banlieue sud-est parisienne ; l’emplacement choisi, un terrain à flanc de coteau, est cependant situé sur le territoire de Crosne, à la frontière avec Villeneuve-Saint-Georges. Les deux communes conviennent par conséquent d’un échange de parcelles, nécessitant donc une modification des limites territoriales ; celle-ci est officialisée le 6 octobre 1967 par décret en Conseil d'État, peu de temps avant l’éclatement du département de Seine-et-Oise[73].

De nos jours, Crosne est une ville qui reste essentiellement résidentielle, bénéficiant cependant d’une importante zone d’activité, ce qui fait de la ville, en 2008, le deuxième contributeur au budget de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres par le montant généré par la taxe professionnelle (hors dotation de l’État)[77]. En effet, depuis 2002, Crosne s’est associé aux communes voisines du Val d’Yerres à travers cette communauté d’agglomération.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

- Rattachements administratifs

Antérieurement à la loi du 10 juillet 1964[78], la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise. La réorganisation de la région parisienne en 1964 fit que la commune appartient désormais au département de l'Essonne et à son arrondissement de Corbeil, après un transfert administratif effectif au .

Elle faisait partie de 1801 à 1919 du canton de Boissy-Saint-Léger de Seine-et-Oise, année où elle est rattachée au canton de Villeneuve-Saint-Georges. Lors de la mise en place de l'Essonne, elle intègre en 1964 le canton de Montgeron, puis, en 1975, celui d'Yerres[79]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Dans l'ordre judiciaire, elle fait partie du ressort des tribunaux d’judiciaire, de commerce et de prud’hommes d’Évry, tous rattachés à la cour d'appel de Paris.

- Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton de Vigneux-sur-Seine

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la huitième circonscription de l'Essonne.

Intercommunalité

La ville adhérait depuis 2002 à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi MAPAM du , qui prévoit la généralisation de l'intercommunalité à l'ensemble des communes et la création d'intercommunalités de taille importante, le préfet de la région d'Île-de-France approuve le un schéma régional de coopération intercommunale qui prévoit notamment la « fusion de la communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres et extension du nouveau regroupement à la commune de Varennes-Jarcy[80] », jusqu'alors membre de la Communauté de communes du Plateau briard. Celle-ci, après une consultation de ses habitants[81] qui s'est tenue en avril 2015[82], intègre néanmoins la communauté de communes de l'Orée de la Brie le 1er janvier 2016, de manière à ne pas être concernée par la Métropole du Grand Paris[83] - [84].

Les communes de Sénart Val de Seine s'opposent à la création, et le maire de Draveil, Georges Tron, organise un référendum dans sa ville, qui aboutit à un rejet de la fusion par 98,3 %, mais avec une participation limitée à 23 % des électeurs[85] - [86].

La création de la nouvelle communauté d'agglomération est néanmoins créée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 « portant création d’un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés d’agglomération Sénart Val de Seine et Val d’Yerres », dénommée communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine.

Tendances politiques et résultats

L’analyse des derniers résultats électoraux enregistrés à Crosne montrent que l’électorat est relativement orienté à gauche mais a tendance à suivre les spécificités de la Huitième circonscription de l'Essonne.

Ainsi, lors de l'élection présidentielle française de 2002, le candidat Jacques Chirac (Rassemblement pour la République) arrivé en troisième position au premier tour bénéficia d’un important report de voix au second, au point même de faire perdre près de deux points au candidat Jean-Marie Le Pen (FN). La même année, le député sortant Nicolas Dupont-Aignan (UMP devenu DLR) fut réélu député au premier tour dans la circonscription mais ne remportait que 48,48 % des suffrages dans la commune. Lors des élections européennes de 2004, le candidat socialistes Harlem Désir et, pour les régionales Jean-Paul Huchon étaient élus avec respectivement 31,45 % et 57 % des suffrages, largement devant leurs adversaires.

Lors de la présidentielle de 2007, le candidat Nicolas Sarkozy (UMP) n’obtint dans la commune que 50,10 % des voix alors qu’il obtenait 52,08 % dans le département[87] et 53,06 % sur l’ensemble du territoire national[88]. Peu après, lors des législatives de 2007, le député sortant Nicolas Dupont-Aignan (DLR) était une nouvelle fois réélu, cette fois à 54,32 % dans la commune.

Lors des municipales de 2008, le maire sortant Alain Girard (PS) fut lui aussi réélu dès le premier tour avec 52,68 % des suffrages et la situation fut identique pour les cantonales de 2008 pour la conseillère générale sortante Nicole Lamoth (DVD) à la différence qu’elle le fut grâce aux électeurs d’Yerres puisqu’elle ne récolta que 35,41 % des voix dans la commune de Crosne.

Lors des Élections européennes de 2009, signe de la forte implantation du parti Debout la République dans la circonscription, c’est son candidat Jean-Pierre Enjalbert qui obtint le plus grand nombre de voix, devant le candidat Verts Daniel Cohn-Bendit.

Pour les régionales de 2010, le président sortant de la région Jean-Paul Huchon (PS) creusa encore l’écart avec 64,35 % des voix contre seulement 35,65 % des voix pour Valérie Pécresse (UMP).

Les électeurs de Crosne rejetèrent massivement (59,61 %) le traité de Rome lors du référendum de 2005 alors même qu’ils avaient approuvé le traité de Maastricht lors du référendum de 1992 à 54,07 %[89].

En 2010, le Parti socialiste[90] dispose d’une section dans la commune.

- Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours

- Élection présidentielle de 2002 : 84,21 % pour Jacques Chirac (RPR), 15,79 % pour Jean-Marie Le Pen (FN), 80,81 % de participation[91].

- Élection présidentielle de 2007 : 50,10 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 49,90 % pour Ségolène Royal (PS), 84,70 % de participation[92].

- Élection présidentielle de 2012 : 55,22 % pour François Hollande (PS), 44,78 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 82,44 % de participation[93].

- Élection présidentielle de 2017 : 69,94 % pour Emmanuel Macron (LREM), 30,06 % pour Marine Le Pen (FN), 77,05 % de participation.

- Élections législatives, résultats des deuxièmes tours ;

- Élections législatives de 2002 : 48,48 % pour Nicolas Dupont-Aignan (UMP) élu au premier tour, 28,38 % pour Marie-Christine Ducasse (PS), 67,25 % de participation[94].

- Élections législatives de 2007 : 54,32 % pour Nicolas Dupont-Aignan (DVD) élu au premier tour, 25,67 % pour Véronique Haché-Aguilar (PS), 61,87 % de participation[95].

- Élections législatives de 2012 : 58,70 % pour Nicolas Dupont-Aignan (DVD), 41,30 % pour Aude Bristot (PS), 58,80 % de participation[96].

- Élections législatives de 2017 : 51,23 % pour Nicolas Dupont-Aignan (DLF), 48,77 % pour Antoine Pavamani (PS), 49,45 % de participation.

- Élections européennes, résultats des deux meilleurs scores ;

- Élections européennes de 2004 : 31,45 % pour Harlem Désir (PS), 11,14 % pour Patrick Gaubert (UMP), 44,26 % de participation[97].

- Élections européennes de 2009 : 20,00 % pour Jean-Pierre Enjalbert (DLR), 18,63 % pour Daniel Cohn-Bendit (Les Verts), 43,68 % de participation[98].

- Élections européennes de 2014 : 28,30 % pour Dominique Jamet (DLR), 16,10 % pour Aymeric Chauprade (FN), 46,86 % de participation[99].

- Élections européennes de 2019 : 19,90 % pour Nathalie Loiseau (LREM), 16,23 % pour Nicolas Dupont-Aignan (DLF), 51,31 % de participation.

- Élections régionales, résultats des deux meilleurs scores

- Élections régionales de 2004 : 57,00 % pour Jean-Paul Huchon (PS), 29,95 % pour Jean-François Copé (UMP), 65,49 % de participation[100].

- Élections régionales de 2010 : 64,35 % pour Jean-Paul Huchon (PS), 35,65 % pour Valérie Pécresse (UMP), 49,15 % de participation[101].

- Élections régionales de 2015 : 41,24 % pour Claude Bartolone (PS), 40,67 % pour Valérie Pécresse (LR), 56,19 % de participation.

- Élections cantonales et départementales, résultats des seconds tours

- Élections cantonales de 2001 : données manquantes.

- Élections cantonales de 2008 : 35,41 % pour Nicole Lamoth (DLF) élue au premier tour, 31,59 % pour Véronique Haché-Aguilar (PS), 60,17 % de participation[102].

- Élections départementales de 2015 : 61,74 % pour François Durovray et Nicole Poinsot (UMP), 38,26 % pour Aude Bristot et Didier Hoeltgen (PS), 46,93 % de participation.

- Élections municipales,

- Élections municipales de 2008 : 52,68 % pour Alain Girard (PS) élu au premier tour, 19,41 % pour Claudine Naas (DVD), 61,94 % de participation[103].

Lors du second tour des élections municipales de 2014 dans l'Essonne, la liste UMP-UDI menée par Michaël Damiati remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 1 995 voix (51,33 %, 22 conseillers municipaux élus dont 4 communautaires), devançant largement les listes menées respectivement par[104] :

- Alain Girard, maire sortant (PS-PCF-EELV, 1 616 voix, 41,58 %, 6 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire) ;

- Christophe De Freitas ( UDI-MoDem, 275 voix, 7,07 %, 1 conseiller municipal élu).

Lors de ce scrutin, 32,97 % des électeurs se sont abstenus.

Lors du second tour des élections municipales de 2020 dans l'Essonne[105], la liste DVD/DLF menée par le maire sortant Michaël Damiati obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 1 255 voix (50,46 %, 22 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires, devançant largement les listes menées respectivement par[106] - [107] :

- Christophe Carrère (union de la gauche, 917 voix, 36,87 %, 5 conseillers municipaux élus dont 1 communautaire) ;

- Christophe de Freitas (DIV, 315 voix, 12,66 %, 2 conseillers municipaux élus).

Lors de ce scrutin, marqué par la crise de la pandémie de Covid-19 en France, 58 % des électeurs se sont abstenus.

- Référendums

- Référendum de 2000 relatif au quinquennat présidentiel : 76,43 % pour le Oui, 23,57 % pour le Non, 30,88 % de participation[108].

- Référendum de 2005 relatif au traité établissant une Constitution pour l’Europe : 59,61 % pour le Non, 40,39 % pour le Oui, 70,89 % de participation[109].

Liste des maires

Trente-sept maires se sont succédé à la tête de l’administration municipale de Crosne depuis l’élection du premier en 1790.

Distinctions et labels

En 2012, la commune a obtenu deux @ au label Ville Internet[121].

Jumelages

La ville a noué depuis 1956 des liens de jumelage ou d’amitié avec plusieurs villes européennes, et cet effort est sanctionné par le Drapeau d’honneur (en 1986) et la Plaquette d’honneur du Prix de l’Europe (en 1992)[122], prix décernés par le Conseil de l’Europe en récompense des communes ou collectivités territoriales particulièrement actives dans la promotion de l’idéal européen[123].

Crosne a signé des accords de jumelage[124] avec :

.svg.png.webp) Belœil (Belgique) depuis 1964 située à 223 kilomètres[125] ;

Belœil (Belgique) depuis 1964 située à 223 kilomètres[125] ; Maybole (Écosse) depuis 1982, en anglais Maybole, située à 885 kilomètres[126] ;

Maybole (Écosse) depuis 1982, en anglais Maybole, située à 885 kilomètres[126] ; Schotten (Allemagne) depuis 1964, en allemand Schotten, située à 520 kilomètres[127].

Schotten (Allemagne) depuis 1964, en allemand Schotten, située à 520 kilomètres[127].- Rýmařov (Tchèquie), en tchèque Rýmařov, située à 1 295 kilomètres

Elle entretient des liens privilégiés avec les villes de Bogen (Allemagne, jumelée avec Schotten), Ozimek (Pologne, jumelée avec Rymarov) et Roccella Ionica (Italie, jumelée avec Arco)[128].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[129]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[130].

En 2020, la commune comptait 9 458 habitants[Note 5], en augmentation de 4,53 % par rapport à 2014 (Essonne : +2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Totalement intégrée à l’agglomération parisienne et sa banlieue, Crosne est une commune exemplaire de la région qui a connu un développement relativement régulier au cours des deux siècles précédents. Le premier recensement des personnes en 1793 dénombra trois cent trente-et un habitants dans le village avant une baisse importante conduisant à la plus basse donnée de deux cent trente-et-une personnes en 1821. Une progression lente et chaotique s’ensuivit pour atteindre plus de trois cents résidents en 1836, seulement deux cent soixante-et-onze en 1846, trois cent quatre-vingt en 1866 mais seulement trois cent cinquante-cinq 1872 consécutivement à l’occupation Prussienne de 1870. De cette époque démarra une croissance continue avec quatre-cent trente-et-un habitants en 1876, sept cent trois en 1896 et plus de mille cent en 1906. Le cap des deux mille habitants fut franchi dans les années 1920, celui des trois mille au sortir de la Seconde Guerre mondiale alors que démarrait le « boum » démographique multipliant par trois la population en soixante ans pour atteindre neuf mille trente-quatre habitants en 2006. La population étrangère représentait en 1999 5,2 % du total[132] avec par ordre d’importance des communautés les Portugais pour 1,2 % de la population, les Marocains pour 0,7 %, les Algériens pour 0,5 %, les Tunisiens pour 0,2 % et les Turcs pour 0,1 %[133].

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,9 %). De même, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 19,5 % la même année, alors qu'il est de 20,1 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 4 392 hommes pour 4 893 femmes, soit un taux de 52,70 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,02 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Équipements scolaires

.jpg.webp)

Les élèves de Crosne sont rattachés à l’académie de Versailles. La commune dispose sur son territoire des écoles maternelles George-Sand et Jacques Prévert et des écoles élémentaires Georges-Brassens et Irène-Joliot-Curie[136]. Le premier niveau de l’enseignement secondaire est assuré par le collège Bellevue, commun aux deux villes de Crosne et de Yerres et implanté à cheval sur les territoires des deux communes[137] - [138]. Le deuxième niveau d’enseignement secondaire est assuré par le lycée Rosa-Parks de Montgeron[139] (enseignement général public) ou au lycée Louis-Armand à Yerres (enseignement professionnel public).

Équipements de santé

Crosne ne dispose pas, stricto sensu, d’hôpital sur son territoire ; elle est cependant desservie par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges[Note 6]. L’établissement est dirigé par un syndicat intercommunal regroupant une trentaine de communes du sud-est parisien, au nombre desquelles on compte Crosne.

Deux cliniques spécialisées privées sont installées à Crosne, la clinique du Château du Bel Air et la clinique de l’Isle, deux les trois spécialisée dans les soins des troubles psychologiques et psychiatriques, auxquelles s’ajoute une maison de retraite médicalisée privée, la résidence du Vieux Château et un foyer thérapeutique pour adolescents, le Moulin des ados.

En 2010, dix-huit médecins[140] (dont cinq généralistes), cinq chirurgiens-dentistes[141] et quatre pharmacies[142] sont implantés sur la commune.

Les services d’urgences médicales sont du ressort du SMUR de Corbeil-Essonnes[143].

Situé sur le plateau, le foyer Coquerel est une structure d’accueil à caractère social, recevant dans le cadre de la protection de l’enfance, des enfants âgées de sept à dix-huit ans[144].

Équipements culturels

La commune de Crosne dispose de diverses infrastructures permettant la pratique et l’accès à la culture, parmi lesquelles l’espace René-Fallet, ancien gymnase reconverti en salle polyvalente en 2008, la bibliothèque Jacqueline-de-Romilly, le centre culturel Jacques-Prévert, dont les trois salles d’exposition ont été baptisées de titres de poèmes de l’auteur : Les Feuilles mortes, Paroles et La Belle Vie, la maison des arts est dédiée aux arts plastiques. S’ajoute une salle gérée par une amicale laïque ouverte à tous.

Équipements sportifs

Plusieurs lieux répartis sur le territoire sont consacrés à la pratique sportive dont le stade municipal Henri-Hurt équipé d’un terrain de football d’honneur et un stabilisé, le Cosec Michel-Finet équipé pour le volley-ball, le handball, la boxe et les arts martiaux, le gymnase Gérard-Priet pour les arts martiaux, le handball, la gymnastique, l’escrime, le tennis de table, l’escalade, les courts de tennis Yannick-Noah avec six courts dont deux couverts, le citystade permettant la pratique du football, du handball et du basket-ball, les salles de danse Colombine et Arlequin et le boulodrome. Plusieurs clubs regroupent les licenciés, notamment le Val Yerres Crosne FC pour le football[145] né de la fusion[146], en avril 2009, du Crosne FC et de l’AS Yerres ; le Crosne CO pour le futsal ; le Tennis Crosnois[147]. comptant en 2013 trois cent cinquante-deux affiliés (soit cent quatre-vingt huit jeunes et cent soixante-quatre adultes)[148].

Autres services publics

Services municipaux mis à part, la commune accueille en 2010 un bureau de poste[149] et une mission locale d’insertion[150]. La sécurité du lieu est assurée par la police municipale ainsi que par le commissariat de police[151] et le centre de secours mixte[152] de Montgeron.

Lieux de culte

.jpg.webp)

La paroisse catholique de Crosne est rattachée au secteur pastoral de La Forêt-Montgeron et au diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Elle dispose de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge[153].

Médias

L’hebdomadaire Le Républicain et le quotidien Le Parisien relatent les informations locales. La commune est en outre dans le bassin d’émission des chaînes de télévision France 3 Paris Île-de-France Centre, IDF1 et Téléssonne intégré à Télif.

L’information institutionnelle est assurée par plusieurs publications périodiques : Crosne Info, mensuel diffusé par la ville ; le Val d’Yerres Magazine, mensuel diffusé par la communauté d'agglomération du Val d'Yerres[154] ; le Magazine de l’Essonne, mensuel diffusé par le conseil général de l'Essonne[155] et enfin le Journal du Conseil régional, bimensuel diffusé par le conseil régional d'Île-de-France[156].

Économie

Crosne est intégrée par l’Insee à la zone d’emploi de Créteil qui rassemblait soixante-seize communes et 852 425 habitants en 1999, les Crosnois représentant 0,96 % du total[157]. Trois cent quatre-vingt-douze entreprises étaient installées à Crosne au . Il y avait mille sept cents emplois salariés à Crosne en 2006[158], la plupart sont implantées dans la zone d'activité de la Plaine Haute. L’éducation, la santé et l’action sociale sont les secteurs les plus représentés, tout comme la fonction publique territoriale qui emploie cinq cents agents[159]. La région de Crosne, très résidentielle, se caractéristique par un déficit d’emploi important : le taux d’emploi net de l’agglomération n’est que de 9,6 %, l’un des plus faibles du département[160]. Pour y remédier, la communauté d’agglomération souhaite développer l’activité économique de la zone d’activité de la Plaine Haute grâce à la troisième tranche d’aménagement[161]. Un centre commercial est également implanté dans le quartier de la Plaine Haute. Un marché bihebdomadaire se tient en centre-ville.

Emplois, revenus et niveau de vie

La population active de la commune était estimée à 6 146 personnes en 2006 avec un taux de chômage fixé à 7,9 % ; 69,8 % des actifs occupant un emploi exerçaient dans le secteur tertiaire, 17,1 % dans la construction, 13,2 % dans l’industrie et aucune personne dans l’agriculture[162]. En 2006, le revenu net imposable moyen des ménages crosnois s’élevait à 27 411 euros, 73 % des ménages étant imposés sur le revenu[162]. En 2004, le prix moyen de vente au mètre carré d’un logement s’élevait à 2 814 euros, 96,6 % étant des résidences principales, pour 47,6 % en pavillon individuel et habité à 72,1 % par leur propriétaire[162]. Le revenu fiscal médian par ménage était en 2006 de 22 680 euros, ce qui plaçait Crosne au mille cent vingt-sixième rang parmi les 30 687 communes de plus de cinquante ménages en métropole et au soixante-quinzième rang départemental[163].

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 39 218 €, ce qui plaçait Crosne au 2 911e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[164].

| Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2006. | ||||||

| Agriculteurs | Artisans, commerçants, chefs d’entreprise |

Cadres et professions intellectuelles supérieures |

Professions intermédiaires |

Employés | Ouvriers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Crosne | 0,3 % | 7,5 % | 14,3 % | 28,1 % | 25,6 % | 24,2 % |

| Zone d’emploi de Créteil | 0,2 % | 5,4 % | 17,6 % | 27,3 % | 30,3 % | 19,3 % |

| Moyenne nationale | 2,2 % | 6,0 % | 15,4 % | 24,6 % | 28,7 % | 23,2 % |

| Répartition des emplois par secteur d'activité en 2006. | ||||||

| Agriculture | Industrie | Construction | Commerce | Services aux entreprises |

Services aux particuliers | |

| Crosne | 0,0 % | 13,2 % | 17,1 % | 15,0 % | 7,0 % | 8,8 % |

| Zone d’emploi de Créteil | 0,7 % | 9,4 % | 7,1 % | 14,4 % | 13,9 % | 7,2 % |

| Moyenne nationale | 3,5 % | 15,2 % | 6,4 % | 13,3 % | 13,3 % | 7,6 % |

| Sources : Insee[165] | ||||||

Culture locale et patrimoine

Patrimoine environnemental

La commune est située en bordure de la vallée de l’Yerres classée au titre de la Loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque en 2006[166].

Les zones humides des bords de l’Yerres ont été recensées au titre des espaces naturels sensibles par le conseil départemental de l'Essonne[167].

la commune comprend plusieurs parcs et squares dont le parc Anatole-France et le parc des bords de l’Yerres, les squares Crosne-Soleil, de la Paix, de Maybole, Jean-Moulin, du Appel-du-18-Juin et Claude-Monet.

S’ajoutent les jardins familiaux des Uselles découpés en parcelles et la plaine de Chalandray, accessible depuis la liaison Verte des bords de l'Yerres et du Réveillon.

Patrimoine architectural

L'église Notre-Dame-de-l’Assomption, construite entre les XIIe et XIIIe siècles, a fait l'objet le d’un classement au titre des monuments historiques[168]. Le pigeonnier, les bâtiments et la toiture de l’ensemble appelé « ferme de la Seigneurie » ont eux fait l’objet d’une inscription le [47].

Porche de la ferme de la Seigneurie, avec le pigeonnier à l’arrière-plan. La ferme est en cours de rénovation.

Porche de la ferme de la Seigneurie, avec le pigeonnier à l’arrière-plan. La ferme est en cours de rénovation. Le vieux moulin.

Le vieux moulin. Les communs du château seigneurial de Crosne, hébergeant de nos jours une maison de retraite médicalisée.

Les communs du château seigneurial de Crosne, hébergeant de nos jours une maison de retraite médicalisée. Le « Clocheton » est le dernier vestige de l’usine Baille-Lemaire, sise au Petit-Crosne.

Le « Clocheton » est le dernier vestige de l’usine Baille-Lemaire, sise au Petit-Crosne.

Personnalités liées à la commune

Différents personnages publics sont nés, décédés ou ont vécu à Crosne :

- Olivier Le Daim (1428-1484), conseiller de Louis XI, en était le seigneur.

- Pierre Brûlart (v. 1535-1608), homme d’État, en était le seigneur.

- Nicolas Boileau (1636-1711), y a grandi ; il y serait également né.

- Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1651-1690), homme politique, y vécut.

- Louis-Lazare Thiroux d'Arconville (1712-1789), président de chambre au parlement de Paris, en était le seigneur. Mari de Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d'Arconville.

- Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d'Arconville (1720-1805), femme de lettres, chimiste, anatomiste. Femme de Louis-Lazare Thiroux d'Arconville. Elle avait installé son laboratoire dans son château de Crosne.

- Anne-Charles Lorry (1726-1783), médecin, y est né.

- Jean Charles Pierre Lenoir (1732-1807), magistrat au Châtelet, lieutenant général de police, président de la Commission des Finances, y vécut[169].

- Louis Thiroux de Crosne (1736-1794), magistrat, y vécut.

- Fromental Halévy (1799-1862), compositeur, y vécut.

- Alfred Poindron (1867-1946), militaire, y vécut.

- Hubert Bourgin (1874-1955), enseignant, homme politique et écrivain, y vécut,

- Georges Viennot-Bourgin (1906-1986), phytopathologiste, scientifique et enseignant français, y vécut.

- André Beaudin (1895-1979), peintre et sculpteur, y vécut ; la plus ancienne peinture qui lui soit connue, Rue de la Bassinette, datant de 1915, représente une vue de Crosne[170].

- Erril Laugier (1952-2014), artiste-peintre pastelliste impressionniste, Maître-Pastelliste de France et Ambassadeur Canson, est né à Crosne le 30 août 1952, décédé à Morlaix (Finistère) le 6 décembre 2014.

- Francis Bergeron (né en 1952), journaliste, né à Crosne.

Héraldique et logotype

|

Les armes de Crosne se blasonnent : D’argent à la fasce d’azur chargée de trois bandes d’or, accompagnée en chef d’une croisette ancrée de gueules et en pointe de trois têtes de lion arrachées du même posées deux et un.[171] Il s’agit des armes des Thiroux de Crosne. L’écu est timbré de la couronne murale à trois tours crénelées d’or et soutenu par un plan de crosne tigé, feuillé et fleuri d’or avec au pied de la souche ses rhizomes de même. La commune s’est en outre dotée d’un logotype. |

|

|---|

Crosne dans les arts et la culture

- Crosne a donné son nom au Stachys affinis, plante labiée originaire du Japon, acclimatée par Auguste Paillieux et Désiré Bois. Le cuisinier Henri-Paul Pellaprat cite à ce propos cette anecdote dans son livre L’art culinaire moderne : « Chacun connait ce légume importé du Japon, qui fut cultivé et acclimaté au village de Crosne, près de Paris, d’où il y a pris le nom. Son vrai nom est « stachys » ».

- On rencontre, encore de nos jours, le nom de la ville orthographié avec un s final[172], sans que rien le justifie. Déjà, le 29 juin 1961, le Conseil municipal émit l’avis « que l’orthographe de Crosne, sans « s final » soit conservé au nom de la commune et substituée à l’orthographe défectueuse Crosnes »[35].

- On raconte qu’au début du XIXe siècle, à l’occasion de la commande par la ville d’une cloche pour son église, le conseil municipal, après négociation et délibération, accepta le prix demandé par le fondeur de cloches venu de Paris. À peine avait-il pris congé qu’on s’avisa qu’on avait oublié d’inclure dans le prix négocié le coût des oreilles de la cloche, sans lesquelles celle-ci ne pouvait être suspendue. Le fondeur, aussitôt remandé, ne se fit pas prier pour majorer son prix de trois cents francs, avant de repartir en disant, hilare, à son cheval : « On n’a jamais fondu de cloches sans oreilles ! Sont-ils bêtes ces ânes-là ! ». L’affaire s’ébruita et c’est ainsi que Crosne hérita du sobriquet de Crosne-les-Ânes qu’on lui connaît jusqu’à présent[35].

- Plusieurs des personnalités célèbres de Crosne sont honorés par l’attribution de leurs noms à des rues de la ville : l’avenue de l’Abbé-Siéyès (anciennement chemin de Villeneuve à Yerres), la rue Désiré-Bois (anciennement rue des Bois), la rue Auguste-Paillieux (anciennement chemin sous la Folie), la rue Thiroux-d'Arconville (nouvelle voie qui dessert la résidence du Parc de Crosne), etc.

Voir aussi

Bibliographie

- Le patrimoine des communes de l'Essonne - tome 2, Paris, Editions Flohic, , 1053 p. (ISBN 2-84234-126-0), « Crosne », p. 1005–1009

- Germain Vaysse, Crosne – 558 à 1925, Municipalité de Crosne,

- Germain Vaysse, Crosne – 1925 à 1975, Mairie de Crosne,

- Collectif d'auteur, Crosne en Révolution, Le Mée-sur-Seine, Amattéis, , 239 p. (ISBN 978-2-86849-070-4, OCLC 461947778)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- « Crosne », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les logements vacants comprennent notamment les logements neufs qui ne sont pas encore habités, ceux que leurs propriétaires laissent libres ou dans lesquels ils font réaliser des travaux, ou ceux qui sont libres entre deux ventes ou deux locations

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- En effet, le centre hospitalier est en grande partie construit sur des terrains ayant appartenu à Crosne et échangés dans ce but en 1962 avec Villeneuve-Saint-Georges ; l’accès principal de l’établissement est par ailleurs situé rue Diderot, à Crosne.

Références

- Gentilé sur le site habitants.fr Consulté le .

- Coordonnées géographiques sur le site lion1906.com Consulté le 01/08/2010.

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb, (consulté en )

- Journal officiel de la République française, 2006, texte 130-187, 30 décembre 2006

- Carthographie des plus hautes eaux connues

- Site du SyAGE

- « Données géographiques » sur Géoportail (consulté le 21/02/2013.)..

- Fiche géologique de Crosne sur le site du Brgm. Consulté le 26/08/2012.

- Plan de la ligne B du réseau STRAV sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne E du réseau STRAV sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne G du réseau STRAV sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne H du réseau Val d’Yerres Bus sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne N du réseau STRAV sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne O du réseau de bus STRAV sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- Plan de la ligne X du réseau Val d’Yerres Bus sur le site officiel de la compagnie. Consulté le 01/08/2010.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Paris », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les conseils de quartier », sur le site de la ville de Crosne.

- Quartiers de veille active (QVA) sur sig.ville.gouv.fr

- Tableaux LOG T2 et LOG T7, Recensement général de la population 2017, document mentionné en liens externes.

- Liste des logements sociaux par commune et bailleur sur le site de l’aorif

- [PDF]« Occupation des sols en 2017 (comparaison avec 2012) », sur cartoviz.iau-idf.fr (consulté en ).

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Gloss. Ducangii voce, Gronna, in-folio.

- J.-A. Dulaure, Histoire des environs de Paris : Livre IV. Route de Melun, t. V, Paris, Furnes et Cie, , chap. I (« Alfort, Maisons, Villeneuve-Saint-Georges, Crosne, Hières, Montgeron, Brunoy »).

- Le mot Crosne sur le Dictionnaire Littré enrichi.

- A. Senée, « Étude d’une hache polie en roche dure trouvée à Crosne », Bulletin de la Société historique et archéoloique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix, vol. 86, , p. 69-71.

- A. Senée, « Hache polie découverte à Crosne en 1977 », Bulletin de la Société historique et archéoloique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix, vol. 51, , p. 89 sqq..

- Germain Vaysse, Crosne : 558 à 1925, Mairie de Crosne, .

- Ch. Gatinot, « La voie romaine de Lyon à Boulogne », Bulletin de la Société historique et archéoloique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix, vol. 1-19, , p. 13-16 (lire en ligne).

- Ch. Mottheau, « Crosne, seigneurs et seigneurie », Bulletin de la société historique et archéologique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix, vol. 11, no 1, , p. 109-133 (lire en ligne).

- Abbé Jean Lebeuf, Adrien Augier et Fernand Bournon, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris : Table analytique, vol. 5, Paris, Féchoz et Letouzey, 1883-1893.

- D. Anger, Archives de la France monastique : les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, vol. IV, t. II Seine-et-Oise, Paris, Librairie veuve Poussièlgue, , 323 p. (lire en ligne), p. 160.

- Roger Kaffo Fokou, Capital, travail et mondialisation : vus de la périphérie, Paris, Éditions L'Harmattan, , 261 p. (ISBN 978-2-296-54221-1, lire en ligne), p. 42.

- François-Alexandre Aubert de la Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, t. IX, Paris, Antoine Boudet, (lire en ligne), p. 23.

- Pierre de l’Estoile, Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, Paris, Foucault, (lire en ligne), p. 405.

- Eudoxe Soulié et Édouard de Barthélemy, Journal de Jean Héroard sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII (1601-1628), t. 1 & 2, Firmin Didot frères, fils et cie, (lire en ligne).

- Armand Baschet, Le Roi chez la Reine ou Histoire secrète du mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche, Paris, (lire en ligne), p. 446 sqq.

- E. M., « Quelques mots sur la “fronde” à Brie-Comte-Robert et les environs », Bulletin et compte-rendu des travaux de la Société d’histoire et d’archéologie de Brie-Comte-Robert, Mormant-Tournan et la vallée de l’Yères, no 4, , p. 57.

- Surun, Marchands de vin en gros à Paris au XVIIe siècle, Paris, Éditions L’Harmattan, , 559 p. (ISBN 978-2-296-03129-6, LCCN 2007459152, lire en ligne), p. 409.

- Notice no PA00087878, base Mérimée, ministère français de la Culture. Consulté le 01/08/2010.

- Numa Foudrier, Commune de Crosne : Monographie communale, Ministère de l’Instruction publique, (lire en ligne).

- Jacques Barthélemy Salgues, Mémoires pour servir à l’histoire de France, sous le gouvernement de Napoléon Buonaparte, L. Fayolle, (lire en ligne), p. 184-185.

- Pierre Nicolas Caulet d’Hauteville, Auxcitoyens représentans de la nation française : Pétition par le citoyen Caulet d’Hauteville, Impr. Franklin, .

- « Conseil d’État, séance du 29 thermidor an VIII », Journal des débats et des décrets, , p. 4 (lire en ligne).

- Gaston du Fresne de Beaucourt, Bonaparte et Sieyès : épisode inédit de l’histoire de la Révolution française, Lille, A. Béhague, (lire en ligne), p. 7.

- Louis-Jérôme Gohier, Mémoires des contemporains, vol. 3, Bossange frères, ..

- Alberic Neton, Sieyès (1748-1846) : d’après des documents inédits, Paris, Perrin et Cie, , 2e éd. (1re éd. 1900), 466 p., 24 cm (lire en ligne), Livre V, chap. I (« Sieyès et Napoléon »), p. 429-435.

- Antoine Joseph Dezallier d’Argenville, Voyage pittoresque des environs de Paris, ou Description des maisons royales, châteaux & autres lieux de plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette ville, Paris, Debure l’aîné, (lire en ligne), p. 339-340.

- Jacques-Antoine Dulaure, Nouvelle description des environs de Paris, Paris, Lejay, (lire en ligne), p. 139.

- Henri Javelle, Histoire de Villeneuve-Saint-Georges : Villeneuve-Saint-Georges à travers les âges ; promenades villeneuvoises, vol. 3, Avignon, Maison Aubanel Père, , p. 74-75.

- Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements, no 43-50, 1888.

- La Première cohorte et les légionnaires de l’Oise sous le Premier Empire (préf. André Coffinier), Imprimerie Centrale Administrative, s.d., p. 21.

- « Les Dioudonnat. Fin de l’église du monastère. ».

- « Histoire : quand Crosne était le chef-lieu de la première Cohorte de la Légion d’Honneur », Le Val d’Yerres Magazine, no 3, , p. 10 (lire en ligne).

- Journal du palais, vol. 2, (lire en ligne), p. 462.

- Nicolas-Auguste Paillieux et Désiré Bois, Le Potager d’un curieux : Histoire, culture et usages de 100 plantes comestibles peu connues ou inconnues, Paris, Librairie agricole de la maison rustique, , 294 p..

- Jean Mercier et Maurice Pérennes, Le crosne : ce légume méconnu, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, .

- Auguste Pailleux et Désire Bois, « Crosne épiaire à chapelets. Histoire d’un nouveau légume », Revue des sciences naturelles appliquées, vol. 36, no 1, , p. 577-583 (lire en ligne).

- Henry Carnoy, Dictionnaire biographique des grands commerçants et industriels, t. 1, chez l’auteur, , p. 161-164.

- Ernest Lemoine, « Élevage d’oiseaux de basse-cour à Crosne (Seine-et-Oise) », Revue des sciences naturelles appliquées, , p. 556-570 (lire en ligne).

- Dr Hector George, « Exposition d’aviculture », Journal d’agriculture pratique, vol. 68, , p. 678-679 (lire en ligne).

- Michel Chancelier, « Des jumelles aux câbles, le site industriel du Petit-Crosne », dans Aventures industrielles en Essonne : XVIIIe – XIXe siècles, Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, (ISBN 9782950638472).

- « Prix Jules Audeoud », Académie des sciences morales et politiques (consulté le ).

- Coll., Bulletin de la participation aux bénéfices, Société pour l’étude pratique de la participation du personnel aux bénéfices de l’entreprise, (lire en ligne), p. 132.

- (en) G. N. Georgano et Thorkil Ry Andersen, The New encyclopedia of motorcars, 1885 to the present, New York, Dutton, , 3e éd., 688 p. (ISBN 978-0-525-93254-3, LCCN 81071857), p. 73.

- Germain Vaysse, Crosne – 1925 à 1975, Mairie de Crosne, .

- Philippe Hamon, « Poésie et naturalisme », Les cahiers naturalistes, vol. 53, no 81, (ISBN 9782912012128).

- Alain Auffray, « La mémoire est apaisée, on peut passer à l’Histoire », Libéraion.fr, (consulté le ).

- Crosne info, no 258, juillet-août 2010, p. 9.

- « Priorité à l’emploi et au développement économique », Val d’Yerres Magazine, no 2, février 2009, p. 12.

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, JORF no 162 du 12 juillet 1964, p. 6204–6209, fac-similé sur Légifrance.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Arrêté du Préfet de la région Île-de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional (la coopération intercommunale » [PDF], sur http://www.marneetgondoire.fr (consulté le ).

- « Votez pour votre intercommunalité » [PDF], sur http://www.varennesjarcy.fr, (consulté le ).

- « Ils disent non à l’Essonne », Le Républicain de l'Essonne, .

- « Brie-Comte-Robert : Varennes-Jarcy (91) rejoint l’Orée de la Brie », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- Jérôme Lemonnier, « Les villes orphelines en quête de leur agglo », Essonne Info, (lire en ligne).

- « Draveil dit non à 98 % au mariage avec le Val d'Yerres », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- « Remous autour du mariage entre le Val d'Yerres et Sénart Val de Seine », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- Résultats de l’élection présidentielle 2007 en Essonne sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 01/08/2010.

- Résultats de l’élection présidentielle 2007 en France sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 01/08/2010.

- Résultats du référendum de 1992 à Crosne sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 01/08/2010.

- Site officiel de la section PS de Crosne. Consulté le 01/08/2010.

- Résultats de l’élection présidentielle 2002 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection présidentielle 2007 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection présidentielle 2012 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 07/05/2012.

- Résultats de l’élection législative 2002 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection législative 2007 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection législative 2012 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 21/06/2012.

- Résultats de l’élection européenne 2004 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection européenne 2009 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection européenne 2014 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 12/10/2014.

- Résultats de l’élection régionale 2004 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l’élection régionale 2010 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 23/03/2010.

- Résultats de l’élection cantonale 2008 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats de l'élection municipale 2008 sur le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 23/01/2013.

- Résultats officiels pour la commune Crosne

- Sébastien Morelli, « Municipales à Crosne : Michel Berson, un conseiller de luxe : Ancien député, sénateur, président (PS) du conseil général (aujourd’hui conseil départemental), il n’est pas en position éligible sur la liste LREM menée par Christophe de Freitas à Crosne. Mais il le conseille dans sa campagne », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 - Résultats par commune - Essonne (91) - Crosne », sur interieur.gouv.fr, Ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- Thibault Le Vot, « Municipales : Michaël Damiati réélu à Crosne », Le Républicain de l'Essonne, (lire en ligne, consulté le ).

- Résultats du référendum 2000 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Résultats du référendum 2005 sur le site du ministère de l’Intérieur. Consulté le 16/07/2009.

- Les maires de Crosne, sur mairesgenweb.org (consulté le 12 octobre 2009)

- Dictionnaire biographique des grands négociants et industriels, Paris, Henry Carnoy, , 220 p. (lire en ligne), p. 161-164.

- « La der de Michel Berson : L'ex-patron du département va annoncer son départ du conseil général. Le sénateur (DVG) sera remplacé par une jeune élue issue de la diversité », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- Sébastien Morelli et Cécile Chevallier, « Essonne : Michel Berson, figure politique du département, s’est éteint à l’âge de 75 ans : Michel Berson est décédé ce jeudi à l’hôpital des suites d’un cancer. Élu à divers mandats de 1977 à 2017, l’ancien socialiste fut notamment le président du conseil général de 1998 à 2011 », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ) « Cet homme de gauche, longtemps socialiste avant de se rapprocher des idées macronistes, fut une figure politique marquante du département, successivement maire de Crosne (1977-1998), député (1981-1997) et sénateur (2011-2017), soit quarante ans de mandats ».

- « Geneviève Rochereau va quitter la mairie », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- S.R., « Alain Girard élu maire de Crosne », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- « Alain Girard (PS) à Crosne : « Je regoûte aux plaisirs de la vie » », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- « Le maire Alain Girard réintègre la maison PS », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne).

- Fiche de la commune sur le site du conseil général de l’Essonne. Consulté le 10/05/2010.

- « La réussite des protégés de Dupont-Aignan (DLR) », Le Parisien, édition de l'Essonne, (lire en ligne) « À 38 ans, Michaël Damiati et Georges Pujals ont effectué ce week-end leurs premiers pas officiels de maire. Elus respectivement à Crosne et Epinay-sous-Sénart, ils ont déboulonné deux élus de gauche en place depuis 2001 (Alain Girard et Christine Scelle-Maury) sous l'oeil bienveillant du même soutien : le député-maire (DLR) de Yerres, Nicolas Dupont-Aignan (...) A Crosne, présent sur la liste UMP conduite par Claudine Naas en 2008, Michaël Damiati a fait basculer la ville lors d'une triangulaire. « Depuis mon engagement aux côtés de Claudine Naas, j'ai eu envie de m'investir dans la vie de la commune, indique cet ingénieur conseil qui a recueilli 51,33 % des voix le 30 mars lors du deuxième tour ».

- « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- Palmarès 2012 du label Ville Internet sur le site officiel de l'association. Consulté le 11/07/2012.

- « Prix de l’Europe : liste des lauréats », Conseil de l’Europe : Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, .

- « Le système d’attribution du Prix de l’Europe », Conseil de l’Europe : Assemblée parlementaire.

- Article sur l’histoire du jumelage entre les villes de Belœil, Crosne, Maybole, Rymarov et Schotten

- Fiche du jumelage avec Belœil sur le site du ministère des Affaires étrangères. Consulté le 07/01/2013.

- Fiche du jumelage avec Maybole sur le site du ministère des Affaires étrangères. Consulté le 07/01/2013.

- Fiche du jumelage avec Schotten sur le site du ministère des Affaires étrangères. Consulté le 07/01/2013.

- Crosne info no 248, septembre 2009.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Données démographiques communales sur le site de la mission interministérielle à la Ville. Consulté le 01/08/2010.

- Répartition de la population communale par nationalités sur le site de l’Insee. Consulté le 01/08/2010.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Crosne (91191) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Essonne (91) », (consulté le ).

- Liste des écoles du département sur le site de l’Inspection académique de l’Essonne. Consulté le 14/09/2010.

- « Enfance Jeunesse Education > Scolaire > Le Secondaire », Mairie de Crosne, (consulté le ).

- « Yerres pratique > Équipements > Établissements scolaires », Mairie d’Yerres, (consulté le ).

- « Lycée Rosa Parks de Montgeron », Lycée Rosa Parks de Montgeron, (consulté le ).

- Annuaire des médecins sur le site du Conseil national de l’Ordre.