Cagot

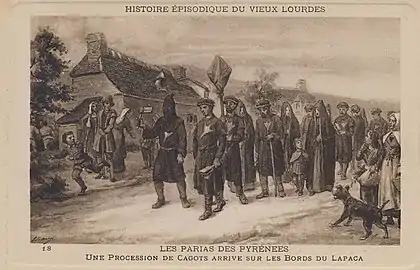

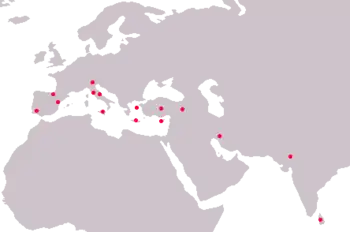

Le terme de Cagots ou Caqueux désigne des femmes et des hommes ayant été victimes d’une ségrégation puis d’une discrimination au cours d’une période qui s’étale du XIIIe siècle au XIXe siècle, dans une aire géographique chevauchant les Pyrénées et qui s’étend du Sud de la Garonne au Nord de l’Èbre. Ces personnes, injustement suspectées d’être porteuses de lèpre (lèpre héréditaire ou lèpre blanche) ou descendantes d’une race maudite (Goths, Cathares, Sarrasins, etc.), étaient repoussées en marge de la société, et ne pouvaient le plus souvent qu’exercer des professions artisanales touchant au bois. La pérennité de la ségrégation était permise par l’obligation de l’endogamie entre cagots. Les modalités et l’intensité de la discrimination, ainsi que les dénominations associées, ont fortement varié selon l’espace et le temps.

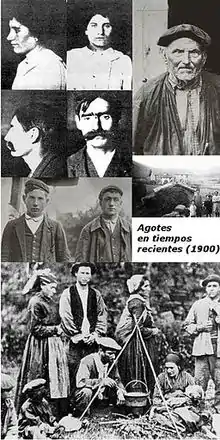

Un cagot, au féminin cagote, pour le sud-ouest de la France, était aussi appelé agote, sur le versant sud des Pyrénées, en Espagne. D'autres noms, tels que carròts, cascarròts, capots, coquets, ou même collibertus (désignant originellement le serf et le traitre ; puis un appelant de chasse aux canards sauvages) les qualifiaient de la Normandie jusqu'au Pays basque, sur une zone étendue entre Massif central et littoral atlantique. De plus, des populations similaires existaient en Bretagne (les caqueux, caquins ou caquous), considérés comme descendants de lépreux. Les termes employés étaient péjoratifs, excluants, et employés par les populations sédentaires.

Les archives montrent que les familles cagotes qui étaient établies dans le sud de la France, ont été frappées d'exclusions et de répulsions jusque dans leurs quartiers et villages du Pays basque et de Gascogne dès le XIIIe siècle ; puis de part et d'autre du Piémont pyrénéen à partir de la Renaissance[1] - [2]. Outre de probables raisons religieuses d'hérésie, la réputation des cagots a été mise à mal dès le Moyen Âge, lorsqu'ils ont été en plus associés à la peur des épidémies de lèpre. Plus tard, leur situation a empiré lorsqu'ils ont été aussi associés aux gens du voyage de la Petite Égypte migrants en Europe.

Étymologie de cagot

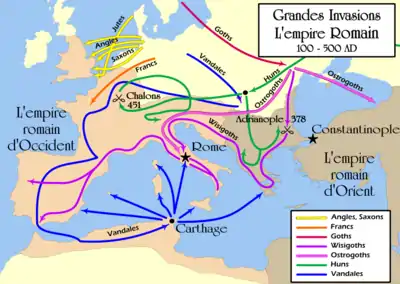

Une hypothèse perdure soutenant que cagot s'est formé par contraction de ca-nes-goth en ca-goth puis par déformations phonétiques patoisantes: cagotte, agote, cagot et capot. Car des populations goths repoussées vers le sud par les Francs, se sont réfugiées en nombre à l'intérieur et aux pieds des Pyrénées. Sur leur parcours, ces groupes de Goths ont reçu de la part des habitants autochtones, des noms injurieux. Est notamment attesté dans des documents en latin, le terme de canes gothi, c'est-à-dire « chiens de Goths »[4]. Cette dénomination injurieuse est usitée dès 507 pour désigner les Goths (notamment les wisigoths) à cause de leur attachement à l'arianisme, objet de scandale pour les chrétiens catholiques.

Selon cette hypothèse, cette race cagotte (de goths ariens donc), vouée à la persécution des Francs christianisés victorieux à la bataille de Vouillé, en 507, où Clovis tua Alaric II, roi des wisigoths, aurait été obligée de se cacher dans les plus secrets réduits des montagnes pour conserver ses habitudes religieuses. Elle y aurait, outre la consanguinité, contracté la lèpre et l'hypothyroïdie, maladies endémiques qui, conjuguées entre elles, auraient réduit cette race à un possible état génétique et physiologique de crétinisme (à rapprocher du « crétin des Alpes »).

Lorsque, par la suite, les cagots auraient fini par abjurer l'arianisme pour se réunir à la communion romaine (en 589 pour les Wisigoths), la communauté cagotte aurait alors été suspectée d'abriter des traitres (collibertus), hérétique (Canes gothi), voire lépreux (ladres et infects). Et les plus anciennes attestations de noms du type cacor, cacos, cagou ne seraient que des déformations patoisantes locales du terme cagot.

Plus tard, Rabelais lui-même utilise dès 1535 le terme cagot en français et cela, dans un passage de Gargantua au sujet de l'abbaye de Thélème : une inscription sur la porte en interdit l'entrée aux « hypocrites, bigots, cagots ». Ces termes de bigots et de cagots liés dans une même phrase sont associés par la rime et par l'analogie d'un élément -got, puis par leur signification respective.

L’Académie française, dans son édition 1932-1935, donne comme définition au mot cagot : « Celui, celle qui a une dévotion fausse ou mal entendue. » ou Got, en langue germanique, signifiait « Dieu » ; dont seraient et delà tirés les mots de bigot et cagot, pour dénoter ceux qui avec une trop grande superstition s’adonnent au service de Dieu. ».

Étienne Pasquier[5] écrit au XVIe siècle : « Got en langue germanique et française signifiait Dieu, et de là nous tirons les mots de bigot et cagot ».

P. M. Quitard propose une autre hypothèse[6] : Court de Gebelin fait procéder ce mot d'un latin caco-deus, rapporté par Ducange. Caco, signifiant « faux, mauvais, fourbes ». Le caco-goth serait devenu un traitre de cagot. Du mot grec cacos rappelons enfin que les wisigoths qui proviennent de régions au nord de la Grèce et sont passés par ce pays pour conquérir Rome puis s'installer dans les Pyrénées.

Une étymologie béarnaise cagot: « lépreux blanc » serait aussi existante[7] - [8].

Le latin cacare évoluant vers l'occitan cagar « déféquer » est l'hypothèse retenue par les lexicographes et les linguistes modernes. Sur le plan sémantique, le mot désignait bien à l'origine des populations reculées des vallées pyrénéennes (peut-être affectées de la lèpre ou d'une autre maladie) et aurait été aussi appliqué par dérision aux bigots[9] - [8].

Le béarnais cagot serait un diminutif de cac-osus : la racine cac- du verbe bas-latin cacare (qui a évolué vers l'occitan cagar cf. cagole, correspondant à chier, mot d'oïl de même origine)[10] à laquelle s'ajoute un dérivé bas latin en -osus non attesté *cacosus « breneux »[11] - [12]. L'hypothèse serait néanmoins renforcée par l'existence en moyen français des mots cacor (attesté dès 1285[13]), cacos (1321[14]), cagou (1426[15]) et caqueux (XVe siècle)[8] - [12]. Cependant cagou semble breton, car le breton a cagal, pluriel cagalou « crotte », ayant aussi postérieurement le sens de « misérable, gueux, mendiant »[8] qui est vraisemblablement un correspondant du béarnais cagot.

En résumé, le Cagot béarnais semble plutôt une appellation dépréciative occasionnelle; celle plus neutre de crestian étant plus répandue (par exemple dans la toponymie). La prononciation béarnaise n'est d'ailleurs pas [ca'go] mais [ca'gòt] : comme le -òt est un suffixe diminutif occitan, cagòt peut se traduire littéralement par « crotte » ou « petit merdeux ».

Localisation et désignation

Les cagots sont présents en France en Gascogne (des portes de Toulouse[16], jusqu'au Pays basque, en Armagnac, en Chalosse, dans le Béarn, en Bigorre et dans les vallées pyrénéennes), mais aussi dans le nord de l'Espagne (Aragon, Navarre sud et nord, Pays basque et Asturies) où ils sont désignés par le terme Agotes[17]. Quoique réduits depuis des siècles à n'avoir de relations normales qu'entre eux, ils ne constituaient cependant pas un groupe en tant que tel, ils étaient au contraire disséminés, vivant par petits groupes de deux ou trois familles aux abords de presque toutes les villes ou villages des régions mentionnées[18]. Ces hameaux étaient appelés crestianies puis à partir du XVIe siècle cagoteries[19] - [20] ou aux Capots. À l’échelle du Béarn par exemple, la répartition des cagots, souvent charpentiers, s’apparente à celle des autres artisans nombreux essentiellement dans le piémont. Loin de s’agglutiner en quelques lieux, les crestians s’éparpillent dans 137 villages et bourgs. En dehors des montagnes, 35 à 40 % des communautés connaissent des cagots, surtout les plus importantes, à l’exclusion des très petits villages[21]. La toponymie et la topographie indiquent que les endroits où se trouvaient les cagots présentent des caractéristiques constantes ; ce sont des écarts, en dehors des murs, nommés « crestian » (et dérivés) ou « place » (les noms Laplace sont fréquents) à côté de points d'eau, lieux attribués pour vivre et surtout pratiquer leurs métiers.

Selon les lieux et les époques, les façons de désigner les cagots ont évolué.

Avant le XVIe siècle, Cagots, Crestians et Gésitains pour cause de religion et lèpre

Les chercheurs et historiens évaluent aujourd'hui l'apparition des « crestians » ou « chrestias » au XIIIe siècle[22]. la désignation a peut-être été synonyme en gascon de « lépreux blancs ». Les lépreux étaient quant à eux désignés sous le nom de pauperes Christi « pauvres du Christ », à rapprocher des Anawim, les « pauvres de Yavhé ». On pensait peut-être à l'époque à un principe de précaution dicté par Dieu, d'où le terme de crestian.

Les crestias sont appelés, à Bordeaux, ladres (voleur en gascon) qui signifiait lèpre en ancien français, terme aussi à rapprocher de ladrón signifiant voleur ou pillard en espagnol et donc synonyme de bagaude, duquel cagot pourrait être issu. Les chroniques les désignent souvent encore par les dénominations de capos, gaffos, tous termes de mépris qui signifiaient aussi lépreux. À cette même époque on les appelait aussi des noms de Lazare. D'ailleurs, dans certains textes du XVIe siècle, le terme cagot et ses équivalents sont employés comme des synonymes de « lépreux ». En béarnais, ce terme signifiait « lépreux blanc ». Les dénominations de Gahet (gahets, gahetz, gafets, gaffets) et de Gahouillet, forme pyrénéenne du castillan gajo lépreux, sont aussi utilisées. Lèpre désigne au Moyen Âge différentes maladies de peau mal définies : la lèpre rouge est presque toujours mortelle ; la lèpre blanche ou lèpre tuberculeuse présente des signes semblables, mais peut se stabiliser. Toutes les maladies de peau, donc visibles, étaient assimilées à une lèpre, une ladrerie, d'un mot hébreu rattaché à Lazare. Tous ces malades inspirent la peur de la contagion et sont isolés hors des villages. La seule et mauvaise connaissance des maladies de peau visibles, sous le terme générique de lèpre, induisait faussement que toutes ces maladies étaient transmissibles par le contact et se transmettaient dans les générations.

Le terme employé pour lèpre en Gascogne était lo mau de sent Lop (« le mal de saint Loup »), ou plus souvent lo malandrèr, (litt., « le mal-aller », lat. malandria, ), cf l'italien malandato, « mal fichu », et les mots français « malandrin » et « maladrerie » qui en découlent aussi. Le terme ladre (du nom Lazarus) est aussi employé[23]. On voit que l'assimilation de termes injurieux aux noms de la lèpre a été d'usage courant, et demeure.

Le terme de Gésitas, Gésites ou Gésitains est postérieur à 1517, date d'un célèbre procès à la suite d'une pétition de cagots aux États de Navarre. Cette pétition fut combattue par un certain Caxarnaut qui utilisa un texte de l'Ancien Testament où il est question d'un prince sauvé de la lèpre par le prophète Élisée, mais trahi par son valet Geizi (Giézi ou Géhazi). Ce dernier fut châtié sur place par le prophète qui lui donna la lèpre ôtée peu de temps avant à son maître. Caxarnaut voulait démontrer que la lèpre était incurable et d'origine divine[24]. Ce sont les textes officiels qui appellent les cagots les gézites, mot curieux et savant que le peuple n’adoptera pas et que l’on trouvera seulement dans la bouche ou sous la plume des lettrés[25].

Au fil des siècles, de nouvelles appellations pour désigner les cagots

Le nom de cagot est apparu vers le XVIe siècle, lorsque la théorie des origines goths remplace celle des lépreux[24]. Au temps de la renaissance, le mot crestia ou crestian qui désignait les cagots au Moyen Âge est totalement abandonné dans la langue courante. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, en Armagnac, en Condomois, en Lomagne, le peuple les appelle capots, en Béarn cagots, au Pays basque français et en Navarre espagnole agots[25]. Les cagots sont aussi appelés agotas (à Bordeaux, dans l'Agenais, et les Landes), agotz (Pays basque). Durant cette même période apparaissent aussi les appellations mèstres (maîtres dans le travail du bois) et charpentiers. Les Parlements, non sans difficulté, essaieront d’imposer l’usage de charpentier parce que les mots capot ou cagot sont ressentis comme une insulte[25].

Les cagots étaient aussi appelés dans d'autres régions :

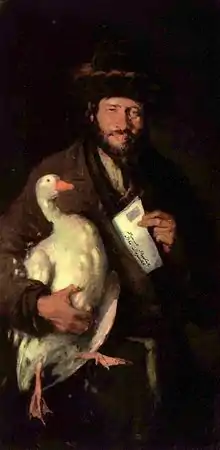

- canars[26], parce qu'ils devaient porter sur leurs habits une patte de palmipède (canard ou oie) pour se faire reconnaître[27] ;

- "Les cagots" sont peut-être aussi à rapprocher de ces parias qu'étaient les marrones ou marruci (les Marrons) d'Auvergne et des Alpes[19] ;

- des "capots" ou gens des marais d'Anjou ;

- des caquins de Bretagne ;

- des "coquets" de Vendée[28] ;

- des "cascarròts" au Pays basque ou grauèrs en Bigorre.

Et enfin, ils sont dénommés colliberts en Bas-Poitou[29], du latin collibertus, signifiant originellement un pauvre ou un serf (Antiquité), puis désignant ensuite un "traitre" (Moyen Âge). En Poitou, Collibertus a été aussi employé pour désigner le nom d'un palmipède fort bien connu sur la cote atlantique: le canard colvert. Le colvert dont l'appelant de chasse est une sorte de "traitre" envers les colverts sauvages de passage qui sont abattus. Ce même Colvert sauvage dont les populations boréales migrent tous les ans vers le sud pour y hiverner...

Une migration annuelle, telle celle que font les Compagnons cagots accompagnés de leurs familles. Car ces ouvriers très qualifiés ne peuvent plus travailler l'hiver sur les toitures devenues trop dangereuses aux maçons, charpentiers et couvreurs itinérants...

Les cagots sont donc souvent des semi-nomades économiques qui évoluent entre les Mercheros (Espagne) et les Yéniches (centre et Est de la France) qui sont aussi des nomades de professions (merciers, rémouleur, ferrailleur, vannier, etc) et vivent en marge des sociétés sédentaires.

Dès le XVe siècle, le phénomène de rejet des cagots s'est tout à coup aggravé à la suite de l'arrivée en Europe des groupes de la Petite Égypte dont les premiers Roms expliquaient qu'ils avaient quitté leur pays pour expier leur apostasie (réelle ou alléguée) de la foi chrétienne. Pris pour ces gens du voyage, les cagots furent ainsi de plus en plus méprisés et rejetés par les populations sédentaires.

Une population réprouvée

_Bagn%C3%A8res_de_Bigorre_-_l'adour_et_le_quartier_des_cagots.jpg.webp)

Les cagots vivant comme des proscrits et frappés de tabou, un nombre considérable d’interdictions dictées par la superstition pesaient sur eux : certaines étaient orales, mais d’autres étaient transcrites dans les « fors » (lois) de Navarre et du Béarn des XIIIe et XIVe siècles.

Lorsqu'un cagot était reconnu et la décision de le proscrire prise, il était arraché à sa famille, on le recouvrait d'un drap mortuaire, le chef de la paroisse venait le prendre en procession, le conduisait à l'église, où il était placé en chapelle ardente pour entendre les prières des morts et recevoir des aspersions, avant d'être conduit à la maison qu'il devait occuper. « Arrivé à la porte, au-dessus de laquelle était placée une petite cloche surmontée d'une croix, le lépreux, avant de se dépouiller de son habit, s'est mis à genoux, le curé à fait un discours touchant, l'a exhorté à la patience, lui a rappelé les tribulations de Jésus-Christ, lui a montré, au-dessus de sa tête, prêt à le recevoir, le ciel, séjour de ceux qui ont été affligés sur la terre. Le malade a retiré ensuite son vètement, mis sa tartarelle de ladre, pris sa cliquette pour qu'à l'avenir tout le monde eût à fuir devant lui. Alors le curé, d'une voix forte, lui a fait savoir, en ces termes, les défenses prescrites par le rituel :

« : Je te défends de sortir sans ton habit de ladre.

- Je te défends de sortir nu-pieds.

- Je te défends de passer par les ruelles étroites.

- Je te défends de parler à quelqu'un lorsqu'il sera sous le vent.

- Je te défends d'aller dans aucune église, dans aucun moutier, dans aucune foire, dans aucun marché, dans aucune réunion d'hommes.

- Je te défends de boire et de laver tes mains, soit dans une fontaine, soit dans une rivière.

- Je te défends de manier aucune marchandise avant de l'avoir achetée.

- Je te défends de toucher les enfants. Je te défends de leur rien donner.

- Je te défends enfin d'habiter avec toute autre femme que la tienne[30]. »

Interdits et obligations

Les interdits pesant sur les cagots ne se cumulaient pas toujours. Il faut tenir compte des différences locales de part et d'autre des Pyrénées, et des évolutions dans le temps (sur une très longue période de 800 ans) de la réalité des cagots.

Discriminations de lieu d'habitation

Mis à l'écart, victimes d'une sorte de racisme populaire, fortement ancré localement, il leur était défendu, selon les lieux, sous les peines les plus sévères, d'habiter dans les villes et les villages. Ils vivaient dans des quartiers spéciaux, dans des hameaux ou villages isolés, souvent d’anciennes léproseries. Ces hameaux avaient leur fontaine, leur lavoir et souvent leur propre église et parfois un petit établissement hospitalier géré par un ordre religieux[24].

Obligation de porter un insigne et obligations vestimentaires

Les cagots étaient tenus de porter un signe distinctif, généralement en forme de patte d'oie (« pédauque ») ou de canard, coupé dans du drap rouge et cousu sur leurs vêtements. Francisque Michel a fait apparaître que dans une des chansons anciennes (contre la cagoterie) qu'il compila et publia (Noces de Marguerite de Gourrigues, du XVIIe siècle), il semblait résulter que, outre la patte de canard qu'ils portaient sur la poitrine, les cagots avaient encore la cocarde rouge au chapeau[31]. À Marmande, en 1396, le règlement de la ville précise que les gahets devront porter, cousu sur leur vêtement de dessus, du côté gauche, un signe de tissu rouge, long d’une main et large de trois doigts[32].

Un arrêt du parlement de Bordeaux défendit aux cagots, sous peine du fouet, de paraître en public autrement que chaussés et habillés de rouge (comme les Cacous en Bretagne)[29].

En 1460, les États de Béarn demandèrent à Gaston IV de Foix-Béarn qu'il leur fût défendu de marcher pieds nus dans les rues sous peine d'avoir les pieds percés d'un fer, et qu'ils portassent sur leurs habits leur ancienne marque d'un pied d'oie ou de canard. Le prince ne répondit pas à cette demande[29].

Mais à la différence des lépreux, dont le grand signe a été la cliquette ou les cliquets ou crécelle ou tartavelle, le chercheur Yves Guy écrit que l'on peut facilement défier qui que ce soit de trouver une seule allusion à un cagot s'annonçant par un instrument bruyant de ce type[33].

À Jurançon, devant la principale porte de leurs maisons, les cagots étaient forcés d'avoir une figure d'homme sculptée en pierre. Toutes ces sculptures ont été détruites par la suite avec le plus grand soin. On peut vraisemblablement penser qu'elles permettaient de signifier la présence de cagots[31].

Discriminations à l'église

Les cagots ne se rendaient au village que pour leurs besoins les plus pressants, et pour aller à l'église. Dans de nombreux cas, ils n'entraient que par une porte latérale, souvent plus petite, comme celle de l'église d'Arras-en-Lavedan ou de l'Abbaye de Saint-Savin-en-Lavedan (petite ouverture au ras du sol appelée « fenêtre des cagots »[34]) et ne prenaient l'eau bénite qu'au bout d'un bâton. C’est aussi au bout d’une planchette que le curé leur tendait l’hostie lors de la messe. Parfois, ils avaient leur propre bénitier, simple pierre creusée incrustée dans un mur de l'église et sans grandes sculptures. Un certain nombre de bénitiers sur pied représentant des Atlantes ou des Maures sont faussement attribués au cagots, comme à Pierrefitte-Nestalas et à l'Abbaye de Saint-Savin-en-Lavedan[24].

Les sacrements même leur étaient interdits en certains endroits, pour la même raison qu'aux animaux. Ils ne pouvaient recevoir le sacrement de l'Ordre, et ne pouvaient entrer dans la cité de Lourdes que dans la journée, par une porte qui leur était réservée : la Capdet pourtet[24].

Discriminations liées à l'état civil

La naissance dans une famille de cagots suffisait à établir pour le reste de la vie la condition de cagot. La marginalisation des cagots débutait au baptême célébré sans carillon et à la nuit tombée (la mention « cagot », ou son synonyme érudit « gézitain », était portée sur le registre paroissial) et se terminait après leur mort, puisqu'ils avaient un cimetière à part[33]. Ils n’avaient pas de nom de famille : seul un prénom, suivi de la mention « crestians » ou « cagot », figurait sur leur acte de baptême. Sur les registres des paroisses, comme sur les actes civils, leur nom était toujours accompagné de l'épithète flétrissante de cagot[35]. Ils n’étaient admis nulle part aux honneurs ou aux fonctions publiques. On ne leur permettait pas de faire, à la guerre, office de combattants mais leurs services comme charpentiers étaient utilisés pendant les sièges. Il leur était interdit de porter toute arme ou tout outil de fer autre que ceux dont ils avaient besoin pour leurs métiers.

Les cagots ne pouvaient se marier qu’entre eux, car la famille qui les eût accueillis se fût déshonorée[35] ; pas de dérogation à cette règle. Aussi, pour éviter la consanguinité, les cagots allaient chercher femme dans d’autres communautés de cagots plus ou moins proches[25], ou ils s’expatriaient à peu de distance, introduisant dans la communauté d’accueil leur nom patronymique, emprunté à leur communauté d’origine[25]. D’autre part, les villageois ne perdaient pas une occasion d'attaquer les cagots quand un mariage entre cagots avait lieu. Des cris, des chants injurieux les accueillaient au passage ; bien vite les beaux esprits du village composaient une chanson grossière, en forme de litanie où tous les gens de la noce étaient compris et dont on accompagnait le cortège[35]. Souvent des rixes éclataient, le sang coulait — mais les parias, moins nombreux, avaient presque toujours le dessous[35].

Discriminations juridiques

On ne les entendait en justice qu’à défaut d’autre témoignage, et il ne fallait pas moins de quatre ou même de sept cagots pour valoir un témoin ordinaire[35]. D'après l'ancien for de Béarn, il fallait la déposition de sept cagots pour valoir un témoignage[29]. Toutefois, le pouvoir juridique des cagots n'était pas nul : ils n’étaient point serfs. Ils passèrent par exemple un contrat de gré à gré (voir infra) avec Gaston Fébus, dans l’église de Pau, en présence de témoins, et par-devant notaire[36], où les cagots s'engageaient à la construction du château de Montaner, contre une exonération de la taille.

Interdictions concernant les activités liés à la nourriture et à l'eau

Les interdits liés aux croyances qu'ils pouvaient contaminer l'eau étaient nombreux : interdiction de venir boire aux fontaines, ils devaient prendre celle-ci à des fontaines qui leur étaient réservées. Interdiction de laver aux lavoirs communs (par exemple à Cauterets, ils ne pouvaient se baigner qu'après les autres habitants, et ne pénétrer que par une entrée dérobée donnant accès à des bains réservés aux seuls cagots)[24].

Interdiction d’entretenir aucun bétail, si ce n’est un cochon pour leur provision et une bête de somme — encore n’avaient-ils pas pour ces animaux la jouissance des biens communaux[35]. Ils ne pouvaient vendre le produit de leur exploitation aux gens du village[24] (interdiction de faire du commerce).

Il était interdit aux cagots de labourer, de danser et de jouer avec leurs voisins[35]. Certains métiers leur étaient interdits, généralement ceux considérés comme susceptibles de transmettre la lèpre, comme ceux liés à la terre, au feu et à l’eau : ils n'étaient donc jamais cultivateurs. Ils ne devaient porter aucun objet tranchant, donc ni arme ni couteau.

En 1606, les États de Soule leur interdisent l'état de meunier[29]. Les règlements les plus anciens ne spécifient pas toujours que les cagots ne peuvent être que charpentiers ; en revanche, ils leur interdisent plusieurs autres professions, en particulier celles qui ont trait à l’alimentation. C’est ainsi que la coutume de Marmande (1396) défend aux gaffets de vendre du vin ou de faire du commerce dans les tavernes ; ils ne pouvaient pas non plus vendre du porc, du mouton, ou autres animaux comestibles ; il leur était interdit en outre d’extraire l’huile de noix. La coutume du Mas d’Agenais (1388) défendait de louer les gaffets pour les vendanges[36].

Le clergé comme l’aristocratie justifient ces discriminations, parfois jusqu'en plein XVIIIe siècle, en dépit du fait que les cagots étaient catholiques. Ils condamnent cependant les excès commis sur ces populations par les manants, sur lesquels pesaient les corvées et la taille, dont étaient exempts les cagots, à certaines époques et dans certaines régions.

On ne connait pas d'étude ou de recensement sur les cagots protestants quoiqu'il dût y en avoir dans les régions majoritairement réformées du sud-ouest.

Statut fiscal des cagots

Pour les années 1360 et 1365 par exemple, les cagots payaient des redevances pour leurs terres ou fiefs, ainsi que des taxes sur le revenu de celles-ci[36]. L'exemption de la taille ne fut pas uniforme. Au XVe siècle, dans la plupart des pays d'élection (les plus nombreux), la taille concernait les chefs de famille roturiers, elle était répartie arbitrairement d'après les signes apparents de richesse et en fonction des réseaux d'influence. Seules dans les régions correspondant à la "taille réelle" (dans la plupart des pays d'État), la taille[37] concernait les biens fonciers.

L’Armagnac stricto sensu était, avec le Béarn où les cagots atteignent aussi approximativement 2 % de la population, le seul pays où les cagots ont eu un statut fiscal à part[21] :

Le 6 décembre 1379 (la taille seigneuriale existait depuis environ 300 ans), les cagots (défendus par leurs procureurs) passèrent un traité avec Gaston Fébus par lequel ils s’engageaient à exécuter toute la charpente du château de Montaner, ainsi que les ferrures nécessaires, le tout, à leurs frais ; en revanche, le prince leur accordait la remise de deux francs sur l'imposition de chaque feu (les « feux » correspondaient aux foyers ou familles) ; les dispensait de la taille ; et leur permettait de prendre le bois dans ses forêts. Les exemptions d’impôts dont il est ici question ne regardaient que les cagoteries existantes en 1379, et non celles à venir, ainsi qu’il est spécifié dans le For de 1551[36]. Ce privilège ne fut aboli qu’en 1707. On ignore si les cagoteries anciennes qui avaient été abandonnées en 1385 (Aydie, Montardon, Lagor, Laas) jouirent des bénéfices du traité de 1379, lorsque plus tard elles furent à nouveau occupées par les parias. Plusieurs des cagots qui figurent dans le dénombrement de 1385 semblent n’avoir pas eu à payer le droit de feu. La reconnaissance des cagots envers Gaston Fébus s’était manifestée deux ans plus tôt (1383) par un hommage au souverain, hommage où figurent quatre-vingt-dix-huit d’entre eux[36]. Après la mort de Gaston Fébus, la rénovation du fort, en 1398, exempte ces cagots selon les termes du contrat, pour leurs cagoteries, tout comme les ecclésiastiques pour leurs bénéfices[21] ; en 1379, des serfs furent eux aussi dispensés de corvées, contre des versements en argent dont le produit fut affecté aux travaux du château de Montaner[38].

Dans les Landes et la Chalosse, où leur présence était « forte », les cagots devaient acquitter un tarif de droits paroissiaux qui leur était propre[21].

Globalement, le nombre des questes des cagots levées dans les différentes recettes du comte d’Armagnac recoupe assez bien la fréquence de la toponymie cagot. On pourrait, a priori, penser que la queste ou emparanse (impôts), repose sur les chefs de famille. En réalité la situation est sans doute plus complexe.

Concernant le cens, l'exemple peut être donné des gahets de Bordeaux, charpentiers de leur état, qui étaient rassemblés dans un faubourg où ils formaient une sorte de communauté. Ils y avaient, au milieu des vignes, une chapelle particulière appelée de leur nom Saint-Nicolas-des-Gahets[39], et ils payaient pour le tout un cens annuel de 16 sous au chapitre de la cathédrale Saint-André. Il leur était interdit de toucher aux vivres des marchés, ni d’entrer dans les boucheries, les tavernes et les boulangeries[40].

Les cagots étaient épargnés, sous les familles Albret, de la Gabelle en Béarn, Bigorre et Chalosse. Cette exemption, quand elle existait, a duré jusqu'au règne de Louis XIV, date à laquelle on comptait encore 2 500 cagots en Béarn. Par ordonnance royale, ceux-ci rachetèrent alors leur « affranchissement », moyennant finances compensant les impôts dont ils étaient dispensés.

Métiers cagots

On considérait au Moyen Âge que le fer ou le bois ne pouvaient pas transmettre la lèpre. Beaucoup de cagots étaient donc charpentiers, menuisiers, bûcherons, sabotiers, tonneliers ou forgerons. Ces métiers dépendaient des régions où vivaient les cagots. Ceux-ci ne pouvaient exercer que le métier de charpentier en Béarn, ou celui de bûcheron dans le Gers[33].

Cagots bâtisseurs

Les cagots excellaient dans le travail du bois. ils ont participé à la construction de la charpente de nombreux édifices, dont certains sont aujourd'hui des monuments historiques.

- Au XIIIe siècle : c’est à des cagots du Béarn que l’on confie la construction de la charpente de Notre-Dame de Paris[18] - [41].

- 1379 : sous la direction de Sicard de Lordat et de vingt-cinq maîtres maçons, les cagots construisent le château de Pau[36]. Dans le Béarn, une liste des cagots ayant travaillé à la charpente du château de Montaner (engagement pris en 1379, réalisé en 1398), ainsi que le dénombrement général de la vicomté en 1385, permettent de faire pour cette époque une approximation du nombre de cagots entre 600 et 1 000 personnes[42]. Pour le château de Montaner, le maître charpentier cagot Pierre Doat s’engage pour les cagots à installer des fours pour y cuire 100 000 briques par an. Pour l’achèvement du donjon, et pour l’ossature des bâtiments à l’intérieur de l’enceinte, quatre-vingt-huit charpentiers cagots s’engagent à fournir toutes les pièces de bois nécessaires, taillées, avec leurs ferrures ; à les poser ; à recouvrir les charpentes du toit de lauzes livrées sur place[38].

- 1396 : Berdot de Candau et Arnaud de Salafranque, sous la direction du chef des cagots de Lucq, Peyrolet, exécutent les réparations de l’église d’Ogenne[36];

- 1404 et 1414 : les cagots réparent le moulin de Navarrenx, sous la direction de Berduquet de Caresuran, architecte de valeur[36] .

- 1464 : à Monein (qui comptait en 1385 environ 2 300 habitants), la réalisation de la charpente remarquable de l’imposante église Saint-Girons est confiée aux cagots[43]. Mais comme dans les autres églises de la région, dans l'église Saint-Girons, un bénitier et une petite porte sont attribués à ces exclus de la société[44].

- Au XVIe siècle, les cagots travaillent aux abattoirs et au temple protestant de Pau[36].

- 1597 : un incendie endommage l'église de Campan ; les cagots reconstruisent la charpente.

- 1694 : le 19 novembre 1694, un autre incendie violent détruit l'église de Campan, la halle, et 70 maisons. Les cagots vont reconstruire l'église, ainsi que la halle de Campan, lieu d'un important marché aux bestiaux. L'église et la halle datent de cette époque. La halle, classée monument historique depuis le 14 mars 1927, est la plus ancienne des Hautes-Pyrénées.

- On pourrait citer bien d’autres travaux encore, à Morlaas, à Loubieng, à Arzacq et ailleurs[36].

Règlements et pratiques

En 1471, un règlement fait par un notaire d'Oloron spécifiait que les cagots devaient vivre de leur métier de charpentier, ainsi qu’ils y étaient obligés par un usage ancien ; de plus, il leur interdisait les autres professions. Pour éviter que les prix de leurs travaux ne fussent majorés par suite de l’espèce de monopole dont ils jouissaient, le même règlement prenait soin de dire que le cagot de Moumour (pour lequel ce document avait été rédigé) serait dans l’obligation de fournir, avant tout, les commandes faites par les habitants de son village, moyennant un salaire raisonnable[36]. Concernant leur rémunération, les cagots qui refusaient de travailler sans être payés (de quelque façon que ce soit), furent accusés de refuser de travailler pour ceux qui n'avaient pas les moyens de les payer, et ne travailler que pour les riches, moyennant double salaire, « encore qu’ils ne restassent à l’ouvrage que la moitié du jour ». C’est pourquoi les États demandèrent qu’on forçât les cagots à travailler soit à la journée, soit à prix fait par-devant expert, et cela pour les pauvres comme pour les riches[36].

La plupart des cagots faisaient honnêtement et bien leur travail ; Jean Darnal, parlant du règlement de police fait pour Bordeaux en 1555, disait par exemple, à leur sujet, qu’ils étaient « charpentiers et bons travaillans, qui gagnent leur vie en cet art dans la ville et ailleurs »[45]. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les cagots ont acquis une telle maîtrise dans le travail du bois qu’on les considérait comme des « maîtres » et, plus tard, on les appellera couramment « lous mèstres », lous mèstes, les maîtres, et ou « les charpentiers »[25] car ils étaient considérés comme des maîtres dans le travail du bois, à qui l’on fait appel pour les ouvrages les plus difficiles ou les plus risqués[25].

Les cagots savaient aussi tirer parti des ressources naturelles des lieux où ils vivaient. Par exemple, le saumon était devenu une manne financière pour le village de Navarrenx. Les cagots, habiles charpentiers pour certains, participèrent activement à l’élaboration de nombreux engins de pêche ; le crochet (ancêtre du rateau) le barau (filet tournant) les nasses, les coffres à moulin, etc.[46]

Mais lorsqu'en 1604 (sous Henri IV), les cagots de Nay, en particulier, se mêlèrent de vouloir vendre toutes sortes de marchandises, les États de Béarn réaffirmèrent que les cagots ne pouvaient avoir d'autres professions que charpentier et menuisier, métiers auxquels ils étaient assujettis par le For, et qu'il leur était interdit « de s’adonner à aucun art mécanique, et moins encore à la vente de marchandises »[36].

Compagnonnage

_3.jpg.webp)

Au retour de son pèlerinage à Compostelle, un cagot pouvait s’inscrire comme compagnon de Saint-Jacques à la confrérie des charpentiers de son village[24]. La relégation professionnelle des Cagots a pu générer le compagnonnage, comme le suggère René Descazeaux, mais ultérieurement à la mise à l'écart, et principalement pour les métiers du bois. Certains, dont le Larousse, pensaient que les Gavots (compagnons du Devoir de liberté) étaient des descendants des cagots[47].

Les cagots[48] n'étaient acceptés que parmi les compagnons du Devoir de Liberté (l'une des différentes branches du compagnonnage, apparue en 1804 et regroupant tous les compagnons qui ne se reconnaissent pas dans le catholique « Saint devoir de Dieu » : loups, étrangers, indiens, gavots ).

Tous les cagots n'étaient pas des charpentiers

Mais le chercheur Yves Guy, en prenant comme exemples les actes paroissiaux de familles de Saint-Savin, a réfuté l'affirmation selon laquelle "tous les cagots étaient des charpentiers". Pour lui, le mot "charpentier" était devenu une étiquette de substitution pour désigner les cagots[49].

Les autres professions exercées par les cagots le plus souvent furent celles de menuisier, vannier, de cordier et de tisserand. Les tisserands le plus souvent se voyaient contraints de travailler pour le dehors, les gens du pays ne leur donnant presque rien à faire sous prétexte que leur drap serait encagotté[35].

Dans les cas où les instruments de torture étaient en bois, ce qui était fréquent dans les bourgs et villages, il arrivait que les cagots fussent bourreaux, constructeurs de cercueils et fossoyeurs, fonctions n’améliorant pas leur image auprès des populations locales ni, de ce fait, leur sort. En 1607 (sous Henri IV), à Garos, les cagots refusèrent de faire les cercueils et les tréteaux pour les supporter ; les jurats et députés de la ville firent alors une ordonnance par laquelle ils obligeaient les prévenus à exécuter ces funèbres travaux, à toute sommation, et cela moyennant un salaire fixe que paierait le maître de la maison où serait constaté le décès. Les cagots récalcitrants étaient passibles d’une « loi majeure »[36].

On retrouve aussi des cagots exerçant des professions telles que chirurgiens et on leur prête volontiers des dons de guérisseurs, car vivant près des forêts, ils avaient une bonne connaissance des plantes médicinales[24].

Les femmes étaient souvent sages-femmes ; jusqu’au XVe siècle, les cagotes eurent même la totale exclusivité de cette activité. Le pouvoir religieux considérait en effet les sages-femmes comme des sorcières qui avaient accumulé des connaissances empiriques sur le corps, les plantes médicinales, la prévention et la guérison des maladies.

La profession exercée par les cagots les sauve de la misère et surtout les maintient dans une constante relation avec le reste de la population[25]. Et c’est cela sans doute qui permettra plus tard leur définitive réintégration[25]

Contexte historique du phénomène des cagots

En France, une ordonnance de Louis XIV tenta de mettre fin à l'emploi du terme cagot. Mais le clergé persista à employer le terme jusqu'à une grande partie du XVIIIe siècle. Puis cagot disparut presque partout. Le terme continua néanmoins d'être utilisé en Navarre, et en Espagne où le phénomène survécut jusqu'en 1819, et même avec des traces au XXe siècle.

Chronologie

- Culture d'Oksywie, puis première culture de Wielbark identifiée aux premiers goths en début du Ier siècle

- Culture de Jastorf (culture allemande de l'age de fer) > Bleu ciel : expansion - Violet : régression

- Culture de Przeworsk >> Orange : régression

- Expansion de la culture gothe Wielbark jusqu'à la Crimée au IIe siècle

Puis au début du IIIe siècle, les Goths surgissent dans le bassin du Danube et sur la côte nord-occidentale de la mer Noire. Et ils atteignent la Grèce au IVe siècle.

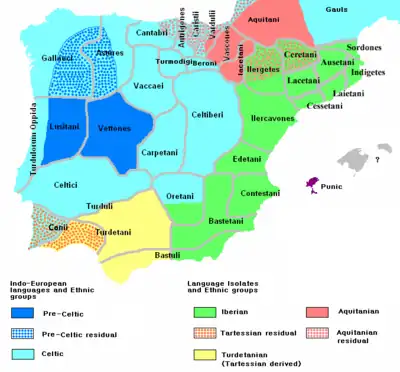

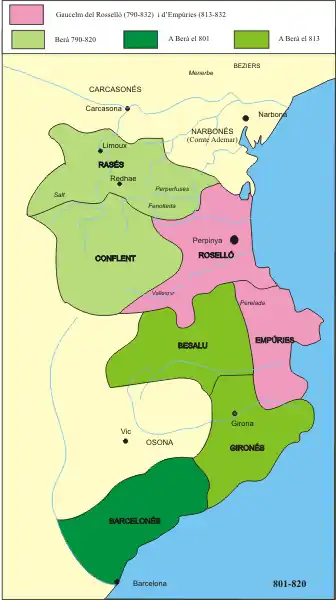

Entre Pays basque et Catalogne, on distingue clairement le flux de population déferlant et s'implantant sur l'Aragon pendant 3 siècles.

La pression est aussi forte sur le Pays basque qui régresse presque de moitié en surface linguistique. À l'ouest, les exclusions et répulsions de populations arrivantes devaient y être logiquement très nombreuses pour que les basques résistent jusqu'à nos jours.

Situés en périphérie Est de ce flux, les antiques Rennains du Razès n'y ont pas résisté...

- Au sud-ouest de la Gaule, la célèbre région historique du Pays basque est le pays des basques, un peuple autochtone de racine linguistique commune (Basq - Gasc - Vasc - Wasc) qui donnera naissance aux Baskoiak...

Evènements précurseurs des cagots: le terme « canes gothi ! »

- 0 : un très ancien peuple possède un territoire qui s'étend de la péninsule ibérique (cours supérieur de la rivière Èbre, Aragon, Rioja1 et Guipuscoa) au versant nord des Pyrénées occidentales correspond à l'époque contemporaine à l'actuelle Navarre : ce sont les vascons, bien intégrés au monde romain et christianisés en tant que gens vasconum ou Vasconii (en latin) puis dénommés Gascons (duché de Vasconie en Gascogne), et correspondant à nos indéracinables Basques du royaume de Navarre (Moyen Âge), qui après bien des vicissitudes (dont des vieux conflits avec les royaumes Wisigoths et Francs) ont vaillamment perduré ;

- 0 : Westrogothie (ou Västergötland - pays des goths maritimes) est une terre originelle d'une tribu de la côte Ouest de la Suède avant migrations du IIe siècle

Ostrogothie (ou Östergötland - pays des goths de l'Est) est une autre terre originelle d'une tribu sœur de la côte Est de la Suède avant migrations.

Les deux tribus goths migrent vers Gotland, île du centre de la mer Baltique. C'est un troisième peuplement de départ;

Pendant les deux millénaires suivants, le nom français « Gothie » désignera toute « terre des Goths ».

- 100 : départ des Goths en bateaux, de leur patrie-mère du Gotland (située au centre de la mer Baltique) en direction du sud. Empruntant les cours d'eau, puis traversant des terres hautes, ils atteindront en quelques dizaines d'années une ancienne île: la Péninsule de Crimée.

Ces nouveaux Goths de Crimée vont s'y établir dans la Gothie criméenne et d'autres régions situées au nord de la mer Noire. La Gothie de Crimée, partie sud-ouest de la péninsule de Crimée restera pendant de longs siècles terres de Goths. Mais ce n'est que début d'une longue aventure qui mènera une partie d'entre eux jusqu'à Rome, Toulouse, Barcelone, et en biens d'autres lieux...

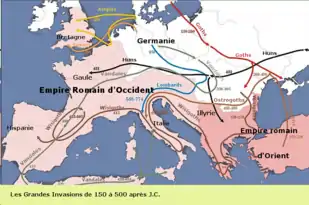

- 200 : les Francs entrent par le nord sur le sol de la Gaule. Vont s'y succéder entre 400 et 1789, sur un espace géographique recoupant plus ou moins la France actuelle, 4 dynasties franques :

Mérovingienne (400-755) - Carolingienne (751-987) - Capétienne (987-1328) - Valoisienne (1328-1789)...

- 256 : les tribus daces épargnées par la conquête romaine (essentiellement les Carpes) s'allient avec les Goths et les Sarmates dans une « fédération de peuples barbares » constituée autour des « goths ».

On évoque aussi des alliances ultérieures avec les Huns vers le IIIe siècle, et plus tard encore avec des Vénèdes, ancêtres des Slaves. Avec les Goths, les Carpes pénètrent dans les Balkans et s'y fixent, contrairement aux Goths : les linguistes y voient l'origine des Albanais. D'après Jordanès, la Dacie devint une des Gothies, avant qu'elle ne soit prise par les Gépides (peuple germanique du rameau ostique, proche des Goths).

- 325 : réunion forcée du Premier concile de Nicée sur ordre de l'empereur romain Constantin Ier devenu maître de l'empire qui conduira à la persécutions des courants chrétiens (les églises de Jérusalem, d'Alexandrie, etc) autres que celui de Pierre et Paul à Rome.

- ??? : à Laon, trois manuscrits européens rédigés entre le IXe et le XIVe siècle en monastères reprennent des écrits traitant de la lèpre (Lepra) et de ses traitements médicaux depuis le IVe siècle. Ces traitements sont à base de chaux vive pour dessécher la peau et de plantes médicinales qui désinfectent, adoucissent la peau et atténuent les douleurs[50].

- 350 : pour la région pyrénéenne, la Bigorre commence juste à être évangélisée. Dans la vallée de Campan, la 1re église est construite à Beaudéan;

- 350 : l'évêque arien Wulfila (311-382) à la tête d'une communauté de Wisigoths chrétiens en Mésie (Bulgarie) est l'auteur d'une traduction de la Bible grecque de la Septante en langue gotique, la langue des goths (branche germanique la plus ancienne de famille des langues indo-européennes) qui perdura au moins jusqu'au milieu du VIIe siècle en Espagne et survivra jusqu'au XVIIIe siècle en Crimée ;

- 375 (source) : soumission des Greuthunges (pays ostrogoth) par les Huns qui après franchissement du Don, atteignent le pays des Tervinges (pays wisigoth). Les wisigoths migrent aussitôt en direction du sud-ouest pour ne pas subir le sort des Greuthunges qui plus à l'Est, sont intégrés dans l'empire hunnique et seront dénommés "Ostrogoths" (Goths de l'Est).

Origines les plus lointaines des cagoths

- 376 : entrée des Tervinges (Fritigern) dans l’Empire romain ; ils sont alors appelés Wisigoths (Goths de l'Ouest).

- 396 : mort de Saint Clair, compagnon du grand Saint Martin de Tours qui avant d'être soldat romain puis prètre-fondateur du 1er monastère des Gaules à Ligugé (Poitou) puis évêque de Tours (Touraine), avait migré de Pannonie (Hongrie) où il était né et avait passé sa jeunesse.

- Rappelons que pour la fête de la Saint Martin (11 novembre), il était de tradition de déguster une oie bien grasse, ou à défaut pour les plus pauvres, un canard sauvage attrapé lors de sa migration. Dans les deux cas, il y avait "patte palmées" pour les cagots.

- 400 : début de la dynastie franque mérovingienne (400-755):

- 409 : début des invasions barbares en Hispanie (Espagne). Elles dureront un siècle et menaceront le sud de l'actuelle France. Les Wisigoths en profiteront pour s'y installer après avoir pris Rome...

- 410 : prise de Rome par Alaric et ses wisigoths qui emportent un grand trésor en or amassé par l'Empire romain (dont celui du Temple de Jérusalem). Il servira à fonder leur deux capitales wisigoths (une politique et une défensive religieuse) dans le sud de la France;

- 412 : les wisigoths de religion arienne commencent à s'installer en Bigorre (ils y resteront pendant au moins un siècle);

- 412 : les Wisigoths arrivent en Hispanie et prennent Barcelone. Mais l'année suivante leur roi Athaulf est assassiné;

- 416 : Wallia, nouveau roi des Wisigoths, est chargé par l'Empire romain d'Occident de chasser les Barbares d'Hispanie; Il nettoie le nord de la péninsule.

- 418 : le royaume wisigoth s'étend dans le sud-ouest européen. Il est l'un des grands royaumes germaniques du haut Moyen Âge issu des grandes invasions contre l'empire romain. Le royaume wisigoth de Toulouse, est une des Gothies ; puis celui de Tolède en sera une autre.

Le royaume wisigoth du côté français des Pyrénées existera de 418 à 720. Sa double-capitale (politique - religieuse sera souvent déplacée à mesure de l'évolution territoriale :

- 481 : le roi franc mérovingien Clovis (puis ses fils) commence la conquête de presque toute l'ancienne province romaine de Gaule (correspondant à une grande partie du territoire de la France actuelle) jusqu'et 535. Les wisigoths devront déplacer leur capitale de Toulouse à Narbonne en 507.

- 507 : du fait des tensions entre peuples, apparition du terme « chiens de Goths » canes gothi (attesté dans des documents en latin et dans Histoire des races maudites), envers les Goths (notamment les wisigoths) à cause de leur migration et aussi de leur attachement à l'arianisme qui est objet de scandales pour les chrétiens nicéens.

- 507 : les Francs christianisés prennent les armes contre les goths ariens. Ils sont victorieux à la bataille de Vouillé, en 507, où Clovis tue Alaric II, roi des wisigoths. C'est la fin du royaume de Toulouse et repli des Wisigoths sur la place-forte de Rhedae et en Espagne, sous protectorat de Théodoric.

- 512 : publication de l’Edictum Theodorici regis, code pour les Romains et les Goths.

- 526 : mort de Théodoric; et établissement du royaume wisigoth de Tolède.

- 531 : histoire des Goths de l’écrivain latin Cassiodore, conseiller de Théodoric.

- 589 : conversion officielle (forcée) des Wisigoths au christianisme romain. Les Wisigoths d’Espagne, jusque-là ariens, deviennent nicéens (IIIe Concile de Tolède).

- 638 : le roi Chinthila (636-639) est à l'origine d'un édit stipulant que seul un « Goth » peut monter sur le trône wisigothique.

- 654 : multiplication des mariages mixtes et l'abolition de la personnalité des lois des Wisigoths. Jusqu'au VIIe siècle, on distingue principalement dans le royaume : les Gothi (les Wisigoths), des hispano-romains (Hispani); puis ces différences s'atténuent. Le terme de Gothi finit par perdre son sens ethnique pour s'appliquer à l'ensemble des deux populations du Royaume.

- 711 : conquête de l’Espagne par les musulmans et fin du royaume de Tolède (711-718).

- 718 : début du royaume néo-wisigoth des Asturies (718-722).

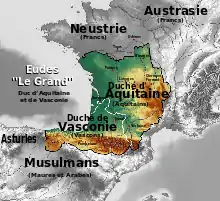

- 720 : traité de paix entre Charles Martel et le duc Eudes d'Aquitaine, le chef des basques Vascons dont le territoire s'étend de la Loire jusqu'au-delà des Pyrénées (avec Toulouse comme nouvelle capitale prise aux Wisigoths), et qui domine tous les territoires au sud et à l’est de la Loire à l’exception de la Touraine. Il reconnait le pouvoir de Charles en Neustrie comme en Austrasie. Et en échange, le franc carolingien Charles Martel s'engage à lui livrer le roi franc mérovingien Chilpéric II[51] - [52].

- 722 : le royaume des Asturies sera une des dernières Gothies, tel que les Mozarabes dissidents d'al-Andalus le désignent dans les chroniques mozarabes.

Evènements géolocalisants en France des cagoths

- 732 : les Maures Omeyyades d’Espagne lancent alors deux offensives simultanées, une qui remonte la vallée du Rhône jusqu'à Sens, et l'autre conduite par Abd-er-Rahman qui franchit les Pyrénées. Il ravage le Pays basque (les Vascons) et l’Aquitaine de Eudes. Il prend sa capitale Bordeaux et défait les troupes d’Eudes dans une bataille sanglante de la Dordogne ou de la Garonne. Le duc d'Aquitaine s'enfuit et demande aussitot l'aide à Charles Martel, son ancien ennemi.

- 732 : le , Charles Martel stoppe l'avance des Sarrasins et leurs alliés à la bataille de Poitiers. La cavalerie lourde franque surprend les Maures par sa résistance. L'émir Abd-al-Rahmân est tué. Son armée rebrousse chemin. Cette victoire sur les Maures est le moyen pour Charles Martel de mettre fin à l'indépendance du duc d'Aquitaine Eudes. Après avoir perdu Bordeaux, Eudes accepte la suzeraineté de Charles Martel et meurt en 735. C'est la fin des basques vascons d'Aquitaine qui se replient sur leur Pays basque pyrénéen.

- 733 : des restes de l'armée arabe repoussée par Charles Martel un an plus tôt à Poitiers, arrivent à Campan. Ils sont à nouveau défaits par les Campons.

Les survivants arabes sont installés sur la rive droite de l'Adour sur ce qui sera reconnu plus tard comme le quartier des Cagots de Campan. Ces survivants étaient possiblement arabes, wisigoths ou même francs Mérovingiens mercenaires ou alliés des Maures. Ils étaient tous ennemis des francs carolingiens...

- 754 : la dynastie mérovingienne a vécu : faiblesse du pouvoir royal, pouvoir de l’aristocratie franque et des maires du palais, sorte de premiers ministres.

- 755 : fin de la dynastie mérovingienne (400-755) // Début de la dynastie franque carolingienne (751-987). Le pouvoir passe à la dynastie du nom de Charlemagne, roi le plus emblématique de cette dynastie. Le maire du palais Charles Martel, avec l’appui du Pape, organise cette « passation » de pouvoir aux fins d'étendre le christianisme romain à l'échelle d'empire.

- 765 : toujours des raids mauresques sur le sud de la France pour des razzias sur les domaines de l'Église.

- 778 : bataille du col de Roncevaux : Le premier comte en titre du Razès (capitale Rhedae / Rennes-le-château) dont le nom nous soit parvenu est celui de Guillaume de Gellone, valeureux compagnon de Charlemagne qui participa à la bataille de Roncevaux (778), aux côtés de Roland.

- 779 : premier acte connu concernant un village du Razès résumé dans l'inventaire des actes de l'archevêché de Narbonne : il est fait état d'un arrêt prononcé dans cette ville par lequel le lieu de Cailhau est adjugé à l'archevêque au détriment du comte carolingien Milon qui l'avait usurpé. Ce document souligne déjà l'intérêt que les Narbonnais, et en particulier leurs prélats, portent aux localités du Razès. Ils allaient le manifester par la suite en maintes occasions.

- 787 : deuxième concile de Nicée.

- 788 : dans une poésie de l'évêque Théodulf d'Orléans, est mentionné pour la 1re fois le nom de la région Razès (Rhedesium).

- 788 : se tient à Narbonne, un important concile au cours duquel Daniel, métropolitain de la province, revendique sur l'évêque d'Elne tout le pays de Razès. Ce dernier est disjoint de l'évêché de Carcassonne et intégré à l'archevêché de Narbonne en 791. Les prélats narbonnais portent désormais le titre d'archevêques de Narbonne et du Razès (Rhedae sera chrétienne).

- 798 : devenue carolingienne, la cité isolée de Rhedae, capitale du pays de Razès, a un rôle politique important à l'époque de Charlemagne, qui est attesté par un poème de l’évêque d’Orléans Théodulf[53], issu d'une famille de l'aristocratie gothique. En 798, Théodulf d'Orléan fut dépêché en Septimanie par Charlemagne comme envoyé spécial ou missus dominicus avec Leidrade, futur archevêque de Lyon. Et Rhedae y est cité comme l'un des chefs-lieux des pagi audois[54].

- 801 : Louis le Pieux, qui alors gouvernait l'Aquitaine en tant que fils ainé de Charlemagne, conquiert Barcelone avec l'aide de Berà, fils de Guillaume de Gellone (comte du Razès. La capitale de Guillaume de Gellone est Rhedae en pays Razès. Le samedi , vainqueur, Berà est investi comte de Barcelone, avec également le titre de marquis pour pouvoir gouverner ce nouveau pays frontalier.

Le marquisat de Gothie est une des dernières Gothies du début de ce IXe siècle en Septimanie.

- 812 : Berà (790-820), cousin de Charlemagne et fils du défunt Guillaume de Gellone, comte de Barcelone depuis 801, porte à son tour le titre de comte du Razès avec pour Capitale Rhedae (Rennes le château). Celui-ci, comme son père, administrera un territoire libre de toute présence sarrasine et en quasi indépendance du comté de Narbonne.

- 830 : Argila, le fils de Berà, devient comte en 830, vend en 845, une partie du pays de Sault, dépendant du Razès à son propre fils, Bera II, lequel acquiert l'année suivante le titre du comte de Razès moyennant une forte somme. À la suite des luttes intestines qui suivent la mort du roi Louis le Pieux, Bera II, ayant pris le parti de Pépin II d'Aquitaine, ait été dépouillé de tous ses domaines par Charles le Chauve pour félonie, les Rennains sont alors considérés comme traitres.

- 987 : fin de la dynastie carolingienne (751-987). À la fin du IXe siècle, le comté du Razès sous pression des Maures, est divisé au profit de puissances locales.

Evènements géolocalisants en Espagne des gafos

- 1063 : croisade de Barbastro en Aragon dans le nord de l'Espagne, prêchée par le pape Alexandre II. C'est la première réalisation d'une coalition chrétienne à but guerrier (contre des Maures. C'est aussi le début de la Reconquista en Espagne qui fera migrer de nombreuses populations, dont les cagots ;

- 1070 : les cagots sont mentionnés comme « gafos » dans le fuero de Navarre rédigé pour Sancho Remíriz ;

- 1080 : selon Constantin l'Africain (1020-1087), médecin nord-africain de Carthage moine au Mont-Cassin (Italie), les premiers symptômes de la lèpre étaient identifiés dans les yeux devenant dilatés, les lèvres créant des boursouflures crevassées, le visage tuméfié et la cloison nasale qui se creusait et se détériorait.

Dès l'Antiquité, les symptômes majeurs de la maladie avaient pu être identifiés. La forme de lèpre la plus apparente et la plus simple à identifier était sa forme lépromateuse où l’aspect du visage, premier élément que l’on voyait de loin, était très important. Dès le XIe siècle, l’on parlait aussi d’une « maladie desséchante qui affecte tous les membres du corps[55] ». Les plus pauvres et les enfants étaient plus atteints que les adultes biens nourris. Sans exclure la possibilité d’une transmission d’homme à homme, la lèpre était considérée au Moyen Âge comme une maladie de l’âme résultant d’une punition de Dieu en conséquence des péchés commis, donc la contagion de la maladie était tout d’abord pensée comme une contagion des péchés par les théologiens. En résumé, pour les chrétiens, le ladre - celui qui avait la lèpre - était puni par le Ciel (punition de Dieu). Et il pouvait transmettre son mal en touchant même le meilleur des chrétiens qui devenait à son tour un infect pécheur, un malade (souffrant du "mal.ladre"). La lèpre a donc fini par être aussi assimilée à l’hérésie; le lépeux, et surtout le cagot lépreux, devenant un hérétique à marquer, à signaler, à rejeter ou à isoler [56].

Evènements nominatifs du cagot et des cagots

- 1099 : succès de la Première croisade après que les Croisés assiègent puis prennent pied à Jérusalem. Dans les deux siècles suivants, il y aura une dizaine de croisades contre tous types d'hérétiques ;

- 1148 : la ville de Tortosa (Tortose, en Catalogne) est conquise par les Maures puis par le comte Raimond-Bérenger IV de Barcelone. La tradition dit que, les hommes étant partis travailler dans les champs, ce sont uniquement les femmes de Tortose, armées de simples haches, qui ont défendu la ville ;

- 1205 : le territoire est dénommé dans les chartes sous le nom de regnum Franciæ (royaume de France). Le nom de France n'avait été employé de façon officielle qu'une quinzaine d'années plus tôt, quand la chancellerie du roi Philippe Auguste commençait à employer le terme de "rex Franciæ" (roi de France) pour désigner le souverain à la place de l'ancien "rex Francorum" (roi des Francs) ;

- 1209 : début de la croisade des albigeois (1209-1244) proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme et dans une faible mesure le valdéisme. Dès le XIIe siècle et le concile de Lombers, les textes de l'époque parlent d'« hérésie albigeoise » sans que cette région ne soit plus cathare que ses voisines. Remarquons que l'hérésie était surtout implantée en Languedoc :

Croisade des albigeois: Croisade des barons (1209) - Guerre du Languedoc (1209-1213) - Révolte du Languedoc (1216-1223) - Intervention royale (1226-1229) - Fin à Montségur (Prise du castrum + bûcher de 200 cathares en 1244) ;

- 1288 : apparait en première mention le terme « cagot » en 1288 ;

- 1310 : les templiers chassés de France, les hospitaliers héritent de leurs commanderies templières. Ils développent alors maladreries (pour les ladres) et léproseries (lépreux) et accueillent en "hôpital" tous pèlerins malades, les miséreux et même les bébés abandonnées à La porte des hospitaux (Sous la "Voute de l'Hôpital" de Pons en Charente-Maritime par ex.). Du fait de cette organisation nouvelle, les hospitaliers mettent fin au processus d'intégration dans la population, des "Crestias" (les ladres) qui auraient ainsi pu être rejetés tel des cagots ;

- 1379 : signature par les cagots du Béarn (charpentiers) d'un contrat avec Gaston Fébus, où les cagots s'engagent à la construction du château de Montaner contre une exonération de taille ;

- 1464 : réalisation de la charpente remarquable de l'église Saint-Girons par les cagots ;

- 1514 : les agots en Navarre sont les premiers à se plaindre de leur sort au pape Léon X. Au XVIe siècle les interdictions et les brimades se multiplieront. Bientôt, les cagots ne sont plus que des "parias" vus comme lie de la société ;

- 1535 : en Touraine, Rabelais utilise en français le terme cagots (sans déformation) dans son Gargantua au sujet de l'abbaye de Thélème : une inscription sur la porte en interdit l'entrée aux « hypocrites, bigots, cagots » ;

- 1580 : les cagots, avec l'accord des Consuls et du Recteur, construisent eux-mêmes leur propre chapelle dédiée à Saint Sébastien dans la vallée de Campan ;

- 1611 : sur requête desdits cagots, il fut procédé en Béarn à une enquête médicale ordonnée par le gouverneur de la province : cette expertise conclut à l'absence de toute trace de maladie[26] ;

- 1642 : dernier acte de baptême de la paroisse de Doazit (Landes) faisant état du terme de « gesitaing » ;

- 1675 : on renonça à inscrire sur les registres paroissiaux la qualité de cagot ou gesitain, après le nom des intéressés ; on remplace par le mot « charpentier » ;

- 1691 : violent incendie dans la vallée de Campan. L'église est détruite et est remise en état, comme en 1597, par les cagots ;

- 1691 : à Doazit et à Brassempouy en 1694 : dernières inhumations mentionnées dans le cimetière des chrestians de la paroisse ;

- 1707 : abolition du privilège issu de la construction du château de Montaner (exonération de la taille pour un certain nombre de cagoteries du Béarn) ;

- 1723 : arrêt du Parlement de Bordeaux, faisant défense à toute personne du pays de labour d'injurier aucun particulier comme prétendus descendants de la race de Giezy, et de les traiter d'agots, cagots, gahets ni ladres, à peine de 500 livres d'amende ; ordonnant qu'ils seront admis dans les assemblées générales et particulières, aux charges municipales et honneurs de l'église, même pourront se placer aux galeries et autres lieux de ladite église où ils seront traités et reconnus comme les autres habitants des lieux, sans aucune distinction ; comme aussi que leurs enfants seront reçus dans les écoles et collèges des villes, bourgs et villages, et seront admis dans toutes les instructions chrétiennes indistinctement[57] ;

- Le 1724 : un autre arrêt du Parlement de Bordeaux, signé de la main même de Montesquieu, exige que soit respecté l'arrêt précédent du du même Parlement ;

- 1764 : dernier emploi du terme « charpentier » dans les registres paroissiaux de Saint-Savin, terme à peine voilé utilisé par le clergé de Saint-Savin pour désigner les cagots ;

- 1819 : loi abolissant la discrimination en Navarre. Un quartier de Madrid reste toutefois un ghetto cagot (Nuevo Baztán) d'où émigrent vers les États-Unis certains de leurs descendants ;

- Début du XXe siècle : à Arizkun (Navarre), le quartier de Bozate serait resté encore habité par les descendants de cagots.

Origines du phénomène

Les raisons les plus diverses ont été données pour expliquer le phénomène. La documentation écrite concernant l'Aquitaine avant le XIe siècle étant presque inexistante, chacun y est allé de son hypothèse, en fonction des conceptions de chaque époque et de chaque auteur.

L'explication traditionnelle est qu'il s'agissait de familles lépreuses ou de descendants de lépreux. Mais le docteur Yves Guy, du CNRS, auteur notamment du rapport « Sur les origines possibles de la ségrégation des cagots », ayant eu à soigner des lépreux, nota le premier que la notion (encore acceptée à la fin du XIXe siècle) de « lèpre blanche » (héréditaire) est invalidée par l'étude contemporaine de cette maladie[58]. La caractérisation des cagots comme lépreux héréditaires est donc un fantasme collectif localisé à la région. Les cagots n'étaient pas lépreux, mais ils étaient désignés comme tels[26]. Et dès le XIIe siècle, avec le développement de la lecture de la bible en fonction de son sens moral et allégorique, les théologiens considéraient la lèpre comme la figure biblique du pêché généralisé[26]. La vision religieuse, sur un fond d'ignorance radicale de la nature réelle de la maladie et de terreur panique de la population devant ce fléau était capable de justifier la notion de lèpre héréditaire[26].

Diverses origines ethniques leur ont été prêtées par des historiens : on les a ainsi fait descendre des Goths[59], des Sarrasins[60] ou de Cathares.

L'hypothèse cathare est appuyée sur la supplique adressée en 1514 au pape Léon X (voir infra) « (…) parce que l'on dit que leurs ancêtres avaient prêté main-forte au comte Raymond de Toulouse, dans sa révolte contre la sainte Église romaine (…) »[61]. Les demandeurs se gardent bien de nier les faits imputés, se contentant de poursuivre ainsi : « (…) Ils supplient le Saint Père d'ordonner que, puisqu'ils n'ont trempé en rien dans la conduite de leurs aïeux, ils soient remis en possession de tout ce qu'on leur dénie (…) Car ils sont bons catholiques et fils soumis de sainte mère l'Église (…) ». De plus, le nom de « crestians » évoque assez précisément le nom que se donnaient les Cathares eux-mêmes : « bons crestians »[62]. En général, cette thèse est repoussée par les historiens (par exemple De Marca[63] et Lardizábal) qui notent que les premiers Cathares n'apparaissent en Languedoc qu'en 1170 et qu'il n'y a jamais eu en Gascogne d'Église cathare. Le catharisme organisé n'a en effet guère dépassé la rive droite de la Garonne, tandis que les cagots sont essentiellement présents dans les régions situées en rive gauche, en Bigorre, Béarn, Gascogne, Pays basque et même Navarre, au-delà des Pyrénées. Toutefois, pour expliquer leur présence sur la rive gauche de la Garonne, rien ne s'oppose à ce qu'un certain nombre de Cathares , chassés de Languedoc par les massacres et la répression, s'y soient réfugiés. Englobés ensuite sous le terme générique de « cagots », ils se seraient dit bons disciples de l'Église de Rome, à seule fin d'échapper à la vindicte ecclésiastique[64].

Une hypothèse sociale en fait par ailleurs des réprouvés pour cause de leur métier (charpentiers). Mais les sources semblent indiquer que ce n'est pas l'association corporative qui a provoqué l'ostracisme et que ce sont au contraire les restrictions qui leur étaient imposées qui les ont conduits à adopter certains métiers.

Alain Guerreau, directeur de recherche au CNRS, a analysé les conditions qui ont permis qu'un groupe se trouve stigmatisé de cette manière[65]. Pour lui, c'est la réorganisation de la société féodale dans le sud-ouest de la France aux XIIe et XIIIe siècles, qui a créé, dans un contexte économique et politique figé, une catégorie d'exclus (fils cadets, sans terre) vivant à la marge. Les lépreux étant eux aussi rejetés de la société à la même époque, l'assimilation se serait maintenue par la suite, lorsque fut oubliée leur origine.

La lente lutte des cagots vers l'intégration

_La_Maison_des_CAGOTS.jpg.webp)

En 1425, dans son château de L'Isle-Jourdain, le comte Jean IV d'Armagnac reçoit une « plainte et supplique » des Crestias de sa ville de Lectoure, et il écrit au juge de Lomagne :... Ces Crestias sont tous les jours inquiétés et molestés par nos bailes de Lectoure, bien qu'ils n'aient commis aucun crime ou délit justifiant ces vexations, mais pour leur extorquer une certaine somme... Quant à nous, informés de ce que cesdits Crestias sont bien utiles et conviennent à notre cité de Lectoure, nous voulons et désirons que nos sujets et vassaux soient préservés et gardés de pareilles oppressions et extorsions. Pour cela nous voulons et vous mandons et commandons expressément... que, de par nous, vous interdisiez et défendiez auxdits bailes, sous grandes peines par nous appliquées, que d'ores et déjà, ils ne molestent et n'inquiètent plus lesdits Crestias, à moins qu'ils n'aient à leur encontre quelque information qui soit par vous décrétée... »[25].

En 1514, les cagots de Navarre s'adressent au pape Léon X, se plaignant de discriminations dans les églises. Léon X répondit par une bulle enjoignant de « les traiter avec bienveillance sur le même pied que les autres fidèles » et confia l'application de cette bulle au chanoine de Pampelune. Mais la mise en pratique de ces dispositions à leur égard provoqua d'interminables procès, en dépit de l'appui de l'empereur Charles Quint, en 1524[25].

Les Agots de Navarre avaient aussi fait appel au parlement de Pampelune en 1515, les pétitionnaires étaient au nombre de plus de deux cents, issus de soixante-cinq villages des diocèses de Pampelune, Huesca, Jaca, Bayonne et Dax. Le parlement de Pampelune fit droit à leur requête. Mais la condition des Agots au niveau local reste inchangée, en raison de l'hostilité de la population[25], en particulier la population rurale de connivence avec le Bas-clergé[19].

Pendant plus de trois siècles, le scénario fut le même : brimades se succédant à leur égard, procès gagnés par eux de plus en plus souvent, appui du haut clergé et des princes, mais résistance des autorités locales et du peuple.

Cette lutte juridique est illustrée par celle menée par les cagots de Saint-Clar et de Lectoure, à partir du milieu de la seconde moitié du XVIe siècle. Ceux-ci subissaient violences et injures lorsqu'ils se mêlaient au reste de la population, en toutes circonstances. Un procès en 1560, qu'ils perdent[66], suivi d'un procès en appel en 1579, s'enchaîna avec une nouvelle affaire du même genre en 1599 et 1600. Le Parlement de Toulouse, avant de juger si les charpentiers de Lectoure et Saint-Clar étaient en droit de se plaindre d’avoir été injuriés du nom de capot, ordonna qu’il fût procédé à un examen médical. Le 15 juin 1600, les médecins reconnurent que les capots en question étaient absolument sains de leur personne. Ce n’est qu’en 1627 que les anciens parias obtinrent du Parlement de Toulouse entière satisfaction, et la jouissance de tous les droits qui jusqu'alors leur étaient refusés. Cet arrêt de 1627 eut sans doute un retentissement considérable, car il n’y a aucune trace de procès nouveaux avant la fin du XVIIe siècle[36].

Au XVIe siècle, on estime que les cagots représentaient environ dix pour cent de la population locale. À partir de cette époque, si les interdits demeuraient, l’isolement se relâcha, et au fil des siècles qui suivirent ils commencèrent peu à peu à s’intégrer dans la population de sorte que leurs noms de familles, désormais inscrits sur les registres paroissiaux, ne les distinguaient plus, puisque, avec un même patronyme dans une même paroisse certaines familles étaient cagotes et d’autres non. En fait, il est certain que la plupart des familles du sud-ouest de la France et de l’autre versant des Pyrénées en Espagne comptent au moins un ascendant cagot.

En 1683, un fait administratif bouleversera la donne, même si les attitudes n'évolueront que très lentement. Louis XIV et Colbert ayant besoin d'argent pour financer les guerres lointaines, l'Intendant de Béarn, M.Dubois du Baillet, devant la demande royale, d'imposer la gabelle au Béarn, à la Bigorre et à la Chalosse jusqu'alors épargnés sous les Albret, proposa que l'on donne la possibilité aux cagots d'acheter leur affranchissement ; l'instauration de la gabelle pouvant provoquer des émeutes. L'idée fut acceptée et les Lettres Patentes distribuées. Les cagots pouvaient devenir des sujets à part entière et les interdits les frappant furent en partie supprimés (ordonnance de l'intendant de Bezons de 1696), avec l'aide de l'évêque de Tarbes, Mgr de Poudenx, et abolis en 1789. Le successeur de Mgr Poudenx, Mgr de la Romagère a ordonné prêtre le premier cagot ; c'était en 1768. À la fin du XVIIIe siècle, leur intégration au sein des communautés villageoises était pratiquement établie, bien qu'encore rejetée par nombre de non-cagots[24].

C’est la Révolution française qui leur permit de devenir définitivement citoyens à part entière, à la suite des Juifs et des Protestants qui l'étaient devenus grâce à l'édit de Versailles pris par Louis XVI en 1787 et enregistré en 1788.

En 1809, le sous-préfet d’Argelès répondait au ministre de l’Intérieur soucieux du bien être de ces exclus : Elle [la population cagote] s’est tellement fondue et mélangée par les alliances avec les autres communautés du pays que tous les caractères physiques et moraux, s’il en existe, ont entièrement disparu, et que ces familles ne sont plus distinguées que par l’ancienne tradition locale dont le souvenir s’efface chaque jour. »[24]

Au XIXe siècle, subsistaient essentiellement les injures, le terme « cagot » en constituant une, encore utilisée dans le sud-ouest de la France, sans qu’on ne sache plus aujourd’hui quelle en est l'origine.

En Espagne, en Navarre, la ségrégation qui a officiellement pris fin en 1819 lorsque le Parlement a interdit expressément la marginalisation des agotes a également mis longtemps à se résorber dans les mentalités, voire dans les faits. La localité de Bozate dans la commune d'Arizkun, située dans la vallée du Baztan en Navarre fut la dernière enclave connue des Agotes (du XIVe siècle au début du XXe siècle, porte à part à l'Église, espace à part dans le cimetière, pas de mariage à l'extérieur du groupe, ségrégation à l'école, etc.).

Mémoire

.jpg.webp)

Un musée se trouve dans la localité de Bozate, en Espagne, créé par le sculpteur Xabier Santxotena[67], né en Arizkun (descendant d'Agotes). Pour ce dernier, les cagots provenaient des groupes d'une ancienne guilde, en France, dédiée à la construction de cathédrales. Selon Santxotena, l'exclusion des cagots viendrait du fait que ces groupes avait des idées religieuses différentes de l'orthodoxie catholique (ils incinéraient leurs morts, ils étaient contre la hiérarchie de l'Église, etc)[68]. Si fait que, considérés comme hérétiques, les agotes avaient été par conséquent considérés comme porteurs d'une sorte de « lèpre spirituelle » symbolique. Le musée présente les œuvres du sculpteur (dans un parc) et une casa Gorrienea, ouverte en 2003, montre la vie quotidienne de ces ancêtres cagots.

Le seul musée des cagots de France se trouve dans les Hautes-Pyrénées à Arreau[69]. Il est situé dans le château des Nestes, rue Saint-Exupère[70].

La toponymie sert également la Mémoire, des lieux existent encore, rappelant l'existence des cagots dans ces localités : rue des cagots (communes de Montgaillard et de Lourdes)[71], impasse des cagots (Laurède)[71], place des cagots (Roquefort)[71], place des capots (Saint-Girons), rue des Capots (communes de Mézin, Sos, Vic-Fezensac, Aire-sur-l'Adour, Eauze, Gondrin)[71], chemin des capots (Villeneuve-de-Marsan), ruelle des capots (Vérines). À Aubiet, un lieu-dit (lotissement) s’appelle « les Mèstres ». C’est à cet endroit, dans un hameau, que les cagots (les mestres) d’Aubiet vivaient, sur la rive gauche de l’Arrats, séparés du village par la rivière. Dans ce dernier exemple, la découverte du nom du lieu a permis à des enseignants de découvrir l'histoire des cagots et de déclencher un travail pédagogique[72]. Des noms de lieux-dits évoquent aussi les cagots, comme Salazar (Villefranche-de-Lauragais), Saint-Lézé, Larrazet (Tarn-et-Garonne)[71]. Jusqu'au début du XXe siècle, plusieurs quartiers de cagots portaient encore le nom de Charpentier.

Un exemple de discrimination fondée sur la peur et les préjugés

Peur de la contagion

L'histoire des cagots témoigne de la peur viscérale qu'éprouvaient les populations vis-à-vis de la lèpre, de la terreur que cette maladie inspirait, mais aussi et surtout des ravages que la peur opère, des fantasmes qu'elle suscite et des réactions qu'elle inspire, du rôle qu'elle joue dans la ségrégation d'une partie de la population.

Si leur sort peut être comparé à celui de groupes exclus dans de nombreuses sociétés (parias et poulichis en Inde ou burakumin du Japon), la particularité des cagots dans l'histoire des discriminations est d'être une relégation héréditaire et socio-économique vernaculaire, non justifiée par une structure religieuse ou politique à la différence des systèmes de caste, des ghettos juifs ou bannis. Elle ne vise ni à la disparition ni à la conversion : on n'a pas de trace de pogromes ou de bûchers destinés aux cagots pour leur seule qualité de faire partie de cette communauté. C'est un processus discriminant autour de la peur de la maladie impure ou généalogiquement transmise, dans une structure socio-économique d'exclusion sur le terroir villageois. Cette population, considérée comme physiquement différente, garda un statut spécifique dans la société médiévale d’abord et moderne ensuite, faisant parfois fonction de bouc émissaire pour conjurer la peur de la lèpre, maladie dont on ignorait l’origine et que l’on ne savait pas soigner.

Ce n'est qu'avec la progression du pouvoir central normalisateur que le phénomène disparaît pour le cas des cagots à la fin du XVIIe siècle.

Préjugés sociologiques

Les préjugés s'appuyaient d'une part sur la croyance en un stéréotype physique des cagots, décrits par certains documents comme tantôt petits et bruns au teint olivâtre, et tantôt grands aux yeux bleus (pourtant aucune origine ethnique homogène ou particulière n'apparaît clairement, et rien ne les distingue vraiment du reste de la population). Des médecins nommés par le Parlement de Toulouse, après expertise de 22 d’entre eux le 13 juin 1600, ne purent que conclure qu’ils étaient exempts de toute pathologie. Mais les préjugés demeuraient, attribuant aux cagots[18] un ensemble de caractéristiques physiques et de caractères abstraits. Ainsi les cagots étaient censés dégager une odeur désagréable.

D'autre part, les préjugés s'appuyaient aussi sur des stéréotypes moraux (on disait aussi les cagots nuisibles et maléfiques, les prétendant parfois sorciers, les accablant de nombre de maux et vices), mais aussi fantasmatiques, les affublant de tares telles que l’absence de lobe aux oreilles, de pieds et de mains palmés, ou d’être goitreux. Certains de ces traits rappellent les séquelles physiques de la lèpre, tandis que le goitre était une maladie typique des populations montagnardes privées de nourriture iodée. Concernant l’arriération mentale en proportion de cette population, il n'est pas établi que ce pourcentage ait différé du reste de la population locale. Les populations du Moyen Âge, contrairement aux nôtres, ne discriminaient de toute façon pas sur ce critère.

De plus, les préjugés attribuant aux cagots un éloignement de l’Église catholique ne sont pas absents, comme l'atteste ce quatrain de Ronsard de 1562, Remonstrance au peuple de la France, ou cagot est associé à Goths, Wisigoths, mais aussi Huguenots.

« Je n'aime point ces noms qui sont finis en os,

Gots, cagots, austrogots, visgots et huguenots,

Ils me sont odieux comme peste, et je pense

Qu'ils sont prodigieux à l'empire de France. »

Patronymes cagots

Patronymes dérivés de cagots en France

Les noms de famille dérivés des métiers, tels Charpentier et Cordier sont globalement assez présents dans les descendances des cagots de par l'absence de nom de famille dans les registres paroissiaux. De même, le surnom de Chrétien qui leur était donné entraîne une forte occurrence de ses dérivés (Chrétien, Chrestia, Crestien, Cretin..) dans les noms de famille actuels, sans toutefois pouvoir exclure une autre provenance pour ces noms de famille.

Les cagots habitant en dehors des villes, il est fréquent de désigner la place où ils habitaient comme "la place". Ainsi, le nom de famille Laplace peut être attribué à des cagots.

Plus directement, les dérivés de toutes les formes de surnoms des cagots, sont aujourd'hui présents dans les descendances. On trouve en particulier, les formes dérivées de Colibert (Colbert, Colvert, Collibert, Collibet...), de Caquin ou Kakou (Coquin, Coquet, Caque, Caquette, Caqueux, Cacou...), de Gahet (Gaffet, Gaffez, Gavot...), d'Agot, voire de Canard, en raison de la patte de canard (Canard, Canar...) ou du signe de la patte d'oie qu'ils devaient porter à la vue de tous...

Enfin, les noms de famille désignant des lépreux peuvent également avoir été donnés à des cagots : Lépreux, Lazare, Lazaru, Salazar, Leze...

Autres patronymes portés par les cagots

Le premier cagot béarnais dont nous connaissons le nom s’appelle Domengoo de Momas, d’Artiguelouve. Momas est un village béarnais. Le cagot qui s’établissait dans la cagoterie d’un autre village pouvait garder comme additif (au nom de baptême) le nom du village d’origine, dont il était l’exclu[73].