Gascons

Les Gascons sont un peuple d'Europe de l'Ouest parlant le gascon et occupant le territoire de la Gascogne soit, dans l'État français, le territoire approximativement compris entre l’océan Atlantique à l’ouest, les Pyrénées au sud, le cours de la Garonne au nord et (jusqu'à la rive gauche de l'Ariège) à l’est. Des populations gasconnes sont présentes en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Catalogne (Val d'Aran), mais aussi des colonies historiques au Pays basque espagnol, en Navarre, en Aragon et en Amérique du Sud.

La notion de peuple français, ayant évolué, s'est généralisée administrativement en recouvrant divers peuples dont les Gascons qui ont été une composante ethnique distincte[2] - [3].

Entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, le démonyme « Gascons » semble s’imposer pour désigner l'ensemble des peuples du Midi du royaume, territoire auxquels on appliqua aussi, occasionnellement, le nom d'Occitanie par opposition avec les pays de langue d'oïl du royaume : c'est le cas par exemple chez Pey de Garros[4] - [5], Louis de Montgommery[6] ou chez l’abbé de Sauvages[7].

Plusieurs organisations défendent aujourd'hui l'identité, la culture ainsi que l'idiome gascon, soit comme une entité distincte historiquement, soit dans le cadre de l'idée d'Occitanie[8] - [9].

Histoire

Antiquité

Les ancêtres des Gascons sont les Aquitains de Novempopulanie désignés ainsi par César, une population qui vivait dans la même région pendant l'Antiquité et parlait aquitain ou protobasque, ancêtre du basque actuel. Conquis par les Romains en 56 av. J.-C., les Aquitains occupaient l'Aquitaine protohistorique qui s'étendait de la Garonne aux Pyrénées.

Vers 16 ou 13 av. J.-C., Auguste réunit cette Aquitaine originelle avec des terres peuplées par des Celtes ou Gaulois s'étendant jusqu'à la Loire. Au tournant du IIe et du IIIe siècle, les Aquitains obtinrent leur séparation des Gaulois en obtenant leur propre province entre Garonne et Pyrénées : la Novempopulanie, soit « Province des neuf peuples ».

En raison de la chute de l'Empire romain, la Novempopulanie fut conquise par les Wisigoths, avec le statut de peuple fédéré à partir de 418. Au début du VIe siècle, en 507, les Francs qui poussent de plus en plus les Wisigoths vers le sud, dominent provisoirement l'Aquitaine, la corniche cantabrique de l'Hispanie et le Nord de la vallée de l'Èbre.

Haut Moyen Âge

À la fin du VIe siècle, l’arrivée des Vascons, peuple bascophone originaires de la Navarre et de l’Ouest de l’Aragon bouleverse l'histoire de la région. Les Vascons sont pour la première fois mentionnés au Nord des Pyrénées en 587 par le chroniqueur franc Grégoire de Tours en 594 :

« Les Vascons, dévalant de leurs montagnes, descendent dans la plaine, dévastant vignes et champs, incendiant les maisons, emmenant en captivité plusieurs personnes avec leurs troupeaux. A plusieurs reprises le duc Austrovald marcha contre eux, mais il ne tira d’eux qu’une vengeance insuffisante »

Les Vascons mènent régulièrement des expéditions punitives en Novempopulanie après 587 si bien qu’en 602 les rois francs Théodebert II et Thierry II mènent une armée contre eux et imposent Genialis comme vassal et duc puis Aighinane en 626. Des élites aquitano-romaines de Novempopulanie tels que les évêques d’Eauze, Palladius et son fils Sidoc, pactisèrent avec les Vascons et furent exilés en 626 à la suite des accusations portées par Aighyna, le duc saxon de Bordeaux[10].

Peu à peu les Vascons dominèrent militairement et politiquement la vaste région comprise entre les Pyrénées et la Garonne.

Vers 630, la Novempopulanie change de nom pour devenir la Wasconia, tel que mentionné la Chronique de Frédégaire[10]. La racine de cet ethnonyme est la même que celles des Basques : *ewsk-.

Les Vascons vont constituer au haut Moyen Âge, de 660 à 768 (108 ans), des unions personnelles avec leurs nouveaux maitres, des ducs indépendants des Francs qui gouvernent à la fois le duché d'Aquitaine et la Vasconie et luttent ensemble contre les Francs carolingiens (Félix d'Aquitaine (660-670), Loup Ier de Vasconie (670-688), Eudes (688-735), Hunald Ier (735-748) et Gaïfier ou Waïfre (748-768))[11].

Une principauté vasconne unie se forme à partir du IXe siècle avec Sanche II Sanche de Vasconie (836-v.864) qui est peut-être le mythique Menditarra, réputé être le créateur de la principauté dans l'historiographie gasconne du XIe siècle.

L'apogée de la principauté gasconne est atteint sous le règne de Guilhem-Sants, qui aurait défait les Vikings à la bataille de Taller dans les Landes vers 988 qui devient comte de Bordeaux en 977 et fonde l'abbaye de Saint-Sever en 988.

Toutefois, le dernier duc et comte de Gascogne, Sants-Guilhem (1010-1032) meurt sans héritier, actant l'union du duché-comté de Gascogne avec le duché d'Aquitaine des comtes de Poitou, ancêtres d'Aliénor d'Aquitaine.

Peu à peu, l'unité politique de la Gascogne vole en éclats et les régions orientales de la Gascogne (Fezensac, Astarac...) tombent sous influence des comtes de Toulouse, tandis que les régions méridionales (Bigorre et Béarn) deviennent vassales du roi d'Aragon jusqu'au XIIIe siècle.

La réalité de la domination vasconne en Novempopulanie reste inconnue, mais le fait que les habitants de la Novempopulanie aient adopté si rapidement le nom de Wascones démontre sans doute qu’ils étaient proches culturellement et linguistiquement des Vascons, surtout dans la partie les sud l’ancienne Novempopulanie. En effet, les vestiges de l'antique langue aquitaine (noms de divinité ou de personnes) que l’on trouve essentiellement sur des stèles trouvées en Comminges et en particulier à Saint-Bertrand-de-Comminges, ne peuvent être expliquées que par le basque moderne, ou bien elles ont un aspect « bascoïde ».

La Gascogne dite « anglaise »

Consécutivement au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenêt (1152), qui devient roi d'Angleterre deux ans plus tard, la Gascogne devient une partie de l'empire angevin ou Empire Plantagenêt (ou État anglo-angevin). Après la défaite de leur fils Jean sans terre face au roi de France Philippe Auguste en 1203-1204, la Gascogne occidentale reste la seule possession continentale des rois d'Angleterre Plantagenêts et elle restera unie à l'Angleterre jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1451-1453.

Pendant la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France (1337-1453), la Gascogne est divisée grosso modo en deux zones : à l'ouest la Gascogne « anglaise » et à l'est la Gascogne « française », ce qui explique pourquoi des Gascons se retrouvent dans les deux camps.

Au même moment, une petite guerre de Cent Ans gasconne a lieu entre les comtes d'Armagnac, appuyés par leurs parents les seigneurs d'Albret, et les vicomtes de Béarn – également comtes de Foix – pour la domination de la Gascogne centrale et orientale et en particulier pour annexer le comté de Bigorre. L'épisode le plus connu de cet affrontement est la bataille de Launac (1362) où le comte Jean Ier d'Armagnac est battu par Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn.

Après la conquête définitive de la Gascogne « anglaise » en 1453, puis du comté d'Armagnac en 1473, la plupart des Gascons ont comme souverain le roi de France. Seuls les Gascons du Béarn restent indépendant jusqu'en 1620, ce qui va créer au cours du XVIe siècle une conscience distincte des autres Gascons, si bien que les Béarnais ne se considèrent plus depuis comme étant des Gascons, même si leurs dialectes sont toujours gascons.

Étymologie

Le nom des Vascons prononcé originellement /uaskon/ est à l'origine des termes « basque » et « gascon » par évolution de la prononciation de la lettre initiale (w/v/b/g...askon). Toutefois, un problème étymologique se pose désormais en raison du changement de nom de la Novempopulanie, la Wasconia : comment transcrire les mots latins Wascones (ou Vascones) et Wasconia (ou Vasconia)[12] ?

La copie connue sous le nom de « Anonyme de Ravenne » et qui date du XIIIe siècle, contient pour la première fois, sous une forme écrite, le mot « Gasconia » avec un « g ». On utilisera par la suite davantage « Gasconia ou Gascogne » en référence à la Vasconie citérieure (la partie de la Vasconie au nord des Pyrénées), qui va se romaniser en créant sa propre langue par la naissance du gascon (de Saint-Sever à la Garonne) (de Saint-Sever à la Garonne)[13] - [14].

Anthropologie et ethnologie

Au haut Moyen Âge, il est impossible d'effectuer une distinction dans les sources entre Basques et Gascons. Ainsi, nombre d’historiens utilisent les termes de Vascons et de Vasconie, véritables décalques du latin. La distinction entre Basques (le plus souvent écrit Basculi en latin) et Gascons (Vascones) n’est clairement établie dans les textes qu’à partir du XIe siècle.

Les Gascons sont réputés au bas Moyen Âge pour leurs qualités militaires, en particulier dans la cavalerie, ainsi qu'à l'épée et à l'arbalète.

Du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le terme de « Gascons » a tendance à désigner toutes les populations qui parlent les langues romanes d'oc (hormis le catalan), ou l'occitan[15], ce qui révèle que l'administration n'était pas encore familiarisée avec ces régions. A partir du XIXe siècle on généralisera l'appellatif "Méridionaux", le terme "occitan(ien)s" restant marginal et littéraire.

Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, les Gascons forment une part réputée des armées des rois de France où ils servent dans l'infanterie.

Peuple distinct

Même après la perte de leur autonomie politique, les « Gascons » furent toujours considérés comme un peuple distinct des Français jusqu'au XVIIe siècle, même si de plus en plus de témoignages les appellent Français puisqu'ils habitent le royaume de France et qu'ils sont sujets du roi.

Ainsi lors des guerres d'Italie (1re moitié du XVIe siècle), le chroniqueur italien Francesco Guicciardini évoquait l'armée française en ces termes : « les fantassins français et gascons » et « six mille français et gascons »[16].

De même en 1628, une pièce de théâtre de Béziers en occitan nommée l'Histoire de Pépésuc oppose un soldat français et un soldat gascon qui déclare : « Nous sommes tous deux gens d'honneur. Il est Français, je suis Gascon. Vous savez que ce métier est naturel en Gascogne, et que l'on y joue des doigts aussi bien qu'eux des gobelets. »[17].

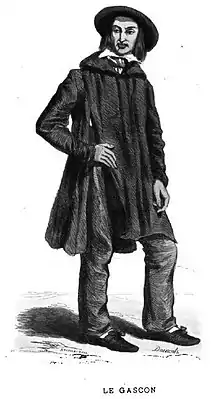

En 1841, Édouard Ourliac publie un descriptif d'une quinzaine de pages sur les Gascons ; à titre d'exemple, l'auteur dit que « Le Gascon est vain, bravache, hâbleur, présomptueux : il est trop honnête au fond pour s'en défendre. Il a le sang chaud, l'imagination prompte, les passions fortes, les organes souples ; il sent, il pense vivement, il parle comme il pense, et j'allais le dire déjà, il agit comme il parle [...] La constitution physique du Gascon, qui le livre à toute impression forte et subite, suffit d'ailleurs pour démontrer ce dont il est capable »[18].

Comme les autres parlers d'oc et les autres langues minoritaires de France, le gascon est de moins en moins transmis aux nouvelles générations. Il est toutefois enseigné au début du XXIe siècle dans certaines écoles, mais dans des conditions très disparates.

Culture

Langues

Le gascon est la langue romane propre au « triangle dit aquitain » avant sa francisation linguistique. Sa genèse et les caractéristiques ataviques et définitoires de son système vocalique et consonantique ainsi que celles de sa morphologie verbale font parfois considérer le gascon comme une langue aquitano-romane spécifique (traits morphologiques communs avec le basque et les parlers de l'Espagne du Nord ; coordination plus récente avec l'occitan languedocien puis le français). Le gascon est reconnu comme une « langue en danger » sur l'atlas des langues de l'UNESCO.

- Gascon

- Bigourdan

- Béarnais

- Parlar negre ou gascon de Bayonne / maritime

Costumes

- Exemples

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_GARDILANNE_016.jpg.webp)

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_GARDILANNE_014.jpg.webp)

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_GARDILANNE_015.jpg.webp)

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_GARDILANNE_017.jpg.webp)

Musique et littérature

Musique et chant, avec chant polyphonique pyrénéen et danse béarnaise

L'histoire de la littérature béarnaise et gasconne se distingue de celle de la littérature occitane du fait des spécificités historiques, linguistiques et politiques du Béarn et des divers pays gascons (tels que l'Armagnac, la Bigorre, le Comminges, les Landes, la Guyenne, Toulouse et Bordeaux).

Drapeau

La Gascogne est représentée par deux drapeaux.

L'union Gasconne (Union Gascona) ; une opinion est que ce drapeau serait apparu à l'époque du pape Clément III afin de réunir les Gascons sous une même bannière unique lors de la troisième croisade.

Toutefois, l'absence de preuves formelles et irréfutables ne permet pas d'attester avec précision de la première utilisation de cette bannière.

L'Esquarterat (écartelé) ; Cette bannière transpose les armes de la Gascogne province (qui ne couvrait pas tous les pays gascons). Originellement le lion était rouge sur fond blanc (comme sur le blason des Armagnacs ou sur celui de la Nouvelle-Aquitaine). Le rajout du bleu date du début du XXe siècle à la suite d'une erreur d'interprétation d'un texte du XIXe siècle retranscrivant l'armorial de l'ancien régime.

Stéréotypes et caricatures des Gascons dans la culture française

L'accession d'Henri IV au trône de France cristallise le ressentiment de la France du Nord de la Loire, du moins de ses élites de plus en plus absorbées par Paris, à l'égard des Gascons, il est question de gasconnades typiques du sud du la Loire. Ainsi, François de Malherbe serait à l’origine du discours sur les gasconismes, affichant son intention de dégasconner la cour d’Henri IV.

La littérature française se fait le reflet de cette tendance qui vise à constituer tout ensemble la langue et la nation, suivant la genèse de l'universalisme français, hostile aux distinctions ethno-régionales. Le Gascon stéréotypé est décrit comme impétueux et tête brûlée (par exemple, le personnage de d'Artagnan d'Alexandre Dumas et le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand).

Mario Wandruszka (de) et Robert Lafont ont définis les caractéristiques stéréotypiques des Gascons dans la culture populaire française du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Le Gascon est une sorte de matamore vantard, dont le courage n'est qu'une légende, et doté d’un accent sui generis le démarquant des Français, dénotant une consonance étrangère au bon goût français de la cour.

Cette image peu valorisante constitue le résumé de la condescendance du nord du royaume sur sa partie méridionale. De nos jours, le concept de glottophobie perpétue cette tradition séculaire.

En effet, les preuves littéraires ne manquent pas et seul le Gentilome Gascoun de Guilhem Ader, écrivain d'origine gasconne, dépeint le Gascon dans une lumière plus favorable.

Pour Rabelais dans le Tiers Livre, le personnage du Gascon, Gratianauld de Saint-Sever, est un guerrier fanfaron, toujours prêt à provoquer en duel, en espérant que personne ne le prenne au mot.

Dans les Remarques, Claude Favre de Vaugelas dénoncent les Gascons coupables de gasconismes venant dénaturer la langue française (du moins celle prônée par l'Académie).

« M. Ménage dit de même que cette façon de parler est gasconne et non pas française ; mais, comme il y a grand nombre de Gascons à la cour, elle est si usitée qu'il n'ose la condamner. »

— Vaugelas, Remarques notes, Th. Corn. t. II, p. 495, dans POUGENS.

La langue française regorge encore de nos jours d'expressions à caractère péjoratif à l'égard des Gascons. Ainsi, le verbe gasconner décrit le fait de s'exprimer en langue française avec un accent gascon.

Migrations et diaspora gasconne

Les Gascons ont entre autres migré en Amérique septentrionale aux XVIIe et XVIIIe siècles[19]. À partir de 1850, de nombreux Gascons, en particulier béarnais, ont émigré en Uruguay puis en Argentine. La langue béarnaise, variante du gascon, ayant de grandes ressemblances avec l’espagnol leur intégration a été très facile[20].

Ces émigrés partaient surtout d’Oloron et ses alentours (800 départs d’Oloron entre 1860 et 1900), de la vallée d’Aspe, des régions de Navarrenx et de Sauveterre ; très peu quittaient le Haut-Béarn.

Les raisons de cette émigration sont économiques dues au manque de terres, familiales, en raison de la présence de familles nombreuses et à la présence d’agents d’émigration rémunérés au nombre d’émigrés envoyés et promettant un avenir radieux dans ces nouveaux pays.

Puis vers 1880, les jeunes gens de la vallée d’Aspe et du Barétous ont surtout été envoyés vers la Californie et le Mexique[21].

Parmi ceux qui ont connu la gloire, on peut citer Alexis Peyret, Raymond Orteig, José Bidegain, père de Thomas Bidegain, qui de retour d'Argentine connu une brillante carrière d’industriel et fonda le Pau Football Club, ou encore Julien Pouyanne (1871-1933), qui en 1903 à son arrivée de Montevideo où ses grands-parents négociants d’origine béarnaise s’étaient établis, ouvre à Orthez les premières agences de la banque familiale[22] - [23].

Par ailleurs, on comptait près de 43 000 expatriés à Paris en 1932[1].

Gascons illustres

Parmi les plus illustres, figurent les noms de :

Religieux

Militaire

- Étienne de Vignolles dit La Hire

- Jean Poton de Xaintrailles

- Jean de Grailly, captal de Buch, chef de guerre gascon au service du roi d'Angleterre Edouard III et de son fils le Prince Noir. Il est responsable du succès anglo-gascon de la bataille de Poitiers en 1356.

- Gaston Febus dont la célèbre devise est « toca-i se gausas ! » : touches-y si tu oses !

- Les Trois Mousquetaires, dont d'Artagnan, célèbre mousquetaire du roi.

- Bernadotte, le béarnais devenu roi de Suède.

- Jean de Valette, est le 49e grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vainqueur au Grand Siège de Malte assailli par les armées de Soliman le Magnifique en 1565.

- Charles Macé

Cinéma

Littérature

- Cyrano de Bergerac (personnage littéraire d'Edmond Rostand)

- Francis Jammes

- Simin Palay

- Jean-Louis Curtis

Musique

Sciences

- Gaston Planté connu pour l'invention de l'accumulateur électrique.

- Pierre Bourdieu sociologue et philosophe

- Élisée Reclus géographe et écrivain

- Élie Reclus ethnologue

Politique

Hommes d'affaires

- José de la Borda, né en 1699 à Oloron, a émigré en Nouvelle-Espagne et est connu pour l’immense fortune assemblée dans les mines de Taxco et du Zacatecas, qui fait de lui l’homme le plus riche de la région. Il emploie sa fortune pour financer des monuments architecturaux dont le temple de Santa-Prisca de Taxco (es) est l’exemple le plus représentatif.

- Raymond Orteig, créateur du Prix Orteig que reçut Charles Lindbergh en 1927 pour avoir réalisé le premier vol sans escale de New York à Paris. Le Prix Orteig a inspiré l'Ansari X Prize pour les vols spatiaux.

- José Bidegain, PDG de Babybotte et de Saint-Gobain, il deviendra notamment président d'Action contre la faim de 1991 à sa mort et intégrera le ministère de l'Industrie, sous le second gouvernement Rocard. Il est le premier président de l'histoire du Pau FC

- Pierre Laclède: négociant en fourrures et fondateur de la ville de Saint-Louis, Missouri. Un comté de l’État du Missouri s’appelle comté de Laclede (Laclede County).

Football

Tennis

Références

- La conquête de la capitale par les provinces de France, Almanach Hachette, 1932.

- (en) David Levinson, Ethnic Groups Worldwide : a ready reference Handbook, Phoenix, Arizona, The ORYX Press, , 436 p. (ISBN 1573560197 et 9781573560191, OCLC 38430636), p. 30 (en résumé à partir de l'anglais): En France métropolitaine, les seuls groupes ethniques distinctifs sont les suivants: les Alsaciens, les Bretons, les Basques, les Corses et les Catalans (sans compter une dizaine d'ethnies issues de l'immigration récente).

- Dans (en) Amiram Gonen et Rachel Gilon (dir.), The Encyclopedia of the Peoples of the World, New York, Marwyn Samuels & Michael Zand, coll. « Henri Holt Reference Book, Ethnic Groups - Encyclopaedias », , 703 p. (ISBN 9780805022568 et 0805022562, OCLC 28256724), p. 207 « () There are also a number of ethnically non-French bilingual groups living in the periphery of France. In the Middle Ages, the dialects of southern Gaul (langue d'oc) gave rise to separate culture, surviving occitan dialect can still be heard in... Gascony. »

« In the XVII century, France went to forge a centralized new entity, incorporating Normandy and eventually other provinces (dont la Gascogne) such as the Provence and Brittany. » - Poesias gasconas. 1567. Dans l’adresse au lecteur : « De là nous sçaurons la cause pourquoy nous, et ceux qui sont outre Garone ayant avecq nous affinité de langue, estant hors de nos païs sommes appelés d'un nom commun Gascons... »

- Voir aussi l’analyse de Garros par Gilles Guilhem Couffignal. Est-ce pas ainsi que je parle ?" : la langue à l’œuvre chez Pey de Garros et Montaigne. Littératures. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014. lire en ligne : « Avec les noms de « François celtique » et de « Gascon », Garros fait clairement la distinction entre le français et l’occitan, les deux codes qui structurent sa communauté linguistique. Il s’agit de deux langues, définies par des critères complémentaires de compréhension interne et de non compréhension externe. Du côté occitan, la « diversité [...] entre ceulx d’Agenois, Quercy, autres peuples de deça et nous » n’empêche pas l’intercompréhension.»

- La Milice Française, 1636. « Ainsi faisant l’on les pourrait éloigner de leur foyer mettant les gascons, languedociens, provençaux, dauphinois, lyonnais, auvergnats, et autres de ce quartier là, en Normandie, Bretagne, Champagne, Bourgogne, Picardie. Et tous ceux-là que les gascons appelle “Franchimans” passeraient aux garnisons de delà. »

- Abbé de S***. Dictionnaire languedocien-françois ou choix des mots languedociens les plus difficiles à rendre en François. Contenant un recueil des principales fautes que commettent dans la diction, & dans la Prononciation Françoise, les Habitants des Provinces Méridionales du Royaume, connus à Paris sous le nom de Gascons. Avec un petit Traite de Prononciation & de Prosodie Languedocienne. Ouvrage enrichi dans quelques-uns de ses articles de notes historiques et grammaticales, et d'observations de physique et d'histoire naturelle. Nimes: Gaude. 1756. Entrée FRANCHIMAN: « les différents idiomes gascons ont non seulement un même fonds de langage, mais un accent et un son de prononciation qui fait d'abord reconnaître un Gascon, de quelque Province qu'il soit, et le distinguer de ce que nous appelons un Franchiman »

- AUGUSTIN, Jean-Pierre, ESCARPIT, Robert (sd), La Gascogne, pays, nation, région?, Entente, 1982, (ISBN 978-2-7266-0056-6)

- COLLECTIF, Gascogne - Un pays, une identité, Éditions Pyrémonde. (ISBN 2-84618-327-9)

- Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque : Préhistoire-Époque Romaine-Moyen-Âge, t. 1, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 492 p. (ISBN 2913156207 et 8483314010, OCLC 41254536), p. 58-59

- (es) DUCADO DE VASCONIA (Historia) Euskomedia. Kultura Topagunea

- « Gascons et Basques au Moyen-Âge | Institut Béarnais et Gascon - IBG » (consulté le )

- Anonyme de Ravenne (Anonymus Ravennas) et Guido da Pisa (Guido Pisanus), Ravenmatis anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, Joseph Schnetz (éd.), Leipzig, 1940 (Itineraria Romana, 2) ; repr. Stuttgart, 1990 (ISBN 3-519-04274-6)

- (es) « HISTORIA DE LOS NOMBRES DADOS AL PUEBLO VASCO » de Aitzol Altuna Enzunza.

- La préface du Dictionnaire languedocien-françois de l'abbé Sauvages indique ainsi : "la première de ces dénominations, ou celle de la Langue d'Oc, fut appliquée depui le milieu du XIII. siecle jusqu'à Charles VII ; c'est-à-dire, pendant environ 300 ans, aux Provinces méridionales de la France dont nos Rois avoient nouvellement acquises et au langage qu'on y parloit. Cette même dénomination prise au dernier sens est au fond synonyme de celle de Languedocien. (...) D'où il résulte que non seulement le Provençal, mais généralement tous les idiomes gascons de nos Provinces méridionales, sont du ressort de ce dictionnaire ; & qu'ils viendront, tout naturellement, se ranger sous le titre qu'il porte..." Ce dictionnaire est accessible en ligne : https://archive.org/details/dictionnairelan00sauvgoog

- Histoire d'Italie, 1492-1534, éd. et trad. Fournel (J-L) et Zancarini (J-C), Paris, 1996, t.I, p. 70 et t.II, p. 532)

- dans L'Antiquité du triomphe de Besiers au jour de l'Ascension, Béziers, 1981, p. 12 et Nouvelle anthologie de la littérature occitane, éd. Lafont (Robert) et Anatole (Christian), tome I, Paris, PUF, 1970, p. 402

- Édouard Ourliac, « Le Gascon », in Les Français peints par eux-mêmes : province, tome 2, Paris, Curmer, 1841.

- Paronnaud, Basques et Gascons en Amérique septentrionale aux XVIIe et XVIIIe siècles, 2e éd. revue et corrigée, Pau, 2014 (ISBN 9782909334158)

- « Emigration64 | Emigration depuis le Pays Basque et le Béarn vers l'Amérique du Sud » (consulté le )

- « Emigration béarnaise en Amérique | Emigration64 » (consulté le )

- Serge July, « La mort de Porthos (José Bidegain) », sur Libération.fr, (consulté le )

- « Notre histoire », sur Financière Pouyanne (consulté le )

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :