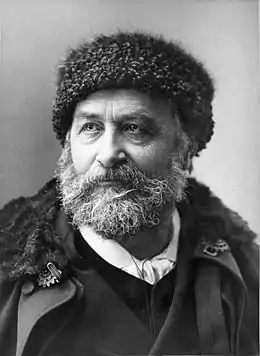

Élie Reclus

Élie Reclus, de son vrai nom Jean-Pierre Michel Reclus, né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) le et mort à Ixelles dans la banlieue de Bruxelles le , est un journaliste, écrivain, ethnologue et militant anarchiste français de la fin du XIXe siècle. Porte-voix des ethnies minoritaires, il a beaucoup écrit en faveur de ce qu'on appelait alors les « peuples sauvages ». Il est, sous la Commune de Paris, directeur de la Bibliothèque nationale[2].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 76 ans) Ville de Bruxelles (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) |

| Nationalités | |

| Activités | |

| Père | |

| Fratrie |

Élisée Reclus Zéline Reclus (d) Onésime Reclus Armand Reclus Paul Reclus |

| Conjoint | |

| Enfant |

| Idéologie | |

|---|---|

| Mouvements | |

| Archives conservées par |

Il est issu de la famille Reclus, une dynastie dont les membres (ainsi que certains de leurs descendants et collatéraux) ont acquis une certaine notoriété comme journalistes, géographes, médecins, explorateurs, enseignants, militants associatifs ou politiques.

Biographie

Son père, Jacques Reclus, né en 1796, était pasteur (tout d’abord rémunéré par l’État, puis indépendant) ; il a aussi été quelques années professeur au collège protestant de Sainte-Foy-la-Grande. Il eut quatorze enfants, dont trois ne vécurent pas, avec Zéline Trigant (1805-1887) parmi lesquels il convient de citer le géographe Élisée Reclus (très lié à Élie), le géographe Onésime Reclus (1837-1916), Armand Reclus (1843-1927) et Paul Reclus (1847-1914).

Désirant que son fils aîné Élie devienne pasteur, tout en lui faisant donner une éducation soignée, Jacques Reclus l’envoya en 1839 suivre des études dans un collège protestant tenu par les « Frères Moraves » à Neuwied, en Prusse, sur les bords du Rhin. Il y fut rejoint en 1843 par son frère Élisée. Tous deux supportèrent mal l’hostilité de certains de leurs condisciples et décidèrent en 1844 de rentrer à Orthez où résidaient désormais leurs parents. Élie achève ses études secondaires au collège d’Orthez, puis à celui de Sainte-Foy-la-Grande.

Dans le but de suivre des études de théologie, Élie repart en 1847 pour Genève où il ne reste d’ailleurs pas, toujours en butte aux sarcasmes provoqués notamment par sa pauvreté.

En 1848, les deux frères s’inscrivent à la faculté de théologie protestante de Montauban. Ils en sont exclus en 1849 à la suite d’une fugue qu’ils firent en juin vers la Méditerranée. Élie part alors pour Strasbourg afin d’y achever ses études de théologie : il y est reçu comme pasteur en 1851 en soutenant une thèse jugée provocatrice ; il démissionna aussitôt de sa charge. En compagnie d’Élisée qui l’avait rejoint à Strasbourg, les deux frères se rendirent à Orthez en traversant à pied la France profonde.

À Orthez, apprenant le coup d’État du 2 décembre 1851, les deux frères manifestent publiquement leur hostilité au nouveau cours des choses. Menacés d’être arrêtés, Élie et Élisée s’embarquent pour Londres. Élie se rend ensuite en Irlande (1852) où il trouve une situation stable de précepteur. En 1855, il rentre en France pour s’y marier (1856) avec l’une de ses cousines (Noémi Reclus) et trouve un emploi dans un organisme bancaire (le Crédit mobilier, dirigé par les frères Isaac et Émile Pereire), qu’il quittera en 1862 en désaccord avec les orientations capitalistes de cet organisme. Il collabore ensuite à plusieurs publications (la Revue Germanique, la Revue de l’ouest de Saint-Louis dans le Missouri, le Rousskoïé Slovo («Русское слово») de Saint-Pétersbourg). Pendant toute cette période, Élie loge son frère Élisée qui s’est également marié.

Dans le courant de l'année 1863, les deux frères se fixent à Vascœuil (Haute-Normandie) chez leur ami Alfred Dumesnil, gendre de Jules Michelet. C’est là qu’Élie écrit une grande partie de sa production littéraire. L’un et l’autre vont partager leur temps entre Vascœuil et Paris où ils se rendent fréquemment. Après le décès de d'Adèle Michelet-Dumesnil, Alfred Dumesnil épouse Louise Reclus en 1871, sœur d'Élie et Élisée Reclus.

Au début des années 1860, Élie fut admis franc-maçon (loge les Émules d’Hiram). Mais très rapidement déçu par l’esprit hiérarchique qui y régnait, il s’en éloigne progressivement[3].

Le , en collaboration avec plusieurs personnes (dont son frère Élisée), il fonde une banque (la société du Crédit au Travail) dont le but était d’aider à la création de sociétés ouvrières. Dans le même temps, il s’occupe de la publication d’un journal (l’Association) dont il est à la fois le directeur et le principal rédacteur. Mais l’expérience du Crédit au Travail s’achève sur un constat d’échec en 1868. Lors de la parution du livre I Le Capital (Das Kapital) de Karl Marx en 1867, il est pressenti par le philosophe allemand pour en faire la traduction en français, mais le projet avorta. C’est comme correspondant de la revue russe Dielo ("Дело") qu’il est amené ensuite à voyager en Russie (Saint-Pétersbourg, Moscou et Nijni Novgorod), puis en Espagne, enfin en Égypte où il assiste à l’inauguration du canal de Suez (août 1869).

Les années qui suivent vont être déterminantes : la Commune est instaurée à Paris et Élie, qui est handicapé par un accident antérieur à la main droite, ne peut servir la Cause qu’en se faisant employer comme brancardier de la Garde nationale (septembre 1870). Puis il est nommé directeur de la Bibliothèque nationale (), mais il devra quitter son poste le 24 mai suivant, poursuivi par les Versaillais pour ses activités révolutionnaires. Clandestinement (il est condamné par contumace), il gagne ensuite l’Italie puis la Suisse et se fixe à Zurich.

En 1876, il voyage aux États-Unis dans le but d’y trouver un travail de correspondant. C’est un échec : il se rend à Londres où il reste jusqu’au prononcé de son amnistie (). Il présente, le , au Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, son texte paru dans la Revue internationale des sciences (Tome III, 1879, Paris) La circoncision, sa signification, ses origines et quelques rites analogues. Il rentre peu après à Paris où Hachette lui procure un emploi de bibliothécaire. Il se consacre alors à la rédaction d’ouvrages dont plusieurs ne seront publiés qu’après sa mort, par son fils Paul. Ce dernier, recherché par la police qui le croit impliqué dans l’attentat de Vaillant, s’enfuit en Angleterre. Soupçonné à tort de complicité, Élie est arrêté et placé pour peu de temps à la Conciergerie. Toutes ces tracasseries le fatiguent et il rejoint son frère Élisée à Ixelles (localité proche de Bruxelles) où il collaborera à l’Université nouvelle de Bruxelles en occupant la chaire de mythologie comparée. Il finira sa vie des suites d’une grippe infectieuse. Ses restes sont enterrés, avec ceux d'Élisée, au cimetière d'Ixelles.

Élie Reclus eut deux fils : Paul Reclus (1858-1941) et André Reclus (1861-1936), agriculteur en Algérie puis au Maroc.

Œuvres

- 1851 : Examen religieux et philosophique du principe de l'autorité, thèse de théologie protestante à Strasbourg soutenue le , texte intégral.

- 1864 : Introduction au Dictionnaire des communes de France, en collaboration avec Élisée Reclus, Hachette.

- 1885 : Les Primitifs, Chamerot.

- 1894 : Les Primitifs d’Australie, Dentu.

- 1896 : Renouveau d’une cité, en collaboration avec Élisée Reclus, La Société nouvelle.

- 1894-1904 : conférences à l’Université nouvelle de Bruxelles sur l’évolution des religions.

Posthumes

- Le Mariage tel qu’il fut et tel qu’il est, 1907, Éditions de L'Idée Libre, brochure n°76, 1924, texte intégral.

- La Commune de Paris au jour le jour. - , Paris, Schleicher Frères éditeurs, 1908, texte intégral.

- réédition, Association Théolib, 2011, (ISBN 978-2-36500-071-0), notice éditeur.

- Les Croyances populaires, cours à l’Université nouvelle.

- Le Pain, Éditions de La Société nouvelle, 1909, texte intégral.

- Les Physionomies végétales, Costes.

- Les Croyances populaires et autres pages retrouvées, textes choisis et présentés par Joël Cornuault, Pierre Mainard, 2001 (épuisé - réédition pour 2018)

Contributions

- Nombreux articles de journaux ou de revues, français ou étrangers, parmi lesquels :

- Revue de l’ouest, Saint-Louis, Missouri, (États-Unis) ;

- Mysl, puis Dielo ("Дело"), Saint-Pétersbourg ;

- Rousskoïé Slovo («Русское слово») ;

- The Times ;

- Putnam’s Magazine,

- International, (San Francisco) ;

- La Gironde (« Lettres d’un cosmopolite ») ;

- La Rive gauche ;

- La Nouvelle Revue ;

- Revue de la Société d’anthropologie ;

- La Commune.

Hommages

- Square Élie-Reclus à Évry (Essonne).

- Rue des Frères-Reclus à :

- Capdenac-Gare (Aveyron),

- Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),

- Le Fleix (Dordogne),

- Orthez (Pyrénées-Atlantiques),

- Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

Notes et références

- « http://www.archiefbank.be/dlnk/AE_593 »

- Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, « Le Maitron » : notice biographique.

- Léo Campion, Le Drapeau noir, l'Équerre et le Compas : les anarchistes dans la franc-maçonnerie, éditions Alternative libertaire, 1996, lire en ligne.

Voir aussi

Ouvrages

- Gérard Fauconnier, Élie Reclus, 1827-1904, Éditions Gascogne, dans la série Le génie des frères Reclus, , 360 pages.

- Joseph Ishill, Élisée and Élie Reclus, The Oriole Press, Berkeley Heights, New Jersey, USA, 1927.

- Paul Reclus, Les frères Élie et Élisée Reclus ou Du protestantisme à l'anarchisme, Les Amis d'Élisée Reclus, Paris, 1964.

- Joël Cornuault, Pourquoi des guirlandes vertes à Noël ?, Librairie La Brèche, Bergerac, 1999.

- Élie Reclus, La Commune de Paris au jour le jour, pages choisies, Séguier, 2000.

- Élie Reclus, La commune de Paris au jour le jour, texte complet, Lexique en annexe, 440 pp., Éditions Lo Trebuc, Orthez, 2010.

- Joël Cornuault, Élie Reclus, Les Croyances populaires, Librairie de La Brèche & Pierre Mainard, 2001.

- Léo Campion, Le Drapeau noir, l'Équerre et le Compas : les Maillons libertaires de la Chaîne d'Union, Éditions Alternative libertaire, 1996, lire en ligne, pdf.

- Christophe Brun, Élisée Reclus, une chronologie familiale, 1796-2015, 2e version, , 440 p., illustrations, tableaux généalogiques, documents, texte intégral à télécharger en pdf, texte intégral à télécharger. Centrée sur Élisée Reclus, cette chronologie concerne conjointement les membres de la famille Reclus.

Articles

- Federico Ferretti, “‘The murderous civilization’”: anarchist geographies, ethnography and cultural differences in the works of Elie Reclus”, Cultural Geographies [early view], http://cgj.sagepub.com/content/early/2016/08/09/1474474016662293.full

- L. Lejeal, Élie Reclus : Les Primitifs, Études d'Ethnologie comparée, Journal de la Société des Américanistes, 1904, vol. 1, n°3, pp. 372-373., texte intégral.

- Federico Ferretti, « Intellettuali anarchici nell'Europa del secondo Ottocento : I fratelli Reclus (1862-1872) », Società e Storia, n° 127, 2010, p. 63-93.

- Christophe Brun, Édouard Grimard et Gustave Hickel, amis de jeunesse d’Élie et Élisée Reclus, contribution à une mésologie reclusienne, 2e version, , 34 p.

Notices

Articles connexes

Vidéo

- Gérard Fauconnier, Le génie des frères Reclus, conférence à la Médiathèque André Labarrère, Pau, , voir en ligne.

Radio

- Jean Lebrun, Gaetano Manfredonia, Les anarchistes et l'écologie, La marche de l'histoire, France Inter, , écouter en ligne.

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :