Bigorre (région naturelle)

La Bigorre est un comté historique des Pyrénées françaises et de Gascogne, proche de la sénéchaussée de Tarbes[1] à l'époque moderne et, depuis 1790, du département français des Hautes-Pyrénées avec Tarbes pour chef-lieu, dans la région Occitanie [2] depuis le .

| Bigorre | |

Sers et Betpouey vus de la table d'orientation de St Justin, Barèges. | |

| Pays | |

|---|---|

| Région française | Occitanie |

| Département français | Hautes-Pyrénées |

| Villes principales | Tarbes, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre |

| Coordonnées | 43° 13′ 58″ nord, 0° 04′ 28″ est |

| Relief | Pyrénées |

| Production | Porc noir de Bigorre, mouton de Barèges-Gavarnie, haricot tarbais, Madiran, oignon de Trébons |

| Régions naturelles voisines |

Arrensou, Arroustang, Astarac, Baronnies des Pyrénées, Béarn, Lavedan, Magnoac, Pays Toy, Rivière-Basse, Vallée d'Aure |

| Régions et espaces connexes | Réserve naturelle du Néouvielle, Quatre-Vallées, Lavedan |

La Bigorre dans ses limites du XVIIIe siècle et les communes actuelles. | |

Son orthographe en gascon est : Bigòrra d'après la Norme classique de l'occitan, et Bigorre[N 1] selon la graphie fébusienne[3]. Elle fait partie de l'ensemble linguistique gascon mais elle se distingue de la Gascogne par une histoire, une culture et un folklore qui lui sont propres. Les habitants sont les Bigourdans et les Bigourdanes.

Géographie

Dans une histoire bimillénaire, la géographie fournit des points d'ancrage. Le plus saillant est la partie centrale de la chaîne des Pyrénées, qui depuis le Traité des Pyrénées au XVIIe siècle délimite la frontière franco-espagnole.

Le fleuve Adour, qui parcourt la Bigorre depuis ses sources dans les Pyrénées jusqu'à l'extrémité nord-ouest des Hautes-Pyrénées, est un autre axe majeur, qui la classe dans les pays de l'Adour. Toute la partie montagneuse du fleuve est en Bigorre, au sud de Tarbes. L'Adour passe notamment par Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Maubourguet et Vic-de-Bigorre puis, en aval, par la gersoise Riscle vers la landaise Aire-sur-l'Adour.

On assimile souvent la Bigorre à l'actuel département des Hautes-Pyrénées, à peine plus vaste.

À partir de la partie centrale des Pyrénées, la Bigorre s'étend, ainsi, au nord, dans l'axe des cours supérieurs du Gave de Pau et de l'Adour.

Pics pyrénéens

Région montagneuse, elle est frontière avec la péninsule Ibérique et culmine, au pic Vignemale, à 3 298 m.

On peut citer aussi le pic du Midi de Bigorre et son observatoire.

Vallées pyrénéennes

Son territoire est souvent dépeint par l'égrenage de ses multiples vallées. On peut ainsi distinguer plusieurs ensembles. Au centre, la vallée de Campan et ses vallées attenantes, soit la vallée de Payolle, celle de Gripp et celle de Lesponne, viennent en prolongement de celle dite de l'Adour s'étendant plus au nord.

Plus à l'est, sur les piémonts encadrant Bagnères-de-Bigorre, le relief tourmenté des Baronnies vient s'intercaler entre la vallée de l'Adour et celle de Neste. Cette dernière vient s'adjoindre aux vallées d'Aure, de Barousse et de Magnoac pour former un territoire ayant joui d'une certaine indépendance jusqu'au XVIIIe siècle et dénommé les Quatre-Vallées[4].

Au sud-ouest de cet ensemble, se situe la réserve naturelle du Néouvielle et le massif du même nom. Plus à l'ouest encore, s'étend la vallée du gave de Pau avec en son sein Lourdes et en amont de celle-ci le Lavedan et ses principales villes soit Argelès-Gazost, Cauterets et Luz-Saint-Sauveur. Plus au nord, Lourdes et Tarbes communiquent en marge d'Ossun et des collines du dit Marquisat.

Géographie historique

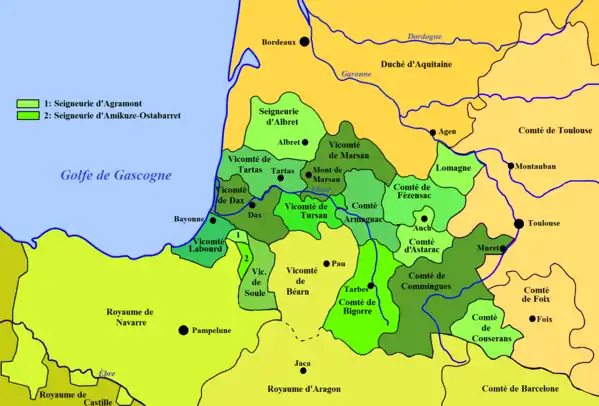

C'est à partir du règne de Charlemagne que se définissent les frontières de la Bigorre, qui est alors un comté relevant du duché de Vasconie. Le comté de Bigorre (en gascon : Bigòrra) est un comté historique des Pyrénées françaises et de Gascogne.

Il est créé au IXe siècle puis rattaché au domaine royal en 1302. Il a ensuite été inclus au comté de Foix en 1425 puis une nouvelle fois rattaché au royaume de France en 1607.

Une particularité de la Bigorre sont les deux enclaves bigourdanes dans le Béarn voisin.

A l'époque moderne la circonscription administrative est la sénéchaussée de Tarbes puis, après 1790, le département des Hautes-Pyrénées, dont Tarbes est le chef-lieu, et situé depuis le en région Occitanie.

- Sélection de paysages de Bigorre.

Pic de Madamète, massif du Néouvielle.

Pic de Madamète, massif du Néouvielle.

.jpg.webp)

Climat

Le climat de la Bigorre est divisé en deux, du fait de la présence des Pyrénées.

Le piémont (moitié nord) profite d'un puissant effet d'abri (effet de foehn) par flux de sud-ouest : les températures peuvent alors atteindre des records d'élévation (+39 °C à Tarbes en août 2003). Inversement, le relief crée un effet d'accumulation nuageuse et d'activation pluviométrique par flux de nord-ouest océanique, qui amène l'essentiel des précipitations en plaine, sur les contreforts pyrénéens. Cependant, la moitié nord est globalement douce et tempérée (moyennes de +5/+6 °C en janvier à +18/+19 °C en juillet), avec une pluviométrie régulière qui se renforce à l'approche des montagnes (cumuls annuels moyens de 80 à 120 cm). Brouillard, vent fort et neige sont assez rares.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1 | 1,5 | 3,7 | 5,6 | 9,5 | 12,8 | 14,9 | 14,9 | 11,9 | 8,7 | 4,3 | 1,8 | 7,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,3 | 11,3 | 14,2 | 15,8 | 19,5 | 22,8 | 25,1 | 25,2 | 22,8 | 19 | 13,7 | 11 | 17,6 |

| Ensoleillement (h) | 118,3 | 129,2 | 169,2 | 170,2 | 189,1 | 197,9 | 204,9 | 206 | 189,8 | 150,6 | 117,5 | 108,7 | 1 951,2 |

| Précipitations (mm) | 95 | 81,1 | 87 | 111,7 | 111,6 | 78 | 56 | 68,1 | 71,6 | 88,1 | 102,5 | 96,7 | 1 047,4 |

La moitié sud, en raison de la diversité des reliefs, des expositions et des fortes variations altimétriques (500 à 3 300 mètres), s'avère infiniment plus hétérogène, offrant une multitude de microclimats. Les basses vallées entourées de hauts massifs protecteurs jouissent encore d'un climat modéré, comme à Argelès-Gazost ou Saint-Lary-Soulan. La pluviométrie y est d'ailleurs comparable à celle du piémont (90 à 120 cm/an) et l'enneigement seulement épisodique. Située à la limite des Pyrénées-Atlantiques, la vallée de l'Ouzom est nettement plus humide. Au-dessus de 1 000 à 1 500 mètres d'altitude débute vraiment l'étage montagnard : la neige tient au sol plusieurs mois par an, permettant la pratique du ski. Au-dessus de 2 500 à 3 000 mètres c'est la haute montagne sans couverture végétale : très ventée, enneigée d'octobre à juin (avec même quelques petits glaciers). Au pic du Midi de Bigorre (2 865 m) les températures varient de -8 °C en février à +8 °C en juillet. Près de la frontière franco-espagnole, l'influence humide du flux de sud-ouest s'accentue, entraînant les cumuls pluviométriques les plus élevés du département (jusqu'à 200 cm/an sur le massif du Balaïtous). Mais le climat de la haute montagne est aussi marqué par le phénomène fréquent de mer de nuages : les sommets émergent des grisailles et profitent globalement d'un meilleur ensoleillement que les plaines et vallées.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −10,2 | −6,9 | −10 | −9,4 | −6,5 | −0,4 | 2,1 | 5,9 | 3,9 | −3,5 | −6,4 | −10,5 | −4,3 |

| Température moyenne (°C) | −8,2 | −4,8 | −7,4 | −6,9 | −4,1 | 1,8 | 5,1 | 8,4 | 6,1 | −0,9 | −3,8 | −8 | −1,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | −6,1 | −2,3 | −4,6 | −4,5 | −1,7 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 8,9 | 1,5 | −1,5 | −5,2 | 0,6 |

| Précipitations (mm) | 57 | 35 | 139 | 65 | 121 | 0 | 37 | 32 | 34 | 95 | 102 | 123 | 840 |

Principales villes

La ville principale et capitale historique est Tarbes qui réunit autour d'elle la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées comprenant 86 communes telles qu'Ibos, Aureilhan, Orleix ou Séméac. La ville mariale, Lourdes, lieu de pèlerinage catholique, est illustre de par le monde. Bagnères-de-Bigorre ou Argelès-Gazost sont, plus marginalement, connues pour leurs thermes et casinos. Les communes de Vic-en-Bigorre, Rabastens-de-Bigorre, Maubourguet, Juillan ou Luz-Saint-Sauveur pourraient encore être citées.

Histoire

Une étymologie remontant à l'Antiquité

La Bigorre, ou Bigòrra en gascon, doit son nom au peuple antique des Bigorrais, Bigerri, Bigerrones ou Bigerrions[5]. Divers peuples montagnards s'y rattachent tels les Tornates, les Campons, les Onosubates et les Crébennes. Les Bigorrais sont l'un de ces peuples aquitaniques ou proto-basques[6] - [7] qui ont été soumis par Publius Crassus, lieutenant de Jules César. Ils tenaient la place-forte de Castrum Bigorra (Saint-Lézer) depuis supplantée par la Civitas Turba ou Tarba (Tarbes). Leur capitale, Bigarra, pourrait être reconnue dans le village de Cieutat, situé à 15 kilomètres de Bagnères-de-Bigorre.

Des traces de campagnes militaires romaines nous sont parvenues. Le nom de Juillan viendrait de Campus Juillanus, lieutenant qui aurait servi dans la légion romaine. La piste de cette dernière aurait encore été trouvée près de Pouzac à travers ce que l'on décrit comme le « Camp de César ».

Maîtres du pays, les Romains en explorent presque toutes les vallées et tirent grand usage des eaux minérales qui s'y trouvent en abondance. On retrouve encore des traces de voies romaines, dans la lande de Capvern, où le chemin s'appelle encore Césarée, à l'Estelou-de-Vieille et, enfin, à une lieue au nord de Lourdes, près d'une métairie nommée Strata dont on prétend qu'elle occupe la place d'une villa antique.

L'émergence du comté de Bigorre

À la mainmise des Romains, succède celle des Wisigoths, refoulés en péninsule Ibérique et en Septimanie à la bataille de Vouillé, puis celle des Francs.

Le comté de Bigorre est constitué au début du IXe siècle par le duc de Vasconie Loup Centulle pour son fils Donat Loup († v. 820), qui épouse Faquilène, laquelle lui apporte sans doute la plus grande partie de ses terres. Mais la connaissance de cette période dépend de la Charte d'Allaon, qui est en fait un faux du XVIIe siècle. Depuis, Donat Loup est plutôt considéré comme ayant vécu à la fin du IXe siècle.

La principauté, dont la capitale est Tarbes, est alors considérable, mais elle est amoindrie par les générosités de ses premiers comtes.

Le comté de Bigorre qui revient à Raymond Dat († v. 947), passe successivement au XIe siècle dans la maison de Foix, puis dans celle de Béarn, au XIIe siècle dans celle de Marsan, puis dans celle de Comminges, et au XIIIe siècle dans celle de Montfort. Il devient l'enjeu entre plusieurs seigneurs voisins. Le roi d'Aragon doit forcer le comte de Comminges à y renoncer pour le confier au vicomte de Béarn. Plus tard, Simon IV de Montfort fait annuler le mariage de Nuno Sanchez avec la comtesse Pétronille pour la donner en mariage à son fils Guy.

La crise de succession et l'annexion (1255-1292)

La Bigorre est alors l'objet d'une querelle successorale : Pétronille de Comminges, héritière de la Bigorre par sa mère, a été mariée à Guy de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, comte de Leicester. Celui-ci prétend à l'héritage de son frère Guy et Pétronille lui a confié la garde de la Bigorre pendant la minorité de son petit-fils Esquivaut. La maison de Montfort se divise donc à la mort de Pétronille entre les partisans d'Esquivaut, et ceux du roi de Navarre Thibaut II.

Esquivaut l'emporte, mais à sa mort en 1283, le roi d'Angleterre assume la garde du comté en tant que suzerain. La sœur d'Esquivaut, Loré, mariée à Raymond V de Turenne, fait alors un procès dont le principal résultat est que le roi de France séquestre le comté et l'attribue à sa femme, la reine Jeanne de Navarre, héritière de Thibaut II. Jeanne donne la Bigorre à son troisième fils, le futur Charles IV, qui l'unit au domaine royal à son avènement en 1322.

Donnée un temps au comte d'Armagnac Jean Ier, la Bigorre est cédée par le roi de France à Édouard III d'Angleterre par le traité de Brétigny.

Elle est reconquise par Charles V entre 1369 et 1373. Alors convoitée par les comtes de Foix et d'Armagnac, elle passe définitivement au comte de Foix en 1425, Jean II d'Armagnac ayant échangé ses droits avec le roi contre le Rouergue. Le comté de Foix est par la suite rattaché au royaume de France à partir de 1607.

De la Bigorre aux Hautes-Pyrénées

La Bigorre avait, sous l'Ancien Régime, ses états particuliers. Lors de la Révolution française et à la suite d'un projet de réorganisation administrative du royaume, les 34 provinces sont remplacées par 70 départements. Ces derniers sont créés par le décret de la division de la France en départements du 22 décembre 1789 de l'assemblée nationale constituante.

Une idée initiale était de fusionner la Bigorre avec le Béarn, mais celle-ci fut rejetée, les deux nations étant hostiles l'une envers l'autre. La Bigorre fusionne alors avec les Quatre-Vallées, des parties de Rivière-Basse, Astarac, Nébouzan, Comminges, Rivière-Verdun ainsi que deux petites enclaves dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques pour donner le département des Hautes-Pyrénées, par décret du 26 février 1790, effectif à partir du 4 mars 1970[8]. Le conventionnel tarbais Bertrand Barère s’est particulièrement battu en ce sens. En 1789, à la tribune de la Constituante, lors des débats sur l’organisation administrative de la France, il s'est exprimé de la sorte[9] :

« Si ce pays, le Bigorre, est trop petit pour former un département, il convient de l’agrandir. Mais il serait très inique de n’en faire que des districts dépendant d’une ville étrangère ; ce serait un meurtre politique que de faire de Tarbes le misérable chef-lieu d’un district. »

Le nom du département « Hautes-Pyrénées » et le choix de Tarbes comme chef-lieu sont des idées de Pinteville de Cemon.

De 1791 à 1793, les 5 districts (Tarbes, Bagnères, Vic, La Montagne-Argelès et Les Quatre Vallées-La Barthe-de-Neste) du département des Hautes-Pyrénées fournirent 5 bataillons de volontaires nationaux.

Les deux petites enclaves — composées pour la première des communes de Villenave-près-Béarn, Escaunets et Séron, et pour la seconde des communes de Gardères et Luquet — sont une survivance du Moyen Âge : en effet, à la fin du XIe siècle, Gaston IV le Croisé, vicomte de Béarn, épousa Talèse d'Aragon, vicomtesse du Montanérès, petit territoire situé entre Béarn et Bigorre. Le Montanérès resta au Béarn, mais Talèse garda pour elle cinq paroisses, qui constituent deux enclaves dans les Pyrénées-Atlantiques.

Au , la région Midi-Pyrénées, à laquelle appartenait le département, fusionne avec la région Languedoc-Roussillon pour devenir la nouvelle région administrative Occitanie.

- Bigorre

- Armagnac

- Nébouzan

- Rivière-Verdun

- Comminges

Économie

La Bigorre, pays de culture du maïs et d'élevage, est largement tournée vers la production alimentaire. Elle compte de nombreuses productions tels l'oignon de Trébons, le haricot tarbais, le porc noir de Bigorre (ou gascon), le mouton de Barèges-Gavarnie, les vins de Bigorre, Madiran, le gâteau à la broche, la tourte de Bagnères-de-Bigorre, le fromage de brebis et de chèvre, etc. Jusque dans les années 1850, on y élevait un cheval d'armes : le cheval navarrin[10]. Pour ses croisements, le haras national de Tarbes est le berceau de race de l’anglo-arabe, cheval de course ou de sport[11].

L’activité industrielle se concentre dans la plaine de Tarbes, autour de Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. L'agglomération tarbaise et Bagnères-de-Bigorre s'illustrent dans le secteur ferroviaire, Alstom Transport possédant un site à Séméac. Aux abords d'Ossun et de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, se déploie la zone d'activité Pyrène Aéro Pôle. Tarmac Aerosave, remarquable par la taille de son entrepôt, démantèle des avions. De nombreuses autres sociétés sont représentées telle que Daher qui fabrique des avions d'affaires et de tourisme. Bazet comporte un pôle céramique avec la société des céramiques techniques (SCT), Boostec, Pall Exekia ou encore Cerafast[12]. Enfin, SEB possède un site à Lourdes.

Cette activité industrielle est renforcée par la présence du pôle universitaire tarbais (6 000 étudiants[13])[14], offrant à la région des techniciens, ingénieurs et chercheurs dans les domaines de l'aéronautique, du génie mécanique, du génie industriel, de la production, des matériaux, de l'énergétique, de l'électronique, de l'automatique, etc. Parmi les établissements offrant cette main-d'œuvre, on peut citer : l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT)[15], l'institut universitaire de technologie de Tarbes de l'université Toulouse-III-Paul-Sabatier[16], ainsi que les laboratoires de recherche comme le laboratoire génie de production de l'ENIT[17], l'antenne tarbaise de l'institut Clément Ader (CNRS) ou l'observatoire Midi-Pyrénées[18].

Le tourisme constitue la première activité économique. Il s’est développé autour de Lourdes, centre de pèlerinage mondial et 2e ville hôtelière de France accueillant plus de 5 millions de visiteurs par an[19] - [20]. Les stations de ski sont nombreuses et on peut citer celles de Cauterets, de Saint-Lary-Soulan, du Tourmalet, de Luz-Ardiden, de Piau-Engaly, du Hautacam, La Mongie, Peyragudes, Nistos, Val-Louron, etc. L’activité thermale, à Luz-Saint-Sauveur, Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Capvern-les-Bains, ou encore Cauterets, etc., s'accompagne de la pratique du jeu dans les casinos. La réputation de sites tels le cirque glaciaire de Gavarnie, le parc national des Pyrénées, l'observatoire du pic du Midi de Bigorre, la « petite Amazonie des Pyrénées », la grotte préhistorique de Gargas ou la réserve naturelle nationale du Néouvielle sont encore là source de tourisme.

Culture

Langue

Le bigourdan est le nom donné aux parlers de langue d'oc (ou « occitan ») de la Bigorre. On peut distinguer les parlers de la montagne et les parlers de la plaine, comme en Béarn voisin, mais Achille Luchaire distinguait quatre sous-dialectes bigourdans.

Il s'agit de parlers romans inclus dans la famille du gascon, qui partage un substrat (linguistique) proto-basque à l'origine. Divers dialectes gascons sont parlés entre océan Atlantique (le golfe de Gascogne), fleuve Garonne (plutôt Ariège (rivière) en amont de leur confluence) et les Pyrénées.

C'est dans cette langue que la Vierge Marie se serait adressée à Bernadette Soubirous, future sainte, dans la grotte de Massabielle à Lourdes.

Au XIXe siècle, le parler bigourdan qui est sonore, rapide, expressif et plein d'images, est en général parlé dans toutes les familles et même dans les sociétés, à moins qu’il ne s’y trouve des étrangers et encore, il y a beaucoup de personnes qui, par habitude, ne sauraient pas s’entretenir un quart-d’heure en français sans lancer des phrases dialectales dans la conversation[21]. Les premiers sons qui, à cette époque, frappent l’oreille des enfants sont dialectaux, leurs premiers accents le sont aussi, c’est en dialecte qu’ils jasent entre eux à la sortie du berceau[21]. Arrivés à l’âge de sept ou huit ans et forcés, en allant à l’école, d’apprendre la langue française, ils traduisent le dialecte en français pour faciliter les choses[21]. Sachant qu'il résulte toujours des jeux de mots de ces traductions ; par exemple, la chauve-souris s’appelle en dialecte tigne-hus, s'ils ignorent le nom français de l'animal, ils vont alors traduire littéralement tigne-hus par teigne-fuseau[21]. Les paysans sont sous ce rapport obligés de procéder comme les enfants. Leur éducation étant très circonscrite à l'époque, il leur arrive, lorsqu’ils sont forcés de parler français, de franciser leur dialecte de la manière la plus singulière et cela tellement qu’ils ne parlent ni français ni bigourdan, mais un mélange des deux qui est presque toujours inintelligible[21].

Le parler bigourdan ne s’écrit pas au XIXe siècle, quoique la plupart des prêtres s’en servent pour leurs sermons afin d’être mieux entendus des auditeurs. Il est cependant susceptible d’être écrit, il se plie très facilement aux règles de la poésie, ainsi qu’à la structure du vers[21]. Dans France pittoresque, le langage des habitants du département des Hautes-Pyrénées est décrit comme étant vif, hyperbolique, syncopé et quelquefois dur, mais toujours expressif et fortement accentué, ce qui lui donne de la prosodie et de l'expression[22]. Abel Hugo ajoute que ce langage est riche, abondant, propre à exprimer toutes les idées, toutes les sensations, tous les besoins, et doué sous certains rapports de netteté et de finesse[22].

A la fin du siècle en 1892, à Arrens en Bigorre, Simin Palay et Michel Camélat (né à Arrens) fondent un almanach en patois bigourdan : Armanac Patouès dé la Bigorro[23]. En 1894, lui succède un Armanac Gascou - Bigorre - Béarn - Armagnac - Lanes. Des écrivains et des poètes du Béarn et de Bigorre y collaborent. « Ces deux publications seront le point de départ de la création en 1896 de l'Escole Gastou Fébus puis de la revue Reclams de Biarn et Gascougne en 1897 » (Occitanica.eu, op cit.).

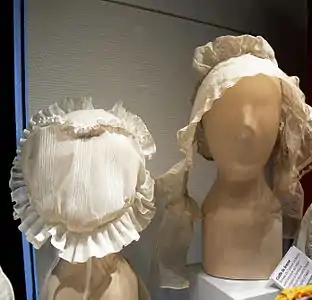

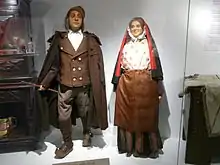

Costume traditionnel

Au XIXe siècle, le costume des habitants des Hautes-Pyrénées est simple et commode : fait d'étoffes du pays, ce qu'il offre de plus remarquable chez les hommes comme chez les femmes est la coiffure[22]. Pour les hommes, cette coiffure est, dans le pays de plaine, le béret aplati noir, et dans la montagne, un haut bonnet de laine assez ferme pour rester droit sur la tête. Pendant la mauvaise saison, ils portent également de larges capes à l'espagnole. La coiffure des femmes se compose à cette époque d'une espèce de chaperon de drap rouge, bordé de noir, qui se pose sur la tête et qu'on nomme « capulet »[22].

Coiffes de femme de Bigorre.

Coiffes de femme de Bigorre. Costumes traditionnels bigourdans de la vallée de Luz-Saint-Sauveur.

Costumes traditionnels bigourdans de la vallée de Luz-Saint-Sauveur. Costume traditionnel féminin de Lourdes ; Bernadette Soubirous.

Costume traditionnel féminin de Lourdes ; Bernadette Soubirous. Illustration d'un retour de bâptème à Luz-Saint-Sauveur.

Illustration d'un retour de bâptème à Luz-Saint-Sauveur.

Musique et chant

De nombreux chants populaires caractéristiques accompagnent les festivités en Bigorre tels Montagnes Pyrénées ou Aqueras Montanhas. Aussi, au-delà même de la stricte pratique de la langue bigourdane, toujours présente dans nombre de noms de rues, de nombreux groupes d'art et de tradition populaires ancrent dans le présent les anciennes traditions. Revêtant les costumes traditionnels (pantalons en cadis, béret noir, coiffes, etc), jouant des instruments de prédilection locale (flabuta, tambour à corde, boha, etc), ils sont les héritiers d'un passé remis au goût du jour. Chants et danses traditionnels resurgissent à l'occasion des festivités ou initiatives locales. Les Danseurs des Deux-Ponts (Bagnères-de-Bigorre), les Pastourelles de Campan ou l'Adouréenne (avant sa dissolution[24]) ne sont que quelques exemples de cette tradition toujours vivante.

Habitat traditionnel

En Bigorre, mais aussi en Béarn, l'habitat traditionnel est à situer d'abord dans un contexte de polyculture céréalière et d'élevage. Si dans les plaines l'habitat est groupé en villages, sur les plateaux il est dispersé.

Le centre de l'exploitation rurale y est la ferme à cour fermée. Celle-ci comprend une maison d'habitation ou ostau caractérisée par son plan rectangulaire sur un à deux niveaux, ses murs de moellons ou galets, un toit pentu à deux versants et à deux croupes. Sa façade, souvent parée d'encadrements en pierre, regarde au sud, au sud-est ou à l'est selon le cas et est disposée perpendiculairement à la rue. Elle donne sur une cour fermée ou parquié dont l'entrée se fait par un portail monumental ou portau. S'ordonnent autour d'elle les bâtiments d'exploitation soit grange, étable, poulailler ou porcherie…

Les maisons des fermes les plus riches, liées à l'essor de l'économie rurale, sont conformes au modèle bourgeois ou urbain des XVIIIe et XIXe siècles, et marquées par des façades à deux niveaux à ordonnance symétrique, des parements de pierres d'autant plus riches, une toiture monumentale percée de lucarnes et couverte d'ardoises. Un balcon d'honneur peut se dresser au-dessus de l'entrée.

À un niveau social inférieur, on trouve une maison d'habitation n'ayant qu'un rez-de-chaussée sous un grenier. Les pièces se distribuent en enfilade à partir de la salle commune.

Dans les hautes vallées pyrénéennes, tournées vers la vie pastorale, l'habitat est regroupé en villages et la ferme à cour fermée tend à disparaître, à l'exception de la vallée du Lavedan où, dans les hameaux, la maison du bailli (occitan : eth bayle) reste fortifiée et défendue par un portail-fort (occitan : hortal). Les types de maisons du bas-pays sont concurrencés par des maisons de montagne, de plan allongé, associant, sous un même toit, locaux d'habitation et locaux d'exploitation. L'existence de balcons sous toit longeant l'entière façade pour les maisons à étage est à noter.

Les toits de chaume s'observent encore dans la vallée de Campan.

Dans les pâturages d'estive des hautes vallées béarno-bigourdanes, les bergers construisaient des cabanes en pierre sèche, appelées capane, de plan rectangulaire. Placées au milieu d'un enclos en pierre sèche où les moutons passaient la nuit et dits coueilas ou cuyalas ou encore courtaous[25], elles sont aujourd'hui en ruine sauf le courtaou de La Lit à l'extrémité de la vallée de Lesponne (en partie reconstruit par un amoureux des courtaous).

Des influences néobasques, éclectiques ou plus contemporaines apparaissent en ville notamment à Tarbes et surtout à Lourdes.

Emblèmes

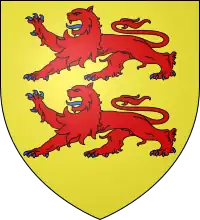

Blason

|

Blasonnement :

« D'or à deux lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur, passant l'un sur l'autre. » |

L'origine du blason reste mystérieuse. Tout au plus, peut-on constater qu'il est identique à celui de la ville de Chabanais. Cela serait dû à une erreur d'interprétation d'un document. Dans l'armorial Bigot, réalisé à l'occasion de la « chevauchée » en Hainaut, en 1254, du comte Charles d'Anjou venant revendiquer le Hainaut, le comte Eschivat de Bigorre, seigneur de Chabanais porte des armes voisines d'or à deux lions léopardés de gueules, couronnés d'argent. Vers 1621, Pierre de Marca, découvre ces armes sur un codicille de Pétronille, comtesse de Bigorre, datant de 1239. Il aurait alors confondu les armes de Pétronille de Bigorre avec celles de son mari de l’époque, Bozon de Mathan, sire de Chabanais. Les armes des Chabanais seraient ainsi devenues celles de Bigorre..

Drapeau

Notes et références

Notes

- Simin Palay précise que Bigorre est « le pays de Bigorre », et féminin « pour les naturels du pays (qui) disent unaninmement la Bigorre »

Références

- Anne Zink, Pays ou circonscriptions : Les collectivités territoriales de la France du Sud-Ouest sous l'Ancien Régime, Publications de la Sorbonne, (lire en ligne), p. 109

- Patrick Roger, « Ces nouvelles régions en quête d’identité », Le Monde, (lire en ligne)

- Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8).

- Dr Armand Sarramon, Les Quatre-Vallées : Aure Barousse Neste Magnoac. Essai Historique., t. I, Éditions des Régionalismes, , 214 p.

- Jules César (trad. Désiré Nisard), Commentaires sur la Guerre des Gaules : Commentarii de Bello Gallico, vol. 3, Paris, Didot, (lire sur Wikisource) :

« Au bruit de cette victoire la plus grande partie de l'Aquitanie se rendit à Crassus, et envoya d'elle-même des otages. De ce nombre furent les Tarbelles, les Bigerrions, les Ptianii, les Vocates, les Tarusates, les Elusates, les Gates, les Ausques, les Garunni, les Sibuzates, et les Cocosates. »

- Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque : Préhistoire-Époque Romaine-Moyen-Âge, t. 1, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 492 p. (ISBN 2913156207 et 8483314010, OCLC 41254536), p. 53-59

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle (Naturalis Historia) : livre 4, [108]. Aquitani, unde nomen provinciae, Sediboviates. mox in oppidum contributi Convenae, Bigerri, Tarbelli Quattrosignani, Cocosates Sexsignani, Venami, Onobrisates, Belendi, saltus Pyrenaeus infraque Monesi, Oscidates Montani, Sybillates, Camponi, Bercorcates, Pinpedunni, Lassunni, Vellates, Toruates, Consoranni, Ausci, Elusates, Sottiates, Oscidates Campestres, Succasses, Latusates, Basaboiates, Vassei, Sennates, Cambolectri Agessinates (lire sur Wikisource)

- Serge Briffaud, « De la Bigorre aux Hautes-Pyrénées : description du territoire et formation des départements », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 60e série, vol. 3, , p. 357-376 (lire en ligne)

- « Les Hautes-Pyrénées, de Tarbes aux villes d’eaux », Vieilles maisons françaises patrimoine, no 246,

- Congrès scientifique de France : Trente-quatrième session, vol. 3, Topino, (lire en ligne), p. 334

- « Origines de l'Anglo-arabe », sur ANAA Association Nationale de l'Anglo Arabe (consulté le )

- Christian Vignes, « Tarbes. Pôle céramique : trois pépites de l'industrie », La Dépêche du Midi, (lire en ligne)

- « GUIDE ETUDIANT DE TARBES - 2017 - 2018 », sur www.publicationsutiles.com (consulté le ).

- « Centre Universitaire Tarbes Pyrénées, accueil du site », sur www.cutp.net (consulté le ).

- « Formation ingénieur sous statut étudiant », sur www.enit.fr, (consulté le )

- Livret IUT de Tarbes, 2017-2018, 48 p. (lire en ligne)

- « LGP : Équipes », sur www.lgp.enit.fr, (consulté le )

- « Recherche & transfert de technologie », sur http://www.iut-tarbes.fr (consulté le )

- Lourdes, dossier de presse 2015, p. 16 (http://www.lourdes-infotourisme.com/automne_modules_files/pmedia/public/r121_9_dossier_de_presse_lourdes_2015.pdf)

- Document officiel de l'office-tourisme de Lourdes 2009

- Jean-Marie-Joseph Deville, Annales de la Bigorre, Tarbes, Lavigne, 1818

- Abel Hugo, France pittoresque, tome 3, Paris, Delloye, 1835

- « Armanac patouès dé la Bigorro, annado 1893 », sur Occitanica.eu

- http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=W653000164

- « Une application pour découvrir les Courtaous dans les Pyrénées », 44 Screens, (lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Louis XVI de France, Lettre du roi pour le pays de Bigorre, Paris, Imprimerie nationale, , 8 p. (lire en ligne)

- Jean-Marie-Joseph Deville, Annales de la Bigorre, Tarbes, F. Lavigne, (lire en ligne)

- Marie-Armand-Pascal d'Avezac, Essais historiques sur le Bigorre :, vol. 2, Bagnéres, Dossun, , 312 p. (lire en ligne)

- Charles Des Moulins, Notice sur quelques monuments du Bigorre, Caen, A. Hardel, , 79 p. (lire en ligne)

- Frédéric Zégierman, Le guide des Pays de France Sud, Fayard, , « La Bigorre », p. 287-289