Béret

Le béret ou berret[1] (du gascon berret) est un type de couvre-chef d'origine béarnaise. Il s'agit d'un bonnet en feutre souple ou en laine tricotée et feutrée, de forme circulaire et plate, généralement garni d'une couronne intérieure en cuir.

Ce type de chapeau sans bord existe depuis le Moyen Âge sous d'autres appellations dans les divers pays d'Europe, avec une forme souvent plus ample.

Étymologie

Le mot béret est issu du nom béarnais (gascon) berret, d'où le dicton Lo berret qu'ei bearnés !, « le béret est béarnais ».

Il est attesté pour la première fois en français en 1835 au sens de « couvre-chef de laine, plat et sans bord, porté par les paysans du pays »[2]. La plupart des spécialistes estiment qu'il est issu plus généralement de l'ancien occitan be(r)ret « bonnet », qui procède lui-même du bas latin birretum, dérivé du bas latin birrus, « sorte de capote à capuchon, en usage dans toutes les classes de la société sous les derniers empereurs », attesté au IIIe siècle.

Ce terme est emprunté au gaulois birros, basé sur un radical celtique *birro- « court »[3] - [4]. Cette racine se retrouve en celtique insulaire : vieil irlandais berr, gallois byr, breton berr « court ». Le grec βιρρος, « courte capote à capuchon », est probablement emprunté au latin.

Le même étymon se retrouve dans l'espagnol birrete, sorte de couvre-chef, issu également de l'occitan[5], ainsi que dans l'italien berretto, berretta.

Histoire

On ne sait guère à qui revient l'invention du béret. Des sculptures du Moyen Âge attestent la présence dans les Pyrénées d'un couvre-chef très proche du béret, notamment à l’église Notre-Dame de Bellocq (Pyrénées-Atlantiques)[6].

Le Béarn revendique la paternité du béret, la fabrication du béret s'est industrialisée au pied des Pyrénées, pour un couvre-chef qui deviendra au xxe siècle un symbole associé à l'image du Français dans les pays anglo-saxons.

En tous cas, c'était l'apanage du berger béarnais, couvre-chef protecteur contre le froid ou la pluie. Il a été une coiffure largement répandue, notamment au XVIIe siècle. La couleur, variable au cours du temps, a eu une forte valeur symbolique. Écru à l'origine, il a été soit blanc, soit teinté en brun, en bleu, en rouge, selon les régions et les communautés pyrénéennes. Le béret était la coiffure des guides de haute montagne des Pyrénées, avec souvent une couleur réglementaire (bleu à Luchon). À partir du XXe siècle, la couleur la plus courante pour les bérets civils est le noir, bien que le béret rouge se rencontre lors des festivités en général dans le Pays basque français et espagnol. Attribué sous sa forme la plus large aux bataillons de chasseurs alpins (le béret était censé protéger de la pluie jusqu'aux pieds du soldat en faction), le béret est progressivement devenu la coiffure militaire la plus répandue dans le monde, avec des couleurs et des insignes variés, et des manières de le porter très codifiées.

Le port du béret est un élément d'identité culturelle forte dans le sud-ouest de la France. Même si son usage tend à se raréfier, il persiste cependant dans les campagnes et gagne les jeunes générations à l'occasion des férias (notamment Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan). Dans la région de Bayonne et les Landes, le béret était appelé bounet (bonet).

Le béret est généralement considéré comme un couvre-chef masculin. Il est toutefois devenu un élément de la mode féminine en France dans les années 1930, promu par les grands couturiers parisiens et coiffant notamment certaines vedettes de cinéma de l'époque : Michèle Morgan, Greta Garbo ou Brigitte Bardot qui en porte un dans le film de la chanson Bonnie and Clyde, interprétée en duo avec Serge Gainsbourg.

Port du béret

La manière de porter le béret dépend à la fois d’un choix personnel et de tendances locales variant selon les époques. Entre le diamètre du plateau, la taille et la nature du tour de tête, on a déjà d’importantes variations quant aux possibilités : à plat sur la tête, incliné sur un ou autre côté, en avant, en arrière. Cette versatilité impose à chaque porteur de choisir la taille et la meilleure façon de le porter. Le béret de petit diamètre se porte enfoncé sur la tête, sans bords proéminents, comme celui des sportifs du début du XXe siècle. Le béret large permet de façonner les bords en visière et donne plus de latitude à modifier sa position. Il peut se porter avec le tour de tête apparent, en particulier comme coiffure féminine, mais en France il est majoritairement porté tour de tête vers l’intérieur. Le port très incliné sur un côté, à la manière militaire, tend à se raréfier après la Seconde Guerre mondiale.

Fabrication

Le béret est exclusivement en laine mérinos écru. Toutefois, de plus en plus d'industriels utilisent une laine mérinos déjà teintée. Le béret est tricoté, sous forme d’une grande galette circulaire, mais ouverte du centre au bord. Les bords sont ensuite réunis par un remaillage, de façon à former le béret. Les bérets sont mis dans un foulon : les fibres se resserrent, la laine est feutrée et le béret acquiert ses dimensions définitives. La durée du feutrage détermine la densité de la laine, donc sa perméabilité.

Puis le béret écru est teinté. Certain fabriquant vont, au sortir du bain de teinture introduire à l’intérieur une forme en bois aux dimensions voulues : en séchant, le béret acquiert ses dimensions définitives.

Une fois teinté puis séché, le béret va être gratté puis tondu. Puis il restera les étapes de couture : couture de la coiffe (doublure intérieure), puis le baleinage en cuir, ou de l'ourlet.

La petite « queue » qui dépasse au centre, le cabilhòt ou cabilhou (« petite cheville »), la coudète ou le coudic (« petite queue »), était l’extrémité des fils résultant du tricotage à la main. Comme il n’existe plus avec le tricotage machine, il est tricoté volontairement : son absence serait en effet inacceptable (couper le cabilhou du béret de quelqu’un pouvait être considéré comme une insulte grave).

La bordure intérieure était à l’origine retournée pour intégrer un ruban (liguette) qui, serré par un nœud, permettait de régler le tour de tête. La bordure en cuir, plus simple à fabriquer, oblige à donner un tour de tête fixe à chaque béret. Le nœud factice qui orne la bordure en cuir est donc un souvenir de la fabrication originelle avec la liguette. La fabrication des bérets « fantaisie » se fait selon des procédés différents..

Couleur

À l’origine, le béret béarnais n’était pas teint, il était de la couleur naturelle de la laine, écrue ou brunâtre. Puis il a été généralement teint en brun. Par la suite chaque vallée pyrénéenne a plus ou moins adopté sa couleur propre, comme le rouge de la vallée d’Ossau. Les différentes compagnies de guides de montagne du XIXe siècle adoptèrent une couleur de béret spécifique (bleu à Luchon — avec pompons blancs et rouges selon la spécialité —, brun à Gavarnie et Cauterets, rouge en vallée d’Ossau). La couleur noire qui s’est imposée comme le standard du béret est arrivée assez tardivement.

Du fait de sa fabrication, la couleur du béret est quasi-obligatoirement uniforme. On trouve aujourd’hui des bérets de plusieurs couleurs qui nécessitent un processus de fabrication totalement différent : on tricote des « quartiers » de béret, qui sont teints à part, puis assemblés ensuite.

La teinture est une des étapes importantes dans l’élaboration du béret : la teinture de la laine nécessite l’usage de mordants, produits chimiques agressifs, pour assurer une bonne stabilité, d’où l’utilisation de grandes quantités d’eau dont les rejets doivent répondre aux législations en vigueur sur le respect de l’environnement.

Taille

La taille du béret se définit par deux éléments : le plateau, diamètre extérieur, et la coiffe, bordure intérieure qui s’ajuste au tour de tête du porteur. Les dimensions sont exprimées en pouces, unités qui remontent à l’Ancien régime et qui ont été conservées par les chapeliers et fabricants de bérets. Le matériel d’enformage utilisé avant la Révolution n’a pas changé. Il était mesuré en pouces du Roi (1 pouce = 2,7 cm) mais pour tenir compte de l’épaisseur du feutre dans ce calcul du diamètre final du plateau, le pouce des fabricants de bérets a été ajusté à 2,8 cm. Ainsi pour une forme intérieure de 10 pouces du Roi (27 cm), le diamètre final est à peu près de 28 centimètres, soit par convention 10 « pouces de béret »[7].

Les tailles de plateau vont généralement de 9 à 12 pouces (la « tarte »). Les bérets dépourvus de coiffe en cuir ont un tour de tête réglable au moyen du lien. Ceux qui ont un tour de tête fixe mais sans cuir doivent être étirés à la main pour s’ajuster à la tête du porteur.

France

Autrefois florissante, cette activité a subi de plein fouet la crise de l’industrie textile et la concurrence des pays à faible coût de main d’œuvre.

De nombreuses entreprises existaient en France jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la plupart en Béarn, mais il en existait aussi une dans les Vosges (établissements Henri Veyrier à Bruyères), et une en Picardie (Bougarel-Groll à Saint-Quentin)[8].

Actuellement, si on peut lire dans la presse des évocations de « la dernière fabrique de bérets française », trois fabriques subsistent en France: la plus petite à Orthez, la Manufacture de Bérets[9], la plus industrielle à Oloron Sainte Marie, Laulhère[10] - [11] - [12] - [13] - [14], et la plus jeune à Bayonne[15].

Péninsule ibérique

L’Espagne demeure un des pays où le béret est le plus porté. Un seul fabricant important subsiste à Tolosa, en Pays basque : Boinas Elósegui.

Au Portugal, il existait une production dans la serra de Estrela d’une coiffure très proche du béret, comportant une petite visière, le burel. Le nom de burel désigne aussi le feutre extrêmement dense dont il est fait, à partir de la laine de la race locale Bordaleira. Après avoir périclité, la fabrication du burel connaît un timide renouveau[16]. Un type de béret assez proche, le « béret andalou », est porté dans le sud de l'Espagne.

Royaume-Uni

La marque Kangol, créée en 1938 par un juif polonais passé par la France, profita de la mode du béret qui équipa les armées britanniques. Bien que la direction ait conservé ses locaux originels à Cleator (Cumbria), la fabrication se fait maintenant à l’étranger.

Les coiffures traditionnelles écossaises : le Balmoral et le Tam o' shanter, et irlandaise : le Caubeen, sont des variantes du béret. Elles auraient été apportées par les marins qui côtoyaient les Basques chasseurs de baleines, porteurs de bérets, mais l’origine fait encore l’objet de controverses. Leurs caractéristiques : pompon sur le dessus, destiné à cacher la fin du tricotage (comme le cabillou du béret), les rubans flottant à l’arrière (à l’origine servant à ajuster le tour de tête), enfin la bande de tour de tête portée apparente, parfois ornée (notamment en damier rouge et blanc pour certaines formations militaires), sont donc proches de celles du béret.

République tchèque

La ville de Nový Jičín, dans l’est du pays, a une longue tradition chapelière, et la fabrication de bérets en était une part importante. En 1865, Johann Nepomuk Hückel fonde une usine de coiffures en feutre. L’entreprise Hückel et Fils est nationalisée sous le nom de FEZCO-TONAK. Aujourd’hui TONAK est un des plus gros producteurs mondiaux de bérets[17].

Serbie

La fabrique UČA a été fondée en 1924 a Vršac, par Žarko Zrenjanin surnommé Uča, qui fut pendant la guerre un des chefs de la résistance serbe à l’Allemagne, et qui fut torturé et tué par les nazis. Après la guerre, le béret fut en vogue dans la Yougoslavie du maréchal Tito, notamment auprès des Musulmans qui pouvaient avoir la tête couverte pour satisfaire leurs obligations religieuses, en remplacement du fez interdit par le régime, sans pour autant attirer l’attention. La firme produit des bérets militaires pour de nombreux pays et les forces de l’OTAN[18].

Hongrie

En 1889, Joseph Kocron crée une manufacture textile, qui dans les années 1930 fabrique des bérets avec de nouvelles technologies selon de nombreux brevets déposés par Kocron et ses fils. La marque Coc-Ron perdure jusqu’aux années 1960.

Argentine

Le béret est la coiffure traditionnelle des paysans et des gauchos. Un fabricant à Buenos Aires : Bonigor.

Japon

La firme Kongo-Shokai, fondée en 1928, fabrique les bérets Deer. Elle a cessé son activité en mai 2015[19].

Chine

La Chine est aujourd’hui un des plus gros producteurs mondiaux de bérets essentiellement destinés à l’exportation.

Types de bérets

Béret béarnais, dit « béret basque »

Ce couvre-chef traditionnel d'origine béarnaise est associé dans l'imaginaire français au Pays basque, ce qui explique cette expression abusive sur le plan strictement historique. L’appellation remonte au Second Empire et aux villégiatures de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie dans la région, et à la vogue touristique qui s’ensuivit. La plupart des Basques portant le béret, celui-ci fut naturalisé « basque ». Cependant, s’il n’y a pas eu de fabricants de bérets dans le Pays basque français, il en subsiste encore dans le Pays basque espagnol. La grande majorité des fabricants a contribué à répandre cette notion en utilisant, dans les marques, les étiquettes et les publicités, les spécificités graphiques du folklore basque (drapeaux, blasons, typographie, visuels typiques…).

Bien que fautive historiquement, l’expression « béret basque » est passée dans le langage courant et un grand nombre de langues. Elle est utilisée spécifiquement pour différencier le modèle traditionnel, civil, des autres modèles fantaisie ou militaires.

Béret alpin ou béret de chasseur alpin

Les troupes de montagne françaises, basées dans les Alpes, adoptent à la fin du XIXe siècle un béret inspiré du béret béarnais traditionnellement porté par les bergers pyrénéens. Cette coiffe sera rapidement surnommée la « tarte » ou béret « galette » ou « crèpe» et est aujourd'hui très largement portée penché à gauche par les unités militaires, de police et par les scouts de montagne, mais penché à droite.

Béret bolonais

C'est le béret en velours noir que portaient les artistes peintres après la Renaissance, et aussi le bonnet que portaient les étudiants de l'université de Bologne.

Béret-casquette

.png.webp)

Le béret-casquette est un béret classique, conservant donc toutes ses caractéristiques, auquel on a ajouté une visière. Si le béret classique peut se porter en avant, formant visière, le béret-casquette présente cette forme de façon invariable, la visière intégrée dans le béret est peu, ou pas du tout, en saillie. Très utilisés en France dans les années 1950 et 1960, leur fabrication fut arrêtée mais tend à repartir, plusieurs fabricants en proposent actuellement (Laulhère, Boneteria Auloronesa, Hoodlums)[20].

Béret écossais

De forme plate, le Tam o' shanter est surmonté d’un pompon en son centre et peut se décliner en diverses couleurs, unies ou avec des motifs de tartans. Il est proche de bérets des marins.

Béret marin ou bachis

Le bérets des marins ou bachis est probablement issu du béret écossais.

Béret angevin ou birette

Bonnet à quatre cornes en Anjou.

Béret des étudiants ou faluche

Invités en 1888 aux fêtes du millénaire de l'université de Bologne, les étudiants de l'université de Paris s'approprient le béret bolonais comme couvre-chef distinctif, qu'ils appelleront la faluche.

Béret « demi-alpin », commando, béret à Flots.

Le Béret « demi-alpin », commando ou béret à flots quand il en possède, est un béret dérivé du Béret alpin, mais moins large. Le modèle commando est légèrement moins large que le béret demi-alpin standard. Ce type de béret comporte un tour de tête, à l'origine en cuir, porté à l’extérieur, qui enferme un cordon de serrage se terminant par un nœud à l'arrière qui finit souvent en deux flots descendant sur la nuque[21]. Quand il a les deux flots, il est alors aussi appelé « béret à flot ». Souvent il possède aussi deux rivets d'aération cachés sous le plis de la partie penchée.

Généralement chez les militaires, il se porte comme le béret alpin penché à gauche avec l'insigne sur la droite, mais chez les commandos de marine française, en Allemagne et en Angleterre, il se porte penché à droite avec l'insigne à gauche. Il existe dans de nombreuses couleurs.

Le béret à flots est porté dans certains mouvements scouts. En France, pour se différencier des militaires, il est porté à l'allemande, penché à droite avec l'insigne de promesse sur la gauche. Chez les scouts, il est souvent bleu marine ou noir, mais il existe aussi dans d'autres couleurs, en verts chez les scouts raiders des scouts de France et les Boy Scouts of Canada, en marron foncé chez les scouts d'Indonésie, en rouge chez les Boy scout of America et les scouts tchèques, bleu clair en Irlande.

Le béret dans les armées du monde

Le large béret appelé tarte fut d’abord porté par les chasseurs alpins français. Puis le béret, de dimensions plus restreintes dit « demi-alpin » avec ou sans flots, est adopté par divers corps d’armée, sa couleur variant selon les unités et constituant une identité forte. Le béret devient un temps la coiffure des tankistes français, puis britanniques, mais aussi allemands, idéal pour protéger la tête dans un espace très exigu. Puis au cours de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Montgomery l’introduit dans les régiments britanniques. Après la guerre, le port du béret se généralise dans de nombreuses armées.

C'est encore dans le Sud de la France que l'on trouve les principaux fournisseurs de bérets militaires, Secna Plein Ciel, qui coiffa après la Seconde Guerre mondiale la plupart des armées européennes, et Laulhère, un des derniers fabricants historiques à Oloron-Sainte-Marie[22]. Les principaux autres fabricants sont Kangol, au Royaume-Uni, et UČA en Serbie.

Le béret militaire se différencie du béret civil par l’insigne du régiment ou du corps d’armée agrafé sur le bord, le tour de tête souvent porté à l’extérieur, l’absence fréquente du cabilhou (la petite pointe du milieu sur le dessus du béret civil), une préparation et un pli selon des règles propre à chaque corps d’armée. Le béret militaire se porte habituellement tiré vers la droite, sauf dans l'armée française (à l'exception de certaines unités comme les commandos marine, la brigade franco-allemande et l'eurocorps) et dans certaines anciennes colonies françaises où il est tiré à gauche, ainsi qu'en Allemagne et en Suisse par exemple. Le fait de tirer le béret d’un côté sert essentiellement à mettre en évidence l'insigne qui est porté de l'autre.

Un porteur de béret militaire célèbre est Donald Duck, le personnage de Walt Disney. Dès sa création il porta un uniforme de marin, comportant un béret blanc, puis bleu, à tour de tête noir porté à l’extérieur, et un ruban noir fourchu (cap tally).

Allemagne

- Béret rouge amarante des commandos, des troupes aéroportée, de la reconnaissance avancée et personnels navigant

- Béret rouge corail des troupes NBC, de l'artillerie, de l'artillerie lourde motorisée, des transmissions, des transmissions PC, du contrôle aérien, du génie mécanique, du génie en démolition, des blindés du génie, du génie topographe, de la logistique mécanique, de la logistique aérienne, de la logistique des transports, de l'opérative d'information et de la police militaire

- Béret bleu du corps sanitaire

- Béret noir des éclaireurs, de la reconnaissance motorisée, des blindés, des chasseurs de char, des chasseurs de char de montagne

- Béret vert de l'infanterie, de l'infanterie de montagne, de l’infanterie des blindés, du corps musicien et de l'artillerie légère motorisée

Belgique

- Béret rouge (lie de vin ou vert) des unités du régiment Para-Commando et du Special Forces Group

- Béret rouge vif de la police militaire

- Béret brun des unités d'infanterie

- Béret noir des troupes blindées et du génie

- Béret bleu foncé des unités d'artillerie et des unités de défense d'aérodrome

- Béret bleu clair des unités logistiques

- Béret gris des unités de transmission

- Béret bleu-gris des techniciens hélicoptère

- Béret vert des unités commandos et chasseurs ardennais (Ces derniers portent un béret plus large ressemblant un peu à la « tarte » des chasseurs alpins français)

- Béret bleu marine de la Marine

- Béret kaki de la Composante médicale

Par plaisanterie, le béret des Chasseurs Ardennais peut être appelé « flatte » (bouse de vache en wallon).

Cameroun

- Béret violet de la Garde Présidentielle

- Béret bleu de la garde des femmes

- Béret rouge pour la gendarmerie

- Béret vert pour les forces d’élite (BIR)

- Béret bleu pour l'armée de l'air

Canada

- Béret orange de recherche et sauvetage

- Béret rouge vin (marron) des unités Parachutiste

- Béret rouge vif de la police militaire

- Béret vert couleur de base des forces terrestres (unités d'infanteries, artillerie, logistique et du régiment de génie électrique et mécanique)

- Béret noir des troupes blindées et la marine

- Béret beige des forces spéciales

- Béret bleu poudre des unités aériennes

États-Unis

- Armée

- Béret vert des forces spéciales

- Béret beige des Rangers

- Béret noir couleur de base pour toute l'armée américaine

- Béret rouge-vin (marron) des unités de parachutistes

- Force aérienne

- Noir -- officier de liaison aérienne et groupe de contrôle tactique aérien

- Rouge vin (marron) -- sauveteur parachutiste (PJ's)

- Gris -- météorologue de combat

- Bleu marine (foncé)-- forces de sécurité

- Sage (vert clair) -- instructeur de survie

- Rouge (vif) -- contrôleur aérien de combat

Les marines, la marine, les garde-côte ne portent un béret particulier : le hachis.

France

- Béret amarante du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine depuis 11 avril 2017.

- Béret bleu foncé « toutes armes » des régiments d'infanterie, des chasseurs à pied (sauf exceptions spécifiques), de l'arme blindée, de l'artillerie, du génie, du train, des transmissions, du matériel, infanterie de marine, groupe de spécialité d'états-majors, cadre spécial, corps des officiers experts, fusiliers marins (« à l'anglaise ») et des Commandos parachutistes de l'air, fusiliers-commandos de l'air. Il est également porté par l'ensemble des unités de la Brigade franco-allemande, mais incliné « à l'allemande ».

- Béret rouge des parachutistes (parachutistes coloniaux jusqu'en 1958).

- Béret vert des légionnaires. Porté autrefois par les bataillons Muongs (Guerre d'Indochine).

- Béret vert « anglais » des commandos marines (ces derniers le portent « à l'anglaise » c'est-à-dire avec l'insigne d'arme à gauche).

- Béret vert pin des chantiers de jeunesse, porté ensuite par le 7e Régiment de chasseurs d'Afrique.

- Béret bleu roi de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT). Il était aussi porté jusqu'en 1958 par les parachutistes métropolitains sous la dénomination « béret bleu de roi ».

- Béret alpin, Tarte des troupes alpines, porté par les régiments d'infanterie alpine et les chasseurs alpins, (blanches en tenue de défilé hiver)(les diables bleus) et par l'ensemble des unités composant la brigade d'infanterie de montagne.

- Béret noir : 4e, 5e, 16e et 17e bataillons de chasseurs, 156e Régiment d'infanterie / Régiment de Corée, 1er bataillon de choc et tous les régiments de chars de combat.

- Béret beige : porté par tous durant les années 1950-75 pendant la saison chaude. Il est imposé de 1962 à 1975 pour toutes les armes[21].

- Béret kaki : porté par l'infanterie de forteresse jusqu'en 1940.

- Béret brun (bure) : béret traditionnel du 2e Régiment de hussards, porté à l'intérieur du camp et remplace le képi lors des cérémonies dites de « tradition »

- Béret blanc : autrefois porté par les parachutistes annamites (Guerre d'Indochine)

- Béret bleu clair : Force de gendarmerie européenne (F.G.E)

Israël

Israël

- Béret rouge des Parachutistes

- Béret marron de la brigade Golani (Infanterie)

- Béret gris clair du Génie militaire

- Béret bleu clair de l'artillerie

- Béret vert clair de la brigade Nahal (Infanterie)

- Béret vert foncé du Renseignement

- Béret tacheté de la brigade Kfir

- Béret violet de la brigade Givati (Infanterie)

ONU

ONU

- Béret bleu

Pays-Bas

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le béret est porté « à l'anglaise » c'est-à-dire avec l'insigne d'arme à gauche.

La couleur du béret, les couleurs du patch (petit morceau rectangulaire de lin ou velours (officiers)) et l’insigne métallique d'arme sur le patch distinguent les armes et les unités différents.

- Béret bleu nuit avec un patch rouge contenant une ancre noire métallique, autrefois une ancre d'or : Corps d’infanterie de marine Néerlandaise (‘Korps Mariniers’)

- Béret vert des forces spéciales avec un patch rouge contenant une ancre d'or : commandos du Corps d’infanterie de marine Néerlandaise (‘Korps Mariniers’)

- Béret bleu foncé avec un patch noir contenant une ancre d'or ou d’argent : couleur de base pour tout le personnel de la Marine

- Béret bleu foncé avec un patch bleu contenant une ancre d’argent : le personnel de surveillance de la Marine

- Béret vert porté par les commandos des forces spéciales Néerlandaises (’Korps Commando Troepen’)[23]

- Béret rouge (lie de vin) des unités du 11e Brigade Aéroportée

- Béret noir des forces blindées (les Régiments de Hussards Néerlandaises).

- Béret bleu foncé porté par les unités du 1re Corps d'armée Allemand/Néerlandaise

- Béret vert-bleu ('essence') couleur de base pour toute

- Béret brun ('uni-khaki'), le prédécesseur du béret vert-bleu 'essence'. Aujourd'hui seulement porté par les anciens combattants.

Dans l'Armée de Terre néerlandaise, il y a une seule unité qui ne porte pas des bérets : les membres de l’Artillerie à cheval Néerlandaise portent un calot à pompon. Ce calot est bleu foncé avec liseré jaune, le pompon est d'or (des officiers) ou jaune (tous les autres). L'épaisseur du pompon augmente avec le grade.

- Béret bleu-gris avec l’insigne d'une couronne de laurier d'or surmonté d'un aigle et une couronne. Ce béret est porté par tout le personnel des Forces aériennes. Grâce à la couronne de laurier, une distinction est faite entre les milieux : moitié couronne de laurier pour le rang et les sous-officiers, pleine couronne de laurier pour les officiers

- Béret bleu foncé avec un patch bleu contenant un insigne d’argent (porté jusqu'en 1998)

- Béret bleu de cobalt avec un patch noir contenant une couronne de laurier d'or surmonté d'une grenade de guerre et une couronne. Ce béret est porté par tout le personnel de la Maréchaussée royale.

Grâce à la couronne de laurier, une distinction est faite entre les milieux : aucune couronne de laurier pour le rang ; moitié couronne de laurier pour les sous-officiers, pleine couronne de laurier pour les officiers[24].

- Ministère de la Défense des Pays-Bas

- Béret bleu foncé avec un patch bleu contenant un logo royaume d’argent : le personnel de surveillance du Ministère de la Défense des Pays-Bas

Portugal

Portugal

Armée et Marine

- Béret vert des troupes d'élite de Parachutisme

- Béret rouge (Lie de vin) des Commandos

- Béret vert (olive) des troupes d'élite des Opérations Spéciales

- Béret bleu foncé des Fusiliers Marins et D.A.E (Détachement d'Actions (E)spéciales) Marine

- Béret bleu clair de la Police Militaire de l'Armée de l'Air

- Béret noir des troupes de Cavalerie Mécanisée et Lanciers (Police militaire de l'Armée de terre)

- Béret marron des troupes de Infanterie, Artillerie, Transports et Ingénieurs

- Béret bleu clair missions de l'ONU

Forces civiles et militarisées

- Béret vert foncé Gendarmerie (G.N.R, Garde National Républicaine)

- Béret vert foncé Groupe de Intervention de Opérations (E)Spéciales (GIOE) de la Gendarmerie

- Béret vert foncé Service de Protection Nature et Ambiental (SEPNA) de la Gendarmerie

- Béret beige Groupe de Intervention de Forestier de la Gendarmerie

- Béret bleu foncé du Corps d'Intervention (CI) de la Police

- Béret rouge du Groupe d'Inactivation d'Explosifs de la Police

- Béret vert du Groupe des Opérations (E)Spéciales (GOE) de la Police

- Béret bleu clair du Corps de Sécurité Personnelle (CSP) de la Police

- Béret noir Service de Prisons

- Béret noir GISP Groupe d'Intervention du Service de Prisons

- Béret rouge Croix Rouge Portugaise

Russie

Russie

- Béret bleu ultramarin des troupes aéroportées (VDV)

- Béret rouge des forces spéciales (Spetsnaz)

- Béret noir de l’infanterie de marine et des unités spéciales de la police (OMON)

- Béret vert des gardes-frontières

- Béret orange du ministère des situations d'urgence

Suisse

Suisse

- Béret noir des troupes blindée, du génie, de sauvetage, de transmission et d'aide au commandement, de défense NBC, du service de renseignement militaire, d'État-major général, de disponibilité, de la justice militaire, de l'aumônerie de l'armée et du service territorial

- Béret vert de l'infanterie et de la musique militaire

- Béret rouge de l'artillerie

- Béret bleu foncé des Forces aériennes

- Béret sable des forces spéciales

- Béret bleu roi des troupes sanitaires et du service de la Croix-Rouge

- Béret Bordeaux (dit lie-de-vin) des troupes de la logistique

- Béret gris de la sécurité militaire

- Béret bleu azur pour l'engagement sous mandat de l'ONU

- Béret jaune pour l'engagement sous mandat de l'OSCE ou de l'OTAN (n'est plus d'ordonnance)

- Corps des gardes-frontière (Cgfr) : Béret bleu foncé (anciennement Bordeaux (dit lie-de-vin))

Symboles

Dans le monde, le béret noir est devenu l'un des emblèmes de la France, comme le vin, la baguette, la bicyclette ou la 2 CV (lire l'article détaillé : Français au béret). Cependant, le béret est fabriqué et porté régulièrement dans de nombreux pays du monde : Espagne, Amérique du Sud, Europe centrale, Japon…

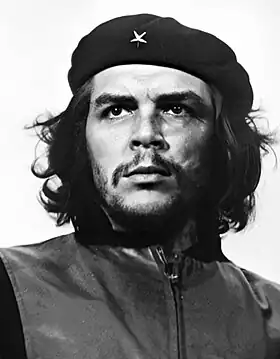

Le béret est un des symboles de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les adversaires de la Résistance, en particulier la Milice, portaient aussi le béret, d'une manière différente, plus rigide. Par la suite, le béret est devenu emblématique de plusieurs mouvements de résistance et de libération populaire : « Che » Guevara fit du port du béret un des symboles de la révolution.

Auparavant et dès le XVIIIe siècle, le béret était la coiffure des artistes, notamment les peintres, le béret étant considéré comme une coiffure d’intérieur confortable, dans des ateliers peu ou mal chauffés. De nombreux autoportraits de peintres les montrent avec un béret. Par la suite d’autres artistes l’ont adopté, notamment des musiciens de jazz. Thelonious Monk portait le béret orné du symbole des forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale.

Littérature et arts

On pourrait faire une longue recension des auteurs, artistes et musiciens qui ont porté le béret. Ce détail laisse peu de place dans leur œuvre, si l’on excepte les multiples portraits et autoportraits de peintres. Les représentations en peinture, dessins ou estampes de personnages du Sud-Ouest et du Pays basque montrent bien entendu beaucoup de bérets. On peut citer les frères Ramiro Arrue, Alberto Arrue et José Arrue dans leurs représentations du Pays basque.

L’écrivain espagnol Avelino Hernández (1944-2003) a écrit en 1988 un roman jeunesse, La Boina asesina del contador de cuentos (« Le béret assassin du conteur de contes ») : un béret qui s’est volontairement soustrait à sa mission de protection est condamné à une peine de prison, laquelle est commuée d’une étrange manière…

Cinéma

Au cinéma, la présence de la coiffure est récurrente dans la première production. Par exemple, côté féminin, le béret de Michèle Morgan dans Le Quai des brumes, des stars Greta Garbo, Veronica Lake ou Marlene Dietrich, ou, dans les reconstitutions historiques, celui de Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde. Mais le béret demeure au rang du simple accessoire.

Un court-métrage muet de Léonce Perret, sorti en 1912 à la Gaumont (mais peut-être tourné en 1909), est intitulé Le Béret.

Dans L'affaire est dans le sac, de Pierre et Jacques Prévert (1932), se place une scène entre Julien Carette, employé chapelier, et Jacques Brunius, client qui veut acheter « un béret, un béret français. Parce que le béret, y a que ça qui m’va. La casquette, c’est bon pour les ouvriers, le chapeau c’est pas pratique. Tandis que le béret, c’est simple, c’est chic, c’est coquet. » Cette scène provoqua des réactions violentes des tenants du « béret français », ligues de droite et Croix-de-Feu, qui s’estimèrent ridiculisés.

Le béret est un accessoire fréquent de personnages populaires et naïfs tels ceux interprétés par Bourvil.

Bande dessinée

Le béret, souvent porté par les enfants dans la première moitié du XXe siècle, apparaît fréquemment dans la bande dessinée. Dans Quick et Flupke d’Hergé, Quick en porte toujours un. Plus tard, Benoît Brisefer, créé par Peyo, porte un béret de façon plus moderne, plus à plat avec les bords larges (auparavant le béret était plutôt porté enfoncé sur la tête).

Le béret est la coiffure associée au personnage comique, qu’il soit un paysan naïf, ou un Français moyen comme Robert Bidochon (Les Bidochon, de Christian Binet).

Enfin, le personnage de Superdupont créé par Marcel Gotlib, ultime caricature du Français moyen devenu superhéros, arbore évidemment un large béret.

Chanson

Le chansonnier Lucien Boyer écrit en 1924 les paroles et la musique de Le Béret, chanson de Gascogne. Cette chanson connaît un succès considérable à partir de 1931 avec sa création par Perchicot. D’autres chanteurs la reprendront plus tard, comme André Dassary. Si les paroles témoignent de l’actualité de l’époque comme l’allusion à Alphonse XIII, à la guerre de 1914-1918 (« nos petits gars qui portaient le béret ») facilement transposable à la guerre suivante, la chanson a gardé une valeur symbolique puissante pour tous les défenseurs du béret.

Sport et jeu

Le béret est souvent associé à des activités sportives et ludiques. Porté par les écoliers français jusqu’au-delà du milieu du XXe siècle, il était souvent, remplaçant balle, mouchoir ou autre, un accessoire privilégié des jeux dans les cours de récréation. En Gascogne, la berretole ou bounetade était un jeu consistant à mettre en pile tous les bérets des écoliers, qui faisaient une ronde autour. Celui qui, poussé par ses camarades, renversait la pile, était puni d’une berretade ou bounetade, volée de coups de bérets[25].

Le jeu du béret, parfois appelé béret-rugby, est un jeu pratiqué en animation des groupes de jeunes.

Lancer de béret

Depuis quelques années de nombreuses fêtes, en milieu rural, organisent un « championnat du monde de lancer de béret », invariablement qualifié ainsi, bien qu’il n’existe pas de fédération ni d’une réglementation quelconque concernant ce « sport ». Il est pratiqué occasionnellement en France, mais aussi dans d’autres pays comme les Pays-Bas. L’objet est généralement de lancer le béret à la plus grande distance, soit librement, soit en adoptant diverses postures (par-dessus une jambe, entre les jambes, etc), mais aussi parfois avec d’autres contraintes comme atteindre un but matérialisé (marque au sol, poteau, etc.).

- En campagne :

- le championnat d'Ariège de lancer de béret est organisé annuellement à Biert depuis 2007 ;

- le championnat du monde dacquois de lancer de béret est organisé durant les férias de Dax depuis 2011 ;

- Berzème (Ardèche), au Grand champ depuis 1989 (record international: 43 mètres) (seniors et enfants - 140 habitants pour 3000 spectateurs - terrain venteux) ;

- En salle :

- Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône), au gymnase municipal du CSO Basket depuis 2010 (seniors).

Dictons et locutions

En gascon et béarnais, le béret s’identifie à la tête.

Ainsi da s’ou berret, « donner sur le béret », se dit d’un vin capiteux, qui monte à la tête. Berret de boèu, « béret de bœuf », désigne les cornes, dans leur sens réel ou plus souvent métaphorique.

En basque, on dit :

- Txapel batekin bi buru ezin estali (on ne peut pas couvrir deux têtes avec un béret) ;

- Txapela buruan, ibili munduan (le béret sur la tête, va courir le monde)

Galerie

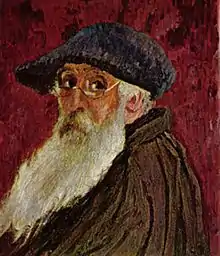

Camille Pissarro, 1898.

Camille Pissarro, 1898..jpg.webp)

Sven Palmqvist, 1965.

Sven Palmqvist, 1965.

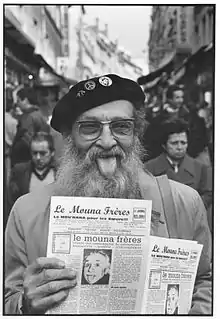

Mouna Aguigui, 1988.

Mouna Aguigui, 1988. Che Guevara, le 5 mars 1960

Che Guevara, le 5 mars 1960

Notes et références

- Informations lexicographiques et étymologiques de « beret » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- « Étymologie de « béret » » (consulté le )

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, éditions Errance, 1994, p. 188.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : Une approche linguistique du vieux-celtique continental, Paris, éditions Errance, coll. « Hespérides », , 3e éd. (1re éd. 2001), 440 p. (ISBN 2877723690)..

- étymologie de birrete (espagnol)

- Église de Bellocq

- Boneteria auloronesa

- Daan Kolthoff, Basque Berets, p. 42.

- « Fabrication artisanale et vente de bérets à Orthez », sur www.manufacturedeberets.fr (consulté le )

- La dernière fabrique française de bérets basques en redressement judiciaire. 20minutes.fr, consulté le 24 janvier 2012.

- Origine France Garantie

- Edouard de Mareschal, « Laulhère devient le seul producteur de bérets en France », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les bérets basques en voie de disparition », L'Express, (lire en ligne, consulté le ).

- Boneteria Auloronesa

- « Le Béret Français »

- South Pacific Berets

- South Pacific Berets

- South Pacific Berets

- The Beret Project, 16 décembre 2014

- South Pacific Berets

- « Béret bleu roi Alat », sur ALAT.FR (consulté le )

- « Laulhère a racheté l'activité bérets de Blancq-Olibet », sur sudouest.fr, .

- Ceremoniële Tenuen Defensie.

- Website marechausseecontact; couleur béret marechaussée.

- Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8).

Voir aussi

Bibliographie

- Philippe Jouvion, Le Béret, Éditions du Rouergue, 1998. (ISBN 2-84156-122-4)

- René Cuzacq, Histoire du béret basque, Éditions Jean-Lacoste, Mont-de-Marsan, 1985, 52 p.

- (en) Daan Kolthoff, Basque Berets, Wellington (Nouvelle-Zélande), 2014, Fossil Creek Productions, 159 p, (ISBN 9780473289003)

- (es) José Maria Bereciartua, Nuestra Boina, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978. (ISBN 9788424803704)

- (es) Antxon Aguirre Sorondo, La boina vasca, Graphic Arts Michelena. (ISBN 9788494005770)

Articles connexes

- Liste de couvre-chefs

- Le Béret, court-métrage muet (1912)