Campan

Campan est une commune française située dans le centre du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la province du Haut-Adour, autrefois incluse dans l’ancien comté de Bigorre.

| Campan | |||||

Bourg de Campan, vu depuis le Pleu de l'Abereu. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Hautes-Pyrénées | ||||

| Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Haute-Bigorre | ||||

| Maire Mandat |

Alexandre Pujo-Menjouet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 65710 | ||||

| Code commune | 65123 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Campanois | ||||

| Population municipale |

1 304 hab. (2020 |

||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 01′ 03″ nord, 0° 10′ 42″ est | ||||

| Altitude | Min. 629 m Max. 2 747 m |

||||

| Superficie | 95,41 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Bagnères-de-Bigorre (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Bagnères-de-Bigorre (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Haute-Bigorre | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

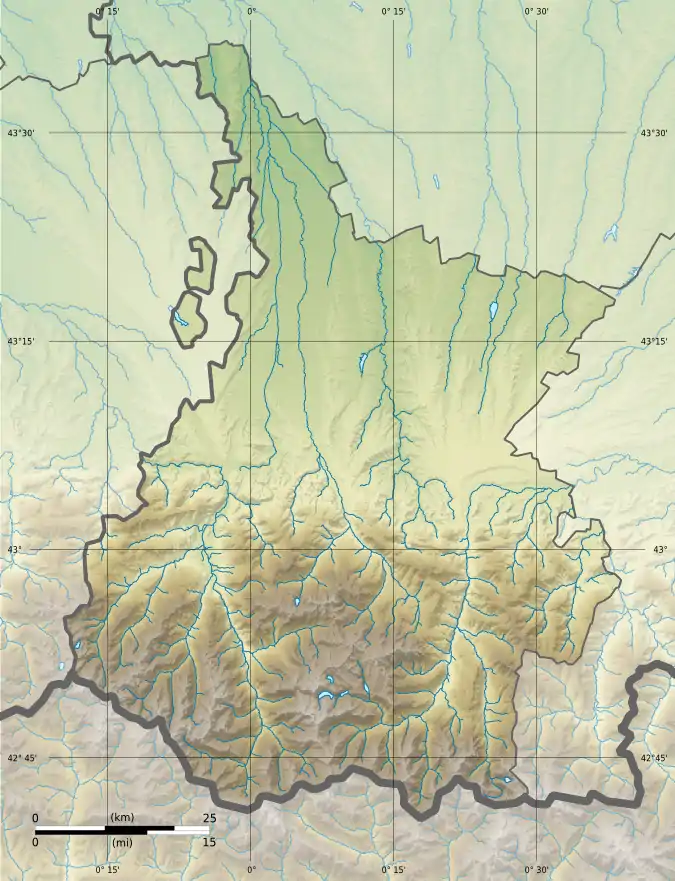

Il s’agit d’une zone montagneuse constituée des prolongements occidentaux des massifs de Néouvielle et de l’Arbizon. Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par l'Adour, l'Adour de Gripp, l'Adour de Lesponne, la Gaoube, la Gaoubole, le Garet, le ruisseau d'Arizes et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le Parc national des Pyrénées, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« Liset de Hount Blanque »), un espace protégé (l'« Adour et affluents ») et seize zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Campan est une commune rurale qui compte 1 304 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 4 329 habitants en 1821. Elle est dans l'agglomération de Bagnères-de-Bigorre et fait partie de l'aire d'attraction de Bagnères-de-Bigorre. Ses habitants sont appelés les Campanois ou Campanoises.

Géographie

Localisation

Campan est située sur la chaine montagneuse des Pyrénées, en haute-vallée de l'Adour, au confluent de l'Adour et de l'Adour de Payolle. Le pic du Midi de Bigorre se trouve à moins de 10 kilomètres à vol d'oiseau du bourg chef-lieu.

La ville de Lourdes est à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Campan.

La frontière la plus proche avec l'Espagne est située à 1 h 30 min de voiture.

_1.jpg.webp)

Géologie et relief

.jpg.webp)

La vallée de Campan est une ancienne vallée glaciaire. Elle est sujette aux tremblements de terre et est situé dans une zone de forte sismicité[2]. L'un de plus anciens tremblements de terre recensés date du 21 juin 1660. La terre aurait tremblé durant trois semaines[3].

La superficie de la commune est de 9 541 hectares ; son altitude varie entre 629 et 2 747 mètres[4].

Les sommets situés sur la commune de Campan sont le Teillet (1 287 m), Castet Sarradis (1 781 m) et la Soum de Marianette (2 353 m). Les pics de Hount Blanque (1 941 m), Pene Arrouye (2 420 m) et du pic de Montarrouye (2 569 m) sont à la frontière entre les communes de Campan et de Bagnères-de-Bigorre.

Des carrières de marbre ont été exploitées jusqu'à la fin du XXe siècle. Le marbre, rose veiné de vert, a été utilisé entre autres pour la décoration du château de Versailles[Note 1].

Hydrographie

La commune est dans le bassin de l'Adour, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[5]. Elle est drainée par l'Adour, constituant un réseau hydrographique de 203 km de longueur totale[6] - [Carte 1].

L'Adour, d'une longueur totale de 308,8 km, se forme dans la vallée de Campan en Haute-Bigorre de la réunion de trois torrents : l'Adour de Payolle, l'Adour de Gripp et l'Adour de Lesponne et s'écoule du sud vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le golfe de Gascogne à Anglet, après avoir traversé 118 communes[7].

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1959 à 2015 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[8]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,9 | −1,6 | 0,1 | 1,8 | 5,2 | 8,5 | 10,4 | 10,6 | 8,4 | 5,8 | 1,7 | −0,9 | 4 |

| Température moyenne (°C) | 1,2 | 1,9 | 4,1 | 5,6 | 9 | 12,4 | 14,6 | 14,6 | 12,3 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 7,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 4,2 | 5,5 | 8,1 | 9,5 | 12,8 | 16,2 | 18,7 | 18,7 | 16,1 | 13,3 | 7,9 | 5 | 11,4 |

| Record de froid (°C) date du record |

−20 09.01.1985 |

−16,1 08.02.12 |

−15 07.03.1971 |

−10 01.04.1975 |

−5 06.05.1987 |

−2 09.06.1987 |

1,8 05.07.1995 |

1 29.08.1993 |

−2 24.09.1979 |

−7 25.10.1964 |

−11 23.11.1988 |

−15 24.12.1962 |

−20 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17 29.01.1966 |

26 28.02.1960 |

22 17.03.04 |

24,5 30.04.05 |

29 13.05.15 |

33 30.06.15 |

33 01.07.15 |

32,5 04.08.03 |

30 07.09.1970 |

26,5 12.10.01 |

22 05.11.03 |

19 24.12.12 |

33 2015 |

| Précipitations (mm) | 118,4 | 85,4 | 96,9 | 112,3 | 113,4 | 93,9 | 73,3 | 77,7 | 88,9 | 104,5 | 134,7 | 121,4 | 1 220,8 |

Voies de communication

Il n'y a qu'une seule route qui remonte la vallée entre le bourg et Sainte-Marie : la route départementale D 935. Le bourg peut être atteint depuis le nord par Beaudéan via cette même D 935 ou par Asté via la route départementale D 8. À Sainte-Marie, la D 935 rejoint la route départementale D 918 qui relie le col d'Aspin au col du Tourmalet. Il est donc possible d'atteindre la commune de Campan par ces deux cols.

Il existe de nombreuses rues et routes qui essaiment de ces deux routes principales pour desservir les différents quartiers de la commune, comme la D 154 ou la D 155.

Transports

Le conseil général des Hautes-Pyrénées propose un transport à la demande par autocar sur une ligne Sainte-Marie-de-Campan / Bagnères-de-Bigorre (il existe une ligne régulière entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre)[9].

Il n'existe pas d'autre service de transport en commun pour accéder ou se déplacer dans la commune de Campan.

Urbanisme

Typologie

Campan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [10] - [11] - [12]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bagnères-de-Bigorre, une agglomération intra-départementale regroupant 10 communes[13] et 13 262 habitants en 2018, dont elle est une commune de la banlieue[14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bagnères-de-Bigorre dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[16] - [17].

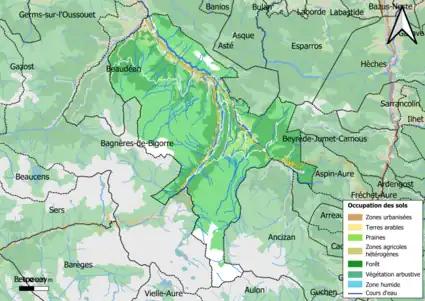

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (85,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (85,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (46,9 %), forêts (31,5 %), prairies (9,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (7,3 %), zones agricoles hétérogènes (4,3 %), zones urbanisées (0,3 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Morphologie urbaine

Historiquement, Campan se compose de trois grandes entités, anciennes paroisses :

- le Bourg, siège de la mairie ;

- Sainte-Marie-de-Campan, célèbre pour son rôle dans le tour de France cycliste ;

- La Séoube et sa vallée qui débouche sur le col d'Aspin.

Ces trois entités sont rappelées sur le blason (par trois cloches et trois sapins) et dans la devise de la commune : « Tria et unum ». Ce sont les trois hameaux qui contiennent les églises à services religieux réguliers.

La commune est très étendue (95 km2) et contient de nombreux petits hameaux. Parmi ceux-là, on peut citer :

- Payolle, au pied du col d'Aspin ;

- Saint Roch, Galade et Rimoula, juste au sud du bourg ;

- Trassouet, en contrebas de Sainte-Marie ;

- Gripp et Artigues au pied du col du Tourmalet ;

- Le Sarrat de Bon et le Sarrat de Gaye, sur le coteau entre les vallées de Gripp et de Payolle ;

- Le Peyras, au-dessus de Rimoula.

Logement

En 2011, le nombre total de logements dans la commune était de 1 912, alors qu'il était de 1 782 en 2006.

Parmi ces logements, 34,5 % étaient des résidences principales, 57,6 % des résidences secondaires et 7,9 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 72,6 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 17,4 % des appartements. Entre 2006 et 2011, la proportion de logements vacants de la commune a presque doublé, passant de 4,9 à 7,9 %.

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 79,3 %, en légère hausse par rapport à 2006 (76,9 %). La part de logements HLM loués vides était de 1,8 % contre 2,9 %, leur nombre étant en légère baisse, passant de 19 à 12 entre 2006 et 2012.

En 2011 comme en 2009, près de 45 % des résidences principales contenaient cinq pièces ou plus.

Projets d'aménagement

- Rues du village.

_1.jpg.webp)

_2.jpg.webp)

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Campan est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains, avalanche et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Adour, l'Adour de Lesponne et l'Adour de Gripp. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[21]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1991, 1999, 2009 et 2015[22] - [19].

Campan est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2020-2029. Le précédent couvrait la période 2007-2017. L’emploi du feu est régi par deux types de réglementations. D’abord le code forestier et l’arrêté préfectoral du , qui réglementent l’emploi du feu à moins de 200 m des espaces naturels combustibles sur l’ensemble du département. Ensuite celle établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, qui interdit le brûlage des déchets verts des particuliers. L’écobuage est quant à lui réglementé dans le cadre de commissions locales d’écobuage (CLE)[23]

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des mouvements de sols liés à la présence d'argile et des tassements différentiels[24].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 11,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (44,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 575 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 592 sont en en aléa moyen ou fort, soit 38 %, à comparer aux 75 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[25] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[26].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999, par des glissements de terrain en 1986 et par des éboulements et/ou chutes de blocs en 1994[19].

La commune est exposée aux risques d'avalanche. Les habitants exposés à ce risque doivent se renseigner, en mairie, de l’existence d’un plan de prévention des risques avalanches (PPRA). Le cas échéant, identifier les mesures applicables à l'habitation, identifier, au sein de l'habitation, la pièce avec la façade la moins exposée à l’aléa pouvant faire office, au besoin, de zone de confinement et équiper cette pièce avec un kit de situation d’urgence[27] - [28].

Risque technologique

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une canalisation de transport de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[29].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Campan est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[30].

Toponymie

On trouvera les principales informations dans le Dictionnaire toponymique des communes des Hautes-Pyrénées de Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail[31] qui rapporte les dénominations historiques du village :

Attestées sous la forme Campaa en 1285[32], sous la forme latine de Campano en 1300[33],1342[34], et 1379[35], (Forme masculine du latin campania, « plaine, terrain découvert », sans doute héritée d'un bas latin campanum), Campan en 1429[36], Campan fin du XVIIIe siècle[37].

L’étymologie du nom de Campan n'est pas définie. Pour certains, le nom est un dérivé du peuple des Compani. Pour d'autres, il aurait été choisi à la suite de l'installation d'un camp de soldats romains. Enfin, certains parlent d'une déformation du latin campana, "petite cloche". Cette dernière étymologie est soutenue par les 3 cloches qu'on retrouve sur le blason de la commune[38].

Les habitants de Campan sont appelés les Campanois. Cette dénomination se retrouve dans les bulletins municipaux de la commune[39].

Son nom occitan est Campan (seule la prononciation et l'accent tonique changent, pas l'orthographe). La prononciation figurée correspondante est [kam'pœ] ou [kam'pa]. Les noms occitans des hameaux sont Senta Maria, era Seuva, Cabadur, Galada et Palhòla.

Histoire

Antiquité

[3] En 56 av. J.-C., le romain Lucinius Crassus soumet les Bigeriones. Ce n'est qu'en 28 av. J.-C. que la tribu des Campon est battue par le général romain Valérius Messala, près de Payolle. Pendant cinq siècles, la Pax Romana régnera sur la vallée du Haut Adour.

La Bigorre commence à être évangélisée vers l'an 350. Dans la vallée de Campan, la première église est construite à Beaudéan.

Moyen Âge

Les Wisigoths s'installent en Bigorre dès 412 et y restent pendant un siècle[3].

En 733, des restes de l'armée arabe (repoussée à Poitiers par Charles Martel un an plus tôt) arrivent à Campan. Ils sont défaits par les Campons. Les survivants sont installés sur la rive droite de l'Adour (sur ce qui deviendra le quartier des Cagots) ou dans la vallée de Lesponne.

Entre la moitié du IXe siècle et la moitié du XVIe siècle, les Bigourdans, y compris les Campanois, se disputent entre eux et avec les extérieurs sur les limites des différents territoires et leurs propriétaires. Le premier bornage a lieu en 850 et des procès ont encore lieu en 1524 pour déterminer les appartenances des bois situés au-dessus du lac de Payolle. Cette même année, les moines cisterciens de l'abbaye de l'Escaladieu font don en partie à Cieutat et en partie à Campan de leurs terres situées dans la vallée de Gripp.

En 1360, la Bigorre devient anglaise, à la suite du traité de Brétigny. Elle le restera jusqu'en 1368, où une révolte des habitants permet à du Guesclin de reprendre le comté.

En 1429, Campan est reconnu comme « lieu », ce qui lui permet d'envoyer deux représentants aux états de Bigorre, rassemblant chaque année les représentants des trois ordres.

En 1470, les consuls de Campan obtiennent de Gaston IV, comte de Bigorre, le droit d'emprisonner. Il s'agit surtout pour eux de légaliser une pratique déjà existante.

Les Cagots de Campan

_sur_l'Adour_1.jpg.webp)

_3.jpg.webp)

Comme beaucoup de bourgs des Pyrénées, Campan a connu l'existence des Cagots, sorte d'exclus de la société, charpentiers de métier, qui étaient jusqu'au début du XXe siècle rejetés sur la rive droite de l'Adour. De nos jours, le pont qui relie les deux rives se nomme « pont des Cagots » ou « Pont des charpentiers »[40]. On note l'existence des cagots à Campan pendant plus de huit siècles[40].

Autour de 1580, les Cagots avaient construit une chapelle, Saint-Sébastien, au lieu-dit le Pré de Ferrand, à proximité du pont[40]. En 1597, un incendie endommagea l'église de Campan, les cagots reconstruisirent la charpente. Le 19 novembre 1694, un autre incendie violent détruisit l'église, la halle et 70 maisons. Les cagots vont reconstruire l'église et la halle de Campan, lieu d'un important marché aux bestiaux, qui datent de cette époque[40]. Classée monument historique depuis le 14 mars 1927 (lire infra), la halle est la plus ancienne des Hautes-Pyrénées.

Mais les cagots devaient rester, comme tous les cagots, à l'écart du reste des habitants : dans l'église Saint-Jean-Baptiste, construite par les cagots, une chapelle en fond de nef était séparée du reste de l'église, elle correspond à l'espace qui était imposé aux cagots. Cet espace contient un bénitier réservé aux cagots, situé du côté droit de l'ancien porche d’entrée, côté ouest de l’église en face du bénitier rond destiné au reste de la population[40].

Renaissance[3]

Les Guerres de Religion ont aussi un impact sur la vallée de Campan. La tentative de conquête de la Bigorre par le protestant Montgomery en 1568 n'atteint pas Campan, mais les murs du Castet sont quand même relevés. Le village participe à la création d'une armée catholique, par l'envoi de soldats, d'une vache et de 28 écus. En 1574, une réconciliation entre catholiques et protestants est tentée par Anthoine de Gramont, chevalier de l'ordre du roi. En vain.

En 1582, les Campanois obtiennent d'Henri de Navarre le droit de tenir marché le vendredi, en échange d'y apporter leurs propres produits

À la fin du XVIe siècle, entre 1588 et 1589, une épidémie de peste s'abat sur la Bigorre, touchant Bagnères et Campan. Elle serait arrêtée par les dévotions des habitants de Bagnères et des autres communes auprès de Notre Dame de Médous, à la suite des ordres de Liloye, une jeune femme à qui la Vierge serait apparue.

L’élection des consuls du village est revue en 1594 par la rédaction d'un court règlement intérieur à la commune. Les Campanois cherchent à concilier l'exercice de la démocratie et les pouvoirs croissants des consuls tout en voulant éviter le népotisme.

À partir de 1600, un âge d'or commence pour la commune de Campan. Il y a 700 feux, soit 3 500 habitants sur toute la vallée, dont un tiers dans le Bourg. Le commerce entre et sort de la vallée : bétail et beurre en exportation, vin et blé en importation. L'Espagne contribue à la richesse, via l'emploi de Campanois comme travailleurs saisonniers ou via des échanges commerciaux permanents. S'installent à Campan des notaires, des avocats, des enseignants, des médecins (généralistes, chirurgiens, sages-femmes et apothicaire), des aubergistes, des meuniers, des artistes et même un orfèvre. Les professions plus manuelles comme maçon, serrurier, charpentier, menuisier, forgeron ne sont pas en reste. Enfin, des Campanois obtiennent des postes dans les hautes sphères de l’État, en particulier dans l'administration, la fiscalité et les Eaux et Forêts.

En 1607, Campan est rattaché à la Couronne comme bien patrimonial et la commune confirme ne connaître d'autre seigneur que le roi.

L’épidémie de peste de 1628, venant de Toulouse, épargne totalement la vallée. Ce n'est pas le cas de l’épidémie de 1653. Elle atteint Bagneres en août, puis Campan en septembre. Malgré les élixirs et onguents de l'apothicaire, malgré les efforts des capitaines de santé pour assurer la police sanitaire, malgré les soins apportés par les capucins de Médous, l’épidémie fait des ravages et remontre toute la vallée. Le hameau de la Seoube ne connaîtra qu'un seul survivant sur les 400 habitants. Les actes notariés sont divisés par 5 durant l'année. Cette peste vaudra aux Campanois d’être dispensés de l’impôt en 1654.

En 1694, un incendie ravage une grande partie du bourg : soixante-dix maisons, la halle et l'église sont la proie des flammes. L'incendie est dû à deux voleurs venant de la vallée de Neste. Poursuivi pour leurs larcins, ils mettent le feu à un cabaret mal famé dans le but de profiter de la confusion pour s’échapper. Les deux voleurs sont arrêtés par une battue dans les bois de l'Escaladieu, battue organisée par l'abbaye ainsi que les communes de Bonnemazon et Cieutat. Ils seront amenés à Toulouse où on les jugera et on les condamnera à être brûlés vifs.

En 1700, le célèbre ébéniste André-Charles Boulle intègre le marbre de Campan dans ses meubles en association avec de l'ébène, de l'étain, du cuivre et des écailles[41] - [42].

En 1728, 1762, 1774 et 1776, des femmes sont émancipées par leurs pères, devant notaire, pour qu'elles puissent agir, faire, négocier, en leurs noms propres. Les femmes auront un rôle particulier dans la vallée de Campan, puisque l’héritage d'une famille allait au premier enfant né, même s'il s'agissait d'une femme.

En 1784, Pierre Bernard Palassou écrit qu'une grotte à une inscription relate la visite en ce lieu de la comtesse de Brionne en 1766[43]. Heinrich August Ottokar Reichard précise que cette grotte est sur la rive droite de l'Adour au pied de la montagne grise[44]. Pierre Henri Valenciennes évoque quant à lui la disparition des stalactites de la grotte[45].

En 1779, Nicolas Gobet évoque à Campan la présence de mines de cuivre, concession des sieurs Thorin et Poli[46].

Révolution Française

Le 29 février 1776, le roi ordonne lors de son conseil à Versailles, la vente et l’aliénation à titre d'engagement de la seigneurie de Campan, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les Campanois se voient dans l'obligation de racheter leurs propres biens, en envoyant un syndic à Paris. Ils tentent de plaider leur cause à l'intendant d'Auch, commis par le roi, mais sans effet.

Quelques années plus tard, en 1779, les reformes du Roi sur les règlements municipaux arrivent à Campan. Ces réformes imposent un maire, un lieutenant du maire, deux échevins, six conseillers, un syndic et un greffier, en lieu et place des quatre consuls et deux gardes précédemment élus. Le maire sera nommé par le roi. La commune adresse une supplique au roi, proposant à Sa Majesté de lui accorder moyennant finances, la grâce d’élire tous les ans, conformément à l'ancien usage, six consuls distribués par quartier, sans maire ni lieutenant de maire. Le roi accepte en échange de deux mille livres. Cependant, il continue à s’intéresser à la commune. En 1782, il proroge au poste de premier consul le même Campanois que celui qui avait été élu à ce poste en 1780. Cette prorogation déplaît beaucoup aux habitants et au premier consul lui-même. Pourtant, lors de l’enquête sur les paroisses demandée par l’évêque de Bigorre en 1783, à la question "quel est le seigneur de la paroisse?", Campan répondra "Nous n'avons d'autre seigneur que le roi".

En 1780, les gens de Campan sont décrits au maréchal de Richelieu comme étant mutins, indépendants, et rendant le comte de Beaudéan très malheureux.

Ces mêmes années, les Campanois ont aussi des difficultés avec les abbés Fatta, puis Torné.

Époque napoléonienne

En 1820, Campan, avec 4 329 habitants, était la troisième agglomération du département après Tarbes et Bagnères-de-Bigorre. Cinquante moulins y fonctionnaient en 1825.

En 1821, Cyprien-Prosper Brard cite dans son ouvrage sur la minéralogie les trois types de marbres de Campan, le rouge, le vert et l'Isabelle[47]. Il cite également au muséum royal de Paris, dans la galerie des peintres anciens (salle de la Diane) quatre colonnes en marbre de Campan. Pierre Toussaint de La Boulinière écrit que le marbre de Campan est très utilisé sous Louis XIV et Louis XV, notamment pour le Grand Trianon et Versailles[48]. Le marbre de Campan est également utilisé par Barthélemy Prieur dans l'église des célestins de Paris pour le Monument du cœur du connétable Anne de Montmorency[49].

Grigori Vladimirovitch Orlov, en 1822, décrit les mœurs des habitants de Campan[50].

XXe siècle

Dans les années 1960, un village expérimental de vacances sera installé sur le hameau de Gripp, sous la maîtrise d'ouvrage de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, devenue depuis Elf Aquitaine, qui souhaitait proposer à ses personnels un lieu de villégiature d'hiver proche de La Mongie et une colonie de vacances d'été à la montagne pour leurs enfants. Ce village implanté en regroupait une vingtaine de maisons-bulles dues à l'architecte-urbaniste Jean-Benjamin Maneval. Ces bulles, préfabriquées en usine, ont été montées sur place sous la supervision de l'architecte ainsi qu'en témoigne un reportage photographique réalisé à cette occasion et mis en ligne par sa fille, Virginie[51]. Chaque unité était constituée de six coques assemblées entre elles et suspendues à une charpente métallique qui reposait sur un socle en béton supportant le plancher, le tout étant coiffé d'une calotte hémisphérique. Chaque bulle, d'une superficie de 36 m2, pouvait abriter jusqu'à six personnes et comprenait tout le confort moderne[52].

Le village expérimental a été démantelé en 1998 mais l'une des bulles (une blanche) a été acquise par le Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole pour son exposition en 2006. Un autre modèle de ces bulles datant de 1968, de couleur marron, a été exposé par la Galerie Rousse à la Triennale de Milan en 2015[53],[54].

Par le décret du , une partie de territoire de la commune d'Arreau est rattachée à la commune de Campan[55].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

La commune de Campan présente la particularité, assez rare en France, de comporter deux collèges électoraux pour les élections municipales : le bourg d'un côté et Sainte-Marie La Séoube de l'autre.

Liste des maires

_1.jpg.webp)

_1.jpg.webp)

La liste complète des maires de Campan a été fournie sur papier libre par la mairie, sur simple demande.

Intercommunalité

Depuis 2010, Campan appartient à la communauté de communes Haute-Bigorre créée en décembre 1994 qui réunit 24 communes[58].

Instances judiciaires et administratives

Campan relève de la juridiction de Tarbes pour le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal pour enfants, le tribunal de commerce, la cour d'assises, et le conseil de prud'hommes. Campan dépend de la Cour d'appel de Pau, du tribunal administratif de Pau et de la Cour administrative d'appel de Bordeaux[59].

Jumelages

Au 26 septembre 2014, Campan est jumelée avec[60] :

Banyeres de Mariola (Espagne) depuis 1996.

Banyeres de Mariola (Espagne) depuis 1996.

Pour les 20 ans du jumelage, les municipalités de Campan et Banyeres de Mariola se sont réunis pour conforter le jumelage en signant une nouvelle charte. La cérémonie a eu lieu à Campan le 9 juillet 2016[61].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[62]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[63].

En 2020, la commune comptait 1 304 habitants[Note 4], en diminution de 2,83 % par rapport à 2014 (Hautes-Pyrénées : +0,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

_1.jpg.webp)

La commune de Campan fait partie de l’académie de Toulouse, et donc de la zone C. Il existe à Campan deux écoles : une école maternelle publique dans le quartier du bourg et une école élémentaire publique dans le quartier de Sainte-Marie[66].

La commune accueille aussi deux antennes du centre Jean-Marie-Larrieu, un établissement médico-social public, dans un ensemble de bâtiments situé au nord du Bourg, dans le quartier Saint-Paul. La partie ITEPro peut accueillir 10 personnes de 12 à 16 ans et la partie IMPro contient 37 places de 12 à 20 ans[67]. Les populations concernées sont les enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés.

Les collèges et lycées les plus proches sont situés à Bagneres-de-Bigorre.

Santé

Il existe une pharmacie et deux médecins généralistes dans le quartier du bourg. Des infirmiers libéraux se sont aussi installés dans la vallée. L’hôpital le plus proche est à Bagneres-de-Bigorre. Il contient un service d'urgences.

Cultes

La paroisse de Campan fait partie du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il y a trois églises à Campan, qui reçoivent des services religieux réguliers : l’église Saint-Jean-Baptiste au bourg, l’église Sainte-Marie à Sainte-Marie et l'église Saint-Vincent-de-Paul de la Séoube. Le presbytère est situé dans le bourg.

La plus proche synagogue est à Tarbes, rue Gaston-Manent[68].

Il y a deux mosquées à Tarbes, l'une place Germain-Claverie et l'autre avenue Antoine-de-Saint-Exupéry[69].

La ville de Bagnères-de-Bigorre accueille un temple de l'Église protestante, avenue Prosper-Nogues[70].

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le nombre de ménages fiscaux de la commune était égal à 679 et le revenu fiscal médian par ménage était de 24 872 €[71].

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2011, Campan comptait 256 établissements : 74 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 15 dans l'industrie, 28 dans la construction, 101 dans le commerce-transports-services divers et 38 relatifs au secteur administratif[72].

En 2013, 9 entreprises ont été créées à Campan[72].

Autres

Dans le passé, les principales ressources étaient le bois, le marbre et l'élevage qui produit le lait, le beurre et la laine. Le bois, le beurre et la laine sont d'ailleurs représentés en bas-relief sur le monument aux morts du Bourg. Avant même le XVIIIe siècle, le beurre est reconnu pour sa qualité. D'après les Glanages de Larcher (1696-1777), le beurre de la vallée de Campan est "beaucoup meilleur qu'en aucun autre endroit des montagnes de Bigorre" (tome IX, page 60).

Depuis, la fin du XXe siècle, le marbre n'est plus une ressource de la commune. Actuellement, le tourisme complète les ressources agricoles et sylvicoles. Depuis 2005, un concours de la race caprine des Pyrénées a lieu tous les ans lors de la foire de Sainte-Marie-de-Campan.

Culture locale et patrimoine

La Halle de Campan

_1.jpg.webp)

La halle était le lieu d'un important marché aux bestiaux. Elle date du XVIe siècle : un délibéré du 10 juillet 1569[3] lance la construction. Elle est classée monument historique depuis le 14 mars 1927[73]. La halle est couverte d'un toit en ardoise. Elle est complètement fermée sur 2 côtés, nord et ouest. La charpente en bois est soutenue par 13 colonnes rondes en pierre et 2 murs pleins.

Le côté sud de la halle donne sur une fontaine en pierre de 2 fois 4 jets. Cette fontaine est construite en 1628. Le sommet de la fontaine, de forme pyramidale est fabriqué par Jean Borgella, élève des Ferrères[3], en marbre rose de Payolle. La fontaine est inscrite dans le registres des monuments historiques, dans le même lot que la halle.

Depuis la fin du XXe siècle, la Halle est utilisée pour quelques manifestations culturelle et pour un marché touristique chaque dimanche des mois de juillet et aout[74].

Patrimoine religieux

- Église Saint-Jean-Baptiste de Campan : elle a été construite au XVIe siècle et consacrée en 1548. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1972[75]. L’église a été détruite lors d'un incendie en 1694. Sa reconstruction a démarré immédiatement. Une ébauche de cloître (2 côtés seulement), située au sud de l'église, fait partie du même Monument Historique. Elle contient un retable de style baroque installé dans la nouvelle église en 1700, œuvre de l'école des frères Ferrère d'Asté[3].

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie-de-Campan. Inscrite aux monuments historiques depuis 1989[76]. Clocher carré adossé à une nef unique. Cette église est moins haute et moins grande que celle du Bourg. La décoration intérieure fait la part belle au bois, plutôt qu'à la pierre ou au plâtre. Le porche extérieur, sur le côté sud, est lui aussi protégé, faisant partie du lot Monument Historique. Il est composé de sept arcades de plein cintre en marbre.

- Église Saint-Vincent-de-Paul de la Séoube.

- Église Saint-Michel de Gripp.

- Sélection de vues des églises.

Saint-Jean-Baptiste de Campan. _1.jpg.webp)

Saint-Vincent-de-Paul de la Séoube. _1.jpg.webp)

Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie-de-Campan. _(Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es)_1.jpg.webp) Église Saint-Michel de Gripp

Église Saint-Michel de Gripp

Le monument aux morts de Campan

Sculpté par Edmond Chrétien, artiste bordelais, et érigé en 1926, devant le portail principal de l'église, le monument aux morts de Campan se distingue par son aspect sobre et émouvant.

Hormis les dates et la liste des morts, le monument ne contient aucune référence à la guerre : ni soldat, ni arme.

Loin des soldats héroïques qui ornent bien des monuments en France, la statue qui le domine représente une femme en deuil, au visage pratiquement invisible, et qui porte le vêtement de deuil traditionnel de la vallée, le long capulet noir.

Ce monument rassemble dans un même hommage les morts des guerres du XXe siècle pour chacune des sections de la commune : le Bourg, Sainte Marie et la Séoube.

Enfin des bas-reliefs évoquent la paix retrouvée à travers les représentations des trois principales richesses de la commune : le bois, le beurre, la laine.

- Sélection de vues des monuments aux morts.

_1.jpg.webp)

Campan _1.jpg.webp)

St-Marie-de-Campan _1.jpg.webp)

La Séoube

La forge de Sainte-Marie-de-Campan

Un des hauts lieux du Tour de France.

Eugène Christophe, dit le Vieux Gaulois, y répara la fourche de son vélo lors de l'édition de 1913. Une plaque sur la façade le rappelle. Le 18 juillet 2014, une statue en bronze représentant le cycliste brandissant sa fourche a été inaugurée sur la place de Sainte-Marie-de-Campan[77].

Payolle

Le plateau de Payolle et son lac constituent un espace de loisirs été comme hiver. On y pratique le ski, la randonnée pédestre ou en raquettes, l'équitation, la pêche et même le dévalkart…

Autres lieux

Les chapelles :

- Chapelle Saint-Joseph de Nabaillet ;

- Chapelle Saint-Roch de Campan ;

- Chapelle Saint-Roch de Sainte-Marie de Campan ;

- Chapelle Saint-Joseph de l'Espiadet ;

- Lavoirs.

- Sélection de vues des chapelles.

_1.jpg.webp)

Chapelle Saint-Joseph de Nabaillet _1.jpg.webp)

Saint-Roch de Campan _1.jpg.webp)

Saint-Roch de Sainte-Marie de Campan _(Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es)_1.jpg.webp) Chapelle Saint-Joseph de l'Espiadet

Chapelle Saint-Joseph de l'Espiadet

- Sélection de vues des lavoirs en 2017.

_1.jpg.webp)

Le lavoir (Rue du lavoir) _3.jpg.webp)

Le lavoir (Pé de Hourquet)

Équipements culturels

Le bourg, ainsi que les hameaux de Galade, Sainte-Marie et la Séoube sont équipés de salles publiques permettant des rencontres associatives et des prestations culturelles. La plus grande de ces salles est celle du bourg. Dernièrement, elle a été rénovée afin de permettre un accès et une utilisation plus aisés pour les personnes à mobilité réduite.

Il existe dans le quartier du bourg, un musée nommé « Le carrefour des patrimoines »[78], créé et géré par la « Société des Amis de Mme Campan » (association loi 1901 créée le 11 février 1997[79]). Le musée, actuellement situé dans les locaux de l'ancienne école primaire du bourg, présente une histoire de la vallée, via des reproductions de photos et une exposition permanente d'objets et de costumes traditionnels. Les visites peuvent être commentées, à la demande des visiteurs.

Patrimoine artistique

La vallée de Campan possède des spécificités dans les Arts et Traditions Populaires, que ce soit au niveau des danses, des chants ou des costumes.

L'ouvrage "Enta Dançar Bigorra", édité par la Fédération des œuvres laïques des Hautes-Pyrénées, liste ainsi sept danses traditionnelles collectées par Marinette Aristow-Journoud : Eths berrets, Chiroli, Eth Vielh Jano, Mair mair, Berogina, L'escargòlh et Eras cintas. Ces danses sont cités dans les écrits de Philadelphe de Gerde. Dans l'ouvrage "Chansons populaires des Pyrénées françaises, traditions, mœurs, usages" de Jean Poueigh, plus ancien que les recherches de M. Aristow-Journoud, on trouve des références à certaines de ces danses en tant que chansons : Mair mair et Berogina.

Ces chants et danses sont maintenus vivants et présentés au public par le groupe folklorique "Les Pastourelles de Campan" lors de spectacles estivaux[80] ou d’évènements particuliers[81].

Fêtes communales

Les fêtes patronales sont différentes en fonction des quartiers.

La fête du bourg a lieu pour la Saint-Jean, le 24 juin. Conformément à la tradition, un grand feu est allumé et béni par le curé de Campan. Il s'ensuit une marche aux lampions et un feu d'artifice[82]. La fête du quartier de Sainte-Marie a lieu le 15 août, le jour de l'Assomption de la Vierge Marie.

La fête des Mariolles

En 1991, la confrérie des Mariolles est fondée et intronise ses premiers membres. Les Mariolles, nommés ainsi en l'honneur de Dominique Gaye-Mariolle, sont choisis pour avoir rendu service à la vallée du Haut-Adour et/ou à la commune de Campan dans un état d'esprit de dynamisme, de volonté, d’abnégation et d’humour.

Chaque année, le second dimanche de juillet, à l'occasion de la fête des Mariolles, de nouveaux Mariolles sont intronisés. Les nouveaux venus sont choisis par les membres de la confrérie. Par décision tacite des membres, les personnalités politiques en activités ne peuvent pas être intronisés. La fête des Mariolles se déroule du vendredi soir au dimanche soir et propose des bals, des repas musicaux, un passe-rue et des spectacles folkloriques. Ces animations sont assurés par Eths Autes et les Pastourelles de Campan (respectivement groupe de musique traditionnelle et compagnie d'arts et traditions populaires), ainsi que par d'autres groupes folkloriques de France et d'autres pays.

C'est à l'occasion de la fête des Mariolles que les Mounaques sont installées dans les quartiers de Campan.

Les mounaques de Campan

Autrefois, lorsqu'un homme de la vallée de Campan se mariait en dehors de la norme, par exemple un veuf qui épousait une jeune fille, il était l'objet d'un « charivari », manifestation de moquerie assez violente. Le couple était représenté sous forme de poupées grossières, les mounaques (de l'occitan monaca, la poupée).

Depuis quelques années, un atelier de fabrication de mounaques a ouvert. Fondé par Maryse Bouyrie et Marie-Madeleine Ortéga, initialement situé à la Séoube, il se situe depuis 1999 au cœur de Campan, dans une maison achetée par le conseil municipal, la maison « la Clairefontaine ». Dans un premier temps, cet atelier confectionnait uniquement des mounaques à taille humaine pour exposer dans le village. Plus tard, il a aussi servi à fabriquer des mounaques de taille plus modestes destinées à être vendues aux visiteurs.

Chaque année, de début juillet à mi-septembre, on peut voir à divers endroits du village (jardins, balcons, monuments, places, etc.) des mounaques à taille humaine.

- Mounaques de la commune de Campan

- Mounaques de la commune de Campan été 2021

Mounaque 2021: le mariage.

Mounaque 2021: l'orchestre.

Mounaque 2021: au balcon.

Mounaque 2021: en attendant le passage des coureurs.

Personnalités liées à la commune

- Madame Campan (1755-1822). Elle porte ce nom conservé par son mari, Pierre-Dominique François Berthollet-Campan, et qui était, ainsi que son père Pierre-Dominique Berthollet dit Campan, né dans la vallée[83] en 1685[3].

- Jean-Pierre Dauphole : homme politique, natif de Campan.

- Dominique Gaye Mariolle, célèbre sergent des sapeurs de la Garde impériale.

- Yvonne Arène (1899-1988), une des créatrices de la station de ski de La Mongie. Fondatrice des pastourelles de Campan.

- Bruno Schmeltz est un peintre français basé dans les Pyrénées, dans la vallée de Campan.

- Louis Le Bondidier est un pyrénéiste et collectionneur français, fondateur et premier conservateur du Musée pyrénéen de Lourdes. Il est indissociable de son épouse, Marguerite Liouville, dite Margalide.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'argent mantelé de sinople, aux trois sapins brochant de l'un en l'autre, au chef de gueules chargé de trois campanes d'or, colletées du champ, soutenu d'une divise ondée du même.

|

|---|---|---|

| Détails | Les sapins rappellent un des éléments qui ont fait la fortune de la commune : le bois. Les cloches rappellent l’élevage, qui se rapporte aux autres ressources de la vallée : le beurre et la laine. La triple répétition des éléments se rapporte au trois grands pôles de la commune : le bourg, le quartier de Sainte-Marie et le quartier de la Séoube. Le blason peut être confirmé par le site officiel de la commune. |

Les environs

- La ville la plus proche est Bagnères-de-Bigorre, sous-préfecture des Hautes Pyrénées et ville thermale.

- Les grottes de Médous, grottes naturelles, sans trace de présence humaine préhistorique, creusées par une rivière souterraine résurgence de l'Adour.

- Le col d'Aspin (1 489 m) et le col du Tourmalet (2 115 m), cols de montagne, connus des cyclo-touristes.

- La station de ski alpin de La Mongie et celle de ski de fond de Payolle-campan.

- Les Baronnies, région naturelle du piémont pyrénéen, contenant le gouffre d'Esparros.

- Le pic du Midi de Bigorre, 2865 m, siège d'un observatoire scientifique et accessible toute l'année aux touristes.

- le village de Nestier avec son calvaire du Mont-Arès (XIXe siècle) et sa piscine naturelle.

- La ville de Lourdes, cité mariale et centre de pèlerinage catholique.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Jacques Agostini, Calendrier historique de Campan et son canton, Histodif, 1993, 240 p. (ISBN 2841260208)

- Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail, Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées intégrant les travaux de Jacques Boisgontier, Conseil Général des Hautes Pyrénées, 2000, 348 p. (ISBN 2951481012).

- Abbé Colomez, Histoire de la Province et Comté de Bigorre écrite vers 1735, Lafitte Reprints, 285p.

- [Ternet et al. 1995] Yves Ternet, Pierre Barrère et Élie-Jean Debroas, Notice explicative de la feuille Campan à 1/50000 no 1071, Orléans, BRGM, , 80 p. (ISBN 2-7159-2053-9, lire en ligne [PDF] sur ficheinfoterre.brgm.fr).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Le site officiel de la mairie de Campan

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Par exemple, les colonnes de la cour de Trianon, l'escalier de la Reine.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Campan » sur Géoportail (consulté le 3 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- « Campan face au risque majeur », sur macommune.prim.net (consulté le ).

- Jean-Jacques Agostini, Calendrier historique de Campan et son canton : Asté, Beaudéan, Campan, Gerde, Paris, Histodif, , 240 p. (ISBN 2-84126-020-8).

- Institut national de l'information géographique et forestière, Répertoire géographique des communes, [lire en ligne].

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Campan », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « l'Adour »

- « Fiche du Poste 65123001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « CG65 - Les transports interurbains », sur Conseil général des Hautes Pyrénées (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bagnères-de-Bigorre », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Bagnères-de-Bigorre », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Campan », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) 2020 – 2029 », sur www.hautes-pyrenees.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Campan », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Préparer son kit d’urgence. », sur www.gouvernement.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Risque avalanche.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail, Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées intégrant les travaux de Jacques Boisgontier, Conseil Général des Hautes Pyrénées, 2000.

- Montre Bigorre

- Enquête Bigorre ; 1313, Debita regi Navarre

- pouillé de Tarbes

- Procuration Tarbes

- censier de Bigorre).

- carte de Cassini)

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le )

- « Bulletins municipaux de Campan », sur Site officiel de Campan (consulté le ).

- « Informations sur la commune de Campan », sur http://www.passion-bigorrehp.org/infoscampan.html (consulté le ).

- Cabinet. Notice no 9552, base Atlas, musée du Louvre.

- Autre cabinet. Notice no 9575, base Atlas, musée du Louvre.

- Pierre Bernard Palassou - Essai sur la minéralogie des Monts-Pyrénées - Chez Didot jeune, Libraire, 1784 - Lire en ligne.

- Heinrich August Ottokar Reichard - Guide classique du voyageur en France: dans les Pays-Bas et en Hollande - Chez Audin 1827 - Lire en ligne.

- Pierre Henri Valenciennes - Élémens de perspective pratique, à l'usage des artistes [&c.]. - édité en 1820 - Lire en ligne.

- Nicolas Gobet - Les anciens minéralogistes du royaume de France: avec des notes - Lire en ligne

- Cyprien-Prosper Brard - Minéralogie appliquée aux arts ou, Histoire des minéraux qui sont employés dans l'agriculture, l'économie domestique, la médecine; la fabrication des sels, des combustibles et des métaux; l'architecture et la décoration; la peinture et le dessin; les arts mécaniques; la bijouterie et…, Volume 2 --Mme -Madame&f=false Lire en ligne.

- Pierre Toussaint de La Boulinière - Itinéraire descriptif et pittoresque des Hautes-Pyrénées françoises: jadis territoires du Béarn, du Bigorre, des Quatre-Vallées, du Comminges, et de la Haute-Garonne, Volume 2 - Édition Librairie de Gide Fils, 1825 - Lire en ligne.

- Notice no 1877, base Atlas, musée du Louvre.

- Grigori Vladimirovitch Orlov - Titre Voyage dans une partie de la France ou lettres descriptives et historiques adressées à Me la comtesse Sophie de Strogonoff, Volume 2 - Édité chez Bossange père, 1824 Lire en ligne.

- « Juillet 1967 - Installation des 10 premières Bulles Six Coques à Gripp », sur BubbleMania, (consulté le ).

- Jacques Beauffet, conservateur en chef (dossier pédagogique), Bulle six coques de Jean Benjamin Mandeval, Saint-Etienne Métropole, Musée d'art moderne et contemporain, .

- jousseblog, « GALERIE JOUSSE ENTREPRISE @ ARTS & FOOD, LA TRIENNALE DE MILAN | Jousse contemporary » (consulté le ).

- (en) « The Bubble House by Jean-Benjamin Maneval - 1963 », sur Inexhibit (consulté le ).

- Décret no 2019-261 du 29 mars 2019 portant modification des limites territoriales de communes et de cantons du département des Hautes-Pyrénées.

- Une stèle, situé dans la cour de la mairie, rend hommage à "Jean Ludovic Larrieu, inspecteur général des Eaux et Forêts, commandeur de la Légion d'honneur, décédé accidentellement au service de la commune". La base Leonore, qui regroupe les personnes décorés de la Légion d'honneur, fait référence à Jean Marie Alphonse Jacques Larrieu, né à Campan, chevalier de la Légion d'honneur (et non commandeur). Les dates de décès correspondant, on peut supposer qu'il s'agit de la même personne, ce qui implique une erreur (volontaire ou non) sur la stèle.

- Delphine Pereira, « Alexandre Pujo-Menjouet élu maire », La Dépêche du Midi, (lire en ligne).

- « Historique », sur haute-bigorre.fr (consulté le )

- « Liste des juridictions compétentes pour une commune », sur Site du ministère de la Justice et des libertés (consulté le ).

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des Affaires étrangères (consulté le ).

- « Campan et Banyeres de Mariola : une belle amitié », sur https://www.ladepeche.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Annuaire de l'Éducation nationale » (consulté le ).

- « Personnes Handicapées Centre Jean-Marie Larrieu, IME - ITEP - SESSAD Campan (Midi-Pyrénées) » (consulté le ).

- « Consistoire | Les synagogues » (consulté le ).

- « Islam | Annuaire Islamique des Mosquées & Restaurants Halal » (consulté le ).

- « Églises locales / Découvrir les protestants - Sud-Ouest » (consulté le ).

- « Fichier RFDM2011COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2011 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Commune de Campan (65123) - Dossier complet », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Notice no PA00095359, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Les marchés dans la vallée de Campan », sur Site Officiel de la Commune de CAMPAN (consulté le ).

- Notice no PA00095357, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095358, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Statue Eugène Christophe : l'œuvre d'un homme seul », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Description de la vie des montagnards de Campan » (consulté le ).

- « Les annonces du JO Association » (consulté le ).

- « Les traditions en chant et en danses avec Les Pastourelles », sur www.ladepeche.fr (consulté le ).

- « Un beau baptême pour le lac de Payolle », sur www.ladepeche.fr (consulté le ).

- « La fête du village a fait le plein » (consulté le ).

- Madame Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, Reine de France et de Navarre, tome 1., Henri Colbrun et Co.., .