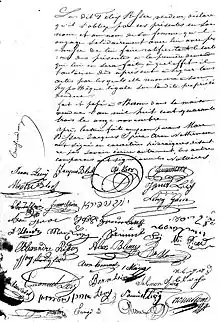

Acte notarié

L’acte notarié, parfois appelé acte notarial, est un acte juridique solennel établi et signé (fait et passé) par un notaire à la demande du comparant, son client. De par sa nature d’officier public (plus précisément officier ministériel), le notaire, en respectant certaines formes et normes, lui confère le caractère d’authenticité d’un acte de l’autorité publique : on parle alors d’acte authentique. L’acte fait foi — jusqu’à inscription de faux — de son contenu constaté par le notaire, vaut titre exécutoire et assure la date de sa passation (date certaine). Il peut ainsi servir d’instrument de preuve devant les juridictions, par exemple comme titre de propriété d’un bien : on parle alors d’acte instrumentaire.

Les actes notariés comportent généralement plusieurs pages puisqu’ils doivent préciser l’identité des comparants, décrire précisément les biens qui sont généralement l’objet de l’acte et enfin les clauses complètes qui devront être respectées à cet égard. L’acte notarié comporte trois parties principales :

- protocole (initial) - préambule récitant le nom et la titulature du notaire instrumentant ainsi que la formule de comparution ;

- corps - texte intégral renfermant l’exposé et le dispositif d’un accord, d’une déclaration de volonté ou d’un constat ;

- eschatocole ou protocole final - clôture annonçant les responsables de l’acte, lieu, date et signatures des parties.

Le notaire tient parallèlement à la rédaction des actes un ensemble de dossiers de client qui n'ont ordinairement aucune utilité et valeur hors du cadre de son office. Le dépôt de ces dossiers aux Archives est cependant conseillé et pratiqué.

Formes d’instrumentation

On distingue l’acte reçu en minute, ou l’acte en minute, de l’acte délivré en brevet, ou l’acte en brevet.

L’acte en minute est un acte public avec conservation obligatoire dans le protocole du notaire à son étude. Le notaire dresse l’original non signé appelé minute, ensuite il en délivre aux comparants la copie exécutoire, autrefois appelée la grosse, signée et revêtue de la formule exécutoire. Le notaire peut aussi leur expédier des reproductions appelées copies authentiques, autrefois expéditions. Les minutes font partie de l’étude du notaire et sont transmises avec elle. Les dispositions légales fixent le délai de conservation obligatoire et les conditions de dépôt aux archives.

Depuis longtemps, la loi impose aux notaires la tenue des répertoires des minutes qu'ils produisent et détiennent. Le , l'intendant de Bretagne a rendu une ordonnance « condamnant le sieur Bargain, notaire, à 200 livres d'amende pour n'avoir pas tenu un répertoire de ses actes »[1].

L’acte en brevet n’est passé qu’en une seule forme, l’original signé par les parties et le notaire, et remis directement aux comparants sans le conserver.

Pour les notariats influencés, au moins en partie, par le Code civil autrichien, on répartit aussi les actes selon les deux objets possibles de l’instrumentation :

- l’acte dispositif (autr. Notariatsakt, néerl. partij-akte, esp. escritura pública) : la mise par écrit d’une déclaration de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes entendent produire un effet de droit (déclaration unilatérale, contrat, libéralité, mutation de propriété) ;

- l’acte probatoire (autr. Notariatsprotokoll, néerl. proces-verbaal-akte, esp. acta notarial) : une constatation portant sur des faits matériels susceptibles de conséquences juridiques (inventaire, procès-verbal de l’état d’un immeuble, du déroulement d’une assemblée, de déclarations faites devant notaire, du savoir du notaire lui-même).

Typologie générale des actes notariés

Les actes notariés peuvent se répartir en plusieurs catégories[2], lesquelles mènent à des recherches très variées sur l’histoire des familles, celles des entreprises, des techniques, sur l’histoire de l’art, etc. D’abord les actes familiaux (inventaires après décès, liquidation, partage, adjudication, apposition de scellés, etc.), et ceux concernant la propriété (comme les ventes d'immeuble, les échanges, les partages successoraux, etc.) classés ici dans un ordre alphabétique :

- accord : se dit d’une convention de deux personnes ou plus, soit pour accomplir ou acquérir, donner ou faire un contrat qui concerne les points ou matières litigieuses, mais aussi un constat à l’amiable fait entre deux ou plusieurs personnes qui promettent d’effectuer ce à quoi ils s’obligent par ledit accord qui met fin à un différend.

- acquiescement

- adjudication

- apposition de scellés

- apprentissage : acte notarié qui donne lieu à un contrat d’apprentissage qui est un acte par lequel un apprenti (et ses parents le plus souvent) et un maître s’engagent réciproquement : le maître à enseigner son art, son métier, son industrie pendant un temps déterminé et moyennant un prix convenu ; l’apprenti promet assiduité, travail, attention et égards pour son maître et payement du prix d’apprentissage au terme fixé.

- approbation

- arrangement de famille

- assignation

- assurance

- attestation (de bonne vie et mœurs, etc.)

- aveu

- bail

- bilan

- brevet de retenue

- certificat

- cession

- cession de marché

- codicille

- commandement

- commission

- comparution d'héritiers

- compromis

- comptes (arrérages, d'exécution testamentaire, de tutelles, etc.)

- concession

- confirmation

- congé

- consentements (à mariage, etc.)

- contrats (d'apprentissage, de mariage, etc.)

- convention

- curatelle

- déclarations

- délégation

- dépôt de bilan

- devis et marchés

- dissolution

- don mutuel

- donations (entre vifs, viagère, entre époux, etc.)

- échange

- émancipation

- engagement

- enregistrement

- état de créanciers

- exécution testamentaire

- extinction

- extrait

- fondation

- fraternité

- hommage

- indemnité

- inventaire après décès

- legs

- licitation

- liquidation

- mainlevée

- mariage

- nantissement

- nomination

- notification

- notoriété

- obligation

- oppositions (à mariage, etc.)

- ordre

- partage

- pension viagère

- permission

- prestation de serment

- prêt

- prise de possession

- procuration

- procès-verbal

- profession de foi

- profession religieuse

- promesse (de mariage, de vente, etc.)

- protestation

- quittance

- récolement

- reconnaissance (de dette, de paternité, etc.)

- rectification

- règlements des successions (inventaires après décès, liquidation, partage, etc.)

- renonciation

- rentes (constitution, foncière, viagère, etc.)

- résignation

- résiliation

- résolution

- rétrocession

- révocation

- séparation volontaire

- sommation

- soumission

- sous-bail

- substitution

- succession

- sursis

- testaments (olographe, etc.)

- tontine

- traité d'office

- transaction

- tutelle

- vente

Caractéristiques et utilité

Certains actes ne sont valables que s'ils ont été passés devant notaire (constitution de société en Belgique, contrat de mariage)

Pour d'autres, le passage devant notaire n'est pas obligatoire mais avantageux. Ainsi tout acte qui doit être transcrit aux hypothèques doit être notarié. Sinon il n'aura de valeur qu'entre les signataires.

De façon générale, le grand avantage des actes notariés, comme de tous les actes authentiques, est d'avoir:

En Belgique

Forme

La Loi organique du notariat, dite « Loi de Ventôse » règle en sa section de la forme des actes authentiques.

Retenons surtout que :

- Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres.

- Ils doivent être signé par un notaire territorialement compétent et non apparenté aux parties.

- Il ne doit plus être lu intégralement mais doit être commenté.

- L'acte fait mention du lieu de sa passation et de la date.

Les testaments authentiques et les testaments à forme internationale requièrent la présence de deux témoins ou, pour les testaments authentiques, d'un second notaire.

L'acte peut être dressé :

- En minute. Le notaire ne peut se défaire de l'original mais peut en délivrer des expéditions ou des grosses.

- En brevet. Le notaire peut en remettre l'original.

Enregistrement

En vertu de l'article 19 du Code des droits d'enregistrement, tout acte notarié doit être soumis à l'enregistrement dans les quinze jours sous peine d'amende à charge du notaire.

En France

Historique

Le notariat est apparu en France dès le XIe siècle, les plus anciens actes sont rédigés en langue locale ou en latin et nécessitent de bonnes aptitudes en paléographie pour les déchiffrer[3]. À la suite de la Révolution, les offices de notaire ne sont plus transmis par hérédité. Les notaires royaux, apostoliques et seigneuriaux sont supprimés au profit des notaires publics[4]. La loi du 25 ventôse an XI organise le notariat français. Certains actes ne sont alors plus délivrés qu'en brevet à l'instar des sommations respectueuses précédant un mariage. On distingue en effet la minute qui est l'acte authentique, conservée par le notaire, la grosse qui est la copie remise aux parties et enfin le brevet qui est un acte rédigé sur le champ et remis aux parties et ne figure pas à la minute. De plus les notaires doivent conserver leurs minutes[3].

On dénombre 145 types d'actes notariés. Les principaux pouvant être cités, notamment ceux intéressant les généalogistes, sont le contrat de mariage, le testament, l’inventaire après décès, le bail agricole, l’acte de vente et l'acte de donation. Dès 1791 et jusqu'à aujourd'hui on trouve également la déclaration fiscale de décès et la déclaration de succession[5].

Lors d'une recherche, il est généralement assez aisé de remonter dans les archives des minutes jusqu'au début du XVIIe siècle. Durant le XIXe siècle, de nombreuses chambres de notaires encouragent au dépôt des minutes aux archives départementales, ce qui sera instauré par la loi du pour les archives notariales de plus de cent ans. Certaines archives sont déposées mais pas encore classées et donc non communicables au public[4].

Registres de contrôle et enregistrement des actes

Le registre de contrôle et enregistrement des actes est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour retrouver un acte dont on ne connaît ni la date ni le lieu ni le nom du notaire. Ce sont des tables nominatives qui permettent ensuite de se reporter aux minutes du notaires, qui elles sont chronologiques[6].

On en trouve trois types[6] :

- Avant 1693 et jusqu’à la Révolution : registres des insinuations judiciaires

- De 1693 à 1791 : registres du contrôle fiscal et de l’insinuation fiscale des actes

- Après 1791 : registres de l’enregistrement et les tables du contrôle des actes.

En l'absence de table, il faut consulter les minutes page par page ce qui rend une recherche très fastidieuse et longue. L'enregistrement, aussi appelé insinuation, est obligatoire et permet en même temps de collecter des taxes[7].

À la suite d'un édit de , les actes reçus par les notaires et les exploits d’huissiers sont soumis à la formalité du contrôle. Par un édit d' les actes sous seing privé sont également soumis au contrôle car ils peuvent être produits en justice[8]. En 1703 un nouvel édit instaure l'insinuation selon le tarif (donation, legs, etc.) et l'insinuation selon le centième denier qui est un droit de 1 % perçu sur les mutations immobilières[9].

L'insinuation fiscale a un caractère public et tout le monde peut demander à la consulter, ce qui n'est pas le cas du contrôle qui est réservé aux parties. Certains actes sont à la fois contrôlés, insinués selon le tarif et insinués judiciairement[10].

À la suite de la Révolution, le système est en grande partie maintenu. Néanmoins un décret du supprime les insinuations judiciaire et fiscale ; le contrôle est maintenu mais est dénommé enregistrement. La déclaration de décès et le cas échéant celle de succession deviennent obligatoires[11].

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Philippe de Montjouvent, Dépouiller les archives de notaires, Autrement, (ISBN 2746704994)

Notes et références

- Source : C 2192.

- Livret de visite de l’exposition "Des minutes qui font l'Histoire" présentée à l’Hôtel de Soubise à l’occasion des 80 ans du Minutier central des notaires de Paris par les Archives nationales du 12 avril au 16 juillet 2012 (voir plus particulièrement la troisième partie sous forme d’abécédaire de Apprentissage [contrat d’] à Vente)

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 12.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 14.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 9.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 18.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 20.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 21.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 22.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 23.

- Philippe de Montjouvent 2004, p. 24.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :