Risque d'inondation dans le Loiret

Le risque d'inondation est un des risques majeurs susceptibles d'affecter le département du Loiret (région Centre-Val de Loire, France). Il se caractérise par la possibilité qu'un aléa de type inondation se produise et occasionne des dommages plus ou moins importants aux personnes, aux biens ou à l'environnement sur le territoire départemental.

|

Risque d'inondation dans le Loiret

| |

| |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Centre-Val de Loire |

| Département | Loiret |

| Inondations historiques | |

| Loire | 1846, 1856, 1866, 1907 |

| Loing | 1910, 2016 |

| Ouanne | 1910, 2016 |

| Essonne | 1983, 2016 |

| PPRI | |

| Loire | Val d'Ardoux (10), val d' Orléans agglo (13), val d'Orléans amont (16), val de Sully (11), val de Gien (6), val de Briare (6) |

| Loing | AME (12), Loing amont (6) |

| Ouanne | Vallée de l'Ouanne (5) |

| Essonne | Vallée de l'Essonne (9) |

| TRI | |

| Orléans | 27 communes |

| Événement fréquent | < 50 h |

| Événement moyen | 67 000 h |

| Événement exceptionnel | 69 000 h |

94 communes sont reconnues comme vulnérables au risque d'inondation dans le dossier départemental des risques majeurs du Loiret : 62 à une crue de la Loire, 9 de l'Essonne, 27 du Loing et 6 de l'Ouanne. Parmi celles-ci deux sont vulnérables aux crues de deux aléas inondation : Gy-les-Nonains à une crue de l'Ouanne et du Loing et Beaulieu-sur-Loire à une crue de la Loire et à des coulées de boues dans le Sancerrois.

Les crues de la Loire représentent un cas à part par le volume considérable d’eau qu’elles peuvent apporter, la superficie des zones qu’elles peuvent submerger et par l’ampleur des dégâts qu’elles peuvent provoquer. Il existe trois types de crues de Loire : les crues océaniques, les crues cévenoles et les crues mixtes. Les inondations historiques de 1846, 1856 et 1866 correspondent à des crues mixtes.

Pour se protéger de ces inondations, des digues ont été construites. D'abord de simples turcies au Moyen Âge, puis des levées, toujours plus hautes. En 2016 le système d'endiguement de la Loire dans le Loiret est constitué de 164 km dont 94 % sont des digues domaniales, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État (154 km). Ces digues sont hétérogènes et fragiles et doivent être entretenues et renforcées. À défaut d'entretien elles pourraient rompre et occasionner une inondation dont les conséquences seraient bien supérieures à celles des inondations du XIXe siècle, du fait de l'augmentation de l'urbanisation dans les vals.

La stratégie nationale de lutte contre les inondations définie en , qui intègre elle-même des démarches de prévention antérieures, est déclinée localement. Différentes études ont permis de mieux appréhender la vulnérabilité du territoire. Les 27 communes des vals d'Orléans ont en particulier été définies comme territoire à risques importants d'inondation. Un Plan de prévention du risque d'inondation a été élaboré pour l'ensemble des communes soumises à un risque majeur d'inondation tant de la Loire que de l'Ouanne, du Loing ou de l'Essonne. Les maires sensibilisent la population au risque d'inondation au travers des DICRIM et se préparent à une gestion de crise en élaborant un PCS, même si le taux d'élaboration n'est en 2017 pas encore optimal.

Enfin le développement de la gouvernance et des maîtrises d’ouvrage est un volet important de cette stratégie, d'autant que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), promulguée le , attribue au bloc communal (communes et intercommunalités), à compter du , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » couplée avec un transfert avant 2024 des ouvrages hydrauliques domaniaux, à savoir des 154 km de digues appartenant à l'État. L'enjeu est donc de définir la ou les structures qui vont pouvoir gérer cette nouvelle compétence avec les ouvrages associés et définir ses modalités de financement, pour la plus grande sécurité des habitants du Loiret.

Réseau hydrographique

Chacun des cours d'eau du Loiret est susceptible d'entrer en crue à la suite d'importantes précipitations et occasionner des dommages plus ou moins importants selon les volumes d'eau transportés et l'occupation des territoires inondés.

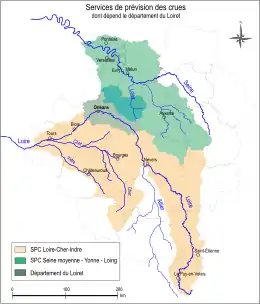

Le réseau hydrographique du Loiret comprend plus de 4 800 kilomètres de cours d’eau non domaniaux, 140 kilomètres de cours d’eau domaniaux (la Loire et l'aval du Loiret) et 470 kilomètres de canaux[Note 1] - [1]. Le département du Loiret est un département de plaine, sans relief marqué. Il est partagé entre deux bassins fluviaux, celui de la Seine et celui de la Loire. Le réseau hydrographique est donc axé selon la topographie de ces deux bassins versants : au nord du département, le Loing et l'Essonne qui appartiennent au bassin de la Seine coulent vers le Nord. Au sud du département, les cours d’eau rejoignent la Loire[1].

Le réseau de canaux du département (environ 470 km) est composé du canal de Briare, d’Orléans, du Loing, et du canal latéral à la Loire ainsi que leurs rigoles d’alimentation.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques et trois régions hydrographiques.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques et trois régions hydrographiques.

Bassin de la Loire

La Loire traverse le département d’est en ouest. C’est dans le département que son cours, d’abord orienté sud-nord, change de direction à Briare et bifurque vers l’ouest en créant le Val de Loire. Les affluents directs sont nombreux mais très courts. On trouve en rive droite la Cheuille, l’Ousson, la Trézée, la Bonnée, le Cens, les Mauves et le Lien, et en rive gauche l’Avenelle, l’Ethelin, l’Ocre, la Notreure, l’Aquiaulne, la Sange, le Bec d'Able, le Loiret et l’Ardoux.

Le bassin de la Loire est intégré au district hydrographique Loire-Bretagne, ou bassin Loire-Bretagne.

Bassin de la Seine

Le bassin de la Seine recouvre le Gâtinais et le pourtour nord-est de la forêt d’Orléans, le nord de la Puisaye et l’extrémité est de la Beauce soit près de la moitié du département. On distingue deux sous-bassins, ceux du Loing et de l’Essonne tous deux affluents rive gauche de la Seine[2].

Le Loing prend sa source dans le département de l’Yonne et traverse le département du Loiret avant de confluer avec la Seine en Seine-et-Marne. Ses affluents sont le Milleron, l’Aveyron, l’Ouanne, la Cléry et le Betz en rive droite, le Vernisson, le Puiseaux, le Solin, la Bezonde et le Fusain en rive gauche[3] - [2].

L'Essonne prend sa source sur le plateau du Gâtinais, au nord-est d'Orléans, à 150 mètres d'altitude. Elle draine un bassin versant d'une superficie totale d'environ 1 925 km2 dont le réseau hydrographique est peu développé en raison de la perméabilité des terrains traversés. Tous les affluents, hormis la Juine, sont des petits ruisseaux d'à peine 5 kilomètres de long mais dont les sous-bassins versants peuvent parfois être très importants. L'Essonne présente la particularité d'être un cours d'eau dont le débit est principalement alimenté par les nappes phréatiques. Le bassin versant de l'Essonne, et en particulier ses principaux affluents qui sont l' Œuf, la Rimarde et la Juine sont situés dans le contexte hydrogéologique de la nappe de Beauce[4].

Typologie des crues

La Loire

Dans le Loiret, les crues de la Loire représentent un cas à part par le volume considérable d’eau qu’elles peuvent apporter, la superficie des zones qu’elles peuvent submerger et par l’ampleur des dégâts qu’elles peuvent provoquer. Les crues de la Loire sont provoquées par deux phénomènes météorologiques différents : des précipitations d'origine océanique ou méditerranéenne, formant ainsi trois familles de crus différentes[5].

Crue d’origine océanique

| Quelques repères sur les débits[6] | |

|

- Débit d'un robinet classique : 0,000 2 m3/s |

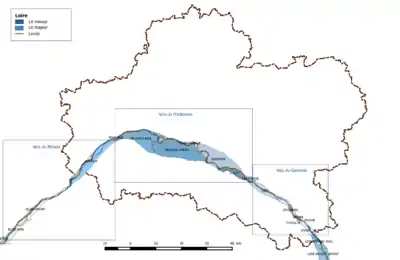

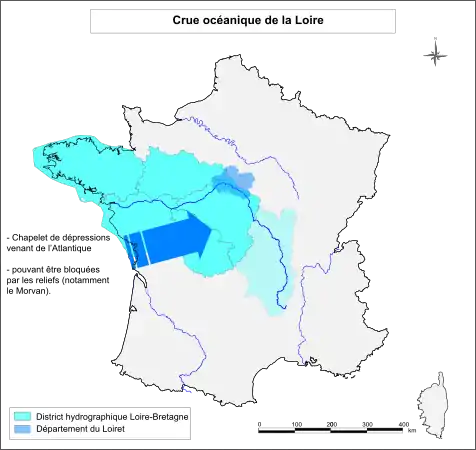

Les crues d’origine océanique ont lieu surtout en hiver et au printemps. Elles sont provoquées par des fronts pluvieux venant de l'océan Atlantique. D'importance très variable, elles affectent l'ensemble du bassin : l'Allier, la Loire et leurs affluents. Les reliefs, notamment ceux du Morvan jouent un rôle important dans la répartition des précipitations et leur cumul. Parmi les dernières crues marquantes de cette famille, on peut citer les crues du printemps 1983. La Loire à Nevers a atteint en aval un débit de 2 230 m3/s alors qu'en amont de Roanne son débit était de 1 450 m3/s et en mai un débit de 2 400 m3/s alors que son débit amont était de 1 570 m3/s [7] - [8].

En Loire moyenne, du Bec d'Allier[Note 2] au Bec de Vienne[Note 3], les débits de ces crues océaniques sont toujours inférieurs à ceux que peuvent contenir les levées. Dans le Loiret, une des dernières crues océaniques marquantes date de janvier - . Elle a atteint le un débit de 1 850 m3/s à Gien (3,42 m) et le 1 750 m3/s à Orléans (2,17 m)[5].

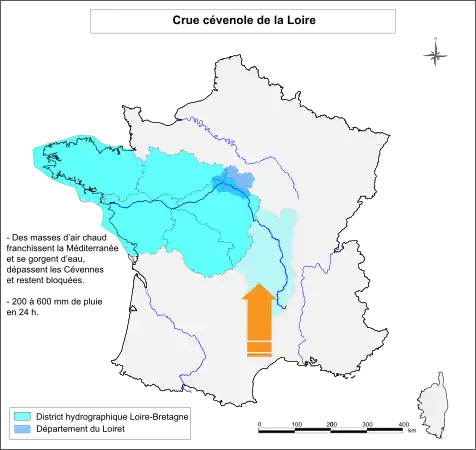

Crue cévenole

Les crues cévenoles sont localement plus rapides et brutales qui se propagent et atteignent le Loiret en quelques jours. Elles sont dues aux précipitations qui accompagnent les orages cévenols venant de Méditerranée sur le haut bassin de l'Allier et de la Loire. Sans apport océanique, elles s'amortissent très rapidement. Mais parfois, comme en 1907, si le front orageux remonte à l'intérieur du bassin et touche à la fois l'Allier et la Loire les crues acquièrent suffisamment de puissance pour se propager en Loire moyenne[7].

La dernière crue cévenole ayant engendré des dégâts très importants à l'échelle du bassin date de . Elle a été provoquée par des cumuls de pluies dépassant les 600 mm en 24 h. Sur le Haut Allier à Langogne la rivière a atteint un débit de 1 200 m3/s. L'eau est montée à 8,50 m en quelques heures. Sur la Haute-Loire à Brives-Charensac, le débit a atteint 2 000 m3/s. l'eau est montée a 6,70 m avec une vitesse de montée des eaux atteignant 6 cm par minute[8].

Une des dernières crues cévenoles marquantes pour le Loiret date de . La Loire atteint le un débit de 3 400 m3/s à Gien (5,05 m) et 3 250 m3/s à Orléans (3,75 m)[5].

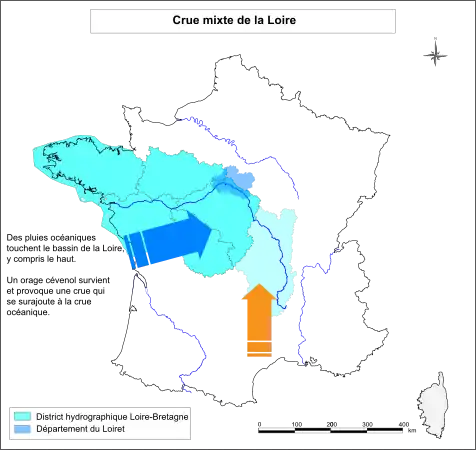

Crue mixte

Lorsque les deux phénomènes se produisent en même temps, provoquant une crue catastrophique, on parle de crue mixte, comme les trois grandes crues du XIXe siècle (1846, 1856, 1866). Ces crues dites mixtes, caractérisées par une montée des eaux importantes sur l’ensemble du bassin, sont les plus redoutables pour le département du Loiret. Elles naissent de la conjonction plus ou moins marquée d'une crue cévenole et d'une crue océanique. Elles se traduisent par une montée généralisée des eaux sur l'ensemble du bassin accompagnée par des débits très importants de la Loire de l'Allier et de leurs affluents. C'est à ce type de crue qu'appartiennent les crues de 1856 (la Loire a atteint 2 250 m3/s à Roanne et 4 200 m3/s à Nevers l'Allier 3 500 m3/s à Moulins) et de 1866 (la Loire a atteint 3 300 m3/s à Roanne et 4 300 m3/s à Nevers, l'AIlier 3 500 m3/s à Moulins)[8] - [5].

- Types de crues de la Loire.

Crue océanique.

Crue océanique. Crue cévenole.

Crue cévenole. Crue mixte.

Crue mixte.

Loing, Ouanne et Essonne

Affluent rive gauche de la Seine, le Loing prend sa source dans le département de l'Yonne, à une altitude de 320 mètres sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe. Son parcours au sein du département du Loiret représente une cinquantaine de kilomètres et s’inscrit dans un réseau hydrographique complexe au cours duquel le Loing rencontre son principal affluent, l’Ouanne, à Conflans-sur-Loing[9]. Les sources de ces deux rivières étant très proches, le Loing et l’Ouanne sont, dans la plupart des cas, en crue en même temps. De fortes pluies sur le bassin, plus particulièrement en Bourgogne, peuvent entraîner une montée des eaux. Les délais d’arrivée des eaux sur Montargis peuvent être estimés entre douze heures et une journée, selon la localisation des pluies[10].

Autres cours d'eau

D’autres cours d’eau, sans faire l’objet d’une surveillance 24h/24, peuvent toutefois connaître des crues rapides voire violentes, même si les dégâts ne sont certes pas ceux d’une inondation majeure. Ces cours d’eau réagissent très rapidement lorsque des pluies intenses arrivent sur des sols saturés, comme ce fut le cas lors des inondations de la Bionne et du Cens en ou sur des zones de relief comme lors des inondations de Beaulieu-sur-Loire en [6].

Typologie des inondations

Dans le département du Loiret, les mécanismes d’inondation des cours d'eau relèvent de quatre types : débordement, remontée de nappe, ruissellement ou très exceptionnellement karstiques. Les inondations par débordement de la Loire sont spécifiques et dues à la fois aux débits importants qu’elle transite comparativement à ses affluents et au fonctionnement ou à la défaillance des systèmes locaux de protection contre les crues. Elles peuvent être différenciées en débordement par remous, surverse, rupture de digue ou fonctionnement d'un déversoir[11].

Inondation par débordement de cours d'eau

Les inondations par débordement de cours d’eau sont des inondations lentes qui se produisent lorsque la rivière sort de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue[12]. Tous les cours d'eau du Loiret sont susceptibles de déborder. Les inondations de Loire, du fait de son système d'endiguement, peuvent être différenciées comme suit : par remous, par surverse, par rupture de digue ou par fonctionnement d'un déversoir.

Inondation par remous

Il y a inondation par remous lorsque l’eau remonte dans les affluents de la Loire[11]. Le val d'Orléans est ainsi inondé par le remous de la Loire dans la zone de confluence du Loiret. Les premières conséquences (zone industrielle de la Nivelle à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) apparaissent dès lors que le seuil de 3,50 m est atteint à l'échelle d'Orléans. La coupure des accès au pont Saint-Nicolas franchissant le Loiret est observée à une cote d'environ 4,00 m à Orléans. Les premières conséquences sur l'autoroute A71 apparaissent à 4,20 m à l'échelle d'Orléans conduisant dans un premier temps à des mesures d'exploitation (circulation sur les voies de gauche) puis à la fermeture de l'autoroute. Ce remous est susceptible d'atteindre un secteur urbain significatif sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Olivet[13].

Divers cours d'eau inondent également par remous dans les vals du Giennois. Dans les vals de Beaulieu-sur-Loire-Bonny-sur-Loire, la Loire commence à inonder la rive droite par remous dans la Cheuille, puis la rive gauche par remous dans l'Avenelle et le ruisseau des Trappes[14]. Dans les vals de Châtillon-sur-Loire et Ousson-sur-Loire, le remous dans le ruisseau de l'Ethelin est ressenti dès la crue d'occurrence 20 ans. De même, en rive droite, la commune d'Ousson-sur-Loire connaît ses premières inondations par remous de l'Ousson et débordement direct de la Loire au niveau du quai Albert Boin dès de faibles crues[15]. Le val de Gien est également inondé par remous aval ainsi que via le ruisseau de la Notreure au droit de Poilly-lez-Gien et le ruisseau de l'Aquiaulne à Saint-Gondon[16].

Inondation par surverse

La surverse est un débordement de l’eau au-dessus de la digue ou dans des secteurs non endigués. Les digues en terre ne sont pas prévues pour supporter la surverse et souvent un tel débordement peut conduire à une brèche dans la levée puis à la ruine complète de cette dernière[17]. Mais il peut y avoir inondation par surverse sans rupture de digue. Les différentes études réalisées dans le Loiret ont permis de préciser les différents lieux où la Loire est susceptible de déborder par surverse ainsi que leur niveau d'occurrence. Les premières débordements par surverse se produisent dans les vals du Giennois. L'accès au pont de Bonny-sur-Loire est ainsi coupé avant une crue de période de retour 20 ans. L'accès à la RD 926 en rive gauche l'est pour une hauteur à l'échelle de Gien de 3,03 m[14]. Au droit de Châtillon-sur-Loire, il y a surverse par-dessus la porte de l'écluse des Mantelots dès 4,6 m à l'échelle de Gien[15]. A Briare, il y a surverse au-dessus du canal en aval de l'écluse du Baraban, dès 4,29 m à l'échelle de Gien[18].

Inondation par rupture de digues (ou de levées)

Divers mécanismes peuvent conduire à la rupture d'une levée de la Loire qui est relativement fragile du fait de l'hétérogénéité des matériaux qui la composent et des différents défauts qui peuvent l'affecter (présence de racines d'arbres, d'habitations, de galeries de fouisseurs, etc). Lors d'une surverse par exemple, le niveau du fleuve atteint la crête de l’ouvrage, l’eau déborde sur la digue et inonde le val. Le parement côté val commence à s’éroder, les matériaux sont arrachés par la force du courant et une fouille importante se crée en pied. Le parement n’est plus stable et glisse par pans entiers puis la levée cède dans son ensemble[17] - [19].

Mais d'autres phénomènes comme les renards hydrauliques dus à des circulations d'eau le long d'hétérogénéités, les érosions externes par affouillement en pied de levée, ou simplement une rupture d'ensemble de la levée sous la pression de l'eau[17]. Par exemple la zone de défaillance principalement mise en avant dans l’étude de dangers de la digue d'Orléans est située à l’amont du système d’endiguement sur la commune de Guilly, au lieu-dit « Bouteille ». Ce secteur non renforcé, dont la probabilité de rupture est qualifiée de « moyennement probable », est sensible au glissement de talus côté val, au soulèvement hydraulique, à l’érosion interne et à la surverse dès une crue de période de retour 170 ans[20].

Ces types d’inondation sont dangereux car lors de la rupture de la digue, l’eau s’engouffre dans la brèche ainsi créée à une vitesse phénoménale et s’écoule dans le val derrière la digue avec une énergie dévastatrice.

Inondation par fonctionnement d’un déversoir

À la suite des inondations catastrophiques du XIXe siècle, des déversoirs ont été aménagés là où les levées avaient cédé. Au-delà d’une certaine valeur de débit, ils permettent à l’eau de s’écouler dans le lit majeur de la Loire, espace que le fleuve occupe naturellement lors des grandes crues[21]. Le val de Gien commence à être inondé et fortement touché par une crue de type . En rive gauche, le déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre est alors submergé par une lame d’eau atteignant jusqu’à 50 cm, provoquant l’inondation rapide des zones habitées situées en arrière, provoquant l’inondation des zones habitées situées en arrière[22].

Inondation par remontée de nappes

Le niveau élevé d’eau dans la Loire fait remonter le niveau de sa nappe phréatique, ce qui entraîne l’affleurement de l’eau en surface. Ces débordements occasionnés par les pressions exercées par la masse d'eau de la Loire sur la nappe alluviale conduisent à des inondations persistantes de certains secteurs occasionnant coupure de route, dysfonctionnement des réseaux publics et inondations des sous-sols. Les hauteurs d'eau sont relativement faibles mais perturbent durablement la vie des habitants du val. En 2012, il n'existait pas de modèle définissant la cinétique d'apparition de ces débordements en cas de crue de la Loire. Toutefois les témoignages historiques de la crue de 1907 font état de remontées de nappes dans les quartiers sud de l'agglomération d'Orléans simultanées à la crue[23].

Ce phénomène a fait l'objet d'une étude du BRGM en 2003[24]. Les secteurs de forte susceptibilité au phénomène de remontée de nappe ont été identifiés. Lors d’une crue centennale de la Loire, il existe un risque de situation vulnérable pour la quasi-totalité du val où le niveau maximal de la nappe sera compris entre 1 et 3 m au-dessus du sol, inondant les caves des habitations. Un débordement de la nappe serait observé dans les quartiers les plus bas des communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, d’Olivet, de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denis-en-Val. Seuls quelques rares secteurs seraient à l’abri des remontées de nappe. Sur la commune d’Orléans, il s’agit en particulier de la partie haute du quartier Saint-Marceau[25].

Inondation par ruissellement

.jpg.webp)

Le ruissellement est un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un bassin versant, de façon diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqu’à ce qu’il rencontre un élément du système hydrographique (une rivière, un marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point bas où il s’accumulera[26].

Si une majeure partie des inondations qu'à connues la France fin mai 2016 est due à des débordements de cours d'eau, une autre partie est due à des ruissellements de surface. C'est en particulier le cas de celles qui se sont produites dans le secteur nord-ouest d'Orléans à la suite d'un long épisode pluvieux du au où il est tombé l’équivalent de près de 3 mois de précipitations uniformément réparties sur la forêt d’Orléans. Météo-France estime que la période de retour de l’épisode pluvieux tant sur 2 jours que sur 3 jours est légèrement supérieure à 100 ans dans tout le secteur d’Orléans et que, sur les communes de Gidy et Cercottes où étaient centrés les maxima de pluies quotidiennes, la période de retour est bien supérieure à 100 ans. Ces précipitations intenses interviennent alors que des sous-sols et des sols sont exceptionnellement saturés entraînant à la fois un dépassement de la capacité d’absorption des gouffres et un ruissellement très exceptionnel[27] - [28]. Cet épisode pluvieux s’est traduit le par une mise en eau et un débordement de la Retrève, un ruisseau intermittent, et d’importantes stagnations d’eau sur l’autoroute A10 au nord-ouest d’Orléans, au droit de la commune de Gidy. Elles se sont rapidement étendues, entraînant la submersion complète des deux sens de circulation de l’autoroute sur plusieurs zones. Plusieurs centaines de véhicules se sont trouvés bloqués entre les zones noyées, ce qui a nécessité la mobilisation de nombreux moyens du gestionnaire mais aussi militaires pour l’évacuation de près de 350 usagers, puis pour leur logement et leur accompagnement[29].

Inondation karstique

En présence de grottes ou conduits souterrains dénommés karsts, les eaux souterraines, qui s’écoulent au sein des conduits karstiques, s’additionnent aux eaux de ruissellement au moment du pic de crue, augmentant le risque d’inondation et provoquant ce que l’on nomme une "crue karstique" et donc une inondation karstique[30].

Concernant l'événement de fin , le rapport du BRGM évoque la longue durée de la décrue notamment à Gidy, alors que les pluies avaient cessé. Or sans apports nouveaux, et malgré la faible pente, la décrue et notamment la vidange de l’eau accumulée dans Gidy, aurait dû se produire environ en une semaine. Ces éléments doivent ainsi conduire à s’intéresser aux eaux souterraines et en particulier aux phénomènes d’écoulements souterrains dans le karst[31].

Ce phénomène d’inondation n’est pas nouveau : il s’est déjà produit à plusieurs reprises au XXe siècle, comme l’indique bien le document d’information sur l’histoire de la commune de Gidy, où il est indiqué que « la Retrève est une rivière souterraine intermittente due aux fortes pluies et à la saturation de la forêt d’Orléans. [...] On trouve plusieurs gouffres, mais qui sont loin d’être suffisants pour arrêter la progression de cette rivière : les gouffres Saint-George (Servier), le gouffre du Baron et de la Chaise (Cercottes). La Retrève est une insolite et malfaisante rivière. L’acte d’accusation de cette rivière fantôme est bien connu. Ce que l’on reproche à la Retrève c’est de manquer de régularité, de faire d’intempestives incursions en période de fortes pluies, de ne pas avoir de véritable lit et de battre ainsi la campagne sans souci des récoltes ni de la gêne qu’elle cause aux habitants. [...] En 1937, elle a inondé Gidy 7 fois ; 57 maisons ont été sinistrées. Sa dernière apparition a eu lieu le 4 avril 1983 »[32].

Inondation par coulées de boues

Les coulées de boues se produisent notamment sur les secteurs de vignoble, les secteurs de grandes cultures, où les sols sont le plus souvent à nu une bonne partie de l’année et sur les zones urbanisées imperméables. Ainsi, dans ces cas-là, les ruissellements sont importants et engendrent des inondations, de l’érosion et des coulées de boue occasionnant d’importants dégâts tout au long de son cheminement (chemins profilés, talwegs...)[33]. De nombreux arrêtés de catastrophes naturelles pris pour des communes du Loiret sont relatifs à des événements ponctuels d'inondations associées à des coulées de boues, mais un seul PPRI prend en compte spécifiquement cet aléa, le PPRI « inondation et coulées de boues dans le Sancerrois » qui concerne la commune de Beaulieu-sur-Loire[34].

Inondations historiques

Octobre 1846, mai-juin 1856 et octobre 1866

| Année | Débit max à Gien en m3/s | Hauteur à Jargeau en m, alt=98.92 m | Hauteur à Orléans en m, alt=90.48 m |

|---|---|---|---|

| 1846 | 7 100 | - | 6.80 |

| 1856 | 7 200 | 7.62 | 7.10 |

| 1866 | 7 200 | 7.8 | 6.92 |

| 1907 | 4 050 | 6.02 | 5.25 |

La Loire moyenne a connu une série de crues très importantes lors de la première moitié du XVIIe siècle, puis une période de calme propice à la naissance d’un faux sentiment de sécurité des populations vivant dans le val et des villes le long du fleuve. Au milieu du XIXe siècle, trois crues exceptionnelles rappelèrent les populations à la réalité, en provoquant des inondations catastrophiques en , mai- et . Ces trois crues sont de type mixte ou cévenole extensive, ce qui correspond à la conjonction d’un épisode de pluies océaniques sur la totalité ou une partie du bassin et d’un orage cévenol sur la partie amont. Il est à noter lors de ces épisodes qu’à chaque fois l’importance d’un des phénomènes prédomine sur l’autre.

Les crues d’ et 1866 résultent d’orages cévenols de grandes ampleurs qui génèrent une onde de crue sur la Loire supérieure et sur l’Allier qui se propage à l’aval dans un contexte pluvieux océanique d’ intensité moyenne. En aval de la confluence de l’Allier, aucun autre affluent de la Loire n’est en crue majeure[35].

La crue de mai- intervient quant à elle dans un contexte pluvieux océanique plus long (un mois) et plus intense qui a déjà généré quelques crues sur la Loire dès le début du mois de mai. L’épisode cévenol qui survient a une intensité limité. Les crues engendrées en amont sont loin d’avoir le niveau des crues de 1846 et 1866, mais elles viennent rapidement s’ajouter aux niveaux de la Loire et de l’Allier partout déjà très hauts. Après le bec d’Allier, l’onde de crue se voit renforcée par tous les affluents de la rive gauche qui sont également en crue[35].

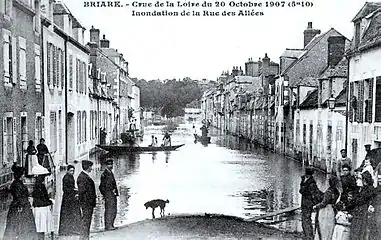

1907

En , la Loire monte dangereusement mais les levées résistent bien. Le , elle atteint à Gien la cote de 5,73 mètres : les quais sont ensevelis sous plus d'un mètre et la ville est privée de lumière à la suite de la rupture de la conduite principale de gaz. Le canal de Briare déborde, les villes de Beaugency, Meung-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy sont inondées. À Orléans, les eaux montent à 4,80 mètres et passent pardessus le parapet du pont de Vierzon. Le , la Loire atteint 5,25 mètres à l'échelle du pont Royal (hauteur qui n'avait pas été relevée depuis plus de trente ans) : les quais sont inondés, le carrefour de la rue des Turcies et de la rue des Charretiers ressemble à un lac de 30 cm à 1 mètre de profondeur. En ce dimanche, les curieux affluent sur les quais pour constater le niveau de l'eau. Le déversoir de Jargeau, établi de 1878 à 1882 à l'emplacement de la brèche de 1856, est prêt à être mis en service quand les habitants de Férolles, exposés à l'inondation, interdisent l'accès aux cantonniers, fourches à la main. La levée n'ayant pas rompu, le val n'est pas inondé et les dégâts sont limités[36].

- Images de la crue de 1907

Meung-sur-Loire - Le mail est inondé et l'eau arrive au pont.

Meung-sur-Loire - Le mail est inondé et l'eau arrive au pont. Boulevard Carnot - Jargeau.

Boulevard Carnot - Jargeau. Gien - Rue Bernard Palissy.

Gien - Rue Bernard Palissy.

2003

Le lundi , la Loire déborde de manière importante, mais sans atteindre un niveau dangereux. Dans le Giennois, cette crue est sensiblement supérieure à celle de 1983. À Châtillon-sur-Loire, la cote atteint 5 mètres à Gien. elle dépasse les 5,10 mètres pour un débit de 3 200 m3/s. Plusieurs personnes sent évacuées dans la zone ouest de l'agglomération giennoise ; les deux ponts de la ville sont fermés ainsi que les quais. La Loire encercle les villages de Saint-Firmin-sur-Loire et Poilly-lez-Gien. Plusieurs routes sont coupées. À Sully-sur-Loire et Orléans, les piles des ponts sont à peine visibles (3,70 mètres au pont d'Orléans). À Combleux, le fleuve passe par-dessus le canal d'Orléans puis submerge l'île Charlemagne et quelques vergers près du pont de l'Europe. Toutefois les dégâts sont minimes[37]. Le barrage de Villerest, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public Loire depuis 1985, a joué un rôle majeur dans la crue. En effet, au moment de la pointe, sur les 2 800 m3/s entrant dans la retenue, seulement 1 600 m3/s en sortaient. Soit en termes de période de retour, le rejet aval avait une fréquence quinquennale alors qu’à l’entrée du barrage le débit était cinquantennal. L’écrêtement du barrage de Villerest a permis de gagner 50 cm sur la ligne d’eau en Loire moyenne[38] - [39].

1910

| Année | Hauteur[40] à Château-Renard alt=110.45 m | Hauteur à Montbouy alt=110.34 m | Hauteur à Montargis alt=83.10 m |

|---|---|---|---|

| 1896 | 2.05 m | 2.20 m | 2.68 m |

| 1910 | - | 1.85 m | 3.16 m |

| 1966 | 1.88 m | 1.54 m | 2.54 m |

| 1982 | 2.10 m | 1.57 m | 2.68 m |

Alors que le début est très doux, de fortes pluies s'abattent sur la France à partir du . Un tiers de Paris est sous les eaux et la Seine atteint un niveau record de 8,62 mètres au pont d'Austerlitz. Dans le Loiret, c'est la vallée du Loing qui inonde le Gâtinais. Montargis, qui constitue un goulot d'étranglement, a connu de nombreuses inondations causées par les crues du Loing, mais celle du était la plus importante crue connue jusqu'en 2016. Les pluies diluviennes s'accentuent (30 mm entre le 19 et le ), tombant sur des nappes déjà saturées d'eau : le niveau du Loing monte de 2 mètres, atteignant 3,16 mètres au pont du Tivoli. On assiste à des débordements généralisés des nombreux affluents (Le Betz, l'Ouanne, la Cléry, le Solin, la Bezonde, le Vernisson...) avec parfois des conséquences graves. Cette crue du Loing est exceptionnelle du fait des niveaux historiques et de la montées observées. Le niveau atteint par les eaux du Loing et de l'Ouanne surpassa de 25 cm celui de l'inondation de 1896. En face de la sous-préfecture, il y a 50 cm d'eau. La place de la République est transformée en un lac profond de 80 cm à 1 mètre, Le quartier de la Pêcherie est également inondé[41].

A Courtenay, la crue « a atteint son maximum vers 11 heures du soir envahissant l'usine à gaz et plusieurs maisons situées en bordure de prairie. À Dordives, tous les jardins sont ravagés et presque toutes les caves envahies, à Château-Renard, la place du Vieux-Marché est recouverte sous plus d'un mètre d'eau. À Fontenay-sur-Loing, « des 5 heures du matin, l'eau affleurait le tablier du pont de Nargis. coupait les routes de Nargis et de Paris et s'étalait en une nappe de deux kilomètres de large. Les gendarmes de Ferrières-en-Gâtinais, arrivés avant le jour, avaient réveillé les habitants des maisons menacées et aidé dans le bourg au sauvetage des bestiaux dont les étables commençaient à se remplir d'eau. En hâte, les habitants de plusieurs maisons plus particulièrement envahies par l'eau, durent procéder à un rapide déménagement chez les voisins »[41].

L'inondation du Loing et du Fusain est à l'origine d'un véritable désastre le au hameau de Lorroy entre Château-Landon et Dordives (situé dans le département limitrophe de la Seine-et-Marne, à quelques kilomètres seulement du Loiret). Ce petit hameau disparaît sous l'écoulement d'une colline haute de 30 à 40 mètres, percée de galeries pour l'exploitation de la craie, infiltrée d'eau à la suite des inondations. On découvre sous les décombres sept morts et sept blessés. Dès le , la décrue se généralise dans le Gâtinais : l'eau se retire à Montargis et la cote du Loing baisse à 2,78 mètres. L'avenue de la Gare, la place de la République et le boulevard Durzy sont rendus à la circulation le [42].

2016

Début , les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire ont connu les pires crues depuis 1982. Les conséquences sont importantes tant en terme humain (4 morts, 24 blessés, 20 000 personnes évacuées dont 4 000 rien que pour la ville de Nemours...), qu'économique (emplois, industries, agriculture, transport, services soit entre 1,5 et 2 milliards d'euros de coût assuranciel) et environnemental (déchets solides, liquides, sols et végétation, faune aquatique ou terrestre...)[43].

Dans le Loiret, l'Ouanne et l'amont du Loing sont placées en vigilance jaune le dimanche par Vigicrues[44], puis l'ensemble du département est placé en vigilance orange pluie-inondations le mardi 30[45], enfin les tronçons Loing Amont_Ouanne et Loing Aval sont en vigilance rouge crues le [46].

Au nord-ouest d'Orléans, l’A10 est inondée et est interdite à la circulation dans les deux sens entre la bifurcation A10/A19 et la bifurcation A10/A71. Une partie des détenus du Centre pénitentiaire de Saran doit être évacuée. La trémie de Saint- Jean- de- la- Ruelle sur la tangentielle d'Orléans est également inondée et n'est rouverte à la circulation que le .

Dans le Montargois, un événement inattendu vient amplifier la crue du Loing au droit de Montargis et dans les communes voisines : une rupture dans la berge du canal de Briare occasionne une vague de 600 000 mètres cubes d'eau déversés dans le Loing par cette brèche qui viennent s'ajouter à la crue annoncée et contribuent à inonder fortement le centre-ville de Montargis[47] - [48]. Un EHPAD et une clinique sont évacuées à Montargis. 256 personnes, concernées par le bassin Loing-Ouanne sont également évacuées. Le , 2 000 foyers sont privés d’électricité sur le département, dont 1 100 sur Montargis. 1 473 foyers sont sans gaz[49]. Devant la montée des eaux, l’équipe du musée Girodet (fermé pour rénovation) a dû évacuer ne pouvant mettre en sécurité qu’une partie des collections. L’autre partie restée dans les réserves, a été submergée. Plusieurs centaines d’œuvres, peintures, dessins, sculptures et plâtres, en particulier ceux du baron de Triqueti, ont ainsi été piégées par la crue[50].

L'Essonne

La plus forte crue connue du printemps de 1983 a engendré des débordements importants en certains secteurs et la presque totalité du lit majeur de l'Essonne a été inondée. Les cotes de crues mesurées au droit des échelles ou ouvrages, retrouvées dans les études, indiquent des niveaux qui ont été reportés sur des profils en travers et montrent une submersion parfois très étendue latéralement. La crue de 1983 reste peu présente dans les mémoires. Seul un repère de crue a pu être observé sur la commune d'Ondreville-sur-Essonne, au niveau du lavoir. Ce repère, situé à une hauteur de 0,8 m au-dessus du niveau du sol du lavoir a fait l'objet d'un nivellement. Si la crue de référence reste la crue de 1983, elle reste une crue moyenne de période de retour entre 20 et 60 ans, qu'il n'est pas possible de reconstituer complètement sous forme de carte d'emprise. De plus, en certains points, cette crue majeure n'a pas été la plus forte en termes de hauteur d'eau[51].

Protection contre les inondations

Moyen Âge : premières turcies

Très tôt le besoin de défendre les terrains cultivés et habités contre les inondations de la Loire, alors le premier fleuve navigable de France et dont le bassin était en même temps le plus naturellement fertile, est apparu[52]. À l'origine, probablement antérieurement au capitulaire de Louis le Débonnaire, De aggeribus juxta Ligerim fadendis, dans lequel elles sont mentionnées, des petites digues connues sous le nom de turcies sont construites[53] - [54]. Il s'agit de petites digues discontinues qui ont pour but de freiner le courant de débordement au moment de son irruption dans le val par les points bas. Complétées, les turcies deviennent d’uniformes remblais limitant les divagations naturelles du fleuve. Une course poursuite s'engage alors entre un fleuve au lit rétréci et la surélévation de levées toujours plus hautes, mais qui finissent toujours par être submergées par les grandes crues[55]. Les travaux effectués jusqu'à la fin du Moyen Âge ont un impact psychologique fort sur les habitants des vals : ils se considèrent comme à l'abri de tout risque d'inondation. Cette confiance est renforcée par l'absence de rupture des levées au cours de la période clémente que constituent les XIIIe et XIVe siècles. En outre, les crues peuvent encore s'étendre librement en amont, sur une très grande partie de la vallée (Cher en particulier)[56].

XVIIe et XVIIIe siècles : des levées toujours plus hautes

Au XVIIe siècle, avec l'essor du commerce fluvial, la gestion du fleuve est prise en main par le pouvoir royal. Les ouvrages sont désormais pensés de manière globale et les dispositions sont identiques d’une région à l’autre. Le programme lancé en 1668 par Colbert, ministre de Louis XIV, entre dans cette démarche et vise à multiplier et renforcer les digues pour les rendre insubmersibles[57].

Les quatre crues catastrophiques d', , et ébranlent ainsi les uns après les autres les ponts médiévaux qui n'étaient prévus que pour donner passage à celles de 5 mètres ou 5,50 m au-dessus de l'étiage, et non à des eaux de plus de six mètres. Seul le pont de Beaugency en réchappe et ne doit sans doute sa résistance qu'à la modestie de la levée ou du déversoir de Mazan située à l'aval[58]. Elles conduisent le pouvoir royal à un nouveau programme de travaux visant une nouvelle fois à rehausser les digues dont la hauteur est portée à 22 pieds au-dessus de l'étiage, 21 pieds dans la réalité, soit 6,83 m, la largeur en crête à 4 toises, soit 7,76 m, comme l'avait déjà prescrit Colbert et l'empattement doit être égal à deux fois la hauteur[57].

Le XVIIe siècle est marqué par de nouveaux exhaussements et allongements d'ouvrages existants ainsi que par la création de nouveaux endiguements en Berry, Nivernais et basse vallée angevine. La Révolution survient et fait disparaître l'unité de direction des aménagements de la Loire[59].

XIXe siècle : trois crues historiques

La question de la sécurité des vals est considérée comme résolue lorsque la crue de 1825 est contenue dans le lit endigué. Les effets des crues de 1846, 1856, et 1866 démontrent qu'il n'en est rien.

En 1846, la Loire ouvre 100 brèches entre Briare et Langeais. À Orléans, le niveau de l’eau monte de 3,10 m en 14 heures, passant d’une cote de 3,50 m à 8 h du matin à 6,60 m à 10 h du soir. C’est alors que la levée de Sandillon se rompt sur une longueur de 400 mètres[60]. Le viaduc de Vierzon est également emporté par la violence torrentielle du fleuve[61].

En , c'est un nouveau désastre pour l'ensemble de la vallée : on comptabilise 160 brèches d'une longueur totale de 23 km, 100 000 ha sont inondés, 2 750 ha de terres agricoles sont détruites par ensablement, 400 ha par érosion. 300 maisons sont emportées, tout comme les ponts de Fourchambault, Cosne-sur-Loire et Sully-sur-Loire. Dans le Loiret, le débit du fleuve s'élève à Gien à plus de 8 900 m3/s contre un débit moyen habituel de 363 m3/s. Le niveau de l'eau avec 7,19 m, comme à Orléans avec 7,10 m, bat un record jamais égalé. Une brèche apparaît dans la levée au droit de Jargeau sur une longueur de 650 mle à 9 heures. Une étude réalisée en 2012 a permis de modéliser la cinétique de formation de la brèche et la chronologie de la propagation de l'onde de crue. Le débit de la brèche croit ainsi linéairement en 4 heures de 0 à jusqu’à 2 000 m3/s, atteint son maximum 2 400 m3/s 8 h après le début de l'ouverture et maintient ce débit une dizaine quand bien même le débit amont diminue car la brèche continue à s’approfondir et la fosse d’érosion se développe[62]. Une fois la brèche ayant atteint sa dimension finale, et la fosse d’érosion formée, ses dimensions ne variant plus, le débit dans la brèche suit alors la loi de déversoir latéral[63]. Comme en 1846, cette crue extraordinaire est due à la conjonction exceptionnelle entre des pluies abondantes d'origine méditerranéenne sur les hauts bassins de la Loire et de l'Allier et d'origine atlantique sur leurs bassins moyens[64].

La nouvelle crue de précipite les décisions. Cette crue ressemble à la précédente, et elle provoque de très importantes destructions sur une majeure partie de la vallée de la Loire, en particulier au niveau d’Orléans où le village de Jargeau est dévasté. Deux brèches se produisent dans la levée d'Orléans, respectivement de 250 m à Jargeau et de 300 m au Château de l’Isle[60]. En revanche, entre Blois et Langeais, elle se tient un mètre en dessous du niveau supérieur de la levée. Ainsi Blois et Tours ne sont pas inondées[65] - [59].

Ces crues mettent en évidence le cercle vicieux constitué par l'ascension corrélative des levées et de l'eau. L'ingénieur Comoy, chargé d'élaborer un plan de défense contre les inondations montre qu'il est illusoire et dangereux de rehausser encore les levées. Décision est prise de mettre en œuvre un programme de 20 déversoirs qui ouvriraient 18 des 33 vais endigués. Mais devant la résistance des riverains exposés, seuls 7 ouvrages sont réalisés e ntre 1870 et 1891[66]. Dans le Loiret, les ouvrages nouveaux sont ceux de Pierrelaye, Ouzouer-sur-Loire et Jargeau, les autres déversoirs (Saint-Martin-sur-Ocre et de Mazan étant d'anciens déchargeoirs réaménagés) [66].

XXe siècle : l'oubli puis le temps de l’aménagement et de la mise en valeur de la Loire

La crue de 1907 est la dernière manifestation inquiétante du fleuve. Une longue période sans crue forte s'ensuit et favorise l'oubli du risque par les différents acteurs. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, la forte croissance économique provoque un développement important des villes ligériennes. Profitant de terrains vacants, cette urbanisation s'installe d'abord hors des zones inondables qui sont réglementées par les plans de surfaces submersibles (PSS), servitudes d'utilités publiques édictées par décret après des années de procédure, sur la base du décret-loi du [67].

Dès 1947, le Conseil général du Loiret exprime son opposition à un projet de dérivation des eaux de la Loire pour alimenter Paris. La résistance se structure et aboutit à la création en 1957 de l’Association Nationale pour l’Étude de la Communauté de la Loire et de ses Affluents (ANECLA), dont l’objectif est d’opposer aux projets de la ville de Paris un programme de développement économique régional fondé sur l’usage multiple de l’eau dans le Bassin de la Loire[68].

Dans les années 1970, la mise en œuvre du programme nucléaire et les besoins en eau pour le refroidissement des réacteurs conduisent l’État à rejoindre le programme élaboré par l’ANECLA depuis une quinzaine d’années. Il porte sur la construction de grands barrages destinés à réguler le débit de la Loire, à écrêter les crues et à relever les étiages sévères, pour avoir plus d’eau à utiliser et pour diluer la pollution de ses eaux[69]. Sept barrages sont ainsi envisagés pour protéger la Loire moyenne : Serre-de-la-Farre, Grandgent et Villerest sur la Loire, le Veurdre, Naussac I et Naussac II sur l’Allier, et Chambonchard sur le Cher. Le programme de 1971 privilégie les deux sites près du Bec d’Allier, les plus intéressants pour contenir les crues mixtes : Villerest qui commande 35 % de la surface du bassin de la Loire, et le Veurdre qui barre 95 % de celui de l’Allier[69]. La croyance dans un système de protection permettant une sécurité absolue est alors totale, comme au siècle dernier avant les grandes crues catastrophiques. La croissance urbaine doit parvenir à s’affranchir de la menace de l’inondation grâce à la puissance du génie civil, comme le notent les auteurs du SDAU de l’agglomération orléanaise de 1974 : « en 1985, donc, si la réalisation du programme [de construction de barrages d’écrêtement de crues] ne rencontre pas d’obstacles, le risque d’inondation sera supprimé dans la majeure partie du domaine aujourd’hui menacé »[70].

Le , à la préfecture du Loiret (dont le Conseil général est moteur dans le soutien au projet), est signé l’acte de constitution de l’Institution interdépartementale pour la protection des vals de Loire. Cet organisme assure la maîtrise d’ouvrage du barrage qui est mis en service à l’automne 1984[71]. Le , l’EPALA succède à cette institution et prend en charge l’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents, et la définition des objectifs économiques et d’aménagement du territoire susceptibles de donner lieu à un programme interrégional dans le IXe plan.

La volonté d’aménager la Loire est concrétisée par le protocole d’accord, signé à Orléans le entre l’État, l’Agence Financière de Bassin Loire-Bretagne et l’EPALA. Son but est de réaliser un programme prioritaire relatif à l’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents pour la protection contre les inondations et le soutien des débits d’étiages. Ce protocole prévoit de réaliser en dix ans un programme d’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents afin d’assurer la protection contre les inondations et le soutien des étiages. Il était ainsi prévu de réaliser[70] :

- les barrages de Serre de la Fare sur la Loire et de Chambonchard sur le Cher,

- l’ouvrage écrêteur du Veurdre sur l’Allier (un ouvrage à vannes mobiles),

- l’aménagement de Naussac 2 sur le haut Allier afin de tirer un meilleur parti de la retenue de Naussac (usine de pompage turbinage),

- des aménagements locaux : digues de protection dans la vallée de l’Allier, ouvrages en basse Loire et dans le bassin de la Vienne.

Mais à partir de 1988, la prise en compte de l’environnement devient une dimension majeure des opérations d’aménagement, ce qui conduit l’État à revoir les conditions d’application du protocole de 1986. En , le Gouvernement décide de réorienter les principes d’aménagement de la Loire et de ses affluents en adoptant un “Plan Loire Grandeur Nature”. Celui-ci rompt avec l’optique du protocole d’accord de 1986, en abandonnant partiellement la logique des aménagements lourds et en mettant l’accent sur la prévention des crues sans barrages ainsi que sur la sauvegarde du patrimoine naturel[70].

Le système de protection de la Loire reste dès lors figé. Seuls des travaux de renforcement ponctuels des digues sont alors entrepris dans le cadre des plans Loire 2 et 3.

XXIe siècle : une nouvelle prise de conscience

Il faut attendre 2003 et la publication de l'étude de Équipe pluridisciplinaire du plan Loire grandeur nature de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour voir apparaître l'émergence d'une nouvelle prise de conscience de la très grande fragilité de ce système de protection et donc de la grande vulnérabilité des habitants.

Classement des ouvrages

La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement qui comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention, et des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui[72].

L’organisation du contrôle des digues de protection est d'abord été définie par la circulaire du qui précise entre autres un ensemble de critères qui permet de différencier et hiérarchiser les digues[73]. Mais c'est le décret du [74] qui offre un fondement juridique solide et instaure de nouvelles classes de digues de protection contre les inondations, en fonction de leur hauteur et de la population résidant dans la zone protégée : A, B, C et D[75].

Un nouveau décret publié le [76] fait évoluer la réglementation des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Le nombre de classes d'ouvrages est réduit à trois et les seuils sont relevés[77].

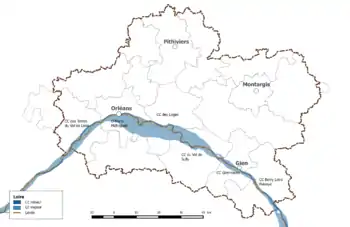

Inventaire des digues en 2016

Un inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques et l’identification de leurs propriétaires et gestionnaires pour chaque territoire identifié a été réalisé par la DREAL Centre - Val de Loire et publié en . Ce document a été établi à l’échelle du bassin, comme préconisé par la Direction Générale de la Prévention des Risques, à partir de la base de données des services de contrôle des ouvrages hydrauliques (SIOUH) qui est la source d’informations la plus exhaustive à cette échelle. Il ressort que le système d'endiguement à l'échelle du bassin Loire-Bretagne comprend 1 321 km de digues dont 599 appartiennent à l'État, 373 à une collectivité, 55 à un privé et 294 sont non identifiés[78].

Dans le Loiret ce linéaire s'établit à 164 km dont 154 km appartiennent à l'État (94 %), 3,8 à une collectivité (2 %) et 7 à un propriétaire privé (4 %, dont 5,5 km à EDF[79]). Les digues d'Orléans, d'une longueur de 46,6 km sont classées A. 106 km sont classées B ou C. La répartition selon les classes définies dans le décret de 2007 est présentée dans le tableau suivant.

| Classe | Caractéristiques de l’ouvrage et populations protégées (décret du 11/12/2007) | Propriétaire | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Etat | Département | Commune | Privé | EDF | |||

| A | Ouvrage pour lequel : H ≥ 1 m et P > 50 000 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 600 |

| B | Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 m et 1000 ≤ P ≤ 50 000 | 71 330 | 620 | 641 | 1 014 | 0 | 73 605 |

| C | Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 m et 10 ≤ P < 1000 | 33 781 | 937 | 1566 | 499 | 5 469 | 42 252 |

| D | Ouvrage pour lequel : soit H < 1 m, soit P < 10 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 |

| TOTAL | 153 545 | 1 557 | 2 207 | 1 513 | 5 469 | 164 291 | |

À partir de , le classement évolue avec une simplification en trois classes basées sur la population protégée (A : > 30 000 personnes, B : entre 3 000 et 30 000 personnes et C : entre 30 et 3 000 personnes) et proposition de classement relevant des collectivités ou EPCI compétents[77].

Déversoirs

Cinq déversoirs sont en service dans le Loiret.

| Val | Nom | Commune | Caractéristiques | Date de création |

|---|---|---|---|---|

| Gien (RG) | Déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre | Saint-Martin-sur-Ocre | Déchargeoir de longueur 200 m ; sans fusible. | Fin XVIe -début XVIIe s. |

| Dampierre (RD) | Déversoir de Pierrelaye | Dampierre-en-Burly | Longueur : 150 m. | 1867 |

| Saint-Benoît (RD) | Déversoir d'Ouzouer[80] | Ouzouer-sur-Loire | Longueur : 800 m. Seuil fixe à 5,30 m au-dessus de l'étiage et surmonté d'une banquette fusible en terre de 1 m de hauteur. | 1886 |

| Orléans (RG) | Déversoir de Jargeau | Jargeau | Longueur : 575 m. Seuil arasé à 5,50 m au-dessus de l'étiage et surmonté d'une banquette de 1,50 m. Construit sur remplacement de la brèche de 1856. | 1878-1882 |

| Ardoux (RG) | Déversoir de Mazan | Dry | Déversoir au terrain naturel | |

Principes de la GEMAPI

| Calendrier de mise en place de la GEMAPI[81] | |

|

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), promulguée le , attribue aux communes, à compter du , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) (essentiellement articles 56 à 59)[82]. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles hydrographiquement cohérentes : les EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) à l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB établissements publics territoriaux de bassin) à l’échelle des groupements de sous-bassin[83].

Les missions relatives à la GEMAPI sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, il s’agit de[84] :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

- La défense contre les inondations et contre la mer ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

L’émergence de la compétence Gemapi revêt un intérêt majeur pour la mise en œuvre des directives européennes, et notamment[85] :

- la directive-cadre sur l’eau : l’amélioration des paramètres liés à l’hydromorphologie et la continuité constitue un enjeu majeur pour l’atteinte du bon état des eaux ;

- la directive inondation : les débordements de cours d’eau et les submersions marines nécessitent la mise en place d’actions de prévention et de protection des populations.

Dans les deux cas, il est nécessaire de structurer ou renforcer les maîtrises d’ouvrage locales. Afin de financer ces nouvelles compétences, une taxe facultative est créée au . Elle est affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence, globalement plafonnée à 40 € et multipliée par le nombre d’habitants de la commune ou de son groupement.

Lors de sa séance du , le conseil communautaire de l'Agglomération montargoise et rives du Loing (AME) décide d’ajouter la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dès 2017 dans les statuts de la collectivité, en anticipation des dispositions de la loi[86].

Question de la gouvernance des digues

La loi définit également les principes relatifs à la mise à disposition des digues appartenant à une personne morale de droit public au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents pour la défense contre les inondations et contre la mer, ainsi que celles de création de servitudes notamment sur les terrains d’assiette ou d’accès[Note 4]. Un guide et une circulaire sont publiées en afin d'apporter un éclairage technique sur les principales conséquences des dispositions de la loi MAPTAM[87] - [88].

Sur l’axe de la Loire Moyenne, la question centrale que pose la prise de compétence GEMAPI est celle de la gestion des digues de protection contre les inondations dont une grande majorité est actuellement gérée par les services de l’État (500 km sur les 600 km de digues de protection, et dans le Loiret 154 km sur les 164 km de digues). Afin de définir les modalités d’organisation des futures maîtrises d’ouvrages sur ces digues et de préparer leur transfert de gestion, l’État a donc proposé d’organiser avec les collectivités cette réflexion via la mise en place d’un groupe de travail Loire Moyenne regroupant les services de l’État et de représentants des collectivités concernées par cette nouvelle compétence[89].

Trois scénarios sont envisageables[90] :

- Chaque EPCI s'organise selon ses souhaits, sur le périmètre qu'il privilégie en découpant au besoin la compétence pour tenir compte des structures existantes notamment ;

- Mise en place de syndicats mixtes (éventuellement d'EPAGE) à l'échelle de vals ou de regroupement de vals ; la question de la cohérence d'axe se pose toutefois de même que celle avec les vals liés.

- Mise en place d'un syndicat mixte à l'échelle de l'ensemble du système endigué de la Loire moyenne, éventuellement prolongé au-delà et ayant éventuellement d'autres missions et/ou transfert ou délégation (partielle ou complète) à l'EP Loire. La question de la gouvernance se pose toutefois ainsi que les modalités de partage éventuel avec les EPCI ou autres syndicats de la compétence protection contre les inondations.

Lors de la réunion du , le Directeur de l'Établissement public Loire annonce que l'EPL engage une démarche visant à faire aboutir un Projet d'Aménagement d'Intérêt Commun (PAIC) pour les ouvrages de protection sur le bassin de la Loire en collaboration avec la DREAL Centre-Val de Loire, l'IRSTEA et le CEREMA. A l'échelle du bassin, cette démarche vise à préciser l'investissement de l'EPL aux côtés des collectivités pour mettre en œuvre la compétence Gemapi en tenant compte des volontés et besoins exprimés par celles-ci[91].

Connaissance du risque d’inondation

Études antérieures à la Directive inondations

Créée dans le cadre du plan Loire lors du CIADT de , l’Equipe pluridisciplinaire du plan Loire Grandeur Nature a piloté pour le compte de l’État, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de l’Etablissement public Loire, une étude détaillée et innovante sur le risque d’inondation en Loire moyenne. Cette étude comprend trois volets : analyse de l’aléa pour des crues de période de retour allant de 50 à 500 ans au Bec d'Allier, identification et évaluation des enjeux et de leur vulnérabilité et élaboration et comparaison de scénarios d'amélioration (apport de l'entretien et de la restauration du lit, amélioration du système de protection, bénéfice supplémentaire de l'ouvrage écrêteur du Veurdre). Une première synthèse est publiée en et l'étude est poursuivie jusqu'en 2006[92]. Si cette étude crée une vraie prise de conscience de la vulnérabilité des habitants et entreprises localisés dans le lit majeur de la Loire, et au-delà de tout le tissu socio-économique qui en dépend, aucun des grands travaux préconisés (aménagement du système d'endiguement, barrage du Veurdre) n'est retenu par l'État.

À partir de 2005 différentes études sont engagées visant à actualiser la connaissance du risque d'inondation grâce à l'amélioration des outils technologiques mis à disposition et répondant à une démarche soit locale, soit nationale (étude des vals de l'Orléanais, étude des vals du Giennois, études de dangers des digues, révision des PPRi, puis directive inondations). Cette profusion d'études, souvent sans harmonisation, crée parfois un sentiment de confusion au sein des différents partenaires, tant élus que techniques. Pour l'évaluation globale du risque, la Directive Inondations, harmonisée à l'échelle nationale, est désormais la référence en matière.

Étude de l'Équipe pluridisciplinaire du plan Loire grandeur nature de l’agence de l’eau Loire Bretagne (1999-2006)

| Enjeux par grande unité | 50 ans | 100 ans | 500 ans | Inondation maxi |

|---|---|---|---|---|

| Population | 770 | 2 300 | 57 500 | 65 800 |

| Emplois | 200 | 580 | 8 200 | 9 700 |

| Entreprises | 50 | 130 | 1 500 | 1 830 |

| Cult. spé.(ha) | 30 | 90 | 740 | 820 |

| Cult. trad.(ha) | 290 | 570 | 5 800 | 11 500 |

| Equipements | 8 | 19 | 174 | 232 |

Un modèle hydraulique dénommé Hydra 98 est mis au point par le bureau Hydratec entre 1995 et 1998 pour modéliser les crues sur la Loire Moyenne entre le Bec d’Allier et le Bec de Maine, le modèle s’étendant de Nevers en amont jusqu’à Montjean-sur-Loire en aval. Il s’agit d’un modèle à une dimension pour modéliser les écoulements principaux et à casier pour modéliser le fonctionnement des vals[94].

L'étude de scénarios de crue pour évaluer dans quelles conditions les vals de Loire moyenne sont susceptibles d'être inondés a été menée à l'aide de ce modèle[95]. La démarche a recensé les enjeux et évalué les dommages pour les crues cinquantennale, centennale et cinq-centennale simulées avec les hypothèses de l'étude Loire Moyenne, à savoir écrêtement par le barrage de Villerest et absence de brèche accidentelle et de remontée de nappe. Les dommages sont calculés en appliquant à chaque bien inondé un coût d'endommagement moyen qui tient compte de sa nature particulière et de sa sensibilité à l'inondation[96].

Il ressort que les zones d’emploi traversées par la Loire représentent 80 % de la population et du potentiel économique des départements concernés. 70 % des enjeux humains et 55 % des entreprises se trouvent dans les pôles de Tours, Orléans et Authion. 80 à 90 % des enjeux, quelle que soit leur nature précise, se retrouvent dans 9 pôles. Il suffit d'inonder un de ces pôles pour toucher plus d'enjeux que pour toute crue récente en France[97]. La Loire a été découpée en 9 secteurs, dont quatre concernent le Loiret, qui ont fait l'objet chacun d'une évaluation spécifique.

Étude des vals de l’Orléanais (Écrivals) (2010-2014)

L'étude des vals de l'Orléanais https://www.youtube.com/watch?v=JiMnt0H_TjA fait partie d'un ensemble de six études de vals couvrant la Loire moyenne (du bec d’Allier au bec de Maine) prévue au programme du plan Loire 2007-2013 dans le cadre de la plate-forme Ouvrages domaniaux et sécurité réalisation à l’initiative de l’Etat. Initialement lancée en 2008, cette opération, cofinancée par l’État, la Région entre et le Département du Loiret, a réellement démarré en 2010. À la suite d'une phase de concertation et d’élaboration de son cahier des charges, la réalisation proprement dite de l’étude, rebaptisée « Etude Concertée face au risque Inondation des Vals de l’Orléanais » ou « Ecrivals », démarre en [98]. L'étude des enjeux et le diagnostic du risque sont réalisés de à . La comparaison de scénarios de réduction du risque d’inondation est faite d’ à fin 2012. Le schéma d’aménagement est finalisé en 2014. Plusieurs lettres d'information sont publiées : sur la méthode en [99], une synthèse des éléments partagés en [100], l'état des lieux de la vulnérabilité en [101] puis sur les priorités d'aménagement en [102].

Quatre scénarios hors brèche sont retenus[101] :

- la crue de premiers dommages qui génère les premières inondations par remous ainsi que par débordements directs (4 200 m3/s au bec d’Allier - 5.30 m à Gien – 4.20 m à Orléans)

- la crue de premières surverses qui, en dépassant localement le sommet des levées des vals de l’Orléanais, provoque des brèches dans celles-ci ( 6 000 m3/s au bec d’Allier - 6.30 m à Gien – 5.30 m à Orléans) ;

- la crue type XIXe siècle, équivalente aux crues historiques de la Loire survenues en 1846, 1856 et 1866 et qui tient compte de l’effet du barrage de Villerest (7 000 m3/s au bec d’Allier - 6.80 m à Gien – 5.70 m à Orléans) ;

- la crue exceptionnelle qui dépasse totalement le système d’endiguement (8 500 m3/s au bec d’Allier - 7.50 m à Gien – 5.70 m à Orléans).

Les travaux de priorité 1 préconisés pour améliorer le système d'endiguement sont l'abaissement du fusible du déversoir de Jargeau, car le déversoir n'assure plus sa fonction initiale, et le traitement des points bas subsistant afin de les rendre résistants à la surverse ou de les relever (Sigloy, Saint-Denis-en-Val et Château Lumina, soit 1,5 km de digues à traiter)[103].

Études de dangers des digues (2012-2014)

Le décret du relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques précise les obligations du propriétaire des digues notamment la réalisation d'une étude de danger, de visites techniques approfondies, la constitution d’un dossier d'ouvrage et la surveillance, exploitation et entretien du gestionnaire[104]. C'est dans ce cadre que sont réalisées par l’État, de 2012 à 2014, les études de dangers des digues de Loire dont il est gestionnaire. Ces études apportent des connaissances nouvelles sur les systèmes de protection contre les inondations et permettent de définir la vulnérabilité réelle des territoires inondables[105].

Étude des vals du Giennois (Cléa) (2013-2015)

L’étude des vals du Giennois prévue au programme du CPIER 2007-2013 et concernant le département du Loiret (vals d’Ousson-sur-Loire, des Combles, de Châtillon-sur-Loire, de Briare, de la Motte, de Saint-Firmin-sur-Loire, de Gien) se déroule en fait de et . Elle est financée par l’Europe (FEDER), la Région Centre et le Département du Loiret[98] - [106].

Au-delà d'une connaissance fine du risque d'inondation, elle avait pour objet de proposer un ensemble d'actions portant sur les travaux de protection (sur les digues, amélioration des cheminements de l’eau en crue dans les vals, entretien ou restauration du lit de la Loire, protections localisées complémentaire), la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, la surveillance, la prévision et l’alerte dans les vals, la préparation à la gestion de crise et au retour à la normale après l’inondation, les principes d’occupation du sol[106]. Deux synthèses sont produites : l'une sur le diagnostic du risque[107], l'autre sur les propositions d'actions[108].

Directive Inondations

La Directive inondation du vise à créer un cadre commun permettant d'évaluer et de réduire les risques d'inondation sur le territoire de l'Union européenne[109] et donc réduire les disparités de prise en compte et de traitement du phénomène inondation selon les États membres et favoriser la coopération transfrontalière. Elle est transposée dans le droit français par l'article 221 de la LENE (Loi portant sur l’engagement national pour l’environnement) du et comprend trois étapes : évaluation préliminaire, cartographie, plan de gestion comprend trois étapes : évaluation préliminaire, cartographie, plan de gestion[110].

Évaluation préliminaire du risque d'inondation en 2011

L'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) réalisée en 2011 sur le district Loire-Bretagne, a permis de déterminer les enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP) « cours d'eau et ruissellements » et « submersions marines ». Le bassin de la Loire moyenne n'est concernée que par la première qui représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents et des concentrations d'écoulement dans les fonds de thalweg [111]. Pour évaluer les impacts, les indicateurs suivants ont en outre été arrêtés pour traduire les impacts potentiels des inondations sur la santé humaine :

- la population habitant dans l'EAIP : principal indicateur, le nombre d'habitants à l'intérieur de l'EAIP est calculé pour chaque commune à partir des résultats du recensement 2006 de l'INSEE ;

- la proportion de la population de la commune habitant dans l'EAIP : cet indicateur rend compte de la sensibilité du territoire à la crise et de sa capacité à rétablir une situation normale après un événement.

- l'emprise des habitations de plain-pied dans l'EAIP : cet indicateur permet d'identifier les habitations sans étage refuge situées dans l'EAIP. Par ailleurs, leurs habitants pourront difficilement les réintégrer une fois l'événement passé. L'indicateur est calculé en assimilant les bâtiments d'habitation de hauteur inférieure à 4 mètres à des habitations de plain-pied ;

- le nombre d'établissements hospitaliers dans l'EAIP[112].

Des cartes ont ensuite été établies tant à l'échelle du bassin qu'à celle des vals. Trois scénarios d'inondation ont été retenus pour l'étude des impacts[113] :

- Scénario fréquent : la période de retour de ce scénario est comprise 20 ans et 30 ans. Elle correspond au débit de la Loire observe lors de la crue de 2003, soit un débit de 3 400 m3/s au bec d’Allier, écrêté par le barrage de Villerest.

- Scénario moyen : il correspond, dans le secteur d'Orléans, à l’alea de référence retenu pour réviser les PPRi de l’agglomération d’Orléans.

- Scénario exceptionnel : ce scénario correspond a un événement de période de retour de l'ordre de 1 000 ans. Le débit retenu a l’entrée du modèle hydraulique au bec d’Allier est de 10 000 m3/s, écrêté par le barrage de Villerest.

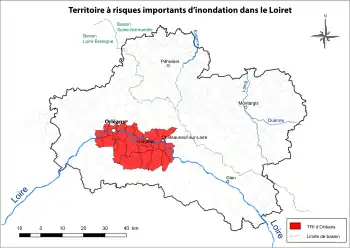

Ceci a permis de définir des territoires à risques important d'inondation (TRI) : 122 au niveau national, 22 dans le district Loire-Bretagne, un dans le Loiret[114].

Le TRI d'Orléans

| scénario d'inondation | population en zone inondable | emplois en zone inondable |

|---|---|---|

| événement fréquent | < 50 | < 50 |

| événement moyen | 67 000 | 23 500 |

| événement exceptionnel | 69 000 | 23 500 |

Le TRI d'Orléans comprend 27 communes et correspond aux communes situées entièrement ou pour partie dans le val d'Orléans. Il s'agit des communes suivantes[115] :

Bou -

La Chapelle-Saint-Mesmin -

Chateauneuf-sur-Loire -

Chécy -

Combleux -

Darvoy -

Férolles -

Guilly -

Jargeau -

Marcilly-en-Villette -

Mardié -

Neuvy-en-Sullias -

Olivet -

Orléans -

Ouvrouer-les-Champs -

Saint-Cyr-en-Val -

Saint-Denis-de-l'Hôtel -

Saint-Denis-en-Val -

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin -

Saint-Jean-de-Braye -

Saint-Jean-de-la-Ruelle -

Saint-Jean-le-Blanc -

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin -

Sandillon -

Sigloy -

Tigy -

Vienne-en-Val.

Planification des actions de prévention ou de réduction de la vulnérabilité

Plan Loire Grandeur Nature et contrats de plan

En 1994, naît le Plan Loire Grandeur Nature. Il vise à la mise en œuvre « d'un plan global d'aménagement de la Loire afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le développement économique », en opposition au programme d’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents signé en 1986, prévoyant la construction de quatre barrages et quelques centaines de kilomètres de digues supplémentaires. Il se veut un plan alternatif prenant en compte les questions environnementales dans la gestion du fleuve. Ce plan d’aménagement global a pour but de concilier trois objectifs : la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique[116].

Le Plan Loire Grandeur Nature a été renouvelé et s'appuie à partir de 1999 sur les contrats de plan Etat-Région. Plusieurs phases se sont succédé : 1994-1999 (PLGN 1), 2000-2006 (PLGN 2), et 2007-2013 (PLGN 3). Il comporte diverses actions au sein du bassin de la Loire, s’articulant autour de quatre plates-formes dont « Ouvrages domaniaux de L’État et sécurité » qui concerne directement le renforcement ou l'amélioration du système d'endiguement. Ce plan Loire 2007/2013 reposait sur deux outils[117] :

- un CPIER signé par l'État, les neuf régions du bassin de la Loire, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Établissement public Loire (EPL)

- un POI FEDER Loire, pour les actions admissibles à des financements européens.

Période 2013-2020

Les outils de planification stratégique sont, dans la nouvelle stratégie nationale du risque inondation issue de la déclinaison de la Directive européenne inondations de 2007 : le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) au niveau du district hydrographique, le Plan Loire au niveau du bassin de la Loire et les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) au niveau local[118]. La déclinaison opérationnelle du Plan Loire est réalisée par le biais de deux outils opérationnels : le CPIER Loire 2015-2020 et le POI FEDER Bassin de la Loire 2014-2020[119].

PGRI Loire-Bretagne 2015-2010

Les Programmes d'actions de prévention des inondations (PGRI), lancés en 2002, ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques, l'environnement et le patrimoine. Il s'agit d'un outil de contractualisation entre l'État et les Collectivités permettant de subventionner une politique globale de gestion du risque d'inondation sur une durée maximale de 6 ans[120]. Le Plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, dont dépend le Loiret, est approuvé en [121] - [122].

PAPI

Les programmes d’actions et de prévention des inondations visent à définir une stratégie globale pensée à l’échelle du bassin de risque, puis déclinée en plan d’actions. L’élaboration de ces programmes repose sur une gouvernance partenariale entre acteurs locaux et services de L’État en vue d’une labellisation. Pour être labellisés, les projets de PAPI doivent s’appuyer sur : un diagnostic précis du risque sur le territoire, une stratégie locale explicite, un programme d’actions comprenant actions sur l’aléa et réduction de la vulnérabilité, développement de la culture du risque et préparation à la gestion de crise[123]. Le TRI d'Orléans a vocation à faire l'objet d'un PAPI, mais le territoire peut tout aussi bien être plus large. Un PAPI doit être porté par un acteur local mais l'évolution institutionnelle en la matière, avec la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI déléguée aux communes et intercommunalités et les transferts d'ouvrages, ne facilite pas l'émergence d'un porteur de projet dans le Loiret.

Plan Loire IV (2014-2020)

Compte tenu de l'attachement des partenaires au plan Loire et de leur volonté en ce sens, le plan Loire a été reconduit pour la période 2014-2020. Dans ce cadre, une stratégie à horizon 2035 a été définie et repose sur quatre enjeux : trois thématiques (diminution du risque inondation, restauration des milieux aquatiques et mise en valeur du patrimoine ligérien, et un enjeu transversal (valorisation et développement de la connaissance)[117].

CPIER Loire 2015-2020

Le CPIER Loire 2015-2020, signé le par l’État, l’Agence de l’Eau, les régions Auvergne, Bourgogne, Centre–Val de Loire, Limousin, Pays de la Loire et Rhône-Alpes[119]. 7,1 M€ sont alloués à la région Centre-Val de Loire pour l'enjeu inondations[124], un montant sans commune mesure avec les besoins apparus dans l'évaluation préliminaire de risque inondation concernant la Loire. Mais ceci est à mettre en lien avec le retrait de plusieurs collectivités partenaires dont la région Centre-Val de Loire et le conseil départemental du Loiret, précisément du fait de la perte de compétences de ces collectivités en matière d'inondations au profit du bloc communal.

POI FEDER Bassin de la Loire 2014-2020

Le POI FEDER Bassin de la Loire 2014-2020[Note 6], dont l’autorité de gestion – au nom des neuf régions du bassin - est la région Centre-Val de Loire, a été validé le par la Commission européenne[119] - [125].

Prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire

L’un des meilleurs moyens de prévention contre le risque d'inondation est d’éviter d’urbaniser les zones exposées au risque d’inondation. Pour cela il est nécessaire de disposer d'outils d'urbanisme réglementaire : les plans de surfaces submersibles d'abord, puis aujourd'hui les plans de prévention du risque inondation.

Plans de surfaces submersibles (1949-1999)

Les plans de surfaces submersibles (PSS) constituent la première réglementation en matière de maîtrise de la construction en zone inondable, s'appuyant sur un décret-loi du . La procédure d'instruction découpait la vallée de la Loire en sections, dont la troisième incluait en partie le Loiret. Les plans définissant les zones à considérer comme submersibles ont été approuvés après enquête publique par le décret en date du pour la partie de la vallée de la Loire située entre les limites aval des communes de Briare et Saint-Firmin-sur-Loire d'une part et la limite des départements du Loiret et du Loir-et-Cher y compris la commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) d'autre part[126]. Deux autres outils d'urbanisme pouvaient être élaborés : le Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R.) apparu au début des années 1980 et la délimitation d’un périmètre de risques en application de l'article R111-3 depuis 1955, mais aucun de ces outils n'a été mis en œuvre dans le Loiret[127].

PPRI (à partir de 1999)

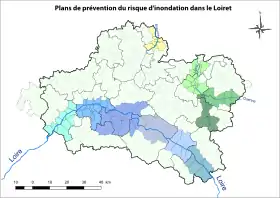

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) délimitent les zones exposées aux risques et définissent des règles d’urbanisme, de construction et de gestion applicables au bâti existant ou futur. L’objectif est de réduire la vulnérabilité des territoires, des biens et des personnes[128]. Dans le département du Loiret, six PPRI sont approuvés sur l’axe ligérien (62 communes) et trois sur les vals du Loing et de l’Ouanne (23 communes) et un sur les vals de l’Essonne (9 communes)[129].

Les premiers PPRi sur l'ensemble de la Loire moyenne ont été établis à la même période dans la continuité de projets d'intérêt général (PIG) de 1994 et été approuvés entre 1999 et 2003. Au début des années 2010 la révision de ces PPRi était devenue nécessaire au regard de l'évolution de la connaissance technique (données topographiques, et bibliographiques, modèles numériques et études de dangers) et de la doctrine nationale (réglementation) et des événements récents en matière d’inondation (inondations dans le Var et Xynthia)[130]. La révision des PPRI des vals d'Orléans a ainsi été prescrite le et approuvée le et celle des vals de Sully, Ouzouer et Dampierre le [131].

Concernant les vals d'Orléans, deux scénarios ont été retenus pour la détermination de la hauteur de submersion pour l'amont du val d'Orléans : la modélisation d'une brèche au niveau de Guilly et d'une autre au niveau de Sigloy pour différentes gammes de crues (de périodes de retour 70 ans, 100 ans , 200 ans, 500 ans, 1000 ans. Seuls les résultats obtenus par modélisation pour la crue de 100 ans ont été retenus pour l'établissement des hauteurs d'eau[132]. Les classes d’aléas sont déterminées en fonction des hauteurs de submersion et des vitesses des écoulements. Deux changements importants interviennent dans la détermination des aléas : pour la hauteur, l’aléa devient fort à partir de 1 m de hauteur et non 2 m comme antérieurement. Pour la vitesse, deux nouveaux zonages sont créées : Les zones de dissipation d’énergie (ZDE) qui sont des zones dans lesquelles le risque de destruction du bâti est important en cas de brèche et les zones d’écoulements préférentiels (ZEP) pouvant être concernées par des courants forts et une hauteur d’eau importante, avec un effet potentiellement destructeur sur le bâti[133].