Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

| Saint-Jean-de-Braye | |||||

L'église Saint-Jean-Baptiste et le canal d'Orléans | |||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Loiret | ||||

| Arrondissement | Orléans | ||||

| Intercommunalité | Orléans Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Vanessa Slimani 2020-2026 |

||||

| Code postal | 45800 | ||||

| Code commune | 45284 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Abraysiens | ||||

| Population municipale |

21 396 hab. (2020 |

||||

| Densité | 1 562 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 54′ 46″ nord, 1° 58′ 19″ est | ||||

| Altitude | 100 m Min. 95 m Max. 127 m |

||||

| Superficie | 13,7 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Orléans (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Orléans (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-de-Braye (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Loiret

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saintjeandebraye.fr | ||||

La commune fait partie du périmètre du Val de Loire inscrit depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO[1] en tant que paysage culturel exceptionnel. Longtemps restée commune rurale avec ses vergers et ses vignes, c'est aujourd'hui une ville industrielle de près de 21 396 habitants (en 2020 ![]() ), faisant partie de la Métropole d'Orléans, qui participe aux pôles de compétitivité orléanais axés sur la chimie et l'électronique. Il y existe un dynamisme associatif avec près de cent-trente associations culturelles et sportives[2].

), faisant partie de la Métropole d'Orléans, qui participe aux pôles de compétitivité orléanais axés sur la chimie et l'électronique. Il y existe un dynamisme associatif avec près de cent-trente associations culturelles et sportives[2].

Toponymie

Le nom de la commune est dérivé directement de celui de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, située dans l'ancien village sur un promontoire en bord de Loire.

Braye, du gaulois braga, qui signifie « lieu marécageux » ou « lieu humide », semble faire référence à la position de l'église à proximité immédiate de la Loire. Lors de la fixation du toponyme, le cours du fleuve laissait probablement un espace marécageux ou une grève au pied de l'édifice .

Braye vient d'un mot gaulois braca ou braga, qui a donné Braie ou Braye en français et qui signifie barrage pour prendre le poisson; le village est nommé ainsi à cause des pêcheries dans la Loire .

Saint-Jean-de-Braye aurait été nommé également « Saint Jean de Bionne » avant 1150. Bionne est un ancien fief actuellement situé sur la commune de Chécy. Il a donné son nom à la rivière qui le jouxte, ainsi qu'à la commune de Boigny-sur-Bionne. Ce Saint-Jean évoque Saint Jean Baptiste et non l'Évangéliste.

La raison du choix de saint Jean-Baptiste comme patron de l'église locale n'est pas connue. Cependant son patronage est fréquent dans la région, ainsi que le montre le cas de paroisses proches : Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. On évoque aussi la coutume orléanaise des feux de la Saint-Jean le 24 juin comme étant l'origine du choix du patron[3].

Géographie

Situation

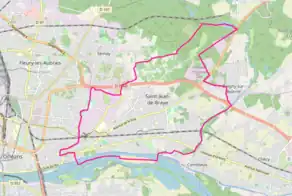

La ville est située dans la région naturelle du Val de Loire, au point le plus septentrional de la Loire, dans l'aire urbaine et l'unité urbaine d'Orléans. Le site de bord de Loire sur un promontoire offre une vaste vue sur le paysage ligérien et sur la cathédrale d'Orléans. Les centres-ville d'Orléans et Saint-Jean-de-Braye sont distants de 5 km environ. L'autoroute A10 est à une distance de 15 km et la RN 20 à 11 km. On peut ainsi rejoindre Paris, distant de 137 km par l'A10 et 126 km par la RN 20. Les deux ponts les plus proches sont le pont René Thinat à Orléans (à 4,5 km), et le pont de Jargeau (à 14 km).

Communes limitrophes

Géologie et relief

- Fz : Alluvions récentes des lits mineurs (Holocène)

- Fw : Alluvions de haute terrasse de la Loire (Pléistocène (Riss))

- m3-p1SASo : Sables et argiles de Sologne (Langhien supérieur à Pliocène inférieur.)

- m2MSO : Marnes et sables de l'Orléanais (Burdigalien)

- m1MBI : Marnes de Blamont (Aquitanien)

- m2MCO : Marnes et calcaires de l'Orléanais (Burdigalien)

- m1CPi : Calcaires de Pithiviers (Aquitanien)

La région d’Orléans se situe dans le sud du Bassin parisien, vaste cuvette composée d’un empilement de couches sédimentaires d’origines essentiellement détritiques (issus de l’érosion d’anciennes chaînes de montagnes) et carbonatées (précipitation de carbonate de calcium). Ces dépôts s'étagent du Trias (- 250 millions d’années) au Pliocène (- 23 millions d’années) et se font surtout en contexte marin, mais aussi en milieu lacustre. Les successions de périodes glaciaires et interglaciaires au Quaternaire aboutissent à la configuration géomorphologique actuelle : altération plus ou moins profonde des roches en place, terrasses alluviales anciennes perchées sur les plateaux et incision de la vallée actuelle de la Loire[4] - [5].

Les calcaires de Beauce, qui constituent le socle du territoire communal, se forment à l'Aquitanien (de - 23 à - 20,5 millions d’années). Leur partie supérieure, les calcaires de Pithiviers (m1CPi), les marnes et calcaires de l’Orléanais (m2MCO) et les marnes de Blamont (m1MBI), affleure sur les flancs des vallées de la Bionne, de l'Oussance et de l'Égoutier[6] - [7]. Les calcaires de Beauce sont recouverts par les sables de l'orléanais ( m2MSO), premiers dépôts burdigaliens (de – 20,44 à – 15,97 millions d'années), englobant le bourg. Les sables sont essentiellement composés de grains de quartz émoussés, accompagnés de feldspaths kaolinisés et friables, de silex à patine noire et de graviers calcaires particulièrement fréquents à la base de la formation[6] - [7]. Cette formation est elle-même surmontée par les sables et argiles de Sologne (m3-p1SASO), datés du Langhien supérieur au Pliocène inférieur, une formation composée de sables (quartz gneissique ou granitique) argileux très grossiers à fins et de lentilles d’argile verte, pure ou sableuse, occupant une partie est de la commune[8]. Divers alluvions complètent cette stratigraphie géologique : des alluvions fluviatiles anciennes, les hautes terrasses de la Loire, comprises entre 10 et 30 m (Fw) et affleurant dans le sud du territoire communal, et des alluvions plus récentes, datant de l'Holocène (Fz), situées dans le fond de la vallée de l’Oussance et dans le lit majeur de la Loire.

Fragmentés et fissurés, les calcaires peuvent être le siège de phénomènes karstiques. Les circulations préférentielles d’eaux souterraines érodent ces calcaires en profondeur et entraînent la formation de dépressions, gouffre ou dolines. Les manifestations en surface de ces fragilités ne sont pas rares dans la région orléanaise. Des cavités ont été inventoriées par le service régional Centre du BRGM, en octobre 2003. 40 ont été dénombrées sur l’ensemble de la commune, dont un gouffre et des dolines (dépressions circulaires ou elliptiques liées à l'activité karstique)[9].

Le territoire communal est relativement plat puisque la dénivelée maximale est de 32 mètres. L'altitude du territoire varie en effet de 95 mètres à 127 mètres[10] - [11].

Hydrographie

Le site est marqué par le lit de la Loire. La commune est en partie inondable, et a fait face à plusieurs crues exceptionnelles, notamment dans certaines parties du vieux bourg, en 1846, 1856 et 1866. En période d’étiage l’été, de larges bancs de sable occupent le lit mineur. En période de crues, les bords de Loire sont inondés, les îles sont submergées et les arbres ont souvent un ou deux mètres de tronc sous l’eau. Le débit de la Loire augmente, elle charrie des végétaux. Enfin, à une échelle plus grande, il a existé des variations du lit de la Loire dans le passé : le tracé des îles, notamment, change[12].

La commune est inscrite au plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) de la vallée de la Loire, dans la section « agglomération d'Orléans », approuvée le 2 février 2001.

Le canal d'Orléans longe la Loire sur sa partie nord.

La Bionne est une petite rivière qui constitue la limite est de la commune. Elle se jette dans la Loire lorsqu'elle pénètre en limite ouest de Combleux. Le Ruet, petit ruisseau qui provient d'étangs de Marigny-les-Usages, forme un étang à l'extrémité nord de la commune, dans le parc de Charbonnières. C'est un affluent de la Bionne. Deux autres ruisseaux sont présents sur le territoire, ils sont busés : l'Égoutier, à l'ouest, en provenance de Semoy, et la Corne, au centre, qui prend sa source à la Borde.

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

- Moyenne annuelle de température : 10,9 °C |

La commune bénéficie d’un climat « océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes du Loiret. Le climat reste océanique mais avec de belles dégradations. Les températures sont intermédiaires et les précipitations sont faibles (moins de 700 mm de cumul annuel), surtout en été, mais les pluies tombent en moyenne sur 12 jours en janvier et sur 8 en juillet, valeurs moyennes rapportées à l’ensemble français. La variabilité interannuelle des précipitations est minimale tandis que celle des températures est élevée[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[13]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Orléans-Bricy, qui se trouve à 17,10 km à vol d'oiseau[14], où la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[15], à 11,2 °C pour 1981-2010[16], puis à 11,7 °C pour 1991-2020[17].

Milieux naturels et biodiversité

Les habitants de l'agglomération apprécient les richesses écologiques et paysagères du territoire et fréquentent assidûment les différents milieux naturels.

Zones Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives «Habitats » et «Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre. les activités humaines ne sont pas interdites, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des habitats et des espèces concernés[18] - [19]. Les sites Natura 2000 présents sur le territoire communal de Saint-Jean-de-Braye sont au nombre de trois[INPN 1].

Sites d'importance communautaire (Directive "Habitats")

| Numéro | Type | Nom | Arrêté | Document d’objectifs | Localisation |

|---|---|---|---|---|---|

| FR2400524 | SIC | Forêt d’Orléans et périphérie | Arrêté du 20 août 2014[20]. | Validé le 10 juin 2005 | Un noyau est localisé dans la partie nord-est de la commune[21]. |

| FR2400528 | SIC | Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire | Arrêté du 13 avril 2007[22]. | Validé le 10 juin 2005 | Frange sud de la commune[21]. |

Le site de la « forêt d'Orléans et périphérie », d'une superficie totale de 2 226,40 ha, est morcelé en 38 entités. Celles-ci, de tailles variables (de 0,9 à 347 ha), sont disséminées sur les 3 massifs et leurs périphéries. Au cours de la réalisation du document d'objectifs, à la suite des inventaires de terrain, l'absence d'habitat ou habitat d'espèce d'intérêt communautaire dans certaines entités a conduit à la proposition de leur suppression (13 entités concernées, pour une surface totale de 207,90 ha). L'intérêt du site réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares), la grande richesse floristique, avec un intérêt élevé pour les bryophytes, les lichens et les champignons. 17 habitats naturels d’intérêt communautaire sont répertoriés sur le site qui présente aussi un intérêt faunistique, notamment l’avifaune, les chiroptères, les amphibiens et les insectes. Ce site présente une faible vulnérabilité dans les conditions actuelles de gestion ; il s’agit en effet de parcelles de forêt domaniale dont la gestion actuelle n’induit pas de contraintes particulières pour les espèces citées. Certaines comme le balbuzard pêcheur font l’objet d’une surveillance. D’autres espèces justifieraient un suivi, comme le sonneur à ventre jaune, l’aigle botté, la pie-grièche écorcheur[INPN 2].

Le site de la « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », d'une superficie de 7 120 ha, concerne 51 communes. La délimitation de ce site Natura 2000 est très proche de celle correspondant à la Directive Oiseaux. L'intérêt majeur du site repose sur les milieux ligériens liés à la dynamique du fleuve, qui hébergent de nombreuses espèces citées en annexe II de la directive Habitats[INPN 3].

Zones de protection spéciale (Directive "Oiseaux")

| Numéro | Type | Nom | Arrêté | Document d’objectifs | Localisation |

|---|---|---|---|---|---|

| FR2410017 | ZPS | Vallée de la Loire du Loiret | Arrêté du 4 mai 2007[23]. | Frange sud de la commune[21]. |

Le site de la « Vallée de la Loire du Loiret » s'étend sur 7 684 ha et concerne la vallée de la Loire dans le Loiret. Cette ZPS se poursuit en amont et en aval sur les départements voisins. L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de nombreuses espèces citées en annexe I de la directive Oiseaux. Le site est caractérisé par la présence de colonies nicheuses de sternes naine et pierregarin et de mouette mélanocéphale. Des sites de pêche du Balbuzard pêcheur sont également présents. Le site est également lieu de reproduction du bihoreau gris, de l'aigrette garzette, de la bondrée apivore, du milan noir, de l'œdicnème criard, du martin-pêcheur, du pic noir, de la pie-grièche écorcheur[INPN 4].

- Sélection de représentants de l'avifaune de la zone Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret ».

.jpg.webp)

Zones nationales d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Le territoire communal de Saint-Jean-de-Braye comprend trois ZNIEFF[INPN 5].

| Désignation | Type | Superficie | Description |

|---|---|---|---|

| « Étang du bois de Charbonnière » | type 1[Note 2] | 17,41 hectares | Cet étang (parfois dit du Ruet) se localise à l'extrémité nord-est du Bois de Charbonnière. Il est alimenté par le ruisseau du Ruet, affluent de la Bionne. Il est distant d'environ 6 km au sud-ouest du bourg de Marigny-les-Usages[24]. Son altitude est de 105 m[INPN 6]. La rive est du plan d'eau présente localement une végétation neutrophile. La rive ouest montre, à l'occasion de la baisse estivale, des formations amphibies avec une petite dizaine d'espèces déterminantes dont deux sont protégées. Les stations de gratiole officinale (Gratiola officinalis) sont très étendues certaines années[INPN 7]. |

| « Iles et grèves de Combleux » | type 1 | 127,97 hectares | La zone s'étend sur 5 communes, dont Saint-Jean-de-Braye et se situe dans le lit mineur de la Loire à l'amont de l'agglomération d'Orléans, donc en milieu périurbain[DREAL 1]. Son altitude varie entre 126 et 174 m[INPN 8]. Il s'agit d'un ensemble d'îlots boisés ou non et de grèves nues ou végétalisées, très représentatif des paysages de la Loire moyenne. La pulicaire commune (pulicaria vulgaris) est présente de manière constante en plusieurs stations, dont le nombre de pieds est important. Le castor (Castor fiber) est installé de manière pérenne et s'y reproduit chaque année. Il s'agit d'un site important pour cette espèce dans le département du Loiret. Concernant l'avifaune, cet espace assure une fonction de halte migratoire du fait de sa situation dans la partie la plus septentrionale du fleuve et de la présence de surfaces notables de grèves. La zone, au gré des défrichements (entretien) des grèves, redevient périodiquement site de nidification des sternes pierregarin et naine[INPN 9]. |

| « La Loire orléanaise » | type 2 | 35 hectares | La zone s'étend sur 37 communes, dont Ouzouer-sur-Loire, et se superpose pour la commune à la zone Natura 2000 de nom similaire. Elle correspond à la boucle septentrionale du fleuve[DREAL 2]. Son altitude varie entre 80 et 135 m[INPN 10]. Elle se caractérise par un lit mineur largement occupé par des îles et grèves sableuses. Ces milieux soumis au marnage annuel recèlent de multiples habitats plus ou moins temporaires. C'est pratiquement la seule section qui présente des méandres. On observe, sur les basses terrasses, quelques formations sablo-calcaires[INPN 11]. |

Écologie ligérienne

La Loire est marquée dans cette région par la migration d’oiseaux (sternes naines, pierregarains, etc.) qui s’y reproduisent, et de poissons (saumons, anguilles, aloses…) qui remontent le courant pour se reproduire dans les eaux claires de la haute Loire. Le lit de la Loire est aussi riche en végétaux : l’étiage permet le développement de plantes annuelles (carex, roseaux). Les bords de Loire sont également un lieu de développement privilégié d’arbres tels que saules, peupliers, ormes, frênes, chênes. Le canal contribue à cette richesse écologique[12].

La Loire est protégée ou inscrite dans différents classements et réglementations à Saint-Jean-de-Braye. Le site est situé dans le périmètre du « Val de Loire de Chalonnes à Sully-sur-Loire » (85 394 ha), classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) en 2000[25]. Il est doublement classé au niveau européen, il appartient d'une part depuis 2002 à la zone spéciale de conservation « vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », d'une surface de 7 120 hectares, dans la directive Habitat de Natura 2000, pour les espèces et milieux liés à la dynamique du fleuve[26] et est d'autre part classé zone de protection spéciale en directive oiseaux de Natura 2000 depuis 2003 au sein d'une zone géographique assez similaire. Cette zone, de 7 684 ha, s'intitule « Vallée de la Loire et du Loiret »[27]. Enfin, le site est classé au niveau national par un arrêté de 1988 au titre de la loi du 2 mai 1930 au sein du « site de Combleux », d'une superficie de 285 hectares, pour la qualité de ses paysages[28].

Écologie forestière

Le parc de Charbonnière (180 ha) constitue le deuxième lieu de richesses écologiques, avec la présence de nombreux animaux. Plus de 80 espèces d’oiseaux ont été recensées dans ce parc : pics, mésanges, fauvettes, chouettes, bondrées… Les grands mammifères sont également présents : cerfs, sangliers. Dans la forêt ou la grande prairie du parc, de nombreux végétaux se développent : Orchidées protégées, charmes, chênes, châtaigniers, noisetiers, pins sylvestres, lierre, millepertuis, muguet… Des végétaux plus spécifiques à la Sologne sont également présents : fougères, bruyères, callunes. La mise en valeur du patrimoine naturel du parc de Charbonnière est, de même que pour la Loire, une préoccupation des pouvoirs publics. Elle se traduit par une exploitation du bois qui privilégie la diversité et par une réglementation de la localisation des entreprises : les entreprises les plus importantes doivent se localiser dans les clairières, avec un renforcement des lisières de bois. De plus, les pouvoirs publics ont replanté 10 ha de chênes et veillent à ne pas empêcher le passage des grands animaux[29] - [30].

Conservatoire botanique

Le conservatoire national du chrysanthème Paul-Lemaire se situe à Saint-Jean-de-Braye. Il a été fondé en 1990. Le Conservatoire a pour mission de collecter des variétés rares et anciennes, et d’assurer la préservation et la valorisation de ce patrimoine végétal rarissime. Il est spécialisé dans les chrysanthèmes uniflores, dont la collection compte plus de 400 espèces[31].

Urbanisme

Typologie

Saint-Jean-de-Braye est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [32] - [33] - [34]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Orléans, une agglomération intra-départementale regroupant 19 communes[35] et 282 269 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[36] - [37].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Orléans, dont elle est une commune du pôle principal[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 136 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[38] - [39].

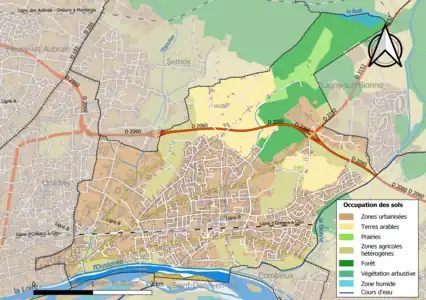

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (57,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (43,9 %).

La répartition détaillée en 2018 est la suivante :

- zones urbanisées (41 %),

- zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (16,4 %),

- forêts (11,9 %),

- zones agricoles hétérogènes (11,5 %),

- cultures permanentes (10,1 %),

- eaux continentales[Note 5] (3,2 %),

- terres arables (3,1 %),

- prairies (2,8 %)[40].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC). Carte orthophotographique de la commune en 2016.

Carte orthophotographique de la commune en 2016.

Schéma de cohérence territoriale

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération orléanaise a été approuvé en décembre 2008[41]. C'est un document avec lequel le PLU, et donc la politique de la ville, devront être en cohérence. Ses objectifs concernant Saint-Jean-de-Braye pour les années à venir sont principalement les suivants (extraits) :

- Loire Trame Verte

- améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants en leur permettant de redécouvrir et de se réapproprier la Loire, ses berges et ses paysages ;

- promouvoir l’image de l’agglomération aux plans national et international en s’appuyant sur le fleuve inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de ses paysages culturels vivants. Sa réalisation s’appuie sur deux grands axes :

- la création d’un grand parc de Loire de plus de 600 ha qui englobe le fleuve et ses rives de Combleux (à l'est de Saint-Jean-de-Braye) au pont George V à Orléans (à l'ouest de Saint-Jean-de-Braye) ;

- la création de coulées vertes pour relier les paysages de forêt du nord de l’agglomération et les cultures maraîchères du val au sud à la Loire et au Loiret.

- Urbanisation maîtrisée

- limiter l’étalement urbain, conformément à la loi SRU, qui vise une gestion économe de l’espace, notamment pour assurer l’équilibre entre le développement et la protection des espaces naturels, tout en respectant les principes du développement durable ;

- stopper la tendance vers une urbanisation continue de l’axe ligérien, pour préserver son patrimoine écologique et paysager : La Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Chécy ;

- protéger l’agriculture, qui a un rôle essentiel à jouer dans la préservation des paysages et assure, à proximité immédiate de la ville, une fonction productive à forte valeur ajoutée : horticulture, maraîchage, arboriculture fruitière...

- densifier plutôt qu’étaler, dans l'esprit de la densification urbaine.

- Protection de l'eau

- préserver les ripisylves pour la protection des cours d’eau, entretenir les affluents du Loiret et de la Loire, les restaurer ;

- contrôler la qualité des rejets d’eaux pluviales dans les fossés et les cours d’eau ;

- continuer l’amélioration des traitements des eaux usées[Note 6] ;

- infiltrer au plus près les eaux pluviales, quand elles ne sont pas polluées.

Plan local d'urbanisme

La commune possède un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé.

Morphologie urbaine

La ville est bordée au sud par la Loire, avec 4,5 km de berges. Le bief de Saint-Jean-de-Braye du canal d'Orléans traverse la commune en longeant le fleuve. Deux anciens ports mariniers subsistent : celui du bourg et celui de Saint-Loup.

À l'Ouest, elle est au contact d'Orléans. Le vieux bourg, avec son église, est situé dans la partie sud du territoire communal, à proximité immédiate de la Loire et en hauteur par rapport au niveau de l'eau. Le nouveau centre, qui a connu un essor au début des années 1990 avec la création du centre-bus, du lycée Jacques Monod, de la médiathèque, se situe plus au centre du territoire.

La partie nord, plus agricole, est coupée par la tangentielle, voie périphérique de l'agglomération orléanaise. Une zone industrielle est implantée au nord-ouest de la commune. elle comprend notamment un dépôt d'hydrocarbures. La partie la plus au nord de la commune est marquée par la forêt de Charbonnière, qui appartient à la ville d'Orléans, et la limite est par la petite rivière de la Bionne. Le parc technologique de Charbonnière, situé en lisière de la forêt, constitue la deuxième zone industrielle.

Le slogan de Saint-Jean-de-Braye, « la ville qui bouge entre Loire et forêt », résume donc cette situation.

Dessertes

- Routes : Saint-Jean-de-Braye est desservie par les routes nationales 152 qui va de Tours au sud-ouest à Pithiviers au nord-est, 60 (tangentielle) qui va de Saint Jean de la Ruelle à l'ouest à Châteauneuf-sur-Loire à l'est puis Montargis et Sens et départementale 960 qui longe la Loire en ligne globalement droite et va à l'est vers Chécy, Mardié, Saint-Denis-de-l'Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire. Ces nombreuses dessertes contribuent à attirer les industries dans la commune.

- Voies ferrées :

- la ligne ferroviaire Orléans - Gien, parallèle à la Loire et à l'ancienne route nationale 60, traverse la commune ; elle est utilisée pour le transport de marchandises.

- la ligne B du tramway d'Orléans vient s'ajouter à cette ligne.

- Voies fluviales : le canal d'Orléans, réhabilité depuis 1978 et utilisé pour le tourisme fluvial, a été récemment prolongé jusqu'à Orléans, selon son tracé initial. Le mur-digue a été restauré à plusieurs reprises.

Transports en commun

Les premiers services de transports urbains datent de 1973. Le point bus Léon-Blum a été inauguré en 1989[42], mais détruit en 2010 pour laisser place aux travaux de la ligne B du tramway. Un nouveau point de correspondance bus/tram/cars a été construit à quelques mètres de là. Saint-Jean-de-Braye est desservie par les transports de l'agglomération orléanaise (TAO) avec la ligne B du tramway d'Orléans et les lignes de bus 2, 8, 12, 15, 56 et 57 et par le réseau de départemental Ulys (lignes 3A, 6, 16, 17 et 99).

Liaisons piétonnes

La ville compte de nombreuses venelles qui maillent les différents quartiers. La forêt de Charbonnière compte de nombreux chemins piétons et cyclistes, ainsi qu'un parcours de santé. Le chemin piéton (GR 32) longeant la Loire et le canal d'Orléans est très fréquenté par les piétons et les cyclistes. Il fait partie du projet national de la Loire à vélo, et participe à la valorisation du site du Val de Loire classé patrimoine mondial.

Logements

La densité de la commune est de 1 296 habitants/km2, 1 364 en 2006. Elle compte 7 579 logements, dont 94 % de résidences principales, 4,5 % de logements vacants et 1,5 % de logements secondaires ou occasionnels ; 50,5 % des logements sont individuels, et 49,5 % collectifs[43] ; 54 % des habitants sont propriétaires, et 21,5 % des logements sont en HLM[44] conformément à la loi SRU.

Les proportions de logements selon l'époque d'achèvement montrent bien le fait que la ville s'est développée récemment, à partir de la Seconde Guerre mondiale. Seuls 9,5 % des logements datent d'avant 1945, 38 % ont été construits de 1949 à 1974, et 36 % de 1975 à 1989. 16,5 % datent de 1990 à 1999[43].

L'urbanisation est relativement continue entre Orléans et Saint-Jean-de-Braye, avec des hauteurs de construction modestes. Elle est plutôt résidentielle au Sud. Le vieux bourg, les bords de Loire et les Hauts de Saint-Loup sont constitués de maisons individuelles groupées ou isolées, plutôt anciennes, ainsi que du vieux cimetière et du parc public des Longues-Allées. On peut observer plusieurs belles demeures avec de grands terrains à proximité de la Loire. Le Pont-Bordeaux, quartier sud-ouest classé prioritaire, regroupe une partie de lotissements et une partie d'immeubles. Le centre-ville et le quartier Mondésir (juste au sud du centre-ville), construits pour l'essentiel dans les années 1980 - 1990, comportent des maisons en majorité groupées et des immeubles collectifs (jusqu'à huit étages), et regroupent la plupart des commerces.

Au nord (quartiers Croix de Pierre, Clocheton, Vomimbert et Godde) et à l'est, l'urbanisation est moins dense, et principalement résidentielle. Les maisons individuelles isolées sont regroupées en lotissements. Le petit Bois et le nouveau cimetière, paysager, constituent des coupures vertes entre le centre-ville et les lotissements à l'est (quartier Picardière, Belle Allée, Frédeville, Roche, Richaudière / Diderot ou quartier de la Gare).

Équipements publics

La salle des fêtes, datant de 1937, a été rénovée durant le mandat de l'ancien maire, Jacques Chevalier. La rue de la mairie a été requalifiée au cours de ce projet, avec un aménagement paysager évoquant les anciens vergers de la commune.

Une halle a été construite face à la médiathèque, avec une estrade et un carillon réalisé par la fonderie de cloches Bollée.

Aménagements des bords de Loire

Plusieurs aménagements sont réalisés progressivement au bord de la Loire, notamment un amphithéâtre végétal, une pierre marquant le point septentrional de la Loire, plusieurs belvédères.

Projets actuels et futurs

La ville souhaite réaliser un « écoquartier » (quartier supposé particulièrement respectueux de l'environnement) au clos de Malvoisine, situé entre la Loire et le centre-ville. Elle a voté l'acquisition de ce terrain de six hectares[45].

Elle va également réaliser un terrain d'accueil de vingt emplacements pour les gens du voyage sur le terrain dit des « Dépendances de la Borde ».

Risques naturels et technologiques majeurs

La commune de Saint-Jean-de-Braye est vulnérable à différents aléas naturels : inondations (par débordement de la Loire ou de ruisseaux), climatiques (hiver exceptionnel ou canicule), mouvements de terrains ou sismique. Elle est également exposée à un risque technologique : le transport de matières dangereuses[46]. Entre 1985 et 2021, quatorze arrêtés ministériels ayant porté reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris pour le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye dont cinq pour des inondations et coulées de boue et neuf pour des mouvements de terrain[47].

Risque d'inondation

La Loire est à l'origine des dégâts les plus importants sur la commune en cas de crue majeure. Les crues historiques sont celles de 1846, 1856, 1866 et 1907. Aucune crue n'a atteint depuis 1907 les hauteurs atteintes lors de ces événements catastrophiques[48].

La zone inondable de la commune de Saint-Jean-de-Braye couvre une surface de 81 hectares, soit 6 % du territoire communal. Cette zone se répartit en 0 ha en espaces agricoles, 47 ha en eau, 16 ha en espaces naturels, 0 ha en serres et 18 ha en surfaces urbanisées[49]. 532 personnes résident dons cette zone[50]. Elle fait partie du val d'Orléans qui s’étend sur 33 km de longueur, du hameau de Bouteille à l’amont au confluent du Loiret à l’aval, et couvre une partie du territoire de la commune[51]. Ce val est protégé par une levée en terre, la levée d'Orléans, de 45 km de longueur, interrompue à 3,5 km environ en amont du confluent du Loiret. Il est inondé par le remous de la Loire dans la confluence du Loiret dès les premières crues simulées[52]. Cette levée a été renforcée sur toute sa longueur. Le niveau de protection historique est celui visé par la construction du déversoir de Jargeau, aménagé à la fin du XIXe siècle à l'emplacement des brèches qui s'étaient produites en 1846, 1856 et 1866 et conçu initialement pour fonctionner au-delà de la cote de Loire à l'échelle d'Orléans proche de 6 m (crue de 1825, n'ayant pas occasionné de brèches). Les lignes d’eau en crue ont toutefois beaucoup changé depuis du fait de l’évolution morphologique du lit de la Loire, conséquence des ouvrages de navigation qui ont été réalisés au XIXe siècle et de l’extraction massive de matériaux en deuxième partie du XXe siècle. Le déversoir ne remplit donc plus sa fonction de protéger la levée d’Orléans des surverses et il ne permet plus de définir l’objectif de protection du système d’endiguement[53].

L'analyse menée dans le cadre de l'étude de danger des digues, montre qu'aujourd'hui, le niveau de protection apparent de la levée est associé à une crue de période de retour d'environ 200 ans, soit une hauteur d'eau à l'échelle d'Orléans estimée à 5,75 m[54]. Les zones de surverses probables mises en évidence se situent de l'amont vers l'aval, à Guilly, Tigy et Saint-Denis-en-Val (lieu-dit de Château Lumina)[54]. Par ailleurs, ces études montrent aussi que des défaillances avant dépassement des ouvrages sont probables, en particulier à Guilly, Tigy et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Pour le secteur de Guilly, la probabilité de rupture n'est plus négligeable dès la crue de période de retour de 70 ans, soit une cote d'environ 4,60 m à l'échelle d'Orléans. Cette cote définit le niveau de sûreté actuel de la digue d'Orléans et correspond au seuil de déclenchement du plan d'évacuation massive de l'agglomération d'Orléans en cas de crue[54].

Le risque d'inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du Plan de prévention du risque inondation (PPRI) du val d'Orléans - val amont, approuvé le [55]. Deux nouveaux types de zones sont apparues par rapport au précédent PPRI, plus restrictives pour une meilleure protection des usagers : la zone de dissipation d'énergie (ZDE) et la zone d'expansion de crue (ZEC). Dans la ZDE, située immédiatement à l’arrière des levées, qui serait fortement affectée en cas de brèche ou de rupture de digue, toute construction nouvelle est interdite. La ZEC quant à elle correspond aux secteurs naturels ou agricoles qu’il convient de préserver pour l’étalement des eaux en cas d’inondation et éviter l’accroissement des risques[56]. La ZDE de Saint-Jean-de-Braye, d'une superficie de 172 ha, concerne principalement des terres agricoles ou naturelles, mais elle touche également plusieurs secteurs urbanisés à caractère résidentiel (Le Rondeau, Bonnevaux, La Fromentée et Domaine de Melleray). Une ou plusieurs exploitations agricoles, Rue des Mautaudins, présentant de nombreuses serres sont concernées par la ZDE. La station de pompage des eaux se situe dans le périmètre de la ZDE[57].

Deux documents permettent de définir les modalités de gestion de crise et d'organisation des secours : au niveau départemental, le Dispositif ORSEC départemental spécialisé déclenché en cas d'inondation de la Loire, le plan ORSIL[Note 7], et au niveau communal le plan communal de sauvegarde[58].

Risque de mouvements de terrain

Le territoire de la commune peut être concerné par un risque d'effondrement de cavités souterraines non connues. Une cartographie départementale de l'inventaire des cavités souterraines et des désordres de surface a été réalisée. Il a été recensé sur la commune plusieurs effondrements de cavités[59].

Par ailleurs, le sol du territoire communal peut faire l'objet de mouvements de terrain liés à la sécheresse. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est la conséquence d'un changement d'humidité des sols argileux. Les argiles sont capables de fixer l'eau disponible mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sécheresse[60]. Ce phénomène peut provoquer des dégâts très importants sur les constructions (fissures, déformations des ouvertures) pouvant rendre inhabitables certains locaux. Celui-ci a particulièrement affecté le Loiret après la canicule de l'été 2003. La totalité du territoire de la commune est soumis à un aléa « faible » face à ce risque, selon l'échelle définie par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)[61].

Histoire

Époque gallo-romaine

L’habitation de la région orléanaise commence dès l’époque gallo-romaine.

Deux voies romaines sont attestées sur la commune : Orléans (Cenabum) - Sens (Agedincum) et Orléans (Cenabum) - Autun (Augustodunum). Ces deux voies confluent à Saint-Loup. Les Romains plantent les premières vignes, à proximité de la Loire ; cette activité perdurera jusqu’au XXe siècle[12].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, l’agriculture progresse aux dépens de la forêt, la vigne se développe et l’Orléanais est au cœur du domaine royal. Les villages s’organisent autour des églises et la navigation sur le fleuve se développe. L'église date du XIIe siècle, ainsi que le couvent de Saint-Loup, fondé en 1249 et devenu abbaye en 1640. Le 4 mai 1429, Jeanne d'Arc prend d'assaut la bastille Saint-Loup, ouvrant ainsi la voie pour la libération d'Orléans.

XVIIe et XVIIIe siècles

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les vignerons représentent les deux tiers des métiers exercés. Au XVIIe siècle, le canal d’Orléans est construit. Sous la Révolution et l’Empire, le canal est la voie la plus fréquentée de France, et il en résulte des embouteillages aux écluses et une vie foisonnante sur ses berges. Entre 1790 et 1794, Saint-Jean-de-Braye s'agrandit en sa partie ouest, en absorbant Saint-Loup-lez-Orléans[62].

Nouvelle organisation territoriale

Le décret de l'Assemblée Nationale du décrète « il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne »[63]. En 1790, dans le cadre de la création des départements, le Loiret compte alors 367 municipalités, rattachées à 59 cantons et 7 districts[64]. La municipalité de Saint Jean de Braye est rattachée au canton de Saint Jean de Braye et au district d'Orléans[62]. Le terme « commune », au sens de l’administration territoriale actuelle, est imposé par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II () : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village sont supprimées et que celle de commune leur est substituée »[65]. Ainsi la municipalité de Saint Jean de Braye devient formellement « commune de Saint Jean de Braye » en 1793[62].

Les cantons sont supprimés, en tant que découpage administratif, par une loi du , et ne conservent qu'un rôle électoral, permettant l’élection des électeurs du second degré chargés de désigner les députés[66] - [67]. La Constitution du 5 fructidor an III, appliquée à partir de vendémiaire an IV (1795) supprime les districts, considérés comme des rouages administratifs liés à la Terreur, mais maintient les cantons qui acquièrent dès lors plus d'importance en retrouvant une fonction administrative[66]. Enfin, sous le Consulat, un redécoupage territorial visant à réduire le nombre de justices de paix ramène le nombre de cantons dans le Loiret de 58 à 31[Note 8] - [68]. Saint-Jean-de-Braye est alors rattachée au canton Chécy et à l'Arrondissement d'Orléans par arrêté du 9 vendémiaire an X ()[69] - [62] - [70]. En 1806, la commune est rattachée au canton d'Orléans-Nord-Est, un canton nouveau formé d'une commune de l'ancien canton d'Ingré, supprimé, de sept communes issues du canton de Neuville et de trois issues du canton de Patay[71]. Cette organisation va rester inchangée jusqu'en 1973, la commune est rattachée au canton de Saint-Jean-de-Braye[72].

Du XIXe au XXIe siècle

En 1843, l’arrivée du chemin de fer à Orléans marque la fin de l’activité fluviale sur la Loire. De 1908 à 1921, le canal est prolongé par le canal de Loire à Saint-Jean-de-Braye[12], mais il servira très peu aux transports de marchandises, au profit du train. Au début du XXe siècle, le canal n’est plus rentable et il est abandonné.

En 1893, la mairie actuelle est construite. Elle est alors au milieu des champs[73]. En 1912, la crise du phylloxéra entraîne la destruction de deux tiers des parcelles de vigne. Le début du XXe siècle constitue une période de crise (crise économique, guerres mondiales…) et de profond changement : la vigne est remplacée par du maraîchage, l’eau et l’électricité se développent[12] - [74].

Après 1950, l’agriculture se modernise, les parcelles sont remembrées, les vignes et le maraîchage laissent place à l’arboriculture (pommiers, poiriers, cerisiers) puis à des lotissements. Le village devient ville. Ceci est d’autant plus marqué à Saint-Jean-de-Braye où l’ancien bourg (avec l’église) et le nouveau centre-ville sont séparés.

Aujourd’hui, il ne reste que 200 hectares d’arboriculture (poiriers, pommiers et 1 ha de vigne). Quelques champs de céréales marquent encore le paysage mais l’industrie et le tertiaire prédominent désormais[12].

Le centre-ville se construit à partir de 1980[73], avec d'abord des maisons groupées, puis des immeubles, et divers équipements publics en 1988-1989.

Bien que Saint-Jean-de-Braye appartienne à un espace à l'est d'Orléans occupé depuis 2 000 ans, l'évolution des dernières décennies l'ont profondément modifié. L’impact paysager est fort, les vignes jadis présentes partout sur le territoire ont disparu, et les cultures fruitières et le maraîchage n'occupent plus qu'un espace restreint.

« Les vergers étaient partout, et ils sont encore, inclus dans toutes les mailles du tissu urbain : [...] il en reste dans Saint-Jean-de-Braye et ailleurs. Il en reste surtout rive sud. […] En attendant leur disparition, ils contribuent indirectement à l’image de marque des établissements, pour peu que ceux-ci acceptent encore leur voisinage, comme c’est le cas dans la banlieue est, autour de Dior ou de la caisse régionale du crédit régional mutuel[75]. »

— Orléans, 1995

La ligne B du tramway est inaugurée en 2012.

Anciens lieux-dits, hameaux et écarts

Beau-Séjour, Beauvois, Bellevue, Bionne, Charbonnière, Coquille, Feularde, Frédeville (ou Fretteville), Genouilly, Gradoux (ou Gradou), Guignegault, la Bédinière, la Belle-Allée, la Binoche, la Bissonnerie, la Borde, la Bouillère, la Bussière, la Camardière, la Fausse-Belaude (ou Fosse-Belaude), la Gerberie, la Godde, la Grand-Maison, la Grenouillère, la Haute-Croix, la Motte-Saint-Euverte (château), la Picardière, la Pointe, la Poudrerie, la Providence, la Vallée, Laveau, le Barreau-Vert, le Bignon, le Bourg, le Carré (ou le Grand-Carré), le Célériau, le Coin-Buffet, le Larry, l Pavillon, le Petit-Bignon, le Petit-Bois, le Petit-Pavillon, le Petit-Vomimbert (ou le Petit-Vaumimbert), le Poirier-Bonneau, le Port, le Quiard, les Bas-Avaux, les Bons-Enfants, les Châtaigniers, les Coutures, les Fourchettes, les Longues-Allées, les Maisons-Neuves, les Noues (ou Noué), les Quatre-Vents, les Tilleuls, les Venelles, l'Orbette, l'Orme-aux-Loups, l'Orme-du-Martroi, Ormeteau, Miramion, Montdésir (château des Longues-Allées), Roche (ou la Roche), Rochefort, Sainte-Marie, Saint-Loup (ou Carré Saint-Loup), Vomimbert (ou Vauminbert)[76] - [77].

Politique et administration

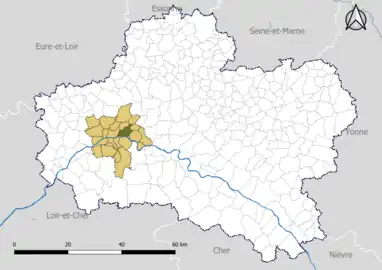

Découpage territorial

La commune de Saint-Jean-de-Braye est membre de l'intercommunalité Orléans Métropole[78], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Orléans. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux. En 2020, il s'agit du Syndicat mixte aménagement desserte aérienne de l'Ouest du Loiret (SMAEDAOL), du Syndicat mixte des bassins versants de la Bionne et du Cens et du Syndicat mixte d'aménagement hydraulique (SMAH) du bassin de la Retrêve et de son affluent le ruisseau du Renard[79].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement d'Orléans, au département du Loiret et à la région Centre-Val de Loire[78]. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Saint-Jean-de-Braye pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[78], et de la sixième circonscription du Loiret pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010[80].

Saint-Jean-de-Braye dans le canton de Saint-Jean-de-Braye en 2020.

Saint-Jean-de-Braye dans le canton de Saint-Jean-de-Braye en 2020. Saint-Jean-de-Braye dans Orléans Métropole en 2020.

Saint-Jean-de-Braye dans Orléans Métropole en 2020. Saint-Jean-de-Braye dans l'arrondissement d'Orléans en 2020.

Saint-Jean-de-Braye dans l'arrondissement d'Orléans en 2020.

Conseil municipal et maire

Depuis les élections municipales de 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Braye, commune de plus de 1 000 habitants, est élu au scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de la liste)[81], pour un mandat de six ans renouvelable[82]. Il est composé de 33 membres[83]. L'exécutif communal est constitué par le maire, élu par le conseil municipal, parmi ses membres, pour un mandat de six ans, c'est-à-dire pour la durée du mandat du conseil. Vanessa Slimani est maire depuis 2018.

Alors que l'Orléanais est plutôt de droite, la ville est plutôt ancrée à gauche, hormis un passage à droite de la municipalité de 2001 à 2008.

Démocratie participative

Six comités de quartier sont constitués depuis novembre 2008. Ils fonctionnent selon un régime associatif établi dans une charte, avec un bureau élu pour deux ans. Il existe également des ateliers de travail urbain et des États généraux sur des questions thématiques (par exemple l'éducation, États généraux achevés en janvier 2009). Les citoyens sont par ailleurs autorisés à assister à toutes les réunions du conseil municipal.

Jumelages

Pfullendorf (Allemagne) depuis 1987

Pfullendorf (Allemagne) depuis 1987 Boussouma (Sanmatenga) (Burkina Faso) depuis 1991

Boussouma (Sanmatenga) (Burkina Faso) depuis 1991 March (Royaume-Uni) (Angleterre) depuis 1993[88]

March (Royaume-Uni) (Angleterre) depuis 1993[88] Tuchów (Pologne) depuis 2000. Jumelage suspendu depuis le 14 février 2020 en réaction à l'adoption par Tuchów du statut de "zone sans idéologie LGBT"[89] - [90].

Tuchów (Pologne) depuis 2000. Jumelage suspendu depuis le 14 février 2020 en réaction à l'adoption par Tuchów du statut de "zone sans idéologie LGBT"[89] - [90]. Jumelage entre le collège Pierre-de-Coubertin de Saint-Jean-de-Braye et l'école générale Take Ionescu de Timisoara (Roumanie).

Jumelage entre le collège Pierre-de-Coubertin de Saint-Jean-de-Braye et l'école générale Take Ionescu de Timisoara (Roumanie).

Créée en 1985, l'association Amitiés abraysiennes sans frontières coordonne les échanges entre Saint-Jean-de-Braye et les villes étrangères ayant établi des liens d'amitié (Roumanie, Québec, Maroc) ou de jumelage.

Équipements et services publics

Enseignement

Saint-Jean-de-Braye est située dans l'académie d'Orléans-Tours et dans la circonscription d'Orléans-Est. La commune possède huit écoles maternelles, six écoles primaires, deux collèges et deux lycées[91].

- Lycées : Jacques-Monod[92], ouvert en 1989 ; Gaudier-Brzeska, lycée technique et professionnel ouvert en 1953 ;

- Collèges : Pierre-de-Coubertin[93] ouvert en 1973 ; Saint-Exupéry[94], ouvert en 1970 ;

- Écoles maternelles et élémentaires Louis-Gallouédec (ouverte en 1928 et nommée en 1957) ; Louis-Petit (ouverte en 1966) ; Jacques-Prévert (ouverte en 1977) ; Paul-Langevin (ouverte en 1973) ; Louise-Michel (ouverte en 1983) ;

- Écoles maternelles Anne-Frank (ouvertes en 1970) ; Courtil-Loison et Château-Foucher (ouvertes en 1976) ;

- École élémentaire Jean-Zay (construite en 1955[42]).

Un centre aéré ou centre de loisir sans hébergement (CLSH), la Godde, construit en 1969, ainsi que plusieurs centres sociaux, proposent des activités péri-scolaires. Une crèche est présente depuis 1972 en ce qui concerne la petite enfance.

Santé

La commune a accueilli de 1986 à 2013 la polyclinique des Longues-Allées, notamment spécialisée dans la chirurgie de la main. Celle-ci a fusionné avec d'autres structures pour former l’hôpital privé Oréliance sur la commune de Saran.

Plusieurs pharmacies et cabinets médicaux sont également implantés, ainsi qu'un centre de planification (planning familial). Une maison de retraite a été ouverte en 1983[42]. Un centre pour handicapés trisomiques accueille notamment des personnes en fin de vie.

Eau potable

Le service public d’eau potable est une compétence obligatoire des communes depuis l’adoption de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques[95]. La commune assurait jusqu'au , la production et la distribution de l'eau potable sur le territoire communal[96]. La gestion de l’eau étant une compétence obligatoire des communautés urbaines[97] et des métropoles[98], la communauté urbaine Orléans Métropole s'est substituée à la commune pour la mise en œuvre du service public d'eau potable lors de la transformation de la communauté d'agglomération Val de Loire en communauté urbaine le , puis c'est la métropole Orléans Métropole le qui a pris cette compétence. La ville de Saint-Jean-de-Braye est alimentée en eau potable par trois forages pompant l'eau dans la nappe souterraine des calcaires de Beauce : le forage Gradoux - rue de la République - F1, mis en service en 1963, le forage du Stade - F2, mis en service en 1971, et le forage Rue de la fosse Belaude - F3, mis en service en 1980[99].

Eaux usées

La compétence assainissement, qui recouvre obligatoirement la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites, ainsi que le contrôle des raccordements aux réseaux publics de collecte[100], est assurée depuis le par la Communauté de l'Agglomération Orléans Val de Loire, puis le par la communauté urbaine et enfin depuis le par Orléans Métropole[101].

Depuis le , la CAO puis la métropole exploite en régie directe les réseaux et ouvrages d'assainissement de 10 communes du territoire métropolitain dont Saint-Jean-de-Braye et d'une partie d'Orléans[102]. Le réseau comprend un réseau unitaire (eaux usées + eaux pluviales) de 5 475 ml, un réseau séparatif eaux usées de 63 742 ml et un réseau d'eaux pluviales de 61 472 ml. Sur la commune, on compte 19 stations de relevage pour les eaux usées[101]. Ces stations peuvent contenir de une à quatre pompes dont les puissances peuvent varier de 1,3 kW à 140 kW (soit de 3 l/s à 450 l/s)[103].

Un zonage d'assainissement, qui délimite les zones d'assainissement collectif, les zones d'assainissement non collectif et le zonage pluvial[104] a été réalisé par l’AgglO et a été approuvé par délibération du conseil de communauté du [105]. La commune est raccordée à la station d'épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin[106]. Cet équipement, dont la capacité est de 350 000 EH, le plus important sur le territoire d'Orléans Métropole, a été mis en service le [107] et son exploitation est assurée depuis mai 2016 par Véolia[102].

Gestion des déchets

La collecte, le traitement et la valorisation des déchets est une compétence exclusive de la communauté urbaine Orléans Métropole depuis 2000 (l'intercommunalité était alors communauté de communes). La collecte des déchets ménagers (résiduels[Note 9] et multimatériaux) est effectuée en porte-à-porte sur toutes les communes de la communauté urbaine. Un réseau de six déchèteries accueille les encombrants et autres déchets spécifiques (déchets verts, déchets dangereux, gravats, cartons…)[108].

Une unité de traitement permettant la valorisation énergétique (l’incinération des déchets ménagers résiduels) et la valorisation matière des autres déchets (corps creux, corps plats et multimatériaux) est en service sur la commune de Saran depuis 1996. Elle est exploitée par la société ORVADE, filiale du groupe Veolia[109].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[110] - [Note 10].

En 2020, la commune comptait 21 396 habitants[Note 11], en augmentation de 8,04 % par rapport à 2014 (Loiret : +1,88 %, France hors Mayotte : +1,9 %). En 2009, Saint-Jean-de-Braye était la quatrième commune la plus peuplée du département.

Manifestations culturelles et festivités

- La fête de l'Atelier, en juin, rassemble les élèves des écoles de Saint-Jean-de-Braye, mais aussi les parents et habitants, autour d'un spectacle théâtral et pyrotechnique. À cette occasion, les œuvres des enfants réalisées dans l'année sont exposées dans différents lieux de la commune (médiathèque, château des longues allées, commerces…) ;

- Festival L'Embrayage, tous les 2 ans en juin, parc des Longues Allées (musique, théâtre)

- Le feu d'artifice du 14-Juillet a souvent lieu au bord de la Loire ;

- Le forum des associations a lieu chaque année en septembre. Chaque association peut présenter ses activités ou réaliser des animations ;

- Le salon régional du Chrysanthème a lieu chaque année à l'automne ;

- Le marché se tient tous les vendredis après-midi sur la place du Marché et tous les dimanches matin en centre-ville.

Vie sportive

Saint-Jean-de-Braye a vu régulièrement des sportifs monter au niveau national en judo, gymnastique, badminton ou volley-ball. En gymnastique artistique féminine, l'AS Tamaris[112] a été le premier club de région Centre-Val de Loire à atteindre l'élite nationale (Division Nationale 1). L'Orléans Loiret Basket, club de basket-ball professionnel créé en 1993, réunit les villes de Saint-Jean-de-Braye, Fleury-les-Aubrais et Orléans, et évolue depuis plusieurs années au plus haut niveau national. La commune dispose d'une halle des sports, de trois complexes sportifs associés aux deux collèges et au lycée, d'un terrain de football, terrain de rugby, d'une piscine, de courts de tennis et de terrains de pétanque. Par ailleurs, plusieurs écoles sont également associées à des équipements sportifs (dojo, terrain extérieur multisport, complexe sportif avec mur d'escalade et salle de boxe). La ville compte de nombreuses associations sportives, notamment la société municipale omnisports culturelle (SMOC), créée en 1972, qui compte 4 100 adhérents répartis en 23 sections et associations (gymnastique volontaire, football, judo, randonnée pédestre, natation, wushu…)[113].

Cultes

Il existe sur la commune un temple protestant, l'église Saint-Jean-Baptiste, une aumônerie catholique et une mosquée.

Économie

Anciennement viticole, puis maraîchère, son économie est désormais essentiellement tertiaire. Saint-Jean-de-Braye compte environ 10 000 employés.

Les industries sont réparties en deux parcs d'activité et zones industrielles[114] :

- Le parc technologique d'Orléans-Charbonnière, qui accueille notamment les parfums Christian Dior depuis 1973, avec près de 1 350 salariés en 2005. Dior est un des premiers employeurs de l’agglomération, et une des premières entreprises du Loiret. Le pôle de cosmétique est le premier pôle régional en France dans ce domaine. À noter également, la présence du siège régional du Crédit agricole sur le site Coquille - Charbonnière.

- Une zone industrielle ouverte en 1972 et implantée à proximité immédiate d'Orléans et de la route départementale 2060 (dite tangentielle). Elle est composée du parc d'activité des Châtelliers pour 20 ha (réservoirs d'hydrocarbures) et du parc Archimède pour 120 ha. En 2004, plus de 140 entreprises étaient présentes sur ce parc. Les Ateliers de constructions Électriques d'Orléans (ACEO), ancienne usine d'Ambert créée en 1917, produisent des alternateurs de 3 à 60 tonnes, et 85 % de la production est exportée au niveau mondial. Après plusieurs plans de licenciements, l'entreprise a reçu l'aide de la commune en 1989 et s'était modernisée depuis[42].

Itinérante à sa création en 1715 puis installée sur la commune, la fonderie Bollée exporte ses cloches et carillons dans le monde entier[115].

Par ailleurs, le centre-ville comporte de nombreux commerces et services de proximité (notamment plusieurs banques). Plusieurs hôtels sont implantés en centre-ville et dans le parc technologique de Charbonnière.

Le taux de chômage était de 8,7 % en 1999[116], contre 12,8 % en France à la même date[117]. L'arche abraysienne (maison de l'économie, de l'emploi et de la formation) offre un accompagnement aux demandeurs d'emploi et travaille également avec les entreprises[118].

On recensait, en 1999, 8 321 actifs ayant un emploi, dont 4 236 hommes et 4 085 femmes. Parmi eux, 2 629 travaillaient dans Saint-Jean-de-Braye même (soit 31,6 %), 4 593 dans la même aire urbaine, 5 326 ailleurs dans le département et 366 dans des départements différents[119].

Culture locale et patrimoine

Monuments

- L'église Saint-Jean-Baptiste, construite au XIIe siècle, entre 1143 et 1147, est de style gothique. Elle a été classée monument historique le 18 octobre 1910[120]. L'architecture est un mélange d'arcs en plein cintre et d'ogives. Une chapelle est dédiée à saint Vincent, patron des vignerons.

- Une éolienne Bollée, datant de 1872, est classée aux monuments historiques depuis 1993. Elle est située dans la cour de la fonderie. Elle servait en tant que pompe à eau et a été endommagée par la tempête de décembre 1999. Elle devrait être rénovée pour fin 2009[121].

- Le château de Charbonnière, construit entre 1895 et 1900 pour un parfumeur, a été racheté par la commune d'Orléans : lieu d'expositions occasionnelles, il est entouré d'un grand parc (pelouses et forêt) ; il remplace un château plus ancien.

- Le château du Clos-de-Saint-Loup (prolongé par une chapelle romane), entouré d'un parc privé de 8 ha, est inscrit par un arrêté de 1975 au titre de la loi du 2 mai 1930[122]. Le parc se compose d'alignements de tilleuls à l'est, de cèdres et de boisements plus ou moins dense à l'ouest. Il offre une très belle vue sur la Loire et le canal au sud.

- Le château de Coquille (ou grande Coquille), est entouré d'un vaste parc privé en forme de coquille dont les plans ont été dessinés par André Le Nôtre au XVIIe siècle.

- Le château de Miramion du XVIIe siècle, agrandi au XVIIIe siècle, a lui aussi des jardins privés dessinés par Le Nôtre. Il est situé au nord du centre-ville, dans le quartier Vomimbert.

- Le château de la Fosse Belaude, date pour l'essentiel du XVIIe siècle. Une chapelle du XVe siècle a été conservée. Le Nôtre a possédé ce manoir et en a dessiné les jardins.

- Le château de la motte Saint Euverte, situé à l'extrémité est de la commune au bord de la Bionne, date probablement du XVIIe siècle.

- Le Conservatoire national du chrysanthème a été fondé en 1990. 500 m² de serres sont ouvertes au public[123].

- Une stèle à la mémoire de Jean et Alice Pelletier, résistants abraysiens, a été inaugurée en 2008 dans le quartier des Armenault.

Façade de l'église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010.

Façade de l'église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010. Église Saint-Jean-Baptiste (côté nord), Saint-Jean-de-Braye, avril 2010.

Église Saint-Jean-Baptiste (côté nord), Saint-Jean-de-Braye, avril 2010. Façade du château des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010.

Façade du château des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010. Façade de la mairie, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010.

Façade de la mairie, Saint-Jean-de-Braye, avril 2010.

Cadre de vie et espaces verts

La ville est Ville fleurie avec deux fleurs, attribuées par le Concours des villes et villages fleuris en 2007[124]. En plus de ses espaces naturels (Loire et forêt de Charbonière), différents parcs, jardins publics et aires de jeux verdissent la ville pour une surface totale d'espaces verts d'environ 65 hectares[125]. En 2010, une gestion différenciée de ces espaces est mise en place progressivement[125].

Le parc des Longues-Allées, associé au château des Longues-Allées, a été ouvert au public en 1978. Il est composé de massifs horticoles et d'allées sableuses à l'avant du château, dans un environnement forestier. Cela constitue la première entrée. La deuxième entrée se fait par l'école de musique, et permet d'accéder à une aire de jeux pour enfant et à des zones semi-naturelles à l'arrière. Sur le côté de l'aire de jeu, un grand arbre, qui devait être abattu, a été sculpté par un sculpteur burkinabé, pour symboliser l'amitié liée au jumelage avec Boussouma.

Le jardin de la mairie relie la Médiathèque, la mairie, et les commerces du centre-ville. Il se compose de plusieurs bassins d'eau, d'une pelouse et d'une promenade sous les rosiers. Il est agrémenté par plusieurs œuvres d'art (mur de céramiques égyptiennes, sculpture de vitraux…) réalisées par les écoles de Saint-Jean-de-Braye avec l'association l'Atelier.

Le nouveau cimetière, nommé cimetière de Frédeville, est paysager. On y retrouve des ambiances forestières ainsi qu'un jardin asiatique pour la dispersion des cendres[126].

Parmi les plantations d'arbres d'alignement, on peut noter la présence d'une dizaine de Ginkgo Biloba sur la place du Marché.

Patrimoine mondial de l'Unesco

Le , le Val de Loire, dans son cours moyen de Sully-sur-Loire (Loiret) à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme « paysage culturel ». Cette inscription reconnaît au site une « valeur universelle exceptionnelle » fondée sur la densité de son patrimoine monumental, architectural et urbain, l'intérêt du paysage fluvial et la qualité exceptionnelle d’expressions paysagères héritées de la Renaissance et du Siècle des Lumières. Toute altération de la V.U.E. est considérée comme une perte pour la mémoire de l’Humanité[127].

Le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur, approuve le plan de gestion pour le Val de Loire patrimoine mondial par arrêté en date du 15 novembre 2012[DREAL 3]. Trente-cinq communes du Loiret sont concernées[DREAL 4], dont Saint-Jean-de-Braye qui a une frange de son territoire inscrite et le reste en zone tampon[DREAL 5].

Site classé

Le site dénommé « site de Combleux » » est classé au titre de la loi du 2 mai 1930[Note 12] depuis un arrêté du 14 octobre 1988[DREAL 6]. D'une superficie totale de 285 hectares, il concerne les communes de Combleux, Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et Orléans. Il est considéré comme le plus riche sur le plan paysager de l'agglomération orléanaise, au cœur de la coulée verte qui traverse d'est en ouest l'aire du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Orléans[DREAL 7].

Équipements culturels

- Le château des Longues-Allées, entièrement réhabilité en 2005, dispose d'un théâtre, d'une école de musique et d'une salle d'exposition. L'école de musique, créée en 1963, était initialement répartie entre l'école Jean-Zay et le sous-sol de la mairie. Elle a été transférée en 1976[42].

- La Médiathèque construite en 1989 pour tout l'est-orléanais, propose des CD, livres, films et logiciels, mais également des expositions.

- La Fonderie de cloches Bollée, installée depuis 1838, a fondu quelques cloches prestigieuses (Ottawa, basilique de Yamoussoukro…), et abrite actuellement un musée campanaire depuis 1992[128] ;

Associations culturelles

- L'association l'Atelier, créée en 1988, fait découvrir l'art aux enfants des écoles maternelles et primaires, en partenariat avec différents musées parisiens, et expose les œuvres des enfants dans la ville[129].

- Le Comité des Sages de Saint-Jean-de-Braye comprend notamment un groupe sur l'histoire locale.

- La compagnie théâtrale Clin d'Œil a été créée en 1986[130].

- La compagnie professionnelle « Ô » de théâtre, marionnettes, formes animées, a été créée en 1998[130].

- L'harmonie de Saint-Jean-de-Braye a été créé en 1859[131].

Saint-Jean-de-Braye et le cinéma

Sa gare a été, en 2009, le lieu de tournage de plusieurs scènes du film Elle s'appelait Sarah de Gilles Paquet-Brenner[132].

Personnalités liées à la commune

- Saint Loup, évêque de Sens, y est né en 573. Une abbaye y est créée pour en abriter ses restes.

- André Le Nôtre (1645 - 1700), jardinier du roi Louis XIV, a possédé le manoir de la Fosse Belaude. Il a dessiné les plans des jardins de Miramion et du parc du château de la Coquille[42].

- Charles Auguste d'Allonville de Louville (1664-1731), militaire au service du roi, est mort à Saint-Jean-de-Braye.

- Jacques d'Allonville (1671-1732), officier du roi, astronome et mathématicien, est mort à Saint-Jean-de-Braye.

- Le général Langeron (1772-1858) est mort en son château de Miramion, à Saint-Jean-de-Braye.

- Jean-Michel Coulon[133] (1920-2014), peintre abstrait qui a habité Saint-Jean-de-Braye de 1953 à 1966 et dont l'atelier a brûlé en 1955.

- Arthur Hubbard (1827-1882), avocat et homme politique français, est né à Saint-Jean-de-Braye.

- Louis Gallouédec (1864-1937), géographe et auteur de nombreux manuels scolaires, fut maire de la ville de 1912 à 1937 et conseiller général du canton d'Orléans-Est de 1907 à 1937, puis président du conseil général du Loiret de 1933 à 1936.

- Henri Gaudier-Brzeska, sculpteur et anarchiste, est né à Saint-Jean-de-Braye en 1891 et mort au combat en 1915.

- Norbert Dufourcq (1904-1990), organiste et musicologue, est né à Saint-Jean-de-Braye.

- Arnaud de Saxcé (1919-1945), pilote de chasse français de la Seconde Guerre mondiale, est né à Saint-Jean-de-Braye.

- Athanase René Merault de Bizy (1744-1835), prêtre réfractaire à la Révolution, il se réfugie à Saint-Jean-de-Braye en 1796. Devenu supérieur du séminaire d'Orléans en 1805, il fera don à la paroisse de deux de ses propriétés situées sur la commune de Saint-Jean-de-Braye : la Pomme de Pin et les Tamaris.

- Albert Guyot[134] (1881-1947), coureur automobile, notamment sur Delage, et aviateur, né à Saint-Jean-de-Braye.

- Paul Archambault (1883-1950), écrivain et philosophe, réside dans la propriété familiale à la fin de sa vie et est inhumé dans le cimetière communal.

- Thomas Cornely (1991), joueur français de basket-ball, y est né.

- Patrice Romain, écrivain né en 1960, est principal du collège Pierre-de-Coubertin de Saint-Jean-de-Braye.

- Timothé Crusol (2001), joueur de basket-ball en Équipe de France U17, U20, au CSP Limoges et maintenant à Champagne Basket, y est né et a évolué au sein du club de la ville : l'ABC Saint-Jean-de-Braye.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Saint-Jean-de-Braye se blasonnent ainsi : D'azur à la porte d'enceinte fortifiée avec ses entremurs d'argent ajourés et maçonnés de sable ouverte de gueules le tout posé sur des ondes du même mouvant de la pointe ; l'ouverture chargé d'un agneau pascal la tête contournée d'argent nimbé d'or tenant une croix haute pommetée de sable à laquelle est appendue une bannière d'argent à la croisette de gueules ; la porte crénelée sommée d'un avant-bras issant d'argent tenant une épée en pal du même à la garde d'or, la pointe férue en une couronne royale ouverte aussi d'or et accostée de deux fleurs de lys du même[135]. |

|---|

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée caractérisée par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Amélioration des traitements des eaux usées : la station d'épuration de Combleux, qui gère les eaux usées de Saint-Jean-de-Braye, n'est pas aux normes en 2008.

- ORSIL = Organisation des Secours en cas d’Inondation Loire.

- La suppression d'un canton d'Orléans par la loi du 8 pluviôse an IX (17 février 1800) avait ramené le nombre de cantons initial de 59 à 58

- Les déchets ménagers résiduels comprennent les déchets obtenus après extraction des autres fractions, valorisables, de déchets.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Le classement est une protection forte qui correspond à une volonté de strict maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut en aucun cas la gestion et la valorisation. Les évolutions sont donc possibles mais un site classé ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation expresse du ministre concerné ou du préfet (pour travaux non soumis à permis de construire et pour la modification de clôture) après avis de l’architecte des bâtiments de France.

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Inventaire national du patrimoine naturel

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Jean-de-Braye » (consulté le ).

- « Site Natura 2000 n° FR2400524 - Forêt d'Orléans et périphérie - fiche détaillée » (consulté le ).

- « Site Natura 2000 n° FR2400528 - Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire - fiche détaillée » (consulté le ).

- « Site Natura 2000 n° FR2410017 - Vallée de la Loire du Loiret - fiche détaillée » (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Jean-de-Braye » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240030504 - Étang du bois de Charbonnière - fiche de synthèse » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240030504 - Étang du bois de Charbonniere - fiche descriptive. » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240009434 - Iles et grèves de Combleux - fiche de synthèse » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240009434 - Iles et grèves de Combleux - fiche descriptive. » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240030651 - La Loire orléanaise - fiche de synthèse » (consulté le ).

- « ZNIEFF 240030651 - La Loire orléanaise - fiche descriptive. » (consulté le ).

Site de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire

- « Découpage communal de la ZNIEFF 240009434 - Massif forestier d'Orléans » (consulté le ).

- « Découpage communal de la ZNIEFF 240030651 - La Loire orléanaise » (consulté le ).

- « Le plan de gestion pour le Val de Loire Patrimoine Mondial », (consulté le ).

- « Arrêté du 15 novembre 2012 approuvant le plan de gestion pour le Val de Loire Patrimoine Mondial - » (consulté le ).

- « Cartographie du Val de Loire Patrimoine Mondial - secteur Jargeau-Orléans » (consulté le ).

- « Liste, cartes et fiches descriptives des sites inscrits et classés par communes » (consulté le ).

- « Site de Combleux - fiche DIREN Centre », (consulté le ).

Autres sources

- Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes sur le site du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

- Description de la ville aujourd'hui dans le site officiel de la ville.

- Les origines de Saint Jean de Braye sur le site officiel de la commune.

- « Histoire géologique du Bassin parisien », sur le site du Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie (consulté le ).

- « Notice géologique 363 N - secteur d'Orléans », sur http://ficheinfoterre.brgm.fr/, (consulté le ), p. 1.

- « Notice géologique 363 N - secteur d'Orléans », sur http://ficheinfoterre.brgm.fr/ (consulté le ), p. 5.

- BRGM, « Carte des ressources en matériaux de la Région Centre - Elaborée dans le cadre de la révision des Schémas Départementaux des Carrières », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire, février (consulté le ), p. 89.

- BRGM, « Carte des ressources en matériaux de la Région Centre - Elaborée dans le cadre de la révision des Schémas Départementaux des Carrières », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire, février (consulté le ), p. 87.

- « Carte des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Jean-de-Braye », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le ).

- Répertoire géographique des communes (RGC) 2015. En 2016, le RGC a été remplacé par la base Admin Express qui ne comporte plus que l'altitude moyenne de la commune, les altitudes minimale et maximale pouvant être trouvées par un système d'information géographique.

- « Carte de Saint-Jean-de-Braye », sur Géoportail (consulté le ).

- Michel Marinier, Monique Borrat et al., 2000, Chécy, ville de Loire.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Jean-de-Braye et Bricy », sur le site lion1906 de Lionel Delvarre (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orléans - Bricy - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orléans - Bricy - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orléans - Bricy - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Deux directives européennes », sur le site du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (consulté le ).

- « Les objectifs de la démarche Natura 2000 », sur le site du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (consulté le ).

- « Arrêté du 20 août 2014 portant désignation du site Natura 2000 forêt d'Orléans et périphérie (zone spéciale de conservation) », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Cartographie des zones naturelles protégées sur Saint-Jean-de-Braye », sur l'application cartographique du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (consulté le ).

- « Arrêté du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire (zone spéciale de conservation) », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 vallée de la Loire du Loiret (zone de protection spéciale) », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Découpage communal de la ZNIEFF 240030504 - Étang du bois de Charbonnière » (consulté le ).

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », sur whc.unesco.org, Nations Unis, (consulté le ) ; Mission Val de Loire, « Val de Loire - Périmètre du site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO », sur www.valdeloire.org, Régions Centre et Pays de Loire, (consulté le ).

- Fiche de la DIREN (direction régionale de l'environnement) sur la zone spéciale de conservation « vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », 2007

- Fiche de la vallée de la Loire et du Loiret, site du ministère de l'écologie, 2006

- Fiche de la DIREN sur le site classé de Combleux, 2000