Ginkgo biloba

Le Ginkgo, arbre aux quarante écus, arbre aux abricots d'argent[2] (Ginkgo biloba L., 1771) (银杏 yínxìng en chinois) est une espèce d'arbres et la seule représentante actuelle de la famille des Ginkgoaceae. C'est aussi la seule espèce actuelle de la division des Ginkgophyta.

Le ginkgo est un arbre dioïque dont les individus mâles portent des bouquets de cônes de pollen semblables à des chatons et dont les individus femelles possèdent de longs pédoncules portant à leur extrémité un ovule, nu (sans être enveloppé dans un ovaire), sans pétales.

En Chine, certains spécimens de cet arbre auraient une durée de vie excédant les 3 000 ans et plus de 100 individus auraient plus de 1 000 ans[3].

Les Ginkgoales sont apparues au Permien il y a plus de 270 millions d'années et ont prospéré dans le monde entier jusqu’au Mésozoïque, en particulier au Jurassique[n 1]. Mais à la période des glaciations quaternaires, la seule espèce du phylum à subsister est Ginkgo biloba qui ne survécut que dans quelques rares refuges au climat plus doux du Sud de la Chine. Elle est considérée comme une espèce panchronique[n 2]. Ces derniers milliers d’années, elle fut cultivée pour son intérêt ornemental et fut transférée au Japon et en Corée aux alentours du XIIe siècle.

En Chine, les anciens ouvrages de pharmacopée l’ignorent puisque son utilisation médicinale n’a vraiment commencé qu’après la publication en 1596 du « Compendium de matière médicale » de Li Shizhen. En Asie orientale, seules les amandes de ginkgo furent utilisées en médecine et en cuisine. Mais alors qu’elles sont principalement employées pour traiter diverses affections des voies respiratoires et pulmonaires en Chine, elles sont mobilisées pour régler les problèmes de digestion au Japon, et dans les années 2000, ce fut le déclin cognitif et l’altération de la mémoire des sujets âgés qui assurèrent le succès des extraits de ginkgo en Occident[4].

L’Europe a découvert le ginkgo grâce à Engelbert Kaempfer, un médecin botaniste allemand, au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui séjourna au Japon de 1690 à 1692 et qui en fit la première description dans Amœnitatum exoticarum, en 1712. Il rapporta les premiers spécimens de ginkgo en Europe qui furent plantés à Utrecht dans les actuels Pays-Bas en 1730, puis l'espèce fut dispersée peu à peu dans les grands jardins botaniques d'Europe durant le reste du siècle. Particulièrement appréciée pour son superbe feuillage jaune vif à l'automne, l'espèce est cultivée partout dans le monde à partir du XIXe siècle.

En Occident, le ginkgo qui fascinait par toutes ses caractéristiques prodigieuses connut un engouement fabuleux pour les promesses de ses bénéfices thérapeutiques potentiels à la fin du XXe siècle. Selon une enquête menée en 2007 sur les herbes médicinales, le ginkgo et le ginseng étaient les plus populaires au monde[5].

Quelques propriétés pharmacologiques intéressantes de l’extrait de ginkgo suscitèrent la production de centaine de publications, revues et ouvrages de recherche, qui après bien des efforts, finirent par tempérer passablement l’enthousiasme initial[6].

Historique

Nomenclature, taxonomie

Linné a nommé l’espèce Ginkgo biloba dans Mantissa plantarum[7], un ouvrage tardif, publié en 1767, dans les dernières années de sa vie qu'il consacra à éditer la douzième édition de Systema Naturae (1766-1768). Il dut pour décrire les dernières plantes reçues de ses correspondants, publier deux autres ouvrages Mantissa Plantarum (1767) puis Mantissa Plantarum Altera (1771). Il place Ginkgo biloba en annexe de la classe des Cryptogamia, des plantes sans fleurs, où sont rassemblés des fougères (comme Polypodium), des mousses (Bryum), des algues (Ulva), des champignons (Lycoperdon). Il renvoie l'espèce à la seule description existante, celle de Kaempfer faite sur le terrain au Japon.

Engelbert Kaempfer, médecin et botaniste allemand, séjourna au Japon de 1690 à 1692 en mission pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il fut le premier Européen à décrire cet arbre dans son mémoire Amoenitatum exoticarum[8] (publié en 1712)[9]. C’est lui qui le nomma en latin Ginkgo, terme reprit par Linné pour le nom de genre de l’espèce. Il indiqua aussi que la noix de ginkgo « favorise la digestion » ainsi qu’il « relâche le ventre ballonné par la nourriture », et comment ces noix, par conséquent, n'étaient « jamais absentes après un repas somptueux ».

Il rapporta des graines ou des boutures de ginkgo aux Provinces-Unies et c’est au jardin botanique d’Utrecht (actuel Pays-Bas) que le premier ginkgo européen aurait été planté en 1730[9]. Puis des ginkgos furent plantés à Geetbets (Belgique) en 1730, à Anduze (France) en 1750, à Slavkov (Tchéquie) en 1758, à Kew (Angleterre) en 1762, Vienne (Autriche) en 1770, Harkle (Allemagne) 1781, Montpellier (France) en 1788 etc.[10]. En 1784, le premier ginkgo fut planté à Philadelphie aux États-Unis.

Auguste Broussonnet (1761-1807) reçu en présent un pied de Ginkgo biloba de Sir Joseph Banks (1743-1820). Il le donna alors à Antoine Gouan (1733-1821) qui le planta au jardin des plantes de Montpellier en 1788[9]. En 1795, une bouture prise sur ce ginkgo fut plantée au jardin des plantes de Paris. Ces deux arbres sont toujours vivants à ce jour (de 2021).

À cette époque la reproduction sexuelle des ginkgos demeurait obscure. Il se trouve que tous ces arbres étaient des individus mâles, mais tous les botanistes n’en avaient pas pleinement conscience. Ainsi le botaniste britannique James Edward Smith lut en 1796 un papier devant la Linnean Society of London dans lequel il disait que le ginkgo de Kew avait fleuri et qu’il avait résolu le mystère de la sexualité du ginkgo : le ginkgo était une espèce monoïque, c’est-à-dire que le même pied portait des fleurs mâles et femelles distinctes. Pour bien marquer sa découverte, il lui donna le nom de Salisburia adiantifolia.

Gouan, le botaniste de Montpellier, le contredit – n’ayant observé que des fleurs mâles sur le ginkgo de son jardin, l’espèce devait plutôt être dioïque. La preuve finale vint de Genève où Augustin Pyramus de Candolle trouva un pied femelle. Il fournit un scion qui fut greffé sur l’individu mâle de Montpellier par Delille en 1830. En 1835, l'arbre donna pour la première fois en Europe des ovules fécondés par le pollen d'autres branches.

Étymologie

Le nom latin de genre ginkgo vient de l'ancienne lecture japonaise ginkyō du mot chinois 銀杏, notée ぎんきょう avec la notation rekishiteki kanazukai dans l'atlas botanique « Kinmôzui » de Nakamura Tekisai (1629 - 1702)[11].

En chinois moderne, 銀 se prononce yín et signifie « argent », tandis que 杏 se prononce xìng et signifie « abricot ». L’analyse morphologique du nom 銀杏 yínxìng est donc abricot-argenté et sa signification est « gingko ». C’est actuellement le nom vulgaire officiel pour désigner Ginkgo biloba.

En japonais moderne, ces caractères chinois se prononcent ginnan ぎんなん, en réservant le plus souvent cette prononciation pour parler du fruit, tandis que l'arbre est nommé ichō (イチョウ). La forme du « Kinmôzui » de Nakamura Tekisai n'est plus usitée.

Carl von Linné a suivi la notation ginkgo faite par Engelbert Kaempfer dans son livre Amoenitates exoticae publié en 1712. Cette notation est également présente dans les notes manuscrites de Kaempfer, ce qui exclut une erreur de typographie. Kaempfer aurait dû écrire « ginkjo » ou « ginkio » avec un « j » ou un « i » pour être cohérent avec les autres mots japonais qu'il écrivait[11]. La romanisation Hepburn qui utilise un « y », et transcrit « ginkyō » l'ancienne lecture japonaise, ne fut inventée que beaucoup plus tard, en 1887. L'utilisation de la lettre « g » par Kaempfer demeure donc inexpliquée. Toutefois selon Shihomi et Terumitsu Hori, la présence du second g serait due aux origines du médecin allemand. Les deux chercheurs japonais suggèrent que Kaempfer, originaire de Lemgo[n 3], dans le nord de l'Allemagne aurait utilisé sa prononciation dialectale de l'alphabet latin pour restituer la prononciation des termes japonais[12] - [13].

L'épithète spécifique biloba fait référence à la forme caractéristique des feuilles, fendues en deux lobes.

En français, le nom d’« arbre aux quarante écus » viendrait selon André Thouin du fait que le jardinier amateur M. de Pétigny, a acheté en 1788, cinq plants de ginkgo à un botaniste anglais pour la somme considérable de 25 guinées, soit 40 écus chaque pied[14]. Selon une autre version rapportée sur le site du Muséum national d’histoire naturelle, ce serait un botaniste de Montpellier qui acheta en 1788 cinq plants de cet arbre à un collègue anglais pour la somme faramineuse de 40 écus d'or chaque plant[15].

Le nom d’« arbre aux mille écus » est aussi expliqué par l’aspect de ses feuilles qui deviennent jaune doré à l’automne et forment comme un tapis d’or à ses pieds[16].

Description

Appareil végétatif

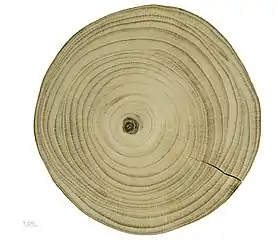

Le ginkgo est un arbre de taille moyenne à grande, pouvant atteindre 20 à 30 m[17] en France voire 40 m en Chine[18]. La croissance est lente et la durée de vie très importante, celui du jardin botanique de l'Université du Tōhoku au Japon, est âgé de 1 250 ans[19]. En Chine, un des plus vieux, réputé avoir plus de 3 000 ans (de la dynastie Shang), se trouve dans le temple Dinlinsi, Fulaisan, province du Shandong, un autre de 3 500 ans pousse à Panhu, Baoyacun, Dongkouxian, province de Hunan etc.[3]. Il existe encore plus de 100 arbres de plus de mille ans. Ces très anciens spécimens se trouvent généralement près de temples, de sites historiques ou des sites touristiques. Selon le principe de coloniarité de Francis Hallé, le ginkgo serait un être vivant potentiellement immortel ; il n'a pas de prédateurs naturels, ni de parasites ou maladies. Les seuls facteurs externes défavorables seraient l'activité humaine, les aléas telluriques ou climatiques[20].

L’écorce des jeunes ginkgos est d’abord lisse puis devient craquelée et fissurée longitudinalement avec le temps. Sa couleur varie du brun au gris.

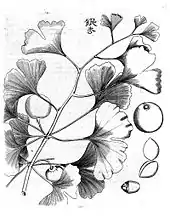

Ses feuilles sont uniques parmi les arbres, puisque formées de deux lobes en forme de palmes et ne présentant pas de nervure centrale comme la quasi-totalité des plantes modernes. Le limbe d’abord vert pâle devient jaune vif à l’automne. Dotées d'un pétiole de 5–8 cm[18], les feuilles sont insérées sur les rameaux par petits groupes de 3 ou 4[21] et atteignent de 5 à 15 cm de long. Elles sont caduques.

Feuille.

Feuille. Ginkgo biloba en automne.

Ginkgo biloba en automne. Section transversale d'un tronc de Ginkgo biloba.

Section transversale d'un tronc de Ginkgo biloba. Ginkgo en automne.

Ginkgo en automne. Ginkgo femelle eu hiver portant encore des fruits.

Ginkgo femelle eu hiver portant encore des fruits. Ginkgo mâle en hiver.

Ginkgo mâle en hiver.

Appareil reproducteur

Le ginkgo est un arbre dioïque, c'est-à-dire que chaque arbre est soit mâle soit femelle. Les structures reproductives sont disposées en grappe à l’apex de courts rameaux quand les feuilles commencent à se développer. Sur les pieds mâles, les cônes polliniques sont pendants, pédonculés, en forme de chaton. Sur les arbres femelles, les appareils reproducteurs se réduisent à de gros ovules, nus (non enveloppés dans un ovaire), portés par un long pédoncule à ramification dichotomique. Chaque fourche discoïde à l’apex, porte un ovule dressé et sessile. En général, un seul ovule mûrit par pédoncule[18].

La pollinisation a lieu en mars-avril et la maturité des ovules fécondés (« graines ») en septembre-octobre.

Ginkgo biloba est rangé dans l'embranchement des Ginkgophytes ou des Préspermaphytes, proche de ceux des plantes à graines, avec le suffixe en -spermes. En effet, Ginkgo biloba ne possède pas de graines, mais les individus mâles portent des chatons de forme cylindrique, et les femelles des ovules (individus dioïques). Un ovule fécondé par le pollen d'un autre plant de ginkgo mâle, germera et donnera naissance à une jeune pousse, généralement située au pied du plant mère.

Les ovules de ginkgo sont souvent nommés, à tort, graine ou fruit. Les graines n'apparaissent qu'avec les gymnospermes (ou conifères) et les fruits uniquement chez les angiospermes (d'où l’étymologie de leur nom « graine-dans-un-récipient »). Toutefois, certains botanistes conviennent d’utiliser le terme de « graine » (seed) pour désigner tout ovule fécondé mature[18]. L'ovule de ginkgo doit germer très rapidement, il ne se conserve pas, à la différence d'une graine qui se conserve au sec et même sans air (oxygène défavorable), la vie du nouveau plant étant en repos.

L'ovule est couvert d'un tégument de couleur jaune-brun, charnu extérieurement et coriace intérieurement, ce qui fait qu'on confond souvent cet ovule avec un fruit, notamment avec une drupe. L'ovule mesure de 2 à 3 cm de diamètre. Avant l'automne, il est lisse et attirant visuellement ; la partie charnue du tégument contient de l'acide butanoïque. Ce dernier est à l'origine de l'odeur très désagréable de beurre rance ou de vomissure que dégage l'ovule à l'automne lorsqu'il commence à se rider.

Reproduction

Sa reproduction présente certaines caractéristiques communes avec la reproduction des fougères et d'autres communes avec celle des conifères et plantes à fleurs[n 4].

En effet, après avoir produit ses ovules, le ginkgo femelle reçoit du pollen que le ginkgo mâle produit en énorme quantité. Arrivé sur l'ovule, le grain de pollen germe et produit une substance hormonale qui provoque l'accroissement de l'ovule et l'accumulation de réserves. Elle n'est pas encore suivie de fécondation. En fin d'été les ovules mûrissent, jaunissent et forment « un noyau » dans lequel s'est formé un prothalle femelle constitué de tissus chlorophyllien haploïde et d'amidon. Le prothalle mâle évolue lui aussi lentement. En automne, après la chute des feuilles, les ovules jaunes et ridés tombent et commencent à pourrir sur le sol. En début d'hiver le prothalle mâle produit des spermatozoïdes flagellés qui fécondent l'oosphère située dans l'archégone[22]. Au printemps, l'embryon fécondé sort de l'ovule et s'implante dans le sol. Il n'y a donc pas eu de phase de repos et aucune dessiccation contrairement à toutes les espèces à graines.

La différence essentielle avec les conifères et plantes à fleurs se fait essentiellement au niveau de la production de l'ovule. Chez les conifères et plantes à fleurs, l'ovule est très petit et grossit une fois la plante fécondée en accumulant des réserves de nourriture pour la future graine. Chez le ginkgo, l'ovule est déjà plein de réserves nutritives même si celui-ci n'est pas fécondé, et dans ce cas, ils auront été produits « en pure perte » - à première vue. Ce qui semble être un gaspillage finit par profiter à la plante : toutes les plantes laissent une masse déchétuaire (racines, branches, fruit, pollen) qui font une litière. Cette dernière loge des organismes qui la décomposent et fabriquent l'humus, dans lequel les racines prélèvent leur alimentation : les éléments nutritifs sont remis dans le cycle alimentaire de l'arbre avec de surcroît la fabrication d'humus. Une autre caractéristique du ginkgo est que l'ovule une fois fécondé n'a pas le pouvoir d'hibernation d'une graine et doit germer sans attendre.

La seule autre plante à ovules est le cycas.

Le sexe d'un arbre est difficile à déterminer avant la production des organes de reproduction (ovules ou pollen). En effet, seules les femelles produisent des ovules. La plupart des ginkgos plantés en ville sont des mâles obtenus par semis ou greffage pour s'assurer qu'il n'y aura pas de production d'ovules nauséabonds.

La plante arrive à maturité sexuelle entre 20 et 30 ans et sa durée de vie peut excéder 3 000 ans.

Aire de répartition

Répartition de la paléoflore

Ginkgo biloba appartient à un genre de plantes ne fleurissant pas, qui lui-même appartient à l’ordre des Ginkgoales, apparu au Permien, il y a 270 millions d’années et regroupant 6 familles et 19 genres. Des vestiges incontestables indiquent que le genre Ginkgo (G. digitata [Brongniart] Heer) est apparu au Jurassique précoce, il y a 200 millions d’années, ce qui en fait le plus ancien genre existant parmi les plantes à graines. Et dans ce genre, parmi la douzaine d’espèces qui lui ont été assignées, l’espèce fossile G. adiantoides (Unger) Heer est morphologiquement identique au Ginkgo biloba et pourrait lui être conspécifique. Ginkgo biloba peut donc être considéré une espèce relique de l’ère mésozoïque qui était autrefois répandue dans le monde entier[23]. Mais lorsque les angiospermes ont augmenté rapidement à la fin du Crétacé, le ginkgo, comme les gymnospermes, a fortement diminué. Au Quaternaire, à la période glaciaire commencée il y a 2,5 millions d’années, Ginkgo biloba a frôlé l’extinction et n’a survécu que dans quelques sites au climat doux du Sud de la Chine.

Répartition actuelle

Selon les botanistes chinois, Ginkgo biloba est maintenant une espèce rare à l'état sauvage en Chine, mais il est largement cultivé comme plante ornementale peut-être depuis plus de 3 000 ans[18] en Chine et de 1 000 ans au Japon[23]. De petits peuplements sont parfois présents dans les forêts habituellement préservées à côté des temples bouddhistes et taoïstes[24]. Dispersé en Chine dans les forêts de feuillues et les vallées, il croît sur des lœss jaunes acides, bien drainés entre 300 à 1 100 m d'altitude. Il pourrait être originaire du nord-ouest du Zhejiang (Chine), dans les monts Tianmushan (à l’ouest de Hangzhou).

Le ginkgo est actuellement largement cultivé au-dessous de 2000 m dans l'Anhui, le Fujian, le Gansu, le Guizhou, le Henan, le Hebei, le Hubei, le Jiangsu, le Jiangxi, le Shaanxi, le Shandong, le Shanxi, le Sichuan, le Yunnan[18] - [25]. En culture, il tolère une grande variété de climats saisonniers, allant du climat méditerranéen au climat tempéré froid avec des températures minimales pouvant atteindre −20 ° C.

De Chine, il est arrivé au Japon et en Corée aux alentours du XIIe siècle. Sa culture ornementale s'est étendue au monde entier à partir du XIXe siècle.

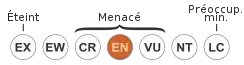

L’espèce est sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction, avec le statut de « en danger » selon l’IUCN[1].

Endosymbiose

Les cellules du ginkgo contiennent une algue endosymbiotique du genre Coccomyxa[25] - [26]. À ce jour, ce type de symbiose, entre une microalgue et une plante, est unique[26].

Culture

Le ginkgo est peu exigeant en ce qui concerne la qualité du terrain. Il aime cependant les sols siliceux ou silico-argileux frais.

Les arbres sont faciles à obtenir par germination des ovules fécondés[27].

Particularités

Un exemple extrême de sa résistance est le fait qu'il fut la première espèce d'arbre à repousser après l'explosion de la bombe atomique le 6 août 1945 à Hiroshima. Un Ginkgo biloba situé à moins d'un kilomètre de l'hypocentre a survécu, les études scientifiques réalisées par la suite ont prouvé sa résistance aux agents mutagènes[28].

Analyses pharmacognosiques

Composition chimique

O-glucorhamnosides en C-3 du quercétol et du kaempférol et leurs esters 4-coumariques en 6.

Parmi les nombreuses substances contenues dans la feuille de ginkgo (stérols, alcools, cétones aliphatiques, 2-hexénal, etc.) deux groupes de composés doués de propriétés pharmacologiques retiennent l’attention :

- les flavonoïdes (de 0,5 à 1 %)

- des terpènes – diterpènes (jusqu’à 0,5 %, teneur très variable selon les arbres, la saison etc.) et des sesquiterpènes (bilobalide, 0,4 %)[6] - [29].

Les flavonoïdes sont représentés par une vingtaine d’hétérosides flavoniques, construits sur les trois génines suivantes : kaempférol, quercétol et isorhamnétol. Par exemple le quercétol est lié à un sucre pour former le quercétol-3-β-D-glucoside. D’une manière plus générale, les principaux hétérosides sont des o-glucorhamnosides en C-3 du quercétol et du kaempférol et leurs esters 4-coumariques en 6’’’[30].

Les bourgeons sont les organes les plus riches en flavonoïdes acylés. La feuille est aussi riche en flavan-3-ols, en proanthocyanidols et en biflavonoïdes. Le taux de ces biflavonoïdes est 3 à 4 fois plus important à l’automne qu’au printemps, époque à laquelle la teneur en monomère est plutôt plus forte. Ces biflavonoïdes sont absents des extraits standardisés (Pharmacopée européenne 10.5) utilisés en thérapeutique.

Les diterpènes des feuilles de ginkgo connus fin 2014, sont les ginkgolides A, B, C, J, M avec trois cycles lactoniques.

| Ginkgolide | Structure générique | R1 | R2 | R3 | N° CAS |

|---|---|---|---|---|---|

| Ginkgolide A |  | −H | −OH | −H | |

| Ginkgolide B | −H | −OH | −OH | ||

| Ginkgolide C | −OH | −OH | −OH | ||

| Ginkgolide J | −OH | −OH | −H | ||

| Ginkgolide M | −OH | −H | −H |

En 1932, Furukawa isola les premiers terpènes du ginkgo. Ceux-ci comprennent des triterpènes, des caroténoïdes, des polyprenols, des mono- et sesquiterpènes et des terpènes trilactones. Ces derniers regroupent les ginkgolides et le bilobalide[31]. Elias James Corey, prix Nobel de chimie, fit la synthèse du ginkgolide B.

À l’automne, les ovules fécondées tombées à terre, dégagent une odeur très nauséabonde de vomi, due à des acides gras à chaîne moyenne (C4 à C8) comme l’acide butyrique.

| Composés de l’extrait standarsisé EGB 761[32] | |

| Composé | % |

|---|---|

| Glycosides de flavonol | 24,0 |

| Terpènes trilactones | 6,0 |

| Proanthocyanidine | 7,0 |

| Acides carboxyliques | 13 |

| Catéchines | 2,0 |

| Glycoside de non-flavonol | 20,0 |

| Composé de haut poids mol. | 4,0 |

| Constituents inorganiques | 5,0 |

| Eau, solvant | 3,0 |

| Divers | 3,0 |

| Inconnus | 13,0 |

| Alkylphénols | < 5 ppm |

La partie charnue des ovules contient des alcénylphénols oxydables en quinone susceptibles de s’additionner sur des protéines et de ce fait, d’induire des allergies cutanées. Les amandes centrales renferment de la 4’-O-méthyl-pyridoxine dite aussi ginkgotoxine (en), potentiellement toxique[6].

La plupart des recherches portant sur les effets du ginkgo sont faites avec un extrait standardisé de feuilles, nommé EGb 761, qui contient, en masse, 24 % d’hétérosides de flavoniques, 6 % de terpènes trilactones (TTL), et moins de 5 ppm d’acides ginkgoliques[33] - [34] - [32].

Les alkylphénol sont allergisants par contact, mais sont éliminés des extraits standardisés commerciaux[6]. Durant le processus de fabrication de l'extrait de ginkgo certains composés sont enrichis (TTL, flavonoïdes) tandis que d’autres sont éliminés (alkylphénols, biflavones, acides ginkgoliques).

En France, la pharmacopée propose sur la base d'études de pharmacognosie, l’extrait standardisé de ginkgo pour diverses affections : déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé à l’exclusion de la maladie d’Alzheimer, claudication intermittente, baisse d’acuité auditive, certains syndromes vertigineux et/ou acouphènes, phénomène de Raynaud (Bruneton[6]).

Pharmacologie

Les ginkgolides et principalement le ginkgolide B sont des « inhibiteurs du PAF », le facteur d'activation plaquettaire, médiateur phospholipidique intercellulaire sécrété par les plaquettes, les leucocytes, les polynucléaires, les monocytes, les macrophages et les cellules endothéliales vasculaires. Le PAF est impliqué dans l’agrégation plaquettaire, la thromboformation, les réactions inflammatoires, l’allergie et la bronchoconstriction.

La propriété anti-PAF des ginkgolides en liaison avec la capacité à piéger les radicaux libres des flavonoïdes sont invoquées pour expliquer de très nombreuses propriétés de l’extrait de ginkgo observées chez l’animal et détaillées dans plusieurs centaines de publications et ouvrages – plus d’une parution tous les deux jours pour les années 2006-2007.

L’extrait de ginkgo est présenté comme un vasorégulateur, un inhibiteur de la cyclooxygénase, un inhibiteur de l’agrégation plaquettaire et érythrocytaire[6]. Les fractions terpéniques prolongent la survie des rats en hypoxie, elles protègent les neurones et les astrocytes des méfaits de l’ischémie transitoire, etc.

Évaluation clinique

L‘évaluation clinique du Ginkgo biloba est réalisé avec des extraits de feuilles standardisés, comme le EGb 761, obtenu avec l’acétone aqueuse. Il renferme 24 % de flavonoïdes et 6 % de ginkgolides-bilobalide.

- Insuffisance vasculaire cérébrale.

Un grand nombre d’essais ont évalué l’effet du ginkgo sur l’ensemble des symptômes qui sont attribués sans preuve à cette entité : difficulté de concentration, altération de la mémoire, confusion, troubles de l’humeur etc. En 1992, J. Kleijnen, P. Knipschild[35] firent une synthèse des 40 essais cliniques publiés et jugèrent que 8 seulement étaient de bonne qualité. Sept essais trouvèrent un effet bénéfique de l’extrait de ginkgo avec une posologie de 120 mg d'extrait par jour, administrés pendant au moins 4 à 6 semaines.

En 2009, une étude a recensé 36 essais testant l’efficacité du Ginkgo biloba chez des patients souffrant de démence ou de déclin cognitif[36]. Les données de 30 essais randomisés contrôlés ont été retenues pour l’étude. Les résultats des méta-analyses ne révèlent aucun effet de la dose, il semble n’y avoir aucune différence entre les doses élevées et les doses faibles. La méta-analyse montre les avantages de l'extrait de Ginkgo biloba EGb 761 dans les évaluations globales, les tests cognitifs et les activités de la vie quotidienne. Par contre, les preuves qu’il présente des avantages cliniquement significatifs pour les personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs sont incohérentes et peu fiables.

- Démences séniles, maladie d'Alzheimer.

Les essais menés jusqu’en 2007 sont peu convaincants. L’efficacité de l’extrait de ginkgo à raison de 240 mg/j, s’il en a vraiment une, est au mieux très modeste et transitoire et sans doute inférieure à celle des anticholinestérases, elles-mêmes faibles[6].

Un essai clinique randomisé contrôlé mené auprès de 3 069 patients de plus de 72 ans a été mené entre 2000 et 2008[37]. Le taux annuel des scores ne différaient pas entre les groupes G. biloba et placebo dans aucun domaine, y compris la mémoire, l’attention, etc. Selon les auteurs, par rapport au placebo, l'utilisation de G. biloba, 120 mg deux fois par jour, n'a pas entraîné de déclin cognitif moindre chez les personnes âgées ayant une cognition normale ou une déficience cognitive légère. Une autre étude de prévention de la maladie d’Alzheimer a analysé l’effet du traitement par EGb 761 (240 mg/j versus placebo) sur le taux de conversion des plaintes de mémoire en maladie d’Alzheimer[38] sur 2 854 patients. Au bout de cinq ans, il est observé que l'utilisation à long terme d'extrait standardisé de ginkgo dans cet essai n'a pas réduit le risque de progression vers la maladie d'Alzheimer par rapport au placebo.

Aucune étude n’a trouvé de différence significative entre l'effet de traitements d'extrait de G. biloba et un placebo[39] - [40] - [34] - [41]. De même, il n'y a pas d'effets démontrés sur les troubles cognitifs des sujets âgés[42]. La revue Prescrire l'a par ailleurs inscrit en 2020 dans les médicaments à écarter[43].

Signalons cependant qu’une revue des études sur le même sujet, menée dans le Laboratoire d’analyse et évaluation de la médecine traditionnelle de Pékin, aboutit à une conclusion opposée aux études précédentes[44]. Les auteurs considèrent que l'EGb peut être en mesure d'améliorer la fonction cognitive chez les patients souffrant de démence légère pendant l'administration (de plus de 24 semaines) et une posologie appropriée (de 240 mg par jour). Une autre synthèse chinoise publié en 2022 le confirme[45].

Dans une étude de cohorte rétrospective, l'incidence de la démence toutes causes confondues a été réduite chez les patients ambulatoires atteints de troubles cognitifs légers qui ont reçu au moins 3 prescriptions d'extrait de Ginkgo Biloba et a encore diminué d'avantage lorsque l'extrait de Ginkgo Biloba a été prescrit plus de trois et plus de quatre fois[46].

- Autres affections

Les effets du ginkgo sur l’organisme sont nombreux, mais certaines croyances concernant ses vertus thérapeutiques demeurent à ce jour infondées. Parmi les effets observés, notons une activité antioxydante, une augmentation du débit sanguin notamment cérébral, une potentialisation des neurotransmetteurs et une modulation du métabolisme du glucose[47].

Utilisé dans le traitement de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, son efficacité, dans cette indication, n'est pas prouvée[48]. Il n'est, de même, pas efficace dans le traitement de l'hypertension artérielle[49].

L'extrait de G. biloba est un antiagrégant plaquettaire et pourrait être la cause de certains cas d'accidents vasculaires de type hémorragiques[50] - [51] - [52] - [53]. Il est d'ailleurs étudié pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral[54].

L'extrait de feuille de Ginkgo biloba peut réduire les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, l'interleukin-6, et le TNF-α[55].

Toxicité

L'extrait de ginkgo est classé possiblement cancérogène par l'OMS[56].

La « noix » de G. biloba contient quelques substances actives pouvant s'avérer toxiques. À l’état crue, elle contient une quantité significative d’antivitamine B6, la ginkgotoxine ou 4-O-méthylpyridoxine (de 0,173 à 0,4 mg/g de graine). Une surconsommation de graines, particulièrement par les enfants, peut provoquer des convulsions ou même la mort. Les feuilles peuvent aussi en contenir, mais en concentrations jugées négligeables[32] - [n 5].

Pour les extraits standardisés de ginkgo, Jean Bruneton[6] (2009) indique que « chez l’animal, le Ginkgo et ses extraits sont dénués de toxicité, aiguë ou chronique. Il n’a été noté ni effet toxique sur l’embryon, ni effet mutagène, ni cancérogénicité. Chez l’humain, aucun effet indésirable sévère n’a été noté au cours de nombreux essais cliniques réalisés avec l’extrait standardisé par voie orale. On a noté la possibilité de nausées, de troubles gastro-intestinaux, de céphalées, mais avec une très faible fréquence ».

Si une étude de 2006[57] avait conclu qu'un extrait de feuilles de ginkgo pouvait réduire l'invasivité de certains cancers (chez la souris, en laboratoire), en 2013, une autre étude, américaine du National Toxicology Programme (NTP, programme d'évaluation toxicologique du Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis) a conclu, sur la base d'expériences faites sur des rats de laboratoire développant facilement des cancers, que pris en complément alimentaire, Ginkgo biloba pourrait aussi augmenter le risque de contracter un cancer du foie et un cancer de la thyroïde[58] - [59].

Les producteurs via l’American Botanical Council (ABC), syndicat qui réunit les producteurs de compléments alimentaires végétaux, estiment que l'étude est biaisée par l'utilisation d'extraits de Ginkgo biloba chinois (moins bien purifiés selon ce syndicat que ceux issus d’autres pays) et surtout que les doses ingérées par ces rats (jusqu'à 2 000 mg/kg de poids corporel) étaient 55 à 108 fois plus élevée que celle normalement ingérée par un consommateur normal de ce type de complément alimentaire[58].

Michael Jacobson, directeur exécutif de l'association de consommateurs Center for Science in the Public Interest (CSPI), estime par ailleurs que les preuves des allégations « de bénéfices pour l'énergie et la concentration ou la mémoire sont, au mieux, assez douteuses »[58]

Vendu comme médicament (sous le nom de Tanakan® ou autre, pour les troubles cognitifs chez les personnes âgés), ce produit a été ajouté (avec 11 autres) en 2020 à la liste noire des médicaments aux effets indésirables disproportionnés par rapport à leur faible efficacité ou à la bénignité de la situation clinique dans laquelle ils sont autorisés (liste publiée annuellement par la revue médicale Prescrire)[60]. Il « expose les patients à des hémorragies, des troubles digestifs ou cutanés, des convulsions, des réactions d'hypersensibilité, et peut-être des troubles du rythme cardiaque. »[61]

Utilisations

Médecine traditionnelle chinoise

Dans les anciens textes médicaux chinois, Ginkgo biloba médicinal est connu sous de multiples appellations: 白果 báiguǒ (étym. fruit blanc), 灵眼 língyǎn, 佛指甲 fú zhǐjiǎ, 佛指柑 fú zhǐ gān, 鸭脚子 yā jiǎo zi mais jamais sous la forme normalisée actuelle de 银杏 yínxìng. Selon le médecin naturaliste du XVIe siècle, Li Shizhen, sa dénomination en yinxing 银杏 (étymologiquement « abricot argenté »), est apparue sous la dynastie Song (960-1279), parce qu’« il ressemble à un petit abricot dont le noyau est blanc »[n 6] - [62].

Aucune pharmacopée antérieures à la fin du XIIIe siècle ne mentionne ces termes. Notamment, le « Classique de la matière médicale du Laboureur Céleste », Shennong bencao jing (Ier-IIe siècles)[63], l’ouvrage de référence de la pharmacopée chinoise, ne possède aucune occurrence de terme désignant le ginkgo. Ni non plus du Zheng lei Bencao 証類本草 (publié en 1108), apprécié comme une synthèse exhaustive des connaissances des matières médicales antérieures[64].

Les premières mentions se rencontrent dans un ouvrage de la fin la dynastie des Song (en 1279) début des Yuan : « Le livre de conseils pour la prolongation de la vie des Trois Yuan » Sān yuán yánshòu cānzàn shū 三元延寿参赞书[65] et dans quelques autres textes. La réputation toujours vivante que les amandes de ginkgo permettent de mieux tenir l’alcool, provient du San yuan yanshou shu : 生食解酒 « manger cru, [est bon] pour la gueule de bois »[n 7].

Mais la référence majeure est le fameux « Compendium de matière médicale » Bencao gangmu 本草纲目, de Li Shizhen, publié en 1596, qui rassemble une compilation de 1 892 substances médicinales. Li Shizhen donne un traitement attentif au ginkgo médicinal (baiguo) et précise qu’il est le premier médecin à le faire[4]. La seule partie de l’arbre qu’il utilise est l’intérieur de l’ovule (prothalle ou gamétophyte femelle) mais il ne s’intéresse pas aux feuilles, qui de nos jours sont devenues pourtant la seule partie de l'espèce utilisée en Occident. Sur la base d’une analogie de forme avec l’abricot (ou de la prune mirabelle), l’ovule de gingko comporte une pulpe externe, enveloppant un « noyau » contenant une « amande ». Ces termes sont précisément définis en botanique pour les plantes à fleurs (Magnoliidae) mais par commodité nous les emploierons dans le sens de la langue commune pour Ginkgo biloba (comme le font les Chinois) bien qu’il n’appartienne pas au clade des Magnoliidées.

Dans la notice sur Ginkgo biloba (yinxing 銀杏), Li Shizhen indique que le fruit était bien connu sous la dynastie Song mais qu’il n’était pas utilisé en phytothérapie. Contrairement à son habitude, il ne peut pas compiler des citations d’autres bencao ou de savants célèbres. Dans la rubrique, « explications, éclairage » (faming), il indique « son qi est mince, son goût fort, sa nature astringente, sa catégorie est le métal[n 8]. Par conséquent 故, il peut ouvrir les canaux (méridiens) des poumons (ru feijing 入肺经), restaurer le qi pulmonaire (yi feiqi 益肺气), en finir avec la toux et les difficultés de respiration (ding chuansou 定喘嗽) et l'incontinence urinaire (suo xiaobian 縮小便. ». Cette inférence, ce « par conséquent » (gu 故), permet de comprendre sa démarche. Comme le fait remarquer Hung[4], l'efficacité de la drogue n'est pas donnée sur la base de son expérience de praticien mais pour des raisons théoriques. Le « Classique interne de l'empereur Jaune » (Huangdi neijing 黄帝内经), la source doctrinale fondamentale de la médecine chinoise, donne quelques grands principes comme celui de la correspondance entre les organes du corps et divers éléments de l’univers : « l’homme est en union avec la voie céleste ; à l’intérieur du corps, il y a cinq viscères en correspondance avec les cinq sons, les cinq couleurs, les cinq époques, les cinq saveurs, les cinq positions » (Huangdi neijing Lingshu chap. 11[66]). Le tableau étendu des correspondances des Cinq Phases[n 9] établit la correspondance Métal↔ blanc↔ froid ↔ poumons, etc. Les noix de ginkgo étant blanches, donc de la catégorie métal, sont ainsi en résonance avec les poumons. Elles sont donc vouées à agir sur les poumons[67].

Pour Li Shizhen, les amandes grillées de ginkgo sont bonnes pour les problèmes pulmonaires[n 10], urinaires, pour les décharges vaginales rouges et blanches, les caries, les pieds et mains gercés etc.[68].

De plus les poumons étant supposés contrôler le niveau d’eau du corps, si les noix de ginkgo sont capables d’apaiser des poumons rétifs, ceux-ci pourront alors contrôler correctement le niveau d'eau du corps. C’est pourquoi Li Shizhen propose d’utiliser les ovules de ginkgo pour traiter l’incontinence urinaire.

Les raisonnements de Li Shizhen sur l’utilisation des ginkgos dans la materia medica chinoise devinrent célèbres et influencèrent la pratique médicale. Dans les décennies qui suivirent la publication du Bencao gangmu, beaucoup de Chinois éduqués, en vinrent à considérer que le rôtissage des amandes de ginkgo était une méthode trop violente de cuisson et préféraient les ébouillanter[n 11]. Huang Yunhu 黄雲鵠 proposa de faire des gruaux de ginkgo capables de « nourrir la vie » (yangsheng zhou 养生粥), c’est-à-dire nourrir le qi, chauffer les poumons, calmer la respiration et guérir des maux résultants d’une déplétion de vitalité[69].

Au milieu du XIXe siècle, le Bencao qiuyuan 本草求原 de Zhao Qiguang 趙其光 considère que les amandes de ginkgo peuvent traiter le roudai weiyao (肉帶圍腰) (probablement dû à un virus varicelle-zona). À l’époque, cette maladie était considérée comme étant due à un excès d’activité sexuelle. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l’excès d’activité sexuelle épuisait la vitalité, ce qui vidait le corps et invitait des « envahisseurs diaboliques » à y pénétrer pour apporter des maladies. Les amandes de ginkgo permettaient de nourrir le qi et de guérir les maladies résultant d’une déplétion de vitalité[4].

L’ouvrage de 2003 de l’université de Médecine traditionnelle chinoise de Nankin et Shanghai, intitulé « La pharmacopée chinoise »[70], parfaitement fidèle à Li Shizhen, donne deux fonctions au baiguo (Semen Ginkginis) : « 1) fortifie le poumon, calme l’asthme 2) action astringente », pour deux indications : « 1) toux persistante et asthme 2) leucorrhée, miction urinaire fréquente ». L’encyclopédie médicale en ligne A ::医学百科[62] reprend toutes ces données historiques et les associent aux analyses biochimiques modernes sans aucune précaution critique.

La connaissance du Bencao gangmu se répandit au Japon grâce à des ouvrages comme celui de Okamoto Ippo, « Une interprétation japonaise du Bencao gangmu » Wago honzō kōmoku 和语本草纲目de 1698. Mais de manière surprenante, les médecins japonais de l’époque d'Edo ne reprennent pas l’association du ginkgo avec les poumons mais défendent l’idée qu’il est très efficace pour faciliter la digestion[4]. Aux yeux des médecins, la noix de ginkgo semble stimuler la production de salive (le lubrifiant capable d’hydrater et nourrir le corps) et donc de profiter à la digestion. En fait, à cette époque les ovules du ginkgo étaient plus appréciés en cuisine qu’en médecine. Selon la tradition, ils étaient associés à la maternité. Les arbres avait aussi la mauvaise réputation d’entrainer la malchance voire la mort. La nuit, les fantômes et esprits malfaisants qu’ils hébergeaient s’en prenaient aux passants.

En Europe, l’introduction sur le marché pharmaceutique du ginkgo se fit d’abord en Allemagne fédérale dans les années 1960. Les extraits de Ginkgo biloba (GBE) revendiquaient une efficacité dans le traitement des maladies artérielles et des syndromes cérébraux des personnes âgées. La revue médicale The Lancet indiqua qu’en 1988, les médecins allemands prescrivirent 5,24 millions de fois des GBE[4]. Le succès du remède gagna les États-Unis puis le reste de l’Europe.

Alimentation

En Chine, les noix de ginkgo ont été consommées dès l’époque la dynastie Han (de -206 à +220). Sous la dynastie Song (960-1279), elles furent considérées comme un article du tribut offert à l’empereur[3]. Les noix de ginkgo, comparables aux pistaches, sont une nourriture traditionnelle en Chine, souvent servie aux mariages ; elles sont parfois aussi considérées comme aphrodisiaques. Crues elles sont toxiques, voire mortelles.

La « graine » de ginkgo entre dans la composition du chawanmushi japonais.

Ornement

On trouve Ginkgo biloba aujourd'hui dans de nombreuses rues et parcs des grandes villes en raison de sa résistance à la pollution et du caractère ornemental de ses feuilles. Au Japon, il est souvent planté dans l’enceinte des temples et des sanctuaires où les vieux spécimens pouvaient faire l’objet d’un culte de la fertilité. L'arbre est largement cultivé en Chine, au Japon, en Corée, en Europe et aux États-Unis et autres pays.

À cause de l'odeur désagréable de beurre rance des fruits (la paroi externe des ovules se décompose en dégageant de l'acide butyrique)[71], les ginkgos plantés en ville sont habituellement des arbres mâles. Un Ginkgo biloba femelle d'origine japonaise a ainsi été planté dans le centre-ville de Toulouse, avant d'être enlevé[72].

Il est aussi cultivé sous forme de bonsaï.

Symbole

.svg.png.webp)

La feuille de ginkgo est le symbole de la ville de Tokyo au Japon. Adopté en , le symbole officiel de Tokyo est une feuille de Ginkgo biloba verte stylisée, en forme de T pour Tokyo. Elle est un signe de croissance, prospérité, charme et tranquillité. L'arbre est fréquemment cité dans les romans japonais de l'époque Meiji et contemporains (moins que les cerisiers en fleurs et les érables de l'automne, cependant).

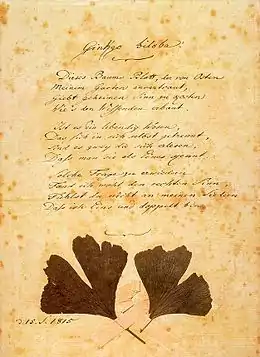

Ginkgo biloba est également l'arbre fétiche de la ville de Weimar (Allemagne) dans laquelle Goethe résida.

|

Traduction

— Johann Wolfgang von Goethe |

On peut voir la lettre de Goethe avec son poème (daté de 1815) et les deux feuilles collées en herbier au Goethe-Museum de Düsseldorf. Toujours à Weimar, le ginkgo et plus particulièrement sa feuille bilobée est symbole d'amour et de nombreux bijoux, que les amoureux s'offrent, reproduisent cette dernière.

Puis, ce sont les artistes Art nouveau et plus généralement les artistes de la fin du XIXe siècle qui, sous l'influence du japonisme, s’intéressèrent au ginkgo biloba en l'intégrant dans plusieurs de leurs créations

Légendes

Au Japon, le lien entre le ginkgo et la vitalité de l’estomac a peut-être amené les Japonais à penser le ginkgo comme un symbole de maternité. Dans un ouvrage, Takaichi Shiyu (高市志友) a présenté une cérémonie centrée sur le ginkgo et les femmes, dans le village de Awa. Les villageois adorent les vieux ginkgos comme le Dieu des naissances. Après une naissance, les femmes viennent prier devant les ginkgos, parce qu'ils sont réputés accorder suffisamment de lait maternel pour nourrir leur bébé[4].

En vieillissant, le tronc du ginkgo se couvre parfois d'excroissances pendantes comme les tétines d’une vache, que les Japonais appellent ichō no chichi (イチョウの乳) signifiant « tétines de ginkgo ». Les nourrices coupent ces loupes du ginkgo comme porte-bonheur, pour avoir du lait.

Dans ce pays, le ginkgo est aussi connu sous le nom de l'« arbre du grand-père et du petit-fils ». Du temps de Li Shizhen (XVIe siècle), un agriculteur du nom de Zhou Wenhua (周文化), surnomma le ginkgo gongsun shu (公孙树) « arbre du grand-père et du petit-fils » parce que quand quelqu’un plante un ginkgo, seulement son petit-fils pourra récolter les fruits[4].

Galerie de photos

Des ovules de ginkgo.

Des ovules de ginkgo. Ovules de Ginkgo biloba, décortiqués, prêts à germer.

Ovules de Ginkgo biloba, décortiqués, prêts à germer. Stades de germination d'un ovule de ginkgo fécondé.

Stades de germination d'un ovule de ginkgo fécondé. Une germination disséquée.

Une germination disséquée. Levée de jeunes ginkgos sous un arbre femelle.

Levée de jeunes ginkgos sous un arbre femelle. Une feuille de ginkgo.

Une feuille de ginkgo. Des feuilles de ginkgo.

Des feuilles de ginkgo. Différentes formes de feuilles.

Différentes formes de feuilles. Des feuilles de ginkgo.

Des feuilles de ginkgo. Des feuilles et des ovules de ginkgo.

Des feuilles et des ovules de ginkgo. Des feuilles de ginkgo.

Des feuilles de ginkgo. Des feuilles tombantes de ginkgo à l'automne.

Des feuilles tombantes de ginkgo à l'automne. Feuilles à différents stades de croissance.

Feuilles à différents stades de croissance. Vieux ginkgo du temple de Chiba, Japon

Vieux ginkgo du temple de Chiba, Japon Détail du tronc du vieux ginkgo du jardin des plantes de Montpellier.

Détail du tronc du vieux ginkgo du jardin des plantes de Montpellier. Gouttes d'eau sur la surface inférieure d'une feuille de Ginkgo biloba, exemple de mouillage partiel.

Gouttes d'eau sur la surface inférieure d'une feuille de Ginkgo biloba, exemple de mouillage partiel. Affichette informative sur le ginkgo historique de Montpellier.

Affichette informative sur le ginkgo historique de Montpellier. Culture de Ginkgo biloba.

Culture de Ginkgo biloba.

Notes

- voir le wiki chinois Ginkgo biloba et le wiki japonais Ginkgo biloba

- dite aussi, en termes plus communs, fossile vivant, bien que cette appellation soit aujourd'hui décriée en biologie. Voir par exemple 8 questions pour en finir avec les clichés sur la théorie de l’évolution, entretien entre Pierre Barthélemy et Jean-Sébastien Steyer, Passeur de sciences, 19 mars 2014

- où le g se prononce y ([j], i mouillé)

- Le ginkgo et les cycas ont des spermatozoïdes à cils vibratiles, comme les fougères. Les conifères et les plantes à fleurs n'ont pas de spermatozoïdes à cils vibratiles. De même, le gamétophyte femelle du ginkgo contient de la chlorophylle et effectue de la photosynthèse, comme celui des fougères, alors que ce n'est pas le cas du gamétophyte femelle des conifères et des plantes à fleurs. ici

- voir aussi sur wikipedia anglophone Ginkgotoxin (en)

- 因其形似小杏而核色白也

- attention les amandes crues sont toxiques

- une des cinq phases (les wuxing 五行)

- voir Wuxing d’après le chapitre 5 du Huangdi neijing suwen

- exemple de préparation thérapeutique de Li Shizhen « Asthme, mucosités et toux. Utilisez cinq noix de ginkgo, deux qian et demi d’éphédra et deux qian de réglisse et demie, ajoutez une tasse et demie d'eau. Le nom de cette recette est « poudre de patte de canard ». Le terme yajiaozi 鸭脚子 « patte de canard » désigne le ginkgo, sa feuille ressemblant à une empreinte de patte de canard

- la méthode (à quelques variantes près) consiste à 1) ramasser les fruits bien murs ou à les stocker dans un endroit humide. Retirer la pulpe à la main (attention prendre des gants en raison de risques d’érythèmes et de lésions vésiculeuses), les laver puis les égoutter 2) ébouillanter les noyaux une minute, puis casser les coquilles et retirer les amandes (qui sont fragiles mais ont été durcies par l’eau bouillante) 3) ébouillanter les amandes 5 min et retirer la fine pellicule qui les recouvre (sinon les frire à la poêle)

Références

- Sun, W. 1998, « Ginkgo biloba, The IUCN Red List of Threatened Species 1998 » (consulté le )

- Catherine Calvet, « Ce qui se cache derrière les arbres (6/6) : «Dans la mythologie, les arbres étaient des nymphes métamorphosées» » (Entretien avec Henriette Walter et Pierre Avenas), sur liberation.fr, Libération,

- He Shan-An, Yin Gu, and Pang Zi-Jie, « Resources and prospects of Ginkgo biloba in China. », dans Hori, T., R. W. Ridge,W. Tulecke, P. Del Tredici, J. Trémouillaux-Guiller, and H. Tobe, eds, Ginkgo biloba: a global treasure, Tokyo, Springer, (lire en ligne)

- Kuang-chi Hung, « Within the lungs, the stomach and the mind : convergences and divergences in the medical and natural histories of Ginkgo biloba », dans Howard Chiang (Edited by), Historical Epistomology and the making of Moderne Chinese Medicine, Manchester University Press,

- « Chinese extract market : Ginkgo, ginseng focus », Nutrition Business Journal, vol. 12, no 11, , p. 7-9

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- Carl von Linné, Mantissa plantarum : Generum editionis VI. et specierum editionis II, Holmiæ :Impensis Direct. Laurentii Salvii, (lire en ligne)

- Engelberto Kæmpfero, Amœnitatum exoticarum politico - physico - medicarum fasciculi V..., Lemgoviæ, (lire en ligne)

- Pierre-François Michel, Ginkgo biloba, l'arbre qui a vaincu le temps. Éditions du Félin, WWF, 1999.

- Yunpeng Zhao, Juraj Paule, Chengxiu Fu, Marcus A Koch, « Out of China : Distribution history of Ginkgo biloba L. », Taxon, vol. 59, no 2, , p. 495-504

- Wolfgang Michel, « On Engelbert Kaempfer's "Ginkgo" », 6 décembre 2005, http://www.flc.kyushu-u.ac.jp/~michel/serv/ek/amoenitates/ginkgo/ginkgo.html

- Ginkgo: The Tree That Time Forgot de Peter Crane

- « Aux sources du Ginkgo de Olivier Colin », dans Hommes et Plantes, p. 21, numéro 27, 1998

- Loudon J.C. : Arboretum et fruticetum britannicum; or, The trees and shrubs of Britain, native and foreign, hardy and half-hardy, pictorially and botanically delineated, and scientifically and popularly described; with their propagation, culture, mana. Londres : 1838, vol. 2, p. 2094-100. D'après H. Gaussen dans Ginkgo biloba, P.-F. Michel, op. cit., p. 66.

- MHNH, « Arbre aux quarante écus » (consulté le )

- P.-F. Michel, Op. cit., p. 66.

- Tison J.-M. & De Foucault B. (coords), 2014.- Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1196 p.; p. 35

- (en) Référence Flora of China : Ginkgo biloba

- Le Ginkgo Biloba, Beaufour, préface de Jean-Marie Pelt, p. 87

- Selon Francis Hallé, Éloge de la plante, 1999, p. 124, il existerait en Chine un ginkgo de 3 000 ans.

- R. Auger, J. Laporte-Cru, Flore du domaine atlantique du Sud-ouest de la France et des régions des plaines, Bordeaux, CNDP, , 516 p. (ISBN 2-86617-225-6), p. 45

- Aline Raynal-Roques, La botanique redécouverte, Paris, Belin, coll. « INRA éditions », , 2e éd., 514 p. (ISBN 2-7011-1610-4)

- Dana L. Royer, Leo J. Hickey, and Scott L. Wing, « Ecological conservatism in the ‘‘living fossil’’ Ginkgo », Paleobiology, vol. 29, no 1, , p. 84-104

- Li H-L., « A horticultural and botanical history of Ginkgo. », Morris Arboretum Bulletin, vol. 7, , p. 3-12

- Jocelyne Trémouillaux-Guiller, « Ginkgo biloba : le rescapé et son algue », Pour la Science, no 364, , p. 76–81 (lire en ligne).

- Trémouillaux-Guiller J., Huss V.A.R. 2007. A cryptic intracellular green alga in Ginkgo biloba: ribosomal DNA markers reveal worldwide distribution. Planta 226:553-557.

- Cultiver le Ginkgo biloba

- L'Indestructible Ginkgo, documentaire d'Éric Gonzalez (France, 2003)

- Kaur P., Chaudhary A., Singh R.D., Gopichand, Prasad R., Singh B. 2012. Spatial and temporal variation of secondary metabolite profiles in Ginkgo biloba leaves. Chemistry & Biodiversity 9(2):409-417.

- Ding, Dudley, Plummer, Tang, Newton and A. Gareth Brenton, « Quantitative determination of major active components in Ginkgo biloba dietary supplements by liquid chromatography/mass spectrometry », Rapid Commun. Mass Spectrom, vol. 20, , p. 2753–2760 (lire en ligne)

- Andreas Hasler, «7. Chemical constituents of Ginkgo biloba» in 'Ginkgo biloba, 2000, CRC Press, pages 109-142.

- Teris A. van Beek, Paola Montoro, « Chemical analysis and quality control of Ginkgo biloba leaves, extracts, and phytopharmaceuticals », Journal of Chromatography A, vol. 1216, , p. 2002-2032

- (en) Haiyan Xie, Jing-Rong Wang, Lee-Fong Yau, Yong Liu, Liang Liu, Quan-Bin Han, Zhongzhen Zhao et Zhi-Hong Jiang, « Quantitative analysis of the flavonoid glycosides and terpene trilactones in the extract of Ginkgo biloba and evaluation of their inhibitory activity towards fibril formation of β-amyloid peptide », Molecules, vol. 19, no 4, , p. 4466-4478 (DOI 10.3390/molecules19044466, lire en ligne)

- Birks J., Grimley Evans J. 2009. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 1:CD003120.

- J. Kleijnen, P. Knipschild, « Ginkgo biloba for cerebral insufficiency », BJCP, vol. 34, no 4, , p. 352-358 (lire en ligne)

- Jacqueline Birks, John Grimley Evans, « Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia », Cochrane Database of Systematic Reviews, vol. 1, (lire en ligne)

- Beth E. Snitz, Ellen S. O'Meara, [...], and Steven T. DeKosky, « Ginkgo biloba for Preventing Cognitive Decline in Older Adults », JAMA, vol. 302, no 24, (lire en ligne)

- Bruno Vellas 1, Nicola Coley, Pierre-Jean Ousset,...Sandrine Andrieu, « Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial », Lancet Neurol., vol. 11, no 10, , p. 851-9 (lire en ligne)

- Ginko et maladie d'Alzheimer. Entre placebo et efficacité très modeste. in Prescrire : « Bien utiliser les plantes en situations de soins », numéro spécial été 2007, t. 27, n0 286

- DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL. 2008. Ginkgo biloba for prevention of dementia, a randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association 300:2253-2262.

- Vellas, B. et al. 2012. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial, The Lancet Neurology doi:10.1016/S1474-4422(12)70206-5.

- Snitz BE, O’Meara ES, Carlson MC et al. 2009. Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults. Journal of the American Medical Association 302:2663-2670.

- « Ginkgo biloba (Tanakan° ou autre) - un médicament à écarter des soins », sur www.prescrire.org (consulté le )

- Haolong Liu, Min Ye, Hongzhu Guo, « An Updated Review of Randomized Clinical Trials Testing the Improvement of Cognitive Function of Ginkgo biloba Extract in Healthy People and Alzheimer’s Patients », frontiers in Pharmacology, (lire en ligne)

- .Fangcheng Fan, Hua Liu, Xiaojie Shi et Yangwen Ai, « The Efficacy and Safety of Alzheimer's Disease Therapies: An Updated Umbrella Review », Journal of Alzheimer's disease: JAD, vol. 85, no 3, , p. 1195–1204 (ISSN 1875-8908, PMID 34924395, DOI 10.3233/JAD-215423, lire en ligne, consulté le )

- Jens Bohlken, Oliver Peters et Karel Kostev, « Association Between Ginkgo Biloba Extract Prescriptions and Dementia Incidence in Outpatients with Mild Cognitive Impairment in Germany: A Retrospective Cohort Study », Journal of Alzheimer's disease: JAD, vol. 86, no 2, , p. 703–709 (ISSN 1875-8908, PMID 35124648, PMCID 9028600, DOI 10.3233/JAD-215348, lire en ligne, consulté le )

- Leah Hechtman, 2011, Clinical Naturopathic Medicine, Elsevier Australia, 1596 p.

- Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication, Cochrane Database Syst Rev, 2009;6:CD006888

- Xiong XJ, Liu W, Yang XC et al. Ginkgo biloba extract for essential hypertension: a systemic review, Phytomedicine, 2014;21:1131–1136

- Rowin, J., Lewis, S. L. 1996. Spontaneous bilateral subdural hematomas associated with chronic Ginkgo biloba ingestion, Neurology 46,1775-1776

- Vale, S. 1998. Subarachnoid haemorrhage associated with Ginkgo biloba, Lancet 352, 36

- Mathews, M. K. 1998. Association of Ginkgo biloba with intracerebral hemorrhage, Neurology 50, 1933-1934

- Fong, K. C. S., Kinnear, P. E. 2004. Retrobular haemorrhage associated with chronic Ginkgo biloba ingestion, Postgrad. Med. J. 79, 531-532

- Tingting Li, Xuebin Zhang, Ping Jiang et Dandan Zhang, « Platelet-activating factor receptor antagonists of natural origin for acute ischemic stroke: a systematic review of current evidence », Frontiers in Pharmacology, vol. 13, , p. 933140 (ISSN 1663-9812, PMID 36120362, PMCID 9471864, DOI 10.3389/fphar.2022.933140, lire en ligne, consulté le )

- Seyedeh Neda Mousavi, Mahboobe Hosseinikia, Esmaeil Yousefi Rad et Somayeh Saboori, « Beneficial effects of Ginkgo biloba leaf extract on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of the clinical trials », Phytotherapy research: PTR, vol. 36, no 9, , p. 3459–3469 (ISSN 1099-1573, PMID 35781715, DOI 10.1002/ptr.7544, lire en ligne, consulté le )

- Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'Homme.

- Le ginkgo biloba réduit le risque de cancer agressif lors des expérimentations animales 2006-02627

- Romain Loury (2013), Ginkgo biloba, un risque cancérigène? 2013-04-25

- WJLA (2013°, Ginkgo biloba poses cancer risk, CSPI says 2013-04-18.

- Stéphanie ALEXANDRE, « La liste des 105 médicaments à éviter en 2020 », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le )

- « Ginkgo biloba (Tanakan° ou autre) - un médicament à écarter des soins », sur prescrire.org (consulté le )

- A::医学百科, « 白果 » (consulté le )

- translated by Sabine Wilms, The Divine Farmer’s Classic of Materia Medica, 神农本草经, Happy Goat Productions,

- Zhongzhen Zhao, Ping Guo and Eric Brand, « A concise classification of bencao (materia medica) », Chinese medicine, vol. 13, no 18, (lire en ligne)

- 唐慎微, « 《三元 延寿 参赞 书 卷三》 » (consulté le )

- Chinese Text Project, « 黄帝内经 → 灵枢经 →11. 经别 » (consulté le )

- Li Shizhen, 本草綱目 ; 国之一, wikisource, [1596] (lire en ligne)

- 李时珍, 《本草纲目》果部(05) [Li Shizhen, « bencao gangmu » section : fruits (05), « 银杏 (白果、鸭脚子) » (consulté le )

- Huang Yunhu, Zhoupu, Shanghai guji chubanshe, Shanghai, 1995-99, 500 p.

- Universités de Médecine Traditionnelle Chinoise de Nanjing et Shanghai, La pharmacopée chinoise. Les herbes médicinales usuelles. 中药学, Éditions You Feng, (ISBN 978-2-84279-361-6)Traduit et augmenté par Dr You-wa Chen

- Le Ginkgo Biloba, Beaufour, préface de Jean-Marie Pelt, p. 41

- La Dépêche du Midi, « Toulouse. Capitole : on a abattu l'arbre qui pue », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-François Larché, « Les ginkgos de Bordeaux », Revue forestière française, vol. 69, no 1, , p. 65-74 (ISSN 0035-2829, e-ISSN 1951-6827, DOI 10.4267/2042/62974, résumé, lire en ligne [PDF]).

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Flora of North America : Ginkgo biloba

- (en) Référence Flora of China : Ginkgo biloba

- (fr+en) Référence ITIS : Ginkgo biloba L.

- (en) Référence NCBI : Ginkgo biloba (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Ginkgo biloba L.

- (en) Référence GRIN : espèce Ginkgo biloba L.

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Ginkgo biloba

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Ginkgo biloba L.

- (fr) Référence INPN : Ginkgo biloba L., 1771 (TAXREF)

- Ginkgo biloba sur PlantUse

_(21359350261).jpg.webp)