Anduze

Anduze, en occitan Andusa, est une commune française située dans le centre du département du Gard, en région Occitanie.

| Anduze | |

Vue générale du village. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Alès |

| Intercommunalité | Alès Agglomération |

| Maire Mandat |

Geneviève Blanc 2020-2026 |

| Code postal | 30140 |

| Code commune | 30010 |

| Démographie | |

| Gentilé | Anduzien, anduziens, anduzienne, anduziennes |

| Population municipale |

3 335 hab. (2020 |

| Densité | 228 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 03′ 53″ nord, 3° 59′ 07″ est |

| Altitude | Min. 117 m Max. 443 m |

| Superficie | 14,6 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Alès (banlieue) |

| Aire d'attraction | Alès (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Alès-1 |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.mairie-anduze.fr/ |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Gard et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans les Cévennes, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « falaises d'Anduze ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Anduze est une commune rurale qui compte 3 335 habitants en 2020. Elle est dans l'agglomération d'Alès et fait partie de l'aire d'attraction d'Alès. Ses habitants sont appelés les Anduziens ou Anduziennes.

Le patrimoine architectural de la commune comprend trois immeubles protégés au titre des monuments historiques : la fontaine couverte, classée en 1914, la tour de l'Horloge, inscrite en 1978, et le grand temple, classé en 1979.

Géographie

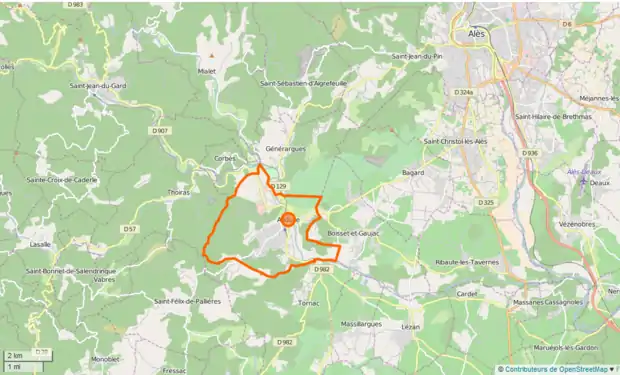

Localisation

|

Anduze est située à 12 km d'Alès, 54 km du Vigan, 60 km de Montpellier et 43 km de Nîmes, préfecture du Gard.

Hydrographie et relief

La ville est située sur la rivière nommée « le Gardon d'Anduze » qui forme là une vallée très encaissée, une gorge.

Le village est au pied des Cévennes, au contact du plateau calcaire des Garrigues languedociennes.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Generargues », sur la commune de Générargues, mise en service en 1949[6] et qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau[7] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 176,4 mm pour la période 1981-2010[6]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Nimes-Courbessac », sur la commune de Nîmes, mise en service en 1922 et à 39 km[8], la température moyenne annuelle évolue de 14,8 °C pour la période 1971-2000[9], à 15,1 °C pour 1981-2010[10], puis à 15,6 °C pour 1991-2020[11].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0,3 | 0,5 | 3,2 | 5,9 | 9,5 | 12,9 | 15,4 | 15,3 | 11,9 | 9,1 | 4,1 | 1,1 | 7,5 |

| Température moyenne (°C) | 5,3 | 6,1 | 9,4 | 12,1 | 16,2 | 20,1 | 23,1 | 22,8 | 18,6 | 14,3 | 9,1 | 5,9 | 13,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,3 | 11,8 | 15,6 | 18,4 | 22,8 | 27,3 | 30,7 | 30,3 | 25,2 | 19,5 | 14,1 | 10,6 | 19,8 |

| Record de froid (°C) date du record |

−14 11.1985 |

−17 04.1963 |

−10,4 02.2005 |

−4 08.1956 |

−1 06.1979 |

3 10.1956 |

7 01.1991 |

7 30.1986 |

1 21.1977 |

−3 31.1997 |

−9,5 30.1978 |

−13 27.1962 |

−17 1963 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

21,6 30.2013 |

24,5 24.2020 |

28,3 31.2012 |

30,5 14.2015 |

37 26.1953 |

43,3 28.2019 |

41 06.1982 |

42,1 12.2003 |

37,2 04.2016 |

32,9 04.2011 |

26 03.1970 |

21 12.1961 |

43,3 2019 |

| Précipitations (mm) | 95,7 | 76,5 | 68 | 95 | 101,3 | 54,6 | 39,5 | 55,4 | 145,1 | 182,5 | 136,6 | 126,2 | 1 176,4 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 7,5 | 5,9 | 5,7 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | 80,7 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 3,8 | 3,3 | 3 | 4,7 | 4,7 | 3 | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 4,7 | 4,4 | 45,8 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 3 | 3 | 1,8 | 1 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3 | 30,7 |

Axes ferroviaires

Entre Anduze et Saint-Jean du Gard circule — surtout pendant la saison des vacances — le train à vapeur des Cévennes qui attire de nombreux touristes.

La gare ferroviaire la plus proche est la gare d'Alès, uniquement desservie par des TER.

Transports en commun

Il est possible de se rendre à Anduze à l'aide des réseaux de transports :

- Ntecc : lignes 72, 81 ou 710 ;

- Lio : lignes 112 ou 142.

La route en direction de Saint-Jean-du-Gard et le pont ferroviaire sur le Gardon d'Anduze.

La route en direction de Saint-Jean-du-Gard et le pont ferroviaire sur le Gardon d'Anduze. Le « Gardon d'Anduze ».

Le « Gardon d'Anduze ». La route le long du « Gardon d'Anduze ».

La route le long du « Gardon d'Anduze ».

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[12] - [13]. Dans ce cadre, la commune fait partie de l'aire d'adhésion du Parc national des Cévennes[Note 4]. Ce parc national, créé en 1967, est un territoire de moyenne montagne formé de cinq entités géographiques : le massif de l'Aigoual, le causse Méjean avec les gorges du Tarn et de la Jonte, le mont Lozère, les vallées cévenoles ainsi que le piémont cévenol[14].

La commune fait partie de la zone de transition des Cévennes, un territoire d'une superficie de 116 032 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 1985 pour la mosaïque de milieux naturels qui la composent et qui abritent une biodiversité exceptionnelle, avec 2 400 espèces animales, 2 300 espèces de plantes à fleurs et de fougères, auxquelles s’ajoutent d’innombrables mousses, lichens, champignons[15] - [16].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : les « falaises d'Anduze »[18], d'une superficie de 535 ha, un site d'escarpements calcaires, situé au pied des Cévennes en majorité siliceuse avec une riche flore rupestre dont une endémique (Centaurea maculosa subsp. albida) et des milieux rocheux d'éboulis[19].

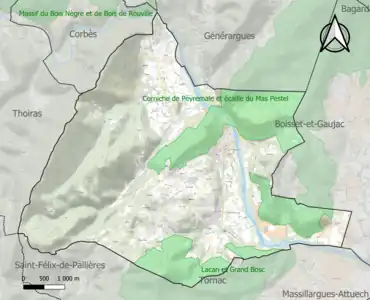

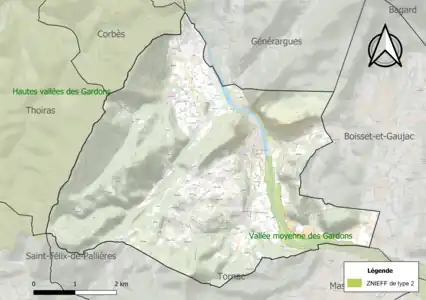

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 6] sont recensées sur la commune[20] : la « corniche de Peyremale et écaille du Mas Pestel » (787 ha), couvrant 4 communes du département[21], et le « Lacan et Grand Bosc » (272 ha), couvrant 2 communes du département[22] et une ZNIEFF de type 2[Note 7] - [20] : la « vallée moyenne des Gardons » (1 848 ha), couvrant 24 communes du département[23].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Anduze.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Anduze est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [24] - [I 1] - [25]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Alès, une agglomération intra-départementale regroupant 22 communes[I 2] et 95 704 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Alès, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 64 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 5] - [I 6].

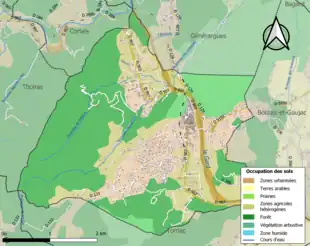

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (60 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,4 %), zones agricoles hétérogènes (24,9 %), zones urbanisées (16,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,8 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Anduze est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) d'Alès, regroupant 37 communes autour d'Alès, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[29], retenu au regard des risques de débordements de la Cèze et des Gardons. Parmi les dernières crues significatives qui ont touché le territoire figurent celles de 1958 et de septembre 2002. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[30] - [31]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1995, 2002, 2008, 2011, 2014 et 2020[32] - [27].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[33]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 80,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 245 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 872 sont en en aléa moyen ou fort, soit 70 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[34] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[35].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[36].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune d'Anduze est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[37].

Toponymie

En 1992 a été trouvée à Nîmes une pierre de l'époque pré-romaine, portant une inscription gauloise écrite en caractères grecs dont les archéologues proposent la traduction suivante : « Nertomaros fils de Boios (et) N-maros d'Anduze » (« d'Anduze » étant écrit phonétiquement en grec andousiatis) »[38] - [39].

Histoire

Moyen Âge

La seigneurie d'Anduze, que l'on trouve dès le début du Xe siècle, appartenait à la maison d'Anduze qui était alors l'une des plus puissantes du Languedoc, battait monnaie et dont les membres s'intitulaient marquis et prince d'Anduze. En 1266, la seigneurie d'Anduze fut rattachée à la couronne de France. Chef-lieu de viguerie, Anduze fut aussi le berceau de la sériciculture française qui y apparut dès la fin du XIIIe siècle. La cité devint alors le centre régional du négoce de la soie et de la laine. Elle a compté jusqu'à 7 000 habitants à son apogée.

Époque moderne

Aux XVIe et XVIIe siècles, Anduze était un centre important du protestantisme cévenol. La ville fortifiée, qui comptait 6 000 habitants en 1570, devint le quartier général des forces protestantes du Midi. En 1573, la ville voit la naissance de ce que Janine Garrisson a appelé les Provinces-Unies du Midi : une ébauche d'État huguenot basée sur l'autonomie locale[40]. Anduze fut la base de la résistance du duc de Rohan en 1622, et elle vit ses remparts démantelés en 1629 à la suite de la paix d'Alès.

- Jean-Paul Chabrol, Anduze, dimanche 23 novembre 1692, la foi, le sang et l'oubli, Editions Alcide, Nîmes, 2011

Époque contemporaine

Au XIXe siècle, avec les révolutions industrielles, Anduze connut un nouveau développement économique (filatures de soie, bonneterie, chapellerie), avant d'être frappée par la récession, comme l'ensemble des Cévennes. Anduze fut l'un des berceaux des Mines de charbon des Cévennes, à l'époque de Pierre-François Tubeuf et des premiers entrepreneurs du charbon français.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[44].

En 2020, la commune comptait 3 335 habitants[Note 10], en diminution de 2,8 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Églises protestantes membres de la fédération française

- Grand temple, Église réformée évangélique, UNEPREF.

- Église adventiste Pont du Gardon, UFA.

Églises protestantes autres

- Église évangélique méthodiste, route de Saint-Félix UEEMF.

Église catholique

- Monastère Notre-Dame de la Paix-Dieu, communauté de cisterciennes-trappistines fondée en 1970.

- Église Saint-Étienne, place de la République, haut du village, au pied du « Rocher d'Anduze ».

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 606 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 3 115 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 260 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]). 36 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 12] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 12,1 % | 14,3 % | 14,3 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 819 personnes, parmi lesquelles on compte 62,9 % d'actifs (48,6 % ayant un emploi et 14,3 % de chômeurs) et 37,1 % d'inactifs[Note 13] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Alès, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 1 500 emplois en 2018, contre 1 654 en 2013 et 1 508 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 903, soit un indicateur de concentration d'emploi de 166 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 39,9 %[I 13].

Sur ces 903 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 430 travaillent dans la commune, soit 48 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 81,2 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,8 % les transports en commun, 10,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 6,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

477 établissements[Note 14] sont implantés à Anduze au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 15] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 477 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 45 | 9,4 % | (7,9 %) |

| Construction | 57 | 11,9 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 193 | 40,5 % | (30 %) |

| Information et communication | 7 | 1,5 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 12 | 2,5 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 16 | 3,4 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 47 | 9,9 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 68 | 14,3 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 32 | 6,7 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 40,5 % du nombre total d'établissements de la commune (193 sur les 477 entreprises implantées à Anduze), contre 30 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[47] :

- Super Distribution Des Cevennes, supermarchés (14 226 k€)

- Comptoir Cevenol Du Bois - CCB, commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (12 842 k€)

- Labahou, supermarchés (9 465 k€)

- Ergosante, commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (3 496 k€)

- La Porte Des Cebettes, autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (2 024 k€)

La ville est connue pour sa fonderie de zinc, ses poteries, en particulier sa production du Vase d'Anduze, et son château datant du XVIe siècle. Actuellement, le tourisme joue un rôle très important dans l'économie de la région, la gare est utilisée par le chemin de fer touristique Train à vapeur des Cévennes.

Agriculture

La commune est dans les Cévennes, une petite région agricole occupant l'ouest du département du Gard[48]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 17] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4]. Sept exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 18] (27 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 77 ha[50] - [Carte 5] - [Carte 6].

Produits du terroir

La commune fait partie de la zone de production de l'Olive de Nîmes.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- La Tour de l'Horloge : (IMH 1978) elle date de 1320, elle a trois niveaux et n'est pas sans rappeler l'architecture de la tour de Constance d'Aigues-Mortes dans son allure actuelle. Devenue horloge de ville en 1569, elle fut épargnée lors de la destruction des remparts en 1629 puisqu'elle servait à donner les heures. La cloche, au sommet de la tourelle dans son campanile, date de 1701. La hauteur totale du bâtiment est de 22 mètres.

- Le château Neuf : c'est une demeure seigneuriale des XVIe et XVIIe siècles. À l'occasion de sa construction, il fut intégré dans les remparts. Il comprend deux tours en façade.

- La tour de Pézène : elle fait partie du Château de Pézène, vieille maison seigneuriale et résidence des comtes de Beaufort du XVe et XVIe siècles. La tour date des XIIIe et XIVe siècles.

- La Méridienne : installée au sein de l'horloge de la ville depuis 1569, épargnée en 1629 lors de la destruction des remparts, la Méridienne fut restaurée en 1989.

- La Place couverte : halle construite en 1457, appelée L'Orgerie ou marché aux grains. Elle fut le lieu du marché aux châtaignes et aujourd'hui celui des produits locaux (le jeudi).

- Les casernes : elles furent construites en 1740 sur le Plan de Brie, pour abriter les troupes royales. La partie qui demeure à gauche du temple abrite actuellement l'office de tourisme, la partie de droite est devenue la mairie.

Tour de l'horloge.

Le cadran solaire.

La place des halles.

Fontaines

Nombreuses et pittoresques fontaines dont la plus célèbre est celle dite de la Pagode, à proximité des anciennes halles médiévales.

- La fontaine de la colonne Pradier : associée au nom de son sculpteur James Pradier qui la réalisa dans les années 1830. De style néoclassique elle est surmontée d'un chapiteau particulièrement ouvragé qui n'est pas sans nous rappeler un ouvrage de l'Antiquité...

- La fontaine du Bicentenaire : réalisée en 1989 à proximité du temple par un compagnon pour la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Les trois colonnes illustrent chacune un style : le dorique, le ionique, le corinthien.

- La fontaine Pagode : de style oriental, elle fut construite en 1648 comme indiqué sur ses tuiles colorées vernissées, sans doute d'après les dessins (et avec les deniers) d'un Anduzien qui était allé chercher des œufs de vers à soie en Orient.

- La fontaine des Potiers : située entre la rue Gaussorgues et la rue Fusterie, elle couvre la base de l'arête d'une maison faisant l'angle. Elle doit son nom au fait que de nombreux ateliers de potiers occupaient ce quartier il y a encore quelques décennies.

- La Fontaine de l'église : datée de 1715, elle se situe sur l'emplacement d'un ancien cimetière autrefois place du Cimetière. La pyramide ou obélisque qui surmonte la fontaine présente un effet d'optique surprenant sous un certain angle, ceci en raison des trois boules de pierre qui en forment la base.

- La fontaine de Notre-Dame : date de 1715. Elle doit son nom à une ancienne chapelle disparue.

- La fontaine Pradier : de style classique, elle date de la première moitié du XIXe siècle. Elle est composée d'un vaste bassin circulaire au centre duquel, sur un socle ouvragé, prend place une vasque, supportant elle-même une colonne de style composite.

Édifices religieux

- Le Temple : (classé MH en 1979[51]) est un des plus grands de France, construit entre 1820 et 1823 de style néo classique avec son vaste portique à colonnes supportant un grand fronton triangulaire. Il a été édifié sur l'emplacement de la cour des Casernes. La grande nef organisée en hémicycle est partagée en trois travées prenant appui sur de puissantes colonnes qui supportent de vastes tribunes qui courent le long des 4 murs ; cette architecture est très proche de celle du temple de Saint-Hippolyte-du-Fort qui le devance en superficie pour seulement un petit mètre carré ! Il possède un important orgue datant de 1848. De grands organistes, telle Marie-Louise Girod, ont eu le privilège de jouer sur cet instrument depuis sa complète restauration en 1964. Remarquer la chaire en marbre avec son très gracieux double escalier ainsi que la table de communion également en marbre dont on dit que les têtes de lion proviendraient de l'ancien socle de la statue de Louis XIV qui ornait la place du Peyrou à Montpellier abattue sous la Révolution.. Le clocher mur à une baie n'est pas placé sur la façade principale nord, mais sur le pignon sud. Il abrite une cloche datant de 1883 issue des ateliers Baudouin de Marseille et pesant 650 kg.

Salle de l'Assemblée.

Salle de l'Assemblée.

Chaire à prêcher.

- Le premier temple : En 1567, le premier temple d'Anduze et sûrement le premier temple de France, trouve ses locaux au 5, rue Notarié, une rue du vieil Anduze. Plus tard, en 1590, il fut agrandi. Lors de la révocation de l'Édit de Nantes en 1685 par l'Édit de Fontainebleau, les protestants furent chassés du 5, rue Notarié pour se retrouver dans les montagnes et notamment au « désert » (aujourd'hui, à quelques kilomètres au nord-ouest, le musée du Désert situé au Mas Soubeyran, près de Mialet retrace cette épopée). En plus d'avoir été le premier temple, la maison du 5, rue Notarié est connue pour avoir été la maison consulaire, une des premières écoles, une place importante dans l'histoire d'Anduze.

- L'église Saint-Étienne d'Anduze : elle fut construite entre 1686 et 1688 sur l'emplacement de l'ancien temple démoli à la suite de la révocation de l'Édit de Nantes en 1685. Le clocher, préexistant, avec son dôme de pierre à quatre pans date de 1588.

- La chapelle méthodiste, construite en 1864[52]. Sur son fronton, une bible ouverte avec cette profession de foi évangélique : "Toute l'Écriture est divinement inspirée."[53].

- Chapelle du monastère de la Paix-Dieu de Cabanoule.

- L'abbaye Notre-Dame de la Paix-Dieu.

Parcs et jardins

- Proche d'Anduze, et souvent associée à son nom, la Bambouseraie en Cévennes qui est située à quelques kilomètres au nord-ouest, sur le territoire de la commune de Générargues, dans le hameau de Prafrance.

La montagne dominant Anduze.

La montagne dominant Anduze. La hauteur des crues du Gardon d'Anduze (à la bambouseraie de Prafrance).

La hauteur des crues du Gardon d'Anduze (à la bambouseraie de Prafrance).

Personnalités liées à la commune

- Boissier (XVIIe s.) : négociant qui émigre en 1677 à Gênes avec la famille André, des négociants de tissus (de la soie, puis du serge de Nîmes) ;

- Pierre Cazenove (1670-1733) : négociant et banquier né dans les environs d'Anduze ;

- Jean-Jacques Paulet (1740-1826) : auteur d'une Histoire de la ville d'Anduze, parue en 1847 ;

- Alfred de Montvaillant (1826-1906) : poète né à Anduze (une plaque indique sa maison natale sur la Place des Halles) ;

- François Marjoulet (1859-1935) : militaire né à Anduze ;

- Fernand Mazade (1861-1939) : poète né à Anduze ou à Alès ;

- Henri Barbusse (1873-1935) : écrivain dont la famille est originaire d'Anduze ;

- Auguste Béchard (1883-1965) : homme politique né à Anduze ;

- Darcelys (1900-1973) : chanteur et acteur né à Anduze ;

- Lucie Mazauric (1900-1983) : conservatrice de musée et historienne née à Anduze ;

- Jean Bastide (1905-1995) : homme politique né à Anduze ;

- Suzette Puech (1937-2005) : botaniste née à Anduze ;

- Les acteurs Jean Dujardin et Alexandra Lamy, mariés à Anduze le , y ont possédé une maison ;

- Pierre Mazel (1884-1965), médecin, résistant ; médecin légiste chargé du Mémorial de l'oppression, né à Anduze.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes d'Anduze se blasonnent ainsi : D'azur au château d'argent ouvert et ajouré de sable, donjonné de trois tourelles aussi d'argent, celle du milieu plus haute, le tout maçonné aussi de sable[54]. |

|---|

Logo officiel de la ville d'Anduze

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- « Ville d'Anduze », sur www.mairie-anduze.com (consulté le )

- « Anduze sur le site de l'Institut géographique national », sur wikiwix.com (consulté le )

- « Office du tourisme », sur www.ot-anduze.fr (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- La réglementation dans la zone périphérique du parc, dite zone d'adhésion, est plus souple, afin bénéficier d'investissements d'ordres économique, social et culturel afin de freiner l'exode rural et de développer l'équipement touristique de la région.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[17].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[49].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Alès » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Anduze » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Anduze » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Anduze » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Anduze » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- "MétéoFrance 30129001".

- « Orthodromie entre Anduze et Générargues », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Orthodromie entre Anduze et Nîmes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Nimes-Courbessac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nimes-Courbessac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nimes-Courbessac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Parc national des Cévennes - les cinq massifs », sur le site du parc national des Cévennes (consulté le )

- « Réserve de biosphère des Cévennes », sur mab-france.org (consulté le )

- « Cévennes - zone centrale - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Anduze », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101372 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Anduze », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « corniche de Peyremale et écaille du Mas Pestel » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Lacan et Grand Bosc » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée moyenne des Gardons » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune d'Anduze », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI d'Alès », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Anduze », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- (en) Miguel Villanueva Svensson, « Gaulish ieuri/ειωραι and the 2nd/3rd dual ending of the Indo-European Perfect and Middle », sur www.jstor.org, (consulté le ).

- Xavier Delamarre, « Dictionnaire de la langue gauloise », sur epdf.tips, (consulté le ).

- « www.museeprotestant.org », sur www.museeprotestant.org (consulté le ).

- « ANDRE, Pierre Jacques Albert », sur Archives nationales (consulté le ).

- http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=618

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Anduze », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune d'Anduze - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Grand Temple », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Jean-Claude Boisset, « La vie de nos églises ; Anduze, d’hier à aujourd’hui », sur En route, mensuel francophone de l’Église Évangélique méthodiste, (consulté le ).

- « Anduze : la chapelle méthodiste », sur http://temples.free.fr/ (consulté le ).

- « Blason de la commune », sur www.labanquedublason2.com (consulté le ).