Famille André

La famille André est une famille nîmoise protestante (XVIe siècle - XIXe siècle), qui bâtit sa fortune dans le commerce de la soie et se fixe à Paris au début du XIXe siècle. Elle y développe une activité bancaire et le dernier de ses descendants laisse ses collections et son nom au Musée Jacquemart-André.

| Famille André | ||

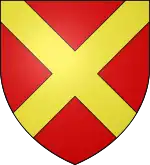

Armes de la famille. | ||

| Blasonnement | De gueules au sautoir d'or | |

|---|---|---|

| Pays ou province d’origine | ||

| Demeures | Château de Crassy Château de Rentilly |

|

| Charges | Député | |

Historique

Issus du Vivarais, province très tôt touchée par la Réforme, les descendants de Guillaume André, premier du nom, propriétaire à Sanilhac, se convertissent vraisemblablement au protestantisme dans les années 1570. La majorité de la famille retourne au catholicisme au début du XVIIe siècle, sauf David André, qui s'installe à Nîmes en 1600, comme marchand teinturier. Et c'est pour rester fidèle à la foi réformée, qu'en 1677, 8 ans avant la Révocation de l'Édit de Nantes, la famille émigre à Gênes où il fonde un établissement de négoce avec les Boissier de la ville d'Anduze. Le consul de Gênes, mentionne ces protestants comme animateurs d'une communauté active qui accueille de nombreux réfugiés fuyant les persécutions de la période de la Révocation de l'Édit de Nantes. Les générations suivantes développent le commerce de la soie, entre Nîmes, Gênes et Genève où les André ont noué des alliances matrimoniales avec de grandes familles patriciennes. Mais la très catholique république de Gênes ne reconnaissant pas la religion réformée, ce sont les André nîmois qui assureront la marche de la maison jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ce sont notamment eux qui vont commercialiser la serge de Nîmes (« Denim »). Puis, à Gênes, Guillaume I (1685-1746) et Jean III (1689-1764) transforment la maison de négoce en maison de banque, reconnue comme telle en 1728. À cette époque, la famille André, grâce à des correspondants huguenots à Londres, Francfort et Hambourg, est à l'apogée de sa fortune et de son rayonnement social. La guerre des Cévennes ou « Guerre des camisards » (1702-1704) qui ébranle douloureusement le Languedoc protestant, fut essentiellement un mouvement populaire et toucha peu la bourgeoisie des grandes villes. Ainsi, intellectuellement, les André s’en éloignent plutôt. On ne signale que rarement leur présence aux Assemblées du Désert (1744 et 1747) et pourtant ils sont fidèles à leur foi réformée. Plusieurs mariages sont bénis par Paul Rabaut (1718-1794), grande figure du protestantisme nîmois. Les enfants sont élevés dans la religion protestante, et des témoignages font foi de « cultes domestiques » organisés par les femmes de la famille et auxquels assistent plusieurs dames du voisinage et des « plus considérables de Nîmes ». Les André se félicitent de l'assouplissement des mesures envers les réformés qui leur permet d'avoir un cours public de catéchisme en 1782, et enfin un lieu de culte à la limite de la ville où Paul Rabaut célébrera le culte de Pentecôte 1783 en présence du Duc de Gloucester frère du roi d'Angleterre Georges III. La période révolutionnaire ébranle fortement la ville de Nîmes et particulièrement la famille André très présente par son rayonnement social. Jean André (1734-1794) est élu, comme de nombreux autres grands bourgeois protestants, député du Tiers État. Il est également porté à la présidence du Tribunal de Commerce, réclamé depuis plusieurs décennies par les familles du négoce nîmois, et enfin mis en place en 1791. La défense des intérêts commerciaux de son entreprise et de celles de nombre de ses pairs ainsi que les excès des tribunaux révolutionnaires le poussent à suivre avec une certaine sympathie l'insurrection bourgeoise appelée « Fédéralisme », dont les foyers les plus actifs sont dans le sud de la France avec Nîmes, Marseille et Toulouse. Mais les réactions ne tardent pas ; de nombreuses arrestations ont lieu à Nîmes, où la Terreur s'installe dès les premiers jours de janvier 1794. Jean André est arrêté le ; son procès brutalement expédié par les sans-culottes, fait plutôt figure de règlement de comptes intenté à un « riche négociant », qui doit payer pour les ennemis de la Révolution et il est exécuté le . À la mort de Jean André c'est Dominique son fils (1766-1844), qui prend la direction de la maison de commerce de Nîmes. l dirigeait déjà avec succès depuis 1791 la succursale de Gênes. Aidé par son oncle Joseph André (1736-1802), et ses neveux, il est à cheval entre Gênes, Nîmes et Paris où il s'installe définitivement en 1800. Le dernier André nîmois, Jean-Jacques, marié à Anne Valz (d'une autre famille bourgeoise gardoise influente), s'éteint en 1806. Ils ont eu quatre filles. La maison de négoce de Dominique André devient peu à peu banque d'affaires. L'intense activité économique de la première moitié du XIXe siècle favorise son développement. Marie-Jean le fils de Dominique, puis Ernest, frère de celui-ci, dirigeront la banque qui subsistera jusqu'en 1896. C'est Édouard André, fils d'Ernest André et de Louise Cottier (morte en 1835), marié à Nélie Jacquemart et retiré des affaires, qui assurera la pérennité du nom des André en léguant sa prestigieuse collection d'œuvres d'art à l'Institut, qui en fera le Musée Jacquemart-André.

Liens de filiation entre les personnalités notoires

- David André (1629-1709), banquier, fondateur de la Banque André à Gênes en 1667. Il épouse Isabeau Bérard.

- Jacques André (1622-1673) épouse Pierrette Privat.

- Jean André (1651-1732) épouse Louise Vazeille.

- Jacques André (1699-1775), fabricant d'étoffes à Nîmes. Il épouse Suzanne Audibert.

- Jean André (1734-1794), négociant à Nîmes et banquier à Gênes, président du Tribunal de commerce de Nîmes, mort guillotiné. Il épouse Magdeleine Devillas.

- Dominique André (1766-1844), banquier et industriel. Il épouse Marie Rivet.

- Jean André (1793-1850), banquier, receveur général des finances d'Indre-et-Loire. Il épouse Henriette Walther.

- Alfred André (1827-1893), banquier, député et régent de la Banque de France

- Louis André (1800-1861), associé-gérant de la manufacture de porcelaine de Foëcy. Il épouse Louise Adelaïde Poupart de Neuflize.

- Isabelle André (1836-1869), femme de lettres, épouse de Frédéric Monnier.

- Ernest André (1803-1864), banquier, député. Il épouse Mathilde Cottier.

- Édouard André (1833-1894), député et collectionneur d'art. Il épouse Nélie Jacquemart.

- Jean André (1793-1850), banquier, receveur général des finances d'Indre-et-Loire. Il épouse Henriette Walther.

- Dominique André (1766-1844), banquier et industriel. Il épouse Marie Rivet.

- Jean André (1734-1794), négociant à Nîmes et banquier à Gênes, président du Tribunal de commerce de Nîmes, mort guillotiné. Il épouse Magdeleine Devillas.

- Jacques André (1699-1775), fabricant d'étoffes à Nîmes. Il épouse Suzanne Audibert.

- Jean André (1651-1732) épouse Louise Vazeille.

- Jacques André (1622-1673) épouse Pierrette Privat.

.jpg.webp) Joseph André (1736-1802)

Joseph André (1736-1802).jpg.webp) Dominique André (1766-1844)

Dominique André (1766-1844).jpg.webp) Jean André (1793-1850)

Jean André (1793-1850) Ernest André (1803-1864)

Ernest André (1803-1864) Mme Ernest André, née Aimée Gudin

Mme Ernest André, née Aimée Gudin.jpg.webp) Henriette André-Walther (1807-1886)

Henriette André-Walther (1807-1886).jpg.webp) Alfred André (1827-1893)

Alfred André (1827-1893) Édouard André (1833-1894)

Édouard André (1833-1894) Nélie Jacquemart (1841-1912), épouse André

Nélie Jacquemart (1841-1912), épouse André.jpg.webp) Georges André (1846-1875)

Georges André (1846-1875)

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Virginie Lehideux-Vernimmen, Du négoce à la banque : Les André, une famille nîmoise protestante 1600-1800, 1992

- Virginie Monnier, Édouard André: un homme, une famille, une collection, 2006

- « Famille André », dans Catherine Bernié-Boissard et Michel Boissard, Figures, personnages et personnalités d'Occitanie : de Théodoric II à Amandine Hesse, de Jaume Ier à Juliette Gréco, Toulouse, Le Pérégrinateur, (ISBN 978-2-910352-73-8), p. 28.

Articles connexes

Liens externes

- Les André, sur le site du Musée protestant

- Généalogie de la famille André