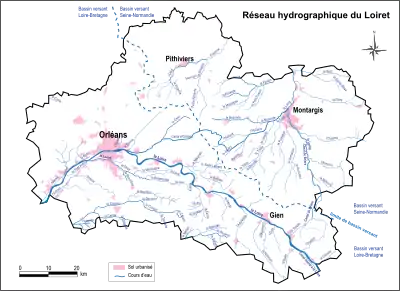

Réseau hydrographique du Loiret

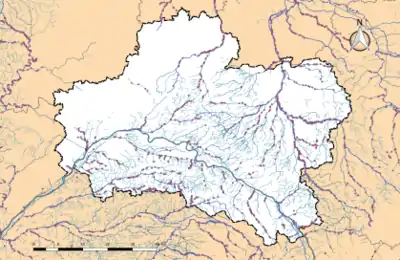

Le réseau hydrographique du Loiret est l'ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (réseau de canaux), drainant les deux bassins versants couvrant le territoire du département du Loiret (région Centre-Val de Loire, France), les bassins de la Loire et de la Seine. Il regroupe ainsi des cours d'eau ou canaux situés entièrement ou partiellement dans le Loiret.

| Réseau hydrographique du Loiret | |

Localisation du département du Loiret sur la carte des bassins hydrographiques français | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Centre-Val de Loire |

| Département | Loiret |

| Bassins | |

| Bassins hydrographiques | Loire-Bretagne Seine-Normandie |

| Sous-bassins DCE | Seine amont Île-de-France Loire moyenne Mayenne-Sarthe-Loir |

| Caractéristiques | |

| Principaux cours d'eau | Loire , Loing, Beuvron, Essonne, Loir. |

| Longueur totale | 4 900 km |

| Cours eau > 50km | 6 |

| Cours eau > 10km | 64 |

| Planification | |

| SDAGE | SDAGE Loire-Bretagne SDAGE Seine-Normandie |

| SAGE | Val Dhuy-Loiret, Loir, Sauldre |

| Risque d'inondation | |

| PPRI Loire | Val d'Ardoux (10), val d' Orléans agglo (13), val d'Orléans amont (16), val de Sully (11), val de Gien (6), val de Briare (6) |

| PPRI Loing | AME (12), Loing amont (6) |

| PPRI Ouanne | Vallée de l'Ouanne (5) |

| PPRI Essonne | Vallée de l'Essonne (9) |

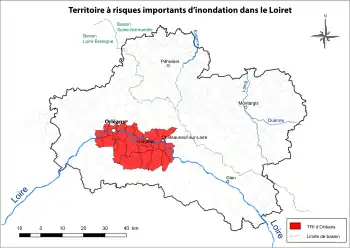

| TRI | Orléans |

Le réseau hydrographique du Loiret comprend plus de 4 800 kilomètres de cours d'eau non domaniaux, 140 kilomètres de cours d’eau domaniaux (la Loire et l’aval du Loiret) et 470 kilomètres de canaux. Quatre plans d'eau remarquables, alimentés par ces cours d'eau, complètent ce réseau : l'étang du Puits, l'étang de la Tuilerie, l'étang de la Vallée et l'étang de la Grande-Rue.

Le Loiret est un département de plaine, sans relief marqué. Son réseau hydrographique est donc axé selon la topographie de ces deux bassins versants de la Loire et de la Seine : au nord du département, le Loing et l'Essonne, qui appartiennent au bassin de la Seine, coulent vers le Nord. Au sud du département, les cours d’eau rejoignent la Loire.

Le réseau de canaux du département est composé du canal de Briare, d’Orléans, du Loing, et du canal latéral à la Loire ainsi que leurs rigoles d’alimentation.

Caractéristiques

Notion de cours d'eau

Jusqu'en 2016, aucun texte législatif ne définissait la notion de cours d’eau[1]. Ce n'est qu'avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages que cette lacune est comblée. L'article 118 de cette loi insère un nouvel article L. 215-7-1 dans le code de l'environnement précisant que « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »[2]. Ainsi les deux principaux critères retenus sont :

- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, ce qui distingue les cours d’eau (artificialisés ou non) des fossés et canaux creusés par la main de l’homme ;

- la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, critère qui doit être évalué en fonction des conditions climatiques et hydrologiques locales.

Cours d'eau du Loiret

La base de données Carthage est le référentiel du réseau hydrographique français. Cette base est réalisée à partir de la couche hydrographie de la base de données Carto enrichie par le ministère chargé de l'environnement et les agences de l'eau avec le découpage du territoire en zones hydrographiques d'une part et la codification de ces zones et du réseau hydrographique d'autre part[3]. De cette base, il ressort que le réseau hydrographique du Loiret comprend plus de 4 800 kilomètres de cours d’eau non domaniaux, 140 kilomètres de cours d’eau domaniaux (la Loire et l’aval du Loiret) et 470 kilomètres de canaux[4].

Le Loiret est partagé entre les bassins hydrographiques de la Loire et de la Seine, à savoir le bassin Loire-Bretagne et le bassin Seine-Normandie. Leurs limites suivent les points hauts des régions naturelles de la Puisaye et de la forêt d'Orléans, à faible distance de la Loire elle-même.

La Loire traverse le Loiret du sud-est vers l'ouest en décrivant une grande courbe et se situe dans le sous-bassin de la Loire moyenne, du bec d'Allier[Note 1] au bec de Vienne[Note 2] à Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire). Elle atteint le point le plus septentrional de son cours à Saint-Jean-de-Braye, dans l'agglomération orléanaise. Les affluents directs de la Loire sont nombreux mais très courts. On trouve en rive droite la Cheuille, l’Ousson, la Trézée, la Bonnée, le Cens, les Mauves et le Lien, et en rive gauche l’Avenelle, l’Ethelin, l’Ocre, la Notreure, l’Aquiaulne, la Sange, le Bec d’Able, le Loiret et l’Ardoux. Le sous-bassin du Beuvron est représenté dans le Loiret par le Cosson et la source du Beuvron, qui ne rejoint la Loire que dans le département de Loir-et-Cher[4].

Le bassin de la Seine recouvre la région naturelle du Gâtinais et le pourtour nord-est de la forêt d’Orléans, le nord de la Puisaye et l’extrémité est de la Beauce soit près de la moitié du département. On distingue deux sous-bassins, ceux du Loing et de l’Essonne tous deux affluents rive gauche de la Seine[4].

Le Loing prend sa source dans le département de l'Yonne, en Puisaye, au sud de Saint-Sauveur-en-Puisaye, et traverse le département du Loiret avant de confluer avec la Seine en Seine-et-Marne. Ses affluents sont le Milleron, l’Aveyron, l’Ouanne, la Cléry et le Betz en rive droite, le Vernisson, le Puiseaux, le Solin, la Bezonde et le Fusin en rive gauche.

L’Essonne naît de la réunion, à la limite de la Beauce et du Gâtinais, de deux cours d’eau venus de la forêt d’Orléans, l’Œuf, venant de la Beauce, et la Rimarde, venant de la forêt d'Orléans. Elle coule du sud au nord et rejoint la Seine dans le département de l’Essonne.

Domaine public fluvial

L'article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial (DPF). Le DPF artificiel est défini à l'article L. 2111-10 du CG3P : il comprend les canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique ou à un port autonome et classés dans son DPF, ainsi que les ouvrages ou installations dont la destination est liée à la gestion et l'exploitation des canaux et plans d'eau (alimentation en eau, navigation, halage ou exploitation)[5].

Les cours d’eau estimés les plus importants font partie du domaine public de l'État, un régime protecteur dont bénéficient les propriétés des personnes publiques affectées à l’usage du public ou spécialement aménagées pour l’exercice d’un service public. La domanialité ne se détermine plus comme jadis, par le caractère navigable ou flottable du cours d’eau, mais par son classement juridique[6] - [7].

La section de la Loire traversant le département de Loir-et-Cher, incluse dans la section de la Loire du bec d'Allier à Bouchemaine, appartient au domaine public fluvial de l'État. Le Loiret, ancienne propriété de l'État, a été transféré à un syndicat intercommunal[8].

| Élément du DPF | Transfert de propriété | Propriétaire | Gestionnaire | Limite amont du DPF | Limite aval | Navigabilité |

|---|---|---|---|---|---|---|

| La Loire du Bec d’Allier à Bouchemaine | Intransférable (cours d’eau d’intérêt national) | État | DDT des départements traversés | Bec d’Allier | Bouchemaine (49) | Non navigable |

| Le Loiret | Transféré | Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret | Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret | Chaussée des moulins de St-Santin à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) | Confluence avec la Loire | Non navigable |

Hydrologie des principaux cours d'eau

Les données hydrologiques des principaux cours d'eau du Loiret sont acquises grâce à un ensemble de 19 stations de mesure et stockées dans une base de données nationale dénommée Banque Hydro. Les hauteurs d'eau sont mesurées à des pas variables et permettent de calculer, par station, les débits instantanés, journaliers, mensuels, etc. à partir des valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage (relations entre les hauteurs et les débits). Ces valeurs sont actualisées à chaque mise à jour d'une hauteur ou d'une courbe de tarage (addition, précision supplémentaire, correction, etc.). Ces 19 stations de mesures sont les suivantes :

| Code Station | Libellé de la station |

|---|---|

| H3021010[9] | Le Loing à Montbouy |

| H3023211[10] | L'Aveyron à la Chapelle-sur-Aveyron |

| H3122015[11] | L'Ouanne à Châteaurenard [Château-Renard] |

| H3122020[12] | L'Ouanne à Gy-les-Nonains |

| H3201010[13] | Le Loing à Châlette-sur-Loing |

| H3201021[14] | Le Loing à Montargis [Pont de Tivoli] |

| H3203310[15] | Le Puiseaux à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux |

| H3322010[16] | La Bezonde à Pannes |

| H3403102[17] | La Cléry à Ferrières [Les Collumeaux] |

| H3522010[18] | Le Fusain à Courtempierre |

| K4180010[19] | La Loire à Gien |

| K4180020[20] | La Loire à Saint-Martin-sur-Ocre [Gien rive gauche] |

| K4180030[21] | La Loire à Gien [débit complète après Villeres] |

| K4350010[22] | La Loire à Orléans [Pont Royal] |

| K4350020[23] | La Loire à Orléans [Quai du Roi] |

| K4373110[24] | Le Dhuy [le dhuy] à Sandillon [Ferme de Louy] |

| K4383110[25] | Le Dhuy à Saint-Cyr-en-Val [Gobson] |

| K4414090[26] | Les Mauves à Meung-sur-Loire |

| K4443010[27] | L'Ardoux à Lailly-en-Val |

Canaux

Un canal est un cours d'eau artificiel, de section ouverte, navigable ou non. Il en existe trois grands types : lit de rivière canalisée, construction d'un canal latéral ensuite rempli avec l'eau de la rivière, ou construction de toutes pièces là où il n’existait pas de cours d'eau[28]. Le réseau de canaux du département (environ 470 km) est composé du canal de Briare, d’Orléans, du Loing, et du canal latéral à la Loire ainsi que leurs rigoles d’alimentation[4].

Canal de Briare

Mis en service en 1642, le canal de Briare est un des plus anciens canaux de France et le premier de type canal à bief de partage. Avec les 54 km de son parcours et ses 38 écluses, en suivant principalement la vallée du Loing, il relie le canal du Loing, depuis le hameau de Buges dans le Loiret (non loin de Montargis), à la Loire et au canal latéral à la Loire à Briare. Il permet à la navigation de relier les fleuves de Loire et de Seine[29].

À partir de Briare, le canal remonte la vallée de la petite rivière de Trézée dont les eaux coulent tantôt dans le lit même du canal tantôt en dehors. Il quitte la vallée de la Trézée vers le kilomètre 11 et franchit le fait séparatif des bassins de la Loire et de la Seine par un bief de partage de 4595 mètres de longueur entre les écluses de la Gazonne (versant Loire), sur la commune d'Ouzouer-sur-Trézée et la Javacière (versant Seine)[30], sur la commune de Rogny-les-Sept-Écluses[31].

Canal d'Orléans

D’une longueur de 78,65 km, le canal d'Orléans relie la Loire au canal du Loing et au canal de Briare. Il assure ainsi la continuité par voie d'eau entre Orléans et Paris vers le nord et Briare et les canaux du Centre vers le sud.

Un premier tronçon est creusé par Robert Mahieu entre Vieilles-Maisons-sur-Joudry et Buges entre 1676 et 1678 et ouvert au transport du bois et du charbon. La construction du canal jusqu’à la Loire est ensuite entreprise de 1681 à 1687 et est inaugurée en 1692. De 1692 à 1793, le canal est en plein essor. De 1 500 à 2 000 bateaux remontent chaque année la Loire depuis Nantes pour gagner Paris. En 1793, le canal devient un bien national. De 1908 à 1921, alors que le trafic de marchandises par voie fluviale est en pleine régression, des travaux de prolongement du canal entre Combleux et Orléans sont entrepris. Avec la disparition complète du trafic, le canal est déclassé des voies navigables en 1954 et entre dans le domaine privé de l’État.

Un mandat de gestion est confié en 1984 au Département jusqu'en 2035. Celui-ci, après une étude stratégique en 2004, a engagé un lourd programme de réhabilitation ayant pour objectif une réouverture totale au tourisme fluvial en 2020 : navigation de plaisance et aménagement des abords pour la randonnée pédestre et cycliste, avec en particulier la construction d'une véloroute, un objectif conditionné en 2014 au transfert de domanialité du canal au département[32].

Canal du Loing

Le canal du Loing relie les canaux de Briare et d'Orléans, au niveau du hameau de Buges, sur la commune de Corquilleroy près de Montargis, au Loing, à Saint-Mammès à la jonction du Loing avec la Seine. Les principales communes traversées sont : Corquilleroy, Cepoy, Girolles, Nargis dans le Loiret et Souppes-sur-Loing, Nemours, Épisy, Écuelles, Moret-sur-Loing et Saint-Mammès en Seine-et-Marne[33].

Le canal du Loing est un canal latéral au gabarit Freycinet longeant le Loing. Il a une longueur de 49,424 kilomètres et comporte 21 écluses. Son altitude est de 45 m à Saint-Mammès / Veneux-les-Sablons et de 83 mètres à Corquilleroy (Buges). La chute moyenne des écluses est de 2 m[33].

Canal latéral à la Loire

Le canal latéral à la Loire, ouvert en 1838, est un ouvrage hydraulique qui va de Digoin à Briare. Long de 196 km, il débute en Bourgogne dans le département de Saône-et-Loire, traverse celui de la Nièvre, pénètre en région Centre-Val de Loire et rejoint le canal de Briare au sud-est du Loiret. Il permet avec d'autres ouvrages la liaison du Rhône à la Seine[34].

Plans d'eau

De nombreux étangs naturels ou artificiels complètent le réseau hydrographique. Quatre étangs artificiels sont remarquables : l'étang du Puits, l'étang de la Tuilerie, l'étang de la Vallée et l'étang de la Grande Rue.

Étang du Puits

L'étang du Puits est situé sur le territoire des communes d'Argent-sur-Sauldre et Clémont, dans le département du Cher, et de Cerdon, dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Il s'agit du plus grand étang de la région naturelle de Sologne avec sa superficie de 1,8 km2 et sa profondeur de 7,65 m à la digue[35] - [36].

Étang de la Vallée

Situé sur le territoire de la commune de Seichebrières, l'étang de la Vallée est un plan d'eau d'une superficie de 0,535 km2, à une altitude de 125 m et présentant une profondeur maximale de 5 m[37]. Le camping et le restaurant de l'Etang de la Vallée appartiennent au Domaine du Canal d'Orléans. Seule la base de loisirs est gérée par le Syndicat Mixte de Gestion du Canal d'Orléans[38].

Étang de la Tuilerie

L'étang de la Tuilerie est, avec une superficie de 0,769 km2, le second par la taille dans le département du Loiret. Il couvre pour partie les communes de Breteau, Champoulet et Dammarie-en-Puisaye. Installé sur un écoulement orienté du sud vers le nord, il présente une longueur importante de près de 2,5 km et appartient au système d'alimentation du canal de Briare. La queue très envasée est occupée par des saulaies plus ou moins denses, remplacées peu à peu à l'amont par des chênaies et des charmaies[39] - [40].

Étang de la Grande Rue

L'étang de la Grande Rue, localisé à 5 km au nord-est d'Ouzouer-sur-Trézée est, avec une superficie de 1,148 km2, le plus vaste des étangs du système d'alimentation du canal de Briare et plus largement du Loiret. Il résulte de l'agrandissement d'un plan d'eau à l'origine plus petit à l'aide d'un endiguement partiel au nord et à l'est. Du fait de sa faible profondeur et de son marnage important (lié à sa fonction hydraulique), il découvre en fin d'été de vastes étendues sableuses à sablo-graveleuses avec en particulier la plus belle population de la région (voir de France) de Littorella uniflora sur plusieurs hectares. Les prairies à gratiole occupent également des superficies très importantes[41] - [42].

Gouvernance de bassin

Bassins

En France, la gestion de l’eau, soumise à une législation nationale et à des directives européennes, se décline par bassin hydrographique, au nombre de sept en France métropolitaine, échelle cohérente écologiquement et adaptée à une gestion des ressources en eau. Le Loiret dépend de deux bassins : le bassin Loire-Bretagne et le bassin Seine-Normandie qui sont à la fois des circonscriptions administratives de bassin, territoires de gestion dont les limites sont des limites communales, et des bassins hydrographiques, territoires hydrographiques dont les limites sont des lignes de partage des eaux.

Découpage hydrographique

Les bassins hydrographiques sont découpés dans le référentiel national BD Carthage en éléments de plus en plus fins, emboîtés selon quatre niveaux : régions hydrographiques, secteurs, sous-secteurs et zones hydrographiques. Le département est partagé en trois régions hydrographiques. Par ailleurs il comprend 3 secteurs et 11 sous-secteurs qui peuvent être regroupés en cinq grands bassins versants : Loire , Loing, Beuvron, Essonne et Loir.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques et trois régions hydrographiques.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques et trois régions hydrographiques.

Découpage administratif

Chaque circonscription de bassin, également appelée bassin Directive-cadre sur l'eau (bassin DCE), est découpée en sous-bassins administratifs, dénommés aussi sous-bassins DCE, qui constituent un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d'eau et le bassin Directive-cadre de l'eau, à savoir le district hydrographique. Le Loiret comprend ainsi quatre sous-bassins : Seine amont et Île-de-France dépendant du bassin Seine-Normandie et Loire moyenne et Mayenne-Sarthe-Loir dépendant du bassin Loire-Bretagne.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques DCE : Loire-Bretagne et Seine-Normandie.

Le Loiret est partagé en deux bassins hydrographiques DCE : Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Le Loiret est partagé en quatre sous-bassins hydrographiques DCE.

Le Loiret est partagé en quatre sous-bassins hydrographiques DCE.

Acteurs

La planification de l’eau s’appuie sur une gouvernance qui fait intervenir différents acteurs que l’on peut schématiquement répartir en quatre groupes : sphère de décision, instances de préparation des décisions, instances techniques et partenaires du bassin associés à la planification. La sphère de décision comprend le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin.

Instances de bassin

Les instances de bassins sont constituées de deux entités :

- Le comité de bassin, une instance de concertation qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Le département du Loiret dépend du comité de bassin Loire-Bretagne et du comité de bassin Seine-Normandie.

- L'agence de l'eau Loire-Bretagne, un établissement public à caractère administratif de l’État. Le département du Loiret dépend de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, dont le siège est à Orléans, et l'agence de l'eau Seine-Normandie, dont le siège est à Nanterre.

Établissement public territorial de bassin

La loi du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a fait des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) des acteurs officiels de la politique de l'eau à l'échelle d'un bassin versant ou d'un sous-bassin[43]. Leur rôle a été renforcé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du et par la loi du portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Leur périmètre doit répondre à la cohérence hydrographique d'un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, sans limite de taille minimum. Il est déconnecté des limites administratives des collectivités membres[44].

Plusieurs EPTB ont été créés dans le bassin Loire-Bretagne. Reconnu en 2006 établissement public territorial de bassin sur une partie de son territoire d’intervention, l’Établissement public Loire intervient sur le département du Loiret[45].

Planification

La DCE du déploie une logique de planification (les « plans de gestions » que sont les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en France), associée à une politique de programmation (les « programmes de mesures » - PdM), à l’échelle des grands bassins hydrographiques.

les SDAGE

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période donnée de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin hydrographique dont dépend le département. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. Le département du Loiret est partagé entre deux bassins, le bassin Loire-Bretagne et le bassin Seine-Normandie et donc est concerné par les SDAGE respectifs de ces deux bassins.

| SDAGE | Approbation par le Préfet coordonnateur de bassin | |

|---|---|---|

| Période 2010-2015 | Période 2016-2021 | |

| SDAGE Loire-Bretagne | ||

| SDAGE Seine Normandie | ||

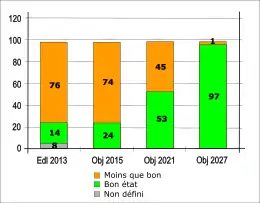

Programmes de mesures

L’objectif défini dans les SDAGE Loire-Bretagne et Seine-Normandie approuvés en 2015 pour la période 2016-2020 est de doubler le nombre de masses d’eau superficielles en bon état à horizon 2021, et de la quadrupler à horizon 2027[46].

L’amélioration de l’état des masses d’eau superficielles et l'atteinte de ces objectifs implique la mise en oeuvre de travaux de renaturation des cours d’eau et de restauration de la continuité écologique. Un programme de mesures identifiant les familles d'actions nécessaires à mettre en œuvre sur six ans est ainsi annexé à chacun des SDage. C'est un document élaboré et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin, qui associe le comité de bassin et recueille son avis[47].

Les thématiques d’intervention sont les suivantes :

- Agriculture (AGR) : Lutte contre les pollutions d’origine agricole

- Assainissement (ASS) : Lutte contre les pollutions d’origine domestique et des industries raccordées à un réseau public

- Industrie (IND) : Lutte contre les pollutions des établissements ,industriels non raccordés à un réseau collectif, d’assainissement

- Milieux aquatiques (MIA) : Restauration de la morphologie des cours d’eau, continuité écologique des cours d’eau, restauration des zones humides

- Quantité d’eau (RES) : Amélioration des conditions hydrologiques indispensables au bon fonctionnement des masses d’eau

- Connaissance (GOU) : Études générales d’amélioration connaissance et mesures de planification locale

Au niveau départemental, les programmes de mesures sont déclinés en plan d'actions concrètes, les Plans d'actions opérationnels territorialisés (PAOT), élaboré par les services de l'État au sein de la mission interservices de l'eau et de la nature (MISEN). Le PAOT du Loiret a été adopté le pour les années 2017-2018. Un second PAOT complétera la durée de mise en œuvre des SDAGE (2018-2021). Il répertorie 350 actions couvrant 6 thématiques : l'assainissement des collectivités, l'assainissement des sites industriels, la gestion quantitative de la ressource en eau, la restauration des milieux aquatiques, la réduction des polluants d'origine agricole, ou encore la structuration de la gouvernance locale[48].

Gouvernance locale

Police de l'eau

La police de l'eau réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent exercer des pressions sur les milieux. Elle est assurée par trois polices spécialisées : la police de l’eau et des milieux aquatiques, la police de la pêche, la polices des installations classées. Les acteurs principaux sont[49] :

- La Mission interservice de l'eau et de la nature (ex Mission interservices de l’eau - MISE) rassemble sous l'autorité du préfet de nombreux services de l'Etat, tels que la DREAL, la DDT, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire (DRAAF), la DDPP, la gendarmerie ainsi que des établissements publics de l'État : Agence régionale de santé (ARS), Agence de l'eau Loire-Bretagne, Agence de l'eau Seine-Normandie, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) , l'Agence française pour la biodiversité, l'Office national des forêts (ONF)[50] - [51] ;

- L'Onema dont laction se coordonne avec l’ensemble des services des polices de l’eau dans le cadre de conventions avec les préfets ;

- La DREAL Centre-Val de Loire coordonne le police de l'eau au niveau régional ;

- La DDT du Loiret assure des prestations d'ingénierie, de contrôle et d'appui auprès des organismes ;

- La gendarmerie et les maires sont compétents pour constater les infractions et les pollutions.

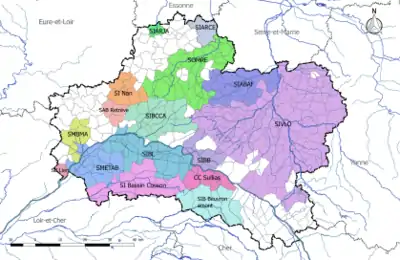

Gestion intercommunale des cours d’eau

Force est de constater que la rivière n’est plus utilisée pour les besoins des riverains, que les travaux d’entretien sont coûteux et que le mode d’occupation des sols ainsi que les pratiques culturales ont été profondément modifiés. Les collectivités territoriales sont dès lors autorisées, mais ce n’est pas une obligation, à se substituer aux riverains pour assurer l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence (Article L.211-7 Code de l’Environnement)[52]. La constitution de syndicats intercommunaux pour l’entretien des rivières garantit la cohérence des interventions, permet de mutualiser les moyens des communes et de bénéficier de subventions publiques. Les communes ont donc été amenées petit à petit à se substituer aux riverains. Elles se sont regroupées en syndicats de rivières et ont pris en charge les travaux sur les cours d’eau non domaniaux.

En 2010, 21 structures intercommunales ont une compétence dans le domaine de la gestion des rivières et couvrent 68 % du réseau hydrographique départemental. Ils sont répartis de manière quasi égale sur les deux bassins Loire (58 %) et Seine (42 %), et quatre d’entre elles ont leur siège en dehors du département du Loiret. Selon les cas, certaines interviennent ponctuellement sur les berges, la ripisylve et les ouvrages hydrauliques, d’autres en assurent l’entretien régulier. Parmi ces 21 structures, 13 emploient du personnel technique (garde-rivière ou technicien de rivière selon le cas)[53]. On peut observer l’absence de syndicats de rivières en Beauce, qui peut s’expliquer par l’absence de cours d’eau mais également dans la partie sud-est du département, alors que le réseau hydrographique est assez dense dans ce secteur[53].

Regroupements de syndicats (2013-2017)

L’année 2013 a donné lieu au regroupement de cinq syndicats de rivières en deux syndicats. Le syndicat intercommunal des bassins versants de la Bionne, du Cens et de la Crénolle et de leurs affluents est issu de la fusion des trois syndicats suivants[54] :

- Le Syndicat intercommunal de la Vallée de la Bionne et de ses affluents regroupait 11 communes : Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Chécy, Combleux, Loury, Mardié, Marigny-les-Usages, Rebréchien, Saint-Jean-de-Braye, Traînou et Vennecy ;

- Le Syndicat intercommunal du Bassin de la Crenolle ;

- Le Syndicat intercommunal du Bassin du Cens, qui regroupait au départ 3 communes (Ingrannes, Sully-la-Chapelle et Fay-aux-Loges) et qui a étendu son territoire en 2004 pour devenir un syndicat de rivières et intégrer les autres communes du bassin versant : Donnery, Mardié, Chécy et Vitry-aux-Loges.

Le syndicat de la Vallée du Loing est issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin du Puiseaux et du Vernisson (SIABPV) et du Syndicat Mixte des Vallées du Loing et de l’Ouanne (SIVLO)[55] -

Au , ce sont cinq syndicats de rivières du Loing et de ses affluents qui se regroupent : le syndicat mixte d’études et de travaux pour l’aménagement de la vallée de la Cléry, le syndicat intercommunal d’aménagement du bassin du Solin, le syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de la Bezonde, le syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du Betz et le Syndicat de la Vallée du Loing (SIVLO). La nouvelle structure garde le nom de Syndicat de la Vallée du Loing (SIVLO)[55].

Au , ce sont 43 nouvelles communes qui intègrent le SIVLO toujours dans le même objectif de former un périmètre d’intervention de plus en plus cohérent regroupant désormais 111 communes[55] - [56].

Une nouvelle extension de périmètre du SIVLO intervient en 2016[57]. En , une consultation des habitants et élus du bassin du Loing est lancée dans la perspective de créer au un syndicat unique sur le bassin du Loing dans sa totalité, de ses sources à Saintes Colombes (89) jusqu'à la confluence avec la Seine à Saint Mammès (77), notamment afin de créer un programme d'action de prévention des inondations, jugé nécessaire à la suite des inondations de [58].

En 2017, le nombre de syndicats de rivières ou de bassin compétents sur le territoire du Loiret est de 16[59].

| Nom du syndicat | Sigle | Nb communes | Siège du syndicat | Cours d'eau gérés |

|---|---|---|---|---|

| Communauté de Communes du Sullias | 4 | Sully-sur-Loire | La Sange, le Bec d'Able | |

| S.I. d'aménagement de la Juine | SIARJA | 1 | Morigny-Champigny | La Juine |

| S.I. d'aménagement du Bassin de la Retrève | 3 | Gidy | La Retrève ou la Fausse Rivière | |

| S.I. d'aménagement du Bassin du Beuvron Amont | 5 | Lamotte-Beuvron | Le Beuvron (amont) jusqu'en limite 45-41 | |

| S.I. d'aménagement du Bassin du Fusin | SIABAF | 26 | Corbeilles-en-Gâtinais | Grand Fusin, Petit Fusin, Maurepas, Rolande, Loing, Ouanne, Aveyron, Milleron, Puiseaux, Vernisson, Solin, Treille, Menotte, Cléry, Betz (aval), Bezonde, Huillard, Limetin, Poterie, Motte Bucy, Pontet, Dandelot |

| S.I. des Bassins Cens, Crénolle et Bionne | SIBCCA | 16 | Traînou | La Bionne, le Cens, l'Esse, Ruisseau des Esses, l'Ivoirie, la Crénolle, l'Oussance |

| S.I. du Bassin de Cosson | 6 | La Ferté-Saint-Aubin | Le Cosson, le Bourillon, l'Arignan, le Loiret, le Dhuy, la Bergeresse, le Leu, l'Ousson, la Marmagne | |

| S.I. du Bassin de la Bonnée | SIBB | 8 | Saint-Benoît-sur-Loire | La Bonnée, l'ancienne Bonnée, le Saint-Laurent (aval), la Grive, le Coulouis, le Dureau, le Gué Richoin, le Ravoir, la Courbe, le Roland (aval) |

| S.I. du Bassin des Mauves et de ses Affluents | SMBMA | 6 | Meung-sur-Loire | La Mauve de Fontaine, la Mauve de la Détourbe, la Mauve de Montpipeau |

| S.I. du Bassin du Lien | 1 | Tavers | Le Lien | |

| S.I. du Bassin du Loiret | SIBL | 17 | Férolles | Le Loiret, le Dhuy, la Bergeresse, le Leu, l'Ousson, la Marmagne |

| S.I. du Bassin du Nan | SI Nan | 7 | Bougy-lez-Neuville | Le Nan |

| SI d'Aménagement, de Réseaux et de Cours d'Eau | SIARCE | 1 | Corbeil-Essonnes | L'Essonne |

| Syndicat mixte de la Vallée du Loing | SIVLO | 90 | Montargis | Le Loing, l'Ouanne, l'Aveyron, le Milleron, le Puiseaux, le Vernisson, le Solin, le Treille, la Menotte, la Cléry, le Betz (aval), la Bezonde, l'Huillard, le Limetin, la Poterie, la Motte Bucy, le Pontet, le Dandelot |

| Syndicat mixte de l'Oeuf, de la Rimarde et de l'Essonne | SMORE | 35 | Estouy | La Laye du Nord, la Laye du Sud, l'Oeuf, la Varenne, l'Essonne, La Rimarde |

| Syndicat mixte pour l'aménagement du bassin de l'Ardoux | SMETABA | 9 | Cléry-Saint-André | Le Grand Ardoux, le Petit Ardoux, le Faux Ardoux, le Ru de Vézennes, l'Imme, le Cosson, le Bourillon, l'Arignan, la Mauve de Fontaine, la Mauve de la Détourbe, la Mauve de Montpipeau |

| Total | 235 |

Entrée en vigueur de la GEMAPI (2018)

| Calendrier de mise en place de la GEMAPI[60] | |

|

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), promulguée le , attribue aux communes, à compter du , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) (essentiellement articles 56 à 59)[61]. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence.

Les missions relatives à la GEMAPI sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, il s’agit de[62] :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

- La défense contre les inondations et contre la mer ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

L’émergence de la compétence Gemapi revêt un intérêt majeur pour la mise en œuvre des directives européennes, et notamment[63] :

- la directive-cadre sur l’eau : l’amélioration des paramètres liés à l’hydromorphologie et la continuité constitue un enjeu majeur pour l’atteinte du bon état des eaux ;

- la directive inondation : les débordements de cours d’eau et les submersions marines nécessitent la mise en place d’actions de prévention et de protection des populations.

Dans les deux cas, il est nécessaire de structurer ou renforcer les maîtrises d’ouvrage locales. Afin de financer ces nouvelles compétences, une taxe facultative est créée au . Elle est affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence, globalement plafonnée à 40 € et multipliée par le nombre d’habitants de la commune ou de son groupement.

Lors de sa séance du , le conseil communautaire de l'Agglomération montargoise et rives du Loing (AME) décide d’ajouter la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dès 2017 dans les statuts de la collectivité, en anticipation des dispositions de la loi[64].

Dans la même perspective, un nouveau regroupement est envisagé au par le Syndicat d'entretien du bassin du Cosson qui souhaite intégrer la compétence GEMAPI (GEstion du Milieu Aquatique et Prévention contre les Inondations) et fusionner les syndicats de rivière du territoire, et donc le Syndicat du Cosson, à compter du . La communauté de communes des Portes de Sologne, qui pourrait devenir membre direct du SEBB en lui transférant la compétence GEMAPI, s’est toutefois prononcée à l’unanimité contre ces nouveaux statuts, insatisfaite de la représentativité et des participations financières demandées[65] - [66].

Une démarche similaire est engagée pour regrouper les trois syndicats : le SI du Bassin des Mauves et de ses Affluents (SMBMA), le Syndicat mixte pour l'aménagement du bassin de l'Ardoux (SMETABA) et le SI du Bassin du Lien[67].

Établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux

La loi du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles hydrographiquement cohérentes : les EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) à l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB établissements publics territoriaux de bassin) à l’échelle des groupements de sous-bassin[68].

Dans ce cadre est étudiée la création de l'EPAGE Loing qui assurerait la gestion du Loing et de ses affluents, regroupant ainsi six syndicats. Ce nouvel organisme devrait voir le jour le [69].

Planification : les SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un outil de planification au périmètre plus restreint que le SDAGE. Il est fondé sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, …). Il fixe les objectifs généraux, les règles, les actions et moyens à mettre en oeuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l’eau (C.L.E.) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat. Il doit être approuvé par le Préfet après avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE en application sur leur territoire. Quatre SAGE concernent le département du Loiret dont le SAGE Nappe de Beauce qui concerne principalement les eaux souterraines[70].

Entretien et aménagement

Entretien des cours d'eau

La majeure partie des cours d’eau du département (1 400 km linéaires principaux, 4 800 km avec affluents) est non domaniale (le lit appartient aux riverains). Cette propriété juridique est importante car l’obligation d’entretenir les cours d’eau s’attache à la propriété du lit. L’entretien incombe en effet aux riverains (Article L.215-14 Code de l’Environnement)[75] - [7].

D’un point de vue réglementaire, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du (LEMA) a modifié la définition de l’entretien d’un cours d’eau fixée à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Selon cet article, l’entretien régulier a pour objet de « maintenir ce cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives »[76]. Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés (articles L. 215-14 et R.215-2 du code de l’environnement) et doivent correspondre notamment à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, l'élagage ou le recépage de la végétation des rives[77] - [78].

Selon leur nature, les travaux d'entretien sont soumis à autorisation ou déclaration. Les prescriptions générales en matière d'entretien de cours d'eau sont définies dans deux arrêtés préfectoraux du et du [79].

Aménagement des cours d'eau

L'aménagement des cours d'eau comprend, entre autres[80] :

- la réalisation d'infrastructures et de bâtiments (travaux routiers, zone d’aménagement concertée..)

- la protection de berges

- la restauration hydro-morphologique des cours d’eau, c’est-à-dire de ses profils en long et en travers et de son tracé planimétrique : capture, méandres, etc.

- la restauration de la continuité écologique, c’est-à-dire la possibilité de circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments.

Selon leur nature, les travaux d'aménagement sont soumis à autorisation ou déclaration. Les prescriptions générales en matières de travaux sont définies dans deux arrêtés préfectoraux du , et du [80].

Entretien et aménagement de la Loire

Plusieurs événements ont conduit à l’abaissement de la ligne d'eau de la Loire en étiage (jusqu'à 3 mètres en 100 ans sur certains sites, hors Loiret) puis celui des nappes associées (causant le tarissement de certains puits d’alimentation en eau potable) : la construction d’ouvrages de navigation (jusqu’en 1850) qui concentrent les écoulements dans les chenaux principaux, les barrages qui bloquent le transit de la charge sédimentaire et les extractions massives de matériaux (de 1945 à 1990), qui ont créé un déficit en sédiments. Parallèlement, le comblement des bras secondaires a réduit la section hydraulique en hautes eaux, ce qui a provoqué le rehaussement de la ligne d’eau en crue et a donc augmenté localement le risque d’inondation[81].

C'est dans ce cadre, afin de rendre son espace de liberté à la Loire, que le lit de la Loire a été restauré dans la zone orléanaise, d'abord au droit du duit de Saint-Jean-de-Braye en 2008-2009, puis à l’arrière du duit Saint-Charles en 2012 et enfin au niveau de ce duit en 2013[82].

Protection des cours d'eau vis-à-vis des produits phyto-pharmaceutiques

Afin de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques, un arrêté interministériel est pris le définissant différentes dispositions en la matière dont certaines vis-à-vis des risques de ruissellement des produits phytosanitaires ou de la dérive de la pulvérisation[83].

Ainsi en fonction de l'usage des pesticides, des largeurs de zone non traitée pourront être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché (5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus). L'utilisation des phytosanitaires en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d'eau devra ensuite être réalisée en respectant cette largeur. En l'absence de cette mention, la zone non traitée ne devra pas être inférieure à 5 mètres[84].

Par « zone non traitée », il convient d'entendre une zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché ou par l'arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit[83]. Dans le Loiret, ces points d’eau sont définis dans l’arrêté préfectoral du [83] - [85]. La préfecture du Loiret diffuse également une plaquette précisant l'application de ces mesures dans le Loiret[86].

État des masses d'eau dans le Loiret

Masses d'eau

Issu de la Directive cadre européenne sur l’Eau (DCE) du , le découpage en masses d’eau permet d'utiliser un référentiel élémentaire unique employé par tous les pays membres de l'Union européenne. Une masse d'eau est une unité hydrographique (eau superficielle ou de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un même objectif. Ces masses d’eau servent ainsi d’unité d’évaluation de l’état des eaux dans le cadre de la directive européenne[87] - [88]

Les masses d’eau superficielles sont composées des cours d’eau, des plans d’eau, des eaux de transition (les estuaires) et des eaux côtières le long du littoral. Les masses d’eau souterraines sont quant à elles constituées des nappes d'eau souterraines. Dans le département du Loiret sont identifiées 98 masses d'eau superficielles : 94 masses d’eau pour les cours d’eau et 4 pour les plans d’eau[89].

Certaines masses d’eau sont classées comme masse d’eau fortement modifiée (MEFM), ce sont notamment les cours d’eau ayant subi de lourdes altérations physiques dans le cadre de travaux hydrauliques, ou comme masses d’eau artificielles (créée par l’homme, ex : canaux). Dans le Loiret, sont classées en MEFM, les masses d’eau suivantes : étang du Puits, étang de la Tuilerie, étang de la Vallée, étang de la Grande Rue et le Loiret et ses affluents depuis Olivet jusqu’à sa confluence avec la Loire[89].

Sont classées en masses d’eau artificielles, les canaux : canal d’Orléans de Combreux à Chécy, canal de Briare, canal latéral à la Loire de Jouet-sur-l’Aubois à Briare, canal du Loing et canal de la Sauldre[89].

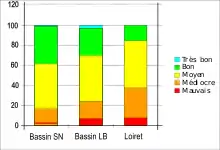

Qualité des masses d'eau du Loiret

L’évaluation du bon état des masses d’eau repose sur un programme de surveillance et des critères définis par la réglementation. Globalement, le bon état des masses d’eau superficielles est qualifié par[90] :

- le bon état écologique mesuré à partir des éléments biologiques (macro-invertébrés, diatomées, poissons) qui caractérisent l’état hydromorphologique et des éléments physicochimiques généraux (matières organiques, oxygène dissous, température, nitrates, matières phosphorées…) ;

- le bon état chimique mesuré à partir des résultats d’analyses de 41 substances (métaux, pesticides, solvants).

La masse d’eau superficielle est en bon état global dès lors que son état biologique est « très bon » ou « bon », et son état chimique est « bon »[90]. Pour les masses d’eau fortement modifiées (plans d'eau) ou les masses d’eau artificielles (canaux), le bon état écologique n’est pas exigé mais un bon potentiel doit être recherché (valeurs adaptées).

L'état écologique des masses d'eau de type "cours d'eau" dressé en 2013 fait apparaître qu'aucune ne présente un état qualifié de « très bon » et seulement près de 17 % de qualité « bon ». Par comparaison, cet état est en deçà de celui des cours d'eau du Bassin Loire-Bretagne (près de 30 % de « très bon » ou « bon ») ou de Seine-Normandie (près de 40 % de « très bon » ou « bon »)[91].

Pêche et peuplements piscicoles

Droit de pêche

Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’à la limite de sa propriété (milieu de cours d’eau) sous réserve de disposer d’une carte de pêche (L. 435-4 et R435-34 à 39 du code de l’Environnement)[92].

S’il le souhaite, le propriétaire peut signer un bail de pêche avec une association (exemple l'AAPPMA) ou la fédération de pêche pour le Loiret. En donnant le droit de pêche, qui ne le dessaisit pas lui-même de ce droit, il doit laisser un accès aux pêcheurs membres de cette association. En 2017, il y a 39 associations agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)[93]. Ces associations sont habilitées à distribuer des cartes de pêches à tous les candidats à la pêche en eau douce[94].

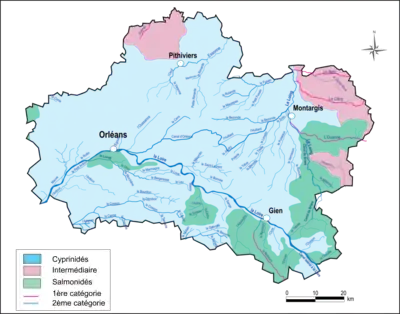

Classement et peuplements piscicoles

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un arrêté réglementaire préfectoral permanent reprend l’ensemble des dispositions applicables en matière de pêche dans le département du Loiret en les différenciant selon les catégories piscicoles[95].

Cours d'eau de première catégorie

Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, huchon). Si elles sont naturellement présentes (et non issues de réempoissonnements successifs), ces espèces sont réputées être de bons bioindicateurs. Elles sont en général accompagnées par d'autres petits poissons (vairon, chabot, etc). Ce type de cours d'eau est souvent qualifié de « rivière à truites »[96]. Dans le Loiret, sont classés en première catégorie piscicole : la Juine, l'Ouanne, le Cléry, le Betz, la Notre-Heure, en amont du moulin de Fort-Bois à Poilly-lez-Gien, et les affluents et sous-affluents de ces cours d'eau[97].

La pêche est ouverte dans les cours d'eau de première catégorie du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus. Des périodes spécifiques d'ouverture sont définies pour l'ombre commun, les écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles et les grenouilles verte et rousse[95].

Cours d'eau de deuxième catégorie

Pour un cours d'eau de deuxième catégorie, l'espèce biologique dominante est constituée essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) (donc rivière cyprinicole) et de carnassiers (brochet, sandre et perche). Depuis les années 1990 ce type de rivières est également peuplé de silures. Dans le Loiret, sont classés en deuxième catégorie piscicole toutes les cours d'eau ou partie de cours d'eau du département non classés en première catégorie[95].

La pêche est ouverte dans les cours d'eau de deuxième catégorie toute l'année. Des périodes spécifiques d'ouverture sont définies pour[95] :

- le brochet et le sandre ;

- l'ombre commun ;

- la truite fario, l'omble ou le saumon de fontaine, l'omble chevalier, cristivomer ainsi que la truite arc-en-ciel dans la Loire

- le black-bass

- les écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles

- la grenouille verte et grenouille rousse

Réserves de pêche

Un arrêté préfectoral du institue des réserves permanentes et des interdictions temporaires de pêche où toute pêche est interdite dans certaines parties de cours d’eau et canaux du Loiret[98].

| Type de réserve | Domaine | Nom et commune |

|---|---|---|

| Permanentes | Loire | réserve des Accruaux (Beaugency) - réserve de Belleville (Beaulieu-sur-Loire) - réserve du Vieil Ethelin (Châtillon-sur-Loire) - réserve de l’écluse de Combleux (Combleux) - réserve de Dampierre (communes de Dampierre-en-Burly en rive droite et de Saint-Gondon en rive gauche) - réserve de Saint-Brisson (Saint-Brisson-sur-Loire) - réserve de Saint-Martin-sur-Ocre (Saint-Martin-sur-Ocre) - réserve de l’île de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) - (Tavers) |

| Plans d'eau | Étang de Torcy (Montereau) - Étang du Gué l’Évêque (Montereau) - Étang de Grignon (Vieilles-Maisons-sur-Joudry) - Étang du Moulin Drouet (Nogent-sur-Vernisson) - Étang de la Pinsonnière (Varennes-Changy) | |

| Canal de Briare | Réserve de Dammarie-sur-Loing (Dammarie-sur-Loing) | |

| Temporaires | Loire | réserve de l’écluse de Baraban (Briare) - réserve du Trou César (Beaugency) - Réserve de Beaulieu-sur-Loire (Beaulieu-sur-Loire) - Réserve de l'écluse des Combles (Briare) - Réserves de Châtillon-sur-Loire et de l'écluse de Mantelot (Châtillon-sur-Loire) - réserve de Dampierre (Dampierre-en-Burly) - réserve des Belettes (Tavers) |

Poissons migrateurs

Dans le département du Loiret sont interdites la pêche du saumon atlantique et de la truite de mer, de l'esturgeon d'Europe et de la civelle et de l'anguille argentée (ou d'avalaison) caractérisée par la présence d'une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire. La pêche de l'anguille jaune (ou sédentaire) est autorisée dans certaines conditions[95].

Continuité écologique

Notion de continuité écologique

La continuité d’un cours d’eau est une notion introduite en 2000 par la Directive cadre européenne sur l'eau. En droit français, l'article R214-109 du code de l'environnement définit la notion d'obstacle à la continuité écologique. A contrario, la continuité écologique est obtenue en supprimant ou limitant ces obstacles et doit permettre d'assurer[99] :

- la libre circulation des organismes aquatiques et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction , leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

- le transport naturel des sédiments de l’amont à l’aval des cour s d’eau.

- les connexions latérales avec les réservoirs biologiques et en assurer leur bonne hydrologie

Le défaut de continuité écologique peut être la conséquence de la présence d'ouvrages en travers des cours d'eau, mais aussi d'ouvrages coupant les connexions latérales. En plus de constituer une entrave à la circulation des poissons, la fragmentation des cours d'eau affecte les capacités d'adaptation des espèces aux changements climatiques, induit des perturbations du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et réduit l'efficacité des services rendus par les écosystèmes[100].

Classement des cours d'eau antérieur à 2006

Depuis plus d'un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d'eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l'impact des ouvrages construits en travers des cours d'eau sur la circulation piscicole[101].

Rivières classées

La volonté de préserver et restaurer la continuité écologique remonte à 1865. A cette époque, les poissons constituent la source essentielle d'alimentation des populations. Pour permettre à tous l'accès à cette ressource, les autorités décident alors de favoriser la libre circulation des poissons. Elles introduisent ainsi l'obligation d'équiper en échelles à poissons les nouveaux ouvrages sur des cours d'eau dont la liste est fixée par décrets. Complétée par la loi de 1984, cette disposition de classement des rivières, communément appelé « classement passes à poissons », est alors inscrite dans l’article L.432-6 du code de l’environnement. Sur les cours d'eau « classés » par décret au titre de cet article, tout nouvel ouvrage doit être équipé de dispositifs de franchissement (montaison et dévalaison) efficaces et entretenus pour les poissons migrateurs et sur lesquels les ouvrages existants doivent respecter la même obligation dans un délai de 5 ans à partir du moment où un arrêté ministériel a précisé les espèces ciblées[102].

Dans le Loiret, seule la Loire est classée au titre de l'article L432-6 du code de l’environnement[103].

Rivières réservées

La loi du relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique définit, dans son article 2, la notion de rivières réservées, interdisant toute autorisation ou concession pour des entreprises nouvelles. Ces rivières réservées sont fixées par décret, mais la loi ne concerne uniquement l’énergie hydraulique[104]

Dans le Loiret, aucune rivière n'est dite « réservée »[103].

Classement des cours d'eau postérieur à 2006

Les critères de classement des cours d’eau sont adaptés aux exigences de la directive cadre sur l’eau avec la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du et le décret n° 2007-1760 du . Pour atteindre l’objectif de bon état des eaux, les dispositifs antérieurs sont réformés pour intégrer l’ensemble des composantes de la continuité écologique. Deux listes de classement sont définies pour chacun des bassins hydrographiques (Article L. 214-17 du Code de l’Environnement)[105]. Les éléments de cadrage nécessaires pour l’établissement de ces nouveaux classements, qui seront arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin sur la base des propositions des préfets de département sont définis dans la circulaire du . Le délai ultime pour procéder à la première refonte des classements était le [106]. Pour les cours d'eau du Loiret, les nouveaux arrêtés de classement sont publiés respectivement le pour ceux situés dans le bassin Loire-Bretagne[107] - [108] et le pour ceux situés dans le bassin Seine-Normandie [109] - [110].

En synthèse, ces listes s'inscrivent dans deux logiques différentes selon l'état initial de la rivière : préserver et/ou restaurer[111] :

| Liste | Objectifs | Conséquences |

|---|---|---|

| Liste 1 | Préserver les cours d’eau ou parties de cours d’eau :

|

Interdiction de construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique quel qu’en soit l’usage. Des prescriptions de maintien de la continuité écologique pour tout renouvellement de concession ou d'autorisations. |

| Liste 2 | Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau en assurant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons. | Obligation de mise en conformité des ouvrages dans les 5 ans après publication de la liste. |

Liste 1

La liste 1 définit les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels :

- aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;

- le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs[111].

Cette liste est établie sur la base des cours d’eau qui sont en très bon état écologique, ou identifiés par les SDAGE des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire[111].

La liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux du Loiret classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne est définie par l'arrêté du [107] - [112].

| Liste des cours d'eau définis dans l'arrêté liste 1 | bon état | Cours d’eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs | Cours d’eau qui joue le rôle de réservoir biologique |

|---|---|---|---|

| La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer | oui - anguille, grande alose, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique | pour partie - RESBIO_741 | |

| La Venelle et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_453 |

| Le Cosson de la confluence avec le ruisseau de la Canne jusqu'à la confluence avec le Beuvron | non | oui - Anguille | non |

| La Notreure de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_251 |

| Le Riffin de la source jusqu'à la confluence avec la Notreure | non | non | oui - RESBIO_251 |

| Le Rousson et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Notreure | non | non | oui - RESBIO_251 |

| La Quiaulne de la source jusqu'à la confluence avec le ru Morand | non | non | oui - RESBIO_252 |

| Le Loiret du moulin Saint-Santin jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_253 |

| Les Mauves de la Detourbe et les Mauves de la Fontaine de leurs sources jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_254 |

| Le Cosson de la confluence avec le Bourillon jusqu'au pont de la RN20 (la Fertc-Saint-Aubin) | non | oui - anguille | oui - RESBIO_255 |

| Le Bourillon et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson | non | non | oui - RESBIO_256 |

| L'Ethelin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_462 |

| Le Nollain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Beuvron | non | non | oui - RESBIO_467 |

| L'Arignan et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson | non | non | oui - RESBIO_471 |

| Le Lien et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_475 |

| Le Fossé du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui - RESBIO_477 |

| Le Saint-Laurent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée | non | non | oui - RESBIO_488 |

| La Bonnée de la confluence avec le Saint-Laurent jusqu'à la Loire | non | non | oui - RESBIO_492 |

| Le Mirloudin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée | non | non | oui - RESBIO_492 |

| La Gravotte et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Beuvron | non | non | oui - RESBIO_589 |

| La Cheuille de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | non | non | oui-RESBIO_250 |

Liste 2

La liste 2 définit les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs[113].

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Le classement en liste 2 induit une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments. Toutefois, le manque de connaissance et de retours d’expériences sur le transport des sédiments impose un grand pragmatisme quant au niveau de « mise en conformité » à prévoir et d’obligation induite par un classement sur ce paramètre. Dans tous les cas, le choix des moyens d’aménagement ou de gestion répondant aux obligations induites par un classement en liste 2, doit tenir compte des principes d’utilisation des meilleures techniques disponibles, de proportionnalité des corrections demandées au regard de l’impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus[114].

Le délai de 5 ans après l'arrêté de classement, doit être respecté pour l'aménagement des ouvrages. Ce délai justifie une démarche progressive de classement en liste 2[114].

La liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux du Loiret classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement dans le bassin Loire-Bretagne est définie par l'arrêté du [108] - [112].

| Liste des cours d'eau du Loiret définis dans l'arrêté liste 2 | Espèces citées dans l'arrêté | Enjeu sédimentaire identifié au cours de la concertation et de la consultation | Espèces amphialines | A titre d'information, espèces holobiotiques identifées au cours de la concertation et de la consultation |

|---|---|---|---|---|

| La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer | Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine et espèces holobiotiques | enjeu fort | Anguille, saumon atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine | |

| Le Beuvron de la confluence avec le ruisseau Mallard jusqu'à la confluence avec la Loire | Anguille et espèces holoblotiques[Note 4] | enjeu normal | Anguille | Brochet, Chabot, Lamproie de Planer |

| La Venelle qui devient le ruisseau de l'Avenelle puis le riot de l'Etang du pont de la RD82 au lieu-dit "Moulin Fleury" jusqu'à la confluence avec la Loire | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Chabot |

| La Cheuille de la limite départementale Loiret-Yonne jusqu'à la confluence avec la Loire | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Truite fario. Chabot, Vandoise |

| L'Ethelin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Vairon, Chabot, Lamproie de Planer, Loche de rivière |

| La Bonnée de la confluence avec le Saint-Laurent jusqu'à la Loire | Anguille et espèces holoblotiques | enjeu normal | Anguille | Lamproie de Planer, Loche de rivière |

| Le Fossé du Moulin de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Brochet |

| Le Saint-Laurent et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Lamproie de Planer |

| Le Mirloudin et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Bonnée | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Lamproie de Planer |

| Le Loiret du moulin Saint Santin jusqu'à la confluence avec la Loire | Anguille et espèces holoblotiques | enjeu normal | Anguille | Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise, Loche de rivière |

| Le Lien de la source jusqu'à la confluence avec la Loire | Anguille et espèces holoblotiques | enjeu normal | Anguille | Brochet, Lamproie de Planer, Vandoise, Spirlin |

| Le Cosson de la confluence avec le Bourillon jusqu'à la confluence avec la Canne | Espèces holobiotiques | enjeu normal | Chabot, Lamproie de Planer | |

| Le Cosson de la confluence avec la Canne jusqu'à la confluence avec le Beuvron | Anguille et espèces holoblotiques | enjeu normal | Anguille | - |

| Le Bourillon de la source jusqu'à la confluence avec le Cosson | Espèces holobiotiques | enjeu normal | - | Chabot, Lamproie de Planer |

Plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE)

Afin d'atteindre les objectifs définis dans la première des lois « Grenelle », à savoir le bon état en 2015 pour 66 % des eaux douces de surface, la France a lancé un plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, en appui de grands plans propres à certaines espèces. Outre les plans saumon et esturgeon, la France s’engage en effet en 2010 dans un plan de gestion de l’anguille en application du règlement européen no 1100/2007 du instituant des mesures pour la reconstitution d’un stock d’anguilles en Europe[115]. Dans le cadre de ce plan de gestion, près de 1 500 ouvrages faisant obstacle à la migration de l’anguille ont été identifiés pour être effacés ou aménagés d’ici à 2015. La table ronde du Grenelle de l’environnement a également décidé la mise en place à l’échéance 2012, d’une trame verte et bleue, visant à restaurer des continuités écologiques pour les milieux terrestres et les milieux aquatiques et préserver ainsi la biodiversité[115].

Principes du plan

Ce plan tel qu'il est défini dans la circulaire du , s’appuie sur cinq piliers complémentaires[115] :

- l’amélioration de la connaissance avec la mise en place par l’ONEMA d’un référentiel national unique inventoriant l’ensemble des obstacles existants (ROE : Référentiel des obstacles à l'écoulement),

- la définition de priorités d’actions par bassin, s’appuyant sur les SDAGE, leurs programmes de mesures, et depuis 2012 sur les classements de cours d'eau au titre du L.214-17 du code de l’environnement.

- les aides des agences de l’eau au financement des aménagements ou travaux nécessaires ;

- la mise en œuvre de la police de l’eau pour la prescription des aménagements et travaux, appuyée si possible par une prise en charge de la gestion du cours d’eau par une maîtrise d’ouvrage publique locale qui pourra porter une étude globale des interventions à prévoir ;

- l’évaluation des bénéfices environnementaux des aménagements et travaux réalisés afin d’enrichir les connaissances par capitalisation des retours d’expériences.

Référentiel des obstacles à l’écoulement

L'ONEMA met en place en 2009 un référentiel national des obstacles à l’écoulement (ROE) basé sur la compilation, le complément et l’homogénéisation de tous les inventaires existants de ces obstacles. Les services déconcentrés et les agences de l’eau de l’Etat veilleront à apporter leurs connaissances pour sa construction et son actualisation. Le référentiel recense l’ensemble des ouvrages en France métropolitaine et est diffusé sous forme de carte des obstacles à l’écoulement. Cette carte permet de visualiser par département, par commune ou par cours d’eau, la position spatiale des ouvrages connus. Pour chaque ouvrage, des informations complémentaires sont données : nom de l’ouvrage, coordonnées géographiques, type d’ouvrage (barrages, seuils), le sous type (déversoir, barrage mobile, radier) et son identifiant national[116].

76 807 ouvrages (barrages, écluses, seuils, moulins) sont recensés sur les cours d'eau français en 2014[117]. Le référentiel est enrichi continuellement. La carte des obstacles recensés sur les cours d'eau du Loiret à la date du est présentée ci-contre.

Pour les ouvrages existants, le Préfet peut imposer la réalisation d'études ou de travaux, ainsi que la mise en œuvre de mesures de gestion. Il peut également, dans certains cas, retirer des autorisations et ordonner la remise en état du cours d’eau (article L. 214-4-II du code de l’environnement)[118] - [119].

Avancement sur le Bassin Loire

Sur les 2 529 ouvrages en liste 2 sur le bassin de la Loire, seuls 5 % des ouvrages sur cours d’eau en liste 2 sont conformes ou effacés (solution prioritaire selon les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne) au et 25 % sont en cours de mise en conformité. 70 % des ouvrages sur les cours d’eau en liste 2 ne sont pas pris en compte par des projets de restauration de la continuité écologique[120].

Plan de gestion des poissons migrateurs

Le bassin versant de la Loire accueille dix poissons migrateurs amphihalins : le saumon atlantique, la truite de mer, les lamproies marine et fluviatile, l’anguille, la grande alose l’alose feinte, le flet, le mulet porc et l’éperlan[121]. Les modalités de gestion de ces espèces sont définies dans un plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), arrêté par le Préfet de région, Président du comité de gestion des poissons migrateurs[Note 5]. Ce plan définit les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des espèces, les plans de soutien d’effectifs ainsi que les conditions d’exercice de la pêche (périodes et autorisations) (articles R. 436-45 à R. 436-54 du Code de l’environnement)[122].

Période 1996-2013

Le premier plan de gestion a été approuvé le , suivi d'un deuxième plan, applicable sur la période 2003-2007, puis d'un troisième sur la période 2009-2013[123].

Parallèlement, le constat du déclin de la population d'anguille a conduit à l'élaboration d'un règlement européen en . En réponse à ce règlement, la France a élaboré un plan de gestion national, approuvé par la Commission européenne le . Les causes de régression des stocks sont multiples. C'est pourquoi le plan de gestion comporte des mesures sur l'ensemble des pressions - pêche, fragmentation des cours d'eau, pollutions... - et prévoyait avant 2015 une mise aux normes de plus de 1 500 obstacles dans une zone d'action prioritaire (ZAP). Les classements de cours d'eau constituent l'outil réglementaire permettant la restauration de la libre circulation de l'espèce dans la ZAP. Dans le Loiret, seule la Loire fait partie de cette zone d'action prioritaire[124].

Un plan de gestion spécifique du saumon de Loire-Allier 2009-2013 a été établi conjointement à ce plan[125]. Le bilan des mesures du Plagepomi 2009-2013, volet « saumon, aloses, lamproies et truite de mer », est publié en et a permis de préparer les axes du plan suivant[126].

Période 2014-2019

Le quatrième plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers Vendéen 2014 - 2019 est validé par le COGEPOMI fin 2013 et arrêté par le préfet de la région Pays de la Loire le [127]. Les trois orientations de ce nouveau plan sont : préserver et ne pas dégrader l’existant, reconquérir et restaurer les milieux favorables aux espèces amphihalines et améliorer les connaissances et le suivi des populations dans un contexte de changement global[128]. Concernant la section de la Loire moyenne, dans le Loiret, les enjeux forts sont l'anguille et les aloses. Le saumon et les lamproies constituent un enjeu moyen[129].

Réservoirs biologiques

L'article R214-108 du code de l'environnement précise le contenu de la notion de réservoir biologique. Elle concerne les cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant[130].

Les réservoirs biologiques, nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, correspondent donc[131] :

- à un tronçon de cours d’eau ou annexe hydraulique qui va jouer le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une zone naturellement ou artificiellement appauvrie (réensemencement du milieu) ;

- à des aires où les espèces peuvent accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique (reproduction, abri-repos, croissance, alimentation).

Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de ce classement au sein du SDAGE Loire-Bretagne, 18 réserves biologiques ont été identifiées dans le Loiret au sein du bassin Loire-Bretagne[132] :

| Id_resbio | Masse d'eau | Nom | Liste des espéces présentes | Longueur en km |

|---|---|---|---|---|

| RESBIO_247 | FRGR0287a | le Beuvron et ses affluents depuis la source jusqu'à Lamotte-Beuvron | Lamproie de Planer - Chabot - Brochet - Anguille | 37,0285 |

| RESBIO_250 | FRGR0294 | La Cheuille et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Truite fario - Chabot - Vandoise | 23,5501 |

| RESBIO_251 | FRGR0295 | la Notreure et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Anguille | 70,0264 |

| RESBIO_252 | FRGR0297 | l'Aquiaulne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Vandoise | 13,7313 |

| RESBIO_253 | FRGR0299 | le Loiret et ses affluents depuis Olivet jusqu'à sa confluence avec la Loire | Lamproie de Planer - Loche de rivière - Chabot - Brochet - Vandoise - Anguille | 3,98668 |

| RESBIO_254 | FRGR0301 | la Mauve et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Chabot; Brochet; Vandoise | 24,0171 |

| RESBIO_255 | FRGR0308 | le Cosson et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Canne | Lamproie de Planer; Chabot | 4,33497 |

| RESBIO_256 | FRGR0308 | le Bourillon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Cosson | Lamproie de Planer; Chabot | 42,9951 |

| RESBIO_370 | FRGR0493 | la Conie et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Loir | Truite fario; Brochet; Vandoise | 4,19979 |

| RESBIO_453 | FRGR1008 | la Venelle et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Chabot | 13,0514 |

| RESBIO_462 | FRGR1034 | l'Ethelin et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Lamproie de Planer; Loche de rivière; Chabot; Vairon | 26,9493 |

| RESBIO_467 | FRGR1060 | le Nollain et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Beuvron | 17,5329 | |

| RESBIO_471 | FRGR1075 | l'Arignan et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Cosson | Chabot | 22,5036 |

| RESBIO_475 | FRGR1097 | le Lien et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Lamproie de Planer; Brochet; Spirlin; Vandoise; Anguille | 5,09885 |

| RESBIO_477 | FRGR1100 | le fossé du moulin et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Loire | Brochet | 15,2277 |

| RESBIO_488 | FRGR1144 | le Saint-Laurent et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Bonnée | Lamproie de Planer | 41,08 |

| RESBIO_492 | FRGR1159 | le Mirloudin et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Bonnée | Lamproie de Planer | 15,8997 |

| RESBIO_589 | FRGR1565 | la Gravotte et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Beuvron | Lamproie de Planer; Chabot; Brochet; Anguille | 21,4592 |

Prélèvements dans les cours d'eau du Loiret

Droit d'usage des riverains

Le droit d’usage est défini aux articles 644 du code civil et L.214-2 et R.214-5 du code de l’environnement. Même si l’eau est un bien commun, le propriétaire riverain peut l’utiliser à des fins domestiques (arrosage, abreuvage, etc.) dans la limite de 1 000 m3/an. Ce droit doit cependant être exercé :

- en laissant un débit minimal biologique au cours d’eau (L.214-18 du code de l’environnement) garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ;

- en respectant, en période de sécheresse, les arrêtés préfectoraux d’interdiction de prélèvement affichés en mairie et publiés dans la presse et sur le site internet de l’État.

- en s'assurant que l’installation permettant le prélèvement ne doit pas provoquer d’obstacle à l’écoulement des crues.

Elle doit garantir la circulation des sédiments et des poissons, et ne doit pas entraîner une différence de niveau de plus de 20 cm.

Quantités et modalités d'usage

En 2013, les volumes prélevés en eaux superficielles (cours d'eau ou plans d'eau) dans le département du Loiret ont représenté[133] :

- 190 Mm3 pour la production d’électricité (la totalité des volumes prélevés)

- 81 Mm3 pour l’exploitation des canaux (la totalité des volumes prélevés)

- 6 Mm3 pour l’irrigation (7 % des 84 Mm3 consommés par l’irrigation)

- 2,8 Mm3 pour l’industrie (26 % des 11 Mm3).

Irrigation agricole

En 2005, les prélèvements en eaux superficielles pour l’irrigation agricole (4 millions) représentaient 2 % du volume total prélevé en eaux superficielles mais 45 % du volume total hors prélèvements pour l’alimentation des centrales (9 millions). Ils représentaient 5 % du volume total prélevé pour l’irrigation, la majeure partie étant issue des nappes souterraines. On recensait 94 exploitants irrigants prélevant en eaux superficielles, 15 rivières et canaux sont concernés. Un volume maximal de 6 800 000 m3 était autorisé en moyenne chaque année au titre de la réglementation sur l’eau[134].

La majeure partie des prélèvements en eaux superficielles est effectuée à partir des canaux. L’alimentation de ces ouvrages, destinés initialement à la navigation, est essentiellement assurée par un réseau d’étangs et de biefs créés pour cet usage (canal d’Orléans), parfois doublée de prélèvements dans une autre ressource (en Loire pour le canal de Briare et le canal latéral à la Loire). Ces canaux peuvent être en étroite relation avec des cours d’eau naturels (canal d’Orléans avec le Cens, canal du Loing et canal de Briare avec le Loing)[134].

| Type de masse d'eau | Masse d'eau | Volume maximal autorisé (m3) | Nombre d'irrigants | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Par masse d'eau | Total Loiret | Par masse d'eau | Total Loiret | ||

| Cours d'eau | Avenelle | 45 840 | 2 060 010 | 3 | 54 |

| Bezonde | 93 950 | 8 | |||

| Bonnée | 43 770 | 12 | |||

| Lien | 37 600 | 1 | |||

| Pont Chevron | 240 000 | 3 | |||

| Mauves de Meung | 3 400 | 2 | |||

| Aquiaulne | 46 000 | 1 | |||

| Rimarde | 3 825 | 1 | |||

| Loing | 377 765 | 4 | |||

| Bec d'Able | 137 000 | 5 | |||

| Cléry | 740 000 | 10 | |||

| Sange | 290 860 | 4 | |||

| Canaux | Canal de Briare | 3 695 000 | 4 795 000 | 32 | 40 |

| Canal du Loing (45) | 700 000 | 5 | |||

| Canal du Loing (77) | 400 000 | 3 | |||

| TOTAL | 6 855 010 | 94 | |||

Politique en matière de prélèvements dans le Loiret