Géologie de la France

La géologie de la France est caractérisée par la grande diversité de ses roches et de ses structures, entre des bassins sédimentaires, des chaînes de montagnes récentes, des vestiges d'anciennes chaînes et des zones volcaniques actives (Outre-Mer) ou anciennes. Les contextes géodynamiques du territoire français sont variés entre des bassins sédimentaires, marges actives, marges passives, points chauds, orogenèses, etc. Ses roches permettent de remonter l'histoire géologique sur près de 2,2 milliards d'années.

|

| |

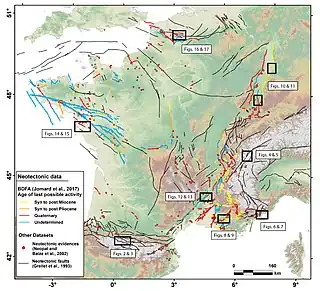

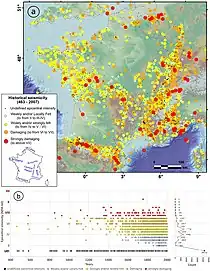

Cartes des failles actives[5] et de la sismicité historique[6] en France métropolitaine élaborées par les scientifiques du Résif. Comme ses pays voisins de l'Europe de l'Ouest, l'Hexagone peut être défini comme une région continentale stable à fort héritage structural du socle. Cet héritage (failles, épaisseur et composition de la croûte) joue un rôle primordial dans le rejeu de grandes failles héritées de phases tectoniques antérieures et qui contrôlent la sismicité actuelle. | ||

Le sous-sol français a fourni de nombreuses ressources minérales telles que l'or, le plomb, l'argent, le germanium, la bauxite, la fluorine, la barytine, le charbon, l'uranium ou le fer. Actuellement, quelques mines exploitent encore du sel, de la bauxite et des schistes bitumineux. Quelques puits de pétrole sont aussi encore exploités. L'industrie extractive en France est majoritairement représentée par les carrières (granulats, roches et minéraux industriels, roches ornementales et de construction).

Historique de l'étude géologique de la France

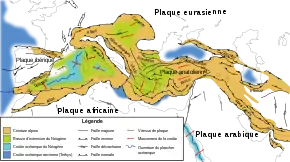

Historiquement, c'est dans les Alpes que le géologue autrichien Eduard Suess a défini les principes de l'orogenèse à partir de l'observation des vestiges d'un océan alpin disparu. De nombreuses pièces du puzzle européen conservent leurs propriétés géologiques initiales, les cicatrices des épisodes de fermeture océanique, d'assemblage ou de dislocation sont également préservées. L'histoire géologique de l'Europe donne ainsi un bon résumé de l'histoire de la Terre[7].

Régions géologiques

Le territoire métropolitain est subdivisé en trois grandes régions géologiques : les massifs cristallins, les bassins sédimentaires et les chaînes de montagnes récentes[8].

Massif armoricain

On peut distinguer deux régions en Armorique : le domaine cadomien au Nord et le domaine hercynien au Sud (plus le pays de Léon, qui appartient géologiquement au sud de la Bretagne).

Domaine cadomien

Il s'agit des lambeaux de l'ancienne chaîne cadomienne, constituée de plutons granitiques datant du Protérozoïque (Perros-Guirec, baie de Saint-Brieuc, région de Sartilly, Mayenne) accompagnés de sédiments pour la plupart issus de cette chaîne, donc détritiques, eux aussi précambriens (Sud du Cotentin, Ouest du Calvados, Nord de la Mayenne, région de la Rance), auxquelles se sont ajoutés des sédiments paléozoïques, en continuité avec les dépôts antérieurs (centre de la Bretagne, de Douarnenez à Angers en passant par Rennes), ou sans continuité, et qui ont été légèrement plissés durant l'orogenèse hercynienne. L'ensemble a été injecté, au Carbonifère, de plutons granitiques hercyniens (régions de Bourbriac, Plœuc-sur-Lié et Dinan), et découpé par une faille de la même époque, courant de la rade de Brest à la Sarthe (zone broyée nord-armoricaine). Au Nord, on retrouve quelques gneiss datant de 2200 Ma à 1800 Ma, rapportés à l'orogenèse icartienne : ils constituent les plus anciennes roches de France. On les retrouve en petits affleurements autour de la baie de Lannion, à La Hague, ainsi que dans le bailliage de Guernesey (îles britanniques). On n'a cependant pas retrouvé de roches de la période allant de 1800 Ma à 620 Ma, donc plus d'un milliard d'années, soit de la plus jeune roche icartienne à la plus ancienne roche cadomienne connue[9].

Domaine armoricain hercynien

Les terrains sud-armoricains sont en grande partie constitués de granites d'origine hercynienne, injectés le long d'une série de failles courant de la pointe du Raz à la Loire, nommées zone broyée sud-armoricaine. Quelques zones sédimentaires cambriennes, ordoviciennes ou siluriennes (Belle-Île-en-Mer, côte ouest de la Vendée, région au sud d'Angers, La Grande Brière), plissés ou métamorphisés pendant l'orogenèse hercynienne, forment les roches sédimentaires paléozoïques de la région.

Massif central

Issu d'une histoire géologique complexe et polyphasée, le Massif central fait partie des vestiges de la chaîne varisque, édifiée au cours du Paléozoïque. Ce massif renferme de nombreux types de roches métamorphiques, magmatiques et sédimentaires sur lesquelles reposent les volcans récents du Cénozoïque et du Quaternaire. La chaîne varisque est le résultat de la formation d'un supercontinent, la Pangée.

Vosges

Le massif des Vosges est séparé en deux unités géologiques entre les basses Vosges (aussi appelées Vosges du nord), à couverture sédimentaire mésozoïque, et les hautes Vosges au centre et au sud où affleurent les roches cristallines hercyniennes. Ces deux unités sont séparées par un corridor de roches métamorphiques datant du Paléozoïque[a 1] - [10]. Les Vosges sont bordées à l'est par le fossé rhénan et à l'ouest par le plateau lorrain, prolongement oriental du bassin parisien. Les limites entre les Vosges et ces deux structures sont représentées par des failles rectilignes d'orientation globale nord-est/sud-ouest, dont les rejets varient de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres[11]. La région située au sud et à l'est des Vosges est riche en minerais métalliques, mais aussi en potasse avec le bassin potassique d'Alsace et en houille avec le bassin houiller de la vallée de Villé, le bassin houiller keupérien des Vosges et le bassin houiller stéphanien sous-vosgien. Ces ressources côtoie l'argile, le grès dans un bassin sédimentaire permien et des roches volcaniques situées en grande profondeur.

Ardennes et le bassin houiller du Nord

Les Ardennes sont le vestige d'une partie de la zone externe septentrionale de la chaîne varisque. Le massif appartient à la zone rhéno-hercynienne qui possède une structure en nappes allochtones, elles-mêmes structurées en écailles. Cette zone possède un socle sédimentaire daté du Cambrien et de l'Ordovicien qui a été plissé lors de l'orogenèse calédonienne. De nature clastique, la série sédimentaire du socle présente une structure d'un affinement progressif des sédiments au fur et à mesure que l'on remonte dans la série ; elle est principalement constituée de quartzites, de micaschistes et de laves. Ce socle est recouvert en discordance par une puissante couche sédimentaire (plus de 5 000 m pour le seul Dévonien) fortement plissée du Dévonien et du Dinantien, présentant de nombreuses disharmonies ; les sédiments de cette série sont principalement de nature détritique, il s'agit de conglomérats et de grès dans la partie inférieure et de calcaires dans la partie supérieure. Le plissement est organisé de manière globale en synclinoriums. L'affleurement de ces roches anciennes fut permis par une transgression marine tardive durant le Mésozoïque, dont les dépôts furent arasés lors des régressions du début du Cénozoïque[a 2].

À la limite nord de la nappe ardennaise, se situe la faille du midi, contact chevauchant entre la nappe et le socle autochtone formant le massif brabançon en Belgique. À l'avant de la faille du midi, se trouve un bassin d'avant-fosse formant un synclinal couché parsemé par de nombreux chevauchements et caractérisé en son cœur par la présence de couches datant du Carbonifère riches en charbon : il s'agit du bassin houiller franco-belge. Au nord de ce bassin, la zone brabançonne est composée du socle paléozoïque inférieur plissé recouvert en discordance par des sédiments horizontaux du Paléozoïque supérieur[a 2]. Les niveaux du Paléozoïque inférieur se retrouvent dans la partie nord du Nord-Pas-de-Calais ; ils sont composés de pyroclastes de type dacitique et rhyolitique calco-alcalins de l'Ordovicien supérieur. Ces niveaux subissent un faible métamorphisme à la fin du Silurien[a 3].

Bassin parisien

Le bassin parisien est un bassin sédimentaire couvrant une large partie du centre et du nord de la France, s'étendant de l'Artois (nord) au Massif central (sud), et du Massif armoricain (ouest) aux Vosges (est). Il est constitué d'une couverture méso-cénozoïque peu épaisse. Les dépôts sédimentaires sont disposés de manière sub-horizontale[n 1] et recouvrent un socle varisque disposé en deux chaînes séparées par un craton précambrien qui fut rejoué lors de l'orogenèse hercynienne ; le toit du socle est également surcreusé en deux bassins sous la ville d'Orléans et au sud-ouest de Reims, donnant à la couverture sédimentaire sus-jacente une épaisseur plus importante que dans le reste du bassin (respectivement 2 600 m et 3 100 m). La disposition des roches affleurantes est commandée par quatre antiformes : le seuil de Bourgogne à l'est et au sud-est, qui se met en place au Crétacé et sépare les eaux marines alpines des eaux atlantiques qui envahissent parfois le bassin ; l'antiforme de l'Artois, limite entre le Bassin parisien et le Bassin belge ; l'antiforme picarde qui sépare le Bassin parisien de celui de la Manche orientale ; l'antiforme poitevine qui sépare le Bassin parisien du Bassin aquitain. Les dépôts sédimentaires sont disposés de manière non uniforme ; dans la partie ouest du bassin, ils présentent de fréquentes lacunes. Les antiformes ont été arasées par l'érosion, démantelant les couches sédimentaires et donnant une topographie qui tranche ces dernières. Cette érosion confine les affleurements cénozoïques à la région parisienne et au bassin de la Loire[a 4].

Bassin aquitain

Le Bassin aquitain correspond à trois grandes structures géologiques : les Landes, la bordure occidentale d'érosion du Massif central et l'immense cône de déjection du Lannemezan. Il est relié au bassin parisien par le seuil du Poitou au nord-nord-est et au bassin du Sud-est par le seuil de Naurouze (ou seuil de Carcassonne) à l'est. Le bassin est subdivisé en deux grands domaines entre une zone au nord de plate-forme où les couches mésozoïques, de faible épaisseur, sont déposées en strates régulières sur le socle hercynien et une zone sud, de forme triangulaire, constituée de couches très épaisses témoins d'une longue sédimentation marine ; cette structure est déformée au sud par le chevauchement des Pyrénées[a 5] - [12].

Le bassin aquitain se distingue par la présence non négligeable d'hydrocarbures, notamment du gaz et du pétrole. Leur présence est due à la richesse de la matière organique présente dans les mers peu profondes qui occupaient le bassin il y a 500 Ma. Cette matière se mêla aux sédiments qui se durcirent pour former des marnes, des schistes et des calcaires. Au fur et à mesure que les couches s'enfoncèrent dans la croûte terrestre, la matière organique se transforme en hydrocarbure sous l'effet conjugué de la pression et de la température (entre 50 et 70 °C). Les couches à hydrocarbures sont principalement celles datant du Jurassique et du Crétacé, à des profondeurs variant de 500 à plus de 4 200 m. Si la partie nord-ouest du bassin est plus riche en pétrole, le sud est quant à lui plus riche en gaz[13].

Bassin du Sud-Est

Aussi considéré comme faisant partie du domaine alpin, le bassin du Sud-est se démarque des autres bassins français par la très grande épaisseur de sa couche sédimentaire, plus de 10 000 m en son centre (la plus importante de France) et entre 2 000 et 3 000 m à ses bordures[a 6] - [14] - [15]. Situé entre le Massif central et les massifs chevauchants préalpins, il recouvre la région de la Camargue, les marches cévenoles et les plaines sédimentaires du Languedoc et de la Provence. Sa couche sédimentaire est constituée de roches du Mésozoïque et du Cénozoïque ; essentiellement marine avec des intercalations continentales, la sédimentation du bassin a été continue depuis le Trias (soit depuis plus de 220 Ma), ce qui explique la très forte épaisseur de sa couverture sédimentaire. La période du Trias au Dogger se caractérise par un dépôt de roches détritiques et d'évaporites en milieu continental, suivi d'un dépôt argilo-calcaire en milieu marin. Durant la fin du Jurassique et une bonne partie du Crétacé, la sédimentation s'effectue le long de la pente de la fosse vocontienne[n 2], provoquant une différenciation de la sédimentation entre un dépôt gravitaire de faible épaisseur dans la fosse et un puissant dépôt marno-calcaire le long des bordures de la pente. À partir de l'Albien, ce sont des sédiments détritiques siliceux qui se déposent dans les zones immergées. Durant les 70 dernières millions d'années, la sédimentation ne s'effectue plus que dans des petits bassins (synclinaux ou grabens) ; le remplissage de ces bassins s'effectue en contexte continental par des dépôts de terrigènes silico-clastiques[16].

Zone d'avant-pays de transition entre les Alpes et le domaine pyrénéen et prolongement nord de l'océan liguro-provençal (« ancêtre » du golfe du Lion), le bassin du Sud-est est situé dans une zone tectoniquement complexe. Il est structurellement constitué de panneaux délimité par de grandes failles (faille des Cévennes, faille de Nîmes…) formées durant l'orogenèse hercynienne et qui furent rejouées lors des épisodes tectoniques suivants. Les panneaux sont localement déformés par des accidents chevauchants qui traduisent l'inversion tectonique due à la succession des orogenèses pyrénéenne (accidents cévenols), puis alpine (accidents préalpins)[a 6] - [a 7]. Constituant l'extrémité sud du rift ouest-européen, le bassin est parcouru localement par de petits grabens formés lors de l'extension oligocène qui s'était amorcée à l'avant des Alpes durant leur formation. Ces petits bassins sont remplis de sédiments datant de l'Oligocène (série syn-rift[n 3]) et du Miocène (série post-rift[n 4])[a 8]. L'histoire tectonique mouvementée de la région a par ailleurs déterminé les différentes phases de sédimentation du bassin, bien que cette dernière ait également été touchée par les grandes variations mondiales[16].

Le sous-sol du bassin du Sud-est constitue une source de matériaux utiles comme les calcaires massifs (calcaires récifaux urgoniens, du Jurassique…) qui sont exploités en tant que pierres de taille, de construction ou pour la cimenterie. La bauxite du Crétacé supérieur a permis les premières productions industrielles d'aluminium à Salindres. Par ailleurs, il est probable que du gaz de schiste soit présent dans les strates du Toarcien (schistes-carton), dans le Gard et l'Ardèche[17].

Domaine pyrénéo-alpin

Alpes

Jura

Le massif du Jura est un massif de montagnes long de plus 400 km et d'une largeur variant entre 0 et 65 km, formant un arc à l'avant du massif alpin, principalement sur la frontière franco-suisse. Il est séparé des Alpes par le Plateau suisse à l'est et est bordé à l'ouest par le graben de la Bresse, au nord par le fossé rhénan et les plateaux mésozoïques de Haute-Saône[18]. Le substrat jurassien est très largement dominé par les marnes et les calcaires (95 % des terrains) ; les roches affleurantes datent en grande partie du Jurassique.

Grabens du rift ouest-européen

Le rift ouest-européen correspond à un système de grabens formés durant le Cénozoïque à l'avant de l'arc alpin. En France, le rift a principalement formé les dépressions du fossé rhénan, de la Bresse, de la Limagne et du sillon rhodanien. À ce mécanisme d'extension est associé une activité magmatique dans le relief des horsts comme dans le Massif central[c 1].

Fossé rhénan

En France, le fossé rhénan s'étend le long de la plaine de l'Alsace, dominé à l'ouest par le massif des Vosges et dominé à l'est par le massif de la Forêt-Noire, en Allemagne. Il s'agit de l'un des fossés d'effondrement les plus étudiés au monde, dont la structure est connue en détail. Mesurant 300 km de long et entre 30 et 40 km de large, il est constitué d'un remplissage sédimentaire datant du Cénozoïque, enfouissant le socle paléozoïque à plus de 1 500 m de profondeur[c 2] - [19]. La sédimentation du fossé durant le Cénozoïque est due à une subsidence du graben qui permit l'intrusion d'eaux marines par le sud et par le nord. La couverture sédimentaire est partagée entre des sédiments marins marneux, des sédiments laguno-marins et des sédiments lacustres ; dans la partie sud du graben, un arrêt de la sédimentation au début du Miocène est observé, attestant un arrêt de la subsidence dans cette partie, tandis qu'elle se poursuivait dans la partie nord[c 3].

Le fossé est délimité au sud par la faille Rhin-Saône, à jeu senestre cénozoïque, qui relie ce dernier aux fossés d'extension de la Limagne et de la Bresse. La sédimentation du graben présente une asymétrie entre la partie occidentale et la partie orientale, montrant une subsidence plus importante dans les parties sud-ouest et nord-est. Cette différenciation aurait été contrôlée par une faille normale majeure hercynienne qui traverse le graben selon un axe nord-est/sud-ouest. La bordure occidentale du graben est caractérisée par un nombre important de failles normales, à pendage variable entre 60 et 80° vers l'est, avec des rejets variants entre 200 et 1 800 m. Ces failles forment des zones de cisaillement dans la croûte inférieure et s'enracine au niveau du Moho ; l'ensemble présente un amincissement dans la partie méridionale du graben[c 4] - [19].

Bresse

La Bresse est le graben oriental du rift du Massif central[n 5]. Situé entre le massif du Jura à l'est, le seuil de Bourgogne au nord, le horst des monts du lyonnais à l'ouest et le seuil du lyonnais au sud, il est long de plus 160 km pour une largeur maximale de 50 km[c 5]. Il est constitué d'un remplissage de séries provenant d'une sédimentation en milieu continental (détritique, évaporitique…) amorcée au Lutétien. La forte épaisseur de sa couche sédimentaire est due à une subsidence du fossé qui eut lieu entre le Priabonien et le Miocène moyen[c 6]. La plus grande épaisseur sédimentaire est située au pied de la faille de la Bresse, limite orientale du graben, en grande partie chevauchée par le massif jurassien. Sur un aspect global, la structure du graben présente une remontée progressive du socle vers le Massif central ; elle est par ailleurs subdivisée en trois fossés séparés par des seuils d'orientation sud-ouest/nord-est (N 40° E). La couche sédimentaire s'épaissit également dans un sens nord-sud où elle atteint 1 600 m d'épaisseur dans la partie sud[c 7].

Grabens du bassin du Sud-est

Le rifting ouest européen dans le sud de la France aurait débuté au Priabonien, mais aurait mis quelques millions d'années pour se mettre en place tout le long du bassin (mise en place datée du Rupélien dans le golfe du Lion). Les différents fossés d'âge oligocène présentent des orientations différentes qui montrerait que le rifting s'est effectué en plusieurs phases ; l'orientation des fossés provençaux montre une variabilité passant de est-sud-est/nord-nord-ouest à nord-nord-est/sud-sud-ouest durant la majeure partie de l'Oligocène, avant de s'orienter sur un axe global d’extension nord-ouest/sud-est. Les fossés d'effondrement du bassin du Sud-est sont majoritairement localisés le long des failles majeures (faille des Cévennes, faille de Nîmes…) ; le fossé le plus profond est localisé en Camargue (graben de Vistrenque) avec un remplissage sédimentaire de plus 4 000 m. Les grabens du bassin présentent tous un remplissage sédimentaire syn-rift oligo-aquitanien montrant une alternance entre des dépôts argilo-carbonatés et des dépôts gréseux indiquant une succession de périodes transgressives et régressives[20].

La formation de ces fossés est due à l'inversion des failles majeures, alors chevauchantes durant l'orogenèse pyrénéenne, qui deviennent des failles normales à la faveur de la distension provoquée à l'Oligocène. Cette inversion provoque un décollement des dépôts déjà présents, notamment au niveau des dépôts évaporitiques du Trias, et sous l'action conjuguée du rejeu des failles parallèles aux failles majeures, la structure s'effondre pour former les fossés[a 9]. Cette tectonique étant syn-rift, la structure des bassins est caractérisée par la présence de plis syn-sédimentaires[n 6] et de failles listriques[20].

Amsterdam et Saint-Paul

Les îles Amsterdam et Saint-Paul sont des volcans boucliers situés à proximité de la dorsale sud-est indienne, dans l'océan Indien. Ces îles appartiennent à un système volcanique lié à la dorsale, mais également à un point chaud. Elles reposent sur un plateau volcanique vieux de 300 000 ans de 250 km de long pour 200 km de large, situé à une profondeur d'environ 1 500 m, et dont la formation a débuté il y a 5 Ma sous l'action d'un point chaud. Les deux îles sont décalées entre elles par l'action d'une faille transformante qui traverse le chenal central les séparant. Âgées de 100 000 ans, elles ont connu deux épisodes magmatiques successifs : la formation d'un premier édifice volcanique, puis la formation par-dessus ce dernier d'un néo-volcan[b 1] - [21].

Le premier volcan d'Amsterdam, le volcan Fernand, s'est édifié il y a moins de 100 000 ans[21], tandis que l'édifice actuel, le volcan de la Dive, s'est formé il y a quelques dizaines d'années et serait probablement encore en activité. La plus récente activité volcanique majeure à Amsterdam est l'éruption de 1995 du volcan sous-marin Boomerang, dont l'édification débuta il y a 700 000 ans[b 2]. Le soubassement de Saint-Paul serait âgé de 300 000 ans ; le volcan actuel est en activité depuis 40 000 ans. L'activité actuel du volcan de Saint-Paul se réduit aujourd'hui à des fumerolles et des sources chaudes émises localement à la bordure nord-ouest du cratère[b 3].

Nouvelle-Calédonie

Situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est situé à la limite de la plaque australienne, à laquelle il appartient, qui subducte au nord-est sous la plaque pacifique. L'archipel se subdivise entre la Grande Terre au sud-ouest et les îles Loyauté au nord-est ; ces deux unités sont séparées par le bassin des Loyauté, d'une profondeur de 2 000 à 3 500 m. L'unité de la Grande Terre est constitué du chevauchement datant de l'Éocène d'une nappe ophiolitique sur un microcontinent paléozoïque ; ce chevauchement correspond à l'obduction de la croûte océanique sur le craton néo-calédonien. La nappe est principalement constituée de roches plissées magmatiques et métamorphisées subdivisées entre un ensemble permo-jurassique et un ensemble Crétacé supérieur-Éocène[a 10]. La forte altération de la péridotite de la nappe a provoqué un lessivage de la silice et du magnésium de la roche, augmentant les concentrations en nickel jusqu'à 3 % dans les altérites les plus riches (contre 0,2 – 0,3 % dans une péridotite non altérée)[a 11] - [22] ; cette caractéristique fait de la Nouvelle-Calédonie la troisième réserve mondiale de nickel[23].

Les îles Loyautés sont constituées de roches carbonatées, principalement du calcaire et de la dolomie, à couches horizontales datant d'un intervalle s’étalant du Miocène au Pléistocène. Ces matériaux recouvrent un arc insulaire volcanique issu de la subduction de la plaque australienne sous la plaque pacifique due à un chevauchement intra-océanique formé en parallèle de l'obduction de Grande Terre[a 11].

Îles Crozet

Les îles Crozet représentent les parties émergées d'un plateau basaltique asismique situé sur une plaine abyssale de l'océan Indien sud, profonde de plus 4 000 m, et dont la formation date d'une période s'étendant du Crétacé supérieur (87 Ma) au Paléocène (55 Ma). Ce plateau possède une superficie de 4 500 km2 dont le sommet est situé à 250 m de profondeur ; sa formation date d'il y a environ 54 Ma. Les îles Crozet sont subdivisés en deux groupes : le groupe est comprenant l'île de la Possession et l'île de l'est et le groupe ouest qui comprend les îlots des Apôtres, l'île aux Cochons et l'île des Pingouins. Les manifestations volcaniques de l'archipel débutèrent il y a 8,75 Ma et la dernière date d'il y a 100 000 ans, sur l'île de l'est[a 12] - [b 4].

Les volcans de l'archipel sont des stratovolcans dont les roches sont principalement des basaltes alcalins aux couches localement intercalées par des plutons et traversées par des roches filoniennes. Le volcanisme de l'archipel se manifeste également par la présence de volcans sous-marins. Les îles occidentales sont dues à l'activité d'un point chaud en activité depuis 140 Ma[24].

Îles Kerguelen

L'archipel des Kerguelen est le troisième plus grand massif basaltique émergeant des océans derrière l'Islande et Hawaï. Situé sur le nord de la plaque Antarctique, il repose sur un plateau basaltique de plus de 6 millions de km², le deuxième plus vaste du monde, d'une largeur variant entre 200 et 600 km et d'une longueur maximale de 2 300 km. Dominant les plaines abyssales environnantes de plus de 2 à 4 km, il culmine à 1 850 m d'altitude au mont Ross[b 5]. Le socle du plateau serait constitué d'une croûte océanique d'une épaisseur d'entre 16 et 23 km[a 13]. La formation de ce complexe magmatique est due à un point chaud dont l'activité débuta il y a 120 Ma. Du Crétacé inférieur à l'Éocène, l'Inde se sépare de l'Antarctique et le volcanisme des Kerguelen est à la fois alimenté par le point chaud et par la dorsale Est-indienne. À partir de 25 Ma, les Kerguelen ne sont plus qu'en position intra-plaque et le volcanisme est exclusivement alimenté par le point chaud[25].

La Réunion

L'île de La Réunion correspond à la partie sommitale d'un volcan bouclier de 240 km de diamètre, posé sur un plancher océanique vieux de plus de 80 Ma, situé à 4 000 m de profondeur. Elle correspond au plus jeune chaînon d'îles formées par un point chaud en activité depuis 65 Ma, période durant laquelle il forma les trapps du Deccan. Le volcanisme de ce point chaud s'exprime actuellement au niveau de l'île de La Réunion, par le biais du volcan du piton de la Fournaise[26]. L'île est constituée de deux strato-volcans : le piton des Neiges qui occupe les deux tiers de la surface de l'île et le piton de la Fournaise qui occupe le dernier tiers[a 14].

Le piton des Neiges, point culminant de l'île (3 070 m[n 7]), est un volcan éteint depuis plus de 12 000 ans situé dans la partie nord-ouest de l'île ; le début de son activité est estimé à 2 Ma. L'édifice a en grande partie été érodé, créant trois grands cirques profonds de plus 1 500 m (cirques de Cilaos, de Mafate et de Salazie), dont la forme globale ressemble à un trèfle à trois feuilles séparées par le sommet du piton des Neiges au centre. Les flancs de l'édifice volcanique sont inclinés de 5 à 10° vers l'extérieur, traversés par deux séries de fractures concentriques correspondants à deux caldeiras, une externe et une interne. La succession des différentes roches est visible sur une épaisseur de plus de 2 500 m et est subdivisée en trois séries principales : une première série tholéïtique constituée de brèches anciennes à éléments basaltiques ; cette première période d'activité est suivie par une période de calme éruptif qui se caractérise par la présence de dykes et de sills. La deuxième série compose les deux tiers de la partie émergée du volcan, elle est constituée de coulées basaltiques, dont la partie inférieure a été zéolitisée ; la partie supérieure de ces coulées date d'entre 600 000 et 430 000 ans. Entre 430 000 et 350 000 ans, le volcan rentre de nouveau dans une phase de répit qui se caractérise par l'effondrement de la chambre magmatique initiale qui engendre la formation de la caldeira externe. La troisième et dernière série est de type alcaline et correspond à une période nouvelle d'activité du volcan entre 350 000 et 200 000 ans. L'activité du volcan prend un caractère plus explosif ; les roches volcaniques, plus acides, de cette série sont constituées d'hawaïtes, de mugéarites, de pyroclastites et d'ignimbrites. L'activité terminale[n 8] du volcan se situe entre 150 000 et 12 000 ans et se caractérise par la présence de pyroclatites[a 15] - [b 6].

Le piton de la Fournaise (2 632 m), actuellement en activité, est accolé au flanc sud-est du piton des Neiges. Il est constitué d'un bouclier ancien vieux de 530 000 à 300 000 ans, dont l'activité concorde avec la diminution de l'activité du piton des Neiges vers 350 000 ans. Au niveau de l'actuelle Rivière des Remparts, une première caldeira se forme il y a 290 000 ans ; le volcan connaît une deuxième période d'activité entre 150 000 et 65 000 ans, plus à l'est que lors de l'activité précédente, qui s'achève par la formation d'une nouvelle caldeira. Entre 65 000 et 4 700 ans, une troisième période d'activité remplit la deuxième caldeira et se décale toujours vers l'est ; cette période s'achève avec un glissement de terrain vers la mer sur la partie orientale du volcan, puis une dernière caldeira se forme il y a 4 500 ans. Le cône actuel du piton de la Fournaise se met en place à partir de cette période. Le piton de la Fournaise se caractérise par des éruptions très fréquentes (une par an en moyenne durant les deux derniers siècles). De type hawaïen, le volcanisme du piton de la Fournaise se caractérise par de fréquents changements dans la morphologie des cratères sommitaux, liés à des effondrements lors d'éruptions, ainsi que par des déjections d'une lave très fluide en fontaine, témoignage d'un puissant dégazage ; la majorité des éruptions se situent au sein même des caldeiras. Les roches émises sont principalement des basaltes de type alcalin[a 15] - [b 7] - [27].

Mayotte et les îles Éparses

Les îles Éparses sont situées dans le canal du Mozambique et au nord au large de Madagascar. Il s'agit de vestiges d'anciens volcans intra-plaques, aujourd'hui morphologiquement présents sous forme d'atolls (Bassa-da-India, Europa Glorieuses et Juan-de-Nova) et d'atolls surélevés (Tromelin) constitués de roches sédimentaires d'origine récifale (coraux)[28]. Bien qu'encore peu connues sur le plan scientifique, elles relèvent d'un intérêt non négligeable dans l'étude des variations des niveaux marins au cours des derniers millénaires grâce à la présence de récifs coralliens fossiles[29].

Guyane

La Guyane appartient au bouclier guyanais, un massif s'étendant au nord de l'Amazonie, entre la cordillère des Andes et l'Atlantique, constitué de roches du Précambrien mises en place entre 2,7 et 3,5 milliards d'années[a 16]. Le bouclier est constitué de plusieurs unités géologiques : la pénéplaine sud, le synclinorium d'Inini, les massifs granitiques centraux et le synclinorium nord. La pénéplaine sud est formée d'un ensemble de granito-gneiss constitué de métagabbros, de métagranodiorites et de métagranites datant de 2 075 ± 7 Ma provenant d'un magma d'origine mantellique métamorphisé. Au nord, la pénéplaine sud chevauche le synclinorium d'Inini principalement constitué de la série de Paramaca qui correspond à des séries de micaschistes, de paragneiss alumineux et de quartzites noires dont l'épaisseur totale est d'environ 1 km. Les massifs granitiques centraux sont constitués de plutons de granites, de granodiorites et de diorites quartziques datant d'entre 2,05 et 2,15 milliards d'années. Le nord de la Guyane est correspond à un synclinorium composé de la série de Paramaca sur laquelle reposent en discordance des grès et des conglomérats fluviatiles[a 17] - [30]. Les roches du bouclier en Guyane sont toutes datées entre 1,6 et 2,5 milliards d'années[a 18].

Les terrains du Quaternaire sont situés dans la partie nord de la Guyane, à proximité de la côte, directement posés en discordance sur les terrains paléozoïques. Les plaines côtières sont constituées de couches peu épaisses (entre 8 et 15 m dans la plaine ancienne) d'argile marine, de sable et de galets. Les terrains les plus récents contiennent de la matière organique comme des tourbes ou des coquilles. Les alluvions fluviatiles d'origine continentale sont principalement situées dans le cours inférieur des fleuves, il s'agit principalement de produits sableux. Elles proviennent de l'érosion du socle précambrien du bouclier guyanais[30].

Saint-Pierre-et-Miquelon

L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est subdivisé en deux zones géologiques entre la zone précambrienne et la zone sédimentaire méso-cénozoïque. Situé sur un plateau continental, il appartient à la zone d'Avalon, subdivision du craton nord-américain et partie intégrante du bouclier gondwanien. La série précambrienne est subdivisée en cinq groupes. Le groupe du cap Miquelon, qui affleure à l'extrémité septentrionale de l'archipel, est constitué de roches sédimentaires, de gneiss et de micaschistes à faciès amphibolique ; il présente des intrusions de diorites datées de 615 Ma. Le groupe de Saint-Pierre présente des faciès magmatiques de basaltes et d'andésites à sa base, des intrusions de gabbros et des ignimbrites datés de 581 ± 12 Ma ; il affleure sur l'île de Saint-Pierre et sur les îlots alentour. Le groupe de Fortune est constitué de shales, de siltites et de grès ; il affleure à divers endroits à Langlade. Le groupe de Langlade présente des sédiments plus fins que le précédent, il affleure également sur l'isthme de Langlade. Le groupe de Belle-Rivière est quant à lui constitué d'ignimbrites et de basaltes datés de 570 ± 12 Ma[a 19]. Les terrains de cette série ont été modérément déformés par l'orogenèse appalachienne[31].

Saint-Pierre-et-Miquelon est situé sur la marge passive occidentale de l'océan Atlantique ; son âge estimé[n 9] en fait l'une des plus anciennes marges observables de la planète. Au niveau de l'archipel, la couverture sédimentaire de la plate-forme continentale possède une épaisseur de plus 15 km. Les séries pré-rift[n 10], d'une épaisseur de 4 à 5 km, datent du Trias et furent déposées en contexte continental. Les séries syn-rift datent du Jurassique ; elles se divisent entre les basaltes du Lias et du Dogger et les sédiments carbonatés du Malm (principalement de type deltaïque). Les séries post-rift datent du Crétacé et du Cénozoïque ; elles sont principalement constituées de sédiments clastiques et de craie. Durant ces dernières périodes, la série sédimentaire est en partie dispersée par les courants océaniques, provoquant des lacunes stratigraphiques et des discordances[a 20].

Terre Adélie

La Terre Adélie est une région peu étudiée sur le plan géologique. Le socle de la Terre Adélie est constitué de deux grands groupes d'unités tectoniques ayant subi un « collage » tectonique d'âge paléoprotérozoïque. Les unités inférieures sont constituées de métapélites et de plutons de monzogranodiorites (type orthogneiss) ; les roches de cette unité se sont formées à l'Archéen (2,8 Ga) et ont subi des recristallisations métamorphiques il y a 2,4 – 2,5 Ga. Les unités supérieures du socle sont d'anciens bassins volcano-sédimentaires paléoprotérozoïques dont le remplissage sédimentaire pourrait provenir du démantèlement du socle archéen il y a 2 350 ± 10 Ma. Ces roches sédimentaires auraient ensuite été métamorphisées il y a 1,7 Ga, puis traversées par des dykes tardifs à 1,5 Ga. La plupart des roches magmatiques des couches de ces unités sont datées d'il y a 1,7 Ga[32] - [a 21].

Histoire géologique

Paléozoïque

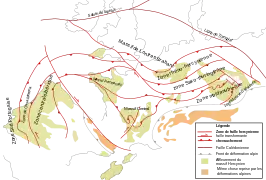

La formation du supercontinent Pangée au Carbonifère supérieur, par collision entre la Laurussia et le Gondwana, est à l'origine de l'orogenèse alléghanienne qui affecte la marge est du continent nord-américain, et de l'orogenèse varisque (ou hercynienne) en Europe, cette dernière résultant aussi de la collision de nombreuses autres microplaques intermédiaires (Armorica…). Elle est également à l'origine de l'orogenèse ouralienne (en) qui voit la naissance de l'Oural par collision de la plaque sibérienne avec l'est de la plaque européenne (le Kazakhstania actuel) durant le Carbonifère. L'orogenèse alléghanienne se prolonge vers le sud à travers l'État du Texas jusqu'au Mexique par l'orogenèse des Ouachitas (en)[33]. Cette orogenèse alléghanienne-ouachita a donné naissance aux Appalaches, aux monts Allegheny et en Afrique du Nord à l'Anti-Atlas qui se prolonge par la chaîne des Mauritanides[33]. Les âges des déformations et du métamorphisme associés à cette tectonique s’échelonnent de 340 Ma à 270 Ma[33]. L'orogenèse hercynienne qui affecte une large partie de l'Europe occidentale et centrale, se caractérise par son allure sinueuse, ses grandes longueurs (près de 3 000 km) et largeur (moyenne de 700 km) et une virgation majeure, l'arc ibéro-armoricain entre le Massif armoricain et le nord-ouest de la péninsule Ibérique (une autre courbure bien visible étant l'arc de Bohême au niveau de la Pologne[34]. Selon le géophysicien Philippe Matte[35], les montagnes hercyniennes pourraient avoir atteint, à la fin du Carbonifère, une altitude de 6 000 m d'altitude (soit l'altitude moyenne de la chaîne de l’Himalaya actuellement[36].

Le Carbonifère est marqué par la formation des bassins houillers français.

Les deux principaux bassins sédimentaires (Bassin parisien et nord-est du bassin aquitain) sont des bassins intracratoniques établis sur un socle varisque, initiés après une période de rifting permo-triasique (ouverture et fermeture de l’océan Téthys puis ouverture de l'océan Atlantique liées à la dislocation de la Pangée) à laquelle succède une période de subsidence thermique. D'abord ouverts sur le domaine téthysien au sud-est, puis sur la façade atlantique au sens large (façade formée à partir du Crétacé : mer du Nord, Manche, golfe de Gascogne). Leurs couches n'ont subi que des déformations modestes (exemple typique de l'anticlinal du pays de Bray), sauf dans le sud du Bassin aquitain, inclus dans l'avant-pays pyrénéen[37]. L'histoire géologique de ces bassins est marquée par leurs cycles stratigraphiques transgressifs-régressifs de plusieurs centaines de mètres (la transgression du Crétacé supérieur a provoqué une élévation de 500 m du niveau des mers)[38]. Ces variations eustatiques qui s'effectuent sur plusieurs millions d'années ont pour cause le tectono-eustatisme (variations du volume des bassins océaniques induite par l'augmentation du volume des dorsales océaniques) qui explique les cycles de variations du niveau marin basses fréquences (de l'ordre du million d'années), et le glacio-eustatisme (variations de la masse d’eau dans les bassins océaniques liées à des paramètres astronomiques, les cycles de Milanković) qui explique les cycles des plus hautes fréquences[39].

Mésozoïque

L'aplanissement de la chaîne varisque réalisé au Jurassique résulte de l'érosion des montagnes hercyniennes qui forment deux chaînes se tournant le dos (d'où les deux principales directions de plis et failles, sud ouest au nord est pour la direction varisque, nord-ouest au sud-est pour la direction armoricaine)[40], séparées par un bloc cratonique déformé. Les « massifs anciens » qui montrent des traces d'anciennes de ces chaînes de montagne, sont restés en relief ou se sont modérément soulevées. Le qualificatif d'« anciens » se rapporte à l'âge de leurs matériaux et à leur structuration, et masque leur histoire géologique récente, à savoir leur soulèvement au Cénozoïque (à partir de 66 Ma) et l'âge essentiellement néogène (moins de 23 Ma) de leurs formes de relief[41].

Cénozoïque

Au Paléogène et au Néogène, les séquences paléoclimatiques alternent entre des périodes chaudes et humides et des périodes chaudes et sèches. Elles deviennent alternativement tempérées et froides au Quaternaire. Ces dernières phases interglaciaires te glaciaires ont déterminé beaucoup de grands volumes topographiques et « ont dû faire balancer l'environnement végétal entre deux types de couverture : l'une constituée de Conifères et des essences de la forêt caducifoliée, l'autre uniquement formée d'une végétation clairsemée allant jusqu'à la steppe, ceci jusqu'à la relative stabilisation climatique du début du Post-glaciaire »[42].

Patrimoine géologique

Patrimoine géologique en France

Il n'existe pas de définition précise de la notion de « patrimoine géologique », mais selon P. Billet[43], le patrimoine géologique désignerait « tous les témoins de l’histoire de la Terre qui participent de la connaissance des événements physiques et biologiques qui ont marqué notre planète. » Ayant pour but d'être transmis, le patrimoine géologique se rattache à tous les objets géologiques désignés comme étant exceptionnels pour des motifs d'intérêt scientifique, pédagogique, de rareté… Le patrimoine géologique désigne à la fois des lieux sur le terrain (in situ) et des objets dans les collections (ex situ)[44].

Premiers classements

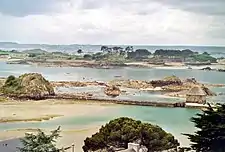

La France est un pays pionnier dans la protection du patrimoine géologique. La réserve artistique de Fontainebleau, créée en 1853 par Napoléon III, est considérée comme le premier site géologique protégé de France en raison du chaos qu'il présente sur le grès de Fontainebleau. Le premier texte de loi relatif à la protection du patrimoine est la loi du qui créé des commissions départementales chargées de faire l'inventaire des sites et monuments naturels possédant un caractère esthétique qu'il est nécessaire de sauvegarder. Les sites considérés comme tels sont protégés par cette loi de telle sorte que la modification ou la destruction de l'état et de l'aspect des lieux est interdite sans l'autorisation spéciale de la commission départementale et l'approbation du ministère. Ainsi, l'île de Bréhat est le premier site à être classé en 1907, suivi par les sites des cascades de Gimel en Corrèze et de la source du Lison dans le Doubs[n 11]. Dans les 24 ans qui suivirent l'entrée en vigueur de cette loi, plus 589 sites divers sont classés, non pas pour des raisons scientifiques, mais pour leur caractère pittoresque[45] - [46].

La loi du améliore la loi de 1906 ; elle permet le classement des sites sans l'autorisation de leurs propriétaires et introduit la notion de « site inscrit », qui permet la mise en place d'une instance de classement veillant à éviter les dégradations du site pendant la durée du traitement de son dossier de classement. L'intérêt des sites évolue un peu avec un classement effectué en fonction d'un caractère particulier artistique, historique, légendaire, pittoresque ou scientifique ; mais l'intérêt premier reste culturel avant d'être scientifique. De plus, ce classement évolue vers de grands ensembles paysagers, tandis que les sites classés par la loi de 1906 étaient des sites ponctuels. L'administration contrôle dès lors les travaux effectués sur ces sites en accordant des autorisations[45] - [46].

Loi de 1976

La notion de patrimoine naturel apparaît dans la législation avec la loi relative à la protection de la nature du . La protection du patrimoine naturel est surtout du fait de la communauté biologique, plus impliquée dans cette action que la communauté géologique. Ainsi, si la loi de 1976 concerne également les « sites géologiques, géomorphologiques et spéléologiques remarquables », la préservation de ces sites doit présenter « un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie ». Cette loi permet la mise en place de réserves naturelles nationales qui protègent le patrimoine naturel, cependant sur les 164 réserves créées sur les 30 ans qui ont suivi l'application de cette loi, seules 12 ont été créées sur des critères principalement géologiques. Cependant, la plupart des réserves créées selon des critères biologiques présentent également un intérêt patrimonial géologique[47].

La reconnaissance du patrimoine géologique au même niveau que le patrimoine biologique n'apparaît dans la loi qu'en 2002 avec la nouvelle définition du patrimoine naturel de l'article L411-5 du code de l'environnement[48] - [49] :

« On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. »

Mise en place d'un inventaire du patrimoine géologique

En 1998, le ministère de l'environnement créé la Conférence permanente du patrimoine géologique (CPPG) qui rassemble plusieurs organismes officiels nationaux (le Bureau des recherches géologiques et minières, la Société géologique de France, le Muséum national d'histoire naturelle, des réserves naturelles nationales, des musées…). Depuis le début des années 2000, la CPPG est chargée par l'État de mettre en œuvre la conception d'un inventaire du patrimoine géologique français. La démarche de réalisation de cet inventaire est la même que celle empruntée pour la mise en place des ZNIEFF. L'inventaire se réalise à l'échelle régionale par le biais des DIREN ; la réalisation de l'inventaire est officiellement lancée en avec comme priorité de faire en premier l'inventaire du patrimoine géologique de surface[48]. La Bretagne fait figure de pionnière en France en établissant un inventaire des sites d'intérêt géologique dès 1994 ; ces travaux ont ensuite été réutilisés et actualisés durant la période 2003 – 2007, créant un document faisant la synthèse du patrimoine géologique de la région et de l'intérêt de sa conservation[47].

Utilisation industrielle du sous-sol

De plus en plus, le stockage géologique est envisagé dans le but de confiner certains déchets dangereux produits par l'homme, et ainsi protéger les populations. Les déchets chimiques et nucléaires sont pris en compte au titre de Chemical pollution and the release of novel entities (« Pollution chimique et le rejet de nouvelles entités ») dans le cadre des limites planétaires[50], reconnues par la France[51]. Selon l'Agence internationale de l'énergie, contenir la « hausse moyenne des températures [...] à 1,7°C » passe nécessairement par l'augmentation significative des capacités de captage et de stockage du CO2 (voir Gisement de gaz de Lacq : Site pilote pour la séquestration du CO2) et la production d'un mix électrique décarboné[52], auquel contribue le nucléaire dans le pays. Aussi un centre de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde Cigéo est-il prévu dans le Grand Est.

La seule décharge souterraine de France, StocaMine est située dans le Grand Est. On trouve également des décharges souterraines non officielles, telles le gouffre de Jardel en Bourgogne-Franche-Comté et les puits de l'ancienne exploitation de pétrole de Pechelbronn dans le Grand Est.

Notes et références

Notes

- Leur pendage varie de 1 à 5°.

- Le bassin vocontien est constitué de dépôts sédimentaires marno-calcaires (alternance selon les variations d'apport des boues argileuses des continents, l'apport calcaire provenant de la décarbonatation de ces boues et de l'activité des micro-organismes à test calcaire), provenant du Massif central et du domaine germanique de la chaîne hercynienne, et qui se sont accumulés dans une vaste cuvette sous-marine de la Téthys alpine. Cf Jean-Gabriel Bréhéret, L'Aptien et l'Albien de la Fosse vocontienne (des bordures au bassin), Société géologique du Nord, , p. 1.

- Série sédimentaire déposée pendant le rifting.

- Série sédimentaire déposée après le rifting.

- Subdivision du rift ouest-européen constitué de trois grands fossés parallèles : le fossé de la Limagne, le fossé de Roanne et le fossé de la Bresse.

- Il s'agit de plis dont la formation est contemporaine à la sédimentation.

- Le volcan bouclier de La Réunion a donc une hauteur totale de plus 7 000 m, partagée entre 4 000 m immergés et 3 000 m émergés.

- L'activité du piton des Neiges était cependant en déclin depuis déjà 200 000 ans.

- L'âge précis de la marge n'est pas connu, il est estimé au Callovien.

- Série sédimentaire déposée avant le rifting.

- La protection de la source du Lison faisait affaire depuis 1901, menacée par un captage industriel.

Références

- (en) Jean-François Ritz et al., « New perspectives in studying active faults in metropolitan France: the “Active faults France” (FACT/ATS) research axis from the Resif-Epos consortium », Comptes Rendus. Géoscience, t. 353, no S1, , p. 381-412 (DOI 10.5802/crgeos.98).

- Hervé Jomard et al, « The SISFRANCE database of historical seismicity. State of the art and perspectives », Comptes Rendus. Géoscience, vol. 353, no S1, , p. 257-280 (DOI 10.5802/crgeos.91).

- (en) Jean-François Ritz et al., « New perspectives in studying active faults in metropolitan France: the “Active faults France” (FACT/ATS) research axis from the Resif-Epos consortium », Comptes Rendus. Géoscience, t. 353, no S1, , p. 381-412 (DOI 10.5802/crgeos.98).

- Hervé Jomard et al, « The SISFRANCE database of historical seismicity. State of the art and perspectives », Comptes Rendus. Géoscience, vol. 353, no S1, , p. 257-280 (DOI 10.5802/crgeos.91).

- (en) Jean-François Ritz et al., « New perspectives in studying active faults in metropolitan France: the “Active faults France” (FACT/ATS) research axis from the Resif-Epos consortium », Comptes Rendus. Géoscience, t. 353, no S1, , p. 381-412 (DOI 10.5802/crgeos.98).

- Hervé Jomard et al, « The SISFRANCE database of historical seismicity. State of the art and perspectives », Comptes Rendus. Géoscience, vol. 353, no S1, , p. 257-280 (DOI 10.5802/crgeos.91).

- Géologie de l’Europe, Encyclopaedia Universalis, (lire en ligne), p. 5.

- BRGM, « Les régions géologiques en France métropolitaine », sur http://www.metstor.fr/, (consulté le ).

- « Lithothèque de Normandie -Briovérien », sur Université de Caen.

- Flageollet 2008, p. 76.

- Flageollet 2008, p. 77.

- B. Papion, « Aperçu de la géologie du Bassin Aquitain : Structure et histoire simplifiées », sur http://sigesaqi.brgm.fr/, SIGES Aquitaine, (consulté le ).

- « Aquitaine Sortie des Eaux », sur http://www.cap-sciences.net/, (consulté le ).

- BRGM, « Les bassins sédimentaires français », sur http://www.metstor.fr/, (consulté le ).

- Guennoc et al. 2000, p. 75 – 76.

- Association des sédimentologistes de France, Dynamique et méthodes d'étude des bassins sédimentaires, Paris, Éditions Technip, , 443 p. (ISBN 2-7108-0543-X, BNF 35013415, présentation en ligne, lire en ligne), p. 288.

- univ-montp2.fr.

- Sommaruga 2000, p. 18.

- CNRS, « Le fossé du Rhin, un océan avorté », sur http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/accueil.html, (consulté le ).

- Guennoc et al. 2000, p. 84 – 85.

- Sonia Doucet, André Giret, Dominique Weis et James Scoates, « Les îles Amsterdam et Saint-Paul », Géologues, no 137, , p. 10-15 (lire en ligne).

- Guennoc 2012, p. 18.

- BRGM, « Le BRGM Nouvelle-Calédonie », sur http://www.brgm.fr/, (consulté le ).

- André Giret, Dominique Weis, Xiaoxi Zhou, Jean-Yves Cottin et Sylvie Tourpin, « Les îles Crozet », Géologues, no 137, , p. 15-23 (lire en ligne).

- André Giret, Dominique Weis, Michel Grégoire, Nadine Mattielli, Bertrand Moine, Gilbert Michon, James Scoates, Sylvie Tourpin, Guillaume Delpech, Marie-Christine Gerbe, Sonia Doucet, Raynald Ethien et Jean-Yves Cottin, « L'archipel de Kerguelen : les plus vieilles îles dans le plus jeune océan », Géologues, no 137, , p. 15 – 23 (lire en ligne).

- IPGP, « Formation du point chaud de l'île de la Réunion », sur http://www.ipgp.fr/, (consulté le ).

- IPGP, « Le Piton de la Fournaise - Réunion », sur http://www.ipgp.fr/, (consulté le ).

- Guennoc 2012, p. 16.

- Sylvie Rouat, « La science met le cap sur les îles Éparses », Sciences et avenir, , p. 8 – 14 (lire en ligne).

- IRD, « Sols de Guyane », sur http://miruram.mpl.ird.fr/valpedo/miruram/index.html, (consulté le ).

- Guennoc 2012, p. 21.

- René-Pierre Ménot, Anne Pelletier, Olivier Monnier, Jean Jacques Peucat et André Giret, « Le craton de Terre Adélie – George V Land, East Antarctique : un témoin du supercontinent Rodinia », Géologues, no 137, , p. 52-57 (lire en ligne).

- Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein, Paléoclimatologie. Enquête sur les climats anciens, EDP Sciences, (lire en ligne), p. 115.

- Maurice Renard, Yves Lagabrielle, Erwan Martin, Marc de Rafélis Saint Sauveur, Éléments de géologie, Dunod, (lire en ligne), p. 458.

- (en) Philippe Matt, « Tectonics and plate tectonics model for the Variscan belt of Europe », Tectonophysics, vol. 126, nos 2–4, , p. 329-374 (DOI 10.1016/0040-1951(86)90237-4).

- (en) H.-J. Behr, W. Engel, W. Franke, P. Giese, K. Weber, « The Variscan Belt in Central Europe: Main structures, geodynamic implications, open questions », Tectonophysics, vol. 1–2, no 1984, , p. 15-40.

- Denis Mercier, Géomorphologie de la France, Dunod, (lire en ligne), p. 3-4.

- Denis Mercier, op. cit., p. 144.

- Gilles Merzeraud, Stratigraphie séquentielle, De Boeck Supérieur, (lire en ligne), p. 21-27.

- (en) Nicholas Rast, « Tectonic implications of the timing of the Variscan orogeny ». In: Harris A. L. & Fettes D. J. (eds), The Caledonian-Appalachian Orogen, Geological Soc, 38, 1988; 585-595.

- Denis Mercier, op. cit., p. 3.

- Henry de Lumley, Jean Guilaine, La Préhistoire française, Éditions du CNRS, , p. 511.

- BILLET Ph. (2002). - La protection du patrimoine géologique, guide juridique. - Les cahiers techniques, 67. - Ed. ATEN, Montpellier, 148p.

- De Wever et Cornée 2010, p. 6 – 7.

- Max Jonin et Jacques Avoine, « Sites classés et patrimoine géologique », Géologie de la France, no 1, , p. 19 – 23 (ISSN 1638-5977, résumé, lire en ligne).

- Catherine Bergeal, « Géologie, paysages et sites classés », Géosciences, BRGM, nos 7/8, , p. 10 – 17 (ISSN 1772-094X, lire en ligne).

- Jacques Avoine et Max Jonin, « Réserves naturelles et patrimoine géologique », Géologie de la France, no 1, , p. 11 – 17 (ISSN 1638-5977, résumé, lire en ligne).

- De Wever et Cornée 2010, p. 9.

- « Article L411-5 », Code de l'environnement, sur http://www.legifrance.gouv.fr/, (consulté le ).

- (en) « The nine planetary boundaries » [« Les neuf limites planétaires »], sur Stockholm Resilience Centre (en).

- « L'environnement en France 2019 » [PDF], sur Commissariat général au développement durable, p. 148 à 153.

- « Réchauffement climatique : les 4 « piliers » de l'AIE pour continuer à croire aux objectifs de la COP21 », sur connaissancedesenergies.org, .

Voir aussi

Bibliographie

- Christiane Sabouraud, Guide de la géologie en France, Belin, , 815 p. ;

- Jean Dercourt, Géologie et géodynamique de la France : Outre-mer et européenne, Paris, Dunod, coll. « Sciences Sup », (réimpr. 1998), 3e éd. (1re éd. 1996), 336 p., 19,5 cm x 27 cm (ISBN 2-10-006459-2, présentation en ligne) :

- p. 243 – 244.

- p. 257 – 258 – 262 – 270.

- p. 274 – 276.

- p. 172.

- p. 154 – 156.

- p. 110.

- p. 111.

- p. 115.

- p. 121 – 122.

- p. 31 – 33.

- p. 39 – 40.

- p. 19.

- p. 12.

- p. 4.

- p. 5.

- p. 317.

- p. 318 et 319.

- p. 320.

- p. 310 – 312.

- p. 46 – 47.

- p. 322 – 323.

- Pascal Richet, Jean-Yves Cottin, Joël Dyon, René Maury et Nicolas Villeneuve, Guide des volcans d'Outre-mer, Saint-Étienne, BRGM éditions & Éditions Belin, coll. « Guides savants », , 1re éd., 496 p., 13 cm x 22 cm, couverture couleur (ISBN 978-2-7159-0999-1 et 978-2-7011-4510-5, présentation en ligne) :

- p. 390.

- p. 394.

- p. 397.

- p. 401 – 402.

- p. 421.

- p. 259.

- p. 195 – 196.

- Laurent Michon, Dynamique de l'extension continentale : Application au Rift Ouest-Européen par l'étude de la province du Massif Central, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, , 266 p. (lire en ligne)

- p. 10.

- p. 150.

- p. 145 – 146.

- p. 151.

- p. 72.

- p. 40 à 69.

- p. 73 – 74.

- (en) Anna Sommaruga, Géologie du Jura central et du bassin molassique : nouveaux aspects d'une chaîne d'avant-pays plissée et décollée sur des couches d'évaporites [« Geology of the central Jura and the molasse basin : new insight into an evaporite-based foreland fold and thrust belt »], Neuchâtel, Société neuchâteloise des Sciences naturelles, , 195 p. (ISBN 2-88347-001-4, présentation en ligne, lire en ligne) : thèse de doctorat ;

- Jean-Claude Flageollet, « Morpho-structures vosgiennes », Géomorphologie : relief, processus, environnement, Groupe français de géomorphologie, no 2, , p. 75-86 (ISSN 1957-777X, DOI 10.4000/geomorphologie.6133, résumé, lire en ligne) ;

- [Guennoc et al. 2000] Pol Guennoc, Christian Gorini et Alain Mauffret, « Histoire géologique du golfe du Lion et cartographie du rift oligo-aquitanien et de la surface messinienne », Géologie de la France, BRGM & SGF, no 3, , p. 67–97 (ISSN 1638-5977, résumé, lire en ligne) ;

- [Elmi & Babin 2012] Pol Guennoc, Pierre Nehlig et Walter Roest, « Diversité géodynamique de l'Outre-mer français », Géodynamique, (ISBN 978-2-10-057595-4, présentation en ligne, lire en ligne) ;

- P. De Wever et A. Cornée, « Un inventaire du patrimoine géologique pour la France », Géologie de la France, no 1, , p. 5–10 (ISSN 1638-5977, résumé, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Site du BRGM ;

- « Revue Géologie de la France », BRGM ;

- B. Van Vliet-Lanoë, « Évolution morphotectonique récente du bassin houiller Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de l'Europe de l'ouest », sur http://www.eau-artois-picardie.fr/, Université des Sciences et Technologies Lille I, ;

- Les pages Patrimoine géologique du Muséum National d'Histoire Naturelle ;

- BRGM: Carte géologique image de la France au million et sa légende ;

- Carte géologique à différentes échelles.