Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva (/luˈiz iˈnasju ˈlulɐ dɐ ˈsiwvɐ/[1] ), souvent appelé « Lula » ou « Lula da Silva », est un homme d'État brésilien, né le à Caetés (Brésil). Figure historique du Parti des travailleurs (PT), il est président de la république fédérative du Brésil de 2003 à 2011 et depuis 2023.

| Luiz Inácio Lula da Silva | ||

.jpg.webp) Portrait officiel de Luiz Inácio Lula da Silva (2023). | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Président de la république fédérative du Brésil | ||

| En fonction depuis le (6 mois et 1 jour) |

||

| Élection | ||

| Vice-président | Geraldo Alckmin | |

| Gouvernement | Lula III | |

| Prédécesseur | Jair Bolsonaro | |

| – (8 ans) |

||

| Élection | ||

| Réélection | ||

| Vice-président | José Alencar | |

| Gouvernement | Lula I et II | |

| Prédécesseur | Fernando Henrique Cardoso | |

| Successeur | Dilma Rousseff | |

| Ministre de la Maison civile | ||

| – (1 jour) |

||

| Président | Dilma Rousseff | |

| Gouvernement | Rousseff II | |

| Prédécesseur | Jaques Wagner | |

| Successeur | Eva Chiavon (intérim) Eliseu Padilha |

|

| Député fédéral | ||

| – (4 ans) |

||

| Élection | ||

| Circonscription | São Paulo | |

| Législature | 48e | |

| Groupe politique | PT | |

| Prédécesseur | Carlos Alberto de Carli | |

| Successeur | José Serra | |

| Président du Parti des travailleurs | ||

| – (14 ans, 9 mois et 5 jours) |

||

| Prédécesseur | Parti créé | |

| Successeur | Rui Falcão | |

| Biographie | ||

| Nom de naissance | Luiz Inácio Ferreira da Silva | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Caetés, Pernambouc, Brésil | |

| Nationalité | Brésilienne | |

| Parti politique | Parti des travailleurs | |

| Conjoint | Marisa Letícia Casa (1974-2017) Rosângela da Silva (depuis 2022) |

|

| Profession | Ouvrier métallurgiste | |

| Religion | Catholicisme | |

| Résidence | Palais de l'Aurore, Brasilia | |

|

|

||

|

|

||

|

||

| Présidents de la république fédérative du Brésil | ||

Ouvrier métallurgiste de profession, il participe en 1980 à la fondation du Parti des travailleurs, mouvement d'inspiration socialiste, dans un contexte de grèves et d'opposition à la dictature militaire. Au cours de la décennie, le PT devient une formation de premier plan de la vie politique brésilienne. En 1989, après la fin de la dictature, Lula s'incline au second tour de l’élection présidentielle face à Fernando Collor (PRN), réunissant 47 % des voix. À nouveau candidat en 1994 et 1998, il est éliminé dès le premier tour par Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Finalement élu président de la république fédérative du Brésil lors de l'élection présidentielle de 2002 face à José Serra (PSDB) avec pour colistier à la vice-présidence le centriste José Alencar, il est réélu en 2006 en l'emportant une nouvelle fois sur le candidat du PSDB, cette fois-ci Geraldo Alckmin. Lors de ces scrutins, Lula réunit respectivement 61,3 % et 60,8 % des suffrages exprimés au second tour.

Au palais du Planalto, il met en place des programmes sociaux d'importance – notamment la Bolsa Família et Fome Zero –, améliore sensiblement la situation économique du pays dans la lignée de son prédécesseur et s'implique dans les questions internationales, comme pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ses deux mandats sont également marqués par des scandales politico-financiers qui abîment l'image de son parti et de ses gouvernements. La Constitution lui interdisant de se représenter pour un nouveau mandat consécutif, il apporte son soutien à Dilma Rousseff, qui remporte le scrutin présidentiel de 2010 grâce notamment à la popularité record de Lula.

En 2016, alors qu'il est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras, Lula est nommé ministre de la Maison civile par Rousseff, mais cette nomination controversée est aussitôt suspendue par la justice. Deux ans plus tard, il est condamné à douze ans de prison. Désigné candidat du PT à l'élection présidentielle de 2018, il est emprisonné et déclaré inéligible, avant d'être condamné dans une autre affaire. En 2019, il est libéré à la suite d’un recours. En 2021, le Tribunal suprême fédéral fait état d'une partialité du juge Sergio Moro et annule ses deux condamnations pour « vice de forme ».

Cette décision permet à Lula de se présenter à l’élection présidentielle de 2022, avec son ancien adversaire de droite Geraldo Alckmin à la vice-présidence. Il l’emporte au terme du scrutin présidentiel le plus serré de l’histoire du Brésil, obtenant 50,9 % face au président sortant d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Il est la deuxième personne ayant exercé cette fonction le plus longtemps après Getúlio Vargas et le premier après Vargas à revenir au pouvoir. Cependant, sa coalition est très minoritaire à la suite des élections parlementaires concomitantes.

Après avoir formé un gouvernement avec le « grand centre » et fait face à l'invasion de la place des Trois Pouvoirs, il axe sa politique sur les questions environnementales tout en temporisant par rapport à ses promesses de campagne, suspend la privatisation de compagnies publiques et augmente le salaire minimum. À l'international, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, il condamne l'invasion russe mais refuse de sanctionner cette dernière ou de livrer des armes à l'Ukraine, et demande à celle-ci de renoncer à la Crimée, plaidant pour une paix négociée.

Situation personnelle

Origines

Né le (officiellement le [2]) dans le village de Caetés (État du Pernambouc, région Nord-Est), il est le septième et avant-dernier enfant d'Aristides Inácio da Silva (1913-1978) et d'Eurídice Ferreira de Mello (1915-1980), connue sous le nom de Lindu, un couple d'agriculteurs analphabètes[3]. Sa mère est particulièrement pieuse et descend de grands-parents italiens[4].

Conformément à la tradition des pays lusophones, il reçoit comme double nom l'un des deux noms de sa mère, « Ferreira », suivi de l'un des deux noms de son père, « [da] Silva » : il est donc déclaré à sa naissance « Luiz Inácio Ferreira da Silva ». Comme de nombreux « Luiz » du Nord-Est, il est surnommé « Lula », qui signifie calamar en portugais. En 1982, il intègre ce surnom à son nom de famille sur les registres de l'état civil, omettant désormais le nom de sa mère : son nom complet devient ainsi « Lula da Silva ». Son surnom officialisé sert à le désigner de façon abrégée, le patronyme « [da] Silva » étant extrêmement courant[5].

Jeunesse

Sa famille est de condition très modeste, peinant notamment à avoir accès à l'eau potable. Occupée par l'éducation de ses enfants, la mère de Lula accepte de se faire aider dans les tâches ménagères par l'une de ses cousines, alors adolescente, Valdomira Ferreira de Góis, surnommée « Mocinha ». Cette dernière devient la maîtresse de son mari Aristides, dont elle tombe enceinte en 1945, en même temps que Lindu[4] - [6].

Cette même année, à quelques jours de la naissance de Luiz, au prétexte de fuir la misère de la campagne de sa région natale du Nord-Est (Nordeste), Aristides Inácio da Silva part s'engager comme docker dans le port de Santos, à 70 km de São Paulo, d'où il envoie de l'argent à Lindu, qui bénéficie en outre de l'aide de son frère Sérgio. Aristides emmène avec lui Mocinha, avec qui il aura dix enfants[7].

En 1950, à l’âge de cinq ans, Lula rencontre pour la première fois son père, revenu dans le Nord-Est avec deux fils nés de sa relation avec Mocinha. Son père met de nouveau Lindu enceinte, avant de quitter rapidement le foyer pour retourner dans le Sud-Est[4]. Élevé avec ses frères et sœurs ainsi que des cousins, Lula est particulièrement proche de son frère aîné de quatre ans José, dit Frei Chico, qui l’initiera au syndicalisme[4].

Alors que le climat est devenu particulièrement rude dans le Nord-Est, Lindu rejoint son mari au port de Santos en décembre 1952, après treize jours de voyage (connu sous le nom de « pau-de-arara »). Les conditions de vie de la famille s'améliorent mais Aristides, qui partage sa vie entre ses deux femmes, devient arbitraire, alcoolique et violent. Lindu met au monde des jumeaux, qui meurent quelques jours après leur naissance[6].

En raison du caractère de son époux, Lindu décide finalement de le quitter et de s'installer avec ses enfants dans une maison en bois située près de la mer, avant de déménager à Vila Carioca, un quartier de la ville de São Paulo, en 1955[6]. Lula et son frère Frei Chico vivent quelque temps avec leur père, au sein de leur deuxième famille. Par la suite, Lula ne revoit presque plus Aristides, enterré indigent, et n’apprend sa mort que quelques jours après l’enterrement[8].

Vie privée et familiale

En 1969, Lula épouse Maria de Lourdes da Silva, une ouvrière du Minas Gerais, sœur de son meilleur ami, Jacinto Ribeiro dos Santos. Peu cultivée, celle-ci se montre réticente à son engagement syndical[6]. En 1971, ayant contracté une hépatite avant la fin de sa grossesse, elle meurt des suites d’une césarienne, décidée par les médecins pour tenter de sauver la mère et l’enfant[6].

Carrière et syndicalisme

Formation et débuts

Dans l'État de São Paulo, lorsque les deux familles de son père vivent ensemble, Lula effectue ses études au ‘’Grupo Escolar Marcílio Dias’’, malgré les réticences de son père.

« Sérieux mais parfois imprévisible », selon les termes de sa biographe Denise Paraná, Lula, tout comme sa fratrie, aide ses parents à subvenir à leurs besoins : il est d’abord vendeur à la criée dès l’âge de huit ans, puis effectue des petits travaux dans la rue (vendeur de nourriture, cireur de chaussures...) et devient livreur pour un pressing à 12 ans. En 1960, il décroche son premier emploi officiel, celui de téléphoniste pour les Magasins généraux Colúmbia, mais il se montre trop timide pour un tel poste[6] - [9].

Toujours en 1960, à 15 ans, Lula commence à suivre les cours du Service national d’apprentissage industriel (SENAI), puis devient apprenti mécanicien dans l’entreprise métallurgiste Parafusos Marte. En 1962, alors qu’il effectue un stage, il s’enfuit lors d’un mouvement de grève qui fait des blessés[6]. L’année suivante, en 1963, il obtient son diplôme de tourneur-mécanicien au SENAI. En 1964, alors qu’il est embauché pour les veilles de nuit à l’usine Independência Metalúrgica, il travaille sur une fraiseuse lorsqu'un boulon cède et une presse vient s’écraser sur sa main, sectionnant une partie de son auriculaire gauche. Un médecin du travail ordonne alors son amputation du doigt. Cet accident lui vaut d’être indemnisé à hauteur de 350 000 cruzeiros, ce qui lui permet notamment d’acheter un terrain à la périphérie de São Paulo[6] - [10] - [11].

Engagement syndical

Dans les années 1960, le Brésil connaît un boom économique, mais qui ne profite pas à la classe ouvrière. D'abord peu politisé, Lula s'engage dans le syndicalisme après un drame familial : la mort de sa femme en couches, avec leur premier enfant. Dévasté, il s'immerge dans l’action syndicale pour tenter d’oublier sa tragédie personnelle[12].

En 1967, ouvrier chez Indústrias Villares à São Bernardo do Campo, il adhère au Syndicat de la métallurgie, sous l’impulsion de son frère Frei Chico, militant au Parti communiste brésilien (PCB). En 1969, il devient secrétaire général suppléant du syndicat de São Bernardo do Campo et Diadema[6]. Il accède à la présidence du syndicat en 1975[13].

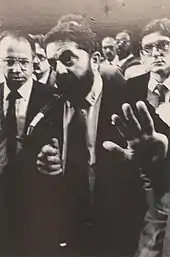

Ses talents d'orateur et de négociateur sont remarqués et il s'impose comme une figure du syndicalisme brésilien, avec son épaisse barbe et ses cheveux en bataille. L'entreprise Volkswagen collabore avec la dictature militaire en lui transmettant des informations sur Lula et d'autres dirigeants syndicaux[14].

Ses prises de position lui valent alors quelques brefs séjours en prison sous le régime militaire. Sur sa première arrestation, il affirme avoir eu peur d'être « liquidé » par le pouvoir en place alors que son arrestation n'était pas officielle. Frei Beto ayant assisté à son arrestation chez lui et ayant appelé Dom Paulo, la nouvelle se diffusa rapidement à la radio[15].

Parcours politique

Lancement du Parti des travailleurs

Luiz Inácio Lula da Silva décide de passer du syndicalisme à la politique en 1980 en fondant le Parti des travailleurs (Partido dos Trabalhadores), à une époque où le général João Figueiredo préparait lentement le pays au retour de la démocratie.

En 1982, il est une première fois candidat au poste de gouverneur de l'État de São Paulo, puis il commence à constituer ses propres réseaux d'influence en faisant élire ou nommer des militants de son parti dans les mairies, au parlement et dans les sphères des affaires de l'État.

En 1985, d'immenses manifestations populaires obligent le général João Figueiredo à rendre le pouvoir, et un civil, Tancredo Neves est élu président de la République, mais meurt 4 mois après son élection. Le vice-président José Sarney le remplace à la présidence et il impose un programme d'austérité économique et introduit une nouvelle monnaie pour tenter de contenir une inflation galopante qui se montera à 1000 % en 1989.

En 1986, Lula est élu député et rentre au Congrès. Il participe à la Constitution, mais renonce peu après.

Le , une nouvelle Constitution plus démocratique est promulguée en remplacement de celle de 1969. Elle établit un régime présidentiel et le suffrage universel avec vote obligatoire. Elle met en place un Sénat (81 sénateurs élus pour huit ans), et une Chambre des députés (503 députés élus pour quatre ans).

Figure de l’opposition de gauche

En , se déroulent les premières élections démocratiques depuis trente ans. Lula se présente pour la première fois à la présidence de la République. À cette occasion, il décide de changer son image pour avoir plus de chance de réussite : il taille sa barbe et se fait refaire les dents. Cependant, il perd face à Fernando Collor de Mello, candidat soutenu par la plupart des médias et dont le budget de campagne atteint les 100 millions de dollars[16], qui devient le premier président de la République réellement élu par le peuple après 1960.

En 1994, le Brésil met en œuvre un nouveau plan d'austérité économique pour pallier les conséquences de la récession mondiale. Lula se présente une deuxième fois à la présidence. Fernando Henrique Cardoso est élu président de la République avec 54,3 % des suffrages exprimés, contre 27 % à Lula.

De violents affrontements éclatent entre 1995 et 1996 entre les propriétaires terriens et les sans-terres. Le président Fernando Henrique Cardoso fait alors redistribuer 1 000 km2 de terres de riches domaines privés pour les donner à plus de 3 600 familles pauvres, et autorise la reprise de terres attribuées aux Indiens.

En 1998, Lula se présente une troisième fois à la présidence, mais il est battu dès le premier tour. Son échec peut s'expliquer par un discours perçu comme trop radical et par la forte popularité du gouvernement sortant, qui bénéficie notamment d'une bonne situation économique. Confronté à un rejet important des « élites » économiques et d'une partie des classes moyennes, le Parti des travailleurs modère par la suite ses positions sur les thèmes du remboursement de la dette extérieure, de la réforme agraire, ou encore des traités de libre-échange[17].

Élection et investiture

Le , Luiz Inácio Lula da Silva est élu président de la République au second tour de l’élection présidentielle, face à José Serra. Son colistier à la vice-présidence est le centriste José Alencar. Il prend ses fonctions le .

Politique économique

Premier président brésilien de gauche, chantre de la démocratie participative expérimentée à Porto Alegre, il ne remet pas en question la rigueur budgétaire des années précédentes mise en œuvre par son prédécesseur, Fernando Henrique Cardoso, et accepte le code de conduite du Fonds monétaire international (FMI). Il est confronté à la difficulté de mettre en œuvre ses ambitions et aux espoirs qu'il a soulevés auprès de ceux qui l'ont soutenu et espèrent de lui des emplois, des écoles, une couverture sociale généralisée, l'amélioration du service public de l'éducation et de la santé. Lula poursuit la politique exigée par le FMI tout en militant, avec l'Argentine, pour un assouplissement. Il choisit comme ministre de l'Économie Antonio Palocci, ancien trotskiste converti à l'économie du marché, pour renforcer la crédibilité du Brésil et attirer les investissements étrangers.

Cependant, dans les rangs du PT autant que dans les populations des favelas, du Nordeste et dans les usines, l'impatience gronde, les méfiances s'accumulent et les premiers mouvements sociaux se font jour, menés par le Mouvement des sans-toit et le Mouvement des sans-terre. Les appels à la mise en œuvre de ses promesses électorales se multiplient. Fin 2003, les objectifs fixés par le FMI ayant été atteints, Lula annonce que la période de rigueur est arrivée à son terme. La reprise économique se confirme au Brésil à la fin du premier semestre 2004, avec l'augmentation de la production industrielle et la baisse du chômage.

Politique sociale

En 2003, Lula lance la « Bolsa Família », un programme d'allocations familiales considéré comme le principal pilier de sa politique de lutte contre la pauvreté. Le revenu des plus pauvres progresse de 14 % en 2004, la Bolsa Familia comptant selon les estimations pour les deux tiers de cette croissance[18]. En 2004, il lance le programme des « pharmacies populaires », destinées à rendre accessible aux plus défavorisés les médicaments jugés essentiels. En 13 ans d'existence du programme (supprimé par le gouvernement conservateur de Michel Temer en 2017), 43 millions de Brésiliens en bénéficieront[19]. En 2006, les disparités de revenus au Brésil sont ramenées à leur plus bas niveau depuis 1960 selon une étude de l'ONU[18], mais restent néanmoins très élevées[20].

Il met en place le programme Fome Zero (« Faim zéro »), qui permet aux familles indigentes l’accès aux produits alimentaires de base, par le biais d’aides sociales[20]. À l'été 2007, il débloque 2,6 milliards d'euros pour améliorer les conditions de vie dans les favelas (collecte d'eaux usées, raccordement à l'eau potable, à l'électricité, goudronnage des principales voies d'accès). La priorité est donnée aux grandes agglomérations urbaines, où les problèmes de logement et de violence sont cruciaux. Plus de 12 millions de Brésiliens vivent alors dans des favelas, en périphérie des villes, et seulement 53 % des domiciles brésiliens sont raccordés aux égouts.

Lula lance un programme d'aides au logement nettement supérieur par son ampleur aux politiques développées jusqu'alors. Plus de 15 milliards d'euros sont investis pour l'assainissement des eaux et l'urbanisation des favelas, et plus de 40 milliards dans le logement. En priorité, le gouvernement se propose de reloger les populations pauvres qui occupent les « zones à risques », sujettes aux inondations ou aux éboulements de terrains, puis d'étendre le réseau électrique, de lancer des travaux d'aménagement des rues et d'amélioration de l'habitat précaire. Le gouvernement entreprend de démocratiser l'accès au crédit immobilier[21].

Durant sa présidence, quelque trente millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté[22]. La malnutrition a reculé de 70 % et la mortalité infantile de 47 %. En reconnaissance de ses résultats, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) lui décernent en le titre de « champion mondial dans la lutte contre la faim »[23].

Questions sociétales

Dans un pays marqué par les inégalités raciales, Lula crée en 2003 un secrétariat d'État à la Promotion de l'égalité raciale. Plusieurs de ses nominations visent par ailleurs à promouvoir des personnalités noires ou métisses : Gilberto Gil devient ministre de la Culture, Marina Silva ministre de l'Environnement et Joaquim Barbosa juge au Tribunal suprême fédéral. Sous l'impulsion du PT et de mouvements noirs, le Sénat adopte en 2010 le « statut de l'égalité raciale »[24]. En , Lula fait durcir les conditions d'acquisition d'armes à feu[25]. En , le principe d'interdiction de ces armes est rejeté par référendum[26].

Il signe, le , le décret lançant le troisième programme national des droits de l'homme, qui prévoit l'adoption de quelque 500 mesures et le vote de 27 lois nouvelles, ainsi que la création d'une Commission de réconciliation concernant la période de la dictature militaire (1964-1985)[27]. L'armée s'est opposée à la création de cette commission, deux des trois commandants militaires ayant menacé de démissionner, conjointement avec le ministre de la Défense Nelson Jobim[28]. Le ministre chargé du Secrétariat des droits de l'homme, Paulo Vannuchi, ami de 30 ans de Lula, a lui aussi menacé de démissionner si le Programme des droits de l'homme était vidé de son contenu. On estime à environ 400 le nombre de victimes (morts et disparus) de la dictature, aucun procès n'ayant eu lieu, contrairement aux autres pays du Cône sud affectés par la « guerre sale »[28].

En matière de protection de l’environnement, la création de zones de conservation et de réserves indigènes entraîne une diminution substantielle de la déforestation à partir de 2004[29].

Relations internationales

.JPG.webp)

Tout en conservant des relations étroites avec les États-Unis, il rompt avec l'alignement traditionnel du Brésil sur Washington. Il se rapproche notamment du Venezuela et de l'Amérique centrale, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le Brésil accueille ainsi pour la première fois, en , un sommet Amérique latine-pays arabes, et reconnaît la Palestine en 2010[30].

Il favorise l'intégration régionale, interdisant à son gouvernement la conduite agressive réclamée par la presse. Selon lui, « le Brésil a tout intérêt à avoir des voisins solides, et non pas appauvris et fragilisés par des crises sociales et politiques ». En , il qualifie de « souveraine » la décision du président bolivien Evo Morales de nationaliser les champs de gaz boliviens exploités par Petrobras, alors que d'autres exigent l’envoi de troupes brésiliennes pour riposter contre le gouvernement bolivien. Il met également fin à la vieille dispute avec le Paraguay en acceptant de revoir les termes de l’exploitation du barrage d'Itaipu[30].

Il milite pour la réforme du Fonds monétaire international (FMI), au sein duquel les grands pays émergents ont peu de droits de vote comparé à leur contribution économique. En 2008, douze pays latino-américains constituent à Brasilia l'Unasur pour se substituer à l'OEA et à la domination exercée par les États-Unis sur cette organisation[30]. S'opposant au consensus de Washington, alors en vigueur dans la plupart des grandes institutions internationales, il signe avec Néstor Kirchner le consensus de Buenos Aires l'année de sa prise de fonction.

Il s'oppose aux États-Unis lors du coup d'État de 2009 au Honduras en exigeant le rétablissement de Manuel Zelaya à la présidence, jusqu’à la fin de son mandat. Celui-ci trouve refuge à l'ambassade brésilienne[30].

Réélection en 2006

Briguant un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2006, Lula part largement favori face à Geraldo Alckmin, candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB). Selon les sondages, l'action de Lula est jugée positivement pour son action contre la faim et la pauvreté, mais parait plus mitigée dans les domaines de la violence et de la corruption.

La campagne est marquée par le scandale des mensualités, un système de détournement de fonds publics pour l'achat de votes et de soutiens de parlementaires à l’action de Lula entre 2003 et 2005. La direction du Parti des travailleurs est poussée à la démission, tandis que Lula doit remplacer son ministre des Finances, Antonio Palocci. En 2012, la Cour suprême du Brésil confirmera l'existence de ce système et condamnera plusieurs personnalités du PT[31] - [32].

Le , après un résultat de premier tour jugé décevant, Lula est réélu au second tour avec 60,8 % des suffrages.

Popularité et oppositions

Très populaire parmi les Brésiliens vivant en ville, il suscite néanmoins la méfiance des médecins, des petits chefs d'entreprise et de la classe moyenne supérieure[33]. Si l'action de Lula a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté, ses opposants font valoir qu'il a pour ce faire massivement augmenté les dépenses publiques, ce qui pénalisera les finances du Brésil après son départ de la présidence[33].

Il quitte la présidence avec un taux de popularité atteignant 87 % selon l’institut Ibope[34]. Malgré une satisfaction générale quant à son action, une majorité de la population se déclare insatisfaite de sa politique en matière de santé et de sa politique fiscale[35].

Départ de la présidence

Alors qu'il ne peut briguer un troisième mandat consécutif, sa chef de cabinet et « protégée » Dilma Rousseff lui succède le . Au vu de sa popularité, l'hypothèse que Lula retrouve la présidence à l'issue du mandat de Rousseff est évoquée[36]. Désigné personnalité de l'année 2009 par le journal Le Monde, Lula est classé l'année suivante par le Time comme le dirigeant le plus influent au monde[37].

L'hôpital syro-libanais de São Paulo, annonce, en , que Lula est atteint d'une tumeur localisée dans le larynx et qu'il devra subir une chimiothérapie « sous forme ambulatoire[38] ». En , l'hôpital affirme que son cancer du larynx a connu une « rémission complète »[39].

Retour éphémère au gouvernement

_(cropped2).jpg.webp)

Le , devant le risque de délitement de sa majorité parlementaire, Dilma Rousseff le nomme ministre de la Maison civile, la plus haute fonction du gouvernement[40].

Cette nomination entraîne les huées de participants à son investiture au palais présidentiel et la protestation d'une grande partie de la classe politique brésilienne[41]. Une demi-heure après sa nomination, la justice suspend en référé sa prise de fonction, considérant que « Dilma Rousseff a commis un délit en nommant Lula ministre pour lui permettre d’échapper à la justice »[42]. Des tribunaux annulent ensuite ces ordonnances mais le lendemain, le , un juge du Tribunal suprême fédéral confirme la suspension de l'entrée de Lula au gouvernement dans l'attente du verdict collégial définitif de la juridiction[43]. Un enregistrement téléphonique entre la présidente Rousseff et Lula rendu public par le juge Sérgio Moro deux jours plus tôt, le , laissait clairement entendre qu'il y avait eu arrangement entre eux deux pour lui éviter la prison[44].

Alors que des chefs d'État sud-américains de gauche (Nicolás Maduro, Evo Morales, Michelle Bachelet et Rafael Correa) lui apportent leur soutien[42] - [45] - [46], les manifestations se succèdent contre le gouvernement à Brasilia et São Paulo, avec parfois des violences[47].

Le , le procureur préconise au Tribunal suprême fédéral d'annuler son entrée au gouvernement[48]. Le 20 du même mois, le Tribunal suprême reporte l'audience prévue pour statuer sur sa nomination[49]. Eva Chiavon assure l'intérim[50]. Après la suspension de Dilma Rousseff, le nouveau président intérimaire, Michel Temer, nomme Eliseu Padilha[51], puis, après la destitution de la présidente, l'audience prévue est définitivement annulée.

Poursuites judiciaires et emprisonnement

À partir de 2011, Lula est mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, notamment pour corruption, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et entrave à l'exercice de la justice[52] - [53] - [54]. L'ancien président se défend d'avoir commis tout acte illégal et affirme que les poursuites dont il fait l’objet sont le résultat de la volonté des « élites » de l'écarter de la course à l’élection présidentielle de 2018[55] - [56]. Dès la réélection de Dilma Rousseff en 2014, Lula laisse en effet connaître son intention de briguer un troisième mandat présidentiel.

.jpg.webp)

La principale affaire le visant s’inscrit dans le cadre du scandale Petrobras. Il est accusé d’être intervenu pour l’attribution de contrats à l’entreprise pétrolière Petrobras en échange de 3,7 millions de reals — dont un luxueux appartement —. En , le juge Sérgio Moro le condamne à neuf ans et six mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent[57]. En appel, en , la peine est portée à douze ans et un mois d’emprisonnement[58] - [59]. Les partisans de Lula et des spécialistes du Brésil remettent en cause le bien fondé juridique de cette condamnation, notamment l’absence de preuve matérielle, dénonçant un parti pris de la justice brésilienne[60] - [59].

Le , dans un contexte de fortes tensions dans le pays, les juges de la Cour suprême rejettent la demande d'Habeas corpus de Lula, ce qui ouvre la voie à son emprisonnement[61]. Le , Lula se constitue prisonnier[62]. Son arrestation répond à une nouvelle jurisprudence, la Constitution brésilienne indiquant pourtant qu'aucun justiciable ne peut être arrêté avant la fin de la procédure[40]. Malgré ses ennuis judiciaires, il est désigné candidat du Parti des travailleurs à l’élection présidentielle de 2018[63]. Les sondages le donnent alors favori du scrutin en le créditant d’environ 30 % à 40 % d'intentions de vote au premier tour[64] - [65] - [66]. Le , à la suite de sa condamnation dans le scandale Petrobras, le Tribunal suprême fédéral prononce son inéligibilité[66]. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies s’était prononcé contre une telle mesure[67]. Le PT est ensuite contraint de désigner Fernando Haddad comme candidat du parti[68] - [69]. Le scrutin présidentiel est finalement remporté au second tour par le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, face à Haddad.

Dans le cadre de l'affaire de le rénovation d'une propriété, en , Lula est condamné à 12 ans et 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment[70]. En avril suivant, sa première peine est réduite à huit ans et dix mois d'emprisonnement[71].

Le journal d'investigation The Intercept affirme, en , que le juge Sérgio Moro — devenu ministre de la Justice de Jair Bolsonaro — et les enquêteurs chargés de l'enquête anticorruption Lava Jato auraient comploté entre eux pour empêcher Lula de se présenter à l'élection présidentielle de 2018[72] - [73]. Le Tribunal suprême fédéral décide alors de reprendre son procès[74].

En , après avoir accompli le sixième de sa peine, Lula rejette tout régime de semi-liberté, déclarant préférer prouver son innocence et estimant qu'accepter la mesure équivaudrait à un aveu de culpabilité[75].

Libération et annulation de ses condamnations

Le , au lendemain du changement par la Cour suprême de la jurisprudence sur l'Habeas corpus, il est libéré, sa condamnation n'étant pas jugée définitive[76]. Il est alors accueilli par plusieurs de ses partisans, dont sa compagne Rosângela da Silva, avec qui il se remarie en 2022[77] - [78]. Il reste mis en examen dans six affaires de corruption[79]. Il est acquitté en décembre pour l'une de ces accusations[80].

En , Edson Fachin, juge au Tribunal suprême fédéral, annule les condamnations visant Lula, estimant que le tribunal de Curitiba n’était pas compétent pour juger les quatre affaires le concernant, celles-ci étant renvoyées devant un tribunal fédéral de Brasilia[81]. En attendant de nouveaux jugements, les droits politiques de Lula sont restaurés et sa candidature à l'élection de 2022 est possible[82]. En , le Tribunal suprême fédéral confirme l’annulation des condamnations[83]. Le Tribunal suprême établit dans un jugement la partialité du juge Sergio Moro, celui-ci s'étant entendu avec des enquêteurs pour faire écarter Lula de l'élection présidentielle de 2018[40].

L'ancien président est en acquitté de sept des onze chefs d'accusation retenus contre lui mais doit encore être jugé dans quatre affaires, plus mineures[40].

Le Comité des droits de l'homme de l'ONU conclut en 2022 que l'enquête ayant conduit Lula en prison en 2016 n’a pas respecté ses droits[84]. L’enquête Lava Jato est désormais considérée comme « le plus grand scandale judiciaire de l’histoire du Brésil »[85]. Des enquêtes ont démontré comment les procédures furent entachées de nombreuses irrégularités et de confusions, révélé des messages compromettants échangés entre les procureurs et le juge Moro en dehors de tout cadre légal, et souligné les motivations politiques de magistrats qui ont instrumentalisé l’enquête afin de neutraliser le Parti des travailleurs[85].

Victoire à l'élection présidentielle de 2022

.jpg.webp)

En 2021, à la suite de l'annulation de ses condamnations judiciaires, Lula da Silva confirme son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2022, vingt ans après sa première élection à la présidence de la République[86]. Il appelle à lancer une procédure de destitution contre le président Jair Bolsonaro, accusé d’interférences dans des affaires judiciaires et critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire de la Covid-19[87].

Comme colistier pour la vice-présidence, il choisit Geraldo Alckmin, un ancien adversaire politique de droite (candidat face à lui au second tour de l'élection présidentielle de 2006) venant de rejoindre le Parti socialiste brésilien pour l'occasion. Ce choix viserait à rassurer les marchés financiers alors que, note la presse, « tout oppose l'ancien métallo Lula, 76 ans, leader historique de la gauche ouvrière, et Geraldo Alckmin, 69 ans, incarnation parfaite de la haute bourgeoisie conservatrice pauliste »[88]. Il s'agirait aussi pour l'ancien président de s'adapter à un système électoral qui n'a jamais permis au Parti des travailleurs de conquérir une majorité au Congrès national, traditionnellement dominé par le « grand centre » (« centrão »), le contraignant à des alliances atypiques pour gouverner[89]. Cette situation rappelle la décision de Dilma Rousseff de prendre Michel Temer comme colistier en 2014, bien que le PMDB de Michel Temer était plus centriste que le PSDB de Geraldo Alckmin[90].

La coalition « Tous ensemble pour le Brésil » (Vamos juntos pelo Brasil), formée de neuf partis soutenant la candidature de Lula, présente un programme axé sur les questions sociales (notamment le pouvoir d'achat) et la protection de l'environnement[91]. Donné largement battu, Jair Bolsonaro multiplie les initiatives dans les semaines précédant le premier tour : hausse des minima sociaux, chèques énergie, baisses d’impôts, pressions sur le groupe pétrolier Petrobras pour revoir ses tarifs à la baisse, conduisant le prix moyen de l’essence à chuter à son plus bas niveau en deux ans[92].

Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le , l'écart entre les deux principaux candidats est plus faible que prévu. L'ancien chef de l'État arrive effectivement en tête, mais, avec 48,4 % des voix exprimées, manque une élection au premier tour annoncée par plusieurs enquêtes d'opinion. Il devance de cinq points Jair Bolsonaro (43,2 %) alors que les derniers sondages donnaient 10 à 15 points de retard à ce dernier. Le scrutin marque une polarisation de la vie politique brésilienne, le score cumulé des autres candidats ne dépassant pas les 10 %[93] - [94].

Le duel entre Lula et Jair Bolsonaro est fixé au 30 octobre suivant, l'entre-deux-tours s'étalant ainsi sur quatre semaines. La campagne en vue du second tour est particulièrement agressive. Alors que Jair Bolsonaro qualifie son adversaire d'« ivrogne » et l'accuse de vouloir « amener une clique d’incompétents pour diriger le Brésil », un juge du Tribunal supérieur électoral (TSE) ordonne que l'équipe de Lula cesse de diffuser une vidéo associant le président sortant au cannibalisme[95] - [96].

Luiz Inácio Lula da Silva, tout juste âgé de 77 ans, l'emporte au second tour de l'élection présidentielle face à Jair Bolsonaro avec 50,9 % des suffrages[97] - [98]. Il s'agit du scrutin présidentiel le plus serré de l’histoire du Brésil. Le , Jair Bolsonaro reconnaît la victoire de Lula, sans le féliciter, lors d'un discours qu'il prononce à Brasilia[99].

Transition et investiture

La transition entre Lula et Bolsonaro, commencée au début du mois de novembre 2022, est marquée par de fortes tensions. Des sympathisants du président sortant contestent sa défaite et des éruptions de violences se produisent dans le pays : manifestations, barrages routiers, tentatives d'attentat à la bombe et d'invasion de bâtiments publics, incendies de véhicules, etc.[100]. Le Parti libéral réclame l'annulation d'une partie des voix de Lula, mettant en cause des « dysfonctionnements » afin de permettre au président sortant d’être déclaré vainqueur[101]. Celui-ci – tout comme son vice-président, Hamilton Mourão – refuse de participer à la passation de pouvoir, une première depuis le retour de la démocratie, et part pour les États-Unis deux jours avant la fin de son mandat[100].

L'investiture de Lula en tant que 39e président de la république fédérative du Brésil se déroule le à Brasilia. En raison de risques de troubles, la cérémonie est placée sous très haute sécurité[102]. Lors de son arrivée au palais présidentiel, Lula est accompagné du chef kayapo Raoni Metuktire[103]. Le nouveau président parade à bord d’une Rolls-Royce jusqu’au Congrès national. Au cours d’un long trajet, effectué en compagnie de son épouse et du vice-président Geraldo Alckmin, il est acclamé par plusieurs milliers de personnes. Entourée de plusieurs gardes du corps, la voiture est ouverte, comme pour ses prédécesseurs, et ce malgré les menaces d'attentats. Arrivé au Congrès, Lula prête serment sur la Constitution avant de gagner le palais de l'Aurore, où l’écharpe présidentielle lui est remise par une citoyenne et non par le président sortant, qui a quitté le pays[104].

Composition du gouvernement

.jpg.webp)

Lula doit composer avec un Congrès national toujours morcelé mais davantage marqué à droite que lors des précédentes législatures. Le Parti libéral (PL) de Jair Bolsonaro s'est en effet imposé comme la première force politique lors des élections parlementaires, qui ont vu le « centrão » renforcer sa domination et la coalition Brésil de l'espoir, menée par le PT, arriver en deuxième position avec seulement 16 % des sièges[105]. Lula conduit de difficiles négociations avec les partis du « centrão », reconnaissant que « former un gouvernement est plus difficile que de gagner les élections »[106].

Son troisième gouvernement compte 37 ministres contre 23 sous la présidence Bolsonaro. Les ministères sont démembrés et, selon Rui Costa, ministre de la Maison civile, « les coûts et le volume des dépenses seront les mêmes, quel que soit le nombre de ministères »[107]. La parité n'est pas respectée, avec onze femmes nommées, ce qui est cependant plus que dans le gouvernement Bolsonaro, qui n'en comptait que deux en 2019[108]. Les formations conservatrices, telles que le Parti démocratique social et l’Union Brésil, obtiennent de nombreux ministères[109]. En revanche, la majorité des ministères-clés (Économie, Affaires étrangères, Justice, Défense, Éducation, Travail) revient à des personnalités de gauche engagées de longue date à ses cotés[106].

L'écologiste Marina Silva fait son retour au ministère de l'Environnement et Sônia Guajajara, figure de la lutte pour les peuples autochtones, est nommée au symbolique ministère des Peuples indigènes. Un obstacle à la mise en place des politiques environnementales est le lobby lié à l'agrobusiness, très puissant au Congrès. La large ouverture du gouvernement, qui va de la gauche radicale à la droite, expose celui-ci à des conflits internes, « notamment entre le ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture, qui est beaucoup plus proche du groupe des ruralistes du camp de l'agrobusiness »[110].

Pour déjouer une tentative d’insubordination des commandants de la marine et de l’aéronautique qui menaçaient de démissionner de leurs fonctions, Lula annonce un nouvel état-major à la tête des forces armées, choisi sur le critère de l’ancienneté[111].

Le troisième gouvernement Lula ne bénéficie pas du traditionnel état de grâce et fait partie des gouvernements les plus rejetés du Brésil depuis le retour de la démocratie[112]. Il hérite d'une situation de crise économique, avec un PIB en recul au dernier trimestre 2022[113].

Premières mesures

.jpg.webp)

Dans les heures qui suivent sa prise de fonction, Lula adopte une série de décrets et en révoque certains de son prédécesseur. Il réactive ainsi le Fonds Amazonie, publie un décret visant à combattre la déforestation et en abroge un autre autorisant l’exploitation minière dans les zones indigènes et les zones protégées au niveau environnemental. Par ailleurs, il limite l'accès aux armes et suspend la privatisation de huit compagnies publiques, dont la pétrolière Petrobras et la poste brésilienne. Sur le plan social, il prolonge le programme « Bolsa familia » et augmente le salaire minimum. Il lance aussi la création d’un programme visant à améliorer les conditions de travail des éboueurs[114].

Le 8 janvier 2023 a lieu la première crise de la présidence de Lula. Plusieurs milliers de manifestants pro-Bolsonaro, refusant le résultat de l’élection présidentielle, envahissent le Congrès national ainsi que le palais présidentiel et d’autres lieux de pouvoir à Brasilia, donnant lieu à des scènes de chaos, d’émeutes et d’affrontements[115]. Plusieurs centaines de manifestants se livrent à des actes de vandalisme et de destruction au sein du palais du Planalto, siège de la présidence de la République. À ce moment, le président ne se trouve pas dans la résidence présidentielle, mais est en visite à São Paulo. Lula promet alors que les « vandales fascistes » seront punis et condamne une « attaque sans précédent » dans l’histoire du Brésil[116]. Dans la soirée, alors que la police militaire parvient à repousser les manifestants hors des lieux de pouvoir, Lula signe un décret autorisant le déploiement de l’armée dans le quartier de la place des Trois Pouvoirs.

Il lance en février suivant un programme visant à construire deux millions de logements sociaux d’ici à 2026 et rétablit le Conseil national pour la sécurité alimentaire, supprimé par son prédécesseur[113].

En juin 2023, il nomme au Tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du pays, l'avocat Cristiano Zanin, qui l’a défendu lors de ses procès pour corruption. Ce choix est perçu par la presse brésilienne comme une « récompense » compromettant la crédibilité de l'institution[117] - [118].

Vaccin contre la Covid-19

En février 2023, après avoir signé une pétition demandant la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19[119], il s'affiche en train de recevoir une cinquième dose de vaccin, lance une campagne nationale pour la vaccination et annonce que les prestations sociales aux plus pauvres seront coupées s'ils ne font pas vacciner leurs enfants[120] - [121].

Politique environnementale

.jpg.webp)

À la Conférence de Charm el-Cheikh sur les changements climatiques (COP 27) de novembre 2022, il plaide pour une réforme de l'ONU et exprime son soutien à la création d'un mécanisme de financement dédié aux « pertes et dommages » causés par le réchauffement climatique dans les pays du Sud[122].

Cependant, il doit composer avec le lobby de l'agroalimentaire et les défenseurs de l'environnement le jugent finalement peu engagé sur les dossiers environnementaux après son retour au pouvoir[123]. En mai-juin 2023, le Congrès le désavoue sur la démarcation des terres indigènes, barrière importante contre la déforestation en Amazonie[124]. Lula est alors accusé de n'avoir pas suffisamment manœuvré pour éviter cette situation, se consacrant plutôt à son action internationale[125]. Par ailleurs, si la déforestation semble se réduire, l'exploitation des ressources de cette zone se poursuit de façon intense, Lula soutenant même un vaste projet pétrolier controversé dans l'estuaire de l'Amazonie[125].

Neutralité affichée dans la guerre russo-ukrainienne

Dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, il dénonce l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais aussi l'action des États-Unis, de l'Union européenne et de l’OTAN, à laquelle il reproche de « s’arroge[r] le droit d’installer des bases militaires dans les environs d’un autre pays »[126] - [127] - [128]. D'après l'universitaire Hussein Kalout, « le point de vue de Lula, c’est qu’il faut parler à tout le monde et chercher une solution négociée, en particulier à un moment où l’on connaît un risque d’escalade très dangereux »[126].

.jpg.webp)

Réputé proche de Vladimir Poutine, il tient des propos polémiques concernant le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, déclarant que « ce type est aussi responsable de la guerre que Poutine », l'accusant même de faire du cinéma et de refuser de négocier[129] - [130]. En janvier 2023, estimant « qu'il ne vaut pas la peine de provoquer les Russes », il refuse la demande allemande d'envoyer des armes à Kiev[128] - [127]. A l'intention des États-Unis et de l'UE, il déclare : « Vous auriez dû dire tout de suite : « L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN ». Il n'y aurait pas eu la guerre. »[131]

En , le président brésilien prend à nouveau position en affirmant que Zelensky « ne peut pas tout vouloir ». Il demande alors à l’Ukraine d'abandonner la Crimée à la Russie afin de mettre fin à la guerre[132] - [128].

Rétablissement des relations avec le régime de Maduro

En mai 2023, Lula met fin à l'ostracisme contre le régime vénézuélien de Nicolás Maduro, qu'il reçoit à Brasilia, une première en huit ans[133]. Il propose même l'intégration du Venezuela aux BRICS, une suggestion qui fait polémique alors que ce pays fait l'objet de sanctions internationales[134].

Possible candidature à l'élection présidentielle de 2026

Après avoir affirmé durant la campagne présidentielle de 2022 qu'il n'entendait pas briguer un nouveau mandat en cas de victoire, estimant « que personne ne pouvait prétendre être réélu à 81 ans », il change d'avis en février 2023 : il indique qu'il ne ferme pas la porte à cette possibilité s'il est en bonne santé. En cas de nouvelle réélection, il aurait 85 ans à la fin d'un quatrième mandat[135].

Prises de position

Économie et social

Luiz Inácio Lula da Silva s'oppose en 2022 à la privatisation de l'entreprise publique d'électricité Eletrobras[136].

Environnement

Lula est un opposant historique à la déforestation en Amazonie.

Sujets sociétaux

Il défend la légalisation de l'avortement, très restreint au Brésil, ce qui fait polémique[137] - [138]. Il critique ainsi une certaine « idée de la famille » portée par les institutions brésiliennes selon laquelle « l'autorisation d'un homme » est nécessaire avant toute intervention et une législation inégalitaire au préjudice principalement des classes populaires : « Ici, au Brésil, des femmes pauvres meurent en tentant d'avorter quand la dame peut avorter à Paris ou à Berlin »[139]. Cette position est critiquée par les milieux évangéliques et d'extrême droite[140].

Concernant les droits des peuples indigènes du Brésil, « Lula a évoqué l'existence d'une dette historique de l'État brésilien envers les communautés indigènes et autochtones et [souhaite] reprendre le long travail de légalisation des territoires indigènes amazoniens », souligne Christophe Ventura, directeur de recherche à l’Iris chargé du programme Amérique latine. « Cela signifie qu'à chaque fois qu'un territoire est légalisé ou redonné à des communautés indigènes, ces territoires deviennent une zone protégée, soustraite à toutes formes de déforestation légale ou illégale »[110].

Ses prises de position et son discours sur les sujets sociétaux suscitent cependant régulièrement la polémique. Lors de sa première présidence, s'il se déclare favorable à la légalisation du mariage entre personnes de même sexe[141], il se montre homophobe envers un militant du Parti des travailleurs et fait une blague pleine de préjugés envers les personnes homosexuelles[142].

Cherchant à mobiliser le vote des évangéliques durant la campagne présidentielle de 2022, il revient sur la nécessité de dépénaliser l’avortement, et affirme dans une lettre ouverte publiée à quelques jours du second tour : « Notre programme de gouvernement s’engage à respecter la vie dans toutes ses étapes. […] Je suis personnellement contre l’avortement »[143]. Durant cette campagne, il est également accusé de transphobie après avoir déclaré qu'il est « absurde d'être né femme puis de devenir homme »[144]. Dans le même temps, il critique le politiquement correct et défend les blagues contre les habitants du Nord-Est[145].

Politique étrangère

.jpg.webp)

Lula affiche un anti-impérialisme, un antiaméricanisme et un tiers-mondisme répandus dans les mouvements de gauche en Amérique latine[146] - [126].

Il est réputé proche du dirigeant russe Vladimir Poutine, avec qui il partage des intérêts économiques et une méfiance envers les États-Unis[147]. Dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, il dénonce l'action de la Russie mais aussi de l’OTAN[126]. Il refuse d'envoyer des armes à l'Ukraine et critique l'attitude des pays occidentaux ; il demande notamment à Kiev de renoncer la Crimée afin de mettre un terme au conflit[127] - [128].

Lula s'oppose également aux dirigeants occidentaux en refusant de signer une déclaration de l'ONU qui dénonce des violations des droits de l'homme au Nicaragua et en permettant à deux navires de guerre iraniens d'accoster au Brésil. Par ailleurs, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, il appelle les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à substituer au dollar une autre monnaie pour le commerce international[148].

Lors de l'élection présidentielle française de 2022, il apporte son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon[149].

Distinctions

Prix

En 2003, il reçoit le prix Princesse des Asturies de la coopération internationale, et en 2006, il reçoit le prix de l'« Homme d'État de l'année ». En 2007, il reçoit le prix Lech-Wałęsa « pour avoir fait des efforts pour réduire les inégalités sociales, et avoir été l'avocat d'une compréhension pacifique et d'un partenariat entre les nations, en particulier en renforçant la position des pays en développement dans le concert des nations[150]. ». En 2008, il a reçu le UNESCO 'Félix Houphouët-Boigny Peace Prize'[151]. Il est également récipiendaire de la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris et lauréat du prix « Mondial UIT des télécommunications et de la société de l’information »[152]. En 2012, il a reçu le Prix des quatre libertés de Roosevelt.

Docteur honoris causa

Plusieurs universités lui ont décerné un doctorat honoris causa, dont :

- Sciences Po Paris (France)[153] ;

- Université de Coimbra (Portugal) ;

- Université pontificale de Salamanque (Espagne) ;

- Université nationale de Rosario (Argentine).

Décorations

Décorations brésiliennes

Grand collier et grand de l'Ordre national de la Croix du Sud, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand collier et grand de l'Ordre national de la Croix du Sud, de droit en qualité de grand maître de l'ordre. Grand collier de l'Ordre de Rio Branco, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand collier de l'Ordre de Rio Branco, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

_-_ribbon_bar.png.webp) Grand collier de l'Ordre brésilien du Mérite (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand collier de l'Ordre brésilien du Mérite (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre. Grand-croix de l'Ordre brésilien du Mérite militaire (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand-croix de l'Ordre brésilien du Mérite militaire (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre. Grand-croix de l'Ordre du mérite judiciaire militaire, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand-croix de l'Ordre du mérite judiciaire militaire, de droit en qualité de grand maître de l'ordre._-_ribbon_bar.png.webp) Grand-croix de l'Ordre brésilien du Mérite naval (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand-croix de l'Ordre brésilien du Mérite naval (en), de droit en qualité de grand maître de l'ordre. Grand-croix de l'Ordre du Mérite aéronautique, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Grand-croix de l'Ordre du Mérite aéronautique, de droit en qualité de grand maître de l'ordre.

Décorations étrangères

_-_ribbon_bar.gif) Collier de l’Ordre du Mérite national (7 février 2006)

Collier de l’Ordre du Mérite national (7 février 2006)  Algérie

Algérie.gif) Compagnon de l'Ordre de O. R. Tambo (en) (2011)

Compagnon de l'Ordre de O. R. Tambo (en) (2011)  Afrique du Sud

Afrique du Sud Collier de l'Ordre du roi Abdelaziz (2009)

Collier de l'Ordre du roi Abdelaziz (2009)  Arabie saoudite

Arabie saoudite

.png.webp) Première classe de l’Ordre d’Amílcar Cabral (2004)

Première classe de l’Ordre d’Amílcar Cabral (2004)  Cap-Vert

Cap-Vert

_-_ribbon_bar.png.webp) Grand-croix de l’Ordre de Boyacá (2005)

Grand-croix de l’Ordre de Boyacá (2005)  Colombie

Colombie Médaille de l'Ordre de Carlos Manuel de Cespedes (20 décembre 2019)

Médaille de l'Ordre de Carlos Manuel de Cespedes (20 décembre 2019)  Cuba

Cuba

Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant (12 septembre 2007)

Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant (12 septembre 2007)  Danemark

Danemark

Collier de l’Ordre d'Isabelle la Catholique (2003)

Collier de l’Ordre d'Isabelle la Catholique (2003)  Espagne

Espagne

Grand-croix de l’Ordre de l'Étoile équatoriale (2004)

Grand-croix de l’Ordre de l'Étoile équatoriale (2004)  Gabon

Gabon Compagnon de l'Ordre de l'Étoile du Ghana (2005)

Compagnon de l'Ordre de l'Étoile du Ghana (2005)  Ghana

Ghana Médaille d'Amílcar Cabral (2010)

Médaille d'Amílcar Cabral (2010)  Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Première classe de l’Ordre d’Excellence (25 novembre 2010)

Première classe de l’Ordre d’Excellence (25 novembre 2010)  Guyana

Guyana

Collier de l'Ordre de l'Aigle aztèque (2007)

Collier de l'Ordre de l'Aigle aztèque (2007)  Mexique

Mexique

Grand-croix de l’Ordre de Saint-Olav (13 septembre 2007)

Grand-croix de l’Ordre de Saint-Olav (13 septembre 2007)  Norvège

Norvège Grand-croix de l'ordre royal norvégien du Mérite (2003)

Grand-croix de l'ordre royal norvégien du Mérite (2003)  Norvège

Norvège Grand Collier de l'État de Palestine (2010)

Grand Collier de l'État de Palestine (2010)  Palestine

Palestine

Collier de l'Ordre d’Omar Torrijos Herrera (10 août 2007)

Collier de l'Ordre d’Omar Torrijos Herrera (10 août 2007)  Panama

Panama

Collier de l’Ordre du Soleil (2003)

Collier de l’Ordre du Soleil (2003)  Pérou

Pérou Collier de l'Ordre de Camões (en) (22 avril 2023)

Collier de l'Ordre de Camões (en) (22 avril 2023)  Portugal

Portugal

Grand-croix de l’Ordre de la Tour et de l’Épée (5 mars 2008)

Grand-croix de l’Ordre de la Tour et de l’Épée (5 mars 2008)  Portugal

Portugal

Collier de l’Ordre de la Liberté (23 juillet 2003)

Collier de l’Ordre de la Liberté (23 juillet 2003)  Portugal

Portugal Chevalier de l'ordre des Séraphins (2007)

Chevalier de l'ordre des Séraphins (2007)  Suède

Suède

_-_ribbon_bar.gif) Première classe de l’Ordre des Omeyyades (2010)

Première classe de l’Ordre des Omeyyades (2010)  Syrie

Syrie

Chevalier Grand-Croix de l’Ordre du Bain (2006)

Chevalier Grand-Croix de l’Ordre du Bain (2006) .svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni Première classe de l'Ordre du Prince Iaroslav le Sage (2003)

Première classe de l'Ordre du Prince Iaroslav le Sage (2003)  Ukraine

Ukraine

Médaille de l'Ordre de la Liberté (2009)

Médaille de l'Ordre de la Liberté (2009)  Ukraine

Ukraine Grand-commandeur avec collier de l'Ordre de l'Aigle de Zambie (2010)

Grand-commandeur avec collier de l'Ordre de l'Aigle de Zambie (2010)  Zambie

Zambie

Notes et références

- Prononciation en portugais brésilien retranscrite selon la norme API.

- « Présidentielle au Brésil: veillée d'armes avant un scrutin incertain », sur Le Point (consulté le ).

- https://elpais.com/ internacional/2009/12/11/actualidad/1260486001_850215.html.

- Denise Paraná (trad. du portugais par Régine Ferrandis), Lula : l'enfant du Brésil [« A História de Lula: O Filho do Brasil »], Paris, F. Bourin, coll. « Politique », , 149 p. (ISBN 978-2-84941-202-2), partie I.

- C'est traditionnellement ce dernier qui se transmet en tant que nom de famille, mais les enfants du président brésilien portent désormais le patronyme Lula da Silva, en dehors de sa première fille, née d'une relation hors mariage.

- Denise Paraná (trad. du portugais par Régine Ferrandis), Lula : l'enfant du Brésil [« A História de Lula: O Filho do Brasil »], Paris, F. Bourin, coll. « Politique », , 149 p. (ISBN 978-2-84941-202-2), partie II.

- https://www.terra.com.br/busca/?curl=http:// www.terra.com.br/istoegente/171/reportagens/irmaos_lula_abre.htm.

- https://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT359275-1659-1,00.html.

- « L'ex-président brésilien Lula, une incroyable capacité de rebond », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/leadership/ disk/Br%C3%A9sil_Ben%20Ameur.htm.

- « Tout savoir sur l'affaire Lula », sur Bbc.com, BBC News Afrique, (consulté le ).

- Jean-Mathieu Albertini, « Pourquoi Lula reste incontournable », sur Mediapart (consulté le ).

- « Lula, du héros ouvrier au politicien contesté », sur Europe 1 (consulté le ).

- « Volkswagen a espionné Lula au Brésil dans les années 1980 », Reuters, (lire en ligne, consulté le ).

- https://youtu.be/jVVZbP2V72M.

- Maurice Lemoine, Les enfants cachés du général Pinochet. Précis de coups d’État modernes et autres tentatives de déstabilisation, Don Quichotte, , p. 180.

- « Huit années qui ont laminé le Brésil », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le ).

- « La " bourse familiale " de Lula redonne espoir aux favelas », LExpansion.com, (lire en ligne, consulté le ).

- (pt-BR) « Após 13 anos de sucesso, “Farmácia Popular” é extinta por Temer », sur PT (consulté le ).

- « Bourse et favelas plébiscitent « Lula » », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le ).

- Chantal Rayes, « Et Lula apporta l'eau et la lumière aux favelas », Libération.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- (de) Katharina Hofmann, « Der Präsident knechtet die Schwächsten », Die Zeit, (consulté le ).

- « L'action de Lula contre la faim saluée par les Nations unies », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le ).

- Véronique Mortaigne, « Un Brésil métissé aux couleurs de l'inégalité », hors série Le Monde-La Vie, n°6, « L'Atlas des minorités », 2011, pp. 108-109.

- « Haro sur les armes à feu au Brésil », sur Libération.fr (consulté le ).

- La-Croix.com, « Les Brésiliens gardent leurs armes », sur La Croix (consulté le ).

- Jean-Pierre Langellier, Au Brésil, la mémoire des années de plomb revient sur le devant de la scène, Le Monde, 12 janvier 2010.

- Abogados:Brasil debe abrir los archivos de la dictadura, La República, 9 janvier 2010.

- « Le Brésil prend un tournant négatif sur l'environnement et la déforestation », Reporterre, (lire en ligne, consulté le ).

- Lamia Oualalou, « Brasília oublie le « complexe du chien bâtard » », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le ).

- Le Monde avec AFP, « La justice brésilienne confirme que des votes ont été achetés sous Lula », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- « Corruption au Brésil: des proches de l'ex-président Lula iront en prison », La Presse, (lire en ligne, consulté le ).

- « Brésil : », sur Le Point, (consulté le ).

- « Brésil: Lula bat les records de popularité », sur Le Figaro, .

- (en) Reuters Editorial, « Brazil's Lula to leave with record-high popularity », sur Reuters.com, (consulté le ).

- Nicolas Bourcier et Nicolas Bourcier, « Au Brésil, Lula renonce à la présidentielle 2014 », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1984685_1984864,00.html.

- AFP avec leparisien.fr, Brésil : l'ex-président Lula lutte contre un cancer leparisien.fr, 29 octobre 2011.

- AFP, « "Rémission complète" du cancer du Lula », Le Figaro, (lire en ligne).

- « Le naufrage de l’opération anticorruption « Lava Jato » au Brésil », Le Monde.fr, (lire en ligne).

- Le Monde avec Reuters, « Lula hué lors de sa nomination au gouvernement brésilien », sur Le Monde.fr, Le Monde, (consulté le ).

- « Lula: «Nous n'allons pas accepter un coup d'État» au Brésil », La Presse, (lire en ligne, consulté le ).

- Le Figaro.fr avec AFP, « Brésil : la nomination de Lula suspendue », Le Figaro, (lire en ligne).

- L'Obs, « Chaos politique au Brésil : Lula, un come-back raté en 4 actes », L'Obs, (lire en ligne, consulté le ).

- « Rafael Correa signale que l’empeachment contre Dilma est un précédent funeste pour la région », sur LATINO ACTU, .

- (pt-BR) « Dilma é elogiada por Michelle Bachelet, presidente do Chile - Brasil », .

- « Brésil. Chaos politique et judiciaire autour de Dilma et Lula », Courrier international, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le procureur du Brésil recommande l’annulation de l’entrée de Lula da Silva au gouvernement », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- Lefigaro.fr avec AFP, « Brésil: la Cour suprême repousse sa décision sur l'entrée de Lula au gouvernement », sur Le Figaro (consulté le ).

- « Enfermeira Eva Chiavon assume chefia da Casa Civil », sur Cofen – Conselho Federal de Enfermagem (consulté le ).

- « Precedência », sur Palácio do Planalto (consulté le ).

- « Lula contre-attaque, Dilma joue son avenir », 20 minutes, (lire en ligne, consulté le ).

- Le Figaro.fr avec AFP, « Brésil/Petrobras: le gouvernement annonce une plainte », Le Figaro, (lire en ligne).

- Le Point, magazine, « Brésil : nouvelle tuile judiciaire pour Dilma Rousseff », sur Le Point (consulté le ).

- Au Brésil, l’ex-président Lula inculpé pour tentative d’entrave à la justice, lemonde.fr, 29.07.2016.

- « Brésil : une nouvelle accusation de corruption contre l'ex-président Lula », sur Europe 1 (consulté le ).

- « Brésil : l’ancien président Lula condamné à neuf ans et demi de prison pour corruption », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- Rachel Knaebel, « Lula condamné : fin de partie pour la gauche brésilienne ? », Basta, (lire en ligne, consulté le ).

- « L’ancien président brésilien Lula reconnu coupable en appel, son avenir politique compromis », sur Le Monde, (consulté le ).

- « Condamnation de l’ex-Président Lula en appel : corruption ou éviction politique ? », IRIS, (lire en ligne, consulté le ).

- Claire Gatinois, « Brésil : l’incarcération de l’ex-président Lula approuvée par la Cour suprême », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- « Brésil : l’ex-président Lula passe sa première nuit en prison », sur SudOuest.fr (consulté le ).

- « Brésil : toujours en prison, Lula est désigné candidat à la présidentielle », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- « Même en prison, Lula reste favori de la présidentielle au Brésil », paris match (consulté le ).

- https://poder360.com.br/wp-content/uploads/2018/05/XP-Poll_-2018_05_1.pdf.

- « Brésil : la candidature de Lula à la présidentielle est invalidée », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- Information note on Human Rights Committee.

- « Présidentielle au Brésil: Le Parti de Lula continue de jouer la montre » (consulté le ).

- « Brésil : Fernando Haddad remplace Lula comme candidat du PT à l'élection présidentielle - France 24 », sur France 24 (consulté le ).

- Claire Gatinois, « Au Brésil, Lula à nouveau lourdement condamné pour corruption », Le Monde, (lire en ligne).

- Le Point, magazine, « Brésil : la justice allège la peine de l'ex-président Lula », sur Le Point (consulté le ).

- « Brésil: des magistrats auraient conspiré pour empêcher le retour de Lula », sur AFP / Libération, (consulté le ).

- « Brésil: Les enquêteurs anticorruption auraient conspiré pour empêcher le retour au pouvoir de Lula », sur 20 Minutes, (consulté le ).

- (de) « Mitschnitte stellen Urteil gegen Ex-Präsident Lurage », Die Zeit, (consulté le ).

- « La Cour suprême, une lueur d'espoir pour Lula », sur Le Point (consulté le ).

- « L'ex-président brésilien Lula est sorti de prison », sur Le Point (consulté le ).

- « Sortie de prison de l’ex-président brésilien Lula : la gauche sud-américaine se félicite », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Jean-Claude Gerez, « Lula s’accorde une trêve nuptiale avant la bataille électorale », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- « À peine sorti de prison, Lula à la reconquête du Brésil », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « Brésil. Nouvelle victoire judiciaire pour Lula et Dilma », sur L'Humanité, .

- « Au Brésil, un juge de la Cour suprême annule les condamnations de Lula », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- « Brésil : Lula prêt à défier Bolsonaro en 2022 », sur lefigaro.fr (consulté le ).

- « La Cour suprême annule les condamnations de Lula », sur tdg.ch (consulté le ).

- « Brésil | L’enquête ayant conduit Lula en prison n’a pas respecté ses droits selon l’ONU », sur La Presse, (consulté le ).

- « Le naufrage de l’opération anticorruption « Lava Jato » au Brésil », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Lula : "Je serai candidat contre Bolsonaro" », sur parismatch.com, (consulté le ).

- « Coronavirus : Lula craint un "génocide" au Brésil à cause de Bolsonaro », sur Le Point, lepoint.fr, (consulté le ).

- « Au Brésil, Lula adoube une figure de la droite pour son futur ticket présidentiel », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Brésil. Pourquoi Lula s'allie avec le néolibéral Alckmin », sur humanite.fr, .

- Breno Altman, Au Brésil, « Lula » vire au centre, monde-diplomatique.fr, Septembre 2022, page 13.

- Selon ce document, la première mission d'un éventuel gouvernement Lula sera d'améliorer « les conditions de vie de l'immense majorité de la population brésilienne, ceux qui souffrent de la crise, de la faim, de la baisse du pouvoir d'achat […] avec des mesures d'urgence, mais aussi des réformes structurelles ». Voir « L’ex-président brésilien Lula présente un programme axé sur le social et l’environnement », sur sudinfo.be, (consulté le ) ; « Élection. Au Brésil, Lula courtise lui aussi les évangéliques », sur Courrier international, (consulté le ).

- « Le Brésil aux urnes : entre Bolsonaro et Lula, un choix décisif sous tension », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Présidentielle au Brésil : Lula devant Bolsonaro, un 2e tour nécessaire », sur Le HuffPost, (consulté le ).

- « Au Brésil, Lula devance Bolsonaro, un second tour sera nécessaire », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le ).

- SudOuest.fr avec AFP, « Présidentielle au Brésil : « cannibale » contre « ivrogne », la campagne du second tour sous haute tension », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Le Point.fr, « Brésil : un juge interdit à Lula d’associer Bolsonaro au cannibalisme », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- « Brésil : le retour de Lula », sur radiofrance.fr, .

- « Election présidentielle au Brésil : Lula élu d’une courte tête face à Bolsonaro au second tour », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Présidentielle au Brésil : "Je suivrai toujours les règles de la Constitution" assure Jair Bolsonaro », sur ici, par France Bleu et France 3, (consulté le ).

- « Au Brésil en deuil, l’investiture sous tension du président Lula », sur Le Figaro, (consulté le ).

- « Brésil : le parti de Bolsonaro demande l'annulation d'une part des voix de Lula », sur Le Figaro, (consulté le ).

- Le Point magazine, « Brésil : les forces de sécurité « mobilisées à 100 % » pour l’investiture de Lula », sur Le Point, (consulté le ).

- Bruno Meyerfeld, « Brésil : Lula investi président de réconciliation », Le Monde, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Lula, phénix de la politique brésilienne, investi président de réconciliation », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Elections au Brésil : vague ultraconservatrice au Congrès et dans les Etats de la fédération », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Brésil : le retour de Marina Silva, militante-phare de l’écologie, à la tête du ministère de l’environnement », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Le Figaro avec AFP, « Brésil : Lula aura 37 ministres, contre 23 pour Bolsonaro », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- « information.tv5monde.com/info/… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Agriculture, Énergie, Communication, Tourisme, Transports, Villes, Planification.

- « Brésil : comment le président Lula peut répondre aux enjeux environnementaux », sur lejdd.fr (consulté le ).

- « Au Brésil, Lula dévoile la nomination de fidèles au gouvernement », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- (pt) Rafael Barbosa et Jonathan Karter, « Novo governo Lula : o 3º mais rejeitado na democracia », sur poder360.com.br, (consulté le ).

- « Au Brésil, les premiers pas difficiles de Lula », Le Monde.fr, (lire en ligne).

- « Tout juste investi président, le Brésilien Lula signe des décrets sur les armes et l’Amazonie », sur L'Obs, (consulté le ).

- « Au Brésil, des partisans de Bolsonaro envahissent le Congrès et le palais présidentiel, Lula décrète une « intervention fédérale » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Violences au Brésil : Lula condamne l'invasion de "vandales fascistes" à Brasilia », sur ladepeche.fr (consulté le ).

- Lula “récompense l’avocat qui l’a sorti de prison” et le nomme au Tribunal suprême, courrierinternational.com, 2 juin 2023

- Michel Faure, Conflit d’intérêts flagrant : Lula nomme son propre avocat au Tribunal suprême, contrepoints.org, 12 juin 2023

- Un collectif de personnalités de la gauche nationale et internationale, « Levez les brevets sur les vaccins contre le Covid », sur Libération (consulté le ).

- https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/02/27/lula-lanca-campanha-nacional-de-vacinacao-em-evento-no-df.ghtml.

- https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/02/06/lula-diz-que-beneficiarios-do-bolsa-familia-precisarao-vacinar-criancas-para-manter-beneficio.ghtml.

- Muryel Jaque, « A la COP27, Lula promet de stopper la déforestation en Amazonie », Les Échos, 16 novembre 2022, lire en ligne.

- https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/au-bresil-les-atermoiements-de-lula-sur-l-environnement_5820092.html.

- https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/bresil-les-deputes-approuvent-un-projet-limitant-la-demarcation-des-terres-indigenes-contre-l-avis-de-lula_5858411.html.

- https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-monde-d-apres/le-monde-d-apres-de-jean-marc-four-du-mardi-06-juin-2023-1920926

- « Rencontre Biden-Lula : la guerre en Ukraine au menu des discussions », Le Monde.fr, (lire en ligne).

- Mayeul Aldebert, « Guerre en Ukraine : le Brésil et l'Argentine refusent d'envoyer des armes à Kiev », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- « Guerre en Ukraine : le porte-parole de la diplomatie ukrainienne dit à Lula qu'elle ne renoncera pas à la Crimée », sur Le Figaro.fr, Le Figaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).

- Time Ciara Nogent 4 mai 2022.

- « Attaques de Lula contre Zelensky » sur l' Express.fr, 6 mai 2022 (consulté le 31 décembre 2022).

- https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-monde-d-apres/le-monde-d-apres-de-jean-marc-four-du-jeudi-05-mai-2022-6936857.

- Le HuffPost avec AFP, « Lula veut que l’Ukraine renonce à ce territoire pour arrêter la guerre », sur Le Huffington Post, (consulté le ).

- https://www.liberation.fr/international/amerique/bresil-lula-met-fin-a-lostracisme-contre-le-venezuelien-maduro-20230530_IADPJ5TAPJDV3FI5NUMGCZR4S4/.

- https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-la-complaisance-de-lula-a-l-egard-de-maduro.

- (es) « Lula admite posibilidad de disputar la reelección en 2026 », sur DW.COM (consulté le ).

- (pt-BR) juliavieira, « Lula e presidente do PT voltam a criticar a privatização da Eletrobras », sur CNN Brasil.

- « Légalisation. Au Brésil, Lula défend le droit à l’avortement et crée la polémique », sur Courrier international, (consulté le ).

- « Benoît XVI met en garde la classe politique brésilienne sur l'avortement », sur boursier.com.

- (pt-BR) « Lula defende aborto como tema de saúde pública: "Mulheres pobres morrem. Madames vão a Paris" », sur Brasil de Fato (consulté le ).

- (pt-BR) estevaobertoni, « Lula é criticado por bolsonaristas e evangélicos após dizer que todos deveriam ter direito ao aborto », sur CNN Brasil (consulté le ).

- « Lula : un bilan globalement positif pour les LGBT du Brésil », .

- (pt) « Vídeo : Lula esquece câmera ligada e diz “Pelotas é a cidade pólo, né? Exportadora de viados, né?” », sur Chumbo Grosso, (consulté le ).

- Amandine Clavaud, Lucie Daniel, Clara Dereudre et Lola-Lou Zeller, « Droits des femmes : combattre le « backlash » », sur jean-jaures.org, (consulté le ), p. 23.

- (pt) Eli Vieira, « Lula trata como absurdo “nascer mulher e depois virar homem” », Gazeta do Povo, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - (pt) « Lula defende piadas de nordestinos e critica o politicamente correto », sur Metrópoles / O seu portal de notícias, (consulté le ).

- « Le brésilien Lula à contre-courant sur la guerre en Ukraine », sur www.franceinter.fr (consulté le ).

- https://www.lexpress.fr/monde/guerre-en-ukraine-pourquoi-lula-menage-poutine-S6KFDZYGFNCHZPGZ6ZUAGNIAP4/.

- https://fr.euronews.com/2023/05/01/bresil-lula-peut-il-se-mettre-les-occidentaux-a-dos.

- Marceau Taburet, « Présidentielle : l’ancien président brésilien Lula soutient Jean-Luc Mélenchon », sur Libération.

- (en) Lauréats du prix Lech-Wałęsa.

- United Nations (13 May 2009). Brazilian President awarded UN cultural agency’s peace prize. (Consulté le 2 janvier 2023).

- « Le Président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, rend visite à l’UIT », sur itu.int, .

- Axel Gyldén, Lula, "retraité" hyperactif, en visite à Paris sur lexpress.fr, 27 septembre 2011.

Bibliographie

- Denise Paraná (trad. du portugais par Régine Ferrandis), Lula : l'enfant du Brésil [« A História de Lula: O Filho do Brasil »], Paris, F. Bourin, coll. « Politique », , 149 p. (ISBN 978-2-84941-202-2, BNF 42302496).

- (en) John D. French, Lula and His Politics of Cunning, The University of North Carolina Press, 2020.

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la vie publique :

- (en) C-SPAN

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :