Saint-Astier (Dordogne)

Saint-Astier est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Astier | |||||

L'Isle à Saint-Astier. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

.png.webp) Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Dordogne | ||||

| Arrondissement | Périgueux | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Élisabeth Marty 2021-2026 |

||||

| Code postal | 24110 | ||||

| Code commune | 24372 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Astériens | ||||

| Population municipale |

5 340 hab. (2020 |

||||

| Densité | 156 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

6 537 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 08′ 47″ nord, 0° 31′ 45″ est | ||||

| Altitude | Min. 58 m Max. 222 m |

||||

| Superficie | 34,25 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Astier (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Périgueux (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Astier (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

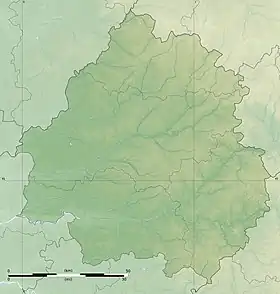

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Dordogne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.saint-astier.fr/ | ||||

De 1790 à 1801, puis de 1829 à 2015, la commune a été le chef-lieu du canton de Saint-Astier, puis à partir de 2015, son bureau centralisateur.

Géographie

Généralités

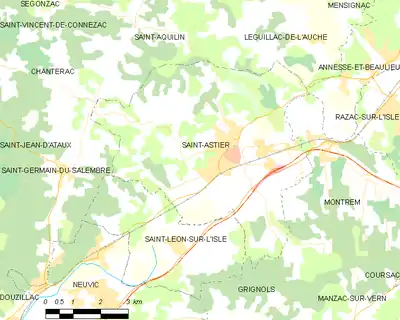

Située à 100 km à l’est de Bordeaux et à 20 km à l’ouest de Périgueux, Saint-Astier s’inscrit au cœur de la vallée de l’Isle. La croissance de sa population prouve la vitalité de sa vie économique et associative. La commune est desservie par la ligne de Coutras à Tulle avec la gare de Saint-Astier. La présence de l'autoroute A89 représente un atout majeur.

La ville de Saint-Astier possède un riche patrimoine historique. Certaines constructions insolites en témoignent aujourd’hui : mottes féodales, cluzeaux, châteaux, église fortifiée, etc. Parfaitement intégrées au paysage, elles constituent autant de liens entre les lointains résidents du pays et ceux qui y vivent aujourd’hui. La campagne est également jalonnée de petites constructions : moulins à eau, pigeonniers, puits couverts, illustrent une économie et un mode de vie désormais disparus.

Communes limitrophes

Saint-Astier est limitrophe de huit autres communes dont Annesse-et-Beaulieu au nord-est sur environ 270 mètres.

Géologie

Situé sur la plaque nord du Bassin aquitain et bordé à son extrémité nord-est par une frange du Massif central, le département de la Dordogne présente une grande diversité géologique. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, témoins d'une sédimentation sur cette ancienne plate-forme marine. Le département peut ainsi être découpé sur le plan géologique en quatre gradins différenciés selon leur âge géologique. Saint-Astier est située dans le troisième gradin à partir du nord-est, un plateau formé de calcaires hétérogènes du Crétacé[1].

Les couches affleurantes sur le territoire communal sont constituées de formations superficielles du Quaternaire et de roches sédimentaires datant pour certaines du Cénozoïque, et pour d'autres du Mésozoïque. La formation la plus ancienne, notée c5a(2), date du Campanien 1, des calcaires packstone à wackstone crayo-marneux gris blanchâtres à subalvéolines à silex gris ou noirs. La formation la plus récente, notée CFp, fait partie des formations superficielles de type colluvions indifférenciées de versant, de vallon et plateaux issues d'alluvions, molasses, altérites. Le descriptif de ces couches est détaillé dans la feuille « no 782 - Mussidan » de la carte géologique au 1/50 000 de la France métropolitaine[2] - [3] et sa notice associée[4].

| Ère | Période | Époque | Formations géologiques | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cénozoïque (0 - 66.0) |

Quaternaire (0 - 2.58) |

Holocène |

| ||||||||||||||||||

| Pléistocène | |||||||||||||||||||||

| Néogène (2.58 - 23.03) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Paléogène (23.03 - 66.0) |

Oligocène |

| |||||||||||||||||||

| Éocène |

| ||||||||||||||||||||

| Paléocène | non présent | ||||||||||||||||||||

| Mésozoïque (66.0 - 252.17) |

Crétacé (66.0 - ≃145.0) |

Supérieur |

| ||||||||||||||||||

| inférieur | non présent. | ||||||||||||||||||||

| Jurassique (≃145.0 - 201.3) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Trias (201.3 - 252.17) |

non présent | ||||||||||||||||||||

| Paléozoïque (252.17 - 541.0) |

non présent | ||||||||||||||||||||

Relief et paysages

Le département de la Dordogne se présente comme un vaste plateau incliné du nord-est (491 m, à la forêt de Vieillecour dans le Nontronnais, à Saint-Pierre-de-Frugie) au sud-ouest (2 m à Lamothe-Montravel). L'altitude du territoire communal varie quant à elle entre 58 mètres et 222 mètres[5] - [6].

Dans le cadre de la Convention européenne du paysage entrée en vigueur en France le , renforcée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un atlas des paysages de la Dordogne a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de l’État et publié en [7]. Les paysages du département s'organisent en huit unités paysagères[Note 1] - [8]. La commune est dans l'unité paysagère de la « Vallée de l'Isle », qui présente un profil contrasté : une vallée relativement encaissée, aux coteaux affirmés, dominant le fond de vallée de 60 à 80 m en amont de Mussidan, une vallée plus élargie en aval avec un fond de vallée plat, large de 1,5 à 2 km. À la fois agricole et urbanisée, elle est parcourue par de nombreuses voies de communication[9] - [10].

La superficie cadastrale de la commune publiée par l'Insee, qui sert de référence dans toutes les statistiques, est de 34,25 km2[5] - [11] - [Note 2]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 35,66 km2[3].

Réseau hydrographique

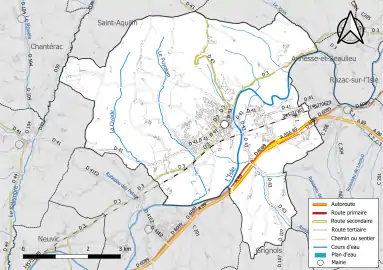

La commune est située dans le bassin de la Dordogne au sein du Bassin Adour-Garonne[14]. Elle est drainée par l'Isle, le Salembre, la Civade, le Puyolem, le Jouis, le ruisseau de Loirat, le ruisseau de Pavie et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 41 km de longueur totale[15] - [Carte 1].

L'Isle, d'une longueur totale de 255,29 km, prend sa source dans la Haute-Vienne dans la commune de Janailhac et se jette dans la Dordogne — dont elle est le principal affluent — en rive droite face à Arveyres, en limite de Fronsac et de Libourne[16] - [17]. Elle traverse la commune du nord-est au sud sur plus de neuf kilomètres, lui servant de limite naturelle sur plus de trois kilomètres et demi, en deux tronçons, face à Montrem et Saint-Léon-sur-l'Isle.

Son affluent de rive droite le Jouis sert de limite territoriale au nord-est sur plus d'un kilomètre et demi, face à Léguillac-de-l'Auche et Annesse-et-Beaulieu.

Le Salembre, d'une longueur totale de 16,97 km, prend sa source dans la commune de Saint-Aquilin et se jette dans l'Isle en rive droite à Neuvic, au sud de Neuvic Gare[18]. Il marque la limite communale à l'ouest sur plus de 800 mètres, face à Chantérac.

Trois autres affluents de l'Isle arrosent la commune : en rive droite, la Civade (cinq kilomètres et demi dont un kilomètre et demi en limite de Saint-Léon-sur-l'Isle) et le Puyolem (plus de cinq kilomètres et demi) qui prennent tous deux leur source dans le nord-ouest du territoire communal, et en rive gauche le ruisseau de Pavie (trois kilomètres) ainsi que son affluent de rive droite le ruisseau de Loirat (plus de 700 mètres).

Coupant en rive droite un méandre de l'Isle entre Laborie et le Pontet, un canal s'étire sur 1,3 kilomètre.

L'Isle au pont de Saint-Astier (en direction de l'aval).

L'Isle au pont de Saint-Astier (en direction de l'aval)._canal_(1).JPG.webp) Le canal de Saint-Astier.

Le canal de Saint-Astier. Réseaux hydrographique et routier de Saint-Astier.

Réseaux hydrographique et routier de Saint-Astier.

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Isle - Dronne ». Ce document de planification, dont le territoire regroupe les bassins versants de l'Isle et de la Dronne, d'une superficie de 7 500 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR)[19]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [20].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[21]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[22].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[25] complétée par des études régionales[26] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Martin Rib. », sur la commune de Saint-Martin-de-Ribérac, mise en service en 1993[27] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[28] - [Note 6], où la température moyenne annuelle est de 13,3 °C et la hauteur de précipitations de 914,3 mm pour la période 1981-2010[29]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Bergerac », sur la commune de Bergerac, mise en service en 1988 et à 33 km[30], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[31], à 13,1 °C pour 1981-2010[32], puis à 13,3 °C pour 1991-2020[33].

Milieux naturels et biodiversité

Plusieurs zones de protection liées aux cours d'eau sont délimitées sur le territoire communal.

Natura 2000

Depuis Périgueux jusqu'à sa confluence avec la Dordogne, l'Isle et sa vallée, ensemble de prairies et de cultures, représentent un site Natura 2000 très important pour une plante, l'angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa) ainsi que pour le vison d'Europe et une libellule : le gomphe de Graslin (Gomphus graslinii). Outre la cistude d'Europe (Emys orbicularis) et l'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), on y trouve également des aires de reproduction de six espèces de poissons dont des lamproies et des aloses[34].

ZNIEFF

Trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 sont constituées sur le territoire communal :

- au nord-est, la vallée du ruisseau le Jouis (ou le Jouy)[35] - [36], notamment bordée, côté Léguillac-de-l'Auche, par des anciennes carrières d'où l'on extrayait le calcaire pour fabriquer de la chaux ;

- également au nord-est et un peu plus au sud de cette première ZNIEFF, la zone de bocage et de prairies humides ou inondables que représente la vallée de l'Isle depuis son entrée sur la commune en limite d'Annesse-et-Beaulieu et jusqu'au nord du lieu-dit le Lac Bleu[37] - [38] ;

- la bordure sud-est de la haute vallée du Salembre limitrophe de Chantérac et Saint-Aquilin, au niveau du moulin de Landry[39] - [40].

Urbanisme

Typologie

Saint-Astier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [41] - [42] - [43]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Astier, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[44] et 6 742 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[45] - [46].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Périgueux, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 49 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[47] - [48].

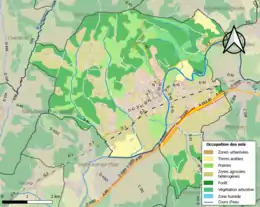

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (58,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (32,7 %), forêts (30,6 %), prairies (16 %), zones urbanisées (9,9 %), terres arables (4,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,6 %)[49].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Villages, hameaux et lieux-dits

- Astier sur l'Isle

- aux Courroies

- Bellevue

- Blanquine

- Bonneval

- Brouillaud

- Brousset

- Cabane de Cranillère

- Chapelle des Bois

- Chassaing

- Château de Puy Ferrat

- Chenevière

- Crognac

- Davalant

- Excideuil

- Fareyroux

- Ferrière

- Fontaneau

- Fonvaleix

- Gouraud

- Jaffet

- Jevah-Haut

- Jevah-bas

- la Basse Vaure

- la Bassonie

- la Bellonie

- la Borie

- la Chanterie

- la Chapelle

- la Civade

- la Combette

- la Floque

- la Garmanie

- la Grange

- la Jarthe

- la Jaurie

- la Massoulie

- la Mouline

- la Passe

- la Serve

- la Turne

- la Vaure

- Labatut

- Lautonie

- le Fournet

- le Lac Bleu

- le Moulin de Puyolem

- le Moulin du Puy

- le Nicoulou

- le Perrier

- le Petit Puy

- le Pigat

- le Pontet

- le Port

- le Puy Saint-Astier

- le Puyolem

- le Roc

- le Roudier

- le Sausier

- le Sol

- le Verdier

- le Zalat

- l'Éperon

- les Brandes

- les Brousses

- les Chapelles

- les Chaumes

- les Granges de Mangetout

- les Moreloux

- les Pichaux

- les Quatre Routes

- les Roches

- les Veyssières

- Leybardie

- Leybarterie

- Longuecôte

- Merland

- Merland du Puy

- Monplaisir

- Nouaillac

- Puy de Merland

- Puychaussat

- Puyhonin

- Puyolem

- Rebière

- Redondie

- Redondie Basse

- Reyterie

- Rigole

- Rougerie

- Surbeyrol

- Tamarelle

- Theveny

Prévention des risques

Le territoire de la commune de Saint-Astier est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[50]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[51].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Périgueux, regroupant 12 communes concernées par un risque de débordement de l'Isle, un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[52]. Les événements antérieurs à 2014 les plus significatifs sont les crues de 1783 (15,21 m à l'échelle de crue, la crue la plus importante connue), de 1843 (14,83 m) et de 1944 (14,5 m, 630 m3/s, la crue centennale de référence). Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[53]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999 et 2018[54] - [50]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l'« agglomération de Périgueux » prescrit le et approuvé le , pour les crues de l'Isle. La crue de 1944, plus haute crue historique bien connue sur l’Isle, avec un débit estimé de 630 m3/s à Périgueux, présente une période de retour centennale et sert de crue de référence au PPRI[55].

Saint-Astier est exposée au risque de feu de forêt. L’arrêté préfectoral du fixe les conditions de pratique des incinérations et de brûlage dans un objectif de réduire le risque de départs d’incendie. À ce titre, des périodes sont déterminées : interdiction totale du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre, utilisation réglementée du 16 mai au 14 juin et du 16 octobre au 14 février[56]. En septembre 2020, un plan inter-départemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) a été adopté pour la période 2019-2029[57] - [58].

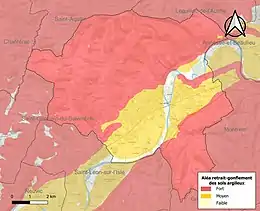

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[59]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[60]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[61]. 95,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (58,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 9] - [62].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 2005, 2009 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2020[50].

Toponymie

Le nom de la commune fait référence à l'ermite Astérius qui s'est installé dans une grotte au début du VIe siècle[63].

Histoire

l'ermite saint Astier.

Le territoire communal est habité dès le Néolithique puis à l'époque gallo-romaine[63].

La ville et son nom sont liés à l’histoire d’un homme, Astérius, fils d’une famille romaine, né au VIe siècle à Puy-de-Pont, à l’embouchure de l’Isle et du Salembre, près de Neuvic sur l'Isle. La légende veut que, devenu ermite, il réalise de nombreux miracles donnant au lieu une certaine renommée. Après sa mort, son tombeau attirant la dévotion des fidèles, une abbaye est bâtie au VIIIe siècle, autour de laquelle s'établit une cité[63]. Sur les rives de l’Isle, la petite bourgade subit de plein fouet les invasions qui ravagent le Périgord, notamment par les Normands qui la dévastent en 849[63]. En 980, une église est bâtie. Les restes de saint Astier y sont transférés.

L’église elle-même fera l’objet de fortifications successives, lui donnant son aspect massif actuel. Incendiée, elle sera reconstruite au XIe siècle et connaîtra plusieurs modifications jusqu’à nos jours. En 1219, Saint-Astier devient l’une des trente-quatre villes fortifiées du Périgord, se protégeant en particulier du côté de la rivière.

La première mention écrite connue du lieu remonte au début du XIe siècle sous la forme latine Sanctus Astherius[63]. À la fin du XIVe siècle, ce nom se transforme en Chasterius, puis au XVIe siècle en Chastier et Chastey[63]. La commune porta, au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), le nom d'Astier-sur-l'Isle[5].

L’évènement marquant du XIXe siècle fut la construction d’un pont permanent sur l’Isle, en remplacement des fragiles passerelles en bois, auxquelles chaque crue était fatale. Dès 1829, monsieur de Valbrune décide de se consacrer à la réalisation de cet ouvrage. Un appel à souscription est lancé. Les Astériens et les communes environnantes répondent pour une somme de 56 000 francs. Le pont, commencé en 1831, fut livré à la circulation le . Cette méthode de la souscription publique fut utilisée pour agrandir la place du marché aux bœufs mais aussi pour remplacer l’horloge du clocher.

À proximité de la rivière, Saint-Astier fut concernée par le projet qui, en 1820, devait rendre l’Isle navigable de Périgueux à Libourne. Sur la commune, on établit trois écluses et un canal de dérivation de 1 300 mètres. Le , un bateau génois fit l’objet de la curiosité des Astériens.

À partir de l'armistice de juin 1940, le département est divisé en deux : la zone occupée à l'ouest et la zone libre à l'est, dans laquelle se situait Saint-Astier[65]. À la suite du débarquement anglo-américain effectué le en Algérie et au Maroc, les Allemands envahissent la zone libre le et s'installent à Saint-Astier[65].

De à , un détachement Jeunesse et Montagne, commandé par le futur général Méjean, travaille dans l'usine aéronautique souterraine de la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO)[66].

Le , des combats opposent les résistants aux Allemands qui, en représailles, fusillent le soir même vingt-et-un otages, dont le curé de la paroisse, l'abbé Petithomme-Lafaye[67] au lieu-dit Les Quatre Routes. Sur place, deux stèles ont été érigées pour rendre hommage à ces victimes ainsi qu'aux dix résistants morts pour la France ce jour-là[68].

La commune a été décorée de la croix de guerre 1939-1945 le , distinction également attribuée à dix-huit autres communes de la Dordogne[69].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Dès 1790, la commune de Saint-Astier a été rattachée au canton de Saint-Astier qui dépendait du district de Perigueux jusqu'en 1795, date de suppression des districts. En 1801, le canton est supprimé et la commune est rattachée au canton de Grignols dépendant de l'arrondissement de Périgueux. Il change de nom et devient le canton de Saint-Astier en 1829, à la suite du transfert du chef-lieu de Grignols vers Saint-Astier[5].

Lors de l'importante réforme de 2014 définie par le décret du et supprimant la moitié des cantons du département, la commune reste attachée au même canton dont elle devient le bureau centralisateur[70].

Intercommunalité

Fin 2002, Saint-Astier intègre dès sa création la communauté de communes Astérienne Isle et Vern dont elle est le siège. Celle-ci disparaît le , remplacée au par une nouvelle intercommunalité élargie, la communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord dont elle est également le siège.

Administration municipale

La population de la commune étant comprise entre 5 000 et 9 999 habitants au recensement de 2017, vingt-neuf conseillers municipaux ont été élus en 2020[71] - [72].

Liste des maires

_mairie.JPG.webp)

Le résultat des deux tours des élections municipales de 2020 est annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le pour un tract diffusé en fin de campagne électorale dans les boîtes aux lettres[79]. Élisabeth Marty — dont la liste avait été élue avec 17 voix de plus par rapport à celle de Daniel Benoist — a fait appel de cette décision auprès du Conseil d'État qui a confirmé la décision du tribunal administratif. De nouvelles élections seront organisées et, dans l'attente de celles-ci, la gestion municipale est confiée à une délégation spéciale[80].

Juridictions

Dans le domaine judiciaire, Saint-Astier relève[81] :

- du tribunal judiciaire, du tribunal pour enfants, du conseil de prud'hommes, du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux ;

- de la cour d'appel de Bordeaux.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune[82].

Jumelages

- En 1969, Saint Astier s'est jumelé avec la ville de Keng-Kok (province de Savannakhet, dans le sud du Laos). En 1971, le collège de Saint-Astier a initié un jumelage avec le collège de Keng-Kok au Laos.

Annone Veneto (Italie) depuis 2018[83].

Annone Veneto (Italie) depuis 2018[83].

Équipements et services publics

Enseignement

Pour les plus jeunes, Saint-Astier offre trois systèmes d’accueil, la crèche familiale, le service multi-accueil et le centre de loisirs maternel, ainsi qu’un centre de loisirs et une maison des jeunes.

Saint-Astier dispose de trois écoles et un collège : l'école maternelle, située en centre-ville, l’école primaire Mounet-Sully et l’école Gimel, située à la périphérie de la ville à proximité des stades et de la piscine.

Le collège Arthur Rimbaud a déménagé à la rentrée 2009 dans un nouveau bâtiment, construit sur le site de Gimel. Plus vaste, aéré et fonctionnel, il s’agit du premier collège conçu selon la norme HQE (Haute qualité environnementale) en Dordogne.

Justice

Dans le domaine judiciaire, Saint-Astier relève[85] :

- du tribunal judiciaire, du tribunal pour enfants, du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce de Périgueux ;

- du pôle Nationalité du tribunal judiciaire de Périgueux (compétent uniquement dans le domaine de la nationalité) ;

- de la cour d'appel, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Population et société

Évolution démographique

Les habitants de Saint-Astier sont appelés les Astériens[86].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[87]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[88].

En 2020, la commune comptait 5 340 habitants[Note 11], en diminution de 3,28 % par rapport à 2014 (Dordogne : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 27,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (27,1 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 37,9 % la même année, alors qu'il est de 36,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 553 hommes pour 2 869 femmes, soit un taux de 52,91 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,82 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Agglomération de Saint-Astier

L'unité urbaine (l'agglomération) de Saint-Astier regroupe deux communes : Montrem et Saint-Astier[92], et regroupe 6 742 habitants en 2017[93].

Culture

Lieu de vie et d'échanges, La Fabrique réunit toutes les activités qui font un centre culturel vivant et dynamique : salle de spectacles et de cinéma, hall d'exposition, espace de restauration avec cuisines équipées, salles de réunion, studio de danse, salles d'enseignement musical et d'arts plastiques, etc. Le bâtiment municipal abonde d'une vie associative ardente, pour tous les publics.

Cinéma

Un cinéma privé était déjà présent à Saint-Astier mais il a fermé ses portes en 1982. Rouvert comme cinéma municipal – ce qui en fit la première salle d'Aquitaine de ce statut – sa gestion et sa programmation furent abordées dans un esprit de service public, bien loin des préoccupations commerciales des réseaux de distribution.

Il ne faut cependant pas confondre associatif et désuet : la salle de cinéma, d'une capacité de cinq-cents places assises, n'a rien à envier aux multiplexes : elle dispose d'un écran panoramique de 45 m2, du son Dolby Digital et est classée « Art et Essai ».

Centre culturel

Depuis 2015, le centre culturel n'est plus géré par l'association CRAC mais par un directeur culturel employé par la mairie.

La Vallée

Chaque année, au mois de mai, le festival La Vallée est le témoignage de la vitalité de ce territoire avec l'accueil de plus de vingt artistes sur treize communes. Depuis 1994[94], ce projet culturel mêle création théâtrale, spectacles de rues, concerts de musiques amplifiées, spectacles pour enfants durant le temps scolaire, rencontres conviviales autour d’une équipe artistique dans les villages et projets en direction des familles.

Médiathèque

La médiathèque permet d’emprunter gratuitement de nombreux documents écrits, audiovisuels et multimédia et propose un poste d’accès à Internet. Elle dispose d’un fonds de 24 000 livres, 960 périodiques, 1 700 enregistrements sonores, 600 vidéos et 50 cédéroms. Une partie de ces documents provient de la bibliothèque départementale de prêt et est régulièrement renouvelée.

Parallèlement, la médiathèque organise régulièrement des expositions, conférences, lectures.

École de danse

L’école de danse Art & Mouvement accueille les enfants à partir de quatre ans. Plusieurs disciplines et niveaux sont proposés, ainsi que des cours pour adultes, des stages et des soirées.

La ville de Saint-Astier accueille également près d’une vingtaine d’associations et structures à vocation culturelle dont certaines à vocation départementale : Ciné-Passion en Périgord et le Conservatoire de musique.

Festivités et manifestations culturelles ou sportives

- JSA d’Or, janvier.

- Festival La Vallée, mai / juin.

- Prix du muguet (cyclisme), mai (37e édition en 2019)[95].

- Le mois du Théâtre, en été.

- Nuit des bandas, fin juillet (23e édition en 2022[96]).

- Itinéraire baroque, juillet.

- Académie de la Couleur, juillet.

- Fête du Cheval, août.

- Comice agricole, septembre.

- Journées du patrimoine, septembre.

- Fête votive, octobre.

- La Valentin Huot (course cycliste), octobre.

- Fête de la lumière, début décembre (7e édition en 2021)[97].

- La 98e félibrée du Périgord a eu lieu en 2017 à Saint-Astier[98], qui avait déjà accueilli cette fête de l'Occitanie en 1939[99].

Sports

Saint-Astier, par la richesse de ses infrastructures et le nombre important de ses associations sportives, encourage les pratiques sportives par le biais d’un service des sports qui coordonne les activités et gère les installations : deux stades, deux gymnases, quatre courts de tennis (dont un couvert), une salle de musculation, une piscine couverte.

Des éducateurs interviennent dans les écoles et auprès des clubs. Ils encadrent également les jeunes à travers le centre de loisirs et le club ados.

En rugby à XV, l'« Union Saint-Astier Neuvic » est engagée en championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2021-2022.

Économie

Emploi

L'emploi est analysé ci-dessous selon qu'il affecte les habitants de Saint-Astier ou qu'il est proposé sur le territoire de la commune.

Emploi des habitants

En 2018[100], parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs représentent 2 115 personnes, soit 39,0 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs (267) a fortement diminué par rapport à 2013 (376) et le taux de chômage de cette population active s'établit à 12,6 %.

Emploi sur la commune

En 2018, la commune offre 2 326 emplois pour une population de 5 422 habitants[101]. Le secteur administratif (administration publique, enseignement, santé, action sociale) prédomine avec 47,1 % des emplois mais le secteur tertiaire est également très présent avec 33,4 %.

Répartition des emplois par domaines d'activité

| Agriculture, sylviculture ou pêche | Industrie | Construction | Commerce, transports et services | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre d'emplois | 25 | 230 | 198 | 776 | 1 096 | |

| Pourcentage | 1,1 % | 9,9 % | 8,5 % | 33,4 % | 47,1 % | |

| Source des données[101]. | ||||||

Établissements

Fin 2018, la commune compte 166 établissements actifs employeurs[102], dont 104 au niveau des commerces, transports ou services, 21 relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale, 21 dans la construction, 18 dans l'industrie, et 2 dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche[103].

Entreprises

_carri%C3%A8re_souterraine_de_chaux_(5).JPG.webp)

Parmi les entreprises dont le siège social est en Dordogne, deux situées à Saint-Astier se classent parmi les cinquante premières quant au chiffre d'affaires hors taxes en 2015-2016[104] :

- Beauty Success (commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé) 4e avec 113 004 k€ ;

- Saint-Astier distribution (hypermarché) : 40e avec 26 334 k€.

Parmi les entreprises dont le siège social est en Dordogne, cinq sociétés implantées à Saint-Astier se classent parmi les cinquante premières de leur secteur d'activité quant au chiffre d'affaires hors taxes en 2015-2016 :

- dans le commerce[105] :

- Beauty Success est 2e ;

- Saint-Astier distribution est 19e ;

- BCB Business coiffure beauté (commerce de gros interentreprises de parfumerie et de produits de beauté) est 46e avec 13 484 k€ ;

- dans le secteur agroalimentaire[106] :

- Picandine SAS (fabrication de fromage) se classe 7e avec 15 811 k€ ;

- Bétail viande astérienne Debrégeas (transformation et conservation de la viande de boucherie) est 32e avec 2 255 k€.

En 2016, Beauty Success, entreprise de distribution de parfumerie et de produits de beauté, implante dans la zone d'activités communautaire de Saint-Astier son siège social et sa logistique, auxquels s'ajouteront un centre de formation et un centre de recherche et de développement[107]. Sa logistique emploie 90 personnes sur le site[107]. L'entreprise, créée en 1995 à Périgueux et dont le précédent siège était à Marsac-sur-l'Isle, est à la tête de 345 parfumeries en France et en Afrique[107].

« Dernier chaufournier français producteur de chaux naturelle hydraulique », l'entreprise Chaux et enduits de Saint-Astier a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant en 2022[108].

Zones d'activité

La commune possède sur son territoire trois zones d’activités : Mallebay, la Serve et le Roudier. Celles-ci comportent plusieurs entreprises d’importance : fromagerie Picandine (groupe Rians), Chausson matériaux, Point P, Signature F (fauteuils de spectacle), Colas, etc. Le développement économique de la commune n'est pas pour autant terminé, puisqu'une ZAC intercommunale est actuellement en développement, avec l’implantation de la société ISOA.

Chaux blanche

.jpg.webp)

À l’heure où la chaux retrouve ses lettres de noblesse dans le bâtiment, la chaux de Saint-Astier a su prendre une place essentielle et incontournable sur le marché national et européen de la restauration.

En 1850, Louis Vicat, ingénieur des ponts et chaussées, prospectait les ressources du pays en pierre à chaux. Il mit en évidence les propriétés du calcaire du bassin de Saint-Astier. Ses recherches géologiques lui permirent d’assurer que le calcaire de Saint-Astier pouvait convenir à la fabrication d’une chaux naturelle pure[109], dont la faible hydraulicité permettait son emploi en milieu humide.

Le banc calcaire de dix kilomètres de long appartient à l’ère secondaire, groupe crétacé supérieur, étage Campanien (75 millions d’années). Ce calcaire provient de dépôts marins constitués de coquillages, coraux, marnes et autres animaux infiniment petits et nombreux. La mer ayant été très calme, cela forme des couches d’une grande régularité sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur et une composition chimique et minéralogique du calcaire constante. La carrière, souterraine, s’étend sur plus de trente hectares[110].

Même au plus fort de la conquête du ciment, vers 1900, alors que la plupart des chaufourniers disparaissaient, les chaux de Saint-Astier ont résisté grâce à la qualité de ce calcaire et à la modernisation des sites de production[109].

Le bassin de Saint-Astier, unique en Europe par l’homogénéité de son gisement calcaire, regroupe trois usines de production qui distribuent les chaux naturelles de Saint-Astier et des enduits prêts à l’emploi : Safa (créée en 1923), Cimchaux (créée en 1930[111]) et la Dordognaise.

Schématiquement, les chaux pures résultent de la calcination d’une pierre calcaire à environ 900 °C suivie d’une extinction (hydratation) sans aucun additif.

Les trois usines dépendent d'une entreprise unique « Chaux et enduits de Saint-Astier » (CESA), premier producteur français de chaux indépendant[109], qui emploie 130 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros[112].

Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)

Parmi les institutions astériennes, le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) tient une place notable. Créé à la suite des évènements de mai 68, sur un ancien site de l'Armée de l'air, il fut Centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile, Centre d'Instruction de la Gendarmerie puis Centre d'Instruction des Gendarmes Auxiliaires.

Le CNEFG fournit les moyens et les infrastructures adaptés à la formation et au perfectionnement des gendarmes mobiles et gardes républicains qui viennent acquérir à Saint-Astier les techniques élémentaires au maintien de l'ordre. Le Centre permet aussi la formation et le perfectionnement du Groupement de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie nationale (GSIGN), des gendarmes moniteurs d'interventions professionnelles (MIP et MIPFO), les diplômes d'armes (DA), des Équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire, des personnels des douanes aux techniques d'intervention professionnelle (IP) qui sont en perpétuelles évolutions.

Le centre accueille également les unités similaires de nombreux pays (Espagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suisse ou Turquie...). Cette dimension internationale permet les échanges de compétences dans les domaines du maintien de l'ordre et de l'intervention professionnelle. Le CNEFG est le plus grand centre de ce type en Europe.

Marchés

Le rendez-vous privilégié pour rencontrer les producteurs, goûter les produits du terroir, écouter les anciens discuter en patois, découvrir la ville autrement, chaque jeudi matin :

- marché au gras de novembre à mars ;

- marché aux truffes ;

- marché de produits régionaux sous la halle de la ville durant tout l'été.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine civil ou militaire

- Château de Bruneval, propriété privée

- Manoir de Brouillaud, propriété privée, sur un site inscrit depuis 1979[113].

- Château de Crognac, XIXe siècle, propriété privée

- Manoir d'Excideuil, propriété privée

- Repaire de Fareyrou ou Chartreuse de Fareyrou[Note 12], XVIe siècle, inscrite aux monuments historiques en 2008[114], propriété privée

- Manoir des Ferrières, propriété privée

- Château de la Batud (ou de Labatut), XVe siècle et plus récent, propriété privée

- Manoir de Petit-Puy, propriété privée

- Château de Puyferrat[115], classé monument historique en 1862[116], propriété privée, visitable

_Bonneval_(2).JPG.webp)

Le château de Bruneval. _Fareyrou_chartreuse_(2).JPG.webp)

La chartreuse de Fareyrou. _Labatut.JPG.webp)

Les tours du

château de Labatut._Puyferrat.JPG.webp)

Le Château de Puyferrat.

- Château du Puy-Saint-Astier, XVe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, inscrit aux monuments historiques en 1988[117], propriété privée

- Deux maisons avec tourelles du XVIe siècle sont également inscrites depuis 1948[118] - [119]

- Maisons anciennes à pans de bois

.JPG.webp)

Le château du Puy-Saint-Astier. .JPG.webp)

Maison à tourelle,

passage du Marché..JPG.webp)

Maison à tourelle,

angle rue du Lieutenant Dupuy..JPG.webp)

Maison à pans de bois,

rue La Fontaine.

Patrimoine religieux

- Église Saint-Astier, fortifiée[120], XIe et XVe siècles, classée monument historique en 1910[121]

- Chapelle des Bois, XVIIe et XIXe siècles, inscrite aux monuments historiques en 2007[122]. Elle abrite la grotte où vécut l'ermite Astérius qui deviendra saint Astier.

_%C3%A9glise_(2).JPG.webp)

L'église Saint-Astier. _%C3%A9glise_vitraux_choeur_(2).JPG.webp)

Les vitraux du chœur. _%C3%A9glise_portail.JPG.webp)

Le portail de l'église. _chapelle_des_bois.JPG.webp)

La chapelle des bois.

En bas, l'entrée de la grotte.

Personnalités liées à la commune

- Jacqueline Robin (1917-2007), née à Saint-Astier, pianiste

- Roger Ranoux (1921-2015), résistant et homme politique, est mort à Saint-Astier.

- Pierre Besson, né à Saint-Astier en 1940, rugbyman

- Claude Besson, né à Saint-Astier en 1942, rugbyman, frère du précédent

- Alain Besson, né à Saint-Astier en 1943, rugbyman, cousin des deux précédents

- Kendji Girac (1996-), chanteur, vainqueur de la saison 3 de The Voice, a vécu plusieurs années à Saint-Astier.

- Astier Nicolas, cavalier, médailles d'or et d'argent aux JO de Rio en 2016[123]

Blason

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules à une cloche d'or |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Devises

La devise de la ville traditionnellement utilisée est Pito vilo, grand cluchié, signifiant en occitan « Petite ville, grand clocher ». Cette devise fut popularisée par le livre éponyme de 1933 de l'abbé Édouard Nogué[124].

On peut aussi retrouver la devise latine Ex virtute nobilitas, signifiant « La noblesse est dans le courage »[124].

Pour approfondir

Bibliographie

- La prise de la ville de Saint-Astier par les Frondeurs en 1652, dans Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin 1856, p. 50-54

- Édouard Nogué, Saint-Astier : pito vilo, grand cluchié [contient aussi : « Les Allemands à Saint-Astier, 1940-1945 »], Saint-Astier, Syndicat d'initiative de Saint-Astier, , 220-20 p. (ISBN 2-9509496-0-6, BNF 35784290). Consultable à la bibliothèque de Périgueux.

- Anne-Josette et Serge Avrilleau, Saint-Astier : mille ans d'histoire, 2014, Éd. Les Livres de l'îlot, Neuvic (ISBN 979-10-92474-05-3).

Articles connexes

- Gare de Saint-Astier

- Dordogne (département)

- Périgord

- Liste des communes de la Dordogne

- Liste des châteaux de la Dordogne

- Liste des demeures de la Dordogne

- Sentier de grande randonnée 646

- Sentier de grande randonnée 654

- Massacres perpétrés par les Allemands en France durant la Seconde Guerre mondiale

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une unité paysagère est un pan de territoire qui présente des caractéristiques paysagères propres.

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[12] - [13]

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[23].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[24].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Les élections de juillet 2020 ont été annulées par le tribunal administratif de Bordeaux, décision confirmée par le Conseil d'État.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Contrairement à ce qui est noté dans le Dictionnaire des châteaux du Périgord de Guy Penaud (Éditions Sud Ouest, 1996 (ISBN 2-87901-221-X)), la Chartreuse de Fareyrou (qui est le côté ouest du repaire de Fareyrou) n'est pas située sur la commune de Léguillac-de-l'Auche mais sur Saint-Astier.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Saint-Astier » sur Géoportail (consulté le 18 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Géologie de la Dordogne - Périgord », sur espritdepays.com (consulté le ).

- « Carte géologique de Saint-Astier » sur Géoportail (consulté le 14 juin 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune de Saint-Astier », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le )

- « Notice associée à la feuille no 782 - Mussidan de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- IGN, « Répertoire géographique des communes (RGC) 2014 », sur drive.google.com

- « Pourquoi un Atlas des paysages du Dordogne ? », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Unités paysagères de la Dordogne », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Repères géographiques de la Vallée de l'Isle », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- « Portrait de la Vallée de l'Isle », sur le site de l'atlas des paysages de la Dordogne (consulté le ).

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune de Saint-Astier », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Saint-Astier », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en région Aquitaine (consulté le )

- « Confluence Isle-Dordogne face à la Pêcherie » sur Géoportail (consulté le 13 septembre 2022)..

- Sandre, « l'Isle »

- Sandre, « le Salembre »

- « SAGE Isle - Dronne », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Martin Rib. - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Astier et Saint-Martin-de-Ribérac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Martin Rib. - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Astier et Bergerac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne sur le réseau Natura 2000 (consulté le 4 novembre 2009).

- « DIREN Aquitaine - Vallée du Jouis »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF] (consulté le 4 novembre 2009).

- Carte de la ZNIEFF 26090000, sur le site de la DIREN Aquitaine (consulté le 4 novembre 2009).

- « DIREN Aquitaine - Vallée de l'Isle entre Razac-sur-l'Isle et Saint-Astier »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF] (consulté le 4 novembre 2009).

- « Carte de la ZNIEFF 26690000 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur le site de la DIREN Aquitaine (consulté le 4 novembre 2009).

- DIREN Aquitaine - Haute vallée du Salembre [PDF] (consulté le 15 janvier 2012).

- Carte de la ZNIEFF 26080000, sur le site de la DIREN Aquitaine (consulté le 15 janvier 2012).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Astier », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Astier », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie des risques d'inondations du TRI de Périgueux », sur www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan de prévention du risque inondation de l'« agglomération de Périgueux » », sur le site de la préfecture de la Dorodgne, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, (consulté le )

- « Plans Départementaux et Inter-Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies », sur le site de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Dordogne », sur www.dordogne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Astier », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Chantal Tanet et Tristan Hordé, Dictionnaire des noms de lieux du Périgord, éditions Fanlac, 2000, (ISBN 2-86577-215-2), p. 299-300.

- Le nom occitan des communes du Périgord - Sench Astier sur le site du conseil général de la Dordogne (consulté le .

- Guy Penaud, préface de Roger Ranoux, Les crimes de la Division « Brehmer », éditions la Lauze, mars 2004, (ISBN 2-912032-65-2), p. 19-22.

- Francis A. Boddart, Les chantiers de la jeunesse et la Dordogne, 1940-1944 [Texte imprimé] : de la révolution nationale à la production industrielle, Périgueux, IFIE Éditions Périgord, , 342 p. (ISBN 978-2-916265-18-6), p. 277-291..

- Texte présenté à la presse le 16 août 1991 au nom du Comité départemental de liaison de la Résistance, et publié dans le no 82 de septembre 2006 de La Voix de la Résistance en Dordogne (archive)

- Anne-Josette et Serge Avrilleau, Saint-Astier, mille ans d'histoire, 2014.

- [PDF] Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945, Mémorial des batailles de la Marne - Dormans (51), p. 14-15.

- Légifrance, « Décret no 2014-218 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Dordogne », sur http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- Article L2121-2 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance, consulté le 9 septembre 2020.

- Résultats des élections municipales et communautaires 2020 sur le site du ministère de l'Intérieur, consulté le 9 novembre 2020.

- « Voici vos 557 maires », édition spéciale de Sud Ouest du 3 avril 2008, p. 19.

- Christian Lacombe, Elisabeth Marty en place, Sud Ouest édition Dordogne, 31 mars 2014, p. 16.

- [PDF] Arrêté portant institution d'une délégation spéciale dans la commune de Saint-Astier, Préfecture de la Dordogne, .

- Hervé Chassain, « Comment va se dérouler la transition jusqu'aux prochaines élections », Sud Ouest édition Dordogne, 2 juillet 2021, p. 15.

- « En l'absence de six élus de l'opposition, Élisabeth Marty retrouve son fauteuil de maire », Sud Ouest édition Dordogne, 13 septembre 2021, p. 20.

- Hervé Chassain, « Les élections annulées à Saint-Astier », Sud Ouest édition Dordogne, , p. 13.

- Stéphanie Claude, « Les municipales annulées », Sud Ouest édition Dordogne, , p. 20.

- « Annuaire des juridictions d'une commune », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- Site des villes et villages fleuris, consulté le .

- Thierry Dubrunfaut, « Le jumelage italien effectif », Sud Ouest édition Périgueux, 27 septembre 2018, p. 18.

- Fédération hospitalière de France, « CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ASTIER (Saint-Astier) », sur etablissements.fhf.fr.

- « Annuaire des juridictions d'une commune », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- Annuaire des maires de la Dordogne 2009, p. 225.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Astier (24372) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Dordogne (24) », (consulté le ).

- Unité urbaine 2010 de Saint-Astier (24203), Insee, consulté le 19 novembre 2020.

- Dossier complet - Unité urbaine 2010 de Saint-Astier (24203) - tableau POP T1, Insee, consulté le 19 novembre 2020.

- Chantal Gibert, 20 ans, ça se fête, Sud Ouest édition Dordogne, 3 mai 2013, p. 11.

- « Prix du muguet : départ de la 37e édition mercredi », Sud Ouest édition Périgueux, 29 avril 2019, p. 18.

- « Sécurité, le mot d'ordre pour la 23e Nuit des bandas », Sud Ouest édition Périgueux, , p. 16.

- Chantal Gibert, « La fête de la lumière dans les rues et sur les places », Sud Ouest édition Dordogne, , p. 23.

- Émilie Delpeyrat, « L'Occitanie à la fête », Sud Ouest édition Dordogne, 3 juillet 2017, p. 12.

- Thierry Dubrunfaut, « Une réunion pour évoquer la 98e félibrée astérienne », Sud Ouest édition Périgueux, 10 octobre 2016, p. 19.

- Dossier complet - Commune de Saint-Astier (24372) - Activités, emploi et chômage - tableaux EMP T2 et EMP T4 sur le site de l'Insee, consulté le 28 décembre 2021.

- Dossier complet - Commune de Saint-Astier (24372) - Emploi - Population active - tableaux POP T0 et EMP T8 sur le site de l'Insee, consulté le 28 décembre 2021.

- « Établissement / Siret - Définition », sur Insee (consulté le ).

- Dossier complet - Commune de Saint-Astier (24372) - Établissements actifs employeurs par secteur d'activité - tableau RES T1P sur le site de l'Insee, consulté le 28 décembre 2021.

- « Chiffres d'affaires : les 50 premières », Sud Ouest éco & entreprises édition Dordogne, novembre 2017, p. 28.

- « Commerce », Sud Ouest éco & entreprises édition Dordogne, novembre 2017, p. 40.

- « Agroalimentaire », Sud Ouest éco & entreprises édition Dordogne, novembre 2017, p. 34.

- Hervé Chassain, « Beauty Success installe son nouveau siège et sa logistique », Sud Ouest édition Périgueux, 10 septembre 2016, p. 14.

- « Le label Entreprise du patrimoine vivant pour les chaux de Saint-Astier », Sud Ouest édition Dordogne, , p. 15.

- « Les chaux de Saint-Astier : Historique », CESA (consulté le ).

- « Les chaux de Saint-Astier : Procédé de fabrication », CESA (consulté le ).

- Christian Lacombe, « À la découverte de l'or blanc », Sud Ouest édition Périgueux, 17 août 2015, p. 19.

- Hervé Chassain, « La chaux au frais », Sud Ouest édition Dordogne, 24 juillet 2015, p. 11.

- DIREN Aquitaine - Site du Brouillaud

- « Chartreuse de Fareyrou », notice no PA24000069, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le Château de Puyferrat sur le site La passion des châteaux

- « Château de Puyferrat », notice no PA00082803, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château du Puy », notice no PA00082802, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison », notice no PA00082806, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison », notice no PA00082805, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jacques Gardelles, Aquitaine gothique, p. 142-145, Picard, Paris, 1992 (ISBN 2-7084-0421-0).

- « Église Saint-Astier », notice no PA00082804, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle des Bois », notice no PA24000061, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Benjamin Fontaine, « JO 2016 : Astier Nicolas... un prénom inspiré par le Périgord ! », sur Francebleu.fr, (consulté le ).

- « Armes et devises », sur saint-astier.fr.