Pollution des sols

La notion de pollution des sols désigne toutes les formes de pollution touchant n'importe quel type de sol, notamment agricole, forestier et urbain.

La distribution horizontale et verticale des polluants (métaux et métalloïdes notamment) n’est pas stable : elle varie dans l'espace et le temps selon les conditions de sol et de température, et selon le type et la forme chimique du polluant, et selon le degré de bioturbation du sol[1]. De même un sol pollué devient à son tour une source possible de diffusion (directe ou indirecte) de polluants dans l'environnement, via l'eau, les envols de poussières, émanations gazeuses ou via une reconcentration et transfert de polluants par des organismes vivants (bactéries[2], champignons, plantes, vers de terre, etc. à leur tour mangés par d'autres espèces).

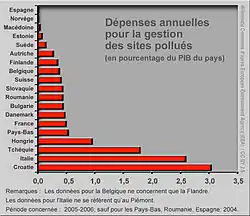

À titre d'exemple, au début des années 2000, l'Europe comptabilisait environ 342 000 sites contaminés et plus de 2,5 millions de sites potentiellement contaminés[3], et la France comptait environ 230 000 sites pollués ou potentiellement pollués par l'industrie ou des services dans le pays[4], dont près de 4 000 faisant l’objet de mesures de surveillance, de diagnostic ou de réhabilitation[4]. Il faudrait y ajouter les anciennes décharges municipales (au moins une pour chacune des 36 000 communes), les pollutions d'origine militaire, agricole, cynégétique, etc.

Aux États-Unis, un fond spécial dit Superfund, avec contribution des pollueurs, est consacré au traitement des cas les plus graves, sous l'autorité directe de l'État fédéral.

Éléments de définition

Un sol est dit pollué quand il contient un ou plusieurs polluants ou contaminants susceptibles de causer des altérations biologiques, physiques et chimiques[5] - [6] - [7].

Le polluant se définit comme un altéragène biologique, physique ou chimique, qui au-delà d'un certain seuil, et parfois dans certaines conditions développe des impacts négatifs sur tout ou partie d'un écosystème ou de l'environnement en général[8].

Autrement dit, la pollution des sols est comprise comme altération du biotope constitué par l'humus (ou tous autres types de sols) par l'introduction de substances toxiques, éventuellement radioactives ou d'organismes pathogènes entraînant une perturbation plus ou moins importante de l'écosystème[9].

Selon le polluant et le contexte, ses impacts seront[9] :

- directs ou indirects ;

- locaux et stabilisés ou étendus et mobiles (mobilité dépendant souvent de paramètres liés à l'eau, aux envols de poussière et au pH du sol ou du substrat polluant ou de phénomènes de bioturbation) ;

- immédiats ou différés ;

- de surface, profond ou de « subsurface » (avec dans chaque cas des impacts écotoxicologiques différents).

Degré de gravité

Le degré de gravité est relatif :

- à la nature du polluant ou perturbateur pour une ou plusieurs espèces, mutagène, cancérigène, reprotoxique, plus ou moins dégradable ou non-dégradable) ;

- à sa capacité éventuelle à changer ou perturber le fonctionnement d'un écosystème ou de la biosphère ;

- à la nature du sol (par exemple un sol faillé, fracturé, drainant ou acide accélèrera la diffusion de métaux, alors qu'un sol homogène, argileux ou basique la freinera) et à sa position biogéographique et à son usage (cultivé, brouté, jardiné, etc.), ainsi qu'à la surface et profondeur touchées ;

- à des problèmes émergents posés avec l'introduction de plus en plus fréquente de propagules d'espèces invasives ou de pathogènes lors de transports de sols.

Mesures et accessibilité des données

Des mesures qualitatives et quantitatives sont faites, autrefois en laboratoire et parfois maintenant in situ grâce à des matériels portables (spectrométrie de fluorescence X, sondes d'analyseurs automatiques (pour l'eau) et peut être bientôt spectroscopie sur plasma induit par laser pour l'eau, l'air et les sols). On commence aussi à pouvoir mesurer, à coûts raisonnables, la diversité des gènes de micro-organisme du sol, sans s'intéresser aux espèces (souvent encore inconnues ou très mal connues).

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la prise de conscience de la pollution croissante de l'environnement, divers systèmes de surveillance (« monitoring ») de la qualité des sols ont été mis en place pour des sols agricoles, urbains et naturels. Leur objectif est d'aide et de conseil, parfois d'action réparatrice et de gestion des pollutions (séquelles minières et industrielles, séquelles de guerre, séquelles agricoles, etc.), intégrant aussi la présence d'organismes pathogènes ou nuisibles dans le sol.

Depuis les années 1990, en Europe notamment avec les travaux des Pays-Bas (projet de suivi fin d'environ 70 % de la superficie de sols des Pays-Bas) et dans le cadre de la prépation d'une directive Sol, des tentatives de caractérisation écologique du sol sont également en cours pour améliorer la durabilité et soutenabilité des écosystèmes et services écosystémiques essentiels rendus par les sols[11].

Une difficulté est l'interaction complexe des systèmes de sol avec l'économie, l'agroéconomie en particulier, et la société[11]. Les modèles distinguent généralement quatre types de capitaux : le capital naturel, humain, social et de production. Les caractéristiques biologiques les plus suivies sont la biomasse microbienne, la diversité des nématodes et des vers de terre[12] (ainsi, mais moindrement qu'en champignons[13] qui jouent un rôle majeur dans le cas des forêts notamment).

Dans une approche bioindicatrice, la naturalité, diversité et l'abondance des organismes des couches supérieures du sol fournissent des indices pertinent de stabilité et résilience du sol en tant qu'habitat et élément majeur de l'écosystème, reste à les évaluer et surveiller de manière pertinente, quantitative et plus qualitative, c'est un des domaines encore peu développé de la recherche agronomique[11].

Une approche fréquente, « utilitaire », en urbanisme notamment, est d'analyser la qualité et pollution des sols pour en dériver un « aptitude à l'emploi », mais avec encore des lacunes dans les connaissances et un « goulot d'étranglement majeur » qui est la collecte et l'accès aux données de monitoring et surveillance[11].

Cartographie et registres des pollutions

La cartographie utilise les outils devenus classiques des SIG, mais aussi parfois des moyens plus expérimentaux, dont :

Suisse : NABO[14] qui vise à étudier le lien entre la variabilité spatiale du fonctionnement des sols et celle des émissions de gaz à effet de serre (protoxyde d’azote en particulier). On trouve aussi en Suisse des cadastres des pollutions se mettant peu à peu en place aux échelles communales à mondiales pour certains polluants, concernant les émissions et/ou les pollutions de stock.

France : la base de données BASOL du ministère de l'écologie[15], des atlas, observatoires des sols (ex. : observatoires nationaux tels que l'Observatoire de la qualité des sols[16] de l'INRA ou projets plus locaux tels que l'OS² (Observatoire spatialisé orléanais des sols[17]) de l'INRA en France, le NABO. Les observatoires peuvent s'appuyer sur le Réseau de mesure de la qualité des sols (RMQS) (2 195 sites équipés de moyens de mesure en métropole, Guadeloupe et Martinique. Récemment, un RMQS-BioDiv a commencé (en Bretagne) à produire un référentiel de la biodiversité des sols en lien avec les caractéristiques pédologiques, d'usages et histoire du sol…)[18]. Le Conservatoire des Sols (basé à l'Inra-Orléans) a recueilli environ 25 000 échantillons (plus de 60 tonnes de terre) venant de 1 669 fosses pédologiques, plus de 100 000 échantillons à la tarière qui ont produit[18]. Le RMQS a prévu une seconde campagne à partir de 2011[18] -

Depuis 2001, un groupement d'intérêt scientifique Sol (« GIS Sol »[19]) associe les ministères concernés, l'INRA, l'ADEME, l'IRD et l'Inventaire Forestier National (IFN), pour « constituer et de gérer un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités. Ce système d'information sur les sols devra répondre à échéance réaliste aux besoins régionaux et nationaux, dans le contexte européen ». Il vise à « concevoir, orienter, coordonner, et de s'assurer que se réalisent dans les meilleures conditions, des actions d'inventaire géographique des sols (Cf. programme Inventaire Gestion et conservation des Sols dit IGCS), de suivi opérationnel de leurs qualités, de création et de gestion d'un système d'information répondant aux demandes des pouvoirs publics et de la société », en lien avec le réseau du « Bureau européen des sols » basé au Centre commun de recherche de la Commission européenne (Ispra, Italie) et avec l'Agence européenne de l'environnement ou le Centre européen de données sur les sols (ESDAC) via l'IFEN qui est désigné « point focal national » de l'AEE. Une partie du territoire français est cartographiée au 1/250 000e dans les RRP (Référentiels régionaux pédologiques). Les bases de données sol servent notamment à préciser les zonages de type zones humides[20], typologie des stations forestières[21], zones défavorisées simples ou d'aléa érosif, sols artificialisés ou menacés (que l'Agence de l'eau peut acheter pour les protéger, depuis la loi Grenelle II) sensibilité des bassins versants aux pesticides et engrais, dossiers calamités agricoles, trame verte et bleue, ou pour les délimitations d'AOC ou d'Indication géographique protégée, etc.).

Des pédothèques conservent des échantillons de référence. Et des inventaires pédogéochimiques permettent de compléter les premières cartes pédopaysagères établies dans les années 1980 en France.

L'Europe dispose d'un registre européen des émissions polluantes (Eper) couvrant cinquante polluants (eau et air uniquement), émis par les principales (grandes et moyennes) installations industrielles. Il a permis de conclure[22] mi 2007 à un « bilan mitigé ». Si on observe une diminution de deux tiers des cinquante polluants industriels suivis, notamment azotés dans l'eau (–14,5 % dans l'eau), phosphore (–12 % dans l'eau) et dioxines et furanes (–22,5 % dans l'air) ; ces améliorations sont contrebalancées par une hausse des émissions de certains polluants dont le CO2 que la commission espérait réduire grâce à l'introduction du système communautaire d'échange de quotas d'émission.

L'Eper sera en 2009 remplacé par un Registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR européen) construit à partir des données de 2007, cette fois pour plus de 91 substances d'industries dans 65 domaines d'activité. Et les émissions diffuses du trafic autoroutier, chauffage domestique et l'agriculture» y seront ajoutées[23].

Au niveau local, des Samu de l'environnement se créent en France, dont l'objectif principal est de fournir des laboratoires mobiles capables de mesurer rapidement et sur site pollué plusieurs centaines de paramètres physico-chimiques et biologiques.

La loi Grenelle II[24] modifie le code de l'environnement[25] en y ajoutant 2 articles (L. 125-6 et L. 125-7)dont le premier précise :« L’État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. »

Activités sources de pollution des sols

En termes de surface ce sont d'abord l'industrie (métallurgique, chimique, minière notamment), l'agriculture, les séquelles de guerre, certains accidents. Mais de très nombreuses activités humaines ont pu être source de séquelles environnementales sur les sols, y compris des activités de loisirs et sportives (cf. par exemple les milliers de tonnes de plomb annuellement introduites dans les sols par la grenaille de plomb des cartouches de chasse et de ball-trap ; ou encore l'arsenic et d'autres pesticides déversés durant des décennies sur golfs , etc.). Ainsi les terrains de golf de Floride contiennent des taux d'arsenic variant de 5,3 à 250 ppm avec une moyenne de 69,2 ppm, à cause d'un usage répété de pesticides organoarsénicaux (MSMA notamment)[26].

Polluants les plus courants des sols

Les polluants du sol les plus courants[27] et les plus recherchés sont :

- métaux lourds (à comparer au fond géochimique naturel) ;

- hydrocarbures ;

- HAP ;

- COV ;

- huiles minérales ;

- goudrons ;

- hydrocarbures halogénés volatils ;

- organochlorés ;

- PCB ;

- PCT ;

- dioxines ;

- furanes ;

- phénols ;

- chlorophénols ;

- cyanures ;

- pesticides[28] ;

- phtalates ;

- esters phtaliques ;

- substances chimiques à usage militaire ;

- explosifs ;

- munitions non explosées ;

- eutrophisants (nitrates, phosphates) ;

- acides, bases ;

- radionucléides.

Indicateurs de toxicité ou qualité des sols

Les besoins d'évaluation environnementale, d'études d'impact et l'application d'écotaxes ou du principe pollueur-payeur nécessitent des indicateurs de pollution reconnus par tous, et si possible normés.

Un exemple d'unité retenue en France est le métox, mais uniquement pour huit polluants de type métaux et métalloïdes (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc). On parle aussi d’équivalent toxique, d’équivalent dioxine…

Les bioindicateurs ; quand ils existent (ex. : plantes nitrophiles, métallophytes…, faune du sol, ou animaux consommant cette faune[29]), ils donnent des indices de degré de pollution du sol, par exemple en eutrophisants ou certains éléments-trace métalliques ;

L'étude de l'impact d'un polluant relève du domaine de l'écotoxicologie et de la pédologie. Il reste cependant difficile de mesurer l'impact de polluants multiples agissant en synergies.

Quelques organismes animaux du sol sont déjà utilisés comme bioindicateurs. Leur vitesse de croissance et leurs capacités reproductives (deux paramètres importants de viabilité des espèces et des écosystèmes[30]) sont affectés par la pollution sont faciles à suivre, mais cela demande un protocole de quelques semaines à mois, mais ils sont encore limités, n'appartenant qu'aux deux embranchements des arthropodes (Collemboles[31] et Coléoptères) et des annélides (vers de terre[32] et Enchytraeidae pour les sols plus acides), avec respectivement deux normes visant à évaluer la toxicité aiguë [vers de terre (ISO 11268-1) et larves de coléoptères[33] et 3 normes portant sur l'évaluation d'effets sublétaux des contaminants du sol, via leurs effets sur la reproduction (vers de terre [2], Collemboles, Enchytraeidae[34]).

L'escargot semblent être un indicateur intéressant[35], pour l'évaluation de la teneur en chrome bioassimilable d'un sol par exemple[36] ou de pesticides organophosphorés[37]. L'AFNOR travaille en 2011 à plusieurs projets de normes, dont un projet de norme PR NF EN ISO 15952 /Qualité du sol - Effets des polluants vis-à-vis des escargots juvéniles (Helicidae) - Détermination des effets sur la croissance par contamination du sol (soumis à enquête et consultation du public jusqu'au 28 févr. 2011[38]) ;

Cas particuliers des microplastiques et des nanoplastiques

L'apport de matières organiques est absolument nécessaire à la vie des sols. Dans les milieux émergés, depuis des milliards d'années, le « retour au sol » est le mode naturel et dominant du recyclage des micro-organismes, des champignons, des végétaux et animaux morts, ainsi que de leurs excrétats et excréments. Depuis la préhistoire, l'Homme utilise une partie de ses déchets organiques et de ceux de ses animaux d'élevage pour amender les sols cultivés. Il s'agit aujourd'hui de « valoriser » ces déchets dans une logique d'économie circulaire se voulant vertueuse.

Mais avec le développement exponentiel de l'industrie du plastique, des nano- et microplastiques (particules de moins de 5 mm) sont de plus en plus massivement dispersés dans l'environnement[39], devenant un polluant émergeant et préoccupant des sols[40] - [41]. Ce plastique diffus contient souvent des colorants et divers additifs toxiques et écotoxiques, ainsi que d'autres polluants (absorbé ou adsorbé par la matière plastique elle-même)[39]. Ceci en fait une source potentielle et préoccupante de contaminants chimiques et biochimiques susceptibles d'être bioconcentrés dans le réseau trophique (pyramide alimentaire)[42] - [43].

Quantités introduites, teneurs des sols en microplastiques : vers 2020, les boues d'épuration américaines contiennent au moins 300 000 particules de plastique par kilogramme de boue sèche, introduisant jusqu'à 70 kilotonnes de MNP par an dans les sols agricoles des seuls États-Unis[44]. Les sols utilisés par l'agriculture industrielle contiennent jusqu'à 43 000 particules kg−1de divers polymères plastiques[45].

Et une étude anglaise (2019) a montré que les sols agricoles (européens notamment) sont devenus en quelques décennies un immenses réservoir mondial de microplastiques[39] : environ 1 % du poids des boues sortant d'une station d'épuration dimensionnée pour traiter les eaux de 300 000 équivalent-habitants environ, étudiée au Pays de Galles, étaient des microplastiques. Chaque gramme de boue sèche contenait 0,01 g de microplastique, soit 24,7 microparticules de plastique par g de boue d'épuration sèche. Ceci équivaut à environ 1 % du poids de la boue d'épuration[39].

Si l'on extrapole ce chiffre à l'échelle européenne, ce sont de 31 000 à 42 000 tonnes de microplastiques qui sont annuellement déposées dans les sols européens (pour les fragments de 1 000 à 5 000 μm), ou 8,6 ×1013 à 7,1×1014 particules de plastique pour les particules de 25 à 5000 μm). Ce taux pourrait localement atteindre à 4,8 g de MP/m2/an, soit un apport de 11 489 particules de microplastique par m2 et par an), s'ajoutant aux apports des années précédentes[39].

Régions ou pays concernés : l'étude[39] publiée dans le journal scientifique Environmental pollution indique que « l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et l'Italie représentent plus de 76 % de la masse totale de particules microplastiques contenues dans les boues d'épuration en Europe ».

Sources : Cette contamination résulte généralement de l'épandage de boues d'épuration contaminées par la plastique. D'autres source sont :

- l'abandon de films de paillage plastique[46] (vers 2020), plus de 40 % de ces films ne sont pas récupérés du sol, et se décomposent en fragments de taille décroissante[47] ;

- certains composts ;

- certains résidus de méthanisation ;

- le vent, les inondations, les embruns en sont aussi des sources de large dispersion.

Effets sur les organismes et micro-organismes du sol : ils sont démontrés[48]. Une étude récente (2018) a utilisé le collembole Folsomia candida comme modèle animal. L'intestin de ce petit décomposeur abrite une communauté bactérienne diverse, composée de ~ 44 % d'Actinobacteria ; ~ 30 % de Bacteroidetes ; ~ 12 % de Protéobactéries et ~ 1 % de Firmicutes). Ce microbiote est très différent de celui du sol environnant (il comporte beaucoup moins d'espèces de bactéries notamment). Chez les collemboles exposés durant 56 jours à un sol enrichi en microplastiques, ces derniers ont fortement altéré le microbiote intestinal des collemboles[48]. Ils ont aussi changé la composition isotopique des tissus de l'animal (augmentation de δ15N et δ13C)[48]. En outre la diversité bactérienne du tube digestif des collemboles exposés aux microplastiques a augmenté (ce qui pourrait s'expliquer par une dégradation de leur immunité et qui s'est aussi traduit par une moindre capacité à digérer ; confirmées par un déficit de croissance (taille moyenne réduite de 16 %). Enfin une autre conséquence, plus grave, était une mauvaise reproduction (28 % de descendance en moins). Les auteurs ont conclu que les microplastiques impactent donc - dans le sol - des espèces non ciblées, dans le cas présent en affectant leur microbiote, ce qui altère leur capacité à s'alimenter et à se reproduire. On ignore le degré d'adaptabilité dans le temps de types d'espèce à ce stress nouveau pour elle[48]. Or les collemboles sont l'une des bases de du réseau trophique dans la strate la plus discrète du sous-bois ; avec les vers de terre, ils y jouent un rôle majeur, permettant la bonne décomposition des feuilles mortes et pour la formation de l'humus (et donc du puits de carbone du sol)[48].

Législation : en 2022, il n'existe pas encore de législation imposant un contrôle ou des limites aux apport de microplastiques dans les sols via le vent, les boues d'épuration, ni sur une surveillance normalisée de ces polluants émergents des sols agricoles[49].

Voies d'exposition et de contamination pour l'Homme et l'animal

Ces voies sont principalement l'ingestion (directe ou indirecte) de terre contaminée, l'inhalation de particules issues d'envols, réenvols de poussière (inhalation), le passage percutané (pour certains polluants, liposolubles le plus souvent) ou à l'occasion de blessures ouvertes.

Ingestion de sols pollués

Elle varie considérablement selon l'âge.

Elle concerne essentiellement les enfants lors de leurs jeux et activités à l'extérieur dans les espaces privatifs, parcs et aires de jeux publiques, ou dans la maison (en cas de Pica tout particulièrement), à l'école (deux synthèses ont été publiées en France[50] et en Flandre Belge[51]. Certaines populations mangeant avec les doigts peuvent aussi être concernées, ainsi que toute personne ayant l'habitude de porter les mains ou objets à la bouche.

L'évaluation de la quantité de sol et poussières ingérés par un enfant ou un adulte a fait l'objet de nombreuses études. C'est un élément important pour l’évaluation des risques liés aux sites, sols et sédiments pollués. Cette voie peut être quantitativement appréhendé par l'utilisation de traceurs, ou empiriquement (« méthode contacts main-bouche » ; ou encore via des modélisations pharmacocinétiques ou l'étude des liens entre plombémie et teneurs "environnementales" (analyses sol, poussières, aliments, boissons, etc.)[52] - [53] - [54] - [55] - [56] - [57] - [58] - [59] - [60] - [61] - [62] - [63] - [64] - [65] - [66] - [67] - [51].

Des chercheurs ont publié des guides[68] - [69] et des agences nationale de santé environnementale (ex : Santé Canada et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) au Canada, En HEALTH en Australie, le RIVM aux Pays-Bas, l’EPA aux États-Unis) ont calculé des recommandations en matière de quantité de sol ingéré (moyenne en mg/j) à prendre en compte ou à ne pas dépasser, selon l'âge de l'enfant.

En France, l'INERIS[70] a ainsi proposé de telles valeurs (valeur déterministe ou distributions statistiques pour différentes tranches d’âges enfantines, en contexte résidentiel).

Des « outils » multimédia commercialisés (ex : HESP[71], CSOIL[51], RISC HUMAN au Pays-Bas[72], CLEA en Angleterre[73], RBCA[74], RISC BP[75], CalTOX[76], HHRAP[77], MPE (Multiple Pathways of Exposure) aux États-Unis[78], etc.) proposent leurs propres valeurs de quantité de sol ingéré.

Législations, réglementations

Gestion des sols pollués

Souvent (dont en France), en l'absence de loi, de seuil réglementaire ou de normes spécifiques aux pollutions anciennes liées aux séquelles de guerre, industrielles, agricoles, cynégétiques, des territoires que l'on sait localement très probablement et fortement contaminés (en particulier les forêts de la Zone rouge, dans la région de Verdun par exemple) ne sont pas officiellement reconnues comme pollués ; aucune recommandation concernant les produits alimentaires issus de ces sols ne semble jamais avoir été émises par les autorités compétentes. Ceci vaut pour les champignons susceptibles de fortement accumuler les métaux lourds, mais aussi pour les sangliers ou d'autres espèces gibier, dans ces zones comme dans celles soumises aux retombées de Tchernobyl lors du passage du nuage radioactif.

De nombreux pays ont établi des seuils, souvent basés sur des valeurs seuils recommandées ou normes (seuils réglementaires).

En Europe

- Un projet de Directive européenne (Directive Sols) était en préparation en 2004, mais a subi des retards successifs. Depuis 1998, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) réunit[79] des données sur les sols en Europe et doit élaborer des indicateurs communs aux pays de l'Union européenne en matière de qualité des sols, dans le cadre d'un projet de directive-cadre présenté par la Commission européenne le et consultable en ligne[80]. Le projet « directive sol » est finalement adopté le avec 496 votes en sa faveur (161 contre et 22 abstentions) par le Parlement européen. Le texte imposant des obligations aux États comme recenser les sites contaminés dans l'Union européenne, lister des zones de protection prioritaires ou encore mettre en place des stratégies d'assainissement des sols pollués. Cependant le projet va être très mal accueilli notamment par les agriculteurs et les industriels qui vont même aller jusqu'à déposer des amendements.

- Un autre projet vise à condamner de manière uniforme au sein de l'Union européenne les crimes environnementaux[81].

Actuellement (), les normes, seuils et sanctions varient fortement d'un pays à l'autre et sont souvent « insuffisants » par la Commission qui souhaite mieux appliquer le principe pollueur-payeur (Franco Frattini, le commissaire chargé de la Justice, à la liberté et à la sécurité a déclaré que 73 % des « crimes verts » sont causés par les entreprises, il fallait donc les pénaliser plus fortement). Ainsi, des amendes allant de 750 000 euros à 1,5 million d'euros peuvent être infligées, ainsi que pour les personnes, des peines de prison allant de cinq à dix ans[82].

Les crimes pris en compte par ce projet sont notamment :

- émissions illicites de substances dangereuses (dans l'eau, l'air, les sols ou des produits de consommation) ;

- transport illicite de déchets ;

- commerce illicite d'espèces menacées.

Principe pollueur-payeur

Il veut que la charge financière de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution repose sur le pollueur. Dans cette optique, les équipements et produits polluants pourraient être plus taxés que des produits dits écologiques. Le pollueur est censé assumer le nettoyage des zones contaminées. Des diagnostics pollution des sols normalisés permettent de révéler les sources potentielles de pollution des sols et de lever le doute. Tout propriétaire est tenu de délivrer relativement à son terrain des informations précises (Audit et étude pollution, Code de l’environnement art L125-7)[83]

En France

En France, les seuils sont listés dans un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)[84] qui rapporte des valeurs dans un même milieu avec des unités identiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans les textes réglementaires. Les valeurs, en vigueur au , y sont données pour information. Il convient donc après cette date de vérifier qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées, et de systématiquement se référer aux textes originaux.

Des années 1980 à 2015, la politique de gestion et réaménagement des sites pollués a évolué. Elle visait en principe la dépollution de tous les sites identifiés comme sensibles, et au vu de leur pollution intrinsèque, par le pollueur, ou avec son financement depuis le principe pollueur-payeur. Cette stratégie, coûteuse, et difficile à appliquer dans le cas des pollutions diffuses, des sites orphelins s'est infléchie. Elle tend vers une politique de gestion des risques au cas par cas, et selon les usages nouveaux que l'on veut attribuer au site[85]. Plusieurs guides méthodologiques ont été produits (le dernier en 2011)[86].

En 2011 près de 450 000 sites étaient en attente de dépollution. Cette activité intéresse notamment le domaine de la transformation écologique et sociale, et a attiré de grands groupes (Veolia Environnement, Suez Environnement), mais elle a souffert de la crise de 2008, alors que les coûts du désamiantage tendent à augmenter[87].

- En 2007, une nouvelle stratégie nationale est précisée aux préfets par la ministre chargée de l'environnement[88], avec un bilan historique et des nouvelles démarches de gestion[85], des éléments de méthode (« Comment identifier un site (potentiellement) pollué. Comment gérer un problème de site pollué »)[89], et « Les outils en appui aux démarches de gestion. Les documents utiles pour la gestion des sites pollués »[90].

- En 2008, une circulaire implique[91] de passer d'une simple ESR (évaluation simplifiée des risques) à une démarche d'interprétation d'état des milieux (IEM) et à des plans de gestion, même en l'absence de valeurs VDSS (valeurs de définition de source-sol indiquant si un sol peut être source de pollution) et en l'absence de VCI (Valeurs de constat d'impact)[92].

L'évaluateur peut s'appuyer sur des méthodes standardisées HACCP, ESRS (évaluation quantitative des risques sanitaires) par exemple, scénarios d'exposition, modélisations d'exposition, de transfert (MODFLOW, MT3DMS, MTFAT, MARTHE, HYTEC2D, MISP) et modèles de transfert sol-atmosphère (COLASOIL, C-SOIL, Johnson Ettinger, etc., et autres modèles d'impact sur la santé (HESP, RISC, RBCA, IEUBK, CLEA, etc.)[91].

L'ESR reposait essentiellement sur la seule connaissance de la pollution du sol et des nappes (évaluée à l'instant et au vu d'éventuels dépassements de seuils, valeurs réglementaires ou normes hétéroclites telles que VCI, VDSS ou normes hollandaises, allemandes, françaises, européennes, etc.) sans prendre en compte la phase vapeur/particulaire susceptible de contaminer par inhalation les humains ou animaux, ni la contamination via l'alimentation, ni les synergies entre polluant ou entre polluant et milieu)[91]. La circulaire demande maintenant une modélisation des risques prenant mieux en compte les milieux (eau, air, sol, écosystèmes) et toutes les voies d'exposition[91] ; - En 2015, le nombre de sites français industriels, potentiellement contaminés recensé est de 275 000[93] ;

- En 2016, en application de la loi Alur qui crée la notion de « secteurs d'information sur les sols », un décret[94] impose que les études de sol et les attestations afférentes devront être fournies par un « bureau d'études certifié » LNE (selon la norme NFX 31620-2, payante, « contrairement aux dispositions énoncées dans le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et les objectifs à valeur constitutionnelle sur l'accessibilité de la règle de droit » selon Hubert Bonin (président de l'Ocep)[95].

ICPE

Les installations dites « ICPE » (installations classées pour la protection de l'environnement), répertoriées dans une nomenclature, sont tenues avant leur mise en activité ou avant un changement ou une diversification de leur activité de présenter un dossier en préfecture répertoriant toutes les nuisances et pollutions qu'elles sont susceptibles de provoquer ou émettre, et les moyens qu'elles comptent mettre en œuvre pour les prévenir et les réparer le cas échéant. Ces activités répertoriées sont soumises soit à une simple déclaration (dépôt du dossier) soit à une autorisation pour les installations présentant les risques les plus importants. La déclaration doit tout de même faire l'objet d'un récépissé attestant que le dossier est complet et conforme à la législation. Des installations agricoles sont concernées (Cf. épandage de lisiers et fumiers ou autres déchets agro-alimentaires, boues d'épuration, etc.).

Information, aide et conseils

Un portail national dit « Sites-pollués[96]» est consacré à l’information sur les sites et sols pollués (ou pouvant l’être) par des contaminations chimiques ou radioactives. Il est produit par le BRGM, l’INERIS, l’ADEME, l’IRSN et l’Institut français des formateurs « Risques majeurs et protection de l'Environnement »[97].

À la suite du 1er colloque national relatif à la gestion des sites pollués par des substances radioactives (2004), le guide méthodologique de l'IRSN (de 2002)[98], a été mis à jour à partir de , et soumis à consultation en 2010[99]. La rénovation du guide par l’IRSN, assitée de l'Ineris, du ministère chargé de l'Écologie et de l’ASN, puis (en 2009) de représentants des pouvoirs publics, d'experts publics français et étrangers, d'ONG environnementales et d'élus concernant la redéfinition des objectifs d’assainissement. Ce travail devait intégrer le retour d'expérience, une mise en cohérence avec les nouvelles circulaires sur la gestion des sols pollués () et les évolutions en santé publique, préciser les objectifs d’assainissement et améliorer l'« implication des parties prenantes tout au long des projets de réhabilitation ». Un « Guide du donneur d'ordre » a été publié fin 2012 par l'ADEME, le BRGM, l'INERIS, la LNE et le Ministère de l’environnement, pour les entreprises privées et collectivités locales[100].

Loi

La Législation et la règlementation évoluent régulièrement, dont sur les déchets radioactifs : en 2006, la loi[101] confie à l’ANDRA (Andra) une mission de service public relative à la remise en état de sites de pollution radioactive (art. 14), avec financement par subvention de l’État (art. 15).

2007 : Les circulaires du posent un nouveau cadre à « la prévention des pollutions des sols et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ». En 2007, le code de la santé publique (CSP) intègre[102] un nouveau cadre pour les questions de pollution/dépollution[103] par des sources radioactives.

2008 : une circulaire de [104] précise outre les conditions de prise en charge de certains déchets radioactifs, les modalités de gestion et de réhabilitation des sites de pollution radioactive.

2010 : En réponse aux engagement du Grenelle de l'Environnement[105], et en tant que l'une des priorités du Plan national santé environnement (PNSE II, 2009-2013) ; à partir de , les crèches, écoles maternelles et élémentaires, les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi que les aires de jeux et espaces verts construits sur, ou près d'anciennes activités industrielles à risque de pollution (usines, fonderies, garages, imprimeries, etc.) vont faire l'objet d'un diagnostic (air et sol) pour déceler d'éventuelles séquelles de pollutions anciennes.

Le BRGM a croisé ses données sur les anciens sites industriels et la carte des crèches et établissements scolaires publics et privés, recensant ainsi près de 2 000 établissements (pour 250 000 anciens sites pollués ou pouvant l’être) ; ce travail est cadré par une circulaire (du [106]), une Fiche question-réponse intitulée Diagnostiquer les sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents Fiches questions-réponses (29 pages)[107] et un résumé des principes de l'opération[108].

Évaluation de la qualité des sols

L'évaluation environnementale de la qualité des sols s'est d'abord faite sur des critères agronomiques ou édaphologiques avant de mieux intégrer (dans la seconde moitié du XXe siècle) la pollution chimique, au regard notamment d'un corpus de normes de qualité des sols (SQSs ; Security and Quality of Supply Standard pour les anglophones) pour des niveaux, seuils ou degré de contamination par polluant. Ces normes évoluent avec les capacités techniques de mesure et les connaissances en agro-écotoxicologie[109]. Peu à peu, de nouveaux polluants ont été pris en compte (radioactifs, à la suite des retombées des essais nucléaires puis de catastrophes comme celle de Tchernobyl ou de Fukushima), ou des polluants de type biocides agricoles, plomb de chasse, perturbateurs endocriniens, etc. Avec une approche plus écosystémique, les pédologues ont aussi pris conscience de l'importance des cocktails de polluant et aux résidus (de pesticides et d'engrais, de médicaments vétérinaires, pouvant interagir entre eux et avec le vivant…, mais ils ne sont pas encore pris en compte dans les normes. La biodiversité du sol est devenu un autre critère, à peine exploré tant les microbes du sol sont encore mal connus[109].

Pour ses polluants ou contaminants, la qualité d'un sol au regard d'une éventuelle pollution chimique est évaluée en comparant la concentration des polluants pertinents dans le sol et les valeurs-seuils établis pour chaque produit chimique ou parfois par groupe de produits chimiques. Les SQSs sont aujourd'hui développés en utilisant les méthodes générales développées pour l'évaluation des risques) et la gestion des risques[110], via trois approches principales ; l'évaluation à court, moyen et long terme de l'exposition, des effets, et la caractérisation des risques[110] :

- l'évaluation de l'exposition[109] - [111]. En théorie, elle détermine un niveau d'exposition, par produits chimiques préoccupants, à travers toutes les voies d'exposition possibles, pour différents organismes supposés susceptibles d'être exposés (« organismes-cibles » ou « organismes-récepteurs ») ;

- l'évaluation des effets environnementaux[109]. Elle détermine un profil toxicologique, par substance chimique, pour un ensemble d'organismes sélectionnés comme étant jugés représentatifs des compartiments ou fonctions du sol ou des cibles ou récepteurs exposés. Des extrapolations sont faites pour les milieux où les concentrations ou l'exposition ne sont pas censés produire des effets indésirables pertinents, avec une difficulté qui est que pour certains polluants (perturbateurs endocriniens par exemple, ou certains radionucléides), il n'y a pas de seuil clair, ou pas de relation linéaire entre quantité de polluant et effet toxique ; l'effet des faibles doses fait encore l'objet de discussions entre experts ;

- la caractérisation du risque[109]. C'est la dernière phase d'une démarche d'évaluation des risques. Les données disponibles sur l'effet et les évaluations d'exposition sont comparés pour déterminer des seuils et mesurer le risque réel pour des organismes exposés. Plusieurs difficultés se posent : outre le manque fréquent de données ou d'accès aux données écotoxicologiques (cf. secret de fabrication ou volonté de ne pas divulguer d'information risquant de compromettre le succès commercial d'un produit), les évaluateurs sont aussi confrontés au manque d'experts indépendants dans les domaines émergents, et au risque de partialité des sources (dans le cas des produits chimiques complexes ou des nanoparticules mis sur le marché, les études d'impacts ou de risque, quand elles existent, sont faites par les producteurs eux-mêmes ou directement financées par eux) ; la Directive Reach devrait en Europe apporter certaines données nécessaires à ce travail. Pour le réglage SQSs, l'évaluation des risques est appliquée d'une manière différente, comme il est utilisé pour déterminer le niveau d'exposition (concentration dans le sol) associée à un niveau préétabli de risque, au lieu du niveau réel de risque. Un autre problème méthodologique est que l'on considère le risque lié à l'exposition « actuelle », sans prendre en compte d'éventuels effets futurs liés à des potentialisations, des synergies, le dépassement de seuil de concentration et/ou bioconcentration, ou des modifications environnementales telles que le dérèglement climatique, la montée des océans. Ou alors on évalue le risque pour le contexte dégradé actuel et non au regard de l'écopotentialité[110]. De plus, les valeurs seuil sont fondées sur la toxicité directe connue d'un produit et non des effets cocktails et de la toxicité indirecte de produit auxquels sont, seront ou pourraient être réellement exposés les organismes[110]. Souvent, pour les sites non gravement pollués, une évaluation spécifique et fine, serait nécessaire, au cas, par cas[110].

Une question centrale, mais complexe est celle de la biodisponibilité des polluants. Cette disponibilité varie en effet beaucoup selon les contextes (pH et granulométrie, caractère soluble, corrosif ou corrodable du matériau polluant en particulier, mais aussi hydromorphie, bioturbation, température, quantité de matière organique, éventuelles synergies ou potentialisation avec d'autres polluants, cinétique environnementale des polluants en question) et donc selon le type de sols, ainsi que de flore, faune, fonge et microbes[2] - [112] présents à considérer. Des modèles, validés par des études in vitro ou des biomarqueurs[113] sont peu à peu développés pour mieux comprendre, prendre en compte ou gérer cet important facteur de risque[113].

Enfin, un sol contaminé peut rester pour longtemps une source « secondaire » de polluants pour les nappes phréatiques[114], des eaux de surface ou la mer, l'atmosphère (via les envols de poussière) et la rhizosphère en subsufrface[115]

Normes ISO

À titre d'exemples, voici quelques-unes des normes ISO qui concernent l'évaluation des sols pollués, des risques pour l'Homme ou de la pollution de l'eau dans un sol potentiellement pollué :

- NF X 31-614. Réalisation d’un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d’un site potentiellement pollué.

- NF X 31-615. Échantillonnage de l'eau souterraine au droit d’un site potentiellement pollué. NF X 31-601 (ISO 15175). Caractérisation des sols en relation avec la nappe phréatique. NF X 31-604 (ISO 15800). Caractérisation des sols relative à l’exposition des personnes.

- NF X 31-622 (ISO 17402). Lignes directrices pour le développement et la sélection de la biodisponibilité dans le sol et les matériaux du sol – Lignes directrices pour l’application et la sélection de méthodes d’extraction fondées sur le point de vue physiologique pour l’estimation de la bioaccessibilité/biodisponibilité pour l’être humain de métaux dans le sol.

- NF X 31-635 (ISO 17924). Qualité du sol – Évaluation de l’exposition humaine par ingestion. NF X 31-606 (ISO 19258). Lignes directrices pour la détermination du bruit de fond.

- NF X 31-008-1 (ISO 10381-1). Qualité du sol - Échantillonnage – Partie 1 : Guide général pour l’établissement des programmes d’échantillonnage.

- NF X 31-008-2 (ISO 10381-2). Qualité du sol - Échantillonnage – Partie 2 : Guide général pour les techniques d’échantillonnage.

- NF X 31-008-5 (ISO 10381-5). Qualité du sol - Échantillonnage – Partie 5 : Guide pour la procédure de l’investigation du sol contaminé des sites urbains et industriels.

- NF X 31-100. Méthodes de prélèvement d’échantillons de sol.

- NF X 31-151. Sols, sédiments, boues de station d'épuration – Mise en solution d'éléments métalliques en traces (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) par attaques acides.

- ISO 11047. Dosage des métaux par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et électrothermique (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) /1998.

Dans le monde

Pure Earth, une ONG américaine qui portait le nom de Blacksmith Institute avant 2015, cherche à recenser, avec l'aide de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, l'ONG Green Cross Switzerland et la Commission européenne (qui apporte un soutien d'un million d'euros), les endroits les plus pollués du monde dans les pays en développement (à l'exception -notable- des pays les plus industrialisés)[116] et à les classer en termes d'impacts sur les populations, pour mieux traiter les urgences. Selon cette ONG, pour la période 2000-2010, on trouve parmi les sites les plus pollués :

- Linfen (Chine) ; charbon et carbochimie, et Tianying ; métallurgie, avec 50 % environ du recyclage du plomb de toute la Chine ;

- Bajos de Haina (République dominicaine) ; pollution généralisée par les métaux dont le plomb ;

- Ranipet, Sukinda et Vapi (Inde) ; tannage des peaux, qui a contaminé le sous-sol et les nappes ;

- Mailuu-Suu, région de Dzhalal Abad (Kirghizistan) : deux millions de m3 de déchets miniers d'uranium, menaçant la vallée de Ferghana, une des régions les plus densément peuplées d'Asie centrale et à haut risque sismique ;

- Norilsk (Russie) : ancien goulag devenu le complexe sidérurgique le plus énorme au monde, leader mondial pour le raffinage du nickel et du palladium. Cette seule usine émet deux millions de SO2 par an (quatre fois plus que la France), les vapeurs acides et toxiques ont tué les arbres à 30 km à la ronde, et la cueillette des champignons (qui concentrent les métaux) a dû être interdite en 2007 dans un périmètre de 50 km autour de l'usine ;

- La Oroya (Pérou) : traitement de métaux (pour Doe-Run Corp, du Missouri), forte pollution par le plomb ;

- Dzerjinsk (Russie) : ancien site de fabrication d'armes chimiques ; Dalnegorsk et Rudnaïa Pristan : plomb, avec plombémie infantile 20 fois supérieure au seuil maximum des États-Unis ;

- Tchernobyl et ses environs (Biélorussie, Ukraine…), séquelles de la catastrophe de Tchernobyl ;

- Kabwe (Zambie) : contamination au plomb (plombémie infantile dix fois supérieure au maximum autorisé aux États-Unis).

Ces sites touchent directement plus de douze millions de personnes.

Solutions, traitements

De nombreuses actions de dépollution ou inertage sont souvent possibles (du confinement[117] à biodégradation en passant par la phytoremédiation ou mycoremédiation, in situ ou ex situ, etc.). mais parfois coûteuses ou dangereuses pour l'environnement ou les personnes[118].

Notes et références

- (en) Thibault Sterckeman, F. Douay, N. Proix et H. Fourrier, « Vertical distribution of Cd, Pb and Zn in soils near smelters in the North of France », Environmental Pollution, vol. 107, no 3, , p. 377-389 (ISSN 0269-7491, e-ISSN 1873-6424, OCLC 117564299, PMID 15092984, DOI 10.1016/s0269-7491(99)00165-7, HAL hal-02698839).

- Zouboulis A.I., Loukidou M.X. et Matis K.A., Biosorption of toxic metals from aqueous solutions by bacteria strains isolated from metal‐polluted soils, Process Biochemistry, 2004, 39, 909‐916.

- Fayeulle A., Étude des mécanismes intervenant dans la biodégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques par les champignons saprotrophes telluriques en vue d'applications en bioremédiation fongique de sols pollués, thèse en Science de la matière, du rayonnement et de l’Environnement, filière Ingénierie des fonctions biologiques, 12 décembre 2013, ULCO et RUM/Iboe, cofinancée par l'Ademe et la Région Nord-pas-de-Calais.

- Page InVS sur les sols pollués

- Encyclopædia Universalis, « Sols - Érosion », sur universalis.fr (consulté le ).

- Raoul Calvet, Les polluants dans le sol : Limiter leurs impacts environnementaux, 8 cité Paradis 75493 Paris cedex 10, Édition France Agricole, , 264 p. (ISBN 978-2-85557-601-5, lire en ligne), p. 56

- G. Guibaud et J. Ayele, « Libération d'ions aluminium par des sols limousins. Influence de la nature, de l'âge de la plantation et quelques facteur physico-chimiques. Conséquences sur la pollution des eaux naturelles », Journal Européen d'Hydrologie, , p. 235-258 (lire en ligne)

- (en) Anderson Abel de Souza Machado, Chung Wai Lau, Jennifer Till et Werner Kloas, « Impacts of Microplastics on the Soil Biophysical Environment », Environmental Science & Technology, vol. 52, no 17, , p. 9656–9665 (ISSN 0013-936X, PMID 30053368, PMCID PMC6128618, DOI 10.1021/acs.est.8b02212).

- Christian NGO et Alain Régent, Déchets et pollution : impact sur l’environnement et la santé, Paris, Dunod, , 191 p. (ISBN 978-2-10-057409-4, lire en ligne).

- EEB et, Soil: worth standing your ground for (Défendez votre sol) (Arguments pour la directive Sols), Publication du Bureau européen de l'environnement (BEE), d'après les statistiques de l'AEE

- A. Breure, Chapter 10 Ecological soil monitoring and quality assessment, Developments in Soil Science, vol. 29, 2004, p. 281-305, Vital Soil, DOI 10.1016/S0166-2481(04)80014-X (Résumé).

- J. Römbke, S. Jänsch et W. Didden, The use of earthworms in ecological soil classification and assessment concepts, Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 62, no 2, octobre 2005, p. 249-265.

- Juliet C. Frankland, J. Dighton et Lynne Boddy, 11 Methods for Studying Fungi in Soil and Forest Litter, Methods in Microbiology, vol. 22, 1990, p. 343-404 (Résumé).

- NABO : L’observatoire national des sols Suisse

- Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou pouvant l’être) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ou base de données BASIAS

- Arrouays, Martin, S., Baize, D., Bonneau, M., Chaussod, R., Cieselski, H., Gaultier, J.P., King, D., Lavelle, P., Legros, J.P., Leprêtre et A. Sterckeman, T., Observatoire de la qualité des sols. Rapport sur les travaux 1995-1998, 54 p., 1999, INRA Orléans, Documentation de centre, Accès.

- Observatoire spatialisé orléanais des sols

- Lettre du GIS SOl no 19 [PDF], p. 1 sur 4.

- page d'accueil du GIS Sol

- Cf. Arrêté du 24 juin 2008 modifié sur les zones humides

- Page relative aux typologies des stations forestières, sur ifn.fr.

- Second rapport d'évaluation, par l'Agence européenne de l'environnement (AEE)

- Communiqué de la Commission, .

- Article 188, p. 218/308 [PDF] de la loi Grenelle II.

- chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement

- Lena Q. Ma, Willie Hanis et Jerry Sartain, Environmental Impacts of Lead Pellets at Shooting Ranges & Arsenical Herbicides On Golf Courses in Florida [PDF], Florida Center for Solid and Hazardous Waste Management, université de Floride, report #OO-03, fait sous assurance qualité, juin 2000, 62 p.

- Guide méthodologique pour l'analyse des sols pollués [PDF], sur sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr.

- La contamination des sols, sur tiposdecontaminacion.net.

- ADEME, La Faune, indicateur de la qualité des sols, décembre 1998, coll. « Données et Références ».

- Laskowski, R. et Hopkin, S.P. (1996), Effect of Zn, Cu, Pb, and Cd on fitness in snails (Helix aspersa), Ecotoxicology and Environmental Safety, 34, p. 59-69.

- ISO 11267:1999, Qualité du sol - Inhibition de la reproduction de Collembola (Folsomia candida) par des polluants du sol.

- ISO 11268-2:1998, Qualité du sol - Effets des polluants vis-à-vis des vers de terre (Eisenia fetida) - Partie 2 : Détermination des effets sur la reproduction

- NF X 31-260:1999, Qualité du sol - Effets des polluants vis-à-vis des larves d'insectes (Oxythyrea funesta) - Détermination de la toxicité aiguë en utilisant un substrat de sol artificiel

- ISO 16387, Qualité du sol - Effets des polluants sur les Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Détermination des effets sur la reproduction et la survie

- Berger, B. et Dallinger, R. (1993), Terrestrial snails as quantitative indicators of environmental pollution, Environmental Monitoring and Assessment, 25, p. 65-84.

- Cœurdassier, M., Gomot-De Vaufleury, A. et Badot, P.M. (2000) Dose-dependent growth inhibition and bioaccumulation of hexavalent chromium in the land snail Helix aspersa aspersa, Environmental Toxicology and Chemistry, 19 (10), p. 2571-2578.

- Cœurdassier, M., Saint-Denis, M., Gomot-de Vaufleury, A., Ribera, D. et Badot, P.M. (2001), The garden snail (Helix aspersa) as bioindicator of organophosphorus exposure: effects of dimethoate on survival, growth and acetylcholinesterases activity, Environmental Toxicology and Chemistry, 20, p. 1951-1957.

- Enquête publique AFNOR

- (en) J. Lofty, V. Muhawenimana, C. A. M. E. Wilson et P. Ouro, « Microplastics removal from a primary settler tank in a wastewater treatment plant and estimations of contamination onto European agricultural land via sewage sludge recycling », Environmental Pollution, vol. 304, , p. 119198 (ISSN 0269-7491, DOI 10.1016/j.envpol.2022.119198, lire en ligne, consulté le )

- (en) Anderson Abel Souza Machado, Werner Kloas, Christiane Zarfl et Stefan Hempel, « Microplastics as an emerging threat to terrestrial ecosystems », Global Change Biology, vol. 24, no 4, , p. 1405–1416 (ISSN 1354-1013 et 1365-2486, PMID 29245177, PMCID PMC5834940, DOI 10.1111/gcb.14020, lire en ligne, consulté le )

- (en) Fauziah Shahul Hamid, Mehran Sanam Bhatti, Norkhairiyah Anuar et Norkhairah Anuar, « Worldwide distribution and abundance of microplastic: How dire is the situation? », Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy, vol. 36, no 10, , p. 873–897 (ISSN 0734-242X et 1096-3669, DOI 10.1177/0734242X18785730, lire en ligne, consulté le )

- Arne Haegerbaeumer, Marie-Theres Mueller, Hendrik Fueser et Walter Traunspurger, « Impacts of Micro- and Nano-Sized Plastic Particles on Benthic Invertebrates: A Literature Review and Gap Analysis », Frontiers in Environmental Science, vol. 7, , p. 17 (ISSN 2296-665X, DOI 10.3389/fenvs.2019.00017, lire en ligne, consulté le )

- (en) Joseph M. D'Souza, Fredric M. Windsor, David Santillo et Stephen J. Ormerod, « Food web transfer of plastics to an apex riverine predator », Global Change Biology, vol. 26, no 7, , p. 3846–3857 (ISSN 1354-1013 et 1365-2486, DOI 10.1111/gcb.15139, lire en ligne, consulté le )

- (en) Vera S. Koutnik, Sarah Alkidim, Jamie Leonard et Francesca DePrima, « Unaccounted Microplastics in Wastewater Sludge: Where Do They Go? », ACS ES&T Water, vol. 1, no 5, , p. 1086–1097 (ISSN 2690-0637, DOI 10.1021/acsestwater.0c00267, lire en ligne, consulté le )

- (en) G.S. Zhang et Y.F. Liu, « The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in southwestern China », Science of The Total Environment, vol. 642, , p. 12–20 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.06.004, lire en ligne, consulté le )

- (en) Zacharias Steinmetz, Claudia Wollmann, Miriam Schaefer et Christian Buchmann, « Plastic mulching in agriculture. Trading short-term agronomic benefits for long-term soil degradation? », Science of The Total Environment, vol. 550, , p. 690–705 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.01.153, lire en ligne, consulté le )

- (en) Ting Wang, Congcong Yu, Qiao Chu et Fenghe Wang, « Adsorption behavior and mechanism of five pesticides on microplastics from agricultural polyethylene films », Chemosphere, vol. 244, , p. 125491 (ISSN 0045-6535, DOI 10.1016/j.chemosphere.2019.125491, lire en ligne, consulté le )

- Zhu, D., Chen, Q. L., An, X. L., Yang, X. R., Christie, P., Ke, X., ... & Zhu, Y. G. (2018). Exposure of soil collembolans to microplastics perturbs their gut microbiota and alters their isotopic composition. Soil Biology and Biochemistry, 116, 302-310. URL : https://www.researchgate.net/profile/Zhu_Dong2/publication/322177859_Exposure_of_soil_collembolans_to_microplastics_perturbs_their_gut_microbiota_and_alters_their_isotopic_composition/links/5a71302e0f7e9ba2e1cb1b93/Exposure-of-soil-collembolans-to-microplastics-perturbs-their-gut-microbiota-and-alters-their-isotopic-composition.pdf

- Arnaud Moign, « Les terres agricoles européennes seraient une immense réserve de microplastiques », Techniques de l'ingénieur, (lire en ligne, consulté le )

- Dor F et Denys S (2012) Quantités de terre et poussières ingérées par un enfant de moins de 6 ans et bioaccessibilité des polluants. État des connaissances et propositions, Saint Maurice, InVS, 83 p. www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Guides/Quantites-de-terre-et-poussieres-ingerees-par-un-enfant-de- moins-de-6-ans-et-bioaccessibilite-des-polluants

- Van Holderbeke M., Cornelis C., Bierkens J, Torfs R., Review of the soil ingestion pathway in human exposure assessment, Mol, VITO, 2008, 195 p

- Hawley J.K., “Assessment of health risk from exposure to contaminated soil”, Risk Analysis, 5(4) 289-302, 1985

- Binder S., Sokal D., Maughan D., “Estimating soil ingestion: the use of tracer elements in estimating the amount of soil ingested by young children”, Arch. Environ. Health, 1986;41(6):341-345

- Clausing P., Brunekreef B., Van Wijnen J.H., “A method for estimating soil ingestion by children”, Int. Arch. Occup, Environ. Health, 1987;59(1):73-82.

- Thompson K.M., Burmaster D.E. “Parametric distributions for soil ingestion by children”, Risk analysis, 1991;11(2):339-342.

- Calabrese E.J., Barnes R.M., Stanek E.J., Pastides H., Gilbert C.E., Veneman P., Wang X., Lasztity A., Kostecki P.T. (1989), “How much soil do children ingest: an epidemiologic study”, Regul Toxicol Pharmacol, ;10(2):123-137.

- Calabrese E.J., Stanek E.J., Gilbert C.E., Barnes R.M., “Preliminary adult soil ingestion estimates: results of a pilot study”, Regul Toxicol Pharmacol, 1990;12(1):88-95

- E. J. Calabrese et E. J. Stanek, « Resolving intertracer inconsistencies in soil ingestion estimation. », Environmental Health Perspectives, vol. 103, no 5, , p. 454–457 (PMID 7656874, PMCID PMC1523268, DOI 10.1289/ehp.95103454, lire en ligne, consulté le )

- (en) Edward J. Calabrese, Edward J. Stanek, Penelope Pekow et Ramon M. Barnes, « Soil Ingestion Estimates for Children Residing on a Superfund Site », Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 36, no 3, , p. 258–268 (ISSN 0147-6513, DOI 10.1006/eesa.1996.1511, lire en ligne, consulté le )

- Edward J. Calabrese et Edward J. III Stanek, « Soil Ingestion Estimation in Children and Adults: A Dominant Influence in Site-Specific Risk Assessment », Environmental Law Reporter News & Analysis, vol. 28, , p. 10660 (lire en ligne, consulté le )

- E. J. Stanek et E. J. Calabrese, « Daily estimates of soil ingestion in children. », Environmental Health Perspectives, vol. 103, no 3, , p. 276–285 (PMID 7768230, PMCID PMC1519074, DOI 10.1289/ehp.95103276, lire en ligne, consulté le )

- (en) Edward J. Stanek III et Edward J. Calabrese, « Daily Soil Ingestion Estimates for Children at a Superfund Site », Risk Analysis, vol. 20, no 5, , p. 627–636 (ISSN 0272-4332 et 1539-6924, DOI 10.1111/0272-4332.205057, lire en ligne, consulté le )

- Edward J. Stanek, Edward J. Calabrese et Martha Zorn, « Biasing Factors for Simple Soil Ingestion Estimates in Mass Balance Studies of Soil Ingestion », Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, vol. 7, no 2, , p. 329–355 (ISSN 1080-7039, DOI 10.1080/20018091094394, lire en ligne, consulté le )

- Edward J. Stanek, Edward J. Calabrese et Martha Zorn, « Soil Ingestion Distributions for Monte Carlo Risk Assessment in Children », Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, vol. 7, no 2, , p. 357–368 (ISSN 1080-7039, DOI 10.1080/20018091094402, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Glorennec, « Explicitation et réduction de l’incertitude liée à l’ingestion de sol en évaluation des expositions environnementales », Environnement, Risques & Santé, vol. 4, no 4, (ISSN 1635-0421, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Glorennec, Aide à la décision d'un dépistage systématique du saturnisme infantile autour des sites industriels en France, Rennes 1, (lire en ligne)

- Dor, F., Denys, S., Daniau, C., Bellenfant, G., Zeghnoun, K., Dabin, C., ... & Mathieu, A. (2009, October). Exposition des enfants par ingestion de sol et de poussieres contaminés: quels choix pour les évaluations de risque?. In 2. Rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués (p. NC). ADEME Editions. Angers URL=https://hal-ineris.archives-ouvertes.fr/docs/00/97/33/62/PDF/2009-293_hal.pdf

- (en) Edward J. Stanek et Edward J. Calabrese, « A guide to interpreting soil ingestion studies: I. Development of a model to estimate the soil ingestion detection level of soil ingestion studies », Regulatory Toxicology and Pharmacology, vol. 13, no 3, , p. 263–277 (ISSN 0273-2300, DOI 10.1016/0273-2300(91)90067-6, lire en ligne, consulté le )

- Edward J. Calabrese et Edward J. Stanek, « A Guide to Interpreting Soil Ingestion Studies. 2. Qualitative and Quantitative Evidence of Soil Ingestion », Chemical Speciation & Bioavailability, vol. 3, nos 3-4, , p. 55–63 (ISSN 0954-2299, DOI 10.1080/09542299.1991.11083154, lire en ligne, consulté le )

- Roseline Bonnard, « Améliorer les méthodes d'estimation prospective de l'exposition aux polluants des populations autour d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement », Rapport Scientifique INERIS, vol. 2008-2009, , p. 51–55 (lire en ligne, consulté le )

- Veerkamp W., ten Berge W., The concepts of HESP. Reference Manual. Human Exposure to Soil Pollutants, version2.10a., The Hague, Shell Internationale Petroleum Maatschappij, 1994, 32 p.

- Van den Berg R., Human exposure to soil contamination: a qualitative and quantitative analysis towards proposals for human toxicological intervention values. Partly revised edition, Bilthoven, National Institute of Public Health and Environmental Protection, 1991-1994, 104 p.

- UK Environment Agency. The contaminated land exposure assessment (CLEA) model: Technical basis and algorithms. R&D Publication CLR 10. www.environment-agency.gov.uk. UK Environment Agency (2009) - CLEA Software (Version 1.05) Handbook. Science report : SC050021/SR4. http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Research/CLEA_software_v1_05_lhandbook.pdf

- Connor J., Bowers R., Nevin J.P., Fisher R.T., Guidance manual for RBCA Tool Kit for chemical releases, Houston, Groundwater Services Inc, 1998.

- Spence Environmental Engineering, Risc version 4.0, Risk-Integrated Software for Clean-ups, 2004.

- McKone T.E., Enoch K.G., CalTOX™, A multimedia total exposure model spreadsheet user's guide version 4.0., Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2002, 45 p. http://www.escholarship.org/uc/item/9j74302f

- US Environmental Protection Agency (EPA), Human Health Risk Assessment Protocol for hazardous waste combustion facilities, Dallas, Office of Solid Waste, 2005, 2 vol.

- US Environmental Protection Agency (EPA), The methodology for assessing Health Risks associated with Multiple Pathways of Exposure to combustor emissions, Cincinnati, EPA, 1998, 613 p

- Base de données sur les sols en Europe (Agence européenne pour l'environnement)

- Proposition COM(2006)232 final - COD 2006/0086 de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE [PDF].

- L'UE s'attaque à la « criminalité environnementale », dépêche de l'AFP du relative à un projet de directive de la Commission européenne, présenté le .

- Bruxelles veut pénaliser les crimes contre l'environnement, Le Monde, .

- ALCOR, Les diagnostics cessation / acquisition et la pollution des sols

- « Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en vigueur dans l'eau, l’air et les denrées alimentaires en France au 1er mars 2006 », Institut national de l'environnement industriel et des risques, (consulté le ).

- Annexe 1 de la lettre de la ministre au préfet, de 2007 : La politique et la gestion des sites pollués en France. Historique, bilan et nouvelles démarches de gestion proposées [PDF].

- IRSN, Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives, 2011, PDF, 122 pages

- Batiactu ; La réhabilitation des sites et sols pollués, une victime de plus de la crise ?

- Note du 8 février 2007 - Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués [PDF].

- Annexe 2 : Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués. Comment identifier un site (potentiellement) pollué. Comment gérer un problème de site pollué [PDF].

- Annexe 3 : Les outils en appui aux démarches de gestion. Les documents utiles pour la gestion des sites pollués [PDF].

- Actes d'une conférence Hube - BRGM & L. Rougieux - ANTEA [PDF], 3 avril 2008 (consulté le 9 avril 2010).

- INERIS (2019) Information « Méthode de calcul des valeurs de constat d’impact dans les sols » : Les valeurs proposées dans le rapport Méthode de calcul des valeurs de constat d’impact dans les sols, référence Ineris-DRC-01-25587/DESP-R01, sont caduques. Se référer à la « méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollué (2017) » ; Source : https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/DRC-01-25587DESP-R01.pdf

- Batiactu (2015), La dépollution des sites et des sols devrait rebondir en 2016-2017, 20 octobre 2015 (consulté le 21 octobre 2015).

- Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers, pris en application de la loi Alur.

- Actu-Environnement (2016), Sites et sols pollués : un ministère de l'Environnement hors-la-loi ? Hubert Bonin, président de l'Ocep, revient sur les distorsions de concurrence engendrées par les nouvelles dispositions en matière de certification, vis-à-vis des PME, TPE et autres experts indépendants du secteur des sites et sols pollués, 15 mai 2016.

- un portail national dit « Sites-Pollués

- Ancien RMé, créé en 1989, transformé en Institut de formateurs en 1997, avec la Direction de la Sécurité civile et l'agrément du ministère de l'Éducation nationale.

- IRSN Guide méthodologique « Gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives », octobre 2000

- ASN et Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’Écologie, Consultation sur la révision du guide méthodologique relatif à la gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives, 18 novembre 2010

- ADEME, le BRGM, l'INERIS, la LNE et le Ministère de l’environnement (2012) Certification des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués

- Guide du donneur d'ordre URL=https://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/guide_du_donneur_d_ordre_v0.pdf

- loi no 2006-739 de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

- Code de la santé publique, livre III « Protection de la santé et environnement », titre III « Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail », chap. III « Rayonnements ionisants »

- Pour l'IRSN et son guide de 2011, « dépollution » signifie « Opération qui consiste à traiter, partiellement ou totalement, un milieu pollué (sol, eaux, air) pour en supprimer ou en diminuer fortement le caractère polluant, dans le but de restaurer ses fonctions et le remettre en état pour un usage. »

- Circulaire du 17 novembre 2008 du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de la santé et du président de l’Autorité de sûreté nucléaire

- Cf. article 43 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, promulguée le 5 août 2009

- Circulaire du 4 mai 2010 - Diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents (Circulaire et six annexes)

- Fiche question-réponse intitulée Diagnostiquer les sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents Fiches questions-réponses [PDF], 29 p.

- MEEDDM, DSLAEA, Diagnostiquer les sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents [PDF].

- M.D.F. Rodríguez, J.V.T. Lafarga, Encyclopedia of Environmental Health, p. 124-142, DOI 10.1016/B978-0-444-52272-6.00632-2, Soil Quality Criteria for Environmental Pollutants (Résumé).

- María Dolores Fernández, María Milagrosa Vega et José Vicente Tarazona, Risk-based ecological soil quality criteria for the characterization of contaminated soils. Combination of chemical and biological tools, Science of The Total Environment, vol. 366, no 2-3, 1er aout 2006, p. 466-484 (Résumé).

- Ministère de l’Écologie et du développement durable, Diagnostics du site, Paris, MEDAD, 2011, 274 p. (mis à jour le 24 février 2012), www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Diagnostics_du_site.pdf

- Wu S.C., Luo Y.M., Cheung K.C. et Wong M.H., Influence of bacteria on Pb and Zn speciation, mobility and bioavailability in soil: a laboratory study, Environmental Pollution, 2006, 144, 765‐773.

- Yann Berthelot, Bertin Trottier et Pierre Yves Robidoux, Assessment of soil quality using bioaccessibility-based models and a biomarker index, Environment International, vol. 35, n° 1, janvier 2009, p. 83-90 (Résumé).

- (en) National Research Council, Groundwater Contamination, (ISBN 978-0-309-07832-0, DOI 10.17226/1770, lire en ligne)

- Besse J., David B., Dalleau N. et Brulfert G. (2016), Sols contaminés, une source secondaire de polluants pour l’atmosphère ? Le cas des HAP, des pesticides et de l’arsenic. 2268-3798.

- Page de l'ONG Blacksmith Institute relative à son projet de recensement mondial des sites les plus pollués (consultée 2010/10/27)

- ADEME, Procédés de confinement appliqués aux sites pollués, mai 1999, Collection Connaître pour agir, ADEME - Catalogue des publications ADEME

- ADEME, Hygiène et sécurité sur les chantiers de réhabilitation de sites pollués, juin ; 1995 Collection connaître pour agir (ADEME/INERIS)

Voir aussi

Bibliographie

- Ademe, Biodiversité & reconversion des friches urbaines polluées, coll. « Connaitre pour agir » (ISBN 978-2-35838-527-5), février 2014.

- Guide méthodologique : gestion des sites potentiellement pollués, version 2- ; BRGM Éditions.

- Guide méthodologique pour l’analyse des sols pollués, N° DOC 298, lire en ligne [PDF], 85 p., 2001, BRGM Éditions.

- Frédéric Ogé et Pierre Simon, Sites pollués en France – Enquête sur un scandale sanitaire, éditions Librio-Mutualité française, 2004.

- Dor F., Pollution des sols et santé publique, Archives des maladies professionnelles et environnementales, 2006;67:40-8.

- Landa, Edward R. ; Feller, Christian (éds.), 2010, Soil and culture, 524 p. (ISBN 978-90-481-2959-1).

- ADEME, Détection et caractérisation appliquées aux sites pollués / Investigations géophysique et mesure des polluants sur site, , coll. « Connaître pour agir ».

- ADEME, Techniques de traitement par voie biologique des sols pollués, , coll. « Connaître pour agir » (ADEME/Rhone-Poulenc/IFP).

- ADEME, Inventaire historique d'anciens sites industriels, 1997, coll. « Connaître pour agir ».

- ADEME, Réhabilitation de sites pollués, méthodes et techniques d'intervention, Pollutec Lyon, , Rencontres et journées techniques.

- Bilan OVAM (Belgique), dont une partie consacrée aux sols pollués.

- « Soil and Culture / Edward R. Landa / Springer » [livre], sur springer.com (consulté le ).

- Eric Marochini, « Regard géo-historique sur la difficile transformation des friches industrielles de la vallée de la Fensch : l’exemple de la reconversion en cours du site de l’usine sidérurgique intégrée SMK (1897-2018) », Géocarrefour [En ligne], 92/2, mis en ligne le , consulté le , lire en ligne, DOI 10.4000/geocarrefour.11777.

- Direction générale de la santé () Sites potentiellement pollués par le plomb / Retours d’expérience et recommandations ; 103 pp

- SSP-Infoterre () Teneurs totales en "métaux lourds" dans les sols français - Résultats généraux du programme ASPITET | lire en ligne=http://ssp-infoterre.brgm.fr/teneurs-totales-en-metaux-lourds-sols-francais-aspitet |consulté le=2022-06-28

Filmographie

- « Pollution des sols, le scandale caché »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (documentaire), sur France5 Replay, (consulté le ).

Ressources cartographiques

- Carte et données téléchargeables du pH des sols en Europe, European Commission, 2010.

- Geodata-Services for European Soil Data (GS Soil) newsletter [PDF]

Articles connexes

- Dépollution des sols

- Désorption thermique

- Réseau de mesure de la qualité des sols (RMQS)

- phytoremédiation

- Véhicule propre

- Polluant

- Déchet

- Métaux lourds, Éléments traces métalliques

- Pétrole

- Pollution intérieure

- Taxe générale sur les activités polluantes

- Zone rouge (séquelles de guerre)

- Plomb de chasse

- Déminage

- Toxicologie

- Écotoxicologie

- Friches industrielles

- Écotron

- Piézomètre

- Lysimètre

- Cindyniques

- Ingénieur sites et sols pollués

- Basias

- BASOL

- Superfund

Liens externes

- Association française pour l'étude du sol (AFES)

- Visualiseur des données géoscientifiques du BRGM ; portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du BRGM, avec données utiles sur la géologie et le sous-sol)

- ADEME Les sites et les sols et pollués

- Informations ministérielles relatives aux outils méthodologiques applicables à la gestion des sites et sols pollués

- Les sites pollués au radium et par d’autres substances radioactives (Autorité de sûreté nucléaire)

- Organisation mondiale de la Santé: OMS

- « Le Parlement européen affaiblit la directive sur la protection des sols », sur lemonde.fr, 15 novembre 2007