Mer d'Iroise

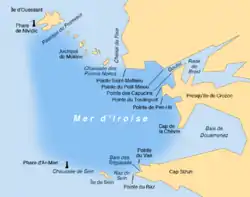

La mer d'Iroise, ou Iroise, est une mer bordière baignant les côtes occidentales du Finistère, en Bretagne. Elle est une division de la mer Celtique, elle-même division de l'océan Atlantique. Elle est limitée au nord par l'île d'Ouessant, l'archipel de Molène et la chaussée des Pierres Noires ; au sud par la chaussée de Sein. Sa limite occidentale est une ligne allant des écueils ouest de l'île d'Ouessant à l'extrémité de la chaussée de Sein. Elle communique à l'est avec la rade de Brest (par le goulet de Brest) et avec la baie de Douarnenez.

| Mer d'Iroise | |

La mer d'Iroise. | |

| Géographie humaine | |

|---|---|

| Pays côtiers | |

| Subdivisions territoriales |

Finistère |

| Géographie physique | |

| Type | mer bordière |

| Localisation | Mer Celtique (océan Atlantique) |

| Coordonnées | 48° 12′ 00″ nord, 4° 52′ 00″ ouest |

Parsemée de récifs, animée par de forts courants de marée provenant d'étroites passes, elle est exposée à de fréquentes et intenses tempêtes hivernales.

Riche en biodiversité, elle est comprise depuis 2007 dans le parc naturel marin d'Iroise. Elle ne doit pas être confondue avec ce dernier, dont l'étendue est plus vaste. Elle ne doit pas être confondue non plus avec la très large zone météorologique « Iroise » qui s'étend jusqu'à l'estuaire de la Vilaine.

Étymologie et dénominations hydronymiques

Le nom de cette étendue d'eau a changé au fil du temps. Quatre noms correspondent à quatre périodes bien marquées : « Bressont » au XVIIe siècle, « passage de l'Iroise » au XVIIIe, « Iroise » au XIXe et dans la majeure partie du XXe, et « mer d'Iroise » depuis la fin du XXe siècle.

Breesondt

Deux cartes hollandaises du XVIIe siècle désignent l'endroit par « Breesondt ». Une carte anglaise de 1701 écrit « Bresont »[1].

Passage de l'Iroise

L'origine du nom Iroise est obscure. Selon le chanoine Jourdan de La Passardière[2], il pourrait provenir du féminin de l'ancien nom Irois. Ce serait une allusion aux Irlandais qui empruntaient ce passage en arrivant aux côtes bretonnes[3]. Cette explication ne convainc pas du tout Bernard Tanguy. L'historien croirait plus à l'hypothèse d'une francisation du mot hirwazh — sans en être complètement satisfait. Hir (« long ») appartient en effet au vieux breton (antérieur au XIe siècle), tandis que rien ne prouve que gwazh (« ruisseau ») soit aussi ancien dans le sens particulier de « chenal, passage, passe »[4].

Le mot « Iroise » apparaît en 1693 sur deux cartes :

- la carte dite « Bretagne longue » de Romeyn de Hooghe, qui indique « Bressont ou Le Passage de l'Yroise »[1] ;

- une carte du Neptune françois (fi), qui écrit « Iroise »[5].

Nicolas de Fer indique en 1705 « Passage de Lyroise »[3] ; et en 1711 « Passage de l'Iroise », graphie qui va s'imposer chez les autres cartographes du XVIIIe siècle[6].

Iroise

Sur une carte de Beautemps-Beaupré levée en 1817 et parue en 1819, « Passage de l'Iroise » devient « Iroise ». Ce nom s'impose dès lors[7].

Mer d'Iroise

C'est à la fin du XXe siècle que le nom de « mer d'Iroise » apparaît[1] - [8]. Il s'impose, et les auteurs s'accordent aujourd'hui sur lui[9]. Le Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine) reste fidèle à « Iroise »[10].

Océanographie

La mer d’Iroise est caractérisée par un régime macrotidal semi-diurne dont le marnage varie entre 3 m en marée de morte-eau (coefficient 45) et 7 m en vive-eau exceptionnelle (coefficient 120)[11].

Durant une campagne de mesure effectuée sur le phare de la Jument pendant l'hiver 2017-2018, une hauteur de vague maximale de 24,60 m a été relevée avec des épisodes de tempêtes considérés comme classiques [12] - [13].

Étendue

Bernard Tanguy observe que, « si le nom d'Iroise est largement connu du public, il n'est pas dit que beaucoup sachent précisément ce qu'il recouvre[4] ». À l'est, la mer d'Iroise communique par le goulet de Brest avec la rade de Brest, et plus largement avec la baie de Douarnenez[14]. La carte de 1705 de Nicolas de Fer suggère que le « passage de Lyroise » n'est rien d'autre que l'accès au goulet de Brest[3]. Mais, « pour les cartographes les mieux renseignés (les auteurs des cartes marines, et Jean Ogée, par exemple)[1] », le passage de l'Iroise « dessert, à l'est, aussi bien la baie de Douarnenez que la rade de Brest[15] ».

La mer d'Iroise est donc limitée :

- au nord, par l'île d'Ouessant, l'archipel de Molène[9] - [16] et la chaussée des Pierres Noires[4] (limite méridionale du plateau de Molène[17]) ;

- au sud, par la chaussée de Sein[9] - [16].

Jean-Pierre Pinot considère que les cartographes anciens donnent pour limite ouest « la ligne qui joint les dangers les plus occidentaux d'Ouessant à ceux de la chaussée de Sein[1] » (de 5° 9′ à 5° 5′ de longitude ouest).

Si les auteurs s'accordent quant aux limites de cette étendue d'eau, ils hésitent lorsqu'il s'agit de la définir : « espèce de golfe[16] », « petite mer bordière[18] », « mer semi-fermée[19] », « passages maritimes[20] », « espace maritime restreint[3] », « bras de mer[4] »…

Zones empruntant le nom d'Iroise

Étendue de

Étendue de

la mer d'Iroise

Le nom d'Iroise est emprunté pour désigner deux zones dont l'étendue ne correspond pas à celle de la mer d'Iroise, ce qui peut introduire une certaine confusion.

- Parc naturel marin d'Iroise

Le parc naturel marin d'Iroise, créé en 2007, est bien plus grand que la mer d'Iroise. Il couvre 3 500 km2, l'équivalent de la moitié du Finistère. Il s'étend au nord jusqu'au parallèle 48° 31′ N (pointe des Capucins) ; à l'ouest jusqu'à « la limite extérieure de la mer territoriale » ; au sud jusqu'au parallèle 47° 59′ N, mais en excluant les eaux du cap Sizun. Il comprend la baie de Douarnenez, mais pas la rade de Brest[21].

- Zone de météorologie marine « Iroise »

Météo-France a une zone de météorologie marine appelée « Iroise »[22]. Son étendue est très vaste, sans commune mesure avec celle de la mer d'Iroise. Au large, elle s'étire jusqu'au 6° O. En latitude, elle va du 48° 27′ N (latitude de l'île d'Ouessant et de Lampaul-Plouarzel) au 47° 30′ N (au sud-est, elle couvre jusqu'à l'estuaire de la Vilaine).

Littoral continental

Alternant côtes rocheuses avec ou sans falaises, dunes et abers, le littoral continental de l'Iroise se compose du nord au sud des zones topographiques suivantes :

- Côte des Abers du Pays-d'Ac'h : Aber-Wrac'h, péninsule Sainte-Marguerite, Aber-Benoît, pointe Saint-Mathieu, pointe de Corsen, pointe du Petit Minou…

- Rade de Brest : presqu'île de Plougastel-Daoulas, île Longue, anse de Roscanvel…

- Presqu'île de Crozon : péninsule de Roscanvel, anse de Camaret, pointe du Grand Gouin, pointe du Toulinguet, pointe de Pen-Hir, pointe de Dinan, cap de la Chèvre, pointe du Kador…

- Baie de Douarnenez : pointe du Millier…

- Cap Sizun : pointe du Raz, baie des Trépassés, pointe du Van…

- Baie d'Audierne : pointe de la Torche, pointe de Pen-Marc'h…

Îles, îlots et passes

L'Iroise est parsemée d'écueils, d'îlots et d'îles : chaussée de Sein et rochers de Tévennec, archipel de Molène et chaussée des Pierres Noires, île d'Ouessant, île Vierge, îles de l'Aber-Wrac'h, îles de Landéda, roches de Portsall et île Carn, roches d'Argenton et île d'Iock, Tas-de-pois et rochers du Toulinguet, île Tristan… Ses brutaux écarts de profondeur et sa position au débouché-sud de la Manche y induisent en outre de vigoureux courants de marée circulant vers le nord-est durant le flot et s'inversant avec le jusant. Ils atteignent des vitesses remarquables dans le chenal du Four, le goulet de Brest, le passage du Fromveur et le raz de Sein (8 à 10 nœuds dans ces deux derniers). Combinée à ces forts courants, la puissante houle de l'Atlantique-Nord y forme une mer croisée s'avérant redoutable lors des fréquentes et sévères tempêtes hivernales auxquelles l'Iroise est exposée, ces dernières ayant notamment provoqué des submersions marines à Sein et Penmarch…

Navigation

Les conditions de navigation qui résultent de sa typologie océanographique font de l'Iroise l'une des zones maritimes les plus dangereuses d'Europe : naufrages de Sein (Boehlen…), Penmarch, Ouessant-Molène (Drummond Castle, Olympic Bravery…), Portsall (Amoco Cadiz)…

En matière de signalisation maritime, l'Iroise est ainsi la zone maritime où la densité de phares et balises est la plus importante de France, le nombre de dangers à parer y étant considérable : « Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Sein voit sa fin !… ». Elle compte plusieurs phares mythiques isolés en pleine mer : La Jument et Kéréon dans le passage du Fromveur, Les Pierres Noires au sud-est de l'archipel de Molène, La Vieille accompagnée de Tévennec dans le raz de Sein, Ar-Men à l'extrémité occidentale de la Chaussée de Sein… La côte continentale et les îles abritent également de nombreux phares : celui de la pointe Saint-Mathieu, le Petit Minou et le Portzic dans le goulet de Brest, le phare de l'île de Sein, les cinq phares d'Ouessant, le Toulinguet au bout de la presqu'île de Crozon, Le Millier sur la côte nord du cap Sizun… Sans parler de toutes les autres balises de moindre importance, bouées, tourelles et feux d'entrée de port.

Biogéographie

En dépit de plusieurs marées noires (Torrey Canyon, Amoco-Cadiz, Olympic Bravery, Boehlen…) et de la surexploitation passée de certaines ressources halieutiques (dont les bancs de sardines de la baie de Douarnenez), l'importante densité planctonique et le grand champ d'algues (le plus vaste d'Europe-maritime avec plus de 330 espèces d'algues supérieures à 1 cm) de l'Iroise sont à l'origine d'une biomasse significative, dont le réseau trophique est garant d'une riche biodiversité (700 espèces différentes d'organismes marins végétaux, 130 espèces de poissons recensés)[23] - [24].

Mammifères marins

L'Iroise abrite le quart de la population de mammifères marins des eaux territoriales de France métropolitaine. Deux groupes de grands dauphins d’une vingtaine d'individus chacun y résident : l’un sur la Chaussée de Sein, l'autre dans l'archipel de Molène et la Chaussée des Pierres-Noires. L’archipel de Molène comporte également une centaine de phoques gris, d'après les décomptes du parc naturel marin d'Iroise.

D'autres espèces de delphinidés séjournent en Iroise ou la fréquentent : dauphin de Risso, globicéphale noir (fréquentant principalement la baie de Douarnenez), dauphin bleu et blanc, orque… Outre le marsouin commun très présent en Iroise, d'autres espèces de cétacés y croisent : rorqual commun, grand cachalot… Par ailleurs, la loutre d'Europe est établie en presqu'île de Crozon.

Poissons

Plus de 120 espèces de poissons peuplent les eaux de l'Iroise : sardine, sprat, maquereau commun, baudroie, bar commun, lieu jaune, lieu noir, congre, vieille commune, rouget barbet de roche, équille, saint-pierre, pagre commun, sole, turbot, carrelet, barbue, saumon atlantique, petite roussette, grande roussette, chien de mer, pristiure à bouche noire, émissole tachetée, aiguillat commun, requin hâ, requin perlon, raie blanche douce, raie mêlée, raie brunette, raie bouclée, pocheteau gris, ange de mer commun, raie blanche bordée, raie douce, raie fleurie, torpille marbrée, voire certains balistes (exceptionnellement)…

En outre, l'Iroise est fréquentée sporadiquement par certaines espèces de grands poissons pélagiques : germon, poisson-lune môle, maraîche, requin pèlerin, requin bleu, requin féroce, requin longimane…

Avifaune

Les côtes sauvages de l'Iroise (à l'instar de l'Archipel de Molène, de la réserve du Cap Sizun, des falaises à grottes marines de la presqu'île de Crozon…) constituent un espace de nidification ou bien une étape migratoire ou d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins ou opportunistes de rivage (dont 117 espèces d'intérêt communautaire recensées en milieu-marin à l'île d'Ouessant et sa périphérie) : goéland brun, goéland argenté, goéland marin, sterne caugek, sterne pierregarin, fulmar boréal, cormoran huppé, grand cormoran (ces deux dernières nichant notamment sur la Chaussée de Sein), fou de Bassan (chassant notamment sur la Basse-Froide située à l'ouest de cette dernière), macareux moine, mouette tridactyle, océanite tempête (plus de 90 % de la population du Littoral-Atlantique de France-métropolitaine dans l'Archipel de Molène), puffin des anglais (seconde colonie de France à Bannec), sterne naine (principale colonie de Bretagne à Béniguet), plongeon catmarin, huîtrier pie, grand gravelot (les plus importantes colonies de France dans l'Archipel de Molène pour ces deux dernières), grand corbeau, crave à bec rouge, faucon pèlerin (ces trois dernières fréquentant notamment la réserve du Cap Sizun et la presqu'île de Crozon précitées), grèbe huppé, puffin des Baléares, macreuse noire, guillemot de Troïl, petit pingouin (ces quatre dernières fréquentant principalement la baie de Douarnenez), tadorne de Belon, héron cendré, pluvier argenté, bécasseau variable, bécasseau sanderling, bécasseau maubèche, tournepierre à collier, barge rousse, vanneau huppé (ces sept dernières espèces de limicoles hivernant principalement en baie de Douarnenez), bécasseau violet (essentiellement à l'île de Sein dont la colonie est d'importance mondiale), busard des roseaux, fauvette pitchou…

Protection environnementale

Parc naturel marin d'Iroise

Le parc naturel marin d’Iroise, créé en 2007, est le premier parc naturel marin français.

Réserve de biosphère des îles et mer d'Iroise

La réserve de biosphère des îles et mer d'Iroise est une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO depuis 1988 dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère.

Réserve naturelle nationale d'Iroise

La réserve naturelle nationale d'Iroise est une réserve naturelle nationale classée en 1992 située au nord de la mer d'Iroise.

Activité humaine

Marine de guerre française

Le port de Brest comporte une importante base navale depuis 1631. En outre, la base sous-marine de la Force océanique stratégique française est située à l’île Longue sur la rade de Brest. Les navires de la Marine nationale française croisent ainsi continuellement en Iroise, en particulier dans l'Avant-goulet et le goulet de Brest.

Sauvetage en mer

L'ouest de l'Iroise, relevant de la très fréquentée route maritime du Range nord-européen, est un passage obligé des gros navires de commerce devant circuler en Manche. Hormis quelques délicates passes non empruntées par le trafic maritime international (raz de Sein, chenal du Four, passage du Fromveur...), les chenaux de l'Iroise sont larges et bien balisés. Il n'en demeure pas moins que toute navigation doit impérativement tenir compte des courants de marée, très puissants par endroits.

Après de très nombreuses fortunes de mer (notamment la catastrophe de l’Amoco Cadiz), un dispositif de séparation du trafic obligatoire a été mis en place à l'ouest de l'île d'Ouessant pour les gros navires : le Rail d'Ouessant. Placé sous la surveillance du CROSS-Corsen, le Rail d'Ouessant est patrouillé par des unités spécifiques de la Marine nationale française et un remorqueur de haute-mer du prestataire maritime Les Abeilles : l’Abeille Flandre puis en 2005 l’Abeille Bourbon, relevant de l'arsenal de Brest et mouillant en baie du Stiff à Ouessant.

L'Iroise compte en outre plusieurs postes d'intervention de la Société nationale de sauvetage en mer : île de Sein, Douarnenez, Camaret-sur-Mer, Le Conquet, Portsall, île de Molène, île d'Ouessant, Audierne… Dans chacun de ces ports, un bateau de sauvetage tous-temps (de 14,80 à 17,60 m), mené par des bénévoles, est prêt à intervenir. Des photographes, tels que Philip Plisson et Jean Guichard, rendent hommage à ces derniers en livrant de superbes images de leurs interventions dans une mer rarement clémente…

Pêche

Hormis Saint-Guénolé pratiquant la pêche au large et la pêche hauturière, la pêche professionnelle des ports de l'Iroise est essentiellement une petite pêche. Pour autant, Le Conquet, Audierne, Brest, Douarnenez et Camaret (ces deux derniers étant d'anciens ports de pêche au large du germon et de pêche hauturière de la langouste pratiquées par des dundees) sont d'importants ports de pêche pour certaines espèces de poissons : baudroie, sardine, maquereau, lieu pollach, bar de ligne…

Outre ce dernier prélevé par des ligneurs (notamment dans le raz de Sein, le passage du Fromveur et le chenal du Four), des caseyeurs collectent divers crustacés : tourteaux, araignées de mer, homards bleus, langoustes rouges, étrilles…

Pour faire reconnaître la qualité de leur pêche et créer un label, des pêcheurs de bar de ligne se sont organisés en association depuis 1993[25], les autres espèces de poissons faisant majoritairement l'objet d'un petit chalutage restant à organiser en filière locale.

Plaisance

L'Iroise est très fréquentée par les plaisanciers, y pratiquant notamment la voile et la pêche de loisir. C'est en outre un passage obligé pour la croisière-côtière entre Bretagne-Nord et Bretagne-Sud, jalonné par le chenal du Four au nord et le raz de Sein au sud.

Plongée

Il existe en Iroise de nombreux sites de plongée, fréquentés par plusieurs clubs. Plusieurs épaves sont relativement accessibles et intéressantes, mais les fonds en eux-mêmes sont souvent spectaculaires. La chasse sous-marine est pratiquée par de nombreux plongeurs. Quelques bateaux à fond de verre permettent en outre de découvrir les fonds marins.

Autres loisirs

L'Iroise offre de nombreux sites favorables à l'exercice de la planche à voile, du kite-surf, du surf, du kayak de mer…

Exploitation des algues

L'archipel de Molène abrite un des plus grands champs d'algues d'Europe ; ces algues (notamment les laminaires) sont exploitées par une flotte de goémoniers (pour une bonne part basés à Lanildut), pour les besoins des industries chimique et alimentaire (gélifiants). Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de goémon sont ainsi récoltées chaque année. Certaines algues sont aussi récoltées manuellement sur l'estran.

Notes et références

- Jean-Pierre Pinot, « L'Iroise sur les cartes anciennes de Bretagne », dans Les Cahiers de l'Iroise, no 180, Brest, Société d'études de Brest et du Léon, 1998, p. 14.

- Jourdan de La Passardière, Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1878 et 1879. Cité par Bernard Tanguy, « Le nom d'Iroise », dans Les Cahiers de l'Iroise, no 180, p. 15.

- Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 7.

- Bernard Tanguy, op. cit., p. 15.

- Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 10, 14.

- Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 8.

- Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 11.

- Les médias parlent beaucoup de la mer d'Iroise dans la période 1975-1985, lorsque treize forages pétroliers infructueux sont effectués en mer Celtique et en Manche. Claude Péridy, « Pas d'or noir en mer d'Iroise » sur letelegramme.fr, 13 septembre 2009 (consulté le 21 octobre 2016). — Les trois permis de recherche d'hydrocarbures délivrés par le ministère de l'Industrie étaient dits « permis d'Armor », « permis d'Iroise » et « permis de mer Celtique ». Ces noms de code ne recouvraient pas une réalité océanographique : l'Armor désigne les eaux entourant l'ensemble de la Bretagne ; et la zone du permis d'Iroise ne correspondait nullement à la mer d'Iroise. Ministère de l'Industrie, Décret du 3 avril 1981, sur legifrance.gouv.fr, Journal officiel de la République française, 9 avril 1981, p. 3630 (consulté le 23 octobre 2016). — Les treize forages se sont faits bien plus au large : onze en mer Celtique et deux en Manche. Le forage le plus proche de la mer d'Iroise (TAK 1 bis) s'effectua au nord-ouest de l'île d'Ouessant, à quelque 14 milles (26 km) de la mer d'Iroise. « Marges du Finistère », sur developpement-durable.gouv.fr (consulté le 23 octobre 2016).

- Grand Larousse en cinq volumes, Paris, Larousse, 1994, t. III, p. 1658. — Institut régional du patrimoine de Bretagne, Patrimoine naturel en Iroise, Mission pour un parc marin, 2005, p. 11. On accède au pdf par le lien « Livret patrimoine naturel » dans « L'Iroise, trésor de mer », sur parc-marin-iroise.fr, 2012 (consulté le 22 octobre 2016). — Louis Brigand, Les Îles du Ponant, Plomelin, Palantines, 2002, p. 74. — Jean-Pierre Lefort, Jean-Laurent Monnier, Bernard Hallegouet, « La mer d’Iroise : une singularité dans l’approvisionnement en silex des hommes du Paléolithique breton », sur rao.revues.org, Revue archéologique de l'Ouest, no 28, 2011, p. 7-18, sect. 9 (consulté le 22 octobre 2016). — Alain Croix, dans Alain Croix, Jean-Yves Veillard (dir.), Dictionnaire du patrimoine breton, Rennes, Apogée, 2001, p. 514. — Dominique Le Brun, Bretagne sud, Clichy, Larivière, 2003, p. 25. — Jean-Pierre Pinot dit : « Iroise ou mer d'Iroise ». Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 14. — Bernard Tanguy, op. cit., p. 15.

- Carte Shom 7066.

- J. L’Her, D. Levacher (dir.), Colloque des IXèmes Journée Nationales Génie Côtier - Génie Civil, tome 1, 2006, p. 32

- « Phare de la Jument : une étude sur les vagues extrêmes » (consulté le )

- « La Jument lighthouse: a real-scale laboratory for the study of giant waves and their loading on marine structures » (consulté le )

- Grand Larousse en cinq volumes, op. cit., p. 1658. — Louis Brigand, op. cit., p. 74. — Jean-Pierre Lefort et coll., op. cit., sect. 9.

- Jean-Pierre Pinot, op. cit., p. 9.

- Charles-Athanase Thomassin, Pilote de la Manche, Paris, 1871, t. I. Rééd. en fac-similé, Douarnenez, Le Chasse-Marée, 1989.

- Félix Hinschberger, Rose-Blanche Pauvret, « Les fonds sous-marins de l'Iroise et de la baie de Douarnenez », sur persee.fr, Norois, vol. 58, no 1, 1968, p. 214 et 215.

- Grand Larousse en cinq volumes, op. cit., p. 1658.

- Jean-Pierre Lefort et coll., op. cit., sect. 9.

- Dominique Le Brun, op. cit., p. 25.

- « Le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise », sur parc-marin-iroise.fr, 2012 (consulté le 23 octobre 2016).

- « Bulletins spéciaux », sur meteofrance.com (consulté le 23 octobre 2016).

- Richesses naturelles du Parc naturel marin d'Iroise.

- Annie Castric-Fey, La vie sous-marine en Bretagne: découverte des fonds rocheux, Région Bretagne, , p. 52.

- Association des ligneurs de la pointe de Bretagne.

Voir aussi

Récits de mer

- Paul Reboux, Le Phare (roman breton), Paul Ollendorff, 1907.

- Jean-Pierre Abraham, Armen, Le tout sur le tout, 1988 (Seuil, 1967, pour la première édition) (ISBN 2865220273)

- Jean-Pierre Abraham, Au plus près, Seuil, 2004.

- Jean-Pierre Abraham, « Tévennec », in La place royale, Le Temps qu'il fait, 2004.

- Hervé Hamon (1999) L'abeille d'Ouessant, Le Seuil, (ISBN 2020333317) (édition poche en 2000 (ISBN 202040804X)) – Un an à bord de l'Abeille Flandre, remorqueur gardant le rail d'Ouessant et intervenant au cœur des tempêtes de la mer d'Iroise.

- Michel Mazeas (1994) Les houles de la mer d'Iroise, Ouest France, 222 pages, (ISBN 2737326435) – Récits d'histoires s'étant déroulées dans la mer d'Iroise au XXe siècle.

Photos

- Michel Coz & Sandrine Pierrefeu (2005) Mer d'Iroise, Le Télégramme, 117 pages, (ISBN 2848331194) : très belles photos de la mer d'Iroise.

- Christophe Courteau (2005) Un photographe en mer d'Iroise, Ouest France, (ISBN 2737333350) : très belles photos de mer, mais aussi une attention particulière portée à la faune et la flore.

Discographie

- Alan Stivell interprète une chanson en français et breton, Iroise, sur son album Back to Breizh en 2000.

- Yann Tiersen (1998) Le phare, Virgin : Brestois d'origine, Yann Tiersen compose un album résolument tourné vers sa mer comme en témoignent les titres L'arrivée sur l'île, La noyée, Les bras de mer et surtout Le Fromveur, du nom du courant au Sud Est de Ouessant.

- Alain Souchon, Le Marin sur son album La Vie Théodore (2005.)

Filmographie

- L'Équipier de Philippe Lioret avec Philippe Torreton, Sandrine Bonnaire et Grégori Dérangère, 2004, 1h44, sorti en DVD en 2005 (ASIN B0007DDRY6)

Célébrités

- Les cendres de Jean Gabin y furent dispersées en 1976, selon ses dernières volontés.

- Les cendres de Jean-François Deniau y furent dispersées en 2007, selon ses dernières volontés.

Cartographie

La mer d'Iroise est particulièrement « mal pavée » et sujette à de très puissants courants. Aussi le SHOM propose-t-il de nombreuses cartes, y compris à petite échelle, pour permettre d'y naviguer en sécurité. La liste ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif, reportez-vous au catalogue du SHOM concernant la région qui fait toujours référence !

| nom | numéro | échelle |

|---|---|---|

| De l'île Vierge à la Pointe de Penmarc'h - Abords de Brest | 7066 | 1:158837 |

| Du Goulet de Brest à Portsall - Île d'Ouessant | 7149 | 1:49101 |

| Du Goulet de Brest à la Chaussée de Sein | 7148 | 1:49339 |

| De la Pointe de Saint-Mathieu à la Chaussée de Sein - Iroise | 7172 | 1:49326 |

| Baie de Douarnenez | 7121 | 1:30000 |

| Île Molène - Île d'Ouessant - Passage du Fromveur | 7123 | 1:20000 |

| Accès à la Rade de Brest | 7401 | 1:22504 |

| Raz de Sein | 7423 | 1:20000 |

Autres sites internet

- Site officiel du parc naturel marin de la mer d'Iroise ;

- (fr) Le site de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne ;

- (fr) Les « Ligneurs » du Raz de Sein, artisans d'une exploitation durable et raisonnée des ressources marines.