Rorqual commun

Balaenoptera physalus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordre | Cetacea |

| Sous-ordre | Mysticeti |

| Famille | Balaenopteridae |

| Genre | Balaenoptera |

- B. p. physalus Linnaeus 1758

- B. p. quoyi Fischer 1829

VU A1d : Vulnérable

Statut CITES

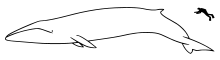

Le rorqual commun (Balaenoptera physalus) est une espèce de cétacé de la famille des Balaenopteridae. Après la baleine bleue, et avec une longueur d'environ 20 mètres, c'est le deuxième plus grand mammifère vivant sur la planète[1].

On le trouve dans tous les océans, ainsi qu'en mer Méditerranée, il a une grande longévité, probablement une centaine d'années. L'espèce, protégée après avoir été considérée comme menacée par l'UICN, passe au statut « vulnérable » en 2018[2].

Description

Morphologie générale

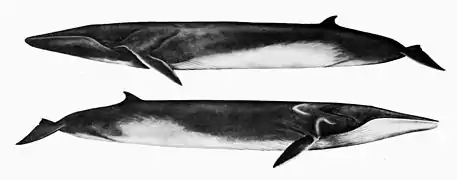

La taille adulte peut atteindre 27 mètres en antarctique et 24 mètres en arctique[1], mais la taille moyenne est d'environ 19-20 mètres pour un poids de 40 à 50 tonnes. La forme est très allongée. Le dos est gris foncé à marron et le côté gauche du corps est plus foncé. Le ventre et le dessous des nageoires pectorales et de la nageoire caudale sont blancs. Les rorquals communs possèdent souvent des dessins angulaires clairs sur leur mandibule inférieure. Ce type de coloration asymétrique, si elle est quelquefois présente chez la baleine de Minke, est caractéristique de ces rorquals et constitue un moyen simple d'identification des individus ; aucune explication satisfaisante de cette coloration asymétrique n'existe[3].

La nageoire dorsale bien visible est en forme de faucille inclinée à moins de 40 degrés et postée sur le tiers postérieur du corps; elle mesure 60 centimètres[4]. Les rorquals disposent de 56 à 100 rainures de la gorge au nombril. Leur dos est caréné jusqu'à la nageoire caudale ; leur museau est étroit, en forme de V, avec une seule crête longitudinale médiane en avant des évents.

Chaque côté de la mâchoire supérieure porte 300 à 400 fanons[4] - [1] qui peuvent mesurer jusqu'à 76 centimètres.

Si aucune mesure de poids n'a été effectuée sur un adulte normal on estime qu'un adulte de 25 mètres pèse pas moins de 70 tonnes. Un nouveau-né mesure approximativement 5,5 à 6,5 mètres et pèse approximativement 1,8 tonne[4].

Respiration et plongée

Le rorqual commun peut parcourir une distance de 300 km par jour, et à cette occasion soutenir une vitesse de 37 km/h avec des pointes à 40 km/h. Les rorquals vivent probablement jusqu'à plus de 90 ans[5].

Le rorqual expire par souffle toutes les 30 secondes à une minute, plusieurs fois de suite, à chaque remontée à la surface. Le reste du corps reste souvent submergé. On a mesuré des descentes à près de 600 m sur des durées de plus de 20 minutes[6].

Des rorquals communs ont été observés en train d'effectuer des sauts hors de l'eau.

Répartition et habitat

Leur population est estimée en 2018 à 100 000 individus[7]. Comme beaucoup d'autres rorquals, le rorqual commun se rencontre dans toutes les mers du globe, des tropiques au cercle arctique. Ils ne sont absents que dans les zones polaires et dans les mers isolées comme la mer Rouge, le golfe Persique, la partie est de la Méditerranée et la mer Baltique. Leur densité est la plus élevée dans les eaux tempérées ou froides[8]. La population en Méditerranée est estimée entre 3 000 et 7 400 animaux. Le rorqual commun préfère les eaux profondes au-delà du plateau continental.

Populations d'Atlantique nord

Le rorqual commun migre vers le golfe du Saint-Laurent en mars. En juin, il abonde dans les eaux de Terre-Neuve où il se montre à environ 45 kilomètres au large[9]. Les populations semblent diminuer.

Populations de Méditerranée

Plusieurs recensements, effectués selon une méthodologie stricte au début des années 1990, ont estimé que le nombre de rorquals vivants en Méditerranée occidentale était compris entre 1 500[10] et 4 000 individus, dont environ 650 dans le sanctuaire Pelagos, situé dans le bassin corso-liguro-provençal[10]. C'est la baleine la plus commune en Méditerranée (et la seule baleine à fanons avec le Rorqual à museau pointu, beaucoup plus rares, et quelques incursions isolées de baleines boréales, grises ou à bosse). D'après les surveillances faites à Gibraltar, il y a très peu d'échanges entre les populations de l'Atlantique et celles de la Méditerranée[11].

Écologie et comportement

Alimentation

Le rorqual commun possède des fanons qui lui permettent de filtrer les petits poissons, calmars et crustacés dont les Mysidacea et le krill : en Méditerranée, cette espèce se nourrit presque exclusivement de l'espèce Meganyctiphanes norvegica[10]. Ce rorqual s'alimente en ouvrant ses mâchoires tout en nageant à bonne vitesse (11 kilomètres par heure[12]) et engloutit jusqu'à 70 mètres cubes d'eau. Il ferme alors ses mâchoires et rejette l'eau à travers les fanons. Chaque filtrage peut apporter près de 10 kilogrammes de nourriture, et chaque rorqual commun peut absorber jusqu'à 1,8 tonnes par jour[1]. On a calculé que ces rorquals doivent consacrer, dans des conditions normales, trois heures par jour à satisfaire leurs besoins énergétiques[12]. On a également observé des rorquals communs entourer des bancs de poisson de façon à les rendre plus compacts et ensuite les engloutir[1].

Reproduction

Les rorquals communs sont plutôt monogames et se rencontrent souvent en couple. La gestation dure onze mois. La mère peut porter jusqu'à six fœtus, mais les naissances uniques sont la norme. Les femelles atteignent probablement la maturité sexuelle entre six et douze ans et se reproduisent ensuite tous les deux ou trois ans. La maturité physique complète n'est atteinte qu'entre vingt-cinq et trente ans[4]. Comme pour quelques autres espèces de baleines, la maturité sexuelle est atteinte avant la maturité physique, peut-être par adaptation à la chasse intensive des humains.

Les jeunes sont sevrés entre six et sept mois alors qu'ils mesurent entre 11 et 12 m.

Des hybrides entre baleine bleue et rorqual commun ont été repérés dans le nord Atlantique[13] et dans le nord Pacifique[14].

Vocalisations

| Fichier audio | |

| Vocalisations du rorqual commun | |

| Accélérées 10x de leur vitesse d'origine. | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Les rorquals communs sont plus grégaires que les autres rorquals. Ils vivent souvent en troupe de six à dix individus, mais des groupes allant jusqu'à cent individus ont pu être observés[5].

Les rorquals mâles vocalisent abondamment à basses fréquences[4]. Ce sont après les baleines bleues, les vocalises les plus bruyantes[15]. La plupart des vocalises le sont en modulation de fréquence entre 16 et 40 hertz. Chaque émission dure environ 1 à 2 secondes et les diverses combinaisons de sons se produisent dans un ordre modulé durant 7 à 15 minutes. Ces chants sont répétés sur de longues périodes[16]. Les vocalisations sont émises à une puissance acoustique pouvant atteindre 184-186 décibels pour 1 μPa de pression sonore à un mètre. Ils peuvent être détectés à plusieurs centaines de kilomètres de leur source[17].

On estime que l'augmentation du bruit anthropique (pollution sonore) dans l'océan et dans certains détroits et estuaires (tel que l'estuaire du Saint-Laurent) empêche les membres de familles et de groupes de communiquer normalement entre eux, et notamment entre les mâles et les femelles réceptives, ce qui peut affecter la reproduction de l'espèce. Ce bruit gêne aussi les inventaires naturalistes ; afin de pouvoir mieux (à plus grande distance) capter et reconnaitre les chants de cétacés dans le cadre des inventaires naturalistes un logiciel basé sur un processus similaire à ceux utilisés en imagerie (élimination du bruit de fond) a été mis au point pour le Rorqual commun et la Baleine bleue (dans le golfe du Saint-Laurent) au sein de l'Université du Québec[18].

Migration

Les rorquals communs migrent tous les ans de leur zone d'alimentation vers les zones de mise-bas dans les eaux plus chaudes. Cependant, le modèle global de migration n'est pas bien compris. Certains rorquals préfèrent ne pas migrer durant les mois d'été et continuer à se nourrir dans les eaux profondes plus froides.

Systématique

Taxonomie

Le rorqual commun est connu depuis longtemps par les taxonomistes, l'espèce a d'abord été décrite par Frederick Martens en 1675 et d'une manière indépendante par Paul Dudley en 1725. Ces descriptions ont été reprises par Carl von Linné sous le nom de Balaena physalus en 1758. Physa dérive du grec et signifie coups. C'est au XIXe siècle que Bernard Germain de Lacépède propose le reclassement de ce rorqual dans le genre Balaenoptera.

Histoire évolutive

Les espèces de la famille des Balaenopteridae ont divergé des autres membres du sous-ordre des Mysticeti à partir du milieu du Miocène[19]. Cependant, on ne sait pas quand les membres de la famille ont divergé entre eux.

Phylogénie

Depuis 1986, on reconnaît deux sous-espèces de rorqual commun, la plus grande B. p. quoyi (Fischer 1829) vit dans les eaux australes et la B. p. physalus (Linnaeus 1758) dans l'hémisphère nord. Les deux sous-espèces se différencient par leurs chants. La plupart des experts considèrent qu'il existe une troisième sous-espèce, encore anonyme[8]. Ces sous-espèces sont bien localisées et ne se mélangent que rarement.

- Balaenopteridae et Eschrichtiidae

Le rorqual commun et l'homme

Menaces

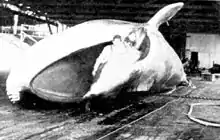

Comme toutes les autres grandes baleines, le rorqual commun a été abondamment chassé. L'acide gras de l'huile de rorqual servait à la fabrication de savon et de margarine. Par cuisson, on obtenait également de la glycérine comme sous-produit, l'ingrédient de base pour la fabrication de la dynamite ; abondamment utilisée au début du XXe siècle pour la construction du réseau routier. Entre 1935 à 1965 près de 30 000 rorquals communs par an ont été tués[1]. En 1966, les rorquals communs du Pacifique nord ont été mis sous la protection de la Commission baleinière internationale. À partir du milieu des années 1970, les quotas ont été diminués. La CBI a publié un moratoire en interdisant les prises commerciales en 1982[20] et pratiquement nulle depuis exception faite des prises dites scientifiques. La population actuelle est estimée être approximativement de 40 000 spécimens dans l'hémisphère nord et de 15 000 à 20 000 dans l'hémisphère sud[1]. Ces chiffres ne sont qu'un faible pourcentage des populations existantes au XVIIIe siècle pourtant, le Japon et l'Islande ont annoncé leur volonté de reprendre la chasse en 2013 ; et à partir du lundi [21], sous prétexte de recherches scientifiques, deux bateaux islandais reprennent la chasse au rorqual commun malgré l'opposition de la communauté internationale[22].

Les collisions avec des bateaux et le bruit d'activité humaine sont autant de menaces sur la préservation de l'espèce. Pour des raisons certainement liées aux courants marins, quelques sites sont régulièrement le fait de ces échouages des rorquals communs morts après une collision. C'est le cas de Villeneuve-lès-Maguelone et de Port-la-Nouvelle[23]. Le , le roulier Euro Spirit entre au port du Havre avec un spécimen mort coincé sur son bulbe d'étrave[24]. Le , un rorqual d'environ 17 mètres est retrouvé mort dérivant au large du Cap d’Agde[25]. Les métaux lourds, les organochlorés et les boues rouges les menacent.

Annexes

Références taxinomiques

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Balaenoptera physalus

- (en) Référence Catalogue of Life : Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Balaenoptera physalus (Linnaeus 1758)

- (en) Référence CITES : espèce Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence World Register of Marine Species : espèce Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Balaenoptera physalus

- (en) Référence NCBI : Balaenoptera physalus (taxons inclus)

Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Balaenoptera physalus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (TAXREF)

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Balaenoptera physalus

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Fin whale » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Balaenoptera physalus Fin Whale », MarineBio.org (consulté le )

- (UICN, 2008)

- (en) B. R. Tershy, D. Wiley, « Asymmetrical pigmentation in the fin whale: a test of two feeding related hypotheses », Marine Mammal Science, vol. 8, no 3, , p. 315–318

- (en) David Fox, « Balaenoptera physalus (fin whale) », Animal Diversity Web (consulté le )

- (en) Anthony R. Martin, Whales and dolphins, Salamander Books,

- (en) « FIN WHALE », sur The penguiness book

- « Biodiversité : hausse de la population de baleines et de gorilles », sur Le Monde, (consulté le ).

- (en) Draft recovery plan for the fin whale (Balaenoptera physalus), National Marine Fisheries Service, (lire en ligne)

- « Rorqual commun », Musée canadien de la nature

- Denis Ody, Frédéric Bassemayousse et Yvan Frédric, Cétacés en Méditerranée : 12 ans d'étude pour leur protection, Mèze, Biotope, , 156 p. (ISBN 978-2-36662-055-9)

- « Rorqual commun », sur cetaces.org.

- (en) Brian Lin, « Whale Has Super-sized Big Gulp », University of British Columbia, (consulté le )

- (en) M. Bérubé et A. Aguilar, « A new hybrid between a blue whale, Balaenoptera musculus, and a fin whale, B. physalus: frequency and implications of hybridization », Marine Mammal Science, vol. 14, , p. 82–98 (résumé)

- (en) V.N. Doroshenko, « A whale with features of the fin and blue whale (en russe) », Izvestia TINRO, vol. 70, , p. 225–257

- (en) Roger Payne, Among Whales, New York/London/Toronto etc., Scribner, , 176 p. (ISBN 0-684-80210-4)

- (en) « Finback Whale Vocalizations », Bioacoustics Research Program, Cornell Lab of Ornithology

- W. J. Richardson, C. R. Greene, C. I. Malme and D. H. Thomson, Marine Mammals and Noise, Academic Press, San Diego,

- Mouy X (2007) Détection et identification automatique en temps réel des vocalises de Rorqual bleu (Balaenoptera musculus) et de Rorqual commun (Balanaenoptera physalus) dans l'estuaire du Saint-Laurent, Mémoire présenté à l'Université du Québec à Rimouski comme exigence partielle du Programme de Maîtrise en Océanographie), Oct. 2007

- P. Gingerich, McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology, The McGraw Hill Companies, (lire en ligne), « Whale Evolution »

- « Revised Management Scheme », Commission baleinière internationale

- Chronique « Planète » par Sophie Brems du lundi 17 juin 2013, sur La Première

- « L'Islande reprend la chasse au rorqual commun », sur nautisme.lefigaro.fr,

- « Des baleines en méditerranée »

- « Un roulier entre au Havre avec un rorqual sur le bulbe », sur Mer et Marine, (consulté le ).

- « Le Cap d'Agde : un rorqual mort en mer ramené au port », sur e-metropolitain.fr (consulté le )